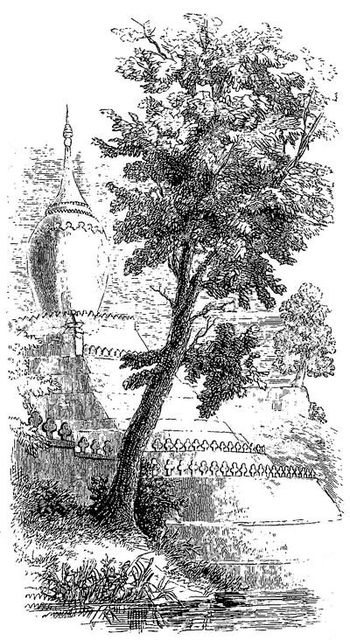

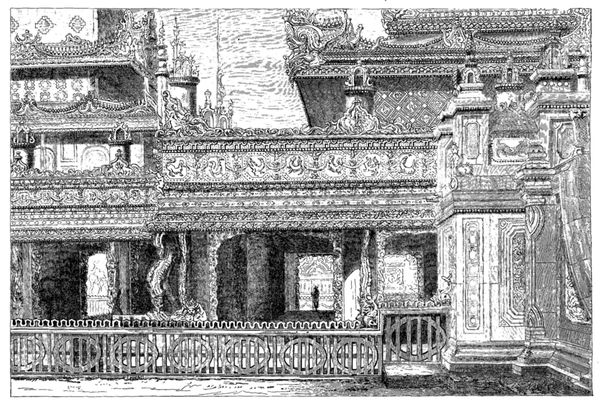

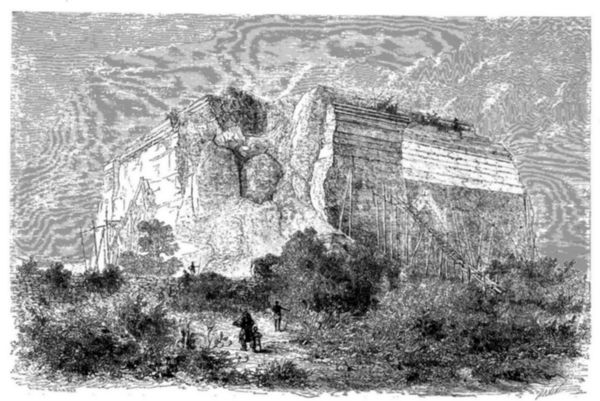

ROYAUME D'AVA.—Grande pagode de Rangoun.—Dessin de Français d'après une photographie.

Title: Le Tour du Monde; Ava

Author: Various

Editor: Édouard Charton

Release date: May 7, 2008 [eBook #25370]

Language: French

Credits: Produced by Carlo Traverso, Christine P. Travers and the

Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net

(This file was produced from images generously made

available by the Bibliothèque nationale de France

(BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)

Note au lecteur de ce fichier digital:

Seules les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées.

Ce fichier est un extrait du recueil du journal "Le Tour du monde: Journal des voyages et des voyageurs" (2ème semestre 1860).

Les articles ont été regroupés dans des fichiers correspondant aux différentes zones géographiques, ce fichier contient les articles sur Ava.

Chaque fichier contient l'index complet du recueil dont ces articles sont originaires.

IMPRIMERIE GÉNÉRALE DE CH. LAHURE

Rue de Fleurus, 9, à Paris

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION

DE M. ÉDOUARD CHARTON

ET ILLUSTRÉ PAR NOS PLUS CÉLÈBRES ARTISTES

1860

DEUXIÈME SEMESTRE

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET Cie

PARIS, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, No 77

LONDRES, KING WILLIAM STREET, STRAND

LEIPZIG, 15, POST-STRASSE

1860

Un mois en Sicile (1843.—Inédit.), par M. Félix Bourquelot.

Arrivée en Sicile. — Palerme et ses habitants. — Les monuments de Palerme. — La cathédrale de Monreale. — De Palerme à Trapani. — Partenico. — Alcamo. — Calatafimi. — Ruines de Ségeste. — Trapani. — La sépulture du couvent des capucins. — Le mont Éryx. — De Trapani à Girgenti. — La Lettica. — Castelvetrano. — Ruines de Sélinonte. — Sciacca. — Girgenti (Agrigente). — De Girgenti à Castrogiovanni. — Caltanizzetta. — Castrogiovanni. — Le lac Pergusa et l'enlèvement de Proserpine. — De Castrogiovanni à Syracuse. — Calatagirone. — Vezzini. — Syracuse. — De Syracuse à Catane. — Lentini. — Catane. — Ascension de l'Etna. — Taormine. — Messine. — Retour à Naples.

Voyage en Perse, fragments par M. le comte A. de Gobineau (1855-1858), dessins inédits de M. Jules Laurens.

Arrivée à Ispahan. — Le gouverneur. — Aspect de la ville. — Le Tchéhar-Bâgh. — Le collége de la Mère du roi. — La mosquée du roi. — Les quarante colonnes. — Présentations. — Le pont du Zend-è-Roub. — Un dîner à Ispahan. — La danse et la comédie. — Les habitants d'Ispahan. — D'Ispahan à Kaschan. — Kaschan. — Ses fabriques. — Son imprimerie lithographique. — Ses scorpions. — Une légende. — Les bazars. — Le collége. — De Kaschan à la plaine de Téhéran. — Koum. — Feux d'artifice. — Le pont du Barbier. — Le désert de Khavèr. — Houzé-Sultan. — La plaine de Téhéran. — Téhéran. — Notre entrée dans la ville. — Notre habitation.

Une audience du roi de Perse. — Nouvelles constructions à Téhéran. — Température. — Longévité. — Les nomades. — Deux pèlerins. — Le culte du feu. — La police. — Les ponts. — Le laisser aller administratif. — Les amusements d'un bazar persan. — Les fiançailles. — Le divorce. — La journée d'une Persane. — La journée d'un Persan. — Les visites. — Formules de politesses. — La peinture et la calligraphie persanes. — Les chansons royales. — Les conteurs d'histoires. — Les spectacles: drames historiques. — Épilogue. — Le Démavend. — L'enfant qui cherche un trésor.

Voyages aux Indes Occidentales, par M. Anthony Trollope (1858-1859); dessins inédits de M. A. de Bérard.

L'île Saint-Thomas. — La Jamaïque: Kingston; Spanish-Town; les réserves; la végétation. — Les planteurs et les nègres. — Plaintes d'une Ariane noire. — La toilette des négresses. — Avenir des mulâtres. — Les petites Antilles. — La Martinique. — La Guadeloupe. — Grenada. — La Guyane anglaise. — Une sucrerie. — Barbados. — La Trinidad. — La Nouvelle-Grenade. — Sainte-Marthe. — Carthagène. — Le chemin de fer de Panama. — Costa Rica: San José; le Mont-Blanco. — Le Serapiqui. — Greytown.

Voyage dans les États scandinaves, par M. Paul Riant. (Le Télémark et l'évêché de Bergen.) (1858.—Inédit.)

Le Télémark. — Christiania. — Départ pour le Télémark. — Mode de voyager. — Paysage. — La vallée et la ville de Drammen. — De Drammen à Kongsberg. — Le cheval norvégien. — Kongsberg et ses gisements métallifères. — Les montagnes du Télémark. — Leurs habitants. — Hospitalité des gaards et des sæters. — Une sorcière. — Les lacs Tinn et Mjös. — Le Westfjord. — La chute du Rjukan. — Légende de la belle Marie. — Dal. — Le livre des étrangers. — L'église d'Hitterdal. — L'ivresse en Norvége. — Le châtelain aubergiste. — Les lacs Sillegjord et Bandak. — Le ravin des Corbeaux.

—Le Saint-Olaf et ses pareils. — Navigation intérieure. — Retour à Christiania par Skien.

L'évêché de Bergen. — La presqu'île de Bergen. — Lærdal. — Le Sognefjord. — Vosse-Vangen. — Le Vöringfoss. — Le Hardangerfjord. — De Vikoër à Sammanger et à Bergen.

Voyage de M. Guillaume Lejean dans l'Afrique orientale (1860.—Texte et dessins inédits.)—Lettre au Directeur du Tour du monde (Khartoum, 10 mai 1860).

D'Alexandrie à Souakin. — L'Égypte. — Le désert. — Le simoun. — Suez. — Un danger. — Le mirage. — Tor. — Qosséir. — Djambo. — Djeddah.

Voyage au mont Athos, par M. A. Proust (1858.—Inédit.)

Salonique. — Juifs, Grecs et Bulgares. — Les mosquées. — L'Albanais Rabottas. — Préparatifs de départ. — Vasilika. — Galatz. — Nedgesalar. — L'Athos. — Saint-Nicolas. — Le P. Gédéon. — Le couvent russe. — La messe chez les Grecs. — Kariès et la république de l'Athos. — Le voïvode turc. — Le peintre Anthimès et le pappas Manuel. — M. de Sévastiannoff.

Ermites indépendants. — Le monastère de Koutloumousis. — Les bibliothèques. — La peinture. — Manuel Panselinos et les peintres modernes. — Le monastère d'Iveron. — Les carêmes. — Peintres et peintures. — Stavronikitas. — Miracles. — Un Vroukolakas. — Les bibliothèques. — Les mulets. — Philotheos. — Les moines et la guerre de l'Indépendance. — Karacallos. — L'union des deux Églises. — Les pénitences et les fautes.

La légende d'Arcadius. — Le pappas de Smyrne. — Esphigmenou. — Théodose le Jeune. — L'ex-patriarche Anthymos et l'Église grecque. — L'isthme de l'Athos et Xerxès. — Les monastères bulgares: Kiliandari et Zographos. — La légende du peintre. — Beauté du paysage. — Castamoniti. — Une femme au mont Athos. — Dokiarios. — La secte des Palamites. — Saint-Xénophon. — La pêche aux éponges. — Retour à Kariès. — Xiropotamos, le couvent du Fleuve Sec. — Départ de Daphné. — Marino le chanteur.

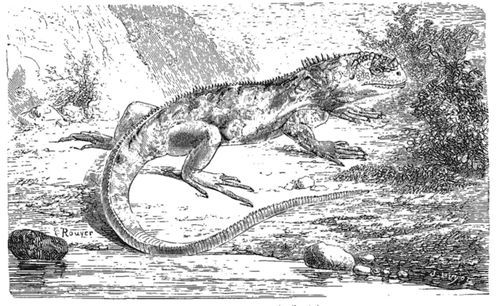

Voyage d'un naturaliste (Charles Darwin).—L'archipel Galapagos et les attoles ou îles de coraux.—(1838).

L'Archipel Galapagos. — Groupe volcanique. — Innombrables cratères. — Aspect bizarre de la végétation. — L'île Chatam. — Colonie de l'île Charles. — L'île James. — Lac salé dans un cratère. — Histoire naturelle de ce groupe d'îles. — Mammifères; souris indigène. — Ornithologie; familiarité des oiseaux; terreur de l'homme; instinct acquis. — Reptiles; tortues de terre; leurs habitudes.

Encore les tortues de terre; lézard aquatique se nourrissant de plantes marines; lézard terrestre herbivore, se creusant un terrier. — Importance des reptiles dans cet archipel où ils remplacent les mammifères. — Différences entre les espèces qui habitent les diverses îles. — Aspect général américain.

Les attoles ou îles de coraux. — Île Keeling. — Aspect merveilleux. — Flore exiguë. — Voyage des graines. — Oiseaux. — Insectes. — Sources à flux et reflux. — Chasse aux tortues. — Champs de coraux morts. — Pierres transportées par les racines des arbres. — Grand crabe. — Corail piquant. — Poissons se nourrissant de coraux. — Formation des attoles. — Profondeur à laquelle le corail peut vivre. — Vastes espaces parsemés d'îles de corail. — Abaissement de leurs fondations. — Barrières. — Franges de récifs. — Changement des franges en barrières et des barrières en attoles.

Biographie.—Brun-Rollet.

Voyage au pays des Yakoutes (Russie asiatique), par Ouvarovski (1830-1839).

Djigansk. — Mes premiers souvenirs. — Brigandages. — Le paysage de Djigansk. — Les habitants. — La pêche. — Si les poissons morts sont bons à manger. — La sorcière Agrippine. — Mon premier voyage. — Killæm et ses environs. — Malheurs. — Les Yakoutes. — La chasse et la pêche. — Yakoutsk. — Mon premier emploi. — J'avance. — Dernières recommandations de ma mère. — Irkoutsk. — Voyage. — Oudskoï. — Mes bagages. — Campement. — Le froid. — La rivière Outchour. — L'Aldan. — Voyage dans la neige et dans la glace. — L'Ægnæ. — Un Tongouse qui pleure son chien. — Obstacles et fatigues. — Les guides. — Ascension du Diougdjour. — Stratagème pour prendre un oiseau. — La ville d'Oudskoï. — La pêche à l'embouchure du fleuve Ut. — Navigation pénible. — Boroukan. — Une halte dans la neige. — Les rennes. — Le mont Byraya. — Retour à Oudskoï et à Yakoutsk.

Viliouisk. — Sel tricolore. — Bois pétrifié. — Le Sountar. — Nouveau voyage. — Description du pays des Yakoutes. — Climat. — Population. — Caractères. — Aptitudes. — Les femmes yakoutes.

De Sydney à Adélaïde (Australie du Sud), notes extraites d'une correspondance particulière (1860).

Les Alpes australiennes. — Le bassin du Murray. — Ce qui reste des anciens maîtres du sol. — Navigation sur le Murray. — Frontières de l'Australie du Sud. — Le lac Alexandrina. — Le Kanguroo rouge. — La colonie de l'Australie du Sud. — Adélaïde. — Culture et mines.

Voyages et découvertes au centre de l'Afrique, journal du docteur Barth (1849-1855).

Henry Barth. — But de l'expédition de Richardson. — Départ. — Le Fezzan. — Mourzouk. — Le désert. — Le palais des démons. — Barth s'égare; torture et agonie. — Oasis. — Les Touaregs. — Dunes. — Afalesselez. — Bubales et moufflons. — Ouragan. — Frontières de l'Asben. — Extorsions. — Déluge à une latitude où il ne doit pas pleuvoir. — La Suisse du désert. — Sombre vallée de Taghist. — Riante vallée d'Auderas. — Agadez. — Sa décadence. — Entrevue de Barth et du sultan. — Pouvoir despotique. — Coup d'œil sur les mœurs. — Habitat de la girafe. — Le Soudan; le Damergou. — Architecture. — Katchéna; Barth est prisonnier. — Pénurie d'argent. — Kano. — Son aspect, son industrie, sa population. — De Kano à Kouka. — Mort de Richardson. — Arrivée à Kouka. — Difficultés croissantes. — L'énergie du voyageur en triomphe. — Ses visiteurs. — Un vieux courtisan. — Le vizir et ses quatre cents femmes. — Description de la ville, son marché, ses habitants. — Le Dendal. — Excursion. — Angornou. — Le lac Tchad.

Départ. — Aspect désolé du pays. — Les Ghouas. — Mabani. — Le mont Délabéda. — Forgeron en plein vent. — Dévastation. — Orage. — Baobab. — Le Mendif. — Les Marghis. — L'Adamaoua. — Mboutoudi. — Proposition de mariage. — Installation de vive force chez le fils du gouverneur de Soulleri. — Le Bénoué. — Yola. — Mauvais accueil. — Renvoi subit. — Les Ouélad-Sliman. — Situation politique du Bornou. — La ville de Yo. — Ngégimi ou Ingégimi. — Chute dans un bourbier. — Territoire ennemi. — Razzia. — Nouvelle expédition. — Troisième départ de Kouka. — Le chef de la police. — Aspect de l'armée. — Dikoua. — Marche de l'armée. — Le Mosgou. — Adishen et son escorte. — Beauté du pays. — Chasse à l'homme. — Erreur des Européens sur le centre de l'Afrique. — Incendies. — Baga. — Partage du butin. — Entrée dans le Baghirmi. — Refus de passage. — Traversée du Chari. — À travers champs. — Défense d'aller plus loin. — Hospitalité de Bou-Bakr-Sadik. — Barth est arrêté. — On lui met les fers aux pieds. — Délivré par Sadik. — Maséna. — Un savant. — Les femmes de Baghirmi. — Combat avec des fourmis. — Cortége du sultan. — Dépêches de Londres.

De Katchéna au Niger. — Le district de Mouniyo. — Lacs remarquables. — Aspect curieux de Zinder. — Route périlleuse. — Activité des fourmis. — Le Ghaladina de Sokoto. — Marche forcée de trente heures. — L'émir Aliyou. — Vourno. — Situation du pays. — Cortége nuptial. — Sokoto. — Caprice d'une boîte à musique. — Gando. — Khalilou. — Un chevalier d'industrie. — Exactions. — Pluie. — Désolation et fécondité. — Zogirma. — La vallée de Foga. — Le Niger. — La ville de Say. — Région mystérieuse. — Orage. — Passage de la Sirba. — Fin du rhamadan à Sebba. — Bijoux en cuivre. — De l'eau partout. — Barth déguisé en schérif. — Horreur des chiens. — Montagnes du Hombori. — Protection des Touaregs. — Bambara. — Prières pour la pluie. — Sur l'eau. — Kabara. — Visites importunes. — Dangereux passage. — Tinboctoue, Tomboctou ou Tembouctou. — El Bakay. — Menaces. — Le camp du cheik. — Irritation croissante. — Sus au chrétien! — Les Foullanes veulent assiéger la ville. — Départ. — Un preux chez les Touaregs. — Zone rocheuse. — Lenteurs désespérantes. — Gogo. — Gando. — Kano. — Retour.

Voyages et aventures du baron de Wogan en Californie (1850-1852.—Inédit).

Arrivée à San-Francisco. — Description de cette ville. — Départ pour les placers. — Le claim. — Première déception. — La solitude. — Mineur et chasseur. — Départ pour l'intérieur. — L'ours gris. — Reconnaissance des sauvages. — Captivité. — Jugement. — Le poteau de la guerre. — L'Anglais chef de tribu. — Délivrance.

Voyage dans le royaume d'Ava (empire des Birmans), par le capitaine Henri Yule, du corps du génie bengalais (1855).

Voyage aux grands lacs de l'Afrique orientale, par le capitaine Burton (1857-1859).

But de l'expédition. — Le capitaine Burton. — Zanzibar. — Aspect de la côte. — Un village. — Les Béloutchis. — Ouamrima. — Fertilité du sol. — Dégoût inspiré par le pantalon. — Vallée de la mort. — Supplice de M. Maizan. — Hallucination de l'assassin. — Horreur du paysage. — Humidité. — Zoungoméro. — Effets de la traite. — Personnel de la caravane. — Métis arabes, Hindous, jeunes gens mis en gage par leurs familles. — Ânes de selle et de bât. — Chaîne de l'Ousagara. — Transformation du climat. — Nouvelles plaines insalubres. — Contraste. — Ruine d'un village. — Fourmis noires. — Troisième rampe de l'Ousagara. — La Passe terrible. — L'Ougogo. — L'Ougogi. — Épines. — Le Zihoua. — Caravanes. — Curiosité des indigènes. — Faune. — Un despote. — La plaine embrasée. — Coup d'œil sur la vallée d'Ougogo. — Aridité. — Kraals. — Absence de combustible. — Géologie. — Climat. — Printemps. — Indigènes. — District de Toula. — Le chef Maoula. — Forêt dangereuse.

Arrivée à Kazeh. — Accueil hospitalier. — Snay ben Amir. — Établissements des Arabes. — Leur manière de vivre. — Le Tembé. — Chemins de l'Afrique orientale. — Caravanes. — Porteurs. — Une journée de marche. — Costume du guide. — Le Mganga. — Coiffures. — Halte. — Danse. — Séjour à Kazeh. — Avidité des Béloutchis. — Saison pluvieuse. — Yombo. — Coucher du soleil. — Jolies fumeuses. — Le Mséné. — Orgies. — Kajjanjéri. — Maladie. — Passage du Malagarazi. — Tradition. — Beauté de la Terre de la Lune. — Soirée de printemps. — Orage. — Faune. — Cynocéphales, chiens sauvages, oiseaux d'eau. — Ouakimbou. — Ouanyamouézi. — Toilette. — Naissances. — Éducation. — Funérailles. — Mobilier. — Lieu public. — Gouvernement. — Ordalie. — Région insalubre et féconde. — Aspect du Tanganyika. — Ravissements. — Kaouélé./p>

Tatouage. — Cosmétiques. — Manière originale de priser. — Caractère des Ouajiji; leur cérémonial. — Autres riverains du lac. — Ouatata, vie nomade, conquêtes, manière de se battre, hospitalité. — Installation à Kaouélé. — Visite de Kannéna. — Tribulations. — Maladies. — Sur le lac. — Bourgades de pêcheurs. — Ouafanya. — Le chef Kanoni. — Côte inhospitalière. — L'île d'Oubouari. — Anthropophages. — Accueil flatteur des Ouavira. — Pas d'issue au Tanganyika. — Tempête. — Retour.

Fragment d'un voyage au Saubat (affluent du Nil Blanc), par M. Andrea Debono (1855).

Voyage à l'île de Cuba, par M. Richard Dana (1859).

Départ de New-York. — Une nuit en mer. — Première vue de Cuba. — Le Morro. — Aspect de la Havane. — Les rues. — La volante. — La place d'Armes. — La promenade d'Isabelle II. — L'hôtel Le Grand. — Bains dans les rochers. — Coolies chinois. — Quartier pauvre à la Havane. — La promenade de Tacon. — Les surnoms à la Havane. — Matanzas. — La Plaza. — Limossar. — L'intérieur de l'île. — La végétation. — Les champs de canne à sucre. — Une plantation. — Le café. — La vie dans une plantation de sucre. — Le Cumbre. — Le passage. — Retour à la Havane. — La population de Cuba. — Les noirs libres. — Les mystères de l'esclavage. — Les productions naturelles. — Le climat.

Excursions dans le Dauphiné, par M. Adolphe Joanne (1850-1860).

Le pic de Belledon. — Le Dauphiné. — Les Goulets.

Les gorges d'Omblèze. — Die. — La vallée de Roumeyer. — La forêt de Saou. — Le col de la Cochette.

Excursions dans le Dauphiné, par M. Élisée Reclus (1850-1860).

La Grave. — L'Aiguille du midi. — Le clapier de Saint-Christophe. — Le pont du Diable. — La Bérarde. — Le col de la Tempe. — La Vallouise. — Le Pertuis-Rostan. — Le village des Claux. — Le mont Pelvoux. — La Balme-Chapelu. — Mœurs des habitants.

ROYAUME D'AVA.—Grande pagode de Rangoun.—Dessin de Français d'après une photographie.

PAR LE CAPITAINE HENRI YULE,

DU CORPS DU GÉNIE BENGALAIS.

1855.

Départ de Rangoun. — Frontières anglaises et birmanes. — Aspect du fleuve et de ses bords.

Lord Dalhousie, gouverneur général de l'Inde, ayant décidé l'envoi d'une ambassade près de la cour d'Ava, les membres de la mission, à laquelle il voulut bien m'adjoindre en qualité de secrétaire, se réunirent à Rangoun dans le courant de juillet 1855. Cette ville est célèbre par sa belle position commerciale et maritime au débouché de la navigation intérieure du Pégu et de l'Ava, ainsi que par sa grande pagode, un des sanctuaires les plus renommés de l'Indo-Chine.

Le 1er août, au point du jour, toute l'ambassade, portée sur les bateaux plats le Sutlege et le Panlang, remorqués par le Bentinck et le Nerbudda, quitta cette ville et gagna le bras principal de l'Irawady.

Après avoir traversé les provinces anglaises d'Enzada et de Prome, on nous annonça l'approche d'une députation birmane qui devait nous servir d'escorte.

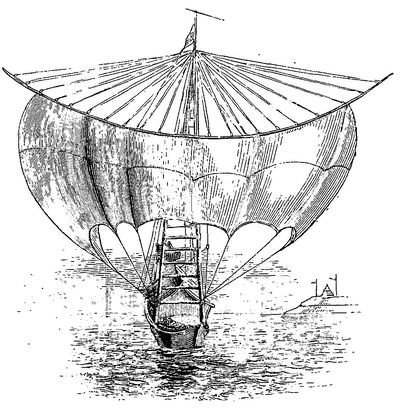

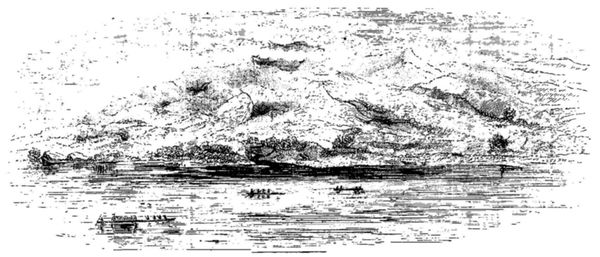

Bateau à voile sur l'Irawady.

À quelques heures au nord de Prome, des piliers blancs élevés sur chaque rive du fleuve nous indiquent la ligne frontière des possessions anglaises et birmanes. Les canons des forts saluent notre passage.

Entre le fleuve et la base des chaînes qui bordent son bassin s'étendent des bandes de terrain où se déploie cette richesse de végétation qu'impriment au paysage les bois où les grands arbres se mélangent aux palmiers élancés. Les villages sont assez nombreux, agréables d'aspect; le plus souvent la masse sombre d'un monastère domine de ses triples étages les cabanes et les arbres; puis en arrière, pour dernier plan, se dressent des collines qui, couvertes d'un gazon sec, sont couronnées de pagodes auxquelles conduisent des sentiers tortueux.

Une course au sommet d'une des premières collines des terres d'Ava nous procure une vue magnifique de la contrée et du cours du fleuve. Dans le lointain nous n'apercevons pas de villages, mais des routes se dirigeant vers l'intérieur, et de temps à autre apparaissent quelques-uns de ces chariots indigènes (neat) qu'entraînent de leur trot rapide des bœufs rouges, vigoureux et en parfait état.

Ces animaux, quoique beaucoup plus petits que les bœufs de l'Inde centrale et du Deccan, sont beaucoup plus forts, plus grands que les bœufs du Bengale; je n'en ai peut-être jamais vu en meilleure condition. Ces bœufs sont loin de se livrer à des excès de travail. La principale raison de leur parfait état tient probablement à ce que, les indigènes ne consommant pas de lait, les veaux ne sont pas privés de leur aliment naturel.

Les terres qui avoisinent la frontière sont excessivement ondulées, et les fonds seuls sont cultivés. Le nom de charrue ne peut s'appliquer à l'instrument qu'on emploie dans les cultures sèches; c'est plutôt une sorte de râteau avec trois larges dents d'acacia. Près d'Ava, surtout dans les rizières, les paysans se servent de charrues qui rappellent un peu plus les charrues indoues.

Les terres, bien qu'imparfaitement labourées, étaient proprement tenues et leurs sillons plus réguliers que dans la plupart de nos champs de l'Inde. Ce mode de culture n'en excita pas moins le mépris d'un robuste Hindoustan du Doab, zémindar dans notre cavalerie irrégulière. «C'est à Dieu et non pas à leur travail qu'ils doivent leur nourriture,» disait-il. Les paysans se plaignaient beaucoup de la sécheresse; ils n'avaient pas récolté de riz depuis plusieurs années, et n'espéraient pas même une récolte cette année encore.

Nous trouvâmes enfin à Menh'la, chef-lieu de district, (p. 259) la députation annoncée depuis plusieurs jours. Elle se composait du Woondouk[1] Moung Mhon; du gouverneur de Tseen-goo, petit vieillard original; de Makertich, gouverneur du district de Maloon. Ce dernier, d'origine arménienne, s'habille comme les Birmans; son teint est peut-être un peu plus foncé que celui des indigènes, dont il se distingue par des traits plus aquilins. Il y avait en outre des scribes et des officiers.

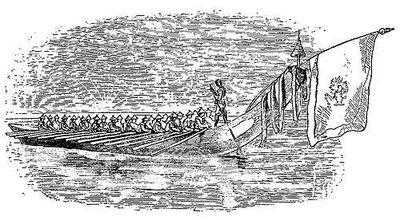

Canot de parade.

La députation était escortée de cinq ou six canots de guerre; c'était la première fois que nous rencontrions ces immenses embarcations; l'avant en est très-bas et très-fin; l'arrière, très-élevé, se recourbe au-dessus de l'eau; les rameurs, au nombre de quarante à soixante, sont deux sur chaque banc: tout l'extérieur du canot est doré, et toutes les rames le sont aussi. Les matelots, vigoureux et robustes, portaient tous leur conique chapeau de bambou; dans quelques canots ils étaient vêtus de mauvaises jaquettes noires d'uniforme. Des bandes de mousseline et des filets couverts de clinquant ornent les poupes élevées des canots de guerre, où flotte avec grâce une grande bannière blanche bordée d'argent, sur laquelle s'étale le blason de l'empire, un paon grossièrement dessiné. Souvent, à côté de l'oiseau oriental, une carafe européenne sert de pomme au mât de bambou auquel s'attache le pavillon. C'est un ornement très en faveur chez les Birmans, et parfois même une modeste bouteille à eau de Seltz domine la pointe extrême des pagodes. Un court mâtereau dressé à l'extrémité de la poupe des canots de guerre porte le htee[2], cet emblème royal et sacré. Ce n'est pas à l'arrière, comme en Europe, mais à l'avant du canot, sur une espèce de petite plate-forme, que se place le personnage le plus important du bord.

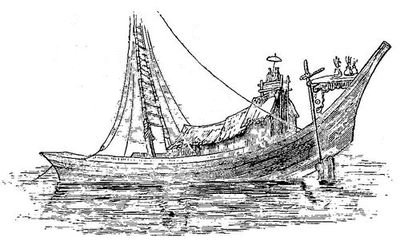

Bateau de commerce.

Nous débarquâmes et nous nous rendîmes à la résidence de Makertich. C'est une élégante construction en bambou, élevée sur piliers et entourée d'une palissade de même bois, selon la mode du pays. Une chambre tout à jour d'un côté, garnie de tapis indiens, servait de pièce de réception. Au fond de la salle, on voyait rangés sur un râtelier les fusils de la garde du gouverneur, qui habite, dans un coin de la cour, un petit corps de bâtiment, d'où les femmes regardaient curieusement les Kalàs (étrangers); les communs et les corps de garde étaient appuyés sur la clôture elle-même.

Dans la soirée, en compagnie de Makertich, nous allâmes faire un tour dans la ville, qui est toute neuve, et ne date que de l'entrée en fonction de ce gouverneur; elle n'a que six mois d'existence. C'est certainement la ville la plus propre et d'aspect le plus prospère que nous ayons rencontrée sur le fleuve depuis notre départ de Rangoun: une longue voie perpendiculaire à la rivière, et que viennent croiser trois autres rues, compose cette jeune cité. Les maisons ne sont pas situées au bord de la rivière; les Birmans négligent presque universellement les avantages d'une telle position; une large zone couverte de grands arbres s'étend toujours entre l'eau et leurs habitations; des simul (l'arbre à coton des Anglo-Hindous), des tamarins, de nombreuses variétés de figuiers forment un ombrage impénétrable aux rayons du soleil. Les rues sont larges, bien entretenues, bien drainées. Un groupe de monastères et de pagodes entouré d'un bosquet de tamarins, de palmiers et de talipots, s'élève sur le bord du fleuve, et nous remarquons dans plusieurs de ces édifices religieux l'absence de la forme conique ou mieux de cette forme en poire qui est le modèle stéréotypé de toutes les pagodes du Pégu.

Le lendemain 13 août nous nous remîmes en route, après une visite matinale de notre escorte, ennuyeux cérémonial qu'il fallut subir pendant tout le voyage. Le woondouk et sa suite étaient dans deux barges remorquées par les canots de guerre; ces barges étaient peintes tout en blanc, couleur royale; les parasols d'or des dignitaires se dressaient aux coins de la cabine, devant laquelle était une verandah tendue en drap grossièrement brodé.

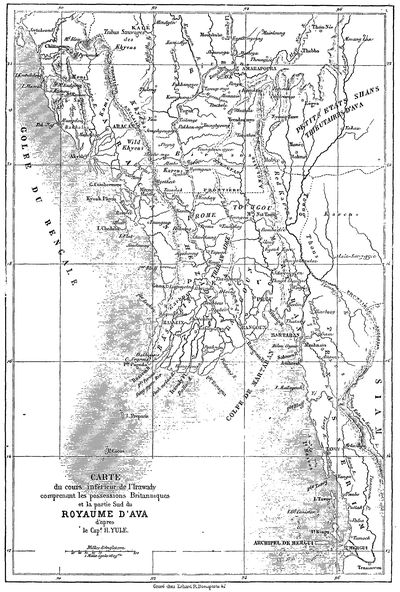

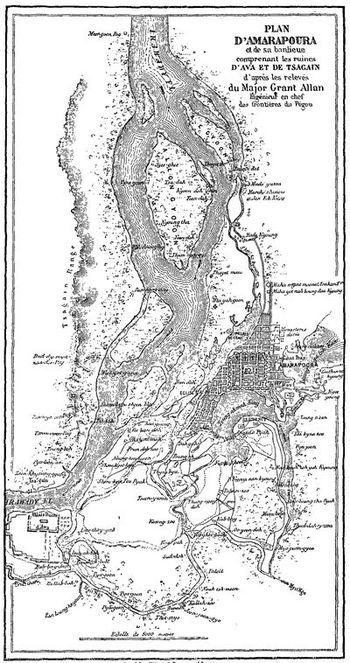

Carte du cours inférieur de l'Irawady

comprenant les possessions Britanniques

et la partie Sud du

Royaume d'Ava

d'après

le Capitaine H. Yule.

Les bateaux, nombreux à Menh'la, offraient quelques (p. 261) bons spécimens des grandes embarcations de l'Irawady; il y en avait de 120 à 130 tonneaux.

On se sert sur la rivière de deux sortes de barques différant complétement l'une de l'autre. Les plus grandes, les hnau, sont aussi les plus employées: quelle que soit leur grandeur, le modèle pour toutes est le même. La quille se compose d'un tronc d'arbre qu'on creuse et qu'on élargit à l'aide du feu, quand le bois est vert encore; c'est simplement un canot. Sur cette espèce de quille on monte les membrures et les clins. Les courbes de l'avant, toujours très-bas, sont magnifiques, très-évidées, et ressemblent beaucoup à celles de nos steamers modernes. L'arrière s'élève beaucoup au-dessus de l'eau, et ses lignes d'eau sont très-fines. On y trouve toujours un banc élevé, ou plutôt une espèce de plate-forme soigneusement sculptée servant au timonier. Le gouvernail est un large aviron attaché à la hanche de bâbord; il se manœuvre à l'aide d'une petite barre qui vient en travers du banc du pilote.

Birmans dans une forêt.—Dessin de J. Pelcoq d'après une photographie.

Ce qu'il y a de plus curieux dans ces navires, c'est la mâture et la voilure. Le mât se compose de deux espars; attachés à deux morceaux de charpente et fixés à la quille, ils sont disposés sur ces pièces de bois de façon à pouvoir s'abaisser et même se démonter à volonté. Cette même mâture sert aux fameux pirates d'Ilanon, dans l'archipel Indien; quand ces écumeurs de mer sont poursuivis, ils se réfugient dans une crique et abaissent leurs mâts, qui pourraient trahir leur retraite. Il me semble qu'il y a entre les races indo-chinoises et les habitants de l'archipel Indien de nombreux points de ressemblance qui doivent fixer l'attention des ethnologistes.

Ces deux mâtereaux, réunis par des traverses qui forment (p. 262) une espèce d'échelle, se rejoignent au-dessus de la vergue, et se terminent en un mât unique.

La vergue est formée d'un ou de plusieurs bambous d'une longueur énorme, très-flexibles; elle est attachée au mât par de nombreuses drisses, de manière à se courber en forme d'arc. Le long de la vergue court une corde dans laquelle passent des anneaux servant à attacher la voile, qui, à la manière d'un rideau, se tire des deux côtés du mât. Il y a de plus un hunier installé de la même manière. La voile est de cette toile de coton légère qui sert aux vêtements des indigènes. S'il n'en était pas ainsi, il serait impossible à ces bateaux de porter l'immense voilure qui les caractérise. À Menh'la, un de ces bateaux se trouvait près du rivage, je pus mesurer sa vergue; elle avait, tout en négligeant sa courbure, cent trente pieds (trente-neuf mètres) de long, et la surface de la voilure ne pouvait pas être au-dessous de quatre mille pieds carrés (367 mètres).

Pattshaing ou tambour-harmonica.

Ces bateaux ne peuvent marcher que vent arrière; mais pendant la saison des pluies, le vent est presque toujours favorable à la remonte d'Irawady. Une flottille de ces bateaux filant devant le vent, avec le soleil dorant leurs immenses voiles blanches, ressemble à de gigantesques papillons effleurant l'eau.

Au-dessus de Menh'la le courant est très-violent, nos steamers remorqueurs n'avançaient qu'à grand'peine. Sur notre gauche se dressaient d'abruptes collines de grès rouge; au pied de ces rochers, qui s'entr'ouvrent çà et là pour former de charmants vallons herbeux, apparaissaient de magnifiques arbres qui projetaient leurs ombres sur les remous de la rivière. La pagode de Myenka-taoung, déjà signalée par Crawfurd en 1824, se dresse encore à l'extrémité de la falaise, suspendue au-dessus des eaux qui minent la base des rochers sur lesquels elle est assise. C'est là qu'en 1056 fut assassiné Chaulu, roi de Pagán.

Nous nous arrêtons à Men-goon (le site du palais rustique), grand village de deux à trois cents maisons. La population entière est sur le rivage, drapeaux et bannières flottant au vent, un corps de musique jouant à tout rompre; des bateaux dorés, d'autres embarcations moins éclatantes, mais ayant le même aspect «centipède,» circulent autour de nos vaisseaux; les rameurs poussent des hurlements ou chantent en chœur, ce qui est la même chose; deux ou trois individus ressemblant à des démons dansent avec frénésie sur les bancs des canots; l'excitation générale donne à ce spectacle un caractère étrange et bizarre.

Un peu au-dessus de Men-goon, le fleuve change d'aspect, il s'étend en un immense chenal de deux à cinq milles de large (trois mille deux cents à huit mille mètres), embrassant de nombreuses îles d'alluvion; et il conserve cet aspect jusqu'au confluent du Kyend-wen.

Dans tout ce parcours, des berges élevées, des falaises escarpées de grès ou d'argile rouge encaissent la rivière à l'orient. Près du fleuve les terrains sont ravinés et tourmentés; plus loin le sol s'élève en longues pentes ou en collines ondulées. La végétation a perdu ici son caractère tropical: rare et rabougrie en quelque sorte, elle ne se compose guère que d'une variété de zizyphus jujuba, acacia cathechu, entremêlés de ces euphorbes décharnés et de ces pâles et maladifs madars qui se rencontrent dans tous les endroits stériles et desséchés de l'Inde, depuis le Peshawer jusqu'au Pégu.

Pattshaing à baguettes.

Hâtons-nous de dire que ces falaises stériles s'ouvrent de temps à autre pour laisser entrevoir, dans l'intérieur des terres, de jolis vallons perpendiculaires au fleuve; au débouché de tous, de verdoyants bosquets de palmiers et de grands arbres ombragent de riants petits villages dont la verte ceinture de champs cultivés et de haies bien entretenues forme un charmant contraste avec les collines stériles et nues qui les environnent.

Sur la rive droite, ces hautes terres disparaissent près Memboo, à dix-huit milles (vingt-neuf kilomètres) de Menh'la; une immense plaine d'alluvion s'étend jusqu'aux derniers contre-forts des monts Aracan; c'est la province de Tsalen, une des plus riches de l'empire birman.

De Men-goon, nous gagnons Magwé; entre ces deux localités, sur des collines dénudées, brillent les blanches pagodes de Kwé-zo, auxquelles on arrive par d'interminables escaliers.

(p. 263) La ville de Magwé. — Musique, concert et drames birmans.

Magwé, peuplée de huit à neuf mille âmes, est la plus grande ville que nous ayons encore vue en ce pays. Il y avait sur la plage deux ou trois cents bateaux de toute forme et de toute grandeur. Selon le wondouk, la ville renferme trois mille maisons, et ce chiffre ne nous sembla nullement exagéré.

En approchant de Magwé, nous vîmes un joli spécimen de pont birman: les Birmans sont bien plus avancés que les Hindous dans ce genre de construction; il est rare de ne pas rencontrer de pont là où les débordements empêchent la circulation.

La longueur de ces ponts est souvent excessive; leur construction ne m'a jamais semblé varier. Des pilotis en bois de teck de douze à treize pieds de long, des traverses qui se fixent aux pieux par des mortaises, un plancher solide, une balustrade souvent élégamment sculptée, voilà tout ce qu'on exige d'un ingénieur birman. Les pilotis, enfoncés sans l'aide du mouton, résistent pourtant au courant.

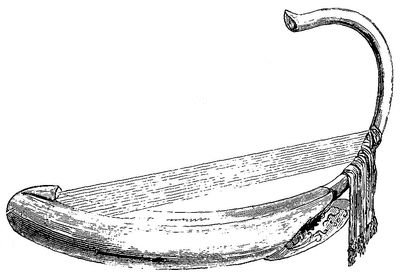

Harpe birmane.

Les chaumières des faubourgs étaient en bon état; presque toutes avaient un large porche en treillage, qui, recouvert de plantes grimpantes, formait un frais berceau d'ombre et de verdure.

Les principales maisons de la grand'rue étaient occupées par des soldats dont les armes étaient rangées le long des verandahs. De nombreux chevaux circulaient dans les rues; c'était la monture de la milice du pays, convoquée sans doute pour notre arrivée.

Les boutiques étaient veuves de leurs marchandises, et la population avait un air d'inquiétude qui est peu dans le caractère des Birmans; notre présence semblait les préoccuper.

Nous ne rencontrâmes aussi que très-peu de femmes, ce qui n'est pas l'habitude du pays. C'est la seule fois que nous nous soyons aperçus de ce manque de confiance; mais les femmes ne se montrèrent plus en grand nombre que dans le voisinage de la capitale.

En sortant de la ville, nous nous trouvâmes dans une campagne ouverte, ondulée et divisée en enclos par des haies de jujubiers morts. La principale culture était le sésame. L'aspect des routes et des champs nous montrait un degré de civilisation auquel nous ne nous attendions pas.

Harmonica birman.

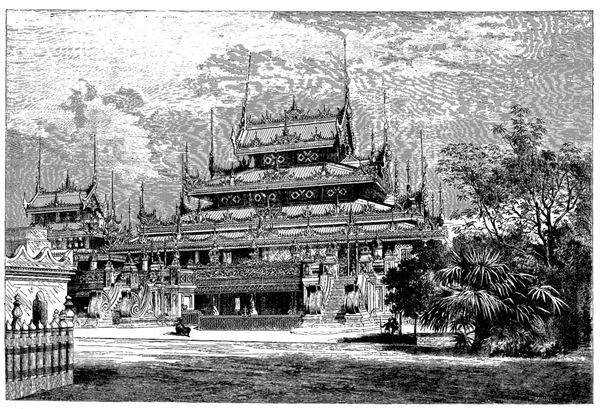

Du bord de notre bateau à vapeur, nous avions remarqué une masse sombre de toitures s'étageant les unes sur les autres; c'étaient deux immenses monastères, d'une construction solide et simple, une chapelle (thein) et enfin une pagode. Le tout, y compris de vastes terrains, était entouré d'une grossière palissade de bois de teck de sept à huit pieds de haut.

Le thein était le monument le plus remarquable et le plus richement sculpté que nous ayons encore rencontré: ce n'est que dans les environs d'Amarapoura que nous avons vu des monastères le surpassant; plutôt encore par la richesse que par le goût de l'ornementation.

M'étant mis à en faire un croquis, je fus aussitôt entouré d'une foule de moines et de profès, tous très-joyeux, mais aussi très-questionneurs. Quand je demandais à l'un d'eux de poser pour que je pusse le représenter dans mon dessin, il s'approcha à toucher mon visage, et je ne pus lui faire comprendre qu'il était trop près.

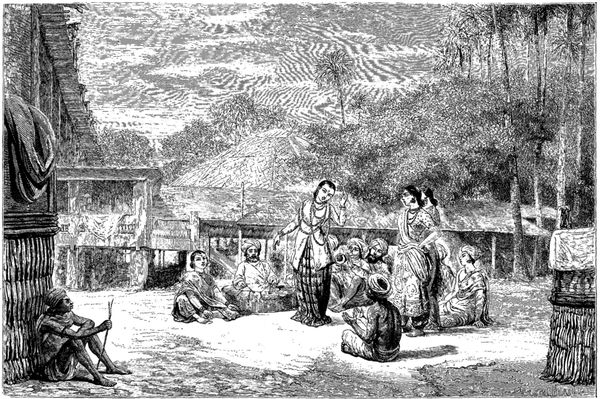

Le soir, nous fîmes connaissance avec le drame birman, distraction qui prendrait grande place dans ma narration, s'il me fallait raconter ceux dont nous avons été journellement gratifiés pendant tout notre voyage.

Le gouverneur avait ordonné une exhibition de marionnettes et un drame régulier et classique; comme c'était la première fois qu'on nous faisait une politesse de ce genre, le major Mac Phayre, l'ambassadeur, y exigea notre présence.

Nous avions un orchestre birman au grand complet, composé d'instruments très-curieux, et qui, je crois, sont particuliers à la Birmanie.

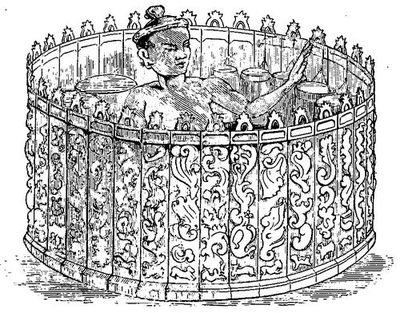

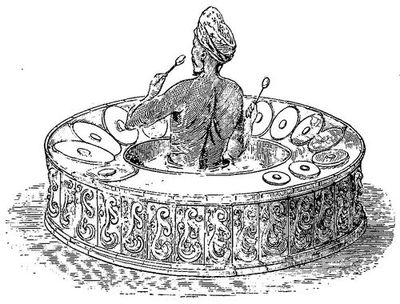

Le principal instrument, tant au point de vue du volume que du son, est le pattshaing ou tambour-harmonica. C'est une espèce de châssis circulaire, en forme de baquet, d'environ trente pouces (soixante-quinze centimètres) de haut sur quatre pieds et demi (un mètre cinquante centimètres) de diamètre. Ce châssis consiste en espèces de douves curieusement sculptées, qu'on maintient les unes près des autres à l'aide d'un tenon qui s'introduit dans une mortaise taillée dans un cercle. À (p. 264) l'intérieur sont suspendus verticalement dix-huit à vingt tambourins, dont le diamètre varie, de six à vingt-cinq centimètres. Pour accorder l'instrument, on modifie le son de chaque tambour, quand cela est nécessaire, en étendant avec le pouce un peu d'argile mouillée au centre de la peau d'âne. Le musicien, accroupi à l'intérieur, joue de cet instrument avec les doigts ou la paume de la main, et parvient à en tirer certains effets musicaux. Un autre instrument ressemble beaucoup au pattshaing, mais, au lieu de tambours, il contient des tamtams, et les musiciens se servent de baguettes pour toucher ce clavier, qui donne des sons d'une douceur et d'une mélodie charmantes. Le reste de l'orchestre se compose de deux ou trois clairons à large pavillon, d'une misérable trompette d'un son, de cymbales, et quelquefois d'un immense tamtam; invariablement il y a des castagnettes de bambou qui battent fort bien la mesure, mais qui aussi se font par trop entendre.

Les Birmans ont en outre des instruments pour la musique spéciale de salon ou de concerts; les principaux sont la harpe et l'harmonica aux touches de bambou et quelquefois d'acier.

Nous avons vu à Amarapoura un de ces derniers instruments; c'était l'œuvre des augustes mains du roi Tharawady, qui, comme Louis XVI, était plus adroit mécanicien qu'habile monarque.

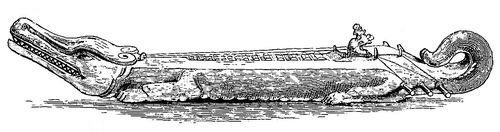

Enfin une longue guitare cylindrique à trois cordes, ayant la forme d'un caïman, dont elle porte d'ailleurs le nom, clôt la liste de l'instrumentation birmane.

Revenons au drame. Le sol, couvert de nattes, sert généralement de scène. Les personnages distingués se placent sur des estrades, la plèbe s'accroupit, se plaçant de son mieux dans tous les espaces libres. Au milieu de la scène il y a toujours un arbre, ou simplement une grosse branche d'arbre; comme l'autel dans les tragédies grecques, c'est le centre de l'action, c'est le seul décor; on a toujours répondu à mes questions à ce sujet que c'était en prévision du cas où l'on aurait une forêt ou un jardin à représenter; mais je suis convaincu que cet arbre avait une signification symbolique qui, avec le temps, s'est perdue.

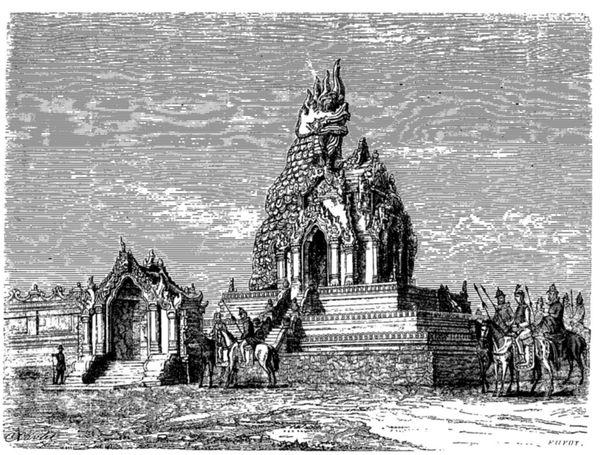

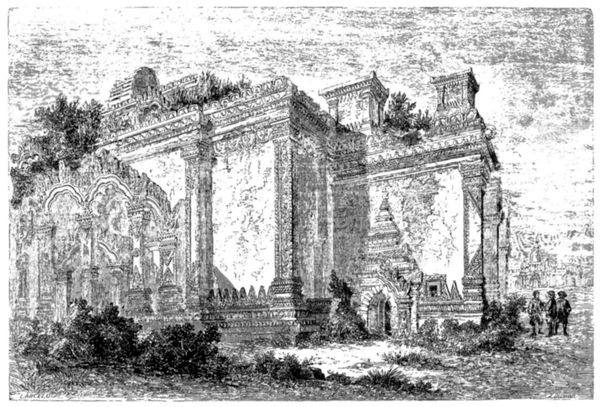

Pagode à Pagán.

L'éclairage, à l'huile minérale, consiste en quelques vases de terre qu'un des acteurs remplit de temps à autre et qui lancent leurs lueurs rougeâtres autour de l'arbre symbolique. L'orchestre, sur un des côtés de la scène, a près de lui une espèce de chevalet d'où pendent une foule de masques grotesques. Le coffre qui renferme les costumes de la troupe lui fait face; invariablement ce coffre fait fonction de trône à l'usage des rois, toujours très-nombreux dans ces drames.

De fait, rois, princes, princesses, ministres et courtisans sont les seuls personnages qui y figurent. Quant à l'intrigue, s'il y en a une, elle est très-difficile à découvrir. Le héros est le plus souvent un jeune prince, qui a toujours pour valet un bouffon, comme celui de nos anciennes comédies; le Crispin de Magwé remplissait parfaitement son rôle de comique, ainsi qu'en témoignaient les éclats de rire de l'audience. C'était le seul acteur digne de ce nom, et son jeu était souvent si hautement épicé, que pour le comprendre il n'était pas besoin de connaître la langue dont il se servait. L'interminable prolixité du dialogue dépassait toutes les bornes; je ne pense pas que personne pût comprendre ni ce qu'il signifiait ni sa raison d'être; ce qu'il y a de certain, c'est que l'action marchait si lentement qu'il eût fallu plusieurs semaines pour arriver au dénoûment.

Une partie du dialogue était chantée; dans ces moments, les attitudes, les gestes et certaines lamentations prolongées avaient un caractère très-comique, mais dont on se lassait bientôt. Des danseurs et des danseuses viennent souvent jouer des intermèdes ou même prendre part à l'action. Les rôles de femmes, dans les villes éloignées de la capitale, étaient joués par de jeunes garçons.

Représentation théâtrale dans le royaume d'Ava.—Dessin de W. Haussoullier et Hadamard d'après H. Yule.

Les marionnettes sont encore plus populaires que les drames: les représentations de ces acteurs de bois ont lieu sur des théâtres assez élevés, ayant souvent neuf mètres de développement, ce qui permet de transporter la scène selon les exigences du sujet; le plus communément, on voit un trône à un bout, c'est la cour; à l'autre extrémité des branches d'arbre représentent une forêt. Les pièces que jouent ces marionnettes sont, comme celles des acteurs vivants, très-prolixes, et elles m'ont paru avoir une tendance au surnaturel, car on y voit des princesses (p. 266) enchantées, des dragons, des esprits (hàts), des chariots volants, etc. Ces marionnettes jouent souvent aussi des mystères qui se rapportent à l'histoire de Gautama, et qu'on ne pourrait laisser représenter par des acteurs.

Sources de naphte; leur exploitation. — Un monastère et ses habitants.

La ville de Ye-nan-Gyong, que nous atteignîmes le 13, révèle la nature de son industrie et à la vue et à l'odorat; on y sent partout l'odeur nauséabonde du pétrole; la plage est couverte de vases de terre qui ruissellent d'huile; de toutes parts on voit fumer des poteries. Nous montâmes sur les collines qui entourent la ville; un sol de sable ou de pierre, à peine assez d'herbe pour ne pas accuser une stérilité absolue, çà et là quelques euphorbes rabougris, du bois pétrifié en abondance, tel est l'aspect désolé du pays.

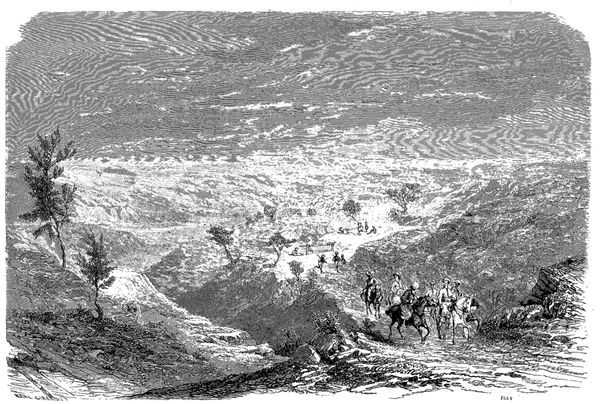

Le 15 août fut consacré à visiter les mines; nos chevaux n'étaient pas mauvais; mais je n'en puis dire autant de leur harnachement. Après avoir chevauché pendant trois milles (cinq kilomètres) à travers des ravins et des collines escarpées de grès en pleine désagrégation, nous arrivâmes sur une hauteur au centre de l'exploitation. C'est un plateau irrégulier qui forme une espèce de péninsule au milieu des ravins.

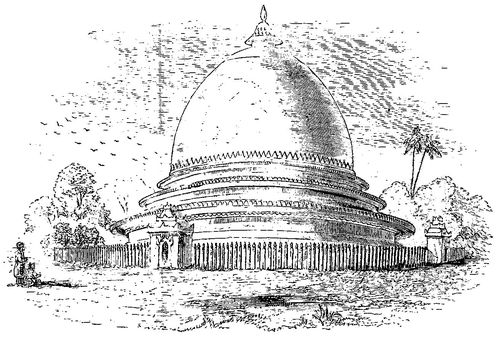

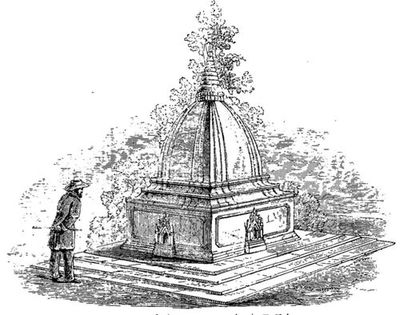

Dagobah ou pagode en forme de cloche.

Les puits sont, dit-on, au nombre de cent; mais il en est qui sont abandonnés. Leur profondeur est variable, suivant qu'ils sont percés à la partie supérieure du plateau ou sur ses flancs. Nous en avons mesuré plusieurs à l'aide de longues cordes qui servent à puiser l'huile, et nous avons trouvé cinquante-quatre, cinquante-sept, quatre-vingt-un et jusqu'à quatre-vingt-onze mètres. Cette exploitation occupe une surface d'environ deux cent soixante hectares.

Un treuil grossier, monté sur un tronc d'arbre, posé lui-même sur des branches fourchues, est tout le matériel employé. On laisse descendre un pot de terre, il se remplit d'huile, puis un ouvrier, homme ou femme, tirant la corde, descend la pente de la colline jusqu'à ce que le vase arrive à l'orifice du puits. Les Birmans se servent de cette huile pour l'éclairage; on l'emploie aussi pour préserver les bois de construction des atteintes des insectes; c'est souvent même un médicament. Ce pétrole, qui depuis quelques années et largement importé en Europe, sert à l'éclairage, au graissage des machines, et la substance solide est employée à la fabrication des bougies.

Cette huile, de couleur verdâtre, a la consistance de la mélasse; son odeur n'est pas désagréable quand on est en plein air, et qu'elle est en petite quantité.

Le travail dans ces puits, d'où s'échappent des gaz délétères, n'est pas sans danger, surtout quand on approche du niveau de l'huile. Le capitaine Macleod, qui vit travailler au percement de l'un d'eux, rapporte que les ouvriers ne restent au fond du puits que de quatorze à vingt-huit secondes; encore en sortent-ils très-épuisés.

Cette exploitation fournit par mois vingt-sept mille viss(quarante-cinq mille kilogrammes de pétrole), il en revient mille au roi, mille au seigneur du district, et environ neuf mille aux ouvriers. Par suite de la demande du marché européen, cette substance vaut actuellement, à Londres, de mille à onze cents francs la tonne. La production totale annuelle de tous les puits, y compris ceux de la région sud, est d'environ douze mille tonnes.

Dans la soirée j'allai avec le major Phayre faire une promenade dans les environs: un chemin bien entretenu nous conduisit, à travers des collines arides, jusqu'à un petit vallon ombreux s'ouvrant sur la rivière; il avait son monastère et sa pagode. Les écoliers du monastère s'attroupant autour de nous, un vieux poon-gyi[3]vint sous le zayat[4]comme s'il voulait nous parler. Ces moines n'adressent jamais la parole les premiers: c'est la seule classe dans le Pégu avec laquelle il soit agréable de parler, parce qu'ils ne sont jamais quémandeurs.

Nous invitâmes le vieux poon-gyià venir visiter les steamers; mais il nous refusa en lorgnant soupçonneusement un avocat de Penang (un bâton), que l'un de nous avait à la main. «Je crains d'être battu,» nous dit-il.

Ce peuple semble croire que parler birman implique une communauté de foi avec eux. On demandait invariablement à l'ambassadeur: «Est-ce que vous adorez les pagodes?» Comme en parlant au poon-gyi il avait employé (p. 267) les termes de respect qu'on emploie à l'égard des prêtres, un des assistants aux dents noires lui dit d'une façon assez impertinente: «Quoi! est-ce que vous adorez les poon-gyis; pourquoi alors n'avez-vous pas rendu à celui-ci les hommages que vous lui devez?—Parce qu'aujourd'hui n'est pas un jour de culte,» répliqua l'envoyé. Cette réponse excita un rire général dans tout l'auditoire.

La ville de Pagán. — Myeen-Kyan. — Amarapoura.

À mesure que nous approchons de Pagán, le fleuve semble grandir. La rive orientale est magnifique de végétation. Ce n'est qu'une succession continue de vallons richement boisés, de bouquets d'élégants palmiers abritant des villages; c'est un contraste frappant avec la rive opposée, qui ne présente qu'une série de collines stériles, dénudées, dont l'apparence est d'autant plus désolée que les îles qui surgissent à leurs pieds sont couvertes d'une épaisse verdure.

Nous voici enfin à Pagán; d'abord un dôme immense apparaît, c'est le Tsetna-phya; ensuite des pyramides éclatantes qui, étagées les unes sur les autres, surmontent des toitures resplendissantes de dorures; des temples sombres, étranges, avec leurs bases carrées, d'où s'élance un clocher en forme de mitre; puis enfin des coupoles blanches, noires, bizarres, fantastiques, se dessinant au milieu des maisons, des palmiers, des champs et des jardins.

Voici venir les canots de guerre, les parasols dorés, les rameurs qui hurlent, les danseurs frénétiques, la musique assourdissante; c'est le gouverneur de Pagán, le Myit-sing-woon, espèce de grand shérif de l'Irawady.

Les temples apparaissent de plus en plus nombreux, les villages se montrent de toutes parts; de tous côtés, sous des arbres majestueux, une population qui fourmille; enfin nous laissons tomber l'ancre devant Pagán, et, comme d'habitude, près du théâtre.

L'escorte du Myit-sing-woon était la plus nombreuse que nous ayons encore vue. Dans son canot il avait cinquante hommes armés d'épées; une vingtaine portaient des fusils de tout calibre, mais tous à deux coups, plusieurs même de ces équipages portaient un uniforme. Nous comptâmes trente canots, qui en moyenne avaient trente hommes à bord. Enfin environ deux cents cavaliers, montés sur des petits chevaux campagnards, parmi lesquels il y avait plus d'une jument suivie de son poulain, nous attendaient sur la plage. Notre mouillage était des plus pittoresques. Près de nous, sur le bord du fleuve, s'élevait un temple, petit, il est vrai, mais d'une construction très-originale: son dôme avait la forme d'un oeuf, le gros bout en l'air, et était surmonté d'une simple flèche.

Cet œuf pose sur une terrasse de chunamou chaux qui est faite avec des coquillages ou du corail blanc; elle descend jusqu'à la rivière par une série de murs en talus, dont les parapets sont couronnés d'un cordon de trèfle mystique. En arrière une châsse de bois sculpté et doré, et un theinen brique avec son clocher pyramidal, s'étagent l'un derrière l'autre. Ce thein est d'une richesse et d'un fini d'exécution rares actuellement chez les Birmans.

De la rivière, cet ensemble d'architecture était si fantastique, si étrange, qu'en le voyant, on aurait pu se croire dans un monde nouveau.

Pagán nous causa à tous un profond étonnement. Aucun des voyageurs qui nous avaient précédés ne nous avait préparés au spectacle de ruines aussi vastes, aussi intéressantes. C'est à Pagán, dans les décombres de la vieille cité, que le 8 février 1826, l'armée des Birmans, commandée par le malheureux Naweng-Chuyen (le roi du coucher du soleil), livra son dernier combat aux Anglais envahisseurs.

Intérieur d'une pagode.

Les ruines de Pagán couvrent, le long du fleuve, un espace de treize kilomètres de long sur trois kilomètres de large. Le nombre des temples ruinés ou en bon état est de huit cents, peut-être même de mille. Il y en a de toute espèce: pagodes en forme de cloche, en forme de bouton, en forme de potiron ou d'œuf; Dagobahs, Chaityas, Bo-phyas[5], tout s'y trouve réuni, avec toutes les variantes que comportent d'ailleurs ces différents types. Ces constructions, presque toutes sur le même plan, affectent la forme cubique: à l'intérieur une grande chambre avec des voûtes gothiques; à la principale entrée, grand porche qui fait saillie; à l'orient, deux portes latérales; le plan a la forme d'une croix; le bâtiment s'élève en terrasses successives pour se terminer par une flèche, le plus souvent une espèce de pyramide renflée vers le milieu. Ces constructions sont en briques revêtues (p. 268) de plâtre. Les murs intérieurs et les chapelles ont un revêtement pareil, richement décoré de fresques d'un travail soigné.

Tel est en général le type de ces pagodes, dont la superficie varie de quatre-vingts à huit cents mètres carrés.

Ce qu'il y a de plus remarquable sans contredit dans ces temples, ce sont les chapelles à idoles, colossales statues de neuf mètres qui se ressemblent toutes; la seule différence qui existe entre elles est dans leur attitude: les unes prient, les autres prêchent, celles-ci donnent leur bénédiction. Posées sur un piédestal en bois sculpté en lotus, elles font face à l'entrée des chapelles, qui toutes sont ornées de magnifiques grilles de sept mètres de haut: ces grilles en bois sont très-curieusement fouillées; des guirlandes de feuillage d'un fini précieux s'enroulent autour de chaque traverse; les voûtes sont treillissées et semées de rosaces d'or.

L'immense niche où se trouve la statue a parfois plus de quinze mètres d'élévation; tout autour court une dentelle de métal doré, soigneusement découpée: au sommet de la voûte, à l'abri des regards du spectateur, se trouve une fenêtre dont le jour est dirigé sur la tête et les épaules de l'idole, qui, couverte d'or, semble ruisseler de lumière. Ce rayonnement éclatant au fond d'une chapelle sombre saisit le spectateur et produit un effet étrange.

Ces pagodes sont, je crois, toutes construites en kucha-pukka, c'est-à-dire en briques cimentées de vase. On se représente difficilement des monuments de ce genre, atteignant une hauteur de soixante mètres; il faut dire que ces constructions sont presque des masses solides, si bien que les corridors et les voûtes ressemblent plutôt à des excavations qu'à de grandes nefs. Ces travaux sont d'ailleurs exécutés avec un tel soin, le joint des briques est si bien fait, qu'il est difficile d'introduire entre elles la lame d'un couteau. Toute cette maçonnerie est couverte de plâtre; la nature même de cette construction exige qu'il en soit ainsi.

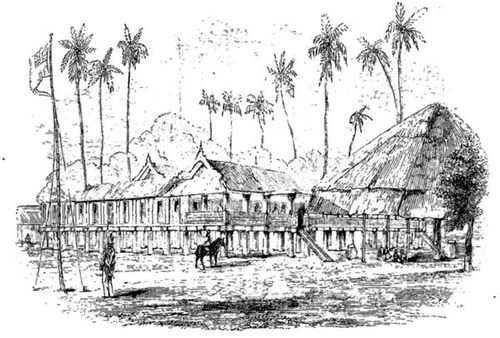

Maison de l'ambassade, à Amarapoura.

Là où le plâtre a résisté, les monuments sont en bon état; quand il a disparu, les monuments tombent en ruine. Il va sans dire que tous les ornements sont exécutés en plâtre; ils sont d'un goût et d'un fini qu'on rencontre rarement dans ce pays et dans les Indes.

Myeen-kyan, ville importante entre Pagán et la capitale du royaume, fait un grand commerce; c'est le principal marché à riz de la Birmanie. Les rues étaient très-animées: ici on battait le riz, là on le vannait, plus loin, on l'emballait et on le mettait à bord de grandes barques de cinquante à cent tonneaux, qui emportaient aussi des balles de coton destinées à la Chine. Celui que nous avons vu était sale et court de laine.

Les habitants se pressaient en foule pour voir les navires; ils regardaient par les sabords ouverts, questionnant, plaisantant sur tout ce qu'ils voyaient; qu'on fût à sa toilette ou non, ils ne se dérangeaient point.

Les eaux du fleuve étaient si hautes et inondaient tellement les champs et les prés, qu'il nous fut impossible de juger de l'importance du Kyend-wen, un des affluents de l'Irawady: nous remarquâmes au confluent de ces deux rivières un petit kyaung (monastère), bâti sur pilotis: il avait été construit, nous dit-on, pour les mariniers.

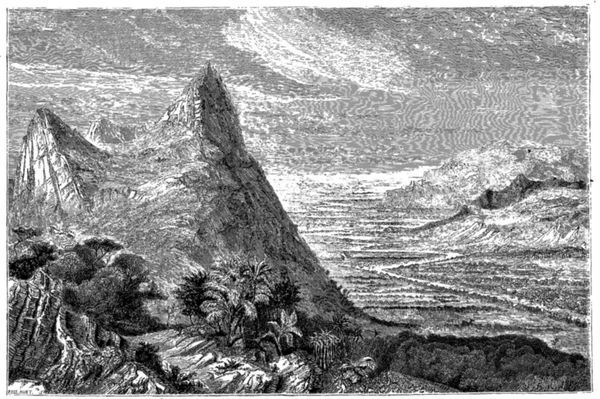

Vallée des puits de bitume.—Dessin de Karl Girardet d'après H. Yule.

Au delà de cette ville nous fûmes témoins de la fabrication indigène du salpêtre. Comme aux Indes, il se recueille ici sur le sol; pendant la saison sèche, on racle la terre à une profondeur de quinze centimètres environ; puis on met ce qu'on a ainsi ramassé dans des espèces de filtres d'osier garnis d'argile à l'intérieur et qu'on monte sur des châssis de bois. On les recouvre de balles de riz, puis on verse de l'eau sur le tout. Cette eau, passant lentement à travers l'appareil, vient tomber dans un vase en (p. 270) terre qui sert de récipient. On répète les lavages deux fois et on porte les eaux mères à la cuisson.

Celle-ci s'opère dans de larges vases peu profonds, juste assez élevés au-dessus du sol pour qu'on puisse faire un petit feu: ces chaudières sont en fonte de Chine, métal connu par ses qualités tenaces et ductiles. Le salpêtre vient se cristalliser sur les parois des vases, d'où on le retire en les raclant avec un couteau de bois.

La plus grande partie du salpêtre est vendue au roi; c'est un commerce libre; cependant, si on en vendait de grandes quantités pour l'exportation, il est probable qu'on l'arrêterait à la frontière. Ce qui ne se vend pas au roi sert à faire des pièces d'artifices, car les Birmans excellent dans la pyrotechnie.

Le 29 août, nous rencontrâmes une flotte de bateaux de guerre qui accompagnait une députation nouvelle envoyée à notre rencontre. Le chef vint abord, c'était Nan-ma-dau-woon, le gouverneur du palais de la reine; au commencement de la guerre, il était gouverneur de Dalla, et avait été à la tête de la députation envoyée à Calcutta. Il portait une longue robe d'organdi et avait sur l'épaule un tsal-wé[6] d'or à douze rangs. C'était le fonctionnaire le plus distingué que nous eussions rencontré. Son canot avec ses cinquante-six rameurs était un spécimen modèle du genre.

Le spectacle avait un grand caractère. La flottille de canots se divisa en deux bandes, l'une restant sur la rive droite, l'autre traversant la rive gauche; les vapeurs avançaient lentement pendant tous ces préparatifs; nous comptâmes trois cents canots; ils avaient en moyenne un équipage de trente hommes, le tout formant un total de neuf mille hommes, qui nous accompagnaient de leurs chants et de leur musique habituelle.

M. Spears, négociant anglais résidant depuis longtemps à Amarapoura, vint à bord avec Antonio Camaretta, Portugais de Goa, un des employés de confiance du gouvernement birman; il est actuellement receveur des douanes dans la capitale et maître de la garde-robe du roi.

Nous débarquâmes à Sagaïn, juste en face du vieil Ava; un bois épais, quelques pagodes blanches, quelques monastères en ruines, des remparts couverts d'herbes et de broussailles, indiquent seuls l'ancienne capitale du royaume. Aussitôt arrivés, le padre Abbona, prêtre piémontais, vint nous voir; nous eûmes de nombreux rapports avec lui dans la suite.

Le patron du canot de guerre qui avait amené le vieux woon, et qui était monté à bord avec lui, nous avait beaucoup amusés le long de la route. C'était un gaillard gros et gras, d'un aspect désagréable, qui se prélassait avec des airs d'importance, ainsi qu'il convient à qui possède un abdomen puissant et un putso battant neuf. Sa vanité subit ici un léger échec, et nous eûmes un curieux exemple de la manière dont cela se passe en Birmanie. Au moment du mouillage, plusieurs canots, qui auraient dû être au large, se trouvèrent gêner notre manœuvre. Un des chefs prononça quelques paroles, et tout aussitôt deux de ces licteurs nus qui suivent tout personnage de marque, et dont les insignes caractéristiques sont un long et vigoureux rotin et des chapeaux en laque rouge, se précipitèrent sur notre pilote, au moment où il débarquait dans toute sa gloire, le saisirent par sa houppe de cheveux, lui lièrent les pieds et les poings, et sans souci du putso neuf et de son importance, le jetèrent, près l'avoir fort malmené, sur un tas de briques situé derrière notre demeure.

Dans la soirée, nous explorâmes la ville et ses environs. Cette ville, qui plus d'une fois fut la capitale du royaume, est fermée par une enceinte en briques tombant en ruines et entourant, au milieu d'épais bouquets de magnifiques tamariniers, quelques rares maisons. Les boutiques, plus rares encore, ne contenaient rien d'intéressant.

Paysage. — Arrivée à Amarapoura.

Les chemins des environs de la ville auraient eu parfois un aspect tout anglais, n'étaient des haies de cactus qui nous rappelaient à la réalité. M. Oldham et moi, après avoir gravi fort péniblement environ trois cents marches très-roides, par un escalier ressemblant beaucoup à celui qui décorait le fronton du temple de la Renommée dans les livres de notre enfance, nous arrivâmes à un temple ruiné, qui lui-même ne nous paya pas de notre fatigue; mais du haut de ses terrasses nous eûmes une de ces vues qu'on n'oublie jamais. Il n'est rien sur les bords du Rhin qui puisse s'y comparer. Ici l'Irawady fait un coude brusque et s'infléchit presque à angle droit. Tantôt, étincelant comme une zone d'argent, il baigne des îles verdoyantes comme de sombres émeraudes, et semble se perdre dans les montagnes bleues qui apparaissent à l'horizon; tantôt il rayonne ardent sous les feux du soleil, comme un fleuve d'or liquide. Devant nous, Amarapoura, enveloppée d'une vapeur légère qui couvre ses maisons de clayonnage et ses pagodes de plâtre, de cette estompe mystérieuse qui permet à l'imagination de rêver de palais de marbre, de pagodes de porphyre et d'or. Derrière ses lagunes, c'est la merveilleuse Venise! À nos pieds des arbres splendides (il n'est pas d'arbres comme ceux de la Birmanie), d'où se détachent des pagodes, des temples éclatants de dorure; plus loin, large comme un lac, s'étend une nappe d'eau où se reflètent la profonde verdure des coteaux et les nuages blancs qui courent dans le ciel; puis encore le fleuve, que sillonnent les canots de guerre tout dorés et dont la musique et les chants arrivent jusqu'à nous; plus loin encore les collines nues, abruptes, désolées de Sagaïn, où, sur chaque mamelon, se dresse un sombre monastère ou un blanc Bo-phya; puis des îles, des temples, des villages, des collines nues, et, comme Cybèle, couronnées de tours, puis enfin de l'autre côté de l'Irawady, le vieil Ava, sombre (p. 271) forêt où surgissent encore quelques blanches pagodes ... splendide spectacle qui ne sortira jamais de ma mémoire!

En allant visiter la pagode de Khoung-moo-dau, nous traversâmes plusieurs villages habités chacun par des corps d'état distincts: dans l'un, des fabricants de papier; dans l'autre, des forgerons; un troisième ne renfermait que des marbriers. Ces derniers sculptent une quantité innombrable de gautamas en marbre. Ils polissent merveilleusement ces statues du Bouddha, se servant à cet effet d'une pâte faite avec du bois fossile. On demandait, pour un gautama d'un mètre de haut, deux cent trente-sept dollars; un petit gautama portatif, de vingt centimètres environ, tout rehaussé d'or, ne valait que vingt et un dollars.

30 août.—Vers midi arriva une autre immense flottille de canots de guerre; elle escortait le magwé-mengyi, qui venait au-devant de l'envoyé anglais. Ce fonctionnaire jouit d'une haute réputation de modération et d'honnêteté; il a la préséance sur tous les membres du hwlot-dau (conseil royal). Un certain air sensuel, combiné avec son air intelligent et rusé, le fait ressembler aux portraits de quelques rois du moyen âge.

L'entrevue fut très-cordiale; on causa de différents sujets, et enfin on vint à parler du système planétaire, que le major Phayre chercha à leur faire comprendre, sans y pouvoir réussir toutefois; c'était trop complétement opposé à la théorie des Birmans, qui admettent l'existence d'une montagne centrale (Myen-mo) dont la hauteur est de plusieurs millions de kilomètres, et autour de laquelle sont solidement attachées quatre grandes îles (l'Europe et l'Asie sont situées sur l'île du sud). Le soleil éclaire ces quatre terres en tournant autour de l'immense Myen-mo. Après quelques discussions sur ce thème, le woon-gyi, se tournant vers le major Phayre, lui demanda quels étaient les peuples qui croyaient à ce système.

«Les Anglais, les Français, les Portugais, les Américains, répondit celui-ci.

—Tous les blancs, alors. Il faudra que j'en parle au P. Abbona,» répondit le woon-gyi.

Dans la soirée M. Camaretta arriva avec une nombreuse suite de valets qui portaient une trentaine de plats d'argent massifs, contenant des ragoûts et des sucreries que le roi et la reine envoyaient à l'ambassade.

C'étaient les premiers spécimens de la cuisine indigène soumis à notre appréciation; aussi tous les plats furent-ils soigneusement dégustés. Il y avait, entre autres, une espèce de vol-au-vent de volaille et de porc, dont la pâte était de farine de riz, qui fut déclaré comparable aux meilleurs produits de l'art culinaire français. Les sucreries, préparées sous la direction de Son Altesse la princesse Pakhan, propre sœur du roi, étaient dignes d'une si haute provenance.

Partis le 1er septembre pour la capitale, nous trouvâmes le fleuve tellement débordé, qu'on fut obligé de faire jalonner devant nous le chenal par des canots de guerre, jusqu'à ce que, quittant l'Irawady, nous fîmes notre entrée dans le Myit-ngé ou lac d'Amarapoura, au milieu d'une forêt d'embarcations de toute espèce, parmi lesquelles apparurent bientôt les bateaux du roi. L'un d'eux était vraiment une embarcation royale; la proue représentait une tête de paon, et sur le pont s'étageaient les uns sur les autres de nombreux pavillons; le tout ruisselait d'or. Les tours et détours de la rivière étaient si fréquents que les collines de Sagaïn avaient l'air de danser autour de nous.

Enfin, après avoir traversé un dédale de canaux plus étroits les uns que les autres, si étroits que la Nerbudda avec ses tambours brisait les branches des arbres du rivage, nous arrivons au but de notre voyage, à cet interminable pont de bois qui traverse le lac pour aller rejoindre Amarapoura. Le pont et la berge étaient couverts de monde, et plus d'un curieux, pour mieux voir, n'avait pas craint d'entrer dans l'eau jusqu'à mi-corps.

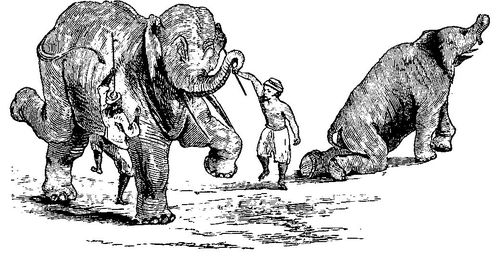

Des éléphants nous attendaient au débarcadère, mais le major Phayre ayant préféré marcher, nous nous acheminâmes pédestrement entre deux haies de soldats d'assez piètre apparence, tous armés de sabres et de fusils du vieux modèle français. Les réguliers, ou pour mieux dire les quasi-réguliers, ceux qui sont de service dans la capitale, avaient des jaquettes rouges de drap grossier, des ceinturons en étain et de vastes chapeaux à grands bords, en forme de cloche; ces coiffures sont en bambou tressé et recouvert de laque verte ou dorée. Les irréguliers étaient vêtus chacun selon sa fantaisie. De temps en temps apparaissaient sur le second rang des pelotons de cavalerie. Les cavaliers, montés sur de maigres chevaux, armés de courtes lances et de dhas ou cimeterres, faisaient triste figure. Quelques officiers étaient splendides, au point de vue de la parade s'entend. Encastrés entre leurs pommeaux d'or prodigieusement élevés, avec d'immenses quartiers de selle en buffle doré ou couverts de dragons fantastiques, ils faisaient un effet merveilleux. Ce quartier de selle, qui a quelquefois un mètre de diamètre, est certainement ce qu'il y a de plus curieux dans l'accoutrement des cavaliers birmans; c'est peut-être un reste des anciennes armures.

Nous arrivâmes à notre résidence, située à environ trois kilomètres de notre flottille; ce qui n'était rien moins que commode; mais il nous fallut nous résigner. Les précédents règlent tout en Birmanie; le colonel Symes, le capitaine Canning, pendant leur séjour à Amarapoura, avaient demeuré là, ce fut raison suffisante pour nous y loger.

Notre habitation, dont la superficie était d'environ cinq cents mètres carrés, était entourée d'une palissade de bambous. À l'extérieur existaient des abris servant à environ six cents soldats placés là pour nous protéger, ou plutôt pour nous surveiller. Notre demeure, dans le fait, n'était rien autre qu'un large bungalow avec de nombreux pignons et non moins de larmiers, qui, ainsi que nous pûmes bientôt nous en assurer par expérience, laissaient facilement pénétrer l'eau dans les chambres. La charpente était en bois de teck, les murs et planchers en bambou.

(p. 272) Une immense chambre de plus de vingt-cinq mètres de long nous servait de salle à manger: de grands vases de Chine garnis d'arbres artificiels couverts de fleurs et de fruits la décoraient. Ces derniers imitant des mangues, des pêches, des ananas ou autres fruits, étaient bons à manger ou au moins destinés à l'être, car on les remplaçait tous les jours; c'étaient des sucreries ou des pâtes de fruits suspendues aux branches par des fils de fer. Les arbres, assez bien imités d'ailleurs, formaient une décoration agréable.

Le plancher de la salle était couvert de tapis chinois en feutre imprimé; nous avions aussi des tables, des chaises, un punka orné de grandes lanternes chinoises dans lesquelles on mettait tous les soirs de petites bougies indigènes en cire jaune, et qui n'éclairaient guère mieux que des veilleuses.

Types de grands seigneurs et hauts fonctionnaires birmans.—Dessin de Morin d'après H. Yule.

Le long de ce salon régnait une verandah ayant vue sur un grand portique, immense abri circulaire avec un toit conique supporté par un seul mât placé au centre. Sous cet immense parapluie se trouvaient et le théâtre, et les marionnettes, et la musique destinée à nos plaisirs, ou plutôt à ceux de notre garde d'honneur, car ils ne nous causèrent jamais que des insomnies.

Dans notre portique-théâtre et sur la verandah brillaient d'énormes jarres d'argent massif où deux hommes auraient logé sans peine; d'immenses cuillers, aussi en argent, permettaient de se désaltérer avec l'eau qu'elles contenaient: c'était d'un aspect vraiment royal.

Amarapoura, en pali, «la ville immortelle,» n'a aucune prétention à l'antiquité; elle a été fondée par Mentaragyi Phra, fils de ce grand Alompra, qui, vers le milieu du siècle dernier, affranchit la Birmanie du joug des Péguans. D'après le P. San-Germano, Mentaragyi prit possession de son palais le 10 mai 1783. La ville fut abandonnée par son successeur en 1822; cet acte fut considéré comme de mauvais augure; ce fut ce qui amena, disent les Birmans, les désastres de 1824-1826. Les résidences royales, à chaque changement, avaient toujours remonté la rivière, de Prome à Pagán, de Pagán à Panya, de là à Ava, puis à Amarapoura: cet abandon des antiques coutumes amena la mauvaise chance et les revers.

(La suite à la prochaine livraison.)

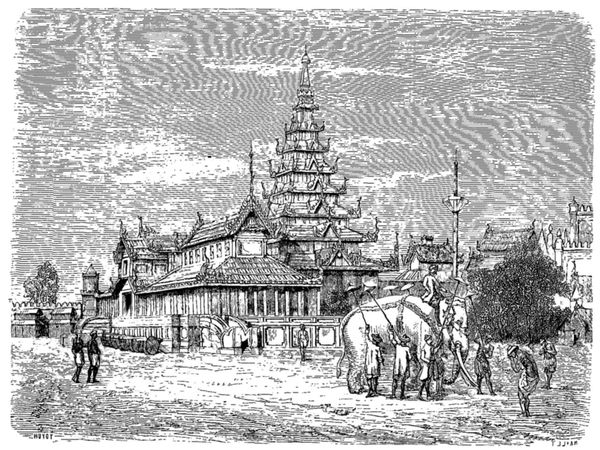

Le palais du roi et l'éléphant blanc.—Dessin de Navlet d'après H. Yule.

PAR LE CAPITAINE HENRI YULE,

DU CORPS DU GÉNIE BENGALAIS[7].

1855

Amarapoura; ses palais, ses temples. — L'éléphant blanc. — Population de la ville. — Recensement suspect.

Amarapoura est bâtie sur un terrain légèrement élevé au-dessus de la rivière et qui, dans la saison des pluies, forme une longue péninsule rattachée à la terre ferme par le nord. Des chaussées revêtues de briques, ou des ponts de bois d'une longueur énorme, la font communiquer avec les rivages est, sud et sud-ouest. Pendant la saison sèche l'Irawadi ne baigne que le faubourg occidental.

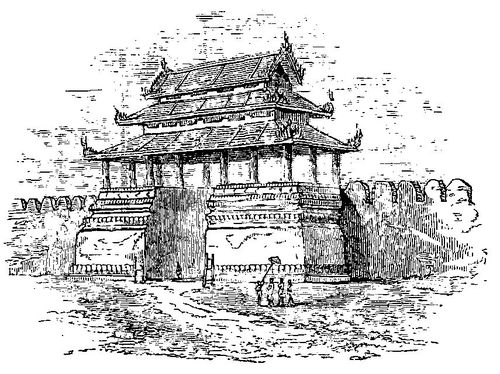

La ville proprement dite, placée au point le plus large de la péninsule, a la forme d'un carré dont chaque côté peut avoir seize cents mètres environ; un mur de briques de trois mètres cinquante centimètres à quatre mètres, garni de créneaux et appuyé sur des terrassements, l'entoure de toutes parts. Chacun des côtés du carré a trois portes et de treize à quatorze bastions. À environ trente mètres du mur, un fossé de cinq à six mètres de profondeur, avec une escarpe et une contrescarpe en briques, en défend les approches. Toutes ces défenses sont d'ailleurs de peu d'importance: il n'y a de canons nulle part, et, défendues par les Birmans, toutes ces fortifications n'offriraient pas plus de résistance que des chevaux de frise.

Les rues vont d'une porte à l'autre, et, se coupant à angles droits, divisent la cité en îlots rectangulaires.

Suivant le caractère propre à toutes les vieilles cités des Birmans, et qui se retrouve dans Pégu, Sagaïn, (p. 274) Toungoo, Tavoy, etc., le palais occupe le centre de la ville, et ses murs affectent un parallélisme parfait avec les remparts de la cité. Il y a trois enceintes, et de plus une haute palissade en troncs de teck, à laquelle vient s'ajouter un épais mur de briques. Du côté de l'est, où se trouve l'entrée publique, s'étend une esplanade d'environ cent vingt-cinq mètres, qui se termine par un autre mur en briques avec double porte. Chaque face du palais a une grille, confiée à la garde d'un officier qui, chargé de veiller à la sûreté du roi, prend le titre de commandant de la porte du nord, de la porte du sud, et ainsi de suite.

Après avoir franchi le dernier mur, on se trouve devant le Myé-nan (palais de terre), ainsi nommé à cause de son sol en terre battue: c'est la grande salle des audiences. Construite sur une terrasse en briques recouvertes de plâtre, de quatre-vingts mètres de long sur trois mètres de hauteur, sa façade est couronnée d'un triple pignon, et sur les ailes soutenues par des colonnettes s'étage un double toit; cette construction, tout en bois, est dorée. La salle d'audience a de dix-huit à vingt mètres de profondeur; à son extrémité se trouve le trône; au-dessus du trône, au centre du palais et de la ville, autant qu'aient pu y réussir les géomètres birmans, s'élève un élégant phya-sath (clocher de bois) semblable à ceux des monastères, et sur lequel brille un htee doré, privilége que le roi seul partage avec les établissements religieux. Le phya-sath aussi avait été doré, mais, lors de notre visite, il ne conservait plus de trace de son ancien éclat.

Au nord du palais, se trouve le palais du seigneur éléphant blanc, derrière lequel sont les appartements ordinaires de Sa Seigneurie. Près de sa demeure se trouvent les écuries où l'on renferme les éléphants vulgaires.

L'éléphant blanc actuel occupe sa haute position depuis plus de cinquante ans. Je croirais volontiers que c'est celui dont parle le P. San-Germano, et qui fut pris en 1806, à la grande joie du roi, qui venait de perdre celui qu'il possédait.

C'est un éléphant énorme; il a plus de trois mètres de haut, une tête superbe, des défenses magnifiques. Malheureusement son corps est long, efflanqué, mal fait. Il nous parut dans un mauvais état de santé. Son regard est faux et désagréable, et ses gardiens semblent se méfier de son caractère: ils nous ont toujours conseillé de ne pas nous approcher de sa tête; le petit anneau rougeâtre qui entoure son iris ressemble, dit-on, à un «cercle des neuf pierres précieuses» (talisman). À peu près uniforme, sa couleur rappelle celle des taches que l'on voit sur les oreilles et sur la trompe des éléphants ordinaires; en somme il mérite bien son nom d'éléphant blanc.

Ses paraphernalia royaux, qu'on déploie quand il arrive des visiteurs, sont magnifiques: son driving-hook[8], qui avait environ un mètre, était incrusté de perles dans toute sa longueur; ça et là cerclé de rubis, son manche était de cristal avec des ornements d'or. La tiare, de drap écarlate, ruisselait de gros rubis et de diamants splendides; son front était orné de «cercles des neuf pierres précieuses» qui détournent les mauvaises influences.

Quand il était en grand costume, comme les grands dignitaires birmans, comme le roi lui-même, il portait sur sa tête une plaque d'or où se lisaient tous ses titres, et entre ses yeux resplendissait un croissant de grosses pierres précieuses. À ses oreilles pendaient d'énormes glands d'argent, et il était harnaché de bandes écarlates tissées d'or et de soie et embossées d'or pur.

Il a un fief qui lui appartient en propre, un woon (ministre), quatre ombrelles d'or, et une maison composée de trente personnes. Avant d'entrer dans son palais, les Birmans ôtent leur chaussure.

On annonce souvent la prise d'éléphants blancs; il y a alors grand émoi à la cour; mais la plupart du temps, vérification faite, il se trouve que ce n'est de leur part qu'une prétention à ce titre, au grand regret du roi, qui saluerait la venue d'un véritable éléphant blanc comme la consécration par la nature de ses droits légitimes à la royauté; car il n'est pas sans quelques remords, paraît-il, au sujet de l'usurpation qui l'a placé sur le trône de son frère. En 1831 on avait pris un de ces éléphants suffisamment blanc pour qu'on lui assignât un apanage. Mais le gouvernement étant alors obligé de payer les dernières indemnités de la paix de Yandabo, on fut obligé d'y appliquer les revenus du nouveau Senmeng (seigneur éléphant). Une députation présenta en grande pompe, au pachyderme, une lettre du roi, écrite sur une longue feuille de palmier. Le roi le priait de ne pas s'offenser si on le privait de son revenu pour payer les kalàs (étrangers), et on lui donnait l'assurance que le tout lui serait remboursé avant deux mois.

Je n'ai pu m'assurer si les Birmans intelligents ont conservé leur antique superstition pour les éléphants blancs, ou s'ils ne voient là qu'une sorte d'attribut traditionnel de la royauté; quelque chose comme les chevaux café au lait qui conduisent la reine d'Angleterre quand elle ouvre ou proroge le parlement.

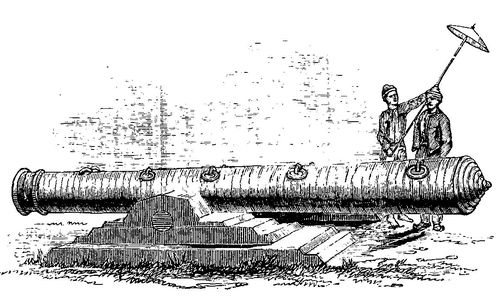

Devant le soubassement de la salle d'audience se trouvent une vingtaine de canons remarquables soit par leur grandeur, soit par leur exécution. J'y remarquai entre autres deux pièces de bronze de 24, que certains détails semblent désigner comme d'origine birmane, et qui font grand honneur à l'intelligence de ce peuple. Quelques pièces de petit calibre imitant des dragons hérissés, la gueule ouverte, les ailes éployées, sont d'un fini remarquable; ces dernières ont, dit-on, été prises aux Siamois.

Un peu plus loin on voit une énorme pièce d'artillerie amenée de l'Aracan, à la fin du dernier siècle, après la conquête de ce pays. Semblable à la Mons-meg d'Édimbourg, elle est formée de barres de fer longitudinales entourées de massifs cercles de fer, très-imparfaitement soudés. Cette pesante machine a environ huit mètres soixante-dix centimètres de long; son diamètre extérieur à la culasse est de quatre-vingts centimètres, mais son calibre n'est que de trente.

(p. 275) Immédiatement à la sortie du palais, on trouve le yoom-dau (maison de ville), et le tara-yoom, chambres de conseil ou de justice; à l'ouest du palais est l'anouk-yoom, où un magistrat spécial juge les délits des femmes du palais; non loin de là aussi est la prison publique: c'est, comme les maisons de la ville, un assemblage de huttes en nattes et de barrières de bambou. Les prisonniers sont obligés de se nourrir, de sorte que ceux qui ne peuvent payer ou attendrir leurs geôliers, meurent de faim. Ils sont très-maltraités. Le roi, il est vrai, a ordonné de nourrir les prisonniers et s'imagine que ses ordres sont exécutés, mais il n'en est rien. Un jour, en sortant de son palais, Sa Majesté avisa un bouffon très-activement occupé à piocher; à la demande du roi sur ce qu'il faisait: «Je cherche, répondit le bouffon, un de ces nombreux ordres qui émanent journellement du palais et du conseil suprême et dont on n'entend jamais plus parler.»

Les rues sont très-larges et assez propres par un temps sec; on n'y rencontre pas de ces mauvaises odeurs si insupportables dans les villes indiennes. Il n'y a cependant aucune police attachée au nettoyage des rues; les chiens sont les seuls êtres qui s'occupent de ce soin. L'écoulement des eaux se fait à la grâce de Dieu; aussi, quand il pleut, la boue arrive à une profondeur impraticable; il est même des quartiers de la ville dont elle interdit l'accès.

Amarapoura ne s'est jamais relevée de l'incendie qui, pendant les guerres civiles de 1831, la consuma complètement, à l'exception toutefois du palais du roi. Aussi la population y est-elle clair-semée; les habitations sont rares; on rencontre souvent de grands espaces déserts.

La plupart des maisons, construites en bambou, sont exhaussées sur des pieux. Le long des rues principales, à quelques pieds des maisons, court un rang de palissades bien faites et blanchies à la chaux; les pieux qui les soutiennent sont couronnés de pots de fleurs, et souvent entre la palissade et la maison fleurissent des arbustes.

Le yaja-mat (palissade du roi) a pour but d'empêcher la foule d'encombrer irrespectueusement le passage du monarque, et même de le voir; car il faut dire qu'en Birmanie «le droit qu'a un chien de regarder un roi» ne semble pas encore bien établi. Ce système de palissades donne une apparence de propreté à la ville; mais comme elles cachent les boutiques et les habitants, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus intéressant pour un étranger, elles jettent par cela même un grand caractère de monotonie sur tout l'ensemble. De fait, quand nous nous rendions au palais en grand apparat, n'eût-ce été de nos éléphants qui nous servaient de monture et nous permettaient de voir derrière les barrières, nous ne nous serions jamais doutés du nombre de personnes, hommes, femmes, enfants, occupés à nous épier.

Aux portes de la ville s'élèvent des corps de garde construits en bois et ouverts de toutes parts. Les portes semblent avoir été taillées au travers des bastions, et n'ont d'autres ornements que de grossières moulures en plâtre; ces bastions, blanchis à la chaux, rompent toutefois la monotonie que la couleur de la brique imprime au reste de la muraille. Au-dessus des portes s'élèvent des pavillons à triples toits pour les entrées principales et à doubles toits pour les autres; de moindres pavillons couvrent les bastions. Dans le passage des portes les plus fréquentées stationne une foule de petits détaillants dont le commerce consiste en sandales, peignes de bois, cuillers, ciseaux, crayons de stéatite, etc. Des échoppes de pareils articles se groupent aux angles des palissades du palais, et à sa principale porte on trouve la plupart des marchands de para-beiks (tablettes noires) et de crayons de stéatite, qui constituent tout le matériel à écrire des Birmans dans leurs transactions ordinaires.

Les demeures des princes, des ministres d'État et autres dignitaires occupent généralement les emplacements tracés par les rues rectangulaires qui divisent la ville. Ces palais, entre autres celui du prince héréditaire, sont vastes, construits en bois et semblables aux monastères, mais d'un style moins orné; leurs doubles et triples toitures (permises seulement à la famille royale) sont recouvertes de tuiles petites et minces. Les autres habitations sont faites de nattes de bambou encadrées de bois de teck, avec des pignons et des larmiers en teck et des toits de chaume. Ça et là, dans de larges espaces sous les remparts, on rencontre les greniers royaux.