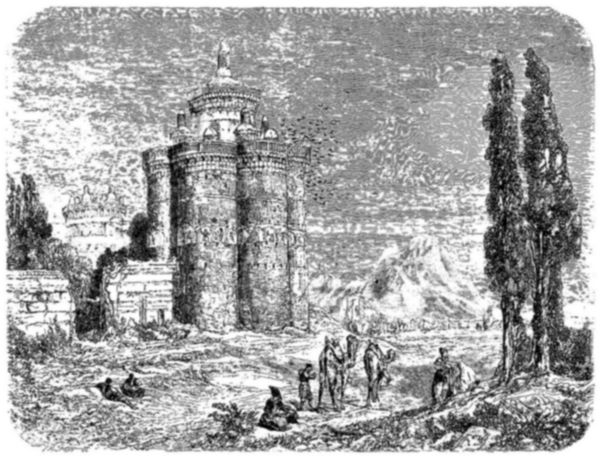

Pigeonnier près d'Ispahan.—Dessin de M. Jules Laurens.

Title: Le Tour du Monde; Perse

Author: Various

Editor: Édouard Charton

Release date: May 8, 2008 [eBook #25394]

Most recently updated: January 3, 2021

Language: French

Credits: Produced by Carlo Traverso, Christine P. Travers and the

Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

(This file was produced from images generously made

available by the Bibliothèque nationale de France

(BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)

Note au lecteur de ce fichier digital:

Seules les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées.

Ce fichier est un extrait du recueil du journal "Le Tour du monde: Journal des voyages et des voyageurs" (2ème semestre 1860).

Les articles ont été regroupés dans des fichiers correspondant aux différentes zones géographiques, ce fichier contient les articles sur la Perse.

Chaque fichier contient l'index complet du recueil dont ces articles sont originaires.

IMPRIMERIE GÉNÉRALE DE CH. LAHURE

Rue de Fleurus, 9, à Paris

PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION

DE M. ÉDOUARD CHARTON

ET ILLUSTRÉ PAR NOS PLUS CÉLÈBRES ARTISTES

1860

DEUXIÈME SEMESTRE

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET Cie

PARIS, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, No 77

LONDRES, KING WILLIAM STREET, STRAND

LEIPZIG, 15, POST-STRASSE

1860

Un mois en Sicile (1843.—Inédit.), par M. Félix Bourquelot.

Arrivée en Sicile. — Palerme et ses habitants. — Les monuments de Palerme. — La cathédrale de Monreale. — De Palerme à Trapani. — Partenico. — Alcamo. — Calatafimi. — Ruines de Ségeste. — Trapani. — La sépulture du couvent des capucins. — Le mont Éryx. — De Trapani à Girgenti. — La Lettica. — Castelvetrano. — Ruines de Sélinonte. — Sciacca. — Girgenti (Agrigente). — De Girgenti à Castrogiovanni. — Caltanizzetta. — Castrogiovanni. — Le lac Pergusa et l'enlèvement de Proserpine. — De Castrogiovanni à Syracuse. — Calatagirone. — Vezzini. — Syracuse. — De Syracuse à Catane. — Lentini. — Catane. — Ascension de l'Etna. — Taormine. — Messine. — Retour à Naples.

Voyage en Perse, fragments par M. le comte A. de Gobineau (1855-1858), dessins inédits de M. Jules Laurens.

Voyages aux Indes Occidentales, par M. Anthony Trollope (1858-1859); dessins inédits de M. A. de Bérard.

L'île Saint-Thomas. — La Jamaïque: Kingston; Spanish-Town; les réserves; la végétation. — Les planteurs et les nègres. — Plaintes d'une Ariane noire. — La toilette des négresses. — Avenir des mulâtres. — Les petites Antilles. — La Martinique. — La Guadeloupe. — Grenada. — La Guyane anglaise. — Une sucrerie. — Barbados. — La Trinidad. — La Nouvelle-Grenade. — Sainte-Marthe. — Carthagène. — Le chemin de fer de Panama. — Costa Rica: San José; le Mont-Blanco. — Le Serapiqui. — Greytown.

Voyage dans les États scandinaves, par M. Paul Riant. (Le Télémark et l'évêché de Bergen.) (1858.—Inédit.)

Le Télémark. — Christiania. — Départ pour le Télémark. — Mode de voyager. — Paysage. — La vallée et la ville de Drammen. — De Drammen à Kongsberg. — Le cheval norvégien. — Kongsberg et ses gisements métallifères. — Les montagnes du Télémark. — Leurs habitants. — Hospitalité des gaards et des sæters. — Une sorcière. — Les lacs Tinn et Mjös. — Le Westfjord. — La chute du Rjukan. — Légende de la belle Marie. — Dal. — Le livre des étrangers. — L'église d'Hitterdal. — L'ivresse en Norvége. — Le châtelain aubergiste. — Les lacs Sillegjord et Bandak. — Le ravin des Corbeaux.

—Le Saint-Olaf et ses pareils. — Navigation intérieure. — Retour à Christiania par Skien.

L'évêché de Bergen. — La presqu'île de Bergen. — Lærdal. — Le Sognefjord. — Vosse-Vangen. — Le Vöringfoss. — Le Hardangerfjord. — De Vikoër à Sammanger et à Bergen.

Voyage de M. Guillaume Lejean dans l'Afrique orientale (1860.—Texte et dessins inédits.)—Lettre au Directeur du Tour du monde (Khartoum, 10 mai 1860).

D'Alexandrie à Souakin. — L'Égypte. — Le désert. — Le simoun. — Suez. — Un danger. — Le mirage. — Tor. — Qosséir. — Djambo. — Djeddah.

Voyage au mont Athos, par M. A. Proust (1858.—Inédit.)

Salonique. — Juifs, Grecs et Bulgares. — Les mosquées. — L'Albanais Rabottas. — Préparatifs de départ. — Vasilika. — Galatz. — Nedgesalar. — L'Athos. — Saint-Nicolas. — Le P. Gédéon. — Le couvent russe. — La messe chez les Grecs. — Kariès et la république de l'Athos. — Le voïvode turc. — Le peintre Anthimès et le pappas Manuel. — M. de Sévastiannoff.

Ermites indépendants. — Le monastère de Koutloumousis. — Les bibliothèques. — La peinture. — Manuel Panselinos et les peintres modernes. — Le monastère d'Iveron. — Les carêmes. — Peintres et peintures. — Stavronikitas. — Miracles. — Un Vroukolakas. — Les bibliothèques. — Les mulets. — Philotheos. — Les moines et la guerre de l'Indépendance. — Karacallos. — L'union des deux Églises. — Les pénitences et les fautes.

La légende d'Arcadius. — Le pappas de Smyrne. — Esphigmenou. — Théodose le Jeune. — L'ex-patriarche Anthymos et l'Église grecque. — L'isthme de l'Athos et Xerxès. — Les monastères bulgares: Kiliandari et Zographos. — La légende du peintre. — Beauté du paysage. — Castamoniti. — Une femme au mont Athos. — Dokiarios. — La secte des Palamites. — Saint-Xénophon. — La pêche aux éponges. — Retour à Kariès. — Xiropotamos, le couvent du Fleuve Sec. — Départ de Daphné. — Marino le chanteur.

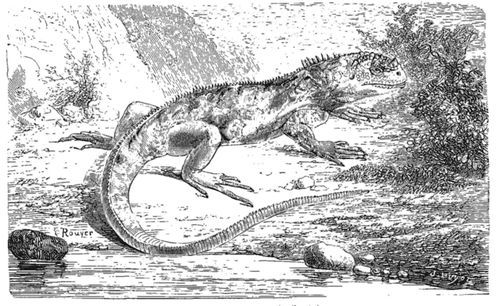

Voyage d'un naturaliste (Charles Darwin).—L'archipel Galapagos et les attoles ou îles de coraux.—(1838).

L'Archipel Galapagos. — Groupe volcanique. — Innombrables cratères. — Aspect bizarre de la végétation. — L'île Chatam. — Colonie de l'île Charles. — L'île James. — Lac salé dans un cratère. — Histoire naturelle de ce groupe d'îles. — Mammifères; souris indigène. — Ornithologie; familiarité des oiseaux; terreur de l'homme; instinct acquis. — Reptiles; tortues de terre; leurs habitudes.

Encore les tortues de terre; lézard aquatique se nourrissant de plantes marines; lézard terrestre herbivore, se creusant un terrier. — Importance des reptiles dans cet archipel où ils remplacent les mammifères. — Différences entre les espèces qui habitent les diverses îles. — Aspect général américain.

Les attoles ou îles de coraux. — Île Keeling. — Aspect merveilleux. — Flore exiguë. — Voyage des graines. — Oiseaux. — Insectes. — Sources à flux et reflux. — Chasse aux tortues. — Champs de coraux morts. — Pierres transportées par les racines des arbres. — Grand crabe. — Corail piquant. — Poissons se nourrissant de coraux. — Formation des attoles. — Profondeur à laquelle le corail peut vivre. — Vastes espaces parsemés d'îles de corail. — Abaissement de leurs fondations. — Barrières. — Franges de récifs. — Changement des franges en barrières et des barrières en attoles.

Biographie.—Brun-Rollet.

Voyage au pays des Yakoutes (Russie asiatique), par Ouvarovski (1830-1839).

Djigansk. — Mes premiers souvenirs. — Brigandages. — Le paysage de Djigansk. — Les habitants. — La pêche. — Si les poissons morts sont bons à manger. — La sorcière Agrippine. — Mon premier voyage. — Killæm et ses environs. — Malheurs. — Les Yakoutes. — La chasse et la pêche. — Yakoutsk. — Mon premier emploi. — J'avance. — Dernières recommandations de ma mère. — Irkoutsk. — Voyage. — Oudskoï. — Mes bagages. — Campement. — Le froid. — La rivière Outchour. — L'Aldan. — Voyage dans la neige et dans la glace. — L'Ægnæ. — Un Tongouse qui pleure son chien. — Obstacles et fatigues. — Les guides. — Ascension du Diougdjour. — Stratagème pour prendre un oiseau. — La ville d'Oudskoï. — La pêche à l'embouchure du fleuve Ut. — Navigation pénible. — Boroukan. — Une halte dans la neige. — Les rennes. — Le mont Byraya. — Retour à Oudskoï et à Yakoutsk.

Viliouisk. — Sel tricolore. — Bois pétrifié. — Le Sountar. — Nouveau voyage. — Description du pays des Yakoutes. — Climat. — Population. — Caractères. — Aptitudes. — Les femmes yakoutes.

De Sydney à Adélaïde (Australie du Sud), notes extraites d'une correspondance particulière (1860).

Les Alpes australiennes. — Le bassin du Murray. — Ce qui reste des anciens maîtres du sol. — Navigation sur le Murray. — Frontières de l'Australie du Sud. — Le lac Alexandrina. — Le Kanguroo rouge. — La colonie de l'Australie du Sud. — Adélaïde. — Culture et mines.

Voyages et découvertes au centre de l'Afrique, journal du docteur Barth (1849-1855).

Henry Barth. — But de l'expédition de Richardson. — Départ. — Le Fezzan. — Mourzouk. — Le désert. — Le palais des démons. — Barth s'égare; torture et agonie. — Oasis. — Les Touaregs. — Dunes. — Afalesselez. — Bubales et moufflons. — Ouragan. — Frontières de l'Asben. — Extorsions. — Déluge à une latitude où il ne doit pas pleuvoir. — La Suisse du désert. — Sombre vallée de Taghist. — Riante vallée d'Auderas. — Agadez. — Sa décadence. — Entrevue de Barth et du sultan. — Pouvoir despotique. — Coup d'œil sur les mœurs. — Habitat de la girafe. — Le Soudan; le Damergou. — Architecture. — Katchéna; Barth est prisonnier. — Pénurie d'argent. — Kano. — Son aspect, son industrie, sa population. — De Kano à Kouka. — Mort de Richardson. — Arrivée à Kouka. — Difficultés croissantes. — L'énergie du voyageur en triomphe. — Ses visiteurs. — Un vieux courtisan. — Le vizir et ses quatre cents femmes. — Description de la ville, son marché, ses habitants. — Le Dendal. — Excursion. — Angornou. — Le lac Tchad.

Départ. — Aspect désolé du pays. — Les Ghouas. — Mabani. — Le mont Délabéda. — Forgeron en plein vent. — Dévastation. — Orage. — Baobab. — Le Mendif. — Les Marghis. — L'Adamaoua. — Mboutoudi. — Proposition de mariage. — Installation de vive force chez le fils du gouverneur de Soulleri. — Le Bénoué. — Yola. — Mauvais accueil. — Renvoi subit. — Les Ouélad-Sliman. — Situation politique du Bornou. — La ville de Yo. — Ngégimi ou Ingégimi. — Chute dans un bourbier. — Territoire ennemi. — Razzia. — Nouvelle expédition. — Troisième départ de Kouka. — Le chef de la police. — Aspect de l'armée. — Dikoua. — Marche de l'armée. — Le Mosgou. — Adishen et son escorte. — Beauté du pays. — Chasse à l'homme. — Erreur des Européens sur le centre de l'Afrique. — Incendies. — Baga. — Partage du butin. — Entrée dans le Baghirmi. — Refus de passage. — Traversée du Chari. — À travers champs. — Défense d'aller plus loin. — Hospitalité de Bou-Bakr-Sadik. — Barth est arrêté. — On lui met les fers aux pieds. — Délivré par Sadik. — Maséna. — Un savant. — Les femmes de Baghirmi. — Combat avec des fourmis. — Cortége du sultan. — Dépêches de Londres.

De Katchéna au Niger. — Le district de Mouniyo. — Lacs remarquables. — Aspect curieux de Zinder. — Route périlleuse. — Activité des fourmis. — Le Ghaladina de Sokoto. — Marche forcée de trente heures. — L'émir Aliyou. — Vourno. — Situation du pays. — Cortége nuptial. — Sokoto. — Caprice d'une boîte à musique. — Gando. — Khalilou. — Un chevalier d'industrie. — Exactions. — Pluie. — Désolation et fécondité. — Zogirma. — La vallée de Foga. — Le Niger. — La ville de Say. — Région mystérieuse. — Orage. — Passage de la Sirba. — Fin du rhamadan à Sebba. — Bijoux en cuivre. — De l'eau partout. — Barth déguisé en schérif. — Horreur des chiens. — Montagnes du Hombori. — Protection des Touaregs. — Bambara. — Prières pour la pluie. — Sur l'eau. — Kabara. — Visites importunes. — Dangereux passage. — Tinboctoue, Tomboctou ou Tembouctou. — El Bakay. — Menaces. — Le camp du cheik. — Irritation croissante. — Sus au chrétien! — Les Foullanes veulent assiéger la ville. — Départ. — Un preux chez les Touaregs. — Zone rocheuse. — Lenteurs désespérantes. — Gogo. — Gando. — Kano. — Retour.

Voyages et aventures du baron de Wogan en Californie (1850-1852.—Inédit).

Arrivée à San-Francisco. — Description de cette ville. — Départ pour les placers. — Le claim. — Première déception. — La solitude. — Mineur et chasseur. — Départ pour l'intérieur. — L'ours gris. — Reconnaissance des sauvages. — Captivité. — Jugement. — Le poteau de la guerre. — L'Anglais chef de tribu. — Délivrance.

Voyage dans le royaume d'Ava (empire des Birmans), par le capitaine Henri Yule, du corps du génie bengalais (1855).

Départ de Rangoun. — Frontières anglaises et birmanes. — Aspect du fleuve et de ses bords. — La ville de Magwé. — Musique, concert et drames birmans. — Sources de naphte; leur exploitation. — Un monastère et ses habitants. — La ville de Pagán. — Myeen-Kyan. — Amarapoura. — Paysage. — Arrivée à Amarapoura.

Amarapoura; ses palais, ses temples. — L'éléphant blanc. — Population de la ville. — Recensement suspect. — Audience du roi. — Présents offerts et reçus. — Le prince héritier présomptif et la princesse royale. — Incident diplomatique. — Religion bouddhique. — Visites aux grands fonctionnaires. — Les dames birmanes.

Comment on dompte les éléphants en Birmanie. — Excursions autour d'Amarapoura. — Géologie de la vallée de l'Irawady. — Les poissons familiers. — Le serpent hamadryade. — Les Shans et autres peuples indigènes du royaume d'Ava. — Les femmes chez les Birmans et chez les Karens. — Fêtes birmanes. — Audience de congé. — Refus de signer un traité. — Lettre royale. — Départ d'Amarapoura et retour à Rangoun. — Coup d'œil rétrospectif sur la Birmanie.

Voyage aux grands lacs de l'Afrique orientale, par le capitaine Burton (1857-1859).

But de l'expédition. — Le capitaine Burton. — Zanzibar. — Aspect de la côte. — Un village. — Les Béloutchis. — Ouamrima. — Fertilité du sol. — Dégoût inspiré par le pantalon. — Vallée de la mort. — Supplice de M. Maizan. — Hallucination de l'assassin. — Horreur du paysage. — Humidité. — Zoungoméro. — Effets de la traite. — Personnel de la caravane. — Métis arabes, Hindous, jeunes gens mis en gage par leurs familles. — Ânes de selle et de bât. — Chaîne de l'Ousagara. — Transformation du climat. — Nouvelles plaines insalubres. — Contraste. — Ruine d'un village. — Fourmis noires. — Troisième rampe de l'Ousagara. — La Passe terrible. — L'Ougogo. — L'Ougogi. — Épines. — Le Zihoua. — Caravanes. — Curiosité des indigènes. — Faune. — Un despote. — La plaine embrasée. — Coup d'œil sur la vallée d'Ougogo. — Aridité. — Kraals. — Absence de combustible. — Géologie. — Climat. — Printemps. — Indigènes. — District de Toula. — Le chef Maoula. — Forêt dangereuse.

Arrivée à Kazeh. — Accueil hospitalier. — Snay ben Amir. — Établissements des Arabes. — Leur manière de vivre. — Le Tembé. — Chemins de l'Afrique orientale. — Caravanes. — Porteurs. — Une journée de marche. — Costume du guide. — Le Mganga. — Coiffures. — Halte. — Danse. — Séjour à Kazeh. — Avidité des Béloutchis. — Saison pluvieuse. — Yombo. — Coucher du soleil. — Jolies fumeuses. — Le Mséné. — Orgies. — Kajjanjéri. — Maladie. — Passage du Malagarazi. — Tradition. — Beauté de la Terre de la Lune. — Soirée de printemps. — Orage. — Faune. — Cynocéphales, chiens sauvages, oiseaux d'eau. — Ouakimbou. — Ouanyamouézi. — Toilette. — Naissances. — Éducation. — Funérailles. — Mobilier. — Lieu public. — Gouvernement. — Ordalie. — Région insalubre et féconde. — Aspect du Tanganyika. — Ravissements. — Kaouélé.

Tatouage. — Cosmétiques. — Manière originale de priser. — Caractère des Ouajiji; leur cérémonial. — Autres riverains du lac. — Ouatata, vie nomade, conquêtes, manière de se battre, hospitalité. — Installation à Kaouélé. — Visite de Kannéna. — Tribulations. — Maladies. — Sur le lac. — Bourgades de pêcheurs. — Ouafanya. — Le chef Kanoni. — Côte inhospitalière. — L'île d'Oubouari. — Anthropophages. — Accueil flatteur des Ouavira. — Pas d'issue au Tanganyika. — Tempête. — Retour.

Fragment d'un voyage au Saubat (affluent du Nil Blanc), par M. Andrea Debono (1855).

Voyage à l'île de Cuba, par M. Richard Dana (1859).

Départ de New-York. — Une nuit en mer. — Première vue de Cuba. — Le Morro. — Aspect de la Havane. — Les rues. — La volante. — La place d'Armes. — La promenade d'Isabelle II. — L'hôtel Le Grand. — Bains dans les rochers. — Coolies chinois. — Quartier pauvre à la Havane. — La promenade de Tacon. — Les surnoms à la Havane. — Matanzas. — La Plaza. — Limossar. — L'intérieur de l'île. — La végétation. — Les champs de canne à sucre. — Une plantation. — Le café. — La vie dans une plantation de sucre. — Le Cumbre. — Le passage. — Retour à la Havane. — La population de Cuba. — Les noirs libres. — Les mystères de l'esclavage. — Les productions naturelles. — Le climat.

Excursions dans le Dauphiné, par M. Adolphe Joanne (1850-1860).

Le pic de Belledon. — Le Dauphiné. — Les Goulets.

Les gorges d'Omblèze. — Die. — La vallée de Roumeyer. — La forêt de Saou. — Le col de la Cochette.

Excursions dans le Dauphiné, par M. Élisée Reclus (1850-1860).

La Grave. — L'Aiguille du midi. — Le clapier de Saint-Christophe. — Le pont du Diable. — La Bérarde. — Le col de la Tempe. — La Vallouise. — Le Pertuis-Rostan. — Le village des Claux. — Le mont Pelvoux. — La Balme-Chapelu. — Mœurs des habitants.

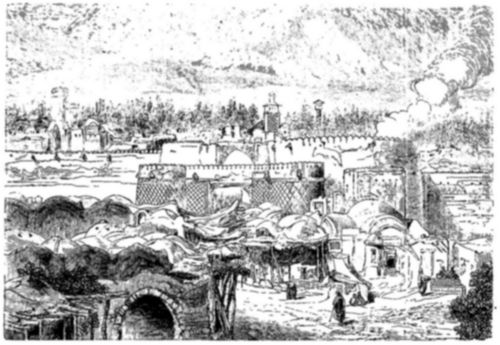

Pigeonnier près d'Ispahan.—Dessin de M. Jules Laurens.

PAR M. LE CTE DE GOBINEAU[1].

1855-1858

DESSINS INÉDITS DE M. JULES LAURENS[2].

Arrivée à Ispahan. — Le gouverneur. — Aspect de la ville. — Le Tchéar-Bâgh. — Le collége de la Mère du roi. — La mosquée du roi Les quarante colonnes. — Présentations. — Le pont du Zend-è-Roud.

..... À une heure de la ville, nous vîmes de loin apparaître le gouverneur, Tchéragh-Aly-Khan, sur un cheval turcoman blanc, superbement harnaché. Lui-même était vêtu d'un djubbèh ou robe couverte de cachemire, et à sa ceinture brillait un poignard enrichi de pierreries. Il s'arrêta d'abord pour faire ses compliments aux dames[3], ce qui nous parut extrêmement civilisé, et s'informa de leur santé avec beaucoup de (p. 018) grâce, puis, continuant sa route, arriva jusqu'à nous. Il y avait devant nous un état-major nombreux d'employés militaires et civils, beaucoup d'artilleurs, beaucoup de ghoulams (cavaliers d'escorte), bref, toute une cavalerie qui s'étendait à perte de vue sur deux ou trois lignes, et formait véritablement un spectacle d'une variété et d'une richesse merveilleuses.

Tchéragh-Aly-Khan est un fort bel homme, d'une figure intelligente et distinguée, et de la plus noble politesse. Après avoir rendu ses devoirs au ministre, il commença la conversation avec aisance et facilité, ce qui ne l'empêchait pas, tout le long du chemin, de voir ce qui se passait, et de donner de temps en temps des ordres qui s'exécutaient immédiatement sans cris et sans trouble. Par son origine, il appartient à une tribu nomade des environs de Kermanschah, et comme cette tribu est ancienne, il est bien né. Mais la fortune ne l'avait pas traité d'abord aussi bien que la naissance, de sorte qu'il se trouva lancé dans la vie avec beaucoup d'intelligence, d'esprit, d'ambition, et pas un sou. Il prit le parti que prennent tous ses compatriotes dans d'aussi graves conjonctures, il quitta son pays pour voyager, et devint domestique. Sa bonne étoile le fit entrer en cette qualité au service de Mirza-Taghy-Khan, alors membre persan de la commission de délimitation des frontières turco-persanes. Il remplit auprès de ce personnage les fonctions de sa charge, qui consistaient principalement à tenir le kalian (pipe d'eau); mais il trouva moyen de se faire connaître comme valant mieux que son emploi, et rendit des services qui appelèrent sur lui l'attention de son maître. Quand celui-ci devint premier ministre à l'avènement du roi actuel, Tchéragh-Aly-Khan fut élevé à une charge publique, et s'en acquitta avec beaucoup de distinction. Après la chute de son protecteur, il resta au service du roi, et nous le trouvions gouverneur d'Ispahan, c'est-à-dire à la tête d'une des plus grandes provinces de l'empire.

Tout en marchant de la sorte en grande ordonnance, nous sortîmes de la montagne et nous aperçûmes la ville au fond d'un amphithéâtre ouvert du côté du nord et de l'est, mais entouré de hautes montagnes vers l'ouest et le sud: ce premier coup d'œil est très-beau. Ispahan se présente environné de jardins et tout rempli de bouquets d'arbres que dominent les dômes d'un assez grand nombre de monuments. Mais au lieu de regarder en l'air, nous eûmes bientôt assez à faire de regarder à nos pieds. La foule devenait énorme; toute la population était sortie à notre rencontre; elle avait infiniment meilleure mine, et paraissait beaucoup moins frondeuse et moins triste qu'à Schyraz. Nous marchions dans des chemins abominables, ou plutôt dans un réseau de sentiers, les uns bas, les autres élevés, tous défoncés. Un lièvre partit dans nos jambes, à la grande satisfaction des gens du peuple et des ghoulams, dont plusieurs, malgré la gravité de la circonstance, ne résistèrent pas à la tentation, et coururent après.

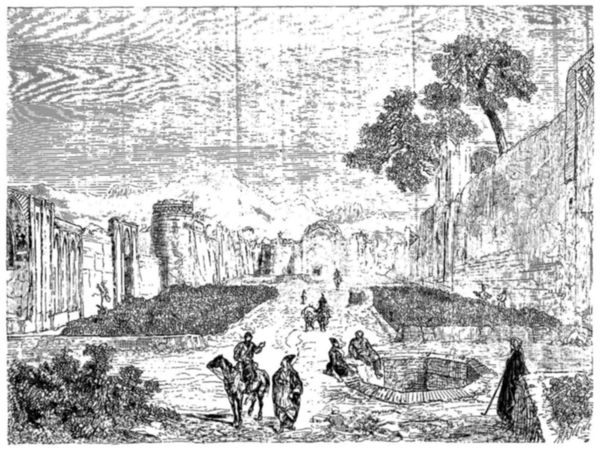

Puis, nous franchîmes la porte, et là nous nous trouvâmes dans les champs cultivés, car cette porte s'ouvre sur un quartier qui n'existe plus que par ses ruines, au milieu desquelles poussent maintenant des légumes et des fruits. Nous arrivâmes au Zend-è-Roud, fleuve fameux où il y a, je crois, un peu plus d'eau l'été que dans le Manzanarès, mais guère davantage. Seulement il a la gloire de déborder en hiver et de se permettre quelquefois d'assez grands dégâts. Nous le passâmes sur un pont d'une architecture curieuse, et pas en trop mauvais état (voy. p. 21), puis nous entrâmes dans une longue avenue de platanes, avenue célèbre qui conduit au Tchéhar-Bâgh, et c'est dans cette réunion de palais que nous mîmes pied à terre. Nous étions logés dans un des plus beaux et des plus commodes, l'Imarêt-è-Sadr.

Ispahan est sans doute assez délabré. De six à sept cent mille habitants qu'il avait au dix-septième siècle, il n'en compte maintenant, dit-on, que cinquante à soixante mille; partant, les ruines y abondent, et des quartiers tout entiers ne montrent que des maisons et des bazars écroulés, où à peine quelques chiens errants se promènent. Tout a frappé cette ville depuis l'époque qui a mis fin à sa splendeur. Être prise d'assaut par une armée afghane est assurément une calamité au premier chef, et traverser toutes les phases de l'anarchie et de la guerre civile est peu propre à rien réparer. Malgré de telles destinées, Ispahan est encore une merveille. Cette réunion de palais, qu'on nomme le Tchéhar-Bâgh, et où nous étions logés, est probablement un lieu unique dans le monde; il n'est que la Chine dont les résidences impériales, avec leurs vastes jardins et leurs constructions multipliées, doivent peut-être beaucoup y ressembler. Je ne fais pas cette comparaison au hasard. Le style des plus anciens monuments d'Ispahan, l'ornementation, les peintures, portent le cachet évident du goût chinois, et rappellent les relations étroites que la conquête mongole et ensuite le commerce avaient créées entre les deux empires. Les longues avenues de platanes que décrit Chardin ont beaucoup souffert certainement, mais ce qui en reste porte témoignage de la beauté parfaite de ce qui a disparu. Le Tchéhar-Bâgh en contient encore de belles rangées qui sont comme un boulevard magnifique bordé de monuments dignes des arbres, et interrompues de distance en distance par de grands bassins d'eau formant autant de ronds-points. Le milieu des avenues est dallé, et, suivant l'usage des jardins persans, s'élève d'un pied environ au-dessus du sol, couvert de grandes herbes et de rares fleurs. Où l'on aperçoit bien que cette magnificence n'est plus que l'ombre du passé, c'est d'abord dans la solitude profonde de ces avenues que la population actuelle a désertées, et que d'ailleurs elle ne suffirait pas à remplir. Puis les eaux sont stagnantes dans les bassins où jadis elles couraient vives et fraîches; enfin, au lieu des jardins qui longeaient des deux côtés la chaussée principale et la séparaient des deux petites chaussées établies le long des bâtiments, on ne voit presque plus que des herbes, comme je l'ai dit, poussant désordonnées, et laissant encore apparaître ça et là quelques têtes de vieux (p. 019) arbustes à demi morts. Enfin les dalles de la chaussée sont en grande partie brisées ou ont disparu. Malgré cette désolation, il y a bien de la grandeur et de l'élégance dans ces restes du Tchéhar-Bâgh.

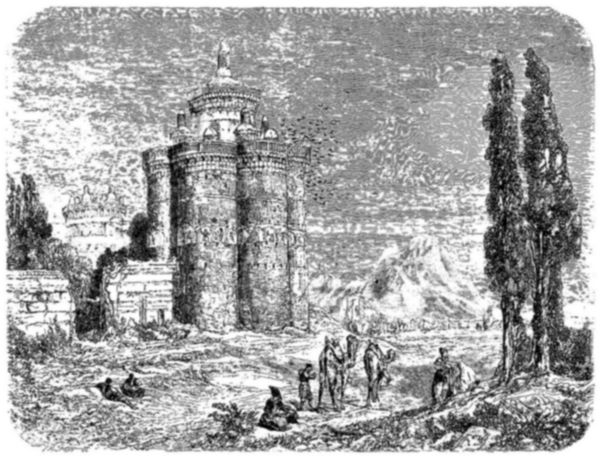

CARTE de la PERSE

pour servir à l'intelligence du

voyage fait de 1855 à 1858

par le Cte. DE GOBINEAU.—Dressée par A.

Vuillemin.

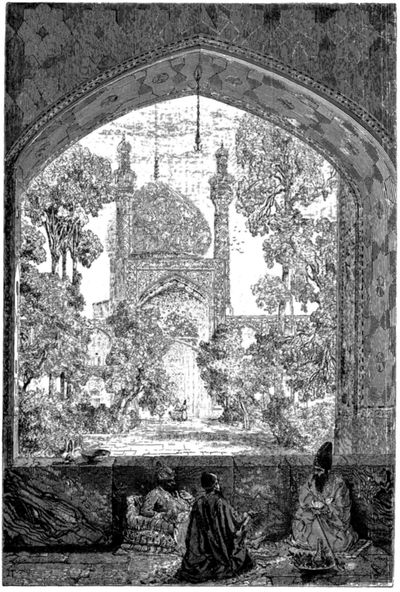

Plusieurs des édifices qui longent ce boulevard sont cependant en bon état. Ils ont échappé à la destruction et on les voit aussi jeunes que jamais. Il en est ainsi du collége appelé collége de la Mère du roi et fondé par une princesse Séfévy. Ce monument merveilleux a même conservé, et c'est presque un miracle, sa porte couverte de lames d'argent ciselées. Autant que je me le rappelle, celui qui a accompli ce beau travail a écrit son nom dans un coin, et il était de Tébryz. On ne peut rien admirer de plus élégant que cette orfévrerie grandiose. Les dessins se composent d'enroulements de feuillages et d'inscriptions arrangées à la façon arabe, c'est-à-dire de manière à fournir le principal motif d'ornementation. Je regrette de ne pas me souvenir du nom de l'auteur de cette œuvre pleine de goût et de talent. Il faut dire aussi que l'artiste travaillait pour une personne qui voulait témoigner grandement de son respect pour la science.

La princesse qui fit faire cette porte et le collége où nous allons entrer, se proposa de créer pour l'étude et la méditation un lieu d'asile où rien ne pût les troubler. Elle voulut que les yeux satisfaits laissassent à l'âme une pleine liberté et tinssent l'intelligence en joie. Par la splendeur de la porte qui devait conduire dans le sanctuaire, elle indiquait dès l'abord quel lieu charmant son collége devait être.

En effet l'entrée n'annonce rien de trop; quand on l'a franchie, on se trouve dans un petit préau dallé, où se tiennent des marchands de fruits et des kalians, toujours (p. 020) à la disposition des maîtres et des étudiants. De grands arbres projettent leur ombre sur l'arcade de la porte et sur les amoncellements de pêches, d'abricots, de melons, de pastèques et les monceaux de glace qui remplissent ce vestibule ouvert. De là on pénètre dans un grand jardin carré, formé de quatre massifs où dominent d'immenses platanes entourés de rosiers et de jasmins non moins énormes dans leur espèce. À l'extrémité des allées se présentent trois portes colossales qui donnent accès dans de vastes salles couvertes d'un dôme. Elles sont flanquées chacune de deux petits minarets terminés aussi en dôme, et le tout est revêtu d'émail bleu, brodé d'inscriptions koufiques et d'arabesques noires, blanches et jaunes. Pour se faire quelque idée de ses portes, il faut savoir que leur hauteur égale celle de nos plus hauts portails. Les quatre angles qui les réunissent sont formés de quatre corps de logis également revêtus d'émaux, mais beaucoup plus bas que les portes, et percés, comme des ruches d'une infinité de cellules. C'était là que, sans rétribution aucune, on logeait les étudiants accourus de toutes les parties du monde musulman pour entendre les savants professeurs; et une fois par semaine, la fondatrice venait, accompagnée de ses femmes, prendre le linge des habitants du collége et en apporter d'autre. Elle avait soin aussi de se faire rendre compte de tous les besoins de ses hôtes, voulant expressément qu'aucun souci, aucun ennui ne pût les distraire du but qu'ils avaient assigné à leur vie; et elle s'était donné pour tâche de leur en faciliter la poursuite autant qu'il était en elle. On ne peut s'imaginer, sans l'avoir vu, quel bijou est ce collége de la Mère du roi (voy. p. 24). C'est un vase d'émail, c'est un joyau au milieu des fleurs. Je comprends à merveille qu'on puisse s'y livrer avec passion à la vie contemplative; mais c'est bien le plus mauvais endroit du monde pour se convaincre que les biens terrestres ne sont rien; on dirait qu'il a été bâti pour prouver le contraire. Dans tous les cas, c'étaient et ce sont encore d'heureux savants que ceux dont l'existence s'écoule dans cet aimable séjour. Comme je l'ai dit en commençant, ce collége est en son entier, il n'y manque pas une brique; et quand on songe que tous les monuments d'Ispahan ont été un jour dans cet état parfait, on est comme ébloui d'une telle idée.

Il ne faut cependant pas s'imaginer qu'il y ait jamais eu un moment où cette grande capitale ne renfermât pas de ruines. Ce n'est pas une chose possible en Asie. Dans les contes qui nous parlent de Bagdad au temps des khalifes abbassides, à l'époque d'Haroun Arraschyd lui-même, il est question de quartiers ruinés, compris dans les limites d'une cité qui n'avait pas alors d'égale dans le monde musulman ni chrétien, à l'exception de Constantinople et d'Alexandrie. Shah-Abbas le Grand lui-même, si jaloux de la beauté de sa grande ville et qui l'embellit de tant de merveilles, s'il fut un infatigable constructeur de palais, de caravansérails, de mosquées et de colléges, se soucia peu de relever les édifices de ses prédécesseurs. Seulement il est clair que, de son temps, les monuments debout dépassaient en nombre ceux qui se dégradaient, et que les maisons en construction ou nouvellement construites l'emportaient sur celles qu'on laissait s'écrouler.

Il ne faut pas non plus se plaindre trop amèrement des ruines, quand toutefois elles sont contenues dans de certaines limites. Leur présence fait partie nécessaire de la physionomie d'une cité persane, et je n'ai pas, au point de vue du goût, un culte si passionné pour la régularité, la symétrie et la belle ordonnance, pour les alignements corrects, les trottoirs bien raccordés et les coins de rue irréprochables, que je sois en droit de pousser des soupirs bien profonds à la vue de quelques bâtiments écroulés.

La mosquée du roi est grande et noble. Son dôme d'émail bleu travaillé d'arabesques jaunes à grands ramages est d'une rare magnificence. Cependant le voisinage de la place ou meydan lui fait du tort. Ce grand quadrilatère est si étendu, que tous les monuments qui le bordent, et la mosquée du roi comme les autres, semblent petits. C'est là que se donnaient, sous les Séfévys, et que se donnent encore aujourd'hui, mais avec beaucoup moins de splendeur, les fêtes publiques. Les rois, comme Shah-Abbas, assistaient aux solennités du haut d'une porte immense, appelée Aly-Kapy. C'est un belvédère de dimensions colossales, où pouvaient tenir toute la cour, les grands officiers, les grands moullahs, les envoyés étrangers, les chefs des tribus nomades.

De cette vaste tribune on découvre non-seulement la cité, mais toute la campagne aux environs. C'est d'un aspect grandiose. Rien ne m'étonna autant, parmi les tableaux et les objets variés qui s'étendaient de toutes parts, que de voir, autour du dôme de la mosquée royale, certains grands échafaudages qui y avaient été attachés. L'explication qu'on m'en fit acheva de me confondre. Le roi a ordonné, il y a plusieurs années, de réparer cette mosquée et de lui rendre sa magnificence première. C'était la seule fois où l'on eût parlé de restaurer des monuments, et c'est une pensée qui fait d'autant plus d'honneur au roi, qu'elle est tout à fait nouvelle dans son pays. Mais malheureusement l'exécution rentrait un peu trop dans les habitudes nationales. Les mandataires royaux avaient bien fait élever des échafaudages, mais on ne travaillait pas; seulement on touchait régulièrement les sommes allouées. Probablement on les touche encore et on les touchera longtemps après que la mosquée n'existera plus.

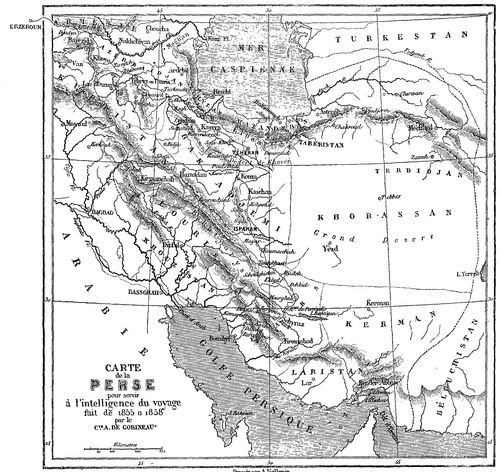

Pont d'Allah-Yerdi-Khan sur le Zend-è-Roud,

à

Ispahan.—Dessin de M. Jules Laurens.

Les palais d'Ispahan ont été décrits trop de fois pour que j'y revienne. Je remarquerais seulement que le Tchéhèl-Soutoun, ou les Quarante-Colonnes, un des plus anciens et des plus splendides, est doublement intéressant comme offrant les exemples les plus frappants de l'appropriation du goût chinois à l'ornementation persane, et contenant les peintures les plus remarquables qu'on puisse voir en Perse (voy. p. 25). Sur le premier point, il y a beaucoup d'intérêt pour l'histoire de l'art à observer comment les artistes des Séfévys s'y sont pris pour associer des motifs d'architecture et un certain style d'arabesques empruntés au palais de Nanking, avec ce que la haute antiquité leur avait traditionnellement livré de sujets assyriens et perses. L'effet est extrêmement riche (p. 022) et heureux, et c'est là qu'on peut s'assurer plus pleinement qu'ailleurs de cette grande vérité, qu'en fait d'art, les Persans d'aucun temps n'ont jamais rien inventé, mais qu'ils ont su tout prendre, tout garder, ne rien oublier, et fondre leurs acquisitions dans un ensemble si heureusement lié, qu'il a l'air de leur appartenir, et qu'on en jurerait, si l'analyse ne venait démontrer le contraire. Ce que les Persans ont possédé au plus haut degré, c'est l'esprit de compréhension, la puissance de comparaison, et une sorte de critique qui leur a permis de combiner avec bonheur des éléments parfaitement étrangers les uns aux autres. Je suis persuadé que c'est en étudiant les procédés de l'art persan que l'on arrivera à comprendre beaucoup de choses encore aujourd'hui parfaitement inconnues en ces matières. En se plaçant sur ce terrain, on pourrait pénétrer bien des mystères de l'origine de l'art byzantin et de l'art sarrasin. La Perse est comme un foyer où les idées et les inventions des pays et des pensées les plus lointains sont venues se confondre. À lui seul, le Tchéhèl-Soutoun me paraît fournir bien des révélations.

Pour ce qui est de la peinture, les grandes fresques murales qu'on y remarque, et qui représentent surtout des batailles, sont d'une beauté incontestable comme couleur. Pour le dessin de l'agencement des figures, c'est à peu près complètement le style de nos plus anciennes tapisseries, ou, pour mieux dire, nos plus anciennes tapisseries se sont faites d'après ce style-là. J'en verrais volontiers la source dans les œuvres de la basse époque sassanide. Ce temps a encore un droit de paternité sur ce travail maigre et sec, mais de paternité malheureusement éloignée, et jamais, depuis le troisième siècle de notre ère, on n'a revu dans l'Asie centrale les œuvres grandioses et magnifiques qui ont illustré le règne des premiers descendants d'Ardeschyr. Telles qu'elles sont, cependant, les peintures du Tchéhèl-Soutoun ne sont pas méprisables, et on en tiendra grand compte lorsqu'on aura compris à quel point l'histoire de l'art asiatique, et je dis l'histoire moderne tout autant que l'histoire antique, est indispensable et de première nécessité pour l'histoire de l'art européen.

Toujours au point de vue critique, je signalerai encore à Ispahan un petit palais qui emprunte à la date de sa construction un intérêt particulier. Ce palais est moderne. Il existe dans le Tchéhar-Bâgh depuis une quinzaine d'années environ, et c'est un vrai bijou. Il contient une salle carrée, éclairée par en haut, formée d'une galerie circulaire soutenue par des colonnes plaquées de miroirs ajustés en losanges, ayant au centre un bassin d'albâtre oriental garni d'une quantité de jets d'eau à filets très-minces, et le tout orné des peintures, des sculptures en bois, des émaux ordinaires. Dans le plan, cet édifice est irréprochable. Il reproduit les meilleurs modèles du seizième et du dix-septième siècle, qui sont restés les prototypes de l'art national. Seulement, dans l'exécution des détails, on sent partout que les constructeurs du palais n'ont eu à leur disposition que des ouvriers adroits, et point d'artistes véritables. La faute en est à la pauvreté actuelle du pays, qui ne permet pas souvent d'entreprendre rien de semblable. Il en résulte que peu de gens habiles peuvent se former, faute d'occasions. Mais le seul fait que de nos jours on a pu imaginer et créer cette jolie résidence, prouve suffisamment que le goût n'est pas mort, et que si la situation présente se soutient et que les fortunes puissent suivre le mouvement ascendant qu'on remarque en toutes choses, dans une cinquantaine d'années les bons artistes auront reparu, si toutefois la rage de l'imitation européenne et d'avoir des appartements soi-disant à notre mode ne vient pas tout gâter, ce dont il ne faudrait pas jurer.

Nous ne fûmes pas tellement absorbés par l'admiration du Tchéhar-Bâgh que nous ne prissions aussi le temps d'aller à Djoulfâ. Nous avions des raisons de premier ordre pour visiter ce faubourg où Schah-Abbas le Grand avait établi les Arméniens attirés par lui en Perse et auxquels il accorda de grands priviléges. Nous devions rendre nos devoirs à Mgr Tylkyan et également au délégué du patriarche schismatique.

Nous passâmes donc le pont du Zend-è-Roud, avec lequel nous avions déjà fait connaissance à notre arrivée, et nous nous rendîmes dans l'ancien couvent des jésuites français. Le gouvernement des Séfévys avait été très-généreux à l'égard de ces missionnaires. Il leur avait accordé des maisons et des jardins où les bons pères pratiquaient, avec leur intelligence ordinaire, d'excellentes méthodes de culture. Quand les malheurs qui ont accablé la Perse pendant le siècle dernier se furent déchaînés sur Ispahan, la mission en souffrit naturellement. Son influence fut perdue. Le désordre du temps rendait sa situation difficile; elle cessa de se recruter. D'autre part, la population chrétienne qui l'entourait et qui était uniquement composée d'Arméniens, fut dispersée. Tout périt. L'établissement fondé avec tant de peine disparut. Mais l'équité veut aussi qu'on remarque bien que les musulmans ne souffraient pas moins que les chrétiens au milieu de cette épouvantable anarchie, et, si Djoulfâ était frappé, Ispahan n'était pas en meilleur état. Enfin, la dynastie actuelle rétablit la paix, et, avec la paix, les envoyés de la propagande revinrent. Ils retrouvèrent les biens des jésuites. On les leur laissa prendre sans difficulté. Un petit troupeau assez faible se reforma autour d'eux, et aujourd'hui ils végètent, fort pauvres, mais tout à fait libres. Ce sont, comme je l'ai dit, des Arméniens catholiques ne sachant aucune langue européenne. Ils ignorent même le persan, et communiquent avec les autorités locales au moyen du turc. J'ai vu, entre leurs mains, l'ancienne bibliothèque des pères jésuites, qui m'a semblé intéressante, et j'ai regretté que le temps m'ait manqué pour la visiter en détail. Je dois avouer, à ma honte, que mes vénérables conducteurs ne paraissaient pas fort tranquilles sur mes intentions, et désiraient visiblement que j'abrégeasse mon séjour dans ce sanctuaire mystérieux. Ils ne savaient pas ce que contenaient ces volumes rangés sur deux tablettes depuis tant d'années sans que personne les eût jamais ouverts, mais ils se considéraient comme responsables du dépôt et n'aimaient pas à le laisser voir.

(p. 023) Un dîner à Ispahan. — La danse et la comédie.

Tchéragh-Aly-Khan et notre Mehmandar[4] nous annoncèrent qu'ils voulaient nous donner un dîner; mais, pour nous éviter la gêne des habitudes persanes, trop nouvelles pour nous, ils avaient l'intention de se régler sur notre mode. La chose convenue ainsi, on dressa le couvert au milieu du talar de notre palais. Bien qu'il dût y avoir une vingtaine de convives, la longue table se perdait dans l'immense espace. Comme d'ordinaire, le devant du théâtre était ouvert, soutenu par deux hautes colonnes peintes de couleurs vives; le grand voile d'usage, blanc, à dessins noirs, s'étendait en abat-jour sur la partie du jardin la plus rapprochée; nous avions vue sur un grand bassin d'eau courante et sur des massifs de platanes; de nombreux serviteurs bigarrés, vêtus, armés chacun suivant son caprice, et quelques-uns portant un arsenal complet, se tenaient par groupes au bas de la terrasse, ou circulaient dans le talar avec les plats, les kalians, ou bien servant.

La table avait été arrangée, avec l'aide de nos domestiques européens, un peu à la mode d'Europe, beaucoup à la façon persane: la ligne du milieu était occupée par une forêt de vases, de coupes, de bols de cristal bleu, blanc, jaune, rouge, remplis de fleurs; il y avait des fleurs partout; il y en avait à profusion. Pour nous, cet amoncellement de couleurs variées et désordonnées était un peu nouveau, mais non sans élégance; pour nos hôtes, la nouveauté consistait dans les cuillers et les fourchettes qui les attendaient et dont ils allaient faire l'épreuve. Ce dîner fut très-amusant: j'avais à côté de moi deux Persans, un frère d'Aly-Khan et un Ispahany; ils s'escrimaient de leur mieux à saisir quelque chose dans leur assiette avec les instruments inconnus dont on les avait gratifiés, et se complimentaient mutuellement lorsqu'ils avaient réussi à porter un morceau à leur bouche sans se piquer, ou même en se piquant. Ainsi que le prescrivaient les lois de la politesse, ils s'exclamaient à qui mieux mieux sur les avantages de notre méthode, sur ses mérites infinis, et sur la facilité avec laquelle ils la pratiquaient. Certains mets leur paraissaient surtout excellents, et parmi ceux-ci ils remarquèrent la moutarde: l'un d'eux en remplit son assiette et déclara qu'il n'avait jamais rien mangé de si bon. Comme, en somme, leur dîner se passait en une sorte de gymnastique qui ne devait pas les nourrir beaucoup, je les engageai tout bas à ne pas pousser la politesse plus loin et à se servir à leur guise, pour ne pas sortir de table affamés; ils firent beaucoup de façons, mais enfin ils adoptèrent un moyen terme: tenant de la main gauche leur fourchette en l'air, ils saisirent les morceaux avec la main droite, et remarquèrent que de même que la France et la Perse ne pouvaient que gagner à leur mutuelle amitié et à leur union, de même, en combinant les deux manières de procéder, on arrivait à la perfection. Ce qui est certain, c'est qu'ils dînèrent.

Au milieu du repas, on entendit un bruit argentin comme celui de petites sonnettes, et l'on vit entrer quatre jeunes garçons, habillés en femmes, avec des robes roses et bleues semées d'oripeaux; c'étaient des danseurs: ils portaient les cheveux longs, tombant sur les épaules et couverts de ces petites calottes dorées, appelées araktjyns, qu'on peut voir sur toutes les peintures persanes à sujets féminins. Ces danseurs n'étaient pas très-habiles, sans doute; mais je n'avais pas de point de comparaison, et ce spectacle me parut très-intéressant. On peut dire des Asiatiques, en général, qu'ils sont gracieux dans leurs mouvements. Pour les Persans surtout, c'est vrai, et particulièrement chez les enfants. Une des danses qu'on exécuta s'appelle la hératy, et s'accompagne d'un air portant le même nom et qui a beaucoup d'agrément; les musiciens, suivant l'usage, s'étaient assis par terre, dans un coin; l'un jouait d'une espèce de mandoline appelée târ, l'autre du dombeck, ou petit tambour à main, enfin un troisième du centour, instrument qui consiste en une série de cordes ajustées sur une table, et d'où l'on tire avec de petites baguettes des sons assez semblables à ceux de la harpe. Après la hératy, ce que nous vîmes de mieux, c'est une sorte de pantomime rhythmée, qu'on pourrait intituler la Journée d'une élégante. La jeune femme débute par se quereller avec son mari, puis elle a de l'humeur, puis elle boude, puis elle s'habille pour sortir, puis elle entre chez une de ses amies, à qui elle rend visite. On peut deviner que c'était un thème à déployer beaucoup de coquetterie d'allures et de gentillesse. Le jeune danseur chargé de ce rôle, ne s'en tira pas trop mal.

Après les danseurs vinrent les farces. Une troupe de comédiens joua des scènes populaires en patois d'Ispahan. On fut obligé de corriger et d'abréger beaucoup, car ces espèces de saynètes, qui représentent d'ordinaire les ruses des moullahs, les concussions des juges, les perfidies des femmes, les coquineries des marchands et les querelles de la canaille, sont composées avec une verve qui ne ménage rien et que rien n'arrête. Je doute que les tréteaux de Tabarin aient approché de cette liberté, et les plus virulents chapitres de Rabelais sont de l'eau de rose en comparaison. Cette fois, Tchéragh-Aly-Khan ne permit pas à la vivacité des acteurs de se donner carrière, et lorsqu'il les voyait s'échauffer et s'animer un peu, il intervenait; de sorte que tout resta dans les limites de la convenance. En somme, la soirée fut charmante, et nous fûmes très-satisfaits du dîner et du divertissement persans.

Collége de la Mère du roi, à Ispahan

(voy. p.

20).—Dessin de M. Jules Laurens.

Les habitants d'Ispahan.

Les habitants d'Ispahan, sans être tout à fait aussi mal famés que les Schyrazys, ne jouissent pas non plus d'une réputation très-brillante. On dit la lie du peuple de cette ville une des plus mauvaises de l'empire. Elle fournit à toutes les autres cités les plus rusés et les plus voleurs des courtiers. Pour exprimer leur opinion sur ce sujet, les Persans rapportent un hadys, une tradition (p. 025) sacrée dont l'authenticité n'est pas d'ailleurs à l'abri de toute critique. Son Altesse le Prophète, racontent-ils (Que le salut de Dieu soit en lui et qu'il soit exalté!), dit un jour: «O Seigneur du monde, faites que Bahreyn soit ruinée et qu'Ispahan prospère!» Il indiquait par là que Bahreyn étant une ville habitée par des gens bons et vertueux, il était à souhaiter qu'elle disparût pour que sa population se répandît dans le reste de l'univers et y portât l'exemple et la contagion de ses mérites. Mais Ispahan, au contraire, laissant beaucoup à désirer, quant aux qualités de ses habitants, il était bon que ceux-ci se confinassent chez eux, et, contents de leur prospérité, n'allassent pas troubler le monde.

Il y a à Ispahan beaucoup de gens instruits dans tous les genres, des marchands riches ou aisés, des propriétaires qui vivent en rentiers et ne recherchent pas les emplois publics, enfin tout un fonds d'existences calmes, tranquilles et honnêtes, qui est comme le reflet de l'ancienne splendeur de la capitale des Séfévys. À beaucoup d'égards, mais en plus grand, je crois que l'on pourrait comparer Ispahan à Versailles.

Je garde à cette cité déchue un très-tendre souvenir. Elle n'est pas belle comme le Caire, mais délicieuse comme un rêve, et si elle n'a pas le sérieux et la majesté grave d'une ville construite en pierres de taille, il faut convenir que ces immenses édifices peints, dorés, couverts d'émaux, ses murs bleus ou à grands ramages, qui reflètent les rayons du soleil, ses vastes bazars, ses jardins immenses, ses platanes, ses roses, en font le triomphe de l'élégant et le modèle du joli. Ispahan n'a pu être conçu et exécuté que par des rois et des architectes qui passaient leurs jours et leurs nuits à entendre raconter de merveilleux contes de fées.

Une peinture indienne dans le palais des

Quarante-Colonnes, à Ispahan

(voy. p. 20).—Dessin de M. Jules

Laurens.

Il n'est jamais agréable de laisser un lieu où l'on est bien, mais il est plus désagréable encore de passer de ce bon logis dans un autre plus mauvais. En quittant Ispahan, nous allions constater par nous-mêmes la distance qui sépare les monuments de sa grandeur des ruines de sa décadence.

D'Ispahan à Kaschan.

Le jour de notre départ nous ne fîmes que trois heures de marche, d'après le principe immuable qu'on ne doit jamais s'éloigner beaucoup au premier début d'un voyage.

La marche du lendemain fut aussi peu attrayante que celle de la veille. Jamais je n'ai vu désert si laid. Le ciel était couvert et le vent du sud-est, qui nous poursuivait, ne nous laissait ni la liberté de parler sans étouffer, ni la possibilité de nous entendre. Nous eûmes donc cinq heures de route fort désagréables. La nuit le fut plus encore. L'air était si singulièrement rafraîchi sur les hauteurs où nous nous trouvions, qu'enveloppés dans des couvertures de laine et des vêtements ouatés, nous étions transis de froid; pour comble d'agrément, le vent, ayant redoublé de furie, faisait un vacarme tel sous les tentes, que nous nous attendions à chaque instant à les voir emportées. Ce qui ne se réalisa pas pour nous arriva à nos Kavas arabes. Au petit jour, leur abri leur tomba sur la tête et on les tira avec peine de dessous l'amas de toile qui les étouffait. Pour s'habiller, il fallut poursuivre dans la plaine les vêtements dont le vent s'était emparé. Un des membres de la caravane fit le bonheur général par son obstination à rattraper à la course un faux-col que l'aquilon ne voulait pas lui rendre.

Décidément, il faisait moins que chaud, même de jour. Nous étions transportés soudainement dans un climat du Nord. Il n'y avait pas d'ailleurs trop à s'en plaindre. Les chevaux n'en marchaient que mieux. Après six heures, nous arrivâmes à Soôu et nous nous aperçûmes tout d'abord que notre veine d'infortune était épuisée pour quelque temps. C'est une charmante petite ville avec des constructions à plusieurs étages et un beau caravansérail. Le pays est très cultivé très-boisé.

(p. 026) Presque au sortir de Soôu, nous rencontrâmes la grande caravane d'Ispahan à Téhéran qui, changeant ses allures ordinaires, celles d'une sage lenteur, se mit à notre pas et ne nous quitta plus. Tout cela était irrégulier et avait besoin d'explications. Voici ce qui arrivait.

Le gouverneur d'Ispahan, Tchéragh-Aly-Khan, avait reçu l'annonce de son rappel. Il allait quitter sa ville, et ses bagages, confiés à la caravane, avaient été expédiés sur Téhéran. Mais, à peine parvenu à Gyat, cette caravane avait appris que deux cents cavaliers bakthyarys s'étaient réunis dans la montagne pour fêter les bonnes prises que le ciel leur adressait: d'une part, un envoyé européen avec des caisses de cadeaux destinés au roi.... et l'imagination, Dieu merci, pouvait se donner carrière sur la richesse de ce contenu! et de l'autre, les dépouilles du gouverneur d'Ispahan, sans compter les menus suffrages représentés par les biens des marchands de la caravane. Notre Mehmandar, heureusement, avait été également prévenu; et c'était là le motif de ses préparatifs militaires. À Soôu, on avait craint d'être attaqué la nuit, et l'on avait retenu le matériel des tentes afin de tout escorter ensemble; sur la route, même de jour, on redoutait une embuscade. Enfin nous arrivâmes à Kohroud sans avoir vu l'ennemi. Les Bakthyarys, informés de la bonne tenue de notre monde, reconnurent que l'affaire pourrait être plus chaude que fructueuse, et s'en retournèrent chez eux. Une fois à Kohroud, il n'y avait plus de risques à courir; on se trouvait hors du rayon de leurs courses.

Le pays que nous traversâmes avait été réellement créé par la nature pour les expéditions du genre de celle dont nous avions été menacés. Ce n'est que défilés, descentes, montées, passages rudes et étroits. Plusieurs fois, nous nous trouvâmes mêlés aux gens de la caravane, qui croyaient ne pouvoir se tenir trop près de nous. On y voyait des moullahs sur des ânes, des femmes voilées dans des paniers, des marchands, des gens de toute sorte sur leurs chevaux. Pendant ce temps, et malgré la gravité des circonstances, Aly-Khan chassait au faucon, ce qui était aussi une manière d'observer le terrain. Il prit quelques perdrix. Nous mîmes pied à terre et nous fîmes une partie du chemin en marchant, remarquant et cueillant au milieu des rochers et des pierres de la route toutes sortes d'herbes et de plantes aromatiques. Nous avions avec nous un enfant arabe d'une dizaine d'années, Azoub, joli et bien élevé, fils d'un négociant de Bagdad. Il donnait la main à ma fille, l'aidait dans les petites difficultés du chemin, en cherchant à causer avec elle. C'étaient des mots français coupant des phrases arabes, et des rires d'oiseaux connus des enfants de tous les pays. Ainsi nous arrivâmes à Kohroud.

Toute cette journée avait été très-fraîche. Les Persans, avec leur amour immodéré pour le froid, étaient enchantés et nous vantaient Kohroud. Sans nous insurger contre cette opinion, nous en tirions des pronostics douteux pour le repos de la nuit, et nous eûmes malheureusement assez raison, car toutes les précautions possibles furent impuissantes contre la rigueur de la température. Aussi le signal du départ ne nous trouva pas récalcitrants, et, tout transis, nous montâmes à cheval, enchantés de nous éloigner de cette zone glaciale.

Après trois heures de marche employées à tourner dans une espèce de labyrinthe descendant qui nous conduisait hors des montagnes, nous débouchâmes à l'entrée d'une plaine sans limites, vaste désert couvert de cailloux, où nous fûmes pris à partie par un soleil des tropiques. L'air était pour ainsi dire enflammé. On voyait miroiter l'atmosphère, comme il arrive vers la fin d'un bal, quand les bougies brûlent sans que la flamme remue. Mais il n'y avait pas à se plaindre, tout se passait suivant la règle: nous étions dans la plaine de Kaschan, un des lieux les plus brûlés et les plus brûlants de l'Asie. Pour distraction, nous avions à chercher des yeux la grande production du pays, les scorpions, et, en effet, on en voyait quelques-uns se promenant entre les pierres qui leur servaient de domicile.

Ainsi éprouvés par un changement de température beaucoup plus complet que nous ne l'avions désiré, nous sûmes d'abord un gré très-médiocre au Mehmandar et au gouverneur de Kaschan, Mirza-Ibrahim-Kan, d'une attention délicate dont le premier acte consista à nous faire faire neuf heures de marche sous l'œil de ce soleil. À la vérité, ce fut une marche triomphale. Tout ce qui possédait un cheval à Kaschan était venu au-devant de nous, et entre autres le fils du gouverneur, Mirza-Taghy-Khan, jeune administrateur de la plus belle espérance, mais peu chargé d'années: il n'avait que six ans.

Malgré la vue de tout le peuple de Kaschan, venu au-devant de nous, y compris la communauté juive, l'impatience nous prenait un peu d'une route aussi longue, quand, à la fin, nous arrivâmes, et la première vue de notre logis dissipa comme une fumée notre mécontentement. Des murmures nous passâmes à des sentiments de gratitude très-mérités. On nous avait fait éviter l'air brûlant de la ville et on nous mettait à une demi-heure de là dans un palais nommé Fyn et appartenant au roi.

Peu de jardins sont comparables à ceux de ce délicieux séjour. Les plus belles eaux, les plus limpides, les plus fraîches, y courent dans des bassins et à travers des canaux d'émail bleu. Il ne se peut rien voir de plus gai. Un de ces bassins est petit, profond de quatre à cinq pieds, peuplé de poissons rouges et encadré dans un pavillon de peinture. L'autre, carré, a bien cinquante pas de chaque côté et la même profondeur. Le tout avec les immenses platanes ordinaires et des fleurs à profusion. Au milieu du parc, une de ces constructions à jour que les Persans appellent koulah-é-ferenghy, un chapeau européen, parce que la toiture est en effet bombée et à larges rebords, nous donnait la fraîcheur de son ombre. Auprès, s'étendaient les vastes bâtiments du harem.

Kaschan. — Ses fabriques. — Son imprimerie, lithographique. — Ses scorpions. — Une légende. — Les bazars. — Le collége.

Le gouverneur nous avait fort engagés à voir Kaschan. En effet, nous n'y pouvions manquer, car Kaschan est une des grandes villes de l'empire.

(p. 027) Sa réputation est très-mélangée de bien et de mal, et il y a beaucoup de choses à en dire. C'est une des cités les plus manufacturières de la Perse. On y fabrique, à un bon marché extraordinaire, des soieries légères d'une si bonne teinture qu'on les lave sans inconvénient. On y fait aussi beaucoup de chaudronnerie, et, sous ce rapport, Kaschan partage avec Ispahan l'avantage de fournir la Perse occidentale de vases de cuivre de toutes les formes et de toutes les grandeurs, étamés ou non, simples ou gravés de figures et de fleurs. On y remarque entre autres des tasses et des plats couverts, de formes très-jolies, très-variées, et ornés de peintures bleues, rouges, vertes, simulant l'émail. L'inconvénient de ce genre de travail est de ne pas supporter l'eau. Mais l'effet en est agréable. Tout ce commerce est bien loin d'être aujourd'hui ce qu'il était il y a cent cinquante ans. Alors ce n'étaient pas seulement des soieries légères qu'on fabriquait à Kaschan, mais des damas, des étoffes brochées d'or et d'argent, surtout des velours d'une grande beauté. Ce qui ajoutait au singulier mérite de toute cette fabrication, c'était le bon marché extraordinaire des produits. Aujourd'hui il ne reste guère que l'échantillon de ce que les Kâschys ont su faire et pourraient faire encore.

S'ils ont une réputation de bons manufacturiers et d'ouvriers adroits, ils y ajoutent aussi celle d'être très-aptes à la littérature. Ils ont fourni beaucoup d'hommes remarquables dans la poésie, la philosophie, et surtout les sciences théologiques. Il y a à Kaschan une imprimerie lithographique qui produit d'assez bons ouvrages, et le nombre des hommes qui s'y occupent de cultiver leur esprit ne laisse pas que d'être considérable. Enfin, les Kâschys sont essentiellement gens de bonne compagnie. Mais, comme toute chose en ce monde a un revers, on les accuse d'être des guerriers plus que médiocres, et les anecdotes ne tarissent pas sur leur peu de vocation pour le maniement des armes. Jamais, dit-on, homme de guerre n'est sorti de leurs murs, et le gouvernement n'oserait pas composer un régiment de Kâschys. Kaschan est la ville favorite et comme la capitale des scorpions. En aucun pays de la Perse il ne s'en trouve autant. Ces insectes venimeux habitent dans tous les murs, y sortent de dessous toutes les pierres, à moins qu'on n'emploie des moyens particuliers pour s'en débarrasser. Ainsi, le gouverneur nous montra une maison qu'il venait de faire construire. Elle était fort belle, très-élégante et très-bien entendue; mais son principal mérite consistait en ce que les quatre coins avaient été soumis à un enchantement d'une telle force que jamais les scorpions ne pourraient y pénétrer sans qu'on le voulût. C'était assurément un avantage incontestable.

Il y a presque aux portes de la ville un vaste monticule formé par les décombres d'un édifice écroulé, qui est loin de jouir d'une si heureuse prérogative. Il a, tout au contraire, le privilége opposé, les scorpions y pullulent en telle abondance que si l'on y répand une goutte d'eau, à l'instant même on les voit accourir sortant de leurs trous par milliers. On raconte à ce sujet qu'un des anciens rois arabes, Schedad, célèbre dans la légende par sa puissance, sa richesse et surtout son orgueil, avait imaginé de faire un jardin qui effaçât les magnificences et les délices du paradis. Le jardin d'Irem, qu'il créa, fut, en effet, si beau que depuis des siècles il sert de point de comparaison aux poëtes et a donné lieu à des amplifications sans fin. Avoir un paradis, c'était un grand pas vers la qualité de Dieu; cependant cela ne suffisait point encore: pour faire bien les choses, pour les avoir complètes, il fallait un enfer. Qu'est-ce qu'une puissance qui ne peut pas châtier? Schedad ordonna donc aux génies, soumis à son obéissance de lui composer un enfer si parfait, si complet dans toutes ses parties, que l'imagination la plus exagérée ne pût y apercevoir ni défaut ni oubli. Tous les instruments de torture y furent collectionnés, la poix et le bitume y coulèrent en fleuves de feu, on y organisa des amas d'eaux bourbeuses pour les noyades et des précipices sans fond pour les chutes. Dans des ronces accumulées de façon à écorcher les pieds des passants, on lâcha toute la famille des serpents grands ou petits, n'importe, pourvu qu'ils fussent reconnus pour bien venimeux, et l'on commença à se féliciter d'avoir fait une œuvre au-dessus de toute critique, quand quelqu'un fit observer qu'il n'y avait pas de scorpions. Un enfer sans scorpions ne pouvant se tolérer, on envoya un grand diable courir le monde pour en rapporter une cargaison. Il fit de son mieux. Il en remplit ses sacs en Syrie, en Afrique, dans l'Asie Mineure, partout où cette gent pullule, et fier de s'être bien tiré de sa mission, il s'en revenait à tire-d'aile, quand il apprit que Schedad venait de mourir, et que les travaux de l'enfer étaient abandonnés. Les scorpions, si précieux un moment auparavant, devenaient pour le génie un fardeau inutile. Il ne crut donc pas devoir les porter plus loin. Il secoua ses sacs à l'endroit où il était alors, et s'en alla. C'était la butte de terre placée aux portes de Kaschan, et voilà pourquoi il y a tant de scorpions dans ce lieu. Tout s'explique.

Il faut dire aussi que le mal appelle le remède. Ce fut un homme utile à son pays, sans aucun doute, celui qui combina un charme capable de défendre l'accès d'un logis à ces bêtes hideuses; mais il a été dépassé par l'inventeur du moyen de rendre inoffensif leur mortel venin. On nous amena un de ces sorciers. Il avait très-mauvaise mine, soit dit en passant, et plutôt l'air d'un grand coquin que d'un bienfaiteur de l'humanité; mais enfin, le ciel l'ayant fait ainsi, peut-être n'en valait-il ni mieux ni pis. On lui apporta des scorpions noirs et des scorpions blancs. Il se mit à jouer avec eux et nous les montra suspendus en grappes à ses doigts. Ensuite, il se fit piquer au visage. Puis, passant à quelque chose de mieux, il tira d'une boîte une phalange: c'est une énorme et horrible araignée qu'on nomme dans la langue du pays Rotayl, et dont la piqûre est toujours très-mauvaise et quelquefois mortelle, et il se fit mordre encore par cette bête. Nous levâmes la séance, enchantés de ses talents, mais rassasiés de tout ce monde-là.

Pour changer le cours de nos idées, nous allâmes visiter les bazars, que nous trouvâmes très-actifs et très-vivants. Ce n'est pas un des moindres charmes des villes (p. 028) d'Asie que ces longues galeries couvertes, bordées de boutiques où toute la population se porte depuis le matin jusqu'au soir. Les boutiques de marchands d'étoffes toujours assiégées par des troupes de femmes, les ateliers de chaudronniers avec leur tapage étourdissant, les armuriers avec leur public de cavaliers, les libraires entourés de graves moullahs, les restaurateurs occupés du soir au matin à faire griller sur des charbons leurs appétissantes brochettes de kébab ou mouton rôti, et à cuire, dans des myriades de petits pots noirs, les soupes à la viande que les gens du peuple idolâtrent, tous ces attraits divers amènent un monde fou, au milieu duquel circulent lentement les hommes à cheval, les mulets et les chameaux chargés. Les Persans se passeraient de tout au monde plutôt que de cesser d'aller au bazar. Je n'en suis pas surpris, et, si j'étais à leur place, je penserais de même. C'est le domaine souverain de la conversation, de l'anecdote, du propos bon ou mauvais, et le grand réceptacle de tout ce qui se dit. Enfin c'est un lieu qui respire le désœuvrement et la bonne humeur d'un peuple heureux de n'avoir à faire que ce qu'il veut, et que la nature a cependant créé remuant.

Entrée de Kaschan.—Dessin de M. Jules Laurens.

Nous admirâmes beaucoup aussi le collége. Je lui trouve le mérite d'être construit tout nouvellement. L'architecture en est bonne et curieuse. Les jardins (car, en Perse, la science est assez péripatéticienne et ne se passe pas de beaux ombrages) sont bien dessinés et bien entretenus. On nous dit que les professeurs étaient savants; sans avoir pu en juger, je n'ai pas de peine à le croire, vu la réputation littéraire de la ville.

De Kaschan à la plaine de Téhéran. — Koum. — Feux d'artifice. — Le pont du Barbier. — Le désert du Khavèr. — Houzé-Sultan. — La plaine de Téhéran.

Nous regrettâmes notre jardin de Fyn plus encore que l'Imarêt-è-Sadr d'Ispahan. Mais comme les regrets ne changent rien au train du monde, nous n'en partîmes pas moins de ce joli séjour, et nous fîmes dans le désert une journée que la sévérité des lieux et une chaleur raisonnable rendirent suffisamment austère. Nous marchâmes quatre heures, et nous arrivâmes à Schourab, très-triste endroit.

Le lendemain on ne fit que trois heures et demie jusqu'à Pamyngan.

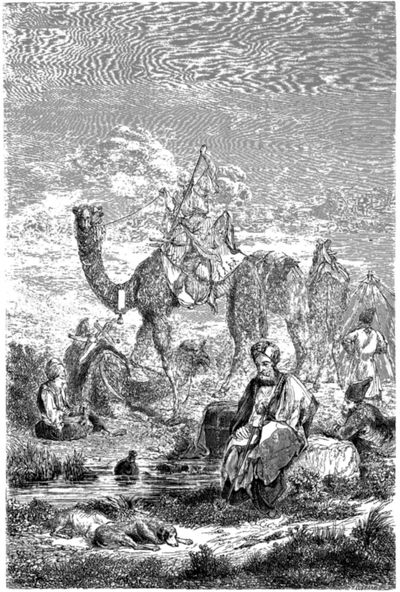

Une caravane persane au repos.—Dessin de M. Jules Laurens.

À Koum, tout nous parut fort bien. Les bazars sont vastes, et il y a de belles maisons avec de grands jardins. La ville a un certain air provincial qui ne déplaît pas. Koum est une ville sainte. Sa mosquée, fort grande, est ornée d'un dôme tout doré et de construction moderne très-élégante. C'est là qu'est enterré Feth-Aly-Schah, en compagnie de Son Altesse Fathmèh, sainte très-vénérée des Persans. À ce titre, Koum jouit d'une bonne réputation dévote. Nous avions nos tentes préparées dans un (p. 030) jardin assez délabré, rempli de chacals, mais agréable. Ce qui nous amusa infiniment, ce fut le feu d'artifice dont on nous régala le soir.

En Europe, un feu d'artifice est une espèce de représentation théâtrale que l'on trouve plus ou moins jolie, mais qui ne produit guère dans les assistants d'émotion bien vive. En Perse, où il s'en faut de beaucoup que l'art des artificiers soit poussé aussi loin que chez nous, un feu d'artifice passionne autant le public que les courses de taureaux en Espagne. On ne se tient pas à distance respectueuse. La foule veut être au beau milieu. Chacun s'empresse de prendre en mains un pétard, une chandelle romaine ou un soleil; j'ai vu des personnages graves, avec l'air d'hommes sages et les plus larges barbes au milieu du visage, se jeter avec frénésie dans l'entraînement universel et courir de côté et d'autre en secouant une pluie de feu qui les ravissait en extase. Il y a bien des moustaches roussies, des robes brûlées dans ces délicieuses parties; mais on n'y prend pas garde, et le souverain bonheur est là.

Les Persans tirent des feux d'artifice à propos de tout, et souvent à propos de rien. Les grands seigneurs les font très-compliqués; les pauvres se contentent de beaucoup moins, mais encore en veulent-ils. J'ai connu tel de nos gens qui portait toujours des fusées dans ses poches. Aussitôt qu'il avait un moment de loisir, il lançait sa fusée, et se pâmait d'aise.

À partir de Koum, le désert change d'aspect. Il a l'air plus rébarbatif de beaucoup que du côté d'Ispahan. De grandes roches apparaissant çà et là dans le paysage, lui donnent quelque faux air de ressemblance avec les environs du Mokkattam en Égypte. Nous allâmes coucher à Poul-è-Delak, ou le pont du Barbier.

C'est un pont d'une longueur assez considérable, jeté sur un cours d'eau saumâtre suffisamment large, mais peu profond. À l'autre rive se présente un caravansérail ruiné, et autour quelques masures; en face, un mamelon sur lequel étaient nos tentes. Le pays est triste, mais il a quelque chose de solennel et d'imposant.

Le lendemain, nous entrâmes dans ce qu'on appelle le désert de Khavèr, autrefois la mer de Khavèr ou d'Orient. La tradition veut qu'elle ait disparu le jour de la naissance du Prophète, et c'était une des marques qui devaient annoncer au monde ce grand événement. Il paraît certain qu'à une époque reculée, cette mer était en communication avec d'autres vastes amas d'eau qui s'étendaient dans l'ouest jusqu'au lac Zarèh, et tenaient la place occupée par les déserts de Yezd et de Kerman. L'hiver, c'est un marécage impraticable aux caravanes, qui longent alors le pied des montagnes à l'ouest pour gagner Ispahan. À la fin de juin, le terrain était complétement sec, c'était une boue raboteuse. Il y restait des flaques d'eau, baignant çà et là quelques buissons d'épines de chameau d'un vert pâle, et dans cette misère couraient de gros lézards gris, très-laids, mais se rendant encore plus ridicules par leur façon de porter la queue en l'air et légèrement penchée de côté.

Nous mîmes pied à terre à Houzé-Sultan. On n'y voit pas autre chose qu'un caravansérail en ruines, la maison de poste, et un grand puits dans une espèce de pyramide. La pyramide n'est pas mal et ne manque pas de caractère; mais l'eau ne vaut absolument rien. Du reste, pas un arbuste, pas un brin d'herbe, de la boue desséchée d'un côté, du sable de l'autre. Pour animer le paysage, il y avait une caravane au repos. Elle était presque uniquement composée de femmes et de moullahs. Tout ce monde s'en allait à Koum, non pas précisément en pèlerinage, mais pour y porter une quantité de grands coffres longs, étendus par terre au soleil et d'où s'exhalait une odeur fort étrange. C'étaient des morts. Les Persans ont une telle passion pour les Imans que, riches ou pauvres, dévots ou incrédules, ils ne se tiennent pas de se faire enterrer près des tombeaux de ces saints. Les plus riches aspirent à être envoyés à Kerbela pour avoir une demeure sur le fameux champ de bataille où furent massacrés les fils d'Aly par les partisans de Yésyd; d'autres se contentent de Mesched et y restent sous la protection de l'Iman Riza; enfin, les gens à fortune médiocre du nord-ouest vont à Koum, près de Baby Fathmèh ou Mme Fathmèh. C'est une passion universelle et, qui plus est, une mode; peu de personnes résistent à la fantaisie de stipuler dans leur testament que leurs héritiers les feront enterrer dans un des lieux sacrés.

Depuis peu, je pouvais remarquer la grande différence qui existe entre le début et la fin d'un voyage. Nous allions entrer dans deux jours à Téhéran, et on ne vivait plus comme naguère dans ce complet oubli de l'avenir, dans cette appréciation délicate et absolue du présent, qui est le commencement de la sagesse et le seul moyen d'être heureux. Entre Schiraz et Ispahan, le terme du voyage était si éloigné qu'on y songeait à peine et on n'en parlait pas. Toute la question était de savoir ce qui arriverait ou ce qui était arrivé dans la journée. Au plus on portait sa pensée sur le lendemain. Désormais, tout était gâté. On s'occupait bien moins de ce qu'on faisait que de ce qu'on ferait dans huit jours, et on ne jouissait plus de la vie présente. Il était donc temps d'en finir.

Nous eûmes bientôt un avant-goût de la sensation au-devant de laquelle se précipitaient tous les esprits.

Nous rencontrâmes le docteur Cloquet avec un secrétaire de la mission ottomane. Il nous sembla retrouver l'Europe dans la conversation d'un homme profondément attaché à son pays et dévoué au service du roi de Perse, dont il était, du reste, on ne peut plus apprécié. Ces messieurs avaient apporté leurs tentes, de sorte que notre camp fut encore augmenté cette nuit-là. Le pays n'était pas beaucoup plus beau que la veille, et il était tout aussi sévère. Kenarégherd a une grande réputation comme terrain de chasse, et c'est à bon droit, car son sol saturé de nitre est particulièrement bon à attirer le gibier; mais il n'a pas d'autre mérite. Les cours d'eau qui le traversent de manière à en faire, à certains moments de l'année, un grand marécage, sont saumâtres, et l'air y est étouffant.

Nous partîmes le lendemain matin de bonne heure. Différents membres de la mission avaient pris les devants. (p. 031) Je fis le chemin presque seul avec mon kaliandji et deux autres domestiques. Nos chameaux n'en pouvaient plus: tout marchait lentement.

Je traversai assez indifféremment une série de vallons et de collines qui se succédaient les unes aux autres, comme la veille, en se rassemblant, offrant toujours les mêmes caractères de stérilité et d'abandon; mais à un tournant, j'aperçus tout à coup une plaine immense, une vallée d'une largeur grandiose courant de l'est à l'ouest: c'était la plaine de Téhéran.

Au nord s'étendait une chaîne de montagnes dont les sommets étincelants de neige se relevaient à une hauteur majestueuse: c'était l'Elbourz, cette immense arête qui unit l'Hindou-Kousch aux montagnes de la Géorgie, le Caucase indien au Caucase de Prométhée; et au-dessus de cette chaîne, la dominant comme un géant, s'élançait dans les airs l'énorme cône pointu du mont Démavend, blanc de la tête aux pieds. On ne saurait rien imaginer de plus vaste ni de plus beau. À l'est, un soulèvement du sol, indépendant du reste, jeté dans la même direction, coupait en deux cette grande arène et venait expirer non loin du sentier que j'avais à suivre. À l'est encore et par derrière, commençaient, dans un lointain bleuâtre, ces plaines interminables qui touchent au Khorassan, conduisant à l'Indus, au Turkestan, à la Chine, à tout ce que l'imagination rêve et voudrait voir. Pas de détails qui arrêtent la pensée, c'est infini comme la mer, c'est un horizon d'une couleur merveilleuse, un ciel dont rien, ni parole ni palette, ne peut exprimer la transparence et l'éclat, une plaine qui, d'ondulations en ondulations, gagne graduellement les pieds de l'Elbourz, se relie et se confond avec ces grandeurs. De temps en temps, des trombes de poussière se forment, s'arrondissent, s'élèvent, montent vers l'azur, semblent le toucher de leur faîte tourbillonnant, courent au hasard et retombent. On n'oublie pas un pareil tableau.

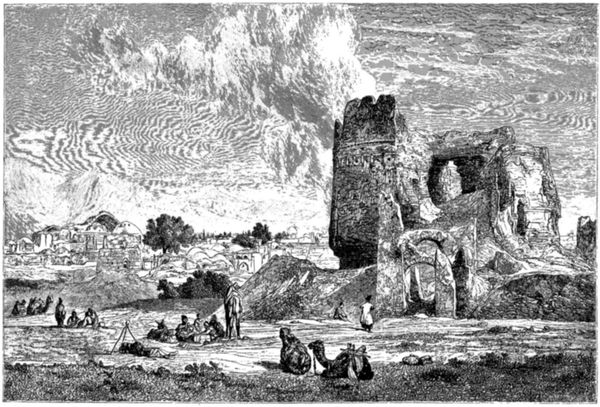

J'avais beau chercher Téhéran, je ne l'apercevais nulle part. En avançant, mes yeux démêlèrent au loin l'emplacement de Rey, l'ancienne Rhagès de la Bible, et le sol tourmenté que couvrent les ruines immenses de cette ville célèbre; je vis ensuite Schahbdoulasym, dont le dôme doré brillait au soleil au travers des massifs de verdure qui entourent cette jolie bourgade; mais Téhéran se cachait. C'est que la capitale persane est comme enterrée dans un pli de terrain qui ne permet de la découvrir que lorsqu'on y arrive.

Téhéran. — Notre entrée dans la ville. — Notre habitation.

Cependant, à mesure que j'avançais, les détails que l'éloignement avait d'abord dissimulés se révélaient les uns après les autres. Une multitude de grands jardins apparaissaient de toutes parts; des cultures variaient l'aspect du désert; des kanats, grands aqueducs souterrains, traversaient au loin la plaine; des ruines de villages et de tours s'accroupissaient çà et là; des arbres isolés s'élevaient sur les bords de quelques cours d'eau perdus. Enfin, j'arrivai le dernier à notre station.

On nous avait assigné pour demeure un kiosque appartenant à un des princes du sang et qu'entourait un jardin très-soigné et tout en fleurs. Comme, à dater de ce moment, nous n'étions plus en voyage, une grande tente dressée devant la porte nous servait de salon de réception pour les visites qui allaient se succéder. Nous devions faire le lendemain notre entrée solennelle dans la capitale, et nous savions que le roi, très-désireux de voir la mission, avait renoncé, pour ne pas retarder ce plaisir, à un voyage projeté dans le Khorassan. Toutes les attentions que l'on avait eues pour nous sur la route nous répondaient d'avance que nous serions accueillis avec toute la pompe imaginable.

Afin de ne pas être pris au dépourvu, dès le point du jour nous étions en uniforme et prêts à recevoir nos hôtes. Nous vîmes bientôt arriver à la file la légation ottomane, les quelques Européens résidant à Téhéran, puis des officiers militaires ou civils qui venaient complimenter le ministre de la part du roi, du premier ministre et du ministre des affaires étrangères. La tente était pleine de Persans en robes de cérémonie, les uns arrivant, les autres partant. Les kaliandjis circulaient au milieu de la foule, portant ou emportant leurs pipes, et c'est un spectacle qui ne manque pas d'éclat que de voir en bon ordre, dans un talar, une douzaine de ces serviteurs ayant entre les mains de beaux kalians, à la carafe de cristal et à la tête d'or simple ou d'or émaillé. Les pischkhedmets avec le thé entraient quand ceux-là sortaient, ou plutôt les précédaient; c'était un va-et-vient continuel. Quant à la conversation, elle se composait de souhaits de bienvenue, de compliments sans fin, de remarques sur notre voyage, de plaisanteries et de beaucoup de rires. Rien n'était plus différent de ce qu'on suppose en Europe au sujet de la gravité orientale. Mais c'est en Turquie et dans le contact avec les Turcs qu'on prend de telles idées, et la nation ottomane n'est pas un miroir qui montre l'Asie, c'est un rideau qui la cache.

Vers midi on nous informa que tout était prêt; nous montâmes à cheval. Nous formions un véritable corps de cavalerie. Après une demi-heure de marche, nous arrivâmes à une vaste tente en soie où différents grands personnages de la maison du roi nous attendaient. Nous mîmes pied à terre pour recevoir les compliments dont ils étaient porteurs, et on nous fit asseoir en face d'une grande table couverte de fleurs et de sucreries. Autour de la tente étaient rangés les coureurs du roi avec leurs bonnets pailletés de forme bizarre, les yessaouls en robes rouges, des ferrachs sans nombre; plus loin, un corps de cavalerie régulière, le seul qui existe en Perse, et qu'on appelle les ghoulams de la garde. Il est composé de deux escadrons de lanciers; venaient ensuite des bataillons d'infanterie et une foule de curieux. Dans ces sortes d'occasions, les spectateurs ne sont pas tous volontaires; c'est le gouvernement qui les invite à venir, en donnant avis aux marchands du bazar et au corps des métiers d'avoir à honorer les hôtes qui lui arrivent en se portant à leur rencontre. En somme, la multitude officielle et non officielle était très-grande.

(p. 032) Quand les kalians eurent été de nouveau apportés et remportés, et le thé de même, on se remit en route. Le roi ayant envoyé des chevaux richement caparaçonnés pour le ministre et les principaux membres de la mission, avec les djélodars portant comme de coutume la couverture brodée sur l'épaule gauche, tout ce train s'ébranla, et au bout de trois quarts d'heure, allant d'ailleurs avec une lenteur extrême, nous entrâmes dans Téhéran par la porte Neuve. Nous aperçûmes tout d'abord, sur la place qui précède la porte, le piquet ou mât destiné à la haute justice. Ordinairement les têtes y sont attachées en plus ou moins grand nombre; mais ce jour-là il n'y en avait pas. Un fou, bien connu de Téhéran, était monté sur la plate-forme et criait de toutes ses forces: «Ali! Ali!» Pendant trois ans, j'ai rencontré journellement cet homme dans les rues, qu'il parcourt en hurlant le même mot sans jamais se reposer. Il est de l'espèce la plus inoffensive, et ne prend garde à personne. C'est un pauvre diable qui a perdu, jadis, une petite fille qu'il aimait tendrement, et sa raison n'a pas résisté à l'excès du chagrin. La foule était grande et compacte sur le Marché-Vert, que nous traversâmes ensuite. La baguette des ferrachs n'était pas de trop pour nous frayer un passage. C'étaient des cris, des rires, un mouvement à ne pas s'entendre, et cependant il était bien nécessaire de garder son sang-froid, vu l'état habituel des rues persanes: huit pieds de large, une ravine au milieu, et des trous profonds irrégulièrement semés tous les trois pas. En Europe, on se tuerait; en Perse, on n'en éprouve aucun inconvénient. Seulement, il faut avoir expérimenté cette vérité, qui, au premier abord, semble paradoxale, pour faire de gaieté de cœur une telle promenade avec tant de chevaux autour de soi et des cavaliers pareils pour les conduire.

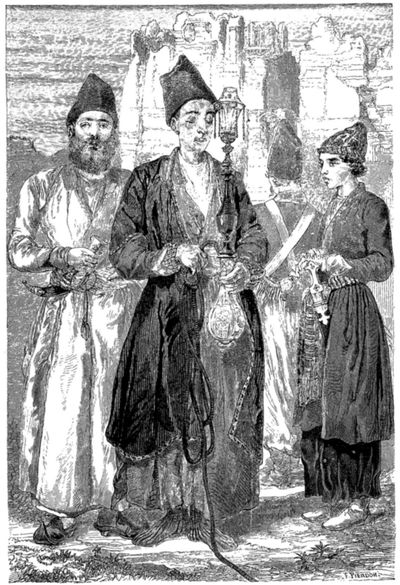

Louty. Kurde pasteur. Derviche nomade. Bakthyary[5].

TYPES PERSANS.—Dessin de M. Jules Laurens.

La ville est longue; notre résidence est fort éloignée de la porte Neuve, de sorte que la cavalcade mit bien trois quarts d'heure, sinon une heure pour sortir de ce dédale. Une fois arrivés chez nous, on apporta de nouveau les kalians et de nouveau le thé, puis nos introducteurs prirent congé. Nous étions livrés à nous-mêmes.

Cte A. de Gobineau.

(La fin à la prochaine livraison.)

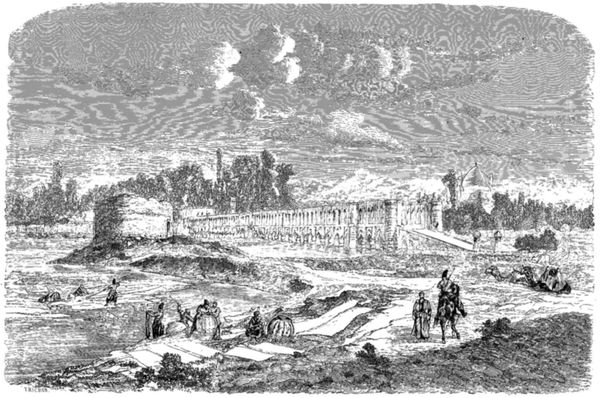

VOYAGE EN PERSE—Faubourg de Téhéran.—Dessin de M. Jules Laurens.

PAR M. LE CTE A. DE GOBINEAU,

(1855-1858)

DESSINS INÉDITS DE M. JULES LAURENS[6].

Une audience du roi de Perse.