Title: À travers l'hémisphère sud, ou Mon second voyage autour du monde. Tome 2

Author: Ernest Michel

Release date: September 2, 2008 [eBook #26511]

Most recently updated: January 4, 2021

Language: French

Credits: Produced by Adrian Mastronardi, Christine P. Travers and

the Online Distributed Proofreading Team at

https://www.pgdp.net (This file was produced from images

generously made available by the Bibliothèque nationale

de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)

Note au lecteur de ce fichier digital:

Seules les erreurs clairement introduites par le typographe ont été

corrigées.

Équateur, Panama, Antilles, Mexique, Îles Sandwich, Nouvelle-Zélande, Tasmanie, Australie.

PARIS

LIBRAIRIE VICTOR PALMÉ

(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE LIBRAIRIE CATHOLIQUE)

76, Rue des Saints-Pères, 76

| BRUXELLES | GENÈVE |

| Société belge de Librairie | Henri Trembley, Éditeur |

| Vandenbroeck, Directeur | Libraire-Éditeur |

| 8, Rue du Treurenberg, 8. | 4, Rue Corraterie. |

| 1888 | |

En ouvrant ce deuxième volume, le lecteur, dans une courte excursion à la République de l'Équateur, fera connaissance avec le pays qui a produit Garcia Moreno, le président à la foi inébranlable, à l'énergie indomptable. À travers l'isthme de Panama, il admirera les gigantesques travaux du canal.

À la Jamaïque, il sera frappé des résultats immenses obtenus par le génie colonisateur des races anglo-saxonnes qui ont presque centuplé le chiffre de la population, tandis que Cuba et les Antilles espagnoles, trop souvent déchirées par les guerres civiles et affaiblies par l'incurie du gouvernement, restent stationnaires au point de vue du nombre et de l'industrie.

Aux États-Unis, il trouvera partout le travail en honneur, et cette énergie qui fait mettre en valeur par le concours des immigrants de toutes les nations, les richesses minières, agricoles et pastorales de cette immense contrée.

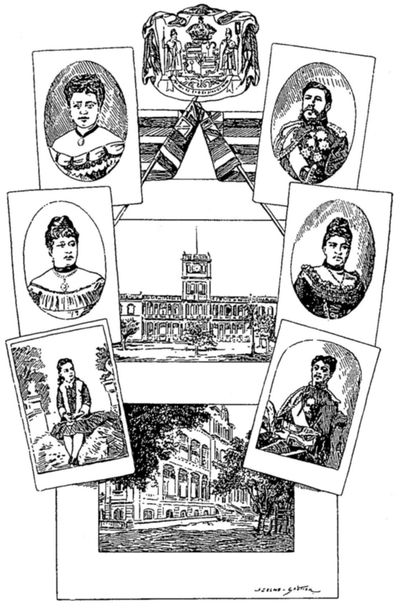

(p. II) Dans les Sandwich il verra comment les populations indigènes de race polynésienne savent se gouverner elles-mêmes, et ne dédaignent pas les conseils de la femme capable que ce peuple élève parfois à la dignité de sénateur.

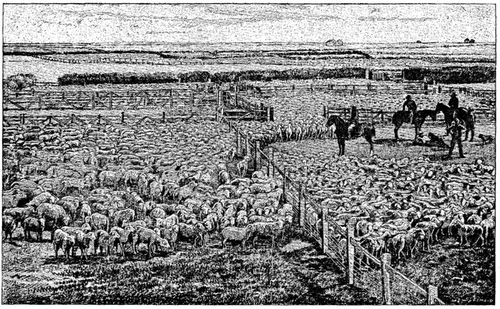

Dans la Nouvelle-Zélande, en Tasmanie, en Australie, il admirera l'énergie et le courage de ces jeunes colonies qui, en 50 ans, ont couvert le pays de routes et de chemins de fer, de moissons et de troupeaux. Il louera leur sens pratique et leur attachement à la loi morale. Non seulement certains abus de nos grandes villes ne sont pas tolérés, mais encore le travail du dimanche, le blasphème, les mauvais propos sont sévèrement punis. Le bonheur de la famille et de la communauté étant en raison de sa moralité, tout individu qui porte atteinte à cette moralité est considéré comme un ennemi public.

Le lecteur verra que la prise de possession du monde par nos rivaux nous laisse quelque chose à faire pour qu'au siècle prochain, notre race, qui occupe incontestablement aujourd'hui une large place dans la petite Europe, ne soit pas effacée à côté des Anglais, des Russes, des Chinois, des Allemands dans la possession et le gouvernement des autres parties du globe. Pour cela il verra bien vite que les hommes étant la matière première des peuples, il importe d'arrêter (p. III) au plus tôt notre stérilité systématique par de justes réformes dans les lois successorales, dans l'instruction et dans l'éducation, faisant effort pour nous affranchir de la routine sur bien des points, et nous débarrasser de nombreux préjugés.

Un moyen d'instruction des plus pratiques, comme nous l'avons indiqué dans la préface du premier volume, est celui des voyages autour du monde qu'il importe de populariser. Le jeune homme y prendra de bonne heure l'esprit d'initiative, il saura découvrir comme nos voisins les points où il est plus facile d'acquérir une fortune, et par l'observation de ce qui se passe chez les autres peuples, il saura s'approprier ce qui leur réussit, évitant les défauts et les vices qui les affligent.

Nous préparerons ainsi une génération plus énergique, et plus pratique, capable alors de servir encore une fois d'instrument entre les mains de la Providence pour ses desseins à travers le monde.

Dans le prochain volume nous verrons, par la comparaison de l'Australie avec la Nouvelle-Calédonie, par celle de Maurice avec l'île de la Réunion, par la situation que nous avons perdue en Égypte et par celle que nous conservons encore en Palestine, comment il faut se comporter pour le choix et le gouvernement des colonies afin qu'elles prospèrent, et la conduite à adopter (p. IV) vis-à-vis des autres peuples pour les dominer par la force morale plutôt que par celle des armes.

Nous espérons montrer ainsi à la jeunesse française, comme dans un tableau d'ensemble, ce qu'est le monde aujourd'hui, afin que, lorsque demain elle sera appelée à jouer son rôle, elle sache éviter les écueils, toucher juste, tirer parti des hommes et des choses pour elle, pour la civilisation et pour la patrie.[Table des matières]

République de l'Équateur.

République de l'Équateur. — Surface. — Population. — Histoire. — Quito. — Guayaquil. — Le cacao. — La résine. — L'ivoire végétal. — Le quinquina. — Le tamarin. — Le caoutchouc. — La guerre civile. — Le Guayaquil. — Les crocodiles et le jeu de la pezéta. — Arrivée à Panama.

La République de l'Équateur, ainsi appelée parce que Quito sa capitale se trouve précisément sous l'équateur, a une surface plus grande que celle de la France, 646,000 kilomètres carrés; mais elle a moins d'un million d'habitants. Après l'émancipation, elle se détacha de la Colombie, et depuis 1830, elle a déjà changé neuf fois sa constitution. Les révolutions, comme dans presque toutes les républiques de race espagnole, y sont à peu près périodiques et parfois sanglantes jusqu'à la sauvagerie. Il arrive souvent que les présidents sont fusillés ou assassinés. En 1877, l'archevêque même de Quito, Mgr Ignacio Checa, fut empoisonné le Vendredi saint en célébrant l'office divin, et on sait que le président Garcia Moreno, qui avait montré une grande énergie durant ses deux présidences, et qui avait acheminé le pays vers le véritable (p. 002) progrès, fut assassiné sur la place de Quito, à 1 heure de l'après-midi, le 6 août 1875.

Le pays est divisé en 11 provinces et gouverné par un président; des élections pour une Chambre de députés ont lieu de temps en temps.

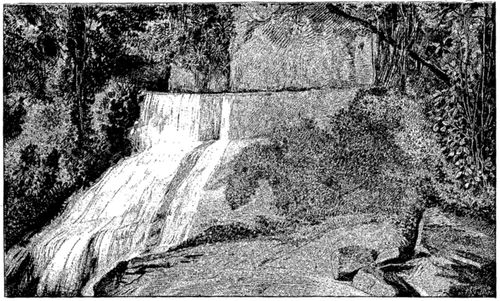

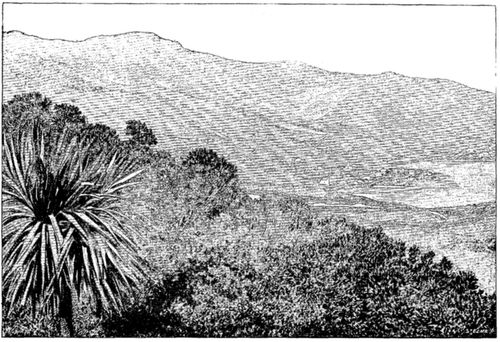

Équateur.—Le Chimborazo.

Quito, la capitale, possède une population de 60,000 âmes. Elle est située sur les plateaux de la Cordillère des Andes, non loin du volcan le Chimborazo, à plus de 3,000 mètres d'altitude. On dit que les malades de la poitrine qu'on y envoie au début de la maladie y guérissent facilement; mais on ne peut y arriver que par 6 ou 8 jours (p. 003) de cheval. Les bateaux à vapeur remontent la rivière Guayaquil pendant 9 à 10 lieues, puis des 80 lieues qui restent, 30 peuvent être faites en voiture, et le reste à cheval. La diligence pour la partie carrossable ne part qu'une fois par semaine. Le prix d'un cheval pour Quito est d'environ 50 fr. pour tout le trajet.

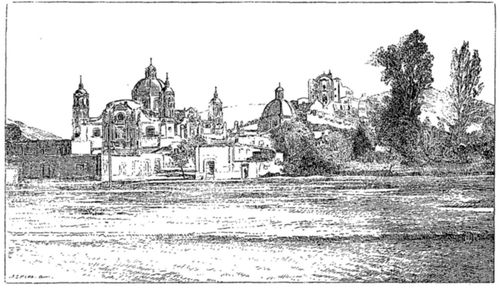

Équateur.—Quito.—Couvent de Saint-François.

L'histoire de Quito remonte jusqu'au VIIIe siècle, lorsqu'il tomba au pouvoir du roi Caran Scyri, chef d'une puissante tribu. Ses descendants firent la conquête de divers autres royaumes limitrophes; mais le dernier, Scyri XI, n'ayant qu'une fille appelée Toa, la maria à Duchicela, fils aîné de Condorazo, roi de Puruha, et les deux royaumes n'en firent qu'un. La dynastie des Duchicela (p. 004) dura jusqu'en 1463 et tomba sous la domination de Huainacepac, roi des Incas, qui dominait au Pérou. On sait que le dernier roi de cette dynastie, Hatahualpa, fait prisonnier par les Espagnols, fut tué par eux après un jugement ridicule, dans lequel Pizarro et Almagro furent juges et partie.

C'est le 28 août 1883, à 6 heures du matin, que le canon du navire annonce notre arrivée à Guayaquil. C'est la deuxième ville de la république et son port principal. Elle compte 30,000 habitants. Je descends à terre et parcours les rues pour arriver à la place. Le tracé de la ville ressemble à celui des villes chiliennes: place centrale d'une quadra; la cathédrale en bois occupe un des côtés; à l'extérieur on la prendrait pour un théâtre. Les rues ont 10 mètres de large et se coupent à angle droit; les maisons sont en bois avec portiques aussi bien au rez-de-chaussée qu'au premier étage, pour préserver de la chaleur. Les Agostiniens fêtent leur patron. Dans les rues circulent des patrouilles de soldats habillés de rouge, de gris, de blanc ou déguenillés.

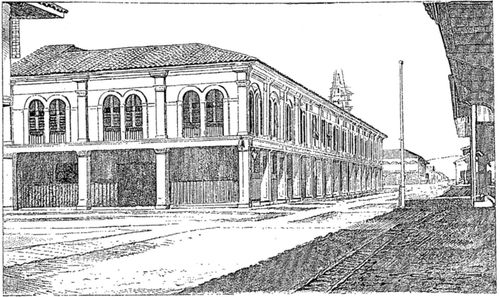

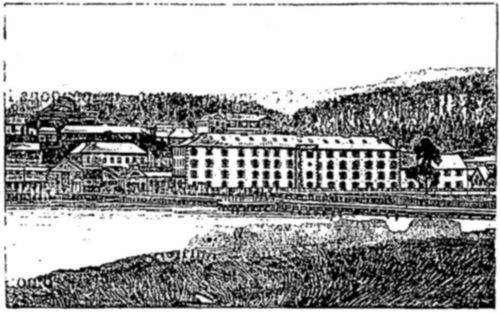

République de l'Équateur.—Guayaquil.—Collège des Frères de la Doctrine Chrétienne.

Les Sœurs de Charité soignent à l'hôpital 700 malades, dont plusieurs blessés dans la dernière bataille. Le Père Lafay, lazariste, après m'avoir fait visiter la ville, me conduit à la maison de la Mission. Comme la plupart des habitations des environs de la ville, elle est en bambou aplati et à doubles parois distancées d'un mètre et demi. Cette disposition permet à l'air de circuler, tamise la lumière et laisse une fraîcheur relative à l'intérieur. Le Père (p. 005) Clavery, visiteur pour l'Équateur, qui arrive de Quito, déjeune avec nous, et nous pouvons parler de la capitale, de l'intérieur du pays qu'il connaît à merveille, et même de Nice, où il a été le premier supérieur du grand séminaire.

Je vais ensuite faire visite à M. Malinowski, ingénieur polonais, qui a travaillé au chemin de fer transandin de la Oroya; à Mgr Verdier, évêque auxiliaire de Taïti, qui s'en va à San-Francisco pour rejoindre son diocèse, puis aux Sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, qui ont ici un pensionnat avec 100 élèves.

Au retour, je vois les quais encombrés de sucre, de cacao, qu'on chargera sur le navire. On sait que ce fruit est la matière première qui sert à former le chocolat. L'arbre qui le produit a besoin d'être planté à l'ombre; c'est pourquoi on aligne les plants sous des rangées de platanes; lorsqu'il est assez grand pour se faire ombre à lui-même avec ses feuilles un peu plus grandes que celles du châtaignier, on coupe les platanes. L'arbre atteint la taille de 5 à 6 mètres, et à l'âge de 5 ans il produit sur le tronc des fruits ayant la forme de concombres. On les cueille en les faisant tomber au moyen d'une lame en forme de croissant, fixée au bout d'un bâton. On ouvre le fruit, on en extrait les graines en forme de fèves rougeâtres, et on les fait sécher au soleil en les préservant de la pluie et de la rosée. Après 8 ou 10 jours on les met en sacs pour l'exportation. Le cacaotier, une fois planté, dure indéfiniment; on fait la récolte principale une fois l'an; une seconde récolte (p. 006) moins forte comprend les fruits qui repoussent. Un arbre donne en moyenne 25 livres de cacao, et on le vend ici actuellement 100 fr. les 46 kilogrammes.

J'aperçois aussi une quantité de barriques d'une résine jaune, transparente, que les pharmaciens emploient sous le nom de poix de Bourgogne, et le tagna ou ivoire végétal, sorte de petite noix de coco qui sert à faire les boutons ou autres objets pour lesquels on employait habituellement les dents d'éléphant.

La canne à sucre est cultivée ici, le café vient bien et sa qualité est excellente.

Le quinquina est aussi un bon produit du pays.

Les indigènes vont à la recherche des grands arbres qui le donnent, et lorsqu'ils les ont découverts par groupes plus ou moins considérables, ils les marquent. Cela suffit à leur assurer le produit de l'écorce qu'ils viendront chercher en son temps: Le meilleur est celui des racines et des branches tendres.

On récolte aussi beaucoup de tamarin, espèce de fruit ou fève aigrelette enfermé dans une gousse produite par de grands arbres. La pharmacie l'emploie comme rafraîchissant et astringent. On cultive aussi l'ananas qui est distillé.

Enfin, le caoutchouc donne un grand revenu. On calcule que chaque arbre en produit en moyenne 25 livres. On saigne la plante pour en recueillir le suc ou gomme élastique, et on peut la saigner, de nouveau après un repos de 3 ans. Son prix est actuellement de 300 fr. le quintal.

République de l'Équateur.—Hacienda del Melagro.—Plantation d'Ananas.

(p. 007) Le soleil, qui se couche derrière les collines et les forêts vierges de Guayaquil, est d'un effet très pittoresque. Un peu plus tard, lorsque les quais et les magasins qui le bordent seront éclairés au gaz, l'effet sera aussi des plus agréables.

Voyez-vous, à côté de la ville, ces quatre collines qui se suivent? me dit mon cicérone. C'est là qu'était Ventimiglia, il y a trois semaines, avec ses 4,000 soldats. Cet ambitieux, après avoir achevé le temps de sa présidence, afin de se maintenir au pouvoir, avait fait un coup d'État; mais le pays a voulu s'en débarrasser. Conservateurs et radicaux réunis ont formé deux armées qui se sont avancées jusqu'ici, au nombre de 7,000 hommes. La position ennemie paraissait imprenable; Ventimiglia avait fait couper sur les pentes de la colline les grands arbres épineux de la forêt, ce qui rendait l'accès très difficile, et ses soldats se tenaient au sommet derrière des remparts. Néanmoins, une belle nuit, les coalisés montent à l'assaut en silence et s'approchent à 50 mètres. Au cri de: Qui vive? ils répondent par une formidable décharge; les autres ripostent, mais finissent par lâcher pied, et Ventimiglia s'enfuit au Pérou sur un navire. Maintenant, les deux armées coalisées ont signé un accord, en vertu duquel elles se soumettront au gouvernement qui sortira des élections générales prochaines. Avant de partir, Ventimiglia, à la tête de 500 soldats, avait défoncé la banque nationale de l'Équateur et emporté 300,000 piastres. Moins hostile aux fous, voyant (p. 008) qu'ils recevaient des balles dans leur établissement, il autorisa leur transfert dans une autre maison. Au nombre de plusieurs centaines, ils sortirent donc en procession, portant chacun un objet de son choix et suivant les Sœurs de Charité dans leur nouvelle habitation. Les fous ici sont donc plus sages que les gouvernants. N'est-ce pas en effet une insigne folie de passer le temps à tuer les hommes dans un pays qui a tant besoin de bras! Espérons que le canal de Panama mettra cette riche contrée à portée de l'immigration européenne, et que bientôt le restant de la race espagnole pourra être noyé dans un ensemble d'étrangers plus sages qui imposeront au pays le sens chrétien pour qu'il jouisse de ses bienfaits. Je dis le sens chrétien, car dans un pays ou presque tout le clergé est corrompu, où le peuple s'amuse encore à voir éventrer des chevaux par des taureaux et des coqs s'écharper, il peut y avoir de la religiosité, du culte extérieur, mais il n'y a pas certainement de sens chrétien.

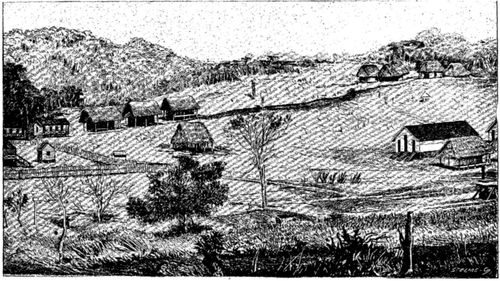

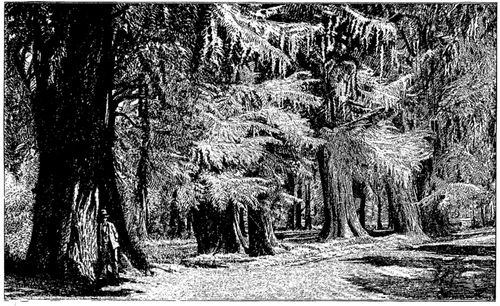

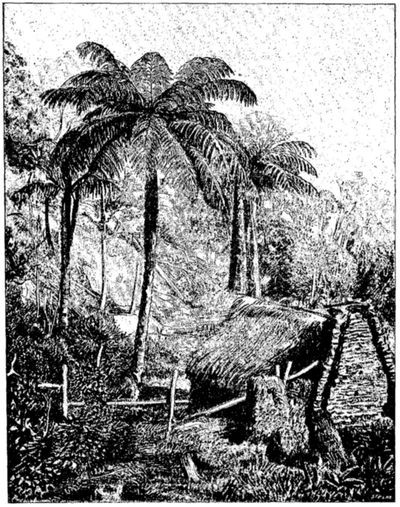

République de l'Équateur.—Hacienda a Jaguachi, près de Guayaquil.

Le 29 août, à 10 heures du matin, le navire se met en marche pour descendre la rivière.—Descendre est plus difficile en ce moment que remonter à cause de la marée, qui établit le courant inverse. Les bords du Guayaquil sont ravissants: les cocotiers, les bambous, les manguiers forment une forêt vierge impénétrable. On voit bien par-ci par-là quelques chalets qui indiquent l'élevage du bétail; mais la presque totalité de ces magnifiques terrains n'est pas utilisée. Le long du rivage nous voyons quelques crocodiles qui se chauffent au soleil (p. 009) dans la boue. Ils sont très nombreux ici, et vivent grassement des bancs de poissons qui remplissent la rivière. Ils déposent leurs œufs sur les bords et sous le sable pour que le soleil les fasse éclore. Heureusement, les galinassos en sont gourmands et en dévorent un grand nombre. On tire ici le caïman pour s'amuser, on utilise sa graisse comme remède pour les foulures des chevaux; mais on n'a pas encore appris à utiliser sa peau. Les Indiens sont habiles à les tuer avec un coutelas. Lorsqu'ils aperçoivent le crocodile, ils prennent un chapeau de paille et entrent dans l'eau jusqu'au cou. L'horrible bête s'avance pour engloutir la tête, mais l'Indien alors plonge, et pendant que le caïman mord le chapeau, lui, par-dessous, lui ouvre le ventre. Cette manière de tuer le crocodile est nommée le jeu de la pezéta, parce que l'Indien l'exécute à volonté pour une pezéta (1 fr.). Quelquefois, il va le chercher dans l'eau; il sait qu'au fond il n'attaque pas; il le touche sous le ventre, et pendant qu'il se relève, il passe dessous une corde, et sortant de l'eau, il le tire à terre, où il le tue à coups de rame ou de couteau.

Nous voici à Pûna, petit village à une des extrémités de la grande île de Pûna. Nous entrons dans le canal de Jambeli, et bientôt nous serons de nouveau dans la pleine mer.

Le 30 août, à 8 heures du soir, le navire arrive devant Tumaco. Belle rivière, superbe végétation; il en repart à 3 heures 1/2 du matin.

(p. 010) 31 août.—Grande bataille entre la baleine et le thrasher qui, quoique plus petit, semble vouloir vaincre. Nous voyons plusieurs baleines et des multitudes de thons. Le 1er septembre, à 9 heures du soir, nous arrivons à Buenaventura et en repartons à minuit. Le navire glisse sur des étoiles phosphorescentes.

2 septembre.—Mgr Plantier, évêque de Taïti, dit la messe à bord dans sa cabine.

3 septembre.—Navigation tranquille. Nous passons devant les îles des Perles, et ce soir nous serons à Panama.[Table des matières]

Panama.—Travaux du Canal.

Panama.

La ville de Panama. — La République de la Colombie. — Situation. — Surface. — Population. — Produits. — La Compagnie universelle du canal interocéanique. — Le personnel. — L'hôpital. — L'isthme. — Le canal et ses dimensions. — État des travaux. — Moyens d'exécution. — Le barrage du Chagre. — Le chemin de fer. — La ville et le port de Colon. — Résultat du percement de l'isthme.

D'après l'itinéraire distribué par la Pacific Steam Company, l'Islay devait arriver à Panama le 2 septembre. Nous n'abordâmes à ce port que le 3, à 5 heures du soir. Faute de fond, les navires s'arrêtent à l'île de Taboga, et nous transbordons sur un petit steamer qui, en vingt-cinq minutes, nous dépose au môle de Panama. Ce n'est pas petite affaire alors que de suivre le mouvement de ses bagages. Des noirs, des bruns les prennent à tort et à travers, et on a de la peine à les réunir.

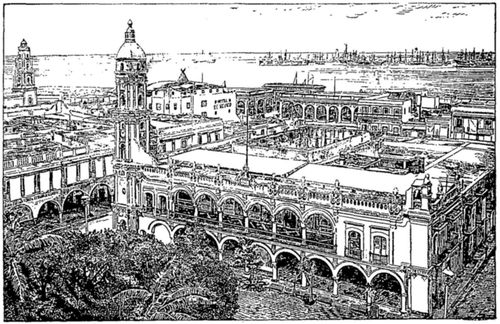

Vue de la mer, la ville de Panama présente vin panorama magnifique. Elle occupe un petit monticule, formant presqu'île. Là s'accumulent les maisons et se détachent les clochers des nombreuses églises. Les palmiers, les cocotiers, les bananiers abondent comme dans les plus beaux pays de la zone torride.

À terre c'est autre chose; les maisons sont délabrées (p. 012) et plusieurs en ruine: l'herbe pousse partout, dans la saison des pluies; des dépôts de fumier par-ci par-là n'augmentent pas la salubrité de l'air; on me dit pourtant que la propreté a fait de grands progrès, et qu'il n'y a pas longtemps, tous les résidus étaient simplement jetés à la rue et y séjournaient. Une ville ainsi tenue engendrerait des miasmes et des maladies sous toutes les latitudes.

En ce moment, à la suite des travaux du canal, Panama, qui ne comptait dernièrement que 8,000 âmes, en a déjà 15,000. Au Grand Hôtel où je descends, on a la bonté de me donner une chambre formant coin, avec une fenêtre sur chaque façade; je comptais ainsi jouir du courant d'air, mais il y en a si peu ici, que les fenêtres n'ont même pas de vitres. Elles sont formées de simples planches massives dont le haut est découpé en persienne. J'avais la vue sur la mer et m'en réjouissais comme devant m'amener une brise pure et saine, mais la marée baissant, elle laisse à découvert des rochers sur quelques centaines de mètres, et les fumiers qu'on y dépose m'envoient des odeurs insupportables. S'il est vrai qu'on a fait déjà tant de progrès, il en reste à faire encore!

Le matin en me levant, je demande à prendre un bain. On m'envoie chez le perruquier. Il n'y a, en effet, que les perruquiers qui donnent des bains à Panama.

Panama.—La ville.

L'isthme de Panama se trouve dans l'État de Panama, un des 7 États confédérés de la Colombie. Cette république, au centre de l'Amérique, a une surface de (p. 013) 1,300,000 kilomètres carrés, et une population de 3,000,000 d'habitants. Elle confine au nord avec la mer des Antilles, au sud avec la république de l'Équateur et le Brésil, à l'est avec le Brésil et le Venézuéla, au nord-est la république de Costa-Rica, et à l'ouest le Pacifique. La capitale, Bogota, au centre du pays, est située à 3,000 mètres d'altitude, et compte 120,000 habitants. On l'atteint en remontant durant 8 jours le fleuve Maddalena, et en chevauchant durant 3 autres jours. L'intérieur du pays, dans les Andes, jouit d'un climat sain et tempéré, mais les côtes sont brûlantes et malsaines.

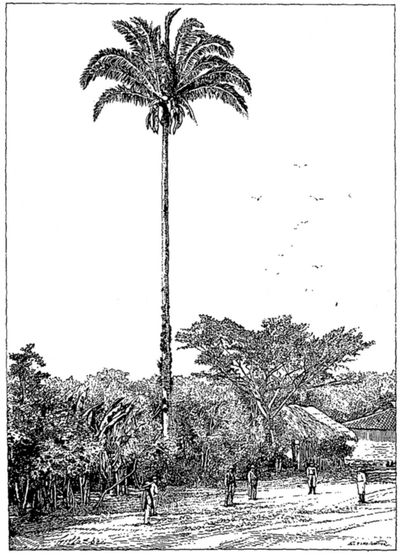

Les revenus varient entre 3 ou 4 millions de piastres. L'exportation atteint 35,000,000 de francs. Elle comprend l'or, l'argent, les pierres précieuses, le tabac; le quinquina, les bois de teinture, les résines, le caoutchouc, et les chapeaux dits de Panama. On exporte aussi une grande quantité de bananes: 1,500 à 2,000 tonnes par mois partent pour les États-Unis de l'Amérique du Nord. Il y a aussi de grandes plantations de cocotiers dont quelques-unes comptent jusqu'à 80,000 plants, rapportant une moyenne de 5 francs par plante.

La mer abonde en coraux, en nacre, tortues et poissons de toute sorte. Le bas des rivières est peuplé de caïmans. À Panama, dans les forêts vierges, on rencontre beaucoup de singes, et le paresseux, espèce de petit ours qui se meut très lentement mais qui ne lâche pas ce qu'il empoigne. On rencontre aussi le petit tigre, le serpent corail et beaucoup de scorpions. Parmi les oiseaux, (p. 014) on voit le perroquet, le cardinal, le canari, le merle, l'aigle, le condor et le paon.

Ma première visite fut pour les bureaux de la Compagnie. Ils occupent, sur la place, la grande maison qui était l'ancien Grand Hôtel. Sur la façade on lit: Compagnie universelle du canal interocéanique. M. de Lesseps a toujours travaillé pour le monde entier.

M. Dumarteau, directeur des travaux, me reçoit avec égards et me présente à M. le commandant Richier, agent général de la Compagnie, qui a la bonté de m'inviter à déjeuner.

Le mois d'août, qui est le plus mauvais de l'année, a encore éprouvé le personnel: sur 700 employés, 20 ont eu la fièvre jaune et le plus grand nombre les fièvres paludéennes. Au commencement de la saison des pluies, on peut presque prévoir quels sont ceux qui succomberont. Ce sont les buveurs et les noceurs. L'hôpital contient de 2 à 300 malades; ce chiffre n'est pas excessif pour 8 à 10,000 ouvriers.

La mortalité atteint environ 5%. La Compagnie déploie une sollicitude paternelle pour son personnel. Les employés débutent à 120 piastres par mois (600 fr.) plus 12% pour frais de logement. Les ingénieurs de section ont 417 piastres par mois. Après 2 ans, ils ont droit à un congé de 5 mois pendant lequel le traitement est payé en entier.

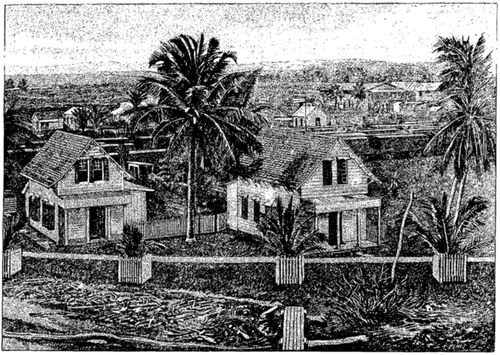

Panama.—Maison des employés du canal.

Dans les sections, sur la ligne, on a bâti des maisons pour le personnel. La Compagnie fait venir de France, le (p. 015) vin et l'eau de Saint-Galmier, et les cède à son personnel à prix coûtant.

À Panama, elle a formé pour ses employés un cercle avec billards et jeux divers. Les bureaux sont vastes, les fenêtres grandes et les plafonds élevés. Par intervalle, on les conduit en pique-nique aux îles des Perles ou ailleurs.

L'hôpital, bâti sur le versant d'une colline à 2 kilomètres de Panama, se compose d'un groupe de 12 maisons ou salles recevant séparément les divers genres de maladie. Ces 12 salles contiennent chacune 24 lits. Une maison est réservée aux employés: ceux-ci vont passer leur convalescence à l'île de Taboga, où l'air est pur et le climat sain. Les Sœurs de Charité, au nombre de 21, prennent soin des malades; le docteur en chef, avec lequel j'ai beaucoup causé, rend hommage à leur dévouement. La supérieure, qui m'a renseigné sur tous les détails du service, m'a paru une maîtresse femme remplie de tact. Les malades appartiennent à toutes les nations: Italiens, Américains, Anglais, Français, Allemands, nègres, et sont tous également bien traités. Les nègres souffrent, comme partout, de plaies aux jambes; les blancs sont facilement sujets à la fièvre paludéenne et à la dysenterie. Il y a eu quelques cas de fièvre jaune, mais à l'état endémique. Chaque section a aussi son médecin, ce qui en porte le nombre à 15.—500 ouvriers étaient en train d'entourer d'un superbe parc les bâtiments de l'hôpital. Près de là sont les écuries, dirigées (p. 016) par M. Trippier: la Compagnie possède, en ce moment 280 chevaux, mules et ânes, pour les divers services.

À la poste, je trouve de nombreuses lettres d'Europe; parents et amis vont bien, Dieu soit béni! mais j'ai moins de satisfaction par les renseignements des Compagnies de bateaux à vapeur. Celui qui va à San-Francisco ne part que le 12 septembre. Que faire pendant 8 jours sous le soleil de Panama? De plus, il arrive vers le 30 à San-Francisco, lorsque le steamer pour l'Australie est parti le 22, et que le suivant ne part que le 20 octobre. Que faire donc durant 20 jours à San-Francisco?

Je me décide à passer à Cuba, de là à Mexico et à la Nouvelle-Orléans, pour gagner San-Francisco par terre.

5 septembre.—M. Demarteau, qui se rend à Colon, veut bien m'admettre en sa compagnie, et le comte de Kérouan, inspecteur, m'explique minutieusement durant le trajet l'état des travaux.

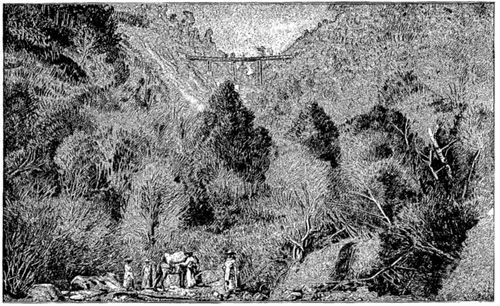

Panama.—Abattage de la forêt vierge.—Section 2.—Culebra.

Le tracé a 47 milles anglais, environ 80 kilomètres, et suit en grande partie la ligne du chemin de fer. Afin de ne pas être gêné pour le transport du matériel, la Compagnie du canal a acheté les 9/10 des actions de ce chemin de fer. On sait que, pour ce petit parcours, les voyageurs paient 25 dollars, ce qui a permis à la Compagnie primitive de réaliser d'importants bénéfices. Mais comme ce chemin est à voie unique; et qu'il; doit faire le service des voyageurs et des marchandises entre les deux océans, il est à craindre qu'à un moment donné il ne devienne insuffisant, (p. 017) surtout lorsque les travaux seront entrés dans la grande période d'exécution.

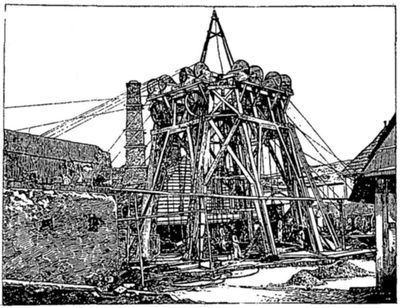

Pour le moment, la période de préparation touche à sa fin. La forêt vierge est coupée sur tout le parcours On abat les arbres et les lianes. Après la saison des pluies ils sèchent et on y met le feu. Presque partout on a poussé activement les voies ferrées destinées à la décharge des déblais. Dans une section, celle d'Imperador, dirigée par M. Jacquemain, on a déjà creusé le canal sur toute sa largeur à la profondeur de 1 mètre Le canal sera large de 100 mètres et profond de 8 mètres 1/2.

Le canal de Suez n'a que 7 mètres de profondeur, 100 mètres de large seulement dans les gares, et 140 kilomètres de long. Par contre, le canal de Panama, s'il est plus court, a des déblais plus durs et plus importants. On calcule que le quart sera roche dure ou demi-dure, et les talus varieront de 1 mètre jusqu'à 100 mètres au point culminant. Le terrain, en effet, sur la moitié de son parcours est ondulé, et quoique le tracé fasse plusieurs courbes pour éviter les collines, on ne peut faire à moins que d'en couper quelques-unes.

Nous voyons par-ci par-là fonctionner les excavateurs; ils sont de deux sortes: l'excavateur américain à une seule pelle, qui fonctionne comme les dragues marines. Le bout de la pelle est garni de trois pointes qui s'enfoncent dans le sol. La pelle se remplit de 2 mètres cubes de terre; élevée en l'air, on laisse tomber la paroi inférieure et la terre s'en va dans les wagons de décharge. Un excavateur (p. 018) peut ainsi enlever de 500 à 800 mètres cubes par jour. L'excavateur français est à godets sans fin, prenant la terre et la versant dans les wagons de décharge. Il remue à peu près le même nombre de mètres cubes que l'excavateur américain; l'un et l'autre coûtent environ 40,000 fr. Il y en a vingt-cinq en fonction en ce moment, mais le nombre en sera bientôt plus que triplé. Nous voyons aussi de nombreux ouvriers amener les wagons à main sur les petits rails mobiles: ce système rend bien des services.

Aux diverses stations, on a choisi un point élevé pour y construire les jolis chalets destinés aux employés. L'un d'entre eux, qui est dans notre wagon, emmène sa jeune épouse à la station qui lui est assignée. Il faut bien que ces anges du foyer aient leur part de peine et de courage dans ce grand travail qui honore notre pays. Les chefs en sont heureux, car jeune homme marié, jeune homme rangé; mais ils redoutent les dames aux pantalons.

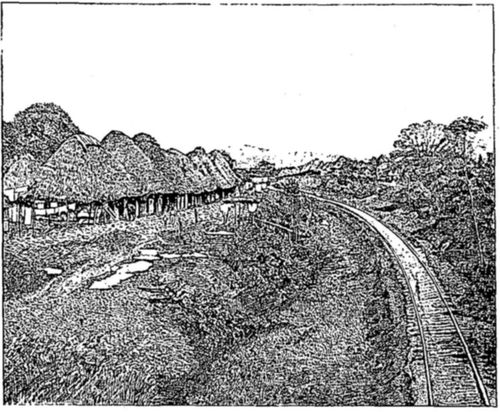

À côté des chalets destinés aux employés, sont les cabanes de chaume à forme pyramidale en usage dans le pays. Elles servent d'habitation aux ouvriers. Près de là, les cantines, tenues par des hommes de confiance, leur fournissent le nécessaire à des prix raisonnables. Les tâcherons appartiennent à toutes les nations. Les ouvriers viennent en majorité des Antilles et gagnent de 5 à 6 fr. par jour. Ils travaillent presque tous à la tâche. On calcule qu'il faudra déplacer 100,000,000 de mètres cubes pour le canal; la moyenne du déplacement est de 5 fr. le (p. 019) mètre cube, ce qui fera un demi-milliard de francs. Jusqu'à ce jour, la Compagnie a émis pour 300,000,000 d'actions, sur lesquels un tiers est dépensé.

Panama.—Village indigène.

La Compagnie a passé avec des entrepreneurs divers de nombreux contrats pour l'excavation et le transport de millions de mètres cubes de terre dans un espace d'un à deux ans. Si les prévisions se réalisent, le canal sera achevé en 1888. Plusieurs, surtout parmi les Américains, pensent qu'il faudra vingt ans et un milliard et demi pour venir à bout de cette entreprise colossale. Quoi qu'il en soit, c'est déjà beaucoup qu'aujourd'hui on ne la déclare (p. 020) plus impossible et que la question se réduise aux chiffres d'argent et de temps.

Le travail le plus colossal sera le barrage du Chagre qui aboutit aujourd'hui au port de Colon. Cette rivière, lors des pluies diluviennes, s'élève de 18 à 24 pieds en quelques heures, et comme elle suit en partie le parcours du canal, il faut la déplacer et la rejeter vers Panama. On compte le faire au moyen d'un barrage qui sera le plus grand du monde et qu'on obtiendra par les millions de mètres cubes de déblais du canal.

La Compagnie a occupé gratuitement le terrain appartenant à l'État, mais elle a dû acheter tout celui qui appartenait aux particuliers. La moyenne des prix n'a pas dépassé 112 fr. l'hectare; il s'est élevé jusqu'à 500 fr. dans les parties plantées en bananes: on estime à environ 5 fr. le pied de bananier. Sur la route, nous en voyons des champs immenses avec des régimes dépassant le poids de 50 kilogrammes. On les coupe et on les expédie à New-York.

La Compagnie a en outre reçu comme gratification 600,000 hectares de terre qu'une commission d'arpenteurs va délimiter. Sur ces terres existent des mines d'or et de charbon.

À peine sortis de la région des collines, nous trouvons les marais, qui bordent la ligne du chemin de fer des deux côtés. Infailliblement, ils doivent engendrer les fièvres; on me dit que même les hirondelles en sont prises parfois et tombent, mais, l'accès passé, elles reprennent leur vol.

(p. 021) Le canal sera un vaste drainage qui recevra les rigoles latérales. Quand il sera achevé, la santé fleurira dans le pays. On pourra alors y cultiver la canne à sucre et toutes les plantes tropicales. Ceux qui jouiront de ces bienfaits penseront aux pionniers qui les leur auront procurés par le sacrifice de leur vie. Il en est ainsi pour tous les pays nouveaux. Il faut que l'homme soit semé, pour que la civilisation pousse dessus.

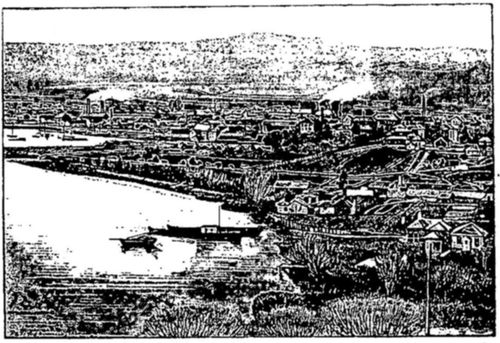

À la station de Buenavista, le tracé du canal quitte la ligne du chemin de fer et ne la retrouve qu'à environ 30 kilomètres plus loin, à la cité de Lesseps, près Colon. Là, des dragues creusent le port intérieur et on comble un marais qui fournira plusieurs hectares de terrain pour les quais et entrepôts.

Aussitôt que les nombreux excavateurs commandés seront arrivés et montés, la Compagnie pourra employer jusqu'à 40,000 ouvriers, et à mesure qu'on remplira les marais, et que le travail avancera, l'état sanitaire s'améliorera.

Colon, lui aussi, commence à prendre de grandes proportions par l'affluence des ouvriers.

Il en sera du canal de Panama comme de celui de Suez. Les plus intéressés, qui ne voulaient pas y croire et faisaient leur possible pour l'entraver, seront les premiers à en profiter, et un beau jour les journaux de tous les pays annonceront l'inauguration du grand canal interocéanique.

Ce sera un grand jour et comme l'aurore de la résurrection (p. 022) de l'Amérique centrale. En effet, ces pays, actuellement presque inabordables, seront alors accessibles à l'immigration européenne qui viendra et absorbera le noyau batailleur et sauvage de l'actuelle génération espagnole, et ces vastes contrées, qui se perdent aujourd'hui en révolutions périodiques, grandiront par l'application au travail et la mise à profit des immenses ressources du sol.

Les deux canaux de M. de Lesseps sont une œuvre providentielle de progrès et de paix. Comme les chemins de fer, ils auront contribué grandement à rapprocher les diverses branches de la famille humaine!

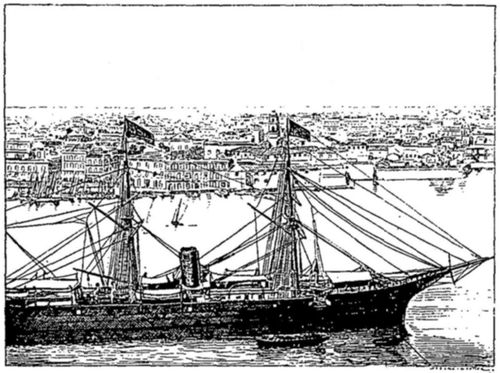

Après avoir laissé aux soins d'un agent de la Compagnie une caisse à expédier à la Société de Géographie de Lyon, je quitte M. Dumarteau et ses collaborateurs, tous si prévenants pour le voyageur, et à 6 heures du soir, je monte sur le Para, navire de 3,800 tonnes de la Royal-Mail, qui doit me porter à la Jamaïque, à Porto-Rico et à Saint-Thomas.

6 septembre.—Navigation par une mer houleuse. Des nuées de poissons volants accompagnent le navire.

7 septembre.—Navigation plus tranquille. Chaleur étouffante, 40°. Le soir, à 6 heures, nous arrivons devant Port-Royal, à l'entrée de la baie de Kingstown, capitale de la Jamaïque. L'officier de santé vient à bord et nous permet l'entrée.[Table des matières]

Les Antilles.

La Jamaïque. — Situation. — Surface. — Produits. — Température. — Histoire. — Population. — Justice. — Contributions. — Les coolies hindous. — Irrigation. — Chemins de fer. — Importation. — Exportation. — Main-d'œuvre. — Les Building Societies. — Les îles annexes. — La ville de Kingstown. — Le marché. — Une école professionnelle. — Une plantation de cannes à sucre. — Les campagnards. — La garnison.

Port-Royal ne contient maintenant que peu de maisons entourées de cocotiers. Elle était la capitale de l'île avant 1692; mais le 7 juin de cette année, un terrible tremblement de terre secoua la ville, et la mer soulevée la submergea. Des milliers de personnes périrent englouties dans les flots ou ensevelies dans les crevasses. Quelques-unes, après avoir été prises dans les fissures de la terre entr'ouverte, furent rejetées par des secousses postérieures et purent vivre encore de longues années. Port-Royal fut encore plusieurs fois reconstruite et plusieurs fois dévorée par les flammes. À la fin, ses habitants se transportèrent à Kingstown, à l'extrémité de la baie, et en firent la capitale.

Cette baie est vaste et sûre, mais peu profonde. On a creusé des canaux pour l'approche des navires, et un (p. 024) pilote est nécessaire. Nous laissons à gauche les bâtiments servant de lazaret, passons devant un fort, et accostons au môle à Kingstown. Partout la végétation est tropicale, les cocotiers élèvent leurs plumets même au-dessus du phare.

L'île de la Jamaïque est une des quatre grandes Antilles. Les trois autres sont Cuba, Haïti, Porto-Rico. Elle est située entre le 17° 43' et 18° 32' latitude nord et le 76° 11' et 78° 20' longitude ouest. Elle est distante d'environ 5,000 milles de l'Angleterre, 100 milles de Saint-Domingue, 90 milles de Cuba, 445 milles de Carthagène et 540 milles de Colon. Son nom est composé de mots indiens qui signifient eau et bois, deux choses qui abondent dans l'île. La longueur de Jamaïca, comme l'appellent les Anglais, est de 144 milles; sa largeur de 49; sa surface de 4,193 milles carrés, dont 646 seulement en plaines. Elle est divisée en trois comtés. La température est de 35° à 40° au bord de la mer, mais elle descend jusqu'à 15° ou 20° dans les montagnes qui couvrent presque toute l'île. Celles-ci atteignent au centre l'altitude de 7,360 pieds au pic des Montagnes Bleues. Dans les plaines, on cultive la canne à sucre; sur les coteaux, le café, et vers les sommets, le quinquina, espèce particulière qui vient ici en forme d'arbuste.

L'Île abonde en eaux minérales; les principales sources utilisées pour les bains sont: Bath, eaux sulfureuses, et Milk-river spring, eaux thermales salées.

La Jamaïque a été découverte le 3 mai 1494 par Christophe (p. 025) Colomb dans son deuxième voyage. Son fils Diego Colomb la gouverna après lui, mais par la suite, les Espagnols se montrèrent cruels envers les Indiens au point qu'en 60 ans ils firent périr 60,000 familles. L'île ne possédait plus que 4 à 5,000 habitants lorsque l'amiral Penn, le 3 mai 1655, s'en rendit maître au nom de l'Angleterre. On encouragea les plantations, on amena des nègres d'Afrique, et en 1673, un premier envoi de sucre fut fait en Angleterre. Le recensement de cette année donne pour l'île 4,050 hommes, 2,006 femmes, 1,712 enfants, 9,504 noirs, en tout 17,272 âmes.

En 1791, la population s'élève à 291,400 âmes, dont 250,000 esclaves. En 1871, la population compte 506,154 âmes, dont 13,101 blancs, 100,346 de couleur et 392,707 noirs. En 1881, la population atteint 580,804 âmes, soit une augmentation de plus de 74,000 en dix ans.

Conformément aux traditions anglaises, l'île est divisée en comtés et paroisses, et possède environ 2,000 électeurs. Elle est administrée par un gouverneur nommé par la Reine et assisté d'un Conseil. Les députés élus coopèrent à la formation des lois. La justice est rendue par des juges de paix, par les petty sessions dans les districts, avec droit d'appel à la Cour suprême.

Le terrain est frappé de contributions diverses selon le genre de culture; ainsi on paie 3 pence par acre de terrain planté en cannes à sucre, café, genièvre, arrowroot, blé, noisettes de terre, coton, tabac, cacao et légumes. (p. 026) On ne paie que la moitié de ce prix si le terrain est semé d'herbe de Guinée, qui est ici le meilleur foin. On paie 3/4 de penny pour un acre de terrain cultivé en piment ou destiné au pâturage; et 1/4 de penny pour un acre de terrain en bois. Le droit varie de 1 à 11 schellings par tête de bétail de trait; les chiens paient 5 fr. Les droits d'importation sont 6 pence par gallon de bière, 2 par livre de jambon, 4 par boisseau d'orge, 1 schelling par 200 livres de bœuf séché ou salé, 6 schellings par 100 livres de pain ou de biscuit, 2 pence par livre de chandelle, 10 schellings par tête de bétail, 3 schellings 1/2 par 100 livres de poisson séché ou salé, 8 schellings par 196 livres de farine, 2 schellings par gallon de vin.

Pour faciliter la culture de la canne à sucre, le gouvernement de l'île a eu recours aux coolies hindous. Il en existe maintenant une quinzaine de mille en Jamaïca. Tous les ans, un navire va les chercher aux Indes orientales, et ramène ceux qui, après 10 ans de séjour, demandent à être rapatriés. Le voyage et le retour sont aux frais du gouvernement. L'engagement est pour 10 ans, le coolie doit en passer 5 à la campagne. Pour les 5 autres, il pourra travailler où il voudra. Le propriétaire qui accepte le coolie doit lui fournir la nourriture, consistant en riz et poissons, et 1 schelling par jour. Pour les femmes, la nourriture et 9 pence par jour. Deux fois le mois, l'inspecteur passe dans chaque établissement qui occupe des coolies, pour voir comment ils se comportent et comment ils sont traités. S'ils sont légèrement (p. 027) malades, ils sont soignés à la ferme; s'ils le sont gravement, ils vont à l'hôpital. Après 10 ans, s'ils consentent à rester librement dans le pays, ils reçoivent une prime de 10 livres sterling. Ils sont plus intelligents que les noirs, et ceux qui se comportent bien se créent de bonnes situations.

Il y a déjà quelques petits tronçons de chemins de fer dans l'île. Les principales villes sont éclairées au gaz et fournies d'eau. On a même construit divers canaux d'irrigation, dont le principal, celui de Riocobre, compte au moins 60 kilomètres. Le service des prisons a été amélioré, les prisonniers sont séparés selon le degré de condamnation, et moralisés par le travail.

En 1881, l'importation a été de 1,392,668 livres sterling, et l'exportation de 1,178,594 livres sterling. Les articles principaux d'exportation ont été: le sucre pour 336,901 l. stg., le rhum pour 174,406 l. stg., le café pour 231,383 l. stg., le piment pour 87,843 l. stg., le bois de teinture pour 141,296 l. stg., les fruits pour 44,215 l. stg., le tabac pour 16,412 l. stg.

En 1881, étaient cultivées en canne à sucre 39,712 acres ou arpents; en café, 18,456 acres; en genièvre, 100 acres; en tabac, 408 acres; en cacao, 26 acres; en légumes, 51,363 acres; en herbe de Guinée, 120,443 acres; en pâturages, 253,470 acres; en prés et pâturages, 52,646 acres; en piment, 1,689 acres, soit un total de 538,313 acres de terre en culture.

La main-d'œuvre est, pour l'homme de peine, de 1 schelling (p. 028) 6 pence à 1 schelling 9 pence par jour. Les femmes se paient 1 schelling par jour. Le charpentier gagne 2 schellings 9 pence, le serrurier de 3 à 4 schellings. Une charrette et mule coûte 5 schellings par jour et 7 schellings avec 2 mules.

Le prix des objets de nourriture est de 3 pence la livre de pain, 2 pence 1/4 la livre de sucre, 6 pence la livre de bœuf, 9 pence la livre de volaille, 8 pence la livre de porc.

Comme dans toutes les colonies anglaises, il y a ici un grand nombre de building societies, qui ont pour but d'avancer l'argent nécessaire à la construction ou achat de maisons, remboursable mensuellement.

La Jamaïca permanent building Society, qui est une des principales, sur un prêt de 100 livres sterling, prend pour intérêt l. stg. 2-10-10 par mois durant 48 mois, ou bien l. stg. 2-6 durant 60 mois, ou l. stg. 1-17-1 durant 72 mois, et ainsi graduellement jusqu'à l. stg. 1-5-10 durant 120 mois.

Ces compagnies, tout en rendant un immense service aux habitants, qui trouvent par elles moyen de se former leur home, rapportent encore de beaux bénéfices, et il serait désirable de voir des sociétés semblables se former dans nos villes de France.

En 1881, il y avait dans l'île 53,635 hommes mariés, et 54,209 femmes mariées; les naissances se sont élevées à 21,340, soit 36 par 1,000 de la population; les morts ont été de 15,125, soit 26 pour 1,000.

(p. 029) La Jamaïque a comme annexes les petites îles Caïmans et les rochers Morant et Pedro. Le gouvernement, moyennant 50 l. stg. par an, permet aux personnes qui en font la demande, d'y recueillir le guano, les tortues et les œufs d'oiseaux marins.

La ville de Kingstown compte 38,000 habitants, ses rues ont 8 mètres de large et quelques-unes le double; les maisons sont en bois ou brique avec couverture en lames de bois; 600 maisons ont disparu dans le grand incendie du 11 décembre dernier, on les reconstruit et on fait les toitures en zinc.

Je descends à terre et parcours diverses rues: le gaz était remplacé par le clair de lune; c'est une bonne économie, car il coûte ici plus de 0 fr. 50 le mètre cube. La chaleur est suffocante, on voit partout derrière les persiennes sous les verandah, les gens étendus cherchant l'air respirable.

Les trottoirs sont couverts de portiques en bois.

Les Pères Jésuites desservent la mission.

Les Franciscaines du tiers ordre s'occupent d'instruction; elles ont 15 internes, 30 demi-pensionnaires et plus de 100 externes gratuites. Le parc, au centre de la ville, est fort gracieux. On y voit les statues des gouverneurs et autres hommes de mérite qui ont illustré le pays.

C'est samedi jour de marché, les halles sont fort animées. Plusieurs rues reçoivent le trop plein des vendeurs; ces bonnes gens portent au marché des mangos, des poires à beurre végétal, des bananes, diverses autres (p. 030) sortes de fruits tropicaux, des cannes, de la mélasse, des racines, des piments, des ananas, des légumes, etc. La viande a très bonne apparence.

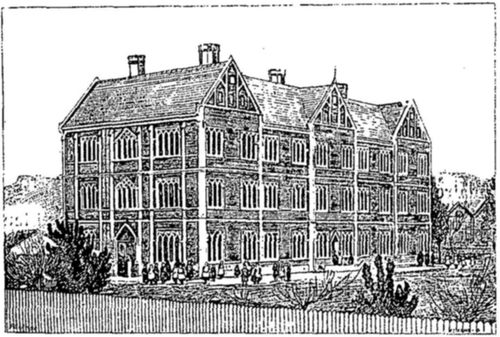

Le Père Ryan a la bonté de me retenir à déjeuner. Sa maison est vaste et bien aérée, néanmoins le thermomètre, dans sa chambre, marque 37°. Les Pères ont le soin spirituel de 11,000 catholiques dans l'île, le reste de la population appartient aux diverses sectes protestantes. Le Père Dupon est depuis 35 ans dans l'île, où il est connu, estimé et aimé de tout le monde. Après une excursion à la campagne, au déjeuner on me sert les principaux fruits et légumes du pays, le tout assaisonné par du madère et le fameux rhum de la Jamaïque. Le bon Père veut me faire connaître une institution de création récente; c'est une maison d'instruction professionnelle qui vient d'être confiée à une congrégation de religieuses indigènes. À quelques milles dans la campagne, une maisonnette dans un vaste jardin reçoit 25 filles. Je les trouve en prières, mais leur temps est surtout occupé à apprendre les divers métiers réservés aux femmes. L'homme ne vit pas seulement de pain; mais il lui faut pourtant le pain, et les saints, toujours pratiques, se sont sans cesse préoccupés de fournir aux populations un gagne-pain nécessaire. Saint François Régis a introduit dans le Velay l'industrie des dentelles qui fait vivre tant de gens de la campagne, et dom Bosco fait de ses enfants des tailleurs, des menuisiers, des serruriers, etc.

La supérieure de la nouvelle Congrégation nous fait (p. 031) parcourir le jardin, où je vois le caféier, le cacaotier, le cocotier et tous les fruits tropicaux à côté des légumes européens. Puis le Père me conduit au tramway qui va hors la ville à plusieurs milles de distance. Là où il s'arrête, une voiture me prend et me conduit à 6 milles à Constant Spring, plantation de cannes que je désirais visiter. Sur la route les gens de la campagne forment une longue procession de va-et-vient. Les uns sont sur des chars, les autres sur des mules ou sur des ânes, le plus grand nombre à pied. Les femmes sont en majorité et portent sur la tête une corbeille ronde remplie de fruits qui leur rapportera environ un schelling, de quoi acheter sel, morue, et autres provisions qu'elles rapportent ensuite. Ces braves gens ont fait souvent 10, 15 et 20 milles, marchant parfois la nuit pour venir faire ces petits échanges. Ils sont de toutes les couleurs, du brun clair au noir obscur; les vêtements sont généralement blancs ou de couleurs voyantes, le tempérament est gai, on rit et on jase.

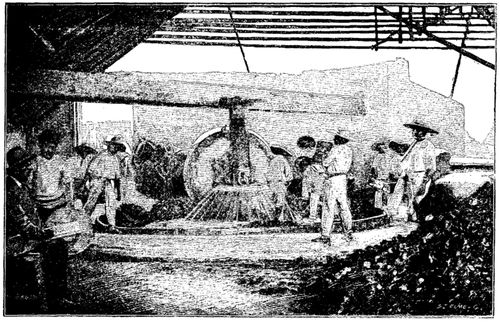

M. Georges, propriétaire de Constant Spring, a la bonté de me faire ouvrir l'usine qu'on répare en ce moment. Les cylindres, les chaudières, les clarificateurs sont semblables à ceux que j'ai décrit pour l'Infanta près de Lima[1], mais tout est ici sur une beaucoup plus petite échelle. En effet, M. Georges n'a que 220 acres plantées, lui produisant 220 tonnes de cannes, desquelles il tire (p. 032) 8% de sucre et 100 gallons de rhum (environ 400 litres) par tonne de canne. Il le vend en Angleterre au prix de 2 à 3 schellings le gallon; le droit et fret ne dépassent pas 7 à 8 pence par gallon.

Comme à l'Infanta, après la production du sucre, on lave l'usine et le résidu s'en va dans le distillateur qui reçoit 1,000 gallons à la fois, et donne 90 gallons de rhum, soit 9%.

M. Georges emploie de nombreux Hindous. Deux d'entre eux viennent de se quereller devant nous. Ils s'apaisent bientôt à la menace de se voir dénoncer à l'inspecteur. Le terrain étant pauvre, M. Georges est obligé d'engraisser ses cannes avec une préparation de guano qu'il importe d'Angleterre au prix de 55 l. stg. la tonne. La canne dure 3 ans et donne une récolte par an.

À mon retour, j'admire encore une fois la campagne verdoyante et par-ci par-là quelques magnifiques villas de riches marchands. Je salue M. Malabre, notre vice-consul, fais ma petite provision de rhum, et à 5 heures je suis à bord pour le dîner.

Le navire a chargé une collection de tortues qu'on porte en Angleterre pour la soupe des gourmets. Presque toutes ont plus d'un mètre de long: elles sont renversées sur le dos, et regardent avec des yeux languissants qui inspirent la compassion. Un grand nombre de négresses viennent nous offrir des paniers et des éventails en feuilles de palmiers. La couleur de leur peau est plus ou moins foncée: entre le blanc pur et le noir (p. 033) pur, on compte trois degrés désignés par des noms différents: le sambo, le mulâtre, le quarteron.

Le 9 septembre, à 9 heures du matin, le navire lève l'ancre. Nous parcourons en sens inverse la magnifique rade. Au loin sur la montagne, on aperçoit les blanches baraques du bataillon de soldats européens que l'Angleterre entretient dans l'île; le bataillon de soldats nègres commandé par des Européens est cantonné dans la ville. Les baraques du bataillon européen sont à 2,000 pieds sur le niveau de la mer et jouissent d'un climat plus sain et plus frais: c'est pratique.

L'île que j'ai vue si verte à cette saison des pluies est parfois bien aride à la saison sèche. Les pluies avaient lieu régulièrement en octobre, mais depuis le déboisement, elles sont moins abondantes; conserver les forêts sera toujours une sage précaution.

Toute la journée nous côtoyons l'île.[Table des matières]

Haïti et San-Domingo. — Port-au-Prince. — Les Nègres. — La révolution. — L'île Saint-Thomas et le groupe des Vierges. — Histoire. — L'esclavage. — La ville et le port. — La Royal-Mail. — Excursion dans l'île. — Une plantation de cannes. — Les ouragans. — San-Juan de Porto-Rico. — Navigation vers Cuba.

À la pointe du jour nous entrons dans l'immense golfe de Gonaïve au bout duquel est Port-au-Prince, capitale de la république d'Haïti. Cette île fut découverte le 6 décembre 1492, par Christophe Colomb, qui l'appela Hispaniola. En 1630, les Français y formèrent plusieurs établissements sur la côte nord, et en 1698, ils en formèrent d'autres à l'ouest et au sud. Les Espagnols en avaient occupé la plus grande partie à l'orient et l'appelaient San-Domingo. Au commencement de ce siècle les noirs, qui formaient la grande majorité de la population, se révoltèrent aussi bien contre les Français que contre les Espagnols et constituèrent les républiques d'Haïti et de San-Domingo. L'une et l'autre sont presque continuellement en révolution.

La république d'Haïti compte 24,000 kilomètres carrés et 550,000 habitants. La population a presque diminué de moitié depuis l'indépendance. La capitale, Port-au-Prince, (p. 036) a 25,000 habitants; ses maisons, étagées sur un coteau dont la mer baigne le pied, sont petites et couvertes en bois. On distingue le palais du gouvernement, qu'habite M. Salomon, président actuel. Il paraît que sa science gouvernementale n'est pas à la hauteur de celle de son grand homonyme, puisque, depuis 6 mois, il a révolution chez lui. Plusieurs villes, et entre autres Jacmel, sont aux mains des rebelles, qui vont en avant au cri de ôte-toi que je m'y mette. Ils ont acheté un navire pour transporter leurs adhérents, et, faute d'argent, le gouvernement ne peut en acheter un autre pour le leur opposer.

Vers 9 heures, le Para jette l'ancre devant Port-au-Prince. Trois navires de guerre stationnent devant cette capitale, probablement dans l'intention de porter les noirs à réflexion. Ils appartiennent à la France, à l'Angleterre, à l'Espagne. Il y a quelques commerçants étrangers à Port-au-Prince, mais il n'y a pas de propriétaires blancs. Les noirs, jaloux, et craignant de voir renaître leur influence, ont interdit à tous les étrangers le pouvoir d'acheter des immeubles dans l'île. Le docteur en chef vient à bord, coiffé d'un chapeau forme décalitre à demi écrasé: il met ses lunettes et lit les papiers avec un air d'importance. Plusieurs indigènes nous entretiennent longuement sur les tripots du gouvernement et sur les agissements des rebelles. Le nègre fuit le travail; quelques fruits dans la forêt lui suffisent; le gouvernement ne sait plus où lever des impôts.

(p. 037) La température est brûlante, la végétation magnifique. À 11 heures, le navire lève l'ancre et nous parcourons encore une fois le beau golfe de Gonaïve.

Le lendemain, le reste de la journée, nous avons toujours à tribord l'île d'Haïti, ancienne partie espagnole, aujourd'hui république de San-Domingo. Elle a une surface de 53,000 kilomètres carrés et une population à peine de 250,000 habitants. Le pays est en partie montagneux. Une chaîne de montagnes appelée Cibao la traverse; son pic le plus élevé atteint 2,274 mètres. L'exportation se réduit à un peu de café, de tabac et de bois de teinture; et pourtant cette île extrêmement fertile pourrait nourrir plusieurs millions d'habitants! Ceux qui prétendent que le nègre a assez d'aptitude pour bien gouverner ont ici un démenti. Pour peu qu'on les laisse à eux-mêmes encore un siècle, ils se réduiront à quelques milliers d'habitants vivant de fruits dans les bois.

La capitale, San-Domingo, compte 16,000 habitants; elle n'est pas en révolution aujourd'hui, elle le sera peut-être demain.

Les républiques de San-Domingo et d'Haïti professent la religion catholique.

Le 12 septembre nous côtoyons l'île de Porto-Rico, et vers le soir nous arrivons à Saint-Thomas.

Cette petite île, toute verdoyante en cette saison des pluies, est désolée par la sécheresse le reste de l'année. Avec Sainte-Croix et Saint-Jean, elle appartient au Danemark depuis environ deux siècles. Ces trois îles font partie (p. 038) du groupe des Vierges, découvert par Christophe Colomb dans son deuxième voyage en 1493. Il les appela ainsi en l'honneur des onze mille vierges martyrisées avec sainte Ursule. Colomb les trouva habitées par les Caraïbes, tribus sauvages qui faisaient des incursions dans les îles voisines pour saisir les paisibles Arrowauks et se nourrir de leur chair.

Les Espagnols, occupés à d'autres possessions importantes, négligèrent ces îles, et les Anglais et les Hollandais s'y établirent dès 1625. En 1650, Sainte-Croix passa aux mains des Français qui la vendirent aux chevaliers de Malte, puis elle repassa aux Français qui l'abandonnèrent en 1695, et quelques années plus tard la cédèrent au Danemark déjà établi à Saint-Thomas. Dans un édit signé par Iversen, gouverneur de Saint-Thomas, daté du 8 août 1672, je vois que tout travail du dimanche était puni d'une amende de 50 livres de tabac, et la non-assistance aux offices d'une amende de 25 livres. Il résulte de là que le tabac était le principal produit du pays. Pour se défendre contre les Espagnols, qui, de Porto-Rico, faisaient des incursions, le même décret oblige, sous peine d'une amende de 100 livres de tabac, chaque chef de famille à avoir une épée avec son fourreau, un fusil avec 2 livres de poudre et des balles. À l'approche de l'ennemi, le premier à l'apercevoir devra tirer trois coups de fusil si c'est de jour, un coup durant la nuit, et prévenir les voisins pour que tous se rendent au fort avec leurs armes.

Antilles Danoises.—Île et ville de Saint-thomas.

(p. 039) Le dimanche après-midi, au son du tambour, chacun doit se rendre en armes à l'exercice militaire.

Des amendes on faisait trois portions: une pour le roi, l'autre pour l'Église, la troisième pour celui qui souffrait le dommage.

Au gouverneur Iversen succéda en 1679 Nicholas Esmit, élu par la Compagnie danoise des Indes occidentales. À cette époque le défaut de bras se faisant sentir, Christian V acheta en Afrique, du roi d'Aquambou, les deux forts de Frédéricksbourg et de Christianbourg sur la Côte-d'Or, et y envoya des navires acheter des esclaves pour Saint-Thomas. Dans le but d'aider la Compagnie, le roi ordonna à tous les propriétaires de voitures de Copenhague d'avoir pour 500 rix-dollars d'actions ou de payer un revenu de 60 rix-dollars. On importa beaucoup d'esclaves, et leur nombre s'éleva jusqu'à 30,000 pour les trois îles.

Les agents de la Compagnie se rendirent souvent coupables de bien des cruautés sur les côtes de Guinée, mais un de ces agents, nommé Schildérop, se fit si bien remarquer par sa bonté et sa justice qu'on venait de toute part à la côte pour le voir. Un vieux prince, demeurant à plus de 300 milles, lui envoya même sa fille avec beaucoup d'or et de diamants pour le prier de lui donner un petit-fils.

Dans leur nouvelle patrie, ces pauvres esclaves n'étaient pas toujours fort bien traités, et souvent ils se soulevèrent. Le décret publié par ordre du Conseil royal (p. 040) le 31 janvier 1733, dans les îles danoises, peut donner une idée de la situation. En voici la traduction:

1o L'esclave qui provoquera la fuite sera piqué trois fois avec un fer rouge, puis pendu.

2o Chaque esclave qui fuira perdra une jambe, et si le maître lui pardonne, il perdra une oreille et recevra 150 coups de lanière.

3o Chaque esclave qui, connaissant l'intention d'un autre esclave de prendre la fuite, aura négligé d'en donner avis, sera brûlé au front et recevra 100 coups de nerf.

4o Ceux qui donneront avis d'une fuite projetée recevront 10 dollars pour chaque esclave qui voulait fuir.

5o Un esclave qui fuit pour huit jours recevra 150 coups de nerf; s'il est absent douze semaines, il perdra une jambe; si l'absence est de six mois, il sera condamné à mort; à moins que le maître ne lui pardonne, auquel cas il perdra une jambe.

6o Un esclave qui vole pour la valeur de 4 dollars sera piqué avec un fer rouge, puis pendu. Si l'objet volé a une valeur moindre, il sera marqué au fer chaud et recevra 150 coups de nerf.

7o Les esclaves qui recevront des objets volés ou qui protègeront la fuite seront marqués au fer chaud et recevront 150 coups de nerf.

8o Un esclave qui lève la main pour frapper un blanc ou le menace sera piqué avec un fer chaud, puis pendu, si le blanc le demande. En cas contraire, il perdra la main droite.

(p. 041) 9o Un seul blanc est suffisant pour témoigner contre un esclave, et si un esclave est soupçonné d'un crime, il peut être mis à la torture.

10o Un esclave qui rencontre un blanc doit se tirer de côté jusqu'à ce qu'il soit passé; en cas contraire, il peut être fouetté.

11o Les esclaves ne pourront entrer en ville avec des couteaux ou des bâtons, ni se battre entre eux sous peine de 50 coups de nerf.

12o La sorcellerie sera punie du fouet.

13o Un esclave qui aura essayé d'empoisonner son maître sera piqué 3 fois avec un fer rouge et brisé sur une roue.

14o Un nègre libre qui recevra un esclave ou un voleur perdra sa liberté ou sera banni.

15o Toute danse, fêtes ou jeu sont défendus à moins de permission du maître ou de son agent.

16o Les esclaves ne pourront vendre aucune sorte de provisions sans la permission de leurs surveillants.

17o Aucun esclave des campagnes ne pourra se trouver en ville le soir après le son du tambour sous peine d'être conduit au fort et fouetté.

18o L'avocat du Roi reçoit l'ordre de faire strictement observer ces prescriptions.

Tant de cruautés soulevèrent les récriminations des missionnaires de toutes les religions et des personnes de cœur en général. Vers 1792, on avait déjà défendu l'importation officielle des esclaves. Elle continuait néanmoins; (p. 042) mais en 1848, à la suite d'une insurrection, le gouvernement donna la liberté à tous les esclaves dans les îles danoises. Les libérés, se refusèrent au travail, mais petit à petit ils l'ont repris et ils sont encore aujourd'hui la grande majorité des habitants de l'île.

Antilles Danoises.—Saint-Thomas.

Grand Cimetière.

Vue du port, la ville de Saint-Thomas présente l'aspect le plus pittoresque; elle semble escalader trois mamelons contigus l'un à l'autre. Le port, formé par la nature, est un des meilleurs et des plus sûrs. Sa qualité de neutre et de port franc, sa situation à l'entrée de la mer des Antilles, en font le point d'arrêt des steamers de toutes les grandes compagnies qui viennent ici faire du charbon. Les compagnies anglaises, françaises, espagnoles, allemandes y ont leur entrepôt. Les îles voisines avaient aussi l'habitude de venir s'approvisionner à Saint-Thomas des marchandises européennes, ce qui donnait une grande importance à son commerce, mais depuis que les grands steamers desservent directement (p. 043) toutes ces îles, ce commerce a baissé. La ville compte 17,000 habitants. La population française est représentée par cinq ou six Français d'Europe et quelques centaines de noirs des Antilles françaises. Les Pères Rédemptoristes belges desservent l'église catholique et plusieurs écoles; les catholiques sont au nombre de 11,000.

Le Para est parti hier pour l'Europe. J'ai transbordé sur l'Éden, de la même Compagnie, qui va à Vera-Cruz en faisant escale à Porto-Rico et à la Havane. La Royal-Mail dans ces parages, pour faire concurrence à la Transatlantique, Compagnie française, qui satisfait les passagers par la table et le vin, annonce qu'elle possède des cuisiniers français et qu'elle fournit le vin sur le prix du passage.

En effet, sur le Para, la cuisine et le vin étaient passables, mais sur l'Éden je trouve dans mon verre des résidus indiquant toute sorte d'ingrédients. Le Purser ou économe m'explique que c'est du bois de Campèche pour colorer les divers esprits et drogues qui forment le vin. La Compagnie serait donc plus dans la vérité en mettant dans ses prospectus qu'elle donne aux voyageurs non du vin, mais une drogue qui l'imite. Elle ferait même bien d'ajouter qu'après examen d'un chimiste, les matières qui la composent ne nuisent que modérément à la santé. Il est bon de savoir que si un passager voulait apporter son vin, les règlements de la Compagnie le lui défendent, sous prétexte qu'elle fournit elle-même les vins; mais ils sont fort chers et on en ignore la composition. Quant à la cuisine, sur le Para elle était demi-française, ici elle redevient anglaise; (p. 044) le cuisinier est un nègre. Le Don, navire de la même Compagnie, arrive d'Europe, et avant de continuer sa route sur Colon, il transborde sur trois autres navires les marchandises destinées aux diverses îles des Antilles, à la Guyane et aux côtes de l'Amérique centrale et du Sud. Ce n'est qu'après-demain que nous reprendrons, notre route. Mon temps se passe en études et en promenades.

Hier j'ai voulu gravir à cheval les collines de l'île. Après une heure de route j'étais au sommet, dominant un superbe panorama. Sur l'autre versant, l'île offre aussi tout autour de magnifiques baies, en sorte qu'on pourrait croire qu'elle a été disposée pour former un ensemble de ports.

La végétation est belle en ce moment. Je vois quelques fermes cultivant la canne à sucre, l'igname, la patate, la banane, plusieurs sortes de fruits tropicaux, et diverses qualités d'herbes fourragères. Enfin j'arrive au point d'où la mission brésilienne, dirigée par le baron de Teffé, a observé l'an dernier le passage de Vénus sur le soleil.

Là une terrible averse arrive, et comme je les sais fréquentes et courtes, je pousse mon cheval sous un fourré d'arbres; un Suisse qui est avec moi fait de même. Ce ne fut pas une averse, mais une succession d'averses, et nous fûmes bientôt trempés jusqu'aux os. Toutefois cette eau de pluie était tiède. Rentrés en ville nous tournons à gauche, et galopons vers une usine à sucre encore en construction. Elle est au centre d'une petite plaine d'alluvion plantée de cannes. Le mécanisme pour extraire le (p. 045) sucre et le rhum est le même que celui que j'ai décrit pour la Constant Spring près Kingstown, mais comme la plantation est ici plus petite, l'ensemble de l'usine est aussi sur une moindre échelle.

16 septembre.—À bord le capitaine passe en revue son personnel: 12 officiers, 16 matelots, 14 chauffeurs, 18 domestiques, en tout 60 personnes bien endimanchées. Il les envoie par groupes à l'office. À l'exception des officiers, tous sont noirs, sans excepter la femme de chambre.

Le lendemain le vent souffle et la pluie devient diluvienne; serait-ce un présage d'ouragan? C'est ordinairement vers l'équinoxe qu'ils se déchaînent sur ces îles, arrachant les arbres et démolissant les villes. La première île atteinte avertit les autres par télégraphe, et elles se préparent à recevoir la tempête en fermant hermétiquement portes et fenêtres. Si elles résistent au vent, la maison est sauve, si l'une d'elles est enfoncée, le vent s'engouffre et enlève la maison. Malgré mon esprit curieux, je n'ai pas grande envie d'être témoin de pareil spectacle; je me rappelle avec frayeur les deux typhons qu'il y a deux ans, dans ce même mois de septembre, j'ai vus au Japon, où ils firent périr une centaine de navires. J'espère aussi que je ne serai pas témoin d'un de ces tremblements de terre qui ont l'habitude de secouer ces îles.

Dans une visite aux Pères Rédemptoristes, le frère me donne de belles grappes de raisin qu'il détache de la treille du petit jardin. Il m'assure que ses vignes lui donnent (p. 046) une récolte tous les quatre mois, trois par an, mais les grappes sont en petite quantité. Je salue aussi le vice-consul, et le soir à 8 heures le navire lève l'ancre.

18 septembre.—À 7 heures du matin nous sommes à San-Juan de Porto-Rico. Cette capitale, vue de la mer, présente l'aspect le plus pittoresque: des forts et des canons de tous côtés; un pilote nous conduit devant la magnifique baie remplie de vase; les Espagnols n'ont jamais fait de curage. En face de la ville, de l'autre côté de la baie, on voit des faubourgs, des maisons de campagne, le tout dans des forêts de cocotiers. Dans le port je remarque un vieux vapeur à roue, navire de guerre espagnol.

L'île de Porto-Rico, une des grandes Antilles, a environ 12 lieues de large, 30 de long, une surface de 9,500 kilomètres carrés et plus de 700,000 habitants. C'est la plus florissante des îles espagnoles parce qu'elle n'est pas dévastée par la guerre civile. Le commerce est florissant; on exporte beaucoup de sucre, de café, de bois de teinture et des animaux.

San-Juan, la capitale, compte 35,000 habitants. Dans l'intérieur les routes font défaut. L'esclavage est aboli depuis 1873.

La pluie tombe serrée; aucun passager ne se décide à venir à terre et j'y vais tout seul. Je parcours la ville en tous sens; elle a l'aspect d'une ville espagnole et pas trop sale; les rues, assez étroites, sont en pente, et les grandes pluies les lavent; les maisons sont basses et couvertes en (p. 047) terrasses sur lesquelles on prend le frais durant la nuit. Elles servent aussi à ramasser l'eau de pluie emmagasinée dans les citernes. Il est curieux d'entendre ici les nègres et les mulâtres parler l'espagnol avec le même accent que ceux de Saint-Thomas et de la Jamaïque en parlant l'anglais et ceux de la Guadeloupe et de la Martinique en parlant le français. Si on marchait les yeux fermés, on pourrait, au simple accent dans ces trois langues, savoir si c'est un nègre ou un mulâtre qui parle.

Les officiers chargés de donner et de prendre la correspondance sont bientôt prêts, et nous revenons au navire, qui reprend aussitôt sa course. Nous côtoyons l'île, marchant à l'ouest. Vers le soir une pluie diluvienne nous inonde.

19 septembre.—Nous côtoyons l'île d'Haïti; la chaleur vers le milieu du jour est suffocante.

20 septembre.—Dès le matin nous apercevons l'île de Cuba.

21.—Nous côtoyons toujours Cuba, la mer est d'un calme parfait, les orages qui se déversent sur l'île ont un peu rafraîchi la température. À bord une famille qui retourne à Mexico, son pays natal, ne fait pas grand bruit; les quelques Anglais ne trouvent rien de mieux, pour occuper le temps, que de nous proposer des paris sur la vitesse du navire. Elle n'est pas grande, il est peu chargé; une partie de l'hélice est hors de l'eau, et nous filons moins de 10 nœuds.

(p. 048) Un jeune Espagnol, un Parisien, un Suisse et moi faisons, après chaque repas, plusieurs parties de bull: il faut bien ce mouvement pour digérer, sous ces latitudes, les viandes coriaces de la cuisine anglaise. Le Parisien, qui gagnait 12,000 fr. à Bruxelles comme ingénieur dans une fonderie de fer, va diriger des fonderies au Mexique, où on le paye 30,000 par an, avec l'espoir de future association.

Encore une nuit brûlante dans la cabine sans air, puis demain matin nous comptons arriver à la Havane.[Table des matières]

L'île de Cuba. — Situation. — Configuration. — Surface. — Histoire. — Population. — Produits. — Climat. — Importation. — Exportation. — La Havane. — La ville. — Les environs. — La Corrida de Toros. — La cathédrale. — La fièvre jaune. — Les œuvres charitables.

L'île de Cuba, appelée la Reine des Antilles, est située entre le 19° 49´ et le 23° 13´ latitude nord, et 67° 52´ et 87° 40´ longitude ouest du méridien de Cadix. Sa longueur du cap San-Antonio à celui de Maïsi est de 1,592 kilomètres, et sa plus grande largeur de 45 lieues, depuis le cap de Lucrecia jusqu'au cap de Crux. Sa surface est de 119,000 kilomètres carrés, et sa population de 1,500,000 âmes. Sur ce chiffre, 917,000 sont blancs, 9,500 étrangers, 22,300 Chinois, 25,300 colons, 275,000 de couleur et libres, et 202,000 de couleur et esclaves.

Christophe Colomb arriva dans l'île en octobre 1492, et la prit pour un continent. En 1511 son fils, Diego Colomb, gouverneur de San-Domingo, envoya Diego Velasquez à sa conquête; celui-ci y trouva le cacique Hatuey, réfugié de San-Domingo, qui fit brave résistance; mais à la fin il fut vaincu et condamné à mort.

Les 200,000 indigènes, Indiens de mœurs douces, (p. 050) furent bientôt exterminés, et les Espagnols se partagèrent les terres; Velasquez fonda les villes de Asuncion, Bayamo, Trinidad, Santo Espiritu, Santa Maria, Santiago de Cuba, et la Habana.

En 1589, l'île fut érigée en Capitania jeneral. Durant le XVe siècle, elle eut beaucoup à souffrir des flibustiers ou boucaniers, pirates anglais, français, hollandais, qui dévastaient les diverses îles des Antilles. En 1762, elle fut prise par les Anglais qui la retinrent neuf mois et la rétrocédèrent contre la Floride.

Cuba, à l'entrée du golfe du Mexique, entre l'Atlantique et la mer de Caribe ou des Antilles, longue et étroite, a la forme d'un arc. Elle est traversée par une chaîne de montagnes appelée Sierra del Cobre, dont quelques pics atteignent jusqu'à 8,000 pieds. De ces montagnes descendent de nombreuses petites rivières dont la plus grande, le Canto, est navigable jusqu'à Bayamo.

Le climat est chaud et humide. Durant la saison des pluies, qui dure de fin mai à fin octobre, le thermomètre varie de 24° à 28° Réaumur. Durant la saison sèche, il varie entre 17° et 21° Réaumur, soit 70° et 79° Farenheit. En 1867, le maximum a été de 35° Réaumur.

Les nuits sont un peu plus fraîches que le jour.

L'île de Cuba est l'endroit du monde où il tombe le plus d'eau. L'année maxima a eu 50 pouces 6 lignes castillanes; l'année minima 32 pouces 7 lignes. La moyenne annuelle pour la Havane est de 1m020. Le 18 juillet 1854, il en tomba en deux heures 71 millimètres; et dans la journée (p. 051) de l'ouragan du 22 octobre 1867, il en tomba 103 millimètres.

La moyenne annuelle des personnes tuées par la foudre est de neuf. Les ouragans sont souvent terribles. Ils ont lieu entre la moitié d'août et fin novembre. Les tremblements de terre ne se font sentir d'ordinaire que dans la partie méridionale.

Les maladies régnantes sont celles du tube digestif, le tétanos, la fièvre jaune ou vomito negro qui attaque surtout les étrangers et les habitants qui viennent de l'intérieur aux côtes. Il y a aussi de nombreux cas de fièvres intermittentes et de phtysie. On voit pourtant, surtout parmi les gens de couleur, bien des cas de longévité, ayant atteint 130, 140 et 150 ans.

Dans les rivières, on trouve des crocodiles qui ont jusqu'à huit mètres de long; la mer fournit d'énormes tortues.

Les principales productions sont la canne à sucre et le tabac; on récolte aussi un peu de café et de cacao, du maïs, du riz, de l'indigo, de l'igname, du caoutchouc, du coco, des bananes, du miel de la cire, et les divers fruits des tropiques. On coupe plusieurs qualités de bois de teinture et d'ébénisterie.

En fait de minéraux, l'île renferme du charbon, de l'aimant, de l'argent, du kaolin, et des minerais divers; mais on n'exploite que le cuivre et le fer. L'industrie est limitée au sucre et aux cigares. L'île est divisée en six provinces, mais les habitants ont l'habitude de la diviser en (p. 052) deux seules portions: la vuelta abajo au sud de la Havane, et la vuelta arriba, au nord.

Sous le rapport religieux, elle est divisée en deux diocèses: l'évêché de la Havane et l'archevêché de Santiago de Cuba.

Militairement, l'île est toute sous le commandement du capitaine général, et comprend sept districts ou sous-commandements.

Judiciairement, elle se divise en deux audiencias: celle de la Havane et celle de Puerto-Principe. Elles ont chacune plusieurs districts judiciaires confiés à des alcades majores ou juges de première instance qui ont pour délégués les juges municipaux ou juges de paix. Pour la marine, il y a un commandant général et cinq districts.

L'instruction publique compte à la Havane une université, et dans toute l'île un millier d'établissements scolaires.

Les chemins de fer en activité atteignent 1,660 kilomètres; les télégraphes 2,567 kilomètres. La Havane est bien desservie par le téléphone.

Plusieurs lignes de bateaux à vapeur mettent l'île en communication avec l'Europe et les États-Unis. En 1877, le nombre des navires entrés dans les divers ports de l'île a été de 1,669, comprenant 835,000 tonnes.

L'exportation en 1878 a atteint presque 71,000,000 de piastres (la piastre espagnole est de 5 fr.). Les principaux articles d'exportation sont le sucre, le tabac, le café, le rhum, le cuivre, la cire, le miel, le coton, les cuirs, l'huile (p. 053) de coco, les bois et les fruits. L'importation comprend la farine, les vins, l'huile, les liqueurs, le riz, le poisson salé, la viande salée, la quincaillerie, les machines, les papiers, les peaux et les objets de luxe. Les pays qui commercent le plus avec l'île sont dans l'ordre suivant: les États-Unis, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, les États hispano-américains, la France, la Russie, la Belgique, le Danemark et la Hollande.

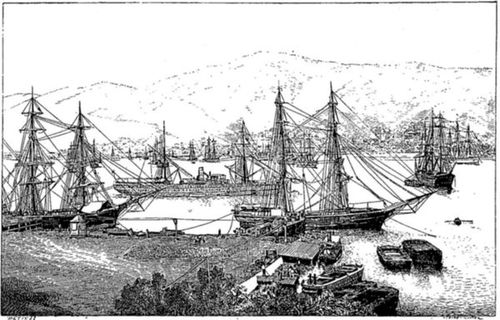

Grandes Antilles.—Île de Cuba.—Entrée du port de la Havane.

C'est le 22 septembre, vers 3 heures du soir, que nous commençons à apercevoir le phare de la Havane, capitale de Cuba. Bientôt nous voyons les forts du sud, et le navire s'arrête pour prendre le pilote. L'entrée du port est étroite et boueuse; l'Espagnol ne sait pas plus nettoyer les ports que les rues et les maisons. Le port est superbe, vaste et parfaitement abrité: nous passons à côté d'un bassin flottant contenant un grand steamer en (p. 054) réparation; nous devançons un aviso de guerre, et allons mouiller non loin de cinq à six steamers des compagnies américaines et espagnoles. Le navire doit prendre du charbon et s'embosse au môle; trois douaniers montent à bord pour garder le navire, mais de nombreuses libations de Champagne les mettent bientôt en état de repos pendant qu'ailleurs on travaille....

Je descends à terre et rends visite au gouverneur civil pour lequel j'avais une lettre. Le concierge me dit: montez arriba; je monte et m'adresse au Chinois qui me renvoie au portier. Mais le gouverneur m'a vu et m'appelle. Il me fait bon accueil, m'offre un Alphonse XII, cigare exquis enveloppé dans du papier d'argent, et me dit: à la disposicion de Vousted.—J'aimerais voir, lui dis-je, les curiosités du pays, les monuments, les établissements d'instruction et de bienfaisance, une fabrique de cigares et une plantation de cannes à sucre.

—Nous n'avons pas de monuments; notre université est peu de chose, les hôpitaux sont loin; je vous procurerai une lettre pour visiter la plantation de cannes la moins éloignée, et vous l'enverrai à l'hôtel.

J'exprime ma reconnaissance à M. le Gouverneur; mais je n'ai pu le remercier pour la lettre promise, car je l'attends encore.

Je fais quelques emplettes et parcours la ville. Elle comprend 300 habitants, et dans la partie vieille, ressemble aux villes espagnoles. Les rues sont étroites, à peine six à sept mètres; mais au delà du parc central, (p. 055) dans la ville neuve, elles sont plus larges. Le Prado atteint même une quarantaine de mètres et est planté d'arbres. Les maisons sont généralement basses: un rez-de-chaussée et un étage; quelques-unes atteignent trois et quatre étages. Elles sont toutes couvertes en terrasses, sur la plupart desquelles on voit une roue à vent qui sert à tirer l'eau de la citerne. Quelques-unes ont le patio traditionnel. La ville nouvelle s'étend assez loin dans la campagne, par de beaux boulevards que parcourent les tramways. Des portiques abritent les magasins contre les rayons brûlants du soleil. Par-ci par-là de jolis squares, des statues de marbre et quelques fontaines; mais trop souvent aussi les urines et les ordures de toute sorte qui embaument par trop l'atmosphère.

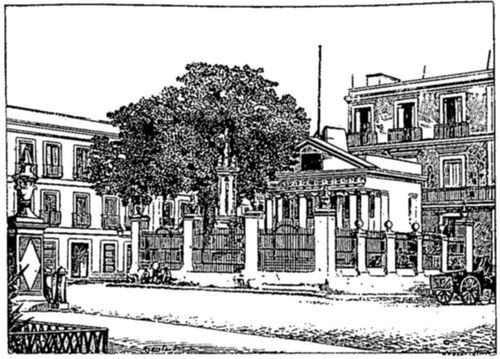

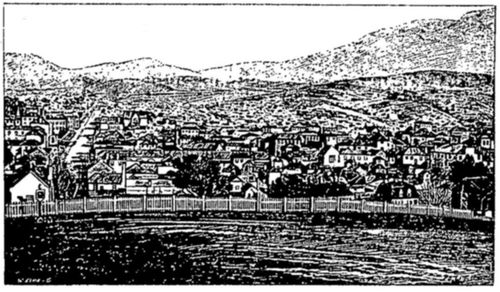

Grandes Antilles.—Vue générale de la Havane.

(p. 056) La race espagnole semble encore ignorer la propreté. Je descends à l'Hôtel central. Cet établissement nouveau a pour escalier un casse-cou, mais il aura bientôt un correctif: l'ascenseur. Les chambrettes sont propres, la nourriture saine, les prix modérés, les gérants aimables. Pour respirer, je monte sur la terrasse, d'où je domine la ville, et assez tard dans la nuit je vais chercher mon lit. Il est perfectionné. Dans le but de laisser tout le corps bénéficier de l'air, on couche sur une toile métallique élastique qui laboure les chairs. Le salon réunit quelques-uns des hôtes. Ils se dandinent sur les fauteuils-balançoires, pendant qu'en suivant le couloir, on peut, par les portes ouvertes, voir les autres étendus sur leurs lits.

Le lendemain je fus matinal. C'était dimanche et je me rends à la cathédrale; on peut compter les rares fidèles; L'édifice est à trois voûtes, soutenues par des piliers massifs en tuf. On y voit quelques jolis tableaux. Au maître-autel, du côté de l'Évangile, au-dessous d'un médaillon en marbre représentant Christophe Colomb, on lit cette inscription:

O RESTOS E IMAGEN DEL GRAN COLON!

MIL SIGLOS DURAD GUARDADOS EN LA URNA

Y EN LA REMEMBRANZA DE NUESTRA NACION!

O restes et portrait du grand Colomb!

Tu resteras mille siècles gardé dans l'urne

Et dans la mémoire de notre nation!

Christophe Colomb, après avoir été mis dans les fers, en récompense du nouveau monde qu'il venait de donner au roi d'Espagne, mourut à Valladolid, le 20 mai 1506. (p. 057) Ses restes mortels furent déposés dans le monastère des Chartreux (Cartujos), à Séville, d'où on les transporta à l'île de San-Domingo. En 1796, à cause des troubles qui ensanglantaient cette île, on les transféra à la Havane, dans la cathédrale.