Title: Bibliographie Cornélienne

Author: Emile Picot

Release date: August 15, 2011 [eBook #37096]

Most recently updated: January 8, 2021

Language: French

Credits: Produced by Mireille Harmelin, Hélène de Mink, and the

Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

(This file was produced from images generously made

available by the Bibliothèque nationale de France

(BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)

Notes de transcription:

Les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées.

L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée.

OU DESCRIPTION RAISONNÉE

DE TOUTES LES ÉDITIONS DES ŒUVRES DE PIERRE CORNEILLE,

DES IMITATIONS OU TRADUCTIONS

QUI EN ONT ÉTÉ FAITES, ET DES OUVRAGES RELATIFS

A CORNEILLE ET A SES ÉCRITS

PAR

ÉMILE PICOT

PARIS

AUGUSTE FONTAINE, LIBRAIRE

35, 36 ET 37, PASSAGE DES PANORAMAS, ET GALERIE DE LA BOURSE, 1 ET 10.

1876

Cinquante exemplaires en papier Whatman.

No38

PARIS.—TYP. G. CHAMEROT, RUE DES SAINTS-PÈRES, 19.

Les éditions originales de nos auteurs classiques ne sont plus aujourd'hui de simples objets de curiosité que les bibliophiles recherchent pour leur rareté. Étudiées avec soin par les érudits et les savants, elles sont devenues la base des bonnes éditions modernes; aussi les amateurs intelligents leur assignent-ils le premier rang sur leurs tablettes, et le prix en a-t-il centuplé depuis le commencement de ce siècle. Le temps n'est plus où les Walckenaer et les Taschereau payaient un écu de cent sous les premières éditions du Misanthrope et du Tartuffe, où Victor Cousin achetait pour 160 francs les trente-deux pièces de Corneille; on assiste aujourd'hui à de véritables batailles où les vainqueurs n'ont pas à craindre de revers.

La passion avec laquelle le public lettré poursuit ces précieuses plaquettes a fait naître l'idée des bibliographies spéciales, destinées à servir de guide aux collectionneurs, à leur indiquer toutes les particularités des livres qu'ils recherchent, et à fournir aux critiques un tableau complet des publications relatives à nos grands auteurs.

Le succès qu'a obtenu la Bibliographie moliéresque, dont la seconde édition sera bientôt épuisée, nous fait espérer que le public témoignera quelque bienveillance à notre Bibliographie cornélienne. Malgré les travaux de M. Taschereau, malgré la publication, si consciencieuse, et l'on peut le dire définitive, de M. Marty-Laveaux, les éditions originales de Corneille sont beaucoup moins bien connues que celles de Molière et de Racine, parce qu'elles n'ont pas eu la bonne fortune d'être aussi bien décrites par le savant auteur du Manuel du libraire. De là vient VI que ces éditions n'atteignent pas encore un prix en rapport avec leur intérêt et leur rareté.

La pensée d'être utile aux bibliophiles et aux libraires nous a fait réunir, depuis plusieurs années, des observations qui se sont classées au jour le jour. Chaque fois qu'un exemplaire nous est tombé sous les yeux, nous en avons pris la description; peu à peu ces notes sont devenues assez considérables pour que nous ayons songé à en faire un livre. Le concours empressé des amateurs nous a permis de les compléter.

M. le baron James de Rothschild, à qui nous devons la première idée de notre travail, n'a cessé de nous aider de ses conseils et de son expérience, en même temps qu'il nous permettait de puiser dans sa précieuse bibliothèque. M. le comte de Lignerolles, M. Ambroise-Firmin Didot et son savant bibliothécaire, M. Pawlowski, nous ont gracieusement communiqué leurs riches séries d'éditions de Corneille; les collections de MM. Bancel, Daguin et de Ruble n'ont pas eu non plus de secrets pour nous. Sans prétendre nommer ici tous ceux qui nous ont prêté leur concours, nous devons remercier d'une façon toute spéciale M. Potier, le Nestor des libraires français, qui a bien voulu revoir une épreuve de nos premiers chapitres; M. Paul Lacroix, qui nous a signalé quelques livres peu connus; M. Léon Guyard, archiviste du Théâtre-Français, et M. Charles Nuitter, archiviste de l'Opéra, qui, l'un et l'autre, nous ont ouvert les dépôts confiés à leur soin. Nous ne devons pas omettre Messieurs les conservateurs de la Bibliothèque nationale, de la Bibliothèque de l'Arsenal, de la Bibliothèque Cousin et du Musée britannique, dont nous ne sommes pas parvenu à lasser l'obligeance.

Après avoir acquitté cette dette de reconnaissance, nous devons dire quelques mots du plan que nous avons suivi. Nous nous sommes attachés à décrire avec la plus extrême minutie toutes les éditions publiées du vivant de Corneille, VII distinguant soigneusement celles auxquelles il a coopéré de celles auxquelles il est resté étranger. Nous avons ainsi réuni dans nos cinq premiers chapitres tous les livres qu'il est indispensable de consulter pour établir un texte authentique de notre auteur. La sévérité de notre classement nous a fait rejeter dans la seconde catégorie les éditions elzéviriennes auxquelles les amateurs attachent encore beaucoup de prix. Malgré les qualités matérielles de leur exécution, nous avons pensé qu'elles devaient, au point de vue littéraire, être rangées parmi les contrefaçons.

Tout en distinguant avec soin des véritables éditions originales les réimpressions exécutées du vivant de Corneille, sans sa participation, nous n'avons pas cru devoir les confondre avec les réimpressions postérieures. Quoique ce ne soient en principe que des reproductions subreptices ou des contrefaçons, généralement peu correctes, il n'est pas impossible que telle ou telle d'entre elles renferme des indications curieuses en ce qu'elles émanent de contemporains; c'est le cas notamment pour l'édition du Cid publiée par Guillaume Chrestien, à Leyde, en 1638 (no 278), et pour l'édition elzévirienne du Menteur (no 318).

Afin d'enlever à notre livre un peu de la monotonie que présente un simple catalogue, nous y avons introduit des notices historiques sur chacun des ouvrages de Corneille. Nous n'avons pas eu la prétention d'y révéler des faits inconnus; nous nous sommes borné le plus souvent à donner une courte analyse des travaux de nos devanciers. Sur quelques points cependant, nous avons été assez heureux pour relever quelques détails qui n'avaient pas encore été recueillis. Le Journal de Lagrange que nous avons pu consulter aux Archives du Théâtre-Français, et un manuscrit non cité jusqu'ici de la Bibliothèque nationale, nous ont permis de compléter les renseignements VIII relatifs aux représentations données du temps de Corneille. Une Lettre en vers de Robinet nous a fourni un compte-rendu intéressant de la première représentation de Pulchérie.

Comme nous ne faisons pas ici de la critique, mais de la bibliographie, nous nous sommes attaché dans nos citations à reproduire avec une fidélité toute matérielle, le texte des éditions anciennes; nous en avons respecté non-seulement l'orthographe, mais encore la ponctuation, même dans les endroits où elle était vicieuse, afin que le lecteur puisse se faire une idée exacte des originaux. Le texte suivi dans le chapitre premier est celui de la première des éditions originales de chaque pièce, tandis que l'édition collective de 1682 a été prise pour guide dans le chapitre troisième[1]. Les citations empruntées à Corneille ont été indiquées par des guillemets marginaux.

[1]Nous avons fait pourtant dans les citations la distinction entre l'u voyelle et le v consonne; entre l'i et le j. En reproduisant les titres, au contraire, nous avons suivi le système adopté par les imprimeurs. Corneille, qui fut un des premiers à faire cette distinction, ne la fit qu'en 1664.

Pour déjouer autant que possible les calculs de certains spéculateurs peu scrupuleux qui composent des exemplaires avec des fragments provenant d'éditions différentes, nous avons eu le soin de marquer la séparation des lignes dans les titres des éditions contemporaines de Corneille. Ce système a l'avantage d'indiquer, pour les éditions véritablement importantes, quelles sont celles que nous avons décrites de visu. Nous n'avions pas d'abord songé à l'appliquer aux traductions étrangères: aussi le chapitre qui leur est consacré contient-il un certain nombre d'articles, antérieurs à 1684, où la séparation des lignes n'est pas indiquée, bien que nous ayons nous-même relevé les titres sur les originaux.

IX Nous avons particulièrement insisté sur un point auquel les bibliographes n'ont accordé d'ordinaire que peu d'attention: nous voulons parler des mentions relatives aux libraires. Au dix-septième siècle les libraires avaient l'habitude de s'associer pour la vente des ouvrages auxquels la faveur du public paraissait assurée; le plus souvent cette association était rappelée à la fin du texte du privilége, et chacun des libraires faisait tirer des exemplaires à son nom. Partant de ce principe, nous nous sommes efforcé de faire connaître aussi complétement que possible les libraires à qui Corneille avait confié la publication de chacune des éditions de ses ouvrages. Nous n'avons pas laissé au hasard l'ordre dans lequel les libraires ont été rangés; nous les avons classés conformément aux indications fournies à la fin des priviléges; nous avons été ainsi amenés plus d'une fois à citer certaines éditions avec des noms qui ne se trouvaient pas sur les exemplaires que nous avons eus entre les mains, ou tout au moins à compléter les adresses des libraires mentionnés par les bibliographes. On distinguera facilement les citations faites sur les originaux de celles qui sont des restitutions même certaines, puisque, dans le premier cas, nous avons eu soin de marquer la séparation des lignes dans l'original. Quand les libraires cessionnaires du privilége ne sont pas mentionnés expressément, nous n'avons fait figurer que ceux au nom de qui nous avons vu des exemplaires, sauf à indiquer sous forme hypothétique qu'il peut en exister d'autres au nom de tel ou tel libraire (voy. par exemple les nos 116 et 117): nous espérons que ces notes ne seront pas inutiles pour l'histoire de la librairie parisienne.

Les recherches de MM. Taschereau et Marty-Laveaux nous ont laissé peu à glaner dans le champ des éditions originales; cependant nous croyons avoir distingué le premier les diverses éditions de Nicomède (nos 65 et 66) et X de Sophonisbe (nos 82 et 83), et donné une suite complète des éditions collectives (nos 98-113).

On trouvera peut-être que nous sommes entré dans trop de détails, relativement aux ouvrages dans lesquels figurent des fragments de Corneille; il nous a paru curieux, quant à nous, de faire connaître un certain nombre de livres aujourd'hui encore peu recherchés, mais qui doivent figurer dans une collection cornélienne. Nous avons cru d'autant plus utile de décrire avec soin cette série d'ouvrages qu'elle est probablement destinée à s'enrichir de nouvelles découvertes. Ceux qui trouveront dans quelque recueil du dix-septième siècle des fragments signés de Corneille pourront immédiatement vérifier si le livre qui les renferme est déjà connu.

Nous passerons rapidement sur les chapitres que nous avons consacrés aux éditions modernes; il eût été probablement possible de les enrichir encore en recherchant, avec plus de soin que nous l'avons fait, les éditions imprimées au dix-huitième siècle, mais nous nous sommes pour ainsi dire borné à dépouiller la Bibliographie de la France. Augmenter outre mesure ces chapitres déjà trop longs eût été plus fastidieux que profitable.

Nous avons donné un développement assez considérable au chapitre des traductions étrangères pour lesquelles nous avons eu plusieurs collaborateurs dévoués. M. de' Filippi nous a signalé plusieurs pièces italiennes; M. Thor Sundby, de Copenhague, nous a très-gracieusement envoyé la liste des traductions danoises; mais c'est surtout pour la partie néerlandaise que nous avons eu un secours inespéré. M. Adolphe Régnier, l'éminent directeur de la belle collection des Grands Écrivains de la France, a bien voulu nous communiquer un important travail que feu Van Lennep avait rédigé, à la demande de M. Louis Hachette, pour l'édition de Corneille de M. Marty-Laveaux. Ce travail, jugé trop considérable pour être inséré dans un livre où XI il eût été comme un hors-d'œuvre, était resté inédit, et nous avons la bonne fortune de le présenter à nos lecteurs. M. Alphonse Willems, le savant bibliographe de Bruxelles, nous est venu en aide avec la plus grande obligeance, non-seulement pour compléter ce travail, mais pour en revoir les épreuves. Grâce à lui et à diverses indications qui nous ont été fournies par M. F. Vanderhaeghen, l'infatigable bibliothécaire de l'Université de Gand, nous avons pu présenter un tableau à peu près complet des traductions de Corneille publiées dans les Pays-Bas. Nos renseignements n'ont malheureusement pas été aussi complets pour tous les pays. Un inventaire définitif des traductions étrangères de nos auteurs dramatiques ne sera possible que le jour où chaque pays possédera des bibliographies théâtrales comparables à celles que MM. Klemming et Dahlgren ont publiées pour la Suède.

La facilité que nous avons eue de consulter le recueil de livrets achetés par l'Académie nationale de musique à la vente de M. de Soleinne, nous a entraîné à donner peut-être une trop grande place aux opéras tirés des tragédies de Corneille; sur ce point, cependant, nous n'avons pas hésité à sacrifier une partie des notes que nous avions prises.

Les chapitres complémentaires de notre Bibliographie, ceux qui contiennent l'énumération de tous les ouvrages relatifs à Corneille et à ses écrits, sont en grande partie empruntés à MM. Taschereau, Ballin et Marty-Laveaux, auxquels nous n'avons eu que peu de chose à ajouter. Il en est un cependant que nous croyons pouvoir recommander à l'attention de nos lecteurs, c'est celui où nous avons décrit les nombreuses pièces relatives à la querelle du Cid. Nous avons été assez heureux pour pouvoir décrire un certain nombre de pièces que nos devanciers n'avaient pu se procurer, en particulier cette fameuse Deffense du Cid, vainement cherchée par M. Taschereau.

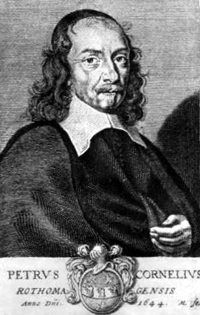

XII Nous comptions terminer notre ouvrage par une iconographie de Corneille, pour laquelle un jeune amateur, M. Beraldi, nous avait fourni d'utiles renseignements, mais la crainte de surcharger outre mesure un volume déjà bien gros nous a forcé de renoncer à notre projet. Nous avons dû nous contenter des renseignements que nous avons donnés en parlant des diverses éditions de Corneille qui comportent des figures. Nous avons nous-même reproduit en tête de notre volume le plus ancien portrait de Corneille, qui est en même temps le plus rare et le moins connu. Nous espérons que les amateurs verront avec plaisir la gravure de Michel Lasne, que le procédé de M. Armand Durand a permis de reproduire avec la plus grande fidélité.

Nous avons ajouté à notre ouvrage une table alphabétique générale et une table des imprimeurs et des libraires. Cette dernière table nous paraît indispensable dans une Bibliographie. Ce n'est qu'en dressant des listes de ce genre qu'on pourra faire l'histoire de l'imprimerie et de la librairie dans tous les pays.

En terminant, nous prendrons la liberté de recommander à nos lecteurs la liste d'additions et de corrections que nous faisons suivre; celles qu'on voudra bien nous communiquer par la suite seront accueillies avec la plus vive reconnaissance. La bibliographie ne peut être qu'une œuvre collective à laquelle tous les amateurs, tous les chercheurs doivent prendre part; nous ne nous sommes proposé que d'apporter une modeste pierre à l'édifice commun.

26. L'exemplaire in-4 de Polyeucte, qui a figuré à la vente Benzon, était daté de 1648 (no 28); il ne devait donc pas contenir d'achevé d'imprimer.

79. Nous avons enfin trouvé chez M. Didot cette pièce que nous n'avions rencontrée nulle part. En voici la description:

La || Toison d'or || Tragedie en Machines, || de Monsieur || de Corneille l'Aisné || Representée sur le Theatre Royal des seuls || Comediens du Roy, entretenus par sa Majesté || en leur Hostel, ruë de Guenegaud || Avec un Prologue nouveau. || Entreprise sous la conduite du Sieur Du Fort, || Ingenieur & Machiniste du Theatre Royal || des seuls Comediens du Roy. || A Paris, || De l'Imprimerie de la Veuve G. Adam, sur le Quay || des Augustins, à l'Olivier. || M. DC. LXXXIII [1683]. || Avec Permission. In-4 de 35 pp. en tout.

Cette pièce est un simple programme qui comprend l'Argument de la Tragédie (pp. 3-10), les Acteurs et la Décoration du Prologue (pp. 11-12); le Prologue [en vers] par le Sieur de la Chapelle (pp. 13-24); la Toison d'or, Tragedie en Machines (pp. 23-35).

On lit à la fin: Permis d'imprimer. Fait ce neuviesme Iuin 1683. De la Reynie.

Le texte des Dessins du programme de 1683 diffère entièrement de celui de 1661 et de la description des décorations mise par Corneille en tête de chacun des cinq actes dans l'édition de 1661. On en jugera par les premières lignes qui suivent immédiatement le Prologue:

Un jardin magnifique succede à cette agreable solitude qui a servy de Décoration au Prologue: ce jardin est bordé tout au tour par des berceaux de chevrefeuilles, de jasmins et de grenadiers, dont les feuilles et les fleurs laissent voir d'espace en espace une grille de fer doré, ornée de festons et de corbeilles treillissées d'or, qui font avec la verdure un des plus agreables objets du monde: Au bas de ces berceaux regne une palissade de roziers chargés de fleurs, au long de laquelle sont des pieds d'estaux de marbre, qui portent des Statues d'or.

99 bis. Œuvres de Corneille. Tome Premier [Tome Second]. A Paris, Chez Augustin Courbé, dans la petite Sale du Palais, à la Palme. M. DC. XXXXVII [1647]. Auec Priuilege du Roy. 2 vol. in-4.

Recueil factice d'éditions séparées des pièces de Corneille dans le format in-4. Un exemplaire est porté au Catalogue La Vallière de 1767; un autre appartient à M. le comte de Lignerolles, qui a découvert successivement chacun des deux volumes.

M. L. Potier nous signale ce recueil, dont l'absence du propriétaire ne nous permet pas de donner une description détaillée.

XIV 100. L'édition de 1648 se distingue de celle de 1652 par un détail matériel qui permet de la reconnaître facilement: elle est imprimée par cahiers 6 ff., tandis que les signatures de l'édition de 1652 se suivent régulièrement de 12 en 12 ff.

110 et 113. Nous avons émis des doutes, page 146, sur l'existence de frontispices destinés à accompagner l'édition de 1668 (A); mais, depuis l'impression de notre chapitre IIIe, M. Lessore a bien voulu nous communiquer un exemplaire dans sa primitive reliure du Théatre de Pierre et de Thomas Corneille, édition de 1668 (A), qui contient les frontispices que nous avons cru n'appartenir qu'au Recueil de 1682. Ainsi se trouve confirmée l'hypothèse émise par M. Daguin (voy. p. 150). Quant à l'édition de 1668 (B), il est hors de doute qu'elle n'a jamais eu de frontispices gravés.

250. Une lettre de Huet à Ménage, datée du 16 mars 1663, et dont l'original appartient à M. le baron James de Rothschild, nous apprend que la Plainte de la France à Rome avait d'abord passé dans le public pour être l'œuvre de Corneille: «On m'a envoyé, dit Huet, une élégie sur la guerre de Rome, que je pris d'abord avec bien d'autres pour estre de Mr Corneille; j'en suis présentement désabusé.»

421. Lisez: Ulm, 1836.

640 g. Ajoutez: [par l'abbé Champion de Nilon]. Supprimez le no 630 i.

799. Lisez: Urval.

825 bis. Horatiorum et Curiatiorum gloriosissimum pro imperio Certamen. Absque nota.

Traduction abrégée d'Horace représentée dans un des colléges des jésuites. Elle est citée au Catalogue Pont-de-Veyle, no 1919.

828 bis. Ragionamento su l'utilità e su le parti del Poema drammatico, portato dal Francese nell'Italiana favella dall'abate G. Cito.

Traduction italienne du Discours sur l'utilité et les parties du Poëme Dramatique; elle se trouve dans les Notizie letterarie intorno ad alcuni huomini illustri della Francia, pubblicate dall'abate G. Cito; 1738, in-4.

Tandis que les dernières feuilles de notre Bibliographie étaient sous presse, la littérature roumaine s'est enrichie d'une nouvelle traduction de Corneille. M. Georges Sion, qui nous exprimait, il y a quelques mois, le regret de voir Corneille aussi négligé de ses compatriotes, s'est mis lui-même à l'œuvre, et, dans la séance de l'Académie roumaine du 29 août-10 septembre dernier, il a présenté à cette société, dont il est un des membres les plus distingués, une traduction en vers d'Horace, dont l'impression a été aussitôt décidée.

XV 915. Lisez: Over against the New Exchange.

928. Effacez une fois Nicolaes.

1146 bis. I veri Amici, Dramma recitato nel Teatro di S. Cassiano l'anno 1713; [Poesia dell'Abate Froncesco Silvani, Veneziano, e Domenico Lalli Veneziano; Musica di Andrea Paulati, Veneziano]. In Venezia, per Marino Rossetti, 1713. In-12.

Cet opéra, tiré d'Héraclius, a été repris à Venise, au théâtre Saint-Angiolo, en 1723, avec quelques changements. Il a été fait alors une nouvelle édition du livret (In Venezia, per Francesco Storti, 1723, in-12).

I

1. Melite, || ov || les favsses || Lettres. || Piece Comique. || A Paris, || Chez François Targa, au premier || pillier de la grande Salle du Palais, deuant || les Consultations, au Soleil d'or. || M. DC. XXXIII [1633]. || Avec Priuilege du Roy. In-4 de 6 ff., 150 pp. et 1 f. blanc.

Les feuillets prélim. comprennent: 1 f. de titre; 3 ff. pour la dédicace à M. de Liancour, l'avis Au Lecteur et l'Argument; 2 ff. pour le Privilége et les noms des Acteurs.

Le privilége, daté de Saint-Germain en Laye, le dernier jour de janvier 1633, porte: «Nostre bien amé François Targa, Marchand Libraire de nostre bonne ville de Paris, nous a fait remontrer qu'il a nouvellement recouvré un Livre intitulé Melite, ou les fausses Lettres, Piece comique, faicte par Me Pierre Corneille, Advocat en nostre Cour de Parlement de Rouen, qu'il desireroit faire imprimer et mettre en vente, etc.» Le privilége lui est accordé pour dix ans consécutifs, «à compter du jour et datte qu'il sera achevé d'imprimer». On lit à la fin: Acheué d'imprimer pour la premiere fois, le douziéme iour de Feburier mil six cens trente-trois.

Tous les biographes de Corneille ont raconté comment il composa Mélite, en souvenir d'une aventure galante dont il avait été le héros. Une mention insérée dans un manuscrit de la Bibliothèque de Caen, le Moréri des Normands par Joseph-André Guiot de Rouen, nous a fait connaître le nom véritable de Mélite. C'était une demoiselle Millet, qui demeurait, ainsi que nous l'apprend M. Gaillard, rue aux Juifs, no 15. L'abbé Granet, qui avait fait de longues recherches sur Corneille, désigne, il est vrai, l'héroïne 2 de Mélite sous le nom de Mme Dupont, et l'on a supposé, pour concilier les deux versions, que la jeune fille, qui avait d'abord montré une préférence pour Corneille, avait épousé, par la suite, un autre que lui. Les documents retrouvés par M. Gosselin ne permettent pas de s'arrêter à cette hypothèse. «Au moment du mariage de Pierre Corneille, la dame Dupont se trouvait veuve de Thomas Dupont, conseiller-correcteur à la Chambre des Comptes de Rouen, et son nom était Marie Courant. Cela résulte d'un arrêt du Parlement, du 11 août 1639, qui statuait sur une difficulté née antérieurement entre les frères Thomas, Jacques et Guillaume Dupont, et sur laquelle un premier arrêt était déjà intervenu le 26 juin 1638. A cette date, Thomas Dupont vivait encore, et, circonstance assez curieuse, il avait choisi pour son procureur François Corneille, oncle de l'ami de sa femme et le sien aussi sans doute.» (Particularités de la vie judiciaire de Corneille, par E. Gosselin; Rouen, 1865, in-8, p. 15.) Si l'on admet l'authenticité du récit relatif à Mélite, il faut donc tout au moins distinguer Mlle Millet de Mme Dupont.

Pour ne pas nous éloigner de l'ordre suivi par les éditeurs de Corneille et par Corneille lui-même, nous faisons figurer Mélite en tête de ses œuvres, bien qu'elle n'ait été imprimée qu'après Clitandre. Cette première pièce fut représentée par la troupe de Mondory, la seule qu'il y eût alors à Paris. L'époque de la représentation n'a pu être jusqu'ici exactement déterminée. L'opinion la plus probable la place à la fin de l'année 1629 ou au commencement de l'année 1630. Le succès confirma la vocation dramatique de Corneille.

Quelques exemplaires de l'édition originale présentent des corrections qui indiquent de légers remaniements pendant le tirage. La faute d'impression 9ɛ (3 à l'envers) au lieu de 63, qui se remarque dans la pagination des premiers exemplaires, a disparu des seconds; on a, de plus, introduit en manchette, p. 101, après le vers:

Si proches du logis, il vaut mieux l'y porter,

l'indication d'un jeu de scène: Cliton et la Nourrice emportent Mélite pasmée en son logis, ou Cloris les suit appuyée sur Lisis. Par contre, on a laissé subsister les fautes Episrte pour Epistre, au titre courant de la p. v, et 79 pour 97 dans la pagination. Les deux tirages se trouvent à la Bibliothèque nationale: le premier y est porté Y. 5801, le second Y. 5801 + A.

Il existe, sous la date de 1633, une édition de Mélite dans le format in-8, que M. Brunet et M. Frère ont rangée, sans l'avoir vue, parmi les éditions originales de Corneille. Nous avons eu l'occasion de l'examiner, et nous avons reconnu que c'est une simple contrefaçon. On en trouvera la description ci-après, en tête de notre chapitre VII. C'est probablement cette édition qui est citée au Catalogue Pompadour (no 890), avec la mention: Paris, Targa, 1633, in-12.

II

2. Clitandre, || ov || l'Innocence || delivrée || Tragi-Comedie.|| Dédiée à Monseigneur || le Duc de Longueuille. || A Paris, || Chez François Targa, au premier pilier || de la grand'Salle du Palais, au Soleil d'or. || M. DC. XXXII [1632]. || Auec Priuilege du Roy.—Meslanges || poetiqves|| Du mesme. || A Paris, || Chez François Targa, au premier || pilier de la grand'Salle du Palais, || au Soleil d'or. || M. DC. XXXII [1632]. || Auec Priuilege du Roy. In-8 de 12 ff. et 159 pp.

Collation des feuillets prélim.: 1 f. de titre; 5 pp. pour la dédicace; 6 pp. pour la Préface; 9 pp. pour l'Argument; 1 f. pour l'Extrait du Privilége et les Acteurs.

Clitandre occupe les 118 pp. suivantes; il y a ensuite un feuillet blanc, puis vient le second titre. Les Meslanges poëtiques continuent la pagination et même les signatures de la pièce (le cahier H compte 4 ff. de Clitandre et 4 ff. des Meslanges); ils ne peuvent donc en être détachés.

Le privilége, donné à Paris le 8 mars 1632, est accordé à François Targa, pour six ans. L'achevé d'imprimer est du 20 mars 1632.

Corneille paraît ici pour la première fois devant le public. Il avait déjà fait représenter Mélite, qui lui avait valu une certaine réputation; mais il aima mieux livrer d'abord à l'impression son Clitandre, pour lequel il semble avoir eu une affection particulière. Il s'était efforcé d'en faire une pièce plus régulière que sa Mélite, et dont le nœud, l'intrigue, tous les incidents et la conclusion pussent tenir dans un espace de vingt-quatre heures. Il voulut aussi l'écrire «dans un style plus élevé», ce qui ne l'empêcha pas de se permettre une de ces licences qui ne seraient guère de mise aujourd'hui sur la dernière de nos scènes comiques. Calliste, fiancée de Rosidor, vient trouver celui-ci dans son lit; «il est vrai, dit Fontenelle, qu'ils doivent bientôt être mariés.»

Lorsque Corneille eut acquis l'habitude du théâtre, il reconnut que Clitandre était peu digne de lui; il en fit si bonne justice dans l'Examen qu'il y ajouta, qu'on eût dit qu'il se reprochait son ancienne prédilection.

Clitandre dut être joué en 1631. En en plaçant la représentation en 1632, les frères Parfaict nous semblent n'avoir pas pris garde à la date du privilége et de l'achevé d'imprimer. Il est difficile d'admettre 4 que si, par exemple, la pièce avait été donnée au mois de janvier, le privilége, dont l'obtention demandait certainement d'assez longues démarches, eût pu être daté des premiers jours de mars. Corneille, d'ailleurs, n'était pas encore assez connu pour que les libraires missent une grande diligence à l'imprimer. Ce qui le prouve bien, c'est que Targa crut nécessaire de grossir quelque peu le volume, avant de le lancer dans le public, circonstance qui vint probablement encore retarder l'impression. En effet, les Meslanges sont précédés de l'avis suivant: «Au Lecteur. Quelques-unes de ces pieces te desplairont: sçache aussi que je ne les justifie pas toutes, et que je ne les donne qu'à l'importunité du Libraire pour grossir son Livre. Je ne croy pas cette Tragi-Comedie si mauvaise, que je me tienne obligé de te recompenser par trois ou quatre bons Sonnets.»

Les pièces contenues dans le recueil sont:

A monsieur D. L. T.

Enfin eschappé du danger

Où mon sort me voulut plonger...

Ode sur un prompt Amour.

O Dieux! qu'elle sçait bien surprendre...

A Monseigneur le Cardinal de Richelieu. Sonnet.

Puisqu'un d'Amboise et vous d'un succez admirable...

Sonnet pour M. D. V. envoyant un Galand à M. L. D. L.

Au point où me réduit la distance des lieux...

Madrigal pour un Masque donnant une boëte de Cerises confites à une Damoiselle.

Allez voir ce jeune Soleil....

Epitaphe de Didon. Traduit du Latin d'Ausone.

Miserable Didon, pauvre amante seduite..

Mascarade des Enfants gastez.

L'Officier. Une ambition desreglée...

Récit pour le Ballet du Chasteau de Bissestre.

Toy dont la course journaliere...

Pour monsieur L. C. D. F. representant un diable au mesme Ballet. Epigramme.

Quand je voy, ma Phillis, ta beauté sans seconde...

Stances sur une absence en temps de pluye.

Depuis qu'un malheureux adieu...

5 Sonnet.

Apres l'œil de Melite il n'est rien d'admirable...

(Ce sonnet avait été récité au théâtre, lors de la représentation de Mélite, mais il était encore inédit en 1632.)

Madrigal.

Je suis blessé profondément...

Epigrammes. Traduites du Latin d'Audoenus [Owen].

Jane toute la journée

Dit que le joug d'Hyménée...

Dialogue. Tirsis. Calliste.

Tirsis. Calliste mon plus cher souci...

Chanson.

Toy qui près d'un beau visage

Ne veux que feindre l'amour...

Chanson.

Si je perds bien des maistresses

J'en fais encor plus souvent...

III

3. La || Vefve || ov le || Traistre || trahy. || Comedie. || A Paris, || Chez François Targa, au premier || pilier de la grand'Salle du Palais deuant la || Chappelle, au Soleil d'or. || M. DC. XXXIV [1634]. || Auec Priuilege du Roy. In-8 de 20 ff. prélim., sign. ã, ẽ, par 8, ̄i par 4, et 144. pp. imprimées en caract. ital.

Les feuillets prélim. contiennent: 1 titre, 5 pp. pour la dédicace à Madame de la Maison-Fort et 4 pp. pour l'avis Au Lecteur (lequel n'a pas été réimprimé ailleurs). Les 23 pp. suivantes sont occupées par des vers que divers auteurs adressent à Corneille, au sujet de sa pièce. Ces hommages sont au nombre de 26; ils sont signés de Scudéry, Mairet, Guérente, I. G. A. E. P. [Jacques Gaillard, avocat en Parlement], de Rotrou, C. B. [Charles Beys], Du Ryer, Bois-Robert, d'Ouville, Claveret, J. Collardeau, L. M. P. [Louis Mauduit, Parisien, auteur du poëme de Narcisse], du Petit Val, Pillastre, de Marbeuf, de Canon, L. N. [Louis Neufgermain, ou L. Nondon, auteur de la tragédie de Cyrus], Burnel, Marcel, Voille, Beaulieu et A. C. [A. Chappelain, ou Adam Campigny, poëtes cités en 1633 6 et 1634]. Il y a parmi ces noms des auteurs connus et des auteurs inconnus. Ces derniers devaient être des Rouennais, amis du poëte, ainsi que M. Taschereau le suppose avec beaucoup de vraisemblance. Il y avait à Rouen, au commencement du dix-septième siècle, deux libraires appelés du Petit-Val: Raphaël et David. L'un et l'autre publièrent un grand nombre de pièces de théâtre Voy. notamment le Catalogue Soleinne, nos 879, 881, 906 à 911 et 1022. Il s'agit sans doute ici de David, neuf fois couronné par l'Académie des Palinods (1615-1658). Aucun des éditeurs modernes n'a cherché à interpréter les initiales; nous les expliquons sous toutes réserves, d'après une note que M. P. Lacroix a bien voulu nous communiquer. La Veuve est, du reste, la seule de ses pièces que Corneille ait eu la faiblesse de faire précéder de stances, sonnets, strophes et madrigaux en son honneur, et il ne manqua pas de les supprimer dans le recueil de 1644 et dans les éditions suivantes.—Le recto du 19e f. est occupé par l'extrait du privilége, accordé à François Targa, pour six ans, par lettres datées du 9 mars 1634. L'achevé d'imprimer qui suit le privilége est du «treisiesme jour de mars mil six cens trente-quatre». Au verso du 19e f., on trouve le relevé des plus notables fautes survenues à l'impression; enfin le 20e f. contient au recto l'Argument et, au verso, la liste des Acteurs.

La plupart des éditeurs de Corneille, et M. Taschereau lui-même, ont cru que la Veuve n'avait dû être représentée qu'en 1634; M. Marty-Laveaux (Œuvres de Corneille, I, p. 373) a démontré, à l'aide de deux passages de la dédicace, que la représentation avait dû avoir lieu plus tôt et que les frères Parfaict avaient eu raison de la placer en 1633. (Hist. du Théatre François, t. V, p. 43.)

IV

4. La || Galerie || dv Palais, || ov || L'Amie rivalle. || Comedie. || A Paris, || Chez Augustin Courbé, Imprimeur & Libraire de || Monseigneur frere du Roy, dans la petite Salle || du Palais, à la Palme; [ou Chez François Targa, au premier pilier de la grand' || Salle du Palais, deuant la Chappelle, || au Soleil d'or]. || M. DC. XXXVII [1637]. || Auec Privilege du Roy. In-4 de 4 ff. et 143 pp.

Collation des feuillets prélim.: titre; 3 pp. pour la dédicace; 2 pp. pour le Privilége; 1 p. pour les noms des Acteurs.

Nous trouvons ici le texte entier du privilége accordé à Courbé, pour «trois Comédies; Sçavoir La Galerie du Palais, ou l'Amie 7 rivalle, La Place Royalle, ou l'Amoureux Extravagant, et la Suivante; Et une Tragédie-Comédie intitulée, Le Cid, composées par M. Corneille.» Ce privilége est donné pour une durée de vingt ans, à la date du 21 janvier 1637, et Courbé déclare y associer François Targa, «suivant le contract passé entr'eux pardevant les Notaires du Chastelet de Paris». L'achevé d'imprimer est du 20 février 1637.

M. Marty-Laveaux, à l'exemple des précédents éditeurs de Corneille, a d'abord placé la représentation de la Galerie du Palais en 1634, mais il a remarqué ensuite un passage d'une pièce latine adressée par Corneille à Richelieu, pièce qui a dû être composée en 1634, et dans laquelle il est question de la Place Royale. Il a fallu avancer d'un an la date généralement admise de cette comédie, et, comme il n'est pas probable que Corneille ait pu donner trois pièces en un an, changer aussi la date de la Galerie du Palais et la reporter à 1633. (Voy. Œuvres de Corneille, éd. Marty-Laveaux, t. X, pp. 7 et 65.)

Corneille assura le succès de sa quatrième comédie en lui donnant pour scène un lieu connu de tous, cette fameuse Galerie du Palais, où se vendaient ses ouvrages et qui était alors le rendez-vous du monde élégant. Ses détracteurs lui reprochèrent plus tard avec aigreur cette manière de fixer l'attention du public. Un pamphlet anonyme publié dans la querelle du Cid, la Lettre à *** sous le nom d'Ariste, contient le passage suivant: «Il reste maintenant à parler de ses autres pièces qui peuvent passer pour farces, et dont les tiltres seuls faisoient rire autrefois les plus sages et les plus sérieux. Il a fait voir une Mélite, la Galerie du Palais et la Place Royale, ce qui nous faisoit espérer que Mondory annonceroit bientost le Cimetière S. Jean, la Samaritaine et la Place aux Veaux.» Ce passage est curieux, parce qu'il prouve que toutes les comédies de Corneille furent représentées par Mondory; on l'avait supposé jusqu'ici, mais on n'avait appuyé cette opinion d'aucune preuve.

Une innovation qui mérite d'être rappelée est la suppression de la nourrice traditionnelle, que Corneille avait conservée dans Mélite et dans la Veuve, et qui est remplacée ici par une «suivante». A la vérité, les suivantes remplirent toujours plus ou moins le rôle joué jadis par les nourrices; elles ne ressemblèrent en rien aux chambrières du XVIe siècle ou du commencement du XVIIe. Ces dernières intriguaient toujours pour leur propre compte, tandis que les suivantes n'intriguèrent que pour leur maîtresse.

La Galerie du Palais dut rester en portefeuille pendant quatre ans. Elle ne vit le jour qu'après que le Cid eut mis le sceau à la réputation de Corneille. Elle fut ainsi comprise dans le Privilége accordé au libraire du poëte triomphant, privilége d'une durée plus longue qu'aucun de ceux que nous avons rencontrés à cette époque.

La mention qui termine le privilége, mention que nous trouvons, du reste, en plusieurs autres endroits, devrait inspirer à quelque chercheur l'idée de fouiller les études des notaires de Paris, pour y retrouver les minutes des contrats intervenus entre Courbé, 8 Targa, Sommaville, de Luyne, Billaine et les autres éditeurs des grands écrivains du XVIIe siècle. Nul doute qu'il ne se soit conservé quelques-uns de ces actes, qui nous révéleraient de piquants détails sur les bénéfices qu'une pièce de Corneille pouvait rapporter aux libraires qui la publiaient.

Les exemplaires avec le nom de Targa sont très-rares. On en conserve un à la Bibliothèque de l'Institut (Q. 150. B).

V

5. La || Svivante, || Comedie. || A Paris, || Chez Augustin Courbé, Imprimeur || & Libraire de Monseigneur Frere du Roy, dans la || petite Salle du Palais, à la Palme; [ou Chez François Targa, au premier || Pilier de la grand'Salle du Palais, deuant || la Chappelle, au Soleil d'or]. || M. DC. XXXVII [1637]. || Avec Privilege du Roy. In-4 de 5 ff. prélim. et 128 pp.

Les feuillets prélim. contiennent: 1 f. de titre et 3 ff. pour l'épître dédicatoire (sign. ̄a), plus 1 f. non signé, formant encart pour l'Extrait du Privilége. Ce dernier texte est extrait du privilége, donné pour vingt ans à Augustin Courbé, à la date du 21 janvier 1637, c'est-à-dire après la représentation du Cid. Courbé déclare y associer François Targa. L'achevé d'imprimer est du 9 septembre 1637.

La Suivante dut être représentée en 1634, mais ne fut publiée qu'après le grand succès du Cid. Cette circonstance explique le ton de l'épître qui la précède. Tout en présentant sa pièce au public sous la forme d'une dédicace probablement imaginaire, il vise les ennemis du Cid et défend ses œuvres avec la conscience de son génie. Quant à la Suivante, «elle est d'un genre, dit-il, qui demande plustost un style naïf que pompeux: les fourbes et les intrigues sont principalement du jeu de la Comedie, les passions n'y entrent que par accident. Les regles des Anciens sont assez religieusement observées en celle-cy: il n'y a qu'une action principale à qui toutes les autres aboutissent, son lieu n'a point plus d'estendue que celle du Theatre, et le temps n'en est point plus long que celuy de la representation, si vous en exceptez l'heure du disner qui se passe entre le premier et le second Acte. La liaison mesme des Scenes, qui n'est qu'un embellissement, et non pas un precepte, y est gardée; et si vous prenez la peine de conter les vers, vous n'en trouverez pas en un acte plus qu'en l'autre. [Il y a 340 vers dans chaque acte.] Ce n'est pas que je me sois assujetty depuis aux mesmes rigueurs: j'ayme à suivre les regles, mais, loin de me rendre leur esclave, je les élargis et reserre 9 selon le besoin qu'en a mon sujet, et je romps mesme sans scrupule celle qui regarde la durée de l'action, quand sa severité me semble absolument incompatible avec les beautez des evenemens que je décris.»

VI

6. La Place || Royalle, || ov || l'Amovrevx || Extravagant. || Comedie. || A Paris, || Chez Augustin Courbé, Imprimeur & Libraire de || Monseigneur frere du Roy, dans la petite Sale [sic] du Palais, à la Palme; [ou Chez François Targa au premier pillier de la || grand'Salle du Palais, deuant la Chapelle, || au Soleil d'or]. || M. DC. XXXVII [1637]. || Auec Privilege du Roy. In-4 de 4 ff. prélim. et 112 pp.

Collation des feuillets prélim.: 1 f. de titre; 2 ff. pour la dédicace à Monsieur *** et 1 f. pour le Privilége.

L'extrait du privilége est le même que celui de la Suivante. Il y a de même partage amiable entre Courbé et Targa. L'achevé d'imprimer est du 20 février 1637.

Nous avons déjà parlé, à propos de la Galerie du Palais, de la pièce latine adressée par Corneille au cardinal de Richelieu, en l'année 1634, pièce qui contient une allusion à la Place Royale (voy. Marty-Laveaux, Œuvres de Corneille, t. X, pp. 64-72, et, en particulier, les vers 29 et 30 du poëme latin). Il convient donc de placer en 1634 la représentation de cette comédie, que l'on considère généralement comme ayant eu lieu en 1635.

Corneille, en prenant pour titre de sa pièce le nom de la Place où se réunissait alors le beau monde, voulut exploiter le succès qu'il avait obtenu avec la Galerie du Palais. Il paraît que Claveret avait déjà fait choix du même titre pour un de ses ouvrages, et, dans sa lettre «au soy-disant auteur du Cid», il accuse Corneille de plagiat. «Il faudrait, dit M. Taschereau, avoir la bosse du vol bien prononcée pour se laisser aller à dérober quoi que ce fût à Claveret.» (Hist. de Corneille, 2e éd., p. 34.)

Le principal personnage de la Place Royale, Alidor, parle des femmes, en termes peu ménagés, et, s'il faut en croire l'édition de Corneille, publiée en 1747, plusieurs spectatrices se plaignirent de ce que leur sexe était aussi peu ménagé par le poëte; aussi, l'épître dédicatoire à M. *** contient-elle une longue justification d'Alidor, dont l'auteur déclare ne point partager les sentiments.

La Bibliothèque nationale possède un exemplaire au nom de Courbé, et la Bibliothèque de l'Institut un exemplaire au nom de Targa.

VII

7. Medee || Tragedie. || A Paris, || Chez François Targa, au || premier pillier de la grand'Salle du Palais, || deuant la Chapelle, au Solier [sic] d'or. || M. DC. XXXIX [1639]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 4 ff. et 95 pp.

Les feuillets prélim. contiennent: 1 titre; 2 ff. pour la dédicace à Monsieur P. T. N. G. et 1 f. pour l'Extrait du Privilége et les noms des Acteurs.

Le privilége, daté du 11 février 1639, est accordé à François Targa, pour sept ans. L'achevé d'imprimer est du 16 mars 1639.

Médée dut être représentée dans les premiers mois de l'année 1635, mais ne fut imprimée que deux ans après le Cid, en même temps que l'Illusion comique. Corneille, obligé de répondre aux attaques furieuses de ses ennemis, ne se pressa point de donner un nouvel aliment à leurs critiques, en faisant imprimer les deux pièces qui n'avaient pas été comprises dans le privilége du Cid. Après avoir obtenu ce privilége pour vingt ans, son libraire n'obtint que sept ans pour Médée et l'Illusion comique. On dirait ainsi que les injures des Mairet et des Claveret produisirent impression sur les Conseils du roi.

Jusqu'ici Corneille n'est connu que comme poëte comique; il se révèle maintenant comme poëte tragique, en faisant choix d'un sujet déjà traité par Euripide et par Sénèque. Il y a de beaux vers dans sa Médée, et, malgré des faiblesses et des longueurs, on y sent déjà l'auteur du Cid. Cette première tragédie n'eut pourtant pas de succès, et l'indifférence du public peut expliquer qu'elle n'ait vu le jour qu'après le Cid. La troupe de Molière, qui avait repris la pièce donnée au théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, plus de vingt-cinq ans auparavant, ne l'en conserva pas moins au répertoire, mais ne la joua jamais seule. Le Registre de Lagrange en mentionne 13 représentations, de 1665 à 1677. Le 2 octobre 1665, elle fut donnée avec l'Alexandre de Racine; le 7 et le 9 novembre 1666, elle reparut avec le Menteur, etc.

M. Marty-Laveaux dit que la Médée de Longepierre, représentée en 1694, fit oublier celle de Corneille, ce qui n'est pas absolument exact. Longepierre s'était plus ou moins inspiré de son devancier et, loin de s'appliquer à éviter ses défauts, les avait encore exagérés. Il est vrai que sa Médée resta au théâtre pendant tout le cours du XVIIIe siècle, «parce que le rôle principal, ainsi que le remarque M. Taschereau, offrait l'occasion de briller à une actrice imposante»; mais la pièce de Corneille ne fut pas entièrement oubliée.

11 Un curieux travail placé à la fin de l'édition de Racine, publiée par M. Ménard, nous apprend qu'elle fut reprise en 1763. Quelques scènes en ont été représentées au Théâtre-Français dans ces dernières années, notamment en 1871, et les spectateurs ont témoigné leur intérêt pour l'œuvre de Corneille.

Vendu: 170 fr. vél., Huillard, 1870 (n° 589).

VIII

8. L'Illvsion || comiqve || Comedie. || A Paris, || Chez François Targa, au || premier pillier de la grand'Salle du Palais, || deuant la Chapelle, au Soleil d'or. || M. DC. XXXIX [1639]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 4 ff. et 124 pp.

Les feuillets prélim. contiennent: 1 f. de titre; 3 pp. pour la dédicace à Madamoiselle M. F. D. R.; 1 p. pour l'errata, et 1 f. pour l'Extrait du Privilége et les noms des Acteurs.

Le privilége est accordé à François Targa, à la date du 11 février 1639, pour une durée de sept ans. L'achevé d'imprimer est du 16 mars 1639, comme celui de Médée, imprimée en vertu du même privilége.

«Si Médée, qui fait honneur au jeune talent de Corneille, fut froidement accueillie, dit M. Taschereau, une composition extravagante, que les admirateurs de son génie voudraient pouvoir rayer du catalogue de ses pièces, fut peu après reçue avec enthousiasme: nous voulons parler de l'Illusion, représentée en 1636. Il la déclare lui-même un monstre étrange, et ce jugement n'est que juste. Toutefois, on peut s'expliquer, par le mouvement qu'elle présente, par une grande supériorité de style sur tous les précédents ouvrages du même auteur, et par la nouveauté du personnage de Matamore, imité du Miles gloriosus de Plaute et du Capitan du théâtre espagnol, l'avantage qu'elle eut de se maintenir pendant plus de trente ans à la scène.»

Malgré ce jugement sévère, M. Taschereau lui-même cite un fort beau passage de l'Illusion (c'est le titre que porta la pièce à partir de 1660), le passage où Corneille prend à tâche de relever la profession de comédien, comme s'il ne voulait pas qu'on pût confondre un jour les interprètes du Cid avec les saltimbanques ou les faiseurs de parade. M. Marty-Laveaux cite d'autres vers, placés dans la bouche de Matamore, mais qui ne sont pas empreints de l'exagération 12 comique propre à ce personnage; on les dirait empruntés au récit de Rodrigue dans le Cid. Ajoutons que certains vers de l'Illusion sont dans toutes les mémoires, ceux-ci par exemple:

Ainsi de nostre espoir la Fortune se joue;

Tout s'esleve ou s'abaisse au bransle de sa roue,

Et son ordre inégal qui regit l'Univers

Au milieu du bonheur a ses plus grands revers.

(Acte V, scène VI, de l'édition originale.)

Il ne s'agit pas ici de défendre le sujet de l'Illusion, ni d'y chercher, à l'exemple de M. Aimé-Martin, l'histoire de Corneille et de Mondory; mais nous pouvons nous étonner du mépris avec lequel M. Taschereau parle du rôle de Matamore. Ce personnage pouvait ne pas être goûté en 1829, mais il est étrange que M. Taschereau ne l'ait pas traité avec plus d'indulgence en 1855, dans sa seconde édition. Lors de la timide reprise de l'Illusion comique, faite par M. Édouard Thierry, en 1861 et en 1862, pour l'anniversaire de la naissance de Corneille, l'artiste de talent chargé d'interpréter le rôle de Matamore a su montrer que, pour ne pas appartenir au genre élevé, la figure du spadassin gascon n'est pas moins d'un effet véritablement comique. Corneille, plus encore que Mareschal ou que Scarron, a fait passer en proverbe le nom de Matamore, sous lequel fut longtemps connu l'acteur Bellemore.

IX

9. Le Cid || Tragi-Comédie. || A Paris, || Chez Augustin Courbé, Im- || primeur & Libraire de Monseigneur || frere du Roy, dans la petite Salle du || Palais, à la Palme; [ou Chez François Targa, || au premier pillier de la grand'Salle du Palais, || devant la Chapelle, au Soleil d'or]. || M. DC. XXXVII [1637]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 4 ff. et 128 pp.

Collation des feuillets prélim.: titre; 2 ff. pour la dédicace à Madame de Combalet; 1 f. pour l'Extrait du Privilége et les noms des Acteurs.

Le privilége, accordé à Courbé pour le Cid, en même temps que pour la Galerie du Palais, la Place Royalle et la Suivante (voy. ci-dessus), est daté du 21 janvier 1637 et garantit les droits de l'éditeur pendant vingt ans. Courbé déclare y associer Fr. Targa, «suivant le contract passé entr'eux pardevant les Notaires du Chastelet de Paris». L'achevé d'imprimer est du 23 mars 1637.

13 Dans certains exemplaires, dans un notamment qui fait partie de la collection Cousin, l'adresse du libraire Courbé est ainsi disposée: A Paris, || Chez Augustin Courbé, || Imprimeur & Libraire de Monseigneur || frere du Roy, dans la petite Salle || du Palais, à la Palme. L'Achevé d'imprimer y est, non plus du 23 mars, mais du 24 mars 1637.

La 3e stance récitée par Rodrigue à la fin du premier acte est ainsi conçue, dans les exemplaires de la première catégorie:

Pere, maistresse, honneur, amour,

Illustre tyrannie, adorable contrainte,

Par qui de ma raison la lumiere est esteinte,

A mon aveuglement rendez un peu de jour.

Les autres exemplaires, avec l'achevé d'imprimer du 24 mars, portent:

Pere, maistresse, honneur, amour,

Noble et dure contrainte, aymable tyrannie,

Tous mes plaisirs sont morts ou ma gloire est ternie;

L'un me rend mal-heureux, l'autre indigne du jour.

On trouve, dans les éditions in-12 citées ci-après, une troisième leçon très-différente.

Corneille avait déjà composé la tragédie de Médée, quand il emprunta aux auteurs espagnols le sujet du Cid. Ce fut, dit-on, à l'instigation de l'évêque de Chalon qu'il abandonna le théâtre de Sénèque pour suivre les traces de Guillen de Castro. Les Mocedades del Cid et les diverses romances du Cid donnèrent naissance à une tragédie qui excita, dès qu'elle parut, l'admiration universelle. Voltaire a cru découvrir, en 1764, que la pièce de Corneille avait été presque mot à mot traduite d'une pièce de Diamante, intitulée: El Honrador de su padre, mais il a été démontré depuis que Diamante n'avait fait que traduire la tragédie française vingt ans plus tard.

Si l'on en croit les frères Parfaict (Histoire du Théatre François, t. VI, p. 92), le Cid fut représenté vers la fin de novembre 1636. Il fut joué par Mondory et sa troupe, et les acteurs montrèrent tant de talent, que les adversaires du Cid leur attribuèrent tout le succès de la nouvelle tragédie.

«Il est malaisé, dit Pellisson (Relation concernant l'histoire de l'Académie françoise, 1653, in-8, pp. 186 sq.), il est malaisé de s'imaginer avec quelle approbation cette pièce fut reçue de la cour et du public. On ne se pouvoit lasser de la voir, on n'entendoit autre chose dans les compagnies, chacun en sçavoit quelque partie par cœur, on la faisoit apprendre aux enfants, et en plusieurs endroits de la France il estoit passé en proverbe de dire: Cela est beau comme le Cid.»

L'immense supériorité du Cid sur toutes les productions dramatiques qui l'avaient précédé excita la jalousie de tous les auteurs 14 qui tenaient alors le premier rang dans l'estime publique. Les Mairet, les Claveret, les Scudéry, ces anciens amis de Corneille, se déchaînèrent contre lui avec une véritable fureur. Ils entassèrent libelle sur libelle, injure sur injure, sans parvenir à ternir la gloire du poëte, qui leur répondit en homme qui a la conscience de sa force et de son génie. Il eut pour lui le public et une puissante protectrice, Anne d'Autriche, qui vit avec bonheur sur la scène les héros de sa chère Espagne. La reine paralysa quelque peu les mauvaises dispositions de Richelieu, qui, dans sa jalousie contre le Cid, prenait plaisir à le voir jouer par des laquais et des marmitons. C'est très-vraisemblablement à son influence que Pierre Corneille le père dut les lettres de noblesse qu'il reçut en janvier 1637. Mme de Combalet, à qui fut dédiée l'édition originale du Cid, s'intéressa très-chaudement à l'auteur. C'était la nièce et, si l'on doit ajouter foi aux récits souvent suspects de Guy-Patin et de Tallemant des Réaux, plus que la nièce du cardinal. Son intervention eût pu calmer les jalousies excitées contre Corneille, s'il ne les avait imprudemment réveillées en faisant paraître son Excuse à Ariste.

Nous n'avons pas à étudier ni même à énumérer ici les pièces publiées dans la célèbre querelle du Cid; elles seront décrites ci-après dans notre chapitre XIX. Nous voulons seulement ajouter quelques mots sur les acteurs qui jouèrent à l'origine les rôles de la tragédie. M. Marty-Laveaux a fait à ce sujet de très-intéressantes recherches, dont nous pouvons profiter à notre tour. Mondory représenta Rodrigue pendant quelque temps, mais il fut frappé d'une attaque d'apoplexie qui lui enleva la parole. Mlle Villiers joua Chimène, ainsi que nous l'apprend Scudéry dans sa Lettre à l'Académie, p. 5. D'après M. Aimé-Martin, qui ne cite, il est vrai, aucun texte à l'appui de son dire, le personnage de don Diègue aurait été créé par d'Orgemont; ce qui est certain, c'est qu'il fut rempli ensuite par Le Baron, qui mourut en 1655. Le rôle de l'Infante, si souvent et si justement critiqué, fut joué par Mlle Beauchâteau et ne fut sans doute composé que pour elle. «Doña Urraque, dit Scudéry dans ses Observations sur le Cid, n'y est que pour faire jouer la Beauchâteau.» Corneille fait lui-même cet aveu, dans son Discours du poëme dramatique, quand il dit: «Aristote blasme fort les Episodes détachez, et dit que les mauvais Poëtes en font par ignorance, et les bons en faveur des Comédiens, pour leur donner de l'employ. L'Infante du Cid est de ce nombre, et on la pourra condamner ou luy faire grace par ce texte d'Aristote, suivant le rang qu'on voudra me donner parmy nos modernes.»

Un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale (Msc. fr., no 2509, ancien fonds de Versailles no 237) nous donne une liste complète des acteurs qui jouaient le Cid, à l'époque de la mort de Corneille. Ce manuscrit intitulé: Repertoire des Comedies françoises qui se peuvent jouer eu 1685, a été exécuté pour le Dauphin, 15 dont la reliure porte les armes. Il contient la distribution complète de 73 pièces des deux Corneille, de Rotrou, de Du Ryer, Molière, Racine, etc., plus une liste de 28 «petites comedies», sans l'indication des acteurs. Ces pièces formaient le répertoire courant des comédiens du roi au commencement de l'année 1685 (il est probable que le manuscrit fut exécuté avant l'époque du carnaval).

Voici la distribution du Cid:

DAMOISELLES. |

|

| Chimene: | Chanmeslé. |

| Elvire: | Guiot. |

| L'Infante: | le Comte. |

| Leonor: | Poisson. |

HOMMES. |

|

| Rodrigue: | Baron. |

| D. Diegue: | Chanmeslé, ou Guerin. |

| Le Roy: | le Comte, ou la Tuillerie. |

| D. Sanche: | de Villiers, ou la Torilliere. |

| D. Arias: | Hubert. |

| D. Alonze: | Beauval. |

| Le Comte: | La Tuillerie. |

En 1728, un anonyme, que l'on a cru être Jean-Baptiste Rousseau, publia une édition remaniée du Cid, dans laquelle il avait supprimé le rôle de l'Infante, celui de Léonor et celui du page (voy. ci-après chap. 816.XIV). Cette suppression fut dès lors admise au Théâtre-Français, où l'on s'avisa plus tard de retrancher la première scène entre Elvire et Chimène, et de commencer la pièce par la scène IIIe de l'original:

Enfin vous l'emportez, et la faveur du Roy

Vous esleve en un rang qui n'estoit deub qu'à moy.

En 1737 et en 1741, on tenta de remettre le Cid au théâtre, dans son intégrité; le 1er juin 1806, Napoléon le fit jouer à Saint-Cloud, par Monvel (don Diègue), Talma (Rodrigue), Mlle Duchesnois (Chimène), Lafon (le Roi), Mlle Georges (l'Infante); mais, malgré une distribution aussi extraordinairement favorable, l'épreuve ne réussit pas. Le 22 janvier 1842, la première scène fut jouée dans son intégrité, pour une représentation de Mlle Rachel, mais ce n'est que le 4 octobre 1872 que la pièce a été jouée sans coupure, sur le Théâtre-Français, pour la première fois depuis plus d'un 16 siècle. Les débuts de M. Mounet-Sully et de Mlle Rousseil ont été l'occasion de cette restitution.

Le Cid, ainsi que nous l'apprend Corneille dans sa Lettre apologétique, fut représenté trois fois au Louvre et deux fois à l'hôtel de Richelieu. Le Registre de Lagrange mentionne quatre représentations en 1659 et deux en 1679. A partir de cette époque, nous pouvons, en nous aidant du curieux travail de M. Despois (Œuvres de Racine, éd. Mesnard, t. VIII, pp. 608 sqq.), dresser un tableau des représentations du Cid, données par les Comédiens du Théâtre-Français, de 1680 à février 1875:

| De 1680 à 1715 | { | à la ville: 219 à la cour: 23 |

} | 242 |

| Règne de Louis XV (1715-1774) | { | à la ville: 177 à la cour: 13 |

} | 190 |

| Règne de Louis XVI (1774-1789) | { | à la ville: 49 à la cour: 6 |

} | 55 |

| Révolution (1789-1793) | 17 | |||

| Directoire, Consulat, Empire (1799-1814) | { | à la ville: 191 à la cour: 5 |

} | 196 |

| Restauration (1814-1830) | | | à la ville: | | | 86 |

| Règne de Louis-Philippe (1830-1848) | | | à la ville: | | | 75 |

| Seconde République (1848-1851) | 9 | |||

| Second Empire (1851-1870) | | | à la ville: | | | 30 |

| République (1870 à février 1875) | 33 | |||

| —— | ||||

| Ensemble | 933 |

L'édition in-4 du Cid est peu commune, et les beaux exemplaires en sont fort rares; nous en avons vu à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque de l'Institut et à la Bibliothèque Cousin. La Bibliothèque publique de Niort en possède un dans sa première reliure, qui a appartenu à Marie de la Tour, duchesse de la Trémoille, dont la marque est collée sur l'une des gardes. Le même volume contient la Galerie du Palais et la Place Royalle. Le libraire Targa avait sans doute reçu un beaucoup moins grand nombre d'exemplaires que son confrère Courbé; aussi, les exemplaires qui portent son nom sont-ils particulièrement rares. Nous en avons trouvé un dans la Bibliothèque municipale de Versailles, avec l'achevé d'imprimer du 24 mars.

10. Le || Cid || Tragicomedie. || A Paris, ||

| Ches | { | François Targa Augustin Courbé |

} | au Palais |

S. d. [1637]. In-12 de 4. ff. et 88 pp. |

||||

Il n'y a pas d'autre titre à cette édition qu'un frontispice gravé, représentant un cippe sur lequel sont assis deux amours qui tiennent un rideau. On lit sur ce rideau le titre de la pièce et au bas du cippe le nom des libraires. Dans le coin gauche du piédestal se lit la lettre ML, monogramme du graveur Michel Lasne. Le frontispice est suivi de 2 ff. pour la dédicace et 1 f. pour l'Extrait du Privilége et les noms des Acteurs.

Cette première édition in-12 du Cid est d'un très-petit format (la justification est de 94 millimètres sur 49), et imprimée en très-petits caractères. Il importe de ne pas la confondre avec l'édition décrite ci-après. Le texte présente plusieurs leçons qui diffèrent des éditions in-4; la principale est la correction faite à la 3e des stances de Rodrigue, laquelle commence ainsi:

Pere, maistresse, honneur, amour,

Impitoyable loy, cruelle tyrannie,

Tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire ternie:

L'un me rend mal-heureux, l'autre indigne du jour.

Cette leçon se retrouve dans la seconde édition in-12 citée ci-après (no 12); mais dans les différents recueils de ses œuvres, Corneille est revenu au texte des exemplaires de l'édition originale qui portent la date du 24 mars 1637.

L'extrait du privilége est le même que dans l'édition in-4; l'achevé d'imprimer est daté, en toutes lettres, du vingt-troisiesme Mars 1637. Cette date a pu faire croire que l'édition in-12 avait été tirée en même temps que la première édition in-4, qui porte la date du 23 mars, et non celle du 24; mais le passage des strophes de Rodrigue que nous avons rapporté ne permet pas de s'arrêter à cette supposition. Toutefois il est certain que l'édition in-12 dut paraître dans le courant de l'année 1637, puisque le texte en est reproduit dans deux éditions hollandaises datées de 1638.

Le prodigieux succès du Cid put seul donner l'idée d'en faire une édition in-12. Le format consacré pour les tragédies était l'in-4 ou, tout au moins, l'in-8. Les libraires voulurent fournir au public curieux qui discutait dans les ruelles les mérites de la pièce nouvelle un texte facile à transporter; les lecteurs s'habituèrent à ces éditions, dont l'usage était plus commode, en même temps que le prix en était moins élevé. Toutes les pièces de Molière, de Racine, de Boursault, etc., parurent dans le format in-12. Quant aux pièces de Corneille, tant qu'elles eurent de la vogue, il en fut fait en même temps deux éditions, dans les deux formats in-4 et in-12. Le jour où le public 18 commença de s'en dégoûter, les libraires renoncèrent définitivement à l'in-4.

Vendu: 34 fr., mar. citr., sans indication de relieur, Solar, 1860 (no 1692).

11. Le Cid || Tragi-Comedie. || A Paris, || Chez Augustin Courbé, Libraire & || Imprimeur de Monsieur frere du Roy, dans la || petite Salle du Palais, à la Palme; [ou Chez François Targa, au premier || pillier de la grand'Salle du Palais, deuant || la Chapelle, au Soleil d'or]. || M. DC. XXXIX [1639]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 4 ff. et 110 pp., caract. ital.

Le titre est suivi de 2 ff., imprimés en caractères italiques, pour la dédicace à Madame de Combalet, et d'un f. pour l'Extrait du Privilége et le nom des Acteurs. Ces ff. prélim. sont semblables à ceux de l'édition de 1637, mais le texte en est moins serré. On ne pourra les confondre en s'en rapportant aux indications suivantes:

Page iij, dernière ligne:

1637: de six cens ans vient encor de triompher

1639: batailles après sa mort, & son nom au bout.

Page v, dernière ligne:

1637: quelque durée pour cet heureux effort de

1639: ma plume, ce n'est point pour apprendre.

L'achevé d'imprimer rappelé au bas de l'extrait du privilége est du 24 mars 1637. Le texte de la troisième strophe du Cid reproduit le texte des exemplaires de l'édition in-4 de 1637, que nous avons rangés dans la seconde catégorie.

12. Le || Cid || Tragicomedie. || A Paris, ||

| Ches | { | Augustin Courbé Pierre le Petit |

} | au Palais |

S. d. [vers 1642]. In-12 de 4 ff. et 88 pp. |

||||

Dans cette édition, le frontispice, l'extrait du privilége et l'achevé d'imprimer sont en tout semblables à ceux de l'édition in-12 citée plus haut (no 10). Le texte est le même, et, comme la justification est celle que nous voyons d'ordinaire employée dans les éditions in-12 des pièces de Corneille (103 mm. sur 58), on serait tenté, au premier abord, de la considérer comme la vraie édition originale du Cid dans ce format, mais la mention de 19 Pierre le Petit, au lieu de François Targa, sur le titre, ne nous permet pas de nous arrêter à cette supposition. En effet, ce libraire, qui mourut en 1686, ne commença d'exercer qu'en 1642, tandis que François Ier Targa fut libraire de 1612 à 1653, époque à laquelle son fils, François II, lui succéda.

Un fait qui vient confirmer notre opinion, c'est que le frontispice de Michel Lasne, qui se trouve dans les deux éditions in-12, avec le seul changement du nom des libraires, a précisément la justification du petit in-12.

Le nombre des ff. des deux éditions est identique, mais le contenu des pp. n'est pas toujours le même. On les distinguera sans peine, sans même avoir besoin de les mesurer, en comparant les premiers mots des pp. suivantes:

| Édition A: | Édition B: |

| f. 2, vo: cor de triompher... | son corps porté dans... |

| f. 3, ro: vous donnez tousiours... | n'ont iamais le pouvoir... |

| p. 5: L'amour est un tyran... | Escoute, escoute enfin... |

| p. 26: Et s'il peut m'obéir... | Soit qu'il cede..., etc., etc. |

Cette édition fait partie du recueil publié en 1647, sous le nom de Tome second des Œuvres de Corneille.

13. Le Cid || Tragi-Comedie. || A Paris, Chez Augustin Courbé, Libraire & || Imprimeur de Monseigneur le Duc d'Orléans, || en la Salle des Merciers, à la Palme; [ou Chez la Veuue Iean Camusat, || et || Pierre le Petit, ruë Sainct Iacques, à la Toyson d'Or]. || M. DC. XXXXIV [1644]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 4 ff. et 110 pp., caract. ital.

Cette édition est faite sur l'édition in-4 de 1639, et le texte en est le même. Cependant la dédicace à Madame de Combalet, qui occupe les 2e et 3e ff. prélim., est imprimée ici en lettres rondes et non en caractères italiques.

Le 4e feuillet prélim. contient l'extrait du privilége au recto et les noms des Acteurs au verso. Le privilége est le même que dans la 1re édition in-4, et l'on n'y trouve que les mêmes mentions, sans qu'il soit parlé de la Veuve Camusat ni de Pierre le Petit. L'achevé d'imprimer est du 24 mars 1637.

Le passage cité plus haut des strophes du Cid est ici conforme au texte de l'édition in-12. Les 110 pp. de texte reproduisent exactement l'édition de 1639. Voici pourtant l'indication de quelques légères différences:

page 13, 1er vers:

1639: Parlons en mieux, le Roy fait honneur à vostre aage,

1644: .... le Roy fait h̄oneur à vostre âge.

page 15, 2e ligne:

1639: Scene V,

1644: Scene VII (faute d'impression).

page 33, 2e ligne:

1639: Scene VI (faute d'impression),

1644: Scene IV.

page 83, 1er vers:

1639: Par mon commandement,

1644: Par mon c̄omandement.

Une autre différence matérielle facile à saisir, c'est que, dans l'édition de 1639, le mot Tragicomédie, qui figure au titre courant, est écrit en un mot jusqu'à la p. 64, tandis que, dans l'édition de 1644, il est uniformément écrit en deux mots: Tragi-Comedie.

Les exemplaires de cette édition avec le nom de Courbé sont plus rares que les autres; nous en avons trouvé un à la bibliothèque Sainte-Geneviève (Y. 457. Rés.)

14. Le Cid, || Tragedie. || Par P. Corneille. || A Paris, || Chez || Guillaume de Luyne, dans la Salle des || Merciers, sous la montée de la Cour des Aydes || à la Justice. || Estienne Loyson, au premier Pillier de || la grand'Salle proche les Consultations || au Nom de Jesus. || Pierre Traboüillet, dans la Galerie des || Prisonniers, à l'Image S. Hubert, & à la Fortune || proche le Greffe des Eaux & Forests. || M. DC. LXXXII [1682]. || Avec Privilege du Roy. In-12 de 2 ff. prél. pour le titre et le privilége, 74. pp. et 1 f. blanc, sign. A. D.

Édition publiée en vertu du privilége général accordé en 1679, à G. de Luyne et à ses associés. C'est un simple extrait de l'édition du Théatre de 1682, tiré sur les mêmes formes. L'achevé d'imprimer est du 14 avril 1682.

X

15. Horace, || Tragedie. || A Paris, || Chez Augustin Courbé, Libraire & Imprimeur de || Monsieur frere du Roy, dans la petite Salle du || Palais, à la Palme. || M. DC. XXXXI [1641]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 6 ff. et 103 pp.

Collation des feuillets prélim.: front. gravé, qui représente le combat des Horaces et des Curiaces; il porte en tête le titre: Horace, tragedie, avec la devise: Nec ferme res antiqua alia est nobilior. Tit., et en bas, le nom de Courbé, la date de 1641 et la signature du dessinateur et du graveur: Le Brun inv.; P. Daret fecit;—1 f. de titre et 4 ff. pour la dédicace à «Monseigneur le Cardinal Duc de Richelieu», et les noms des Acteurs.

Le privilége occupe le verso du dernier f., c'est-à-dire la p. qui devrait être chiffrée 104. Il est accordé à Augustin Courbé, pour dix ans, et daté du 11 décembre 1640. L'achevé d'imprimer est du 15 janvier 1641.

Cette édition, imprimée à Paris, chez Courbé, est beaucoup moins belle que les éditions rouennaises de Laurens Maurry; les caractères en sont moins nets et l'encre moins noire; les fleurons sont également moins bien gravés.

L'animosité que les rivaux de Corneille apportèrent à leur lutte contre l'auteur du Cid le força de garder le silence pendant longtemps. M. Taschereau (Histoire de Corneille, 2e éd., p. 94) a reproduit un curieux fragment d'une lettre de Chapelain, conservée dans un recueil manuscrit appartenant alors à M. Sainte-Beuve, et légué depuis à la Bibliothèque nationale, qui permet de supposer que le poëte fut sur le point de renoncer au théâtre. «Il ne fait plus rien, dit Chapelain, et Scudery a du moins gagné cela, en le querellant, qu'il l'a rebuté du mestier, et lui a tari sa veine. Je l'ay, autant que j'ay pu, rechauffé et encouragé à se venger et de Scudery et de sa protectrice, en faisant quelque nouveau Cid qui attire encore les suffrages de tout le monde, et qui montre que l'art n'est pas ce qui fait la beauté; mais il n'y a pas moyen de l'y résoudre; et il ne parle plus que de regles et que des choses qu'il eust pu respondre aux Académiciens, s'il n'eust pas craint de choquer les puissances, mettant au reste Aristote entre les auteurs apocryphes, lorsqu'il ne s'accommode pas à ses imaginations.» Cette lettre, adressée à Balzac, est datée du 15 janvier 1639; elle prouve qu'Horace n'était pas encore commencé à cette époque. Une autre lettre de Chapelain, du 9 mars 1640, nous apprend, au contraire, que la nouvelle tragédie venait d'être jouée pour la première fois devant Richelieu; nous avons ainsi la date certaine de la représentation.

Le sujet d'Horace appartient bien en propre à Corneille, bien qu'il eût été traité auparavant par trois autres auteurs: par l'Arétin (l'Horazia, tragedia di Pietro Aretino [dédiée au pape Paul III]; In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1546, in-8, et 1549, in-12); par d'Aigaliers (les Poësies de Laudun d'Aigaliers, contenans deux Tragédies, la Diane, Meslanges et Acrostiches; à Paris, chez David Le Clerc, 1596, in-12), et par Lope de Vega (El honrado Hermano, tragi-comedia famosa, publiée dans la Decima octava Parte de 22 las Comedias de Lope de Vega Carpio; Madrid, Juan Gonçalez, 1623, in-4, et reproduite dans le Tesoro del Teatro español, arreglado por D. Eugenio de Ochoa; Paris, 1838, in-8, t. II). On a cru à tort que Corneille avait emprunté l'idée du sujet à Lope de Vega: les deux pièces n'offrent aucune ressemblance. Nous pensons plutôt que Corneille aura voulu, de propos délibéré, s'éloigner des auteurs espagnols, et qu'en lisant l'histoire romaine, pour laquelle il avait une prédilection marquée, il aura fait choix de l'épisode qui l'aura le plus frappé, pour donner un pendant au Cid. La phrase de Tite-Live qu'il a prise pour épigraphe indique à elle seule cette tendance de son esprit. C'est de l'histoire romaine qu'il tire le sujet d'Horace; c'est à la même source qu'il emprunte successivement douze autres de ses pièces. Il vit, pour ainsi dire, dans le monde romain et trace de son passé les plus saisissants tableaux.

Mondory ayant quitté la scène peu de temps après les premières représentations du Cid, on suppose qu'Horace fut donné sur le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. Ce qui est certain, c'est que deux acteurs de ce théâtre, Floridor et Beauchâteau, le jouaient en 1657 (voy. le passage de d'Aubignac, cité par M. Marty-Laveaux, t. IIIe, p. 251). C'était Mlle Beauchâteau qui remplissait le rôle de Camille, ainsi que nous l'apprend Molière dans l'Impromptu de Versailles (1663). La troupe de Molière en donna, de son côté, quelques représentations. Le Registre de Lagrange en mentionne deux: le mardi 29 juillet 1659, avec une recette de 145 livres, et le mardi 9 décembre de la même année, avec une recette de 867 livres. C'est aux Précieuses ridicules, représentées en même temps que la pièce de Corneille, qu'était due l'affluence du public à cette représentation.

Le Répertoire dressé pour le Dauphin au commencement de l'année 1685 (voy. no 9) ne mentionne pas Horace. Peut-être cette pièce était-elle du nombre de celles qui devaient être inscrites dans les feuillets laissés en blanc dans ce volume.

Parmi les acteurs modernes qui se sont particulièrement distingués dans Horace, on doit citer Monvel (m. en 1812), qui a laissé de grands souvenirs dans le rôle du vieil Horace, et Mlle Rachel, qui a joué 69 fois le rôle de Camille, dans lequel elle débuta au Théâtre-Français (12 juin 1838).

D'après le tableau déjà cité de M. Despois, la Comédie-Française a donné 624 représentations d'Horace, de 1680 à 1875, savoir sous Louis XIV: 123 à la ville et 22 à la cour;—sous Louis XV: 121 à la ville et 12 à la cour;—sous Louis XVI: 19 à la ville et 2 à la cour;—pendant la Révolution: 3;—sous le Directoire, le Consulat et l'Empire: 135 à la ville et 4 à la cour;—sous la Restauration: 58 à la ville;—sous Louis-Philippe: 66;—sous la République: 8;—sous le second Empire: 28;—sous la République: 3.

Vendu: 95 fr., exemplaire à relier, Huillard, 1870 (no 591).

16. Horace, || Tragedie. || A Paris, || Chez Augustin Courbé, Libraire & Imprimeur || de Monsieur frere du Roy, dans la petite Salle || du Palais, à la Palme. || M. DC. XXXXI [1641]. || Auec Priuilege du Roy. In-4 de 6 ff. et 103 pp.

Cette édition, dont la collation est la même que celle de l'édition qui précède, en diffère entièrement. Ce n'est pas un simple tirage avec des remaniements, mais une composition faite à nouveau. Nous avons eu la bonne fortune de trouver des exemplaires de l'une et de l'autre à la Bibliothèque de l'Institut (Q. 150.BB). Voici comment on peut les distinguer.

Le frontispice de la véritable édition originale (éd. A), est d'un meilleur tirage; dans B, l'impression est moins noire et la planche paraît fatiguée. La marque de Courbé, qui se voit sur le titre, est au contraire plus noire dans B, mais on voit que le cuivre a été retravaillé. L'observation que nous avons faite pour le frontispice s'applique aussi aux fleurons, qui sont les mêmes, mais qui sont usés dans B. Quant aux caractères, ils sont très-différents; on peut surtout comparer la forme des z minuscules, des Q et des T majuscules. Le texte des deux éditions ne présente pas de véritables variantes; on relève toutefois dans B un certain nombre de fautes qui nous semblent indiquer que le libraire Courbé, voyant ses exemplaires in-4 sur le point d'être épuisés, aura fait faire une réimpression en toute hâte. Ainsi seulement peuvent s'expliquer les différences suivantes:

P. 5, 8e vers:

A: Ny d'obstacle aux vainqueurs, ni d'espoir aux vaincus,

B: Ny d'obstacles aux vainqueurs, etc.

(ce vers est imprimé en deux lignes);

P. 11, 13e vers:

A: Ie pris sur cet Oracle vne entiere asseurance,

B: Ie pris cet Oracle, etc.

P. 17, 8e vers:

A: D'horreur pour la bataille & d'ardeur pour ce choix

B: D'horreur pour la bataille, d'ardeur, etc.

Ces fautes sont nombreuses, et jamais ni Corneille, ni les personnes qu'il aurait pu charger de la révision des épreuves, ne les auraient commises, si l'impression ne s'était faite avec une grande précipitation. Sur un point seulement B est plus correct:

P. 10, 16e vers:

A: Et nous faisant amant, il nous fit ennemis,

B: Et nous faisant amants, etc.

C'est là une légère faute qui a pu échapper à Corneille, beaucoup 24 plus facilement que des vers faux. Du reste, les typographes se sont astreints à reproduire l'original ligne pour ligne; ils ont même reproduit, dans B, des fautes bizarres, comme celle-ci, p. 10, 12e vers:

Vnissant nos maisons il des vnit nos Rois.

Nous donnons avec soin tous ces détails, au risque d'être accusé de minutie excessive; outre qu'ils ne sont pas sans intérêt pour les éditeurs de Corneille, ils peuvent exercer une certaine influence sur le prix des livres dans les ventes.

17. Horace || Tragedie. || A Paris, || Chez Augustin Courbé, Impr. || & Libraire de Monseigneur Frere Vnique || du Roy au Palais, à l'entrée de la || Gallerie des Prisonniers, à la Palme. || M. DC. XXXXI [1641]. || Auec Priuilege du Roy. In-12 de 6 ff. prél., 106 pp., inexactement chiffrées, et 1 f. pour le privilége.

Collation des feuillets prélim.; frontispice gravé qui représente Romulus et Rémus, supportés par des attributs guerriers, et tenant un rideau sur lequel on lit: Horace, tragedie; une banderole enroulée autour des attributs contient ces mots: Nec ferme res antiqua alia est nobilior titus liu' l-po [sic], enfin un bouclier porte le nom de Courbé, avec la date de 1641; titre imprimé; 4 ff. pour la dédicace et les noms des Acteurs.

Nous avons vu, à la librairie Caen, un exemplaire, où l'adresse du libraire était ainsi disposée: A Paris, || Chez Augustin Courbé, || Impr. & Libraire de Monseigneur || Frere Vnique du Roy, au Palais, || à l'entrée de la Gallerie des || Prisonniers, à la Palme.

Le privilége, qui occupe le dernier feuillet, est le même que dans l'édition in-4, avec l'achevé d'imprimer du 15 janvier 1641.

La pagination est régulière jusqu'à la p. 96, dernière du cahier H; puis elle reprend, par erreur, à 79, et se continue ainsi jusqu'à la fin du cahier I (79-88). Cette erreur se trouve dans les deux catégories d'exemplaires.

La justification est de 105 mm. sur 58.

18. Horace. || Tragedie. || Imprimé à Roüen, & se vend || à Paris, || Chez Augustin Courbé, || au Palais, en la Gallerie des || Merciers, à la Palme. || M. DC. XLVII. [1647] || Auec Priuilege du Roy. In-12 de 4 ff., 74 pp. et 1 f.

Au titre, un fleuron représentant un panier fleuri. La dédicace à Monseigneur le Cardinal Duc de Richelieu, occupe les 5 pp. suivantes. 25 Au verso du 4e f., les noms des Acteurs. Le feuillet non chiffré qui suit les 74 pp. est occupé par le privilége reproduit in extenso. Ce privilége, daté du 11 décembre 1640, est donné à Courbé. A la fin: Acheué d'imprimer le quinziéme Ianuier, mil six cens quarante-vn.

Cette édition fait partie du recueil de 1647.

19. Horace, || Tragedie. || Par P. Corneille. || A Paris, || Au Palais. || Chez Guillaume de Luyne, dans la Salle des || Merciers sous la montée de la Cour des Aydes || à la Justice. || Estienne Loyson, au premier Pillier de || la grand'Salle proche les Consultations, || au Nom de Jesus. || Pierre Traboüillet, dans la Galerie des || Prisonniers, à l'Image S. Hubert, & à la Fortune || proche le Greffe des Eaux et Forests. || M. DC. LXXXII [1682]. || Avec Privilege du Roy. In-12 de 2 ff et 64 pp., chiffr. de 77 à 140.

Extrait de l'édition du Théâtre de 1682, précédé d'un feuillet de titre et d'un feuillet pour l'Extrait du Privilége.

XI