Title: Les voyages de Gulliver

Author: Jonathan Swift

Illustrator: Paul Gavarni

Translator: Nicolas-Marc Desfontaines

Release date: May 5, 2013 [eBook #42648]

Most recently updated: October 23, 2024

Language: French

Credits: Produced by Claudine Corbasson and the Online Distributed

Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was

produced from images generously made available by The

Internet Archive/Canadian Libraries)

ANGERS. IMPRIMERIE LACHÈSE ET DOLBEAU

~~~~~~~~

Parce que cet homme illustre a laissé des pamphlets, tout remplis de la curiosité, de la grâce et de l'intérêt du roman, nous aurions tort de le priver de son vrai titre, et de ne pas le mettre au premier rang des hommes politiques de l'Angleterre.—Il est l'auteur du fameux Conte du Tonneau.—Il écrivait en se jouant, d'une plume acérée et moqueuse, les Voyages de Gulliver, la plus amusante et la plus populaire des satires, devenue un jouet d'enfant... Ceux-là cependant se tromperaient... (tant les hommes les plus distingués connaissent peu leurs vrais mérites!) qui placeraient le doyen de Saint-Patrick, Jonathan Swift, parmi les poëtes et les romanciers de la nation qui produisit, à la même heure et le même jour, Samuel Richardson et Fielding, Clarisse Harlowe et Tom Jones. Swift, armé d'ironie, et robuste écrivain, alerte à toutes les questions, prompt à l'attaque, habile à la défense, eût été bien étonné, j'ai 2 presque dit humilié, si quelque esprit, bon critique, eût affirmé à ce rude jouteur que, tous les hommes qu'il attaquait ou qu'il défendait étant morts; que toutes ces questions brûlantes, qui le tenaient en si grand éveil, étant oubliées; que ces pamphlets dont il faisait sa gloire étant retombés dans le néant, Jonathan Swift, honoré d'un titre populaire (on dit le doyen, en Irlande, comme à Rome on disait le poëte, en parlant de Virgile) échapperait à ce naufrage éternel, grâce à certains côtés, voisins de la comédie. Ah! que de fois elle reste où l'histoire a passé!

Ce bretteur pour ou contre les divers cabinets, ce qui l'a sauvé de l'oubli, c'est l'adoption des lecteurs de bon sens, qui savent arracher d'un conte bien fait tout ce qui ressemble à la haine, à la violence des partis. Les tout petits enfants, par leurs suffrages naïfs, ont sauvé la mémoire du fameux Doyen de Saint-Patrick... et telle fut sa récompense d'avoir été si longtemps, parmi les plus cruelles tempêtes et les disputes les plus violentes, une façon d'homme d'État sans portefeuille, un des plus acharnés combattants de la presse périodique, à l'heure où le journal, ce «troisième pouvoir,» fondait sa domination toute-puissante sur les bords de la Tamise. Invention nouvelle, puissance inconnue et force invincible, vous rencontrez, tout d'abord, dans l'exercice assidu de cette improvisation sans trève, les plus beaux esprits, les plus fermes courages de l'Angleterre: Steele, Addison, Swift, Congrève, Walsh, Arbuthnott, Gay, Pope, Keng, Prior, le docteur Friend, les langues de feu de ce temps-là; les uns et les autres, ils ont eu l'insigne 3 honneur de comprendre et de fonder, à l'abri de la tribune et même au delà, le journal, cette force éloquente, exposée à tant de haines, à tant de revers.

Certes, la lutte était terrible, en ces premiers jours, entre les gouvernants et ces satellites de la plume, et plus d'une fois, par ces lois sanglantes et sans pitié d'une presse mal définie, en deçà, au delà de toute loi connue, ce fut une lutte à mort:

Tel est blessé qui blesse, et meurt content, s'il tue?

Tories et Jacobites de cette époque, au temps de la reine Anne, ils poussaient toutes choses au pied de la lettre, et n'entendaient pas raillerie. On n'irait pas bien loin pour rencontrer ces premiers martyrs du quatrième pouvoir. Lui-même, l'auteur de Robinson Crusoé, Daniel de Foë, un esprit à la taille de Swift, pour quelques pamphlets, roide assénés, il est emprisonné à Newgate, il est jeté en exil; ses biens sont confisqués, ses pamphlets sont brûlés par la main du bourreau, dans New-Palace-Yard; prisonnier d'un ministre impitoyable, il est condamné à une amende de huit cents livres sterling. En un mot, tous les supplices, hormis la mort... citra mortem.

Lui cependant, le pamphlétaire (ils étaient presque tous de cette taille, à la naissance du journal), il résiste à tous les châtiments; sa tête peut tomber, il ne courbera pas la tête. A défaut de la science, il avait l'audace; la violence lui servait de courage, et quant à la patience, il la puisait dans le trésor de ses colères. Si le poëte Montgomery, 4 détenu dans le château d'York (1704), pour un pamphlet, écrivit son poëme des Plaisirs de la prison, Daniel de Foë, attaché au pilori, supplice barbare des Normands de la conquête, adressait une ode au pilori. «Salut, machine hiéroglyphique d'État, condamnée à châtier la pensée! Les fripons font leur office, pendant que les fous s'amusent à rêver.»

Mais aussi quelle étrange aventure, que ce grand pamphlétaire, intrépide, à la façon d'un héros, qui tient tête au gouvernement le plus tenace, un vrai patriote. Daniel de Foë, se rencontre à la fin de sa tâche, au moment de l'oubli définitif, éternellement sauvé par un chef-d'œuvre incomparable, où toute imagination se montre, où toute fiction est agissante! Il est sauvé, Daniel de Foë, par les Aventures de Robinson Crusoé, qui est un voyageur imaginaire, tout comme Jonathan Swift est sauvé par les Voyages de Gulliver. L'un et l'autre, ils sont adoptés dès l'enfance, et les voilà, l'un et l'autre, à jamais absous de tant de violences, de blasphèmes, de satires, de cruautés! Ainsi, chez nous, ce publiciste enfoui dans un linceul de discours sans date et sans nom, Benjamin Constant, pour avoir fait un petit conte (Adolphe)... la postérité lui pardonne toutes ces palinodies.

Mieux que tout autre, en ces grandes batailles des faibles contre les forts, des beaux esprits gens de rien contre les ministres tout-puissants, Jonathan Swift excellait à parler au peuple anglais dans le véritable accent des bords de la Tamise. Il avait ce genre de courage et d'audace qui ne recule absolument devant personne, et, toute sa vie, il fut à côté, tantôt pour l'attaquer, tantôt 5 pour le défendre, de ce gouvernement mal assuré qui passait, tour à tour, par tous les excès de la compression et de la liberté. Le duc de Warthon, lord-lieutenant d'Irlande, le plus scandaleux des hommes puissants (c'est un mot de Pope), ne peut être réprimé que par le docteur Swift. Il fut d'abord, ce terrible doyen, l'ami de ces ministres qu'il devait détruire, l'Alcide de Harley, l'Ajax de Bolingbroke. Il avait l'énergie et la passion; il flagellait à outrance, avec le flegme anglais et le fouet de Juvénal, ses plus puissants adversaires: Sunderland, Godolphin, Cowper, Walpole, le duc de Marlborough lui-même, Warthon enfin, Warthon, qu'il accablait sous le poids d'une verve intarissable, d'une ironie implacable que rien n'étonne, d'une colère éloquente et sans frein.

Tels furent les premiers jeux de cette plume ardente, habile, ingénieuse et sans rivale, tout à fait digne d'appartenir au Club de la Légion; «Légion» était le vrai nom de Jonathan Swift.

Il vint au monde, à Dublin, le 30 novembre 1667, dans une ancienne famille du comté d'York, ruinée par les guerres civiles. Son père était avocat, sa mère était belle et pauvre. Il fut, tout de suite, un enfant précoce. A quatorze ans, ses parents l'envoyèrent au collége de la Trinité comme pensionnaire, et l'enfant se trouva frappé de cet ennui du collége auquel tant de jeunes esprits ne savent pas résister. Il avait ses éclaircies dans les études, et ses intervalles somnolents; il étudiait à ses heures, à son bon plaisir; il faisait souvent l'école buissonnière, et souvent il fut châtié; c'est pourquoi il avait gardé, 6 peut-être en souvenir de ses grades, péniblement gagnés, un assez triste souvenir de ses premières années d'étude. Une remarque à faire: on rencontre assez rarement, parmi ces grands écrivains anglais, un aimable et respectueux souvenir des jours scolaires.

Ne demandez pas à Gibbon l'historien, ne demandez pas à Locke le philosophe, à Dryden le critique et autres éthoniens les souvenirs qu'ils ont conservés de ces années que les parents, oublieux des travaux du premier âge, appellent obstinément: les plus belles années de la vie!... ils vous répondraient par des imprécations unanimes. Jamais, il faut le dire à sa louange, l'Université de France n'a déposé dans le cœur de ses disciples ces rancunes impérissables. On la boude... on lui pardonne! Elle est bien l'alma mater, négligée au temps heureux, que l'on regrette et que l'on pleure au milieu des tempêtes de la vie... Au contraire, on dirait que les plus illustres écrivains de la Grande-Bretagne, les meilleurs élèves de ces écoles qui ont produit des savants du premier ordre, se sont entendus pour jeter contre leur mère impitoyable les cris d'une réprobation unanime: Cowley, Addisson (la bonté même), Cowper, Swift, Goldsmith, Churchill, autant de bons esprits qui ne furent même pas de médiocres écoliers, et qu'on reçut bacheliers, Swift entre autres, par grâce spéciale. De ces haines vigoureuses rien ne peut guérir ces écoliers indociles, ni l'âge, ni la gloire; et tout d'un coup, sans qu'on y songe, au milieu d'une tirade, les voilà qui prennent à partie immédiate leurs anciens maîtres. Celui-ci jette sa bile sur le terræ filius d'Oxford, cet autre sur le provocateur 7 de Cambridge. Lord Byron, le plus célèbre... et le plus récent de ces enfants des écoles anglaises, à peine hors de page, se met à traiter son vieux maître Butler, comme si ce Butler eût été un des critiques de la Revue d'Edimbourg.

«Je ne pense pas, dit Byron, que maître Butler, mon digne précepteur, puisse jamais regretter les tendresses mutuelles que nous avions l'habitude de nous prodiguer. Nous ne nous sommes parlé qu'une fois, depuis mon départ de l'école en 1805, et il dit alors obligeamment que ma société ne convenait pas à ses élèves. J'espère que dans ma quatrième satire le révérend M. Butler apprendra que je n'ai pas voulu mourir sans laisser au monde le souvenir de ses bons offices envers moi.—L'alma mater fut pour moi l'injusta noverca: elle ne me donna mes degrés de maître ès arts que lorsqu'elle ne put faire autrement.»

En 1688, la guerre éclatait en Irlande, et Swift, qui marchait sur ses vingt et un ans, s'en fut à Londres, pour y vivre, au jour le jour, de ses talents précoces. Heureusement il rencontra, qui le prit à son service, un des grands esprits de cette époque, orateur distingué, habile écrivain, sir William Temple, un peu hautain, un peu fier, mais bien élevé. William Temple était un des plus acharnés dans la bataille politique et dans les évolutions de ce gouvernement sans boussole; il devina bientôt un véritable écrivain, que dis-je? un défenseur dans ce nouveau venu qui n'appartenait encore à personne, et, comme essai de ce jeune homme, il en fit une façon de secrétaire. Et tantôt le jeune Swift faisait la 8 lecture à son patron, et tantôt il écrivait sous sa dictée; ou bien, si l'homme politique était retenu chez lui par la goutte, le jeune secrétaire ouvrait la porte au roi Guillaume, quand Sa Majesté visitait sir William.

Vous chercheriez en vain dans les souvenirs de Jonathan Swift l'émotion que la présence d'un si grand homme aurait dû laisser dans une âme ouverte à toutes les impressions. Le jeune homme, dans ce moment, est tout occupé à traduire une ode d'Horace, l'ode XVIII du second livre, et s'inquiète assez peu de ce Guillaume... un héros silencieux, un capitaine, un politique, un fondateur...

«A ma poutre enfumée on ne voit pas briller l'or et l'ivoire, et je laisse aux palais des grands les blocs de l'Hymette, posés sur des colonnes que l'Afrique a taillées. Un si petit que je suis se perdrait dans la maison d'Attale; aux dieux ne plaise que je change en fileuses de ma pourpre les plus grandes dames romaines!»

Telles étaient ses pensées. Il était pauvre et déjà la pauvreté lui pesait. Il l'a redoutée toute sa vie; il en avait peur. Sans doute, il disait avec le poëte: «Elle a surtout cela de malheureux, la pauvreté, elle vous fait ridicule!» Or (le pauvre homme!) il préféra la haine au ridicule, et, pour ne faire pitié à personne, il fit pitié à tout le monde. A ce compte, il a refusé d'épouser une charmante femme, et la fit mourir de chagrin, parce qu'il n'était pas assez riche encore pour tenir le serment qu'il avait fait de l'épouser.

De l'ode à la satire il n'y a pas loin; Horace... et Swift l'ont bien prouvé, et, le jour même où White-Hall (1671) remplit de ses flammes, vengeresses de tant d'iniquités 9 royales, la ville entière, Swift écrivit sa première satire, à propos de l'immense incendie, et cette admirable satire a tout à fait des accents à la Juvénal.

«White-Hall, élevé par les mains impies de Wolsey! Le cruel Henri VIII y tint sa cour; entre ces murailles, sans pitié et sans honte, cet affreux tyran a signé la mort de plus de mille martyrs. Dans ces lieux solennels, le faible Édouard et la superstitieuse Marie ont comploté, les insensés! leurs saintes innovations; mais bientôt, digne fille de son père, en vraie Tudor qu'elle était, la reine Élisabeth se dressa, ici même, au niveau de son trône royal, un trône pontifical: reine et pape tout ensemble! Gloire ternie par le meurtre d'une reine... d'une sœur. Vint ici, plus tard, le Cromwel, qui tue et disperse; à son tour reparut, à White-Hall, le digne fils de Charles Ier, ce demi Louis XIV! Il amenait à sa suite, avec le meurtre et la peste, les bouffons, les menteurs, les parasites! Adieu donc, ô White-Hall, étable d'Augias, car cette fois, dans cette œuvre de purification impossible (Hercule serait mort à la tâche, le grand Nassau eût succombé), la flamme dévorante s'acquitte en souveraine. C'en est fait, tout brûle, un peu de cendre est tout ce qui reste de ces misérables splendeurs! Disparaissez, avares et mercenaires faiseurs de projets, courtisans vendus ou à vendre, patriotes qui donneriez la patrie pour une guinée; lâches meurtriers, concubines, disparaissez; votre toit superbe, il s'écroule; vos marbres se calcinent; votre Sodome... est une flamme; le nid obscène de tous ces vices tombe écrasé dans le brasier de ce paradis infernal!»

Voyez donc le poëte! et pensez si le jeune homme, écrivant ces imprécations, n'était pas disposé à toutes les haines!... Il attendit que son patron lui témoignât enfin qu'il l'avait remarqué... Le patron, William Temple, ne reconnut pas tout d'abord ces rares mérites.

Impatient et mécontent, Swift quitta William Temple et revint en Irlande, où il obtint, étant ordonné ministre, une modeste prébende. Ah! le triste séjour! l'isolement, le silence et la pauvreté! Quels changements pour ce jeune homme habitué au mouvement le plus rare, aux esprits les plus divers, aux grands rêves, aux vastes pensées:

Quitter le long espoir et les vastes pensées!

Un peu plus tard, il fut nommé au doyenné de Saint-Patrick de Dublin. Ce n'était pas une fortune encore, c'était déjà une assez grande position. Le presbytère était ancien, la maison très-habitable; une eau vive arrosait le grand jardin; des voisins, des voisines, entouraient M. le doyen. C'était beau et bon, tout cela; mais la politique et la vie à Londres, mais les disputes des whigs et des tories, mais l'écho de la Chambre des communes, mais tous ces pamphlets de chaque jour, ces partis qui se déchirent, et cette mêlée ardente d'intérêts, de passions, de vanités, voilà de quoi chagriner le plus beau doyenné du monde.

Aussi bien Jonathan Swift assez souvent quittait l'Irlande et s'en venait chercher des nouvelles de l'Angleterre. A peine à Londres, il entrait dans les bureaux d'un journal intitulé le Causeur (Tattler), et tout de 11 suite il prenait la plume, et les lecteurs du lendemain se disaient: «Avez-vous lu le Causeur?» Un autre jour, c'était l'Examiner, un journal politique, et maître Swift, seul contre tous, n'ayant plus à ses côtés le doux Addisson pour modérer ses colères, tenait tête à toutes les violences de la plume et de la parole.

En ces moments d'insultes et de représailles, le docteur Swift soudain grandissait de dix coudées! Son nom était dans toutes les bouches, les ministres le saluaient jusqu'à terre; il avait ses grandes et ses petites entrées partout où se brassait la politique. A peine écrites, on s'arrachait ses brochures. Celle qu'il écrivit le 17 novembre 1711 (la Conduite des Alliés), au moment où la question de la guerre était débattue au Parlement, eut quatre éditions en huit jours. Mais aussi, Dieu sait la colère et la fureur des partis! Les uns demandaient sa tête, les autres, plus cléments, se contentaient d'un exil éternel. Lui cependant, toujours à l'œuvre, à sa tâche, infatigable, acceptait tous les défis, relevait toutes les violences; il se jetait hardiment dans la mêlée, et parfois, sans le savoir, il écrivait des chefs-d'œuvre.

Ainsi le Conte du Tonneau, fondé sur une allégorie ingénieuse et claire comme le jour, est écrit avec tout le sel et toute la verve de Rabelais. Cette fois encore, il s'agissait de retracer la corruption de l'Église romaine, et d'exalter l'Église anglicane, aux dépens du culte catholique. Ainsi fut porté le dernier coup aux croyances des Stuarts, et ce livre était si charmant, il était si plein de doute et de malice, que Voltaire en fut jaloux, et qu'il le recommandait à ses disciples. Ce Conte du Tonneau 12 vivra, autant que vivra chez nous la Satire Ménippée. Et notez bien que cette Ménippée a l'accent anglais, Jonathan Swift ne la signa pas de son nom; il laissa son livre et son esprit tout seuls faire un grand chemin au milieu des louanges, au milieu des blasphèmes. Admiré, sifflé, applaudi, déchiré, ce livre est sorti, vivant, de ces rudes épreuves. L'Angleterre, encore aujourd'hui, sait par cœur le Conte du Tonneau.

Toutefois, cette renommée et ce grand bruit autour de son nom ne contentaient pas l'ambition de Jonathan Swift. Il aspirait ouvertement aux plus hautes dignités de cette Église qu'il avait si bien défendue, et ne cachait guère son mécontentement quand il se voyait encore si loin du banc des évêques, et qu'il se comparait à tant de grands esprits, arrivés plus haut que lui: Addisson, secrétaire d'État; Newton, intendant des manuscrits du royaume; Congrève, magistrat; Prior, plénipotentiaire; M. Pope, qui vend deux mille livres sterling sa traduction de l'Iliade. Après leur mort, honorés comme des rois, ces hommes heureux sont portés à Westminster. Jonathan Swift eut beau faire, il resta jusqu'à la fin doyen de Saint-Patrick. On dit même qu'à son retour en Irlande, après ses grandes batailles, il fut assez mal reçu de ses concitoyens; ô misère! il avait dépensé pour des ingrats (en attendant les jours meilleurs) tout ce courage avec tout ce talent!

«Nul n'est prophète en son pays!» Jonathan Swift l'éprouva bientôt, et dans son doyenné, il fut reçu comme un étranger, comme un importun, pendant qu'à Londres sa retraite était regardée comme une défaite. «Il est 13 donc parti, se disaient les pamphlétaires, ce grand négociateur entre les ministres, ce fameux défenseur du clergé, cet écrivain que la reine Anne a laissé sans récompense!» En même temps les délations, les injures, les calomnies, toutes les indignités de la politique... On eût dit que du fond de sa retraite il n'entendait pas une seule de ces injures, tant il était calme et silencieux.

D'ailleurs, en ce moment de sa vie il est occupé cruellement par l'expiation d'une grande faute. Il avait aimé deux femmes, et le dévouement de ces deux femmes, leur jalousie et leur malheur, déchiraient cette âme accessible aux remords. La première avait nom Stella; elle avait vingt ans, lorsqu'elle aima d'amour Jonathan Swift. Stella était un bel esprit, un noble cœur; elle avait suivi cet homme en tous sentiers, elle l'avait consolé dans ses diverses fortunes, elle l'aimait d'un amour dévoué, jusqu'à mourir pour lui.

Vanessa, la seconde, avait été la première à dire à Jonathan Swift: «Je vous aime!» et déjà dans les liens de Stella, il avait répondu imprudemment à l'amour de la belle Vanessa! Triste position pour un galant homme, et même pour un doyen de l'Irlande. Il se débattit longtemps dans ces doubles chaînes; mais enfin la pauvre Vanessa succomba, la première. Elle mourut quand elle apprit que Swift était le mari de Stella! Cette mort fut presque un crime. Hélas! la jeune femme était si charmante, elle était si patiente aussi! Elle attendait le doyen des semaines entières; elle lui écrivait des lettres si tendres et si tristes! L'Irlande entière avait pris parti pour Vanessa. L'Angleterre en oublia pendant six mois 14 la peine, le meurtre et les douleurs de Clarisse Harlowe, une sainte, une martyre!

Et, comme il arrive assez souvent que les gens d'un vrai mérite, après avoir été bien discutés, bien insultés, finissent par avoir une revanche éclatante, il advint que le docteur Jonathan Swift, dans cette Irlande qui l'avait si mal accueilli, fut le défenseur intrépide, opiniâtre, opprimé de la nation irlandaise. Elle avait perdu toutes ses prospérités, toutes ses libertés depuis la ruine des Stuarts; la guerre civile et les persécutions religieuses avaient affaibli ce royaume à ce point, que la misérable Irlande était devenue une espèce de province conquise. Le parlement d'Angleterre envoyait ses lois à l'Irlande; il lui prenait son commerce; il prohibait l'exportation de ses marchandises; il ruinait, par des lois imprévues, ses manufactures, et, quand l'Irlande élevait la voix pour se plaindre, ô peine inutile! ô grande cause à peu près perdue, faute d'un défenseur! L'Irlande se sentait plus que jamais liée, en toute perpétuité, à la couronne d'Angleterre: Victrix provincia ploras!

Alors les colères, les plaintes, les révoltes, les gémissements de ce peuple! En même temps quelle indignation dans l'âme intelligente du docteur Swift! Il oublie à l'instant même les mépris qui l'ont accablé dans cette Irlande au désespoir, et lance un pamphlet tout rempli de flétrissures contre le despotisme anglais[1].

Encore une fois, Swift mettait le feu aux poudres, et ses représailles épouvantèrent ce ministère entouré de toutes 15 les corruptions. Aussitôt les persécutions recommencent. L'impression des pamphlets est arrêtée; récompense est promise à qui dénoncera l'auteur...; mais pas un ne le dénonça, et, quand vint la question palpitante des demi-sous et des liards sterling, fabriqués en Irlande, afin d'enrichir la comtesse de Kindale, une maîtresse de Georges Ier, Jonathan Swift, l'intrépide, publia ses fameuses Lettres du Drapier, étincelantes de verve et d'esprit, d'ironie et de bon sens.

Le Drapier, dans un langage excellent, réclamait les libertés de l'Irlande; il la montrait opprimée et ruinée à plaisir; il rejetait avec horreur cette monnaie déshonorée! Ah! quel retentissement dans cette Irlande autrefois libre, esclave aujourd'hui! Le Drapier parlait comme autrefois Spartacus. A la voix du Drapier, des associations se formèrent contre les sous de la duchesse de Kindale, et pas un des porteurs de cette monnaie honteuse ne trouva plus à acheter, dans tout le royaume, une bible, un journal, un pot de bière, une prise de tabac.

Voilà comment il fallait répondre, et voilà comme il fut répondu à cet envahissement de l'Irlande par les gros sous de l'Angleterre. Association! Spoliation! comme autrefois Hampden, qui refusa au Stuart l'impôt, et qui gagna sa cause. Et par l'écriture, et par la parole, et par le serment, Jonathan Swift opposa l'Irlande à l'Angleterre, écrasant le ministère et s'arrêtant à peine à la prérogative royale. On n'a jamais vu pareil succès chez nous, sinon peut-être (un seul instant!) les pamphlets de Paul-Louis Courrier, que personne aujourd'hui 16 ne lit plus... Les Lettres du Drapier sont dans toutes les mémoires... tant le pamphlétaire avait raison, tant il écrivait d'un style ardent, convaincu! Aussi bien il eut pour aide à son œuvre toutes les passions du peuple irlandais, et le ministère, obligé de reculer, finit par rappeler le batteur de fausse monnaie. Alors quel triomphe et quelle gloire! Aux pieds de son défenseur se prosterna l'Irlande. Il n'y eut pas de chaumière où l'on ne vit l'image du Doyen, car voilà comment on l'appelait.

Son nom était dans toutes les bouches, il était gravé dans tous les cœurs. Le ministre un instant voulut faire arrêter le Doyen. «Ce sera très-bien fait, lui dit quelqu'un; mais au préalable, envoyez dix mille soldats, pour le conduire en prison.»

Telle fut cette idolâtrie. Il devint le Dieu de tout un peuple; il parle, on l'écoute; il marche, on le suit. Trop heureux le Doyen, s'il se fût contenté de cette popularité, dont la popularité d'O'Connell donne à peine une idée approchante. Hélas! c'était une âme inquiète, un esprit volage. Il n'eut pas de cesse qu'il n'eût quitté cette Irlande, où il était adoré, pour retourner à Londres, où l'attendaient les déceptions amères. Walpole, une contrefaçon de notre duc de Choiseul, était en ce temps-là le premier ministre. Esprit futile, inquiet, mécontent, plein d'insolence, il ne pouvait guère oublier que Jonathan Swift avait été l'agitateur de l'Irlande, et de toute sa force, en secret, en détail, il maltraita le doyen de Saint-Patrick.

Swift cependant (ce que c'est que de nous! à quels fils misérables tiennent la bonne renommée et l'honneur 17 des écrivains!) faisait une cour assidue à mistress Howard, maîtresse du prince de Galles et confidente de la princesse Caroline... Il fut, sans le savoir, le jouet de ces deux femmes... Il fut le jouet de ce ministre... Il n'était pas de ces hommes que l'on maltraite impunément.

Écrivain de forte race, énergique, audacieux, il revient en Irlande, en laissant un brûlot, un véritable incendie, au milieu du royaume d'Angleterre. Ici nous voulons parler de son grand titre aux respects de la postérité, les Voyages de Gulliver. Le manuscrit de Gulliver fut jeté, par un passant, dans la boutique d'un libraire appelé Mathe, et le libraire eut bientôt publié, non pas sans quelques retranchements de sa façon, ce chef-d'œuvre armé de mille insultes. Jamais satire à la fois plus ingénieuse et plus éloquente, en tant de formes, en tant de façons, par une variété plus piquante, n'avait paru dans aucune littérature. Un livre étrange et charmant, où l'Anglais retrouvait, émerveillé de la ressemblance: le roi, la reine et la maîtresse royale, et le peuple, et la cour, et le ministre. Ici, tories et whigs, les talons hauts et talons plats; plus loin, protestants et papistes, les gros boutiens, les petits boutiens; le prince de Galles, le duc d'Ormond, lord Bolingbroke; les intrigues, les scandales, les courtisans, les filles d'honneur, rien n'y manque.

Et tantôt Gulliver est le géant, tantôt le pygmée. Une autre fois, dans le Voyage à Laputa, vous retrouverez les philosophes, les écrivains, les poëtes et les faiseurs de projets, semblables aux courtisans de Quinte-Essence, 18 reine d'Entéléchie, au chapitre XIII du livre V du Pantagruel.

Mais que la satire aille au fond de la politique, ou qu'elle s'arrête à la surface des belles lettres de ce grand siècle littéraire qui commence à Milton, qui s'arrête à Dryden, dont Shakespeare est le dieu, ce qu'il y a de plus rare et de plus charmant, dans ces Voyages de Gulliver, c'est que la satire et l'allusion, et la malice directe, étant disparues, il reste un livre, une histoire, un conte, un roman; le charme enfin, l'intérêt, la curiosité, le sourire. Il est fâcheux, sans doute (mais le dommage était facile à réparer), que le voyage chez les Houyhnhnms, tout rempli d'une amertume exagérée, ait souillé ces aimables fictions. Cette fois, Lucien, Rabelais, Bergerac, les humoristes, on les regrette; ils piquaient tout le monde, ils ne tuaient personne, ils ne souillaient personne.

Au demeurant, le succès de Gulliver fut immense: il dure encore.

On y retrouvait d'une façon nette et vive et précise, avec le style irrégulier du Drapier, l'ironie et le bon sens, au degré suprême. Ajoutez la vérité des caractères, et l'aimable abandon de ces choses impossibles, racontées dans le ton le plus simple et le plus vrai de l'histoire. Admirons ce bonheur si rare... un pamphlet politique, après avoir jeté sa flamme et sa fumée, accepté bientôt comme un conte, un drame, un poëme, une vision!... Donc, s'il vous plaît, nous laisserons les gros boutiens et les petits boutiens se moquer, tout à leur aise, de la politique... Elle est l'expression de la vie et 19 du mouvement d'un grand peuple. Croyez-moi, ne médisons pas de la politique; elle est féconde en force, en beau style, en fictions charmantes: l'Utopie de Thomas Morus, les Aventures de Télémaque, l'Annus mirabilis de John Dryden, autant de livres politiques. Ils ne sont pas le moindre honneur de la littérature qui les enfanta.

Les Voyages de Gulliver représentent non pas le dernier travail, mais le dernier succès, le dernier bonheur de Jonathan Swift. Ce rare esprit avait jeté dans son livre une clarté suprême, et désormais, au jour le jour, il ne sut plus que languir et s'éteindre. A son retour en Irlande, il avait retrouvé Stella, cette autre femme qui l'avait tant aimé. Elle était mourante, à peine elle eut le temps de lui sourire: «Ami, je te pardonne.» Elle mourut calme et résignée, un 28 janvier 1728. Désormais seul au monde et plein de repentir, Jonathan Swift résista quelque temps encore à l'envahissement de tous les maux et de toutes les peines. Il se plongea dans la solitude, il s'entoura de silence; il prit en haine les hommes d'abord, les choses ensuite. Sa colère augmentait à mesure que s'en allait sa raison. Triste abandon, découragement, plus rien que le nom, qui reste, et la vieillesse approchante! Il avait gardé une grande part du talent qui était en lui. A défaut de tous les amours qu'il avait perdus, il s'était repris d'une grande passion pour l'Irlande, la pauvre et catholique Irlande! Elle a la grâce et la piété. Swift, un jour, la voyant si affamée et si pauvre, lui proposa de manger ses propres enfants; ce fut là son dernier sourire et sa dernière ironie.

On le craignait encore, il faisait peur au ministère: il avait des ennemis qui le prenaient à partie, et lui, il dédaignait

L'insecte impertinent qui piquerait un Dieu.

Peu à peu, ces langueurs restées intelligentes se changèrent en diatribes, en pièces fugitives, en obscénités, et ces tristes licences annoncèrent la décomposition finale. En même temps que la santé du corps, s'en allait la santé de l'âme. Il mangeait seul; tout lui déplaisait, même l'aubépine en fleur. A la fin, le désastre de ses sens n'eut plus de bornes; il ne fut plus que l'ombre incertaine et flottante d'un grand nom: magni nominis umbra...

Il voulut corriger ses ouvrages, et ses corrections les dégradèrent; il voulut écrire des satires... il dépassa le but, lui qui ne l'avait jamais dépassé! Il tomba misérablement dans la personnalité, de la personnalité dans la charge. Il finit par ne plus s'entendre... on avait cessé de l'écouter.

En même temps, une irritation funeste, une violence, une fantaisie, une suite incroyable de caprices, et chaque jour un ami qui s'en va emporté par la mort: Gay, Arbuthnot... Il devint sourd. Un jour il trouve un arbre étêté et s'arrête: «Ah! dit-il au docteur Young (le triste auteur des Nuits, un sot livre adopté par le dix-huitième siècle français), voyez cet arbre, il est mort par le haut! je mourrai comme lui.» Un autre jour, il se fâche, entendant qu'on l'appelle un beau vieillard: «Non, disait-il, il n'y a pas de beau vieillard.» Il 21 sentait venir la folie. A toute heure, il s'interrogeait lui-même. Dans son testament, il consigna sa volonté dernière: «que l'on bâtît à ses frais, une maison pour les insensés!» ajoutant que pas une nation plus que la nation anglaise n'avait besoin de ces tristes asiles. Dans cet acte de sa volonté suprême, il oublia sa famille; il ne l'avait jamais trop aimée. Ah! la triste fin! Un ami, un contemporain de Jonathan Swift, Shéridan, si pauvre, était resté si charmant! Il a souvent consolé le Doyen par ses vives saillies, et Swift souriait, par habitude, au pauvre et gai Shéridan.

Arrêtons-nous, n'allons pas plus loin; contemplons en silence un si terrible malheur, et, quand le doyen sera mort, accompagnons sa dépouille mortelle dans la cathédrale de Saint-Patrick, où lui-même il s'était creusé un tombeau avec cette épitaphe:

Ici repose enfin Jonathan Swift, le doyen de cette église. Il na jamais poussé la colère jusqu'aux injures. Imitez, si Dieu vous en fait la grâce, la virile ardeur qui fit du Doyen le vengeur de la liberté.

Jonathan Swift est mort le 19 du mois d'octobre 1745, à l'âge de soixante-dix-huit ans. Il avait été un des beaux hommes de son siècle; il avait la taille haute et robuste, les yeux bleus, le teint brun, les sourcils noirs, une physionomie à la fois sévère et fière. Il riait peu... «il sourit de manière à faire penser qu'il se moque de lui-même.» C'est un mot de Shakespeare. Il était éloquent, il pensait bien, avec mille réparties et mille saillies. Il savait bien notre langue. Il aimait la promenade. Il avait 22 une grande autorité sur son entourage; il était charitable, économe et bienfaisant, très-bon prêtre, attentif à son œuvre, exact à sa tâche; un fidèle administrateur de sa cathédrale, et surtout un admirable, un infatigable écrivain, «un esprit créateur,» disait le cardinal de Polignac; un vrai génie. On lira sans cesse et sans fin, de Jonathan Swift, le Conte du Tonneau, «dédié au prince Postérité,» les Lettres du Marchand de drap, et surtout les Voyages de Gulliver.

S'il vous plaît, nous dirons un mot de cette nouvelle traduction des Voyages de Gulliver.

«Nouvelle,» on peut le dire: elle est revue et châtiée avec un zèle infini, dans la juste prévision que, cette fois encore, il ira, ce beau livre, entre les mains innocentes de l'adolescence et de la jeunesse. Il les faut respecter. Prenez garde à l'enfant! prenez garde à la jeune fille, au jeune homme, aux jeunes âmes ouvertes à toutes les impressions.

Voilà pourtant à quelle tâche, ingrate il est vrai, mais nécessaire, on s'est attaché, dans cette édition, pour que ce pamphlet politique, écrit dans la langue même de la rue et du marché, avec le projet bien arrêté de frapper fort, plus que de frapper juste, eût enfin ses grandes entrées dans le doux sanctuaire de ces familles dont Walter Scott est l'hôte assidu, bienveillant, sans danger.

Il y a bientôt un siècle et demi (1727) que, pour la première fois, furent publiés chez nous les Voyages de Gulliver. Voltaire, à son retour d'Angleterre, et comme il venait d'écrire, en se jouant, ses fameuses Lettres anglaises, avait signalé l'ironie et les mépris de toute 23 espèce que contenaient ces pages remplies de moquerie et de leçons. Voltaire aimait ce rire aigu, cette plaisanterie acharnée et ce style impitoyable! Il y trouvait les premiers traits de Candide! Il y trouvait les prémisses de son fameux conte appelé Micromégas, et quiconque était à sa portée, avec une certaine connaissance de l'anglais, il le poussait à traduire les Voyages de Gulliver.

Dans la maison de la célèbre marquise du Châtelet, dans ces fameux entre-sols de Cirey, sa fête et son orgueil, Voltaire avait introduit un jeune homme appelé Linant. Moitié lecteur, domestique à demi de la marquise, M. Linant avait le projet d'écrire une tragédie en guise d'émancipation. «Monsieur Linant, traduisez les Voyages de Gulliver!» lui dit Voltaire. Il essaya... Quel malheur qu'il ait été ignorant et paresseux, M. Linant! Voltaire eût sans doute ajouté son brin d'ironie aux pages offensives et défensives de Gulliver.

Mais quoi! M. Linant, ou, comme on disait, le petit Linant, savait peu d'anglais, peu de français; il avait fort peu de tout ce qu'il faut avoir pour comprendre, aimer, traduire enfin les œuvres de premier jet, écrites par des écrivains maîtres. Ajoutez une grande paresse à cette grande ignorance! Après de nonchalants essais, il renonçait à l'entreprise, à demi commencée. Et Dieu sait si Voltaire en fut fâché, et prit en pitié le petit Linant! Voltaire-Micromégas!

Sur ces entrefaites, un écrivain de la forge et de la bataille antiphilosophique, un ennemi de l'Encyclopédie et des philosophes, un bretteur de la plume, un coq-plumet du pamphlet, l'abbé Desfontaines, eut vent de ce 24 Gulliver. Il entendit Voltaire appeler et provoquer un traducteur, et, comme il était versé dans la double langue (utriusque linguæ), il traduisit en hâte, d'une plume énergique et brutale, avec peu de ces nuances si chères au lecteur français, le Gulliver de Swift. Le voilà donc, ce Gulliver qui fait tant de bruit, de l'autre côté de l'eau. Le voilà tel quel; anglais des pieds à la tête, et trait pour trait! Sans une ombre! et sans rien qui dissimule une obscénité, une grossièreté, un attentat contre les plus simples convenances du langage! Ah! l'abbé Desfontaines, le traducteur brutal et sans pitié!

Quoi d'étrange? Il avait en lui-même, ce triste abbé Desfontaines, les erreurs, la férocité et le sans-gêne des polémistes. Pamphlétaire, il rencontre en son chemin un pamphlet: le voilà content, il traduit en pamphlétaire, et plus l'œuvre à traduire est licencieuse, originale ou violente au fond, brutale dans la forme, et plus le traducteur se réjouit de ce livre écrit dans l'accent qu'il préfère! Il est à l'aise en ces violences, il a le secret des gros mots! Ces gravelures et ces grivelées ne sauraient lui déplaire! Une ou deux fois, quand l'allusion, trop directe et compromettante, heurte en passant la favorite ou le ministre (du Roy), il écrit lâchement au bas de la page une note explicative... Il sait le chemin de la Bastille... il n'y veut pas retomber.

En vain l'abbé Desfontaines se vante à l'ami lecteur «d'avoir fait disparaître des Voyages de Gulliver une foule d'allégories impénétrables, d'allusions insipides, de détails puérils, de réflexions triviales, de pensées basses, de redites ennuyeuses, de plaisanteries fades et 25 grossières...» on lui peut répondre hautement qu'il en a beaucoup trop laissé, pour des lecteurs français qui veulent être respectés.

Oui, dit-il encore, en traduisant littéralement ce Gulliver, je m'exposais à traduire des choses indécentes, pitoyables, impertinentes! Elles auraient révolté le bon sens qui règne en France; elles m'auraient moi-même couvert de confusion, et j'aurais infailliblement mérité les plus justes reproches, si j'avais été assez faible, assez imprudent pour les exposer aux yeux du public.»

Et voilà comme on ne se connaît pas soi-même! Il en avait tant épargné, l'abbé Desfontaines, de ces choses indécentes, que l'on est encore à s'expliquer comment il se fait que pendant un siècle et demi, dans la société polie, un pareil livre, adopté des plus honnêtes lecteurs, ait été si peu suivi de reproches, de confusion?

Ajoutez dans cette œuvre hâtée une phrase embarrassée et monotone, un retour fréquent des mêmes formules. En même temps, pas un sourire en ce plaisant sujet, nulle grâce et nulle courtoisie, et rien qui réveille le lecteur. Telle était la traduction perpétuelle du féroce abbé Desfontaines. «Sacrifier aux grâces!» est un de ces conseils qu'il a donnés toute sa vie, et qu'il n'a jamais suivis.

Cette fois, du moins, dans la traduction que nous donnons au lecteur, le livre est dégagé de ces tares, de ces obstacles, de cet ennui d'une phrase inerte et plus anglaise, à coup sûr, que française. Et désormais, grâce à tant de soins, les plus jeunes lecteurs liront sans danger, et les plus vieux lecteurs liront sans peine un livre 26 ingénieux, la joie et l'instruction de quatre ou cinq générations.

Peut-être aussi n'est-il pas malséant d'avertir MM. les éditeurs de l'avenir, que ce livre ainsi revu et corrigé, s'ils venaient à le réimprimer tel que le voilà, produirait une véritable contrefaçon. Heureusement que les doctes images de Gavarni, si charmantes et si vraies, ce doux dire et cette innocente ironie, représentent une traduction, sans rivale entre les traductions d'autrefois. Les images de Gavarni! voilà ce qui reste à l'abri de MM. les traducteurs et contrefacteurs.

J. Janin.

~~~~~~~~

Gulliver rend compte des premiers motifs qui le portèrent à voyager.—Il fait naufrage, et se sauve à la nage dans le pays de Lilliput.—On l'enchaîne, on le conduit, enchaîné, plus avant dans les terres.

Mon père, dont le bien, situé dans la province de Nottingham, était médiocre, avait cinq fils; j'étais le troisième; il m'envoya au collége d'Emmanuel à Cambridge, à l'âge de quatorze ans. J'y demeurai trois années que j'employai utilement; mais, la dépense de mon entretien au collége étant trop grande, on me mit en apprentissage sous M. Jacques Bates, fameux chirurgien à Londres, chez qui je demeurai quatre ans. Mon père m'envoyait de temps en temps quelques petites sommes d'argent, je les employais à apprendre le pilotage et les autres parties des mathématiques, les plus nécessaires aux personnes qui veulent voyager sur mer. Or je prévoyais que telle était ma destinée. Ayant quitté M. Bates, je retournai chez mon père; et, tant de lui que de mon oncle Jean et de quelques autres parents, je tirai la somme de quarante livres sterling, avec promesse de trente autres livres sterling par an, pour me soutenir à Leyde. Je 30 m'y rendis, et m'appliquai à l'étude de la médecine, deux ans et sept mois, persuadé qu'elle me serait un jour très-utile dans mes voyages.

Bientôt après mon retour de Leyde, j'obtins, à la recommandation de mon bon maître M. Bates, l'emploi de chirurgien sur l'Hirondelle, où je restai trois ans et demi, sous le capitaine Abraham Panell; je fis, pendant ce temps-là, des voyages au Levant et ailleurs. A mon retour, je résolus de m'établir à Londres; M. Bates m'y encouragea et me recommanda à ses clients; je louai un appartement dans un petit hôtel d'Oldjewry; bientôt après j'épousai Mlle Marie Burton, seconde fille de M. Édouard Burton, marchand de la rue de Newgate, laquelle m'apporta quatre cents livres sterling en mariage.

Mais mon cher maître, M. Bates, étant mort deux ans après, et n'ayant plus de protecteur, bientôt mes clients, déjà peu nombreux, diminuèrent. Ma conscience ne me permettait pas d'imiter la conduite de la plupart des chirurgiens dont la science est trop semblable à celle des procureurs. C'est pourquoi, après avoir consulté ma femme et quelques autres de mes intimes amis, je pris la résolution de faire encore un voyage sur mer. Je fus chirurgien successivement dans deux vaisseaux, et plusieurs autres voyages que je fis pendant six ans, aux Indes orientales et occidentales, augmentèrent quelque peu ma petite fortune. J'employais mon loisir à lire les meilleurs auteurs anciens et modernes, étant toujours fourni d'un certain nombre de livres; si je me trouvais à terre, aussitôt j'étudiais les mœurs et les coutumes des peuples, en même temps j'apprenais la langue du pays, ce qui me coûtait peu, ayant la mémoire excellente.

Le dernier de ces voyages fut pour moi d'un résultat médiocre, et, quelque peu dégoûté de la mer, je pris le parti de rester avec ma femme et mes enfants. Je changeai de demeure, et me transportai de l'Oldjewry à la rue Fatterlane, et de là à Wapping, avec cette espérance que les matelots malades me feraient vivre... Hélas! ils se portaient aussi bien que vous et moi.

Après avoir vainement attendu, pendant trois ans, un changement dans mes affaires, j'acceptai un parti avantageux qui me fut proposé par le capitaine Guillaume Prichard; il montait l'Antelope, et faisait voile pour la mer du Sud. Nous nous embarquâmes à Bristol, le 4 de mai 1699, voyage entrepris sous les auspices les plus heureux.

Il serait malséant d'ennuyer le lecteur par le détail de nos aventures maritimes; il lui suffira de savoir que, dans notre passage aux Indes orientales, nous essuyâmes une tempête dont la violence nous poussa vers le nord-ouest de la terre de Van-Diémen. Par une observation que je fis, je trouvai que nous étions à trente degrés deux minutes de latitude méridionale. Douze hommes de notre équipage étaient morts par le travail excessif plus que par les maladies et la mauvaise nourriture. Le 5 novembre, qui était le commencement de l'été de ce pays-là, le temps étant un peu noir, les mariniers aperçurent un roc à peine éloigné du vaisseau de la longueur d'un câble; mais le vent était si fort, que nous fûmes poussés directement contre l'écueil, et nous échouâmes dans un moment. Six passagers (j'étais du nombre), s'étant jetés à propos dans la chaloupe, trouvèrent le moyen de se débarrasser et du navire et de la roche où le vaisseau s'était brisé. Nous fîmes à la rame environ trois lieues; à la fin la 32 lassitude ne nous permit plus de ramer. Entièrement épuisés, nous appartenions à la fureur des flots, et bientôt nous fûmes renversés par un coup de vent du nord.

Je n'ai jamais su quel fut le sort de la chaloupe, et de ceux qui se sauvèrent sur le roc, ou qui restèrent dans le vaisseau; mais je crois qu'ils périrent tous. Pour moi, je nageai à l'aventure, et, poussé vers la terre par le vent et la marée, je laissai souvent tomber mes jambes, sans toucher le fond. Enfin, près de m'abandonner tout à fait, je trouvai pied dans le sable juste au moment où s'apaisait la tempête. Comme la pente était presque insensible, je marchai une demi-lieue dans la mer avant que j'eusse pris terre. Je fis environ un quart de lieue sans découvrir ni maisons ni aucun vestige d'habitants, quoique ce pays fût très-peuplé. Je me couchai sur l'herbe, elle était très-fine en cet endroit, et mon sommeil dura neuf heures. La fatigue, et peut-être une demi-pinte d'eau-de-vie que j'avais bue en quittant le bateau, furent autant de causes de mon profond sommeil. A la fin, m'étant éveillé, j'essayai de me lever; mais ce fut en vain. Je m'étais couché sur le dos, mes bras et mes jambes étaient attachés à la terre de l'un et l'autre côté, et mes cheveux y tenaient aussi de la même manière; je trouvai même plusieurs ligatures très-minces, qui entouraient mon corps de l'aisselle à la cuisse. Je ne pouvais que regarder en haut; le soleil commençait à être fort chaud, et sa grande clarté blessait mes yeux. J'entendis un bruit confus autour de moi, mais dans la posture où j'étais je ne voyais que le soleil. Bientôt je sentis remuer quelque chose à ma jambe et ce je ne sais quoi, avançant sur ma poitrine, finit par atteindre à mon menton. Quel fut mon étonnement lorsque j'aperçus 33 une petite figure de créature humaine, haute au plus de six pouces, l'arc et la flèche à la main, le carquois sur le dos! J'en vis, pour le moins, quarante autres de la même espèce. En ce moment, je poussai des cris si terribles, que tous ces petits animaux se retirèrent transis de peur; il y en eut même quelques-uns, comme on me l'apprit ensuite, qui furent dangereusement blessés par les chutes précipitées qu'ils firent en sautant de mon corps à terre. Néanmoins ils revinrent bientôt, et l'un d'eux eut la hardiesse de s'avancer si près, qu'il fut en état de voir entièrement mon visage. Il levait les mains et les yeux par une espèce d'admiration, s'écriant d'une voix aigre, mais distincte: Hekinah Degul! Les autres répétèrent plusieurs fois la même exclamation, dont le sens m'échappait. J'étais cependant très-étonné, inquiet, troublé, et tel que serait le lecteur en pareille occurrence. A la fin, par d'énergiques efforts, j'eus le bonheur de rompre et d'arracher ces cordons, ces fils, ces chevilles qui attachaient mon bras droit à la terre; en me haussant un peu, j'avais découvert ce qui me tenait attaché et captif. En même temps une secousse violente qui me causa une douleur extrême brisa les cordons qui attachaient mes cheveux du côté droit (cordons plus fins que mes cheveux mêmes), en sorte que je me trouvai en état de procurer à ma tête un petit mouvement. Aussitôt, les insectes humains se mirent en fuite, en poussant des cris très-aigus. Le bruit ayant cessé, j'entendis un d'eux s'écrier: Tolgo Phonac! et je me sentis percé à la main gauche de plus de cent flèches, qui me piquaient comme autant d'aiguilles. Ils firent une autre décharge en l'air, comme nous tirons des bombes, nous autres Européens, dont plusieurs tombaient paraboliquement 34 sur mon corps; mais je ne les voyais pas. D'autres tombaient sur mon visage, et je tâchai de me couvrir de ma main droite. Quand cette grêle de flèches eut cessé, je tentai un dernier effort... Nouvelle et plus violente décharge que la première, quelques-uns tâchant de me percer de leurs lances; mais par bonheur je portais une veste impénétrable de peau de buffle. Il me sembla que le meilleur parti était de me tenir en repos, et de rester comme j'étais, jusqu'à la nuit; alors, dégageant mon bras gauche, je pourrais me mettre en pleine liberté. A l'égard des habitants, c'était avec raison que je me croyais d'une force égale aux plus puissantes armées qu'ils pourraient mettre sur pied, s'ils étaient tous de la même taille que ceux que j'avais vus jusque-là. Mais quoi! la Fortune me réservait un autre sort.

Quand ces gens furent bien assurés que j'étais tranquille, ils cessèrent de me décocher des flèches; mais, par le bruit que j'entendis, je connus que leur nombre augmentait considérablement. En effet, à la distance de deux toises, vis-à-vis mon oreille gauche, j'entendis bruire, une grande heure: on eût dit le bourdonnement d'un grand nombre de travailleurs. Ce fut alors que, tournant un peu la tête de ce côté-là (autant du moins que les chevilles et les cordons me le permettaient), je vis un échafaud, haut de terre d'un pied et demi, où quatre de ces petits bonshommes pouvaient se placer, plus une échelle pour y monter. De ces hauteurs, un d'entre eux, sans doute un grand personnage, me fit une harangue à laquelle je ne compris pas un mot. Avant de commencer, il s'écria trois fois: Langro Dehul san! Ces mots furent répétés ensuite, et commentés par des signes, pour me les faire entendre. Aussitôt cinquante hommes 35 s'avancèrent, ils coupèrent les cordons qui retenaient captif le côté gauche de ma tête, ce qui me donna la liberté de la tourner à droite et d'observer la mine et l'action de l'orateur. Il me parut entre deux âges, et d'une taille au-dessus de la moyenne; un des trois qui l'accompagnaient (sans doute un page) portait la traîne de sa robe, et les deux autres étaient debout, de chaque côté, pour le soutenir. Il me sembla bon orateur, et je conjecturai que, selon les règles de l'art, il mêlait dans son discours des périodes pleines de menaces... et de promesses. Je fis la réponse en peu de mots, c'est-à-dire par un petit nombre de signes, mais d'une manière pleine de soumission, levant ma main gauche et les deux yeux au soleil, pour le prendre à témoin que je mourais de faim, n'ayant rien mangé depuis longtemps.

Mon appétit était même si pressant, que je ne pus m'empêcher de témoigner de mon impatience (peut-être contre les règles de la civilité) en portant mon doigt très-souvent à ma bouche, indiquant à ces petites gens que j'avais besoin de nourriture. L'hurgo (c'est ainsi que parmi eux l'on appelle un grand seigneur, comme je l'appris plus tard), m'entendit fort bien. Il descendit de cet échafaudage, ordonnant que plusieurs échelles fussent appliquées à mes côtés; sur ces échelles grimpèrent plus de cent hommes, qui se mirent en marche aux alentours de ma bouche, infiniment chargés de paniers pleins de viandes. Il y avait, dans cette espèce d'olla podrida, de la chair de différents animaux; mais je ne pouvais guère me reconnaître en ces différences. On eût dit un immense abatis d'épaules et d'éclanches semblables à l'épaule et à l'éclanche du mouton, fort bien accommodées, mais plus 36 petites que les ailes d'une alouette; j'en avalais deux ou trois d'une bouchée avec six grands pains de ménage. Ils me fournirent tout cela, témoignant de grandes marques d'étonnement et d'admiration à me voir de si haute taille et d'un si prodigieux appétit. Sur un autre signe en demandant à boire! ils conjecturèrent, par la façon dont je mangeais, qu'une médiocre quantité de boisson ne me suffirait pas, et, très-intelligents qu'ils étaient, ils levèrent avec beaucoup d'adresse un des plus grands tonneaux de vin qui fût dans leurs caves, le roulèrent vers ma main, et le défoncèrent. Je le humai d'un seul coup comme on ferait d'un œuf frais, avec grand plaisir; et bien vite, on m'apporta un autre muid, que je bus de même, en faisant plusieurs signes pour avertir qu'ils eussent à me voiturer encore un peu de boisson.

Quand j'eus accompli tous ces miracles ils poussèrent des cris de joie et se mirent à danser, répétant plusieurs fois, comme ils avaient fait d'abord: Hekinah Degul! Ils me firent signe que je pouvais jeter à terre les deux muids, et ils avertirent les assistants de s'éloigner, en s'écriant: Borach mevolah! Quand ils virent les deux muids en l'air, ce fut un hourra général. Je fus, je l'avoue, assez tenté, pendant qu'ils allaient et venaient sur mon corps, de saisir quarante ou cinquante des premiers qui se trouvaient à ma portée, et de les lancer jusqu'au ciel... Le souvenir de ce que j'avais déjà souffert, de ce qu'ils pouvaient m'infliger encore, et la promesse que je leur avais faite de ne point user de ma force, éloignèrent ces pensées de mon esprit. D'ailleurs, je me regardais comme lié par les lois de l'hospitalité envers ce peuple qui venait de me traiter avec tant de générosité. Je ne pouvais cependant me lasser d'admirer la hardiesse de 37 ces petits êtres, qui s'aventuraient à monter et à se promener sur mon corps, tandis qu'une de mes mains était libre.

Voyant que je ne demandais plus à manger, ils conduisirent devant moi une personne d'un rang supérieur qui m'était envoyée par Sa Majesté. Son Excellence monta sur le bas de ma jambe, et s'avança jusqu'à mon visage avec une douzaine des gens de sa suite. Il me présenta ses lettres de créance revêtues du sceau royal, les plaça tout près de mes yeux, et fit un discours d'environ dix minutes, d'un ton calme, et montrant le côté de l'horizon qui s'étendait en face de nous. Or c'était de ce côté qu'était située la capitale, à une demi-lieue à peu près: le roi avait décidé dans son conseil que j'y serais transporté. Ma réponse ne pouvant être comprise, j'eus recours aux signes: passant ma main laissée libre par-dessus les têtes de l'envoyé et de son monde, je l'appliquai sur mon autre main et sur ma tête. Le seigneur comprit que je me plaignais de mes liens, mais il me fit comprendre que je devais être transporté dans l'état où j'étais. Toutefois il m'assura par d'autres signes qu'on me donnerait tout ce qui me serait nécessaire. Le désir de briser mes liens me revint fortement; mais, lorsque je sentis la pointe de leurs flèches sur mes mains déjà couvertes d'ampoules et sur mon visage, plusieurs de ces petits dards étant restés dans ma chair, et le nombre de mes ennemis augmentant toujours, je me soumis à tout ce qu'ils voudraient faire de moi. A ces causes, l'hargo (le seigneur) et sa suite se retirèrent satisfaits.

Bientôt après j'entendis une acclamation universelle avec de fréquentes répétitions de ces mots: Peplum selan! et j'aperçus un grand nombre de peuple sur mon côté gauche, 38 relâchant les cordons à tel point que je me trouvai en état de me tourner, et, ma foi! quand un homme a vidé quatre ou cinq tonneaux, quoi de plus simple qu'il éprouve un grand besoin de lâcher le superflu de la boisson? Ainsi fis-je, et coram populo, au grand étonnement de ce peuple, qui, devinant ce que j'allais faire, impétueusement s'ouvrit de droite et de gauche afin d'éviter le déluge. Quelque temps auparavant, on m'avait frotté charitablement le visage et les mains d'une espèce d'onguent d'une odeur agréable, qui, dans très-peu de temps, me guérit de la piqûre des flèches. Ces circonstances jointes aux rafraîchissements que j'avais reçus, et que je m'étais donnés, me disposèrent à m'endormir; mon sommeil fut environ de huit heures, tout d'une traite; les médecins du gouvernement avaient ajouté je ne sais quelles drogues soporifiques au vin que j'avais bu.

Je dormais encore que déjà l'empereur de Lilliput (c'est le nom du pays) ordonna de me conduire aux pieds de Sa Majesté. Des provisions de vivres et de boisson me furent envoyées, et il fut décidé qu'une machine serait construite pour me transporter dans la capitale. La résolution semblera peut-être hardie et dangereuse, et je suis sûr qu'en pareil cas elle ne serait du goût d'aucun souverain de l'Europe..... A mon avis, c'était un dessein également prudent et généreux; car, si ces peuples eussent tenté de me tuer avec leurs lances et leurs flèches pendant je dormais, je me serais certainement réveillé au premier sentiment de douleur, ce qui eût excité ma fureur et grandi mes forces à un tel degré, que je me serais trouvé en état de rompre le reste de mes chaînes! Libre enfin, quel obstacle opposer à l'Encelade que j'étais? Je les aurais tous écrasés et foudroyés.

On fit donc travailler à la hâte cinq mille charpentiers et ingénieurs, pour me construire une voiture. C'était un chariot haut de trois pouces, de sept pieds de longueur et quatre de largeur avec vingt-deux roues. Quand il fut achevé, on le roula au lieu où j'étais; mais la principale difficulté fut de m'enlever et de me hisser sur cette voiture. On résolut ce grand problème au moyen de quatre-vingts perches, chacune de deux pieds de hauteur, et de cordes très-fortes de la grosseur d'une ficelle. Elles furent attachées, par plusieurs crochets, aux bandages que les ouvriers avaient ceints autour de mon cou, de mes mains, de mes jambes, de tout mon corps. Neuf cents hommes des plus robustes furent employés à élever ces cordes par un grand nombre de poulies: de cette façon, en moins de trois heures, je fus élevé, placé, fixé sur la machine. Je sais tout cela par le rapport qu'on en fit à l'Académie des sciences de Lilliput, car pendant cette manœuvre je dormais très-profondément. Quinze cents chevaux les plus robustes des écuries impériales, chacun d'environ quatre pouces et demi de hauteur, furent attelés au chariot et me traînèrent vers la capitale, éloignée d'un quart de lieue.

Il y avait quatre heures que nous étions en marche, et l'on ne voyait pas encore les remparts de Lilliput, lorsque je fus subitement réveillé par un accident assez ridicule. Les voituriers s'étant arrêtés pour raccommoder une des roues, deux ou trois habitants du pays avaient eu la curiosité de regarder comment j'étais fait quand je dormais; et s'avançant très-doucement jusqu'à mon visage, l'un d'entre eux, capitaine aux gardes, avait insinué la pointe aiguë de son esponton bien avant dans ma narine gauche. Ainsi chatouillé, 40 soudain je m'éveille, et j'éternue à grand bruit, trois fois de suite. Il fut bien heureux, le capitaine aux gardes, de n'être pas reniflé. Mais enfin, à force d'avancer, nous fîmes une grande marche le reste de ce jour, et nous campâmes la nuit avec cinq cents gardes, les uns porteurs de flambeaux, les autres avec des arcs et des flèches, prêts à tirer à mon premier geste. Le lendemain, au lever du soleil, mon escorte et moi, achevant la route commencée, nous arrivâmes à cent toises des portes de la ville sur le midi. L'empereur et toute sa cour sortirent pour nous voir; mais les grands officiers ne voulurent jamais consentir que Sa Majesté hasardât sa personne sacrée en grimpant sur mon corps, comme plusieurs seigneurs, esprits forts, avaient osé faire.

A l'endroit où s'arrêta la voiture, il y avait un temple ancien, estimé le plus grand de tout le royaume; lequel, ayant été souillé quelques années auparavant par un meurtre, était, selon la prévention de ces peuples, regardé comme profane, et pour cette raison employé à divers usages. Il fut résolu que je serais logé dans ce vaste édifice. La grand'porte, au nord, était de quatre pieds de haut, et de deux pieds de large, ou peu s'en fallait. De chaque côté de la porte était percée une petite fenêtre élevée de six pouces. A la fenêtre du côté gauche, les serruriers du roi attachèrent quatre-vingt-onze chaînes, semblables à la chaîne de montre d'une dame d'Europe, et presque aussi larges: elles furent, par l'autre bout, attachées à ma jambe gauche, avec trente-six cadenas. Vis-à-vis de ce temple et de l'autre côté du grand chemin, à la distance de vingt pieds, s'élevait une tour de cinq pieds de haut, tout autant... c'était là que le monarque devait monter avec plusieurs des principaux seigneurs de sa 41 cour, pour la commodité de me regarder tout à leur aise. On compte qu'il y eut plus de cent mille habitants qui sortirent de la ville attirés par la curiosité, et malgré mes gardes, je crois bien qu'il n'y eut pas moins de dix mille hommes, qui, à différentes fois, montèrent sur mon corps par des échelles. Mais enfin fut publié à son de trompe un arrêt du conseil d'État qui défendait cet attentat à ma personne..... On ne peut s'imaginer le bruit et l'étonnement du peuple, en me voyant debout et me promenant; les chaînes qui tenaient mon pied gauche étaient environ de six pieds de long, elles me donnaient la liberté d'aller et de venir dans un demi-cercle, et de plus, comme elles étaient fixées à quatre pouces de la porte, je pouvais la passer en rampant et m'étendre dans le temple.

D'un bout à l'autre de l'empire, il y eut comme un vertige infini de la plus vive admiration; au pays de Lilliput, la renommée, en marchant, agrandit toute chose. Il n'était pas de cabane et de palais où l'on ne parlât de ma grandeur.

Elle était l'entretien de la ville et de la cour. On ne parlait que de moi, Gulliver, chez les oisifs, chez les marchands, les petits-maîtres et les petites-maîtresses.

On en fit des images en plâtre, en sucre, en pain d'épice, et les enfants me dévoraient à belles dents.

L'empereur de Lilliput, accompagné de plusieurs de ses courtisans, visite Gulliver dans sa prison.—Description de la personne et de l'habit de Sa Majesté.—Une commission scientifique est nommée pour apprendre la langue à l'auteur.—Il obtient des grâces par sa douceur: ses poches sont visitées.

Quand je fus libre enfin de mes mouvements, je regardai autour de moi; je n'ai jamais contemplé scène plus charmante. Le pays environnant me parut une suite de jardins; les champs clos de murs, la plupart de quarante pieds carrés, me firent l'effet des plates-bandes d'un parterre. Les plus grands arbres me semblèrent hauts d'environ sept pieds. Sur la gauche j'apercevais la ville; elle ressemblait à la perspective d'une cité dans un riant tableau.

Un jour, l'empereur, à cheval sur son cheval de bataille, s'avança vers moi, ce qui pensa lui coûter cher. A mon aspect, son cheval étonné se cabra, mais ce prince intrépide, et, qui plus est, excellent cavalier, se tint ferme sur ses étriers, sa suite accourut et prit la bride; alors, sans se hâter, Sa Majesté mit pied à terre, et me considéra de tous côtés, avec une grande admiration; pourtant elle se tenait, par amour pour ses sujets, hors de la portée de ma chaîne.

Il ordonna à ses cuisiniers et sommeliers de me servir des viandes et du vin sur des voitures qu'ils amèneraient près de moi. Je pris ces voitures et je les vidai promptement. Il y en avait vingt pour les viandes et dix pour les boissons; chacune des premières me fournit deux ou trois bouchées; je versai la liqueur de dix amphores dans une des voitures, je la bus d'un seul trait, ainsi du reste.

L'impératrice, les princes et les princesses du sang, accompagnés de plusieurs dames d'honneur en grands habits, s'assirent à quelque distance. L'empereur est reconnaissable à sa taille imposante, à la majesté de son visage, au feu de ses regards, ce qui le fait redouter par tous ceux qui le regardent. Les traits de son visage sont grands et mâles, avec une lèvre à l'autrichienne au-dessous d'un nez aquilin, un teint qui va tirant sur l'olive, un grand air de commandement, des membres bien proportionnés, la grâce et la majesté en toutes ses actions; tel était ce maître absolu d'un si petit peuple. Il avait alors passé la fleur de sa jeunesse, étant âgé de vingt-huit ans et trois quarts; il régnait depuis cinq ou six ans, à la grâce et par la grâce de Dieu. Quant à moi, qui voulais me rendre un compte exact de Sa Majesté, je me tenais sur le côté, mon visage parallèle au sien; il se trouvait à une toise et demie loin de moi. Depuis ce temps, j'ai tenu bien souvent l'empereur sur ma main droite, et je ne puis me tromper à faire son portrait. Il portait un habit très-simple et mi-parti asiatique, mi-parti à l'européenne; il avait sur la tête un léger casque d'or orné de joyaux et d'un plumet magnifique; il tenait son épée à la main, tout prêt à se défendre, si j'avais brisé mes chaînes: cette épée était longue de trois pouces; la poignée et le fourreau d'or massif et enrichis de 44 diamants. La voix de ce grand prince était aigre, mais claire et distincte, et je la pouvais entendre aisément, même quand je me tenais debout. Les dames et les courtisans se montraient, selon l'étiquette, habillés superbement, de sorte que la place où toute la cour faisait la roue apparaissait à mes yeux éblouis comme une belle jupe étendue au soleil et brodée de figures d'or et d'argent. Sa Majesté Impériale me fit l'honneur de m'adresser la parole à plusieurs reprises, et je lui répondis toujours sans nous entendre, ni l'un ni l'autre.

Au bout de deux heures, la cour se retira; on me laissa une forte garde, pour empêcher l'impertinence et peut-être la malice de la populace, impatiente de se rendre en foule autour de moi pour me voir de plus près. Quelques-uns eurent l'effronterie et la témérité de me tirer des flèches, dont une pensa me crever l'œil gauche... Le colonel fit arrêter six des plus effrontés de cette canaille, et, pour leur apprendre à vivre, il ordonna qu'ils me fussent livrés, pieds liés, poings liés. Ah! l'épouvante! Je les pris dans ma main droite, et j'en mis cinq dans la poche de mon justaucorps; puis, prenant le sixième entre le pouce et l'index, je feignis de le vouloir manger tout vivant. Le pauvre petit homme, horripilé, poussait des hurlements; et le colonel, tout chargé de fanfreluches honorifiques, était fort en peine, surtout quand il me vit tirer mon canif; mais bientôt cessa leur frayeur. Avec un air doux et humain, coupant les cordes dont ce malheureux était garrotté, je le mis doucement à terre... Il prit la fuite... il court encore. Je traitai ses complices de la même façon, les tirant de ma poche l'un après l'autre, et: Sauve qui peut! Je remarquai avec plaisir que les 45 soldats et le peuple étaient touchés de ma bonne action; elle fut rapportée à la cour d'une manière avantageuse, et me fit le plus grand honneur, si je puis parler ainsi.

Vers le soir, je regagnai ma maison, où j'entrai non sans peine, et je couchai sur la terre pendant plusieurs nuits, en attendant le lit que l'empereur avait commandé pour moi. Cent cinquante de leurs couchers ordinaires, cousus ensemble, formèrent la largeur et la longueur du mien, et l'on posa quatre de ces matelas l'un sur l'autre, ce qui ne composait pas encore un lit très-douillet; mais il me parut assez doux, après tant de fatigues.

La nouvelle de l'arrivée d'un homme extraordinaire... un géant! s'étant répandue à travers l'empire, attira un nombre infini de gens oisifs et de curieux; les villages en furent presque abandonnés, et la culture des terres en eût souffert, si Sa Majesté Impériale n'y avait pourvu, par différents édits et ordonnances. Elle ordonna que tous ceux qui m'avaient déjà vu retourneraient incessamment chez eux, et n'approcheraient point, sans une permission particulière, du lieu de mon séjour. Grâce à cette défense (une porte nouvelle ouverte au bon plaisir), les commis des secrétaires d'État gagnèrent des sommes considérables.

Cependant, l'empereur tint plusieurs conseils pour délibérer sur le parti qu'il fallait prendre à mon égard; j'ai su depuis que la cour avait été fort embarrassée. On craignait que je ne vinsse à briser mes chaînes et à me mettre en liberté. Celui-ci disait que ma nourriture était une dépense excessive, et pouvait, à la longue, amener la disette. On opinait tantôt à me laisser mourir de faim, tantôt à me percer de flèches empoisonnées; mais un économiste de ce 46 temps, qui savait, pour les avoir pratiqués, le contre et le pour de toute chose, ami fidèle et dévoué de tous les gouvernements, écrivit une éloquente dissertation afin de démontrer par A + B que l'infection d'un corps tel que le mien produirait, inévitablement, la peste dans la capitale et dans tout le reste de l'empire. Pendant qu'on délibérait, plusieurs officiers de l'armée se rendirent à la porte de la grand'chambre, où le conseil impérial était assemblé; deux d'entre eux, ayant été introduits, rendirent compte de ma conduite à l'égard des six criminels dont j'ai parlé, ce qui fit une impression si favorable sur l'esprit de Sa Majesté et de tout son conseil, qu'une commission impériale fut expédiée à l'instant pour obliger les villages à quatre cent cinquante toises aux environs de la ville, de livrer chaque matin, à mon réveil, six bœufs, quarante moutons et autres vivres pour ma nourriture, plus quantité proportionnée de pain, de vins et boissons. Pour le payement de ces vivres, Sa Majesté donnait, à six mois de date, sans escompte, délégations sur son trésor. Ce prince heureux n'a d'autres revenus que son domaine; dans les occasions importantes, il lève des impôts sur ses sujets. Ces dignes sujets sont obligés de le suivre à la guerre, à leurs propres dépens. On nomma mon service officiel: six cents personnes, qui furent pourvues d'appointements pour leur dépense de bouche, et de tentes construites commodément de chaque côté de la porte. En même temps, il fut ordonné que trois cents tailleurs me feraient un habit à la mode du pays; six hommes de lettres, des plus savants de l'empire, furent chargés de m'apprendre la langue nationale, et, pour que rien ne manquât à ces largesses royales, les chevaux de l'empereur et ceux de la noblesse, et les compagnies 47 des gardes du corps firent souvent l'exercice devant moi, pour les accoutumer à ma figure. Tous ces ordres furent exécutés. Je fis de grands progrès dans la connaissance de la langue vulgaire et savante de Lilliput; pendant ce temps, l'empereur m'honora de visites fréquentes, et même il voulut bien aider mes maîtres de langue à m'instruire.

Les premiers mots que j'appris furent pour lui faire savoir l'envie que j'avais qu'il voulût bien me rendre ma liberté, ce que je lui répétais tous les jours à genoux. Sa réponse fut qu'il fallait attendre et patienter; que c'était affaire d'État, sur laquelle il ne pouvait se déterminer sans l'avis de son conseil. En outre, il fallait absolument: 1o que je fisse serment d'une paix inviolable avec lui et avec ses sujets; en attendant, je serais traité avec toute l'honnêteté possible. Il me conseillait aussi de gagner, par ma patience et ma bonne conduite, son estime et celle de ses peuples. Enfin, il m'avertit de ne lui savoir point mauvais gré s'il donnait ordre à certains officiers de faire, avec tout le soin possible, une perquisition ad hominem, pour se bien assurer si je ne portais pas sur moi des armes préjudiciables à la sûreté de l'État. Je répondis que j'étais prêt à me dépouiller de mon habit, et à vider mes poches en sa présence. Il me répartit que, par les lois de l'empire, il fallait que je fusse au préalable visité par deux commissaires. Il savait bien que cela ne pouvait se faire sans mon consentement, mais il avait si bonne opinion de ma droiture et de ma bonne foi, qu'il confierait sans crainte les plus chers conseillers de sa couronne entre mes mains amicales. Au demeurant, tout ce qu'on m'ôterait me serait rendu fidèlement, quand je quitterais le pays, ou bien je 48 serais remboursé selon l'évaluation que je ferais moi-même.

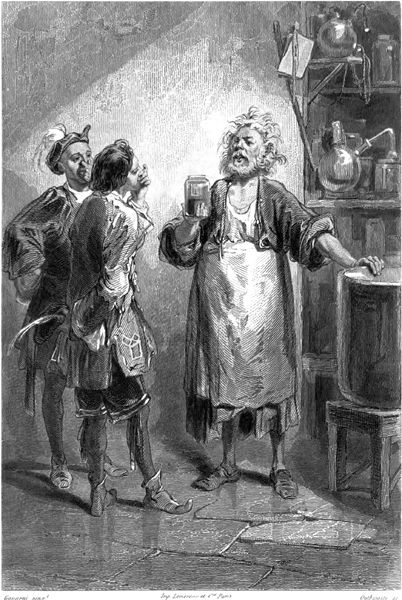

Lorsque les deux commissaires vinrent pour me fouiller, je pris ces messieurs dans mes deux mains; et, délicatement, je les engouffrai, l'un et l'autre, en chaque poche. Ici,—là,—poche au côté,—poche au justaucorps; ils fouillèrent partout.

Comme ils avaient sur eux plumes, encre et papier, ils firent un inventaire exact de tout ce qu'ils virent; et, quand ils eurent achevé, ils me prièrent de les mettre à terre, afin qu'ils pussent, en toute hâte, rendre à l'empereur un compte exact de leur visite.

Cet inventaire était conçu dans les termes suivants:

«1o Dans la poche à droite du justaucorps du grand homme-montagne (c'est ainsi que je rends ces mots, Quinbus Flestrin), après une visite minutieuse, avons trouvé un morceau de toile grossière, assez grand pour servir de tapis de pied dans la principale chambre de parade à Votre Majesté. 2o Dans la poche à gauche, avons trouvé un grand coffre d'argent avec couvercle de même métal, que nous, commissaires, n'avons pu lever. Nous avons prié ledit homme-montagne de l'ouvrir, et l'un de nous, Vaillance, étant entré là-dedans, en a eu de la poussière jusqu'aux genoux; même il a éternué deux heures; son compagnon, resté sur les bords du gouffre, n'a éternué que sept minutes. 3o Dans la poche à droite de sa veste, avons trouvé un paquet prodigieux de substances blanches et minces, pliées l'une sur l'autre, environ la grosseur de trois hommes, attachées d'un câble assez fort et marquées de grandes figures noires, lesquelles il nous a semblé être des écritures. 4o Dans la poche à gauche il y avait une grande machine, armée de grandes 49 dents très-longues, semblables aux palissades qui sont devant la cour de Votre Majesté. 5o Dans la grande poche du côté droit de son couvre-milieu (c'est ainsi que je traduis le mot ranfulo, par lequel on voulait entendre mes chausses), avons vu un grand pilier de fer creux attaché à une grosse pièce de bois, plus large que le pilier; d'un côté du pilier d'autres pièces de fer en relief, serrant un caillou coupé en talus. 6o Dans la poche à gauche, une machine de la même espèce. 7o Dans la plus petite au côté droit, plusieurs pièces rondes et plates, de métal rouge et blanc, d'inégale grosseur: quelques-unes des pièces blanches, qui nous ont paru être d'argent, étaient si larges et si pesantes, que mon confrère et moi avons eu grande peine à les lever. Item, deux sabres de poche, dont la lame s'emboîtait dans une rainure du manche, au fil tranchant: ils étaient placés dans un étui. 8o Restaient à visiter deux poches, appelées goussets. C'étaient deux ouvertures coupées dans le haut de son couvre-milieu, mais fort serrées par un ventre énorme. Hors du gousset droit, pendait une immense chaîne d'argent, avec une machine très-merveilleuse au bout. Nous lui avons commandé de tirer hors du gousset tout ce qui tenait à cette chaîne: cela paraissait être un globe, dont la moitié était d'argent, l'autre côté d'un métal transparent. Sur le côté transparent avons remarqué certaines figures, tracées dans un cercle, et, pensant les toucher, nos doigts ont été arrêtés par une substance lumineuse. Nous avons appliqué cette machine à nos oreilles: elle faisait un bruit continuel à peu près comme le tic tac d'un moulin à eau; nous avons conjecturé que ceci renfermait quelque animal inconnu, ou la divinité qu'il adore; mais nous penchons du côté de la dernière opinion, 50 l'homme-montagne nous ayant assuré (si nous l'avons bien entendu, car il s'exprime fort imparfaitement) qu'il la consultait en toute chose; il l'appelait son oracle, ajoutant qu'elle désignait le temps, pour chaque action de sa vie. 9o Du gousset gauche, il tira un filet, presque assez large pour servir à un pêcheur; nous avons trouvé au dedans plusieurs pièces massives, d'un métal jaune: ah! sire, si ces meules sont du véritable or, il faut qu'elles soient d'une valeur inestimable.

«Ainsi, ayant, par obéissance aux ordres de Votre Majesté, fouillé très-exactement toutes ses poches, nous avons observé une ceinture autour de son corps, faite de la peau de quelque animal prodigieux, à laquelle, du côté gauche, pendait une arme de la longueur de six hommes, et, du côté droit, une bourse ou poche en deux cellules; chacune étant d'une capacité à contenir trois sujets de Votre Majesté. Dans une de ces cellules, il y avait plusieurs globes ou balles d'un métal assez lourd, environ de la grosseur de notre tête, et qui exigeait une main très-forte pour les lever. L'autre cellule contenait un amas de certaines graines noires, mais peu grosses et assez légères; nous en pouvions tenir plus de cinquante dans la paume de nos mains.

«Tel est l'inventaire exact de tout ce que nous avons trouvé sur le corps de l'homme-montagne. Nous devons ajouter qu'il nous a reçus avec beaucoup d'honnêteté et des égards conformes à la Commission de Votre Majesté.

«Signé et cacheté le quatrième jour de la lune et la quatre-vingt-neuvième du règne très-heureux de Votre Majesté,

«Flessin Frelock, Marsi Frelock.»

Quand cet inventaire eut été lu en présence de l'empereur, il m'ordonna poliment de lui livrer toutes ces choses en mains propres. D'abord il demanda mon sabre. Il avait donné ordre à trois mille hommes de ses meilleures troupes, qui l'accompagnaient, de l'environner à quelque distance avec leurs arcs et leurs flèches; mais je ne m'en aperçus pas dans le moment, mes yeux étaient fixés sur Sa Majesté. Il me pria de tirer mon sabre, qui, bien que rouillé par l'eau de mer, était encore assez brillant. J'obéis, et tout aussitôt, blessés par cet éclat surnaturel, ces braves soldats jetèrent de grands cris. Il m'ordonna de le remettre au fourreau, et de le jeter à terre aussi doucement que je pourrais, à six pieds de distance de ma chaîne... Il voulut aussi que je le misse en possession de l'un de ces piliers creux, par lesquels il entendait mes pistolets de poche; aussitôt je les lui présentai, non pas sans lui en expliquer l'usage. Il voulut les entendre, et, les chargeant à poudre, j'avertis l'empereur du bruit que j'allais faire, et je tirai en l'air. L'étonnement à cette occasion fut plus grand qu'à la vue de mon sabre; ils tombèrent tous à la renverse, comme s'ils eussent été foudroyés. L'empereur, tout brave qu'il était, eut grand'peine à revenir de sa frayeur. Je lui remis mes deux pistolets comme je lui avais remis mon sabre, avec mes sacs de plomb et de poudre, en l'avertissant de ne pas approcher du feu le sac de poudre s'il ne voulait pas voir son palais impérial sauter en l'air! Je lui remis aussi ma montre; il fut curieux de l'étudier, et commanda à deux de ses gardes, deux soldats superbes et faits pour marcher devant un roi[2], de la porter 52 sur leurs épaules, suspendue à un grand bâton, comme les charretiers des brasseurs portent un baril de bière, en Angleterre. Il était étonné du bruit continuel que faisait la machine et du mouvement de l'aiguille qui marquait les minutes; il pouvait aisément le suivre des yeux, les yeux des Lilliputiens étant plus perçants que les nôtres. Même, en son ardeur de tout comprendre, il voulut savoir le sentiment de ses docteurs les plus infaillibles, et cette fois, chose assez peu croyable! ces messieurs ne furent pas d'accord sur la cause immédiate de ce bruit, de ce va et vient, de cette aiguille avançant toujours.