Title: Die Chronik der Sperlingsgasse

Author: Wilhelm Raabe

Illustrator: Ernst Bosch

Release date: July 25, 2014 [eBook #46411]

Most recently updated: October 24, 2024

Language: German

Credits: Produced by Norbert H. Langkau, Jens Sadowski and the

Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net

Grote’sche Sammlung

von

Werken zeitgenössischer Schriftsteller

Neunter Band

Wilhelm Raabe, Die Chronik der Sperlingsgasse

Neue Ausgabe

Mit Illustrationen von Ernst Bosch und einem Bildnis

des Dichters von Hanns Fechner.

155. Auflage

G. Grote’sche Verlagsbuchhandlung

Berlin 1922

Alle Rechte, besonders das

der Übersetzung in fremde

Sprachen, vorbehalten.

Druck von Fischer & Wittig

in Leipzig.

Die

Chronik der Sperlingsgasse

Wenn es gewittert, verkriechen sich die Vögel unter dem Busch. Das wäre fast als ein gutes und warnendes Beispiel auch für dieses kleine Buch zu nehmen; es will sich aber nicht warnen lassen, und vielleicht darf es auch nicht.

Als vor zehn Jahren hinten in der Türkei die Völker aufeinanderschlugen, da regte es zum ersten Male seine Flügel und flatterte unbesorgt aus, wie finster auch der Himmel sein mochte. Mancherlei Wechsel der Zeit erfuhr es, und es wäre kein Wunder, wenn so viele fallende Trümmer es längst mit tausend Genossen unter berghohem Schutt begraben hätten; aber es fand seinen Weg, kam zu vielen Leuten, und sie nahmen es gut auf mit allen seinen Fehlern und Wunderlichkeiten.

Wenn es aber auch nur unter einem Dach eine trübe Stunde verscheucht, eine schwere Stunde sanfter gemacht hätte, wie Herr Hartmann von der Aue sagt; wenn es nur ein Lächeln, nur eine Träne hervorgerufen hätte, so wäre sein Wirken und Sein nicht vergeblich gewesen.

Nun hängen wieder die Wolken drohend herab; der Krieg schlägt mit gewappneter Faust dröhnend an die Pforten unseres eigenen Volkes, und es ist niemand, so hoch oder niedrig ihn das Leben gestellt habe, der sagen kann, welch ein Schicksal ihm die nächste Stunde bringen werde. Es steht zu keiner Zeit ein Glück so fest, daß es nicht von einem Windhauch oder dem Hauch eines Kindes umgestürzt werden könnte; wieviel weniger jetzt! In solcher Zeit ständen die Menschen am liebsten mit leeren, müßigen Händen, horchend und wartend; aber das ist nicht das Rechte. Es soll niemand sein Handwerksgerät, die Waffen, mit welchen er das Leben bezwingt, in dumpfer Betäubung fallen lassen. Ein Geschlecht gebe seine Arbeit an das folgende ab, und, gottlob, jener Epochen, in welchen die Menschheit ihre Mühen ganz von neuem aufnehmen mußte, weil die Sturmflut alles vorige fortgespült hatte, sind wenige.

Auch in diesem Sinne ist nichts zu hoch und nichts zu gering, und in diesem Sinne finden auch diese Blätter die Berechtigung, ihren Flug durch die stürmische Welt abermals vertrauensvoll zu beginnen. Mögen sie neue Freunde zu den alten gewonnen haben, wenn wieder zehn Jahre ihres flüchtigen Daseins dahingegangen sind!

Stuttgart, im Februar 1864.

Der Verfasser.

Es ist eigentlich eine böse Zeit! Das Lachen ist teuer geworden in der Welt, Stirnrunzeln und Seufzen gar wohlfeil. Auf der Ferne liegen blutig dunkel die Donnerwolken des Krieges, und über die Nähe haben Krankheit, Hunger und Not ihren unheimlichen Schleier gelegt; — es ist eine böse Zeit! Dazu ist’s Herbst, trauriger, melancholischer Herbst, und ein feiner kalter Vorwinterregen rieselt schon wochenlang herab auf die große Stadt; es ist eine böse Zeit! Die Menschen haben lange Gesichter und schwere Herzen, und wenn sich zwei Bekannte begegnen, zucken sie die Achsel und eilen fast ohne Gruß aneinander vorüber; — es ist eine böse Zeit! — Mißmutig hatte ich die Zeitung weggeworfen, eine frische Pfeife gestopft und ein Buch herabgenommen und aufgeschlagen. Es war ein einfaches altes Buch, in welches Meister Daniel Chodowiecki gar hübsche Bilder gezeichnet hatte: Asmus omnia sua secum portans, der prächtige Wandsbecker Bote des alten Matthias Claudius, weiland Homme de lettres zu Wandsbeck, und recht ein Tag war’s, darin zu blättern. Der Regen, das Brummen und Poltern des Feuers im Ofen, der Widerschein desselben auf dem Boden und an den Wänden, — alles trug dazu bei, mich die Welt da draußen ganz vergessen zu machen und mich ganz in die Welt von Herz und Gemüt auf den Blättern vor mir zu versenken.

Aufs Geratewohl schlug ich eine Seite auf: Sieh! — da ist der herbstliche Garten zu Wandsbeck. Es ist ebenso nebelig und trübe wie heute; leise sinken die gelben Blätter zur Erde, als bräche eine unsichtbare Hand sie ab, eins nach dem andern. Wer kommt da den Gang herauf im geblümten bunten Schlafrock, die weiße Zipfelmütze über dem Ohr? — Er ist’s — Matthias Claudius, der wackere Asmus selbst! — Bedächtiglich schreitet er einher, von Zeit zu Zeit stehenbleibend; jetzt ein welkes Blatt aufnehmend und das zierliche Geäder desselben betrachtend; jetzt in die nebelige Luft hinaufschauend. Er scheint in Gedanken versunken zu sein. Denkt er vielleicht an den Vetter oder den Freund Hain, an den Invaliden Görgel mit der Pudelmütze und dem neuen Stelzbein; denkt er an die neue Kanone oder an das Ohr des schuftigen Hofmarschalls Albiboghoi? Wer weiß! — Sieh! wieder bleibt er stehen. Was fällt ihm ein?! Lustig wirft er die weiße Zipfelmütze in die Luft und tut einen kleinen Sprung: ein großer Gedanke ist ihm „aufs Herz geschossen“ — das große neue Fest der Herbstling ist erfunden — der Herbstling, so anmutig zu feiern, wenn der erste Schnee fällt, mit Kinderjubel und Bratäpfeln und Lächeln auf den Gesichtern von jung und alt! —

Wenn der erste Schnee fällt — — — wie ich in diesem Augenblick wieder einmal einen Blick zur grauen Himmelsdecke hinaufwerfe, da — kommt er herunter — wirklich herunter, der erste Schnee!

Schnee! Schnee! der erste Schnee! —

In großen wäßrigen Flocken, dem Regen untermischt, schlägt er an die Scheiben, grüßend wie ein alter Bekannter, der aus weiter Ferne nach langer Abwesenheit zurückkommt. Schnell springe ich auf und ans Fenster. Welche Veränderung da draußen! Die Leute, die eben noch mürrisch und unzufrieden mit sich und der Welt umherschlichen, sehen jetzt ganz anders aus. Gegen den Regen suchte jeder sich durch Mäntel und Schirme auf alle Weise zu schützen, dem Schnee aber kehrt man lustig und verwegen das Gesicht zu.

Der erste Schnee! der erste Schnee!

An den Fenstern erscheinen lachende Kindergesichter, kleine Händchen klatschen fröhlich zusammen: welche Gedanken an weiße Dächer und grüne funkelnde Tannenbäume! Wie phantastisch die Sperlingsgasse in dem wirbelnden weißen Gestöber aussieht! Wie die wasserholenden Dienstmädchen am Brunnen kichern! Der fatale Wind! —

„Gehorsamster Diener, Herr Professor Niepeguk! Auch im ersten Schnee?“

„Ärztliche Verordnung!“ brummt der Weise und lächelt herauf zu mir, so gut es Würde und Hypochondrie erlauben.

Auf der Sophienkirche schlägt’s jetzt! — Erst vier? und schon fast Nacht! — „Vier!“ wiederholen die Glocken dumpf über die ganze Stadt. Jetzt sind die Schulen zu Ende! Hurra — hinaus in den beginnenden Winter: die Buben wild und unbändig, die Mädchen ängstlich und trippelnd, dicht sich an den Häuserwänden hinwindend.

Hier und dort blitzt nun schon in einem dunkeln Laden ein Licht auf, immer geisterhafter wird das Aussehen der Sperlingsgasse.

Da kommt der Lehrer selbst, seine Bücher unter dem Arm; aufmerksam betrachtet er das Zerschmelzen einer Flocke auf seinem fadenscheinigen schwarzen Rockärmel. Jetzt ist die Zeit für einen Märchenerzähler, für einen Dichter. — Ganz aufgeregt schritt ich hin und her; vergessen war die böse Zeit; auch mir war, wie weiland dem ehrlichen Matthias, ein großer Gedanke „aufs Herz geschossen“. „Ich führe ihn aus, ich führe ihn aus!“ brummte ich vor mich hin, während ich auf und ab lief; wie verwundert mich auch alle meine Quartanten und Folianten von den Büchergestellen anglotzten, wie spöttisch auch das Allongeperückengesicht auf dem Titelblatt der dort aufgeschlagenen Schwarte hergrinzte!

„Ein Bilderbuch der Sperlingsgasse!“

„Eine Chronik der Sperlingsgasse!“

Ein Kinderkopf drückt sich drüben im Hause gegen die Scheibe, und der Lampenschein dahinter wirft den runden Schatten über die Gasse in mein dunkles Fenster und über die Büchergestelle an der entgegengesetzten Wand. Ein gutes, ein glückliches Omen! Grinzt nur, ihr Meister in Folio und Quarto, ihr Aldinen und Elzeviere! Ein Bilderbuch der Sperlingsgasse; eine Chronik der Sperlingsgasse! Ich mußte mich wirklich setzen, so arg war mir die Aufregung in die alten Beine gefahren, und benutzte das gleich, um ein Buch Papier zu falzen für meinen großen Gedanken und einen letzten Blick hinauszuwerfen in den ersten Schnee. Bah! — Wo war er geblieben? Wie ein guter Diener war er, nachdem er die Ankunft seines Meisters, des gestrengen Herrn Winters verkündet hatte, zurückgekehrt, ohne eine Spur zu hinterlassen.

Ich bin ein einsamer alter Mann geworden! Die bunten, ewig wechselnden, ewig neuen Bilder dieses großen Bilderbuches, Welt genannt, werden meinen alten Augen dunkler und dunkler; mehr und mehr verschwimmen sie, mehr und mehr fließen sie ineinander. Ich bin mit meinem Leben da angelangt, wo, wie in jenem Übergang vom Wachen zum Schlaf, die Erlebnisse des Tages sich noch dumpf im Gehirn des Müden kreuzen, wo aber bereits die dunkle, traum- und geistervolle Nacht über alles, Gutes und Böses, ihren Schleier breitet. Ich bin alt und müde; es ist die Zeit, wo die Erinnerung an die Stelle der Hoffnung tritt.

Schaue ich auf aus meinen Träumen, so sehe ich zwar dasselbe Lächeln, dasselbe Schmerzenszucken auf den Menschengesichtern um mich her, wie vor langen blühenderen Jahren, aber wenn auch Freude und Leid dieselben geblieben sind auf der alten Mutter Erde: die Gesichter selbst sind mir fremd — ich bin allein! — Allein — und doch nicht allein. Aus der dämmerigen Nacht des Vergessens taucht es auf und klingt es; Gestalten, Töne, Stimmen, die ich kannte, die ich vernahm, die ich einst gern sah und hörte in vergangenen bösen und guten Tagen, werden wieder wach und lebendig; tote, begrabene Frühlinge fangen wieder an zu grünen und zu blühen; vergessener Kindermärchen entsinne ich mich; ich werde jung und — fahre auf und — erwache!

Versunken ist dann die Welt der Erinnerung, mich fröstelt in der kalten traurigen Gegenwart, drückender fühle ich meine Einsamkeit, und weder meine Folianten, noch meine andern mühsam aufgestapelten gelehrten Schätze vermögen es, die aufsteigenden Kobolde und Quälgeister des Greisenalters zu verscheuchen. Sie zu bannen schreibe ich die folgenden Blätter, und ich schreibe, wie das Alter schwatzt. Für einen Freund will ich diese Bogen ansehen, für einen Freund, mit dem ich plaudere, der Geduld mit mir hat und nicht spöttelt über Wiederholungen — ach, das Alter wiederholt ja so gern — der nicht zum Aufbruch treibt, wo die vertrocknete Blume irgend einer süßen Erinnerung mich fesselt, der nicht zum Bleiben nötigt, wo ein trübes Angedenken unter der Asche der Vergessenheit noch leise fortglimmt. Eine Chronik aber nenne ich diese Bogen, weil ihr Inhalt, was den Zusammenhang betrifft, gar sehr jenen alten naiven Aufzeichnungen gleichen wird, welche in bunter Folge die Begebenheiten aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erzählen; die jetzt eine Schlacht mitliefern, jetzt das Erscheinen eines wundersamen Himmelszeichens beobachten, die bald über den nahen Weltuntergang predigen, bald wieder sich über ein Stachelschwein, welches die deutsche Kaiserin im Klostergarten vorführen läßt, wundern und freuen. Und wie die alten Mönche hier und da zwischen die Pergamentblätter ihrer Historien und Meßbücher hübsche, farbige, zierlich ausgeschnittene Heiligenbilder legten, so will auch ich ähnliche Blätter einflechten und durch die eintönigen farblosen Aufzeichnungen meiner alten Tage frischere blütenvollere Ranken schlingen.

Ich, der Greis — der zweiten Kindheit nahe, will von einem Kinde erzählen, dessen Leben durch das meinige ging wie ein Sonnenstrahl, den an einem Regentage Wind und Wolken über die Fluren jagen; der im Vorbeigleiten Blumen und Steine küßt, und in derselben Minute das glückliche Gesicht der Mutter über der Wiege, die heiße Stirn des Denkers über seinem Buche und die bleichen Züge des Sterbenden streifen kann. Ich schreibe keinen Roman und kann mich wenig um den schriftstellerischen Kontrapunkt bekümmern; was mir die Vergangenheit gebracht hat, was mir die Gegenwart gibt, will ich hier, in hübsche Rahmen gefaßt, zusammenheften, und bin ich müde — nun so schlage ich dieses Heft zu, wühle weiter in meiner schweinsledernen Gelehrsamkeit und kompiliere lustig fort an meinem wichtigen Werke De vanitate hominum, einem ausnehmend — dicken Gegenstande.

Ich liebe in großen Städten diese ältern Stadtteile mit ihren engen, krummen, dunkeln Gassen, in welche der Sonnenschein nur verstohlen hineinzublicken wagt; ich liebe sie mit ihren Giebelhäusern und wundersamen Dachtraufen, mit ihren alten Kartaunen und Feldschlangen, welche man als Prellsteine an die Ecken gesetzt hat. Ich liebe diesen Mittelpunkt einer vergangenen Zeit, um welchen sich ein neues Leben in liniengraden, parademäßig aufmarschierten Straßen und Plätzen angesetzt hat, und nie kann ich um die Ecke meiner Sperlingsgasse biegen, ohne den alten Geschützlauf mit der Jahreszahl 1589, der dort lehnt, liebkosend mit der Hand zu berühren. Selbst die Bewohner des ältern Stadtteils scheinen noch ein originelleres, sonderbareres Völkchen zu sein, als die Leute der modernen Viertel. Hier in diesen winkligen Gassen wohnt das Volk des Leichtsinns dicht neben dem der Arbeit und des Ernstes, und der zusammengedrängtere Verkehr reibt die Menschen in tolleren, ergötzlicheren Szenen aneinander, als in den vornehmeren, aber auch öderen Straßen. Hier gibt es noch die alten Patrizierhäuser, — die Geschlechter selbst sind freilich meistens lange dahin — welche nach einer Eigentümlichkeit ihrer Bauart, oder sonst einem Wahrzeichen unter irgend einer naiven merkwürdigen Benennung im Munde des Volkes fortleben. Hier sind die dunkeln, verrauchten Kontore der alten gewichtigen Handelsfirmen, hier ist das wahre Reich der Keller- und Dachwohnungen. Die Dämmerung, die Nacht produzieren hier wundersamere Beleuchtungen durch Lampenlicht und Mondschein, seltsamere Töne als anderswo. Das Klirren und Ächzen der verrosteten Wetterfahnen, das Klappern des Windes mit den Dachziegeln, das Weinen der Kinder, das Miauen der Katzen, das Gekeif der Weiber, wo klingt es passender — man möchte sagen dem Ort angemessener, als hier in diesen engen Gassen, zwischen diesen hohen Häusern, wo jeder Winkel, jede Ecke, jeder Vorsprung den Ton auffängt, bricht und verändert zurückwirft! —

Horch, wie in dem Augenblick, wo ich dieses niederschreibe, drunten in jenem gewölbten Torwege die Drehorgel beginnt; wie sie ihre klagenden, an diesem Ort wahrhaftig melodischen Tonwogen über das dumpfe Murren und Rollen der Arbeit hinwälzt! — Die Stimme Gottes spricht zwar vernehmlich genug im Rauschen des Windes, im Brausen der Wellen und im Donner; aber nicht vernehmlicher als in diesen unbestimmten Tönen, welche das Getriebe der Menschenwelt hervorbringt. Ich behaupte, ein angehender Dichter oder Maler — ein Musiker, das ist freilich eine andre Sache — dürfe nirgends anders wohnen als hier! Und fragst du auch, wo die frischesten, originellsten Schöpfungen in allen Künsten entstanden sind, so wird meistens die Antwort sein: in einer Dachstube! — In einer Dachstube im Wine-office Court war es, wo Oliver Goldsmith, von seiner Wirtin wegen der rückständigen Miete eingesperrt, dem Dr. Johnson unter alten Papieren, abgetragenen Röcken, geleerten Madeiraflaschen und Plunder aller Art ein besudeltes Manuskript hervorsuchte mit der Überschrift: Der Landprediger von Wakefield.

In einer Dachstube schrieb Jean Jacques Rousseau seine glühendsten, erschütterndsten Bücher. In einer Dachstube lernte Jean Paul den Armenadvokat Siebenkäs zeichnen und das Schulmeisterlein Wuz und das Leben Fibels!

Die Sperlingsgasse ist ein kurzer enger Durchgang, welcher die Kronenstraße mit einem Ufer des Flusses verknüpft, der in vielen Armen und Kanälen die große Stadt durchwindet. Sie ist bevölkert und lebendig genug, einen mit nervösem Kopfweh Behafteten wahnsinnig zu machen und ihn im Irrenhause enden zu lassen; mir aber ist sie seit vielen Jahren eine unschätzbare Bühne des Weltlebens, wo Krieg und Friede, Elend und Glück, Hunger und Überfluß, alle Antinomien des Daseins sich widerspiegeln.

In der Natur liegt alles ins Unendliche auseinander, im Geist konzentriert sich das Universum in einem Punkt, dozierte einst mein alter Professor der Logik. Ich schrieb das damals zwar gewissenhaft nach in meinem Heft, bekümmerte mich aber nicht viel um die Wahrheit dieses Satzes. Damals war ich jung, und Marie, die niedliche kleine Putzmacherin, wohnte mir gegenüber und nähte gewöhnlich am Fenster, während ich, Kants Kritik der reinen Vernunft vor der Nase, die Augen — nur bei ihr hatte. Sehr kurzsichtig und zu arm, mir für diese Fensterstudien eine Brille, ein Fernglas oder einen Operngucker zuzulegen, war ich in Verzweiflung. Ich begriff, was es heißt: Alles liegt ins Unendliche auseinander.

Da stand ich eines schönen Nachmittags wie gewöhnlich am Fenster, die Nase gegen die Scheibe drückend, und drüben unter Blumen, in einem lustigen, hellen Sonnenstrahl, saß meine, in Wahrheit ombra adorata. Was hätte ich darum gegeben, zu wissen, ob sie herüberlächele!

Auf einmal fiel mein Blick auf eines jener kleinen Bläschen, die sich oft in den Glasscheiben finden. Zufällig schaute ich hindurch, nach meiner kleinen Putzmacherin, und — ich begriff, daß das Universum sich in einem Punkt konzentrieren könne.

So ist es auch mit diesem Traum- und Bilderbuch der Sperlingsgasse. Die Bühne ist klein, der darauf Erscheinenden sind wenig, und doch können sie eine Welt von Interesse in sich begreifen für den Schreiber, und eine Welt von Langeweile für den Fremden, den Unberufenen, welchem einmal diese Blätter in die Hände fallen sollten.

Der Regen schlägt leise an meine Scheiben. Was und wer der sonderbare lange Gesell ist, der vorgestern da drüben in Nr. Elf eingezogen ist, in jene Wohnung, wo auch ich einmal hauste, wo einst auch der Doktor Wimmer sein Wesen trieb, hab ich noch nicht herausgebracht. — Es ist recht eine Zeit, zu träumen. Ich sitze, den Kopf auf die Hand gestützt, am Fenster und lasse mich allmählich immer mehr einlullen von der monotonen Musik des Regens da draußen, bis ich endlich der Gegenwart vollständig entrückt bin. Ein Bild nach dem andern zieht wie in einer Laterna magica an mir vorbei, verschwindend, wenn ich mich bestrebe, es festzuhalten. O, es ist wahrlich nicht das, was mich am meisten fesselt und hinreißt, was ich auf das Papier festbannen kann; ein ganz anderer Maler müßte ich sein, um das zu vermögen.

Das verschlingt sich, um sich zu lösen; das verdichtet sich, um zu verwehen; das leuchtet auf, um zu verfliegen, und jeder nächste Augenblick bringt etwas Anderes. Oft ertappe ich mich auf Gedanken, welche aufgeschrieben, kindisch, albern, trivial erscheinen würden, die aber mir, dem alten Mann, in ihrem flüchtigen Vorübergehen so süß, so heimlich, so beseligend sind, daß ich um keinen Preis mich ihnen entreißen könnte.

Nur das Konkreteste vermag ich dann und wann festzuhalten, und diesmal sind es Bilder aus meinem eigenen Leben, welche ich hier dem Papier anvertraue.

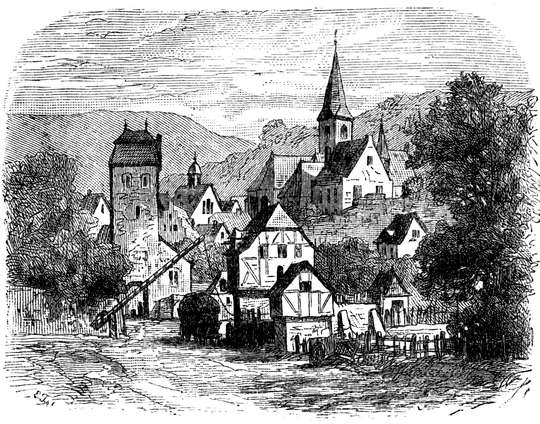

Was ist das für eine kleine Stadt zwischen den grünen buchenbewachsenen Bergen? Die roten Dächer schimmern in der Abendsonne; da und dort laufen die Kornfelder an den Berghalden hinauf; aus einem Tal kommt rauschend und plätschernd ein klarer Bach, der mitten durch die Stadt hüpft, einen kleinen Teich bildet, bedeckt am Rande mit Binsen und gelben Wasserlilien, und in einem andern Tal verschwindet. Ich kenne das alles; ich kann die Bewohner der meisten Häuser mit Namen nennen; ich weiß, wie es klingen wird, wenn man in dem spitzen schiefergedeckten Turm jener hübschen alten Kirche anfangen wird zu läuten. Habe ich nicht oft genug mich von den Glockenseilen hin und her schwingen lassen?

Das ist Ulfelden, die Stadt meiner Kindheit — das ist meine Vaterstadt!

Und schau, dort oben in dem Garten, der sich von jenem zerbröckelnden, noch stehenden Teil der Stadtmauer aus den Berg hinanzieht, gelagert, unter einem blühenden Holunderstrauch, die drei Kinder. Da sitzt ein kleines Mädchen mit großen glänzenden Augen, dem wilden Franz aus dem Walde zuhörend. Franz Ralff, aufgewachsen im Wald und jetzt in der Zucht bei dem Vater der kleinen Marie, dem strengen lateinischen Stadtrektor Volkmann, erzählt, ein gewaltiges angebissenes Butterbrot in der Hand, kauend und zugleich durch seinen eigenen Vortrag gerührt, eine seiner wunderbaren Geschichten, die er aus der Waldeinsamkeit mitgebracht hat, und mit denen er uns kleines Volk stets zum „Gruseln“ brachte oder zu bringen versuchte.

Und nun sieh da, im Grase ausgestreckt, da bin auch ich, der kleine Hans Wachholder, der Sohn aus dem Pfarrhause; blinzelnd zu dem blauen Himmel hinaufschauend und den kleinen weißen „Schäfchen“ in der reinen Luft nachträumend.

Die Glocken der heimkehrenden Herden erklingen zwischen den Bergen, ringsumher summt und tönt unendliches Leben, im Gras, in den Bäumen, in der Luft; und das Kinderherz versteht alles, es ist ja noch eins mit der Natur, eins mit — Gott!

Aber warum öffnet sich nicht dort unten die braune Tür, die aus dem hübschen, vom Weinstock übersponnenen Hause mit den hellglänzenden Fenstern in den Garten führt?

Wo ist der alte Mann mit den ehrwürdigen grauen Haaren, welcher da allabendlich seine Blumen zu begießen pflegt?

Wo ist — wo ist meine Mutter? Meine Mutter!

Keine freundliche Stimme antwortet! Ich selbst habe ja graue Haare. Vater und Mutter schlummern lange in ihren vergessenen, eingesunkenen Gräbern auf dem kleinen Stadtkirchhof zu Ulfelden. Jüngere Geschlechter sind seitdem hinabgegangen.

Plötzlich verändert sich das sonnige, sommerliche Bild.

Da ist schon die große Stadt! Diesmal ist es nicht Frühling, nicht blühender Sommer, sondern eine stürmische, dunkle Herbstnacht — vielleicht wird eine ähnliche auf den heutigen Tag folgen. — In dieser Nacht sitzt hoch oben in einem kleinen, mehr drei- als viereckigen Dachstübchen ein Student vor einem gewaltigen schweinsledernen Folianten, über welchen er hinwegstarrt. Wo wandern seine Gedanken? Draußen jagt der Wind die Wolken vor dem Monde her, rüttelt an den Dachziegeln, schüttelt den zerlumpten Schlafrock, welchen der erfinderische Musensohn, um sich und seine Studien ganz von der Außenwelt abzusperren, vor dem Fensterkreuz festgenagelt hat — kurz, gebärdet sich so unbändig, wie nur ein Wind, der den Auftrag hat, das letzte Laub von den Bäumen in Gärten und Wäldern zu reißen, sich gebärden kann. Lange hat der Musensohn in tiefe Gedanken versunken dagesessen; jetzt springt er plötzlich auf und dreht mir das Gesicht zu — — — das bin ich wieder: Johannes Wachholder, ein Student der Philosophie in der großen Haupt- und Universitätsstadt. Sehr aufgeregt scheint der Doppelgänger meiner Jugend zu sein; mit so gewaltigen Schritten, als das enge, wunderlich ausstaffierte Gemach nur erlaubt, rennt er auf und ab.

Plötzlich springt er auf das Fenster zu, reißt den improvisierten Vorhang herunter und läßt einen prächtigen Mondstrahl, welcher in diesem Augenblick durch die zerrissenen Wolken fällt, herein.

„Marie! Marie!“ flüstert mein Schattenbild leise, die Arme gegen ein schwach erleuchtetes Fenster drüben ausstreckend, gegen dessen herabgelassene Gardine der kaum bemerkbare Schatten einer menschlichen Gestalt fällt, und —

Es ist eine gefährliche Sache, in den Momenten ungewöhnlicher Aufregung — sei es Freude oder Schmerz, Haß oder Liebe — sich dem klaren, weißen Licht des Mondes auszusetzen. Das Volk sagt: Man wird dumm davon. Wirklich, wunderliche Gedanken bringt dieser reine Schein mit sich; allerlei tolles Zeug gewinnt Macht, sich des Geistes zu bemächtigen und ihn unfähig zu machen, fürderhin gemütlich auf der ausgetretenen Straße des Alltagslebens weiterzutraben. „Man wird dumm davon!“ — Zauberhafte Aussichten in phantastische, nebelhafte Gründe öffnen sich zu beiden Seiten; nie gehörte Stimmen werden wach, locken mit Sirenensang, flüstern unwiderstehlich, winken dem Wanderer ab vom sicheren Wege, und bald irrt der Bezauberte in den unentrinnbaren Armidengärten der Fee Phantasie.

„Ich liebe Dich,“ flüstert mein Schattenbild, „ich will Dich reich, ich will Dich glücklich, ich will Dich berühmt machen, ich will“ — der schreibende Greis kann jetzt nur lächeln — „die Welt für Dich gewinnen, Marie!“

Mehr noch flüstert mein Doppelgänger, die Stirn an die Scheiben drückend, hinüber nach dem kleinen Stübchen, wo die Jugendgespielin, fortgerissen von dem kalten Arm des Lebens aus der waldumgebenen friedlichen Heimat, einsam in der dunkeln, stürmischen Nacht arbeitet, als ein anderer Schatten seine Träume von Glück und Ruhm durchkreuzt.

Da ist eine andere Gestalt; schwarze, dichte Locken umgeben ein sonnverbranntes Gesicht, die Augen blitzen von Lebenslust und Lebenskraft, es ist der Maler Franz Ralff, der aus Italien zurückkehrend, voll der göttlichen Welt des Altertums und voll der großen Gedanken einer ebenso göttlichen jüngern Zeit, den Freund umarmt.

Und weiter schweift mein Geist. — Ich sehe noch immer die junge Waise in ihrem kleinen Stübchen unter Blumen arbeitend. Ich sehe zwei Männer im Strom des Lebens kämpfen, ein Lächeln von ihr zu gewinnen; und ich sehe endlich den einen mit keuchender Brust sich ans Ufer ringen und den schönen Preis erfassen, während der andere weiter getrieben, willenlos und wissenlos auf einer kahlen, skeptischen Sandbank sich wiederfindet. — Ich sehe mich, einen blöden Grübler, der sich nur durch erborgte und erheuchelte Stacheln zu schützen weiß, bis er endlich, nach langem Umherschweifen in der Welt, hervorgeht aus dem Kampf, ein ernster sehender Mann, der Freund seines Freundes und dessen jungen Weibes.

Ich lebe durch kurze Jahre von schmerzlich süßem Glück; ich sehe während dieser Jahre eine feine, blondlockige Gestalt lächelnd, wie unser guter Genius, Franz und mich umschweben und ihre schützende Hand ausstrecken über seine leicht auflodernde Wildheit und meine hinbrütende Traurigkeit — ich sehe bald ein kleines Kind — Elise genannt in den Blättern dieser Chronik — des Abends aus den Armen der Mutter in die des Vaters und aus den Armen des Vaters in die des Freundes übergehen, mit großen, verwunderten Augen zu uns aufschauend — — — —

Plötzlich hört der Regen auf, an die Fenster zu schlagen; ich schrecke empor — es ist späte Nacht. Einen letzten Blick werfe ich noch in die Gasse hinunter. Sie ist dunkel und öde; der unzureichende Schein der einen Gaslaterne spiegelt sich in den Sümpfen des Pflasters, in den Rinnsteinen wider. Eine verhüllte Gestalt schleicht langsam und vorsichtig dicht an den Häusern hin. Von Zeit zu Zeit blickt sie sich um. Geht sie zu einem Verbrechen, oder geht sie ein gutes Werk zu tun? Eine andre Gestalt kommt um die Ecke — ein leiser Pfiff —

„Du hast mich lange warten lassen, Riekchen!“

„Ich konnte nicht eher, die Mutter ist erst eben eingeschlafen“ …

Ein in der Ferne rollender Wagen macht das Übrige unhörbar. Die Figuren treten aus dem Schatten; ich sehe Ballputz unter den dunkeln Mänteln.

Sie verschwinden um die Ecke, und ich schließe das Fenster.

So endet das erste Blatt der Chronik, die wie die Geschichte der Menschheit, wie die Geschichte des einzelnen beginnt mit — einem Traume.

Es ist heute für mich der Jahrestag eines großen Schmerzes, und doch trat heute Morgen der Humor auf meine Schwelle, schüttelte seine Schellen, schwang seine Pritsche und sagte:

„Lache, lache, Johannes, Du bist alt und hast keine Zeit mehr zu verlieren.“

Jener sonderbare lange Mensch von drüben, im abgetragenen grauen Flausrock, einen ziemlich rot und schäbig blickenden Hut unter dem Arme, klopfte an meine Tür, kündigte sich als der Karikaturenzeichner Ulrich Strobel an, breitete eine Menge der tollsten Blätter auf dem Tische vor mir aus und verlangte: ich solle ihm für den Winter — den Sommer über bummele er draußen herum — eine Stelle als Zeichner bei einem der hiesigen illustrierten Blätter verschaffen. Er behauptete, meinen dicken Freund, den Doktor Wimmer in München, sehr gut zu kennen, und malte wirklich als Wahrzeichen das heitere Gesicht des vortrefflichen Schriftstellers sogleich auf die innere Seite des Deckels eines daliegenden Buches. Ich versprach dem wunderlichen Burschen, dessen Federzeichnungen wirklich ganz prächtig waren, von meinem geringen Ansehen in der Literatur hiesiger Stadt für ihn den möglichst besten Gebrauch zu machen, und er schied, indem er in der Tür mir die Hand drückte, mich süß-säuerlich anlächelte und sagte:

„Sie tun sehr wohl, mich so zu verbinden, verehrtester Herr, denn als braver Nachbar würde ich doch manche angenehme Seite an Ihnen entdecken, die, zu Papier gebracht, sich sehr gut ausnehmen könnte. Gute Nachbarn werden wir übrigens diesen Winter hindurch wohl sein, teuerster Herr Wachholder! denn — Sie sehen gern aus dem Fenster, eine Eigentümlichkeit aller der Leute, mit welchen sich auf die eine oder die andere Weise leicht leben läßt. Guten Morgen!“

Um eine originelle Bekanntschaft reicher, kehrte ich zu meiner Chronik zurück, mit der Gewißheit, dem Meister Strobel von Zeit zu Zeit darin wieder zu begegnen.

Es ist heute Jahrestag. Ich werde die Erinnerung nicht los; sie verfolgt mich, wo ich gehe und stehe.

Es war ein eben so trüber, regenfarbiger Winternachmittag wie jetzt, als ich traurig dort drüben in jenem Fenster saß — vor langen Jahren — dort drüben in jenem Fenster, von welchem aus mir eben der Zeichner Strobel zunickt, und traurig hinaufblickte zu der grauen eintönigen Himmelsdecke. Die Gasse sah damals wohl nicht viel anders aus als heute; doch sind viele Gesichter, deren ich mich noch gar gut erinnere, verschwunden und haben andern Platz gemacht, und nur einzelne, wie zum Beispiel der alte Kesselschmied Marquart im Keller drunten, der heute wie vor so vielen Jahren lustig sein Eisen hämmert, haben sich erhalten in diesem ununterbrochenen Strome des Gehens und Kommens. Diese sind denn auch mit die Anhaltepunkte, an welche ich bei meinem Rückgedenken den stellenweis unterbrochenen Faden meiner Chronik wieder anknüpfe.

Einem Wässerchen will ich diese Chronik vergleichen, einem Wässerchen, welches sich aus dem Schoß der Erde mühevoll losringt und, anfangs trübe, noch die Spuren seiner dunklen, schmerzvollen Geburtsstätte an sich trägt. Bald aber wird es in das helle Sonnenlicht sprudeln, Blumen werden sich in ihm spiegeln, Vögelchen werden ihre Schnäbel in ihm netzen. An dieser Stelle werdet ihr es fast zu verlieren glauben, an jener wird es fröhlich wieder hervorhüpfen. Es wird seine eigene Sprache reden in wagehalsigen Sprüngen über Felsen, im listigen Suchen und Finden der Auswege, — Gott bewahre es nur vor dem Verlaufen im Sande!

So fahre ich fort:

Es war, wie gesagt, ein trauriger unheimlicher Tag, aber nicht er war es, welcher damals so schwer auf meine Seele drückte. An jenem Tage sah ich von dem Fenster dort drüben die Fenster der Kammer meiner jetzigen Wohnung weit geöffnet trotz der Kälte, trotz dem Regen. Die weißen Vorhänge waren herabgelassen und an den Seiten befestigt, damit der Wind, welcher sie heftig hin und her bewegte, sie nicht abreiße.

Der Tod hatte seine finstere kalte Hand trennend auf ein glückliches Zusammenleben gelegt; der kleine Stuhl dort unter dem Efeugitter auf dem Fenstertritt vor dem Nähtischchen war leer geworden.

Marie Ralff war tot! — —

Ich sah von meinem Fenster aus hier eine Gestalt im Zimmer auf und ab gehen. Armer Franz! Armes kleines Kind! Armer — Johannes! — Sie war so lieblich, so jungfräulich-frauenhaft mit ihrem Kindchen im Arm!

Da hängt im Museum der Stadt ein kleines Madonnenbild, wo die „Unberührbare“ den auf ihrem Schoß stehenden kleinen Jesus gar liebend-verwundert und mütterlich-stolz betrachtet. Dem Bilde glich sie, die eben so blondlockig, eben so heilig, eben so schön war, und oft genug bleibe ich vor diesem Bilde, einem Werk des spanischen Meisters Morales, den seine Zeitgenossen el divino nannten, stehen, alter vergangener schöner Zeiten gedenkend.

O, ich liebte sie so, ich hatte so gelitten, als sie mich nur „Freund“ und ihn, meinen Freund Franz Ralff „Geliebter“ nannte. Und jetzt war sie tot; einsam hatte sie uns zurückgelassen! Der Abend sank tiefer herab, und die Dämmerung legte sich zwischen mich und das Drüben. Ich hielt es nicht mehr aus, ich mußte hinüber! Als ich eintrat, schritt Franz immer noch auf und ab; er schien mich nicht zu bemerken, und still setzte ich mich in den Winkel neben die Wiege, wo Martha die Wärterin über dem Kinde wachte, welches ruhig schlief und die kleinen Hände zum Mündchen hinauf gezogen hatte.

Ich weiß nicht, wie lange ich da gesessen habe, ich weiß von keinem meiner Gedanken in jener Nacht Rechenschaft zu geben. Die tiefe Stille, die auf der großen Stadt lag, ließ nur das Gefühl mich überkommen, als ob das Leben auch dieses zuckende, bewegte Herz eines ganzen großen Landes verlassen habe, als ob das leise Picken der Wanduhr das letzte verklingende Getön des Weltrades sei, und die ewige Stille nun binnen kurzem alles Leben zurückgeschlürft haben würde.

Das leise Weinen des Kindes neben mir erweckte mich endlich; Franz legte mir die Hand auf die Schulter und fiel dann plötzlich erschöpft auf einen Stuhl neben mir.

„Gute Nacht, Johannes,“ sagte er, den Kopf an meine Brust legend, „morgen wollen wir sie begraben!“ —

Es waren die ersten Worte, die er an dem Tage sprach.

O cara, cara Maria vale!

Vale cara Maria!

Cara, cara Maria vale!

Es war ein berühmter Dichter, welcher dies auf den Grabstein einer geliebten Abgeschiedenen setzte, er hatte treffliche, herzerschütternde Gesänge gesungen; hier wußte er nichts weiter als diese drei Worte, herzzerreißend wiederkehrend. Und jenes: Morgen! dämmerte. Das Leben der großen Stadt begann wieder seinen gewöhnlichen Gang; der Reichtum gähnte auf seinen Kissen, oder hatte auch wohl das Herz ebenso schwer als die Armut, die jetzt aus ihrem dunkeln Winkel huschte, um einen neuen Ring der Kette ihres Leidens, einen neuen Tag ihrem Dasein anzuschmieden. Die Gewerbe faßten ihr Handwerkszeug; die großen Maschinen begannen wieder zu hämmern und zu rauschen; die Wagen rollten in den Straßen, und der Taufzug begegnete dem Totenwagen; denn es war nicht die einzige Leiche drüben in der kleinen Kammer, welche in der menschenvollen Stadt im letzten Schlaf ausgestreckt lag.

Ich ging hinüber. Der Kesselschmied Marquart — er war damals noch jünger und kräftiger als heute — hatte sein Hämmern eingestellt und lehnte traurig in der niedrigen Tür, die in seine unterirdische Werkstatt hinabführt; er liebte die tote Marie so gut wie alle, die mit ihr je in Berührung gekommen waren. Hatte sie nicht für jeden fremden Schmerz eine Träne, für jede fremde Freude ein teilnehmendes Lächeln? War sie nicht in der dunkeln Sperlingsgasse wie jene sonnige, gute, kleine Fee, die überall wo sie hintrat, eine Blume aus dem Boden hervorrief?

Auf dem Hausflur standen flüsternde Frauen, die mir traurig, als ich vorüberging, zunickten, und auf einer Treppenstufe saß ein kleines schluchzendes Mädchen, eine zerbrochene Puppe im Schoß. O, ich weiß das alles noch! Und jetzt trat ich ein —

Da lag sie in ihrem weißen mit roten Schleifen besetzten Kleide, eine aufgeblühte Rose auf der Brust, in ihrem schwarzen Sarge; die einst so klaren und innigen Augen geschlossen, die ewige ernste Ruhe des Todes auf der Stirn! Franz fiel mir weinend um den Hals; junge Nachbarinnen in weißen Sonntagskleidern befestigten Guirlanden von Tannenzweigen und Immergrün, aus denen hier und da eine einsame Blume hervorschaute, um den schwarzen Schrein.

Ach, die Armut und der Winter erlaubten nicht, allzuviel:

„Süßes der Süßen“

zu streuen!

Der junge Tischler Rudolf unten aus dem Hause stand die Augen mit der Linken bedeckend, Hammer und Nägel in der Rechten zur Seite; seine junge Braut lehnte schluchzend das Haupt auf seine Schulter. O, ich weiß das alles, alles noch! — Einen letzten, langen langen Blick warf ich auf die schöne, bleiche, stille Gespielin meiner Kindheit, die Heilige meiner Jünglingsjahre, die Trösterin meines Mannesalters, dann hob ich leise Franz von ihrer Brust, über die er hingesunken war, auf, und führte ihn an die Wiege seines Kindes. — Rudolf der Tischler begann sein trauriges Werk. Unter dumpfen Hammerschlägen legte sich der Deckel über dies Reliquarium eines Menschenlebens. Ein kalter Schauer überlief mich! Vale, vale cara Maria!

Die Träger kamen, hoben die leichte Last auf die Schultern und trugen sie die schmale enge Treppe hinab; die Frauen schluchzten, Kinderköpfe lugten verwundert ernst durch die Haustür und wichen scheu zur Seite, als der traurige Zug hinaustrat auf die Straße. Freunde und Bekannte hatten sich eingefunden, das Weib des Malers auf dem letzten Wege zu begleiten; der Kesselschmied zog das Mützchen ab und strich mit seiner schwarzen schwieligen Hand über die Augen. Den wie in einem bösen Traum gehenden Franz führend, schritt ich dem Bretterhäuschen nach, welches unser Liebstes barg. O, ich weiß das alles noch ganz genau. So ist das Menschenherz! Viele Jahre sind vorübergegangen seit jenem traurigen Tage, und heute noch erinnere ich mich an alle die finstern Gedanken, die damals durch meine Brust zogen, während ich so manche jüngere Freude vergessen habe!

Es lernt und sieht sich manches auf einem solchen Gange, für den, welcher es versteht, auf den Gesichtern der Begegnenden und Nachschauenden zu lesen.

Sieh dort an der Ecke die arme mit Lumpen bekleidete Frau aus dem Volk, wie sie ihr Kind fester an sich drückt und flüstert: „Was sollte aus Dir werden, mein kleines Herz, wenn ich heute so still läge wie die, welche man da fortträgt.“

Dort kommt eine elegante Equipage, Kutscher und Bediente in prächtiger Livree, mit Blumensträußen im Knopfloch. Bunte Hochzeitsbänder flattern an den Kopfgeschirren der Pferde; der junge vornehme Mann führt seine schöne Braut zur Trauung; ihr Auge trifft den Sarg, welcher langsam auf den Schultern der Träger daher schwankt, und die junge Verlobte birgt zitternd ihr juwelenblitzendes Haupt an der Brust neben ihr.

Sieh den Arbeiter, welcher dort das Beil sinken läßt und stier dem Zuge des Todes nachsieht. Schaffe weiter, Proletarier, auch dein Weib liegt zu Hause sterbend; schaffe weiter, du hast keine Zeit zu verlieren; der Tod ist schnell; aber du mußt schneller sein, Mann der Arbeit, wenn du sie in ihren letzten Stunden vor dem Hunger schützen willst.

Beugt das Haupt und tretet zur Seite, ihr kettenklirrenden Verbrecher! Der Tod zieht vorüber! Er wird auch euch einst von euren Ketten befreien!

Beugt das Haupt, ihr armen Geschöpfe der Nacht, der Tod zieht vorüber, und auch euch hebt er einst, den erborgten Flitterputz, den armen beschmutzten Körper, die Sünde der Gesellschaft euch abstreifend, rein und heilig empor aus der Dunkelheit, dem Schmutz und dem Elend.

Von dir, du Spötter mit dem faden Lächeln auf den Lippen, fordere ich nicht, daß du zur Seite tretest! Der Zug des Todes mag dir ausweichen — du bist würdig, dein Leben doppelt und dreifach zu leben!

Es ist ein langer Weg aus der Mitte der großen Stadt bis zu dem Johanniskirchhofe draußen, und nie ist mir ein Weg so lang und doch zugleich so kurz vorgekommen. Ich dachte an den Verurteilten, welcher dem Richtplatz näher und näher kommt, welchem jede Minute eine Ewigkeit und der stundenlange Weg ein Augenblick ist. Ach wir armen Menschen, ist nicht das ganze Leben ein solcher Gang zum Richtplatz? Und doch freuen wir uns und jubeln über die Blumen am Wege und sehen in jedem Tautropfen, der in ihnen hängt, Himmel und Erde! Armes glückliches Menschenherz!

Die schweren, massigen Regenwolken wälzten sich dicht über der Erde weg, als wir aus dem Tor traten. Grau in grau Himmel und Erde! Grau in grau Herz und Welt!

Die Bäume streckten ihre leeren Äste wehmütig empor, eine Meise flog von Ast zu Ast vor dem Zuge her.

Und jetzt waren wir angelangt vor der Pforte des Friedhofes. Langsam wand der Zug sich den Weg entlang, an frischen und eingesunkenen Hügeln, stolzen Monumenten und dürftig naivem Putz vorüber, der Stelle zu, wo die Hülle der toten Marie ruhen sollte. Im folgenden Frühling machten wir einen hübschen lieblichen Ort daraus, wo die Goldregenbüsche ihre duftenden Trauben herabhängen ließen, und die Vögel in den Rosensträuchern zwitscherten, heute jedoch war’s ringsumher gar traurig und unheimlich. Auf dem Grund der Grube, die unser Liebstes aufnehmen sollte, stand ein kleiner Sumpf Regenwasser, in welchem sich aber plötzlich eine lichte blaue Stelle, die oben am Himmel zwischen den ziehenden Wolken durchlugte, widerspiegelte. — — Ich habe nichts, nichts vergessen!

Und nun, ihr Männer, laßt den Sarg hinabgleiten; gebt der alten schaffenden Mutter Erde ihr schönes Kind zurück! Und nun, Franz, wirf drei Hände voll Erde auf die versinkende Welt deiner Freude! — Ergreift die Schaufeln, ihr Clowns, und vollendet euer Geschäft! Du alter rotnäsiger Bursch, bemühe dich nicht, ein wehmütiges Gesicht zu ziehen, winke nur deinem Gefährten, daß er die Flasche bei Yaughan füllen lasse, und brumme dein altes Totengräberlied in den Bart!

Wie die Schollen dumpfer und dumpfer auf den Sarg poltern, und wie jeder Ton das arme Herz erzittern läßt in seinen tiefsten Tiefen! Wie das Auge sich anklammert an den letzten Schein des schwarzen Holzes, welcher durch die bedeckende Erde schimmert, bis endlich jede Spur verschwindet, die hinabgeworfene Erde nur noch Erde trifft, die Höhle sich allmählich füllt, und endlich der Hügel sich erhebt, der von nun an mit dem geliebten begrabenen Wesen in unsern Gedanken identisch ist!

Wunderliches Menschenvolk, so groß und so klein in demselben Augenblick! Welch eine Tragödie, welch ein Kampf, welch ein — Puppenspiel jedes Leben; von dem des Kindes, welches vergeblich nach der glänzenden Mondscheibe verlangt und verwelkt, ehe es das Wort „ich“ aussprechen kann, bis zu dem des grübelnden Philosophen, welcher in dasselbe Wörtchen „ich“ das Universum legt und zusammenbricht, ein körper- und geistesschwacher Greis, der kaum noch das Gefühl für Wärme und Kälte behalten hat.

Sieh um dich, Johannes: Verkehrt auf dem grauen Esel „Zeit“ sitzend, reitet die Menschheit ihrem Ziele zu. Horch, wie lustig die Schellen und Glöckchen am Sattelschmuck klingen, den Kronen, Tiaren, phrygische Mützen — Männer- und Weiberkappen bilden. Welchem Ziel schleicht das graue Tier entgegen? Ist’s das wiedergewonnene Paradies; ist’s das Schafott? Die Reiterin kennt es nicht; sie will es nicht kennen! Das Gesicht dem zurückgelegten Wege, der dunkeln Vergangenheit zugewandt, lauscht sie den Glöckchen, mag das Tier über blumige Friedensauen traben oder durch das Blut der Schlachtfelder waten — sie lauscht und träumt! Ja sie träumt. Ein Traum ist das Leben der Menschheit, ein Traum ist das Leben des Individuums. Wie und wo wird das Erwachen sein?

Auf einem Berliner Friedhofe liegt über der Asche eines volkstümlichen Tonkünstlers, der auch viel erdulden mußte in seinem Leben, ein Stein, auf welchen eine Freundeshand geschrieben hat:

„Sein Lied war deutsch und deutsch sein Leid,

Sein Leben Kampf mit Not und Neid,

Das Leid flieht diesen Friedensort,

Der Kampf ist aus — das Lied tönt fort! —“

Ich lege die Feder nieder und wiederhole leise diese Zeilen. Ich kann heute nicht weiter schreiben.

Meinem Versprechen gemäß hatte ich der Redaktion der Welken Blätter — Wimmerianischen Angedenkens — einige der Federzeichnungen meines Nachbars Strobel vorgeführt und konnte heute schon ihm seine Aufnahme unter die Zeichner jenes witzigen Journals ankündigen. Da ich seine Nase hinter den Scheiben seiner Fenster einigemal hatte hervorlugen sehen, so machte ich mich auf den Weg hinüber zu meiner alten Wohnung, in der ich, seit ich sie verlassen, so viele ein- und ausziehen gesehen habe.

Die dicke Madame Pimpernell hat es aufgegeben, in eigener, gewichtiger Person über den Vorräten des Viktualienladens zu thronen, sie hat sich in einen gewaltigen, ausgepolsterten Lehnstuhl hinter dem Ofen zurückgezogen, von wo aus sie oft genug Dorette — auch Rettchen genannt — ihre hagere Tochter und Nachfolgerin im Reich der Käse, der Butter und der Milch zur Verzweiflung zu bringen vermag.

Das mittlere Stockwerk des Hauses Nr. Elf steht augenblicklich leer, indem nach heftigen Kämpfen mit dem Parterre, treppauf und ab, die letzten Einwohnerinnen: die verwitwete Geheime Oberfinanzsekretärin Trampel und ihre zwei sehr ältlichen und sehr ansäuerlichen Töchter Heloise und Klara — Öllise und Knarre von der Madame Pimpernell genannt — abgezogen sind. Klavier, Harfe und Guitarre, die drei Marterinstrumente der Sperlingsgasse, nahmen sie glücklicherweise mit, sowie auch den edlen Kater Eros und den ebenso edlen, schiefbeinigen Teckelhund Anteros — Geschenke eines neuen und doch schon antediluvianischen Abälards und Egmonts.

Wie oft bin ich einst diese steilen, engen Treppen hinauf- und hinabgeklettert; jetzt einen Haufen Bücher unter dem Arm, jetzt einen, wie ich glaubte, Furore machensollenden Leitartikel in der Rocktasche. Wie oft haben Mariens kleine Füße diese schmutzigen Stufen betreten, wenn sie mit Franz zu einem prächtigen Teeabend kam, dem ich immer mit so untadelhafter, hausväterlicher Würde vorzustehen wußte! Wie ich dann ihr helles Lachen, welches die feuchten, schwarzen Wände so fröhlich wiedergaben, erwartete; wie sie so reizend über meine verwilderte Stube spötteln konnte, und dann trotz aller meiner vorherigen stundenlangen Bemühungen erst durch fünf Minuten ihrer Anwesenheit einen menschlichen Aufenthaltsort daraus machte! Wie ich dann später von der kleinen Quälerin gezwungen wurde, eine unglückliche Flöte hervorzuholen und steinerweichend eine klägliche Nachahmung von: „Guter Mond, du gehst so stille“ hervorzujammern, bis Franz Einspruch tat, oder mir der Atem ausging, oder der kleinen Tyrannin die Kraft zu lachen! Es waren selige Abende, und ich nahm das Andenken daran mit hinauf bis zur Tür des Zeichners. Auf mein Anklopfen erschallte drinnen ein unverständliches Gebrumme; ich trat ein.

Manche Junggesellenwirtschaft habe ich kennen gelernt und kann viel vertragen in dieser Hinsicht. Den Doktor Wimmer, den Schauspieler Müller, den Musiker Schmidt, den Kandidaten der Theologie Schulze habe ich in ihrer Häuslichkeit gesehen, von meiner eigenen Unordnung nicht zu sprechen, aber eine solche malerische Liederlichkeit war mir doch noch nicht vorgekommen. Eine Phantasie, durch Justinus Kerners kakodämonischen Magnetismus in Verwirrung geraten, könnte, gefroren, versteinert, verkörpert in einem anatomischen Museum ausgestellt, keinen tolleren Anblick gewähren! Auf einem unaussprechlich lächerlichen Sofa, viel zu kurz für ihn, lag, den Kopf gegen die Tür, die Beine über die Lehne weg gestreckt, und die Füße gegen die Fensterwand gestemmt, der lange Zeichner, die Zigarre, die große Trostspenderin des neunzehnten Jahrhunderts, im Munde, ein Zeichenbrett auf den Knieen und den Stift in der Hand. Ein dreibeiniger Tisch, der ohne Zweifel einst unter die Quadrupeden gehört hatte, war an diese Lagerstatt gezogen; ein leerer Bierkrug, eine halbgeleerte Zigarrenkiste, Tuschnäpfchen, bekritzelte Papiere und andre heterogene Gegenstände bedeckten ihn im reizendsten Mischmasch. Drei verschiedengestaltete Stühle hatte die „Bude“ aufzuweisen; der eine aus der Rokokozeit diente als Bibliothek, der andre, ein grünangestrichener Gartenstuhl, verrichtete die Dienste eines Kleiderschranks, und der dritte, von dessen früherem Polster nur noch der zerfetzte Überzug herabhing, war o horror! — zur — Toilette entwürdigt, und ein Waschnapf, Seife, Kämme und Zahnbürsten machten sich viel breiter auf ihm als irgend nötig war. In einer Ecke des Zimmers lehnte der Ziegenhainer des wanderlustigen Karikaturenzeichners, und auf ihm hing sein breitrandiger Filz. In einem andern Winkel hing eine umfangreiche Reisetasche, und die Wände entlang war mit Stecknadeln eine tolle Zeichnung neben der andern festgenagelt. Das Ganze ein wahres Pandämonium von Humor und skurrilem Unsinn.

„Ah, mein Nachbar!“ rief Meister Strobel, bei meinem Eintritt von seinem Sofa aufspringend, mit der einen Hand das Zeichenbrett fortlehnend, mit der andern den wackelnden Tisch am Fallen hindernd. „Das ist sehr edel von Ihnen, daß Sie meinen Besuch so bald erwidern; seien Sie herzlich gegrüßt und nehmen Sie Platz!“ Mit diesen Worten ließ er die Last des Bibliothekstuhls zur Erde gleiten und zog ihn an den Tisch, von dem er ebenfalls die meisten Gegenstände an beliebige Plätze schleuderte.

„Ich bin gekommen, Ihnen mitzuteilen, Herr Strobel, daß Ihre Blätter großen Anklang bei der Redaktion der ‚Welken Blätter‘ gefunden haben, und daß dieselbe stolz sein wird, Sie unter ihre Mitarbeiter zu zählen.“

„Sehr verbunden,“ sagte der Zeichner, der sich auf mysteriöse Weise eben am Ofen beschäftigte, „bitte, nehmen Sie eine Zigarre und erlauben Sie mir, Ihnen eine Tasse Kaffee anzubieten.“

Er sah und roch in einen sehr verdächtig aussehenden Topf, den er aus der Ofenröhre nahm. „O weh,“ rief er, während ich alle Heiligen des Kalenders anrief, „die Quelle ist versiecht!“

„Bitte, machen Sie keine Umstände, Ihre Zigarren sind ausgezeichnet!“

„Ja,“ sagte Strobel, sich nun wieder auf sein Sofa setzend, „das ist der einzige Luxus, den ich nicht entbehren könnte, und ich preise meinen Stern, der mich in einer Zeit geboren werden ließ, wo man die Redensart: Kein Vergnügen ohne die Damen —, in die jedenfalls passendere: Kein Vergnügen ohne eine Zigarre, umgeändert hat.“

„Sind Sie ein solcher Weiberfeind?“

„Keineswegs; im Gegenteil, ich beuge mich ganz und gar dem französischen Wort: Ce que femme veut, Dieu le veut und ziehe — deshalb gerade, die nicht so anspruchsvolle Zigarre vor, die für uns glüht, ohne das Gleiche zu verlangen, die interessant ist, ohne interessiert sein zu wollen, und so weiter, und so weiter!“

„Sie sind wirklich ein echtes Kind unserer Zeit, die durch zu viele und zu verschiedenartige Anspannungen im ganzen bei dem einzelnen das Gehenlassen, die Athaumasie, die Apathie zur Gottheit gemacht hat.“

„Puh,“ sagte der Zeichner, eine gewaltige Dampfwolke fortblasend, „ich konnt’s mir denken, da sind wir schon in einem solchen Gespräche, wie sie alles Zusammenleben jetzt verbittern: übrigens ist unsere Zeit durchaus nicht apathisch, aber der einzelne fängt an, das wahre Prinzip herauszufinden, daß nämlich die Sache durch die Sache gehen muß. — Nicht jeder erste und taliter qualiter beste soll sich fähig glauben, den Wegweiser spielen zu können, den Arm ausstrecken und schreien: Holla, da lauft, dort geht der rechte Weg, dorthin liegt das Ziel!“

„Und die seitwärts abführenden Holzwege?…“

„Laufen alle der großen Straße wieder zu, nachdem sie an irgend einer schönen, merkwürdigen, lehrreichen Stelle vorübergeführt haben. Ich, der Fußwanderer, habe nie so viel Erfahrungen für den Geist, so viel Skizzen für meine Mappe heimgebracht, als wenn ich mich verirrt hatte.“

„Sie müssen ein eigentümliches Leben geführt haben und führen!“ sagte ich, den sonderbaren Menschen vor mir ansehend. Er strich mit der Hand über das sonnverbrannte, verschrumpfte Gesicht und lächelte.

„Ein Leben, das gern auf Irrwegen geht, ist stets eigentümlich!“ sagte er. „Übrigens wird jeder Mensch mit irgend einer Eigentümlichkeit geboren, die, wenn man sie gewähren läßt — was gewöhnlich nicht geschieht — sich durch das ganze Leben zu ranken vermag, hier Blüten treibend, dort Stacheln ansetzend, dort — von außen gestochen — Galläpfel. Was mich betrifft, so bin ich von frühester Jugend auf mit der unwiderstehlichsten Neigung behaftet gewesen, mein Leben auf dem Rücken liegend hinzubringen und im Stehen und Gehen die Hände in die Hosentaschen zu stecken. Sie lächeln — aber was ich bin, bin ich dadurch geworden.“

„Ich lächelte nur über die Richtigkeit Ihrer Bemerkung. Wir alle sind Sonntagskinder, in jedem liegt ein Keim der Fähigkeit, das Geistervolk zu belauschen, aber es ist freilich ein zarter Keim, und das Pflänzchen kommt nicht gut fort unter dem Staub der Heerstraße und dem Lärm des Marktes.“

„Holla,“ rief der Zeichner, plötzlich aufspringend und nach dem Fenster eilend, „sehen Sie, welch ein Bild!“

In der Dachwohnung über der meinigen drüben hatte sich ein Fenster geöffnet. Die kleine Ballettänzerin, welche dort wohnt, ließ ihr hübsches Kindchen nach den leise herabsinkenden Schneeflocken greifen. Das Kind streckte die Ärmchen aus und jubelte, wenn sich einer der großen weißen Sterne auf seine Händchen legte oder auf sein Näschen. Die arme, ohne die Schminke der Bühne so bleiche Mutter sah so glücklich aus, daß niemand in diesem Augenblick die traurige Geschichte des jungen Weibes geahnt hätte.

„Ich habe auf Ihrem Schreibtische Blätter gesehen mit der Überschrift: Chronik der Sperlingsgasse,“ sagte Strobel, „das Bild da drüben gehört hinein, wie es in meine Skizzenmappe gehört.“

„In meinen Blättern würde es eine dunkle Seite bilden,“ antwortete ich, „und die Chronik hat deren genug. Wie wär’s aber, wenn Sie Mitarbeiter dieser Chronik der Sperlingsgasse würden; Sie haben ein gar glückliches Auge!“

„Glauben Sie?“ fragte der Karikaturenzeichner, welcher den Kleiderschrankstuhl an das Fenster gezogen hatte und emsig auf einem Papier kritzelte. „Sie wollen keine dunkeln Blätter; kennen Sie vielleicht die Geschichte jenes englischen Zerrbildzeichners, der vor dem Spiegel an seinem eigenen Gesichte die Fratzen der menschlichen Leidenschaften studierte?“

„Nein, ich kenne die Geschichte nicht, was ward mit ihm?“

„Er — schnitt sich den Hals ab,“ sagte der Zeichner dumpf, seine vollendete Skizze fortlegend.

Verwundert schaute ich auf. Das Gesicht Strobels hatte einen Ausdruck von Trübsinn angenommen, der mich fast erschreckte. Er sprach nicht weiter, und es trat eine Pause ein, während welcher drüben das Kind lachte und jubelte, und die Tänzerin den Spatzen, die sich zwitschernd auf die Dachrinne setzten, Brotkrumen streute. Ich sah, daß der Zeichner allein sein wollte und ging; der sonderbare Mensch begleitete mich bis zur Treppe. Dort sagte er, mir die Hand drückend und lächelnd:

„Ich will aber doch Mitarbeiter Ihrer Chronik werden, Signor!“

So endete mein erster Besuch bei dem Karikaturenzeichner Ulrich Strobel.

Es ist jetzt vollständig Winter geworden; der Schnee liegt zu hoch in den Straßen, als daß man den Schritt der verspäteten Fußgänger, das Rollen der Wagen hören könnte. Es ist tiefe Nacht.

Was ist das für ein bleiches, verfallenes Gesicht, welches da vor mir auftaucht? Ist das Franz — der lebensmutige, lebensglühende Franz Ralff, den ich einst kannte?

Drei Monate waren hingegangen, seit man die tote Marie zu ihrer stillen Ruhestätte hinausgetragen hatte. Ich saß neben meinem Freunde, der, auf die graugrundierte Leinwand vor ihm starrend, plötzlich begann:

„Höre, Johannes, ich muß Dir eine Geschichte erzählen. Es wird gut sein, daß Du sie kennst; auch könnte wohl der Fall eintreten, daß mein Kind sie erfahren müßte. Letzteres will ich dann Dir überlassen, Johannes.

Ich muß weit dazu ausholen, ich muß in unsere früheste Jugendzeit zurückgehen, wo wir glückliche, ahnungslose Kinder waren. O Johannes, laß mich sie zurückrufen, diese seligen Tage! Klingt es Dir nicht auch bei jeder Erinnerung daran, wie das Läuten jener im Wald verlorenen Kirche? O, mein Jugend-Waldleben! — Wie ich es jetzt vor mir sehe, dieses alte, braune, verfallende Jägerhaus, mitten in der grünen, duftenden Einsamkeit! Vorbei plätschernd der klare Bach, der dann tiefer im Walde den stillen Teich bildet, welchen die Sage so wundersam umschlungen hat! Wie oft bin ich, das Kinderherz voll geheimnisvollen Bebens, an funkelnden Mondscheinabenden, wenn die Bewohner des Jägerhauses vor der Tür saßen und der alte Burchhard das Waldhorn — Du weißt wie schön — blies, dem durch das Dunkel glitzernden Bach nachgeschlichen, dem stillen Wasser zu, das Treiben der Nixen und Elfen zu belauschen. Wie fuhr ich zusammen, wenn eine Eidechse im Grase raschelte, oder ein Nachtvogel schwerfälligen Flugs über den glänzenden Spiegel des Teichs hinflatterte, indem ich dachte, jetzt müsse das wundersame Geheimnis ans Licht treten und sein Wesen und Weben beginnen um die volle Scheibe des Mondes, die in der klaren, stillen Flut widergespiegelt lag. Erst später erfuhr ich, woher der tiefe, geheime Zug in mir nach diesem Waldwasser stamme.

Wie oft bin ich, wenn der Sturm in den Bäumen rauschte, hinaufgestiegen in eine hohe Tanne, um mich, die Arme fest um den rauhen, harzigen Stamm geschlungen, das Herz gepreßt von Angst und unsäglicher Seligkeit — hin und her schleudern zu lassen vom Winde.

Und dann, wenn draußen die heiße Julisonne, die in diese Waldnacht nur vorsichtig neugierig hinein zu lugen wagte, auf der Welt lag: welch ein Träumen war das! Welch eine Wonne war’s, im Grase zu liegen, während der Rauhbach an meiner Seite rauschte und murmelte und seine Kiesel langsam weiterschob, während die Sonnenlichter an den schlanken Buchenstämmen oder über den Wellchen des Baches spielten und zitterten; die Wasserjungfer über mich hinschoß; ringsumher die Glockenblumen ihre blauen Kelche der Erde zuneigten, und der stolze Fingerhut sich trotzend in seiner Pracht erhob, als spreche er jeden verirrten Strahl der Sonne für sein Eigentum an.

Welche Winterabende waren das, wenn ich dem alten weißbärtigen Mann, den ich Oheim nannte, auf dem Knie saß, mit den Quasten seiner kurzen Jägerpfeife spielte und seinen Geschichten und Sagen lauschte, während die Hunde zu unsern Füßen schliefen und träumten und nur von Zeit zu Zeit aufhorchten, wenn der alte Karo draußen anschlug.

Es war ein glückliches Leben, dieses Leben im Walde, und es ist von großem Einfluß auf meine spätere, künstlerische Entwickelung gewesen. Noch gar gut erinnere ich mich des Tages, an welchem ich mein erstes Kunstwerk an der Stalltür zustande brachte. Es war ein Porträt unseres alten Burchhards und seines treuen Begleiters, des kleinen Dachshundes, der die Eigentümlichkeit hatte, gar keinen Namen zu besitzen, sondern nur auf einen besonderen Pfiff seines Herrn hörte.

Der folgende Zeitraum meiner Geschichte, Johannes, ist Dir fast so gut als mir bekannt, und ich könnte schneller darüber weggehen, wenn es mich nicht überall, wo ihr Bild auftaucht, so gewaltig festhielte.

Wie viele heimliche Tränen — der Oheim liebte das Weinen nicht — wischte ich mir aus den Augen, als der Tag kam, an welchem ich meiner grünen Waldesnacht Ade sagen mußte. Gern hätte ich mich an jeden Baum, an jeden Strauch, an welchem der Weg aus dem Walde heraus vorbeiführte, festgeklammert. Wie unermeßlich weit und groß kam mir die Welt vor. Wie eine Eule, die man aus ihrer dunkeln Höhle in den Sonnenschein gezerrt hat, schien ich mir anfangs in Ulfelden. Ich war unglücklich, wie ein Kind von zwölf Jahren es nur sein kann, ehe ich mich in das ungewohnte Leben hineinfand.

Wie deutlich steht mir der erste Abend in unserer Kindheitsstadt noch vor dem Gedächtnis! Der Oheim war zurückgekehrt in sein einsames Waldhaus, die Frau Rektorin wirtschaftete in der Küche, der alte Rektor saß oben in seinem kleinen Studierstübchen über dem Tacitus, seinem Lieblingsschriftsteller, wie ich später erfuhr, und — ich kauerte einsam mit verquollenen tränenden Augen auf der grünen Bank vor dem Hause und blickte in dumpfem Hinbrüten den vorbeischießenden Schwalben nach: als auf einmal ein kleines, etwas schmutziges Händchen mir einen angebissenen rotbäckigen Apfel hinhielt, ein Lockenköpfchen sich unter meine Nase drängte und ein feines Stimmchen sagte:

„Nicht weinen … Junge … Mama auch Eierkuchen backen.“

Ich hatte damals große Lust, die kleine Trösterin zurückzustoßen, sie ließ sich aber nicht abweisen, und als ich über ihr Mitgefühl stärker zu schluchzen anfing, fing auch sie an zu weinen. Unter diesem Tränenstrom wurden wir von dem alten Rektor überrascht, welcher plötzlich in seinem rotgeblümten Schlafrock — ein Porträt von ihm gibt es dort unter meinen Skizzen — und mit der langen Pfeife im Munde hinter uns stand.

„Nun, kleines Volk,“ sagte er lächelnd, „das ist ja eine prächtige Freundschaft zwischen Euch, die so mit Heulen anfängt! Wer hat denn dem andern etwas zuleide getan?“

Diese diplomatische Wendung der Sache brachte auf einmal meinen Tränenstrom zum Stehen, und auch die kleine Marie lächelte sogleich wieder durch die hellen Tropfen, die ihr über beide Backen rollten.

„Wird schon gehen, wird schon gehen!“ brummte der alte Scholarch, fuhr mit der Hand über meine Haare und ging dann zurück ins Haus, um seiner Frau beim Eierkuchenbacken zuzusehen.

Die kleine Marie aber führte mich zu ihrem Garten im Winkel, grub eine keimende Bohne hervor, zeigte sie mir jubelnd und versprach mir ein ähnliches Feld für meine Tätigkeit. Dann zogen wir uns in die Geisblattlaube zurück, wo der Tisch gedeckt war. Da fand ich neben dem Nähzeuge der Frau Rektorin ein Buch auf der Bank — ein Bilderbuch, welches mich den Wald, das Jägerhaus, den Ohm, den alten Burchhard, mein ganzes Heimweh zuerst vergessen ließ. Es war ein zerlesener und zerblätterter Band des welt- und kinderbekannten Bertuchschen Werks! Welch eine neue Welt ging mir da auf! — Und die kleine Marie lehnte neben mir; lachte, erklärte und kitzelte mich mit Strohhalmen; dann kam die Frau Rektorin mit dem Eierkuchen, und der Rektor verließ seinen Tacitus; die Glocken der alten Stadtkirche läuteten den morgenden Sonntag ein; — ich hatte mich gefunden! — Erinnerst Du Dich wohl noch, Hans, dieses Sonntagmorgens, der auf meinen ersten Tag in Ulfelden folgte? Weißt Du wohl noch, wie Du mir in der Kirche zunicktest, und beim Nachhausegehen unsere Freundschaft ihren Anfang nahm durch eine Handvoll Kletten, welche Du mir in die Haare warfest? Weißt Du wohl, Johannes, wie ich aus dem blöden Waldjungen zu dem tollsten, verwegensten Schlingel der ganzen Gegend heranwuchs und nur duckte, wenn mich die kleine Marie aus ihren großen Augen so traurig ansah? Es war eine prächtige Zeit, — und das Latein war durchaus keine so böse Krankheit wie das Scharlachfriesel; — ich hatte diese Vorstellung aus dem Walde mitgebracht — sondern höchstens ein leichter Schnupfen, der bald wieder auszuschwitzen war.

Dann kamen die Zeichenstunden bei dem alten Maler Gruner, der mir zuerst die Welt des Schönen deutlicher vor die Augen legte, der in seiner trockenen kaustischen Weise das Leben, welches er sehr wohl kannte, an mir vorübergleiten ließ, daß ich verlangte und mich hinaussehnte in diese so schön blühende Welt, wo man nur die Hand auszustrecken brauchte, um Glück, Ruhm und Reichtum zu erfassen.

Den Wald hatte ich fast ganz vergessen; ich sehnte mich gar nicht zurück; hinaus wollte ich in die Welt, Maler werden, tausend Träume hatte ich, und in allen schwebte Mariens holdes Bild!

Da wurde ich eines Tags zurückgerufen in das einsame Jägerhaus und fand meinen alten Oheim auf dem Sterbebette. Eine Erkältung, die er sich zugezogen und nicht beachtete, hatte bei seinem vorgerückten Alter eine tödliche Wendung genommen. Alle ärztliche und geistliche Hilfe verschmähend, hatte er nur nach mir verlangt. Eine schreckliche Enthüllung erwartete mich am Bette des Mannes, an dessen Seite ich nur den alten Burchhard traf, während die Waldgrete, die bejahrte Magd des Försterhauses, ab- und zuging.

Als ich — jetzt ein neunzehnjähriger Jüngling — an das Lager meines Ohms trat, sah mich dieser, eben aus einem kurzen unruhigen Schlummer erwachend, starr an.

„Er gleicht ihm immer mehr,“ murmelte er. Als ich mich über ihn beugte, küßte mich der alte strenge Mann und sagte mit erloschener Stimme:

„Franz, — Du siehst, es ist vorbei mit mir: ich brauche den Jagdranzen nicht zu füllen und nicht für Schießzeug zu sorgen für den Gang, den ich jetzt gehen muß. Heule nicht, Junge; weißt, ich hab’s nie leiden können. Ist Weibermode! Ich möchte Dir aber noch etwas sagen, eh ich abmarschiere vom Anstand; kannst dann daraus machen, was Du willst. Setze Dich und höre zu! Schau, da hinten,“ — der Alte zeigte durch das offene Fenster, in welches grüne Zweige schlugen, und die Abendsonne zitterte, während ein Buchfink davor sang; — „da hinten hinter dem Walde kommst Du in die große Ebene, wo Du tagelang gehen kannst, ohne einen Berg zu sehen. Die Leute nennen’s ein schönes Land; — mag sein, hab’s aber nie leiden können, und mag den Wald lieber. Einen Hügel gibt’s aber doch da, mitten in dem flachen Lande und den Kornfeldern, mit einem Schloß, Seeburg geheißen, und am Fuße des Hügels ein Dorf desselbigen Namens. Daher stammt unsere Familie, da bin ich geboren, da ist auch Burchhard her.“

Der Letzterwähnte nickte hier mit dem Kopfe und brummte vor sich hin: „Beides ne gute Art, die Ralffs und Burchhards!“

„Hast recht, Alter,“ fuhr mein Oheim fort, „hoffe auch, der da (er wies auf mich) soll nicht aus der Art schlagen, wenn er gleich unrecht Blut in den Adern hat. Höre weiter, Junge: War ein stolz Volk, die Grafen Seeburg, die da seit alter Zeit auf dem Neste saßen. Hab’s gelesen in alten Chroniken, wie sie die Leute plagten und die Kaufleute fingen. Trieb’s auch die neue Art, die damals in seidenen Strümpfen und Schuhen ging, nicht viel besser, wenn auch anders. Halt’s Maul, Burchhard, weiß, was Du sagen willst. — Ich war damals ein schmucker Bursch, wußte trefflich mit der Büchse umzugehen, und war Andreas Ralff bekannt als Meisterschütze auf Kirchweihen und Vogelschießen weit und breit, wie Deine Mutter, Franz, meine Schwester, als das schönste Mädchen im Lande. Sagte mir damals der junge Graf, der eben von Reisen zurückkam: ‚Hör’, Andreas, tritt in meinen Dienst, will Dich gut halten, und soll es Dein Schaden nicht sein.‘ Da faßte mich der Satan, daß ich’s für mein Glück hielt und einschlug.“

Der Alte stöhnte hier laut auf und barg den Kopf in den Kissen, während Burchhard aufstand und leise eine Jägerweise aus dem Fenster pfiff. Ich beschwor den Ohm, seine Erzählung abzubrechen und zu verschieben.

„Hab das nie getan,“ sagte der alte eiserne Mann, „ist nicht rechte Jägermanier, eine Kreatur angeschossen umherlaufen zu lassen. Reine Büchse, reiner Schuß. Schuf’s der böse Feind, daß der Graf die Luise zu sehen kriegte, und — Burchhard, erzähl’s dem Jungen weiter …“

Dieser, der wieder neben dem Bette seines alten Freundes saß, nickte finster und fuhr fort in der unterbrochenen Erzählung, den Blick auf den Boden geheftet.

„Waren wir zusammen aufgewachsen, und hatte ich sie gar lieb die Luise mit ihren schwarzen Haaren und schwarzen Augen. Hatte aber nicht den Mut, ihr zu sagen: Herzlieb, wolltest Du mich nicht zum Manne nehmen? Wollte Dich auch auf’n Händen tragen! Stand ich also immer und guckte ihr nach auf den Kirchwegen und allenthalben, wenn sie durch das Dorf hüpfte, lachend und schäkernd, flink wie ein Reh, lustig wie eine Amsel! …“

Der Kranke seufzte tief auf, Burchhard legte ihm das Kopfkissen zurecht und schwieg dann, von seiner Erinnerung überwältigt, einige Minuten; während draußen die Vögel gar lustig zwitscherten, und die Sonne immer glühender dem Untergange zusank.

Plötzlich fuhr der Erzähler fast barsch auf:

„Was ist da weiter zu berichten! War sie ein jung Blut, und hatte ihr der Pastor mehr Gutes als Böses von den Menschen erzählt … Wurde Andreas in den Wald geschickt auf Antrieb des Grafen; jubelte er mächtig, denn von je war’s sein Wunsch gewesen, ein Jägersmann zu sein, und zog er sogleich fort von Seeburg, das alte verfallene Haus, so man ihm gab, instand zu setzen, daß die Luise nachfolgen könne. War ich damals nicht daheim, sondern im fremden Franzosenland, wo das Volk der Plackerei und Adelswirtschaft müde geworden war und reinen Tisch machte; schlug ich mich herum in der Champagne in dem Regiment Weimar-Kürassiere, bis der Herzog von Braunschweig und die Preußen und alle retirieren mußten durch Dreck und Regen. Kam ich zurück auf Urlaub, putzte den Staub von den hohen Stiefeln, rieb den Harnisch so blank als möglich, setzte den Dreimaster verwegen aufs Ohr und faßte mir ein Herz — war ich nicht Wachtmeister in der sechsten Schwadron? — meinen heimlichen Schatz zu bitten um seine hübsche weiße Hand. Sahen mich die Leute so sonderbar an, als ich durch das Dorf schritt dem kleinen Häusel zu, wo mein Schatz wohnte, und begegnete mir auch der Kastellan vom Schloß, der mich nicht leiden konnte, und grinzte er mich so höhnisch an, daß ich den Pallasch fester faßte und einen welschen Fluch brummte. Ahnte ich aber nichts und schob alles auf die Verwunderung über mein martialisch Ansehen und schritt mit einem Herzen, das halb freudig, halb furchtsam klopfte, der kleinen Türe in dem Zaune zu, der das Ralffsche Haus umgab. Hörte ich aus dem kleinen Stübchen eine Stimme singen, die mir gar fremd und doch gar bekannt vorkam. Sang die Stimme immer nur den Anfang eines alten Liedes:

‚Es trägt mein Lieb ein schwarzes Kleid,

Darunter trägt sie groß Herzeleid

In ihren jungen Tagen …‘

Nahm ich den Hut ab und trat in die Hausflur: Grüß Gott, Jungfer Lieschen, bin zurück aus Franzosenland, — wollte ich sagen, sprach aber kein Wort, sondern fiel mir der Hut zur Erde, und mußte ich mich am Pfosten halten, um nicht selbst zu fallen. Da saß ein bleiches Wesen mit eingefallenen Wangen im Winkel, hatte die Hände im Schoß gefaltet und zitterte, als ob ein heftiger Frost es schüttle.

‚Luise, Luise!‘ schrie ich auf, in die Knie vor ihr stürzend, in unmenschlicher Angst.

Die Gestalt erhob sich, kam schwankend auf mich zu und sagte, indem sie mit eiskalter Hand mir über die Stirne strich:

‚Ei, mein schön’s Lieb, bist zurück aus fremdem Land? Hab lange auf dich gewartet, mein blankes Herz!‘

Schlug mir das Herz, daß mir der Harnisch zu springen drohte, den betastete sie, und über dessen Glanz schien sie sich zu freuen.

Was weiter vorging, weiß ich nicht; noch eine Zeitlang hörte ich den Gesang wie aus weiter Ferne:

‚Es trägt mein Lieb ein schwarzes Kleid,

Darunter trägt sie groß Herzeleid‘

— dann vergingen mir die Sinne, — das war meine Heimkehr aus dem Franzosenkrieg. Ich erwachte am Abend in meinem eigenen Häuschen, das ich vermietet hatte, und die alte Frau, die damals drinnen wohnte, saß neben mir. Glaubte ich geträumt zu haben, — einen bösen, bösen Traum; besann mich erst allmählich wieder, und fügte es Gott, daß ich weinen konnte. Erzählte mir die gute Frau den Eingang und Ausgang des Leidens, und schaute ich nach meinen Pistolen, den bübischen Grafen hinzuschicken vor Gottes Richterstuhl; erfuhr aber, daß er auf und davon sei in ferne Länder; habe es ihn nicht mehr rasten und ruhen lassen, und sei er auf einmal spurlos verschwunden gewesen, ohne über sein Verbleiben etwas zu hinterlassen …“

„Und hat ihn Gott davor behütet, uns vor die Augen zu kommen,“ fiel mein Oheim mit abgewandtem Gesicht ein.

„Schrieb ich dem Andreas am andern Morgen das Geschehene, denn er wußte noch nichts davon; es war ein feiges Volk, so ihm auf vier Meilen Weges nichts vermeldet hatte.“

Der Kranke im Bett stöhnte, als ob ihm das Herz zerbreche, während ich schwindelnd und wortlos dasaß …

„Verkauften wir unsere Liegenschaften und brachten wir die Luise und Dich, Franz, ihr kleines Kind, hierher in den grünen Wald, allwo uns des Fürsten Durchlaucht einen Unterschlupf gab. Die Luise war immer still vor sich hin und ward immer stiller; sie sang nicht mehr ihre alten Liederverse und saß am liebsten in der Sonne und hielt ihre armen mageren Finger gegen das Sonnenlicht. Dann lachte sie wohl und sagte:

‚Noch immer, — noch immer, — wie es rinnt, rinnt!‘

Und eines Morgens — — — Ja, wie war’s denn, was ich einmal im Franzosenland von einem den Offizieren vorlesen hörte, als ich Wache vor dem Zelt stand. Ich glaube, Herr Goethe oder so nannten sie ihn, der es las (er zog mit des Herzogs Durchlaucht) und es handelte von einer dänischen Prinzessin, die wahnsinnig wurde, weil ihr Liebster sich wahnsinnig gestellt hatte …“

„Bleib bei der Stange, Burchhard,“ rief mein Oheim plötzlich, sich aufrichtend, — „eines Morgens lag sie am Rande des Hungerteiches ertrunken im Wasser!“

Laut aufschreiend stürzte ich auf die Knie und verbarg den Kopf in dem Kissen des alten sterbenden Mannes. Dieser saß jetzt auf den Ellenbogen gelehnt aufrecht, unterstützt von der weinenden Waldgrete, seine Augen funkelten; er legte mir die Hand auf den Kopf und sagte leise:

„Er war jünger als Burchhard und ich; er wird leben; — — — such ihn!“

Damit sank er erschöpft zurück, während ich betäubt liegen blieb.

Endlich legte mir der alte Burchhard die Hand auf die Schulter und führte mich hinaus.

„Ich will Dir ein Wahrzeichen geben,“ sagte er, als wir unter den grünen Bäumen waren, die auf jene Tragödie ebenso grün und lustig herabgesehen hatten. Wieder einmal folgte ich dem Laufe des Baches durch die freudige Wildnis. Mit welchen Gefühlen?! — Jetzt wußte ich, woher der tiefinnere Zug nach dem stillen Waldteiche in mir kam! Da lag die klare Fläche in der Abendglut vor uns, der leise Wind flüsterte in den Binsen, schlug die gelben Irisglocken aneinander und schaukelte die auf ihren breiten saftigen Blättern schwimmenden Wasserrosen; das war alles so friedlich, so heimlich, so schön, und doch — welch unnennbares Grauen gewährte mir der Anblick!

„Als ich sie da fand,“ sagte Burchhard, „hielt sie die eine Hand fest zu, und das Gold eines Ringes schimmerte durch die starren Finger. Komm mit!“

Der Alte führte mich seitab in den Wald, wo ein Stein mit einem Kreuz bezeichnet im Moose lag. Er kniete nieder, hob ihn weg und wühlte eine Zeitlang in der Erde.

„Da!“ rief er plötzlich und schleuderte den kleinen goldenen Reif, als habe er eine Schlange berührt, ins Gras. Es war auch eine Schlange, die einen wappengeschmückten Rubin mit Kopf und Schweifende umschlang. Du wirst ihn in diesem Kästchen finden, Johannes!

An jenem Abend noch starb mein Oheim, und ich führte seine Leiche, wie Du weißt, Johannes, nach Ulfelden. Ich weiß nicht, der Tod des alten Mannes erschien mir als gleichgültig im Vergleich mit dem Schrecklichen, welches mir enthüllt war. — Es war übrigens ein seltsamer Zug; wir hatten den schwarzen Sarg auf einen niedern Wagen, mit Zweigen und Waldblumen geschmückt, gestellt; die Holzhauer mit ihren Äxten, die umwohnenden Köhler mit ihren Schürstangen gaben ihm das Geleit. Dicht hinter dem Sarge schritt der alte Burchhard, die Büchse und das Waldhorn über der Schulter, die Hunde um ihn her. Von Zeit zu Zeit blies er eine lustige schmetternde Jägerweise, welche er dann ergreifend und seltsam in einen Choral übergehen ließ. Unter den letzten Bäumen hielt er an, die Holzhauer und Köhler um ihn her; noch einmal blies er einen fröhlichen Jagdgruß, dann drückte er mir schweigend die Hand und sagte dumpf: Lebe wohl, Franz Ralff! und schritt langsam in den Wald zurück, und immer ferner hörte ich die Töne seines Hornes verklingen. Der Ohm wurde auf dem Ulfeldener Kirchhof, dicht neben seiner Schwester, meiner Mutter, begraben. Den alten Burchhard habe ich nicht wieder gesehen; ich hielt’s nun gar nicht mehr aus in der engen Welt um mich her, ich ging nach Italien. Burchhard aber zog nach dem Harz, wo Verwandte von ihm lebten, und wo er auch bald gestorben ist.

Das, Johannes, ist der Teil meiner Geschichte, welchen selbst Du, mein Freund, nicht kanntest. Ich überlasse Dir nun, welche Anwendung Du davon einst für mein Kind wirst machen können; von jenem Mann habe ich nie eine Spur entdecken können. Versunken und vergessen! Das Schloß Seeburg ist jetzt eine Fabrik!“

Da liegt das alte vergilbte Heft vor mir, aus welchem ich diese Bogen der Chronik der Sperlingsgasse abgeschrieben habe. Lange saß ich noch an jenem Tage neben meinem Freunde; er sprach viel von seinem Tode und lächelte oft trübe vor sich hin. Während seiner Erzählung hatte er mit der Reißkohle die Umrisse eines Kopfes auf der Leinwand vor ihm gezogen. „Das Bild male ich Dir erst noch, Johannes,“ sagte er. Ich kannte die milden Züge zu wohl, um sie nicht selbst in diesen leichten Linien zu erkennen.

Und so geschah es! Je heller und sonniger die Farben auf der Leinwand aufblühten, je lieblicher der Lockenkopf Mariens aus dem Grau auftauchte, desto bleicher wurden die Wangen meines Freundes, und eines Morgens — war er ihr hinabgefolgt und hatte sein kleines Kind und seinen Freund allein zurückgelassen.

Have, pia anima!

Weihnachten! — Welch ein prächtiges Wort! — Immer höher türmt sich der Schnee in den Straßen; immer länger werden die Eiszapfen an den Dachtraufen; immer schwerer tauen am Morgen die gefrorenen Fensterscheiben auf! Ach in vielen armen Wohnungen tun sie es gar nicht mehr. — Hinter den meisten Fenstern lugen erwartungsvolle Kindergesichter hervor; da und dort liegt auf der weißen Decke des Pflasters ein verlorner Tannenzweig. Es wird viel Goldschaum verkauft, und bedeckte Platten von Eisenblech, die vorbeigetragen werden, verbreiten einen wundervollen Duft.

„Was ist ein echter Hamburger Seelöwe?“ fragte Strobel, der bei mir eintrat und beim Abnehmen des Hutes ein Miniaturschneegestöber hervorbrachte.

„Ein Hamburger Seelöwe?“ fragte ich verwundert. „Doch nicht etwa ein Mitglied des Rats der Oberalten?“

„Beinahe!“ lachte der Zeichner. „Ein Hamburger Seelöwe ist eine Hasenpfote, auf welche oben ein menschenähnliches Gesicht geleimt ist. Ein solches Individuum versteht an einem Tischrande gar anmutige Bewegungen zu machen. Sehen Sie hier!“

Dabei zog er den Gegenstand unseres Gesprächs hervor, hing ihn an meinen Schreibtisch und brachte ihn durch eine Art Pendel in Bewegung.

„Ist das nicht eine wundervolle Erfindung?“

„Prächtig,“ sagte ich, „in meiner Jugend brachte man aber denselben Effekt durch den abgenagten Brustknochen eines Gänsebratens, in welchen man eine Gabel steckte, hervor; aber die Kultur muß ja fortschreiten.“

„Ja, die Kultur schreitet fort!“ seufzte der Zeichner. „Sogar die einfachen Tannen machen allmählich diesen Pyramiden von bunten Papierschnitzeln Platz. Papier, Papier überall! Aber was ich sagen wollte: wäre es nicht eigentlich die Pflicht zweier Mitarbeiter der ‚Welken Blätter‘, jetzt auf die Weihnachtswanderung zu gehen?“

„Auch ich wollte Sie eben dazu auffordern,“ sagte ich.

„Vorwärts!“ rief Strobel und stülpte seinen Filz wieder auf, während ich meinen Mantel und roten baumwollenen Regenschirm hervorsuchte.

Wir gingen. Den Hamburger Seelöwen ließen wir ruhig am Tische fortbaumeln, nachdem ihm Strobel noch einen letzten Stoß gegeben hatte. Zur Weihnachtszeit habe ich gern ein solches Spielzeug in der Nähe; erfreute sich doch auch der alt und grau gewordene Jean Paul zu solcher Zeit gern an dem Farbenduft einer hölzernen Kindertrompete.