LA |

||

| PAR STEINLEN | ||

|

||

| Numéro Spécial | ||

| L’ART ET LES ARTISTES |

| REVUE D’ART ANCIEN ET MODERNE DES DEUX MONDES |

NUMÉRO SPÉCIAL RÉDACTION, ADMINISTRATION 23, QUAI VOLTAIRE, 23 PARIS |

DIRECTEUR-FONDATEUR ARMAND DAYOT |

| Copyright by L’Art et les Artistes, 1918 |

| L’ART ET LES ARTISTES | ||

| ABONNEMENT D’UN AN: FRANCE: 30 fr. ÉTRANGER: 35 fr. |

Directeur-Fondateur: Armand DAYOT |

Secrétaire Adolphe Thalasso |

Quatrième Série de Guerre: No 1

PRIX DU NUMÉRO SPÉCIAL: “LA GUERRE PAR STEINLEN”

Sans une lithographie originale «LA GUERRE», de Steinlen, sur Japon,

exécutée spécialement pour l’Art et les Artistes,

5 francs pour la France; 5 fr. 50 pour l’Étranger, avec 20% de hausse.

Avec la lithographie originale de Steinlen, 10 fr. pour la France; 10 fr. 50 pour l’Étranger, avec 20% de hausse également.

Tout abonné ancien ou nouveau à L’Art et les Artistes recevra une épreuve de la magnifique lithographie de Steinlen.

De plus, il a été fait de cet ouvrage un tirage de grand luxe de 40 exemplaires numérotés, sur papier des Manufactures Impériales du Japon. Ces exemplaires renferment chacun une épreuve AVANT LA LETTRE, de la lithographie de Steinlen.

PRIX DE L’EXEMPLAIRE DE GRAND LUXE: 30 francs pour la France; 31 francs pour l’Étranger.

SOMMAIRE DU NUMÉRO SPÉCIAL DE MARS 1918

“LA GUERRE PAR STEINLEN”

L’ŒUVRE DE GUERRE DE STEINLEN par Camille Mauclair.

LA CATHÉDRALE DE REIMS.—UNE LETTRE DU FRONT par A. D.

ILLUSTRATIONS

Cinquante-sept illustrations dont CINQUANTE-DEUX d’après des dessins originaux, lithographies, eaux-fortes, lavis et croquis de Steinlen; une d’après une eau-forte de Louis Orr et QUATRE d’après les En-Têtes de Chapitres et Lettres ornées spécialement exécutés pour l’ouvrage, par J. Mosso.

ÉPREUVES D’ART

Couverture d’après un lavis original: La Fuite, de Steinlen.

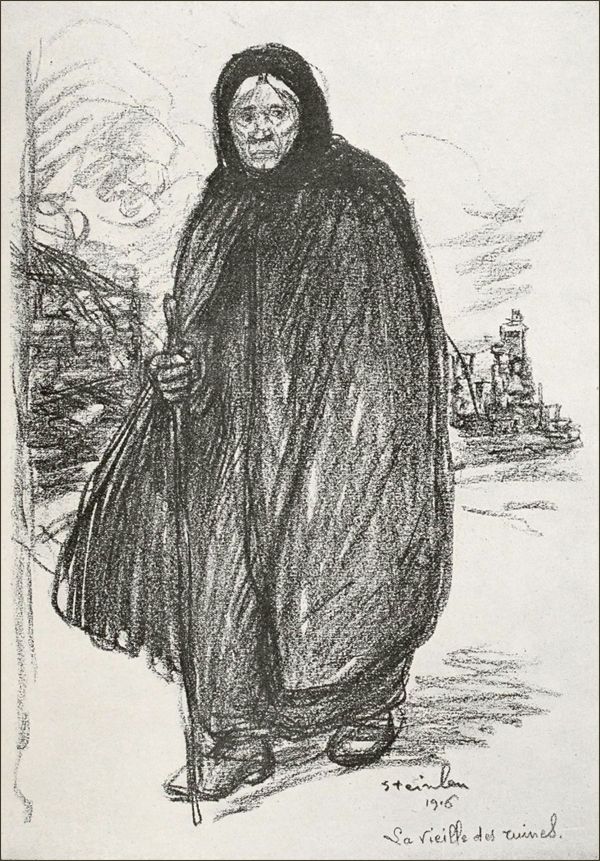

La Vieille des Ruines, hors texte d’après une lithographie de Steinlen.

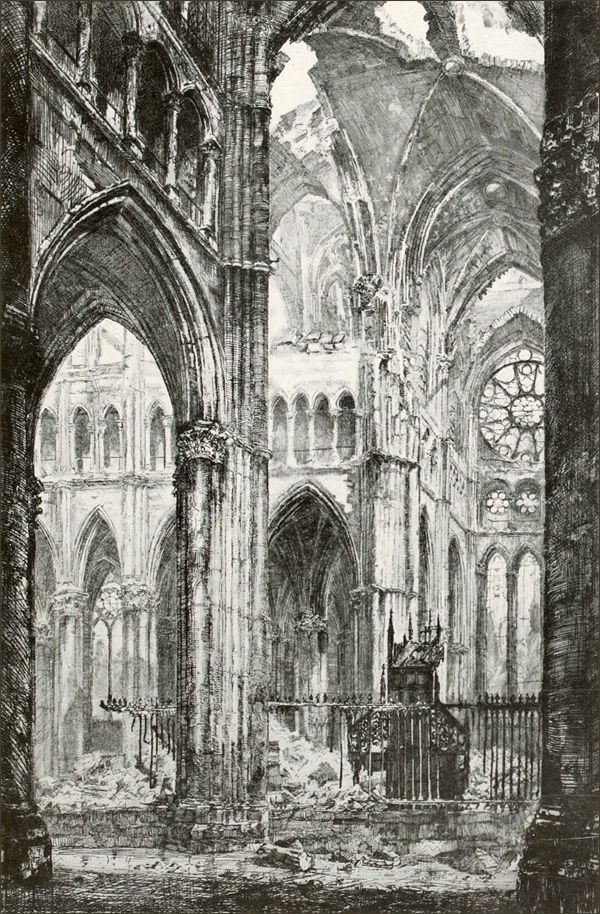

Intérieur de la Cathédrale de Reims, en Janvier 1918, hors-texte d’après une eau-forte de Louis Orr.

Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés pour tous pays.

Les Articles publiés par L’Art et les Artistes deviennent la propriété de la Revue.

Copyright by L’Art et les Artistes, 1918.

L’administrateur-gérant: Ch. Peyrard.

3

L’ŒUVRE DE GUERRE

DE STEINLEN [1]

E désir d’exprimer graphiquement cette guerre a troublé et dévoyé beaucoup d’artistes. Pour faire de très belles choses, il aura suffi à Steinlen de regarder profondément en lui-même, de rester profondément logique avec lui-même.

Non seulement son œuvre est belle en soi, mais, comme toute œuvre vraiment belle, elle contraint l’esprit à la dépasser et à remonter, à son propos, à des données plus générales sur l’art: elle prend la signification d’un exemple théorique et technique, elle engendre des pensées au delà du spectacle qu’elle offre, elle convie à étudier les lois d’un genre.

L’histoire de ce qu’on appelle «la peinture militaire» est l’histoire d’une erreur et d’une impropriété d’expression artistique, malgré l’intervention de quelques hommes de talent parmi beaucoup de médiocres: le genre est faux en soi, et il ne pouvait ne point l’être. Les tableaux de batailles des siècles précédents ont été conçus de diverses façons. La toile officielle, commandée, montrait un coin de paysage et de foule entre les jambes d’un immense cheval portant le souverain vainqueur, théâtralement campé. Des œuvres comme celles de Van der Meulen, plus curieusement comprises, nous offrent de véritables portraits de villes fortes et des panoramas dont l’intérêt documentaire reste incontestable, mais dont l’intérêt artistique est à peu près nul et d’où, en tout cas, toute émotion est bannie. Quand on en est venu à comprendre que la vie du simple soldat, et non plus seulement l’aspect des chefs empanachés, offrait un sujet d’étude, la peinture militaire est devenue un prétexte 4 à tableautins de genre, succédanés de l’art flamand ou hollandais, tels que les réalisa Watteau en ses petites études si expressives peintes à l’armée de Villars après Malplaquet. Procédant des furieux chocs de cavalerie peints par Salvator Rosa ou Wouwermans, si longtemps imités, il y eut les pittoresques combats individuels, ou les détails de campement. Puis vint, avec les guerres de la Révolution et de l’Empire, le renouveau des «grandes machines» jusqu’alors réservées par l’école de Le Brun aux illustres et conventionnelles représentations des batailles antiques. Alors reçut droit de cité parmi les «genres nobles» la peinture dramatique des combats modernes, avec toutes les ressources picturales des chevaux et des uniformes versicolores, qui primèrent presque toujours l’intérêt véritable et essentiel, la lutte de l’homme contre l’homme, la psychologie de la guerre. Il faut d’autant plus s’incliner devant le génie de Gros qu’il reste une exception. La visite de l’énorme réunion de tableaux de batailles du musée de Versailles montre combien, par la faute du genre lui-même, intrus dans l’esthétique et la logique de la peinture, la pauvreté d’émotion contraste avec l’abondance des décors. De Vernet à Detaille il s’agit avant tout d’un magasin d’accessoires, d’une documentation sur l’armement et le vêtement—mais d’art, peu ou point.

C’est qu’en effet, hormis l’anecdote ou l’épisode restreint, qui ont permis à Pils, à Boissard de Boisdenier, à Raffet ou Charlet, à Lami, à Constantin Guys, à Régamey, à Roll, à Morot, à Alphonse de Neuville, d’attester des talents indéniables, d’évoquer la souffrance, la fureur, la beauté du mouvement, le risque de la mort, la représentation d’ensemble des foules de guerre devait outrepasser tout cadre de tableau: et si les Vernet et les Yvon ont cru l’y faire entrer dans des toiles de dimensions monstrueuses, ils n’y ont pourtant enclos qu’une vaine énumération de bonshommes coloriés, d’abord parce qu’ils étaient des peintres ternes et plats, ensuite parce que cette vaste représentation de mouvements figés sur des plans successifs eût fait échouer le plus beau talent. Le soin apporté par ces peintres à reconstituer les paysages des guerres de Crimée ou d’Italie n’a pas abouti à mieux que des illustrations, des vignettes démesurément grossies, et les aquarelles lavées par le général Lejeune, sans autre prétention que celle de la documentation historique et stratégique, nous en apprennent tout autant et, si elles ne nous émeuvent pas plus, nous amusent pourtant davantage. Jamais la peinture de batailles n’a pu et ne pourra sortir de ce dilemme: ou choisir un groupe (tel le Solférino de Meissonier) et alors nous ne voyons rien de la bataille, ou se noyer dans une vaste configuration égarant dans le paysage les lignes géométriques, minuscules, des régiments engagés, de façon que toute émotion nous soit interdite et que l’ennemi, la zone de choc, ne soient au lointain que vagues fumées, ou une anecdote, ou un plan d’état-major. Impossible de sortir de là, et comment alors résoudre les problèmes de lumière, de composition concentrée, d’harmonisation chromatique, sans lesquels une œuvre d’art pictural ne se crée pas?

Rien n’a racheté ces tares constitutionnelles du genre, ni le luxe de réalisme documentaire, ni l’étude des chevaux d’après la photographie instantanée, ni les 7 collections d’uniformes (les uns beaux, les autres franchement laids et décourageants pour l’œil d’un peintre d’ailleurs), ni le cabotinage outrancier des gestes héroïques, ni les trompe-l’œil des panoramas. Nos défaites de 1870 nous ont valu d’innombrables tableaux réclamant l’émotion du spectateur chauvin, et où, hélas! l’ennemi était toujours figuré battu, par une convenance naïve. Ce ne furent que vignettes et imageries, nous prouvant que si la lutte à mort d’un groupe d’hommes peut se représenter avec génie, la bataille d’armées, et surtout d’armées modernes, ne se représente pas, que c’est là une irréductible antinomie de la réalité et de l’art.

Mais que dire de la guerre qui se déroule depuis 1914? Elle enlève systématiquement à l’artiste toutes les raisons d’intervenir qui déjà étaient contestables, et que le plus grand—j’allais dire, le seul—critique d’art que la France ait eu, Baudelaire, avait déjà sagacement contestées à propos des dessins militaires de Guys, sous le second Empire. Cette guerre est la guerre de l’invisibilité! Nous voyons quelques fous, en ce moment où la pauvre peinture est disloquée par d’incohérents soviets de maximalistes de la palette, émettre gravement devant un public ahuri la prétention de peindre «la quatrième dimension» comme le seul but vraiment digne de leur précieux génie. Cette guerre leur donne vraiment l’occasion de s’exercer. Elle semble nous convier en dérobant tout ce qui se passe dans les trois dimensions sensibles, à nous débarrasser du tableau militaire. Plus d’uniformes brillants, motifs de coloris pailleté: des vêtures bleu, ou khaki, ou «grigio-verde», ou «feldgrau», d’où tout galon est absent, et dont la boue tenace se charge d’annuler le peu de couleurs. Plus de chevaux. Plus de soldats discernables: tous sont enterrés dans la tranchée, et durant des dizaines de kilomètres 8 un million d’hommes s’entretuent sans qu’on aperçoive rien. Pas même de fumées, hormis au ciel quelques shrapnells pareils à de petits nuages ballonnés. Les aquarelles qu’on nous rapporte du champ de bataille ne nous montrent rien du tout que des sites rasés et affreux où une masure, un arbre déchiqueté, des fils barbelés, nous font supposer qu’il y a la guerre. Il faudrait peindre les balles, les marmites, les avions à trois mille mètres, et les gaz asphyxiants! Faute de quoi le malheureux peintre ne trouve au bout de son pinceau que les tons les plus sales, et, possesseur d’un art qui exprime le visible, doit capituler devant un spectacle où la première condition est de tout cacher au regard. L’écrivain, le musicien, peuvent sentir et exprimer l’âme de cette guerre: les peintres n’ont rien à y voir, et on se demande vainement ce qu’ils pourraient fourrer dans leurs tableaux si l’avenir devait nous menacer d’une épidémie de toiles militaires pareille à celle qui sévit après 1870.

Cet embarras n’a pas laissé de s’imposer à tous les artistes depuis trois ans et plus. Ils ont bien compris que tout élément de composition décorative, d’émotion synthétique, leur était enlevé. Cependant, quand on est imbu du désir d’exprimer et du don plastique et graphique, comment se résigner à se croiser les bras et à ne rien traduire des immenses émotions qui nous angoissent tous? Et, d’autre part, il fallait travailler, et le public demandait des images, et l’Etat lui-même, dans une intention louable, organisait des voyages collectifs de peintres aux armées afin de réunir pour l’avenir, une documentation considérable sur le plus grandiose événement de l’Histoire.

Du résultat de ces missions, je ne veux dire aucun mal, mais seulement retenir des considérations qui s’imposent. Qu’avons-nous vu? Nous avons vu deux sortes d’œuvres, les unes, ont été peintes par des artistes que n’avait point piqués la tarentule de l’originalité à tout prix: ils se sont installés devant le spectacle navrant des villes martyres, des humbles villages ruinés, ils ont été émus, ils ont consulté leur cœur, et ils ont jugé que le mieux était de copier avec une humble fidélité ce qu’ils voyaient, d’en conserver l’image exacte et respectueuse. Cela a produit de bons documents d’où, parfois, l’âme douloureuse des choses semble émaner. Mais d’autres artistes n’ont pas voulu oublier qu’ils étaient en possession d’une manière, qu’ils faisaient figure de novateurs: et ils se sont campés devant la misère et la mort comme jadis devant une nature-morte ou une femme nue, avec le désir de bien montrer là comme partout, l’opiniâtreté et l’excellence 13 de leur système, le sujet important peu et leur génie comptant seul. En sorte que nous avons vu des aspects fauves ou cubistes du paysage de guerre, ajoutant à l’insulte des Barbares, sur des cadavres de villes, la caricature. Et il faut un courage spécial pour, devant de tels lambeaux de patrie assassinée, ne penser qu’en froid théoricien de la tache ou du cube, préparant son envoi sensationnel au Salon des Inéduqués. Les œuvres de cette catégorie ont été irritantes, blessantes, car on ne fait pas sans impudeur ce que Baudelaire appelait une rapinade devant les ruines fumantes d’une Ypres ou d’une Gerbéviller: les autres œuvres ont été des transcriptions honnêtes mais assez quelconques. Et j’aurai le philistinisme de déclarer que toutes ces peintures ne m’ont jamais donné l’émotion que j’ai éprouvée en examinant les merveilleuses séries de photographies recueillies au front par le Service de l’Armée. En leur blanc et noir d’eau-forte ou de vernis mou, quelle étonnante variété, quel puissant attrait de réalité poignante, quelle tragédie pressentie, quel pathétique, quelle force de composition fournie par la nature, et en un mot, dans cette photographie si maudite, quelles ressources d’art!

En dehors, il y a eu les illustrateurs, ceux qui se sont bornés à donner aux magazines et aux journaux des scènes anecdotiques, souvent ingénieuses et attirantes, de prétention modeste, d’intérêt actualiste donc momentané, en marge du livre et au-dessous de ce que doit être l’art de peindre. Ils ont saisi avec vivacité et bonheur les mille détails curieux de la vie des vastes hordes d’hommes. Ils ont repris instinctivement la vieille conception de Rosa ou de Wouwermans, le groupe isolé, le petit coin de combat ou de campement, mais sans brillant ni panache, avec cet aspect terne, sombre, sale, de la guerre machiniste qui ne ressemble à aucune autre. Cette guerre nous a fait oublier l’idée que depuis des siècles nous nous faisions de la Guerre, idée purement allégorique. Seul, un Henry de Groux, visionnaire halluciné, peintre inégal et inspiré, romantique, symboliste, avec d’énormes négligences et de superbes trouvailles dans sa production fiévreuse, a osé s’attaquer à cette idée même, tenter de la rendre sensible en mêlant l’atroce réalité au cauchemar. Celui-là a fait «de la peinture de guerre» absolument distincte de toute «peinture militaire». C’est une façon de résoudre l’énigme, et peut-être la vraie, en tous cas la plus conforme à une haute ambition d’art.

14

Mais les autres, ceux que le souci de l’exact et du pittoresque immédiat a empêchés de s’élever à un essai de symbolisme, ont été tous manifestement paralysés par le manque de prétextes à gestes théâtraux, de cavalcades, de charges tumultueuses, de sabres brandis, de tout ce que les enfants petits et grands ont toujours cherché dans la belle imagerie de batailles. Ils ont erré, déçus, dans cette foule d’ouvriers boueux, masqués, mornes, dans ces plâtras, ces fanges, parmi des outils trapus et brutaux, dans ce décor de guerre qui ressemble surtout à un décor de fond de mine, à un chantier de démolitions, à une usine d’asphyxie et de mort. Leurs vieux préjugés d’école et de race sur la beauté, le style, l’effet, l’harmonie ne se sont plus soutenus. Partout la photographie convenait plus que leur palette, ils se sont trouvés dépaysés et fort à plaindre, dans l’effondrement définitif, évident, de cette erreur esthétique qu’est la peinture militaire, morte, d’usure dans cette guerre d’usure, périmée avec tant d’idéaux falots désormais impossibles...

Mais, Steinlen? me direz-vous, Steinlen, où est-il dans tout ceci? J’y viens. Il n’était pas inutile de parler de tout ce qui n’est pas lui, pour faire mieux comprendre par élimination et contraste ce qu’il a apporté. Steinlen? C’est bien simple. Il a vu ce que les autres ont vu. Seulement, avant de dessiner, c’est dans son cœur qu’il a regardé.

*

* *

Et au fond, il n’avait jamais fait autre chose avant de travailler, et c’est pourquoi je disais en commençant qu’il lui avait suffi de rester lui-même. La grande, l’unique directive de la méditation et de l’art de Steinlen, a été la pitié: une pitié infinie, une commisération infinie, restant toujours grave et virile, ne s’entachant pas de sentimentalisme bêlant, mais se nuançant de tendresse et de pudeur. Cette pitié native, si bien traduite par le talent de Steinlen durant trente années, a été la marque de son art et notre raison à tous de l’admirer et de l’aimer. Il existe des dessinateurs—pas beaucoup—qui sont aussi forts techniciens que lui: mais il n’en est aucun chez qui le cœur parle plus haut et se révèle plus profondément. C’est pourquoi Steinlen n’a pas été désorienté par la crise terrible que nous vivons, si cela s’appelle vivre. Il n’a pas eu à se demander s’il saurait l’exprimer, y adapter son art, y choisir un domaine original. Son choix était fait: il n’avait qu’à ouvrir plus largement son cœur humain au torrent d’émotions et de douleurs qui se précipitait à travers la vie sociale. Il ne s’est pas même posé la question de savoir s’il ferait de la peinture militaire ou même de la peinture de guerre. Il ferait «sa peinture» tout court. Qu’avait-il exprimé dans son monde de dessins? La peine humaine. Il continuerait à dire la vie de sa créature préférée, de «l’homme des peines», de ce prolétaire fort, résigné, souffrant et bon dont il s’était fait l’iconographe compatissant et fraternel.

Pour un esprit comme celui de Steinlen, intelligence que le cœur dirige, il n’y avait en effet aucun effort pour passer de la vie sociale à la vie guerrière. La guerre se présentait à lui telle qu’elle est, comme un fait social, et le plus énorme de tous. Il ne s’agissait aucunement—et on l’a vu assez tard mais il l’avait 17 senti de suite—d’une guerre comme les autres, d’un drame joué par les militaires de caste au milieu des corps sociaux. Il s’agissait de la guerre des civils dressés contre le militarisme et résolus à en finir avec lui—c’est-à-dire d’une levée révolutionnaire de toutes les démocraties contre le sabre. Le poilu français, le premier debout, puis les tommies, et les Canadiens, et les gens venus sous la bannière étoilée, que sont-ils? Des civils quittant le champ et l’usine et le comptoir et prenant les moyens du soudard pour mater le soudard: des pacifiques révoltés, courant sus au meurtrier et à l’incendiaire. Ce caractère de révolution sociale contre une nation inique et atroce, Steinlen l’a de suite saisi, en homme initié aux vastes méandres de l’instinct des foules. Et après tout il s’est dit que son champ d’étude restait toujours le même, avec le même personnage central: le plébéien opprimé, en quête de justice et de meilleur destin.

Cette idée fondamentale explique tout le caractère et tout le style de cette considérable série de lithographies, d’eaux-fortes et de peintures que Steinlen a réalisée depuis trois ans et demi et dont un certain nombre s’offrent ici. Cette idée, si on l’oubliait, on fausserait le sens de l’œuvre.

Steinlen est allé droit à l’essentiel, à la synthèse: la tragédie de la douleur humaine, acceptée et sublimée par l’impérieux instinct du devoir, la tragédie de la foule souffrante des femmes et des enfants pourchassés par une atroce et inique fatalité. Pour Steinlen, avant tout c’est cela la guerre, et son œuvre est très sombre. Mais il importe de bien préciser. Nous avons vu depuis un an un roman de guerre obtenir un succès prodigieux. Il le méritait par la puissance souvent admirable de ses tableaux. Cependant d’autres romans ou journaux de guerre, dûs à des combattants, ont atteint à cette puissance et ont dit aussi âprement la vérité sur la vie infernale des tranchées—et ils n’ont pas connu le succès de vente du roman dont je parle. Pourquoi? Parce que ce roman était fait pour donner au lecteur de l’arrière une écrasante impression, un découragement torpide, la haine de la guerre en soi, sans distinction entre les scélérats qui l’ont voulue et nous qui défendons notre honneur, notre sol et notre vie. Ce roman dépeignait la réalité: il était pourtant faux parce qu’il n’en dépeignait que la moitié, fort habilement. Pas un officier, pas un être capable de pensée, d’idées générales, en ce groupe farouche de soldats incultes dont l’auteur retraçait la vie, et d’une telle façon qu’on croyait lire la vie de forçats et non de soldats. On s’est battu souvent aussi sous le ciel bleu, au soleil: 18 dans ce roman il n’y avait que pluie, boue et ténèbres. Personne n’y prononçait une seule parole de devoir conscient, de sacrifice noble, d’amour de la France, telles que, loin des irritantes productions d’académiciens chauvins et de l’odieuse conception du poilu d’opérette qui a toujours le sourire, chacun de nous en a entendu dire au plus humble paysan casqué, au plus cruellement estropié des pauvres réformés et grands blessés. Ce livre, littérairement remarquable, troublait la conscience par ce silence calculé sur les hautes nécessités dominant l’horreur présente. Il se terminait par des déclamations anarchistes qu’un Lénine eût pu signer, et qui faisaient de la guerre le crime collectif, à responsabilités égales, de tous les gouvernements, du patriotisme le troisième terme d’une trilogie criminelle dont les deux autres termes étaient l’idée de famille et l’idée de propriété. L’homme qui avait écrit et pensé ce livre s’était bravement couvert en s’engageant hors d’âge, en obtenant par une blessure et une citation le droit de déclarer hautement son pacifisme anarchiste. Mais aussitôt les gens suspects dont nous avons eu tant à souffrir, et dont aucun châtiment tardif ne réparera l’œuvre exécrable, s’emparèrent de ce livre comme d’un parfait instrument de propagande, de suggestion défaitiste, et, que l’auteur s’y prêtât ou non, sous couleur d’une admiration littéraire à laquelle on ne les avait jamais vus s’attacher, ils «lancèrent» l’œuvre et la rendirent dangereuse et corruptrice. De sa pitié ils firent de la démoralisation sournoise.

Eh! bien, Steinlen a eu un passé dont rien, certes, n’est à renier, mais qui a ressemblé par certains côtés à certaines intentions de ce livre, à certaines déductions qu’on en peut tirer. Dans mainte feuille socialiste et révolutionnaire, le libertaire Steinlen, ennemi-né des bourgeois et des satisfaits comme tout véritable artiste, ami des pauvres, ému par la misère, a donné des dessins prestigieux qu’on pouvait considérer comme des images de révolte sociale, refusant l’hypocrisie, espérant plus de justice, plus de réelle égalité et de réelle fraternité. Mais jamais la pitié de Steinlen ne s’est égarée jusqu’à cette sorte d’absolution veule du crime de l’ennemi, jusqu’à cette confusion volontaire entre les responsabilités de l’assassin qui se rue et de l’assailli qui se défend. Les dessins de guerre de Steinlen sont avant tout des poèmes de souffrance humaine; mais la brute allemande y est toujours maudite, même lorsqu’elle n’y paraît pas, on l’évoque. Et dans cette œuvre aussi sombre que ce trop célèbre et trop vendu roman, puissant et néfaste, qui s’appelle le Feu—après tout, bien qu’on l’ait déjà deviné, pourquoi ne pas le nommer—dans cette œuvre aussi sombre de Steinlen, il y a des lueurs très pures: il y a le dévouement, il y a le sacrifice malgré tout heureux de se savoir utile, il y a la noblesse de conscience de Français torturés pour la France, et non pas la souffrance sans but, sans beauté réfléchie, de bagnards en loques bleu horizon 23 ignorant pourquoi on les immole, aussi bas et aussi mornes que les plus sordides moujiks que nous ait peints Gorki.

L’anarchisme de Steinlen se lève, au nom de la peine humaine, non contre nos frères, mais contre la race horrible qui a multiplié cette peine dans l’univers. L’anarchisme de Steinlen n’a rien de commun avec le défaitisme ou la trahison bolchevikiste. L’anarchisme de Steinlen glorifie dans la foule armée de la France l’armée de la paix future, piétinant le militarisme dans sa marche vers l’aurore d’un temps plus serein et plus équitable. L’anarchisme de Steinlen est l’inspiration même de la Révolution des civils faisant la guerre finale à la guerre elle-même. Et si, toute sa vie, Steinlen a été hanté par la question sociale, c’est bien au Germain ivre d’oppression universelle qu’il jette sa haine, c’est bien à tous les enfants de France qu’il garde son amour.

*

* *

Steinlen a intitulé une de ses séries de dessins: Les Ouvriers de la Guerre. Cela est typique. Cela définit bien ce qu’est pour nous tous cette lutte: un travail, plus important que tous les autres travaux qu’il nous a fait délaisser, une entreprise collective de démolition d’un système d’idées monstrueuses, coûte que coûte, avant la reconstruction possible—l’immense déblai de l’avalanche barbare écroulée au milieu de la civilisation.

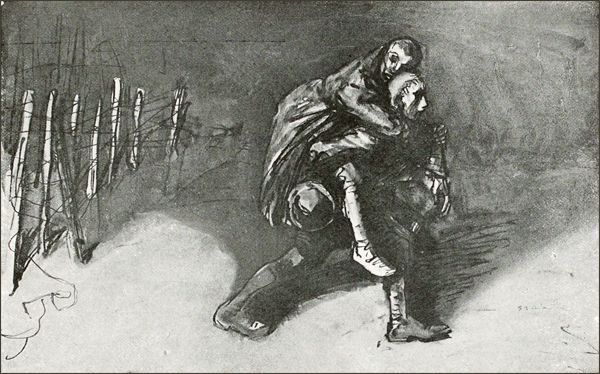

De ces ouvriers, Steinlen nous montre à peine les outils. Il a vraiment rompu avec toutes les traditions de cette «peinture militaire» dont je parlais. Pas de canons, pas de fusils, pas d’équipements, aucun décor précis; l’artiste est allé au front, il n’en a retenu que les pensées inspirées par les spectacles. Des hommes, des femmes, des enfants, avec le moins de détails guerriers que possible: l’homme est casqué, on devine sa capote contre laquelle il a troqué sa blouse, et quelques accessoires de son fourniment. Rien de plus. L’intérêt n’est pas là. Il est tout entier dans les visages et les attitudes, qui suffisent à exprimer tout le pathétique de ces années.

Le poilu de Steinlen, c’est surtout le réserviste à barbe grisonnante, le «pépère», l’ouvrier habitué à la pauvreté, à la laideur, au vacarme du faubourg et des agglomérations suburbaines, le travailleur résigné, honnête et franc que rien n’étonne, l’homme des peines que nulle corvée ne rebute, qui sait que, soldat ou tâcheron, sa vie ne pouvait être qu’une série de fatigues ignorées au service d’égoïsmes ingrats: et cette fois, du moins, il sait qu’elles sont au service d’une 24 grande idée très pure, et cela le console et le soutient. Cet être-là, musclé et tranquille, reçoit sur son large dos l’averse des maux comme il reçoit l’averse du ciel; et si la pluie des balles s’y mêle, il n’a ni surprise, ni peur. Au front, dans le dédale des tranchées et dans l’énorme machinerie des services techniques, il est un numéro vivant, comme à l’usine. Cela n’altère ni sa résolution, ni sa philosophie, ni sa bonne humeur, ni ses petites joies. Il est le brave homme de misère. Steinlen, l’admirable dessinateur, psychologue de Crainquebille, s’est souvenu de son Crainquebille devant ces vieux réservistes plébéiens qui ont «tenu» à Verdun, au bois Le Prêtre, dans les boues sinistres de la Somme: c’est toujours Crainquebille, avec son bon sourire désabusé sous sa grosse moustache d’où surgit la pipe consolatrice. Crainquebille ne pousse plus la voiture, il a pris le fusil, voilà tout, et il peine parce que c’est son habitude, qu’il est né pour ça, que le monde a toujours marché à cause de l’éreintement mal payé de tous les Crainquebilles—mais c’est pour la France, pour la ménagère et les marmots autant que pour les bourgeois et les poupées du beau monde, et c’est pourquoi Crainquebille devenu poilu est malgré tout content.

Il n’a pourtant pas d’ambition, et il ne chante pas «le plaisir d’être soldat», et il ne ressemble pas du tout aux grognards du vieux temps. Il ne rêve ni galons ni décorations, et il n’a pas l’idée de «la gloire» malgré les journaux. Il fait ce qu’il doit, il donne tout lui-même, mais il voudrait que ce fût fini, il n’a rien du soldat de métier. Il en est devenu un, et terriblement expérimenté, après quarante mois de risque sublime, mais le but final, pour lui, c’est de rentrer au logis, la tâche accomplie. C’est un des traits de cette étrange et nouvelle «guerre à la guerre» que cette indifférence de la foule armée au prestige légendaire du soldat vainqueur. La Gloire, un dessin splendide de Steinlen nous la définit: le cercueil couvert du drapeau et d’une palme et, devant, quatre femmes en deuil, sanglotantes. L’artiste, ici, a atteint à la puissance sculpturale d’un haut-relief, à l’austérité d’un gothique. Cette merveille de douleur simple est plus éloquente qu’aucun commentaire. Non, il n’y aura pas de gloire, sinon un grand souvenir collectif, parce que les armées sont trop vastes, parce que les innombrables traits sublimes s’y fondent. On apprend encore à nos lycéens des noms de héros antiques, dont chacun a été dépassé par des milliers de nos poilus: c’étaient des citoyens de petits pays et des soldats d’armées minuscules, on pouvait s’en souvenir. Les générations qui profiteront du sacrifice de la nôtre ne liront pas les volumes de citations à l’ordre: qui donc 29 même s’arrête pour lire les noms privilégiés gravés sous les voûtes de l’Arc de Triomphe? Et il faudrait cinq cents arcs semblables pour les noms de ceux de nos héros qui égalèrent les beautés évoquées aux parois de celui-là! Ne nous leurrons pas: la gloire n’aura pas de sens ni de durée, l’instinct vital et le cours du temps conseillent l’oubli, le sacrifice actuel de quiconque se dévoue et tombe est entièrement pur parce que voué à l’anonymat rapide, la plus belle sépulture est celle qui ne porte aucun nom, le nom n’a plus d’importance, et tous le savent et ne regrettent rien.

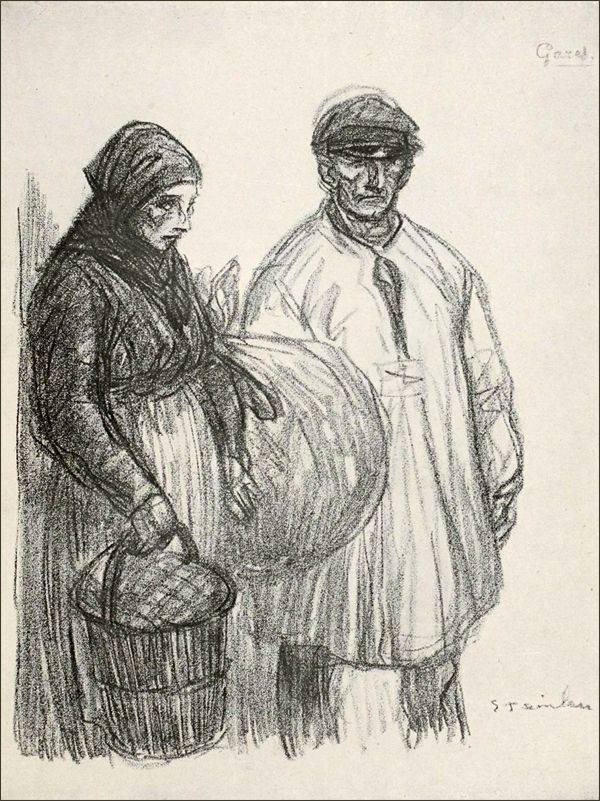

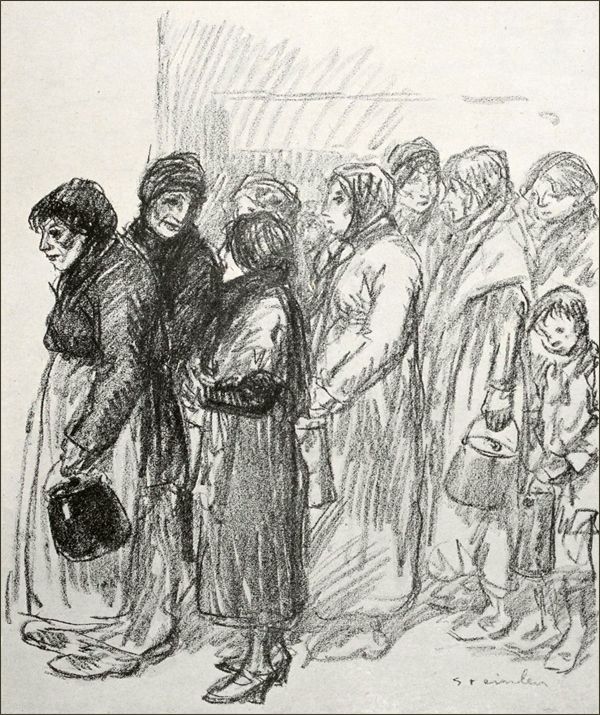

Steinlen a fait beaucoup de ses dessins dans les gares. Il y a là une grande poésie. Quand on veut affronter la douleur, et mesurer ce qu’en peut contenir sans se briser la pauvre enveloppe humaine, si périssable et si solide tout ensemble, il faut aller dans ces gares tumultueuses et mal éclairées où les permissionnaires disent adieu à leurs femmes et à leurs mioches. L’artiste méditatif peut saisir là les plus violentes expressions du pathétique: le poète peut s’y pencher sur les âmes, un regard les révèle jusqu’au tréfonds. Les génies de Baudelaire, de Carrière et de Rodin sont errants en ces lieux désolants et grandioses. On voit d’inouïes torsions de corps de femmes se donnant toutes, fières, sans fausse honte, dans un dernier baiser à celui qui repart vers la mort. On voit de ces créatures qui rient jusqu’à la seconde du départ et qui, brusquement, l’homme disparu dans le remous, s’affaissent en sanglotant sans lâcher la main de leur enfant hébété. On voit, sous un falot éclairant de vieilles affiches balnéaires déchirées, les faces blêmes des ouvrières qui se tendent vers le couloir d’où surgiront les poilus boueux, revenus du front; et chacune attend le sien, et l’affreux doute les tenaille toutes, et sous la poussée de leurs corps confondus la barrière craque. On entend des phrases qui arrachent les larmes, tout le monde se parle, il n’y a ni distances sociales ni scrupules, parce que tous et toutes viennent pour la même joie ou la même douleur devant ce grand trou noir du fond d’où, parmi la fumée, les feux rouges et verts, la pluie, la nuit, les grands trains impassibles déversent ou emportent des formes aimées. Cette triste beauté, Steinlen l’a pénétrée, et non pas en dilettante, en observateur sagace, froidement curieux, mais avant tout en homme au cœur fraternel; rien du décor et des gestes n’a échappé à son regard de peintre, mais surtout il a communié avec 30 ces foules. Dans le simple dessin d’un «pépère» étreignant sa pauvre compagne en un coin de corridor, il a mis toute la compassion et toute la tendresse, et il a dit autant par quelques traits de son crayon cursif qu’un romancier en bien des pages. Mais, même sans faire intervenir l’image du soldat, il a su évoquer tout le tragique quotidien de cette guerre; il lui a suffi de dessiner deux braves bourgeois verdunois, vieux, faibles et calmes, exilés assis sur un chariot à bagages près de leur petite valise, attendant d’aller où? avec une résignation infinie...

On ne décrit pas un tel art, car il est lui-même une synthèse de la description littéraire, et il faudrait s’arrêter à chaque croquis. J’essaie moins de suggérer l’œuvre que d’en définir les directions en rendant un juste hommage à celui qui, de toute la science de son beau métier et de toute la sincérité de son cœur profond, l’a réalisée. C’est encore un des caractères de cette conception si spéciale que la grande préséance donnée par Steinlen, en ses séries, aux femmes et aux enfants. Il y en a beaucoup plus que de soldats. Par-dessus tout, un chef-d’œuvre d’art, de grâce triste et d’amour: le convalescent infirme, la béquille sous un bras, s’appuyant de l’autre sur une jeune femme aux grands voiles. Rien ne rendra par des mots le modelé de ce jeune corps féminin sous les étoffes et les expressions de ces deux visages, et la technique miraculeusement simple, n’intervenant juste que pour signifier le sentiment. Que cela est donc beau! Courageuse est encore une chose admirable, montrant auprès du soldat prêt à partir, la femme fière, raidie, s’interdisant de pleurer. Et c’est une autre admirable chose, simplifiée à l’extrême, que ce dessin des Convalescents, deux jeunes soldats dont l’un se courbe, accablé, sur sa canne, tandis que l’autre, maigre et livide, défaille à demi, la face vers le ciel, le dos appuyé au mur de l’hôpital. C’est encore ici une œuvre où les limites de la poésie, du roman et de l’art du dessin ne sont plus discernables, où l’émotion emprunte tous les moyens pour s’imposer, où on ne pense pas à ces moyens, où l’idée seule compte. Ce n’est qu’après qu’on se demande comment c’est fait, et quelle magie sort de ce bout de papier crayonné, de cette note de carnet.

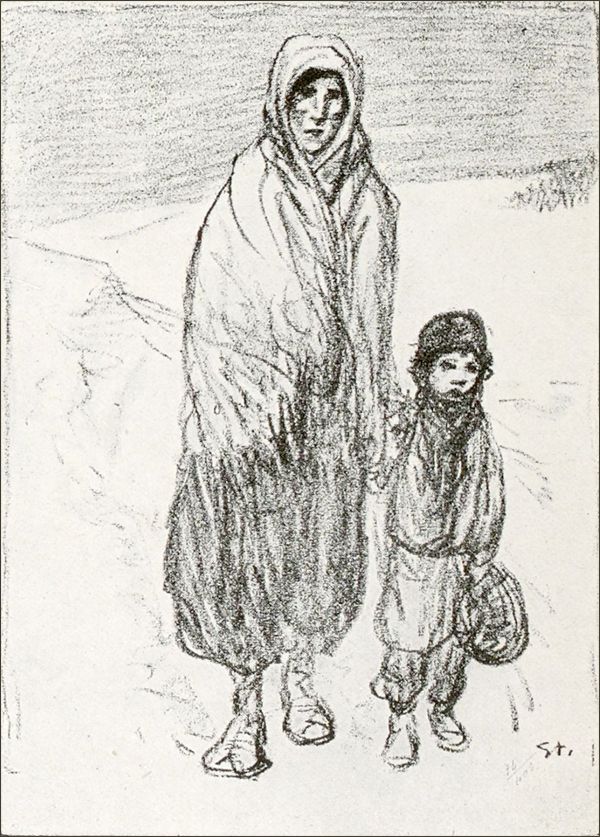

Steinlen, dans des camps de réfugiés, dans des centres d’évacuation, a dessiné des femmes et des enfants serbes, avec une force extraordinaire de caractère graphique: la fierté farouche, la mélancolie, la passivité de la race persécutée, massacrée et proscrite sont là tout entières. Steinlen a peint et dessiné, dans les wagons à bestiaux qu’éclaire un quinquet lamentable, le sommeil prostré des soldats recrus de lassitude, s’épaulant, offrant à la lueur trouble des masques ravinés, aux yeux gonflés, aux bouches tordues, béantes, pleines d’ombre. Il a peint, sur une route fangeuse, balayée par la rafale, le croisement des Deux Cortèges, celui des réfugiés qui cheminent avec leurs misérables hardes et celui des troupiers qui leur crient: «On les aura!» Il a vu et exprimé la paysanne et les gosses qui, navrés et stupéfaits, restent les bras ballants devant quelques pierres en murmurant: «C’est ici, chez nous!» Il a dressé, massive et sévère dans sa mante noire, la Vieille des Ruines, la petite bourgeoise respectable, correcte malgré tout avec sa capote et ses bandeaux plats, et dont toute la face est comme vitrifiée sous les larmes figées. Elle est au milieu des décombres, elle ne peut 33 même plus pleurer, elle n’a pas peur, rien ne l’intéresse, c’est une Niobé déjà insensibilisée dans la pierre, cette femme qui a tout souffert, tout vu, et que la mort physique a oubliée alors que son âme est morte depuis longtemps. Ah! Steinlen ne nous montre ni cavaliers, ni batteries, ni charges à la baïonnette, ni drapeaux, ni éclatements d’obus, et la formule de jadis est bien finie, mais comme il nous l’évoque tout de même, la guerre!

Il lui suffit de quelques centimètres d’eau-forte pour nous dire le serpentement de la relève dans l’étouffement boueux des boyaux—des formes confuses, des visages masqués, un faible miroitement sur la convexité des casques. Il n’a fait apparaître qu’à peine l’ennemi en deux ou trois lithographies: en l’une d’elles, un soldat prussien se dresse, la botte sur un cadavre de femme. Dans les deux autres, grandes et peuplées de foule, l’Entrée et la Sortie des geôles allemandes, une humanité malheureuse, paysans, journalières, prêtres, marmots, défile sous les coups de crosse des brutes, et ici encore tout est éloquent, expressif, vrai et poignant sans une seule velléité déclamatoire. Il faut enfin en venir à quelques compositions d’un caractère plus allégorique, où l’artiste révolutionnaire a exhalé le cri de son âme. La plus belle me semble être «La Victoire en chantant». A grands traits de fusain s’esquisse la jeune République nue, emportée dans un mouvement superbe, derrière laquelle s’élance au pas de charge la ligne des soldats. Ici tout est rythme et puissance, et si l’on évoque Daumier, c’est qu’il est immanquable qu’une très belle chose n’en rappelle pas une autre. Ailleurs, Marianne embrasse ses gars blessés pour elle. Deux féroces lithographies montrent la Belgique bâillonnée, la Serbie, nue et décharnée, écartelée sur la croix de supplice où la clouent quatre baïonnettes. Ce sont des visions si violentes qu’on peut à peine les regarder, comme ces dessins de Victimes sanglantes, hachées par le sabre et la mitraille, que l’artiste a rêvées en songeant aux boucheries de Dinant et de Louvain. D’autres ébauches, d’un faire large et brutal, reprennent le thème de la Marianne nue, telle que le génie de Delacroix la conçut le premier, et l’unissent au mouvement de la Marseillaise de Rude. Steinlen est, en effet, de ces hommes qui ont paru être des socialistes, des révolutionnaires, des anarchistes, aux tièdes et aux satisfaits, parce qu’ils aimaient le peuple dévoué et pitoyable et souhaitaient plus de justice, mais qui, en réalité, s’appelaient et étaient tout simplement, aux temps héroïques de Delacroix ou de Rude, des républicains conformes au véritable esprit libertaire, des Français indépendants, rebelles à tout joug, les Français du Chant du Départ, les amoureux de la belle fille au bonnet phrygien. Steinlen est même peut-être, de tous les 34 artistes qui nous honorent, le type le plus net de l’artiste républicain, analyste de notre prolétariat, poète de notre idéal social.

*

* *

J’aperçois que je n’ai encore à peu près rien dit de la manière, du dessin, de la technique de Steinlen, c’est-à-dire de ce qui, naguère, eût paru le plus important et même le seul objet d’une critique d’art. Elle est d’hier, et pourtant il semble qu’elle ait reculé subitement aux arrière-plans de l’académisme le plus vieillot, cette fameuse formule dont toute la génération de peintres cézanniens des dernières années d’avant-guerre a vécu: «Avant d’être un cheval, une femme nue ou une quelconque anecdote, un tableau est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées». C’était la fameuse théorie de la surface plane, qui fermait la fenêtre ouverte sur la nature par l’art impressionniste et refaisait du tableau une composition décorative préméditée. Transposons-la en littérature: «Avant d’exprimer la vie passionnelle ou intellectuelle, un livre est essentiellement un cahier de papier recouvert de mots en un certain ordre assemblés, et le plus beau livre du monde est le dictionnaire, il suffit de déplacer l’ordre des mots». On n’a jamais pris le moyen pour le but avec plus d’ingénuité, et si des mots ou des couleurs sont assemblés, c’est, essentiellement, pour exprimer spectacles ou passions. Que ces niaiseries sont loin! Si je n’ai presque pas parlé encore de la technique de Steinlen, c’est qu’il ne m’a pas laissé la liberté d’esprit d’y songer. Delacroix disait qu’on doit être capable de dessiner de mémoire la silhouette d’un homme qui tombe du sixième étage; il voulait dire par là qu’on doit acquérir le sens du dessin en mouvement, mais il n’interdisait pas d’être plus ému par un tel spectacle que pressé de le dessiner. Il sort une telle émotion des œuvres récentes du grand artiste dont je parle que je n’ai pas pensé à en examiner les procédés. Ces dessins résument ce que trente ans d’exercice probe et sérieux d’un métier peuvent conférer d’autorité technique à un maître en sa profession. Le talent de Steinlen, depuis les merveilleux dessins qui illustrèrent les deux volumes de Chansons de Bruant, est connu de tout le monde et n’a cessé de grandir.

Il parvient ici, comme il advient à tous les maîtres caractéristes, à une synthèse, à ce qu’on appelait aux temps romantiques un «strapassement» qui évoque certains de ces dessins de Rodin qui furent si mal compris. C’est une sorte 38 d’écriture nerveuse, rageuse, hachée, où le trait est tout, et où la silhouette est remplie par des masses pour donner l’équivalence des valeurs, des volumes, des plans. Partout, dans la recherche du mouvement, s’accumulent autour des membres des personnages les faux traits et les «repentirs». Rien n’est fini, tout y est: cela garde la saveur du carnet de route, la fiévreuse instantanéité de l’impression, sans que jamais le notateur ait fait, de retour à l’atelier, parade d’un savoir facile par des retouches. C’est avec une sûreté inouïe, résultat de profondes études, que quelques taches lithographiques animent une tête, l’éclairent de ces yeux dont aucun n’est «dessiné» et dont on lit pourtant la pensée: compromis, vraiment, entre l’art graphique et l’écriture, griffe plutôt que dessin—la griffe de Steinlen. Quelques tableaux se mêlent à ces lithographies, à ces eaux-fortes. Ils sont peints grassement, lourdement, dans une gamme de colorations étranges et un peu crûment sauvages, par tons plats d’affiche en couleurs. Il en est un notamment—des poilus transportant un blessé sur fond de nuit—qu’on ne saurait oublier et qui a la rudesse d’un Primitif; à la fois vrai et arbitraire, l’effet en est étonnant, et on ne le retrouverait chez personne d’aujourd’hui.

Resté en marge de toute école, de toute théorie, de toutes les tourmentes artistiques qui ont dévoyé récemment tant de talents et donné de l’importance à trop de maximalistes de la peinture, Steinlen est un grand observateur humain dont le cœur a parlé, dont le cœur a aimé ce que voyaient ses yeux, et qui, dans la vaste convulsion, est resté lui-même, plein de pitié clairvoyante. Il se sert magistralement des éléments naturels et éternels de son art, il suggère le sentiment par l’étude serrée puis largement synthétisée du visible, comme un Dickens du crayon: mais aussi avec une âpreté qui n’est point dans Dickens, une âpreté qui décèle la faculté d’indignation, sans laquelle la pitié n’est qu’une velléité inopérante. Toutes les haines sont restées en dehors de la conscience de cet homme à la voix douce, sauf la haine du Mal, et elle parle sourdement à travers ces dessins où il évoque les victimes, où les bourreaux sont invisibles et pourtant toujours présents. Et c’est pourquoi, dans cette guerre que nous faisons, et qui est la guerre faite au principe du Mal, une véritable croisade contre l’Antéchrist, l’artiste miséricordieux qu’est Steinlen est aussi un combattant.

Camille MAUCLAIR.

—«T’Y VAS? T’ES PAS LOUF!

—«Y A PAS... J’AI PROMIS UN CASQUE BOCHE A LA P’TITE BONNE DU

TROISIÈME.»

(d’après une lithographie).

LA CATHÉDRALE DE REIMS

UNE LETTRE DU FRONT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..... C’est du fond de la plus criante injustice

qu’on voit le mieux la justice.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J’ai essayé de m’élever au-dessus de la mêlée, mais plus je m’élevais, plus j’entendais ses cris et mieux j’apercevais sa démence et son horreur, la justice de notre cause et l’infamie de l’autre. Il est probable qu’un jour, lorsque le temps aura tassé les souvenirs et réparé les ruines, des sages affirmeront que nous nous sommes trompés et n’avons pas regardé d’assez haut, qu’on peut tout oublier, tout expliquer et qu’il faut tout comprendre; c’est qu’ils ne sauront plus ce que nous savons aujourd’hui, et qu’ils n’auront pas vu ce que nous avons vu.

Maurice Maeterlinck.

OUS ce titre: Que deviendra la Cathédrale de Reims? (essai d’une solution collective) nous avons publié dans le numéro de La Revue[2] du 1er Juillet 1917, les résultats d’une enquête ouverte sur cet intéressant et émouvant sujet. Qu’on nous permette d’en résumer ici les traits principaux, puis de reproduire une lettre que nous avons reçue tout récemment du «front», lettre, en tous points remarquable, et, au bas de laquelle nous ne sommes autorisé à inscrire que les initiales P.L. du nom de notre correspondant, sergent d’infanterie au secteur 155.

L’enquête en question fut motivée par une autre lettre venue également du front de guerre, et signée des initiales C.T. Et nous fûmes si vivement séduit par l’indiscutable noblesse du projet qui s’y trouvait formulé que l’idée nous vint d’en faire l’objet d’une consultation qu’il eût été facile d’ailleurs de généraliser davantage.

Voici le texte de cette lettre qui fut d’ailleurs publiée dans l’Art et les Artistes[3]. Mais le sujet est d’ailleurs 42 assez important, assez passionnant, pour qu’on y revienne inlassablement, au grand scandale des entrepreneurs de restaurations, nouveaux vandales, déjà mobilisés à l’arrière.

Monsieur,

J’ai lu votre article sur la Cathédrale de Reims. Oui, c’est l’avis de nous tous officiers: il ne faut pas la réparer. Il faut la consolider, la recouvrir adroitement et la laisser comme un témoin de la barbarie teutonne. Il faut y transporter les ossements des soldats épars sur les champs de France. Il faut inscrire, en lettres d’or, sur des plaques de marbre noir, les noms des héros morts pour la Patrie. Il faut entourer cet ossuaire, des canons pris à l’ennemi, mis debout et reliés par des chaînes fondues dans du bronze allemand. Et que tous les ans, à la date de la signature de la paix, proclamant l’écrasement de l’Allemagne, la France aille s’agenouiller devant les morts; et que l’Armée envoie ce jour-là tous ses drapeaux, avec une délégation d’officiers et de soldats, saluer les héros.....

C. T.

Les effets de la consultation portèrent surtout sur ces deux points:

Faut-il réparer la ruine sublime?

Faut-il en faire une sorte de Panthéon national pour les héros inconnus morts pour la Patrie?

Presque toutes les réponses furent affirmatives, trois d’entre-elles, celle de Rodin, de Roll, et d’Edmond Haraucourt, que nous publions ci-dessous, résument magnifiquement sous une forme concise et forte, toutes les autres que nous regrettons de ne pouvoir reproduire ici, faute de place, et qui sont signées des noms de MM. Cormon, Jean Richepin, Comtesse de Noailles, Emile Vandervelde, Gustave Geffroy, Emile Verhaeren, Steinlen, Waltner, Henri de Régnier, Albert Besnard, Luc-Olivier Merson, Arsène Alexandre, Frantz Jourdain, J.-H. Rosny, Aulard, Camille Mauclair, Remy de Gourmont, Joseph Reinach, Gabriel Fauré, Alfred Bruneau, Charles Morice, Edmond Rostand, Jean-Paul Laurens...

LETTRE DE RODIN

L’idée de défendre les ruines de la cathédrale de Reims contre toute restauration sacrilège et d’en faire le Panthéon des héros inconnus morts pour la Patrie, et dont les ossements sont aujourd’hui dispersés à travers tous les champs de bataille, est tout simplement sublime. J’y applaudis bien vivement comme aussi au projet de cette cérémonie annuelle où la France précédée par les drapeaux des régiments, irait s’agenouiller devant le glorieux ossuaire. Ce serait une sorte de sacre nouveau, et comme vous le dites, très justement, la vieille basilique mutilée, mais non défigurée par de profanes restaurations, verrait se renouer à travers l’histoire, les anneaux brisés de ses traditions nationales. Ce projet grandiose né dans l’âme d’un soldat et fait pour émouvoir l’âme de la France entière, doit aboutir.

Auguste Rodin.

LETTRE D’ALFRED ROLL

Je salue avec émotion l’auteur de la lettre que vous m’avez communiquée. Aucun commentaire ne saurait ajouter à cette idée:

—Associer les reliques de nos morts à la tragique Beauté de la Cathédrale.

—Rapprocher des saints et de nos rois, les héros de la Guerre par qui se continue magnifiquement l’Histoire de France que les pierres de Reims nous racontaient.

—Unir dans un même culte ceux qui sont tombés, pour que nous vivions, et la Basilique saignante, agonisante sous la sadique vengeance ennemie.

Oui! c’est bien là le monument sacré qui perpétuera le souvenir de notre âpre lutte.

Plus haut que l’action et la haine, ces deux tours mutilées, si belles de leur détresse, inviteront les Français de demain à ne rien oublier.

Alfred Roll,

Président de la Société Nationale des Artistes français.

LETTRE D’EDMOND HARAUCOURT

Un homme que je ne veux pas nommer et dont le monde entier a entendu la voix, osa dire: «Nous referons la cathédrale de Reims; 43 nous fournirons l’argent nécessaire». S’il est de ceux qui croient qu’on refait tout avec de l’argent, nous n’en sommes pas; nous sommes de ceux qui pensent qu’on ne refait pas des reliques: Reims en était une et des plus pures, trois fois sacrée, pour l’Art, pour la Religion et pour l’Histoire. Elle racontait en pierres les phases de notre évolution; toute l’âme française était écrite là, avec sa foi, son art et son histoire—que vient-il de lui arriver? De l’être davantage encore. Ce qu’elle a perdu de sa beauté—perte irréparable—elle l’a regagné en grandeur—grandeur inoubliable. Elle raconte une heure de plus, et cette heure-là compte parmi les plus magnifiques de la Nation et de la Race.

La voilà donc un peu plus sacrée encore, et encore plus légendaire. Plus que jamais il n’y faudra toucher qu’avec respect: la consolider, l’étayer, empêcher qu’elle ne croule, c’est tout ce que nous avons le droit de faire.

Elle était par sa valeur artistique le Parthénon du Christ, elle devient, avec ses blessures, le Temple de la Patrie. Laissons-lui pieusement ce caractère et, qu’on vienne vers elle en pélerinage. De toute ma foi de patriote et d’artiste, je me rallie au projet formulé dans la lettre du soldat anonyme.

Edmond Haraucourt,

Conservateur du Musée de Cluny.

Certains de nos correspondants comme MM. le Dr Langlet, maire de Reims, Louis Bonnier, Aulard, Henry Lapauze, Étienne Moreau-Nelaton, ou bien combattent nettement le projet, ou font des réserves sur certains points de détail, en s’appuyant sur des raisons d’ordre philosophique, légal, esthétique, sentimental ou même hygiénique... Toutes sont fort respectables.

«Si l’on veut donner cette destination nationale à la cathédrale de Reims, dit M. Aulard, il faudra, comme on dit, la désaffecter. On ne pourra le faire que si les consciences catholiques y consentent. Il ne faut pas que notre future victoire, par aucun de ses effets puisse attrister aucune conscience française. Notre joie devra être unanime.»

Et M. Aulard conclut en formulant un espoir qui est aussi le nôtre: «Espérons que très spontanément et très librement, les catholiques diront oui—à ce beau et national projet.»

Mais si sur ce point assez délicat, j’en conviens, les consciences catholiques se montraient dogmatiquement irréductibles, ne pourrait-on pas, sans porter une atteinte profonde à la grandeur du projet initial, élever sur l’emplacement même où fut l’Archevêché, tout à côté de la cathédrale, solidement consolidée et riche de ses glorieuses blessures, le monument commémorant aux héros inconnus morts pour la patrie, le Panthéon ossuaire, le tumulus honorarius sous lequel, dans de cryptes profondes, reposeraient pour l’éternité les ossements épars sur l’immensité du sol. J’entends bien l’objection de M. Henri Lapauze: «Les ossuaires seront constitués sur le champ de bataille. C’est bien le moins que les restes de nos glorieux soldats attestent leur héroïsme, là où il se manifesta.»

Sans doute, mais je me demande, avec une certaine anxiété, ce que deviendront tous ces restes humains qui gisent aujourd’hui, deçà delà, des bords de l’Yser aux forêts des Vosges, sous des tertres hâtivement élevés, lorsque les socs impitoyables des plus formidables charrues et les dents des herses perfectionnées auront rétabli l’ordre dans le sol chaotique des batailles à travers les débris de fer et les ossements confondus:

«Ayez pitié des morts des sauvages assauts,

«Pêle-mêle enfouis sous terre par monceaux.»

Et, puis, en admettant même qu’à l’aide de réglementations municipales très sévères ces tertres mortuaires puissent être préservés contre toute injure involontaire, quel spectacle de désolations 44 éternelles à travers nos campagnes de la Somme, de l’Aisne, de la Marne, de la Meuse... que celui de ces ondulations funèbres sur lesquelles le voile de l’oubli «double linceul des morts» s’étendrait d’année en année. Les restes identifiés seraient ramenés au pays natal et y reposeraient entourés des soins les plus pieux. Quand au Panthéon ossuaire de Reims, il ne renfermerait lui, dans ses cryptes profondes, véritables catacombes, dont l’hermétisme calmerait les appréhensions hygiéniques de M. Louis Bonnier, l’éminent architecte, que les restes des héros inconnus. Et, alors même que ces souterrains ne serviraient d’éternel refuge qu’aux pauvres restes dispersés seulement dans les plaines de la Champagne, leur suprême destination suffirait à justifier le pèlerinage dont parle l’auteur de la lettre anonyme citée plus haut et qui, suivant la belle expression de la comtesse de Noailles, deviendrait: «la fête de la douleur et de la gloire française».

Je vois déjà, vision poignante et sublime, se dérouler au milieu du frisson des drapeaux, au bruit des marches funèbres ou triomphales, le cortège immense des foules silencieuses, à l’ombre même de la cathédrale mutilée, mais toujours debout comme une éternelle protestation contre l’infamie des Barbares. Et cela dans la plus noble des cités, dans la ville martyre, qui fut, pendant l’interminable bataille, comme le cœur toujours saignant de la patrie envahie. Aujourd’hui, plus que jamais, s’affirme le devoir d’en faire le lieu sacré du pèlerinage annuel à la gloire des soldats du peuple, des héros morts pour la patrie.

C’est une nouvelle cérémonie du sacre qui aura aussi sa grandeur.

Et j’ose affirmer que bon nombre de projets de commémoration patriotique déjà sur le chantier et dont la réalisation constituerait un désastre artistique pour notre pays, projets pour la plupart d’une conception très déconcertante s’évanouiraient à jamais, si le principe de cette solennité annuelle d’une expression à la fois si émouvante et si synthétique, d’un symbolisme si clair et si noble était favorablement accueilli par l’opinion du pays et surtout par les braves habitants de l’héroïque cité.

Je n’ignore pas que le vénérable archevêque de Reims s’élève contre tout projet qui consisterait à s’opposer à la restauration de la cathédrale. «Nous réparerons la cathédrale, a-t-il déclaré—cela il le faut—nous avons les moulages de ses statues, les photographies en couleurs de ses verrières..... Puis le jour viendra où les portes se rouvriront pour l’exercice du culte, car je tiens, avant toute chose, que la cathédrale où fut baptisé le premier roi chrétien, reste la première église de France.»

Que Son Éminence me permette de lui faire observer qu’aux yeux de l’humanité toute entière, la basilique de Reims est aujourd’hui même, avec ses glorieuses mutilations, non seulement la première église de France, mais encore la première église de la Chrétienté. N’est-ce pas elle, en effet, que visait le geste incendiaire de l’impérial iconoclaste lorsqu’il s’écriait dans un accès de piétisme hypocrite: «Les églises catholiques du romanisme papal dont on vous impose l’admiration excessive sont parfois des injures au Tout-Puissant. Dieu y est injurieusement oublié au profit de saints imaginaires, véritables idoles substituées à la divinité par la superstition latine. Des maîtres allemands 47 dignes de notre race ne doivent pas décrire de telles églises sans s’élever avec indignation contre les superstitions du romanisme...»

Il faut que la Ruine subsiste éternellement. Jamais, dans l’histoire de l’humanité, symbole de protestation ne se dressa avec une plus terrible éloquence contre les crimes des Barbares. Voilà vraiment le grand monument du souvenir national.

«L’insulte, le crime ont placé une âme nouvelle dans le lieu profané. La Ruine est et sera le Témoin devant l’humanité. Elle ne doit pas plus être soignée et guérie, sous peine de perdre tout son sens, qu’un Christ dont on fermerait les cinq plaies...[4]

«Oh! non, n’y touchez pas! s’écrie avec une véhémence indignée, M. Antonin Mercié, l’illustre statuaire, l’auteur du Gloria victis et du Quand même! quelques jours à peine avant sa mort. Vous n’en avez pas le droit. Il ne faut pas la restaurer, voyez l’horrible travail qu’on fait à Saint-Sulpice tous les Viollet le Duc—ah! n’y touchez pas!»

Nous pourrions multiplier ici, les protestations, chaque jour plus nombreuses, venues, de partout, s’ajouter à la nôtre, pressantes, souvent très éloquentes. Mais la discussion désormais largement ouverte sur ce sujet passionnant, est loin d’être close, car, comme l’a si justement dit M. Jean de Bonnefon, «s’il faut haïr les Vandales, il faut craindre les architectes».

Veillons...

Mais pourquoi, dès aujourd’hui, les opinions contradictoires ne communieraient-elles pas dans le projet suivant, qui, nous semble-t-il, est de nature à donner satisfaction à tous:—Aucune restauration ne porterait atteinte à la majesté des ruines, mais une ou plusieurs chapelles latérales seraient consacrées aux cérémonies du culte, attestant ainsi la pérennité du caractère sacré de l’antique basilique. La ville et le chapitre de Reims pourraient prendre l’initiative de la construction d’une autre cathédrale. L’emplacement serait facile à trouver—plus facile peut-être que l’architecte rêvé—et les millions, on peut l’affirmer, afflueraient bien vite, de toutes les parties du monde.

Voici une des dernières protestations en date. Il s’en dégage une vive émotion. On sent que la pensée qui l’anime vient du plus profond du cœur, et comme on peut en juger, cette pensée s’exprime de bien jolie façon. Toutes nos cordiales félicitations au brave petit sergent de la ligne, qui dans le périlleux accomplissement de son âpre mission, au milieu des ruines fumantes et des misères sans nom, sous la menace constante de la mort et de l’anéantissement total, garde encore assez de sérénité d’âme pour enseigner le devoir et rêver de l’éternelle beauté.

A. D.

Aux Armées.

Monsieur,

Laissez-moi vous dire combien l’initiative que vous avez prise, au sujet de la Cathédrale de Reims, a intéressé les soldats qui ont vécu à son ombre tourmentée, et qui, des tranchées ou du cantonnement, chaque jour, au fond de l’admirable plaine fauve où gît la cité meurtrie, apercevaient les tours de l’église qui ne veut pas mourir.

Elle ne veut pas mourir parce que, n’en dût-il rester qu’un chapiteau, à la volute de l’acanthe ou à l’enroulement de la vigne s’accrochera la chaîne des souvenirs qui relie la ferveur d’autrefois au réalisme sentimental d’aujourd’hui. Le moindre de ses fleurons projettera dans l’avenir des rayons comparables à 48 ceux de n’importe quelle pierre arrachée aux édifices qui sont les jalons de la pensée, de la civilisation ou de la foi. Il me semble que tous vos correspondants sont d’accord sur cette question de principe.

Vous vous êtes adressé à des artistes, à des érudits, à des critiques. Vous serait-il agréable d’écouter un soldat? Un soldat qui a compté, aux douloureux battements de son cœur, les obus lancés sur la basilique, qui a, pendant près de trois ans, entendu siffler la mitraille au-dessus de la ville, et connu les nuits rouges durant lesquelles les quartiers flambaient comme des torches? Cette ville, dont nous occupions les faubourgs, est devenue un peu nôtre, nous l’avons veillée à la lueur de la lune ou des incendies, nous éprouvons pour elle le sentiment du bon infirmier pour son malade; nous voudrions que notre protection continuât, même lorsque le grand péril aura été écarté.

Or, la ville, c’est d’abord la Cathédrale, et il y a pour elle un «autre danger», celui de la restauration. Je n’envisage pas une restauration maladroite, meurtre déshonorant, mais une restauration intègre.

J’admets le monument rebâti ou consolidé avec un soin pieux, je suppose qu’il renaisse, double fidèle de sa splendeur pacifique, ce ne sera jamais qu’un maquillage indigne des blessures qu’il porte «comme des croix de Guerre». Quand le temps aura étendu sa patine, armure de l’oubli, sur les pansements de mortier et les onguents de ciment, les historiographes auront recours, pour dénombrer les plaies et insérer les désastres, aux archives photographiques; mais la masse ira répétant, toutes haines assouvies:

«On dit qu’en 1914, la Cathédrale fut brûlée pendant une guerre avec l’Allemagne...»

Et ce sera tout...

M. Lenglet, maire de Reims, soucieux de la résurrection de la cité, reproche à d’Annunzio s’écriant que «jamais la Cathédrale n’a été plus belle», de parler en poète. Il veut un programme d’action.

L’action d’une ruine est immense, la ruine prolonge dans le temps une leçon historique et morale, un enseignement philosophique insigne. Je garde vive l’impression produite sur mon cerveau d’enfant par les vestiges de la Cour des Comptes. Je ne peux entendre parler de guerre civile sans voir, entre des maisons claires, le carré de verdure où s’effritaient les murs calcinés. Aucun livre, aucun dessin, aucun récit concernant la Commune, n’a exercé sur moi une telle vigueur d’évocation.

Quelle ruine saurait être plus agissante que la Cathédrale de Reims?

La conserver avec ses blessures! Mais le voilà le programme d’action! Et quel programme! Éterniser aux yeux de la postérité le spectacle de la destruction imbécile; confier aux pierres la tâche de clamer à travers les âges le thrène de la raison outragée! Peut-on espérer un plus farouche anathème contre la guerre? Car il ne sera plus question, en ces temps futurs, il faut l’espérer, des hordes incendiaires du Kaiser. L’Allemagne se sera rachetée, sera rentrée dans la Société des Nations, avec des penseurs, des poètes, des artistes, dont les œuvres voileront les horreurs anciennes. Songions-nous à Attila, en lisant Gœthe, avant la guerre? Réprimer le désir de guerre sera la besogne que nous léguerons à nos enfants, en mourant de la guerre.

L’Allemagne incarne depuis cinquante ans le satanisme guerrier. Il est possible que ce satanisme s’empare, un jour, d’un autre peuple. Aussi n’entourons pas la basilique de canons allemands. Remplacés par d’autres engins, les canons tomberont au rang des catapultes. Il ne faut pas qu’on sourie devant la ruine. Une ceinture de canons rapetisserait l’église qui doit dominer, non seulement notre Guerre, mais toutes les Guerres.

Aussi, nous demandons qu’elle ne soit pas restaurée, indépendamment des travaux nécessaires à sa conservation (voûte, toiture, contreforts).

Qu’elle soit entretenue ainsi qu’une relique.

Qu’elle demeure le témoin du triomphe momentané, mais toujours redoutable, de la passion belliqueuse.

Tel est le souhait formé par la plupart des soldats, depuis celui qui conseille lourdement, en une sorte de respect superstitieux: «Faut pas qu’on y touche», jusqu’à l’artiste qui pâlit à l’idée que, peut-être, on «ravalerait» le Christ du portail Nord, le Dieu de lumineuse beauté, dont un éclat d’obus a balafré la joue droite.

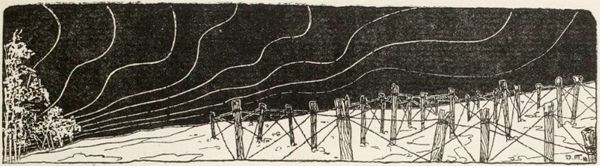

Au long de nos tranchées, vous l’avez sans doute constaté vous-même, lors de vos missions dans la zone de guerre, a poussé, drue, une moisson de croix. Dans la fièvre des premiers 51 combats, on a creusé des tombes collectives. Des héros anonymes y sont confondus. Parfois, sur le tertre, un clairon, un képi, des lambeaux de vêtement: rien d’autre. Que de berges de canaux et de rivières, que de talus de chemins de fer et de routes, enferment des ossements dont une baïonnette rouillée marque la place!

Le soldat de la Grande Guerre dort sur un cimetière. Il vit avec la mort. Il en parle familièrement, comme d’un camarade avec lequel il entreprendra la suprême étape. Il a appris à la respecter sans la craindre. Dans la certitude que sa formidable épreuve terrestre lui assurait l’immensité paradisiaque, et grâce au voisinage des troupes indigènes, il a accommodé le quia pulvis es des chrétiens et un doux fatalisme oriental. Il se paganise sans le savoir. Il fait l’impossible pour ne pas gêner le copain qui repose à deux pas de lui sous une légère couche d’humus; il se prive de feu pour donner un cercueil aux tués de la journée. Il fleurit les tombes, y sème des graines de plantes rares. Demain, il déposera des offrandes au pied des frêles sarcophages de sapin.

Alors, quoi d’étonnant à ce qu’il accueille favorablement la si noble pensée de consacrer aux morts éparpillés qui grelottent dans les champs, le profond caveau de Reims?

Qu’importe la désaffection de l’église?

Le canon ne l’a-t-il pas consommée déjà?

Quelle conscience catholique protesterait contre la réunion des cendres des soldats catholiques, protestants, israélites ou mahométans? N’ont-ils pas été frappés, tous, pour la Justice! la Fraternité dans le devoir humain qui dépasse les dogmes, doit-elle cesser dans la mort?

Et pourquoi la vie rentrerait-elle dans le temple? La divinité, qui en a été chassée, n’y rentrera-t-elle pas avec les morts?

La vie? Quelle vie? Des cérémonies? Des Te Deum officiels? Des enterrements prétentieux? Des tentures à crépine d’or «habilleraient» les piliers criblés d’éclats? Des indifférents écraseraient les dernières larmes d’azur tombées des vitraux pulvérisés? La vanité s’étalerait là même où la flamme a purifié le sanctuaire?

Désormais, un seul encens y doit brûler: celui des absoutes; une seule musique y vibrer: le chœur des lamentations; une seule prière y monter: l’hommage aux martyrs dont le sacrifice n’aura pas été vain.

On a trouvé des millions pour la construction du Sacré-Cœur, on en trouvera encore bien davantage, pour l’édification d’une Basilique nouvelle en un point choisi de Reims.

Et tandis que les portes de l’Eglise s’ouvriront à la vie d’après-guerre, dans l’éclat, la pompe, le faste et même la joie par quoi sera célébré un renouveau rédempteur..... sublime, avec les trous béants de ses verrières éteintes, ses cicatrices innombrables, ses statues mutilées, ses colonnettes tordues, la grande aînée refermera le mystère auguste de son ombre et de son silence sur les Braves qui, de leur sang, ont signé le chapitre le plus terrible de l’Histoire du monde.

Je vous prie, Monsieur, de bien vouloir excuser la liberté que j’ai prise et, de recevoir l’expression de ma haute considération.

P. L., SERGENT,

Secteur 155.

NOTES

[1] Nous devons à M. Dalignan, éditeur des œuvres de Steinlen (10, rue Auber), la gracieuse communication des dessins, eau-fortes, lithographies du grand artiste, publiés dans ce numéro spécial de l’Art et les Artistes.

N. D. L. D.

[2] La Revue, 45, rue Jacob.

[3] Les Vandales en France (page 15).

[4] Camille Mauclair.

TABLE DES MATIÈRES

| TEXTES | |

| Pages | |

| L’ŒUVRE DE GUERRE DE STEINLEN, par Camille Mauclair | 3 |

| LA CATHÉDRALE DE REIMS.—UNE LETTRE DU FRONT, par A. D. | 41 |

ILLUSTRATIONS

CINQUANTE-SEPT ILLUSTRATIONS DONT:

CINQUANTE-DEUX D’APRÈS DES DESSINS ORIGINAUX, LITHOGRAPHIES, EAUX-FORTES, LAVIS ET CROQUIS DE STEINLEN.

UNE D’APRÈS UNE EAU-FORTE DE Louis ORR.

ET QUATRE D’APRÈS LES EN-TÊTES DE CHAPITRES ET LETTRES ORNÉES, SPÉCIALEMENT EXÉCUTÉS POUR L’OUVRAGE, PAR J. MOSSO.

ÉPREUVES D’ART

COUVERTURE D’APRÈS UN LAVIS ORIGINAL: “LA FUITE”, DE STEINLEN.

“LA VIEILLE DES RUINES”, HORS TEXTE D’APRÈS UNE LITHOGRAPHIE DE STEINLEN.

“INTÉRIEUR DE LA CATHÉDRALE DE REIMS, EN JANVIER 1918”,

HORS TEXTE D’APRÈS UNE EAU-FORTE DE Louis ORR.

Au lecteur

Cette version numérisée reproduit dans son intégralité la version originale, à l’exception des publicités du début et de la fin du livre. La ponctuation n’a pas été modifiée hormis quelques corrections mineures.

L’orthographe a été conservée. Seules les erreurs évidentes de typographie ont été corrigées.

Les illustrations hors texte ont été rassemblées à la suite de chaque chapitre.

La version électronique html restitue le mieux la présentation du livre papier.

En cliquant sur les liens suivants, vous accédez directement aux livres français publiés sur gutenberg.org et qui sont classés par popularité, genre, auteurs.