Title: Geschichte der Mathematik im Altertum in Verbindung mit antiker Kulturgeschichte

Author: Max Simon

Release date: May 14, 2020 [eBook #62131]

Most recently updated: October 18, 2024

Language: German

Credits: Produced by Peter Becker and the Online Distributed

Proofreading Team at https://www.pgdp.net

IN VERBINDUNG MIT

ANTIKER KULTURGESCHICHTE

VON

DR. MAX SIMON

HONORARPROFESSOR DER UNIVERSITÄT STRASSBURG

VERLAG VON BRUNO CASSIRER

BERLIN 1909

Theodor Reye

IN

DANKBARKEIT UND VEREHRUNG

GEWIDMET

Diese Schrift ist im wesentlichen eine Drucklegung der Vorlesung, welche ich 1903 in Strassburg gehalten habe, nur der Abschnitt über Babylon musste infolge der raschen Arbeit des Spatens in Mesopotamien stark erweitert werden. Die Vorlesung sollte der Ausführung des Satzes aus meiner Didaktik und Methodik in Baumeisters Handbuch der Erziehungs- und Unterrichtslehre dienen, dass, wie jeder Oberlehrer, so besonders der Mathematiker möglichst allgemein gebildet sein müsse.

Für Ägypten hatte ich an Wilhelm Spiegelberg einen stets bereiten Führer und Helfer, für Indien konnte ich mich auf meinen langjährigen Freund Ernst Leumann stützen. Beiden Herren hier meinen herzlichen Dank auszusprechen, möge mir erlaubt sein.

Leider hat die Universitas litterarum Argentoratensis eine empfindliche und schwer begreifliche Lücke, es fehlt der Assyriologe, und so war ich hier auf mich selbst angewiesen, da die Hoffnung sich zerschlug einen Kritiker in W. Bezold zu finden, dessen höchst anziehende Monographie »Babylon und Ninive« mich in dies Gebiet eingeführt hatte, wie Ermans klassisches »Ägypten« in jenes.

Bei der Korrektur hat mich der Dozent der Philosophie an der Universität Berlin Dr. E. Cassirer, der Verfasser des Werkes »das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit« freiwillig unterstützt, wofür ich um so dankbarer bin als meine Augen nicht mehr die besten sind.

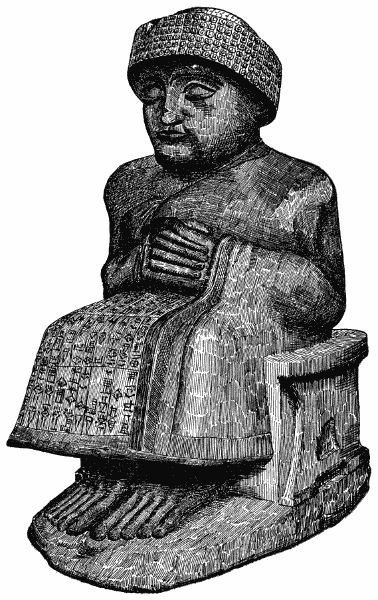

[S. VIII] Meinem Schüler und jüngeren Freund Herrn Diplomingenieur Ernst Frank bin ich für die mühsame und schöne Federzeichnung Gudeas und eine ganze Anzahl Photographien verpflichtet, aber die meisten Photographien hat mein langjähriger Kollege der Maler und Zeichenlehrer Herr Chr. Kneer in liebenswürdigster Weise mir geliefert.

Zum Schluss ist es mir Bedürfnis, der Verlagshandlung Bruno Cassirer, für welche die Drucklegung dieses Werkes mit ausserordentlicher Mühe verknüpft war, für ihre Sorgfalt und Opferwilligkeit meinen Dank auszusprechen.

Strassburg i. E., Nov. 1908.

Max Simon

Meine Herren!

Die zusammenhängende Geschichte der Mathematik auf strenger Grundlage ist einer der jüngsten Zweige unserer Wissenschaft; sie datiert eigentlich erst seit dem grossen Werke Jean Etienne Montucla's: Histoire des Mathématiques von 1758 oder richtiger vom 7. August 1799, an welchem Tage die beiden ersten Bände der zweiten Auflage erschienen. Es liegt dies in der Natur der Sache, eine Geschichtsschreibung setzt immer einen gewissen Abschluss voraus, es müssen die ihrer Zeit treibenden Gedanken — damals die Prinzipien der Infinitesimalrechnung — ausgebeutet sein, sie müssen ihre treibende Kraft verloren haben, um einer objektiven Darstellung Raum zu gewähren. Ganz analog schrieb der Aristoteliker Eudemos sein leider grösstenteils verlornes Geschichtswerk, als die Mathematik der Pythagoreer und Platoniker ihre Kodifikation durch Eudoxos und andere gefunden hatte. Man darf auch nicht vergessen, dass die Weltgeschichte selbst erst Wissenschaft geworden ist, seitdem am Ende des 17. Jahrhunderts Leibniz auf die Urkunde, auf die Forschung in den Archiven als ihre Grundlage hingewiesen hat.

So grossartig die Leistung Montuclas war, so hat doch nur ein geringer Teil seiner Darbietungen die Kritik bestanden. Einerseits war sein Plan zu gross für einen einzelnen Menschen angelegt, er sollte nicht bloss Geometrie, Algebra, Infinitesimalrechnung umfassen, sondern auch Astronomie, Mechanik und die bis zur französischen Revolution zur Mathematik gezählten Disziplinen, Optik, Nautik, Chronologie und Gnomonik. Dann aber sind erst[S. X] im 19. Jahrhundert die Quellen für die ägyptische, babylonische, arabische und indische Mathematik erschlossen worden, und selbst die Mathematik der Griechen und Römer erscheint uns heut in ganz anderem Lichte. Der Neuhumanismus von den grossen Philologen Friedrich August Wolf und Gottfried Hermann ausgehend, schuf eine Schule von Philologen, ich nenne nur Diels, Heiberg und Hultsch, welche mit einer vorher unbekannten Schärfe und ungeahntem Erfolge die mathematischen Werke der Alten, Euklid, Ptolemeus, Pappus, Heron, Archimedes, Vitruv etc. edierten.

Der grosse Aufschwung, den das Interesse für Geschichte der Mathematik im 19. Jahrhundert, besonders seit der Mitte desselben, genommen, erklärt sich aber auch allgemeiner. Mit Kants Kritik der reinen Vernunft setzt die kritische Strömung ein, die in erster Linie das Geistesleben des 19. Jahrhunderts beherrscht hat. Sie unterwarf sich durch Bolzano, Gauss, Kummer, Weierstrass, auch die Mathematik und drängte dazu, alles Überlieferte auf seine Wahrheit und seinen inneren Zusammenhang zu prüfen.

Dazu kam dann die stärkere Betonung des geschichtlichen Elements für die Ausbildung der Methode des mathematischen Unterrichts. Er hat seine Geschichte und seine Koryphäen für sich. Ich verweise auf die 2. Auflage meiner Didaktik und Methodik des Rechnens und der Mathematik (München 1908). Aber die Lehrer begriffen doch allmählich, wie die zahlreichen l. c. erwähnten Programme, denen ich als neuestes das Programm von Dr. M. Gebhart Ostern 1908 hinzufüge, beweisen, dass für den Unterrichtserfolg der Einblick in das historische Werden durchaus nötig sei. Denn der Einblick in das historische Werden der Erkenntnis vermittelt zugleich das beste Verständnis für die gewordene. Es sei hingewiesen auf E. Cassirer, das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit Bd. I 1906, Bd. II 1908.

Für den Lehrer ist dieser Einblick ganz besonders wichtig,[S. XI] weil nur die Geschichte Aufklärung gibt über die Schwierigkeiten, welche der Geist bei der Bewältigung der einzelnen Probleme zu überwinden hat. Dazu kommt noch ein anderer Umstand, der für die Schule ganz besonders zu betonen ist, der Hinweis nämlich auf den Zusammenhang aller Kulturarbeit, das ist kurz auf die Einheit des menschlichen Geistes. Logarithmen und Wahrscheinlichkeitsrechnung haben die Statistik und die Sozialgesetzgebung geschaffen. »Die stille Arbeit des grossen Regiomontan in seiner Kammer zu Nürnberg berechnete die Ephemeriden, welche Kolumbus die Entdeckung Amerikas ermöglichten.« (F. Rudio.)

Der kritische Geist des Jahrhunderts zeitigte noch eine Blüte, die der historischen Forschung zugute kam, so wenig erfreulich sie sonst ist. — Ich meine die Prioritätsstreitigkeiten, wobei allerdings die historische Wahrheit nicht selten durch die ebenfalls ganz moderne Ausbildung des Nationalitätsgefühls getrübt wird.

Dazu kommt noch ein weiteres wichtiges und treibendes Moment der historischen Forschung, das ist die nur historisch zu begreifende Wandlung, welche die Begriffe im Laufe der Zeit durchmachen, die Umwertung aller Werte, um mit Nietzsche zu reden. Nehmen Sie z. B. den Funktionsbegriff, den wichtigsten und weittragendsten von allen; Leibniz und die Bernoulli, die diesen Begriff zuerst als einen selbständigen ausgeprägt haben, nahmen das Wort von der gemeinsamen Bezeichnung der verschiedenen Potenzen von x her und bezeichneten y als Funktion von x, wenn ein analytischer Ausdruck, eine Gleichung vorlag, durch welche die Änderung des y an die des x gebunden wurde. Die Fourierschen Reihen, d. h. die nach dem sinus oder cosinus der multiplen eines Argumentes x fortschreitenden Reihen, welche eine einzige Darstellung für eine ganz willkürliche Veränderliche lieferten, zwangen dann Dirichlet den Begriff umzuprägen. Heute fasst man z. B. √x nicht als Funktion von x auf, wohl aber einen Dezimalbruch, dessen x-Stellen in x[S. XII]-Würfen ausgewürfelt werden. Hierher gehört die ganze Lehre vom Flächen- und Körperinhalt, sowohl die Flächenvergleichung als die Inhaltsbestimmung krummlinig begrenzter Flächen, überhaupt die ganze räumliche Messung. Noch Christoffel stützte in seinen Vorlesungen die Lehre vom bestimmten Integral darauf, dass das Integral den Flächeninhalt angibt. Er versprach zwar an dieser Stelle immer den arithmetischen Beweis dafür, dass Σ(yK∓1 yK) (xK∓1 xK) eine bestimmte Grenze habe gelegentlich zu liefern, aber die Gelegenheit fand er nicht. Jahrhunderte hindurch wurde die Integralrechnung Quadratur genannt, heute wird umgekehrt der Flächeninhalt durch das bestimmte Integral definiert. Der naive Mensch verbindet mit der Strecke sofort ihre Länge, aber 1892 wurde diese Länge definiert als die bestimmte transfinite Anzahl der Linienelemente. Und die Lehre von den Polyedern und dem Eulerschen Satze! Welche Wandlung hat da schon der Begriff Polyeder durchgemacht bis C. Jordan und C. K. Becker den Zusammenhang mit der Riemannschen Zahl p, dem Geschlecht der Abelschen Funktionen, der Ordnung des Zusammenhanges erkannten. Und der Begriff der Fläche, — man denke an die einseitigen Flächen Listings und Möbius', ferner an die stetigen aber nicht differenzierbaren Funktionen, ja an den Begriff der Geometrie selber, der sich in den letzten 50 Jahren vollkommen verschoben hat. All diese Entwicklungen können nur historisch oder gar nicht erfasst werden.

Allmählich aber hat sich auch in weiteren Kreisen ein reines Interesse an der historischen Forschung als solcher entwickelt. Es gewährt eine hohe Befriedigung, das grosse Gesetz der Kontinuität, das sich wie ein roter Faden durch alle menschliche Geistesarbeit hindurchzieht und alle menschlichen Generationen verknüpft, auch in der Mathematik blosszulegen und gewissermassen diesen Faden aufzurollen.

Das Standardwerk des Säkulums ist das Riesenwerk Moritz Cantors in Heidelberg, die Vorlesung über Geschichte der[S. XIII] Mathematik in 3 Bänden. Band 1 erschien 1880, Band 3 wurde 1899 fertig und noch ehe das Werk vollendet war, 1894, erschien die 2. Auflage des 1. Bandes, 1901 schon die des 3. Diese rasche Folge ist wohl der sprechendste Beweis dafür, wie sehr das historische Interesse unter den Mathematikern erstarkt ist. Das Werk Cantors ist eine staunenswerte Leistung und wird es bleiben, auch wenn es ihm ergangen sein wird, wie seinem Vorgänger, dem Montucla; die von diesem grossen Werke ausgehende Einzelforschung wird vieles, ja sehr vieles was im Cantor steht, berichtigen. Für indische, ägyptische, babylonische, hellenische Mathematik ist diese verdienstliche Maulwurfsarbeit bereits stark im Gange.

Wenn ich mich nun zu meinem Gegenstande wende, so ist es klar, dass ich nicht mit der Erfindung der Mathematik beginnen kann. Die Mathematik ist nie und nirgends erfunden worden und wenn die Ägypter die Erfindung ihrem Gott Thot zuschrieben, so ist damit auch nichts anderes gesagt. Mathematische Vorstellungen sind ja keineswegs auf den Menschen beschränkt; die Henne, die all ihre Küchlein, der Hirtenhund, der alle Tiere seiner Herde kennt, haben Zahlvorstellungen. Die Spinne, wenn sie ihr Netz anlegt, bedient sich ihres eigentümlich gebauten Fusses, wie eines Masszirkels, die Bienen haben beim Bau ihrer sechseckigen Zellen eine schwierige Maximumsaufgabe gelöst. Ja selbst der Regenwurm dreht den Grashalm um und schleppt ihn mit der Spitze voran in seine Röhre, und Proklus erzählt uns, dass auch der Esel in gerader Linie auf sein Futter ziele. Es ist eine lange durch ungezählte Jahrtausende fortgesetzte und durch Vererbung erhaltene Arbeit, welche von den dunkelsten Reaktionen auf Kontaktreiz etwa in den verschiedenen Wimpern der Aktinien bis zur bewussten dreidimensionalen Reaktion auf Tast- und Hautreiz führt und unsere Geometrie geschaffen hat und fortwährend an ihr schafft.

Wie überall, so geht auch der geschichtlichen Mathematik eine schier unendlich lange prähistorische Zeit voraus, in der die[S. XIV] wichtigsten Begriffe geschaffen werden: der des Masses, der Zahl, der geraden Linie, des Abstands, der Richtung, des Winkels, des Punkts, der Fläche, des Körpers etc.; in dieses Dunkel kann höchstens die Sprachforschung einiges Licht bringen. Wir sehen, dass die Masse überall vom eigenen Körper hergenommen werden, von der Puruscha, der Menschenlänge der Inder, der Elle Mah und Handbreite der Ägypter bis zum Fusse der Griechen, Römer und Germanen. Die Finger, gelegentlich auch die Zehen bilden die natürlichen Komplexe für die Zählung; 20, 10, 5 bilden die Abschnitte. Wenn die Griechen die Ebene επιπεδον nennen, d. h. das, worauf der Fuss steht, so können wir schliessen, wie sich ihnen der mathematische Begriff Ebene aus dem der Ebenheit entwickelt hat und ευθεια, was ich als die ohne Zeitverlust darauflosgehende interpretiere und mit θυνω zusammenbringe, bezieht sich auf die Gerade als kürzeste Verbindung, wie das lateinische recta mit Richtung zusammenhängt. Sinnesreize, Sinneswahrnehmungen sind es, aus denen sich die mathematischen Vorstellungen entwickelten und man kann sich den Ursprung und die Anfangsepoche der Mathematik gar nicht grobsinnlich genug vorstellen. Die Mathematik, die Arithmetik wie die Geometrie ist eine Experimentalwissenschaft bis Archimedes gewesen. Ja sie ist es noch heute, man denke an die Seifenblasen und die Gelatineflächen, die sich Kummer herstellte, an viele zahlentheoretische Sätze Fermats und Eulers, an Gauss' Zahleninduktion; und wenn man die Mathematik rubrizieren will, so gehört sie historisch zu den Naturwissenschaften, wenn sie auch allmählich mehr und mehr den Übergang zur reinen Geisteswissenschaft vollführt, und grade die gegenwärtige, durch Veronese und Hilbert gekennzeichnete Phase einen rein logischen Charakter trägt.

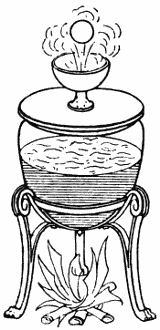

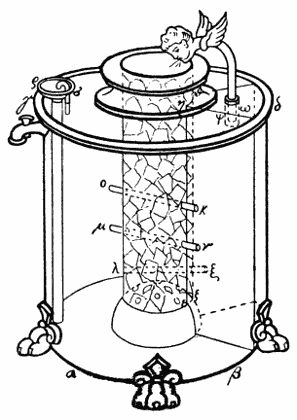

Wenn aber irgendwo der experimentelle Charakter der Mathematik hervortritt, so ist es bei den Ägyptern, deren Mathematik ganz und gar auf dem Wege des Experimentes zustande gekommen ist. Heron aus Alexandrien, der Mechanikus, wie ihn Proklus nennt, der grosse Feldmesser und Ingenieur, der[S. XV] wahrscheinlich 100 v. Chr. gelebt hat, ist in Form und Inhalt stark von altägyptischer Mathematik beeinflusst. In seinen 1903 von Schöne edierten Metrika sagt er: Nachdem die Körper, welche ein bestimmtes Gesetz befolgen, gemessen sind, ist es folgerichtig, auch die regellosen wie Baumstümpfe und Felsblöcke zu besprechen, da einige berichten, dass sich Archimedes dafür eine Methode ausgedacht hat. Falls nämlich jener Körper leicht transportabel wäre, sollte man eine hinlänglich grosse, vollkommen rechtwinklige Wanne machen, sie mit Wasser füllen und den unregelmässigen Körper hineintauchen. Es ist nun klar, dass soviel Wasser überfliessen wird, als jener Körper enthält. Soweit Archimedes, und nun schlägt Heron vor, den betr. schwer transportablen Körper mit Wachs oder Lehm zu bestreichen und zwar so, dass er mit der Umhüllung zu einem balkenförmigen Körper wird, dann den Lehm abzukratzen und gleichfalls in Balkenform zu kneten.

Man sieht, wie äusserst wahrscheinlich es ist, dass Archimedes, der in Alexandrien studiert hat, seine Formel über den Inhalt der Kugel auf physikalischem Wege gefunden hat.

Diesen experimentellen Charakter hat nun die gesamte Mathematik der Ägypter besessen, die ein Bauernvolk waren und sind, deren ganze Natur eine durch und durch realistische war, wie der Totenkultus und die Kunst bezeugen; waren doch ihre Säulen Nachbildungen der Lotos und Papyrosstauden, ihr Fussboden Nachahmung der Erde; ihr Leben nach dem Tode ganz nach dem Diesseits gemodelt, von allem andern zu schweigen.

Handel und Verwaltung zwangen zur Ausbildung der Rechenkunst. Der Handel wurde schon vor unvordenklicher Zeit von Staats wegen getrieben; grosse Handelsexpeditionen nach Punt (Somaliküste) und Kusch (Nubien) ausgesandt. Die Verwaltung war bis aufs kleinste organisiert. Ein Heer von Hofbeamten, ein Heer von Beamten der Lehnsbarone, sie ist in China und in Deutschland nicht bureaukratischer gewesen. Wir haben genug Denkmäler von dem Hochmut der Beamten und[S. XVI] dem selbstverständlich noch grösseren ihrer Schreiber. Die Feldmessung aber und die Baukunst entwickelten die Geometrie. Die Baukunst, die jene Denkmäler geschaffen, vor denen der grosse Napoleon seinen Soldaten zurief: Songez que du haut de ces monuments quarante siècles vous contemplent; und die gewaltigen Kanäle, Stau- und Schleusenwerke und Nildämme, die sich bis heute erhalten haben. Die Feldmessung aber musste in hohem Ansehen stehen bei dem komplizierten auf den Landbesitz gegründeten Steuersystem und dem hohen Werte des schmalen Kulturstreifens längs des Niles. Herodot, dem wir die erste Kunde von Ägypten verdanken, berichtet, dass Sesostris — in dieser sagenhaften Figur hat sich die Erinnerung an 2 Pharaonen, den mächtigen Pharao Sen-wos ret der XII. Dynastie etwa um 2200 und Ramses II erhalten — das Land in Quadrate geteilt und wenn der Nil in seiner Überschwemmung Land ab- oder angespült hatte, Nachmessungen der staatlichen Feldmesser stattfanden, zum Zwecke der richtigen Steuerveranlagung. Daraus ist dann schliesslich bei Strabo die Erzählung geworden, dass das ganze Land, weil der Nil die Grenzzeichen jährlich fortgerissen hätte, jährlich neu vermessen wurde.

Die historische, d. h. die auf Urkunden gestützte Zeit beginnt mit den Ägyptern und Babyloniern. Wenn wir mit den Ägyptern beginnen, so geschieht es nicht deswegen, weil wir heute noch die Vorstellung haben, wie sie von den Griechen ausgehend bis weit über die Mitte des 19. Jahrhunderts geherrscht hat, dass die Mathematik sich von Ägypten aus auf die übrigen Völker etwa wie eine Art Infektionskrankheit verbreitet habe. In seiner Festrede von 1884 sagt Emil Weyr, der vor wenigen Jahren verstorbene Wiener Mathematiker: »Es muss als feststehend angenommen werden, dass jedes Volk in seinem Entwicklungsgange schon durch praktische Bedürfnisse gezwungen war, sich geometrische Kenntnisse anzueignen. Die Höhe dieser Kenntnisse richten sich nach der Grösse der praktischen Bedürfnisse, zu denen auch die religiösen gezählt werden müssen.«

[S. XVII] Wie wesentlich, wie entscheidend diese letzteren z. B. für die indische Mathematik gewesen sind, wusste Weyr selbst nicht, als er die Worte aussprach.

Die Originalität der Ägypter ist gerade seit den letzten 30 Jahren keineswegs mehr unbestritten, in den letzten 30 Jahren ist auf den uralten Kulturzusammenhang zwischen Ägyptern und Babyloniern mehrfach hingewiesen worden, doch ist hier im einzelnen noch alles unklar. Für die Wägekunst und die Messkunst hängen die Ägypter direkt von Babylon ab. Die wunderbaren Funde von Tel Amarna zeigten uns kürzlich, dass um die Zeit des mittleren Reiches syrische Kleinkönige, die unter ägypt. Oberhoheit standen, in Asien an ihren Hof babylonisch berichteten, so etwa wie im 18. Jahrhundert unsere Gesandten französisch berichteten. Und was das Alter betrifft, so ist das ägyptische Papier, ja selbst das Leder nicht älter als die Ziegelsteine Babylons. (Die neuesten Forschungen L. W. Kings für Babylon [Chronicles Concerning early Babylonian Kings, 2. voll. 1907] und Eduard Meyers [Ägypten zur Zeit der Pyramidenerbauer, Leipzig 1908] geben allerdings dem ägyptischen Staate ein um mehrere Jahrhunderte höheres Alter.) Aber es gibt bis jetzt kein anderes Volk, für das die historische Überlieferung so wenig Lücken bietet wie das ägyptische. Erman in Berlin, der durch seine und seiner Schule Arbeit eigentlich erst die Ägyptologie auf wissenschaftliche Grundlage gestellt hat, sagt: Von der Zeit des Königs Snofru bis Alexander dem Grossen und von der griechischen Epoche her bis zum Einbruch der Araber und von diesem wieder bis auf unsere Tage liegt eine ununterbrochene Kette von Denkmälern und Schriftwerken vor, die uns die Verhältnisse dieses Landes kennen lehren.

Über 6000 Jahre können wir die Geschichte dieses Volkes und nur dieses verfolgen. Darum und nur darum beginne ich mit den Ägyptern.

Eine genaue ägyptische Chronologie existiert zurzeit nicht, obwohl im letzten Dezennium, insbesondere durch die Ausgrabungen der deutschen Orient-Gesellschaft unter Leitung von Borchardt, wichtige Ansätze gewonnen sind. Nach dem Vorgange des ägyptischen Priesters Manetho, der in griechischer Sprache eine Königstafel gab, von der einiges erhalten ist, hat man die Geschichte bis auf Alexander in 30 Dynastien geteilt. Ich gebe hier die Epochen nach Ed. Meyer (Ägypt. Chronologie 1904, Nachträge 1907) und W. Spiegelberg, und zugleich nach diesem die der Kunstgeschichte. Der ursprüngliche Zustand in einer Zeit, die sich unserer Berechnung entzieht, ist wohl der einer Besiedlung des Landes durch einzelne selbständige Gaue gewesen; diese Gauverbände haben sich während des ganzen Altertums erhalten. Aber sehr früh muss der Riesenstrom, der nur durch vereinte Kräfte nutzbar zu machen war, namentlich in Unterägypten ein straff zentralisiertes Reich geschaffen haben, das bereits vor 4000 ein Kulturland war. Nach Meyer hat es das ägyptische Kalenderjahr geschaffen, »das vom 19. Juli 4241 an 4000 Jahr unverändert in Ägypten bestanden hat, — das älteste feste Datum, welches die Geschichte der Menschheit kennt.« Der Tag ist durch den Heliakischen Aufgang des Sothis (Sirius) festgelegt, denn das ägyptische Jahr mit 365 Tagen sollte mit diesem Aufgang beginnen, und der verschob sich alle 4 Jahre um einen Tag. Es folgten dann zwei politisch getrennte, religiös und kulturell gleichartige Reiche, Unter- und Oberägypten, von denen jenes die Fischer und Schiffer des Delta, dieses die Ackerbauer[S. 4] des oberen Stromlaufs umfasste, bis etwa um 3400 Menes von Thinis, mit Königsname vielleicht Namarê, Wahrheit eignet dem Re, Unterägypten unterwarf und die beiden Reiche vereinigte. Diese Vereinigung war eine wirtschaftliche Notwendigkeit; die Ackerbauer Oberägyptens mussten sich die freie Ausfuhr ihres Kornüberschusses in die Länder des Mittelmeerbeckens sichern.

Die folgende Tabelle hat W. Spiegelberg seiner Vorlesung über die ägyptische Kunstgeschichte vom Winter 1906|7 zugrunde gelegt und mir die Publikation gestattet. Als Zentren der Frühzeit kamen neben Hierakonpolis (äg. Nechen) noch Buto (äg. Pe) in Betracht sowie Abydos. Als Könige der Kunstblüte des alten Stils sind Sahurê und Neweserrê zu nennen (Ausgrabungen der deutschen Orient-Gesellschaft L. Borchardt; vergl. Ed. Meyers, des um die ägypt. Chronologie hochverdienten Forschers Vortrag: Ägypten zur Zeit der Pyramidenerbauer, Leipzig, J. C. Hinrichs, 1908.) (Siehe Abb.)

Die Epochen der ägyptischen Geschichte und Kunst.

I. |

Prähistorische Zeit. |

II. |

Frühzeit — Archaische Kunst. Etwa 3400–2900 v. Chr. Dynastie I–III. |

III. |

Altes Reich — Pyramidenzeit. Etwa 2900–2500 v. Chr. 1. Dynastie IV — Die Pyramidenerbauer Cheops, Chephren und Mykerinos — Entwicklung des neuen Stils. 2. Dynastie V — Blütezeit des neuen Stils. Kunstzentrum: Memphis. Erste Übergangsperiode — Dynastie VI–XI — Etwa 2500–2000 v. Chr. — Zerfall des Reiches in Gaustaaten. |

IV. |

Mittleres Reich — Der klassische Stil — Dynastie XII. Um 2000–1800 v. Chr. — Sen-wosret (das Urbild[S. 5] des Sesostris) und der Labyrintherbauer Amenemhet-Labares (Moeris). Kunstzentrum: Fajum. Zweite Übergangsperiode — Dynastie XIII–XVII. Um 1800–1580 v. Chr. — Hyksosherrschaft. |

V. |

Neues Reich — 1580–1100 v. Chr. Dynastie XVIII bis XX. 1. Wiederbelebung des klassischen Stils — König Thutmosis III. und Königin Hatschepsowet. Um 1560 bis 1470 v. Chr. 2. Blütezeit — Der freiere Stil. Beziehungen zu der mesopotamischen und mykenischen Kunst. — Amenophis II. III. Thutmosis IV. — Um 1470–1370 v. Chr. 3. Sonderkunst des Ketzerkönigs Chinatôn (= Amenophis IV.) — Ausartung des freieren Stils. — Um 1375–1350 v. Chr. 4. Die Restauration — (Haremheb, Sethos I.). Um 1313–1292 v. Chr. 5. Ramessidenkunst — (Ramses II.). Impressionistische Richtung in der Architektur. — Um 1292–1100 v. Chr. Dritte Übergangsperiode — Dynastie XXI–XXV. Um 1100–663 v. Chr. Niedergang der Kunst und Beginn des Archaismus unter der libyschen und äthiopischen Fremdherrschaft. — Schischak. Kunstzentrum ist im ganzen neuen Reich Theben, mit Ausnahme der Regierung des Chinatôn, wo es El-Amarna ist. |

VI. |

Die Spätzeit — Um 663–532 v. Chr. 1. Saitenzeit — Dynastie XXVI. Psammetich, Amasis, Archaismus und Renaissance. Blütezeit der Porträtkunst. — Um 663–525 v. Chr. 2. Perserzeit — Verfall der Kunst während der persischen Fremdherrschaft (Herodot). Kunstzentrum ist Sais. [S. 6]3. Letzte Blüte unter den letzten einheimischen Dynastien — (XXVIII–XXX — Nektanebos) — 525–332 v. Chr. Kunstzentrum: Philä. |

VII. |

Hellenistische Zeit — Ausleben und Erstarren der ägyptischen Kunst — 332 v. Chr.–395 n. Chr. 1. Ptolemäerzeit — 332–30 v. Chr. 2. Römische Kaiserzeit — 30 v. Chr.–395 n. Chr. Zentrum der Kunst und Wissenschaft ist Alexandria. |

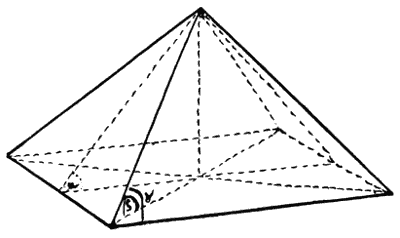

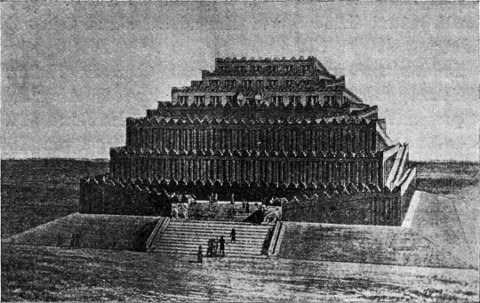

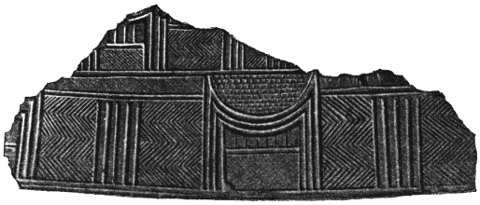

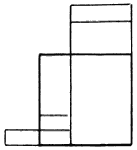

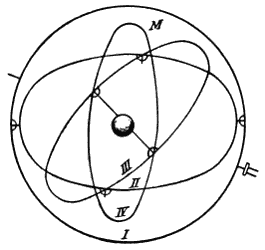

Die ersten 6 Dynastien bilden das alte Reich, etwa von 3400–2500. Die Hauptstadt ist Memphis, gegründet vom Könige Menes, dem Men Herodots, der lange völlig sagenhaft war, bis vor kurzem sein Grab bei Negade in Oberägypten mit der Leiche gefunden wurde. Das Grab, eine gewaltige Kammer aus Ziegelsteinen, ist eine sogenannte Mastaba, ein arabisches Wort, das eine grosse Bank bezeichnet. Das Grab, eine Nachbildung des Palastes, ist vorbildlich geworden, aus ihm sind die Gräber der Grossen und die Pyramiden, die Gräber der Könige, zunächst die der dritten und vierten Dynastie, hervorgegangen. Die Stufenpyramide von Sakkara (siehe Abb.) zeigt, wie sich die Pyramide aus aufeinandergesetzten Mastabas entwickelt hat. Nur durch ihre Höhe und Masse konnten die Gräber vor der Verwehung durch den Wüstensand geschützt werden.

Vor der Scheintür in der westlichen Mitte, aus der der Tote oder vielmehr seine Seele, der Ka, mit der Welt verkehren sollte, waren die Opfersteine und später die Opfertempel, wo die Angehörigen dem Ka ihre Gaben darbringen konnten. Die vollständige Anlage des Königsgrabes zeigten die Funde Borchardts bei Abusîr, der aus ihnen die Gräber der Könige der V. Dynastie, des Sahurê und des Neweserrê rekonstruiert hat. Zuerst der Empfangsraum, in den die Königsleiche aus dem Kahn getragen wird, dann ein sehr langer gedeckter Gang, mit vielen Reliefs geziert, der zum Totentempel führt, in dessen Hintergrund sich der Eingang in die Pyramide, die Scheintür der Mastaba, befand. Die Pyramide[S. 7] enthält viele Kammern und viele Kostbarkeiten, aber Statuen, wie in den Mastabas, sind dort nicht gefunden worden. Die vielen Kostbarkeiten entwickelten eine eigene Zunft der Gräberdiebe, uns sind die Akten eines grossen Prozesses unter Ramses IX. erhalten, und durch einen sonderbaren Zufall haben Northampton, Spiegelberg und Newberry bei ihren Ausgrabungen in der Gräberstadt (Nekropole) von Theben diese Akten verifizieren können (excavations in the Theben necropolis, London 1908).

Aus Furcht vor den Dieben sind die Königsgräber später in die schwer zugänglichen Felsentäler von Biban el Moluk gelegt, deren Zugänge polizeilich überwacht wurden, trotzdem sind sie geplündert worden.

Menes hat nach der Tradition die beiden Reiche Ober- und Unterägypten vereinigt, aber die Verwaltung war noch lange getrennt, es gibt zwei Silberkammern (Reichsbank), zwei Oberrichter oder Vorsteher des Südens und des Nordens. Der König trägt die beiden Kronen von Ober- und Unterägypten. Der König ist zugleich Oberpriester, geniesst göttliches Ansehen, er ist Sohn des Amon oder des Re, des Sonnengottes, ist Horus, d. h. Frühlingsgott.

Die Verwaltung ist aufs genaueste organisiert, das Land ist in Gaue verteilt, denen Gaufürsten mit eigenem Hofstaat vorstehen. Es ist die Zeit jugendlicher Kraft, des Erblühens von Kunst und Wissenschaft, die Glanzzeit ist die der V. Dynastie; riesige Tempelbauten, Mastabas, Steinkammern, dann die Riesenpyramiden des Cheops, des Chephre und des Mykerinos; sie fallen in die IV. Dynastie. Die Bautätigkeit tritt so in den Vordergrund, dass die Prinzen den Titel eines Vorstehers der Arbeiten des Königs tragen. Um den Syenit, das vorzügliche Baumaterial, zu gewinnen, hat sich das Reich bis an die Katarakten, bis nach Syene ausgedehnt. Aber nach der VI. Dynastie, nach Pepi III. geriet die Königsmacht in Verfall. Die Gaugrafen werden selbständig und erblich, im östlichen Delta um Tanis setzen sich libysche Stämme fest. Schon zur Zeit Pepis[S. 8] treten neben der Totenstadt, der Nekropole, von Memphis andere Nekropolen auf, die Gaufürsten lassen sich in ihrer Heimat begraben und viele Vornehme auch auf dem heiligen Boden von Abydos neben der Grabstätte des Osiris. Es bildet sich dann in Theben eine neue Dynastie heran, die in der XI. Dynastie das Land vereinigt und es beginnt mit der XII. Dynastie das mittlere Reich, dessen erster König Amenemhet I. gründlich Ordnung stiftet. Es muss wirr genug in Ägypten ausgesehen haben als Amenemhet das Land mit seinem Heere durchzog. In der uns erhaltenen Inschrift des Chnemhôtep eines sehr hohen Beamten heisst es: Damit er die Sünde vernichte, er, der wie der Gott Atum glänzte, da musste er auch wieder herstellen, was er zerstört fand. Er trennte eine Stadt von der anderen; er lehrte jede Stadt ihre Grenze gegen die andere kennen und stellte ihre Grenzsteine fest wie den Himmel auf. Er unterrichtete sich über die Wassergebiete der einzelnen Städte aus dem was in den Büchern stand und verzeichnete sie nach dem was in alten Schriften stand, weil er die Wahrheit so sehr liebte.

Das mittlere Reich geht bis etwa 1800. Gewaltige Bauten an Tempeln und Gräbern besonders in Theben, daneben auch nützliche Arbeiten wie Nildämme und besonders das grosse Staubecken des Mörissee, von Amenemhet III. Labares, dem Erbauer des Labyrinths angelegt, das sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat und die Landschaft Fajum erst fruchtbar machte. Zum ersten Mal wirkliche Eroberungskriege; Nubien, »Das elende Kusch«, wird der Goldminen in seiner Wüste halber nach langem Kampfe endgültig von Sen-wosret erobert, der im Herzen des Landes bei Semneh die Grenzfestung anlegt; auch mit Syrien und Arabien tritt Ägypten in Verbindung. Doch nach den 200 Jahren Blütezeit unter der XII. Dynastie zerrütten Thronstreitigkeiten, dieser Krebsschaden aller orientalischen Länder, ausgehend von den mächtigen Gaufürsten, das Land. Es erliegt dem Ansturm semitischer Nomadenstämme, den Hirtenfürsten, den Hyksos der Griechen, die von Nordosten her, von Suez[S. 9] eindringen und zweifelsohne von den Gaufürsten unterstützt werden.

Ihre Herrschaft nahm den Verlauf, den der Einbruch der Mongolen in das Kalifenreich und den der Germanen in das Römerreich genommen hat. Mit unwiderstehlicher Gewalt werfen die Barbaren das zerrüttete Reich über den Haufen, schaffen Ruhe und sehen dann, dass sie einen solchen Grossstaat zwar erobern aber nicht verwalten können. Die alte Regierungsmaschine arbeitet weiter und nur Garnisonen in den Grossstädten erinnern an die Fremdherrschaft. Nach einigen Generationen nivellieren sich die Fürsten und Vornehmen, und die späteren Hyksoskönige sind so gut Ägypter wie die Nachkommen Dschingis Khans gute Moslems wurden. Aber mit der Zivilisation, die sie gewinnen, verlieren die Barbarenfürsten ihre Kraft und so wurden die Hyksos allerdings nicht ohne Kampf nach etwa 300 Jahren von Theben aus durch Amose I. vertrieben.

Es beginnt das neue Reich, 1580–1100. Die Zeit der Thutmosen und Ramessiden, Ägypten wird Weltmacht. Noch der Urenkel des grossen Eroberers Thutmose III., Amenhôtep III. herrschte über Nubien, Libyen, Ägypten, Arabien, Palästina und Syrien, bis an den Euphrat und die Ramessiden behaupteten dieses Reich noch gegen die mächtige semitische Grossmacht der Chetafürsten. Aber das neue Reich ist ganz vom alten verschieden. Der Feudaladel wird systematisch vernichtet, etwa wie der französische durch Richelieu; es ist ein Militär- und Priesterstaat. Libysche und semitische und hellenische Söldner schlagen die Kriege; denn der ägyptische Bauer, tapfer wie jeder Bauer, wenn er sein Eigentum schützt, ist für Eroberungskriege nicht zu brauchen. Der König ernährt die Heere und die Priester, alles Land, soweit es nicht den Göttern gehört, d. h. den Priestern, die durch immer grössere Geschenke gewonnen werden, gehört dem König, der es den Bauern gegen eine Abgabe von 20 % des Ertrages vermietet. Aber in Wahrheit sind die Söldnerführer und der Hohepriester mächtiger als der König. Es ist die bekannte[S. 10] Verbindung von Thron und Altar, wobei gewöhnlich dem Altar der Löwenanteil zufällt.

Sehr lehrreich ist hierfür der grosse Papyrus Harris, über den uns Erman, Berl. Ber. XXI, 1903, aufgeklärt hat. Man glaubte vorher, dass es sich um ins Ungeheuerliche gehende Schenkungen Ramses III. an die Tempel handle, E. hat gezeigt, dass es sich um eine für die Begräbnisfeier dieses Königs in grösster Eile zusammengestellte Lobschrift handle, und dass die sogen. Geschenke die Bestätigung des Tempelbesitzes durch den König bedeuten. Aber wir erfahren auch, dass dieser Besitz mässig geschätzt ein Zehntel des ganzen Landes umfasste. Insbesondere war der Besitz und damit die Macht der Priester des Amon zu Theben ins Riesenhafte angeschwollen, daneben Heliopolis, äg. On, mit dem Tempel des Atum, der Abendsonne, und Memphis mit dem Tempel des Weltschöpfers Ptah.

Ich füge hier gleich einiges über die Religion und den Kultus an. Das ursprüngliche Negervolk hatte Fetischdienst, jeder Ort und Gau seinen Lokalgott, wie z. B. das Seenland Fajum den in Krokodilsgestalt verehrten Sokk. Mit dem Eindringen der sehr stark religiös veranlagten Semiten wurden aus den Fetischen im wesentlichen Lichtgötter, insbesondere wird die Sonne Gegenstand der Verehrung, bald als Abendsonne Atum, als Frühlingssonne Horus, als Mittagssonne Rê, als sich stetig erneuerndes Gestirn Osiris, als Lebenspenderin Amon. Mit der straffen Zentralisation des Reiches zentralisierte sich auch der Olymp, die Hausgötter der Dynastien wurden Herrscher in der Götterwelt, und werden mehr und mehr zu einer Gottheit, im wesentlichen die Sonne. Am frühesten sind Amon und Rê zum Amon-Rê verschmolzen. Längst musste die Geheimlehre der Priester monotheistisch gewesen sein, als Amenophis IV. sich entschloss, alle Machtmittel des Königs daran zu setzen, den Monotheismus zur Volksreligion zu machen. Zweifelsohne haben politische Motive mitgewirkt, der König erkannte die Gefahr, welche die Macht der Amonspriester zu Theben für die Dynastie[S. 11] barg, und versuchte sie zu brechen. Mit wahrhaft fanatischem Eifer bekämpfte er den Dienst des Amon, aus allen Denkmälern tilgte er den verhassten Namen, seinen eignen Namen, der Amon enthielt, änderte er in Chinatôn, »Verkörperung der Sonnenscheibe«, und seine Residenz verlegte er aus Theben nach El-Amarna. Ebendort wurde 1888 von Arabern seine Korrespondenz mit den asiatischen Tributfürsten in Keilschrift auf Tontäfelchen gefunden, sie bewies, dass er es vorzog, Jerusalem dem Ansturm der Chabiri (Hebräer) preiszugeben und das Anwachsen der Chetamacht zu dulden als seine Truppenmacht für die Durchführung der religiös-politischen Revolution zu schwächen.

Die Macht des Chetareiches ist es wohl auch gewesen, welche bald nach Chinatôns Tode den energischen Haremheb bewog, seinen Frieden mit den Priestern zu machen und den alten Zustand rücksichtslos wieder herzustellen. Er ermöglichte es so seinen Nachfolgern Sethos I. und Ramses II. den Kampf mit den Cheta mit Erfolg aufzunehmen. Der Kult der Götter war ein Herzensbedürfnis des Volkes, im Opferzeremoniell steht der König, der der eigentliche Hohepriester ist, obenan, wie es denn überhaupt anfänglich ein Laienpriestertum der hohen Beamten gab, neben dem aber auch eine eigene Priesterkaste stand, die später den Kult ausschliesslich leitete. Der Gott bewirtet das Volk und ein grosser Teil der Einkünfte der Priesterschaft ging für Brot und Bier zur Speisung des Volkes an den Festen auf, wie uns die zahlreich erhaltenen, sehr detaillierten Tempelrechnungen beweisen. Bei Erman findet man S. 388 die Beschreibung und S. 389 die Abbildung des grossartigen Tempels der Sonnenscheibe von Tell el Amarna.

Etwa ein Jahrhundert nach der Zeit Ramses III., der als der letzte das Weltreich im vollen Umfang besass, nahm der Hohepriester von Theben den Thron ein, um 100 Jahre später dem gewaltigen Scheschonk (Schischak), dem Führer der libyschen Söldner Platz zu machen. In den Kämpfen, die das Reich zerrütten,[S. 12] beginnt der Vorstoss oder Rückstoss der Assyrer, nur noch einmal von 625–525 bis auf Kambyses gelingt es der libyschen Dynastie, Psammetich, Nekao, Amasis, aus Herodot uns wohlbekannt, eine kurze Blüte ägyptischer Kultur, die absichtlich an das alte Reich anknüpft, herbeizuführen. Dann wird Ägypten persisch und wird mit Persien von Alexander dem Grossen erbeutet. Nach dessen Tode regiert 300 Jahre lang die Diadochenfamilie der Ptolemäer. Die hellenistische Kultur dringt ein, berührt aber nur die Vornehmen, unter Kleopatra wird 30 v. Chr. Ägypten römische Provinz. Die Kultur dieser Zeit verwächst mit der griechisch-römischen als hellenistische.

Die ägyptische Sprache gilt heute als verwandt mit dem Semitischen, dem Arabischen, Babylonischen und Hebräischen. Wir können sie verfolgen von 4000 v. Chr. bis 1650 n. Chr. Wir unterscheiden:

1. Das Altägyptische, die Sprache der Pyramidentexte, die als gelehrte Literatursprache bis in die römische Zeit unter Kaiser Decius fortlebt.

2. Die Volkssprache des mittleren und neueren Reiches, das Neuägyptische.

3. Das Demotische, die Volkssprache der griechischen Zeit.

4. Das Koptische, die Sprache der christlichen Ägypter.

Das Demotische knüpft unmittelbar an das Altägyptische an. Das Koptische zeigt zwar grosse lautliche Veränderungen durch den Einfluss des Griechischen, gewährt aber generaliter die beste Hilfe für die Entzifferung des Altägyptischen, denn die ersten drei Sprachen wurden ohne Vokale geschrieben.

Hinsichtlich der Schrift sind 4 Epochen zu konstatieren.

1. Die Periode der Hieroglyphen, welche von 4000 v. Chr. bis 250 n. Chr. reicht, obwohl in den letzten 1000 Jahren nur noch zu dekorativen Zwecken, wie Tempelinschriften und feierlichen Urkunden.

2. Die Periode der hieratischen Schrift, welche die Periode der Hieroglyphen von 2500, von der XI. Dynastie an, begleitet bis zu Psammetich. Sie hat sich aus Abkürzung der Hieroglyphen entwickelt. Sie ist die Geschäftssprache und Schrift und aus ihr entwickelt sich:

[S. 14] 3. Die demotische Sprache und Schrift, welche dann aber, als nach Diokletian die ägyptische Religion dem Christentum erlag, durch

4. die koptische Schrift verdrängt wurde, die griechisch ist, bis auf einige Zeichen, die demotisch blieben, weil sie Laute bezeichnen, die das Griechische nicht hat. Das Koptische ist eine tote Sprache, es erlag dem Arabischen. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts, genauer noch 1673 starb der nachweislich letzte Mann der Koptisch sprach, der 80jährige Muallim Athanasios. Nur noch im koptischen Kultus hat es sich als Sprache der koptischen Bibel gehalten, wie etwa das Latein in der katholischen Kirchensprache.

Meine Herren! Mit der Schätzung der ägyptischen Kultur ist es seltsam gegangen. Im ganzen Kulturgebiet des Mittelmeeres stand ägyptische Weisheit seit der Zeit der Hellenen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts im höchsten Ansehen, während ihre Kunst als seltsam und barbarisch gering geschätzt wurde. Die geheimnisvolle Weisheit der Priester, die vielen Inschriften in der wunderbaren Bilderschrift der Hieroglyphen — vielleicht ein griechisches Wort, das Einmeisselung in den heiligen Stätten bedeutet —, die unentzifferbaren Papyrosrollen, der einzig dastehende Totenkult, alles das trug dazu bei, den Gedanken an tief verborgene geheimnisvolle Weisheit zu erwecken. Welchen Eindruck Ägypten auf die Hellenen gemacht, erfahren wir aus Herodot, der ersten und der besten alten Quelle. Er, der Ägypten etwa um die Mitte des 5. Jahrhunderts bereiste, schreibt: Wie der Himmel bei ihnen von sonderlicher Art, wie ihr Strom eine andere Natur hat, als die übrigen Flüsse, so sind auch fast alle Sitten und Gebräuche der Ägypter entgegengesetzt der Weise der anderen Menschen. Bei ihnen sitzen die Weiber auf dem Markt und handeln, die Männer bleiben zu Hause. Lasten tragen die Männer auf dem Kopf, die Frauen auf den Schultern. Ihre Notdurft verrichten sie in den Häusern, die Speisen aber nehmen sie auf der Strasse zu sich und sagen dazu: Im Verborgenen müsse man tun, was unziemlich sei, aber notwendig, öffentlich aber, was nicht unziemlich sei etc.

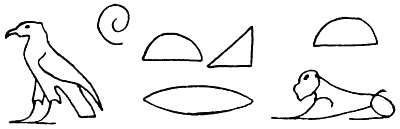

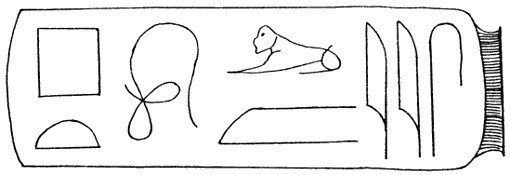

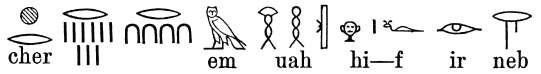

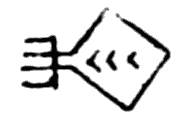

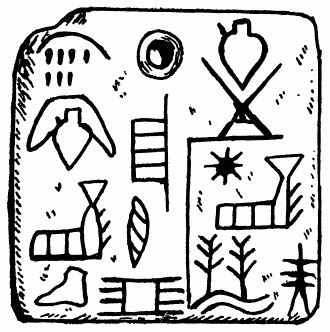

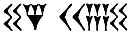

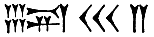

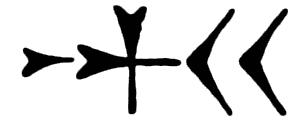

In jeder Hieroglyphe sah man ein Bild oder Symbol irgend eines tiefen Gedankens und suchte sie wie einen Rebus zu erraten.[S. 16] So las der bekannte viel wissende Jesuit Athanasius Kircher, der von 1601–1680 lebte und die Laterna magica u. a. erfunden hat, die sieben Zeichen:

welche in Wahrheit autkrtr heissen und den Titel αυτοκρατως, Selbstherrscher,

bezeichnen, der den Titel Imperator des römischen

Kaisers wiedergibt, in folgender Weise: Osiris ( = a) ist Urheber

der Fruchtbarkeit und aller Vegetation, (

= a) ist Urheber

der Fruchtbarkeit und aller Vegetation, ( = u). Seine

Zeugungskraft (

= u). Seine

Zeugungskraft ( = tk) zieht aus dem Himmel (

= tk) zieht aus dem Himmel ( = r)

der heilige Mophta (

= r)

der heilige Mophta ( = tr[*]) in sein Reich, und in einem

andren Falle las Kircher die 17 Buchstaben kasrs Tmitins sbsts

d. h. Kaiser Domitianus Sebastos so: Der wohltätige Vorsteher

der Zeugung der im Himmel vierfach mächtige übergibt durch

den wohltätigen Mophta die luftige Feuchtigkeit an den Amon,

der in der Unterwelt mächtig ist und durch seine Statue und

geeignete Zeremonien veranlasst wird, seine Macht auszuüben.

Kircher hat übrigens um die Kenntnis des Koptischen wirkliche

Verdienste. Er hat zuerst das Koptische als die altägyptische

Volkssprache bezeichnet (lingua aegyptiaca restituta 1645).

Während Kircher metaphysische und theosophische Spekulationen

in die Hieroglyphen hineinlas, fand der Abbé Pluche meteorologische

Beobachtungen in ihnen und ein Anonymus sogar Davidische

Psalmen.

= tr[*]) in sein Reich, und in einem

andren Falle las Kircher die 17 Buchstaben kasrs Tmitins sbsts

d. h. Kaiser Domitianus Sebastos so: Der wohltätige Vorsteher

der Zeugung der im Himmel vierfach mächtige übergibt durch

den wohltätigen Mophta die luftige Feuchtigkeit an den Amon,

der in der Unterwelt mächtig ist und durch seine Statue und

geeignete Zeremonien veranlasst wird, seine Macht auszuüben.

Kircher hat übrigens um die Kenntnis des Koptischen wirkliche

Verdienste. Er hat zuerst das Koptische als die altägyptische

Volkssprache bezeichnet (lingua aegyptiaca restituta 1645).

Während Kircher metaphysische und theosophische Spekulationen

in die Hieroglyphen hineinlas, fand der Abbé Pluche meteorologische

Beobachtungen in ihnen und ein Anonymus sogar Davidische

Psalmen.

[*] Der Löwe ist ein spätes Zeichen, das eigentlich dazu dient, r und l, die in alter Zeit das gleiche Zeichen haben, zu unterscheiden.

Meine Herren! Sie können sich denken, dass durch solche Spielereien die ganze Beschäftigung mit Hieroglyphen in Verruf kam und wir blieben für die wirkliche Kunde von Ägypten auf[S. 17] die griechischen Quellen, insbesondere auf Herodot, Eusebios, Horapollo, Plutarch, Diodor und die jüdischen Erzählungen in der Bibel angewiesen. Das wurde mit einem Schlage anders, als Napoleon im Jahre 1798 seinen Zug nach Ägypten unternahm, um von da aus die Engländer in Indien zu bedrohen. Grossartig wie der Plan und der Mann nahm er einen ganzen Stab hervorragender Gelehrten unter Vorsitz von Fourier mit, die mit der Erforschung des Landes beauftragt wurden, für welche Napoleon durch des Mathematikers Karsten Niebuhrs Reise in Arabien (voyage en Arabie) 1761–67 angeregt worden war. Sie haben ihre Aufgabe glänzend gelöst und ihr grosses Material in der description de l'Egypte, dem Fundament der Ägyptologie, niedergelegt. Statt der wenigen nach Rom und Byzanz verschleppten Inschriften lag jetzt eine Fülle von Texten vor und die Entzifferung wäre, wenn auch langsam, gelungen, wie die der Keilschriften Assyriens gelungen ist, auch ohne den glücklichen Zufall des Fundes von Rosette.

»Im August 1799, als die Lage des französischen Heeres schon recht misslich war, fand man beim Ausheben von Schanzen im Port St. Julien (Raschêd), 7,5 km N. W. von Rosette in der Nähe der westlichen Nilmündung eine schwarze Granittafel, deren Vorderseite mit drei Inschriften bedeckt war. Die oberste in Hieroglyphen, die mittlere in der ägyptischen Volksschrift zur Zeit der Ptolemäer, dem Demotischen, und die unterste in griechischer Schrift und Sprache. Im griechischen Text stand: Man solle dieses Dekret der Priester von Memphis zu Ehren des Königs (Ptolemäus Epiphanes, 196) in heiliger Schrift, in Volksschrift und in griechischer schreiben. Es war also kein Zweifel, dass die beiden ägyptischen Texte des Steines von Rosette die Übersetzung des Griechischen enthielten. In dem Dekret war mehrfach von König Ptolemäus die Rede, es war unwahrscheinlich, dass für diesen fremden Namen die Hieroglyphen als Symbolik dienen sollten. Die Vermutung lag nahe, dass die Hieroglyphen eine Lautschrift seien.«

[S. 18]

Sie wurde 1816 von dem grossen englischen Physiker

Thomas Young ausgesprochen, welcher an der durch die

Kapitulation von Alexandria 1801 nach England gesandten Tafel

i, n, p, t, f entzifferte und unabhängig von ihm kam der junge

französische Gelehrte Jean François Champollion-le

Jeune auf den gleichen Gedanken. Champollion muss als der

eigentliche Entzifferer der Hieroglyphen angesehen werden. Wer

sich genau für ihn und seine Taten interessiert, findet alles denkbare

Material in dem höchst fesselnden Werke von H. Hartleben:

Champollion, sein Leben und sein Werk 1906, in dem

mit der ganzen liebevollen Sorgfalt, deren nur eine Frau fähig

ist, und mit glänzendem Erfolg in vieljähriger unermüdlicher

Arbeit alle überhaupt beschaffbaren Urkunden verwertet sind.

Dass Young und Champollion Vorläufer hatten, ist selbstverständlich,

so erwiesen sich z. B. die Angaben des Kirchenvaters

Clemens Alexandrinus über das altägyptische Schriftsystem

bedeutend zuverlässiger als die des Herodot und Diodor.

Ganz bedeutend muss der Däne Georg Zoëga hervorgehoben

werden, der sich von 1783 an mit Hieroglyphik beschäftigte.

Zoëga, geschulter Philologe, — er war der Lieblingsschüler des

berühmten Göttinger Philologen Ch. G. Heyne —, hat den

Lautcharakter der Hieroglyphen erkannt. Er hat vermutet, dass

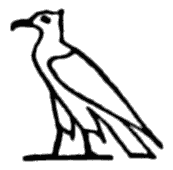

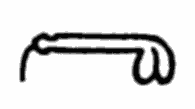

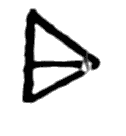

der Ring:  , die alphabetisch geschriebenen Namen des

Königs und der Königin umschlösse und was die Hauptsache

war, er hat die ägyptische Kunst richtig beurteilt. Winckelmann

hatte die ägyptische Kunst als völlig stabil hingestellt.

Demgegenüber zeigte Zoëga, dass es in ihr Entwicklung, Blüte

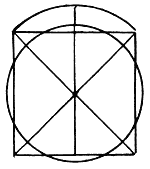

und Verfall gibt, kurz Bewegung. Heute wissen wir, dass das

alte Reich eine Zeit der Entwicklung durchmachte von kühner,

aber technisch unvollkommener Nachahmung der Natur aufsteigend

bis zu Meisterwerken wie: »der Dorfschulze, der Schreiber«,

und der gewaltigen Sphinx', das Abbild der vollen Majestät

des Königs (siehe Abbild.). Auf diese Zeit folgte ein Beharren

und ein Stabilwerden im mittleren Reich, ein Verfall in der[S. 19]

Hyksosperiode, bis dann im neuen Reiche die neue grossartige

Kunstepoche herbeigeführt wurde dadurch, dass die aus dem

Verkehr mit Syrien und Babylonien gewonnenen neuen Motive

der Eigenart des ägyptischen Volkes gemäss entwickelt wurden.

In dem Werke von H. Hartleben finden Sie, meine Herren, wie

Champollion von frühester Jugend an die Entzifferung des ägyptischen

Geheimnisses als sein Lebensziel erkannte und wie unentwegt

er diesem Ziel trotz Krankheit und Not nachgestrebt.

Von besonderem Einfluss ist das Interesse, das Fourier, der Verfasser

der Théorie de la Chaleur, dem genialen Knaben entgegenbrachte,

der 12jährig im Herbst 1802 dem Präfekten von Grenoble

durch den älteren Bruder, den ebenfalls bedeutenden Gelehrten

Jacques vorgestellt wurde. Aber wir sehen aus dem Buche

auch, wie gross die Arbeit, wie mannigfaltig die Schwankungen

und Irrtümer waren, bis es 1822 Champollion gelang, die grundlegenden

Sätze auszusprechen:

, die alphabetisch geschriebenen Namen des

Königs und der Königin umschlösse und was die Hauptsache

war, er hat die ägyptische Kunst richtig beurteilt. Winckelmann

hatte die ägyptische Kunst als völlig stabil hingestellt.

Demgegenüber zeigte Zoëga, dass es in ihr Entwicklung, Blüte

und Verfall gibt, kurz Bewegung. Heute wissen wir, dass das

alte Reich eine Zeit der Entwicklung durchmachte von kühner,

aber technisch unvollkommener Nachahmung der Natur aufsteigend

bis zu Meisterwerken wie: »der Dorfschulze, der Schreiber«,

und der gewaltigen Sphinx', das Abbild der vollen Majestät

des Königs (siehe Abbild.). Auf diese Zeit folgte ein Beharren

und ein Stabilwerden im mittleren Reich, ein Verfall in der[S. 19]

Hyksosperiode, bis dann im neuen Reiche die neue grossartige

Kunstepoche herbeigeführt wurde dadurch, dass die aus dem

Verkehr mit Syrien und Babylonien gewonnenen neuen Motive

der Eigenart des ägyptischen Volkes gemäss entwickelt wurden.

In dem Werke von H. Hartleben finden Sie, meine Herren, wie

Champollion von frühester Jugend an die Entzifferung des ägyptischen

Geheimnisses als sein Lebensziel erkannte und wie unentwegt

er diesem Ziel trotz Krankheit und Not nachgestrebt.

Von besonderem Einfluss ist das Interesse, das Fourier, der Verfasser

der Théorie de la Chaleur, dem genialen Knaben entgegenbrachte,

der 12jährig im Herbst 1802 dem Präfekten von Grenoble

durch den älteren Bruder, den ebenfalls bedeutenden Gelehrten

Jacques vorgestellt wurde. Aber wir sehen aus dem Buche

auch, wie gross die Arbeit, wie mannigfaltig die Schwankungen

und Irrtümer waren, bis es 1822 Champollion gelang, die grundlegenden

Sätze auszusprechen:

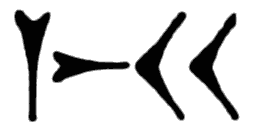

1. Die drei altägyptischen Schriftformen, Hieroglyphen, Hieratisch, Demotisch, stellen im Grunde dasselbe einheitliche System dar.

2. Das System besteht aus einem Gemisch von etwa 19 teils »figurativer«, teils »symbolischer« Zeichen.

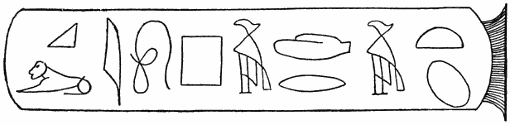

Champollion ging wie Young vom Stein von Rosette aus.

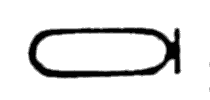

Dort kam an der Stelle, wo der griechische Text von Ptolemäus

spricht, derselbe Ring vor, den man von den Bildern der Tempel

neben dem Haupt des durch die Doppelkrone bezeichneten Königs

her kannte und in diesem Ring  finden sich die Zeichen:

finden sich die Zeichen:

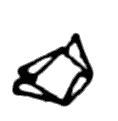

Champollion hatte bemerkt, dass auf einem Obelisken aus Philä, der wichtigen Grenzstadt in Unterägypten, neben demselben Königsring ein anderer stand, der 5 von den Zeichen des ersten Ringes enthielt. Aus der griechischen Inschrift an der Basis des Obelisken liess sich entnehmen, dass es der Name Kleopatra sei und er musste es sein, denn von den drei in der Königsfamilie üblichen Frauennamen: Arsinoe, Berenike, Kleopatra enthält nur der letzte 5 Buchstaben, die auch in Ptolemäus vorkommen. So wurden die Zeichen für die Laute a, e, l, m, o, p, r, s, t gefunden und bald fand Champollion Bestätigungen, die ihn weiter führten, so an dem Königsnamen Aleksentros, id est Alexander. Dazu kam dann bald als der schlagendste Beweis, dass, wenn man nach dieser Deutung Worte las, die phonetisch geschrieben, hinter denen aber, was sehr häufig ist, ein Deutungszeichen stand, wie z. B.

Eh und:

Eh und:

erp, man auf wohl bekannte koptische Worte ehe der Ochse und erp, der Wein stiess.

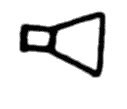

Diese Determinative oder Deutungszeichen waren unentbehrlich

und wurden immer zahlreicher. Dieselben beiden Zeichen

konnten noch bedeuten: Weinen, dann war ein tränendes[S. 21]

Auge dahinter

konnten noch bedeuten: Weinen, dann war ein tränendes[S. 21]

Auge dahinter  ; Feld, dann war ein Markstein dahinter,

wenn es Strick bedeutete

; Feld, dann war ein Markstein dahinter,

wenn es Strick bedeutete  . Wenn es Loben, Preisen,

Rufen, kurz einen Ausruf bedeutete, ein sitzender Mann, wenn

es Bedrohen, Bedrängen bedeutet, ein bewaffneter Arm:

. Wenn es Loben, Preisen,

Rufen, kurz einen Ausruf bedeutete, ein sitzender Mann, wenn

es Bedrohen, Bedrängen bedeutet, ein bewaffneter Arm:  ,

der überall vorkommt, wo Energie ihren Ausdruck findet. Es

sind diese Determinative Überreste der ältesten Zeit, wo die

Hieroglyphen wirklich Bilderschrift war, wie es die chinesische

Schrift noch heute ist. — Ich nehme als Beispiel die Hieroglyphe

,

der überall vorkommt, wo Energie ihren Ausdruck findet. Es

sind diese Determinative Überreste der ältesten Zeit, wo die

Hieroglyphen wirklich Bilderschrift war, wie es die chinesische

Schrift noch heute ist. — Ich nehme als Beispiel die Hieroglyphe

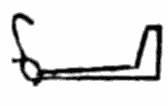

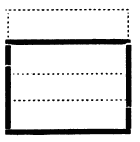

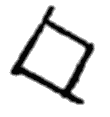

per das Haus, der rohe Grundriss eines Hauses,

wie es noch heute der ägyptische Bauer bewohnt. Aber das

Zeichen für Haus der ältesten Zeit wurde im Laufe der Zeit

zum Zeichen der Silbe per. Dies kann dann sehr verschiedenes

bedeuten:

per das Haus, der rohe Grundriss eines Hauses,

wie es noch heute der ägyptische Bauer bewohnt. Aber das

Zeichen für Haus der ältesten Zeit wurde im Laufe der Zeit

zum Zeichen der Silbe per. Dies kann dann sehr verschiedenes

bedeuten:  hinausgehen,

hinausgehen,  hineingehen.

hineingehen.

Als Champollion 1832 schon 10 Jahre nach seiner Entdeckung starb, war es ihm gelungen, das ganze Schriftsystem der Hieroglyphen zu entziffern. Dieser eine Mann hatte in einem Jahrzehnt das grosse Rätsel gelöst und ein ganzes Volk wieder in die Weltgeschichte eingeführt.

Nach den Hieroglyphen wurde die hieratische Schrift entziffert, die Priesterschrift, in der die meisten Papyri geschrieben sind, und die aus Zusammenziehung der Hieroglyphen, sogenannten Ligaturen, entstanden, sich zu jener verhält, wie unsere Schreibschrift zur Druckschrift und nach dieser von Brugsch das Demotische. Es konnte eine ägyptische Grammatik geschrieben werden, ägyptische Literatur gelesen werden und eine glänzende Bestätigung erhielten die Arbeiten der Ägyptologen als Lepsius, der 1842 die berühmte, so erfolgreiche, sogenannte preussische Expedition geleitet hatte und die Gräber des alten Reiches aufgedeckt hatte, 1867 auf dem Trümmerfelde der alten Stadt Tanis eine andere Trilingue fand, von sehr bedeutender Länge und ganz vollkommen erhalten: Das Dekret von Canopus, das sich auf eine Kalenderverbesserung bezog.

Aber als nun die ägyptische Literatur entziffert war, machte[S. 22] sich zunächst eine grosse Enttäuschung geltend. An Stelle der erwarteten tiefsinnigen Weisheit fand man eine wirre Mythologie, aus der nur die schon durch Plutarch, de Iside, bekannten Gestalten des Osiris, der Isis, des Seth oder Typhon, und des Horus oder besser Hor deutlicher sich abhoben. Man lese Erman S. 365 ff. Daneben Haarspaltereien, wie etwa die rabbinischen Untersuchungen über die Jakobsleiter, Zaubersprüche und eine tolle Dämonologie. Die Papyri entpuppten sich meist als Schülerhefte oder als Briefe, die zum Unterricht geschrieben waren und etwas mehr Inhalt boten eigentlich nur die Totenbücher, buchstäblich Reisehandbücher für den Ka, die Seele des Verstorbenen, auf seiner Reise in das Reich des Osiris, in die Totenwelt.

Die Medizin, die Herodot solchen Respekt einflösste, lernten wir aus dem grossen Papyrus Ebers kennen, eine ausserordentliche, reiche Sammlung von Rezepten, deren vornehmster Bestandteil Kot der verschiedenartigsten Tiere, überhaupt die ekelerregendsten Elemente sind. Beiläufig gesagt ist auch für die mathematische Tradition die Bemerkung nicht unwichtig, dass ein Teil dieser Rezepte noch heute unverändert einen Bestandteil der Volksapotheke in Europa bildet. — So schlug denn die Ehrfurcht in ihr Gegenteil um. Man unterschätzte die ägyptische Wissenschaft, wie man sie überschätzt hatte. Aber etwa seit 1880 trat eine Wandlung ein, die genaue Detailforschung, gefundene Briefe, Rechnungen, Steuerquittungen, Prozessakten zeigten, dass man es mit einer seit 4000 v. Chr. grossartig organisierten Verwaltung und mit einem ausserordentlich klaren und verständigen Volke zu tun hatte. In die Geschichte, in die Mythologie kam Licht, Lyrik, ein reicher Märchenschatz, wie ihn noch heute die Fellah lieben; auch die Kunst zeigte sich zum Teil auf erstaunlicher Höhe. Vergl. die kurze Kunstgeschichte von W. Spiegelberg. Man denke an die Statuen des Pepi und Ramses II., die herrlichen Statuen von Gizeh im Louvre etc. Ferner an Architekturwerke, Meisterwerke, wie die Tempel von Karnak und Luxor. Papyri, wie die älteren, auf Leder geschriebenen,[S. 23] z. B. der Papyrus Prisse, zeigten wirklich hohe Weisheit auf ethischem Gebiet 2500 v. Chr. Ausserordentlich früh war das Barbarentum, wie Menschenopfer, Tötung der Frauen und Sklaven, die es bei den Griechen noch im Homerischen Zeitalter gab, abgeschafft. Auch die Stellung der Frau zeigt die ethische Reife, sie war weit höher als bei irgend einem orientalischen Volke, vielleicht die Hebräer ausgenommen, selbst der Adel der Herkunft richtet sich nach der Mutter. Wir haben Kunde von der bedeutenden Rolle, welche z. B. Tye, die Mutter des Chinatôn, spielte, deren wundervoller Goldschmuck vor kurzem gefunden wurde, wir wissen von der zwanzigjährigen kraftvollen Regierung der Hatschepsowet, der Mutter des grossen Thutmosis III., welche u. a. eine grosse und erfolgreiche Expedition nach Punt sandte und dort ihre Statue aufstellen liess. Die Ehe war sehr früh im wesentlichen monogamisch, und das Familienleben ausserordentlich innig. Vielleicht hat die Schwesterehe der Ägypter zu dieser Wertung der Frau beigetragen. Anfänglich Sitte der Vornehmsten, wohl um Erbteilungen zu vermeiden, verbreitete sie sich rasch über das ganze Land, und die Ägypter haben für Schwester und Geliebte das gleiche Wort. — Die Rechtspflege war sehr früh geordnet, Richter von Fach führten die Untersuchung, die Strafen bestimmte der König, sie waren nicht grausamer, als sie bei uns bis ins 19. Jahrhundert hinein gebräuchlich waren.

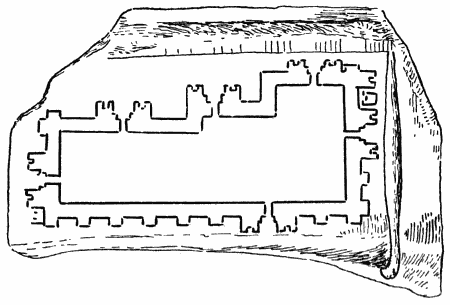

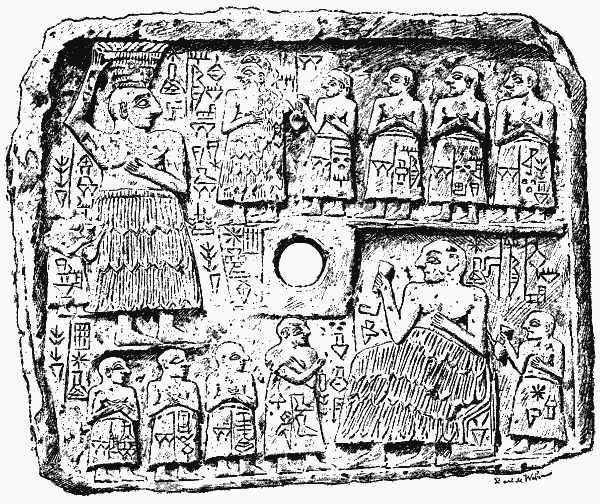

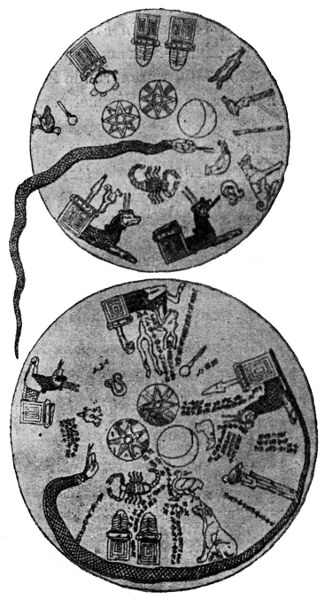

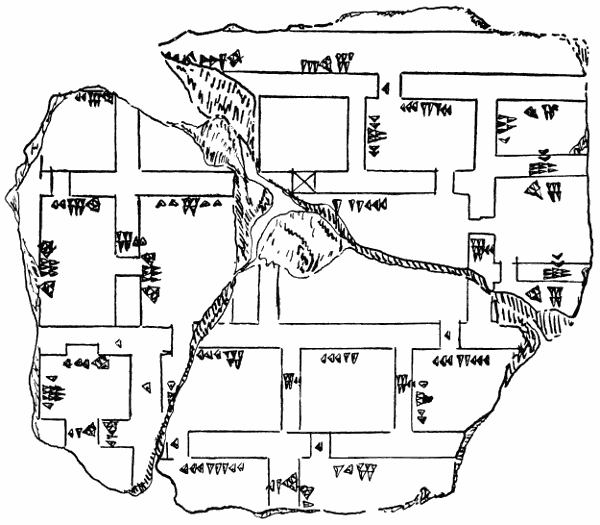

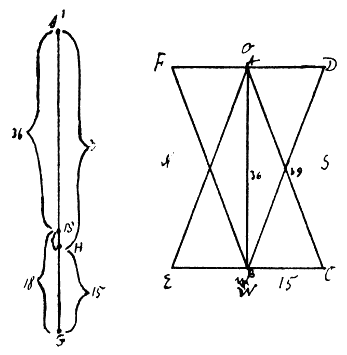

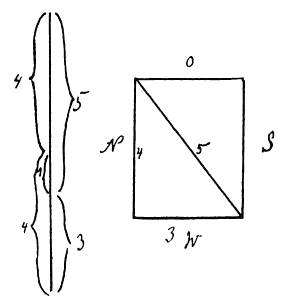

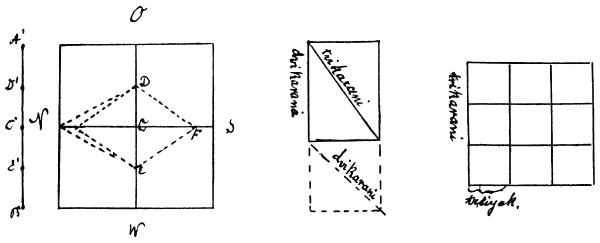

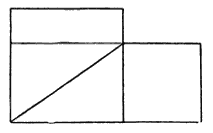

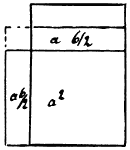

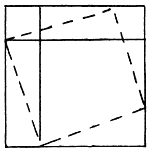

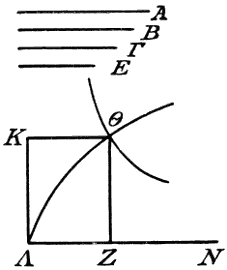

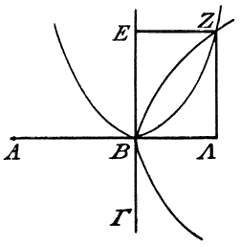

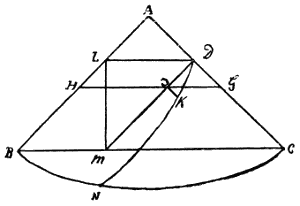

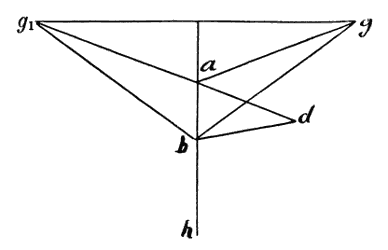

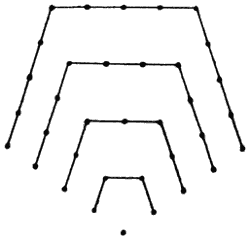

Was nun die Mathematik der alten Ägypter betrifft, so waren wir bis 1868 auf sehr dürftige Quellen angewiesen. Dass die Ägypter schon früh im Besitze nicht geringer mathematischer Kenntnisse gewesen, geht schon aus den gewaltigen Bauten hervor. Die Gräber der Grossen waren genau orientiert. Stets stand die Statue des Toten, die dem Ka, der Seele, Gelegenheit geben sollte in seinen Leib zurückzukehren, so dass sie genau nach Westen schaute. Die grossen Pyramiden waren auf das Genaueste orientiert, so dass die wunderbarsten Vermutungen, und zwar vor noch nicht langer Zeit, über ihre eigentliche Bedeutung gemacht wurden. Ich nenne nur die des Ingenieurs Price Smith über die Pyramide des Cheops. Im allgemeinen standen die Tempel im Meridian. Diese Orientierung war Aufgabe einer besonderen Priestergruppe, der Harpedonapten id est der Seilspanner. Der König selbst beteiligte sich dabei. Man vergleiche die von dem früheren Strassburger Ägyptologen Dümichen veröffentlichte Baugeschichte des Tempels von Denderah; der Tempel wird genau nach dem Eintritt der Plejaden in den Meridian orientiert. Dort ist der König abgebildet an einem Pflock stehend, und diesem gegenüber steht Să̇fchet, die Göttin der Wissenschaft und der Bibliotheken; beide schlagen gleichlange Pflöcke mit einer Keule in den Erdgrund und halten gemeinsam ein Seil. Die Inschrift sagt: Ich habe gefasst die Holzpflöcke und den Stiel des Schlegels, ich halte das Seil gemeinsam mit der Göttin Să̇fchet. Mein Blick folgt dem Gange der Gestirne; wenn mein Auge an dem Sternbilde des Siebengestirns angekommen ist und erfüllt ist[S. 25] der mir bestimmte Abschnitt der Zahl der Uhr, stelle ich die Pflöcke auf die Eckpunkte deines Gotteshauses. Die Stelle: wenn mein Auge usw. wird dadurch verständlich, dass die Himmelskarte so angelegt wurde, dass unter der Mitte des Himmels ein Mensch aufrecht sitzt und nun wird der Gang der Sterne angegeben. Uns sind mehrere solcher Listen erhalten. Da heisst es z. B.: Am 16. Phaopi steht in der 8. Stunde die Fingerspitze des Sternbildes Sa'h id est Orion über dem linken Auge etc. Ich will hier nur kurz bemerken, dass auch unser Kalender im wesentlichen auf die Ägypter bezw. Babylonier zurückgeht.

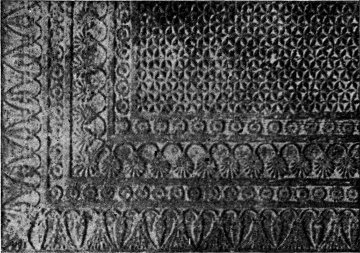

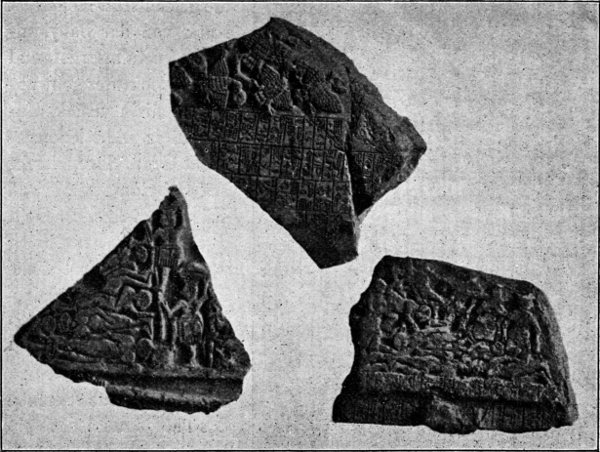

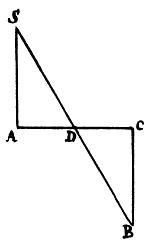

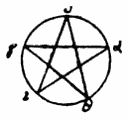

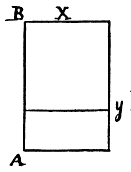

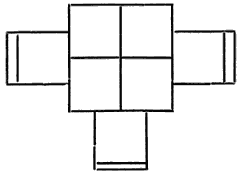

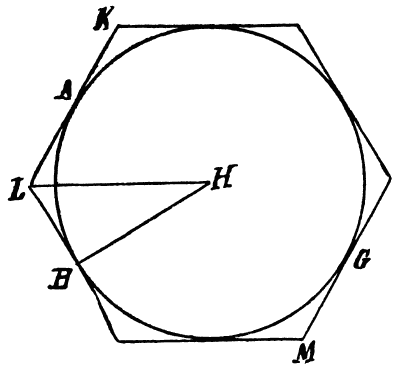

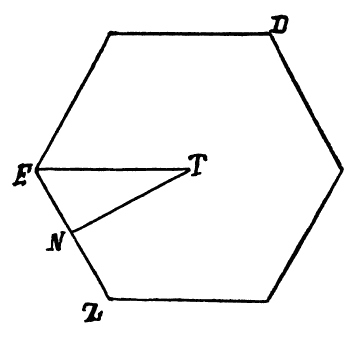

An Werkzeugen war ihnen schon in ältester Zeit der rechte Winkel, das Richtscheit, bekannt, das man u. a. in einer Tischlerwerkstatt gefunden hat; die Orientierung im Felde geschah durch das Spannen des Seiles mit den Knoten 3, 7, 12. Dass danach das pythagoreische Dreieck mit den Seiten 3, 4, 5 den Ägyptern bekannt war, steht unzweifelhaft fest. Auch Zirkel verschiedener Art können nicht gefehlt haben. Ein eigentümliches Instrument zum Ebenmachen, unserem Hobel entsprechend, ist ebenfalls gefunden worden. An Massstäben etc. hat es auch nicht gefehlt. Das Richtscheit kommt des öfteren auf Bildern in der Hand des Königs vor, wie etwa der Pflug in der des Kaisers von China. In der Ornamentik findet sich eine Reihe geometrischer Figuren, ihre Wagenräder verlangen die Kreisteilung, anfangs sind sie viergeteilt, später nach Zusammenstoss mit den Chaldäern oder Babyloniern sind sie sechsgeteilt. In der grossen Schenkungsurkunde des Tempels von Edfu haben wir eine ganze Reihe von Flächenberechnungen; einzelne Rechenexempel finden sich in den Papyri, aber im grossen und ganzen waren wir auf sehr dürftige Nachrichten der Klassiker, in erster Linie auf Proklus angewiesen.

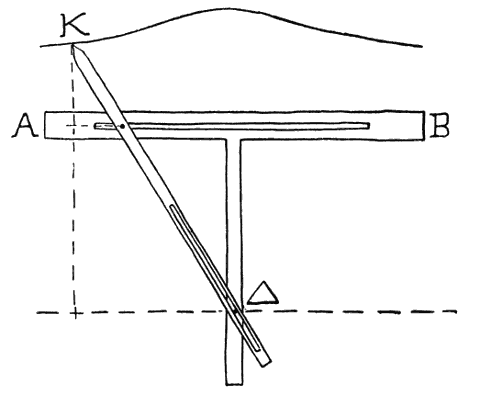

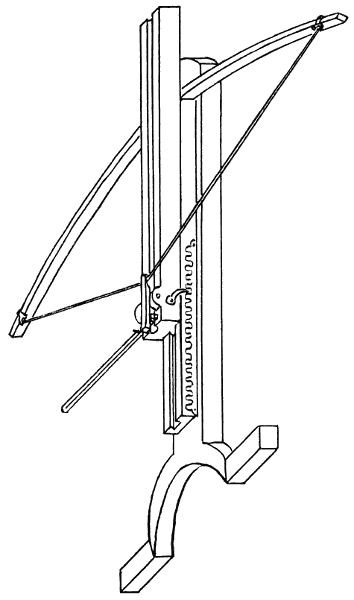

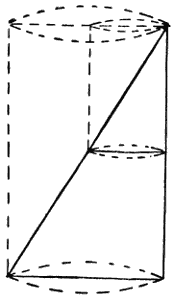

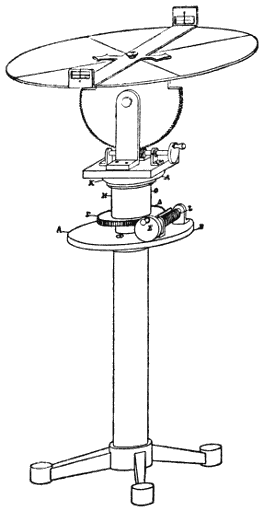

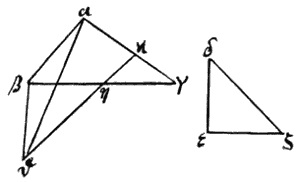

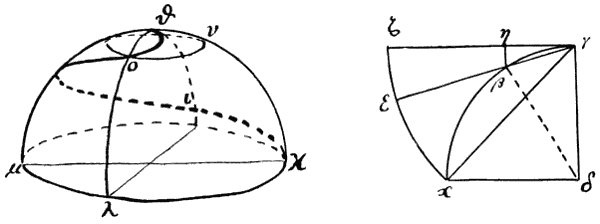

Fest steht, dass Thales, der Milesier, etwa um 600 einige Kenntnisse, die ihm ägyptische Priester vielleicht wegen ihrer Geringfügigkeit mitgeteilt hatten, nach Jonien brachte, darunter den Satz von den Basiswinkeln im gleichschenkligen Dreieck,[S. 26] den 2. Kongruenzsatz und die Konstruktion des gleichseitigen Dreiecks. Weit länger und fruchtbarer scheint der Aufenthalt des Pythagoras, dem es allem Anscheine nach gelang in die schwierige Sprache und in das noch schwierigere Vertrauen der ägyptischen Priester einzudringen, gewesen zu sein. Pythagoras brachte vermutlich auch die Form, in welche die Ägypter Sätze und Aufgaben kleideten, nach Europa, die sich bei Euklid und Heron erhalten hat. Sicher bezeugt ist der Aufenthalt des Mathophilosophen Eudoxos und der des Oinopides, der die Konstruktion des Lotes aus Ägypten importierte. Wahrscheinlich der des Platon von Sizilien aus, sicher wiederum der des Eudemos, wahrscheinlich der des Demokrit, der sich rühmte, dass ihn im Konstruieren nicht einmal die Ägypter überträfen. Die ägyptische Reisskunst hatte den höchsten Ruf. Ägyptische Feldmesser und Baumeister waren in der ganzen Welt des Mittelmeeres bis tief in die römische Kaiserzeit die gesuchtesten. Einen hohen Ruf hatten ihre astronomischen Kenntnisse und Beobachtungen, die sehr lange fortgesetzt waren. Man muss freilich sagen, dass die eigentümlichen, ganz neuerdings von L. Borchardt erklärten Instrumente mit unseren astronomischen Präzisionsinstrumenten keinen Vergleich zulassen, ja nicht einmal mit denen der Babylonier.

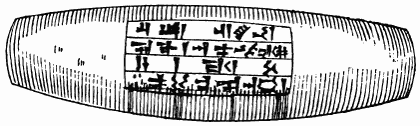

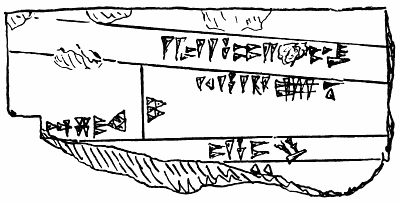

Eine direkte altägyptische Urkunde sprach zum ersten Male zu uns im Papyrus Rhind, über welchen 1868 der Engländer Birch im Lepsius einen kurzen Bericht gab. 1872 erhielt August Eisenlohr in Heidelberg eine lithographische Abschrift des Textes und in fünfjähriger mühevoller Arbeit entzifferte er denselben, unterstützt von seinem Bruder, dem Mathematiker Friedrich Eisenlohr und vor allem von Moritz Cantor. Die Ausgabe ist jetzt veraltet, besonders die Namen, aber auch die Zahlworte und Masse sind falsch gelesen. So ist z. B. psd 9 mit paut Kreis verwechselt und eine neue Ausgabe vom Standpunkte der heutigen Ägyptologie wäre sehr zu wünschen.

[S. 27] Der Papyrus beginnt mit den Worten: »Vorschrift zu gelangen zur Kenntnis aller dunklen Dinge, aller Geheimnisse, welche sind in den Dingen. Verfasst wurde diese Schrift im Jahre 33, im vierten Monat (Mesori) der Überschwemmungszeit unter König Raa-us lebenspendend nach dem Muster alter Schriften in der Zeit des Königs .......at vom Schreiber Aahmesu.« Der König heisst nicht Raa-us, sondern mit seinem Horusnamen Apophis, wie die furchtbare Schlange des Typhon. Es ist der Hyksoskönig mit seinem Königsnamen A-vose-re, gross ist die Macht des Re. Re, nicht Ra, ist die heisse Mittagssonne, deren Gewalt nirgends sich fühlbarer machte als in Ägypten, und deren Kult im alten und im mittleren Reich alle übrigen überbot. Der König des Musters ist Amenemhet III., etwa um 2200. Die Muster sind, wie es scheint, gefunden worden von Flinders Petrie in Kahun im Jahre 1889, die Papyri hat Griffith 1897 herausgegeben, wenigstens stimmt Papyrus Ames mit denen von Kahun genau überein.

Eisenlohr und mit ihm Cantor bezeichnen den Papyrus als ein mathematisches Handbuch der alten Ägypter, Cantor nennt es gelegentlich sogar »Vademecum eines ägyptischen Feldmessers«, dem gegenüber erklärte Eugène Revillout, der Herausgeber der Revue égyptologique, in einer Note, die Cantor, wie es scheint, entgangen ist, ist sie doch dem so rührigen und so viel jüngeren L. Borchardt entgangen, das Heft ganz kurz und klar für das Heft eines mässigen Schülers, das einige Jahrhunderte später von einem Schreiber ohne alle mathematische Bildung, und solcher gab es schon im alten Ägypten, dem Jamesu, Sohn des Mondes, abgeschrieben und an einen schlichten Landmann verkauft ist. Dieser Ansicht Revillouts schloss sich Weyr in seinem Festvortrag in der Wiener Akademie an; Borchardt, dessen Autorität sehr schwer ins Gewicht fällt, teilte gleichfalls diese Ansicht und auch ich kann ihr nur beipflichten. Das Heft wimmelt geradezu von groben Rechenfehlern, die oft vom Lehrer mit roter Tinte tout comme chez nous korrigiert, öfter nur generaliter bemerkt sind. So[S. 28] kommt z. B. ein Exempel vor, wo der Schüler durchgehend 14 mit 9 verwechselt hat, das war leicht möglich, die Schrift ist althieratisch, ganz ähnlich wie beim Papyrus Ebers, unserer Hauptquelle für die Geschichte der ägyptischen Medizin. Das Hieratische verhält sich, wie schon gesagt, zu den Hieroglyphen, die nur in prähistorischer Zeit wirkliche Bilderschrift waren, wie unsere Schreibschrift zur Druckschrift, es entsteht durch Ligaturen. Der Lehrer schreibt nur eine 14 an den Rand; er lässt, wenn die Exempel falsch sind, Proben machen, gibt auch gelegentlich dasselbe Exempel mit anderen Zahlen, manchmal gibt er selbst die Lösung an, die mitunter ganz anderen Gebieten der Mathematik angehörte. Daneben kommen auch Fehler genug auf Rechnung des Schreibers Jamesu.

Die Ansicht Revillouts ist schon an und für sich wahrscheinlich, da die grosse Mehrzahl der auf uns gekommenen Papyri Schülerhefte waren. Es gab schon im alten Reiche ein ausgebildetes Schulwesen. Die Schulen a-sbo waren teils staatliche, teils private. Sie waren ganz und gar realistisch. Ihr Zweck war nicht die formale Geistesbildung, an toten Sprachen abgezogen, sie übersetzten nicht ihren Julius Cäsar Shakespeares ins Lateinische, um denselben den Römern zugänglich zu machen, sondern sie hatten Fachschulen, Schulen für Ackersleute, für Baumeister, für Feldmesser, für Intendanten, für Kaufleute etc. Unser Heft entstammt einer landwirtschaftlichen Schule. Der Schreiber schliesst es mit den Worten: Fange das Ungeziefer und die Mäuse, vertilge das Unkraut aller Art. Bitte Gott Re um Wärme, Wind und hohes Wasser.

Das letzte war die Hauptsache. Ägypten, sagt Herodot, ist ein Geschenk des Niles, wurde doch die ganze straffe Zusammenfassung des Volkes unter einen König durch die Notwendigkeit dem gewaltigen Strom mit vereinten Kräften zu wehren, unabweisbar; damit das Jahr gut war, musste die Nilhöhe am Pegel von Memphis 16 Ellen, à 0,538 m, betragen. Bei 18 Ellen war es ein gesegnetes, was darüber war, war schädlich. Aber[S. 29] auch abgesehen von dem Spruche, bezeugt es der Inhalt des Heftes; die Beispiele sind zum weitaus grössten Teil direkt für den Gebrauch des Landmanns bestimmt. Ein nicht unwichtiges Argument für Revillouts Ansicht gab mir Herr Spiegelberg an. Der Papyrus soll nämlich vorzüglich erhalten sein, was äusserst unwahrscheinlich ist bei einem viel gebrauchten Handbuch.

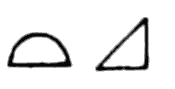

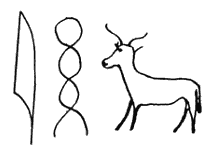

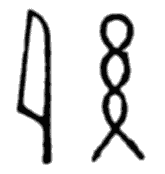

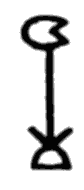

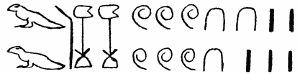

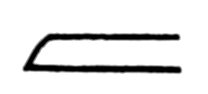

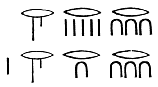

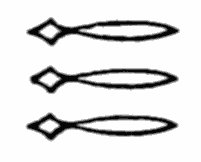

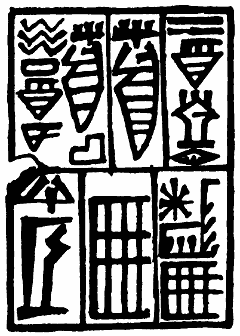

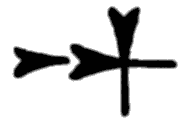

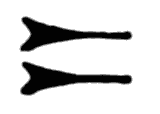

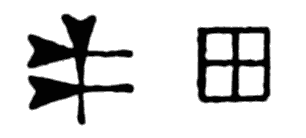

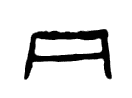

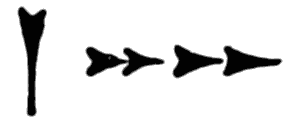

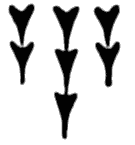

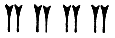

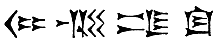

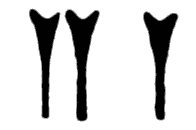

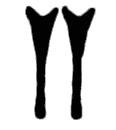

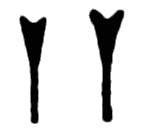

Das Zahlensystem der Ägypter ist dekadisch. Die Ziffern

sind für die Einer Striche  , für die Zehner

, für die Zehner  , für die Hunderter

, für die Hunderter

, für die Tausender

, für die Tausender  , für die Zehntausender

, für die Zehntausender  , für die

Hunderttausender

, für die

Hunderttausender  . Die grössere Zahl geht der kleineren

vor, z. B.

. Die grössere Zahl geht der kleineren

vor, z. B.

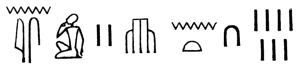

gleich 212,635.

In den Stundenangaben und Datierungen werden die Einer auch noch durch horizontale Striche bezeichnet.

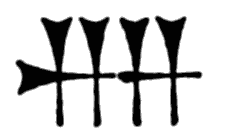

In monumentalen Einmeisselungen stehen die

Zahlen auch vertikal, wie z. B. die Zahl 7551, die

in der Schenkungsurkunde auf der Tempelmauer

von Edfu vorkommt. Für 5 kommt auch in hieroglyphischen

Ziffern  vor.

vor.

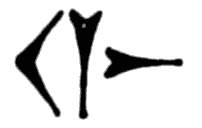

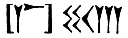

Die lautliche Bezeichnung, soweit sie feststeht,

ist für 1 wa, für zwei meist die Dualform vom

Stamme sen Bruder, nämlich der eins. Die 5, dua,

heisst Hand, wie im Indischen und Mexikanischen

und wird auch meist durch eine Hand determiniert.

Umgekehrt wird z. B. Handwerker dargestellt durch

fünf Striche, dahinter Mann und Frau. Die 10 (met)[S. 31]

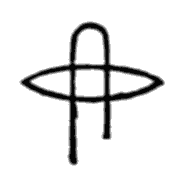

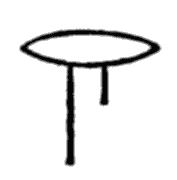

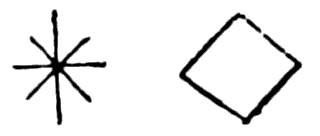

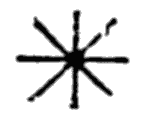

wird durch den Phallus  geschrieben, der denselben Lautwert

met hat. Das Zeichen für 100 (vielleicht schent), eine Schlinge,

ist vom zusammengerollten Seil von 100 Ellen hergenommen,

1000 (cha) ist die so häufige Lotosblume, deba, d. i. 10000, ist

Finger, Zeichen und Wort für 100000 ist die Kaulquappe hafen,

welche nach der Überschwemmung im Nilschlamme in ungeheuren

Mengen vorkommt. Als der Handel im Delta ausserordentlich

entwickelt war, im neuen Reiche gab es auch Zeichen für Millionen

und Zehnmillionen. Die Zeichen kommen schon früher vor,

sie werden dann aber meist, wie das griechische Myrioi, für unendlich

gebraucht. Der Gott verspricht dem Könige nicht Millionen

Jahre, sondern ewiges Leben.

geschrieben, der denselben Lautwert

met hat. Das Zeichen für 100 (vielleicht schent), eine Schlinge,

ist vom zusammengerollten Seil von 100 Ellen hergenommen,

1000 (cha) ist die so häufige Lotosblume, deba, d. i. 10000, ist

Finger, Zeichen und Wort für 100000 ist die Kaulquappe hafen,

welche nach der Überschwemmung im Nilschlamme in ungeheuren

Mengen vorkommt. Als der Handel im Delta ausserordentlich

entwickelt war, im neuen Reiche gab es auch Zeichen für Millionen

und Zehnmillionen. Die Zeichen kommen schon früher vor,

sie werden dann aber meist, wie das griechische Myrioi, für unendlich

gebraucht. Der Gott verspricht dem Könige nicht Millionen

Jahre, sondern ewiges Leben.

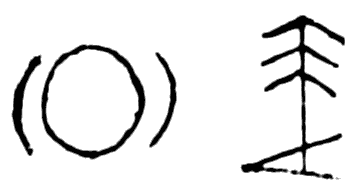

Es gab seit der ältesten Zeit ein Zeichen für 0 nen, nichts.

Nen ist zugleich die grammatische Negation, die Hieroglyphen

stellen vielleicht eine im Gleichgewicht befindliche

Wage, vielleicht zwei gleichmässig ausgestreckte Arme,

stellen vielleicht eine im Gleichgewicht befindliche

Wage, vielleicht zwei gleichmässig ausgestreckte Arme,

auch Schulter, Arme und abwinkende Hände. Determiniert

wird nen durch das Zeichen des Bösen, richtiger des

Ungemütlichen, ein Vogel, der unserem Spatz ähnelt

auch Schulter, Arme und abwinkende Hände. Determiniert

wird nen durch das Zeichen des Bösen, richtiger des

Ungemütlichen, ein Vogel, der unserem Spatz ähnelt  . Ob

die 0 vor der Ptolemäer Zeit als Zahl angesehen wurde, steht

nicht fest, als Ziffer war sie überflüssig, und als Zahl der Zahlenreihe,

wie wir gleich hervorheben, nicht möglich.

. Ob

die 0 vor der Ptolemäer Zeit als Zahl angesehen wurde, steht

nicht fest, als Ziffer war sie überflüssig, und als Zahl der Zahlenreihe,

wie wir gleich hervorheben, nicht möglich.

Die Ordinalzahlen werden gebildet durch Anhängen

der Silbe nu  an die Kardinalzahl und später durch Vorsetzen

von mh vollmachen, also der die 5 vollmacht, d. i. eben der

fünfte; im Koptischen die ausschliessliche Ableitung.

an die Kardinalzahl und später durch Vorsetzen

von mh vollmachen, also der die 5 vollmacht, d. i. eben der

fünfte; im Koptischen die ausschliessliche Ableitung.

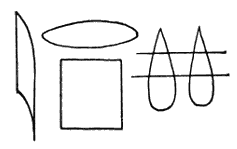

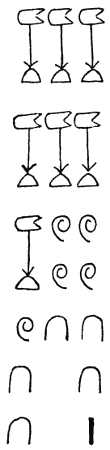

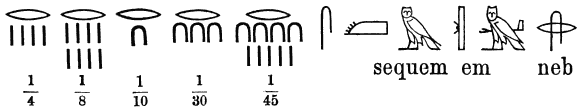

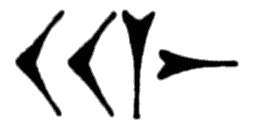

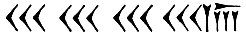

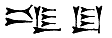

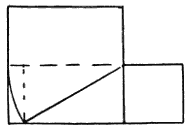

Zu der aufsteigenden Zahlenreihe bildeten die Ägypter auch

die absteigende 1/2, 1/3, 1/4 usw., indem sie über die Kardinalzahl

die Partikel ro  setzten. (Eine Ausnahme bildet 1/2,

welches mit Hälfte

setzten. (Eine Ausnahme bildet 1/2,

welches mit Hälfte  geschrieben wird.) Ro ist das Zeichen

für Mund, das zur Präposition geworden ist und in etwas hinein

etc. bedeutet, auch distributiv pro Tag etc. bedeutet. Im

Hieratischen ist es zu einem einfachen Punkt verkürzt worden,

es sind ganz ähnliche Gedanken, und wunderbarerweise auch im[S. 32]

Hieratischen dieselbe Bezeichnung wie bei den Indern, die die

absteigende Reihe als Reihe der negativen Zahlen gebildet haben.

Der Ägypter fasst 3 auf als 3 × 1 und dem entspricht die Zahl,

welche dreimal genommen 1 gibt. Mit dieser Auffassung der

Zahlenreihe hängt die so eigentümliche und gänzlich missverstandene

ägyptische Bruchrechnung, mit der der Papyrus Ames

beginnt, aufs innigste zusammen. Da heisst es z. B. noch in einer

grossen Abhandlung von 1895 eines um die Geschichte der Mathematik

sehr verdienten Philologen, nämlich bei F. Hultsch:

die Ägypter kannten keine gemeine Bruchrechnung, sondern nur

eine Teilung in der Einheitsreihe. Die Rechnung war für die

Ägypter erst zu Ende geführt, wenn sie den Quotienten in Zahlen

ihrer Zahlenreihe, d. h. in ganze Zahlen oder Stammbrüche aufgelöst

hatten. Ihre Zahlenreihe war ihnen so geläufig, wie uns

die unsrige und wie wir scheinbar immer mit Brüchen, mit konstantem

Nenner 10 rechnen und die Resultate nur übersehen,

wenn sie uns in Dezimalbruchform vorliegen, so rechneten die

Ägypter scheinbar nur mit Brüchen, mit dem konstanten Zähler 1.

Dass aber dem Ägypter gemeine Bruchrechnung samt Generalnenner,

reduzieren, erweitern etc., völlig vertraut war, geht aus

den Papyri Ames, denen vom Kahun, von Achmin aufs klarste

hervor. Sie scheuten nicht einmal vor Doppelbrüchen. — Eine

Ausnahme bildet der Bruch 2/3, der auch bei den Griechen sein

eigenes Zeichen hat. Er heisst neb

geschrieben wird.) Ro ist das Zeichen

für Mund, das zur Präposition geworden ist und in etwas hinein

etc. bedeutet, auch distributiv pro Tag etc. bedeutet. Im

Hieratischen ist es zu einem einfachen Punkt verkürzt worden,

es sind ganz ähnliche Gedanken, und wunderbarerweise auch im[S. 32]

Hieratischen dieselbe Bezeichnung wie bei den Indern, die die

absteigende Reihe als Reihe der negativen Zahlen gebildet haben.

Der Ägypter fasst 3 auf als 3 × 1 und dem entspricht die Zahl,

welche dreimal genommen 1 gibt. Mit dieser Auffassung der

Zahlenreihe hängt die so eigentümliche und gänzlich missverstandene

ägyptische Bruchrechnung, mit der der Papyrus Ames

beginnt, aufs innigste zusammen. Da heisst es z. B. noch in einer

grossen Abhandlung von 1895 eines um die Geschichte der Mathematik

sehr verdienten Philologen, nämlich bei F. Hultsch:

die Ägypter kannten keine gemeine Bruchrechnung, sondern nur

eine Teilung in der Einheitsreihe. Die Rechnung war für die

Ägypter erst zu Ende geführt, wenn sie den Quotienten in Zahlen

ihrer Zahlenreihe, d. h. in ganze Zahlen oder Stammbrüche aufgelöst

hatten. Ihre Zahlenreihe war ihnen so geläufig, wie uns

die unsrige und wie wir scheinbar immer mit Brüchen, mit konstantem

Nenner 10 rechnen und die Resultate nur übersehen,

wenn sie uns in Dezimalbruchform vorliegen, so rechneten die

Ägypter scheinbar nur mit Brüchen, mit dem konstanten Zähler 1.

Dass aber dem Ägypter gemeine Bruchrechnung samt Generalnenner,

reduzieren, erweitern etc., völlig vertraut war, geht aus

den Papyri Ames, denen vom Kahun, von Achmin aufs klarste

hervor. Sie scheuten nicht einmal vor Doppelbrüchen. — Eine

Ausnahme bildet der Bruch 2/3, der auch bei den Griechen sein

eigenes Zeichen hat. Er heisst neb  oder

oder  . Griffith

fasst ihn als 1/1½. Hier war die Zusammensetzung aus ½ und

1/6 eben jedem ägyptischem Kinde geläufig. Aber ich bin hier

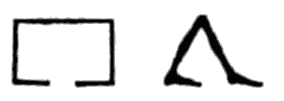

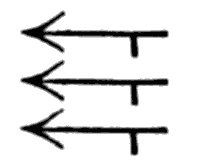

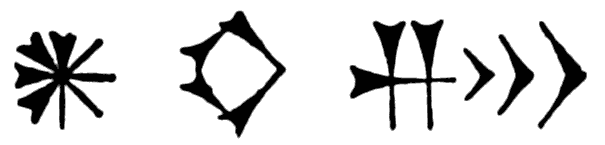

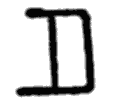

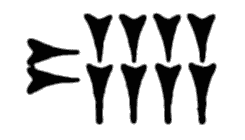

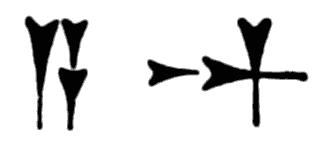

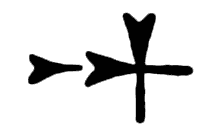

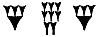

schon bei der Division. Die Addition wird bezeichnet durch

vorwärtsschreitende Beine

. Griffith

fasst ihn als 1/1½. Hier war die Zusammensetzung aus ½ und

1/6 eben jedem ägyptischem Kinde geläufig. Aber ich bin hier

schon bei der Division. Die Addition wird bezeichnet durch

vorwärtsschreitende Beine  , die Subtraktion durch 2 rückwärtsschreitende

Beine

, die Subtraktion durch 2 rückwärtsschreitende

Beine  , es werden auch verba gebraucht,

die addieren, hinzulegen, hinzufügen bezw. zurückkehren, ausgehen

bedeuten; bei mehreren Summanden wird die Summe durch eine

eigene Hieroglyphe bezeichnet:

, es werden auch verba gebraucht,

die addieren, hinzulegen, hinzufügen bezw. zurückkehren, ausgehen

bedeuten; bei mehreren Summanden wird die Summe durch eine

eigene Hieroglyphe bezeichnet:  , eine Papyrusrolle, das

Determinativ für alles Abstrakte.

, eine Papyrusrolle, das

Determinativ für alles Abstrakte.

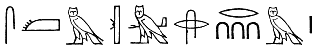

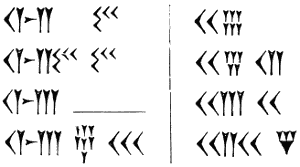

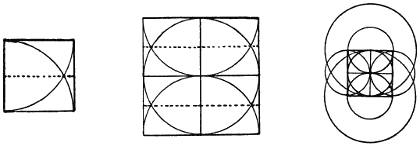

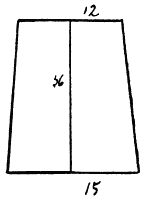

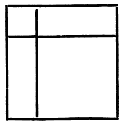

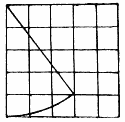

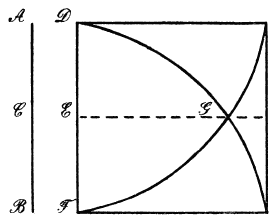

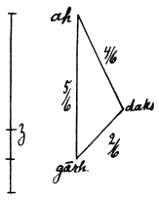

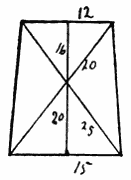

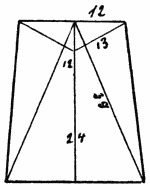

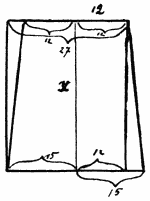

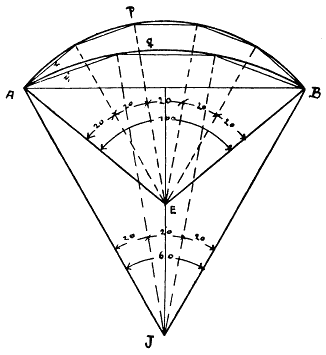

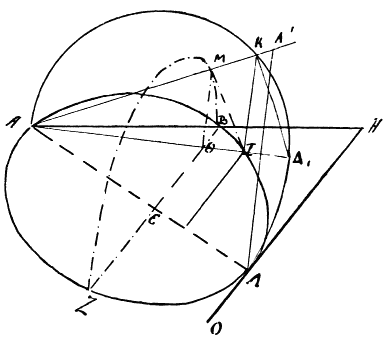

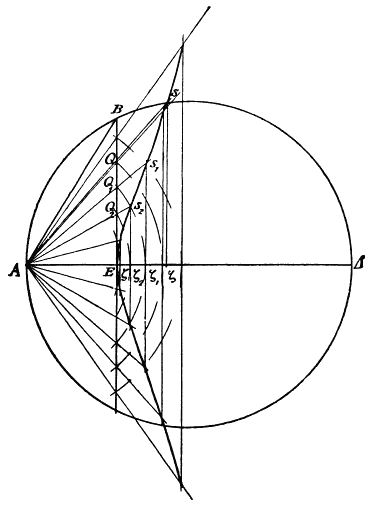

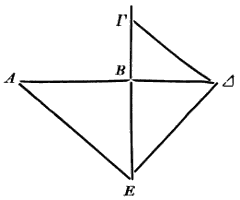

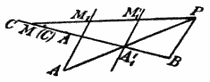

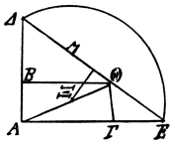

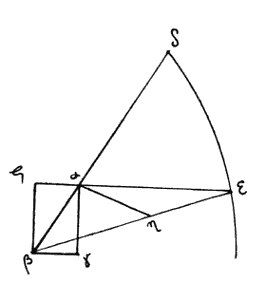

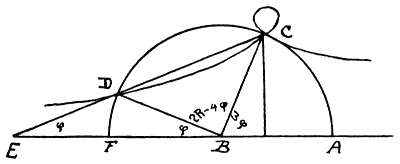

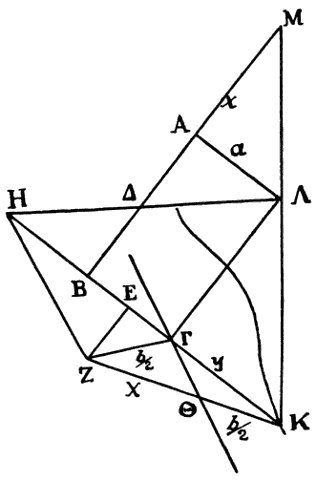

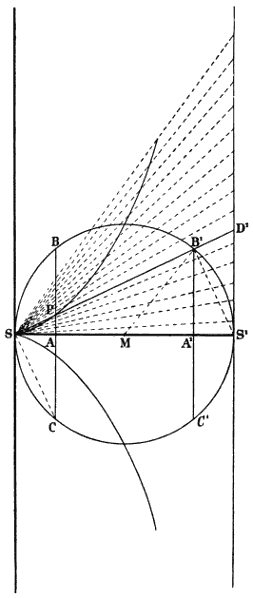

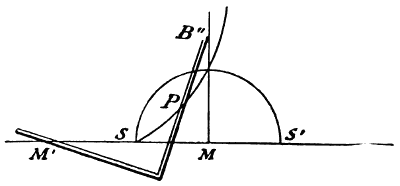

Die Multiplikation wird durch das Wort uah = vervielfältigen, eingeleitet; die Division durch nis = teilen, richtiger künden, klarmachen. Die Division war wie die unsrige ein Einschliessen in Grenzen und wird durch Multiplikation und Kenntnis des 1 × 1 erleichtert. Die 1 × 1-Tabelle kommt im Ames nicht vor, sie wird als bekannt vorausgesetzt. Hultsch hat das kleine 1 × 1 nach den Andeutungen des Ames rekonstruiert. Der Papyrus lehrt zunächst die Bruchrechnung und beginnt mit der Zerlegung der Brüche von 23 bis 299 in Stammbrüche inklusiv 23.