F. M. Dostojewski

Literarische Schriften

R. Piper & Co. Verlag, München

Title: Sämtliche Werke 12

Literarische Schriften

Author: Fyodor Dostoyevsky

Contributor: Dmitry Sergeyevich Merezhkovsky

N. Strakhov

Editor: Arthur Moeller van den Bruck

Translator: E. K. Rahsin

Release date: January 24, 2022 [eBook #67240]

Most recently updated: October 18, 2024

Language: German

Original publication: Germany: Piper, 1921

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net. This book was produced from images made available by the HathiTrust Digital Library.

F. M. Dostojewski: Sämtliche Werke

Unter Mitarbeiterschaft von Dmitri Mereschkowski

herausgegeben von Moeller van den Bruck

Übertragen von E. K. Rahsin

Zweite Abteilung: Zwölfter Band

F. M. Dostojewski

R. Piper & Co. Verlag, München

R. Piper & Co. Verlag, München, 1921

5. bis 9. Tausend

Copyright 1921 by R. Piper & Co., G. m. b. H.,

Verlag in München.

| Seite | |

| Zur Einführung. Über Dostojewskis Leben und literarische Tätigkeit. Von N. N. Strachoff (1882) | 3 |

| Vorbemerkung | 101 |

| Erster Teil. Die russische Literatur | |

| Puschkinrede (August 1880) | 105 |

| (Zur Puschkinrede S. 105. Puschkin S. 124) | |

| Bei gebotener Gelegenheit einige Vorlesungen über verschiedene Themata auf Grund einer Auseinandersetzung, die mir Herr A. Gradowskij gehalten hat | 155 |

| (Dostojewskis Erläuterungen der Puschkinrede) | |

| Der Byronismus (Dezember 1877) | 213 |

| Über russische Literatur (Januar 1861) | 219 |

| Über Tolstois Roman „Anna Karénina“ (August 1877) | 243 |

| Zweiter Teil. Der russische Nihilismus | |

| Das Milieu (1873) | 291 |

| Der Büßer (1873) | 303 |

| Selbstmord und Unsterblichkeit (1876) | 319 |

| Dritter Teil. Notierte Gedanken | |

| Notierte Gedanken (1880) | 337 |

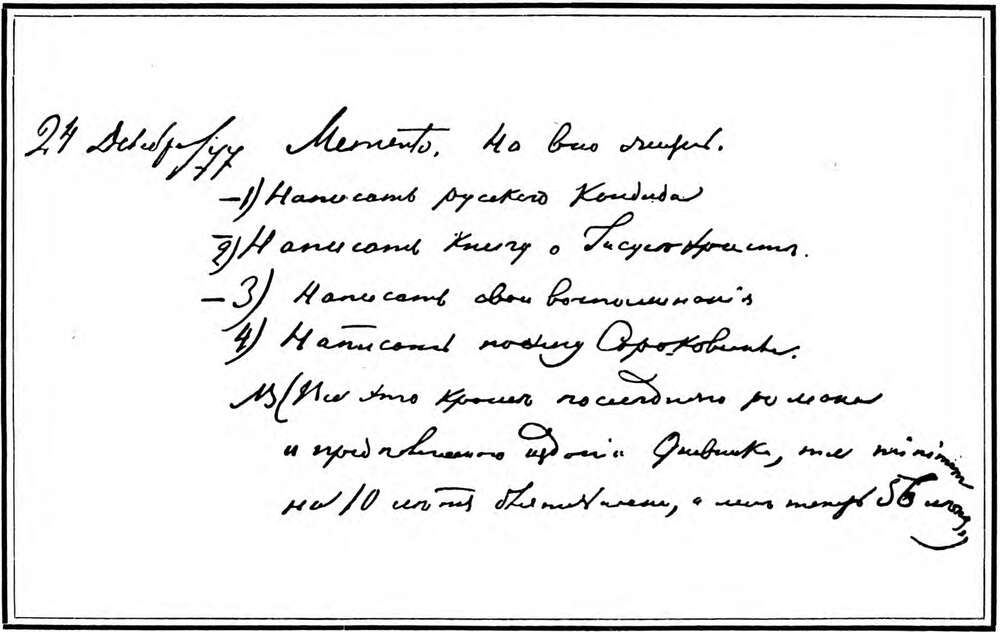

Tagebuchblatt Dostojewskis

24. XII. 77.

Memento für das ganze Leben.

| 1) | Den russischen Candide schreiben. |

| 2) | Ein Buch über Jesus Christus schreiben. |

| 3) | Meine Memoiren schreiben. |

| 4) | Ein Poem „Die Ssorokowin’s“ schreiben. |

NB. (Dies alles außer dem letzten Roman und der beabsichtigten Ausgabe des „Tagebuchs“ erfordert minimum 10 Jahre Arbeit, ich bin jetzt aber 56 Jahre alt.)

Ich halte es für meine Pflicht, alles Bedeutungsvolle, das sich in meiner Erinnerung an Fjodor Michailowitsch Dostojewski erhalten hat, ferner alle seine Gedanken und Gefühlsäußerungen, so gut ich kann und wie ich sie verstehe, für die Öffentlichkeit niederzuschreiben. Ich stand ihm vor Jahren sehr nahe, namentlich während meiner Mitarbeiterschaft an den Zeitschriften, die er leitete, weshalb ich nicht nur seine Anschauungen und deren Entwicklungsgeschichte, sondern auch die Entwicklungsgeschichte dieser Zeitschriften selbst von allen noch Lebenden am besten zu kennen glaube. Gleichzeitig will ich mich bemühen, mit aller Aufrichtigkeit und Genauigkeit wiederzugeben, was ich von seinen persönlichen Eigenschaften und seinen Beziehungen zu anderen Menschen kennen zu lernen oder zu hören Gelegenheit hatte. Doch mein Hauptthema wird seine literarische und journalistische Tätigkeit sein.

Die journalistischen Arbeiten F. M. Dostojewskis sind, alles in allem genommen, recht umfangreich. Er hatte die größte Vorliebe gerade für diese Art Tätigkeit. Die letzten Zeilen, die er schrieb, sind die Artikel der letzten Nummer seines „Tagebuchs“.

Die Zeitschriften, an denen er als Journalist, d. h. als Redakteur, Publizist und Kritiker arbeitete, waren folgende:

1. „Die Zeit“ – eine umfangreiche Monatsschrift, die unter der Redaktion seines älteren Bruders, Michail Michailowitsch Dostojewski, vom Januar 1861 bis zum April 1863 erschien[1].

2. „Die Epoche“ – eine Monatsschrift wie die vorhergehende, die seit dem Anfang des Jahres 1864 bis zum Februar 1865 erschien, in den ersten Monaten gleichfalls unter der Redaktion Michail Michailowitschs, später, nach seinem Tode am 4. Juni, unter der Redaktion A. U. Porezkis.

3. „Der Bürger“ – eine Wochenschrift, die im Jahre 1872 vom Fürsten W. P. Meschtscherski[2] gegründet wurde. Im ersten Jahr war G. K. Gradowskij ihr Redakteur, im zweiten, 1873, F. M. Dostojewski. In dieser Wochenschrift begann er bereits, Feuilletons unter dem Titel „Tagebuch eines Schriftstellers“ zu veröffentlichen, die somit der Anfang der folgenden Zeitschrift sind.

4. „Tagebuch eines Schriftstellers.“ Dasselbe erschien einmal monatlich in den Jahren 1876 und 1877. Im Jahre 1880 erschien nur eine Nummer im August, und 1881 das letzte Heft kurz nach dem Tode Dostojewskis.

Der Geist und die Richtung dieser Zeitschriften verfolgten einen besonderen Weg, im Gegensatz zu allen anderen Petersburger Zeitschriften, die sich ja bekanntlich in ihren Zielen durch große Gleichartigkeit auszeichnen, vermutlich infolge der gleichen Bedingungen, unter denen sie sich entwickeln. Die Tätigkeit F. M. Dostojewskis war dieser allgemeinen Petersburger Geistesart gerade entgegengesetzt, und so war vornehmlich er derjenige, der durch die Kraft seines Talentes und den Eifer seiner Überzeugungen der anderen Richtung, nicht der Petersburger, sondern der breiteren, sagen wir, der russischen, einen so bedeutenden Erfolg verschaffte.

Meine Bekanntschaft mit F. M. Dostojewski begann auf journalistischem Gebiet und noch bevor die erste Dostojewskische Zeitschrift herausgegeben wurde. Der Hauptmitarbeiter einer neuen Zeitschrift, A. P. Miljukoff, damals mein Kollege an einem der Petersburger Unterrichtsinstitute, hatte meinen ersten größeren Artikel angenommen und mich gleichzeitig zu seinen Dienstagen eingeladen, an welchen Tagen sich bei ihm ein bestimmter Literatenkreis zu versammeln pflegte. Seit dem ersten Abend, den ich in dem Kreise verbrachte, betrachtete ich mich gewissermaßen als in diese Gesellschaft aufgenommen und alles interessierte mich sehr. Die hervorragendsten unter den Gästen A. P. Miljukoffs waren die beiden alten Freunde des Hausherrn – die Brüder Dostojewski, die man gewöhnlich zusammen sah. Außer ihnen erschienen noch die Dichter Maikoff, Krestoffski, Minajeff und andere. Den ersten Platz in diesem Kreise nahm natürlich F. M. Dostojewski ein. Alle sahen in ihm bereits einen hervorragenden Schriftsteller, doch beherrschte er den Kreis nicht etwa infolge seiner Berühmtheit, sondern auf eine ganz natürliche Weise: durch seinen Gedankenreichtum und die Lebhaftigkeit, mit der er seine Gedanken aussprach. Der Kreis war nicht groß und seine Mitglieder standen einander sehr nahe, so daß von einer Gezwungenheit, wie sie sonst in russischen Gesellschaften so oft herrscht, hier nicht die Rede sein konnte. Schon damals hatte Dostojewski eine besondere Art zu sprechen. Oft unterhielt er sich längere Zeit nur halblaut, fast nur flüsternd mit einem von uns, bis ihn dann irgend etwas erregte und hinriß und er plötzlich die Stimme erhob. Übrigens konnte man ihn zu jener Zeit, was seine Gemütsverfassung betrifft, ziemlich heiter nennen; es war in ihm damals noch sehr viel Weichheit, im Gegensatz zu den letzten Lebensjahren, wo er sie nach allem Ausgestandenen langsam eingebüßt hatte. Seines Äußeren erinnere ich mich noch lebhaft: er trug damals nur einen Schnurrbart und hatte, ungeachtet der mächtigen Stirn und der prachtvollen Augen, ein ganz soldatisches Aussehen, d. h. Gesichtszüge, wie man sie unter dem einfachen Volke findet. Auch erinnere ich mich seiner ersten Frau, die ich nur einmal ganz flüchtig sah. Sie machte auf mich einen sehr angenehmen Eindruck durch ihre bleichen, zarten Züge, obgleich dieselben unregelmäßig waren; überdies konnte man ihr die Neigung zu der Krankheit, die sie ins Grab brachte, schon ansehen. Sie starb an der Schwindsucht.

Die Gespräche in diesem literarischen Kreise interessierten mich außerordentlich. Das war für mich eine neue Schule, in die ich hier geriet, eine Schule, die in vieler Hinsicht meinen Ansichten und meiner Geschmacksrichtung widersprach. Ich hatte bis dahin einem anderen Kreise angehört, einem Kreise, in dem man die Wissenschaft sehr hoch hielt, Dichtkunst und Musik, Puschkin und den Komponisten Glinka verehrte.

Damals beschäftigte ich mich viel mit Naturwissenschaft und Philosophie und so studierte ich natürlich fleißig die Deutschen, in denen ich die Führer der Aufklärung sah. Bei den Literaten verhielt es sich anders: die lasen alle sehr eifrig die französischen Schriftsteller, während die deutschen ihnen gleichgültig waren. Alle wußten, daß der ältere der Brüder Dostojewski, Michail Michailowitsch, eine Ausnahme bildete, da er die deutsche Sprache so weit beherrschte, daß er deutsche Bücher lesen und aus dem Deutschen übersetzen konnte. Fjodor Michailowitsch hatte zwar gleichfalls Deutsch gelernt, doch ganz wie die anderen das Gelernte vergessen, und so las er bis an sein Lebensende von fremden Sprachen nur Französisch. Während seiner Verbannung in Sibirien hat er zwar einmal, wie aus einem Brief hervorgeht, den Vorsatz gefaßt, sich ernstlich an die Arbeit zu machen. Er bat den Bruder, ihm Hegels Geschichte der Philosophie in deutscher Sprache zu senden; aber das Buch blieb ungelesen und bald nachdem er mich kennen gelernt hatte, schenkte er es mir.

So hatten sich denn die Anschauungen dieses Literatenkreises unter dem Einfluß der französischen Literatur entwickelt. Politische und soziale Fragen spielten hier die erste Rolle und verdrängten die ausschließlich künstlerischen Interessen. Ein Künstler mußte nach ihrer Auffassung die Entwicklung gewisser sozialer Ideale verfolgen und verfechten, in die Tagesfragen eingreifen, das entstehende Gute oder Schlechte der Gesellschaft zu Bewußtsein bringen, überhaupt Leiter und Erläuterer, d. h. im Grunde genommen ein Politiker und Publizist sein. So wurde fast unumwunden verlangt, daß der Künstler die ewigen und allgemeinen Interessen den zeitweiligen und gewissermaßen parteilichen unterordnen solle. Von der Notwendigkeit dieser publizistischen Tätigkeit war Fjodor Michailowitsch unerschütterlich überzeugt und blieb es bis zu seinem Tode.

Die Aufgabe des Schriftstellers und Künstlers sah man hauptsächlich in der Beobachtung und Schilderung verschiedener Menschentypen, vornehmlich geringer und mitleiderregender, und in der Auslegung, wie sie unter dem Einfluß ihres Milieus, ihrer Verhältnisse, sich zu dem entwickelt hatten, was sie schließlich geworden waren. Deshalb war es bei den Literaten Sitte, gelegentlich in die schmutzigsten und verrufensten Lokale zu gehen und dort freundschaftliche Gespräche mit Leuten anzuknüpfen, die selbst der Krämer und niedrigste Subalternbeamte verabscheut hätte, und auch das Abstoßendste wurde von ihnen mit Mitleid und Nachsicht beurteilt.

Ich sage offen, daß dieses Prinzip schädlich war. Schädlich nicht etwa, weil es falsch ist, sondern weil die Ergebnisse nicht vollständig sind und mit Zusätzen vervollständigt werden müssen, die wichtiger sind als das Prinzip selbst. Man sollte meinen, was kann es besseres geben, als Humanität? Oder was könnte interessanter sein als ein Kunstwerk, das den gegenwärtigen Augenblick wiederspiegelt? Indessen führt Humanität ohne leitende Grundsätze zum Verfall der Sitten, wie das unter den Cäsaren und im achtzehnten Jahrhundert der Fall war. Denn Nachsicht und bloßes Mitleid mit den Leiden der Menschen besagt wenig, man muß auch noch wissen, wofür man die Menschen liebt, und muß verstehen, worin die Schönheit und Würde der Menschenseele besteht. Deshalb vermag ein Künstler nur dann dem Augenblick zu dienen, wenn seinem Geiste Anschauungen zugrunde liegen, denen die Zeit nichts anhaben kann. Andernfalls wird er, wie wir das schon oft gesehen haben, nicht der Beherrscher, sondern der Sklave des Augenblicks sein.

Waren die Literaten dieses Kreises unter sich, so kam das Gespräch beständig auf das Thema der verschiedenen Typen jener Art, und man bewies viel Geist und Beobachtungsgabe bei Gelegenheit dieser physiologischen Erörterungen. Anfangs wunderte ich mich sehr, wenn das Urteil über menschliche Eigenschaften oder Handlungen nicht von der Höhe des sittlichen Standpunktes und seiner feststehenden Anforderungen gefällt wurde, sondern unter dem Gesichtswinkel der unvermeidlichen Übermacht der verschiedenen Einflüsse und der unvermeidlichen Unterlegenheit der menschlichen Natur. Die besondere Art, wie Fjodor Michailowitsch über diese Dinge dachte, die über dieser Physiologie stand, offenbarte sich mir erst in der Folge mit ganzer Klarheit. In der ersten Zeit aber gewahrte ich sie gar nicht in dem allgemeinen Strom der mir ganz neuen Ansichten.

Diese Gedankenrichtung, die man zweifellos auf den Einfluß der französischen Literatur zurückführen muß, war eine der Richtungen der vierziger Jahre, jener fruchtbaren Zeit, als Europa mit seinem ganz besonders regen geistigen Leben auf uns Russen einen großen Einfluß ausübte und in Rußland eine Saat säte, die erst lange nachher aufging. Diese bei uns fortwährend sich wiederholende Erscheinung, daß wir hinter Europa zurückbleiben, hat mir oft zu denken gegeben und erst spät habe ich mich mit ihr ausgesöhnt. Offenbar stehen wir Europa immer deshalb nach, weil wir nicht sein Leben leben, sondern von ihm nur seine Gedanken nehmen, die wir dann auf immer behalten, während wir für andere neue Lehren unserer Lehrerin taub und stumm bleiben. Nach dem Jahre 1848 trat in Westeuropa ein Umschwung in der allgemeinen Stimmung ein: die frohen Hoffnungen verblaßten, das sittliche Niveau sank, es brach gleichsam eine furchtbare Krankheit aus und überall verbreitete sich Schwermut und begann Pessimismus zu herrschen. Der feinfühlige Alexander Herzen[3], der dies alles mit eigenen Augen sah, äußerte sich darüber in wahrer Verzweiflung. 1859 war Europa schon längst wieder in seine unschöpferische Periode eingetreten, während bei uns gerade damals die erste Saat aufzugehen begann. Es hat wohl kaum jemals in unserer Literatur eine so frohe und belebte Stimmung geherrscht wie in der Zeit von 1856 bis zu den Petersburger Brandstiftungen im Jahre 1862. Wir waren noch in keiner Beziehung enttäuscht und ein jeder gab sich unbehindert seinen Lieblingsgedanken hin und predigte das, was in Europa seinen Wert schon verloren oder bereits eine ganz andere Bedeutung erhalten hatte. Was mich betrifft, so gehörte ich in literarischer Beziehung gleichfalls zu einer der Richtungen der vierziger Jahre, jedoch zu einer noch älteren, als es diejenige war, zu der sich der Literatenkreis, von dem hier die Rede ist, bekannte – nämlich zu der Richtung, für die der Gipfel der Bildung nichts anderes bedeutete, als Hegel zu verstehen und Goethe auswendig zu kennen. Deshalb, und noch aus Gründen bestimmter Meinungsverschiedenheiten, fiel mir die so ganz andere Stimmung des Literatenkreises besonders auf.

Dieser Stimmung lag, wie bereits erwähnt, ein an sich gewiß herrliches Gefühl zugrunde: Humanität, Mitleid mit Menschen, die in einer schwierigen Lage sind, und ein Verzeihen ihrer Schwäche. In der Tat, man kann sich leicht einer gewissen Grausamkeit schuldig machen, wenn man seinen Mitmenschen die unerfüllte Pflicht vorhält – selbst wenn es sich dabei um eine sittliche Pflicht handelt. So war denn der literarische Kreis, in den ich eintrat, für mich in vieler Hinsicht eine Schule der Humanität. Doch ein anderer Zug, der mich besonders frappierte, stellte an sich eine weit größere Abweichung von meinen Ansichten dar. Zu meiner größten Verwunderung bemerkte ich, daß man in diesem Kreise Ausartungen, ja Ausschweifungen im Sinnlichen gar keine Bedeutung beimaß. Dieselben Menschen, die in sittlicher Beziehung von so ungeheurer Feinfühligkeit waren, die den höchsten Gedankenflug hatten und selber sogar größtenteils jeder physischen Ausschweifung fernstanden, dieselben Menschen sahen indessen mit vollkommenem Gleichmut auf alle Extravaganzen, sprachen von ihnen wie von spaßigen Narreteien oder nichtssagenden Lappalien, denen sich in einer freien Minute hinzugeben durchaus statthaft sei. Geistige Unanständigkeit wurde streng und scharf gerügt, fleischliche Unanständigkeit dagegen überhaupt nicht beachtet. Diese sonderbare Emanzipation des Fleisches wirkte geradezu verführerisch, und in einigen Fällen hatte sie Folgen, an die zu denken schmerzlich und furchtbar ist. Von denen, die ich während meiner literarischen Mitarbeiterschaft, namentlich in den sechziger Jahren, kennen lernte, habe ich einige infolge dieser physischen Sünden, die sie für so belanglos hielten, sterben und wahnsinnig werden gesehen.

Fjodor Michailowitsch suchte stets den letzten und neuesten Charakterzug des Lebens zu erhaschen, aber ungeachtet dessen, daß er sich beständig in die Zeiterscheinungen hineindachte und stolz war auf ihre richtige Wiedergabe in seinen Werken, stellte er doch gleichzeitig als Künstler die strengen Forderungen der Kunst über alles andere. Zwar suchte er in der Kunst immer irgendeine zeitliche oder nationale Bedeutung, aber die Kunst an sich entzückte ihn auch ohne alle Bedingungen und in der letzten Zeit begann er sogar, unumwunden die berühmte Formel „die Kunst für die Kunst“ zu verteidigen. Dieser Widerspruch lebte beständig in ihm, gleich vielen anderen Widersprüchen in seinen Gedanken und Handlungen, die aber in der Tiefe seiner Seele ihren natürlichen Ausgleich fanden und ihn in vielen Fällen vor falschen und unnormalen Wegen zurückhielten. Indem er sich über diese Widersprüche stellte, erhob er sich auf die Höhen, die seiner ganzen Tätigkeit ihre so wunderbare Stimmung geben.

Diese seine Tätigkeit läßt sich in zwei deutlich zu unterscheidende Hälften teilen: die erste Hälfte (von seinem ersten Werk „Arme Leute“ bis zu „Rodion Raskolnikoff“) verrät, was das Milieu und die Aufgaben betrifft, den Einfluß Gogols; die zweite Hälfte, die selbständigere (von Rodion Raskolnikoff bis zum Schluß) widmet sich ausnahmslos der damals in unserer Gesellschaft auftretenden Erscheinung, unserer größten inneren Krankheit – dem Nihilismus.

Hier dürfte die Bemerkung erforderlich sein, daß in diesen meinen Aufzeichnungen nicht etwa Versuche, den verstorbenen Schriftsteller vollkommen zu erklären, zu sehen sind. Das lehne ich mit aller Entschiedenheit ab. Dazu ist er mir viel zu nah und unverständlich. Wenn ich an ihn denke, so frappiert mich zunächst die unermüdliche Beweglichkeit seines Geistes und die unerschöpfliche Fruchtbarkeit seiner Seele. Es war in ihm gleichsam noch nichts endgültig Ausgebildetes, in solchem Überfluß entstanden in ihm Gedanken und Gefühle, soviel Unbekanntes und Unausgesprochenes blieb noch hinter dem verborgen, was ihm auszusprechen gelang. Deshalb wuchs und erweiterte sich auch seine literarische Tätigkeit wie in Ausbrüchen, jedenfalls auf eine der gewöhnlichen Entwicklungsart ganz fremde Weise. Nach einer gleichmäßigen Fortdauer und sogar einem scheinbaren Schwächerwerden seines Talentes offenbarte er plötzlich neue Kräfte, zeigte er sich wieder von einer neuen Seite. Natürlich ist er überall derselbe Dostojewski. Nur kann man leider nicht sagen, daß er sich ganz ausgesprochen habe; der Tod verhinderte ihn, sich in neuem und letztem Aufschwunge zu erheben, und hat uns gewiß vieles vorenthalten.

Mit ganz ungewöhnlicher Deutlichkeit zeigte sich in ihm eine besondere Art von Dualismus, der darin bestand, daß der Mensch, selbst wenn er sich äußerst lebhaft gewissen Gedanken und Gefühlen hingibt, in seiner Seele dennoch ein ununterjochbares und unerschütterliches Bewußtsein behält, von dem aus er auf sich selber, auf seine Gedanken und Gefühle sieht. Ich habe ihn mehrmals über diese seine Eigenschaft sprechen hören, und er nannte sie „Reflexion“. Die Folge eines solchen Dualismus ist, daß der Mensch immer die Möglichkeit behält, darüber zu urteilen, was seine Seele erfüllt, daß die verschiedenen Gefühle und Stimmungen sich nie restlos seiner Seele bemächtigen können, und daß aus diesem tiefen seelischen Zentrum eine Energie hervorgeht, die die ganze Tätigkeit und den ganzen Geist und Inhalt des Schaffens belebt und gestaltet.

Doch wie dem auch sei, jedenfalls überraschte mich Fjodor Michailowitsch immer durch die Ungebundenheit seines Denkens, durch seine Fähigkeit, verschiedene und sogar entgegengesetzte Auffassungen zu verstehen. Als ich ihn kennen lernte, zeigte er sich als größter Verehrer Gogols und Puschkins und war von ihrer Kunst über alle Maßen entzückt. Ich erinnere mich noch heute, wie ich ihn zum erstenmal Puschkins Gedichte lesen hörte. Er wurde von Michail Michailowitsch dazu aufgefordert, der ihn mit Genugtuung lesen hörte und offenbar mit größter Bewunderung zum Bruder aussah. Fjodor Michailowitsch las allerdings sehr gut, aber mit jener etwas unfreien, klanglosen Stimme, mit der in der Regel Ungeübte ein Gedicht vortragen. Ich erwähne dies nur deshalb, weil er in den letzten Lebensjahren tatsächlich wundervoll vortrug und das Publikum durch seine Kunst mit Recht begeisterte.

Gogol war gegen Ende der fünfziger Jahre bei allen noch in frischer Erinnerung, besonders bei den Literaten, die in ihren Gesprächen fortwährend seine Ausdrücke und Redewendungen zu gebrauchen pflegten. Ich erinnere mich, wie Fjodor Michailowitsch sehr feine Bemerkungen über die richtig zu Ende gezeichneten Charaktere und die Lebenswahrheit aller Gestalten Gogols machte. Überhaupt hatte die Literatur zu jener Zeit noch eine Bedeutung, die sie heutzutage nicht mehr hat. Fjodor Michailowitsch war ihr mit ganzem Herzen ergeben, und Puschkin und Gogol hatten ihn nicht nur erzogen, er schöpfte auch später noch beständig aus ihnen. Als seine Rede zur Puschkinfeier alle anderen Reden in den Schatten stellte und ihm einen Triumph eintrug, wie sich schwerlich jemand einen ähnlichen vorstellen kann, wenn er diesen nicht miterlebt hat, da sagte ich mir, daß dieser Lohn ihm allein in Wahrheit gebührte, denn von der ganzen Schar der Lobredner und Verehrer hatte wahrlich niemand Puschkin so geliebt wie Dostojewski.

Seine literarische Arbeit kam ihm teuer zu stehn. Einmal sagte er mir, die Ärzte hätten von ihm als erste Bedingung einer Heilung seiner Krankheit verlangt, daß er das Schreiben ganz und gar aufgäbe. Das war ihm natürlich nicht möglich, selbst wenn er sich zu einem solchen Leben hätte entschließen können – zu einem Leben ohne die Erfüllung dessen, wozu er sich berufen fühlte. Aber er hatte noch nicht einmal die Möglichkeit, sich ein bis zwei Jahre wenigstens gut zu erholen. Erst kurz vor seinem Tode gestalteten sich seine Verhältnisse – hauptsächlich dank der Sorge Anna Grigorjewnas, seiner zweiten Frau – soweit günstig, daß er sich eine zeitweilige Erholung hin und wieder gestatten konnte; doch andererseits war er gerade vor seinem Tode weniger denn je zu einem Ausspannen und Stehenbleiben auf seinem Wege geneigt.

Die epileptischen Anfälle wiederholten sich ungefähr einmal in jedem Monat; das war der gewöhnliche Verlauf der Krankheit. Bisweilen aber, wenn auch nur sehr selten, kamen die Anfälle öfter, sogar zweimal wöchentlich. Im Auslande, wo er mehr Ruhe hatte und wohl auch infolge des milderen Klimas sich besser fühlte, sollen manchmal ganze vier Monate in Ruhe vergangen sein. Er hatte stets ein Vorgefühl des Anfalls, doch es konnte auch täuschen.

Einmal – es war, wenn ich nicht irre, im Jahre 1863 am Ostersonnabend – kam er ziemlich spät, etwa gegen elf Uhr, zu mir und wir gerieten in ein lebhaftes Gespräch. Ich erinnere mich nicht mehr, über welchen Gegenstand wir gerade sprachen, aber jedenfalls war es ein sehr wichtiges abstraktes Thema. Fjodor Michailowitsch war sehr angeregt und begann im Zimmer auf und ab zu gehen, während ich am Tische saß. Er sagte irgend etwas Großartiges, Frohes, und als ich seinem Gedanken mit einer Bemerkung beistimmte, da wandte er sich mit begeistertem Gesicht zu mir, mit einem Ausdruck, der deutlich verriet, daß seine Begeisterung ihren höchsten Grad erreicht hatte. Für einen Augenblick blieb er stehen, als suche er nach Worten für seinen Gedanken, und öffnete schon den Mund. Ich sah ihn mit Spannung an, denn ich fühlte, daß er etwas Außergewöhnliches sagen, daß ich vielleicht eine Offenbarung hören würde. Plötzlich drang aus seinem offenen Munde ein seltsamer, gezogener, sinnloser Schrei, und er fiel bewußtlos mitten im Zimmer hin.

Der Anfall war nur von mittlerer Stärke. Infolge der Krämpfe streckte sich der ganze Körper und an den Mundwinkeln trat Schaum hervor. Nach Verlauf einer halben Stunde kam er wieder zu sich, und ich begleitete ihn zu Fuß nach Haus, da er sehr nah wohnte.

Ich habe mehrmals von Fjodor Michailowitsch gehört, daß er vor dem Anfall Augenblicke der größten Verzückung und Begeisterung erlebe. „In diesen wenigen Augenblicken,“ sagte er, „empfinde ich ein Glück, wie man es in normalem Zustande niemals empfindet, und von dem die anderen Menschen sich gar keine Vorstellung machen können. Ich fühle vollständige Harmonie in mir und mit der ganzen Welt, und dieses Gefühl ist so stark und süß, daß man für die wenigen Sekunden einer solchen Seligkeit zehn Jahre seines Lebens, ja sogar das ganze Leben hingeben könnte.“

Als Folge der Krämpfe stellten sich bei ihm nach einem Anfalle Schmerzen in den Muskeln ein, abgesehen von den Schmerzen der Verletzungen, die er sich manchmal beim Fall zuzog. Bisweilen zeigte das Gesicht eine auffallende Röte oder auch nur rote Flecke. Doch das Schlimmste war, daß der Kranke die Erinnerung verlor und für zwei bis drei Tage sich wie zerschlagen fühlte. Sein Gemütszustand war dann ein sehr bedrückter, – er konnte seinen Kummer und eine gewisse gesteigerte Sensibilität kaum überwinden. Das Wesen dieses Kummers bestand nach seinen Worten darin, daß er sich als Verbrecher empfand und den Wahn nicht abschütteln konnte, eine unbekannte Schuld, ein ungeheures Verbrechen laste auf ihm.

Es läßt sich hiernach leicht denken, wie schädlich für ihn alles war, was einen Blutandrang in den Kopf hervorruft, also besonders das Schreiben. Dies ist übrigens nur eine der vielen Qualen, die die Schriftsteller im allgemeinen zu ertragen haben. Ich glaube, man kann diejenigen unter ihnen Ausnahmen nennen, bei denen die schriftstellerische Arbeit nicht mit einer Aufhebung des Gleichgewichts in ihrem Organismus, nicht mit einer Empfindsamkeit und Anspannung verbunden ist, die an Krankheit grenzen und deshalb unvermeidlich Qual verursachen. Die Freuden des Schaffens, der geistigen Befriedigung haben gleichfalls ihre Schattenseiten. Eine feine Sensibilität wird oft nur durch qualvolle Verhältnisse ausgebildet, jedenfalls aber werden durch sie sogar gewöhnliche Verhältnisse qualvoll.

Auch über seine Art, zu schreiben, sei hier einiges gesagt. Gewöhnlich mußte er sich sehr beeilen, mußte zu einem Termin soundsoviel Druckbogen liefern, weshalb er sich in der Arbeit überhastete und nicht selten dennoch nicht fertig wurde. Da er nur von dem Honorar seiner literarischen Arbeiten lebte und fast bis zu seinem Lebensende, oder doch wenigstens bis zu den letzten drei oder vier Jahren sich immer irgendwie durchschlagen mußte, war er gezwungen, beständig um Vorschuß zu bitten und auf Bedingungen einzugehen, denen er nur schwer nachkommen oder die er überhaupt nicht erfüllen konnte. Hinzu kam, daß er im Geldausgeben weder Einteilung noch Vorsicht in demjenigen Maße besaß, wie sie vonnöten sind für einen, der ausschließlich von literarischer Arbeit lebt, die ja doch nichts Regelmäßiges und Bestimmtes einbringt. So kam es denn, daß er sein Leben lang in seinen Schulden und Verpflichtungen wie in einem Netz gefangen saß und sein Leben lang gehetzt und überanstrengt arbeitete. Diese Mißstände hatten noch einen anderen Grund, der sogar viel schwerwiegender war.

Fjodor Michailowitsch schob das Arbeiten immer bis zur letzten Möglichkeit auf; erst wenn ihm nur noch knapp so viel Zeit bis zum Termin übrigblieb, daß er, wenn er eifrig schrieb, das Manuskript fertigstellen konnte – erst dann machte er sich an die Arbeit. Das war eine gewisse Faulheit, die sogar sehr groß sein konnte; doch war es immerhin keine gewöhnliche, sondern eine besondere, eben eine Künstlerfaulheit. Die tiefere Ursache freilich war, daß in ihm eine ununterbrochene Arbeit, eine rastlose Bewegung und ein Anwachsen der Gedanken vor sich ging, weshalb es ihm immer sehr schwer fiel, sich von dieser inneren Arbeit loszureißen und mit der äußeren, dem Schreiben, zu beginnen. Während er scheinbar müßig war, arbeitete er in Wirklichkeit unaufhörlich. Menschen, in denen diese innere Arbeit sich nicht vollzieht, oder nur in geringem Maße, langweilen sich gewöhnlich ohne eine äußere Beschäftigung, der sie sich darum auch meist mit Freuden widmen.

Fjodor Michailowitsch dagegen langweilte sich infolge dieses Überflusses von Gedanken und Gefühlen, die in ihm wogten, niemals, und schätzte den äußeren Müßiggang über alles. Man kann sagen, daß in seinem Geist fortwährend neue Gestalten, Pläne neuer Werke entstanden, indes die alten Pläne reiften und sich entwickelten.

Er schrieb nahezu ausnahmslos in der Nacht. Nach elf Uhr, wenn alles im Hause zur Ruhe ging, blieb er allein mit dem Samowar in seinem Zimmer und schrieb bis fünf oder sechs Uhr morgens, wobei er zwischendurch nicht sehr starken und fast kalten Tee trank. Infolgedessen stand er dann auch erst um zwei, ja sogar erst um drei Uhr nachmittags auf, und der Tag verging für ihn mit Empfang von Gästen und, nach einem Spaziergang, mit Besuchen bei Bekannten.

Gerade an Fjodor Michailowitsch konnte man deutlich beobachten, welch eine Riesenarbeit das Schreiben für Schriftsteller von seinem Inhaltsreichtum ist.

Was die Flüchtigkeit und Unfertigkeit seiner Werke betrifft, so war sich Fjodor Michailowitsch ihrer Mängel durchaus bewußt und gab sie auch ohne alle Beschönigungen zu. Und nicht nur das. Es tat ihm zwar leid um diese „unvollendeten Werke“, aber er bereute nicht nur nicht seine Eile in der Arbeit, sondern hielt sie sogar für notwendig und nützlich. Für ihn war die Hauptsache nicht das Werk an sich, sondern der Augenblick und der Eindruck, wenn auch letzterer nicht vollständig fehlerfrei sein mochte. In diesem Sinne war er ganz Journalist und ein Verleugner der Theorie der reinen Kunst. Seine Pläne und Absichten waren zahllos und so trug er sich immer mit mehreren Themen, die er alle bis zur Vollendung auszuarbeiten gedachte – jedoch später irgend einmal, wenn er mehr Muße haben werde, wenn die Zeiten ruhiger geworden seien! Vorläufig aber schrieb und schrieb er halb ausgearbeitete Sachen – einerseits, um sich die Mittel zum Lebensunterhalt zu verdienen, andererseits, um fortwährend seine Stimme durchzusetzen, in der öffentlichen Meinung, in den Debatten und Erörterungen der Tagesfragen, und um das Publikum nicht in Ruhe zu lassen, sondern immer wieder mit seinen Gedanken aufzurütteln.

Eine große und bedeutungsvolle Eigenheit unserer Literatur sind von jeher die Zeitschriften, deren Kennzeichen Eile und Flüchtigkeit zu sein pflegen. Die Mitarbeiter haben sich selbst und auch die Leser an ein inhaltleeres Wortgepräge gewöhnt, an seichte Räsonnaden und formlose Betrachtungen, die gedanklich höchstens einen Anfang, doch weder ein Ende noch eine Mitte haben, und die fast ausnahmslos den Inhalt der Zeitschriften bilden. Die Tatsache, daß die Literatur von dieser Art ist, hängt natürlich damit zusammen, daß das Publikum nur Neues, nur eben Geschehenes liest, im Neuen aber nicht Befriedigung seiner Wißbegier oder seiner ästhetischen Neigungen sucht, sondern nur Angaben der im Augenblick gerade neuesten Anschauungen des Westens oder wenigstens unserer tonangebenden Literatenkreise. Unsere Leser sind nicht Richter, sondern nur Schüler, nicht Menschen, die bereits ihre festen Anschauungen haben, sondern Menschen, die anderen, die in ihren Anschauungen fortgeschrittener sind, nicht nachstehen wollen. Sie bedürfen einer Autorität, und sie verlangen nach einer leichten Lektüre, die ihnen gleichzeitig die beruhigende Gewißheit gibt, daß sie den Geist und die Richtung der allerneuesten, allerletzten Erscheinungen in der Weltliteratur kennen. So hat sich denn diese riesige Zeitschriftenliteratur entwickelt, deren Schreibmethode bis zur größten Nachlässigkeit sinken kann. Da die Literatur nur eine dienende Rolle spielte und folglich der Selbständigkeit entbehrte, mußte sie natürlich verflachen und die Strenge sowohl in der Ausdrucksform wie im Gedankeninhalt einbüßen.

Nichtsdestoweniger war diese Literatur weder unnütz noch unwürdig. Immerhin verstand sie es, die Leser zu erziehen, und größtenteils war sie sogar von ehrlichem Eifer für ihre Ziele erfüllt. Deshalb ist es auch begreiflich, daß Fjodor Michailowitsch die Journalistik liebte und ihr gern diente, wobei er sich selbstverständlich vollkommen dessen bewußt war, was er tat und worin er von der strengen Form des Gedankens und der Kunst abwich. Von Jugend auf an die Journalistik gewöhnt, von ihr halbwegs sogar erzogen, blieb er ihr bis zuletzt treu, ja er schloß sich ganz rückhaltlos, schloß sich vollkommen dieser Literatur an, die ihn umgab, und stellte sich niemals abseits von ihr.

Seine regelmäßige Lektüre bildeten russische Zeitschriften und Zeitungen, und seine Aufmerksamkeit war beständig auf seine Kollegen in der schönen Literatur, auf alle Kritiker seiner eigenen wie auch fremder Werke gerichtet. Es lag ihm sehr viel an jedem Erfolg, an jedem Lob, während ihn Angriffe äußerst betrübten. Im Literarischen lagen nun einmal seine hauptsächlichsten geistigen Interessen – doch übrigens auch seine materiellen. Er lebte, wie gesagt, ausschließlich von seiner literarischen Arbeit und dachte nicht einmal an eine andere Beschäftigung, ja er verfiel überhaupt nicht auf den Gedanken, sich durch einen Staatsdienst oder Privatdienst materiell sicherzustellen. War er in Geldverlegenheit, so wandte er sich ganz ungeniert an die betreffenden Redaktionen oder Verleger. So traf es sich bisweilen, daß ich während seines Aufenthalts im Auslande auf seine Bitte hin mit verschiedenen Verlegern zu unterhandeln hatte, gewöhnlich wegen einer Summe, die er für eine noch ungeschriebene Novelle zu erhalten wünschte. Oft endeten die Unterhandlungen mit einer Weigerung des Verlegers, und mir tat es bisweilen sehr weh, zu denken, wem er diese Vorschläge machte und dazu noch vergeblich. Er aber betrachtete diese Fälle als unvermeidliche Unbequemlichkeit seines Berufes, denn er begriff nur zu gut, daß man ihm deshalb keineswegs etwa Vorwürfe machen konnte. Die Abhängigkeit von Redaktionen und Verlegern sind wie jedes Angebot mit Unterhandlungen ein gütlicher Vertrag, eine Abmachung unter Gleichgestellten, und können deshalb niemals so peinlich sein wie andere Beziehungen.

So waren auch die Schattenseiten der Literatur für ihn nichts Fremdes; er hatte sie nun einmal zu seinem Beruf erwählt und äußerte sich nicht selten in dem Sinne, daß er stolz auf ihn sei. Denn er liebte die Literatur, namentlich in der ersten Zeit, als jener Unterschied, der ihn später zur Opposition gegen die allgemeine Petersburger Journalistik veranlaßte, noch nicht scharf hervortrat. Und diese Liebe war der wichtigste Grund, weshalb er nicht sogleich zu den Slawophilen überging. Er empfand doch lebhaft die Feindseligkeit, mit der sich diese von jeher ihren Prinzipien gemäß zur zeitgenössischen Literatur verhielten.

Der Vollständigkeit halber muß ich auch meine Stellungnahme ein wenig erläutern. Da ich mich für die wissenschaftliche Laufbahn vorbereitet hatte und erst spät in den Literatenkreis geriet, verhielt ich mich zur Journalistik mit einer gewissen Skepsis und Geringschätzung. Nach Möglichkeit vermied ich Vielschreiberei und bemühte mich, meine Artikel auch wirklich auszuarbeiten. Diese Sorgfalt meinerseits rief gewöhnlich Fjodor Michailowitschs Spott hervor. „Sie arbeiten immer für die Gesamtausgabe Ihrer Werke!“ sagte er. „Die wird es nie geben,“ sagte ich. Bald aber hatte ich mich doch so in die Literatur hineinziehen lassen, daß ich ihre Interessen viel mehr zu Herzen zu nehmen begann. An die Stelle der früheren Geringschätzung der Journalistik trat ein ernsteres Verhältnis zu ihr, als sich zeigte, daß auf der Unterlage dieser Räsonnaden solche Erscheinungen wachsen konnten wie der Nihilismus. Die Feindschaft, die ich gegen diesen empfand, bemühte ich mich auch Fjodor Michailowitsch einzuimpfen.

Seine Vorliebe für den Feuilletonstil hat Dostojewski nie ganz verlassen. Ja er zwang sich selbst oft zu diesem Stil, um seine Gedanken allgemeinverständlich auszudrücken, auf eine dem Leser vertraute Weise. Dennoch wurde seine Schreibart mit den Jahren immer strenger, und auch in seinen früheren Feuilletonartikeln finden sich manche Seiten von einer künstlerischen Kraft und Strenge, die die Aufgaben eines Feuilletons weit überragen.

Die Geistesrichtung Fjodor Michailowitschs war eine besondere Art Slawophilismus. Das geht bereits deutlich aus dem Prospekt hervor, der im September 1860 das Erscheinen der „Zeit“ für das folgende Jahr ankündigte und den zweifellos Fjodor Michailowitsch ganz allein ausgearbeitet hat. So enthält dieser Prospekt bereits einzelne Gedanken und Bestrebungen, die für seine ganze fernere Tätigkeit charakteristisch sind. Es ist, wie gesagt, eine Art Slawophilismus, denn Fjodor Michailowitsch fußt geradezu auf der Erkenntnis, daß es zwischen dem Volk und der Intelligenz einen durch die Reform Peters hervorgerufenen Zwiespalt gibt. Und aus diesem Grunde behauptet er – zum erstenmal 1860 in der Rede zur Puschkinfeier –, daß uns Russen eine eigene, selbständige Entwicklung bevorstehe, weshalb er eine Rückkehr zum Nationalen, zum Volklichen verlangt. Doch wem die Ansichten unserer literarischen Parteien bekannt sind, für den dürfte es unschwer zu erkennen sein, daß dies noch nicht der echte Slawophilismus ist.

Erstens ist der Ausgangspunkt offenbar ein anderer. Der Gedanke Dostojewskis besteht darin, daß man die gebildeten Kreise mit dem Volk derart aussöhnen und vereinigen müsse, daß dabei weder die ersteren sich von ihrer Bildung und der Wissenschaft, noch die letzteren sich von ihrem Grundwesen loszusagen brauchen. Es wäre also eine gewisse Synthese erforderlich, die sowohl die einen wie die anderen Prinzipien in sich aufnimmt. An der Möglichkeit dieser Synthese hat Dostojewski nie gezweifelt. Ja er ging sogar noch weiter, denn er glaubte, daß dem russischen Volk geistige Kräfte gegeben seien, mit denen es eine universale Synthese, d. h. die Auflösung und Versöhnung aller Widersprüche, die sich in der historischen Menschheit gezeigt, zustande bringen könne. Der Gedanke, daß das russische Volk diese Eigenschaft habe und zur Verwirklichung dieser Aufgabe ausersehen sei, bildet den Inhalt der Rede Fjodor Michailowitschs zur Puschkinfeier, somit hat er diesen Glauben bis zuletzt gehabt.

Diese Auffassung ist für ihn äußerst charakteristisch. Sie ist vor allem ein Beweis der Breite der Basis seiner Sympathien. Er hätte zwar seine verschiedenen, oft entgegengesetzten Sympathien logisch nicht in Einklang zu bringen vermocht, wie er auch die Widersprüche, zu denen sie in weiteren Folgerungen führen, nicht entdeckte und wie er auch die Formel nicht gefunden hat, die diese Widersprüche beseitigen könnte; aber er versöhnte sie psychologisch und ästhetisch in seinem Inneren. Diese Veranlagung spielte in seinem ganzen Schaffen eine große Rolle und wurde für ihn sehr fruchtbar. Der auffallendste Zug war dabei wohl das vollständige Fehlen von Haß und Verachtung in seinem Verhalten zu unserem großen Streit zwischen der westlichen und der russischen Idee. Dieser Zug war die Ursache der geradezu elektrischen Wirkung seiner Rede zur Puschkinfeier. Und derselbe Zug charakterisiert auch seine Romane und sein „Tagebuch“.

Der zweite charakteristische Zug in diesem Prospekt wie in der Puschkinrede, ist die Unbestimmtheit der Prinzipien, auf die er sich stützt. Das war aber bei dem Ausgangspunkt und der gedanklichen Richtung Dostojewskis auch nicht anders zu erwarten. Er sah seinen Gedanken vorläufig nur in den Umrissen. Während die Slawophilen von vornherein gewisse sehr bestimmte religiöse, philosophische und politische Auffassungen vertraten, suchte Dostojewski erst die Prinzipien, die zu der erwünschten Versöhnung führen sollten. Nichtsdestoweniger sprach er aber von diesen noch gesuchten Prinzipien mit großer Bestimmtheit und Beharrlichkeit. Das ist gleichfalls eine seiner charakteristischen Eigenschaften. Die abstraktesten Gedanken, ganz im allgemeinen ausgesprochen, wirkten überaus stark auf ihn und er ließ sich nicht selten von ihnen einfach hinreißen. Überhaupt war er ein in hohem Maße begeisterungsfähiger und empfindsamer Mensch. Manch ein einfacher Gedanke, ja mitunter sogar irgendein schon allen bekannter, ganz gewöhnlicher Gedanke konnte ihn plötzlich ungeheuer begeistern, wenn er ihm einmal in seiner ganzen Bedeutung aufging. Der Grund hierfür war wohl der, daß er, man kann sagen, ungemein lebhaft die Gedanken fühlte. Darum sprach er seinen Gedanken in verschiedenen Formen aus, gab ihm bisweilen einen sehr scharfen plastischen Ausdruck, obschon er ihn nicht logisch erklärte, nicht seinen Inhalt auseinandersetzte. Denn in erster Linie war er doch Künstler, dachte in Bildern und ließ sich von Gefühlen leiten.

Der dritte bemerkenswerte Zug ist natürlich seine lebhafte Zuversicht, mit der er auf die Schnelligkeit und Möglichkeit der Verwirklichung jener Aufgaben vertraute, der Glaube, daß jene Ziele mit Leichtigkeit zu erreichen seien. Das ist gleichfalls auf die Lebhaftigkeit des Gefühls, das ihn erfüllte, zurückzuführen. Während die Slawophilen, die die Aufgabe in ihrer ganzen Tiefe erkannt hatten, die ganze Schwierigkeit ihrer Ausführung begriffen und, je lauter der Lärm der literarischen und gesellschaftlichen Bewegung war, um so klarer sahen, daß die Verwirklichung ihrer geliebten Wünsche durch ebendiese Bewegung hinausgeschoben wurde – erhob Dostojewski, indem er sich von der herrschenden Erregung hinreißen ließ, und da er in ihr nicht die Elemente sah, die seinem Ideal vollkommen feindlich waren, kühn die Fahne seiner Idee in dem festen Glauben, die erregte Masse mitreißen zu können. Diese Fähigkeit, glühend zu glauben und zu hoffen, verblieb ihm bis zu seinem Tode. Er ließ sich stets von der Gewalt seiner Gedanken hinreißen und war nahezu fest überzeugt, daß das, was sein geistiger Blick schon so klar sah, unfehlbar und bald sich auch verwirklichen werde.

Übrigens konnte damals, zu Anfang der sechziger Jahre, kaum jemand der allgemeinen Begeisterung widerstehen. Es war eine Zeit so voll von Hoffnung und Unternehmungslust. Alle Geister waren angeregt, alles war im Brodeln, so daß man in der Tat glauben konnte, das Unglaublichste werde geschehen. Das Gefühl für die Wirklichkeit war uns abhanden gekommen und man dachte: was wir wollen, das können wir auch vollbringen ...

Um diese Stimmung, in der wir uns alle befanden und unter deren Einfluß die Ansichten der Brüder Dostojewski sich entwickelten, zu verstehen, muß man sich den Geist jener Zeit vergegenwärtigen. Es war im Jahre der Bauernbefreiung, 1861, in der lichtesten Zeit der Regierung Alexanders II. Es hatte den Anschein, als müsse in ganz Rußland ein neues Leben beginnen, etwas ganz Außergewöhnliches müsse kommen! Wenigstens fiel uns der Glaube an die baldige Verwirklichung selbst der kühnsten Hoffnungen leicht und erschien uns nur natürlich. Alle wußten, daß die vorbereitenden Arbeiten zur Aufhebung der Leibeigenschaft sich bereits ihrem Ende näherten, und schon die dritte Nummer der „Zeit“ enthielt den Wortlaut des Manifestes vom 19. Februar, das am 5. März offiziell bekanntgegeben wurde.

Leider folgten dieser frohen Zeit bald schwere Stunden, gegen Ende desselben Jahres die Studentenunruhen, im folgenden Jahre die unzähligen Brandstiftungen in Petersburg, zu Anfang 1863 der polnische Aufstand. Im Gegensatz zu dieser schweren Zeit hatte sich bis dahin, vom Jahre 1855 an, die frohe Erwartung in der Gesellschaft und in der Literatur unausgesetzt gesteigert. Nach dem Regierungswechsel waren fortwährend verschiedene Erleichterungen, Befreiungen und Reformen eingeführt worden, die Zensur wurde mit jedem Jahre nachsichtiger, die Zahl der Zeitschriften und neuen Bücher wuchs schnell. In dieser Zeit wurden nun die Meinungen und Stimmungen, die in der Periode des Schweigens bis 1855 entstanden und erstarkt waren, ausgesprochen. Jetzt, in der Freiheit und inmitten der allgemeinen Belebung erging man sich kühn in der Anwendung und Entwicklung seiner Prinzipien, doch die alte Gewöhnung an die Zensur und der immerhin nicht ganz aufgehobene Einfluß derselben, verliehen allem ein sowohl sehr gediegenes wie auch recht verführerisches Aussehen. So bildeten sich denn in diesen sieben Jahren die Richtungen aus, die heute noch herrschen. Die letzte Erscheinung dieser Art war die Richtung der „Zeit“, die Fjodor Michailowitsch angab.

Es war das seiner Ansicht nach eine absolut neue, besondere Richtung, die dem neuen Leben, das nun augenscheinlich in ganz Rußland einsetzte, entsprechen und die Richtungen der alten Parteien, der Westler und der Slawophilen, ersetzen oder verdrängen sollte. Die Unbestimmtheit des Gedankens an sich machte ihm weiter keine Sorgen, da er an der Entwicklung desselben nicht den geringsten Zweifel hegte. Hinzu kam, daß die damalige Literatur einen Charakter hatte, der ihm zu glauben erlaubte, daß die zwei alten literarischen Parteien, die Westler und die Slawophilen, ausgestorben oder im Aussterben begriffen seien und daß etwas Neues zu erstehen beginne. Dieser Charakter beruhte darauf, daß die Parteien damals nicht schroff hervortraten und die gesamte Literatur wie ein einiges Ganzes zusammenhing. Ich erinnere mich noch gut jenes fast freundschaftlichen Gefühls, das damals unter den Schriftstellern herrschte. Man hatte erst kurz zuvor die Möglichkeit erhalten, seine Gedanken auszusprechen, mußte immer noch den allgemeinen Aufseher, die einst so strenge Zensur, im Auge behalten: so sahen denn die Literaten es für ihre Pflicht an, sich gegenseitig zu schützen und zu unterstützen. Überhaupt war man der Ansicht, daß die Literatur eine gewisse gemeinsame Sache sei, vor der die einzelnen Meinungsverschiedenheiten zurücktreten müßten. In der Tat, alle standen in gleichem Maße für die Aufklärung ein, für die Freiheit des Wortes, die Aufhebung mannigfacher Bedrückungen und Belästigungen usw., mit einem Wort, für die ersten liberalen Forderungen, die man in einer Weise abstrakt auffaßte, daß sie sich mit den verschiedensten, ja sogar mit entgegengesetzten Anschauungen vereinen ließen. Natürlich kannten die Anhänger der verschiedenen Richtungen die Grenzen zwischen sich und den anderen. Aber für die gewöhnlichen Leser und selbst für die Mehrzahl der Schreibenden war die Literatur ein ungeteiltes Ganzes. Im Grunde aber war sie ein Chaos, ein formloses und doch vielgestaltiges, und deshalb konnte leicht der Wunsch entstehen, diesem Chaos eine Form zu geben, oder wenigstens einen gewissen bestimmteren Weg einzuschlagen. Der Träger dieses Wunsches war Fjodor Michailowitsch, und von ihm persönlich kann man bezüglich seiner ganzen journalistischen Tätigkeit sagen, daß er erreicht hat, was er wollte. Inmitten der Petersburger Literatur ertönte seine Stimme oft laut und machtvoll, namentlich in den letzten Jahren seines Lebens, wo sie sogar alle anderen Stimmen übertönte, wenn sie protestierte und den neuen Weg wies.

Außer in Fjodor Michailowitsch fand dieser Gedanke in Apollon Grigorjeff einen überzeugten Anhänger, der nach dem Erscheinen der ersten Nummer der „Zeit“ ihr eifriger Mitarbeiter wurde. Ich erinnere mich noch, wie es zum Teil durch meine Vermittlung dazu kam. Man wünschte damals von mir literarische Kritiken; ich weigerte mich, solche zu schreiben und empfahl dringend Grigorjeff, in dem ich unseren besten Kritiker sah und auch jetzt noch sehe. Zu meiner Freude erklärte Fjodor Michailowitsch, daß Grigorjeff ihm sehr gefalle und seine Mitarbeiterschaft ihm sehr erwünscht wäre. Seit der Zeit sahen wir alle in Grigorjeff unseren Führer auf dem Gebiet literarischer Kritik. Leider verloren wir ihn bald. Er starb 1864.

Der erste Artikel Grigorjeffs, den er für die zweite Nummer der „Zeit“ schrieb, begann mit der kategorischen Erklärung, daß es die beiden Richtungen, die sich vor zehn Jahren feindlich gegenüberstanden, die westliche und die östliche, bereits nicht mehr gäbe. Und diese Tatsache zur allgemeinen Kenntnis zu bringen, sei jetzt die höchste Zeit, „denn für die Erkenntnis der einzelnen, für die Erkenntnis eines jeden von uns schreibenden und denkenden Menschen ist sie schon längst erwiesen.“

Eine so feste Überzeugung, daß die zwei Hauptrichtungen unserer Literatur endgültig abgetan seien, wurde dem Verfasser natürlich nur durch den Wunsch, daß es sich so verhalten möge, eingegeben. Zum besseren Verständnis der Situation sei hier ein wenig an Grigorjeffs literarische Herkunft erinnert. Er gehörte zur sogenannten jungen Redaktion des „Moskwitjänin“, den Pogodin[4] in Moskau herausgab und zu dem ein ganzer Kreis bekannter Namen gehörte. Dieser Kreis, wie auch Pogodin selbst, hielt sich im Grunde zu den Slawophilen, war aber in seinen Sympathien doch sehr frei und entfernte sich denn auch allmählich vom reinen Slawophilismus. Pogodin, der seinerzeit auf Puschkin und die ersten Slawophilen Einfluß gehabt, wurde auch von der „jungen Redaktion“ wegen seines glühenden Patriotismus und seiner lebhaften, echt russischen Sympathien überaus geachtet, obschon er seinen früheren Überzeugungen treublieb und sich die alte Redaktion nannte. Dennoch räumte er in seiner Zeitschrift „Moskwitjänin“ dem jungen Kreise volle Freiheit ein. Das Charakteristische dieses Kreises war eine begeisterte Verehrung der poetischen Literatur; in ihr sahen sie den besten Ausdruck des Volksgeistes und des Zeitgeistes zugleich, und in ihr suchten sie Offenbarungen und Gesetze. In diesem Kreise wurde Ostrowski verehrt, wurde von ihm gesagt, er bringe ein „neues Wort“; hier wurden Gogol und Puschkin verehrt und hier kämpfte man gegen die „realistische Schule“ und die Petersburger.

Zu dieser Partei der „jungen Redaktion“ gehörte nun Apollon Grigorjeff, und mit seinem Wunsch, sich von den Slawophilen abzusondern, unterstützte er in bedeutendem Maße Fjodor Michailowitschs Gedanken, eine neue Richtung zu gründen. Die Autorität Apollon Grigorjeffs war für uns alle in dieser Frage von entscheidender Bedeutung. So entstand dann jene Partei, die in der Petersburger Literatur lange Zeit unter einem besonderen Namen bekannt war: man nannte sie die Partei der „Bodenständigen“. Ausdrücke, wie z. B. „wir sind von unserem Boden getrennt“ oder „wir müssen unseren Boden suchen“ waren geradezu Lieblingsausdrücke Fjodor Michailowitschs, und finden sich schon in seinem Einführungsartikel. Dieser Ausdruck, der übrigens sehr plastisch und lebendig ist, hatte auch noch den Vorteil, daß er zugleich sehr allgemein war und kein bestimmtes Prinzip aussprach. Unter ihm konnte man natürlich auch Slawophilismus verstehen, aber die „Zeit“ ließ doch beständig durchblicken, namentlich anfangs, daß sie damit eine andere, wenn auch verwandte Richtung meinte.

Das Verhältnis zu den Slawophilen war ungefähr folgendes. Apollon Grigorjeff sprach von ihnen sowohl mündlich wie schriftlich stets mit der größten Hochachtung. Von ihm lernten auch wir diese Hochachtung, die aus der Petersburger Literatur unmöglich zu lernen gewesen wäre, da diese die Slawophilen nie ohne Spott und Verachtung erwähnte. Auch heute noch verhält es sich nicht viel anders. Die Brüder Dostojewski aber waren unmittelbar aus der Petersburger Literatur hervorgegangen – das muß man bei einer Beurteilung ihrer literarischen Art und ihrer Ansichten immer im Auge behalten. Michail Michailowitsch stand natürlich mehr unter ihrem Einfluß und verhielt sich den Slawophilen gegenüber kühl oder sogar voreingenommen. Fjodor Michailowitsch dagegen, der zwar damals die Slawophilen fast noch gar nicht kannte, war doch nicht geneigt, Grigorjeff zu widersprechen, und überdies fühlte er bereits, wer von ihnen recht hatte. Doch wie dem auch sein mochte, jedenfalls schloß sich die Richtung der „Zeit“, eben durch Apollon Grigorjeff, an den einen Zweig des Pogodinschen Slawophilismus an, und Grigorjeff gebührt das Verdienst, daß er die große, wesentliche Bedeutung des reinen Slawophilismus in unserem geistigen Leben erkannte.

Dennoch spielte die größte und fruchtbarste Rolle in dieser ganzen Angelegenheit Fjodor Michailowitsch. Er war es, der bewußt und ohne zu zögern anfangs A. Grigorjeff und später den Slawophilen entgegenkam. Bei der Schnelligkeit und Geschmeidigkeit seines Auffassungsvermögens begriff er leicht diese Anschauungen in ihren Grundlagen; doch das Entscheidende wird hierbei wohl gewesen sein, daß er schon infolge der ganzen Art seiner Ansichten, seiner Annäherung an das Volk und der dadurch hervorgerufenen inneren Wandlung seiner Gedanken, ein unbewußter Slawophile war. Der Slawophilismus ist doch nicht eine vom Leben losgelöste Theorie; er ist eine vollkommen natürliche Erscheinung, sowohl von seiner positiven Seite – als Konservatismus – wie von seiner negativen Seite – als Reaktion, d. h. als Wunsch, das geistige wie moralische Joch des Westens abzuwerfen. So ist es denn erklärlich, daß sich in Fjodor Michailowitsch eine ganze Reihe von Ansichten und viele Sympathien entwickelt hatten, die vollkommen slawophil waren, und daß er mit ihnen hervortrat, ohne zunächst seine Übereinstimmung mit der schon längst existierenden Partei zu bemerken, um dann später unmittelbar und offen sich zu ihr zu bekennen. Gerade solche Parteigänger sind aber die wertvollsten. Sie sind nicht Schüler, die sklavisch die Worte der Lehrer wiederholen, sondern selbständige Träger der Idee, die sie auch weiter zu entwickeln fähig sind. Mit größter Feinfühligkeit erriet Fjodor Michailowitsch die richtige Anwendung seiner Prinzipien und entdeckte ihre verschiedenen Seiten.

Zur Vervollständigung des Bildes füge ich noch ein paar Worte über mich hinzu. Der Gedanke, eine neue Richtung zu gründen, interessierte mich anfänglich nicht wenig, was ich dem Einfluß Grigorjeffs zuschreibe. Bald jedoch gewann ich die Überzeugung – vielleicht infolge meiner Abneigung gegen alles Unbestimmte –, daß man sich einfach für einen Slawophilen ausgeben mußte, auch wenn man nur die Grundprinzipien dieser Lehre teilte. Deshalb stimmte ich eine Zeitlang mit der Richtung der „Zeit“ nicht überein, doch kann ich nicht sagen, daß ich diese Differenz jemals besonders betont hätte.

Anders verhielt es sich mit den jüngeren Mitarbeitern der Zeitschrift, die sich alle eng um A. Grigorjeff scharten, der sie sowohl durch seinen Verstand, wie durch seine kindliche Schlichtheit und Gutmütigkeit anzog. Diese jungen Menschen trugen sich lange mit dem Gedanken, eine neue Richtung zu gründen. Es handelte sich dabei natürlich vor allem darum, der slawophilen Anschauung größere Freiheit zu geben, in ihren Horizont auch die Erscheinungen einzubeziehen, die sie konsequent mied und verneinte, wie z. B. die zeitgenössische Literatur oder die verschiedenen westlichen Einflüsse. Hierbei gab es endlose Dispute und es wurde täglich versucht, die eigene Weltanschauung zu verbessern, oder womöglich von Grund aus umzubauen.

So hatte denn die Richtung der „Bodenständigen“ ihre eifrigsten Anhänger und auch eine gewisse Existenzberechtigung. Wenigstens war sie eine russische, patriotische Richtung, die vorläufig ihre Formulierung suchte und, wie das die Logik verlangte, sich zuletzt doch dem Slawophilismus anschloß. In der ersten Zeit aber hatte die Redaktion der Zeitschrift doppelte Ursache, sich ihm nicht anzuschließen: erstens vertraute sie auf die eigenen Kräfte und wollte selbständig sein und zweitens wollte sie ihre Ideen möglichst schnell verbreiten, das Publikum interessieren, fesseln und vor allem Zusammenstöße mit den Vorurteilen der Leser vermeiden. Deshalb wäre eine offizielle Berufung auf die Slawophilen unklug gewesen, selbst wenn die Redaktion sich zu einer solchen bereit gefunden hätte.

„Die Zeit“ hatte einen entschiedenen und schnellen Erfolg. Die Abonnentenzahl, die für uns alle von so großer Wichtigkeit war, stieg in den zweieinhalb Jahren von 2300 auf 4302. Die Ursache dieses schnellen und großen Erfolges lag erstens im Namen Fjodor Michailowitschs, der bereits sehr bekannt war – von seinen Sträflingsjahren in Sibirien wußte ein jeder; – zweitens war der Roman „Erniedrigte und Beleidigte“, der in der ersten Nummer begann, trotz all seiner Mängel ein Werk, das die durch den Namen Dostojewski gewonnenen Abonnenten in würdiger Weise belohnte; drittens spielte hierbei wohl auch noch die allgemeine Stimmung des Publikums eine Rolle, denn weder vorher noch nachher hat es eine Zeit gegeben, wo man mit solchem Interesse nach literarischen Neuerscheinungen griff, wie damals. Mit dem schnellen Erfolg wuchs unser Selbstvertrauen, was unter günstigen Verhältnissen der Sache sehr dienlich war, dagegen unter ungünstigen ihr sehr schadete.

Damals, 1861, waren wir nach diesem schnellen Erfolge sehr optimistisch und machten uns eifrig an die Arbeit. Ich gab meine Lehrtätigkeit auf und Michail Michailowitsch Dostojewski wollte seine Tabakfabrik schließen, von der er in der Zeit nach 1849 gelebt hatte, als der Literatur jede Freiheit genommen war.

Die Mitarbeiter der „Zeit“ teilten sich in zwei Gruppen: die eine hatte zum Mittelpunkt Apollon Grigorjeff, um den sich, wie gesagt, die Jugend scharte, die andere bildeten Fjodor Michailowitsch und ich. Wir hatten eine ganz besondere Freundschaft geschlossen und kamen an jedem Tage mindestens einmal zusammen. Im Sommer des Jahres 1861 zog ich aus dem Universitätsviertel auf dem Wassili Ostroff in die Nähe der Kleinen Meschtschanskaja, wo sich die Redaktion und die Wohnung Michail Michailowitschs befanden. Fjodor Michailowitsch wohnte an der Mittleren Meschtschanskaja und Apollon Grigorjeff, sowie die ganze junge Kompagnie wohnte am Wosnessenski Prospekt in möblierten Zimmern. Ich erwähne das nur, um zu sagen, wie nah beieinander und in welcher Gegend wir lebten. Ich erinnere mich noch gut des damaligen Charakters dieser ziemlich schmutzigen Straßen mit den zum Teil niedrigen Häusern, die alle dicht bevölkert waren von Petersburger kleinen Leuten dritter Kategorie. Fjodor Michailowitsch hat in mehreren Erzählungen und Romanen, vor allem in „Rodion Raskolnikoff“, die Physiognomie dieser Straßen und ihrer Bewohner bewunderungswürdig erfaßt und wiedergegeben.

Inmitten dieser Umgebung, die die Seele bedrückt und Ekel einflößt, verlebten wir sehr glückliche Jahre. Es gibt nichts Interessanteres und Anregenderes als journalistische Arbeit – wenn die Sache gut geht. Hierbei vereint sich die ganze Anregung eines Lebens in der Öffentlichkeit mit der ganzen Schönheit einsamen Nachdenkens und stiller Arbeit. Seiten, die man in der Stille sorgfältig durchdacht hat, treten plötzlich vor das Publikum, werden von zahllosen Menschen gelesen und werden zum Gegenstand der Dispute und Kritiken, von denen viele sogleich, wie Antworten auf Fragen, zu einem zurückkehren. Gerade damals war es üblich, daß jede Zeitschrift von allen anderen Zeitschriften sprach, so daß der Eindruck eines Artikels sich sehr bald feststellen ließ. Dostojewski, Grigorjeff und ich konnten überzeugt sein, daß wir in jeder neuen Nummer der literarischen Zeitschriften unsere Namen finden würden. Der Wettkampf der verschiedenen Redaktionen, die Spannung, mit der man die verschiedenen Richtungen, ihre Ideen, die Polemik, verfolgte – all das machte die journalistische Tätigkeit zu einem so fesselnden Spiel, daß, wer einmal an ihm teilgenommen hat, dem Wunsch nicht widerstehen kann, wieder an ihm teilzunehmen.

Gewöhnlich trafen wir uns gegen drei Uhr nachmittags in der Redaktion, Fjodor Michailowitsch nach seinem Morgentee, ich nach meiner Morgenarbeit. Hier sahen wir die Zeitungen und Zeitschriften durch, nahmen Kenntnis von allen Neuigkeiten, und machten dann meist zusammen einen Spaziergang bis zum Mittagessen um fünf, worauf er nicht selten – etwa gegen sieben Uhr – wieder zu mir zum Tee kam und die Zeit bis zum Abendessen bei mir verbrachte. Überhaupt war er häufiger bei mir als ich bei ihm, denn ich war Junggeselle, folglich konnte man mich zu jeder Zeit besuchen, ohne befürchten zu müssen, daß man andere störe. Hatte ich einen Artikel beendet oder auch nur einen Teil eines Artikels geschrieben, so bestand er gewöhnlich darauf, daß ich das Geschriebene vorlas. Es ist mir, als hörte ich noch seine Stimme, die dann aus dem Stimmengewirr der anderen ungeduldig drängend und bittend erklang:

„Lesen Sie, Nikolai Nikolajewitsch, lesen Sie!“ Damals begriff ich übrigens noch nicht ganz, wieviel Schmeichelhaftes für mich in dieser Ungeduld lag. Er widersprach mir nie. Ich erinnere mich eigentlich nur eines einzigen Streites zwischen uns, zu dem es infolge eines Artikels von mir kam. Aber er sagte mir ebensowenig ein Wort des Lobes und äußerte nie eine besondere Anerkennung.

Unsere damalige Freundschaft hatte zwar einen vornehmlich geistigen Charakter, aber wir standen uns auch als Menschen sehr nahe. Das Einander-Nahestehen hängt bei den Menschen von ihrer Natur ab und überschreitet oft auch unter den günstigsten Verhältnissen nicht eine gewisse Grenze. Ein jeder von uns zieht gleichsam einen Strich um sich herum, den er niemanden überschreiten läßt, oder richtiger – nicht überschreiten lassen kann. So fand auch unsere Annäherung ein Hindernis in unseren persönlichen Veranlagungen, doch will ich durchaus nicht sagen, daß der kleinere Teil dieses Widerstandes auf meiner Seite war. Fjodor Michailowitsch hatte bisweilen Augenblicke argwöhnischer Vermutungen. Dann sagte er mißtrauisch: „Strachoff hat keinen, mit dem er sprechen kann, deshalb hält er sich an mich.“ Aber dieser flüchtige Zweifel zeigt ja nur, wie fest wir an die Gegenseitigkeit unserer Zuneigung glaubten. In den ersten Jahren war es ein Gefühl, das zu einem unbeschränkten Zutrauen wurde. Wenn Fjodor Michailowitsch einen epileptischen Anfall gehabt hatte, so befand er sich nach der Bewußtlosigkeit anfangs in einer unerträglich schweren Stimmung. Alles reizte oder schreckte ihn und selbst durch die Anwesenheit der Nächsten fühlte er sich bedrückt. Dann schickte sein Bruder oder seine Frau nach mir; in meiner Gegenwart fühlte er sich leichter, und es wurde ihm allmählich besser. Indem ich mich dieser Vergangenheit erinnere, leben in meinem Gedächtnis einige meiner besten Gefühle wieder auf und ich denke, daß ich damals wohl ein besserer Mensch gewesen sein muß, als ich es jetzt bin.

Unsere Gespräche waren endlos, und es waren die schönsten Gespräche, die mir in meinem Leben beschieden gewesen sind. Er sprach in jener schlichten, lebendigen, anspruchslosen Art, die den Reiz und die Schönheit der russischen Gespräche ausmacht. Dazwischen scherzte er oft, namentlich in jener Zeit, aber sein Witz gefiel mir nicht sonderlich; es war häufig nur ein äußerlicher Humor, ähnlich dem französischen, also ein Spiel mehr mit Worten und Bildern, als mit Gedanken. Beispiele dieser Witzchen finden sich zumeist in seinen kritischen und polemischen Artikeln. Doch was mich in der Hauptsache fesselte und sogar frappierte, das war sein ungewöhnlicher Verstand, die Schnelligkeit, mit der er jeden Gedanken, schon nach dem ersten Wort, der ersten Andeutung, erfaßte. In dieser Leichtigkeit des Verstehens liegt der größte Reiz eines Gesprächs, wenn man sich unbehindert dem eigenen Gedankengang hingeben kann, nicht zu wiederholen und zu erklären braucht, wenn man auf eine Frage sofort die richtige Antwort erhält und wenn die Entgegnung gerade auf den zentralen Gedanken erfolgt, die Zustimmung gerade zu dem Gedanken gegeben wird, zu welchem man sie hören möchte, und es keine Mißverständnisse und Unklarheiten gibt. So sind mir unsere damaligen Gespräche in der Erinnerung geblieben, die Gespräche, die für mich eine große Freude und mein Stolz waren. Der Gesprächsstoff stand natürlich zumeist mit der Zeitschrift in Zusammenhang, doch außerdem sprachen wir noch über alle nur möglichen Themen, sehr oft über die abstraktesten Fragen. Fjodor Michailowitsch liebte diese Fragen nach dem Wesen der Dinge und den Grenzen des Wissens, und ich weiß noch, wie es ihn amüsierte, wenn ich seine Anschauungen nach den Lehren der verschiedenen Philosophen, die die Weltgeschichte kennt, klassifizierte. Es zeigte sich, daß es schwer hielt, sich etwas Neues auszudenken und er tröstete sich scherzend damit, daß er in seinen Anschauungen wenigstens mit dem einen oder anderen der großen Denker übereinstimmte.

Ich will mich hier nicht über seine Ansichten, nicht über seine eigene Stellung zu seiner Arbeit und die Dinge, mit denen er sich abgab, ausführlich verbreiten. Den besten Teil seiner Seele hat er uns in seinen Werken offenbart. Ich will nur sagen – was vielleicht manche unerfahrene Leser nicht vermuten: daß er einer der aufrichtigsten Schriftsteller war, daß alles, was er geschrieben, von ihm selbst erlebt und empfunden worden ist, und zwar mit großer Leidenschaft und Hingabe. Ja, Dostojewski ist der subjektivste aller Schriftsteller, er hat in den Personen seiner Romane fast ausnahmslos sich selbst geschildert. Nur selten hat er volle Objektivität erreicht. Für mich, der ich ihm so lange nahe stand, war die Subjektivität seiner Darstellungen nur zu erkennbar, und deshalb ging mir immer die Hälfte des Eindrucks verloren, des Eindrucks der Werke, die auf andere Leser verblüffend wirkten, da sie in seinen Gestalten vollkommen objektive Schilderungen sahen.

Sehr oft wurde mir für ihn bange, wenn ich las, wie er gewisse dunkle, krankhafte Stimmungen wiedergab. So schilderte er z. B. im „Idiot“ ausführlich die Stimmung vor einem epileptischen Anfall, obgleich die Ärzte Epileptikern stets vorschreiben, sich nicht diesen Erinnerungen hinzugeben, da sie unter Umständen ebenso einen Anfall herbeiführen können, wie der Anblick eines epileptischen Anfalls bei einem anderen. Doch Dostojewski schreckte vor nichts zurück, und was er auch schilderte, er blieb fest überzeugt, daß er seinen Gegenstand in voller Objektivität gebe. Häufig habe ich von ihm gehört, daß er sich für einen vollständigen Realisten halte, daß jene Verbrechen, Selbstmorde und alle anderen Ausschreitungen und Entartungen, die in der Regel das Thema seiner Romane bilden, in der Wirklichkeit häufige und gewöhnliche Erscheinungen seien, denen wir bloß keine Beachtung schenken. Auf Grund dieser Überzeugung schilderte er dann dreist das Dunkelste und Schmutzigste; niemand ist in der Schilderung der verschiedenen Verkommenheiten der Menschenseele so weit gegangen wie er. Und er erreichte, was er wollte: es gelang ihm, seinen Geschöpfen so viel Realität und Objektivität zu verleihen, daß die Leser aus anfänglicher Betroffenheit in Entzücken gerieten. In seinen Bildern war so viel Wahrheit, psychologische Richtigkeit und Tiefe, daß sie selbst solchen Leuten, denen die Sujets vollkommen fremd waren, verständlich wurden. Oft ging es mir durch den Sinn, daß er, wenn er erkennen würde, wie stark subjektiv seine Bilder gefärbt sind, sich im Schreiben beengt fühlen müßte, und wenn er die Art seines Schaffens bemerkte, nicht mehr schaffen könnte. So war für ihn eine gewisse Dosis Selbstbetrug erforderlich, wie fast für jeden Schriftsteller.

Doch jeder Mensch hat bekanntlich nicht nur die Mängel seiner Vorzüge, sondern mitunter auch den Vorzug seiner Mängel. Dostojewski schildert seine elenden und bedauernswerten, gemeinen und furchtbaren Menschen, alle die seelischen Krankheiten und Pestbeulen, weil er über sie das höhere Urteil zu fällen verstand oder zu verstehen glaubte. Er sah den göttlichen Funken selbst im verkommensten Menschen; er verfolgte und beobachtete das geringste Aufblitzen dieses Funkens und erspähte Züge seelischer Schönheit in Menschen, zu denen wir mit Verachtung, Spott oder Abscheu uns zu verhalten gewöhnt sind. Wegen dieser Schönheit, die Dostojewski unter der scheußlichen und abstoßenden Äußerlichkeit durchschimmernd entdeckte, verzieh er den Menschen und liebte er sie. Eine feine und hohe Menschenliebe könnte man seine Muse nennen; und sie war es auch, die für ihn das Maß bildete, nach dem er Gut und Böse abwog, das Maß, mit dem er in die tiefsten und schrecklichsten Abgründe der Menschenseele hinabstieg. Sein Glaube an sich und den Menschen war unerschütterlich, und deshalb war er auch so aufrichtig und nahm er so ohne weiteres sogar seine Subjektivität für vollkommen objektiven Realismus. – Unter dem Wort „Muse“ verstehe ich jenen idealistischen Charakter, jene Art des Verstandes und Herzens, die der Mensch annimmt, wenn er zu schreiben und Gestalten zu schaffen anfängt. Die Muse und der Mensch selbst sind zwei verschiedene Wesen, obschon sie aus einer Wurzel hervorgehen und enger als die siamesischen Zwillinge zusammengewachsen sind. Aus dem Gesagten geht hervor, daß der Mensch Dostojewski und seine „Muse“ ungemein eng miteinander verbunden waren.

Von seinen persönlichen, rein menschlichen Zügen wäre noch zu sagen, daß an ihm nicht die geringste Spur einer Verbitterung oder Kränkung durch die von ihm ausgestandenen Leiden zu bemerken war und nie auch nur der Schatten des Wunsches, die Rolle eines Märtyrers zu spielen. Er war absolut frei von jedem gehässigen Gefühl der Regierung gegenüber und tat so, als sei in seiner Vergangenheit nichts Besonderes vorgefallen, zeigte sich weder enttäuscht noch irgendwie seelisch getroffen, sondern war heiter und guter Dinge, wenn die Gesundheit es ihm erlaubte. Ich erinnere mich, wie ihm einmal eine Dame, die ihn mit großer Aufmerksamkeit betrachtet hatte, plötzlich sagte: „Wenn ich Sie betrachte, glaube ich, in Ihrem Gesicht die Leiden zu sehen, die Sie zu ertragen hatten ...“ Diese Bemerkung war ihm sichtlich unangenehm. „Was für Leiden!“ ... unterbrach er sie fast schroff, um dann sofort über ganz nebensächliche Dinge zu scherzen. Desgleichen erinnere ich mich noch eines anderen ähnlichen Falles. Er sollte sich an einem literarischen Vortragsabend, wie sie damals sehr in Mode waren, beteiligen und irgend etwas aus seinen Werken vorlesen. Die Wahl fiel ihm schwer. „Es muß etwas Neues, Interessantes sein,“ sagte er zu mir. – „Aus dem ‚Totenhause‘ vielleicht?“ schlug ich vor. – „Daraus habe ich schon oft vorgelesen, und ich möchte eigentlich nicht ... Es scheint mir dann immer, daß ich vor dem Publikum klage, mich immer beklage ... Das ist nicht gut.“

Überhaupt kehrte er nicht gern zu der Vergangenheit zurück, als habe er sie ganz und gar abgetan, oder wenn er sich einmal Erinnerungen hingab, dann gedachte er irgendwelcher froher Erlebnisse, auf die er gleichsam stolz war. Deshalb hätte ein Uneingeweihter schwerlich vermuten können, wenn er ihn so sah und hörte, was in seinem früheren Leben vorgefallen war.

In seinem Verhältnis zur Regierung stand er fest auf dem Standpunkt, der für alle echten Russen so selbstverständlich ist. Jeder Gedanke an Auflehnung war ihm fern, obschon er sich bisweilen tief bekümmert oder mit ehrlichem Unwillen über manche Leute und Maßregeln äußerte. Er selbst ertrug die unbequemen herrschenden Zustände nicht nur stillschweigend, sondern sogar mit vollkommenster Ruhe, wie etwa eine allgemeine Lebensbedingung, die keineswegs ihn persönlich anging. So entsinne ich mich nicht, ihn jemals über die Zensoren aufgebracht gesehen zu haben, obgleich diese Herren – im allgemeinen sehr liebenswürdige Leute, die sich zumeist mit Respekt zur Literatur verhielten – nicht selten ein Überflüssiges taten, und, wenn sie nicht viel Verfängliches fanden, wenigstens kleine Korrekturen anbrachten, um doch nicht ganz umsonst gelesen zu haben. Übrigens gehörte Fjodor Michailowitsch zu den Schriftstellern, die, ohne an die Zensur zu denken, unwillkürlich in den Grenzen bleiben, einfach weil sie viel zu ernst sind, um sich Schroffheiten und persönliche Ausfälle zu erlauben.

Im Grunde waren wir sehr abstrakte Politiker, sprachen nur von allgemeinen Fragen und Auffassungen, in der Praxis aber blieben wir beim „reinen Liberalismus“, also bei dem Glauben, daß man in der inneren Organisation eines Staates ohne Zwangsmaßregeln am weitesten komme, daß die verschiedenen Interessen sich dann am deutlichsten äußern und am besten ausgleichen könnten. Mit einem Wort, es waren die Grundsätze, an die sich alle Anhänger der Gedanken-, Preß- und Handelsfreiheit usw. halten, Grundsätze, die natürlich längst nicht die ganze Frage erschöpfen, an die man sich aber in all den Fällen halten muß, wo zu anderen Grundsätzen keine Veranlassung vorliegt. In der Wirklichkeit freilich erwiesen sich gerade die liberalen Grundsätze als unfähig, unsere Gesellschaft zu regieren, eben als zu schwerverständlich und noch zu unerfüllbar, und überdies als durchaus ungeeignet, die Entwicklung anderer, ihnen entgegengesetzter Grundsätze zu paralysieren. So kam es unter den Anhängern des „reinen Liberalismus“ zu einer schnellen und entsetzlichen Ernüchterung, und das Ende der liberalen Epoche war, daß plötzlich Proklamationen auftauchten, die zum Aufstand, zur Revolution aufforderten. Den Proklamationen folgten die Brandstiftungen, diesen der polnische Aufstand und drei Jahre später das erste Attentat auf das Leben des Zaren.

Ich führe dies hier an, um den Liberalismus unserer Zeitschrift und folglich denjenigen, zu dem sich Fjodor Michailowitsch bekannte, zu kennzeichnen. Leider herrschen bei uns trotz aller historischen Erfahrungen und Debatten, sowohl schriftlicher wie mündlicher, noch die größten Mißverständnisse in den Begriffen: und die wahre Bedeutung des Liberalismus ist fast vergessen. Denn daß ein Liberaler dem Wesen der Sache nach in der Mehrzahl der Fälle ein Konservativer und nicht ein Progressist sein muß und schon in keinem Fall ein Revolutionär – das wissen oder begreifen jetzt wohl nur sehr wenige. Diesem wahren Liberalismus ist Fjodor Michailowitsch denn auch bis zu seinem Tode treu geblieben. Wir standen keiner von den Parteien nahe, die praktische Aufgaben und praktische Interessen hatten; wir sahen ein, daß wir in der Sphäre allgemeiner abstrakter Fragen bleiben mußten, und da wir glühende Patrioten und Russophile waren, so sahen wir auch unter diesen Umständen eine Menge Arbeit vor uns, sowohl auf dem Gebiet der literarischen Kritik wie auf dem der Auslegung der russischen Geschichte und des russischen Lebens; ferner galt es, über den Westen zu schreiben, über die europäischen geistigen und politischen Ereignisse, die bei uns von so großem Einfluß sind. In allen diesen Beziehungen ist nicht zu leugnen, daß die „Zeit“ eifrig arbeitete und in keiner Hinsicht von der Verfolgung ihrer allgemeinen Aufgabe abwich.

Ein nicht zu umgehender Teil dieser Aufgabe war die Polemik, da die übergroße Mehrzahl der Literaten zur Partei der Westler gehörte und der entscheidende Einfluß von Zeitschriften ausging, die direkt zum Nihilismus neigten. So wurde der Kampf mit dem Nihilismus gewissermaßen eine Spezialität der „Zeit“, wenigstens ließ sie ihn nie aus dem Auge und analysierte ihn von allen Seiten. In dem Zeitraum bis zum Erscheinen des Romans „Väter und Söhne“ von Turgenjeff (1862) hatte sie seine wesentlichen Züge bereits festgestellt, dieselben Züge, die Turgenjeff in lebendigen Bildern so treffend darstellte.

Den Kampf gegen die nihilistische Richtung eröffnete Fjodor Michailowitsch, indem er gegen die grobmaterialistische Auffassung der Kunst schrieb, nur begnügte er sich mit recht schwachem, nachsichtigem Widerspruch. Da hielt ich es nicht aus und verfocht bei der ersten Gelegenheit offen und kategorisch eine den nihilistischen Lehren entgegengesetzte Richtung. Ich kann wohl sagen, daß in mir beständig eine gewisse organische Abneigung vor dem Nihilismus vorhanden war und daß ich seit dem Jahre 1855, als er zuerst sich bemerkbar zu machen begann, mit wachsendem Unwillen sein Hervortreten in der Literatur wahrgenommen hatte. Schon in den Jahren 1859 und 60 hatte ich gegen die Absurditäten, die da so unzweideutig und ungeniert ausgesprochen wurden, geschrieben, doch selbst befreundete Redakteure wiesen mich mit aller Entschiedenheit ab und nahmen mir sogar alle Hoffnung, jemals meine Artikel veröffentlicht zu sehen. Damals begriff ich, welch eine Autorität die Blätter dieser Richtung hatten. Um so größer war meine Freude, als die Redaktion der „Zeit“, natürlich nur dank Fjodor Michailowitsch, meinen Artikel „Über die Petersburger Literatur“ für die Juninummer 1861 annahm. Daraufhin schrieb ich fast für jede Nummer in diesem Geiste. Ich erzähle dies alles nur zur Charakteristik der Literatur jener Zeit.

Ich bemühte mich um die größte Gewissenhaftigkeit, suchte meine Angriffe durch ein wirkliches Urteil zu begründen und scheute in der Beziehung keine Mühe; um so mehr interessierte Fjodor Michailowitsch die in ihnen enthaltene Klarlegung der Frage. Ich erwähne das deshalb, weil dieselbe so überaus wichtige Folgen hatte: sie führte zunächst zum vollständigen Bruch der „Zeit“ mit dem „Zeitgenossen“, dem angesehensten Petersburger Journal, und später zur allgemeinen Feindschaft fast des gesamten Petersburger Literatentums gegen die „Zeit“.