Title: Der Zweifüßler und andere Geschichten: Naturgeschichtliche Märchen

Author: Carl Ewald

Editor: Hermann Kiy

Illustrator: Willy Planck

Release date: April 21, 2022 [eBook #67897]

Most recently updated: October 18, 2024

Language: German

Original publication: Germany: Franckh'sche Verlagshandlung

Credits: Peter Becker and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der 1922 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert.

Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Naturgeschichtliche Märchen

von

Karl Ewald

Zweiter Band der autorisierten

deutschen Gesamtausgabe von

Hermann Kiy

Mit acht Tafeln und zahlreichen

Abbildungen von Willy Planck

Dreiundzwanzigste Auflage

Kosmos,

Gesellschaft der Naturfreunde

Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart

1922

Alle Rechte vorbehalten.

STUTTGARTER SETZMASCHINEN-DRUCKEREI

HOLZINGER &

Co. STUTTGART

|

|

Seite

|

|

Der Zweifüßler

|

|

|

Libelle und Seerose

|

|

|

Das Ding in viererlei Gestalt

|

|

|

Das Unkraut

|

|

|

Die Unsichtbaren

|

|

|

Der Kuckuck

|

|

|

Der Seestern

|

|

|

Die Buche und die Eiche

|

|

|

Der Ameisenhügel

|

|

|

Die Korallen

|

|

|

Eine unglaubliche Geschichte

|

|

|

Der Wind

|

|

|

Der gute Mann

|

[S. 5]

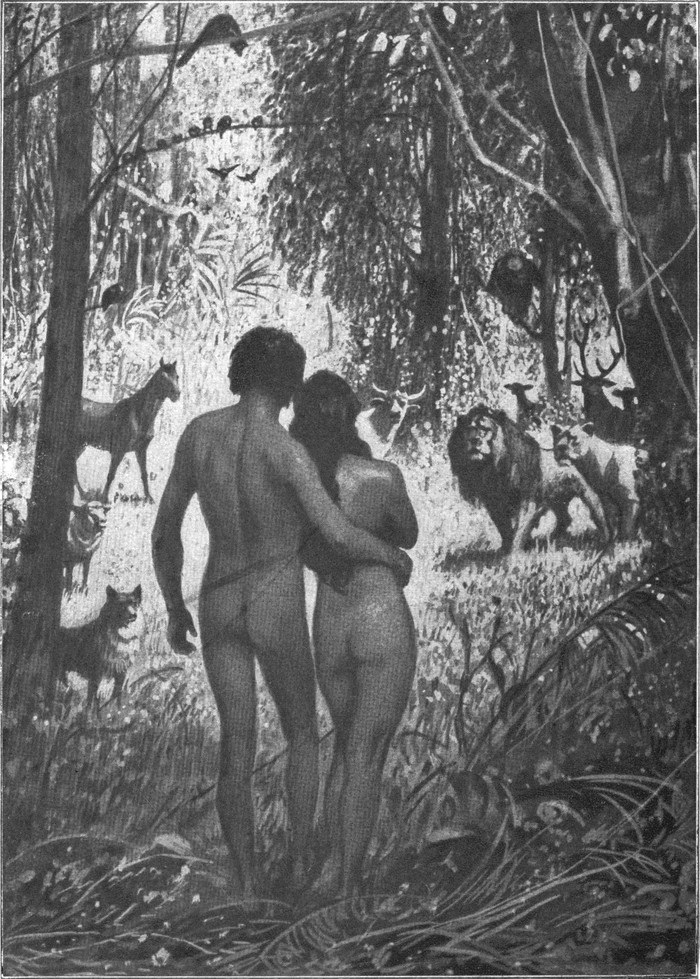

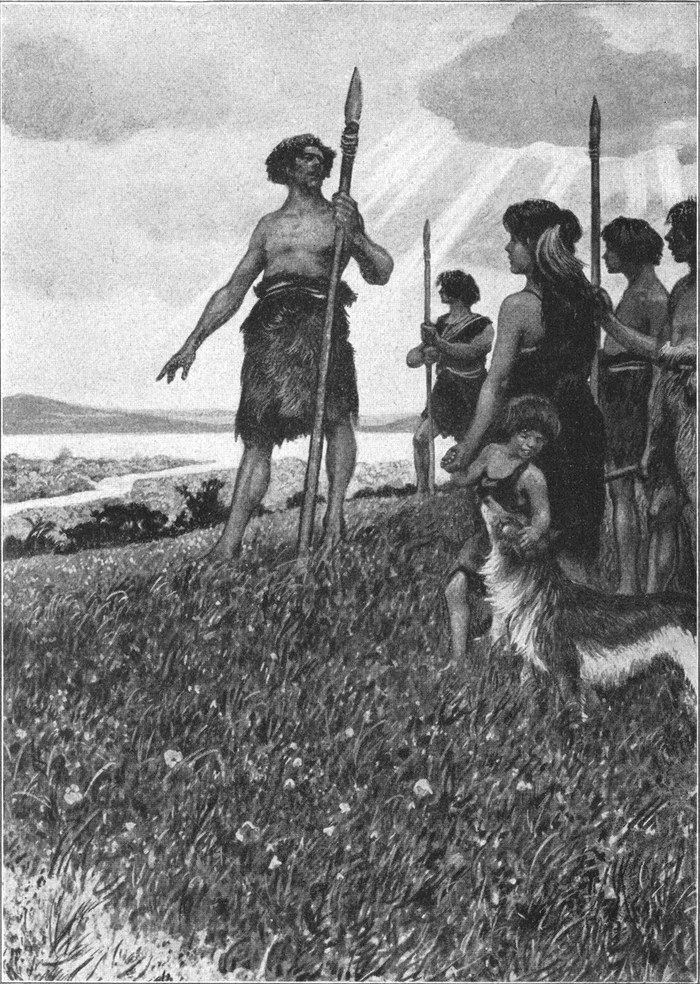

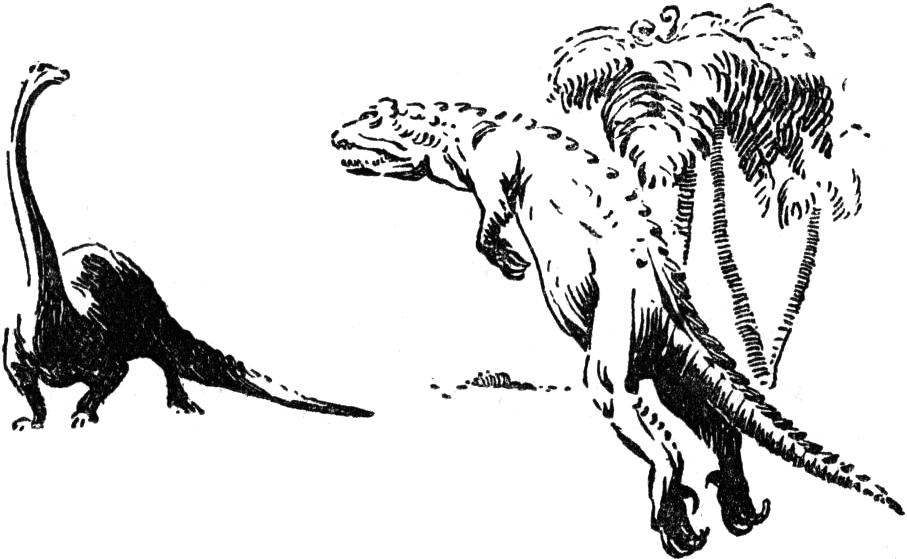

Es war einmal vor vielen, vielen Jahren, in den warmen Ländern, wo die Sonne stärker scheint als bei uns, der Regen dichter fällt und alle Pflanzen und Tiere besser gedeihen, weil der Winter ihnen nichts anhaben kann.

Der Wald war voller Leben und Lärm.

Die Fliegen summten, der Sperling fraß die Fliegen und der Habicht fraß den Sperling. Die Bienen krochen in die Blütenkelche hinein, um Honig zu suchen, der Löwe brüllte und die Vögel sangen; der Bach rieselte und das Gras wuchs. Die Bäume rauschten, während ihre Wurzeln Saft aus der Erde sogen, und die Blumen dufteten und strahlten.

Da auf einmal ward es seltsam still.

Es war, als hielten alle den Atem an und lauschten und starrten. Die Bäume rauschten nicht mehr. Das Veilchen erwachte aus seinen Träumen und guckte verwundert auf. Der Löwe wandte sein Haupt und blieb stehen, die eine Pfote vom Erdboden erhoben. Der Hirsch hörte auf zu äsen, der Adler ruhte hoch in der Luft auf seinen Schwingen aus, die[S. 6] kleine Maus kam aus ihrem Loch hervor und spitzte die Ohren.

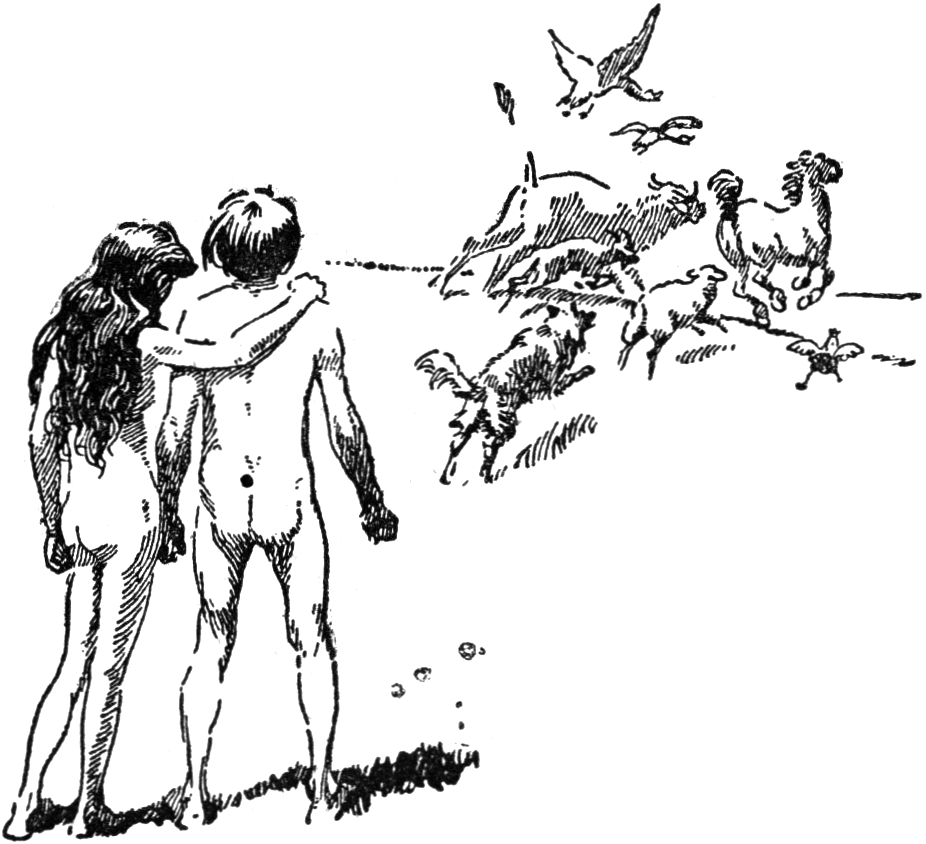

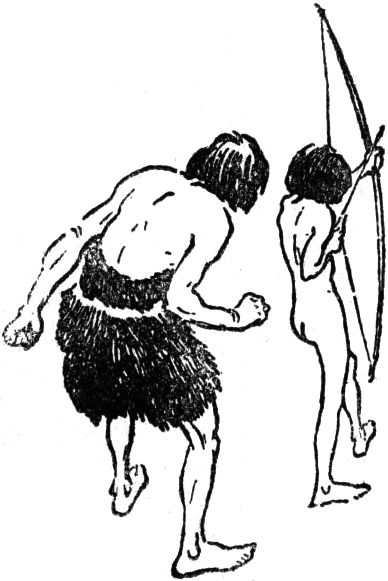

Durch den Wald kamen zwei gegangen, die den andern Wesen nicht glichen, und die noch niemand je gesehen hatte.

Aufrecht gingen sie. Ihre Stirn war hoch, ihr Auge stark. Sie hielten einander bei der Hand und sahen sich um, als wüßten sie nicht, wo sie wären.

„Wer in aller Welt ist das?“ fragte der Löwe.

„Das sind Tiere,“ entgegnete der Hirsch. „Sie können gehen, aber sie gehen wunderlich. Warum springen sie nicht auf allen vieren, da sie doch vier Beine haben? Dann kämen sie schneller vorwärts.“

„O,“ wendete die Schlange ein, „ich habe gar keine Beine und komme doch recht gut vom Fleck, sollte ich meinen.“

„Ich glaube nicht, daß es Tiere sind,“ sagte die Nachtigall. „Sie haben ja keine Federn und keine Haare, außer dem bißchen auf dem Kopfe.“

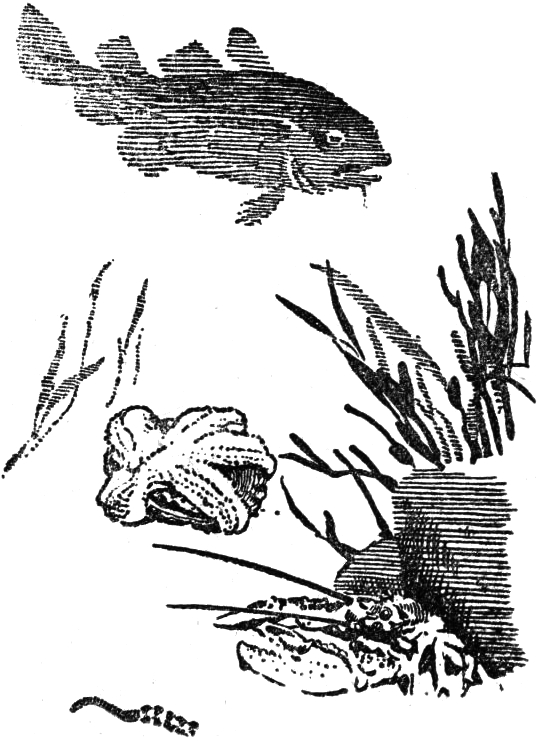

„Schuppen würden wohl auch genügen,“ rief der Hecht, indem er das Maul aus dem Flusse hob.

„Manch einer muß sich mit der nackten Haut zurechtfinden,“ bemerkte der Regenwurm still.

„Sie haben keinen Schwanz,“ piepste die Maus. „Es sind nie im Leben Tiere gewesen.“

„Auch ich habe keinen Schwanz,“ schrie die Kröte, „und doch wird wohl niemand bestreiten wollen, daß ich ein Tier bin.“

„Seht... seht doch bloß!“ rief da der Löwe.[S. 7] „Jetzt nimmt der eine von ihnen einen Stein in die Vorderpfote... das könnte ich nicht.“

„Aber ich!“ sagte der Orang-Utan. „Das ist doch keine Kunst. Übrigens kann ich eure Neugier befriedigen. Die beiden sind wirklich Tiere. Es ist Mann und Weib. Sie heißen Zweifüßler und sind entfernte Verwandte von mir.“

„So so!“ brummte der Löwe. „Wie kommt es denn, daß sie keinen Pelz haben?“

„Den haben sie wohl ausgezogen,“ meinte der Orang-Utan.

Der Löwe aber fragte weiter: „Warum gehst du denn nicht hin und sagst ihnen guten Tag?“

„Ich kenne sie ja gar nicht,“ erwiderte der Orang-Utan. „Und ich mache mir auch gar nichts daraus, mit ihnen zu verkehren. Ich habe nur von ihnen erzählen hören... sie gehören einer sehr armseligen, heruntergekommenen Affenart an, versteht ihr. Ich will ihnen ja gerne gelegentlich eine Apfelsine zustecken, aber ich übernehme durchaus keine Verantwortung für sie.“

„Sie sehen ganz appetitlich aus,“ sagte der Löwe. „Ich hätte wohl Lust, einmal zu versuchen, wie sie schmecken!“

„Das kannst du ja tun,“ meinte der Orang-Utan. „Sie werden der Familie doch niemals Ehre machen, und sie werden noch einmal ein schlimmes Ende nehmen.“

Da ging der Löwe auf die beiden zu; aber als[S. 8] er vor ihnen stand, verlor er plötzlich den Mut. Er verstand die Sache selbst nicht, denn er hatte ja sonst vor nichts im Walde Angst. Aber die beiden neuen Tiere hatten so seltsame Augen und wandelten so frohen Mutes dahin, daß der Löwe dachte, sie müßten über irgendeine geheime Macht gebieten, die er nicht sehen könnte. Ihre Zähne taugten nicht viel, und ihre Krallen waren nicht der Rede wert. Aber ein Geheimnis mußte ja an ihnen sein.

Mit gesenktem Kopf wich er ihnen aus.

„Warum hast du sie nicht gefressen?“ fragte die Löwin.

„Ich hatte keinen Hunger,“ war die Antwort des Löwen.

Dann legte er sich im hohen Grase zur Ruhe und tat so, als dächte er gar nicht mehr an die beiden. Und da er der vornehmste war, so folgten die andern Tiere seinem Beispiel. Trotzdem interessierten sie sich alle ungemein für die neuen Tiere.

Inzwischen wanderten der Zweifüßler und sein Weib weiter; und im Wandern erstaunten sie mehr und mehr über die Schönheit der Welt. Dabei hatten sie gar keine Ahnung davon, wieviel Aufsehen sie erregten, und sahen nicht, wie die Tiere heimlich ihren Spuren folgten. Aber wohin sie auch kamen, überall steckten die Bäume die Köpfe zusammen und flüsterten; die Vögel begleiteten sie über ihren Köpfen durch die Luft, und aus jedem Strauch starrten verwunderte Augen sie an.

[S. 9]

„Hier wollen wir wohnen,“ rief der Zweifüßler aus und zeigte auf eine wunderschöne kleine Wiese, wo ein lieblicher Fluß zwischen Blumen und Gräsern dahinfloß.

„Nein — hier!“ jauchzte sein Weib und lief in den benachbarten Wald, dessen Bäume kühlen Schatten spendeten und dessen Boden mit dichtem, weichem Moose bedeckt war.

„Wie seltsam ihre Stimmen klingen!“ flötete bewundernd die Nachtigall. „Sie haben mehr Töne als ich.“

„Wenn sie nicht so groß wären, würde ich ihnen empfehlen, neben mir im Schilfe ihr Nest zu bauen,“ sagte der Rohrsänger.

Die beiden neuen Tiere gingen weiter und fanden immer neue Stellen, von denen die eine ihnen noch schöner erschien als die andere, so daß sie zu keinem Entschlusse kamen, wo sie bleiben sollten. Da begegneten sie dem Hunde, der stark hinkte, weil er sich die Pfote an einem scharfen Stein verletzt hatte. Er wollte ihnen aus dem Wege laufen, konnte aber nicht. Frau Zweifüßler hielt ihn fest und betrachtete seine Wunde.

„Ich werd’ dir helfen, du Ärmster!“ tröstete sie. „Wart’ nur ein wenig.... Neulich hab’ ich mir selber den Fuß verletzt und mit Blättern geheilt.“

Der Hund merkte, daß sie nichts Böses mit ihm vorhatte. Darum blieb er ruhig stehen, während sie ins Gebüsch lief, um Blätter zu holen. Inzwischen[S. 10] streichelte der Zweifüßler seinen Rücken und sprach ihm freundlich zu. Nach einer Weile kam sie mit Blättern zurück, legte sie auf die Pfote und band eine Ranke darum:

„Jetzt spring weiter! Morgen bist du gesund.“

Nun setzten die beiden ihre Wanderung fort, während der Hund stehenblieb, ihnen nachschaute und mit dem Schwanze wedelte. Da kamen die andern Tiere aus Gehölz und Gebüsch hervor.

„Du hast mit den Fremdlingen gesprochen.... Was haben sie gesagt?“ fragten sie im Chore.

„Sie sind besser als die andern Tiere im Walde,“ entgegnete der Hund. „Sie haben meine Pfote geheilt und mir das Fell gestreichelt. Ich werd’s ihnen nicht vergessen.“

„Sie haben ihm die Pfote geheilt... sie haben ihm das Fell gestreichelt...“

Von Mund zu Mund ging die Kunde durch den Wald. Die Bäume flüsterten es einander zu, die Blumen seufzten und nickten, die Eidechsen waren wie immer flinke Geschichtenträger, und die Nachtigall machte Verse daraus.

Die neuen Tiere aber gingen weiter und dachten gar nicht mehr an den Hund.

Schließlich wurden sie müde und setzten sich an einer Quelle nieder. Sie beugten sich über das rinnende Wasser, tranken und lachten ihrem eigenen Spiegelbilde zu. Und dann brachen sie saftige Früchte von den Bäumen und aßen sie. Als die Sonne unter[S. 11]ging, legten sie sich im Grase zur Ruhe und schliefen ein, einander mit den Armen umschlungen haltend. Nicht weit von ihnen lag, den Kopf auf den Vorderpfoten, der Hund, der ihnen unbemerkt gefolgt war, und schaute zu ihnen hinüber.

Der Mond schien rund und hell auf sie hinab. Er schien auch in das große, erstaunte Gesicht des Rindes hinein, das vor ihnen stand.

„Buh!“ brummte das Rind.

„Böh!“ höhnte der Mond. „Was gaffst du denn da?“

„Ich sehe mir die beiden an, die da schlafen,“ erwiderte das Rind. „Kennst du sie?“

„Mich dünkt, vor vielen, vielen Jahren ist auch auf mir so etwas herumgekrochen,“ sagte der Mond. „Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mein Gedächtnis hat in den letzten hunderttausend Jahren ungemein abgenommen. Ich kann gerade noch die Gedanken für meine Himmelstour zusammenhalten.“

„Ja, mit meinem Denken ist es auch nicht weit her. Aber ich habe Angst.“

„Vor den beiden da?“ fragte der Mond.

„Ich vermag es nicht zu erklären. Aber ich kann sie nicht leiden.“

„Dann tritt sie doch tot!“

„Das wag’ ich nicht,“ sagte das Rind. „Nicht allein. Aber vielleicht finde ich jemand, der mir hilft.“

[S. 12]

„Mach, was du willst!“ rief der Mond. „Mir ist das alles gleichgültig.“

Mit diesen Worten segelte er von dannen. Das Rind aber käute wieder und dachte nach, ohne zu einem Resultat zu gelangen.

„Schlafen Sie?“ fragte das Schaf, dessen langes Gesicht neben dem Rinde auftauchte.

Und plötzlich war die ganze Wiese lebendig.

Da waren alle die Tiere, die den beiden auf ihrer Wanderung gefolgt waren. Sowohl die, die am Tage schliefen und in der Nacht jagten, als die, die ihrer Arbeit nachgingen, während die Sonne schien. Niemand dachte mehr an Tätigkeit oder Ruhe. Und niemand dachte daran, dem andern ein Leid zuzufügen. Löwe und Hirsch, Wolf und Schaf, Katze und Maus, Pferd, Rind und viele andere standen Seite an Seite im Grase. Der Adler saß im Wipfel eines Baumes mitten zwischen all den kleinen Vögeln des Waldes. Der Orang-Utan hatte es sich auf einem der untersten Zweige bequem gemacht und verzehrte eine Apfelsine. Das Huhn stand auf einer Anhöhe neben dem Fuchs; die Ente und die Gans schwammen auf dem Flusse und reckten den Hals.

„Laßt uns beraten, da wir gerade alle hier beisammen sind!“ schlug der Löwe vor.

„Bist du satt?“ fragte das Rind.

„Gewiß, ich bin gesättigt,“ erwiderte der Löwe. „Heut nacht halten wir Frieden und Freundschaft.“

„Dann schlage ich vor, daß wir sofort und ohne[S. 13] weiteres die beiden fremden Tiere erschlagen,“ brüllte das Rind.

„Was ist denn in dich gefahren?“ rief da der Löwe. „Du bist doch sonst so ein verträglicher Bursche, gehst auf die Weide und tust keiner Katze etwas. Wie kommt es, daß du plötzlich so blutdürstig geworden bist?“

„Ich kann es mir auch nicht erklären,“ entgegnete das Rind. „Aber ich habe das bestimmte Gefühl, daß wir sie möglichst schnell erschlagen sollten. Sie werden uns Unglück bringen. Sie sind böse. Ihr sollt sehen: wenn ihr meinen Rat nicht befolgt, so werdet ihr es noch einmal bereuen.“

Nun mischte sich auch das Pferd ins Gespräch:

[S. 14]

„Ich stimme dem Rinde bei. Beißt sie tot, tretet sie tot! Je eher, desto besser!“

„Schlagt sie tot! Schlagt sie tot!“ riefen das Schaf, die Ziege und der Hirsch, die Ente, die Gans und das Huhn.

„Wie sonderbar,“ sagte der Löwe und sah sich erstaunt um. „Die friedlichsten und feigsten Tiere wollen den Fremden zu Leibe. Was haben sie euch getan? Warum fürchtet ihr euch vor ihnen?“

„Ja, erklären kann ich es ebensowenig wie das Rind,“ meinte das Pferd. „Aber ich habe das Gefühl, daß die beiden Wesen uns gefährlich sind. In meinen Lenden und Beinen zuckt es und reißt es.“

Und das Rind fiel ein: „Mir ist es, als würde mir die Haut abgezogen, wenn ich an die beiden denke. Es bohren sich Zähne in mein Fleisch.“

„Mich friert, als würde mir alle meine Wolle abgeschoren,“ schrie das Schaf.

„Mir ist zumute, als würde ich auf dem Feuer gebraten und gegessen,“ rief die Gans.

„Mir auch!“ „Mir auch!“ riefen die Ente und das Huhn.

„Höchst seltsam!“ philosophierte der Löwe. „Ich habe noch nie dergleichen gehört und verstehe eure Empfindungen nicht. Was können die Fremden euch anhaben? Nackt gehen sie umher, verzehren einen Apfel, eine Apfelsine und tun nichts Böses. Auf zwei armseligen Beinen wandeln sie dahin, während ihr vier habt, so daß ihr vor ihnen fortlaufen könnt.[S. 15] Außerdem habt ihr ja Hörner, Klauen und Zähne. Wovor fürchtet ihr euch also?“

„Du wirst deine Worte noch einmal bereuen,“ prophezeite das Rind. „Die neuen Tiere werden uns alle verderben. Dir droht ebenso Gefahr wie uns.“

„Ich weiß von keiner Gefahr und kenne keine Furcht,“ erklärte der Löwe stolz. „Aber ist denn wirklich nicht einer unter euch, der die beiden Fremden in Schutz nimmt?“

Da beeilte sich der Orang-Utan zu versichern: „Wenn sie nicht mit zu meiner Familie gehörten, würde ich das recht gerne tun. Aber es macht keinen guten Eindruck, wenn man die eigene Sippe herausstreicht. Laßt sie gehen, bis sie verkommen! Sie sind ganz unschädlich.“

„Dann will wenigstens ich etwas Gutes von ihnen sagen,“ begann nun der Hund. „Meine Pfote ist schon fast geheilt; und ich glaube, sie sind klüger als ihr alle zusammen. Nie und nimmer werd’ ich ihnen vergessen, was sie an mir getan haben.“

„Das ist recht, Vetter,“ sagte der Löwe. „Du bist ein tüchtiger Bursche; und man merkt, daß du aus guter Familie stammst. Ich glaube nicht, daß diese Zweifüßler gefährlich sind; und ich beabsichtige auch nicht, ihnen etwas zu leide zu tun. Herrgott... treffe ich sie eines Tages, wenn ich hungrig bin, dann fresse ich sie natürlich. Das ist eine Sache für sich. Der Hunger ist nun mal unser Herr. Aber heut nacht[S. 16] bin ich satt. Darum geh’ ich jetzt schlafen. Gute Nacht allerseits!“

Nun sagte niemand mehr etwas. Still, wie sie gekommen, entfernten sich die Tiere. Die Nacht verstrich, und im Osten dämmerte der Tag.

Da kamen plötzlich das Rind, das Pferd, das Schaf und die Ziege über die Wiese herangaloppiert. Hinter ihnen watschelten die Ente, die Gans und das Huhn, so gut sie folgen konnten. Das Rind war an der Spitze. Mit gesenkten Hörnern stürmte es auf die Stelle zu, wo die Fremden schliefen.

Aber im selben Augenblick sprang der Hund auf[S. 17] und bellte rasend. Die beiden Schlafenden erwachten und richteten sich auf. Und wie sie so dastanden, groß und aufrecht, mit ihren weißen Gliedern und starken Augen, und die Sonne sie beschien, da erschraken die alten Tiere und liefen dahin zurück, von wo sie gekommen.

„Schönen Dank, Freund!“ sagte der Zweifüßler zum Hunde, indem er ihn streichelte.

Sein Weib untersuchte die kranke Pfote und plauderte mit ihrer wohlklingenden Stimme mit dem Tier. Da leckte der Hund den beiden froh die Hände.

Nun badeten die neuen Tiere im Flusse. Und dann kletterte der Zweifüßler auf einen Apfelbaum, der in der Nähe stand, um sich und seinem Weibe ein paar Früchte zum Frühstück zu holen.

Auf dem Baum saß der Orang-Utan und nagte an einem Apfel.

„Fort mit dir!“ drohte der Zweifüßler. „Dieser Baum hier gehört mir, daß du’s weißt! Wage nicht, auch nur einen Apfel anzurühren!“

„Du himmlische Güte!“ sagte der Orang-Utan. „In was für einem Tone sprichst du denn? Obendrein zu mir, der ich dich heute nacht noch in Schutz genommen habe, während alle anderen Tiere erklärten, dich erschlagen zu wollen.“

„Fort mit dir, du garstiger Affe!“ rief der Zweifüßler. Er brach einen Zweig ab und gab dem Orang-Utan ein paar gehörige Schläge, so daß dieser heulend in den Wald entfloh.

[S. 18]

Die Tage verstrichen.

Im Walde war alles emsig und fleißig, unten am Boden wie oben in der Luft. Die Weibchen hatten Eier oder Junge, und die Männchen konnten der Familie nicht genug Futter verschaffen. Jeder ging seinen eigenen Geschäften nach, und niemand dachte an den Nachbar, falls man nicht gerade vorhatte, ihn aufzufressen.

Die neuen Tiere hatten sich auf einer Insel im Flusse ein Haus gebaut.

Der Löwe war ihnen nämlich eines Tages am Rande des Gehölzes begegnet. Wie neulich war er ihnen zwar aus dem Wege gegangen; aber er hatte sie mit einem Blicke gestreift, bei dem der Frau des Zweifüßlers angst und bange geworden war.

„Der wird uns eines Tages auffressen wollen,“ sagte sie. „Ich wage es nicht mehr, mich auf die Wiese schlafen zu legen.“

So hatte denn der Zweifüßler die kleine Insel als Wohnort gewählt und eine Hütte aus Zweigen und Gräsern gebaut. Am Tage wateten sie durch den Bach und pflückten von den Früchten des Waldes. Des Nachts aber schliefen sie in ihrer Hütte. Die andern Tiere hatten sich allmählich alle an sie gewöhnt und sprachen nur noch selten von ihnen. Nur der Hund vergaß nie, am Morgen an das Ufer gegenüber der Insel zu laufen und seinen Morgengruß hin[S. 19]überzubellen. Und außer ihm nahm noch der Orang-Utan Notiz von den beiden, indem er sie verleumdete, wo er nur konnte.

„Wer kümmert sich um so etwas?“ sagte der Hirsch. „Das ist der Familienneid.“

Eines Nachts bekamen die neuen Tiere ein Junges.

„Die Zweifüßler haben Familienzuwachs gekriegt,“ sagte der Sperling, der überall herumkam und alle Neuigkeiten kannte.

„Weiß Gott, ich muß doch einmal hinübergehen und mir das Kindchen anschauen,“ flötete Frau Nachtigall. „Meine Eier werden die fünf Minuten über wohl warm bleiben.“

„Die Füchsin ist auch schon hingelaufen. Da kann ich es wohl wagen, meine Gänschen einen Augenblick allein zu lassen,“ sagte Mutter Gans.

Unten am Bach hatte sich schon eine große Gesellschaft versammelt.

Alle Frauen hatten ihren Haushalt im Stiche gelassen, um der Frau Zweifüßler die Wochenvisite abzustatten. Die saß im Grase vor der Hütte, mit dem Kinde an der Brust. Der Zweifüßler saß neben ihr und verspeiste eine Apfelsine.

„Er ist also genau so wie alle andern Männer,“ sagte Madam Hirsch.

„Es gibt schlimmere Männer,“ klagte Frau Maulwurf. „Der meine frißt die Kinder, wenn ich nicht achtgebe.“

[S. 20]

„Die Männer sind ein erbärmliches Gesindel,“ versicherte die Spinne. „Ich habe den meinen aufgefressen, nachdem ich die Eier gelegt hatte.“

„Verschone uns mit deinen greulichen Geschichten!“ sagte Frau Nachtigall. „Übrigens könnte der junge Vater seinem Weibe ruhig etwas vorsingen, finde ich. Mein Mann tut das wenigstens.“

[S. 21]

„Seht das Junge... Wie süß es ist!“ rief die Rohrsängerin.

„So ein Würmchen!“ erklärte Madam Hirsch. „Es kann ja nicht einmal auf den Beinen stehen. Und der Sperling sagte doch, es sei schon gestern abend um elf Uhr geboren worden. Als mein Kalb eine Stunde alt war, sprang es bereits lustig auf der Wiese umher.“

„Was soll denn das heißen, so ein kleines Wesen auf dem Arm herumzutragen?“ tadelte das Känguruh. „Wäre es mein Junges, so dürfte es hübsch im Beutel bleiben, bis es sich zu benehmen wüßte. Aber die arme Frau hat vermutlich nicht einmal einen Beutel.“

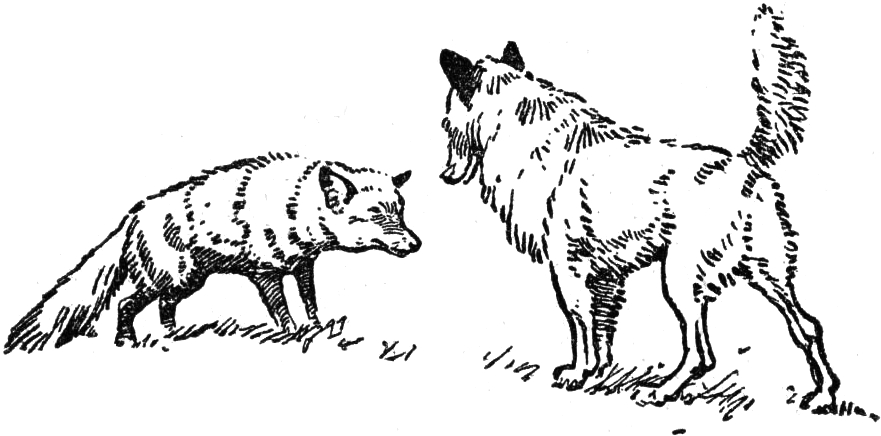

„Sehen kann es,“ sagte die Füchsin. „Meine Kinder sind volle neun Tage blind.“

„Ihr müßt bedenken, daß es arme Leute sind,“ verkündete der Orang-Utan. „So eine Familie hat es nicht leicht, wenn sie Zuwachs bekommt. Die Polizei sollte es verbieten!“

Aber damit war Frau Nachtigall durchaus nicht einverstanden:

„Das Kind ist so lieb und nett, das sieht jede Mutter. — He, Frau Zweifüßler, Sie müssen es unbedingt mit Maden füttern. Davon wird es schön fett.“

„Sie müssen sich in der Nacht darauflegen,“ rief das Rohrsängerweibchen. „Sonst erkältet es sich.“

„Kümmern Sie sich nur nicht um das, was die[S. 22] andern sagen!“ rief Madam Hirsch. „Bleiben Sie ruhig bei der Milch! Die ist für das kleine Wesen gut. Und setzen Sie es ins Gras, und lassen Sie es selber laufen! Es ist das beste, wenn Sie es von klein auf an Selbständigkeit gewöhnen.“

Von allen diesen Reden und Ratschlägen hörte Frau Zweifüßler nichts. Beglückt saß sie da und betrachtete ihr Junges. Jetzt war es mit Trinken fertig und fing an zu jauchzen und mit den Ärmchen und Beinchen zu strampeln. Der Zweifüßler nahm es, hielt es hoch in die Luft und lachte es an.

„Nein, wie niedlich ist es doch!“ rief die Rohrsängerin.

„Das ist es auch,“ meinte Madam Hirsch. „Aber die Eltern sind recht eingebildet. Sie nehmen ja gar keine Notiz von uns.“

Im nächsten Augenblick jedoch rief sie zur Insel hinüber:

„Es schadet nichts, Frau Zweifüßler. Bleiben Sie ruhig bei der Milch! Wenn sie ausgeht, dann kommen Sie ruhig zu mir! Das eine Kalb ist mir neulich gestorben, darum kann ich Ihnen aushelfen.“

Dann machten sie alle, daß sie nach Hause kamen, damit die Männer nicht entdeckten, daß sie beim Kaffeeklatsch gewesen waren. —

„Ich gehe ein Weilchen fort, um ein paar Apfelsinen oder etwas ähnliches zu holen,“ sagte der Zweifüßler. „Wir haben alles gegessen, was auf den Bäumen hier in der Nähe zu finden war.“

[S. 23]

„Spute dich nur!“ bat seine Frau. „Du weißt ja, ich mag in dieser Zeit nicht gern allein sein.“

Er durchwatete den Fluß und ging in den Wald. Nach geraumer Zeit kam er mit nur zwei kleinen, unansehnlichen Früchten zurück. Er war sehr ärgerlich darüber, und seine Frau nicht minder; denn sie war sehr hungrig. So saßen sie und berieten, ob sie nicht in der Nähe etwas Eßbares finden könnten. Denn wenn es erst Abend geworden, wagten sie die Insel nicht mehr zu verlassen.

„Gestern abend hab’ ich hier im Fluß den Fischotter gesehn,“ erzählte der Zweifüßler. „Er fing einen großen Fisch und fraß ihn. Vielleicht könnte ich es ebenso machen.“

„Versuch es einmal!“ ermunterte ihn sein Weib. „Essen muß ich ja, so viel steht fest.“

Da ging er wieder in den Fluß hinaus und ergriff mit den Händen einen großen Hecht, der ganz dicht neben ihm schwamm und an keine Gefahr glaubte. Der Hecht hatte den Zweifüßler ja schon so oft durch den Fluß waten sehen, ohne daß dieser sich im geringsten um ihn gekümmert hatte. Jetzt aber wurde der Fisch auf die Insel geworfen, wo er nun ächzend lag, nach Luft schnappte und schrie, so laut er konnte:

„He... hallo... Mord... Hilfe...“

Aber dann war er tot. Der Zweifüßler und seine Frau aßen ihn und fanden, daß er sehr gut mundete.

[S. 24]

„Bring mir morgen wieder so einen Fisch!“ sagte sie. „Die Äpfel habe ich, offen gestanden, schon satt bekommen.“

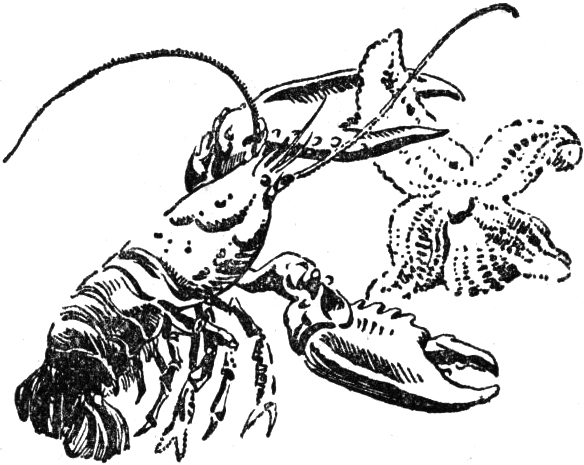

Am nächsten Tage ging er darum wieder in den Fluß hinein. Es dauerte denn auch nicht lange, bis er einen appetitlichen Fisch fand; aber gerade als er ihn packen wollte, schnappte der Fischotter ihm die Beute vor der Nase weg.

„Willst du wohl aus meinem Flusse fort, du Diebsgesicht!“ schrie er und schlug nach ihm.

„Mich nennst du einen Dieb?“ knurrte der Fischotter und zeigte seine weißen Zähne. „Ich habe gemeint, der Fluß gehöre mir; denn ich habe hier gewohnt, bevor du kamst.“

Da sprang der Zweifüßler ans Land, holte große Steine herbei und warf sie nach dem Fischotter. Einer traf ihn auf die Schnauze, so daß er blutete. Dann versteckte er sich in seiner Höhle, während der Zweifüßler einen andern Fisch fing und seiner Frau brachte. Aber als der Fischotter im Lauf der Nacht wieder zum Vorschein kam, saß der Orang-Utan da und nickte ihm zu.

„Ich habe das Ganze mit angesehen,“ sagte er. „Oben vom Baume aus, wo ich Zeuge war, wie er den Stein gegen dich warf. Dein Blut hat das Wasser ja ganz gerötet. Auch mich hat er einmal mißhandelt. Er sagte, die Äpfel gehörten ihm, und verjagte mich mit einem Stock vom Baume. Obwohl er verwandt mit mir ist.“

[S. 25]

„Könnte ich ihn nur treffen!“ rief der Fischotter und knirschte mit den Zähnen. „Aber ich bin zu klein.“

„Kommt Zeit, kommt Rat,“ erwiderte der Orang-Utan. „Wir werden schon mit ihm fertig werden.“

Die Sonne brannte herab, und die Erde war ganz ausgedörrt.

Bäume und Sträucher ließen die Blätter hängen, und das Gras war abgesengt und gelb, so daß das Rind kaum ein grünes Büschelchen fand. Das Wasser im Flusse stand so niedrig, daß die Fische auf den Grund stießen, und der Bach war längst eingetrocknet. Die Tiere lagen im Schatten und schnappten nach Luft. An vielen Stellen starben die Blumen und Tiere. Auch dem Zweifüßler und seinem Weibe und Kinde ging es nicht gut.

So recht von Herzen vergnügt war einzig und allein die Schlange. Sie streckte sich mitten im Sonnenschein und fand das Leben herrlich.

„Scheine nur, liebe Sonne!“ rief sie. „Je mehr, desto besser. Jetzt merke ich erst, daß ich lebe.“

Aber eines Tages kam der Regen.

Und zwar war es kein Regen, gegen den man sich schützen konnte, indem man einen Schirm aufspannte, oder vor dem man in den Hausflur flüch[S. 26]tete, bis er vorüber war. Nein — das Wasser stürzte aus den Wolken hernieder, so daß man nicht die Hand vor Augen sehen konnte; und es regnete Tag um Tag, als ob es nie mehr aufhören wollte. Es prasselte und trommelte auf die dürren Blätter herab, so daß die Leute kein Wort verstehen konnten, wenn sie etwas zueinander sagten. Der Fluß strömte wieder dahin, der Bach erwachte aus seinem Schlafe und rauschte und sang, wie er noch nie gesungen hatte. Die Erde glich einem durstigen Munde, der trank und trank und doch nie seinen Durst löschen konnte.

Allerorten herrschte eitel Freude.

Die Bäume reckten sich und streckten sich und brachten neue Triebe hervor, und dem Boden entsproß frisches grünes Gras. Die Blumen trieben von neuem Knospen, die Frösche quakten so fröhlich, daß es im ganzen Walde zu hören war, und die Fische schlugen munter mit dem Schwanze. Der Zweifüßler saß mit seiner Familie vor der Laubhütte und freute sich mit den andern Geschöpfen.

Aber es regnete immer weiter.

Der Fluß trat über seine Ufer, und der Zweifüßler bekam schließlich Angst, daß seine Insel von den Wogen überflutet werden würde. Der Regen strömte außerdem durch das Dach der Hütte, so daß drinnen kein trockner Fleck war.

„Das Kind friert,“ jammerte sein Weib.

Da beschlossen sie, die Insel zu verlassen; mit[S. 27] großer Mühe gelangten sie über den Fluß hinüber. Sie durchwateten die überschwemmte Wiese, wobei sie abwechselnd das Kind trugen. Endlich fanden sie einen Baum, der ihnen eine Zuflucht bot. Sie flochten Zweige zusammen, bauten ein Dach und stopften Gras und Moos in die Lücken; so hatten sie nun wieder eine Behausung.

„Bis hier herauf kommt das Wasser nicht,“ tröstete der Mann.

„Aber es regnet durch das Dach,“ klagte sein Weib. „Und für das Kind ist es zu kalt. Auch dich und mich friert ja.“

„Hab’ ich es nicht immer gesagt?“ frohlockte der Orang-Utan. „Sie haben keinen Pelz oder etwas ähnliches. Und sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen.“

„Sie hätten Ihr Junges mit Maden füttern sollen, Frau Zweifüßler,“ sagte Frau Nachtigall. „Dann wäre es besser gediehen. Meine Jungen sind fast schon ebenso groß wie ich selbst.“

„Sie hätten es auf die Wiese setzen und sich selber überlassen sollen, wie ich Ihnen riet!“ meinte Madam Hirsch. „Dann könnte es jetzt ohne Sie fertig werden.“

„Legen Sie sich auf Ihr Junges!“ riet wie früher Frau Rohrsänger. „So hab’ ich meine Kinderchen warm gehalten.“

Frau Zweifüßler sagte nichts auf alle diese[S. 28] Reden; betrübt betrachtete sie ihren Knaben, der vor Kälte zitterte.

„Es ist eigentlich ein fürchterlich verzogenes Kind!“ nörgelte Mutter Igel. „Gott behüte... was sein muß, muß sein; und wenn man Nachkommen in die Welt gesetzt hat, so muß man ihnen eine anständige Erziehung geben. Aber wenn so ein halbjähriger Lümmel noch immer saugt... pfui! Prügel sollte er haben, und dann rutsch! in die Welt mit ihm!“

„Diese Leute wollen eben keine Vernunft annehmen!“ schalt Madam Hirsch. „Da mögen sie sehen, wie sie durchkommen. Wie man sich bettet, so liegt man.“

Damit gingen die Tiere fort. Die Zweifüßler aber blieben auf ihrem Baume, während der Regen immer noch herabströmte und das Kind vor Kälte schrie.

„Sieh doch das dumme Schaf da unten auf der Wiese,“ sagte das Weib. „Es läßt es sich wohl sein in seinem dicken Pelz, während mein armer kleiner Junge hier liegt und frieren muß.“

Der Zweifüßler hörte recht gut, was sie sagte, gab ihr aber keine Antwort. Eine Weile saß er schweigend da und dachte nach. Dann kletterte er vom Baume hinunter und setzte sich auf die Erde, um weiter zu sinnen und zu grübeln, während der Regen herabstürzte. Oben hörte er sein Söhnchen[S. 29] schreien, und unten auf der Wiese sah er das Schaf weiden.

Da richtete der Zweifüßler sich auf und ging auf das Schaf zu. Unterwegs nahm er einen scharfen Stein auf und verbarg ihn in der Hand. Er ging ganz langsam und sah zur Seite, damit das Schaf nicht erschräke. Dann stürzte er plötzlich auf das Tier zu.

„Määh! Mord! Hilfe!.... Ich sterbe!“ schrie das Schaf.

Der Zweifüßler schlug es mit dem Stein gegen die Stirn, so daß es zu Boden fiel. Dann erwürgte er es mit den Händen, packte es am Fell und schleppte es zu dem Baum, der jetzt seine Wohnung war.

Mit dem scharfen Stein durchlöcherte er das Fell und begann, es mit den Nägeln zu zerreißen. Seine Frau kam herunter und half ihm. Sie arbeiteten eifrig mit den Zähnen, damit es schneller ginge; und mitten in ihrem Tun hörten sie auf und sahen einander mit frohen Augen an.

„Wie das gemundet hat!“ rief der Mann.

„Wunderschön!“ stimmte sein Weib ein. „Komm, wir wollen unserm Jungen den Pelz bringen; nachher essen wir weiter.“

Der Zweifüßler trank das Blut des Schafes und biß tief in das Fleisch ein.

„Ich fühle mich so stark wie noch nie!“ rief[S. 30] er aus. „Nun mag der Löwe kommen! Er hat es mit mir zu tun!“

Sie zogen das Fell ab und hüllten das Kind darin ein; das schlief bald danach warm und gut. Dann schleppten sie den Rest des Schafes in ihre Behausung und aßen davon. Nach jedem Bissen, den sie nahmen, fühlten sie sich gesünder und kräftiger. Sie dachten nicht mehr an Kälte und Regen, sprachen vielmehr vergnügt von der Zukunft.

„Auch ich will solch einen Schafpelz haben,“ sagte die Frau.

„Den sollst du bekommen,“ erwiderte ihr Mann, während er an einem Knochen nagte. „Wenn wir nicht noch ein anderes Tier finden sollten, dessen Fell weicher und wärmer ist. Denn auch ich will einen Pelz haben... Und dann könnten wir ein Schaffell unter der Decke aufspannen, so daß es nicht in unsere Baumhütte hineinregnen kann. Morgen schlage ich noch einige Schafe tot und schleppe sie hierher.“

„Dann essen wir sie,“ jubelte die Frau.

„Gewiß,“ sagte der Mann. „Jeden Tag essen wir Fleisch. Es ist nur gut, daß wir auf diesen Gedanken gekommen sind; denn die Fische im Fluß haben jetzt Angst vor mir.“

„Nimm dich in acht, daß dir kein Unglück zustößt!“ sagte sie.

„Ich werde schon vorsichtig sein,“ entgegnete er. „Morgen früh gehe ich an den Fluß und sammle[S. 31] mehrere scharfe Steine für den Fall, daß der, den ich habe, mir abhanden kommen sollte.... Weißt du was... ich binde solch einen scharfen Stein mit einer Ranke an das Ende eines langen Zweiges ... verstehst du. Dann kann ich das Schaf treffen und töten, bevor ich ganz zu ihm hinkomme... denn die Tiere fürchten sich natürlich vor mir, wenn sie erfahren, daß ich eins von ihnen getötet habe.“

Während sie so zusammen redeten, versammelten sich alle Tiere des Waldes auf der Wiese — wie in der ersten Nacht nach der Ankunft der neuen Tiere.

„Der Zweifüßler hat das Schaf ermordet!“ schrie der Sperling und eilte mit seiner Neuigkeit weiter, so naß und zerzaust er vom Regen war.

„Der Zweifüßler hat das Schaf ermordet und das Rind und die Ziege!“ schrie die Krähe, indem sie mit den nassen Flügeln schlug.

„Halt!“ rief da das Rind. „Noch bin ich am Leben, wenn ich auch auf das Ärgste gefaßt bin.“

„Der Zweifüßler hat alle Tiere im Walde getötet .... Nun sitzt er mitten auf der Wiese und frißt den Löwen!“ flüsterte das Schilfrohr.

Und alle Tiere stürmten auf die Wiese, um zu erfahren, was vorgefallen war. Mitten in der Versammlung stand der Löwe, den Kopf stolz erhoben:

„Was ist das für ein Spektakel?“

„Darf ich reden?“ rief der Orang-Utan und reckte einen Finger in die Luft. „Ich habe auf[S. 32] dem Palmenbaum gesessen und alles mitangesehen. Es war grauenhaft.“

„Du bist eigentlich ein übler Patron!“ sagte der Löwe. „Du machst deine eigene Familie schlecht.“

„Die Verwandtschaft ist sehr, sehr weitläufig!“ erwiderte der Orang-Utan. „Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß ich ausdrücklich alle Verantwortung für diese Zweifüßler abgelehnt habe, die unserer Familie eigentlich nur zur Schande gereichen. — Ich saß also auf dem Baum und sah, wie der Mann herbeigestürzt kam, sich auf das Schaf warf und es erwürgte. Dann schleppte er das arme Geschöpf zu dem Baume, auf dem er wohnt. Ich schlich ihm nach und sah, wie er den Körper des Schafes in Stücke riß. Sein Weib half ihm dabei, und nachher setzten sie sich beide auf ihren Baum und aßen.“

„Ist das alles?“ fragte der Löwe. „Ich habe schon viele Schafe in meinem Leben verspeist, wenn mir Hirschfleisch auch lieber ist! Warum sollte der Zweifüßler sich nicht einen Happen Fleisch nehmen dürfen, wenn er Lust dazu hat?“

„Wenn ich eine Bemerkung einwerfen darf,“ begann nun das Rind, „so möchte ich an das erinnern, was ich gesagt habe, als wir neulich hier versammelt waren. Du hast gut reden, Löwe, denn dir vermag der Zweifüßler nichts anzuhaben. Uns aber frißt er auf. Trotzdem solltest auch du dich in acht nehmen. Er kann dir ein gefährlicher Kon[S. 33]kurrent werden. Wenn er nun viele Kinder bekommt, die alle Schafe auffressen!“

„Die Rinder sind ja immer noch übrig,“ sagte lachend der Löwe, und seine fürchterlichen Zähne glänzten.

„Ganz recht,“ entgegnete das Rind und wich vorsichtig zurück. „Die Reihe kommt sicher auch an die Rinder, nachdem er einmal Blut geleckt hat. Er sieht fürchterlich gefräßig aus. Und ich finde, es sind ohnehin schon genug Leute vorhanden, die mich zu fressen wünschen.“

„Hm!“ brummte der Löwe. „Daran mag ja etwas Wahres sein. Ich liebe nur diese Angstmeierei nicht. Aber laß uns mit dem Burschen reden!“

Er ging, und der Orang-Utan sprang ihm eifrig voraus, unaufhörlich rufend:

„Diesen Weg!... Diesen Weg!“

Und nun stand der Löwe unter dem Baum, auf dem der Zweifüßler wohnte. Alle die andern Tiere des Waldes waren ihnen gefolgt und lauschten und starrten.

„Zweifüßler!“ brüllte der Löwe mit seiner gewaltigen Stimme, die wie Donner klang, so daß alle erschrocken zusammenfuhren. Der Löwe schlug mit dem Schwanze um sich und sah in den Baum hinauf. Kein Laut kam herab. Er rief wieder, aber es antwortete niemand.

„Diese Frechheit!“ zeterte der Orang-Utan.

[S. 34]

„Vielleicht sind sie tot,“ sagte die Nachtigall. „Vielleicht haben sie zu viel von dem Schaf gegessen.“

„Man stirbt nicht von zu viel Essen, nur von zu wenig,“ grunzte das Schwein, das die ganze Zeit über mit dem Rüssel in der Erde wühlte, um einen Bissen zu finden.

Da brüllte der Löwe zum drittenmal, und zwar so heftig, daß ein kleiner Zeisig von seinem Zweig herabfiel — unmittelbar in den Rachen der Schlange, die ihn verschluckte, ohne daß einer von beiden einen Laut von sich gab. Darum erfuhr auch niemand etwas von der Geschichte.

Und nun kam der Zweifüßler oben auf dem Baume zum Vorschein.

Nach der starken Mahlzeit, die er genossen, hatte er fest und ruhig geschlafen; und er war wütend darüber, daß man ihn weckte.

„Wer wagt es, mich im Schlafe zu stören?“ rief er.

„Ich... der Löwe.“

„Der Löwe... der König der Tiere,“ sagten alle ehrerbietig durcheinander.

„In meinem Hause bin ich selber König,“ schrie der Zweifüßler. „Fort mit euch! Ich will schlafen.“

„Er lehnt sich gegen den Löwen auf... er ist von Sinnen... er hat sein Leben verwirkt!“ riefen die Tiere.

Der Zweifüßler aber ergriff den Schenkelknochen des Schafes, zielte gut, schleuderte ihn mit[S. 35] aller Kraft gegen den Löwen und traf ihn mitten auf die Stirn. Der Löwe stieß ein fürchterliches Gebrüll aus, und alle die andern Tiere sprangen erschrocken über die Wiese davon; mitten unter ihnen — mit unaufhörlichem Gebrüll — ihr König.

Der Zweifüßler dagegen legte sich wieder ruhig schlafen und schlief bis zum hellen Morgen.

Als er erwachte und vom Baume hinabstieg, lag der Hund da und nagte an dem Knochen, der den Löwen getroffen hatte. Der Hund wedelte mit dem Schwanze, und der Zweifüßler gab ihm noch einen zweiten Knochen.

„Willst du mein Diener und Freund sein?“ fragte er.

„Ja,“ erwiderte der Hund. „Du bist besser zu mir gewesen als die andern, und du bist stärker und klüger als sie.“

„Gut! Dann sollst du mein Wächter sein, sollst mir auf der Jagd helfen und mir stets Gesellschaft leisten.“

Die Regenperiode war zu Ende, und die Sonne bekam wieder Macht. Und wieder begann die Regenzeit, und so fort in ewigem Wechsel.

Die Zweifüßlerfamilie hatte jetzt eine neue Wohnung, die besser war als die Laubhütte auf der Insel und die Behausung auf dem Apfelbaum. Es[S. 36] war eine Höhle im Felsen, die der Mann eines Tages entdeckt hatte. Sie war kühl in der heißen Zeit und warm in der kalten, bot Schutz vor dem Regen und konnte in der Nacht oder, wenn Gefahr drohte, mit einem Stein verrammelt werden. Diese Höhle polsterte der Zweifüßler mit Fellen aus, verdichtete die Wände mit Moos und saß nun mit seiner Familie und dem Hunde im wohnlichen Heim.

Arbeit hatte er genug, denn die Familie war gewachsen. Er hatte jetzt drei Kinder, die ausgezeichnet gediehen und wie die Scheunendrescher aßen. — Aber er mußte sehr auf der Hut sein seit jener Nacht, in der er den Knochen gegen den Löwen geworfen hatte. Denn er hatte sich den König der Tiere zum Feinde gemacht, und fast alle Tiere des Waldes betrachteten ihn mit dem größten Mißtrauen.

Sie hatten auch wohl Grund dazu, denn der Zweifüßler war ein gewaltiger Jäger geworden, der dem Löwen in nichts nachstand.

In dem inneren Raum der Höhle verwahrte er zwei große Speere, sowie einen kleineren, den schon sein ältester Sohn zu handhaben verstand. Nicht heimtückisch beschlichen sie ihre Beute, wie es der Löwe und die andern jagenden Tiere taten. Der Hund trieb ihnen das Opfer entgegen, und sie warfen den Speer und töteten das Tier.

„Er jagt besser als ich,“ sagte eines Abends der Löwe zu seinem Ehegespons. „Heute hat er[S. 37] mit dem Spieß einen jungen Hirsch erlegt, den ich mir auserkoren hatte.“

„Warum nahmst du ihn denn nicht?“ fragte die Löwin.

„Ich bin durch das Gras auf den Hirsch zu gekrochen. Aber eh’ ich zum Sprunge kam, hatte der Elende ihn schon erlegt. Der Spieß steckte im Halse des Hirsches, und er stürzte tot zu Boden.“

„Warum aber hast du dem Unverschämten die Beute nicht abgenommen?“ fragte sie weiter.

„Er hatte noch einen Speer in der Hand. Und sein Junges hatte auch einen. Ich weiß nicht, welche Bewandtnis es mit diesen Speeren hat. Wer von ihnen getroffen wird, fällt um und stirbt.“

„Du hast also Angst vor dem Zweifüßler,“ rief da die Löwin. „Er ist König im Walde und nicht du! Wenn dein Sohn ebenso feig ist wie du, dann ist es aus mit uns!“

Der Löwe sagte nichts, sondern sah nur mit seinen gelben Augen vor sich hin.

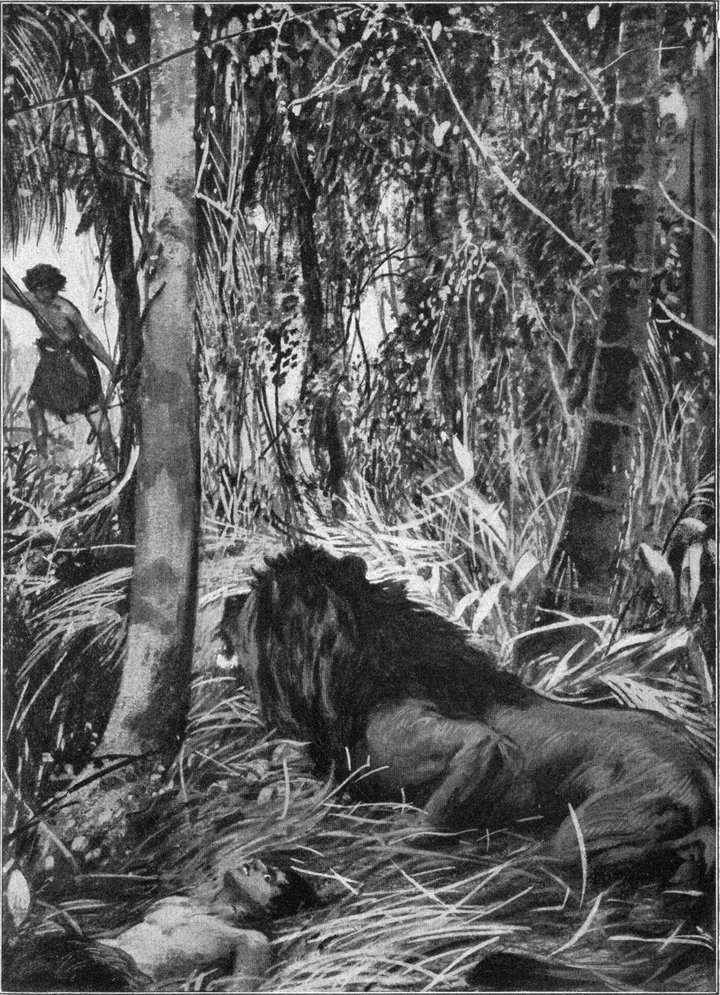

Doch kurz bevor es Tag wurde, schlich er in das Gebüsch vor des Zweifüßlers Höhle und legte sich dort auf die Lauer; geduldig wartete er, bis der Stein beiseite gewälzt würde. Das geschah gleich nach Sonnenaufgang, und der Löwe bereitete sich zum Sprunge. Fast sinnlos vor Wut, sprang er auf den ersten zu, der sich zeigte, schlug ihn mit seiner starken Tatze nieder und trug ihn im Sprunge ins Gebüsch.

[S. 38]

Ein fürchterlicher Schrei rief den Zweifüßler in die Öffnung der Höhle. Da stand er, einen Speer in jeder Hand. Und der Löwe sah, daß er nicht seinen Feind getötet hatte, sondern nur eins seiner Kinder. Er ließ ab von der Leiche und rüstete sich von neuem zum Sprunge. Aber schon hatte ihn der Zweifüßler durch das Laub erspäht. Er warf den einen Speer, ohne zu treffen. Dann schleuderte er den andern, — aber da war der Löwe entflohen.

Laut wehklagend und schluchzend trugen der Zweifüßler und sein Weib ihr totes Kind in die Höhle. Der Löwe jedoch flüchtete durch den Wald, von Angst gejagt. Wohin er kam, überall wichen die Tiere erschrocken vor ihm aus.

„Der Löwe flieht vor dem Zweifüßler,“ meldete der Sperling eilfertig weiter.

Und das Gerücht verbreitete sich schnell durch den Wald und wuchs und wuchs.

„Der Zweifüßler hat den Löwen mit seinem Speer verwundet!“ schrie die Krähe.

„Der Zweifüßler hat den Löwen getötet und ist auf der Jagd nach der Löwin!“ pfiff die Maus.

Und der Löwe sprang in großen Sätzen von dannen.

Er eilte an seiner Höhle vorbei, als wagte er seiner Gemahlin nicht mehr in die Augen zu sehen. Erst spät am Abend kam er nach Hause.

„Bist du noch am Leben?“ spottete die Löwin.[S. 39] „Der ganze Wald hält dich für tot. Und der Zweifüßler?“

„Ich habe eins von seinen Jungen getötet,“ sagte der Löwe zornig.

„Und was hilft das?“ fragte sie.

Da gab er ihr eine Backpfeife, wie sie sie noch nie bekommen hatte; und dann legte er sich hin und starrte mit seinen gelben Augen in die Luft.

Aber die Tiere im Walde hörten nicht auf, zu staunen und zu flüstern.

„Der Löwe hat Angst... Der Löwe flieht vor dem Zweifüßler...“

„Hab’ ich es nicht gleich gesagt?“ meinte das Rind. „Wir hätten sie auf der Stelle töten sollen.“

[S. 40]

„Ach ja!“ seufzte das Pferd. „Hätte der Löwe doch unsern Rat befolgt!“

„Ach ja!“ schrien Ente, Gans und Huhn.

Nur der Orang-Utan ging abseits in den Wald hinein und dachte nach.

„Der Vetter ist doch nicht so töricht, wie ich gedacht habe!“ sagte er zu sich selbst. „Ich weiß eigentlich nicht, warum ich nicht hingehen und es ihm nachmachen soll! Ich bin ihm ja ähnlich und habe sogar mancherlei vor ihm voraus, so daß ich mich mindestens ebensogut durchfinden müßte.“

Und der Orang-Utan nahm einen Stecken und versuchte, aufrecht wie der Zweifüßler zu gehen. Es glückte ihm auch, und so ging er denn auf die anderen Tiere los. Er hob den Stecken und schrie und machte greuliche Augen. Aber die Tiere scharten sich um ihn und lachten ihn aus. Der Fuchs schnappte ihm den Stecken aus der Hand, der Hirsch stieß ihn mit seinem Geweih in den Rücken, der Sperling erkor sich seinen Kopf für seine Schandtaten, und es kam eine so fröhliche Stimmung unter den Tieren auf, daß der Orang-Utan davonlief und sich im dichtesten Gebüsch versteckte.

Doch am nächsten Morgen hatten die Tiere an andere Dinge zu denken.

Sie sahen, wie der Zweifüßler den Leichnam seines Sohnes in den Wald trug und einen hohen Haufen von Steinen darauflegte. Sein Weib aber[S. 41] pflückte die schönsten Blumen und legte sie auf die Steine.

„Hat man je so etwas gesehen!“ rief die Nachtigall. „Wenn unsereiner stirbt, bleibt man liegen, wo man umfällt, oder wohin man sich geschleppt hat. Von dem Jungen des Zweifüßlers aber soll ein Aufhebens gemacht werden, wie zu ewigem Gedächtnis. Ich weiß nicht einmal, wo meine lebendigen Kinder vom vorigen Jahre geblieben sind, geschweige denn das arme Wesen, das aus dem Nest hinausfiel und den Hals brach.“

„Gebt nur acht! Es kommt noch schlimmer!“ sagte das Rind.

Und so war es. Eine Woche später ereignete sich etwas, das die Tiere des Waldes noch mehr aufbrachte als alles, was bisher geschehen war.

Frau Zweifüßler sah einen prächtigen Paradiesvogel auf einem Baum sitzen.

„Wie wunderschön sind diese Federn!“ rief sie. „Wer die hätte, könnte seinen Kopf damit schmücken.“

Und der Zweifüßler, der sie über den Verlust des Kindes trösten wollte, ging sofort mit seinem Speer hin und kehrte nach einer Weile mit dem toten Paradiesvogel zurück. Sein Weib rupfte die Federn aus und steckte sie ins Haar. Und beide freuten sich über den prächtigen Schmuck.

„Das ist denn doch zu toll!“ rief erbittert die Nachtigall. „Er tötet einen Vogel, bloß um[S. 42] seine Frau mit den Federn auszustaffieren. Da muß man ja froh sein, wenn man grau und häßlich ist.“

Gefolgt von einem großen Schwarm, trat die Paradiesvogelwitwe vor den Löwen, um Klage zu führen:

„Die neuen Tiere haben meinen Mann getötet, und nun sitze ich da als Witwe mit vier kalten Eiern. Wäre ich auf ihnen liegen geblieben, so hätte ich verhungern müssen, da mein Versorger ermordet ist. Da ging ich fort, um mir etwas zu essen zu verschaffen. Und als ich nach Hause kam, da waren die Eier kalt und tot. — Hier steh’ ich und fordere Rache und Bestrafung des Mörders!“

„Was soll man dazu sagen?“ entgegnete ihr der Löwe. „Es gibt ja so viele Witwen im Walde. Ich selbst frage auch nicht, ob das Tier, das ich töte, wenn ich hungrig bin, zu Hause Frau und Kinder hat.“

„Der Zweifüßler hat es nicht getan, weil er hungrig war,“ sagte der Paradiesvogel. „Er wollte seiner Frau nur einen Haarschmuck verschaffen.“

„Was soll er anfangen, wenn seine Frau es verlangt?“ erwiderte der Löwe. „Er wird nicht in Unfrieden mit ihr geraten wollen.“

Einige von den Tieren lachten. Die meisten aber schüttelten die Köpfe und meinten, es sei ein schlechter Witz, der sich für den König der Tiere nicht schicke.

In den nächsten Tagen sprachen die Tiere des[S. 43] Waldes von nichts anderem als vom Zweifüßler. Jeder einzige hatte Klage über ihn zu führen.

„Neulich hat er mir mein ganzes Nest mit siebzehn frisch gelegten Eiern weggenommen,“ sagte das Huhn.

„Aus dem Flusse sind alle Fische verschwunden,“ jammerte der Fischotter. „Und Prügel bekommt man noch obendrein.“

„Man kann nicht mehr im Frieden auf der Wiese äsen,“ klagte der Hirsch.

„Niemand schützt uns,“ blökte das Schaf traurig.

Während aber Sorge und Angst unter den großen und vornehmen Tieren herrschte, waren die kleinen und niedrigen guter Laune, ja sie machten sich geradezu lustig über die Furcht der großen.

„Was geht das alles uns an?“ rief die Fliege. „Mögen die Großen einander auffressen, soviel sie mögen. Ich für meinen Teil kann den Zweifüßler besser leiden als die Nachtigall.“

„Niemand ist mehr sicher,“ summte die Biene. „Gestern hat er mir meinen Honig geraubt.“

„Ja,“ fiel der Regenwurm ein. „Und vorgestern hat er meinen leiblichen Bruder genommen und auf einen Angelhaken gesteckt; und dann hat er einen Barsch damit gefangen.“

[S. 44]

Der Zweifüßler saß vor seiner Höhle und sann nach. Zu seinen Füßen lag der Hund und schlief. Im Innern war Frau Zweifüßler damit beschäftigt, das Frühstück zu bereiten.

Der Zweifüßler war schlecht gelaunt, denn er hatte Pech auf der Jagd gehabt.

Am vergangenen Tage hatte er den Wald durchstreift, ohne auf das geringste Wild zu stoßen; und am Morgen war es ihm nicht besser ergangen.

Die Tiere hatten zu große Angst vor ihm bekommen. Sie flohen schon, wenn sie ihren Feind mit seinem Speer von fern erblickten. Sie kannten jetzt die Zeiten, zu denen er jagte, und hielten sich vor ihm verborgen. Oder sie stellten Wachtposten aus, die laute Warnungsrufe ausstießen, wenn der Zweifüßler oder der Hund in der Nähe war. Bei der Höhle war weder Hirsch noch Rind noch Schaf noch Ziege mehr zu finden. Selten weidete eins der Tiere auf der Wiese. Sie alle hielten sich im dichtesten Walde verborgen, wo der Zweifüßler nicht durchdringen konnte. Er liebte es auch nicht sehr, dort zu jagen, weil er fürchtete, der Löwe könne im Hinterhalt liegen.

„Es geht uns nicht gut, Treu,“ sagte er zum Hunde. „Wir werden etwas Neues ausfindig machen müssen.“

[S. 45]

Und er begann, seine Messer und Äxte zu schärfen, die er aus Flintstein angefertigt hatte; und dann kam Frau Zweifüßler mit dem Frühstück, das aus nichts anderem als Äpfeln und Nüssen bestand. Nicht einmal Fische gab es mehr auf des Zweifüßlers Tafel. Denn die Fische verschwanden, sobald sie sein Spiegelbild im Wasser sahen.

„Halt!“ rief der Zweifüßler plötzlich. „Wäre es nicht viel einfacher, wenn ich zwei Schafe finge, und wir sie hier bei uns in der Höhle hätten. Dann bekämen sie Lämmer, die wir schlachten könnten; und ich brauchte nicht ewig auf die Jagd zu gehen.“

Seine Frau fand die Idee sehr gut; und während sie sich beide darüber unterhielten, besserte sich seine Laune zusehends. Er flocht einen langen Strick aus Ranken und machte sich mit seinem Speer, dem Hund und zweien seiner Söhne auf den Weg.

Lange schlich er am Waldrande umher, bis er ein Schaf erspähte, das mit zwei Lämmern auf der Wiese weidete. Auf allen Vieren kroch er auf sie zu, während Treu den Befehl erhielt, ganz still zu sein. Als er nahe genug war, warf er die Schlinge aus und zwar so geschickt, daß sie gerade um den Hals des Schafes fiel. Es blökte gottsjämmerlich, aber die Schlinge hielt fest und zog sich zusammen. Froh zog der Zweifüßler mit dem Tiere von dannen, und die kleinen Lämmer folgten, weil sie nicht wußten, was sie sonst anfangen sollten.

Als er nach Hause kam, band er das Schaf[S. 46] an einen Baum vor der Höhle. Das eine Lamm wurde geschlachtet und von der Familie gegessen, das andere ließ man am Leben. Die Kinder liefen auf die Wiese hinab und holten einen Armvoll Gras nach dem andern; und das Schaf fraß und gab seinem Lämmchen zu trinken.

„Willst du auch mich fressen?“ fragte es, als der Zweifüßler am Abend mit seiner Familie vor der Höhle saß und sich seines Werkes freute.

„Nein,“ sagte er. „Das will ich nicht. Ich will dich bei mir behalten, und du sollst mein Diener sein wie der Hund. Morgen geh’ ich aus und fange auch deinen Mann. Dann sollt ihr mir noch viele Lämmer zur Welt bringen; einige davon werden wir essen, und einige werden wir uns aufsparen, wie es gerade paßt.“

„Du hast meine Schwester getötet und ihr das Fell abgezogen!“ klagte das Schaf.

„So dumm bin ich nun nicht mehr,“ erwiderte der Zweifüßler. „Du wirst ja sehen.“

Frau Zweifüßler kam mit einem Messer herbei, und nun schnitten sie dem alten Schafe die Wolle ab. Es wehrte sich und schrie, aber der Zweifüßler hielt fest; und da es angebunden war, half dem Tiere all sein Gejammer nichts.

„Wenn die Regenzeit kommt, wird mich bitterlich frieren,“ schrie das Schaf.

„Wenn es kalt wird,“ entgegnete der Zweifüßler, „nehme ich dich in meine Höhle. Deine[S. 47] Wolle brauche ich, um uns Kleider daraus zu machen. Es hat keinen Zweck, daß du dich zur Wehr setzest. Wenn du brav und gehorsam bist, sollst du es so gut bei mir haben, wie du es noch nie gehabt hast.“

In der Nacht, während der Zweifüßler schlief, stand das Schaf da und dachte nach. Da tauchte aus dem Gebüsch der Kopf des Rindes auf, und kurz darauf war auch der Hirsch zur Stelle und das Pferd und die Ziege und viele von den andern Tieren.

„Worauf ist unser Feind denn nun verfallen?“ fragte das Rind. „Der Sperling erzählt, daß der Zweifüßler dich angebunden und dir die Wolle abgeschoren habe.“

„Der Sperling hat weiß Gott die Wahrheit gesagt!“ antwortete das Schaf. „Sieh doch nur, wie nackend ich bin! Mein Lämmchen hat er aufgegessen, und morgen will er auch noch meinen Mann fangen. Allerdings hat er mir Gras gepflückt, so daß ich mich sattgefressen habe.“

„Grauenhaft!“ rief das Rind aus. „Aber wir haben ja eigentlich nichts anderes erwartet. Kannst du dich nicht losreißen?“

„Ich habe es versucht,“ erzählte das Schaf. „Aber es geht nicht. Je mehr ich zerre, desto fester zieht sich die Schlinge um meinen Hals zusammen. Ich bin gefangen und bleibe gefangen.“

„Knechtschaft ist schlimmer als der Tod,“ sagte[S. 48] der Wolf. „Ich will deinem zweiten Lamm den Dienst erweisen, es zu fressen.“

Im Nu hatte er sich auf das Lamm gestürzt und ihm den Hals durchgebissen. Das Schaf schrie, der Zweifüßler erwachte und lief hinaus, und alle Tiere eilten fort.

„Du hast wohl geschlafen, Treu,“ sagte er. „Morgen müssen wir dem Unglück abzuhelfen suchen. Das fehlte gerade, daß ich für den Wolf Schafe einfangen und sie für ihn mästen sollte.“

Und am nächsten Morgen fand er einen Ausweg.

Er und seine Söhne gingen in den Wald, fällten mit ihren Äxten Bäume und machten spitze Pfähle daraus; und als sie eine Anzahl beisammen hatten, rammten sie sie im Kreise vor der Hütte in den Boden. Dann flochten sie Zweige zwischen die Pfähle; und als die Sonne sank, da stand ein fester, starker Pferch fertig da, über den kein Wolf hinwegspringen konnte. In diesen Pferch sperrten sie das Schaf.

Zwei Tage später fing der Zweifüßler in seiner Schlinge den Widder. Er fuhr fort zu jagen, und binnen kurzem war auch die Kuh gefangen und der Stier und das Kalb. Der Pferch wurde zu klein, so daß ein größerer gebaut werden mußte. Die ganze Familie lief hinaus, um Gras zu holen, und konnte doch nie genug herbeischaffen. Die Tiere in der Hürde brüllten.

In der Nacht unterhielten sie sich.

Das Schaf meinte: „Wißt ihr — offen ge[S. 49]standen: Das Leben hier hat eigentlich doch seine Vorzüge. Da draußen auf der Wiese schwebte man ja in beständiger Gefahr — vor dem Löwen und dem Wolf, vor der Schlange und dem Adler, von dem Zweifüßler selber ganz zu geschweigen.“

„Das mag alles sein,“ sagte die Kuh. „Aber ich kann die Art nicht leiden, wie die Frau Zweifüßler an meinem Euter zieht. Und ich fürchte, sie werden mich eines schönen Tages schlachten wie die andern Tiere. Es sind unser auch bald zu viele hier drinnen.“

Dem Zweifüßler wurde es immer schwerer, Gras für die vielen Tiere zu beschaffen, die er in seinem Pferch hatte.

Er und seine Familie hatten schon längst alles abgeschnitten, was in der Nähe der Höhle wuchs. Nun mußten sie ziemlich weit gehen, wenn sie etwas finden wollten; und es machte viel Mühe, es nach Hause zu schaffen.

„Wir werden umziehen müssen,“ sagte er zu seiner Frau. „Da das Gras nicht zu uns kommen will, müssen wir zum Grase gehen. Wir wollen wieder auf die Wiese hinunter. Webe du uns ein Zelt von der Wolle; dann sammeln wir alle Felle, die wir haben, stecken Pfähle in die Erde und hängen sie darüber. So kommen wir wohl zurecht.[S. 50] Und die Tiere können vor dem Zelt auf die Weide gehen.“

„Aber wenn sie dann alles Gras gefressen haben?“ fragte die Frau.

„Dann ziehen wir zur nächsten Wiese,“ sagte der Zweifüßler. „Wir packen das Zelt zusammen, laden es auf den Rücken des Rindes und ziehen weiter.“

„Wenn uns die Tiere nur nicht fortlaufen!“

„Treu muß mir helfen, sie zu hüten, — und auch unsere Jungen. Dann wird es schon gehen. Sie kennen uns ja nun und finden sich darein, wenn wir sie streicheln. Du sollst sehen, bald sind sie ganz zahm.“

Am nächsten Morgen brachen die Zweifüßler den Pferch ab.

„Ob er uns loslassen will?“ sagte die Kuh.

„Ich will nicht wieder auf die Wiese hinab,“ blökte das Schaf und fing an zu weinen. „Meine Beine sind steifer, als sie früher waren; und ich kann nicht mehr so gut laufen. Ich sehe auch nicht mehr so gut und kann fast gar nicht mehr riechen. Meine Sinne sind ja so lange nicht benutzt worden. Ich will beim Zweifüßler bleiben und mein Futter aus seiner Hand nehmen.“

„Du bist eben ein Sklave geworden,“ sagte das Rind. „Und du verdienst es nicht, in Freiheit zu sein. Wenn ich Gelegenheit finde, nehme ich[S. 51] Reißaus. Gestern hat er mein Kalb geschlachtet, das vergesse ich ihm nie.“

„Nun ja, mag ein Junges oder zwei daraufgehen, und mag man auch selber ins Gras beißen — was könnte man denn sonst auch erwarten!“ blökte das Schaf.

„Sklavenseele!“ murmelte verächtlich das Rind.

Der Zweifüßler hatte inzwischen den Pferch abgebrochen, während seine Frau alle Sachen zusammengepackt hatte. Dem Rinde wurde aufgeladen, soviel es tragen konnte. Dann nahmen die Zweifüßler selber den Rest und begaben sich auf die Wanderung nach der Wiese.

„Nun wird meine Ahnung sich erfüllen,“ sagte die Kuh, die unter ihrer ungewohnten Bürde stöhnte. „Ich bin todmüde in den Lenden und Beinen.“

Und als der Zug dahin kam, wo die Wiese anfing, da warf die Kuh auf einmal ihre Last ab und galoppierte davon, gefolgt von dem Bullen. Treu eilte ihnen zwar nach, aber sie machten Kehrt und wiesen ihm ihre Hörner, so daß er den Schwanz zwischen die Beine nahm. Der Zweifüßler warf ihnen seinen Speer nach, doch der verfehlte sein Ziel.

„Kommt Zeit, kommt Rat!“ sagte er. „Morgen geh’ ich aus und fange sie wieder ein. Nun wollen wir das Zelt aufschlagen und unsere Angelegenheiten in Ordnung bringen.“

Sie errichteten das Zelt auf einer kleinen An[S. 52]höhe, von der sie die Wiese weit überblicken konnten. Am Fuße des Hügels rann eine Quelle. Treu trieb das Schaf auf die Wiese und wieder heimwärts. Der Zweifüßler fing das Huhn, die Gans und die Ente ein und stutzte ihnen die Flügel, so daß sie nicht fortfliegen konnten. So bekam er allmählich viele Schafe und Ziegen und viel Federvieh zusammen. Und als die Tiere diese Stelle abgegrast hatten, brach er das Zelt ab und errichtete es auf einer andern Wiese — und so fort. Es hatte den Anschein, als habe er die Kuh ganz vergessen, aber eines Tages erinnerte seine Frau ihn daran.

„Du mußt sehen, mir die Kuh wieder herzuschaffen,“ sagte sie. „Ich vermisse ihre Milch so sehr. Und ich und die Kinder brauchen neue Sandalen aus Kalbsleder.“

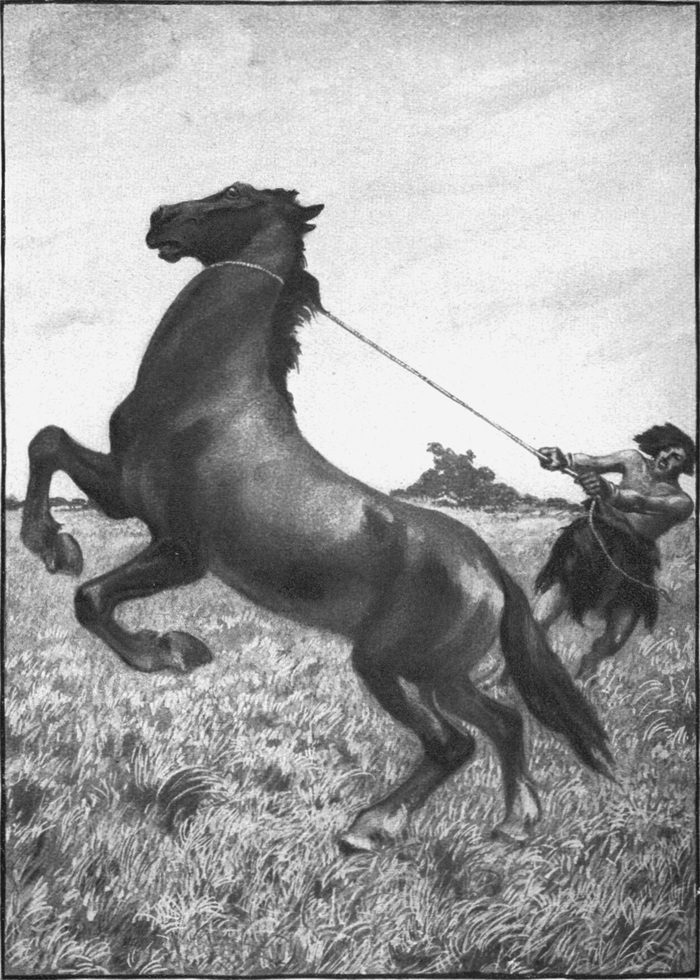

Da nahm der Zweifüßler seinen Speer, hängte seine Schlingen um und machte sich auf, um die Kuh zu finden. Als er eine Weile gegangen war, sah er sie in der Ferne. Aber sie hatte auch ihn schon erblickt und galoppierte weiter. Das Pferd, das nicht weit davon stand, sah den Zweifüßler spöttisch an und sagte:

„Du hättest wohl gerne meine vier flinken Beine.“

„Gewiß,“ räumte der Zweifüßler ein.

„Wie schön, daß es etwas gibt, das dir fehlt,“ höhnte das Pferd. „Du spielst dich ja sowieso schon als Herrn des Waldes auf.“

[S. 53]

Darauf antwortete der Zweifüßler nicht, hielt aber in aller Stille die Schlinge bereit. Und plötzlich warf er sie dem Pferde über den Kopf. Das Tier bäumte sich und sprang mit wilden Augen umher. Aber bei jedem Sprunge zog die Schlinge sich fester zu, und der Zweifüßler ließ das Seil nicht los, obwohl er eine Zeitlang über den Erdboden geschleift wurde. Er hatte das Seil so fest um seine Hand gewickelt, daß es ins Fleisch einschnitt und die Hand zu bluten anfing.

Schließlich ermattete das Pferd. An allen Gliedern zitternd, stand es still. Der Schaum floß ihm aus dem Maule.

„Was willst du von mir?“ rief es. „Mein Fleisch und meine Milch munden nicht; und ich habe auch keine Wolle, die du mir abscheren könntest.“

„Ich will mir deine vier Beine leihen,“ sagte der Zweifüßler. „Du hast dich ihrer ja selber gerühmt. Hoho! Steh’ nur still!... Wenn du hübsch folgsam bist, werd’ ich dir nichts tun!“

Mit diesen Worten wickelte er das Seil um seinen Arm, kam näher und näher, streichelte das mit Schweiß bedeckte Tier, packte plötzlich seine Mähne und schwang sich auf den Rücken des Tiers. Es bäumte sich, warf die Hinterbeine hoch in die Luft und versuchte, sich seines Reiters auf jede Weise zu entledigen. Der Zweifüßler aber hielt die Mähne und das Seil mit den Händen, preßte die Beine fest an den Leib des Tieres und blieb sitzen,[S. 54] soviel Mühe es auch kostete. Allmählich wurde das Pferd wieder ruhiger, und der Zweifüßler klopfte seinen Hals.

„Nun holen wir die Kuh!“

Er drückte die Fersen in die Flanken des Pferdes und gab ihm einen Hieb. In sausendem Galopp ging’s über die Wiese hin. Die Kuh machte nicht einmal den Versuch fortzulaufen, sondern blieb stehen und starrte sprachlos das seltsame Bild an, das sich ihr darbot. Bevor sie zur Besinnung kam, hatte sie die Schlinge um den Hals, und stolz ritt der Zweifüßler mit seiner Beute nach Hause.

Als sie das Zelt erreichten, sprang er vom Pferde, streichelte es und dankte ihm. Aber er machte keine Miene, ihm die Schlinge vom Halse zu nehmen.

„Gibst du mich nicht frei?“ fragte das Pferd.

„Nein,“ sagte der Zweifüßler. „Aber ich gebe dir etwas viel Besseres. Du sollst von der Quelle trinken und das saftigste Gras bekommen, das du je gekostet hast. Dann sollst du dich hinlegen und ausruhen und daran denken, daß du jetzt in meinen Diensten stehst und für den Rest deiner Tage sorgenfrei leben kannst, wenn du nur treu und willig bist und die Arbeit tun willst, die ich dir auferlege.“

Und dann fütterte er das Pferd und band es an die Zelttür. Dicht dabei stand die Kuh an ihrem Pflock.

„Sollen wir versuchen, uns loszureißen?[S. 55]“ flüsterte das Pferd, als es Nacht wurde und der Zweifüßler schlief.

„Nein,“ sagte die Kuh und schüttelte den Kopf. „Ich laufe nicht mehr fort. Mag kommen, was will! Es war ein grauenhafter Anblick, ihn auf deinem Rücken zu sehen. Er ist unser Herr, und niemand kann ihm widerstehen.“

Der Sperling aber flog auf flinken Flügeln durch den Wald.

„Der Zweifüßler hat das Pferd eingefangen... Er sitzt rittlings auf seinem Rücken... und hat es an sein Zelt gebunden... Das Pferd ist des Zweifüßlers Diener geworden.“

„Hast du’s gehört?“ fragte die Löwin ihren Mann. „Willst du ihn auch auf deinem Rücken reiten lassen, wenn er jagt?“

Der Löwe brummte drohend und rief:

„Laß ihn nur kommen!“

„Er wird sich in acht nehmen!“ erwiderte die Löwin höhnisch. „Und du gehst ihm aus dem Wege, feig, wie du bist.“

Da legte der Löwe den Kopf auf seine Pfoten und sagte nichts, sondern brütete nur in schweren Gedanken.

Der Zweifüßler zog mit seiner Herde von Wiese zu Wiese.

[S. 56]

Sie wuchs Jahr für Jahr, ebenso die Familie. Frau Zweifüßler hatte ihrem Manne jetzt sieben Söhne und sieben Töchter geboren, die alle gut gediehen und im Haushalt und bei der Herde halfen.

Und die Tiere gewöhnten sich daran, im Dienste des Zweifüßlers zu stehen, und waren zufrieden und guter Dinge.

Das Pferd trug den Zweifüßler, wenn er auf der Jagd war, oder ging Schritt für Schritt neben ihm, wenn er das Zelt abbrach und zu neuen Weideplätzen wanderte. Es kam herbei, wenn er rief; und weder das Pferd noch eins der andern Tiere dachte im Ernste daran, fortzulaufen, so daß es für Treu nicht schwer war, sie zu hüten.

Allerdings kam es ja vor, daß die Freiheitslust in ihnen erwachte. Besonders wenn sie ins Gespräch mit den wilden Tieren kamen. Aber die Lust verging ihnen wieder.

Eines Nachts in der Regenzeit kam der Hirsch zu dem Zelt, das der Zweifüßler zum Schutz für seine Tiere errichtet hatte.

„Ihr seid in guter Hut,“ sagte der Hirsch und schaute mißgünstig zu ihnen hinüber.

„Freilich!“ erwiderte das Schaf. „Es ist gemütlicher als in alten Tagen, wo man unter einem Baum stand und trotzdem plätschnaß wurde.“

„Das stimmt!“ sagte das Rind. „Und auch in der trockenen Zeit ist es recht angenehm, weil der Zweifüßler uns gutes Futter gibt, das er für uns[S. 57] gesammelt hat, während wir früher das Land nach einem Grashalm durchsuchen mußten.“

„Ich meinte im Gegenteil, ihr selbst müßtet euch abrackern,“ entgegnete der Hirsch. „Ich habe es ja mit angesehen, wie ihr für euern Herrn arbeiten und schuften müßt.“

„Man bekommt in diesem Leben nichts ohne Gegenleistung,“ erklärte darauf das Pferd. „Übrigens leugne ich gar nicht, daß meine Ahnungen in Erfüllung gegangen sind. Meine Lenden tun mir gehörig weh von der Arbeit des heutigen Tages.“

„Mir geht es nicht anders,“ fiel die Kuh ein. Und die Ente, die Gans und das Huhn stimmten gleichfalls mit ein. Nur das Schaf schüttelte den dicken Kopf, während es munter wiederkäute.

„Ich weiß nicht mehr, was ich geahnt habe,“ blökte es zufrieden. „Mir geht es gut, und damit basta.“

„Murrt ihr?“ rief Treu auf einmal dazwischen, der auf der Wacht lag und immer nur mit einem Auge schlief. „Soll ich unsern Herrn rufen?“

Da sprang der Hirsch erschrocken von dannen, und das Pferd sagte:

„Nein, das sollst du nicht. Er hat selber tüchtig gearbeitet und ist ebenso müde wie wir. Es wäre unrecht, ihn zu wecken.“

Und nun wurde es still in dem Zelt der Tiere.

Aber der Zweifüßler drinnen in seinem eigenen Zelt schlief nicht.

[S. 58]

Er saß da und dachte nach, und auch seine Frau konnte nicht einschlafen, denn sie hatte dieselben Gedanken wie ihr Mann.

„Ich hab’ es satt, im Lande umherzurennen,“ sagte er schließlich. „Wir sind nicht mehr jung, die Familie ist groß, und manchmal bin ich recht müde von der Arbeit.“

„Und ich nicht minder,“ setzte die Frau hinzu. „Aber daran läßt sich ja nun einmal nichts ändern. Wir müssen eben umherziehen, damit die Tiere Gras finden.“

Der Zweifüßler antwortete ihr nicht gleich.

Er stand auf und ging in den Regen hinaus, sah nach seinen Tieren und kam dann wieder ins Zelt zurück. Draußen brüllte der Löwe.

„Hast du ihn gehört?“ fragte sie.

Der Zweifüßler nickte.

Nach einer Weile begann er: „Du, woher kommt das Gras?“

„Das weißt du wohl ebensogut wie ich,“ erwiderte sie. „Wir haben ja oft darüber geredet, wie es seine Samen niederrieseln läßt, und wie sie zwischen dem alten welken Grase keimen, wenn der Regen kommt.“

„Ganz recht! Und warum sollten wir nicht die Samen sammeln und selber säen? Wenn wir nun all das alte Gras beseitigten und die Samen von der Sorte nähmen, die unsere Tiere am besten leiden können, dann müssen wir es doch so weit[S. 59] bringen können, daß das Gras viel dichter wächst. Und dann können wir Samen ernten und wieder säen und Jahr auf Jahr an derselben Stelle wohnen bleiben.“

„Ja, wenn wir das könnten!“ sagte Frau Zweifüßler und schlug die Hände zusammen.

„Warum sollten wir nicht? Und können wir das erst, so können wir auch ein starkes Haus — für uns und die Tiere — bauen. Ich bin überzeugt, wir können mit unsern Steinäxten die größten Bäume fällen, wenn wir nur geduldig aushalten. Sobald der Regen aufhört, mach’ ich mich auf, um eine Stelle zu finden, wo wir uns für den Rest unserer Tage niederlassen können.“

Nach einer Woche war der Himmel wieder klar. Der Zweifüßler sprang aufs Pferd, verabschiedete sich von seiner Familie und sagte, er wolle erst wieder nach Hause zurückkehren, wenn er gefunden habe, was er suche. Und wirklich kam er erst am Abend des dritten Tages heim und befahl, früh am nächsten Morgen alles zusammenzupacken und ihm zu folgen.

Als die Familie am Ziele ankam, mußten alle zugeben, daß er eine gute Wahl getroffen habe.

Der Boden war gut und verhieß reichen Ertrag: so frisch und üppig wuchs alles darauf. Auf der einen Seite eines großen, offenen Feldes lag Wald, auf der andern eine Wiese, die wieder von einem großen See begrenzt wurde, in dem die Fische[S. 60] lustig umhersprangen. Hinter dem See waren ferne blaue Berge, die einen schönen Anblick darboten und zu herrlichen Träumen anregten. Dicht am Waldessaume lag eine Anhöhe, an deren Fuß ein Bach rann. Der Bach mündete in den Fluß, der sich durch die Wiese dahinschlängelte, und der Fluß mündete in den See.

Und Feld und Wiese waren mit allen möglichen Gräsern und Blumen angefüllt.

Da war Mohn, groß und wunderschön rot. Da waren Glockenblumen und Möhren, Winden und Kornblumen, Disteln, Ampfer, Veilchen und noch viele, viele andre Blumen. Und sie alle wuchsen und breiteten sich aus, wie sie Lust hatten, denn sie waren ja die Herren im Lande.

„Hier wollen wir wohnen,“ sagte der Zweifüßler. „Auf der Anhöhe dort wollen wir ein großes, starkes Haus bauen mit Ställen für die Tiere und einem Pfahlwall zum Schutz gegen die, die uns übelgesinnt sind. Laßt uns sofort beginnen! Wenn das Haus erst steht, sollt ihr euer Wunder erleben!“

Und er und die Söhne machten sich daran, Bäume zu fällen.

Geduldig mühten sie sich Tag um Tag; aber viele Schläge ihrer Steinäxte waren nötig, bis die großen Bäume sich ergaben. Ein entsetzliches Rauschen ging von Stamm zu Stamm tief in den Wald hinein.

„Was ist das... was will er mit uns...[S. 61] warum sollen wir sterben?“ flüsterte ein Baum dem andern zu.

Aber der Zweifüßler und seine Söhne hörten nichts und sagten nichts. Sie arbeiteten und arbeiteten, bis sie hatten, was sie brauchten. Dann errichteten sie auf der Anhöhe ein starkes Haus aus gutem Holze — und noch zwei, drei Gebäude bauten sie, Ställe für die Tiere und einen großen Raum, mit dem der Zweifüßler seine bestimmten Absichten verfolgte, ohne darüber sprechen zu wollen.

Mit Moos wurden alle Ritzen und Spalten verstopft. Und um das ganze Gehöft herum errichteten der Zweifüßler und seine Söhne ein Pfahlwerk, das sie mit Zweigen durchflochten, so daß es eine starke Mauer wurde, die Schutz gegen die Feinde bot.

Und als das alles fertig war, da bat der Zweifüßler seine Frau, einen Sack aus Fellen für ihn zu nähen und einen für jeden von der Familie. Dann gingen alle auf Feld und Wiese hinaus und sammelten in den Säcken allerlei Arten Gräser, die sie säen wollten.

„Willst du nicht auch ein paar von meinen Samen nehmen?“ fragte der Mohn und warf seine roten Blätter ab... „Ich habe tausend in meinem Kopfe, und ich bin der Schönste im Lande.“

„Mag sein, mag sein!“ sagte der Zweifüßler. „Aber ich habe keine Verwendung für dich.“

„Du bist an mir vorbeigegangen,“ flüsterte das Veilchen bescheiden.

[S. 62]

„Du bist zwar reizend,“ erwiderte der Zweifüßler, „aber du kannst mir nichts nützen.“

„Und mich vergißt du ganz,“ schrie die Distel. „Obwohl ich die Stolzeste und Stärkste hier bin.“

„Aber die Zäheste bin doch wohl ich!“ rief die Klette.

„Gebt acht, daß ihr diese Samen nicht nehmt,“ sagte der Zweifüßler zu seiner Familie. „Unsre Tiere fressen sie nicht.“

Mit gefüllten Säcken kehrten sie heim; und wieder zogen sie aus und kehrten heim und zogen aus, bis sie einen gewaltigen Haufen gesammelt hatten.

„Nun wollen wir den Boden bestellen,“ sagte der Zweifüßler. „Komm, liebes Pferd, und leih mir deine Kräfte, wie du es früher getan hast!“

Er verfertigte einen Pflug, spannte das Pferd davor und trieb es übers Feld, Schritt für Schritt und Furche für Furche. Mit Freude sah er die Erde unter dem scharfen Steinmesser des Pfluges sich wenden.

„Was ist denn das?“ schrie der Mohn, und im nächsten Augenblick war er umgepflügt.

„Es hilft dir doch nichts!“ rief die Distel boshaft dem Zweifüßler zu. „Unsre Samen kommen trotzdem an die Oberfläche, um dich zu ärgern.“

„Das wollen wir erst mal sehen!“

Und dann ließ der Zweifüßler jeden von seiner Familie eine Distel abschneiden und forttragen. Als[S. 63] er so viel gepflügt hatte, wie ihm gut dünkte, säte er die eingesammelten Grassamen in die frische Erde hinein.

„Nun warten wir auf die Regenzeit,“ sagte er, „und sehen zu, wie es geht.“

Und die Regenperiode kam; und es ging, wie der Zweifüßler gehofft hatte.

Kleine grüne Keime schossen überall aus der gepflügten Erde hervor — alle gleichförmig, lauter Gräser, wie seine Tiere es gern hatten. Hier und da waren ja allerdings ein paar Disteln und Mohnblumen darunter, das meiste aber war gutes Gras.

„Seht ihr!“ sagte der Zweifüßler zufrieden. „Nun wartet bloß, bis die Sonne scheint, dann wird die Sache noch schneller gehen.“

Die Sonne sandte ihre Strahlen herab, und das ganze Feld war ein grüner, prächtiger Teppich, der wuchs und wuchs, so daß man es von Tag zu Tag wahrnehmen konnte.

Eines Morgens kam der Hirsch an den Rand des Waldes und sah mit Staunen das Bild, das sich ihm darbot. Dann rief er seiner Familie, die im Walde war, zu:

„Kommt hierher! Dann sollt ihr ein Feld sehen, so schön, wie ihr es noch nie geschaut! Eilt und kommt! Ich fange schon an zu äsen.“

„So, also das tust du!“ rief der Zweifüßler und kam mit seinem Speer herbeigestürzt. „Weg mit dir, du Diebsgesicht! Glaubst du, ich habe[S. 64] im Schweiße meines Angesichts gesät, damit du mir die Saat auffressen solltest! Weg mit dir! Dieses Feld ist mein!“

Der Hirsch floh in den Wald, so schnell er konnte. Aber der Sperling flog umher und erzählte:

„Der Zweifüßler hat sich ein großes Stück Land angeeignet, das sonst niemand betreten darf. Er hat den Hirsch einen Dieb genannt, als der darauf äsen wollte.“

Als die Zeit gekommen war, füllte der Zweifüßler das Haus, das er als Scheune gebaut hatte, mit dem Ertrag seines Feldes. Und sobald die Ernte beendigt war, begann er, an das nächste Jahr zu denken.

Er pflügte ein neues Feld um und noch eins und säte darauf. Und im folgenden Jahre rodete er ein Stück des Waldes und bestellte es gleichfalls.

Und so fuhr er fort, Jahr auf Jahr, bis er sich schließlich all das Land dienstbar gemacht hatte, das er von seinem Hause auf der Anhöhe überschauen konnte.

Rings um das Haus hatte er einen Garten mit den Obstbäumen und Kräutern angepflanzt, die er gebrauchen konnte. Lang und gerade dehnten sich die eingefriedigten Äcker, ein jeder mit einer[S. 65] bestimmten Sorte Gras oder Getreide; und der Zweifüßler war unerbittlich streng gegen jeden, der sein Werk zerstörte oder etwas von seinem Eigentum stahl.

Er schien wirklich der Herr des Bodens zu sein. Niemand wagte es, sich ihm zu widersetzen. Seine Herde wuchs von Tag zu Tag, und die wilden Tiere flüchteten weit fort, sobald sie einen Zipfel von ihm oder den Seinen erblickten.

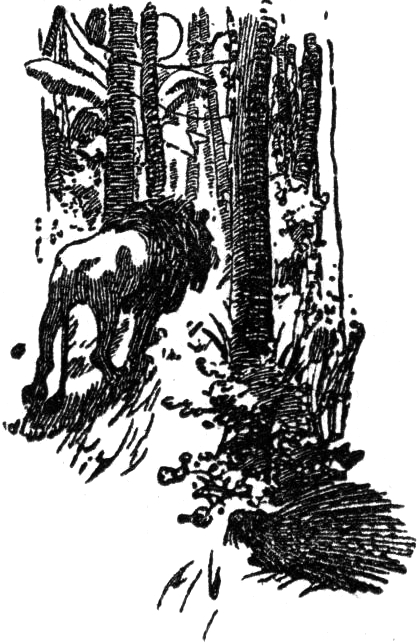

Aber tief im Walde, in der Stille der Nacht und wenn sie sonst sicher vor ihm waren, sprachen sie von alten Tagen, wo sie selbst die Herren gewesen, von der Schande, daß er sie so unterdrücke, und von ihrer Hoffnung auf bessere Zeiten.

„Er wirft Steine nach einem armen Vogel, der ein Korn auf seinem Felde aufliest,“ klagte der Sperling.

„Gestern hat er mich aus der Nußhecke um seinen Garten verjagt,“ fiel das Eichhörnchen ein.

„Sein Pfeil hat meinen linken Flügel getroffen, weil ich mir ein Lamm genommen hatte,“ erzählte der Adler.

„Mich hat er völlig aus dem Walde vertrieben,“ seufzte der Wolf. „Er hat gesagt, alles Wild gehöre ihm; und wenn ich wagte, es anzurühren, so werde er mich und meine Jungen verfolgen — wenn es sein müsse, bis ans Ende der Welt.“

„Morgen verfällt er vielleicht darauf, zu be[S. 66]haupten, daß alle Wiesen ihm gehören,“ sagte der Hirsch. „Wo soll unsereiner Gras finden?“

Und die Distel, der Mohn und die Glockenblume duckten sich an der Hecke zusammen. Das Veilchen versteckte sich im Garten. Die Brennessel stand finster und zornig vor der Einfriedigung des Gartens.

„Geht es uns besser?“ fragte die Distel. „Verjagt sind wir worden aus unserem Heim und müssen nun hier an der Hecke sitzen und mitansehen, wie das dumme Gras sich über das ganze Feld ausbreitet. Wir sitzen hier dank seiner Gnade. An jedem beliebigen Tage kann er uns das Leben nehmen.“

„Er hat ein paar von meinen Schwestern in seinen Garten gepflanzt,“ sagte das Veilchen.

„Auch von den meinen,“ rief der Mohn. „Aber ist das Freiheit?“

„Stich ihn, Distel!“ riet die große Eiche.

„Das hab’ ich getan, und er hat mit seinem Stock nach mir geschlagen,“ erwiderte die Distel.

„Verbrenn’ ihn, Nessel!“ sagte die Eiche.

„Ich hab’ es versucht, und es ist mir nicht besser als der Distel ergangen.“

Durch das Getreide aber ging ein vergnügtes Flüstern vom einen Ende des Feldes zum andern:

„Wir sind es... wir... wir... Wir regieren jetzt im Lande... wir sind gut... wir sind nützlich... Ihr seid nichts als Unkraut.“

„Hört die feigen Hunde!“ rief die Distel.

[S. 67]

Doch die Glockenblume meinte: „Wir können nichts tun. Aber warum fallt ihr großen Bäume nicht über ihn her und zermalmt diesen Räuber und seine Brut?“

„Es ist so eine Sache, umzufallen,“ sagte die Eiche. „Aber haben wir hier im Walde nicht einen König, der uns beschützen kann? Wo ist der Löwe?“

„Ja... wo ist der Löwe?“ riefen sie alle.

Aber der Löwe ließ und ließ sich nicht sehen.

Daheim im Garten saß der Zweifüßler unter einem großen Apfelbaum im Kreise seiner Familie.

Er schaute über seine Felder, auf denen das Getreide wogte, und er sah auf den Apfelbaum hinauf, der voll herrlicher gelber Früchte hing. Einer seiner Söhne war gerade mit zwei großen Fischen vom See nach Hause gekommen. Ein anderer war auf der Jagd im Walde... Jetzt hörten sie sein Rufen... Dort stand er am Waldessaum, einen fetten Rehbock über der Schulter.

Ein dritter arbeitete an einem Pflug, der besser werden sollte als der alte. Und auch alle andern hatten ihre Beschäftigung. Die Mädchen waren am Herde tätig und trieben den Mahlgang.

„Wir haben Glück gehabt,“ sagte der Zweifüßler zu seiner Frau. „Alles wächst und gedeiht unter unseren Händen. Und unsere Kinder werden es weiter bringen als wir, und deren Kinder wieder — — ich wage gar nicht daran zu denken, zu wie[S. 68]viel Macht und Herrlichkeit die Familie noch kommen kann.“

„Ja,“ sagte sie. „Es ist uns gut gegangen. Erinnere mich daran, daß wir den Sperlingen Getreidekörner streuen, wenn die schlechte Zeit kommt.“

„Das werd’ ich tun. Wir haben es ja dazu, den kleinen Diebsgesichtern eine kleine Handreichung zu leisten. Und ich höre sie gerne zwitschern, wenn ich am Morgen aufstehe.“

Mit jedem Tage, der verstrich, jammerten die alten Tiere stärker.

„Man weiß nicht mehr, was man darf, und was man nicht darf,“ sagte der Maulwurf. „Gestern wühlte mein Vetter die Erde auf, wie meine Familie es getan hat, solange sie existiert. Da wurde er auf einmal an die Oberfläche gezogen und von einem von den Söhnen des Zweifüßlers erschlagen, weil der Maulwurfshügel in eins seiner Beete kam.“

„Seine Tochter hat meine Frau erschlagen, weil sie ihr so garstig vorkam,“ sagte ein junger Spinnenherr. „Meine Frau war allerdings nicht eben lieb zu mir. Sie wollte mich gleich nach der Hochzeit fressen; diesem Geschick bin ich mit knapper Not entgangen. Aber sonst war sie das bravste Frauenzimmer unter der Sonne und tat keiner Seele etwas zuleide. Ausgenommen natürlich die Fliegen.“

[S. 69]

„Meine Frau hat er genommen und in seinen Garten gepflanzt,“ sagte die Hopfenranke.