Title: Landesverein Sächsischer Heimatschutz — Mitteilungen Band XII, Heft 4-6

Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

Author: Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Release date: March 18, 2023 [eBook #70317]

Language: German

Original publication: Germany: Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Dresden

Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

Band XII

Inhalt: Straße und Fuhrwerk im Müglitztal – Janko – Holznot und Waldesschönheit – Mein Wacholderhübel – Von meinen Besuchen bei den höchsten Herrschaften von Dresden – Die kursächsischen Postmeilensäulen – Osterreiten zu St. Marienstern – Volkskundler und Enthusiast – Eine sächsische Afrika-Expedition vor zweihundert Jahren – Am Dresdner Altmarkt

Einzelpreis dieses Heftes M. 850 000.—, Bezugspreis für einen Band (aus 12 Nummern bestehend) M. 3 500 000.—, für Behörden und Büchereien M. 1 200 000.—. Mitglieder erhalten die Mitteilungen kostenlos, Mindestmonatsbeitrag M. 100 000.—, freiwillige Einschätzung erbeten

Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24

Dresden 1923

Dresden, den 17. August 1923

An unsre werten Mitglieder!

Ein neues Heft und dadurch viel Freude in den Kreisen der Heimatliebenden! Wie sehr unsre Hefte erwartet werden, konnten wir besonders in der letzten Zeit merken. Täglich kamen mindestens fünfundzwanzig bis dreißig Nachfragen; denn es rechneten wohl viele in der jetzigen Zeit äußerster wirtschaftlicher Not mit einem vollständigen Erliegen auch unsrer Mitteilungen. Wir haben in letzter Zeit tüchtig gearbeitet, um Werte zu schaffen, damit uns die Überwindung der jetzigen Zeit ein klein wenig leichter fällt, und wir einen Vorsprung haben, um nichts von dem einzubüßen, was unsre Bewegung seit 1914, seit ihrer Gründung herausgibt und veranstaltet.

Selbstverständlich ist, daß die Monatsbeiträge zu unserm Verein der Geldentwertung entsprechend aufgebessert werden müssen, und wir hoffen, daß sich niemand dieser Erkenntnis entzieht.

Dieses Heft unsrer Mitteilungen, das keine Einschränkung gegenüber früheren Heften aufzuweisen hat, kostet uns mit Papier, Klischees und Druckkosten vier Milliarden Mark; dazu kommen die Versandkosten einschließlich Postgeld in Höhe von einer Milliarde Mark, so daß unsre Selbstkosten für dieses Heft fünf Milliarden Mark betragen.

Den wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechend, unsren Ausgaben einigermaßen anpassend, mußten wir uns entschließen, einen monatlichen Mindestbeitrag von 100 000 Mark zu erheben und unsre Mitglieder zu bitten, wenn irgend möglich, sofort nach Erhalt dieses Heftes uns den Beitrag für drei Monate, also zusammen mindestens 300 000 Mark auf unser Postscheckkonto (Dresden 15 835, Leipzig 13 987, Stadtgiro 610) zu überweisen. Alle diejenigen Mitglieder, die noch keine laufenden Beiträge in diesem Jahre zahlten, müssen wir bitten, den vom August ab gültigen Beitrag von monatlich 100 000 Mark ab 1. Januar d. J. bereits zum Ausgleich der Geldentwertung zu zahlen.

Wir bitten, beim Lesen dieser Zeilen die Zahlen mit den vielen Nullen nicht als Geldzahlen anzusehen, sondern vielmehr zu bedenken, was wir uns heute für 100 000 Mark kaufen können, dann werden alle unsre Mitglieder sich überzeugen, daß bei der Bemessung auch dieses Mindestbeitrages auf viele andere große Einnahmen Rücksicht genommen wurde; denn sonst könnten wir mit 1/8 Pfund Margarine monatlich nicht auskommen, bieten wir doch unsren Mitgliedern jährlich in unsren Mitteilungen Werte von heute 3 500 000 Mark, denn bei einem Grundpreis von 5 Mark, multipliziert mit der heutigen Schlüsselzahl von 700 000, ergibt sich dieser Tagespreis.

Wir werden wie bisher auf die wirtschaftlich Schwachen, auf die Kleinrentner, auf die vielen Bedauernswerten, die in der Zugehörigkeit zu unsrem Verein, in unsrer Zeitschrift, das letzte Bindeglied mit der Heimat, mit der Scholle, besitzen, mit den Erwerbslosen, mit den Lehrlingen und Schülern, in der Beitragszahlung Rücksicht walten lassen und sozial denken und handeln, so, wie dies stets von uns geübt wurde.

Auch diesmal hoffen wir zuversichtlich, daß uns das Durchhalten ermöglicht wird, und wir wollen nach Kräften arbeiten, damit dem Sachsenland, als einzigen in den deutschen Gauen, die Bewegung, der Verein für die Heimat, mit seinen Veröffentlichungen, mit seinen Vorträgen, mit seinem Wirken und Schaffen erhalten bleibt. – Wir bitten rasch zu handeln und keine Entwertung der Beträge eintreten zu lassen. Denkt, fühlt und handelt für uns, für die sächsische Heimat.

Dank und deutschen Gruß!

Landesverein Sächsischer Heimatschutz

[65]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern herausgegeben

Abgeschlossen am 1. Juni 1923

Von A. Eichhorn, Glashütte

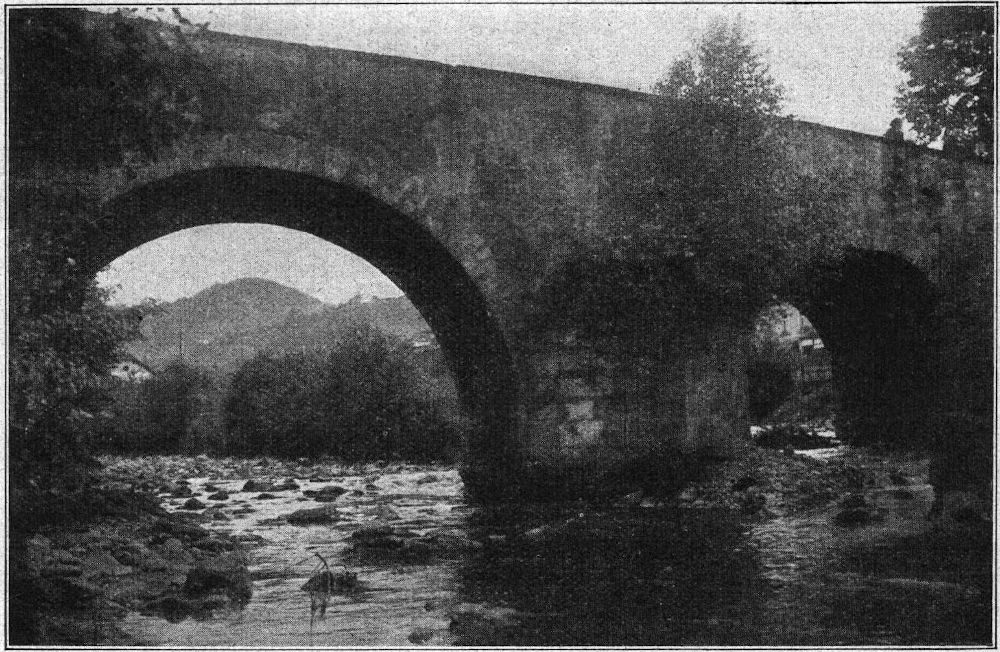

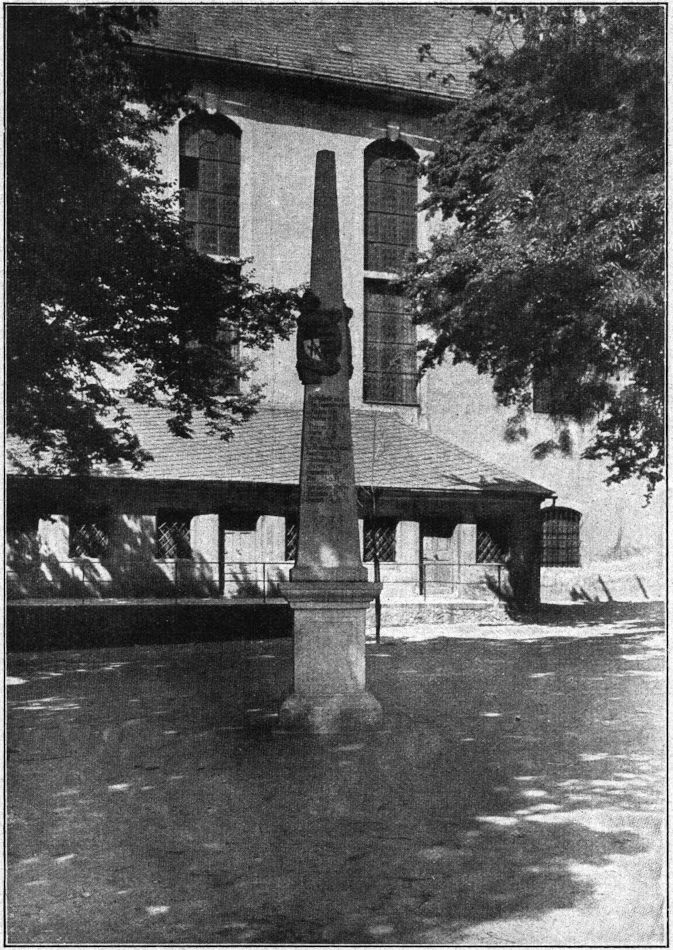

In tiefer Wildnis träumte einst das Tal den »Mogelicz«. Herabgestürzte Felsblöcke vereint mit entwurzelten urhaften Baumleibern stauten oft das Wasser des felsbeengten Waldflusses. Baum, Stein und Wasser machten das Tal unwegsam und zwangen Huf und Rad sich andren Weg zu suchen. Aus den Hammerwerken am blockgefüllten Flusse schleppten sich die Eisenkarren mühsam auf die Höhenwege. Das war zu der Zeit, da rußige Hammerknechte mit schwerem Eisengerät am Schmiedefeuer schafften, das Klingen aus der Hammerschmiede sprang, von den nahen Felsen zurückprallte und sich mit neuem Hammerschall vertönte. Das war in jenen Jahrhunderten, da hier schwarzbekittelte Schatzgräber mit Hammer, Schlägel und Bergeisen die Erze aus dunklem Felsengange lösten und Albinus schrieb: »Das dritte und fürtrefflichste Eisen wird zu Lawenstein vnd Berggießhübel vnd Glaßhütten gemacht«. Lasttiere trugen aus den Mahlmühlen auf dem »Eselssteig« und andren schmalen Pfaden das Mehl in die Bauerndörfer. Über die Höhen liefen Straßen. Aber gar arg waren die Höhenstraßen beschaffen, die vom Elbtal nach dem Erzgebirge führten. Geifernde Zugtiere zerrten unter Fluch und Prügel den Wagen aus schlammigem Loch, um nach wenigen Wagenlängen gleiche Marter zu überwinden. Und war der Höhenweg gezwungen, das wegsperrende[66] Tal zu durchqueren, so folterte steinigter Hangweg, wurzelüberflochten und wasserzerrissen, Mensch und Tier bis zur Erschöpfung. Eine lasttragende Brücke führte selten zum Gegenhang. Durch geröllstrotzende Furt knarrte der Wagen. Und wenn Schmelzwässer im Felsental in tollen Wellensprüngen gurgelten, dann kam zu all den Mühen noch eine qualvollere Wartezeit. Nur eine feste Brücke überspannte schon vor vier Jahrhunderten die Müglitz: die Kurfürst-Moritz-Brücke in Glashütte (Abb. 1). Aus dem Urgestein der Uferfelsen und Sandsteinquadern gefügt, trotzte sie durch Jahrhunderte dem zuzeiten wütenden Wasserprall und dient zur Stunde gleichem Zwecke wie in längst vergangnen Tagen. Aus dem pestbefallenen Freiberg war Herzog Moritz mit Gefolge ins einsame Bergstädtchen Glashütte geflüchtet. Sechs Wochen hindurch genoß er die Gastfreundschaft der Bergleute, die 1545 dafür ihren Lohn in der steinernen Brücke über die Müglitz erhielten.

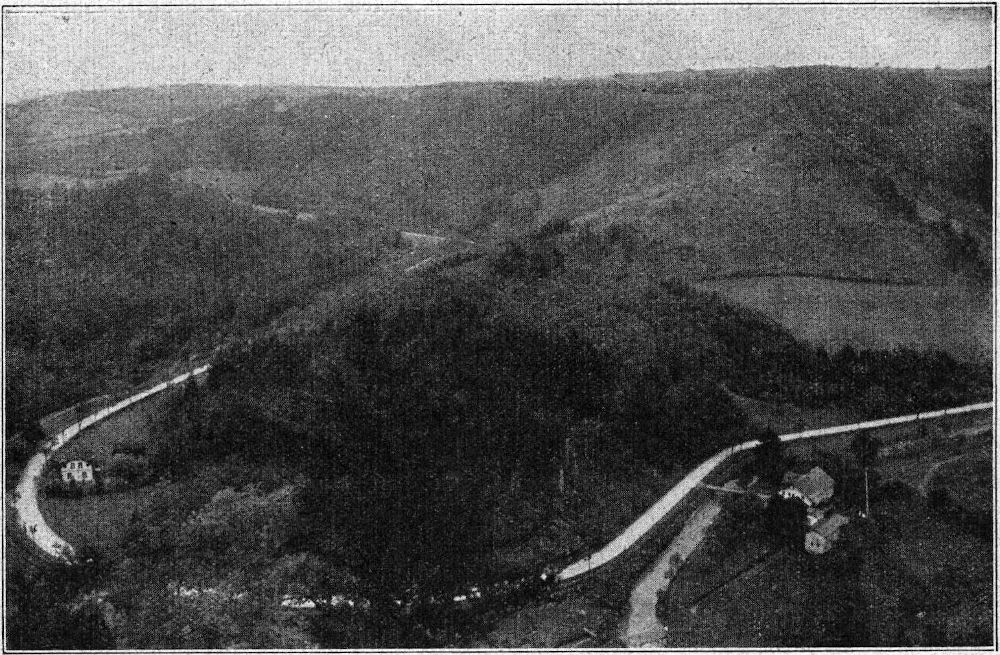

Jahrhundertelang dienten die Höhenstraßen im östlichen Erzgebirge dem Verkehr vom Kamm bis hinab zum Elbstrom und umgekehrt. Da kam auch für das Müglitztal die Stunde, in der ihm seine Unwegsamkeit und Stille genommen ward. Es war im Jahr 1846, als man bei Weesenstein im Tal anfing zu graben, Erde aufzuwerfen und Steine zu klopfen. Achtzehn Jahre hindurch galt es zu graben, Ufermauern zu formen, Felsstücke abzusprengen, Bäume zu fällen, Quarzporphyr aus den Gängen zu brechen, die den Gneis durchziehen, um Straßenschotter zu[67] gewinnen. 1864 wurde die letzte Teilstrecke von Lauenstein bis Geising vollendet. Weit über fünfhunderttausend Mark kostete die neue Talstraße von Mügeln bis Geising, eine gewaltige Summe für jene Zeiten.

Nun bewegten sich die Fuhrwerke von der »Pirnaischen Chaussee« aus im Tale hinauf zum Grenzwald. Bestimmte Rastorte wählten die Botenfuhrleute. Vor dem Gasthof in Häselich hält auf unserm Bilde der Botenfuhrmann (Abb. 2). Eine Ruhepause muß er seinen Pferden gönnen nach anstrengender, talaufgerichteter Zugarbeit. Ein gar langes Fuhrwerk ist solch ein Frachtwagen mit Gespann. Nur auf so wohlgepflegter und allmählich steigender Fahrbahn, wie sie die Müglitztalstraße einst bot, vermochten zwei muskelstramme Gäule die Last zum Gebirgskamm zu bringen. Auch wurde der Wagen von Ort zu Ort von warengefüllten Kisten, Fässern und Säcken entlastet. Dann meisterten zwei Zugtiere auch die steile Straße von Geising nach Altenberg. Wohl waren mitunter mehr als zwei Pferdekräfte notwendig, den überplanten Lastwagen kammwärts zu ziehen, gegen die Mühen auf den einstigen Höhenstraßen war die Fahrt im Tale angenehm.

1855 kam auch der gelbe Wagen ins Müglitztal. Sechs Reisenden gab er zur Mitfahrt Platz. Elf Neugroschen forderte der Postillon von jedem Fahrgast für die Strecke von Glashütte nach Mügeln. Die Boten, die ehedem »über die Berge« auf der Straße durch Lungwitz und Kreischa dreimal wöchentlich nach Dresden gingen, um im »Königlichen Hofpostamte« die »Glashütter Post« abzuholen, waren[68] nun ihrer anstrengenden Märsche ledig. An den Dresdner Markttagen rollten auch dreispännig neunsitzige Wagen von Glashütte nach Mügeln. 1857 fuhr am 15. März zum erstenmal die Postkutsche von Glashütte nach Lauenstein. Sieben Neugroschen verlangte der »Schwager« für diese Fahrstrecke. Es waren reizbietende Fahrten für die Reisenden in einem Tale, darinnen die Straße gar oft zum Richtungswechsel (Abb. 3) gezwungen wird und in scharfen Bogen sich krümmt um arg zerfressene, jäh sich verstürzende Felsen; da im Hartung der Frost die felsenüberrieselnden Wasser fesselt, daß sie sich zu vielformigen Eismassen wandeln und die langen Eisstangen mit den wenigen Lichtboten der Wintersonne ein glitzerndes Farbenspiel treiben und der grimme Forstriese die Tröpfchen des flüssigen Elementes, die dem »Ursohn« in die feinsten Äderchen seines geschichteten Körpers dringen, in festen Stoff verwandelt, der das beengende Gehäus sprengt, an glutheißen Sommertagen Millionen anderer Äderchen geweitet werden und das Urgestein stetig zermürben; da Fels und Wurzel sich fest verbrüdern, so daß selten ein Baum vom Felsen nicht widerstand, wenn die baumfällenden Winterstürme ihre Kraft am heimischen Wald erproben; da in Gilbhardtstagen der große Farbenmeister seine kräftigsten Farben verschenkt und den Mischwald an den Talhängen in allen Farbenfeuern auflodern läßt. Sinnende Fahrgäste kamen zum Genuß dieser Talschönheiten, denn sie waren auf der wohlgebauten Müglitztalstraße nicht zu den Leiden verdammt, die Postreisende vergangener Jahrhunderte auf den schlechten Landstraßen erdulden[69] mußten. An einem Nebelungsabend des Jahres 1890 war es, als die Posthalterei Glashütte zum letzten Male eine Fahrpost nach Mügeln und Geising abgehen ließ. Im Tale war die »eiserne Straße« fertig geworden, auf ihr fuhr das »Zügle« und übernahm die Postarbeit. Und mit der Talstraße laufen seit der letzten Jahrhundertwende noch viele metallne Wege parallel, in denen der Mensch mit »Blitzschrift« seine Gedanken talauf und talab jagt. Noch einmal lebte die Postkutschenzeit für kurze Zeit auf, als die niedergehenden Wasser im Heumond 1897 Straße, Brücken und Eisenbahn zerstörten. Nur »über die Berge« konnte der Wagen fahren: Glashütte–Kunnersdorf–Hausdorf–Maxen–Sürßen–Dohna–Mügeln. Nur Postsachen sollten auf diesen Fahrten mitgenommen werden. Doch der »Schwager« konnte die leeren Plätze in seinem Wagen nicht immer leiden und ließ sie durch manchen »blinden« Fahrgast besetzen (Abb. 4). Ja sogar »über den Berg« mußte er einige Tage fahren, um vom Hammergut Gleißberg im Müglitztale, wohin die Postsachen aus den »oberen« Orten gebracht wurden, nach dem zehn Minuten talab gelegenen Glashütte zu kommen, da die Talstraße auf dieser kurzen Strecke gerade nicht befahrbar war. Wenn wir uns auf dem Bilde den steilen, dazu überaus steinigten Weg zum Hahneberg hinauf anschauen und im Geiste sehen, wie die Pferde auf diesem jahrhundertalten Fußweg von Glashütte nach Johnsbach die Postkutsche aufwärts zerren, um aus dem Müglitztal ins Prießnitztal zu gelangen, dann wird uns einmal die große Verkehrshemmung bewußt, die jene gewaltige[70] Wasserflut plötzlich brachte, zum andern auch ein schwaches Abbild dafür, welche Anstrengung zerfurchte und steile Hangwege vergangner Jahrhunderte für Fuhrmann und Zugtier brachten. Erst als das zerstörte Menschenwerk an Straße und Brücken im Tale wieder hergerichtet war, fuhr die Post »unten« und nahm auch Personen mit. Über zwei Monate flackerte »die alte Zeit« noch einmal auf, um dann für immer zu verlöschen. Im Herbstmond des Vorjahres trat auch der Postwagenführer jener Tage heraus aus unsrer Zeit. Nur die Postmeilensäule an der Müglitztalstraße weckt zuweilen die Erinnerung an die ehemaligen Verkehrsverhältnisse. Ursprünglich stand die Säule mitten in der Stadt, wie aus einer Urkunde vom Jahre 1764 hervorgeht (Abb. 5).

[71]

Gegenwärtig sind Holzstoff-, Rinden-, Heu- und Brotwagen eigenartige Fuhrwerke fürs Müglitztal. Seit dem Kriege kam, wie überall, das Lastauto hinzu.

Abb. 6. Wie Tuchballen wird der Holzstoff gerollt. Hochaufgeschichtet lagert er auf dem Wagen, der nach dem Bahnhof Glashütte fährt. Seitdem Friedrich Gottlob Keller die Holzstoffpapierbereitung erfunden hatte, wandelte mancher Kleinmüller des Tales seine Mahlmühle in eine Holzschleiferei um. Schleifmühlen waren diese Betriebe, denn das Mühlrad bedeutete für sie das Lebensrad. Als aber auf der »eisernen Straße« die Kohle ins Tal gebracht wurde, da bekam das Wasser im Dampf einen gewaltigen Gehilfen, der ihm im trocknen Sommer und kalten Winter die Arbeit abnahm, lange Hauptantriebskraft blieb, bis in unsren Tagen die »über Land gejagte Kraft« den Dampf abzulösen beginnt. Die Eisenbahn ist auch der Grund dafür, daß der Wanderer ganz selten einem Holzstoffuhrwerk auf der siebenstündigen Talwanderung von Mügeln (Heidenau) bis Geising begegnet, da Gleisanschluß den Eisenbahnwagen bis in den Hofraum der Fabrik fahren läßt und hier die Erzeugnisse sogleich hineingeladen werden. Nur auf dem kurzen Wegstück von Glashütte bis Bärenhecke wird es möglich sein, ein Fuhrwerk mit den gelblichen, feuchten Holzstoffballen zu sehen. Die Fahrt zum Bahnhof geschieht aber nicht an jedem Tage.

(Abb. 7.) Fichtenrinden, seltener Eichenrinden, holte der Lohmüller mit seinen Leuten von heimischen Holzschlägen. Unterm Schuppendach und auch auf dem Oberboden des Hauses trocknen die gerbstoffhaltigen Rollschalen. Im düsteren, gebälkigen[72] und gar staubigen Mahlraume wandelt sie das Schneidmesser zu Lohe, die der Häutezurichter als Gerbmittel kauft. Eine besondere Freude ist es für den Heimatfreund, wenn er einen Rindenwagen sieht, denn nur noch zwei Lohmühlen, viertelstündlich geschieden, liegen am oberen Müglitzlauf, und nur an wenigen Tagen im Jahre wird Arbeit fürs Mühlrad geholt.

(Abb. 8.) Vierzig Zentner des kräuterreichen Gebirgsheues ruhen in getürmter Last auf dem Wagen, ästezerrend, mitunter auch ästeknickend, wenn ein Gegenfahrzeug die Hälfte der Fahrbahn verlangt. Und kommt die glückliche Zeit der Obstreife, oh, zu welch einem willkommenen Äpfelpflücker wandelt sich dann der Heuwagen in Kinderaugen! An des Tales geringster Weite, am schwersten Fahrstück für den Fuhrmann hält auf unserm Bilde der Heuwagen. In scharfer Krümmung umläuft die Straße den überhängenden Felsen, und die hohe Ufermauer kündet von schwerer, erdaufschüttender Arbeit. Kommt hier ein andres Fuhrwerk talauf gefahren, dann ritzen die vorspringenden Zacken des Wittigschloßfelsens die heuschützende Plane. Wohnung und Schutz soll dieser Fels dem Raubritter Wittig und seinen Raubbrüdern gegeben haben in jener Zeit, da maßlose Wildnis dieses Land deckte. Eine geschichtliche Heimatschrift erzählt: »In alten Zeiten, als die ›böhmischen Wälder‹ durch ihre Räuberbanden berüchtigt waren und das Faustrecht herrschte, gab es auch viele Raubschlösser, und eins der festesten und verrufensten war das, welches der Raubritter Wittig auf obenerwähnten starken Felsen erbaut hatte. Dieser Wittig machte das ganze Land Meißen unsicher und[73] trieb es mit seiner Bande so frech, daß die Markgrafen von Meißen es deswegen hatten ›öffentlich auskündigen lassen, daß, were diesen Räuber ihnen entweder lebendig oder todt überantwurten würde, derselbe einer großen und möglichen Bitte Vergünstigung haben sollte‹«. Woher kommt der Heuwagen, der hier an geschichtlich denkwürdiger und geographisch eigenartiger Stätte hält? Aus der Bergstadt Altenberg. Im Heumond schreiten die Mäher über die Bergwiesen um den Geising, und all die bunten Gebirgskräuter sterben unter zischendem Stahle. Schnell gilt es auf den Wiesen der Kammorte zu heuen. Die dunkelste Farbe trägt diese Gegend auf Sachsens Niederschlagskarte. Schon im Herbstmond hetzt oft zerfetzter Nebelflug am basaltnen Wetterberge vorüber. Und wenn der Bergwinter auf den Wiesen lastet, dann erinnert der Heuwagen den Talsiedler an ihre Sommerbuntheit, wie sie so wundersam leuchtete kurz vor den Tagen, in denen der Sensentod über die Hänge ging. Mehr als ihr Vieh brauchte, heimsten die Gebirgler an Heu ein, darum brachten Botenfuhrleute den überschüssigen Erntesegen aus Altenberg, Geising, Zinnwald, Fürstenau, Fürstenwalde und Bärenstein an bestimmten Tagen im Wochenlauf in die Hauptstadt des Landes zum Heumarkt. Zwölfmal überholte dabei der lange Weiser den kurzen auf Fuhrmanns Taschenuhr. Und heute? Nur selten fährt noch ein Heuwagen vom Gebirge zum Elbufer. Der Heubedarf nahm auf dem Markt erheblich ab, als das Lastauto die Zugtiere großer Betriebe ablöste. Der Häusler »droben« braucht jetzt meist selbst seine Bergwiesenernte. Immer mehr Sommergäste weilen in den Kammorten, und da er sie mit stärkender Ziegen-[74] oder Kuhmilch bewirtet, so stellt er mehr Vieh in seinen Stall. Da kann kein Heu mehr verkauft werden. Nahe gerückt ist der Tag, an dem das letzte Heufuhrwerk vom Grenzwalde das Tal hinab fährt und damit für den Heimatfreund die wehmutsbange Stunde, in der er ein Stück alte Talschönheit für immer hinwegfahren sieht.

Regelmäßig fährt ein brauner Brotwagen auf der Talstraße. Jeden Dienstag zur bestimmten Stunde rollt er über die Brücke vor der Schüllermühle, um das Mühlenbrot ins Nachbarstädtchen Glashütte zu bringen. Wenn die Seiten- oder Hintertür geöffnet wird, dann gucken aus vielen Fächern die braunen »Laibe« heraus. Ein Geländer auf dem Wagendache läßt die Körbe nicht herunterfallen.

Regelmäßig fährt seit ungefähr einem Jahr ein neues Botenfuhrwerk im Tale, das »Tänzlerauto«. Es kommt aus Dresden und bringt Kisten und Säcke mit Lebensmitteln zu den Kaufleuten, Messing und Eisenstangen in die mechanischen Werkstätten. Vor dem Laden des Ofensetzers werden Ofenkacheln, Ofentüren, Ofenroste und auch eiserne Öfen abgeladen. Auch mit Bierfässern, Benzinkannen, Leiterwagen, Nähmaschinen, Fahrrädern, Möbelstücken und vielen anderen schweren Lasten eilt das neue Botenfuhrwerk zu Berg und zu Tal. Montag, Mittwoch und Freitag sind seine Fahrtage. Auch mit »Anhänger« fährt es seit einiger Zeit. Recht müssen wir dem alten Fuhrmann geben, wenn er uns erzählt, daß seine Gäule einst leichtes Ziehen auf der glatten Fahrbahn der Müglitztalstraße hatten,[75] sich in unsern Tagen aber tüchtig mühen müssen, um die gleiche Last fortzubewegen, denn arg zerfahren wird die Straße von den mancherlei Kraftfahrzeugen.

(Abb. 9.) Will der Heimatfreund noch einmal einen leisen Nachklang an die Einsamkeit des »Mogelicztales« empfinden, so macht er sich zum Gast der Seitentäler, da auch zerfressene Felsen zum Bache treten und Geröll und Blockwerk das Wasser zwingt vom schnellen Lauf ein wenig auszuruhen oder über sich dahinschießen läßt zu kleinem Fall und kreisendem Wirbel. Da wohlgewachsene Baumgestalten die Hänge hinabsteigen und im munter lärmenden Bach ihre Wurzeln baden. Da er den eigenen Reiz der Waldbachpflanzen spürt, als Vogelfreund zuweilen noch den Eisvogel beim Fischen belauschen kann und zuletzt auf sumpfigen Quellwiesen anlangt, wandert er dem Wasser entgegen. Trebnitzgrund, Kohlbachtal, möge euch im Zeitenlauf noch lange eure Schönheit und Stille bewahrt bleiben, kommenden Geschlechtern zu körperlicher und geistiger Gesundung!

Liebe Brüder und Schwestern vom Heimatschutz!

Laßt mich heute mit Euch einen Gewinn teilen, der mir geworden ist! Wenn Ihr dabei denkt, ich hätte in der Staatslotterie gewonnen, dann seid Ihr auf dem Holzwege; denn das ist mir seit zwanzig Jahren noch nicht einmal geschehen, obwohl ich eine Nummer spiele, die meinem verstorbenen Vater als Gesangbuchslied im Traume eingekommen ist. Aber vernehmt meine Geschichte und schreibt wieder, ob mein Gewinn nicht auch des Teilens wert sei.

Im vorigen Sommer unternehme ich eine Ausfahrt ins Storchenland und komme da am Nordostrande unsres Sachsenlandes in so manches Dorf, das leider nur noch kümmerliche Spuren ehemaliger Storchenherrlichkeit aufweist. Bedauerlich ist es ganz besonders, daß für diesen Niedergang auch die Unvernunft so mancher Krone der Schöpfung verantwortlich ist.

Doch hört: In der Woche vom 20. August erhalte ich von einwandfreier und zuverlässiger Storchenseite die bestimmte Nachricht: Wir machen uns auf die Flügel (ein Storch kann nicht gut sagen: wir machen uns auf die Beine oder auf die Socken). Darum losgeradelt.

In den Teichen von Königswartha sehe ich manch stimmungsvolles Storchenbild. Schade, daß ich kein Herr Bernhardt aus Dresden bin, der mit Kamera und Film arbeitet. Es wären herzerquickende Bilder geworden. In der Woche vorher muß es im Orte noch schöner ausgesehen haben. Da haben sich etwa fünfzig Störche vor der Abreise gegen Abend auf Essen, Türmen und auf allem, was sonst noch an hervorragenden Gebäudeteilen aufzutreiben war, niedergelassen, um der Nachtruhe zu pflegen.

Jetzt nach Krinitz bei Neschwitz! Dort lerne ich den Janko kennen. Ihr hättet einen Heidenspaß gehabt, wenn Ihr dabeigewesen wäret, wie er mir vorgestellt wurde. Auf dem Scheunendache des Storchenvaters Trähne klappern im[76] Neste zwei Störche. Unten auf der Düngerstätte liegt auch einer im schönsten Nichtstun. Er hat sich schön bequem ausgestreckt und nimmt ein Sonnenbad. Um ihn her Hühner, Tauben, Gänse, Spatzen, Schwalben, ab- und zugehende Menschen, die der Erntearbeit obliegen. Er mag denken: Ich bin Herr im Hofe. Euch kenne ich alle.

Beim Öffnen des niedrigen Hofgatters hebt er den Kopf und blinzelt mich an. Ich komme ihm näher. Da läßt er ein eigentümlich ziehendes Pfeifen hören. Vater Trähne kommt, nimmt einen kleinen blauen Krug zur Hand, klappert darauf und ruft: Janko. Sofort ist Janko, das ist nämlich der Storchenjüngling, auf den Beinen und mit zwei bis drei Gleitsprüngen steht er vor uns. Mich beachtet er zunächst gar nicht. Ich bin ja auch nicht seinesgleichen, auch nicht einmal ein Frosch. Der Krug ist ihm wichtiger. Sicher fährt sein Schnabel bis auf den Krugboden hinab. Nichts darin, völlig leer! Er pfeift wieder, aber diesmal mit einem etwas ärgerlichen Klang, aus dem auch so etwas wie Enttäuschung zu hören ist. Dann aber verlegt er sich auf gütliches Zureden. Er stellt sich gerade, guckt uns an, verbeugt sich ein über das andre Mal, wobei er streng darauf achtet, daß keiner von uns beiden zu kurz kommt. Dann ein Appell an das Gefühl. Er schreitet auf uns zu, legt seinen Hals an unsre Beine und läßt sich graulen. Wieder geht das Hoftor. Zwei Jungen haben auf den Schwarzwasserwiesen einen Frosch gefangen. Janko kennt seine Lieferanten ganz genau. Schon steht er vor den Jungen und nimmt unter Verbeugungen die Gabe in den Schnabel. Gravitätisch stolziert er vor mir auf und ab. Ich versuche sein Zutrauen zu gewinnen, indem ich ihn im schönsten Hochdeutsch einmal Johann, dann Johannes, Johannchen, Johanneschen, Hans und Hänschen rufe. Er achtet meiner nicht. Ihn muß ich wendisch anreden. Auf Janko hört er sofort. Als ich ihm meinen Ausweis vorzeige, wird er gesprächig und erzählt mir:

»Ich, Janko, wurde geboren im Frühjahr 1922 als das erste von vier Geschwistern im Neste auf der neugedeckten Scheune meines Pflegevaters Trähne. Anfangs ging alles gut. Aber von einem unverständigen Schießer wurde meine Mutter weggeschossen. Mein Vater konnte allein nicht mehr Nahrung für vier hungrige Schnäbel schaffen. Das Geklapper dreier Schnäbel verstummte. Auch meines wurde schwächer und schwächer. Schließlich blieb auch der Vater weg. In der höchsten Not schob sich eine Leiterspitze über den Nestrand. Eine Hand warf meine drei verhungerten Geschwister auf den Dung. Mich nahm sie behutsam zur Erde hinab. Ich wurde gekröpft, geazt, gefüttert mit Kaulquappen, Fröschen, Schlangen, Fischen, Mäusen u. dgl. Alles ist mir gut bekommen. Nur an Heringen vergreife ich mich nicht wieder. Ich bekam davon nicht nur einen gewaltigen Durst, sondern sogar recht schlimme Magen- und Darmbeschwerden. Jetzt sorgt das ganze Dorf vom jüngsten Buben bis zum ältesten Mütterlein für mich. Hunger habe ich einen ganz vorzüglichen. An die sechzig Frösche kann ich verdrücken. Hinaus mag ich nicht gern. Ich bin bei meinen Storchgenossen nicht gut angeschrieben. Also bleibe ich, wo ich bin. Ich verstehe nur nicht, warum meine Pflegeeltern so oft zu mir sagen: ›Janko, Janko! Was machen wir nur mit dir? Der Herbst rückt immer näher, nach ihm der Winter.‹ Neulich wurde die Sache ganz dumm. Da hieß es: ›Janko, entweder[77] du gewöhnst dich an Kartoffeln mit Apern, oder du mußt nach Dresden in den zoologischen Garten!‹ Beides ist so ganz und gar nicht nach meinem Geschmack. Ich werde lieber abrücken. Und du siehst mir gerade aus, als wolltest du mich vierter Klasse nach Dresden bugsieren. Daraus wird nichts. Nichts für ungut. Gehab dich wohl!« Sprach’s, drehte mir den Rücken zu und stelzte davon.

Er hat auch Wort gehalten. Er fühlte die Kraft seiner Schwingen, lernte sie gebrauchen, zog immer weitere Kreise bei seinen Ausflügen und fand den Anschluß nach dem Süden. Zuvor ward sein Fuß mit einem Ringlein geschmückt.

Vor Ostern dieses Jahres war ich wieder in Krinitz. Die Jugend hatte einen Storchenposten auf den Wiesen gesehen. Sofort erscholl der Ruf: Unser Janko ist wieder da! Von Mund zu Mund ging das Wort. Aber es war kein Janko. Seine Pflegeeltern fragen sich angesichts des Nestes: »Ob er wohl wiederkehren wird?« Hoffentlich kommt er wieder, damit ich noch mehr von ihm erzählen kann. Ich muß ganz offen gestehen, daß mein erster Blick bei Postsachen danach geht, ob eine Nachricht aus Krinitz mir Jankos Wiederkehr meldet.

Liebe Brüder und Schwestern! Das wäre eine Tiergeschichte, wie Ihr sie vielleicht auch in ähnlicher Art selbst erlebt habt. Aber mein Gewinn? Das ist die Bekanntschaft der Pflegeeltern unsres Jankos. Es sind einfache Leute. Aber sie haben einen Idealismus, der nicht häufig anzutreffen ist. Sie reden nicht von Heimat- und Naturschutz, fragen nicht danach, ob das jetzt Mode, ob dabei irgendwelcher Vorteil zu erlangen sei, aber sie handeln aus innerem Triebe heraus für Heimat- und Naturschutz. Aus ihrem Tun spricht eine Selbstverständlichkeit, die rührend ist. Beim Umdecken der Scheune wurde es für ganz selbstverständlich angesehen, daß auf das neue Dach auch wieder ein neues Rad als Unterlage für das Storchnest kommen müsse. Von den dadurch entstandenen hohen Kosten konnte ich von ihnen nichts erfahren, nur von anderer Seite habe ich einige Zahlen zu hören bekommen.

Und wenn Eure Augen auf diesem Hofe die Reihe der besetzten Schwalbennester erblicken, ferner die Schar der ungebetenen Spatzen, die sich als Untermieter unterm Storchnest eingenistet haben, dann die zwei Störche, die als zweite Mieter das verlassene Nest bezogen haben, sich aber auch furchtlos auf dem Hofe bewegen, wenn endlich die Hausfrau noch zeigt, wie ein kleines Maikätzchen darum betteln kann, daß ihm aus einer kleinen Puppenmilchflasche Milch durch den Gummisauger gegeben werden möchte, wenn Ihr schließlich Gelegenheit habt, solche Beispiele praktischen Naturschutzes nicht nur als einen vereinzelten Fall, sondern als verhältnismäßig oft wiederkehrend in den Kreisen der ländlichen Bevölkerung ansprechen zu können, dann müßt Ihr alle glauben an den endlichen Sieg des Heimat- und Naturschutzgedankens und Euch geloben, dafür auch weiterhin Kraft, Zeit und Kosten zu opfern. So ist es mir gegangen. Dieser Aufschwung meiner Begeisterung ist mein Gewinn. Den sollt Ihr teilen mit Eurem

Lucas Karl aus Meißen.

Jeder spürt es am eignen Leibe, wie ungenügend die Holzversorgung ist – trotz den wahnsinnigsten Preisen. Das Baugeschäft liegt still, das einfachste Holzgerät ist kaum mehr erschwinglich, alle Zeitungen klagen über den Mangel an Papierholz, und das Brennholz will erst recht nirgends ausreichen. Früher brauchte sich doch niemand besondre Sorgen zu machen, wie er seinen mittelbaren und unmittelbaren Holzbedarf decke. Warum ist das heute so ganz anders, obwohl doch der Wald eine der wenigen Rohstoffquellen ist, die uns der »Friedensvertrag« gelassen hat? Ist wirklich nur der Waldbesitzer schuld an der Not, der mit dem Einschlag zurückhält, um höhere Preise zu erzielen?

Dieser Vorwurf, der selbst in ernst zu nehmenden Kundgebungen immer wieder in der Öffentlichkeit auftaucht, zeigt aufs deutlichste, wie wenig die Bedeutung des Waldes für die deutsche Volkswirtschaft, wie wenig die Forstwirtschaft nach Wesen und Eigenart richtig erkannt wird. Trotz aller Liebe zum deutschen Wald, oder vielleicht auch gerade deshalb, weil vielen von uns der Gedanke noch ganz ungewohnt ist, den Wald nicht bloß ideell zu werten, denken wir nicht darüber nach, was der Wald als Ort der Erzeugung von Rohstoffen für uns ist, was er leisten und was er nicht leisten kann.

Deutschland hat vor dem Kriege rund zweiundsiebzig Millionen Festmeter (Kubikmeter) Holz im Jahre selbst verbraucht, also ohne die Ausfuhr an Holz oder Holzwaren zu rechnen. Davon hat es rund ein Fünftel durch Einfuhrüberschuß bezogen, vier Fünftel selber erzeugt. Der Inlandverbrauch verteilte sich auf Bau- und Schnittholz mit zwanzig, Brennholz dreißig, Grubenholz sieben, Papierholz sechs und Schwellenholz drei Millionen; den Rest von sieben Millionen verarbeiteten die Maschinenbauer und Werkzeugschreiner, die Wagner, Fahrzeugbauer, Küfer, Schnitzer und Flechter, die Dreher und Spielwarenhersteller, ferner Landwirtschaft und Gartenbau, Verkohlung und Destillation. Alle diese Zwecke rufen auch heute nach Erfüllung, ja durch die Kriegsfolgen sind neue hinzugekommen, wie die Herstellung der Gerbstoffextrakte und der Stapelfaser. Andre aber haben ihren Bedarf ungeheuer vermehrt, denn, wie ein rasch verbreitetes Schlagwort heißt: »Holz muß Kohle und Eisen ersetzen«. Im ganzen also trotz der Einschränkung der Bautätigkeit und einiger anderer Holz verarbeitender Industrien doch ein gewaltiger Mehrbedarf an Holz gegenüber der Zeit vor dem Kriege!

Nun ist aber unsere eigene Waldfläche durch Gebietsverluste geschmälert. Vor dem Krieg entfiel im Durchschnitt ein Hektar Waldfläche auf vier Einwohner, heute haben sich fünf darein zu teilen; das Verhältnis von Erzeugungsfläche und Verbraucherzahl hat sich also um ein Viertel verschlechtert. Dazu kommen die große Einschränkung der Einfuhr auf der einen Seite, die maßlosen Holzlieferungen an den Feindbund infolge des »Friedensvertrags«, sowie die Ausfuhr von Holzwaren[79] und Holzstofferzeugnissen zur Beschaffung von Devisen auf der anderen Seite, und nicht zuletzt die privaten Schiebungen ins besetzte Gebiet und darüber hinaus, deren Menge sich jeder Schätzung entzieht.

Wer diese Umstände alle bei sich überlegt und dabei daran denkt, daß sein eigener Hausbedarf eigentlich größer ist als früher, der wird sich nicht mehr fragen, warum die Holznot so groß, das Holz so teuer ist. – Aber warum schlägt man denn nicht einfach so viel Holz, bis der Bedarf gedeckt ist, wir haben ja doch Wald genug? Es ist in der Tat versucht worden, diesen Gedanken durch gesetzlich angeordneten Mehreinschlag im ersten Jahre nach dem Kriege zur Ausführung zu bringen. Aber man hat bald gesehen, wohin das führt, und daß die Sachverständigen recht hatten, die davor warnten. Eine geringe Erhöhung des Einschlags in Notjahren kann verantwortet werden in der Hoffnung auf Ausgleich in späteren Jahren. Wollten wir aber den Einschlag so erhöhen, daß der Markt fühlbar für den Verbraucher entlastet würde, dann stünden wir in kurzer Zeit vor dem Nichts. Müßte etwa die Kohle ganz durch Holz ersetzt werden, so müßte innerhalb drei bis vier Jahren der gesamte Holzvorrat unsrer sämtlichen Wälder in den Ofen wandern! Das ist zwar technisch gar nicht durchführbar, aber die Rechnung zeigt deutlich die Größe der Gefahr!

Wenn wir überhaupt Volkswirtschaft treiben wollen, dann dürfen wir unter keinen Umständen davon abgehen, daß nicht mehr Holz jährlich genutzt wird, als zuwachsen kann. Sonst zehren wir vom Kapital, und dessen Ertrag wird von Jahr zu Jahr geringer, während unser Bedarf doch steigt und immer steigen wird. Und die Hoffnung, etwaige Übernutzungen in späteren glücklichen Zeiten durch erhöhte Einfuhr ausgleichen zu können, steht auf recht schwachen Füßen. Denn die Vorräte der Holzüberschußländer schwinden ungeheuer zusammen.

Unsre Wälder sind eben nicht so unerschöpflich, wie wir gern glauben möchten, und das Holz wächst nicht so rasch und nicht so »ganz von selbst«, wie dies die meisten noch immer annehmen. Wer denkt denn daran, daß eine Tanne hundert bis hundertundzwanzig Jahre alt werden muß, bis sie gutes Nutzholz liefert, daß selbst die schwächeren Papier- oder Grubenhölzer, ja auch das Brennholz, im allgemeinen mindestens fünfzig bis achtzig Jahre lang heranwachsen müssen? Und wenn man Waldbestände vorzeitig, in ihrer besten Leistungsfähigkeit, dem Holzhunger zum Opfer bringt, wenn man hochwertige Nutzhölzer kurzerhand im Ofen verbrennt, wer denkt dabei daran, welch unermeßliche Werte dadurch verloren gehen, nicht dem Geldbeutel des Waldbesitzers, sondern dem gesamten Volksvermögen?

Und die bange Sorge erhebt sich, die heute jeden, nicht mehr den Fachmann allein, angeht: Wie werden unsere Wälder in wenigen Jahrzehnten aussehen, wenn die Ansprüche von allen Seiten so weitergehen, so rücksichtslos Erfüllung heischen? Werden wieder wie in früheren Jahrhunderten nach Zeiten der Not und Teuerung Heide und Moor sich recken und die verwüsteten Waldflächen für sich beanspruchen? Wird es unserer Forstwirtschaft gelingen, all den maßlosen Anforderungen einigermaßen gerecht zu werden und das Schlimmste zu verhüten? Und wenn dies gelingt, wie wird es mit der natürlichen Schönheit des deutschen Waldes stehen,[80] des viel verherrlichten, viel gepriesenen Waldes? Wird das dann überhaupt noch Wald sein, oder werden wir nur Holzäcker und Balkenfelder zu sehen bekommen, endlose, haarscharf ausgerichtete Reihen reiner Kiefern und Fichten, deren es heute schon übergenug gibt, zum Schauder aller Natur- und Heimatfreunde?

Ein kurzer Rückblick wird die Antwort erleichtern: Solange die Bevölkerung noch schwach, Industrie und Handel wenig entwickelt waren, brauchte niemand in Deutschland an Holz zu sparen. Der Wald gab, was man brauchte, aus dem Vollen. Erst allmählich im Verlauf der letzten Jahrhunderte, als Kriegslasten und Ausfuhrhandel in bisher unerhörtem Maße die Wälder gelichtet hatten, als die Übergriffe der großenteils ganz auf Kosten des Waldes betriebenen Ausbreitung der Landwirtschaft sein Wiederaufkommen fast unmöglich machten, fing man an einzusehen, wohin die Sorglosigkeit führte. Aus der Not heraus begannen die Anfänge einer Forstwirtschaft zu erstehen, der wiederum sich bald eine Forstwissenschaft zur Seite stellte. Die vielerorts noch bis ins neunzehnte Jahrhundert herein erschreckend verwüsteten Waldungen wurden künstlich ergänzt, die Nutzung nach bestimmten Plänen geregelt. Die neue Erkenntnis, daß man auch die Waldnatur meistern könne, führte, wie immer und überall im Leben, alsbald zur Überschätzung dieser Möglichkeiten. Auf ein Jahrhundert hinaus glaubte man, dem einzelnen Bestand genau vorschreiben zu können, wie er zu wachsen, und wann er erntereif zu sein hätte. Ein geradlinig abgegrenztes Stück des Waldes nach dem andern wurde völlig kahl geschlagen und nachher wieder angesät oder ausgepflanzt, wobei reine, nur aus einer einzigen Holzart bestehende und in sich gleichalte Bestände das Ziel wurden, genau nach dem Vorbild der Landwirtschaft. Das Verfahren hatte gegenüber der alten Raubwirtschaft zweifellos die Vorzüge der Übersichtlichkeit, der leichten Nutzungsregelung und Überwachung. Von Nachteilen aber war zunächst nichts zu spüren; diese traten erst spät und allmählich in Erscheinung.

Zuerst mußte man die Wahrnehmung machen, daß diese gleichförmigen Bestände sehr wenig widerstandsfähig waren gegen Gefahren aller Art, wie sie durch Sturm, Feuer, Schnee, Insekten u. a. bedingt werden. Die Mahnrufe einzelner, die den gemischten Bestand, den mehr naturgemäßen Wald forderten, wurden wieder gehört. Aber zum Durchbruch kam diese Richtung doch erst in jüngster Zeit, als noch der zweite, weit folgenschwerere Nachteil offenkundig wurde: die Verschlechterung des Bodenzustands und damit das Nachlassen der Erzeugungskraft.

Der Ackerboden wird Jahr für Jahr umgepflügt und dadurch auf die ganze Wurzeltiefe durchlüftet, dazu durch Düngung bereichert und durch planmäßigen Fruchtwechsel leistungsfähig erhalten. All das ist im Walde nicht in gleicher Weise möglich und muß daher anderswie erreicht werden. Gewiß sind die Bedürfnisse der Waldbäume bescheidener als die der Feldgewächse, gewiß ist der Wald ein selbständiger Organismus, der sich im großen Ganzen als natürliche Pflanzenformation, im Gegensatz zum Feld, aus sich selber heraus forterhalten kann. Aber wenn wir gewaltsam in seinen Lebensgang eingreifen, seine Lebensverhältnisse künstlich verändern, wie wir das in der steigenden Nutzung tun und noch viel[81] mehr tun müssen, um seine Ertragsfähigkeit zu steigern – dann müssen wir unbedingt auch die Grundlagen seines Gedeihens in unsere Obhut nehmen und dürfen nicht einfach zusehen, wie und was etwa »von selber wächst«.

Und damit kommen wir zum Kernpunkt unserer Frage, nach dem Aussehen des künftigen Waldes. Wenn wir den Ertrag unserer Wälder steigern wollen – und wir müssen das um rund ein Drittel erreichen! – so ist das nur möglich durch sorgfältig verfeinerte Wirtschaft, die den Wald nicht mit den Augen des Mathematikers oder Finanzmannes als toten Stoff ansieht, vielmehr in ihm ein lebendes Wesen anerkennt, dessen Ansprüchen und dessen von Ort zu Ort wechselnden Bedürfnissen sie ins einzelne nachgeht, um ihnen jeweils die günstigsten Bedingungen zu schaffen. Alle die Forderungen, die heute einmütig von den Vertretern der Wissenschaft und der Wirtschaft erhoben werden, wie Bodenpflege, Bestandsmischung, möglichste Naturverjüngung, d. h. Selbsterneuerung der Bestände aus Samen unter Ausschluß minderwertiger Rassen, haben eine gemeinsame Voraussetzung. Das ist die Abkehr vom Großkahlschlag, von jeder künstlichen, das gesunde Wachstum schädigenden Zwangsjacke!

Damit ist aber für das Aussehen unserer Heimat alles gewonnen, was überhaupt gewonnen werden kann. Die rücksichtslos das Gelände zerreißenden Kahlschläge, die schnurgeraden, trostlos öden Balkenfelder ohne Leben und Abwechslung, das an Ausrottung grenzende Zurückdrängen so mancher schöner, eng mit der Heimat verbundener Baumarten, all die mancherlei Vergewaltigungen der Natur, die das Gefühl freien, unberührten Waltens nicht mehr aufkommen ließen, sie sollen alle der Vergangenheit angehören? Die Forderungen höchster Wirtschaftlichkeit und Wahrung natürlicher Schönheit, die so oft scharf aufeinanderprallen, im Wald einmütig auf dem gleichen Wege, nach dem gleichen Ziel? Ist das nicht ein heller Lichtstrahl in trübster Zeit für jeden Freund der Heimat?

Auf die technische Seite dieser Grundforderungen näher einzugehen, ist hier nicht der Platz, aber wie sie sich in unserm Sinne für das Aussehen des Waldes auswirken, soll an einigen Beispielen angedeutet werden. Bodenpflege bedeutet die Aufgabe, dem Boden die Eigenschaften eines guten Waldbodens zu erhalten oder neu zu schaffen, ihn nicht zum Heide-, Grasland- oder Moorboden werden zu lassen. Er soll bedeckt bleiben, geschützt durch das Kronendach der Bäume und, wo das zu hoch oben oder nicht dicht genug ist, durch Unterwuchs. Die jährlichen Abfälle der Vegetation müssen ihm erhalten werden, soweit sie sich zu gutem Humus zersetzen können, denn dies ist die Voraussetzung zur Erhaltung des nötigen Kleinlebens im Boden (Edaphon), ohne das kein Gedeihen möglich ist. Also darf diese »Bodenstreu« nur in den Ausnahmefällen entfernt werden, in denen sie sich nicht zersetzen kann und dem Wald eher schadet als nützt. Die Laubstreu muß dem Walde belassen werden, wenn sein Ertrag nicht zurückgehen soll. Ständig ausgerechte Wälder verarmen unter unseren Augen, die Bodenflora verschwindet und mit ihr alles Kleintierleben. Der Boden wird fest und verdichtet, der ganze Wald verödet. – Daß gemischte Bestände mehr Abwechslung bieten als die öden Gassen reiner Kiefern- oder Fichtenstangen, das bedarf keiner näheren Ausführung. Die beiden genannten Bäume werden nach wie vor unsere wichtigsten Holzerzeuger[82] bleiben; aber die Mischung mit Laubholz, vor allem mit Buche, die heute aus rein technischen Rücksichten zur Steigerung der Erzeugung erstrebt wird, ist gleichzeitig auch rein landschaftlich hochwillkommen. Sorgfältige Bestandspflege, die fortgesetzt die gutveranlagten, zuwachsreichsten Stämme begünstigt, schafft dem Auge erfreulichere Bilder als die Massenanzucht des Mittelmäßigen. Die Begünstigung der Naturverjüngung verlangt das Herausarbeiten schöner Baumkronen, die blühen und fruchten können, unbehindert von Nachbarn, und das »Überhalten« geeigneter Bäume (besonders Kiefern) zur nachträglichen Ergänzung der Bestockung. Der üble Eindruck roher Holzschlächterei kann nicht entstehen, wo der Boden schon von jungem Nachwuchs bedeckt ist, dem das Herausholen des alten Holzes Raum gibt zur Entfaltung.

Freilich von heute auf morgen kann das alles nicht zur Tat werden. Bei dem langsamen Wachstum der Bäume braucht es lange Zeit. Wir dürfen auch nicht übersehen, daß vielfach durch ungünstige Verhältnisse eine waldschädliche Waldbehandlung geradezu erzwungen wird. Da ist einmal der Mangel an geschulten Kräften, nicht bloß an Wirtschaftern, sondern mehr noch an Holzhauern und Holzfuhrleuten, und was noch schlimmer ist, der Mangel an lernwilligen Kräften. Wird das Holz durch Bequemlichkeit und Unfähigkeit des Holzhauers so geworfen, daß die Stämme beim Fallen oder beim Herausbringen an die Wege den vorhandenen Jungwuchs zerstören müssen, so ist die Mühe vieler Jahre und Jahrzehnte umsonst.

Aber die größte Gefahr ist die, daß alle Einsicht und Absicht gar nicht verwirklicht werden kann, daß alle Mühe und Sorge der Wirtschafter durchkreuzt wird durch den unwiderstehlichen Zwang äußerer Not oder durch kurzsichtige Rücksichten innerpolitischer Art, sei’s gegenüber der am Lebensmark des Waldes zehrenden landwirtschaftlichen Bevölkerung, sei’s gegenüber den brennholzheischenden Massen der Städter. Die Erkenntnis, um was es geht in den nächsten Jahren, muß die weitesten Kreise durchdringen. Nicht »nur« die Schönheit unserer Wälder steht auf dem Spiel, nicht »nur« das natürliche Aussehen des Teiles unsrer Heimat, der den allermeisten Volksgenossen noch den einzigen Zusammenhang mit der Kraft des Mutterbodens verleiht, nein, um viel mehr noch wird es gehen, um das Fortbestehen der Wälder überhaupt, um die Frage, ob Deutschland die in seinem Waldboden steckenden Kräfte erhalten kann, oder ob es der gleichen Waldverödung anheimfallen soll, wie längst schon die Länder seiner westlichen Nachbarn und die Länder am Mittelmeer.

[1] Wir entnehmen diese sehr beachtenswerten Ausführungen, mit Erlaubnis des Verlags dem »Kosmos«, Heft 2, 1923 (Franckesche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart).

[83]

von Paul Apitzsch, Ölsnitz i. V.

(Aus dem bei Franz Neupert, Plauen, im Herbst erscheinenden südvogtländischen Wanderbuche: »Wo auf hohen Tannenspitzen«)

Ein moderner österreichischer Schriftsteller, Arman Reis, stellt die Behauptung auf, daß »der Gegenwartsmensch in der Länderkunde der reine Gehirnathlet sei und daß er das Ungesehene und Unbegriffene kübelweis seinem Gedächtnisse einverleibe«. Und in der Kenntnis der Heimat, füge ich hinzu, krankt er an chronischer Überbescheidenheit, so daß er die Hydrographie und Topographie Afghanistans, die Zoologie und Mineralogie Belutschistans besser kennt als die pflanzlichen und tierischen Lebewesen des Straßengrabens, der an seinem Hause vorüberführt. Es wird höchste Zeit, daß eine starke und allem Anschein nach erfolgreiche und nachhaltige literarische und pädagogische Strömung heranbraust, um die Überschätzung fremder und die Unterschätzung heimischer Natur, Kultur und Kunst in gesunde Bahnen zu leiten. Mag das Auge sich weiden am Firnglanze des Hochgebirges. Es soll sich auch freuen können beim Anblicke der bescheidenen Waldkuppen des deutschen Mittelgebirges. Mag das Ohr sich berauschen am Branden der Adria. Es soll auch Gefallen finden am murmelnden Bächlein des Heimatwaldes. Mag der Mund preisen die stolzen steinernen Zeugen der vergangenen Kultur Italiens. Er soll auch Worte finden zum Ruhme der Schönheit heimischer Kunstwerke und Kulturwerte. Und sie ist so schön, die Heimatscholle. Nicht nur in ihren Glanzstücken und anerkannten Sehenswürdigkeiten. Auch in ihren abseits gelegenen und unbeachtet schlummernden Einzelheiten und Kleinigkeiten.

Vom Hohen Kreuz, südwestlich der Teppichstadt Ölsnitz, senkt sich die nach Bayern führende Staatsstraße hinunter zum Schwarzen Teich. Jenseits desselben steigt sie mählich zum Walde empor. Da, wo der Wald zur Linken aufhört, steige ich, die Straße hinter mir lassend, den schwach geneigten Abhang hinauf. Aus dem gebänderten cambrischen Tonschiefer erheben sich zwei Diabaskuppen, die auf der geologischen Generalstabskarte Sektion Bobenneukirchen–Gattendorf die Höhenbezeichnungen 535,4 und 534,2 tragen. Erstere nenne ich meinen Wacholderhübel, letztere meinen Quarzhübel. Ich pflege Punkte, die ich auf einsamen Wanderungen öfter besuche, zu benennen. Es brauchen dies nicht immer Namen zu sein, die, wie hier, ein charakteristisches Merkmal der betreffenden Erdstelle zum Ausdruck bringen. Sie sind mitunter entstanden in Anlehnung an kleine, völlig unbedeutende, rein persönliche Erlebnisse und Erinnerungen. Und so habe ich denn, außer den allgemein bekannten und von alters her festgelegten geographischen Ortsbezeichnungen, eine Sammlung eigner Benennungen, die keine Karte kündet, kein menschliches Wesen außer mir kennt.

Also Wacholderhübel. Eine einsame Heidekuppe. Kaum merklich gewölbt, tragen Höhe und Hang vereinzelte Kiefern und Birken. Einen geschlossenen Waldbestand zu ernähren, würde der kärgliche Boden wohl schwerlich imstande sein. Das überaus langsame Wachstum der wenigen Holzgewächse ist eine natürliche Folge des Steinreichtums, der dünnen Humuskruste und der Nahrungsarmut des[84] Untergrundes. Kiefern und Birken wachsen mehr in die Breite als in die Höhe. Die ungeschützte Lage und der rauhe Nordwind haben ihnen gelehrt, bescheiden in ihrem Streben nach oben zu sein. In ihren Ansprüchen hingegen läßt die Birke die Bescheidenheit völlig missen. Sie saugt den an und für sich dürren Boden derart aus, daß eine junge Nadelholzanpflanzung, die von Birken durchsetzt ist, an Wassermangel leidet und schließlich schonungslos zu Grunde gehen muß. –

Die weiße Birke und die weiße Taube: Symbole der bedrängten und bescheidenen Unschuld. So schön beide Vergleiche klingen, so falsch sind sie; und ihre immer wiederkehrende Anwendung in Poesie und Prosa zeugt von wenig Naturbeobachtung. Es gibt kaum ein unverträglicheres, selbstsüchtigeres, liebloseres Geschöpf als das »unschuldige Täubchen«. Und im Unschuldskleide der keuschen Birke verbirgt sich der krasseste Egoismus eines rücksichtslosen Räubers und Mörders.

Wacholderhübel. Schwarzes Gestein steht an. Vor Jahren mögen hier Steine gebrochen worden sein. Genau auf dem Gipfel des Hügels ist so ein Bruchloch beständig mit Wasser gefüllt. Buntbauchige Kammolche beleben an sonnigen Vorfrühlingstagen den Tümpel. Eines der vielen Naturrätsel, wie diese typischen Wassertiere hier heraufgekommen sein mögen. Kätzchen von Salweiden[85] treiben auf der unbewegten kleinen Wasserfläche. Keck wippt eine Bachstelze auf dem einzigen inselartig herausragenden Felsblock. Im Sommer wuchert weißer Hahnenfuß an den Rändern. Das dunkle Gestein ringsum ist mit zierlichen Becherflechten und dünnwebigen Flechtenflecken besät. Und rundherum hochstämmige Wacholderbüsche. Aus dem Gewirr von Heidekraut und Brombeergerank, aus dem Teppich von Preiselbeerlaub und Katzenpfötchengefilz recken zwei bis drei Meter hohe, ernste Wacholderbäumchen kerzengerade empor. Sie schauen weit hinaus ins Waldland.

Ich liebe ihn, den kraftvollen, wetterharten Wacholder. Nicht das Ruppige und Struppige, nicht das Stachelige und Widerspenstige, nicht das Düstere und Unheimliche seines Wesens ist es, was mir ihn wert macht, sondern seine Anspruchslosigkeit, seine eiserne Zähigkeit, sein stolzes Selbstbewußtsein im Vertrauen auf ureigene Kraft. Er verschmäht es, Schutz zu suchen unter dem tiefhängenden Kieferngeäst. Verächtlich schaut er auf das niedere Pflanzengewirr, das hilfeheischend dort unterkriecht. Nur vor den beiden gleich wetterfesten Genossen draußen am Feldrande, vor Schlehdorn und Wildrose, hat er Achtung. Und noch höher steht der Wacholder als beide. Denn Schlehdorn und Heckenrose wachsen in Gruppen und Sippen beieinander, nicht allein der lieben Geselligkeit willen, sondern[86] um gemeinsam den Unbilden und Fährnissen entgegentreten zu können, während der Wacholder auch dieses Hilfsmittel von sich weist. Er ist das Sinnbild des starren, zähen, unbeugsamen Selbstbewußtseins; und auch das Symbol der hastlosen, besonnenen Entwicklung. Während jede andre Pflanze den Zeitraum vom Frühling bis zum beginnenden Winter benötigt, um die Früchte zur Reife zu bringen, braucht der Wacholder zwei Jahre dazu. Im ersten grünt, im zweiten bläut er sie. Ebenso bedächtig ist er im Wachstum. Die kaum fingerstarken Stämmchen guckten schon übers Heidekraut, als die jetzt manneshohen Fichten geboren wurden. Diese Wacholderbäumchen kommen mir immer vor wie die Liliputaner, jene kleinen Menschen mit den alten Gesichtern, die mit klugen Augen und feinspöttischer Überlegenheit den Dünkel der größeren Menschen belächeln.

Im Preiselbeergeäst des Waldbodens sind zahllose Spinnengewebe ausgespannt. Ich beuge mich nieder und betrachte so ein wagerecht gehängtes Fangnetz. Drinnen liegt ein dicker Tautropfen. Mit unheimlicher Schwere zieht die quecksilberne Kugel nach unten. Jeden Augenblick kann die Katastrophe eintreten. Klopfenden Herzens hockt der kleine Textilarbeiter am Rande und harrt des Zusammenbruchs seines kunstvollen Gewebes. Jetzt schießt ein Sonnenstrahl heran und läßt den gefangenen Tropfen in allen Regenbogenfarben erglühen. Aber das Spinnlein hat keinen Sinn für Romantik und schwärmt nicht für Rückert und Robert Schumann, deren Ritornell

es völlig kalt lassen würde; denn es ist ihm schließlich gleichgültig, ob der dicke Tautropfen als graue Perle oder als roter Rubin das Netz durchbricht.

Über den schmalen Heidepfad hastet ein prachtvoller Carabus. Der glänzende Leib dieses Goldlaufkäfers will mit seinem exotischen Gefunkel gar nicht in das Ewiggrau des deutschen Heidebodens passen. In seinem raschen Laufe bemerkt er nicht, wie sein Vetter, der stahlblaue Roßkäfer, sich um eine eiförmige Pille Hasenlosung bemüht, die auf dem Heidewege liegt. Die unästhetischen Menschen nennen ihn verächtlich »Mistkäfer« und vergessen ganz und gar, daß er, in Gemeinschaft mit Totengräber und Ameise, die Sanitätskolonne des Waldes verkörpert. Da steht doch der ungebildete Beduine der marokkanischen Wüste kulturell höher als der dünkelhafte Europäer. Der Sohn der Sahara zollt einem nahen Verwandten des Mistkäfers, dem pillendrehenden heiligen Skarabäus göttliche Verehrung. Trotz der hohen Verwandtschaft und ungeachtet des prächtigen Kleides erfreut sich der Mistkäfer keiner bedeutenden Hochachtung. Denn einmal umgibt er sich als Mitglied der Düngerabfuhrgesellschaft mit wunderbarem Parfüm, und zum andern wird die haarige Unterseite seines Leibes von kleinen, grauen Parasiten bewohnt. Also in jeder Beziehung ein sogenannter »netter Käfer«. –

Ein auffliegender Trauermantel hebt unsern Blick aus der schwülen Atmosphäre der Erdnähe in die unbegrenzte Höhe des Äthers. Das Auge ist geblendet und[87] muß erst, nachdem es die winzige Kleinwelt des Waldbodens aus kürzester Entfernung beobachtete, auf das weite Gesichtsfeld eingestellt werden. Es ist eine wundersame Eigenschaft des menschlichen Auges, daß es befähigt ist, urplötzlich den Übergang vom Sehen in die Nähe zum Schauen in die Ferne und umgekehrt herzustellen. Die einzige Unvollkommenheit des Sehorgans, die Begrenztheit des Gesichtsfeldes, hat menschliche Denkkraft durch Erfindung der vergrößernden Linse zu mindern gesucht. Mikroskop und Teleskop geben die Möglichkeit, die Zwerggestalten der Nähe zu erforschen, die Riesengebilde der Ferne zu bewundern.

Ich starre ins Weite. Waldwelle hebt sich über Waldwelle. Waldkuppe reiht sich an Waldkuppe. Und da packt sie mich doch, die Sehnsucht nach der weiten Welt. Ich sträube mich vergebens. Ich bin nicht wert, ein Verkünder heimischer Schönheit zu sein. Hinter den Waldbergen gegen Süden schaue ich ferne Schneehäupter und sehe Pinien und Zypressen an blauen Seegestaden.

War die Betrachtung der nahen Umwelt zufriedenes Genießen, so löst der Blick in die Ferne qualvolles Sehnen aus. Glücklich der Mensch, der wunschlos in die Weite zu schauen vermag. Beneidenswert nennen ihn die einen – bedauernswert die andern. Sonnenfrohe, zufriedene Alltagskinder, der lichten, leichtblättrigen Birke vergleichbar. Schwerblütige Grübler und Träumer, Wacholdernaturen, tiefwurzelnd im Mutterland und doch behutsam tastend zur Höhe strebend. Eng beieinander wohnen so wesensfremde Menschen. Und so steht auch neben dem düstern Wacholderhübel mit seinem dunklen Gestein und seinen an Friedhofszypressen gemahnenden Wacholderpyramiden ein lichter, freundlicher Gesell: mein Quarzhübel. Blendendweißes Gestein steht an. Hier beginnt im Kambrium ein merkwürdiger Quarzzug, der sich in einer Breite von wenigen Metern und in einer Länge von 2,4 Kilometern in genau nordsüdlicher Richtung hinzieht. Der Quarzgang ist nicht leicht zu verfolgen, da dichte Walderde ihn deckt. Nur wo gerodet worden ist, liegen zu tausenden die hellen Kiesel wie bleichendes Gebein. –

Drunten im Tal hebt das Feierabendglöcklein an zu klingen. Über den Waldkämmen des Haselrainer Platzerberges und des Bobenneukirchner Pfaffenberges liegt mattgolden der Schimmer des scheidenden Tages.

Und drüben auf meinem Wacholderhübel schluchzt liebesselig eine Amsel ihr Abendlied.

Von Bernhard Hoffmann

Die freundlichen Leser und vielleicht mehr noch die Leserinnen dieser Zeilen werden von vornherein gespannt sein zu erfahren, wer die »höchsten Herrschaften« von Dresden sind und wo sie wohnen. Es sind nicht etwa die »höchsten Herrschaften« im alten Sinne, denn die gibt es auf Grund des allerhöchsten Volkswillens[88] heute nicht mehr. Auch diejenigen, welche jetzt die höchsten Stellen bekleiden, sind nicht gemeint. Man könnte ferner an den Kreuztürmer und seine Familie denken, aber man ist da ebenfalls auf dem Holzwege. Vielmehr handelt es sich um ein Ehepaar, das von auswärts, und zwar wahrscheinlich von sehr weit her – möglicherweise gar aus dem Auslande – zugezogen ist und sich inmitten der Altstadt niedergelassen hat, ohne erst beim Wohnungsamt um Zuweisung der entsprechenden Räumlichkeiten nachzusuchen. Das soll ja auch sonst manchmal vorkommen. Aber das Unerhörteste dabei ist, daß sich das betreffende Ehepaar dem Wohnungsamt auf – oder besser über die Nase gesetzt hat, so daß es sich tagaus tagein in geradezu herausfordernder Weise den Herren des Wohnungsamtes vorstellt und »von oben herab« auf sie niederblickt. Dabei genießt das Paar die herrlichste, schönste Fernsicht; es ist dem Lärm, Staub und Ruß der Stadt entrückt, badet sich alltäglich im klarsten Sonnenschein oder im reinsten Regenwasser, und für alles das zahlt es weder Steuern noch Abgaben! Ja, das Ehepaar hat sich sogar bald nach seiner Ankunft eine Wochenstube eingerichtet, in der nach der üblichen Zeit – es ist kaum zu glauben – Fünflinge zur Welt gekommen sind. Doch da habe ich schon recht vertrauliche Dinge berührt. Deshalb ist es wohl an der Zeit, daß ich Namen und Wohnung der höchsten Herrschaften verrate. Es handelt sich um ein Ehepaar namens Turmfalk, welches in der Höhe des neunten Stockwerks vom Rathausturm – d. h. etwas über fünfzig Meter vom Erdboden entfernt – eine, wenn auch bescheidene Wohnung bezogen hat, wobei es dem Kreuztürmer tatsächlich noch um ein beträchtliches Stück »über« ist. Schon Anfang März stellte ich Turmfalkens Ankunft fest. Obgleich ich sonst höheren und höchsten Herrschaften gegenüber immer eine gewisse Zurückhaltung gewahrt habe, verlangte ich diesmal doch nach einer näheren Bekanntschaft, natürlich nicht eher, als bis ich annehmen konnte, daß das Paar hier seßhaft geworden war. Das dauerte allerdings ziemlich lange, so daß ich erst Anfang Mai einen Besuch wagte. Zunächst galt es, die Wohnung von Turmfalkens aufzufinden, da eine polizeiliche Meldung bisher nicht erfolgt war. Ich vermutete die Wohnung schließlich in einer, meinen Blicken leider nur äußerst wenig zugänglichen Vertiefung zwischen den Unterbauten eines mächtigen Säulenpaares an der Wetterseite des Turms. Und richtig! Als ich mich zwischen einer Brüstung und der Turmmauer etwas emporgearbeitet hatte und den Kopf ein wenig hinter die eine Säule zu schieben suchte, strich Frau Turmfalk, die ich sofort an dem Fehlen des Aschgrau in der Farbe ihres Kleides erkannte, höchst ungehalten ab. Ihrem Ärger gab sie durch verschiedene Scheltrufe unverhohlenen Ausdruck. Ich vernahm von h3 an stark hinaufgezogene wriiiiii und kurze, in der Höhenlage wechselnde kjig, kjig, oder kig usw. Im ganzen bewegten sich diese Rufe zwischen gis3 und e4. Wohl wagte Frau Turmfalk einmal, in ihr Heim zurückzukehren, aber eine geringe Bewegung meinerseits verscheuchte sie sofort wieder, so daß ich selbstverständlicherweise »nicht weiter stören« wollte und den Rückzug antrat. Nur über ihren Verbleib wollte ich vorher noch Gewißheit haben. Ich entdeckte sie schließlich mit dem Glase drüben auf dem Kreuzturm, hoch oben auf der stark gewölbten Steinkuppel, welche die metallne Turmspitze trägt. Hier saß sie nicht weit von ihrem Herrn Gemahl, den meine[89] Aufdringlichkeit und die Erregung seiner Gattin völlig gleichgültig zu lassen schien. In seiner Nähe sah ich auf den Steinen zahllose weiße und grauweiße abwärts verlaufende Streifen; es waren die Kotüberreste des Turmfalkenpaares, das da drüben – naturalia non sunt turpia – seinen Abort angelegt hatte; er entbehrte sogar der Spüleinrichtung nicht, die allerdings nur bei Regengüssen in Tätigkeit trat. Der Abort war zwar von der eigentlichen Wohnung recht weit entfernt; aber einmal kommt das auch in den Behausungen der Menschen – besonders auf dem Lande – vor, und zweitens war diese Entfernung für Turmfalkens ja nur ein – Katzensprung!

Als ich am elften Mai meinen Besuch wiederholte, flog das Weibchen abermals sofort laut schreiend ab, diesmal weit über Friedrichstadt hinaus. Ich benutzte die Gelegenheit, die Wohnung von Turmfalkens soweit als möglich in Augenschein zu nehmen. Leider gelang mir das, da der Spalt zwischen Mauerwerk und Säule nur ungefähr elf Zentimeter breit war, sehr wenig. Doch konnte ich feststellen, daß die ganze Wohnung aus einem einzigen, langgestreckt-rechteckigen, vorn und oben offenen Raum zwischen den Sockeln des schon erwähnten Säulenpaares bestand; solch bescheidene Verhältnisse sind ja in Anbetracht der jetzigen allgemeinen Wohnungsnot leicht verständlich. Bei ihrer Rückkehr landete Frau Turmfalk an der bewußten Stelle des Kreuzturms in »seiner« Nähe. Sie hatte sich von draußen ein zweites Frühstück, wahrscheinlich eine Feldmaus, mitgebracht und verzehrte sie nun auf ihrem hohen Sitz, indem sie die Beute mit den Krallen festhielt und ab und zu ein Stück davon losriß. Der Raum zwischen den bewußten zwei Säulensockeln war demnach nur Wohn-, nicht aber auch Speisezimmer. Freilich allzustreng war die geschilderte Trennung nicht durchgeführt. In einer Ecke des »Wohnzimmers« bemerkte ich eine Anzahl vorwiegend grau gefärbter, länglich ovaler Gebilde von ungefähr zweieinhalb Zentimeter Länge und reichlich ein Zentimeter Breite, sogenannte »Gewölle«, die im Magen der Vögel aus unverdaulichen Teilen der aufgenommenen Nahrung gebildet und durch Speiseröhre und Schnabel wieder ausgespien worden waren. Bei näherer Untersuchung einiger Gewölle fand ich, daß sie zum größten Teil aus Mäusehaaren bestanden, deren Abstammung außerdem durch einen darin steckenden sehr kleinen Nagezahn erwiesen wurde. Doch ergab sich leider, daß auch sehr zarte und ein paar derbere Federchen, ja sogar unter anderem ein Unterschenkelknochen eines kleinen Singvogels in den Gewöllen enthalten waren, was meiner freundschaftlichen Gesinnung gegen Turmfalkens einen starken Stoß gab; sie »wilderten« gelegentlich, statt nur ihres Amtes als »Flurschützen« zu walten! Bald stellte sich eins von Turmfalkens in ihrem Heim wieder ein. Höchst vorsichtig schlich ich nochmals heran und hatte diesmal das Glück, den unteren Teil des Obergewandes in fast greifbarer Entfernung zu sehen, wobei ich bestätigt fand, daß ich auch diesmal Frau Turmfalk vor mir hatte. Alles andre blieb mir leider verborgen. Beim Fortgehen wollte mir deshalb keine volle Befriedigung kommen. Wenn zum Beispiel Frau Turmfalk schon die Wiege für ihre Kinder hergerichtet oder gar bereits für Zuwachs gesorgt hätte? Wie sollte ich das sicher feststellen? – Ich hätte ja wohl etwas weiter emporklettern können, um so einen tieferen Einblick in Turmfalkens Wohnung zu bekommen. Aber einmal war das bei der gewaltigen Höhe, in der die Wohnung lag, doch recht gefährlich,[90] und dann hätte man meine Kletterei von unten aus bemerken und mich für einen, der Selbstmord begehen will, halten können, wozu ich aber nicht die geringste Lust verspürte, da das Leben jetzt so überaus schön ist, daß man nicht ohne weiteres von ihm Abschied nimmt. Es mußte demnach zu obigem Zweck eine ungefährlichere Methode ersonnen werden. Endlich war der Ausweg gefunden. Zu Hause wurde alles sorgfältig vorbereitet, und als ich am siebzehnten Mai zum dritten Male bei Turmfalkens antrat, schob ich einen, an einem schmalen Brettchen sicher befestigten Handspiegel, der um ein Scharnier drehbar und deshalb leicht verstellbar war, zwischen Mauerwerk und Säule hindurch und möglichst weit vor. Groß war jetzt meine Freude, denn Plan und Vorbereitungen erwiesen sich als vorzüglich. Ich erblickte sofort im Spiegel bei geeigneter Stellung desselben die Wiege fürs junge Volk und in ihr zunächst fünf verhältnismäßig große Eier!

Die Wiege bestand aus einem etwas lockeren, flachen Kranz von dünnen Zweigen und Ästchen, die mit der etwas erdigen Unterlage mehr oder weniger verschmolzen waren. Im Innern der Wiege fehlte aber ein wärmendes Federbett vollständig; hingegen bestand der flach muldenförmige Boden wiederum aus erdigen Teilen. Die Eier waren mehr rundlich, statt spitz eiförmig, ungefähr vier Zentimeter lang und drei Zentimeter breit. Sie zeigten eine hell rostbräunliche Färbung mit vielen dunklen Flecken, Schattierungen usw. Hochbeglückt von dem Gesehenen zog ich nach wenig Augenblicken den Spiegel zurück und verbarg mich etwas, um eine baldige Rückkehr von Frau Turmfalk zu ermöglichen. Andernfalls hätte der starke und verhältnismäßig kühle Wind die Eier leicht zu sehr erkalten und die Entwicklung des darin bereits vorhandenen Lebens unterbinden können. Zunächst freilich blieb Frau Turmfalk noch »drüben«, nicht weit von Herrn Turmfalk, der seine Kleidung mit dem Schnabel etwas in Ordnung brachte. Dabei sah ich, daß die schon erwähnten weißgrauen großen Flecken und Streifen auf der steinernen Wölbung in zwei Gruppen zerfielen. Es schien also dort ein Abort für Männer und einer für Frauen eingerichtet zu sein, was mir in den nächsten Augenblicken tatsächlich ad oculos demonstriert wurde. Bald danach kam Frau Turmfalk herüber. Während sie beim Abfliegen mit lautem kikikikikikekeke gescholten hatte, gab sie jetzt ihrer Befriedigung darüber, daß in ihrem Heim kein Einbruch oder Raub stattgefunden hatte, durch einzelne langgezogene und leisere kieg und kiej Ausdruck, so daß ich beruhigt in den Lärm und Strudel der Straßen zurückkehrte.

Da die Eier sicherlich erst nach dem 11. Mai gelegt worden waren und die Brutzeit der Turmfalken ungefähr vier Wochen dauert, war mit einer Veränderung der Lage vor dem 8. oder 9. Juni nicht zu rechnen. Nur auf Augenblicke weilte ich in der Zwischenzeit einmal auf dem Rathausturm, um nachzusehen, ob nicht irgendeine Störung bei Turmfalkens eingetreten war; ich fand aber alles in bester Ordnung. Sonach hätte ich vollauf zufrieden sein können; und doch bewegte mich schon wieder ein neuer Gedanke, ein neuer Wunsch! Wie herrlich wäre es, wenn ich trotz aller Schwierigkeiten von der Wochen- und Kinderstube Turmfalkens ein paar photographische Aufnahmen machen könnte!

Gedacht – getan! Am 8. Juni ging ich zum ersten Male mit meiner Kamera an die Arbeit. Beim Anschleichen konnte ich feststellen, daß Frau Turmfalk[91] auf dem Neste stand und sich langsam im Kreise drehte, was jedenfalls eine Lagenveränderung der Eier zur Folge hatte. Nach Abflug der Alten verriet mir der Spiegel, daß sich sonst nichts besonderes ereignet hatte: Keines der Jungen war ausgeschlüpft. Trotzdem wollte ich schnell noch eine Aufnahme machen, aber mein Apparat war ein wenig zu groß., so daß ich ihn nicht durch die Spalte zwischen Säule und Mauer in eine geeignete Stellung bringen konnte. Ich tröstete mich mit der Hoffnung, daß es vielleicht noch ein paar Tage dauern würde, ehe die Jungen auskämen.

Als ich am 11. Juni höchst erwartungsvoll zu Turmfalkens aufstieg, gab es zunächst einen starken Schreck und meine alte, wohlbegründete Vorstellung von Turmfalkens Verhalten gegenüber ihrer befiederten Mitwelt erhielt einen neuen Stoß. Auf der inneren Ecke des Sockels der zweiten Säule stand Frau Turmfalk und zerfleischte einen kleinen Vogel. Nur ein paar Augenblicke zögerte ich – dann trat ich näher, die Alte verscheuchend. Und nun sah ich auf der erwähnten Ecke die Reste von drei Vögeln liegen! Es waren nur noch die hintersten Rumpfteile und die Beine übrig. Konturfedern fehlten vollständig, so daß an ein Erkennen der Arten aus der Ferne nicht zu denken war. Ich gestehe, daß mir in diesem Augenblicke wenig daran gelegen war; dagegen trieb mich ein aufkommender Gedanke dazu, nachzusehen, was während meiner Abwesenheit vermutlich im Neste geschehen war; und richtig: Es waren zwei Junge ausgekommen, das zweite wahrscheinlich erst kurz vor meinem Eintreffen, da noch die Eischale im Neste lag, die gewöhnlich kurz nach dem Auskriechen der Jungen von den Alten vorsichtshalber aus dem Nest entfernt wird. Die beiden Jungen verlangten heftig, wenn auch mit recht schwacher und heiserer Stimme nach Nahrung, und das bot mir zugleich die Erklärung für die unerhörten Mordtaten der Eltern! Sie wurzelten in der Fürsorge der Alten um die Jungen, deren Hunger zu stillen, oder kurz, deren Erhaltung auch bei den Vögeln ein so starker Naturtrieb ist, daß sie selbst vor dem Schlimmsten nicht zurückschrecken. Ich erwog ferner, daß die so überaus ungünstige kalte und nasse Witterung unter den sonst in Überzahl auftretenden Feldmäusen sehr stark aufgeräumt hatte, daß der oft fette und hohe Stand der Wiesen und Felder die wenigen Feldmäuse ebenso barg wie die Käfer usw., die gleichfalls gern von Turmfalkens verspeist werden. Ja, ich dachte auch daran, daß es gerade jetzt einem Bruchteil des deutschen Volkes ähnlich erging wie Turmfalkens, indem er lediglich aus drückender Not Diebstähle oder vielleicht noch Schlimmeres begeht, um das eigene Leben und das der Kinder zu retten! – Nachdem ich mich auf diese Weise selbst etwas beruhigt hatte, widmete ich meine Aufmerksamkeit den beiden neuen Ankömmlingen, natürlich mit Hilfe des Spiegels. Sie trugen zunächst nur ein schneeweißes Hemdchen, das aus sehr zarten Flaumfedern bestand, von denen die verhältnismäßig großen schwarzen Augen des einen Nestlings auffallend abstachen, während die des andern noch geschlossen waren. Hilflos lagen die Kleinen im Nest neben den übrigen drei Eiern, dazu tobte ein sehr kalter Sturmwind durch das offene »Kinderzimmer«, so daß ich die Rückkehr der fürsorglichen, schützenden und wärmenden Alten nicht länger verzögern wollte und eiligst wegging.

[92]

Zwei Tage später fiel mein erster Blick auf einen auf der bewußten Ecke liegenden, wiederum fast aufgezehrten Vogel; es war allem Anschein nach eine Lerche. Im Nest dagegen gewahrte ich einen dritten Nachkommen. Die zarten, fast tonlosen Stimmen klangen mir wie gjeg und gjej.

Am Sonnabend, dem 16. Juni, fand ich kein Beutetier vor, dafür aber lagen auf dem Boden von Turmfalkens Wohn- beziehungsweise Kinderzimmer zahlreiche Federn, von denen der Sturm mir einige zutrieb. Es waren die Schwanzfedern eines Grünfinken, der sicherlich kurz vorher von den Jungen verspeist worden war. Ihre Zahl war auf vier gestiegen, während das fünfte Ei noch keinerlei Veränderung zeigte.

Montag, den 18. Juni, traf ich zum ersten Male Herrn Turmfalk, der eine graublaue Kopfbedeckung trug, bei seinen Kindern an. Auf der mehrfach erwähnten Sockelecke, die entschieden die Rolle eines Anrichtetisches spielte, lag endlich einmal eine Maus, und zwar eine Waldwühlmaus. Es war ein schönes Stück mit braunrotem Pelz, aber ohne Kopf, der wie mit einem Messer abgeschnitten zu sein schien. Sonst war an dem Tiere nichts geschehen. Das Kleid der jungen Turmfalken war noch schön weiß, der Schnabel ganz hell, die Wachshaut gelb, die Augenlider heugrünlich. Der Hunger schien, dem andauernden Schreien nach, sehr groß zu sein. Es dauerte auch nicht lange, da kam der Alte, der kurz nach meiner Ankunft unter zahlreichen ki…-Rufen (a3–h3) abgestrichen war, zurück, und zwar mit den Resten eines Vogels. Ich hörte noch einige leise gjij und gjäj des Alten; von der Fütterung konnte ich leider nichts sehen. Einige Zeit danach saß das Elternpaar wieder drüben an der bekannten Stelle des Kreuzturms.

Bei meinem nächsten Besuch am 21. Juni traf ich Frau Turmfalk beim Füttern ihrer Jungen an, die schon lebhaft auf sie einstürmten, obgleich sie auf den Beinen noch sehr schwach waren. Vorsichtig gab die Mutter einem jeden die Bissen unter Kreuzung der Schnäbel in die weit aufgesperrten Rachen. Was verfüttert wurde, konnte ich aus meinem Versteck jedoch nicht erkennen. Nach der Fütterung deckte die Alte das junge Volk wieder mit ihrem wärmenden Körper zu, was bei der naßkalten Witterung sehr nötig war. Leider wurde die Alte nach einiger Zeit meiner ansichtig und strich ab, wobei sie jedoch nicht mehr so erregt war wie früher; erst vom Kreuzturm her drangen ein paar ki…-Reihen und wriiii-Rufe an mein Ohr. Auf dem »Anrichtetisch« lag wieder das letzte Überbleibsel eines kleinen Vogels. Dann trat natürlich der Spiegel in Tätigkeit, und da entdeckte ich sofort, daß außer dem Ei nur noch drei junge Turmfalken da waren! Wohin das vierte Junge gekommen war, blieb rätselhaft. Es gab wohl nur zwei Möglichkeiten: entweder war es krank gewesen beziehungsweise verendet und die Alten hatten es dann beseitigt, oder es war, vielleicht als das Jüngste und Schwächste, von den Dohlen, die sich gerade in jenen Tagen viel um den Rathausturm herumtrieben, geraubt worden. Die übrigen drei Kleinen hatten schon wieder Fortschritte gemacht; besonders das eine – wahrscheinlich älteste – sah schon andauernd sehr gespannt zu mir herauf: in dem kleinen Vogelköpfchen war das Bewußtsein beziehungsweise das Erkenntnisvermögen erwacht und der Geist begann seine Tätigkeit.

[93]

Am 25. Juni war wiederum der Vater am Nest. Es beteiligten sich also – wie es sich gehört – beide Eltern an der Aufzucht der Kinder. Von Beute war nichts zu sehen. Die immer grauer gewordenen Flaumfedern waren ebenso wie der ganze Körper stark gewachsen. Vom späteren Obergewand, den sogenannten Konturfedern, ragten nur die Schwanzfedern etwas hervor und zeigten bereits die breite schwarze Binde vor dem schmalen sehr hellen, aber nicht weißen Endsaum. Da das letzte Ei immer noch nicht ausgebrütet war und es außerhalb des Nestes lag, fischte ich es mittels eines an einem langen Stabe befestigten kleinen Pappkästchens, wie sie zum Aufbewahren von kleinen Filmrollen dienen, heraus. Es zeigte keine Spur der Bebrütung. Eiweiß und Dotter waren noch tadellos erhalten und völlig geruchlos; es war also ein sogenanntes Windei, das seinerzeit nicht befruchtet worden war. Die Länge betrug 4,0 Zentimeter, die Breite 3,2 Zentimeter.

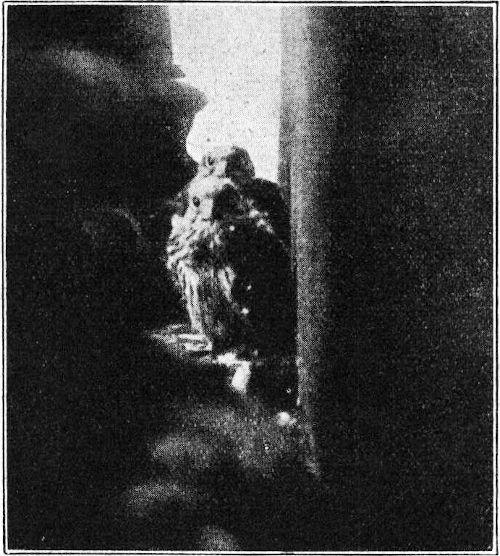

Interessant war das Verhalten der jungen Vögel, über die ich weglangen mußte. Sie suchten den Eindringling abzuwehren, indem sie die Schnäbel so weit wie möglich aufsperrten und fauchende Geräusche hören ließen. Ja, sie lehnten sich sogar stark rückwärts und arbeiteten mit hackenden Bewegungen des scharfen Schnabels und mit rasch sich folgendem blitzartigen Vorschnellen der krallenbewaffneten Beine gegen den vermeintlichen Feind. Ich gestehe, daß ich glücklich war, nicht mit der Hand in die Nähe der Jungen gekommen zu sein; sie hätte sicher ein paar tüchtige »Treffer« erhalten. Nachdem die kleine Gesellschaft sich etwas beruhigt hatte, wagte ich eine Aufnahme mittels einer mir freundlichst zur Verfügung gestellten »Icarette« (6×6). Es geschah auf gut Glück, da einmal eine sehr freihändige Augenblicksaufnahme nötig und dabei ein sicheres Einstellen in bezug auf Richtung und Entfernung kaum möglich war. Dazu hing der Himmel voll schwerer, dunkler Wolken. (Siehe Abb. 1.)

[94]

Von den späteren Besuchen, bei denen ich die Jungen in der Regel allein antraf, so daß ich nicht mehr in dem Maße störte wie früher, sei nur noch einiges erwähnt. Am 2. Juli hatte die Natur an dem Hauptkleide schon wieder weiter gearbeitet. Die Schwung-, Eckflügel- und Schulterfedern ragten schon stark aus dem Daunenkleide heraus, nur ihr unterer Teil steckte noch in der Scheide. Während ich den photographischen Apparat zur neuen Aufnahme vorbereitete, kam die Alte und fütterte. Mit der nötigen Zurückhaltung konnte ich wieder schön beobachten, ohne jedoch die Art der Nahrung selbst feststellen zu können. Die Jungen ließen dabei ihre Stimme reichlich hören, die früheren kjej und kjij waren zu kiiiiije geworden (mit etwas sirrender tonlicher Beigabe). Der Apparat erregte später die gespannteste Aufmerksamkeit der Jungen. Sie reckten erstaunt die Hälse und nahmen teilweise auch sofort die bereits erwähnte Verteidigungsstellung ein, doch hatten sie sich in dem Augenblick, in dem ich den Apparat in die richtige Stellung gebracht zu haben glaubte, schon wieder etwas beruhigt. (Leider ist die Aufnahme infolge des sehr trüben, regnerischen Wetters mißlungen.) Am 4. Juli erhielt mein Besuch eine sehr schmerzliche Einleitung. Als ich am Fuße des Turms kurze Zeit wartete, bemerkte ich in einer Ecke des Hofs einen toten jungen Turmfalken, der sicherlich abgestürzt war. Tatsächlich traf ich oben nur noch zwei Jungvögel an, welche je auf einer inneren erhöhten Ecke der Säulensockel saßen. Der dritte mochte wohl eine äußere Ecke erklommen haben und vielleicht beim Herabspringen über den Rand hinabgestolpert sein, waren doch die Jungen auf den Beinen noch sehr unsicher, und irgend etwas zum Anklammern war nicht vorhanden. Auf ihrem erhöhten Sitze konnte ich die zwei Jungvögel durch den gegenüberliegenden Spalt recht gut beobachten. Neue, in der Hauptsache rotbraune Federn waren zum Beispiel auf dem Oberrücken durchgekommen und auf der Unterseite verlief je ein ganz schmaler Federstreifen neben der Mittellinie und von den Seiten des Halses nach den Weichen. Kopf und Unterrücken, Bürzel, Oberschenkel und fast die ganze Unterseite waren ebenso wie die Flügelhäute noch von dichten und auffallend großen Flaumfedern bedeckt, die den Vögeln ein verhältnismäßig recht struppiges Aussehen gaben. Die so sehr starke Entwicklung des Daunenkleides dürfte mit der überaus kalten und nassen Witterung in Verbindung stehen, ist doch die diesjährige Junidurchschnittstemperatur um 4,21° hinter der des Vorjahres zurückgeblieben![3] Ein bescheidener Annäherungsversuch meinerseits ließ besonders den einen fauchenden Jungvogel die schon oben geschilderte Verteidigungsstellung einnehmen und dazu sehr energische wriiiii-, wriiiii-Rufe ausstoßen. Also auch die Stimme hatte Fortschritte gemacht!

Hiernach sammelte ich noch ein paar zum Teil ältere Gewölle, die sich durch ihre Größe als von den Eltern herrührend erwiesen. Sie enthielten neben Mäusehaaren wieder einige Knochenreste, darunter besonders einige Oberschnäbel (Os intermaxillare) von Kleinvögeln, sowie spärliche chitinöse Überbleibsel von einem Lauf- und einem Mistkäfer.

[95]

Am 9. Juli war das Oberkleid der beiden Jungen so weit fertig, daß das graue Hemd nur noch an einer Stelle – nämlich am Unterrücken – heraussah. Nicht ohne Mühe konnte ich ein paar Unterschiede in der Kleidung der Jungen feststellen. Bei dem einen war auf dem Schwanz ein bläulicherer Schein sichtbar als beim andern. Außerdem zeigten seine Wangen einen vom vorderen unteren Augenrand hinter dem Schnabelwinkel schräg nach unten und hinten verlaufenden schwarzen Streifen, der bei dem andern Jungvogel weniger hervortrat. Im übrigen trugen die beiden Geschwister die gleiche Kleidung, und zwar eine ganz ähnliche wie ihre Mutter, wobei daran erinnert sei, daß auch bei uns Menschen die kleinen Knaben oft mädchenhafte Kleider tragen. Sehr interessant war der Charakterunterschied der beiden Jungen. Während das eine sich mehr oder weniger gleichgültig, ja stumpf verhielt, war das andre sehr leicht erregbar; es setzte sich beim geringsten Anlaß zur Wehr und fauchte, als ob es schon ans Leben ginge. Eine photographische Aufnahme ließ es sich dagegen, obschon unter gespanntester Aufmerksamkeit, ruhig gefallen. (Siehe Abb. 2.)

Weitere Beobachtungen verschob ich auf einen späteren Tag, da ich fürchtete, durch allzu starke Beunruhigung die Jungen zu einem zu zeitigen Abflug zu veranlassen, der einen tödlichen Absturz zur Folge haben könnte. Doch hatte ich die Rechnung ohne die beiden Jungen gemacht; denn als ich wiederkam, war das eine schon ausgeflogen und das andre schien auch nicht mehr lange daheim bleiben zu wollen. Ohne daß ich ihm zu nahe getreten wäre, begab es sich bald nach einer vorspringenden Ecke eines der Säulensockel, wohin ich ihm nicht einmal mittels des Spiegels folgen konnte.