Title: Au Sahara

Illustré d'après des photographies de l'auteur

Author: Hugues Le Roux

Release date: May 13, 2023 [eBook #70754]

Language: French

Original publication: France: Flammarion

Credits: Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))

HUGUES LE ROUX

Illustré d’après des photographies de l’auteur

GRAVÉES PAR PETIT ET Cie

PARIS

LIBRAIRIE MARPON & FLAMMARION

E. FLAMMARION, SUCCr

26, RUE RACINE, PRÈS L’ODÉON

Tous droits réservés.

IL A ÉTÉ TIRÉ, DE CET OUVRAGE

10 Exemplaires numérotés sur papier du Japon,

au prix de 20 fr.

A FRANCISQUE SARCEY

Hommage

de reconnaissance et d’affection.

Hugues Le Roux.

C’était en septembre 1889, sur la terrasse de l’hôtel Européen, à Tanger.

Devant la pureté d’une nuit de lune et la beauté de cette rade marocaine, où les navires mouillaient au large avec leurs feux immobiles, nous songions que ce magnifique spectacle était tout proche de Paris ; — et pourtant combien peu de Français ont la curiosité de passer la mer pour venir jeter par la porte de Tanger un coup d’œil sur l’Orient.

Mon compagnon de causerie était un des Français de cette génération qui sont le plus au courant de la langue et des mœurs religieuses du peuple arabe. Son savoir précis me donnait une grande curiosité de l’interroger.

Il me répondit :

— Venez voir ces gens et ce pays-là de vos yeux. L’exemple décidera peut-être à se mettre en route des gens du monde qui ont du loisir, de l’entraînement physique, le goût des longues chevauchées. Tout à l’heure dans les boutiques marocaines, vous avez dû parler espagnol ou anglais pour vous faire servir. Cela durera tant que nous laisserons aux étrangers le monopole du voyage pour lequel nous sommes si heureusement doués.

… L’hiver passa sur cette causerie. Le printemps venu, j’allai me reposer au fond des bois de Meudon, dans un hameau en clairière qui domine Ville-d’Avray et d’où l’on voit le soleil se coucher derrière des plans d’arbres, sur la silhouette dentelée, lointaine du Mont-Valérien.

C’est dans ce paysage modéré, dans ce calme de vie, que vint me relancer vers la mi-juin une lettre tentatrice.

Elle arrivait d’Algérie.

Elle disait :

« Dans les premiers jours de juillet, je pars d’Aïn-Sefra, — cherchez la dernière station du chemin de fer stratégique qui protège notre frontière oranaise du côté du Maroc. — Je remonterai à cheval jusqu’à Géryville, en traversant tous les ksour, c’est-à-dire les villages berbères, égrenés dans des oasis, le long des hauts plateaux. A Géryville j’abandonnerai le cheval pour le méhari, le chameau coureur, et je descendrai vers le Sahara, de façon à rejoindre Metlili, Ghardaïa, Ouargla. Je rentrerai dans la province de Constantine par Touggourt, l’oued Rirh, Biskra, où l’on retrouve des chemins de fer, des hôtels, de la glace, enfin la vie civilisée. Voyez si le cœur vous en dit. »

Je laissai tomber ce billet et je regardai par la fenêtre.

Dans le grand vitrage de l’atelier s’encadrait un site d’une singulière douceur — le charme humain de l’Ile-de-France. Il y avait tout justement ce jour-là le degré de soleil qu’il faut pour que les plans s’enfoncent et se détachent. Des jeunes femmes en toilettes claires passaient devant ma porte, allant vers les bois. Je suivais de l’œil la tache mouvante de leurs ombrelles et je me disais :

— Non, mon ami, vos cailloux, votre sable, votre canicule saharienne ne me tentent point. L’air qu’on respire ici est trop caressant pour qu’on le quitte. Partez seul.

… Et pourtant dix jours plus tard, le paquebot me débarquait à Alger avec les bagages de Tartarin : un casque, un parasol, un lit de camp, une carabine et deux cantines militaires.

AU SAHARA

J’ai quitté la France dans le déluge de Saint-Médard. Je trouve un Alger glacial, sans soleil, avec une mer verte et houleuse, un vent si coupant, si sec, le long des quais, sous les arcades, que les terrasses de cafés sont désertes et les squares abandonnés.

J’ai eu tout juste le temps de faire porter mes bagages à l’express de nuit qui marche sur Oran.

Elle est divertissante à observer par une fenêtre de wagon, la vie de cette banlieue algérienne. Cela ressemble, d’une façon comique à nos trains de la campagne parisienne. Toutes les cinq minutes on arrête.

— L’Agha ! Hussein-Dey ! Maison-Carrée ! Bouffarik ! Blidah !

Et ce sont des fillettes qui remontent de la mer avec leurs costumes de bain sous le bras, — des jeunes femmes, de retour de la ville, chargées d’emplettes, — des pères de famille qui reviennent du travail quotidien et que l’on attend, en bandes, sur le quai envahi, bruyant, où les Arabes coudoient la population européenne, où de petits voyous bronzés, pieds nus, coiffés de calottes rouges, crient les journaux du soir avec des intonations faubouriennes. Tout autour, un décor d’eucalyptus et de palmiers. Les premières lanternes de la voie qui s’allument font danser des lumières et des ombres sur ce grouillement de foule bariolée, qui rit et qui parle haut. Et le glissement des Arabes, tout blancs, muets au milieu de cette joie de vivre, a quelque chose qui inquiète aux approches du soir…

La nuit est sans lune. Il faut renoncer à explorer les environs. Aussi bien, les stations commencent à s’éloigner, et le train qui rampait en torpeur prend vaillamment sa course. Une ou deux fois pendant la nuit, je me lève de la banquette pour reconnaître le paysage. Je colle mon visage à la vitre noire. Autour de nous, le silence est illimité. La locomotive qui siffle au seuil de ces plaines obscures et vides à l’air d’un poltron qui chante sur une route pour se donner du cœur.

Le changement de ligne est à Perrégaux. J’en pars le matin, un peu après onze heures, pour Saïda.

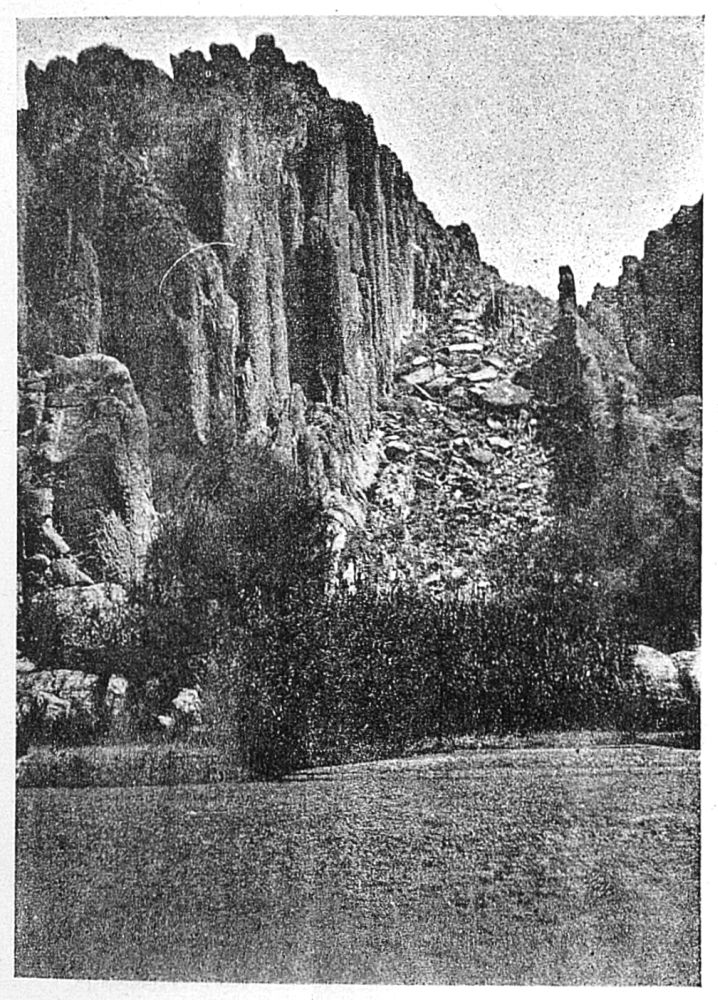

Bien qu’il n’y ait que cent vingt kilomètres de parcours, je n’arriverai à Saïda qu’à cinq heures et demie du soir : ces chemins de fer algériens n’ont rien dans les veines de la vivacité des habitants. Du moins est-elle d’une grande beauté pittoresque, la contrée que nous traversons ainsi aux belles heures de la journée. L’Atlas, coupé par notre descente perpendiculaire sur le Sud, à vraiment une ossature, une robe de lion. Et dans son bondissement à travers l’Algérie, l’ardeur du soleil fait courir sur sa croupe ces ondulations mouvantes, ces zigzags de lumière qui donnent tant de souplesse à la marche des grands fauves. Puis c’est la vue de l’eau qui cause aux yeux brûlés par cette aridité montagneuse un délassement, une joie indicibles. On la fait glisser à l’ombre dans des canaux étroits comme des écrins de bijoux. Les tailleurs de brillants prennent moins de peine pour recueillir les éclats de diamant que l’Algérien pour empêcher la poussière d’eau de s’évaporer dans l’air. Il donne la main à la source quand elle saute. Il la reçoit, comme au barrage d’Oued-Fergoug, dans des cuvettes de roc, veloutées de verdure. Il suffit qu’elle fuse pour que le pays perde sa beauté inutile, inhabitable. A Thiersville, une véritable prairie se déploie, qui porte des arbres, des fermes, dépassés par un clocher pointu. Et ce nom repose des aspirations gutturales, comme ces verdures des aridités mortes. Le rêve naît de quelque village normand. L’illusion serait complète, si, sur un mamelon, plus haut que le clocher, ne veillait, sentinelle de l’islam, un marabout très blanc, près d’un arbre très noir, avec l’Atlas qui monte, au fond, vers le ciel, sombre et vague dans ses plans lointains comme un horizon de houle. A Charrier, le spectacle est plus caractéristique encore. C’est de toutes les cimes des montagnes voisines, vers le ruisseau, une procession pressée d’arbres. La terre nue est sous leurs pieds ; on dirait une foule de pèlerins qui descendent les collines pour venir se délasser dans l’eau pure.

Après la traversée de si grands espaces qui semblent impeuplés, on est surpris de trouver à Saïda si vivante figure de petite ville. L’hôtel est bon aussi et la cuisine : c’est là, bien entendu, que les officiers prennent pension. Gantés, en bel uniforme, ils viennent parader le long de la voie à l’arrivée du train, guetter les rares arrivées de voyageurs. Puis, la jambe raide, les épaules larges, ils remontent jusqu’à la table d’hôte, salués à droite, à gauche, sur la route, par des troupiers de tous costumes.

Je m’assois à la table d’un ingénieur qui a travaillé au dessin de la voie ferrée. Comme j’arrive de Paris, ce Saïdien pense me faire plaisir en me racontant d’abord une histoire de chasse. Il paraît que je rencontrerai demain sur la voie, une petite station qui s’appelle Mokta-Deli. Le chef de ce poste a été victime, il y a quelque mois, d’un accident très dramatique : un berger avait vu son troupeau, pris de peur, fuir soudain dans toutes les directions. On croyait à la présence d’un mouflon qui descendait boire à la source. C’était un beau coup de feu. Le garde-barrière arma un fusil et partit, accompagné de son petit garçon, un enfant de six ans. En arrivant à l’eau, il se trouve face à face avec une panthère de grande taille. Il n’y avait plus moyen de reculer : il tira. Mais, dans son émotion, il rata son coup. Alors la panthère bondit sur le chasseur. Il eut la présence d’esprit de tirer une seconde fois et atteignit mortellement son ennemi. Tuée raide, la bête vint pourtant rouler jusque sur lui. Dans un dernier spasme, elle lui saisit le bras entre ses crocs formidables. Du coup le pauvre homme fut transporté à l’hôpital où il est resté en traitement pendant six mois. L’amputation du membre a été jugée nécessaire. Pour la panthère, elle fut expédiée à Aïn-Sefra. C’était un mâle de la grande espèce. On trouva dans ses entrailles un porc-épic, gloutonnement avalé, dont les dards avaient perforé l’intestin. Lors même que le fauve n’eût pas rencontré le garde-barrière, il n’avait plus que peu de jours à vivre.

Si les panthères sont presque aussi rares sur la ligne d’Aïn-Sefra qu’un sanglier dans le bois de Boulogne, du moins les gardiens de la voie ferrée vivent-ils dans une certaine crainte des indigènes. Ils habitent deux ménages ensemble. Le train leur apporte dans des stations perdues la viande et le pain ; l’administration leur fournit des fusils Gras pour la défense. Les petites gares sont fortifiées avec des murs d’enceinte percés de meurtrières. Toutes ces précautions ne sont point inutiles, car les Arabes ont plus d’une fois tenté des coups de main dans ces endroits déserts : ils cherchent surtout à surprendre les maisons quand les maris travaillent à la voie et que les femmes restent seules pour les défendre.

L’an dernier, ils ont attaqué en force des ouvriers espagnols et des Marocains qui posaient des rails. L’équipe de travailleurs leur a échappé en montant dans un wagon-traîneau et en se laissant glisser sur une pente. A la suite de cet incident, on a fait voyager dans le train pendant quelque temps des soldats armés.

A trois jours de Paris, ces histoires de coups de fusil et de frontière ravissent. Je les savoure après dîner, à la terrasse d’un café d’officiers en regardant passer, dans l’ombre, des Arabes qui remontent à la kasbah, leurs visages perdus dans le linceul des burnous, leurs têtes de fanatiques serrées derrière, dans la corde en poils de chameau, qui, de père en fils, façonne les crânes.

Le train pour Aïn-Sefra part dès l’aurore avec la perspective d’une longue route qui se déroule dans une désespérante lenteur.

On ne songe point à s’en plaindre jusqu’au sommet de la montagne. La locomotive l’escalade en spirale sur une pente très abrupte. De ce sommet d’Aïne-el-Hadjar on jouit d’une vue en panorama, étendue, magnifique. Après quelques stations plantées d’arbres, la plaine commence. A droite, à gauche, c’est l’alfa, un verdissement sans sève, sans couleur, sans frisson de vie. Puis ces végétations mêmes disparaissent ; le chott Ech-Chergui commence à la porte du Kreider.

Le sel s’étale à la surface du sol en couche si dense que, sous l’éblouissant soleil, à distance de plusieurs lieues, la terre semble couverte d’une jonchée de neige. Le train raie obliquement cette pureté sans tache ; les nuages, le ciel s’y reflètent. Et le chott est un miroir capricieux, une lande d’apparitions et de mirages, où chacun revoit les fantômes qu’il aime. Voici, pour moi, une mer immense avec des navires, toute une flottille de pêche, et, derrière, les murailles d’une ville. Le mirage a-t-il été les prendre quelque part, en Méditerranée ? Ce port vers lequel ils tendent n’est-il qu’une architecture de lumière ? Le cœur se serre devant cette duperie si parfaite, et elle remonte la tentation souvent refoulée : si tout n’était que songe…

Dans l’unique compartiment de première que j’occupe, j’ai, toute seule, pour compagne de voyage, la femme d’un chef de gare de la ligne. Selon la permission mensuellement accordée, elle est descendue jusqu’à Saïda, aux provisions. Elle rapporte avec soi de volumineux paquets. La coquetterie n’a pas été oubliée dans ses achats. Elle s’est coiffée pour le voyage d’un grand chapeau de paille de riz qui avance par devant sur le visage, comme les capotes de Topffer et que chevauche une plume blanche, révoltée, d’un effet fort inattendu. A chaque arrêt, les femmes des gardiens de station viennent saluer la voyageuse. Le chapeau à plumes blanches est d’abord le sujet de la conversation.

Ma voisine dit avec un petit air de détachement hypocrite :

— C’est la dernière mode à Saïda…

Et les bouches des commères bâillent d’admiration, car la mode de Saïda, voyez-vous, passionne toutes les curiosités féminines, de la montée Aïne-el-Hadjar à la dune d’Aïn-Sefra elle-même.

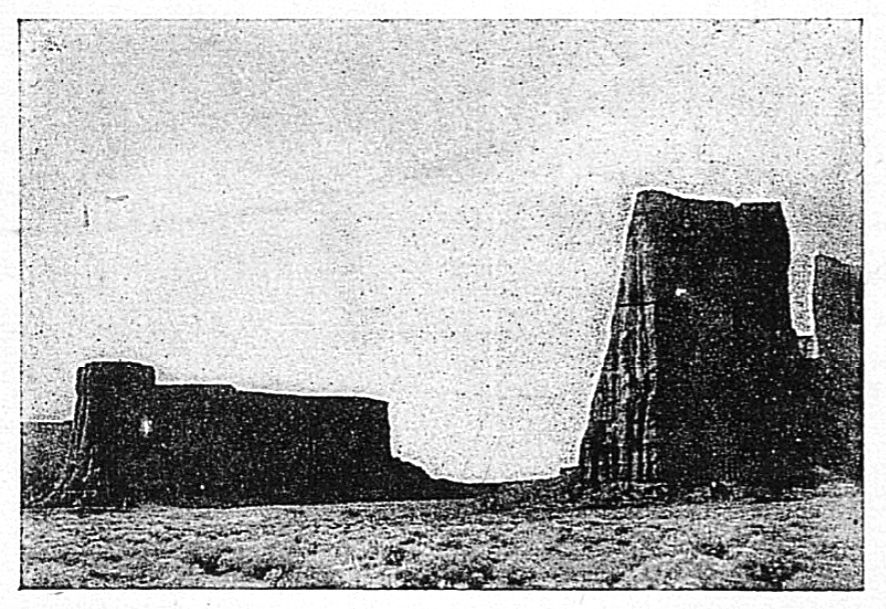

A partir du chott, jusqu’au bout de la ligne, c’est-à-dire pendant cent quatre-vingt-trois kilomètres, on rampe dans les pierres et dans le sable. De chaque côté, c’est la platitude géométrique. Des rocs, de loin en loin, surgissent comme des écueils de la mer ; du moins, ils offrent un rempart contre le siroco, et, en maint endroit, on a profité de leur présence pour installer un poste militaire.

Les bâtiments en briques, sans étages, sont si fort de la couleur du sol qu’on a peine à les distinguer dans cet éblouissement de lumière. Comme les gares, comme toutes les constructions rencontrées sur cette route, ce ne sont pas seulement des abris, mais des forteresses. Aucun village ne s’y appuie ; les maisons refusent de pousser sur un sol d’où ne jaillit aucune verdure. Et pourtant dans leur affolement du soleil, les pauvres exilés qui vivent là ont tout fait pour trouver de l’ombre.

Partout, on voit des essais de plantations abandonnées. Si l’on s’obstine, le résultat est à la fois comique et lamentable : debout dans des cuvettes immenses qui servent à l’arrosement du pied, des bâtons se dressent nus comme des mâts. Leur vue est encore plus pénible que celle des murailles de caserne.

Il suffit de jeter un coup d’œil dans les wagons que notre locomotive remorque pour s’édifier sur la misère de cette vie de frontière. En fait de bagages, il n’y a que des tonnelets d’eau, que l’on distribue presque à chaque station aux gardes-barrières, avec des vivres et du ravitaillement pour les troupes. Et le mouvement des voyageurs est aussi insignifiant que celui des marchandises.

Contre l’une des portières, j’ai reconnu un petit Breton, un artilleur, à ses yeux couleur de l’Océan. Il a l’air si écroulé, si près de sa fin, que je n’ai pu m’empêcher de l’aborder. Il quitte Aïn-Sefra, réformé définitivement ; il retourne à Saint-Malo. Du moins, il dormira dans la terre natale. En dépit de la chaleur qui, aux stations où les Espagnols vendent de l’absinthe et de l’eau, nous fait courir aux tonnelets, lui, le fiévreux, il claque des dents dans son pantalon de laine. Et pour se réchauffer, en deux haleines, il vide les grands verres de rhum que je lui ai fait servir…

… Aïn-Sefra est déjà dans le mystère du soir quand je débarque enfin sur le quai, où me guette mon compagnon de voyage. Depuis des heures, je savoure d’avance cette joie d’être attendu. Il me semble qu’elle passe dans ma poignée de main. Les chevaux sont sellés pour monter jusqu’au bureau arabe où l’on veut bien me donner l’hospitalité.

C’est encore ici le caractère désolé de tous ces postes que j’ai aperçus le long de la voie ferrée. A gauche, le campement régulier des tentes ; à droite, le village arabe, les bâtiments du bureau. Le jardin très soigné qui l’entoure est une admirable et patiente conquête des officiers sur la dune. C’était autrefois comme un mascaret formidable, toujours menaçant, toujours prêt à déferler et à engloutir. On l’a fixé. Et là où jadis il n’y avait que du remous de sable sous le vent, des parterres fleurissent entourés de verdures. La table a été dressée en plein air dans cette fraîcheur.

Il faut se reposer pour monter demain à cheval, et aller coucher au Ksar de Thyout. On me conduit donc au logis qui m’a été réservé. C’est au rez-de-chaussée, une petite pièce, profonde comme une tombe, blanchie à la chaux. Les murs sont décorés avec des cornes de mouflons, des bois d’antilopes ; des alcarazas sont posés sur les deux fenêtres en courant d’air ; une bride de cheval en cuir rouge est accrochée au-dessus du lit avec un long fusil kabyle ; du plafond pend une lampe en cuivre ajourée. Dans le silence, j’entends le trottinement des gazelles, mes voisines, sur le sable de leur parc. Et je passe une nuit délicieuse de repos, les lèvres rafraîchies par un citron trempé dans du thé, les yeux levés au plafond vers la rosace de la veilleuse.

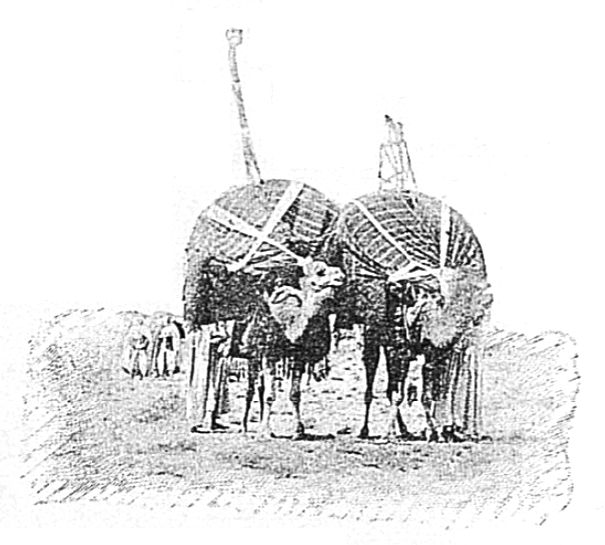

Nous faisons partir les chameaux de bât avec une avance de quelques heures. Ils sont quatre, chargés de bagages ; les chameliers marchent à pied derrière eux. Quelques goumiers à cheval les protégeront au besoin de leur coup de fusil. Notre propre départ est fixé à quatre heures du soir. Nous avons chacun à notre service un cavalier indigène ; on m’a donné un spahi, Taïeb, qui barbouille le français.

D’abord, il faut escalader la dune : les bêtes y avancent lentement ; elles enfoncent jusqu’aux genoux. Quand cet obstacle est franchi, nous apercevons notre route devant nous, droite, à perte de vue.

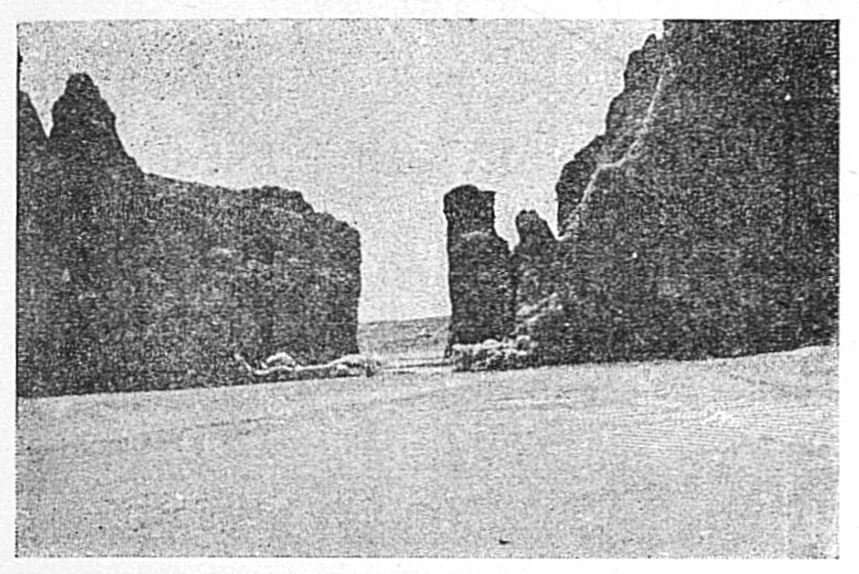

La vallée est large de plus d’un kilomètre, fermée par des murailles de roc presque à pic. Ce sont les contreforts du djebel Aïssa et du djebel Djara ; le sol est d’un rouge de brique pilée ; il porte, à droite et à gauche de la piste, de rares touffes de verdure. Tout de suite, nous nous espaçons selon la vitesse de nos montures. Mon compagnon a pris la tête. A mesure que le jour baisse, son casque, sa veste de toile, la croupe de son cheval deviennent plus blancs sur le fond rouge du paysage. Cela fait une tache qui vibre indéfiniment, dans la largeur de la vallée.

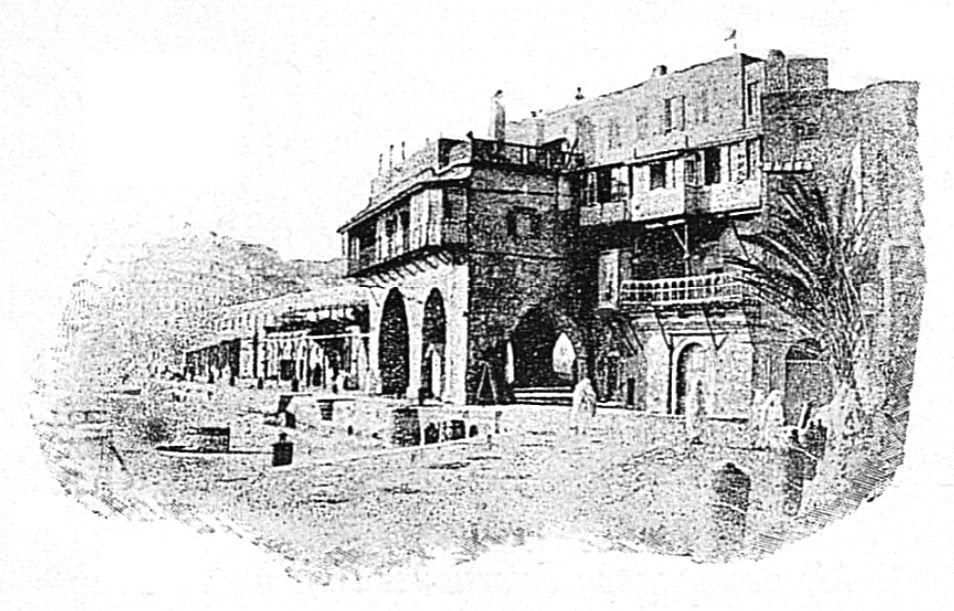

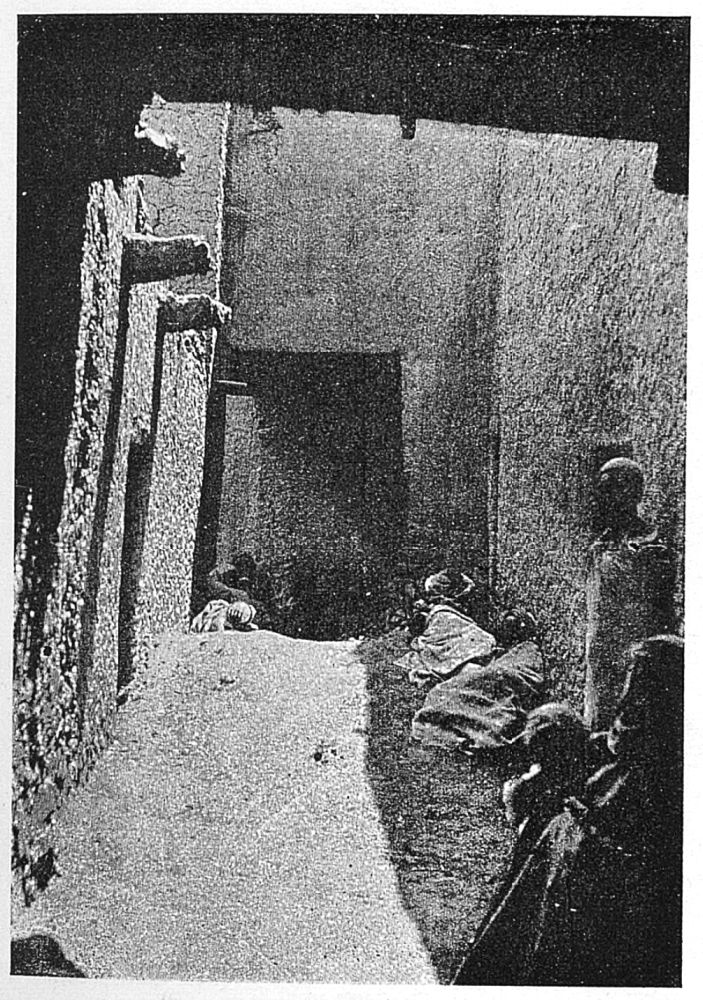

Sur les neuf heures du soir, une blancheur de marabout apparaît au ras de la plaine avec un bouquet de palmiers ; de près, dans un pli de terrain, on découvre tout un village avec ses jardins, c’est Thyout. Dans la demi-nuit, nous descendons par des ruelles si étroites qu’elles ne donneraient pas place pour une rencontre de cavaliers. Aussi bien, ce sont moins des ruelles que des fentes de labyrinthe, une succession de carrefours, de passages couverts, avec des courbes, des zigzags, des bifurcations à angle droit, chaque maison s’étant bâtie sans scrupule d’alignement, à son plaisir. Là où les fentes s’élargissent, nous distinguons des gens en burnous, debout, accroupis, qui s’interpellent ou qui psalmodient. On ne voit plus leurs visages couleur de la route, couleur des maisons. On distingue seulement des mouvements blancs, dans la pénombre.

Les gens que nous avons rencontrés à la porte du ksar reconnaissent en nous des personnages considérables. Ils nous conduisent à la « maison des hôtes ». Par un escalier en ruine, nous montons jusque sur une terrasse à demi couverte ; des tapis sont étendus sur le sol, mais la chaleur emmagasinée tout le jour sous ce toit est étouffante et les couches semblent singulièrement suspectes. Nous aimons mieux camper à l’air libre et nos guides nous conduisent dans un jardin où nous jouirons d’une fraîcheur exquise.

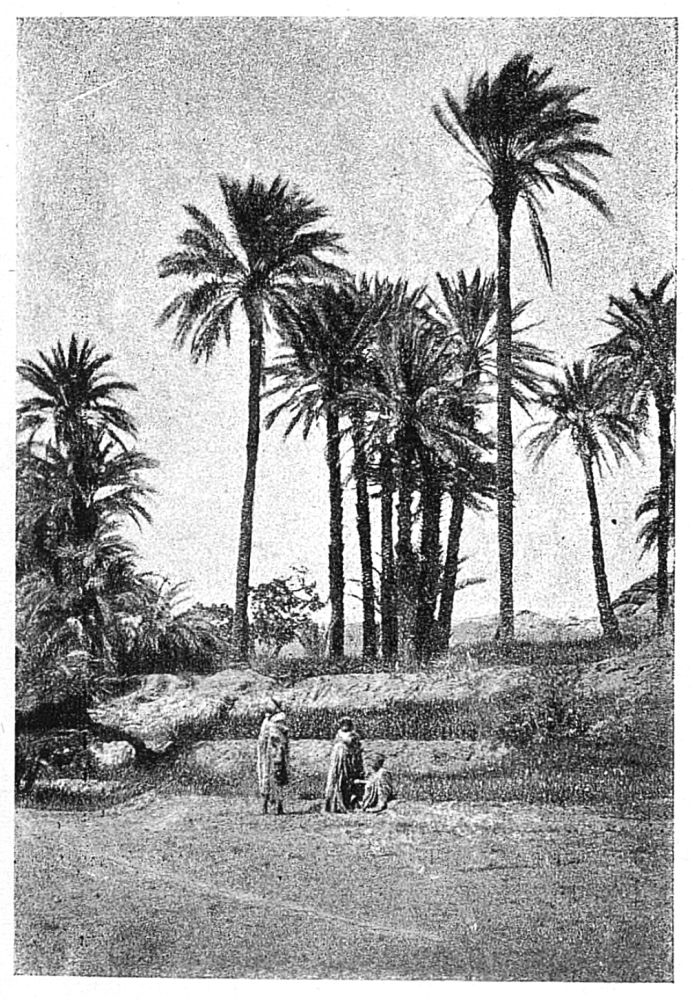

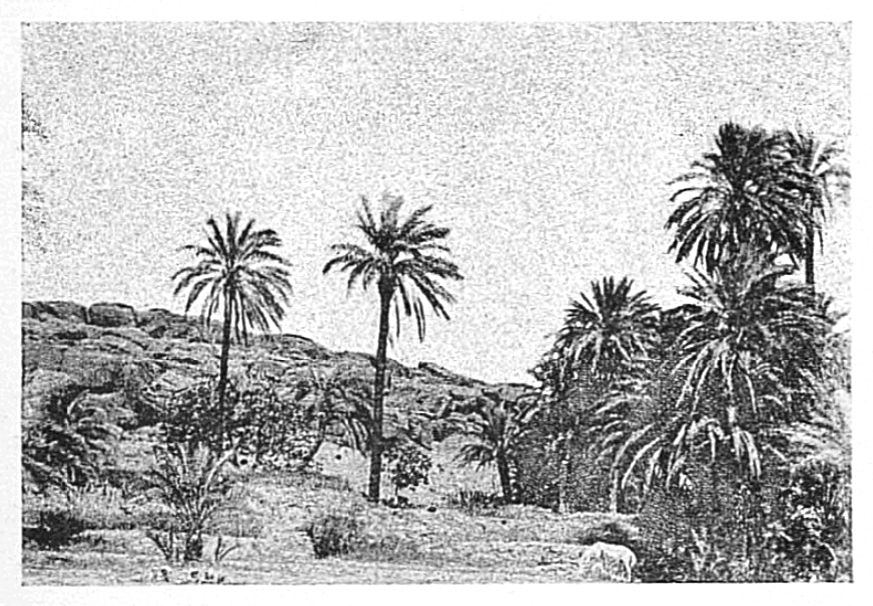

Un ruisseau le traverse ; des figuiers tordus rampent sur ses bords comme pour suivre plus longtemps le cours de l’eau. Il reste quelques fleurs aux grenadiers qui forment autour de nous une salle de verdure. Cinq ou six palmiers percent toutes ces basses frondaisons, font dôme au-dessus de leurs têtes. Entre les palmes immobiles, on commence d’apercevoir les étoiles. Après tout ce que nous venons de voir de tordu, d’écroulé, de ruiné, l’élancement pur de ces arbres repose le regard. Ils ont l’air d’une colonnade d’un style très noble et très discret.

Cependant le bruit de notre arrivée s’est répandu dans l’oasis. Et de dessous tous les arbres surgissent des gens en guenilles. Nous avons fait prévenir le caïd. Il s’avance. C’est un bel homme d’une trentaine d’années, avec un nez droit et de grands yeux qu’il détourne volontiers en parlant aux « roumis ». Nous lui demandons des œufs, du lait. Contre le mur du jardin, Taïeb allume un grand feu de bois. Alors toute la scène s’éclaire. Il y a encore plus de curieux que je ne le pensais : dans chaque buisson, au pied de chaque arbre. Immobiles dans les plis de leurs burnous, éclairés d’en bas comme avec une rampe intermittente qui accroche de la lumière aux plis de leurs vêtements, aux poignées des couteaux passés dans leurs ceintures, et qui fait danser leurs ombres sur la muraille, ils nous regardent, en cercle, avec leurs yeux fauves. Cela est infiniment pittoresque. Et pourtant le sentiment que j’éprouve à cette minute n’est pas une pure joie d’art. C’est un serrement de cœur, presque une angoisse, à me sentir tout d’un coup transporté si loin de ce que je connais, à la merci de ces hommes dont le langage m’est incompréhensible et dont je ne puis deviner la pensée derrière l’éclat des veux.

Un cortège de gens nous apportent en pompe le café de la Diffa, suivi de deux porte-saladiers ; dans l’une de ces terrines flotte une sorte de ragoût de viande chaude, dans l’autre un vague macaroni au poivre rouge. Avec la meilleure volonté du monde, il me serait en ce moment impossible de toucher à cette cuisine. Toutefois, j’ai peur de blesser nos hôtes et je leur fais expliquer que je jeûne.

On me répond avec un haussement d’épaules :

— Mon cher, vous n’y êtes point et les mœurs de ce pays vous échappent. En refusant l’offrande du mouton rôti et en déclarant que nous voulons payer notre lait et nos œufs, nous avons donné à entendre à ces gens-là que nous n’étions pas des voyageurs de grandes tentes. Les Arabes n’ont de considération que pour les gens qui les rançonnent. Donc, mangez ou ne mangez pas ; à votre gré : vous n’en serez ni mieux vu ni plus mal.

La confirmation de ces paroles dictées par l’expérience ne se fait pas attendre. On nous réclame pour les œufs et pour le lait apportés autant d’argent que dans un restaurant des boulevards. Les rapports de l’Arabe avec le voyageur sont beaucoup moins idylliques dans la réalité que dans la poésie. Ils peuvent se résumer dans cet axiome : « Si tu ne me voles pas, je te vole. »

Je tends avidement les mains vers la jatte de laitage que l’on finit par nous apporter sur le coup de onze heures. Horreur ! c’est du lait de chamelle, abominablement aigre : la chaleur du jour a passé sur la traite, il est bon à répandre dans le ruisseau. Je me résigne donc à m’endormir sans souper. D’ailleurs, la goinfrerie avec laquelle nos hôtes plongent tous à la fois dans le saladier leurs doigts et leur cuiller de bois achève d’éteindre mon appétit.

Et tandis que le feu se meurt, éclairant d’une lueur de forge nos guides accroupis autour d’un plat de dattes, je regarde les petites étoiles qui palpitent au-dessus de ma tête, piquées comme des brillants dans la chevelure des palmiers.

Ces habitants sédentaires de la région des Ksour, aujourd’hui très métissés, ne sortent point de souche arabe. Ce sont des autochtones que la conquête musulmane trouva installés sur ce sol. L’œil bleu et perçant des Berbères éclaire ici plus d’un brun visage. Les ksouriens descendent des anciens Africains qui tinrent Rome en échec, de ces Numides, que, dans le recul de l’histoire, on aperçoit, chargeant au galop, sur des chevaux nus.

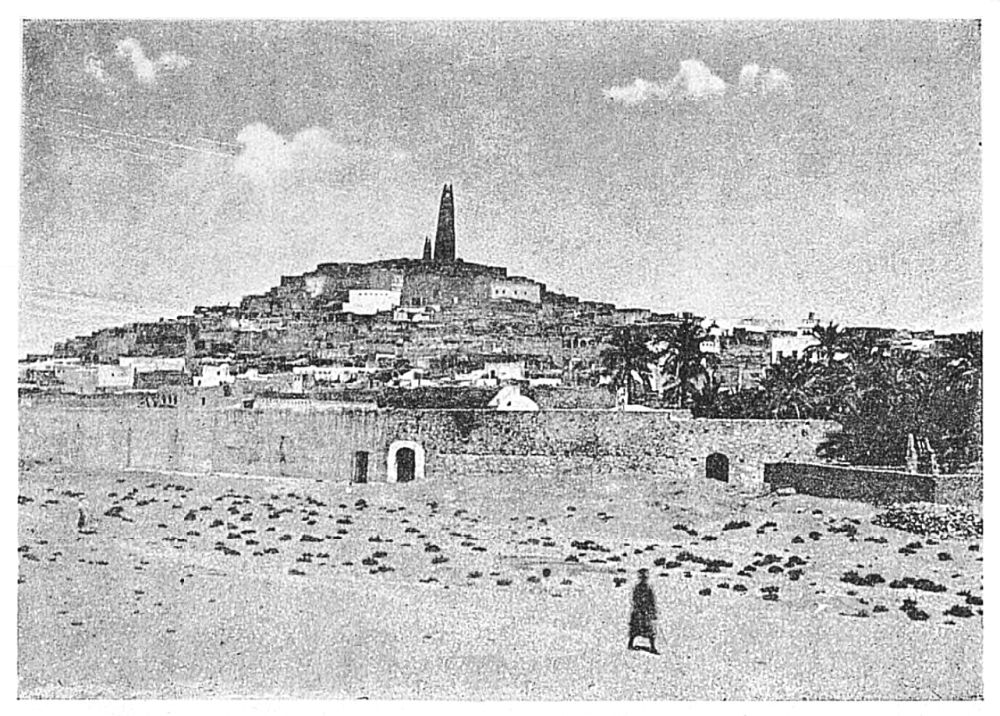

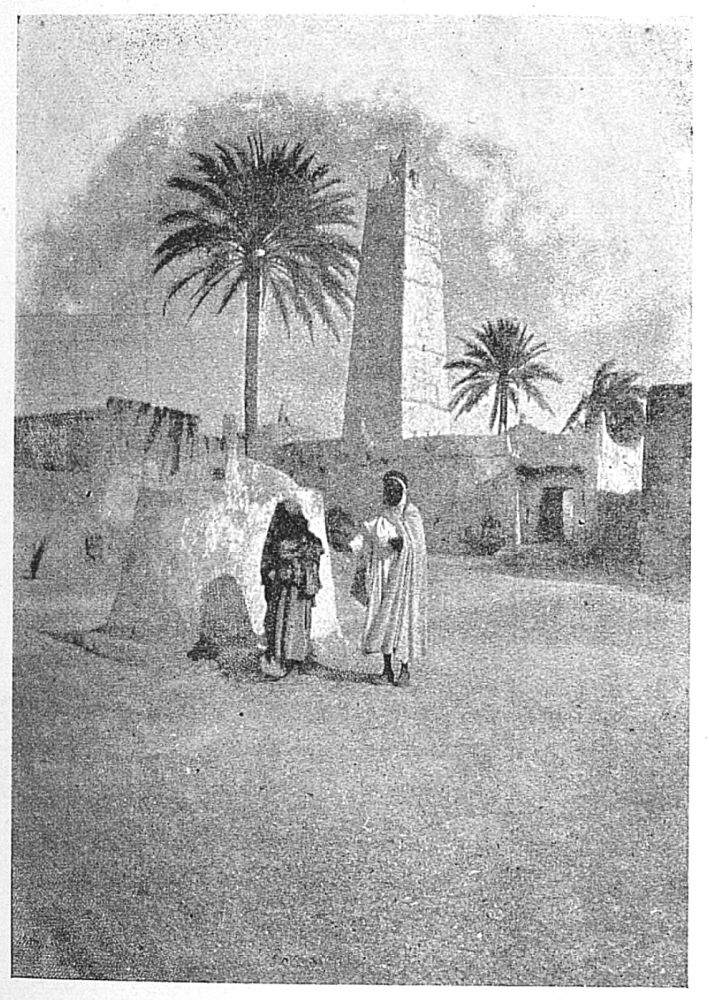

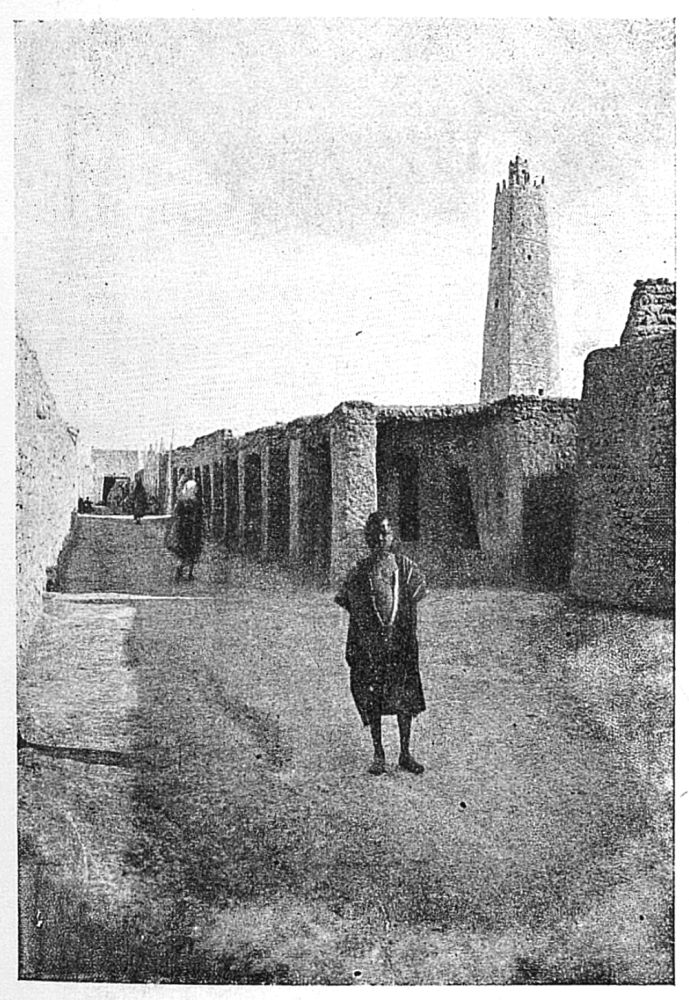

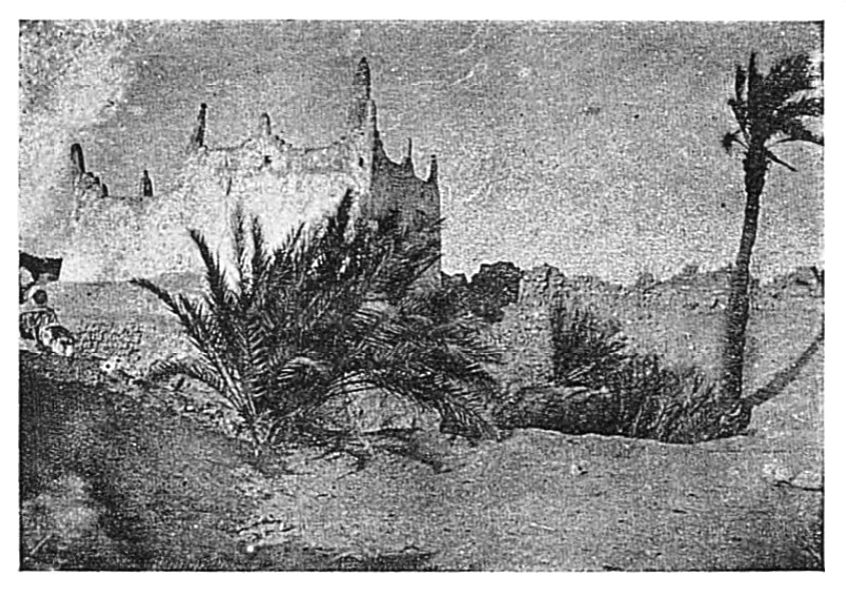

Depuis la conquête française, protégés qu’ils sont contre le pillage des nomades, ils perdent tous les jours davantage leur caractère militaire. Mais, il y a un siècle, ces Berbères vivaient encore en état de guerres perpétuelles. La construction des villages l’atteste. Chaque ksar est bâti, à la façon de nos anciens châteaux féodaux, sur une hauteur qui domine les jardins et la vallée. Des remparts l’entourent. On y accède par des portes militaires, jadis solidement fortifiées.

Derrière ces murs, les ksouriens étaient en état de supporter des sièges périodiques. En effet, après chaque récolte de dattes et d’orge, ils s’attendaient à recevoir l’assaut des nomades. Ces guerres de pillages et de razzias n’ont pas eu d’historiens ; mais elles ont laissé dans la mémoire des ksouriens de profonds souvenirs : faits d’armes éclatants, noms de héros qui couvrirent leur cité de leurs poitrines, légendes et chansons de bataille.

Aujourd’hui, toutes ces fortifications tombent en ruines. Comme la pierre manque et aussi le bois, les ksour sont bâtis avec des pains de boue. La blancheur de la chaux ne vient pas, comme au Maroc, habiller, faire reluire les pans de murs et les terrasses. Les ksouriens mêlent, pour bâtir leurs maisons, un peu de poussière avec un peu d’eau. Et le village est si fort de la couleur du sol qu’on l’en distingue à peine : c’est une fourmilière qui couronne le monticule, qui le perce de trous, qui façonne régulièrement ses déchirures.

D’ordinaire nous arrivons sur la hauteur, d’où l’on aperçoit le village et ses jardins à la petite pointe du matin. Nous marchons depuis six ou sept heures : le camp a été levé en pleine nuit, de façon à finir l’étape avant que le soleil soit bien haut sur l’horizon. Taïeb met son cheval au galop. Il va devant pour avertir le caïd de notre arrivée.

A l’instant ce personnage revêt son burnous le plus propre et il s’avance à notre rencontre suivi de quelques anciens de la tribu. Arrivé en notre présence, il nous touche la main droite qu’il porte ensuite à ses lèvres et à son cœur ; c’est la formule usuelle du salut. Il accompagne généralement cette politesse de quelques paroles emphatiques à la louange de ses hôtes ; il y joint volontiers des protestations de fidélité et manifeste le désir de recevoir les voyageurs dans sa propre maison. Il se montre très vexé d’apprendre que nous préférons passer la journée dans un jardin, en plein air, et que nous refusons absolument la diffa pour nous et pour notre suite.

Je me hâte d’ajouter que la cause de cette déception est tout à fait égoïste : le caïd regrette de ne pas nous recevoir dans sa maison à cause du prestige que nous y apporterions ; il craint que notre abstention ne soit défavorablement interprétée et que ses administrés n’induisent de là qu’il est en mauvais termes avec l’autorité. D’autre part, la diffa est pour lui, dans la plupart des cas, une source de bénéfices, car s’il tue un de ses moutons, il s’en fait allouer deux ou trois par la commune, et ainsi pour toutes ses autres dépenses. Du moins, nous offre-t-il le café et des tapis de sieste qu’on étend à l’endroit que nous avons choisi, sous les arbres.

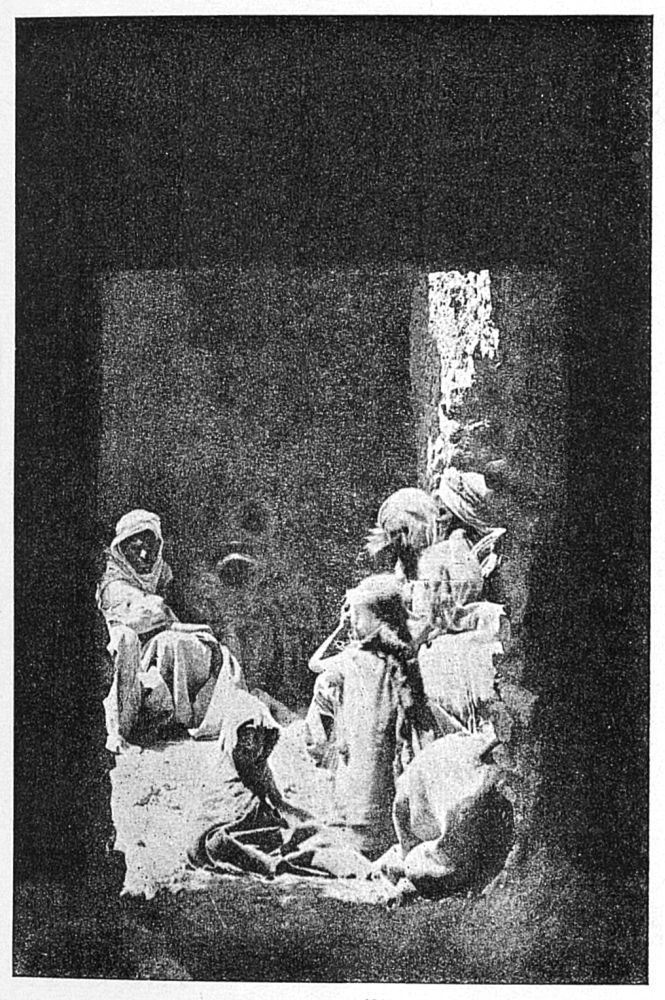

Alors, tout à l’entour de nous, les notables habitants du village viennent s’accroupir. Ils sont amenés par une vague curiosité, surtout par l’amour-propre. Chaque nouvel arrivant touche notre main et répète la cérémonie du salut avant d’aller s’asseoir. Quand nous avons fini de boire, le caïd verse un peu de café dans nos tasses et l’offre aux personnes de l’assistance auxquelles il veut faire une politesse. On cause quelques instants, on s’informe de la récolte des dattes, des espérances que donnent les jardins. Puis, comme nous sommes pressés de dormir, nous congédions toute l’assistance sans cérémonie.

Ils se lèvent gravement, renouvellent le salut. On les verra d’ailleurs quatre ou cinq fois dans la journée. Ils guetteront la fin de la sieste pour renouer la conversation, prononcer des paroles essentielles et inutiles.

Notre visite n’est pas l’occasion exceptionnelle de cette oisiveté : un bon ksourien ne travaille jamais davantage. Il se lève très tôt le matin pour jouir de l’aurore et il descend du ksar jusque dans son jardin afin d’inspecter les arbres, afin de voir si les voleurs n’ont rien dérobé pendant la nuit.

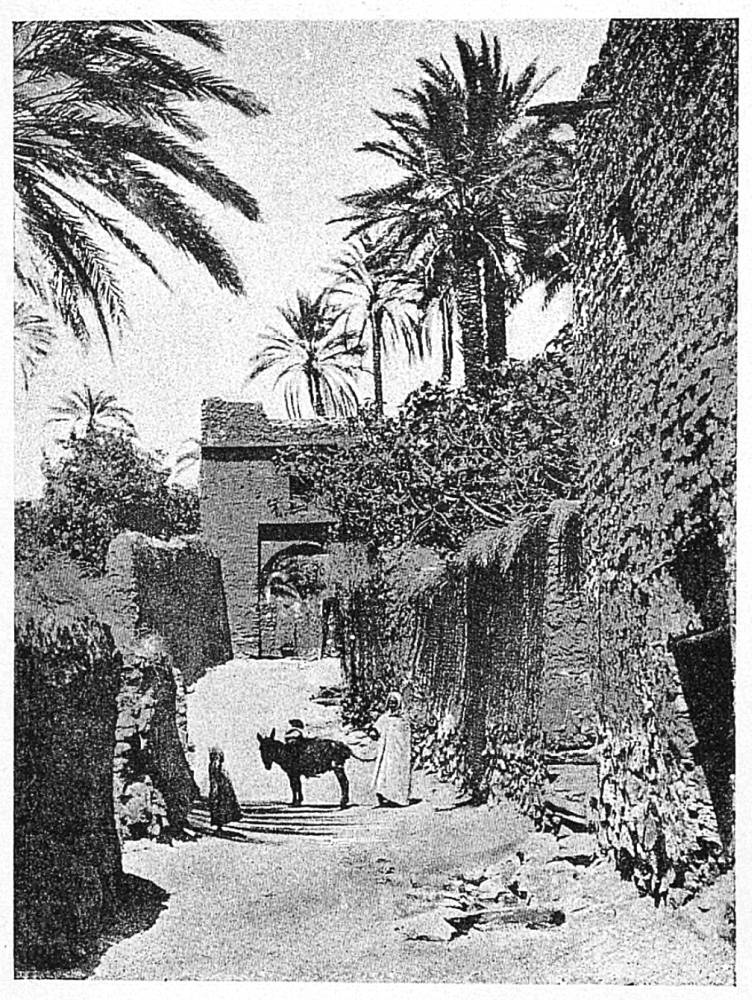

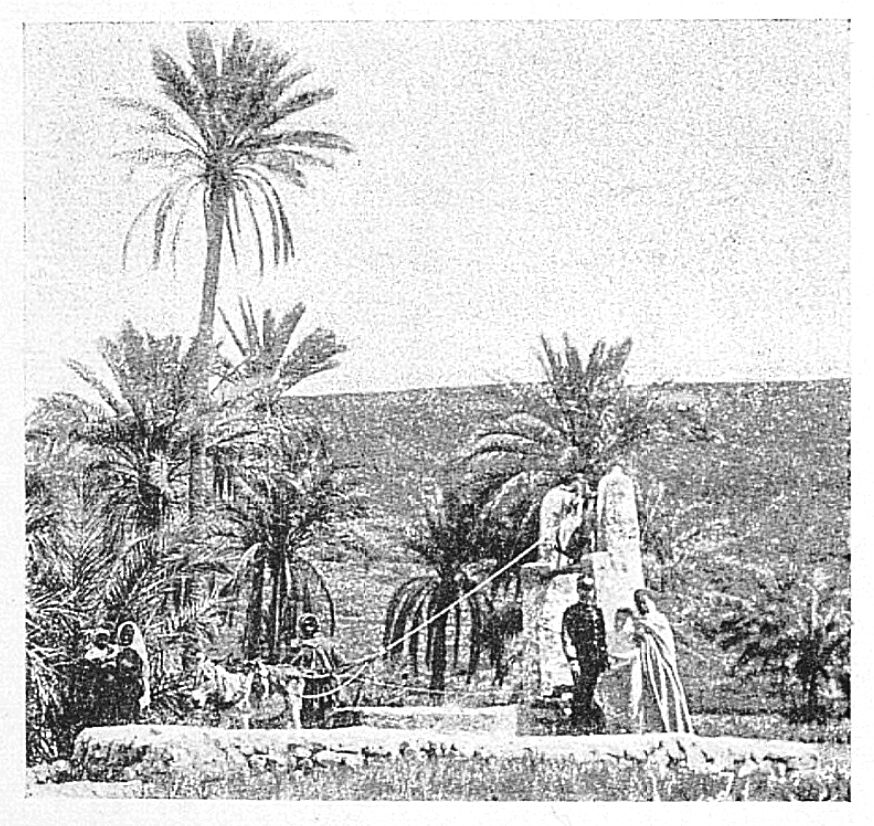

Ces jardins sont enclos de murs en terre. On y pénètre par des portes si basses que l’on n’y peut entrer qu’à plat ventre, en rampant ; les verdures y semblent d’une fraîcheur délicieuse. Ils sont plantés dans cette région de palmiers, de figuiers, de grenadiers et de lauriers-roses. La vigne court d’un arbre à l’autre, franchit les allées de sable fin. Dans le potager, les choux et les salades font une ceinture aux couches de pastèques. Tous ces plants sont reliés entre eux par un système très savant de petits canaux qui tournent autour des arbres et viennent se déverser, à l’entrée comme à la sortie du jardin, dans une artère principale qui crève la muraille. Selon la richesse du propriétaire, l’eau lui est donnée deux fois par jour, ou seulement une fois, ou même un jour sur deux. Et cette répartition est réglée avec une impartialité, une ingéniosité de moyens tout à fait surprenantes.

Au point de vue de la distribution de l’eau, la journée est divisée en quatre quarts ; chacun de ces quarts se décompose lui-même en quatre unités de temps dites kharrouba. On s’abonne pour une heure, une demi-heure d’eau à la journée. Le temps de coulage, d’ailleurs, n’est pas le seul mode de contrôle employé. L’eau pénètre dans le jardin en passant par une pierre percée d’un trou, dont le diamètre varie avec la somme d’argent payée par l’abonné.

Le ksourien a bien soin de se trouver dans son jardin à l’heure de son tour d’eau. Aidé de ses esclaves, il règle l’arrosage des palmiers et du plant de légumes. C’est, en miniature, l’antique système des canaux égyptiens qui réglementait l’inondation du Nil. En quelques minutes, le petit jardin est plongé sous l’eau, et quand l’employé de la commune vient aveugler la source, il reste sur la terre un limon fécondant et gras que dessèche lentement le soleil.

Cette surveillance terminée, le ksourien n’a plus rien à faire. Il laisse à son esclave nègre le soin de relever les petits pans de digue que la violence du courant d’eau à culbutés. Lui-même il va s’asseoir dans quelque rue du ksar, à l’ombre que jette dans le chemin, par-dessus la voie, l’enjambement d’un étage de maison. Sous cet abri que forment les poutres de palmier, supportant un plancher de lattes, des bancs sont installés de chaque côté de la ruelle. Dans chacun de ces endroits-là, des parlottes s’organisent. On est assis confortablement en tailleurs. On s’évente des mouches avec une aile de charognard. La conversation est alimentée par le hasard des passages : c’est un âne, pliant sous les fagots, dont on critique le chargement. Un jeune homme traverse avec une brebis sur les épaules, qu’il va vendre. On l’arrête, on lui fait décharger sa bête, on la palpe soigneusement, on apprécie la laine et la viande, on demande le prix, que l’on déclare exagéré, et on n’achète pas.

Pendant ce temps, les femmes filent à la maison des vêtements pour le prochain hiver, et elles préparent le couscous où le mari trempera sa cuiller avant que de s’étendre, vers midi, sur le tapis de sieste.

Ses rêves sont heureux et sa digestion légère. Il songe à d’abondantes naissances de chèvres, dans le petit troupeau qu’un Soudanien garde pour lui aux portes de l’oasis et à ses régimes de dattes qui mûrissent sans qu’il y prenne garde. Il se réveille, tout reposé, vers le milieu du jour, et sort de nouveau, pour chercher des compagnons de causerie, jusqu’à l’heure de la prière. Alors, selon les rites, il va se prosterner à la mosquée ; il est aussi bon musulman que ses conquérants ; à l’occasion, — comme les nègres nouvellement convertis, — plus fanatique que l’Arabe lui-même.

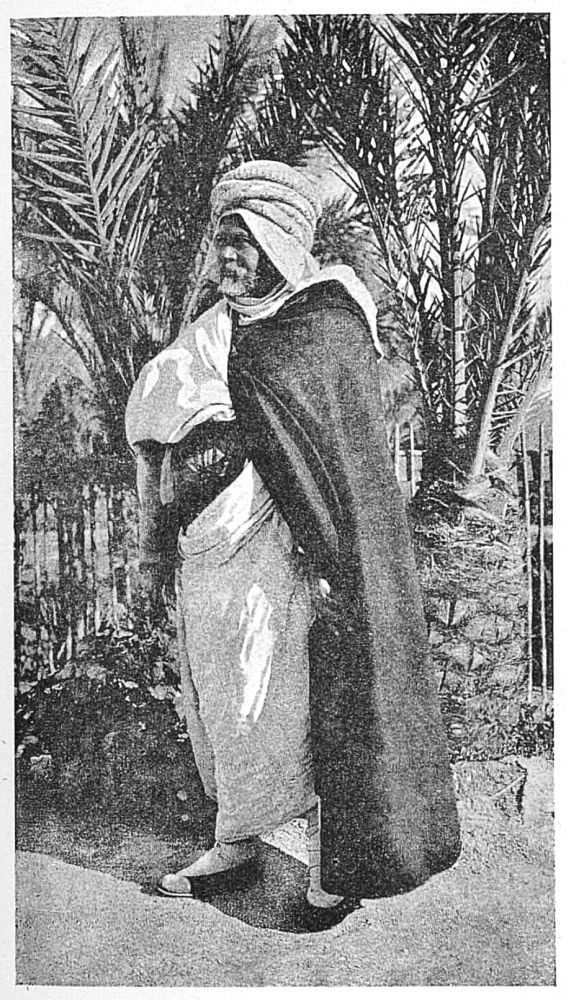

Ainsi nous avons rencontré à Thyout, dans la foule des burnous blancs, un de ces hommes à turban vert que l’on appelle un derkaoui. C’est un membre d’une confrérie religieuse, qui a été fondée au Maroc à la fin du dix-huitième siècle. Ces gens-là se sont battus victorieusement contre les Turcs et ils ont souvent essayé de surprendre nos postes de frontière. Le chef actuel de la congrégation est un certain Sidi Mohammed-ben-el-Arbi dont la zaouiya siège à Medrara, près du Tafilelt. Toutes les tribus marocaines du voisinage lui sont inféodées. En 1887, il a prêché la croisade contre nous. En cas de guerre européenne, il pourrait nous attaquer avec vingt à trente mille fusils. Ses affiliés ont quelque ressemblance avec nos moines mendiants. On les reconnaît à la couleur de leur coiffure, à leurs haillons, à la grosseur de leur chapelet, au bâton de pèlerin dont ils appuient leur marche. Ils étaient autrefois nombreux dans cette région, où Sidi Mohammed avait un moqaddem (représentant). Leur influence, pour être aujourd’hui plus occulte, n’en est pas moins active.

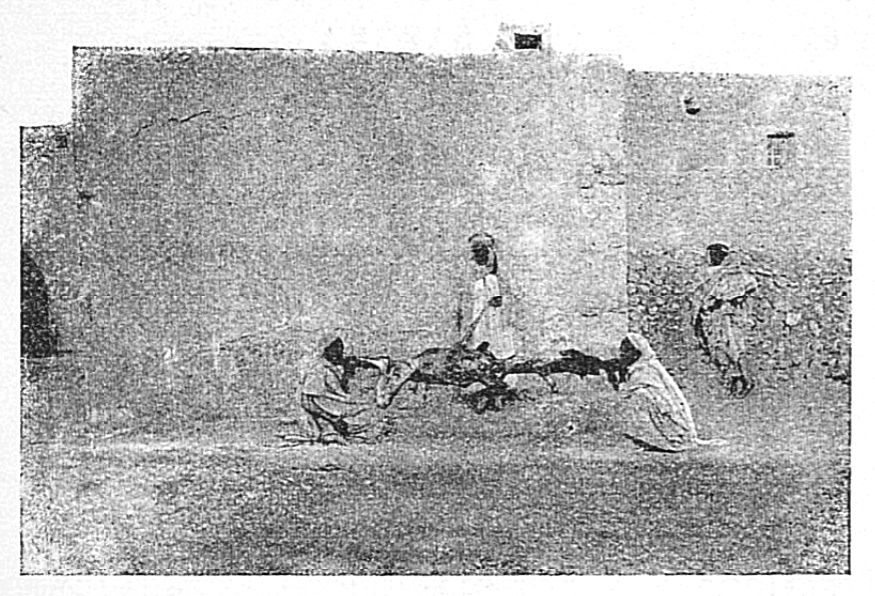

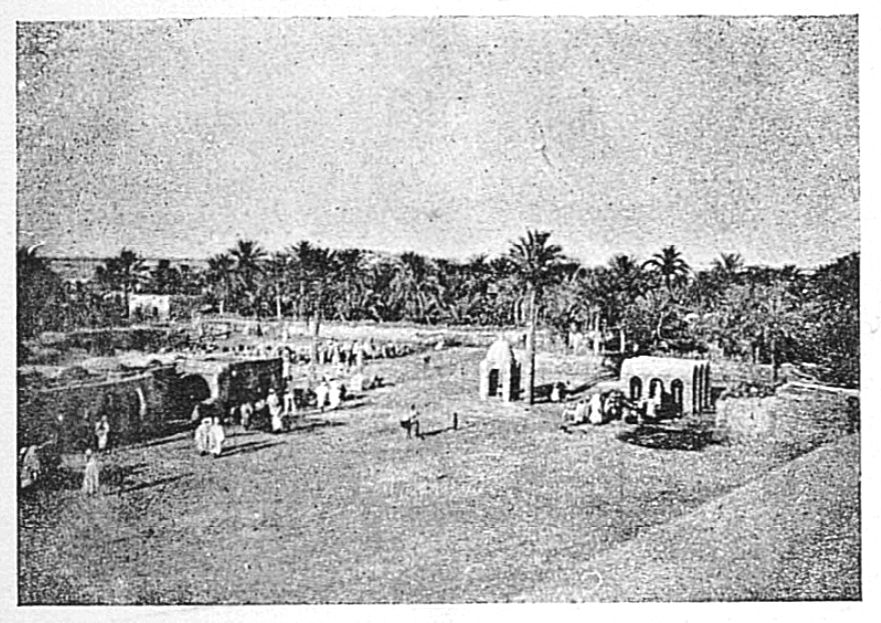

C’est encore en plein air et en bavardages sur la place publique que la journée s’achève jusqu’à la chute complète de la nuit. Aux Arbaouat, nous avons assisté à une de ces réunions du soir. Nous étions venus nous asseoir sur la place publique, où toute la population masculine avait rendez-vous. On regardait les petits garçons jouer à la coura. C’est un divertissement très analogue à la crosse anglaise. Les joueurs sont armés de bâtons, coupés au coude d’une branche, en crochet de houlette. Ils font tournoyer dans leur main cette espèce de massue. Avec le côté arrondi de la crosse, ils s’efforcent de frapper une balle en laine. Avec le crochet, ils combattent leurs adversaires et détournent les coups. Les joueurs sont divisés en deux camps ; la mêlée est formidable autour de la balle, l’amour-propre des gamins soutenu, excité par les réflexions de la galerie.

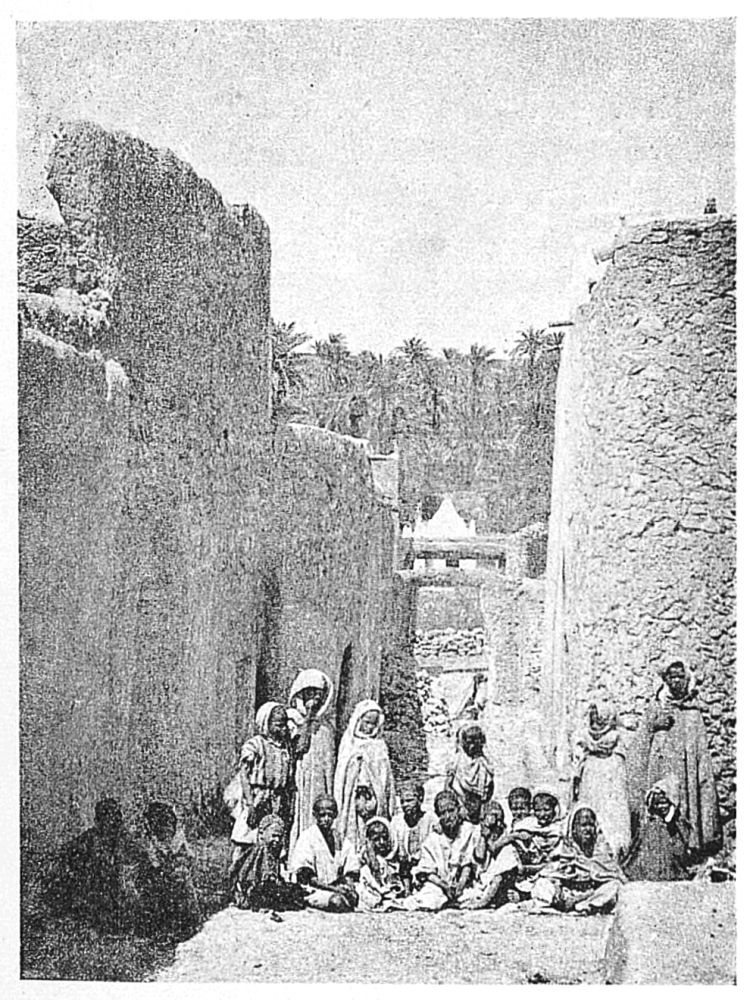

Quand on est lassé de jouer à la crosse, nous imaginons de proposer un combat autour d’un sou. L’excellent peintre Dinet vous a fait voir cette scène comique, à l’un des derniers Salons. C’est dans un nuage de poussière, un tas de guenilles rousses et de calottes rouges d’où sortent des hurlements qui n’ont rien d’humain. Après cette première mêlée qui soulève dans le public d’inextinguibles rires, nous faisons apporter par Taïeb une caisse d’alaouat, c’est-à-dire de ces petits biscuits anglais qui voyagent dans des boîtes de fer-blanc. Alors c’est une folie générale. Comme par enchantement, toutes les portes des maisons bâties sur la place s’entre-bâillent, et, sur les seuils, apparaît l’essaim charmant des petites filles. Les bras, les jambes, le cou et le visage nus, enveloppées dans un morceau d’étoffe à ramages, andrinoples rouges et jaunes, perses à grandes fleurs, étoffes Louis XV, des bracelets d’argent aux chevilles et aux poignets, elles ont un air mystérieux de petites idoles. Ce sont encore des enfants par l’agilité, l’éclat de rire, la taille, et, par la maturité hâtive des formes, ce sont déjà des femmes. Leur grâce inachevée, le modelé léger de leurs jambes et de leurs bras rappelle la délicatesse des petites danseuses de Tanagre : et, dès qu’on les approche, leur disparition éperdue dans leurs robes bigarrées, entre les fentes des maisons, fait songer à des fuites de lézards.

Nous les appelons de la main, nous les encourageons de la voix. Les voilà tout près, mais pas encore assez confiantes pour venir prendre les alaouat dans notre main. C’est le petit garçon du caïd, un marmot de trois ans, tout nu dans une chemise rouge et verte, qui leur porte nos présents. Il a ses préférées dans le petit troupeau. Il bouscule les autres avec une insolence de jeune roi. Il ne distribue que la moitié des gâteaux ; il enfonce le reste, par poignées, dans sa propre bouche. Ces manèges d’enfant gâté excitent au plus haut degré la gaieté des spectateurs. Et rassurées par l’ombre qui grandit, sur la porte des demeures, les femmes s’avancent à leur tour, dévoilées comme des nomades. Nous leur envoyons leur part d’alaouat par l’entremise du petit messager. Elles sourient de plaisir avec un éclat de dents blanches et d’yeux noirs beaucoup plus éblouissants que leurs bijoux.

Et, ainsi, tout le vieux ksar formidable, bâti en nid d’aigle, avec ses rues fortifiées, ses murailles percées de meurtrières, est conquis en une heure avec une caisse de petits biscuits, par la complicité des marmots et des jeunes femmes.

De Thyout à Asla l’étape est un peu longue. Nous avons décidé de la couper en deux par la nuit et de camper sur la route.

Quand on est monté au-dessus du barrage de Thyout, où les chevaux et les chameaux s’arrêtent pour boire une dernière fois, on débouche sur le seuil d’une plaine légèrement ondulée et sablonneuse. L’alfa y pousse partout et dessine des sentiers qui semblent un instant comme tracés au cordeau ; puis, brusquement, il se perdent. Ailleurs, ce sont de véritables cirques, des pistes géométriquement rondes, finement sablées, qu’entoure une banquette de verdure. Cela forme une foule d’obstacles, haies et fossés que les chevaux arabes franchissent légèrement d’un pas toujours sûr, souples dans le saut comme des lièvres. Sur la droite, la montagne se fend en brèche dans la direction d’Ouarkha et de Bou-Semroun. Ce défilé conduit à une source chaude qui jaillit d’une colline de sel. Le manganèse et l’antimoine la font toute violette et bleue sous le reflet du soleil.

Du doigt, Taïeb me désigne cette porte de montagne et il prononce gravement :

— Vois-tu, là-bas, cette brèche ? C’est par là qu’on entre dans le pays des djinns.

Les flancs de cette montagne de sel sont tout couturés de fissures par où jaillissent les vapeurs de la nappe chaude. Souvent on entend dans l’intérieur de la montagne comme de sourdes détonations : ce sont des roches qui s’éboulent, de subites cristallisations qui se forment. Mais je me garde bien de communiquer à Taïeb ces explications par trop scientifiques. Je goûte, au contraire, un plaisir très vif à entendre les légendes qu’il me raconte avec des coups d’œil inquiets dans la direction de la terre maudite.

Donc il y avait une fois une ksourienne qui allait laver des vêtements à la source chaude. Un jour qu’elle tordait son linge, une femme sortit de la montagne, alla vers elle et lui dit : « Veux-tu être mon amie ? Quand tu viendras à cette source, apporte-moi du henné avec des parfums et jette-les dans la fontaine. Moi je sortirai et je te donnerai de l’argent. » La laveuse retourna tous les jours à la montagne et subitement elle s’enrichit. Les gens de sa connaissance étaient fort intrigués. Ils crurent qu’elle donnait quelque part des rendez-vous à un homme riche et ils l’espionnèrent. Ils la suivirent jusqu’à la source. Ils virent le génie qui sortait de la montagne. Mais ce fut la dernière fois que l’apparition se montra : choquée d’avoir été trahie, elle ne reparut plus près de la source.

Toutes les histoires de Taïeb mettent en lumière cette susceptibilité ombrageuse des djinns. Ils veulent qu’on leur soit soumis aveuglément et ils se vengent de la moindre désobéissance. C’est ainsi que fut puni un garçon d’Ouarkha dont les génies avaient enlevé la sœur.

Il était venu la chercher autour de la fontaine chaude. Elle sortit de la montagne pour le saluer et lui dit : « Attends-moi, je te donnerai quelque chose pour notre mère. » Elle lui apporta un sac de cendres et ajouta : « Ne t’arrête pas en route avant que tu sois arrivé à la maison. » Sur le chemin, le frère s’arrêta et songea : « Je vais voir ce qu’elle m’a donné. » Il regarda et, n’ayant trouvé que de la cendre, il vida presque tout le sac au bord de la route. Lorsqu’il fut arrivé chez sa mère, il lui dit : « Regarde ce que ta fille t’envoie. » — « Secoue le sac, » dit-elle. Des pièces d’or tombèrent. Alors le jeune homme retourna en courant à l’endroit où il avait jeté la cendre, mais il ne trouva rien. Désolé, il revint chez sa sœur à la montagne de sel. Elle sortit à sa rencontre et lui dit : « Va, tu n’auras plus rien de moi ; ce que je t’avais donné tu l’as secoué. »

Je veux savoir quelle croyance, Taïeb prête au juste à toutes ces légendes et je lui demandai :

— Toi, Taïeb, tu escaladerais bien la montagne de sel avec ton cheval ?

Le spahi secoue la tête :

— Au milieu de la colline il y a un puits où vivent beaucoup de djinns. Ils tuent ceux qui montent pour boire. Cela est déjà arrivé à un homme de Bou-Semroun. Il avait dit à ses amis : « Moi, j’irai au puits. Attendez seulement en bas jusqu’à ce que je descende. » Il est monté, et les djinns l’ont saisi. Pendant qu’ils l’étranglaient, ses amis l’entendaient crier du bas de la colline : « Il y en a ! Il y en a ! »

Taïeb n’est pas seulement un traditionaliste distingué. Il a la spécialité des récits de chasse. Le plus merveilleux dont j’ai gardé le souvenir, est la poursuite d’un animal mystérieux que mon guide appelait le lamet. Le seul détail précis que j’ai pu obtenir sur ce gibier fantastique, c’est qu’il n’a qu’un pied. Avec ce pied unique, le lamet court plus vite que tous les chevaux. On les crève inutilement à sa poursuite.

Je suis — je ne sais pourquoi — beaucoup plus rebelle aux histoires de chasse qu’aux récits surnaturels, et je ne peux m’empêcher de présenter à Taïeb cette objection candide :

— Comment sait-on que le lamet existe puisque personne ne l’a jamais vu ?

Le spahi a répondu avec sang-froid :

— Si, il y a bien longtemps, un chasseur à tué un lamet. Il l’avait surpris endormi sur son seul pied et appuyé contre un arbre. Alors le chasseur a scié l’arbre et le lamet est tombé par terre.

Ces conversations abrègent une étape monotone et fatigante commencée au cœur de la chaleur et qui s’achève à la nuit.

Autour de nous, c’est la nuit pleine, et la vallée est si large que l’on aperçoit vaguement les contreforts montagneux qui l’encaissent. Les chameaux ont été déchargés, les bagages empilés au centre du campement. Nous n’avons point de tente, les lits sont dressés sous le ciel. Aux quatre coins du carré que nous occupons, les goumiers allument des touffes d’alfa qui brûlent en crépitant avec de hautes flammes. Sur ce foyer nous installons notre bouilloire à thé. Au moment de verser de l’eau, on s’aperçoit que les chameliers ont bu tout le long de la route. Il ne nous reste plus qu’une peau de bouc jaune à moitié pleine. Chacun reçoit donc une ration égale. Puis, comme les feux ont trahi notre présence et comme cette plaine, où débouchent des coulisses de montagnes, n’est pas trop bien famée, on place des sentinelles aux quatre coins du camp. Et nous ne dormons que d’un œil, troublés dans notre sommeil par leur ronde circulaire, par l’inquiétude des chevaux qui, tourmentés de soif, cherchent à se débarrasser de leurs entraves.

J’ai gardé des jardins d’Asla, où nous arrivons le 12 juillet à l’aurore, une impression charmante. Et pourtant j’ai passé là deux mauvais jours dans les angoisses de la fièvre.

Comme mon désir est d’encourager ceux qui me liront à se mettre en route et non de leur ôter l’envie de tenter ces promenades lointaines, je me hâte d’indiquer le remède qui m’a guéri comme par miracle. Il faut avaler de l’ipéca à hautes doses avec des litres d’eau bouillante par-dessus. Quelques bonnes prises de quinine après le sommeil qui suit le remède remettent un homme sur les jambes. C’est le vrai baptême de la Ligne.

Donc le deuxième jour de halte, je me lève tout ragaillardi de mon lit qu’on a dressé sous un berceau de grenadiers. Nous allons tirer quelques palombes dans les palmiers de l’oasis. Pendant ce temps, des conserves d’asperges et d’ananas rafraîchissent dans le ruisseau. Et nous soupons, ce soir-là, comme des sultans, de quatre pigeons enfilés sur une baïonnette, flambés au feu clair, avec du jus d’ananas dans nos tasses et une pleine bassine de lait de brebis pour le dessert.

Le lendemain, à la pointe du jour, je vais réveiller Taïeb. Je lui fais seller ma jument. Puis nous partons au grand trot sans réveiller le goum dans la direction de Chellala.

On n’imagine pas les changements qu’une semaine de voyage produit dans la petite philosophie d’un raisonneur. Il y a quelques jours, j’étais prodigieusement choqué de la raideur militaire avec laquelle mon camarade traitait les ksouriens. Je n’avais pu m’empêcher de lui communiquer mes impressions. Nous avions controversé là-dessus et il m’avait répondu :

— Mon ami, je ne vous donne pas quinze jours de voyage pour que vous vous dépouilliez de vos idées de Paris et que vous les abandonniez sur la route. Si vous vous placez avec les Arabes sur un terrain d’égalité, si vous persévérez dans vos nuances de politesse, ces gens-là vous monteront sur le pied.

J’ai eu l’occasion d’expérimenter ce matin combien ces paroles étaient véritables. Nous arrivons à Chellala sur le coup de neuf heures. Le caïd est descendu au bas du ksar pour visiter ses palmiers. D’autre part, les gens auxquels je m’adresse pour obtenir du lait et des fruits refusent de me servir avant son retour.

Je me fâche tout rouge : six heures d’étrier ouvrent l’appétit, disposent à la sieste. Et je ne me sens nulle envie d’attendre, une heure ou deux, le bon vouloir du caïd. Je descends donc de cheval et je me mets tout seul en quête d’un jardin qui me convienne.

Justement en voici un qui semble bien abrité et d’où l’on a sur la vallée une vue charmante. Malheureusement il n’y pas de porte. L’entrée est soigneusement murée, avec des pains de boue. Je démolis cette maçonnerie à coups de talon. J’ordonne à Taïeb d’élargir le trou. Quand il est assez large, je me glisse victorieusement dans la place.

Un quart d’heure plus tard, mes ksouriens reviennent avec des révérences, des baise-mains et des saluts, — transformés. Ils m’apportent un tapis, des abricots et du lait de chèvre. Ils s’assoient en rond pour me faire honneur.

Je me débotte devant eux, et, mollement étendu sur le dos, je bois mon lait à la régalade. Il est trait depuis une heure : il me descend jusque dans les talons.

Décidément, je deviens tout à fait « grandes tentes. »

… En voyage, c’est une sagesse de saisir l’occasion du déjeuner, de ne pas trop chicaner sur l’ordre des plats, voire d’avaler par provision un ou deux litres de lait par-dessus le rôti, si le hasard vous fait passer sous le vent d’un troupeau de bêtes laitières.

Je fais ces réflexions ce soir, 14 juillet, sur le coup de neuf heures, et je me félicite d’avoir englouti la veille une prodigieuse quantité de lait aigre et d’abricots. Voilà, en effet, sept ou huit heures que nous sommes en selle, et il est infiniment probable qu’il faudra coucher sans souper.

Les goumiers, obligés de marcher au pas, sont partis ce matin de Chellala, en pleine chaleur. Tant qu’a duré le jour, nous avons marché dans les pas des chameaux ; mais la nuit a beau être superbe, elle n’est point encore assez brillante pour éclairer une piste et nous sommes tout à fait perdus.

De temps en temps, le peloton se reforme, et, tous les quatre à la fois, nous lançons un grand cri clair. La vallée est large comme un bras de mer, des massifs rocheux la coupent de murailles à pic : il faut contourner ces obstacles. Et comment deviner si le goum s’est engagé à droite ou à gauche ? Or non seulement les chameaux portent nos effets, nos lits de camp et nos munitions, mais toutes les conserves et la provision d’eau. De plus ils sont partis ce matin avec un mouton bêlant derrière eux ; nous l’avons acheté aux ksouriens de l’oasis. Il était convenu qu’on le rôtirait ce soir, tout d’une pièce, en plein vent, pour régaler nos gens à l’occasion de la fête nationale.

Ce n’est pourtant pas le regret de ce rôti pantagruélique qui me tourmente sur ma selle ; en ce moment, je donnerais tout le filet du mouton pour une gorgée d’eau.

Onze heures du soir. — La nuit est toujours fourmillante d’étoiles, et, devant nous, les ténèbres aussi profondes. Tous les cent mètres, les guides descendent de cheval pour flairer la piste. Ils affirment qu’ils nous ont engagés dans la bonne voie ; le goum doit être campé à un kilomètre de nous. Alors, pour le rallier, nous déchargeons nos fusils en l’air et, malgré l’obscurité qui, presque à chaque pas, tend des pièges sur la route, les chevaux prennent le galop. Taïeb est en tête. Il escalade un monticule, il se retourne vers nous avec des cris. Là-bas, quatre feux d’alfa flambent, en hautes colonnes, autour d’un campement de caravane. D’où nous sommes, on dirait un village incendié. Il est infiniment probable que ce sont les nôtres. Nous avançons toutefois avec quelques précautions et en jetant des cris de reconnaissance. On est défiant dans ce pays-ci après le coucher du soleil, et les fusils ont tôt fait de partir dans la direction des cavaliers qui viennent du côté de la nuit.

C’est bien pour nous guider que ces flammes ont été allumées. Tout est prêt pour nous recevoir. Afin de nous abriter du vent qui souffle assez vif et qui couche les feux du côté de l’aurore, on a dressé près de nos lits une espèce de rempart avec le tas des bagages. Les chameaux sont debout sur trois jambes, la quatrième patte pliée en deux et garrottée ; les chevaux ont leurs entraves et des tas d’orge versés devant eux.

Au centre du campement pétille un feu très luisant, presque sans fumée. Il éclaire deux goumiers debout ; l’un, les manches relevées sur les bras nus, est encore tout ensanglanté de l’égorgement du mouton. A eux deux, entre leurs mains, au-dessus de la flamme, ils tournent une perche où l’animal est embroché comme un poulet. Une forte odeur de chair rôtie flotte dans l’air, saisit aux narines.

Je me souviens des belles descriptions de mangeailles que j’ai lues autrefois dans l’Iliade ; elles répandaient par la classe un parfum troublant. Elles infligeaient à nos fringales de collégiens, toujours inassouvies, le supplice de Tantale. Eh bien ! la peau craquante, soulevée, rissolée comme du drap d’or, est plus appétissante dans la poésie que dans la flambée de l’alfa. A mesure que la cuisson avance, je sens décroître mon désir de me régaler de celle chair encore palpitante de vie.

Et voici que les cuisiniers jugent que leur rôti est à point. L’un d’eux appuie l’une des pointes de la perche contre terre, puis comme le mouton empalé fait le récalcitrant, de son pied nu et poussiéreux, meurtri aux pierres de la route, le chamelier pousse le rôti hors de la broche. Alors, cérémonieusement, par les quatre pattes, on nous l’apporte tout ruisselant de graisse et on le pose à cru, sur ma cantine. Le goum fait cercle. On attend que nous ayons rassasié notre faim pour jouer des mâchoires.

Le morceau de choix, c’est le filet. Il faut le chercher à la pointe du couteau, le long des côtes. On l’arrache avec ses mains ; on le mange tout dégouttant de jus, sans fourchette et sans pain.

Je voudrais bien voler à mon camarade la moitié de sa faim. Mais au moment de mettre la dent dans cette viande encore toute saignante sous une couche de brûlé, une étrange idée m’assaille qui me fait lever le cœur : ce mouton a l’air d’un petit enfant fraîchement égorgé. La hantise est si persistante que je me détourne pour achever dans un coin une vieille boîte de « corned beef » et pour ne pas être témoin d’un repas de cannibales…

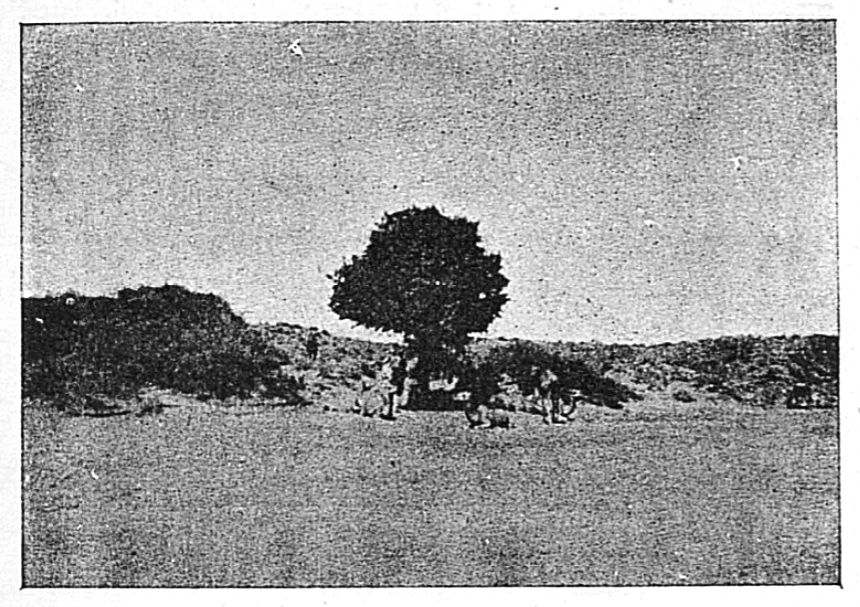

… Une des meilleures surprises de ces traversées des hauts plateaux, c’est la rencontre du bétoum.

Depuis des heures, souvent depuis des jours, vous cheminez dans un paysage de décor immobile : à droite, à gauche, des murailles de rochers, sous vos pieds un tapis d’alfa, tout dépecé, déchiqueté, qui laisse voir le sol rouge. Pas une verdure qui dépasse le genou du cheval. Et voilà que soudain, dans cette platitude, surgit un grand et bel arbre, rond et fourni de feuillage comme un pommier, robuste comme un chêne, droit et lisse de tronc comme une colonne, jusqu’à l’épanouissement de sa ramure déployée en parasol.

La présence du bétoum dans ces solitudes et dans ces aridités étonne. Elle semble un fait miraculeux. Il veille là, chargé d’une mission providentielle. Il étend un peu d’ombre sur ceux qui sont las de la route. On éprouve sous son feuillage ce respect qui saisit dans les vaisseaux d’église. Et vraiment il y a longtemps que le bétoum est considéré comme un arbre sacré, comme une intervention directe de Dieu. C’est lui que, depuis des siècles, la tradition dessine au seuil des bibles ; il porte le fruit de la tentation, le premier couple humain est debout sous son ombre. De même fleurit-il dans la pierre, au front des cathédrales gothiques.

Nous trouvons au pied du bétoum de Kert un vieil homme à barbe grise, immobile, majestueux dans ses haillons. Tout à l’entour, des moutons broutent, éparpillés dans un bosquet de lauriers-roses. Nous entendons leurs pas légers sur l’herbe, et, comme ils se pressent du côté du ruisseau, le frôlement doux de leurs épaules laineuses. Depuis des jours, des semaines peut-être, ce vieux vit dans l’isolement, dans le silence de toute parole humaine. Pourtant il ne se lève pas à notre approche, même il ne paraît point s’apercevoir de notre venue. Et je songe qu’il est là depuis des siècles, depuis les temps bibliques où Dieu se cachait dans la cime des arbres pour causer avec les pasteurs.

Les gens de ce pays sont religieux comme les choses elles-mêmes. Nous sommes entrés ce matin dans une vaste plaine où débouche une petite coulisse de montagnes. Ce défilé semble avoir été taillé pour abriter des embuscades. Dès le seuil, nos guides qui marchaient par devant ont tourné bride. Ils sont venus rôder autour de nous avec l’intention évidente de nous adresser quelque requête. Enfin, Taïeb, qui est le plus hardi, porte la parole, il demande :

— Veux-tu nous permettre de traverser cette plaine au galop ?

— Pourquoi au galop, Taïeb ?

Le spahi répond sans embarras :

— Cette plaine-là est consacrée à Sid-el-Harrek, le saint des cavaliers qui partent pour le pillage. Les croyants lui doivent l’hommage du galop.

La permission est accordée. Aussitôt, debout sur leurs étriers, nos deux spahis s’enlèvent dans une course folle. Ils diminuent à vue d’œil : leur foi est grande, le jarret de leurs chevaux solide ; Sid-el-Harrek sera content d’eux. Mais pour nous, nous ne pouvons nous empêcher de rire à la pensée de cette dévotion des guides officiels qui nous gardent, pour le patron canonisé du brigandage arabe.

Peut-être bien qu’en comparant nos convictions et nos actes d’hommes civilisés on trouverait par-ci par-là des disparates non moins plaisantes. Du moins, y a-t-il un fonds de sentiments très simples, tout à fait primitifs, qui sont en tout pays le sol de la nature humaine. C’est, par exemple, la tendresse pour les enfants.

Je causais de ce sujet-là, l’autre matin, avec Taïeb. Il m’a dit :

— J’ai failli ne pas vous servir de guide, car ma femme a mis au monde un garçon la veille de notre départ.

— Comment l’as-tu appelé ?

— Mohammed.

— C’est ton premier enfant ?

— J’avais déjà deux filles, mais ça ne compte pas.

Et là-dessus, il laisse éclater sa joie. Son fils sera spahi ; lui-même lui apprendra à monter à cheval.

Soudain il s’interrompt et déclare :

— En France, il y a beaucoup d’hommes qui ne sont pas mariés. C’est mal. Car, enfin, ceux qui ne sont pas mariés pensent comme les autres ? Alors, pourquoi ?

Évidemment, Taïeb n’a pas ouvert les romans à la mode. Il serait fortement scandalisé de lire l’apologie du célibataire oisif et coureur de bonnes fortunes qui fleurit sous la plume des romanciers contemporains. Cette naïveté fera sourire les exquises adoratrices de tous les Mariolle et de tous les Cazal qui tiennent chez nous les cœurs enchaînés. Mais peut-être se rencontrera-t-il dans un coin un sage qui trouvera bonne odeur à cette ingénuité de sauvage et qui écrira l’opinion de Taïeb, en note, au bas d’un chapitre du Huron.

… La civilisation ne se trahit pas seulement par le raffinement de sa morale, mais par la supériorité de ses chemins vicinaux. Notre approche de Géryville nous est tout d’abord signalée par l’apparition d’un tronçon de route frayée en plein rocher.

Nous passons notre dernière nuit sur les hauts plateaux au ksar de Sid-el-Hadj-ben-Ameur, tout à fait en dehors du chemin, dans un bas-fond. Le village est dominé par un marabout comiquement coiffé d’une boîte à conserves. Comme nous sommes tous voisins de la ville, les gens de l’endroit reçoivent fréquemment des visites et ils connaissent leurs devoirs envers les hôtes. Nous avons affaire à une famille de marabouts très accueillants. Bien que l’heure soit tardive et la nuit tout à fait tombée, ils nous apportent du lait dont ils refusent le payement avec obstination. Le plus vieux de la bande ajoute avec un sourire ironique :

— C’est la moindre des choses que nous puissions faire. Même un chien de Français est sûr de trouver bon accueil chez nous.

La formule arabe dont il s’est servi laisse dans le doute, s’il a voulu dire le chien d’un Français ou un Français de peu d’importance. Nous ne lui demandons pas d’éclaircir sa pensée. Mais, pour répondre à sa politesse, on lui offre un sac de petits gâteaux secs qu’il commence à grignoter gravement. Deux personnages, d’apparences vénérables, tendent la main vers lui pour goûter aux alaouat. Ils sont d’inégale noblesse. Le marabout règle là-dessus l’esprit de sa distribution. L’un des barbons reçoit une poignée de gâteaux. L’autre seulement deux croquignoles, pour goûter.

Nous avons eu ce matin, 17 juillet, une petite déception : les guides nous promettaient qu’au sommet de la côte on toucherait Géryville avec la main. La première borne militaire rencontrée sur la route nous désillusionne : il reste encore une quarantaine de kilomètres à fournir.

Les interminables plateaux qui sont derrière nous étaient d’aspect bien monotone ; mais il faut croire que le paysage vous façonne l’âme, car nous y avons eu plus de patience. On se résignait à cheminer au pas dans ces hautes herbes ; on prenait son temps, n’ayant pas de but devant soi. Sur cette route militaire qui, malgré la solitude du décor, sent son pays civilisé, on enrage d’avancer si lentement. Au sommet de chaque montée, on espère l’apparition de la ville et on se dépite de n’apercevoir que le ruban droit de la route qui hausse et baisse.

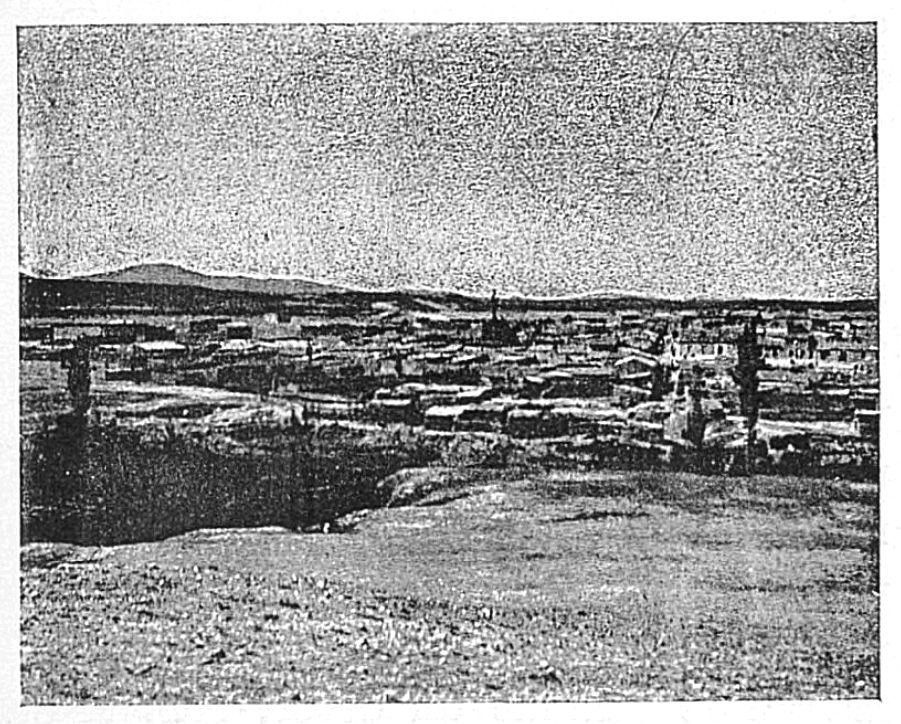

L’ombre est tout à fait descendue sous les pieds de nos chevaux, comme une réverbération dans une rivière, et, depuis deux heures, nous cheminons, les yeux fermés, dans une poussière blanche et craquante comme de la neige. Enfin, à nos pieds, voici le serpentement d’un petit ruisseau qui barre le paysage d’une lignée d’arbres grêles. Derrière, les plateaux se relèvent brusquement en altitude abrupte de montagne ; Géryville est abrité dans ce pli de terrain.

Si ces lignes tombent sous les yeux des officiers en garnison dans ce poste d’avant-garde, ils seront très surpris que leur sort m’ait semblé digne d’envie, que Géryville me soit apparu sous des couleurs de paradis terrestre. Sûrement, l’accueil que nous avons reçus dans ce coin de sable contribua pour une bonne part à une transformation si magique. Puis il faut compter avec la disposition à l’enthousiasme de touristes qui, depuis huit jours, n’ont pas eu un toit sur la tête, qui n’ont bu que de la boue tiède et qui, tout d’un coup, trouvent sur leur route, l’abri d’une maison hospitalière adossée à un jardin, rafraîchie par le sanglot d’un jet d’eau, une maison dont les volets sont clos tout le jour contre le soleil, où le champagne monte gaiement de la cave. Je le sens bien à cette heure, j’ai vu Géryville comme font les enfants qui dans les belvédères regardent le paysage à travers un carré de vitre rose.

Il est bien difficile de faire comprendre à des gens qui, quotidiennement, pour remplir leur tub, n’ont qu’à tourner le robinet de leur toilette, quelle volupté c’est pour un homme qui ne s’est pas débarbouillé depuis une semaine de se placer sous une douche. On lève le visage vers cette pluie bienfaisante pour boire les gouttes d’eau, pour s’en faire aveugler. Et après, c’est la sieste sur un lit qui a des draps, sans bataille avec les mouches. Je m’attarde dans ces délices jusqu’à l’heure de descendre au cercle.

Il est installé dans un vrai jardin, merveilleusement fleuri de roses, mais empoisonné par le voisinage pestilentiel d’un grand lac. Nous y trouvons les officiers de la garnison qui nous attendent ; deux chefs arabes sont assis avec eux, deux marabouts de la tribu des Oulad-Sidi-Cheikh. Ces importants personnages nous ont fait convier à dîner dans leur maison de la ville. Nous devons prendre ce soir notre repas chez le plus âgé des deux, l’agha Si-Ed-Dine ; nous souperons demain chez son neveu Si-Hamza.

J’ai recueilli sur nos hôtes quelques renseignements. J’ai appris que parmi les ordres mystiques, issus de la philosophie de Abou-Hassen, l’un des plus importants dans l’histoire de l’Algérie est précisément représentée par cette famille des Oulad-Sidi-Cheikh. L’ordre qui prit naissance en 1023 de l’Hégire (1615 de J.-C.) à la mort d’un grand seigneur féodal, Sid-Abd-el-Kader-ben-Mohammed, n’est à proprement parler ni une communauté religieuse, ni une congrégation, ni même une association pieuse. C’est un faisceau d’influences maraboutiques aux mains d’individus souvent très divisés, mais qui ont tous une origine commune et qui placent leur autorité sous le patronage de leurs ancêtres. Le caractère maraboutique de ces aïeux morts en odeur de sainteté a contribué pour une large part au développement de l’influence des Oulad-Sidi-Cheikh. Elle est immense dans le Sud algérien. Elle s’étend du Touat au pays touareg. D’ailleurs le rôle religieux de ces chefs se borne à exploiter le fétichisme des vassaux et des clients aux profit d’intérêts exclusivement temporels et politiques.

Si-Hamza et ses deux oncles, Si-Ed-Dine et Si-Kaddour, ne peuvent faire un pas dans le Sud sans se heurter aux tombeaux de leurs ancêtres. Ils entretiennent particulièrement le souvenir de l’aïeul qui devint célèbre dans tout le monde musulman sous le nom de Sidi-Cheikh. Et il semble à distance que cet homme fut grand par ses vertus. A une époque où la force régnait seule il ne s’occupa que d’exercices de piété ; par l’unique autorité de son nom et de son caractère, il devint, à la satisfaction de tous, l’arbitre du Sahara. Il réglait sans appel les différends qui s’élevaient entre les nomades. Il dut bâtir cinq ksour pour abriter la foule de faibles et d’opprimés qui se pressait autour de sa personne. Quand il mourut (1545 de J.-C.) après avoir vécu quatre-vingt-quatre années musulmanes, il laissa un testament qui affranchissait ses nombreux esclaves nègres et qui les désignait pour être administrateurs du temporel de la zaouiya qu’il avait fondée. Il avait engendré dix-huit enfants ; le fameux Bou-Amama, le chef de l’insurrection de 1881, descend de Sidi-Cheikh par Sidi-Tadj dont la famille s’installa chez les Amour et aux environs des deux Moghrar.

A notre vue les deux chefs se lèvent ; leur haïks de soie sont d’une blancheur immaculée sur laquelle se détache à ravir le ruban rouge de la Légion d’honneur. C’est avec les chapelets et les croix d’ambre, les seules notes de couleur qui font vibrer la neige de leurs costumes. Ils nous reçoivent avec le salut militaire, la main portée à leur tempe.

Je les regarde attentivement. Tous deux sourient du regard et des lèvres, de ce sourire ironique qui erre sur toutes les faces musulmanes et qui, chez les chefs, révèle avec la trahison une gênante profondeur de mépris. D’ailleurs, l’un et l’autre, ont cette élégance de manières qui en tout pays est l’apanage de la noblesse, le fruit de la puissance héréditaire. Leurs expressions sont toutefois différentes ; l’habitude ordinaire du visage de l’agha Si-Ed-Dine, c’est la dignité parfaite, le calme musulman. On m’a dit qu’il était fils ou petit-fils de négresse. Cette tare révélée par la couleur foncée de son teint n’empêche pas que Si-Ed-Dine soit considéré par les croyants comme l’héritier le plus direct des vertus du glorieux ancêtre.

Pour Si-Hamza, c’est un enfant gâté, le type du fils de famille à qui l’on pardonne toutes les fantaisies, de ces princes que le bon peuple de chez nous appelait autrefois « bien-aimés ». D’une dizaine d’années plus jeune que son oncle l’agha, il a tout juste dépassé la trentaine. Je n’ai pas vu sur toute ma route un type plus parfait de beauté masculine : le profil est d’une grande pureté dans son dessin d’oiseau de proie, la barbe fine et très noire, l’œil langoureux et dur, la stature haute, la démarche élégante ; les pieds et les mains accusent la race.

Si-Hamza n’est pas seulement un grand coureur de filles, c’est un joueur émérite ; au moment de notre arrivée, il vient de gagner aux cartes quelques milliers de francs à son oncle. Il s’asseoit près de moi pour me conseiller aux dominos où, en bon normand, j’ai des prétentions. Tant qu’il me donne ses avis la chance ne m’abandonne pas ; il me quitte pour aller causer avec un officier de la légion et je suis battu à plates coutures.

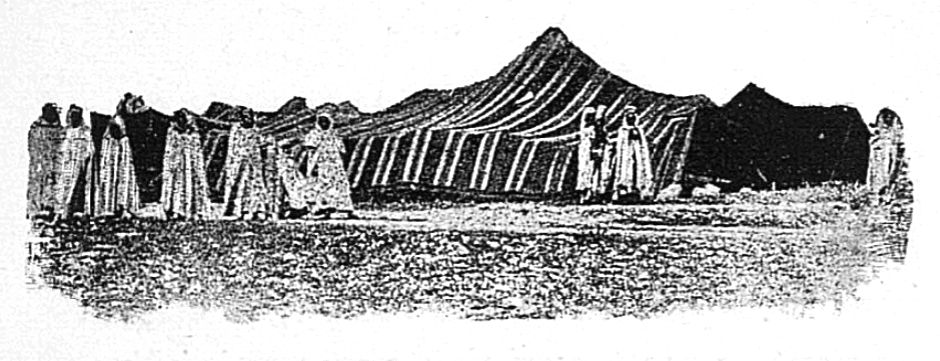

Puis on se lève afin de suivre l’agha jusqu’à sa maison. Il n’y vient guère que pendant les grandes pluies d’hiver et quand le bureau arabe l’appelle à la ville ; le reste du temps, il préfère camper au désert avec ses cavaliers, ses femmes et ses clients autour de lui.

La salle à manger ouvre à deux battants directement sur la rue. C’est une pièce longue comme une galerie, dans une demeure bâtie à l’européenne. Sur la cheminée, une boîte à musique remontée en notre honneur, joue un air de la Grande-Duchesse ; le service est à la française avec des assiettes bordées d’un filet bleu et or, des verres à pied, une nappe damassée, des candélabres. Tous les officiers invités par l’agha sont venus en grande tenue ; la vilaine tache de mes vêtements sombres déshonore seule cette table multicolore. Je n’ai jamais senti si fort la nécessité d’inventer un uniforme pour les civils.

L’agha, qui ne boit que de l’eau, a pourtant soigné la carte des vins. Nous avons du Sauterne, du Bourgogne et du Champagne. Quant au neveu, les grands crus de France ne l’effrayent pas, et lorsqu’on lui demande en riant s’il ne craint point de scandaliser les gens qui le servent, il répond avec sang-froid :

— C’est mon médecin qui m’a défendu de mettre de l’eau dans le vin que je bois.

Je n’ai jamais vu un aussi surprenant pince-sans-rire. Si-Hamza est venu autrefois à Paris. Il comprend fort bien le français ; il est en état de prononcer quelques phrases. Sa préoccupation constante est de nous paraître « très Parisien ». Il me crie à travers la table :

— Paris choknozoff… Moi, très bécarre.

Comme je le vois si désireux de se tenir au courant des modifications de l’argot du boulevard, je le prends dans un coin et je lui apprends que les deux termes dont il vient de se servir ont un peu vieilli. On ne dit plus à l’heure qu’il est d’un homme « dans le mouvement » qu’il est « très bécarre », mais bien qu’il est « fin de siècle ».

Si-Hamza semble enchanté de cette révélation. Il répète cinq ou six fois de suite :

— Fin de siècle… fin de siècle…

Et il fait le tour de la table pour étonner les convives par le déballage immédiat de son récent savoir.

Il nous conte, d’ailleurs, dans le cours de la soirée, une historiette que je ne puis résister au plaisir de rapporter tant elle me paraît caractéristique.

Lors de son dernier voyage à Paris, Si-Hamza était descendu au Grand-Hôtel avec son oncle Si-Ed-Dine. Un soir que les deux marabouts regagnaient leur logis, ils furent arrêtés sur le boulevard par une de ces promeneuses nocturnes qui n’ont point d’autre profession que d’indiquer le chemin aux étrangers.

— Que veut cette femme ? demanda l’agha qui n’entend point le français.

Si-Hamza répondit gravement :

— C’est une malheureuse dont le père est mort. Elle sait que tu es très généreux. Elle vient te demander de quoi le faire enterrer.

— Combien dois-je lui donner ? reprit l’agha.

— Je crois que cinq louis feront l’affaire. Veux-tu que je les remette de ta part ?

L’oncle donna à son neveu un billet de cent francs tout neuf. A l’heure qu’il est, il ignore encore que Si-Hamza aida la demoiselle à enterrer son père, avec des écrevisses autour.

J’ai rendez-vous le lendemain matin avec ce neveu vraiment « fin de siècle » pour visiter les boutiquiers de Géryville.

C’est dimanche. Il me conduit au petit marché tout à fait désert. Il me montre un âne pelé qui prend le soleil seul au milieu de la place, et il prononce :

— Géryville… toujours aussi gai que ça… La place de l’Opéra… à Paris… Ah !

Nous sommes suivis par une foule de dévots, des hommes, des enfants, qui cherchent à toucher les vêtements du marabout, à baiser ses mains.

Dans le tas, un nègre affreusement lippu est plus acharné que les autres ; il s’est emparé d’un pan de haïk. Mais Si-Hamza le repousse de son poignet solide :

— Va laver ton museau !

Il est impossible d’apporter moins de ménagements dans le soin de sa popularité. Si-Hamza met évidemment de l’amour-propre à en agir de la sorte devant un roumi. Il sait que nul affront ne découragera la piété des croyants pour l’élu qui a dans les veines le sang sacré de Sidi-Cheikh. Et il jongle avec son magique pouvoir.

Le repas qu’on nous offre témoigne du désir où a été notre hôte de nous recevoir à la parisienne et d’éclipser le luxe de réception de l’agha. Si-Hamza n’a point de boîte à musique sur sa cheminée, mais une belle pendule du Marais, une Polymnie accoudée à un cylindre où les heures roulent. Le long des murailles s’alignent des coins de feu bretons dont le bois a été doré. Ils alternent avec des fauteuils en peluche brodée d’un ton tapageur. Si-Hamza a pris grand soin d’écarter de son repas tout mets de cuisine arabe. Il a dû se faire violence pour conserver la place de rôti au mouton entier qui, maintenant, ne me dégoûte plus. Les honneurs du menu, placé avec un bouquet de fleurs sur chacune de nos serviettes, sont pour un plat dont notre hôte attend des compliments :

TRIPES A LA MODE DE CAEN

Et il ne semble pas moins satisfait à la vue d’une pièce montée, une forteresse de nougat que l’on sert, enveloppée de gaze, comme un lustre, à cause des mouches. Le long du repas, il plaisante et parade pour les roumis, tandis que l’agha le suit d’un regard tout ensemble attristé et indulgent. Il fait circuler sa photographie, qu’il contemple avec satisfaction, mais sans se rendre compte bien au juste de ce qu’il nous montre. Car tous ces gens du désert sont incapables de se reconnaître dans une image où la couleur manque. Mahomet interdit la reproduction de la figure humaine et l’œil arabe, sans éducation héréditaire, ne démêle rien dans l’abstraction du dessin. Pour tenter une expérience, j’ai montré quelques jours plus tard le portrait de deux enfants à une femme arabe. Elle m’a répondu :

— Quelle belle poitrine !

Elle croyait que je lui faisais voir une beauté célèbre de mon pays.

Le café bu avec les liqueurs, au moment où les convives se lèvent pour prendre congé, Si-Hamza nous réunit, deux ou trois, à l’écart, et nous dit à l’oreille :

— Faites semblant de partir, je veux vous donner une btta.

La btta, c’est un divertissement de danses. Celles que j’ai vu l’an dernier à l’Exposition, et, plus tard, dans un coin de la Kasbah de Tanger, n’ont pas épuisé ma curiosité. J’accepte avec plaisir l’invitation de notre hôte.

Quand tout son monde est parti, il nous introduit dans une petite cour intérieure sur laquelle la salle à manger s’ouvre par sa porte et ses deux fenêtres. A gauche, sous une ogive, il y a une espèce d’estrade recouverte d’un tapis ; c’est là que le maître de la maison se couche pour la sieste.

Comme la nuit est noire, une corde a été tendue en travers de la cour ; des lanternes de papier y sont accrochées. Si-Hamza qui a disparu une minute, nous revient habillé à l’européenne : plus de turban, de haïk ni de burnous, mais une jaquette d’alpaga et un petit bonnet de soie noire.

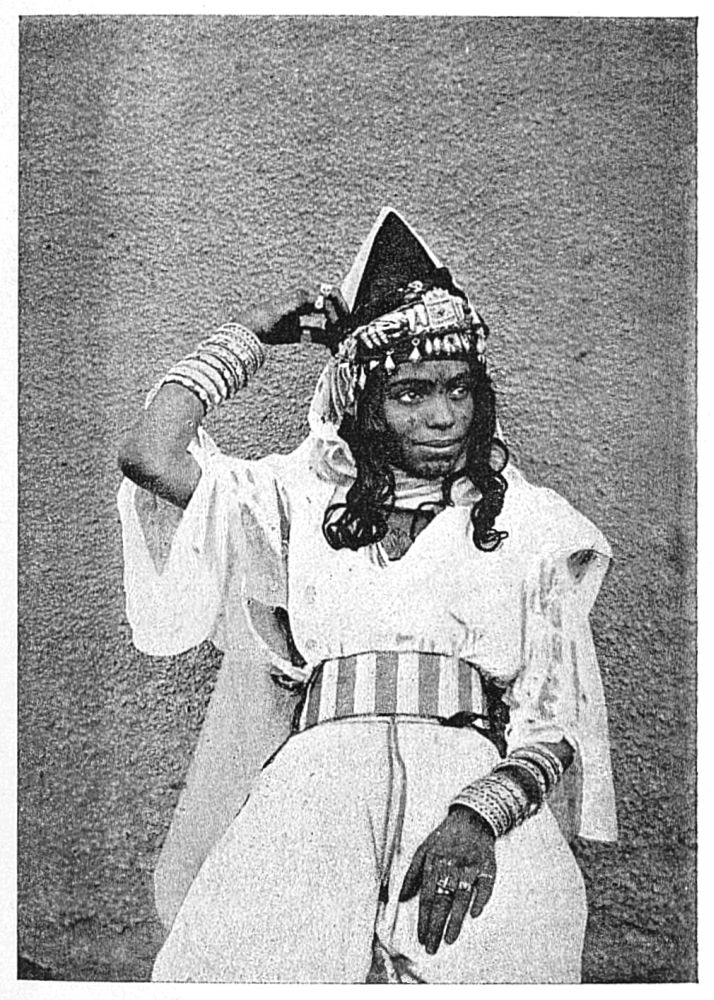

Presque aussitôt, les femmes qu’on à été chercher en ville se présentent, une par une. Elles arrivent, enveloppées dans des voiles de premières communiantes qui les cachent tout entières, de la coiffure aux pieds. Elle feignent de grands effarements de pudeur quand Si-Hamza, sans façon, leur découvre le visage. En voici au moins une douzaine, des Fatmas, des Nouras, des Féridjés. La plus âgée n’a pas plus de vingt ans, la plus jeune, Aïcha, va sur dix à peine ; elle est accompagnée par sa mère.

Dans cette demi-clarté, à la lueur des lanternes, leurs costumes semblent d’abord défier l’analyse : un petit hennin doré surmonte un premier turban de soie noire qui couvre entièrement les cheveux, descend presque jusqu’aux sourcils. Le tout est recouvert d’un voile de gaze, rose, bleue ou verte, avec un semis d’étoiles en cuivre. Le corps est habillé dans une espèce de surplis d’enfant de chœur, sous lequel apparaît une tunique de couleur changeante qui crève cette chemise de mousseline aux manches, aux épaules. Une large ceinture soutient le ventre, très bas, coupe la femme en deux, lui rallonge le buste, la rapproche de terre. Et sur toutes ces étoffes flottantes, pend une telle profusion de sequins, de chaînettes, d’amulettes, de bijoux d’argent et de corail, de pièces enfilées soutenant une serrure symbolique, que ces petites danseuses semblent moins des femmes vivantes que des statues chargées d’ex-voto, comme on en voit dans les églises. Leur front, leur nez, leur menton, leurs pommettes sont peints de fleurs et d’étoiles bleues ; le khol agrandit leurs yeux, le souak rougit leurs dents et leurs gencives ; des mitaines de tatouage serrent leurs poignets, descendent jusque sur les mains, délicates comme de la dentelle. Et leur visage est d’une immobilité atone en dehors de la brusque détente du rire.

Comme notre présence semble les intimider un peu, Si-Hamza va de l’une à l’autre, les caresse, les excite. Donc, elles dansent deux par deux ; tantôt elles se font face, tantôt elles s’enlacent. Et alors elles se voilent la figure avec leur mouchoir. Lorsqu’elles sont lasses de faire rouler leurs hanches, l’orchestre se tait une seconde. Nous nous levons alors, et, selon la coutume, nous venons leur coller des pièces d’argent sur le front, très fort avec de la salive. Il s’exhale de leur personne une odeur fade, écœurante, de laine trempée de sueur, de graisse de mouton, de musc à treize sous.

Pour la seconde partie de la fête, Si-Hamza nous a promis des chansons. Il fait asseoir son pensionnat, en rond, autour d’un grand tambourin. Elles frappent là-dessus toutes ensemble une cadence avec leurs doigts. Mais les airs ont du mal à leur jaillir de la gorge. Décidément elles ont honte. Alors notre hôte recourt à un ingénieux artifice : il s’approche sournoisement des danseuses avec une paire de pistolets qu’il décharge, en même temps, au-dessus de leurs têtes.

C’est comme un signal de théâtre.

En une seconde, l’odeur de la poudre grise ces filles de guerriers. Toutes en chœur, elles lancent un formidable « pihouït ! » aigu, déchirant. Les voilà debout, en deux camps : elles s’abordent, elles reculent. Elles chantent, elles tapent dans leurs mains, elles rient à grands éclats. Le nègre qui bat du tambour, le flûtiste qui souffle à pleines joues dans sa rhîata, s’emballent comme les danseuses.

Et Si-Hamza, debout sur les marches de sa salle à manger, devant le décor de la table desservie, des bouteilles en débandade, les candélabres qui meurent, s’écrie, en appuyant contre sa haute taille la tête de la petite Aïcha :

— Moi, je suis marabout !

Géryville marque le premier tiers de notre route. Nous y restons trois jours pour nous refaire et pour compléter nos provisions. Taïeb, Kaddour et les chevaux ne nous accompagneront pas plus loin. Deux jours de marche nous séparent à peine du Sahara et si les chevaux valaient mieux que les chameaux pour traverser les plateaux des ksour, pour descendre les escaliers de rochers, pour franchir les mauvais pas de cette région montagneuse, il est impossible de les emmener plus loin. L’eau et le fourrage vont manquer en même temps ; le cheval ne peut se mettre en route que suivi d’un mulet qui porte pour lui des provisions d’orge. Ce mulet, quoique plus sobre, prétend lui-même à manger et à boire. Il faudrait s’encombrer de toute une suite de bêtes de somme qui ralentiraient singulièrement notre marche.

Nous avons donc fait venir de Ouargla deux méhara pour notre usage et trois guides montés comme nous. J’attends pour noter les impressions de mes débuts en chameau-coureur que ma bête et moi nous ayons fait plus complète connaissance.

Je crayonne tout de suite le portrait de nos guides. Ce sont Brahim, Ben-Aiech et Cheikh-ben-Bou-Djemâa, trois des Chaamba de Ouargla et de Metlili.

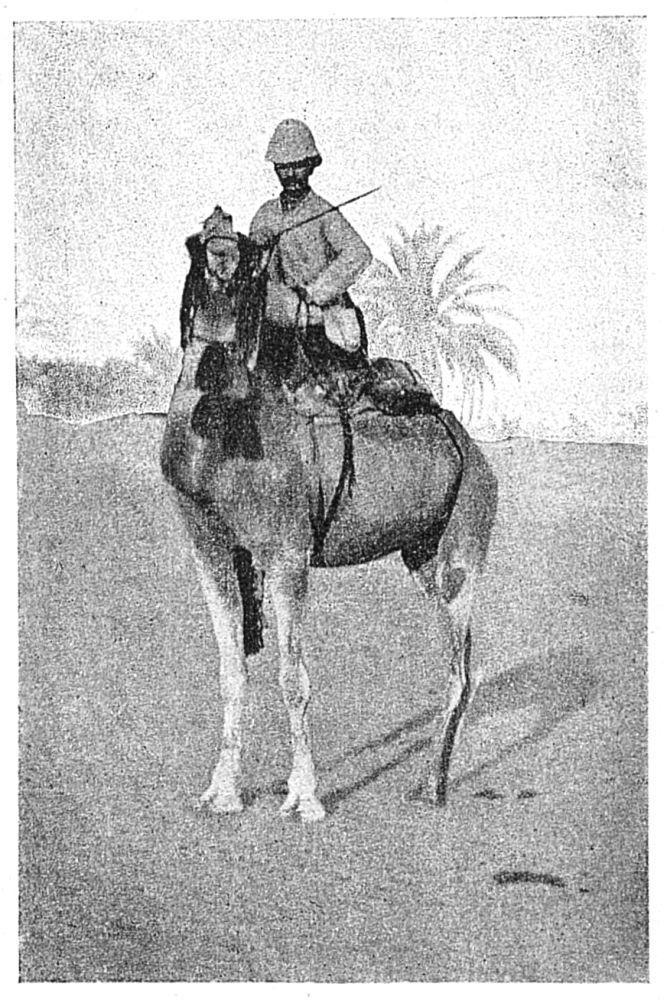

Notre Brahim est un petit homme maigre, d’une trentaine d’années, singulièrement alerte et robuste. L’expression de ses traits, comme celle de ses compagnons, est bien plus individuelle que les visages d’Arabes qu’on rencontre dans les provinces du Nord. Par là, malgré le cuivre de son teint, Brahim semble plus voisin de nous. Bien qu’il soit vêtu de façon minable, d’un burnous sale, effiloché du bas, il ne manque point de distinction dans ses manières. C’est une nature fière, presque farouche, avec on ne sait quoi dans la démarche et le ton, dans la parole, qui rappelle la politesse ecclésiastique. Aussi bien, Brahim est-il membre d’une confrérie religieuse. Entièrement glabre, ses yeux très noirs, très vifs, ont une mobilité d’écureuil. Le menton se termine en pointe comme un museau de bête. Brahim, qui ne porte point le turban, mais seulement une calotte, coiffée d’un pan de burnous, s’enveloppe volontiers le bas du visage. Cette habitude achève de lui donner au repos une apparence féminine que dément, dans l’action, la décision de ses gestes. Il est attaché au bureau arabe de Ouargla en qualité de cavalier de Makhzen. Comme c’est un merveilleux monteur de méhari et qu’il sait choisir ses bêtes, on l’emploie à titre de courrier extraordinaire dans les missions difficiles. Il part, il ne s’arrête plus. Il a fourni de la sorte jusqu’à cent cinquante kilomètres de chemin en vingt-quatre heures presque sans quitter la selle. Le 14 juillet dernier, aux courses de méhara qui ont été données à Géryville, il a gagné le prix. Au moment où il a reçu l’ordre de venir nous rejoindre, il rentrait à Ouargla d’un voyage au sud du Maroc.

Le second guide, Ben-Aiech, n’a pas tant de relief. C’est dans le grand manteau bleu d’uniforme, un demi-noir avec un nez très droit, des dents éblouissantes. Il appartient au Makhzen de Ghardaïa, et il est spécialement chargé de nous conduire jusqu’au M’zab.