Title: Hochtouren im tropischen Amerika

Author: Hans Meyer

Editor: Karl Heinrich Dietzel

Release date: May 16, 2023 [eBook #70774]

Language: German

Original publication: Germany: F. A. Brockhaus

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Im Original unterschiedliche Schreibweisen insbesondere von Ortsnamen wurden beibehalten.

Hans Meyer

Leipzig / F. A. Brockhaus / 1927

Copyright 1925 by F. A. Brockhaus, Leipzig

| Seite | |

| Hans Meyer. Von Dr. Karl H. Dietzel | 5 |

| Einleitung | 12 |

| Der Chimborazo | 23 |

| 1. Der Berg | 23 |

| 2. Der Anmarsch | 35 |

| 3. Die erste Besteigung | 50 |

| 4. Die zweite Besteigung | 67 |

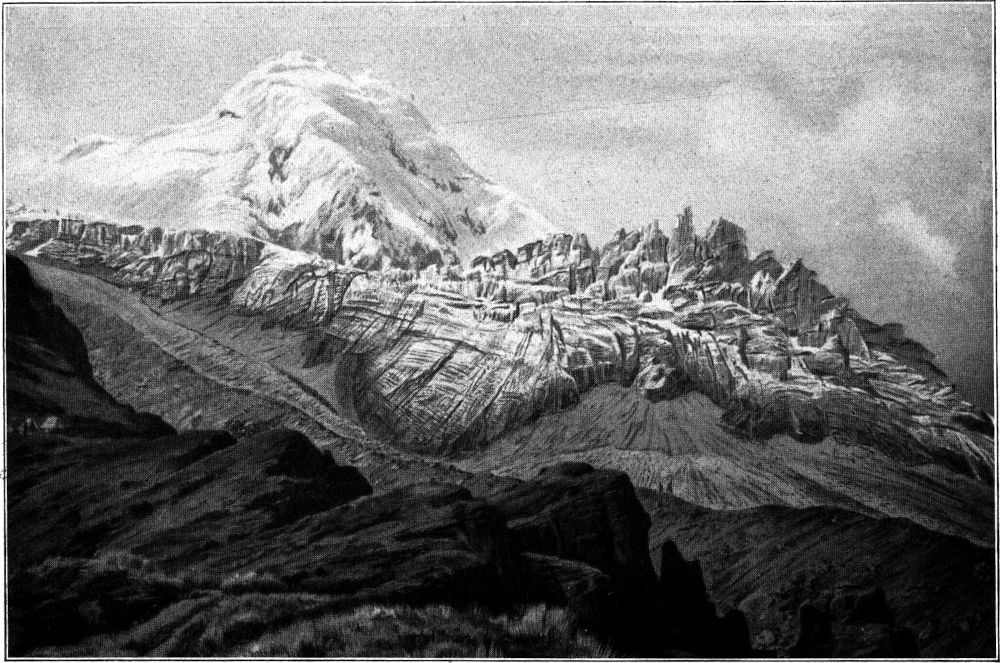

| Der Cerro Altar | 83 |

| Der Antisana | 104 |

| 1. Der Anmarsch | 104 |

| 2. Die Besteigung | 112 |

| Der Cotopaxi | 128 |

| 1. Der Berg | 128 |

| 2. Der Anmarsch | 136 |

| 3. Die Besteigung | 145 |

[5]

Das vorliegende Buch »Hochtouren im tropischen Amerika« ist die Fortführung des Bandes 25 dieser Sammlung, der Hans Meyers Hochtouren im tropischen Afrika gewidmet war. Der Lebensgang Hans Meyers ist dort ausführlich geschildert worden, und deshalb seien hier die Hauptdaten nur kurz wiederholt.

Hans Meyer wurde am 22. März 1858 in Hildburghausen (S.-Meiningen) geboren und kam 1874 mit der Übersiedlung des väterlichen Verlagsunternehmens, des Bibliographischen Instituts, nach Leipzig. Seine Studentenjahre, in denen er sich hauptsächlich der Geographie, der Geschichte und den Staatswissenschaften widmete, führten ihn nach Leipzig, Berlin und nach Straßburg, wo er auch promovierte. Dem väterlichen Verlag hat er den Hauptteil seines arbeitsreichen Lebens bis zum Jahre 1915 geweiht, dann erhielt er einen Ruf als Professor der Kolonialgeographie und Kolonialpolitik und als Direktor des Kolonialgeographischen Instituts an die Universität Leipzig, an der er noch heute wirkt.

In die Zeit vor seiner akademischen Tätigkeit fallen seine zahlreichen und weiten Reisen. Sie führten ihn 1881–1883[6] um die ganze Erde, 1886/87 nach Südafrika und Ostafrika, 1888 und 1889 ebenfalls dorthin, wobei es ihm gelang, als Erster den Gipfel des 6010 Meter hohen Kilimandjaro zu erklimmen. 1894 weilte er auf Tenerife und bestieg den Pik, 1899 arbeitete er abermals am Kilimandjaro, 1903 in Ecuador und 1911 zum letzten Male in Ostafrika, das seiner Länge nach durchquert und in seiner nordöstlichen Ecke, dem Zwischenseengebiet, näher untersucht wurde. Auch diesmal wurden zwei Hochgipfel, der 4500 Meter hohe Karissimbi und der aktive Niragongovulkan, bezwungen.

Die Früchte dieser Reisen hat Hans Meyer zunächst in mehreren größeren Reisewerken niedergelegt. Der Band 25 dieser Sammlung und auch der hier vorliegende Band bringen Auszüge davon. Aber darüber hinaus hat der Gelehrte eine umfassende rein wissenschaftliche Tätigkeit entfaltet. Sie nahm ihren Ausgang anfänglich von seiner literarischen Arbeit im Bibliographischen Institut. Die Sammelwerke »Das deutsche Volkstum«, zu dem er selbst einen einleitenden Abschnitt schrieb, und die Sieverssche »Länderkunde« verdanken ihm ihre Entstehung, und grundlegend wurde sein »Deutsches Kolonialreich«, zu dem er den starken Band Deutsch-Ostafrika beisteuerte. Neben diese rein wissenschaftlichen Arbeiten treten zahlreiche mehr praktisch eingestellte Aufsätze und Bücher. Durch seine Tätigkeit als Mitglied des Kolonialrats, als Vorsitzender der Landeskundlichen Kommission des Kolonialamts, als Vorstandsmitglied der Kolonialgesellschaft und des Kolonialwirtschaftlichen Komitees hat er jahrzehntelang zu den maßgebenden Persönlichkeiten der deutschen Kolonialpolitik gehört, zahlreiche Ehrungen dafür empfangen und, abgesehen[7] von den großen Kosten seiner sämtlich aus eigenen Mitteln bestrittenen Reisen, auch große persönliche Opfer gebracht durch reiche Stiftungen an die Berliner und Leipziger Museen und Universitäten. Sein schönes Leipziger Heim, in dem seine liebenswürdige Gemahlin, eine Tochter Ernst Haeckels, waltet, ist wohl den meisten der führenden deutschen und außerdeutschen Geographen und Kolonialpolitiker in freundlicher Erinnerung.

Nach drei großen Gesichtspunkten läßt sich Hans Meyers Lebensarbeit gliedern. Er begann mit tropischen Vulkan- und Hochgebirgsstudien; daraus erwuchs ihm, weil sich diese Arbeit zu einem wesentlichen Teil in den deutschen Kolonien abspielte, die Beschäftigung mit anfangs nur deutschen kolonialpolitischen Fragen, und sie wiederum führten ihn zur Länderkunde, die er für die deutschen Kolonien begründet und seit seiner Berufung an die Leipziger Universität zu einer selbständigen kolonialgeographischen Disziplin ausgebaut hat, wo sie von ihm nunmehr auf alle Kolonialländer der Erde ausgedehnt und in erster Linie als überseeische Länderkunde gelehrt wird.

Die Hochgebirgsforschung des Gelehrten wurzelt in den Glazialstudien, die Penck und Brückner seit den achtziger Jahren in großzügiger Weise und mit den überraschendsten Ergebnissen für die Alpen durchführten und bei denen sie eine einstmals viel stärkere Vereisung des Gebirges zur Eiszeit, die in mehrmaligen Intervallen auf- und abebbte, feststellten. Die Lösung der Frage, ob diese Eiszeit sich nur auf die gemäßigten Zonen beschränkt oder ob sie die ganze Erde umfaßt hatte, ob sie sich abwechselnd auf der Nord- und der[8] Südhemisphäre abgespielt oder gleichzeitig den ganzen Erdball betroffen hat, war die Hauptaufgabe, die sich Hans Meyer setzte. Gefunden werden konnte diese Lösung nur durch eine eingehende Untersuchung der wenigen tropischen Gebirge, die sich bis in so große Höhen erstrecken, daß sie noch heute einen Schneemantel tragen, also in erster Linie am Kilimandjaro und an den Vulkanen Hochecuadors und Kolumbiens. Die hochragenden Schneegipfel des Ruwenzori in Afrika und des innern Neuguinea waren gegen das Ende des 19. Jahrhunderts noch sehr wenig bekannt.

Die Voraussetzung für solche Untersuchungen waren Eigenschaften des Forschers, die nicht ohne weiteres für jeden Reisenden zutreffen. Es handelte sich zunächst um ein Arbeiten in sehr großen Höhen, die nur selten von Menschen erreicht werden und die eine durchgebildete alpinistische Technik und einen außergewöhnlich kräftigen Organismus erfordern. Das zweite hatte Hans Meyer eine gütige Natur mitgegeben, das erste hat er sich in langem und ausdauerndem Training in europäischen Hochgebirgen erwerben müssen. Als eine weitere, viel größere Schwierigkeit kam aber hinzu die Lage dieser Bergriesen in den abgelegensten Teilen der Tropen. In den achtziger Jahren war eine Expedition schon zum Fuß des Kilimandjaro ein umständliches und keineswegs gefahrloses Unternehmen; es führte den Reisenden in wochenlangen Märschen durch tropisches Fieberland, das einen europäischen Organismus schwächen mußte, und am Ziel waren schließlich in wenigen Tagen klimatische Unterschiede zu überwinden, die sonst nur in wochenlanger Anpassung allmählich erträglich gemacht werden. Weiter erschwerend wirkte in diesen Gegenden[9] auch das Fehlen aller Hilfsmittel, die sonst dem europäischen Bergsteiger als selbstverständlich erscheinen und die eine Organisation des ganzen Unternehmens erforderten, die bis dahin noch nicht erprobt war und von Hans Meyer erst geschaffen werden mußte. In den Hochanden Ecuadors waren die Verhältnisse nicht so primitiv, die Schwierigkeiten türmten sich nicht ganz so hoch auf, aber ihre Überwindung verlangte doch eine praktische Erfahrung, Umsicht und Willensstärke, über die nur wenige verfügen.

Hans Meyer hat die Ziele, die er sich gesteckt hatte, in vollem Umfang erreicht. Es ist von ihm der Nachweis erbracht worden, daß das Phänomen der Eiszeit mit ihren Intervallen eine allgemeine, wohl in kosmischen Vorgängen ihre Ursache findende Erscheinung der ganzen Erde gewesen ist, und auf seinen Schultern haben Nachfolger eine ganze Wissenschaft entwickelt und haben entdeckt, daß auch in früheren Abschnitten der Erdgeschichte, die weit vor der letzten Eiszeit liegen, bereits Kälteperioden mit ganz ähnlichen Erscheinungen unsere Mutter Erde heimgesucht haben.

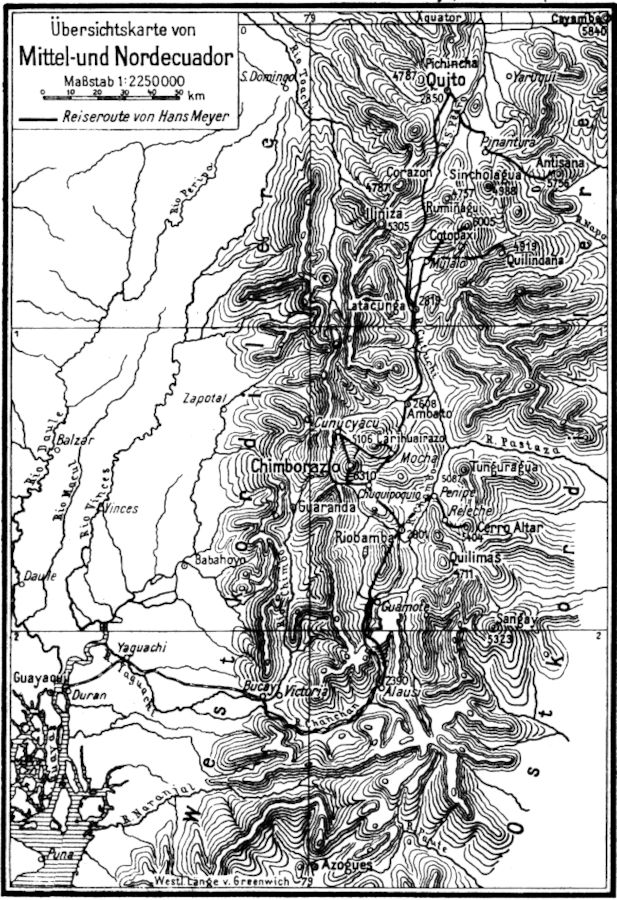

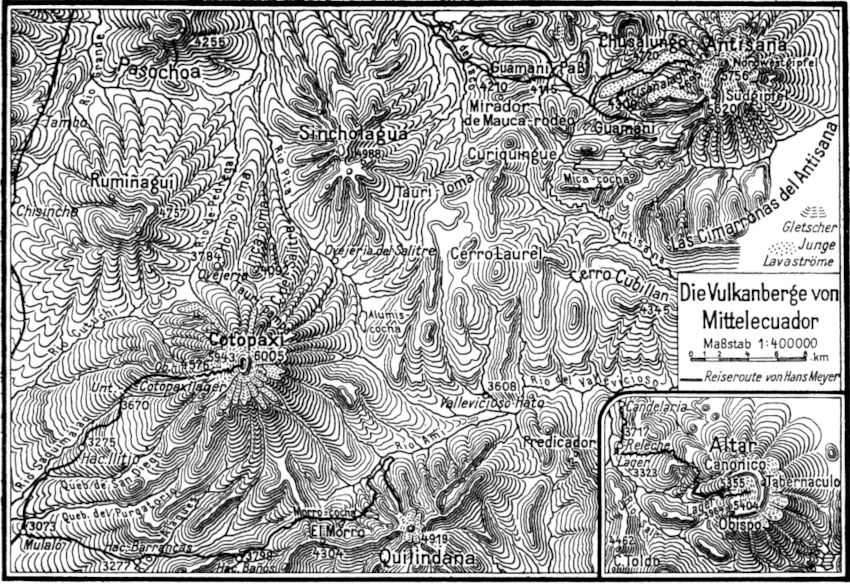

Die Reise in die Hochanden Ecuadors ist der Schlußstein dieser Untersuchungen Hans Meyers gewesen. Sie führte ihn und seinen Begleiter, den Münchner Landschaftsmaler und Alpinisten Rudolf Reschreiter, im Jahr 1903 über die Landenge von Panama nach dem Hafen von Ecuador, Guayaquil, dann auf das Hochland nach Riobamba hinauf zunächst in die Westkordillere auf den Chimborazo und an den Carihuairazo, die über der Mulde von Riobamba thronen, weiter hinüber zur Ostkordillere auf den Cerro Altar, fernerhin im interandinen Längstal nach Latacunga und von da auf[10] den Cotopaxi und an den abseits stehenden, schwer zugänglichen Quilindaña; dann längs der Hochlandstraße an den Vulkanen des mittleren Ecuador, dem Iliniza, Corazon und Rumiñagui, vorbei nach der Landeshauptstadt Quito; von Quito quer über die interandine Mulde zum Antisana auf der Ostkordillere und wieder zurück zur Hauptstadt. Danach ging es denselben Weg nach Riobamba zurück, nochmals zum Chimborazo hinauf, und hiernach mit der Bahn wieder hinab nach Guayaquil; endlich über Panama nach New York und heimwärts nach Deutschland.

Die ganze Reise hat nur ein halbes Jahr in Anspruch genommen, überrascht aber durch die Vielseitigkeit ihrer Ergebnisse, die sich nicht bloß auf die Glazialmorphologie beschränkten, sondern eine Fülle neuen vulkanologischen, geologischen, botanischen und völkerkundlichen Materials beibrachten. Möglich war das nur dank der großen Reiseerfahrung Hans Meyers, die mit verhältnismäßig geringem Kraftaufwand die Erreichung auch weitgesteckter Ziele gestattete. Der vorliegende Band bringt aus dem darüber veröffentlichten Reisewerk »In den Hochanden von Ecuador« die Episoden der Hochtouren auf den Chimborazo, Cerro Altar, Cotopaxi und Antisana zum Abdruck.

Die Gabe Hans Meyers, ein gründliches theoretisches Wissen praktisch auszuwerten, hat den Erfolg dieser Reise verbürgt und ist, wie schon betont, einer der Hauptcharakterzüge des Gelehrten. Seine eigenartige Laufbahn, die ihn von der Wissenschaft zur Praxis und von der Praxis wieder zurück zur Wissenschaft führte, hat diesen wesentlichsten Teil seiner Gelehrtenpersönlichkeit noch schärfer zur Ausbildung kommen[11] lassen. Auf ihm beruhen letzten Endes auch die Erfolge seiner Dozententätigkeit, die er trotz seiner 67 Jahre mit erstaunlicher körperlicher und geistiger Frische ausübt und in der er schon eine stattliche Anzahl von seinen Idealen erfüllter und in seinem Sinne auch weiter tätiger Schüler herangebildet hat. In seinen literarischen Arbeiten kommt diese Gabe zum Ausdruck in der großen Klarheit und Anschaulichkeit der Darstellung, die auch die Schilderungen dieses Buches auszeichnen.

Leipzig, im August 1925.

Dr. Karl H. Dietzel.

[12]

Im südamerikanischen Freistaat Ecuador, der seinen Namen vom Äquator hat, der ihn durchschneidet, betreten wir ein Land, das mit rund 300 000 Quadratkilometer Fläche zwanzigmal so groß ist wie Sachsen, aber kaum anderthalb Millionen Bewohner hat, also nur ein Drittel soviel wie Sachsen. Er gliedert sich in drei ganz verschiedene Teile: 1. das dem pazifischen Ozean benachbarte Küstenland, 2. das mittlere, gebirgige Ecuador und 3. das etwa dreimal größere Tiefland im Osten, den sogenannten Oriente. Das letztere Gebiet ist ein ungeheueres, von den Amazonaszuflüssen durchschnittenes Waldland, heiß, feucht, fieberdrohend und nur dünn bewohnt von wilden Indianerstämmen, zwischen denen sich einige wenige Missionsstationen angesiedelt haben, im übrigen unerforscht und unbekannt. Der mittlere, kleinere, gebirgige Teil Ecuadors ist das Land der Kordilleren und der Hochebenen, die heute, wie einst zur Zeit der Inkas, das Gebiet der Kultur sind. Vom breiten tropisch-fruchtbaren Küstenstrich steigen wir auf mehreren, von großartigem Urwald bedeckten Stufen zum kühlen Hochland an, das in der ganzen Erstreckung Ecuadors von zwei parallelen Gebirgsketten, der West- und der Ostkordillere, und den zwischen beiden eingebetteten, durchschnittlich 3000 Meter hohen Hochebenen[13] oder Hochbecken gebildet wird. Wegen seiner Lage zwischen den beiden Andenketten wird das Hochland das »interandine« Hochland genannt. Wie der Abfall der Westkordillere nach Westen zum Küstenland, so ist der Abfall der Ostkordillere nach Osten zum Amazonastiefland hoch und steil, so daß das interandine Hochland wie eine umgestürzte riesenhafte Schüssel auf der Kontinentalmasse Südamerikas liegt.

Von den beiden Kordilleren ist die Ostkordillere die ältere. Sie besteht, soweit sie nicht von jungvulkanischen Eruptivmassen bedeckt ist, aus kristallinen Schiefern, Gneisen, Tonschiefer, schiefrigen Diabasen, Grünschiefer usw., die von Graniten und Dioritmassen durchbrochen sind. Sehr wahrscheinlich sind in den genannten kristallinen Gesteinen paläozoische, triassische, jurassische und zum Teil auch kretazeische Formationen in einem Zustand dynamomorpher Umwandlung zu finden. Diese Ostkordillere ist durchschnittlich die höhere und wird deshalb von den Landesbewohnern gewöhnlich Cordillera real (Hauptkordillere, nicht »Königskordillere«) genannt.

Die Westkordillere ist die jüngere. Sie ist, soweit sie nicht jungvulkanisch ist, hauptsächlich aus dunklen Schiefern, aus Sandsteinen, Kalksteinen und Konglomeraten aufgebaut, die alle der Kreideformation angehören und von wahrscheinlich ebenfalls kretazeischen Eruptivgesteinen, wie Diorit, Diabas, Porphyrit u. a., durchsetzt werden.

Auf diese beiden alten Kordilleren und teilweise auch auf die Hochbecken zwischen ihnen sind die gewaltigen Vulkane aufgesetzt, die dem Hochland von Ecuador seinen besondern Charakter geben. Sie sind geologisch jung, wahrscheinlich alle quartär, und haben mit ihren Ausbruchsmassen[14] einen großen Teil der Kordilleren, auf denen sie stehen, und fast das ganze Hochplateauland dazwischen verschüttet und unter sich begraben. Auf den Faltenzügen der ungeheuer langen Andenketten sitzen sie obendrauf wie Reiter auf dem Sattel oder wie Schornsteine auf dem Dachfirst. In Reihen von kolossaler Ausdehnung und bis zu 300 Kilometer von der Küste entfernt, stehen sie da nebeneinander. Diese Bindung an das riesige Faltengebirge können wir einfach so erklären, daß hier durch die gewaltigen Falten der Zusammenhang der Erdrinde gelockert ist und innere Zerreißungen oder Aufblätterungen der Schichtenkomplexe stattgefunden haben, die dem von unten aufdringenden Magma geringern Widerstand leisten als die durch keine Faltenbildung gestörten Teile der Erdkruste.

Bei der großen Längenausdehnung der Kordilleren stehen in Ecuador die Vulkane so weit voneinander entfernt, daß sie nicht das Bild einer zusammenhängenden Kette, sondern einer von sehr weiten Lücken unterbrochenen Reihe ausmachen. Die Landschaft bietet deshalb kein so großartiges Panorama wie ein schneebedecktes Kettengebirge, etwa der Kaukasus oder Himalaja. Die ungeheure Flächenentwicklung des Hochlandes, die langen sanften Linien der vulkanischen Aufschüttung, der Mangel an Bergketten mit ewigem Schnee, die Seltenheit von schroffen, zackigen Bergformen, die Monotonie der alles überziehenden, olivenbraunen Farbe der Gras- und Tuffdecken, die geringe Ausdehnung der Bodenkultur: alles vereint sich zu einem Landschaftscharakter, der mit dem alpinen wenig gemein hat. Er ist »andin«. Aber jeder einzelne der Vulkankolosse ist eine unvergleichlich grandiose Erscheinung, am meisten gerade jene, die allein stehen, wie der Chimborazo oder der Cotopaxi. Diesem Eindruck kann[15] auch der Umstand nur wenig Abbruch tun, daß die Riesenberge, die im Chimborazo bis zu einer Maximalhöhe von 6310 Meter aufragen, auf dem bereits durchschnittlich 3000 Meter hohen Hochland als Basis aufsitzen; denn die Mehrzahl ist tief herab mit Firn und Gletschern bedeckt, am meisten der Chimborazo, der Antisana und der Cayambe. Durchschnittlich liegt die Firn- und Eisgrenze, die hier im tropischen Hochgebirge meist zusammenfallen, bei 4700 bis 4800 Meter, die untere Grenze einzelner Gletscherzungen aber noch 3–400 Meter tiefer. Auch die drei tätigen Vulkane des Landes, der Sangay, der Cotopaxi und der Tunguragua, sind großenteils in einen Eismantel eingehüllt, und zwar sind es auf allen Bergen die Ost- und Nordostseiten, die die mächtigsten Eisdecken tragen, weil das ganze Jahr hindurch die vorherrschenden Winde im Hochland als Passate aus Osten kommen, von wo sie aus den weiten warmfeuchten Amazonasniederungen beständig große Wasserdunstmengen mitbringen und in Stürmen und furchtbaren Gewittern meist auf den Ostflanken der Gebirge als Regen, Hagel und Schnee niederschlagen.

Die regenreichste, wärmste Jahreszeit im Hochland sind die »Invierno«-Monate März bis Mai, in geringerm Maß Oktober und November. Die schönsten, regenärmsten, kühlsten Monate sind der Juni, Juli und August, der sogenannte »Verano«. Diese Verano-Monate sind für die Hochgebirgstouren insofern günstig, als dann auf der Westkordillere und im ganzen interandinen Hochland bei vorherrschendem Ostwind relativ milde Witterung ist und weniger Stürme und Gewitter wüten. Ich hatte deshalb meine Reise auf diese drei Monate verlegt; demzufolge haben wir von den Wettergewalten relativ wenig zu leiden gehabt.[16] Nur auf der viel niederschlagreichern Ostkordillere trafen wir es meist schlecht, denn dort ist in den hohen Regionen gerade der Verano die Periode der Stürme, der Regengüsse, der Nebel und Schneefälle.

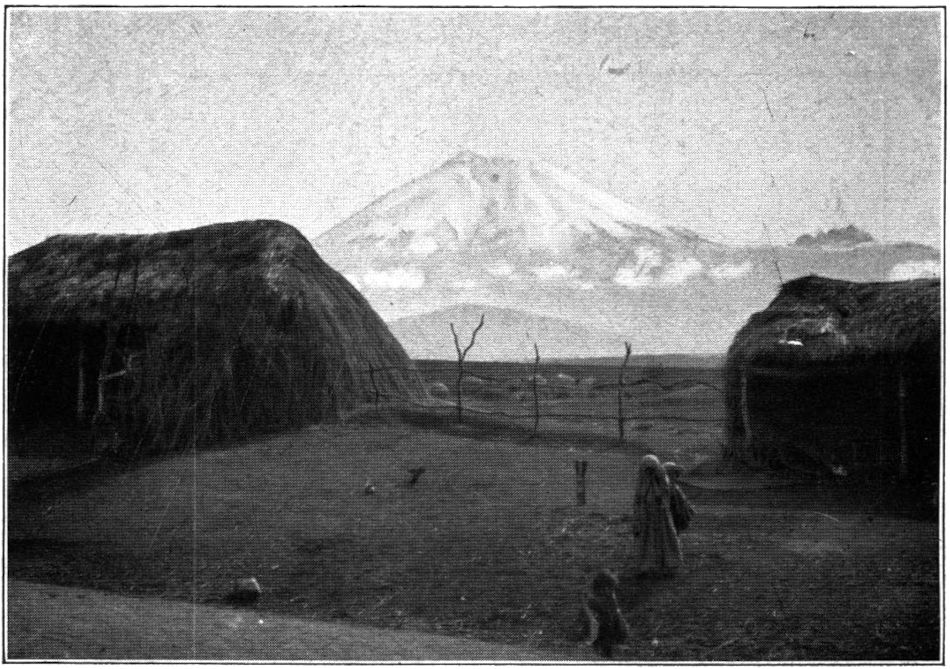

In den Sturm- und Gewittermonaten März bis Mai ist der Reisende im andinen Gebiet über den Hochebenen so gut wie schutzlos dem Toben der Elemente preisgegeben, weil kein Wald, kaum ein Baum in den Regionen über 3800 Meter steht und das ganze Land in dieser Höhe, alle Ebenen, Hügel und Berge bis zu 4500 Meter hinauf, infolge der den Baum- und Strauchwuchs verhindernden Winde, Trockenheit und Kälte nur mit harten Gräsern und niedrigen Stauden bewachsen ist. Das ist die immer graubraune Region der Páramos, der Hochsteppen, die gefürchtet ist wegen ihres rauhen, wechselvollen Klimas, das einem permanenten deutschen März-April gleicht. Die Páramoregion ist ganz ungeeignet zum Feldbau, sie wird nur bewohnt von wenigen indianischen Viehhirten, die hier die halbverwilderten Schaf- und Rinderherden ihrer weißen Herren beaufsichtigen, und durcheilt vom flüchtigen Páramo-Hirsch und dem König der Lüfte, dem Kondor.

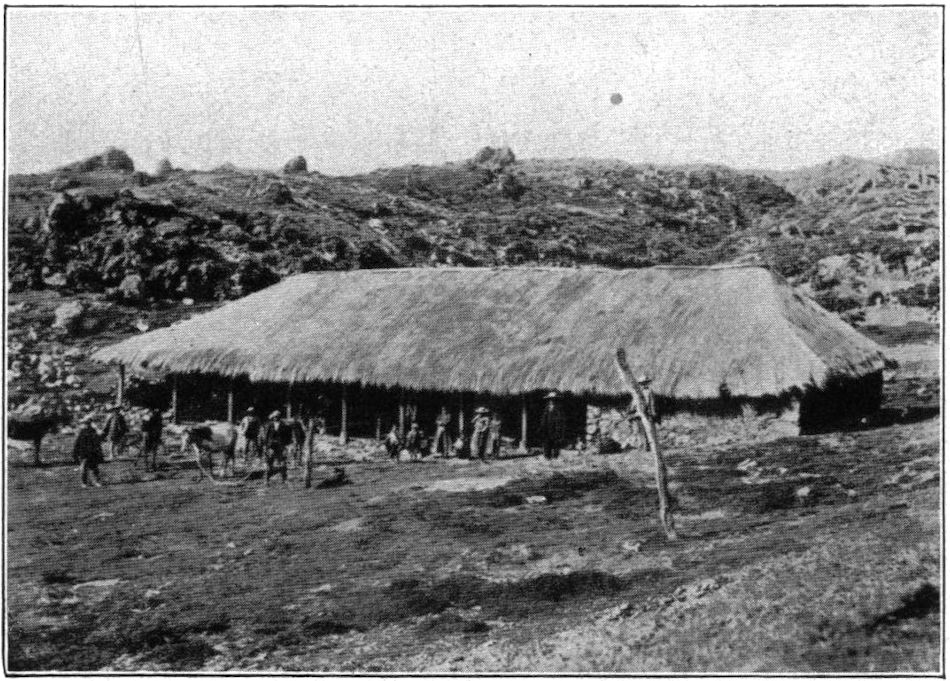

Aber auch in der Trockenzeit sind die Reisen im interandinen Hochland dadurch beschwerlich, daß der Reisende unausgesetzt auf elenden Maultierwegen mit heftigem Wind und widerwärtigem Staub zu kämpfen hat und nach des Tages Arbeit nur in den wenigen größeren Ortschaften und Städten Gasthäuser findet, die aber nach europäischen Begriffen meist Spelunken vierten und fünften Ranges sind. Im übrigen ist der Reisende auf »Tambos«, die Unterkunftshütten der Lasttiertreiber (Arrieros), angewiesen, wo man höchstens den landesüblichen Locro (Wasserkartoffeln[17] mit Zwiebeln) zu essen bekommt und in einem von Ungeziefer wimmelnden Raum auf dem nie gereinigten nackten Lehmboden neben Indianern, Hunden und Schweinen schlafen muß, wenn man nicht sein eigenes Zelt, Feldbett und Proviant mit sich führt. Dies aber tat ich auf meiner ganzen Reise, was mich von ecuatorianischer Gastlichkeit unabhängig machte.

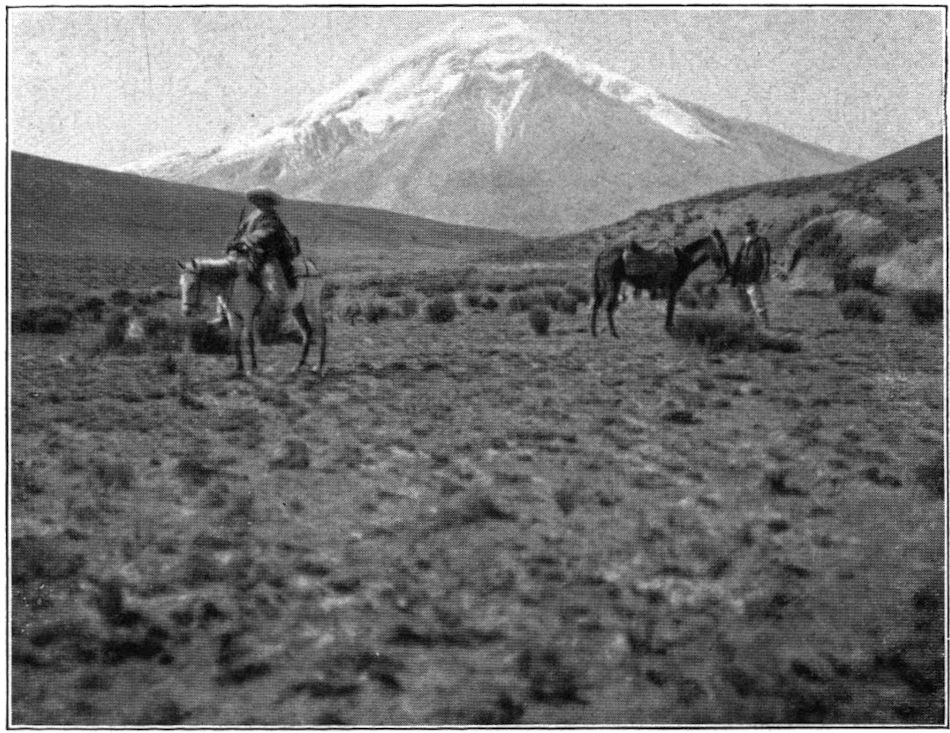

Es war mir schon im Gegensatz zu meinen afrikanischen Reisen als eine ideale Reiseart erschienen, daß man nicht wie dort mit einem schwerfälligen Troß von menschlichen Trägern umherziehen muß, sondern daß man nur mit wenigen Pferden und Maultieren reist, die von zwei oder drei Treibern besorgt werden, und bloß in den den Tieren unzugänglichen Hochgebirgsregionen einige indianische Träger braucht, die aber an jedem Ort neu angeworben und nach der betreffenden Bergtour gleich wieder entlassen werden. Auch die acht bis zehn Last- und Reittiere, die ich regelmäßig mitführte, hatte ich anfangs nur für eine Tour gemietet; da aber sie und ihre zwei Treiber, die Kolumbianer, nicht Ecuatorianer waren, sich als außerordentlich leistungsfähig erwiesen, behielt ich sie während der ganzen Reise und konnte ihnen schließlich das Schwerste unbedenklich zumuten.

Wir waren gewöhnlich von Sonnenaufgang bis Spätnachmittag unterwegs, und wenn wir dann zu einem Tambo oder Hato (Hirtenhütte) kamen oder im einsamen Páramo die Zelte aufschlugen, wurden die Tiere losgelassen, um sich ihre Nahrung selbst zu suchen. Stallfütterung gibt es nicht, aber Gras wächst überall in Unmasse; freilich ist es so hart und trocken, daß man die Grasländer der Páramos allerwärts nur Pajonales, Strohfelder, nennt. Es ist »Heu auf dem Halm«, wie ein Reisender die Gräser in Südwestafrika genannt hat.[18] Nur wenn man in bewohntere Gegenden kommt, finden die Tiere in den umzäunten, künstlich bewässerten »Potreros« besseres Gras, oder sie bekommen ein Bündel »Alfalfa« (Medicago sativa) oder »Cebada« (körnerhaltiges, ungedroschenes Gerstenstroh) zu fressen, wofür natürlich besonders zu zahlen ist.

Proviant für uns selbst brauchte ich immer nur für acht bis vierzehn Tage mitzunehmen, da wir nach jeder einzelnen Tour wieder in eine der Hochlandstädte Riobamba, Latacunga und Quito als Standquartier zurückkehrten, wo wir uns neu verproviantieren konnten. Alkohol haben wir auf den Touren nur in medizinischen Dosen getrunken, auch Tabak nur im Quartier oder Lager geraucht, und auch dann nur sehr wenig.

Wegen der 1903 schon Mitte August beginnenden Regenzeit hat unser Aufenthalt im Hochland selbst nur 2½ Monate gedauert. Aber durch äußerste Anspannung aller beteiligten Kräfte von Mensch und Tier vermochte ich in dieser kurzen Zeit des »Verano« doch mein Programm durchzuführen. Die Herren Ecuatorianer im Hochland kennen und wissen von der großartigen Gebirgswelt, die sie umgibt, gar nichts. Niemals hat ein Ecuatorianer aus eigenem Antrieb einen Schneeberg bestiegen, und für das, was wir dort wollten, zeigten nur ganz wenige Verständnis und wirkliches Interesse. Nur die Winke, die mir deutsche Landsleute und zwei oder drei ecuatorianische Herren in Riobamba und Quito aus langer Erfahrung geben konnten, waren mir wirklich von Nutzen, aber auch sie erstreckten sich nicht in die eigentliche alpine Region des Gebirges. Dort ist man einzig und allein auf sich selbst angewiesen.

[19]

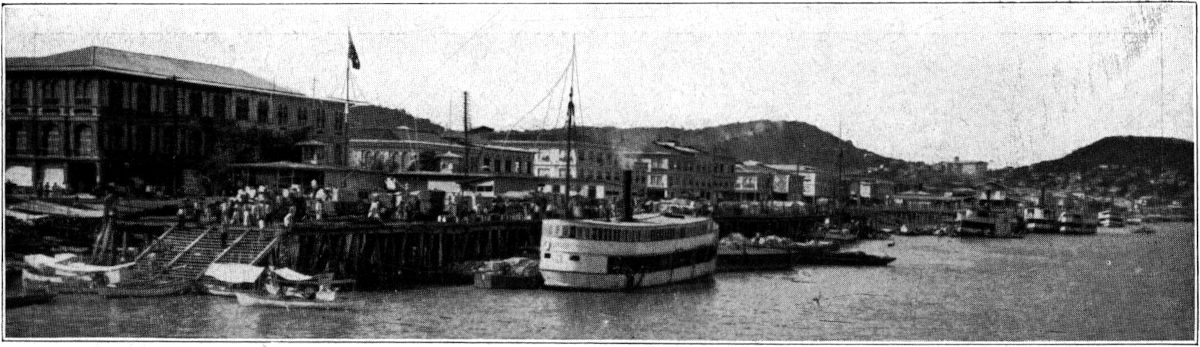

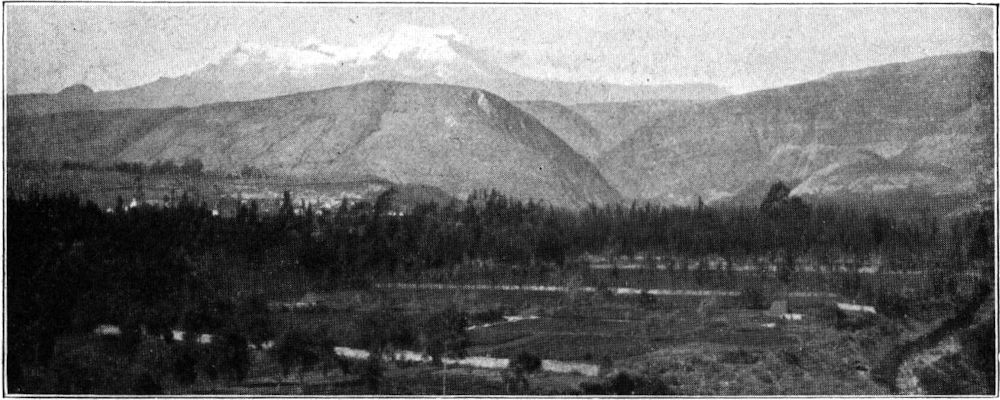

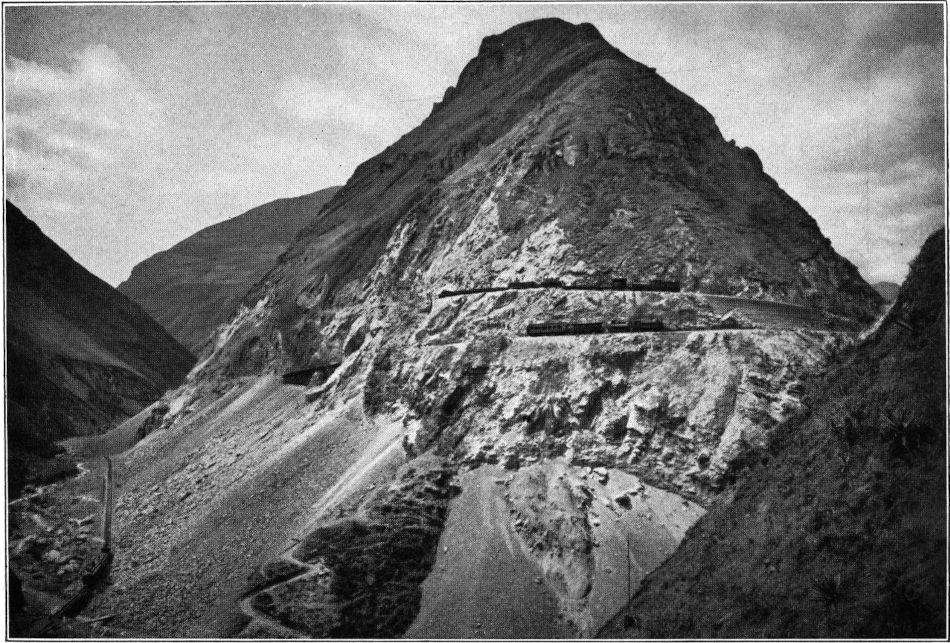

38 Tage Seefahrt, davon die Hälfte der Zeit auf einem schmierigen, überfüllten Küstendampfer im Pazifischen Ozean, der das Reisen zur Qual machte, hatten mich und meinen Begleiter, Herrn Maler Rudolf Reschreiter, endlich am 8. Juni 1903 nach dem ecuatorianischen Haupthafen Guayaquil gebracht. Nach nur dreitägigem, den nötigsten Vorbereitungen gewidmetem Aufenthalt dampften wir in der Frühe des 10. Juni auf einem stark besetzten Raddampfer den breiten Guayasfluß in reißender Strömung aufwärts und zum anderen Ufer hinüber, wo der Ort Durán liegt, der Ausgangspunkt der Kordillerenbahn. In regelmäßigem Betrieb war damals die weitaus schwierigste Strecke durch das sumpfige Unterland und am urwaldbedeckten, tief zerschluchteten Westabfall der Kordillere empor bis Alausi (2390 Meter), und im Ausbau die bereits im interandinen Hochland gelegene Strecke von Guamote nach Riobamba (2801 Meter). Erst durch sumpfig-heiße Niederung, dann in einem dichten Blättermeer, so daß wir weithin wie in einem dunkelgrünen Tunnel durch die Laubmassen fahren, dann wieder in einem von tropischem Bergurwald erfüllten Tal, schließlich in unglaublichen Zickzacks an steilen Felswänden hinauf zieht die Bahn nach Alausi empor. Von dort brachte uns ein zweitägiger Ritt durch hügeliges grasiges Tuffland über den breiten Rücken des Salarunespasses (3603 Meter) in die weite graubraune Muldenebene von Riobamba und nach der kleinen gleichnamigen Stadt (12 000 Einwohner), die mit ihren gepflasterten Straßen, ihren meist einstöckigen, aus Tuffquadern erbauten Häusern, einigen steinernen Kirchen und einer Reihe kleiner Läden einen zivilisierteren Eindruck macht, als ich nach den Schilderungen früherer Reisenden vermutet hatte.

[20]

Unsere Ankunft in dem verkehrslosen Städtchen war ein großes Ereignis. Der Gobernador empfing uns infolge meiner amtlichen Empfehlung mit ausgesuchter Liebenswürdigkeit, stellte mir ein Rundschreiben an alle »Jefes politicos« seiner Provinz in Aussicht und versprach Begleitung, wohin wir wollten; aber er tat nichts. Auch von den anderen Spitzen der Riobambaer Gesellschaft, bei denen ich Empfehlungsbriefe abgab, ward uns die allerhöflichste Aufnahme zuteil, und abends wimmelte es in unserm Gasthaus von Besuchern, die neugierig unsere Ausrüstung musterten und rätselhafte Dinge, wie Theodolit, Eispickel und Steigeisen, anstaunten. Aber nicht ein einziger war imstande, uns einige Auskünfte darüber zu geben, wie und wo man am besten dem Chimborazo zu Leibe gehen könnte, um seine Schneeregion zu erreichen. Kein einziger wußte, wie es oberhalb der Schneegrenze aussieht.

Eine rühmliche Ausnahme machten die Herren Gebrüder Cordovez, smarte Geschäftsleute kolumbianischer Abkunft, die sich viel in der Welt umgesehen hatten, perfekt Englisch sprachen und Interesse für unsere wissenschaftlichen Ziele zeigten. Zwar wußten auch sie nichts Näheres vom Chimborazo, aber sie halfen uns beim Engagement der nötigen Leute und Tiere. Da waren vor allem zwei zuverlässige kolumbianische Arrieros, namens Moran und Spiridion, mit guten Reit- und Lasttieren, die ich während der ganzen Ecuadorreise behielt; dann ein Angestellter der Herren Cordovez, ein vielgewandter junger Dalmatiner, Don Alfonso Santiago, der über Peru nach Ecuador verschlagen worden war, Englisch, Spanisch und das Kitschua der Hochlandindianer sprach und mir auf der ganzen Reise als Reisemarschall und Dolmetscher (Mayordomo) diente, wenn ich auch[21] oft nahe dran war, ihn wegen seiner üblen Charaktereigenschaften wegzujagen. Und schließlich verschafften sie mir Empfehlungen an die Wirtschafter einiger um den Chimborazo verstreuter Haciendas und Hatos, die sich sehr nützlich erwiesen.

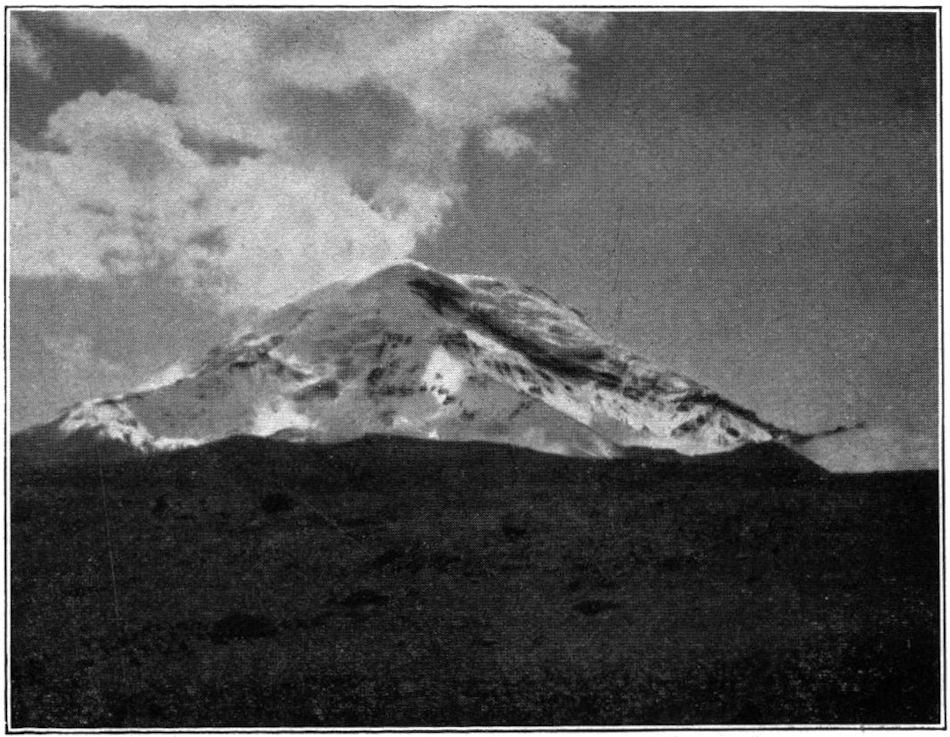

Endlich hatte auch der, dem alle unsere Vorbereitungen galten, um den sich seit Wochen unsere regsten Gedanken, unsere sehnlichsten Wünsche und Hoffnungen gedreht hatten, nach dem wir seit acht Tagen von jedem Paß und Hügel ausschauten, die königliche Gnade, sich uns in seiner ganzen Größe zu zeigen: der Chimborazo. In stiller, schlichter Majestät, wie die Kuppel von St. Peter über dem niedern Rom, ragt der Schneedom über seine Umgebung empor.

Wie vor zwanzig Jahren der erste Anblick des Kilimandjaro, so ergriff mich auch das erste Erscheinen des Chimborazo mit der Macht einer plötzlichen Offenbarung. Demütig stehen wir kleinen Menschen vor dem Erhabenen und lassen es klopfenden Herzens zu uns in seiner Sprache reden, die man nur in solchen Weihestunden recht versteht. Und wenn dann das Herz wieder zur Ruhe gekommen ist, werden die Augen scharfsichtig, der Geist hellseherisch und er begreift von der Erscheinung mehr als sonst. Es war schon Spätnachmittag, als uns der Berg erschien. Schnell zog das tropische Dämmerlicht herauf. Langsam verglomm am violetten Westhimmel die silberne ungeheuere Kuppel. Die uns zugekehrte Ostseite lag schon im blauschwarzen Schatten, aber noch schimmerte es geheimnisvoll um den schneeigen Scheitel, und als auch diese letzten Töne verklungen waren, stand noch lange die finstere Silhouette am verlöschenden Abendhimmel wie eine riesenhafte Sphinx.

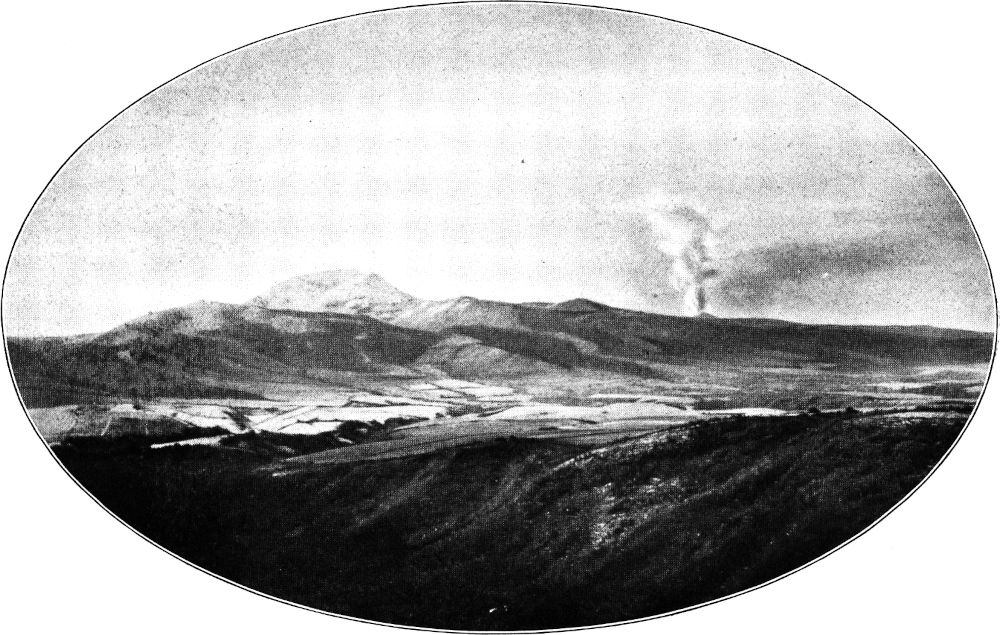

Übrigens darf man sich das Gebirgspanorama[22] von Riobamba nicht alpin im europäischen Sinn vorstellen, nicht als ein Amphitheater oder als eine Kette von Schneegipfeln. Es ist nicht das »großartigste Diorama der Welt«, wie es der Reisende Boussingault in französischer Überschwenglichkeit im Jahr 1831 genannt hat; sondern in weiter Entfernung, so daß Einzelheiten nur mit dem Glas zu erkennen sind, zieht im Westen des weiten Riobambabeckens der lange Gebirgswall der Westkordillere, im Osten der der Ostkordillere nordsüdwärts, und vereinzelt sitzen auf, respektive an ihnen die schneeigen Vulkankegel in großen Abständen: auf der Ostkordillere der zackige Altar mit der matterhornähnlichen Obispo-Spitze und der von hier der Königsspitze gleichende Tunguragua; auf der Westkordillere der mehrgipfelige Carihuairazo und der gewaltige Chimborazo-Dom. Im ganzen kein zusammenschließendes, einheitliches Hochgebirgspanorama, sondern weitverstreute Einzelbilder.

In zweieinhalb Tagen waren wir dank fleißiger Arbeit mit allen Vorbereitungen fertig. Nun konnte es losgehen. Zuletzt entdeckte ich noch einen eingewanderten italienischen Handelsmann, der in seinem Laden die besten Dinge hatte, die ich für Bergtouren brauchen konnte und in Riobamba nicht vermutet hatte: vortreffliche italienische Makkaroni, feinkörnigen italienischen Reis, verschiedene Biskuitsorten, guten, rotgelben Käse, in Blechbüchsen eingemachte Früchte, namentlich kalifornische und chilenische Pfirsiche und Birnen, und anderes Gute mehr. So waren wir für unser bevorstehendes Lagerleben viel besser ausgestattet, als ich nach unseren bisherigen Gasthaus- und Reiseerfahrungen hatte hoffen können. Das war ein Glück, denn es kamen Tage schwerer Arbeit und harter Entbehrung.

[23]

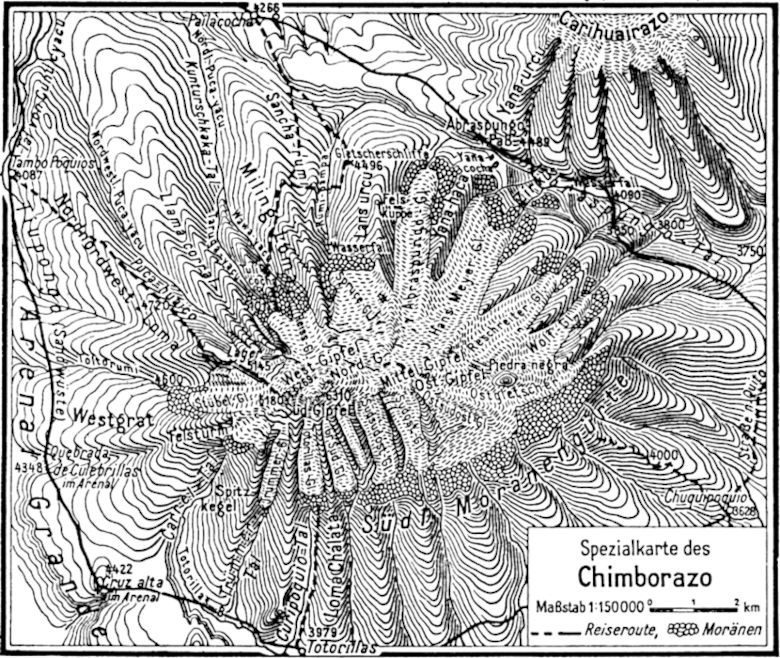

Der höchste und größte Berg der ecuatorianischen Anden ist der Chimborazo (6310 Meter). Jahrhundertelang galt dieser Bergriese für die höchste Erhebung von ganz Amerika, und wenn ihm auch dieser Rang von der fortschreitenden Landeskenntnis genommen worden ist, so bleibt ihm doch der Nimbus, mit dem ihn der Besuch und die begeisterten Schilderungen des größten deutschen Forschungsreisenden, Alexander von Humboldts, umwoben haben. Seit Humboldts vor einem Jahrhundert unternommener Erforschung und versuchter Besteigung des Chimborazo haben gerade wir Deutsche immer ein sozusagen landsmännisches Interesse an dem Berg genommen. Die Mehrzahl seiner wissenschaftlichen Besucher und Erforscher auch nach Humboldt sind Deutsche gewesen, vor allem Wilhelm Reiß und Alfons Stübel (1870–74).

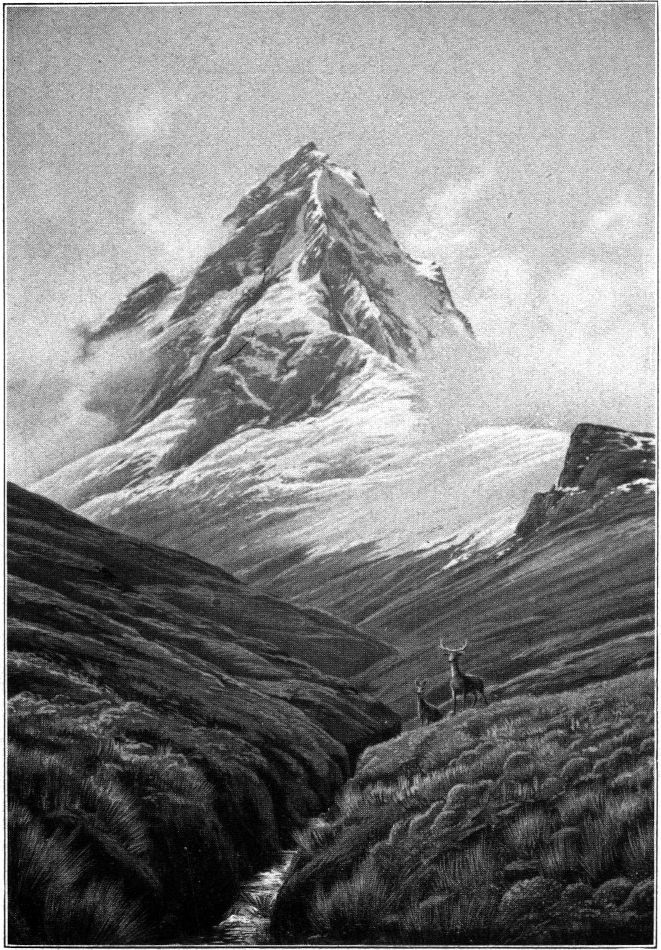

Der Naturforscher wie der Naturfreund, der Künstler wie der Alpinist, der ecuatorianische Stadtbewohner wie der indianische Bauer, alle, die den gewaltigen Schneeberg sehen, an ihm weilen oder arbeiten, erkennen ihn als den König der ecuatorianischen Anden an. Er ist das Wahrzeichen Ecuadors. Schon seine Erscheinung ist einzigartig. Am[25] weitesten von allen großen Vulkanen Ecuadors auf der Westkordillere nach Süden vorgeschoben, ist er der einzige Schneeberg des Hochlandes, von dem im 133 Kilometer entfernten Hafenplatz Guayaquil bei sehr klarem Wetter ein Stück sichtbar ist, eine Erscheinung aus einer andern Welt; und er ist der erste, der den vom tropisch-heißen Tiefland auf der meistbegangenen Route über Guaranda zum kühlen Hochland aufsteigenden Reisenden mit dem Zauber nordischer Schneelandschaft begrüßt oder aber ihn beim Übergang über den berüchtigten, am Südwestfuß des Chimborazo gelegenen Hochpaß des »Arenals« mit wildem Páramowetter, mit tobenden Gewittern, mit eisigem Regen und Schneesturm empfängt. Ganz allein thront er am Westrand der Hochebene von Riobamba. Der nördlich neben ihm 10 Kilometer entfernt stehende kleinere Carihuairazo (5106 Meter), obwohl an sich ein sehr respektabler Schneeberg, verschwindet, von Westen, Süden und Südosten gesehen, neben der himmelstürmenden Titanengestalt des Chimborazo fast ganz. Es ist, als ob sich von den anderen großen Vulkanen des Hochlandes keiner in seine Nähe wagte.

An sich ist der Vulkanbau des Chimborazo mit seiner im Mittel nur 3000 Meter betragenden relativen Höhe nur wenig höher als der des Cotopaxi über seiner Basisebene, er ist sogar kleiner als der des Ätna (3313 Meter) oder gar der des Pik von Tenerife über ihren Fußpunkten. Gänzlich verschieden aber ist die Architektur des Chimborazo von der des Cotopaxi. Hier gibt es keine so weit ausholende, fast mathematische Profilkurve wie im Aufbau des Cotopaxi, keine gleichmäßig abgestutzte Kegelform wie dort, sondern es ist ein Komplex von kolossalen miteinander verwachsenen Stumpfpyramiden, über den sich eine Gruppe von fünf[26] Schneedomen als Gipfel wölbt. Man könnte von einem »romanischen« Stil dieses Riesenberges sprechen, so gut wie man vom »gotischen« Stil der granitischen Sierra Nevada gesprochen hat.

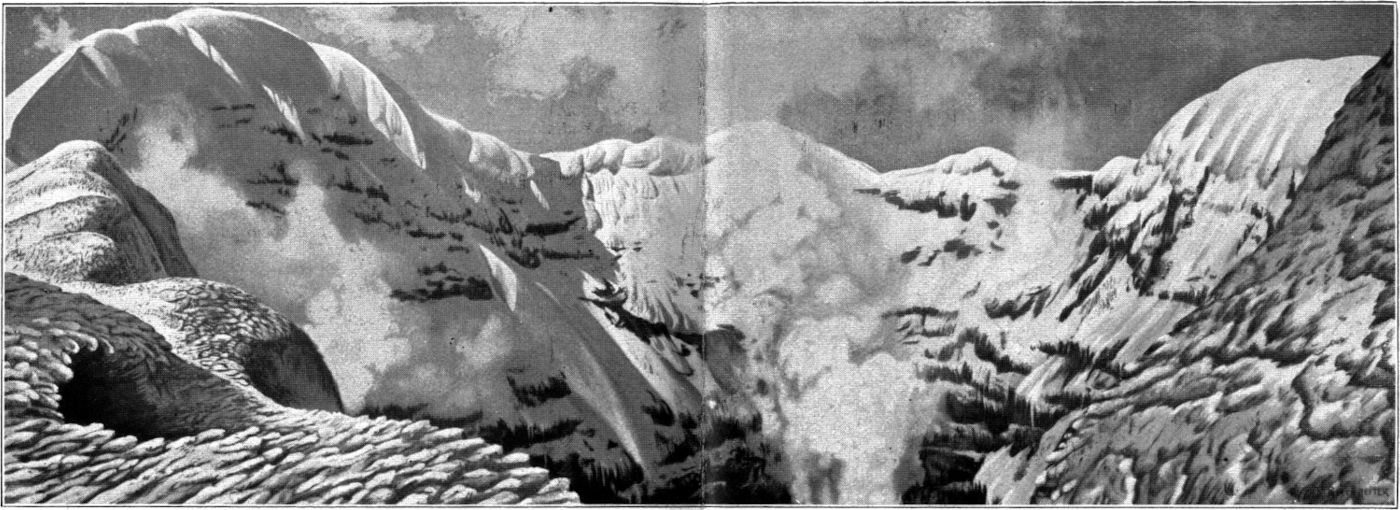

Der Chimborazo zeigt sich auf jeder Front in einer gänzlich andern Gestalt. Am großartigsten entwickelt er sich vor dem Beschauer auf der breiten Südostseite. Hier ist er breiter, höher und steiler als auf den anderen Seiten. Als ein mächtiger vereister Gebirgsrücken hebt er sich aus dem Hochbecken von Riobamba empor, am Fuß welliges und hügeliges Gelände von großer Monotonie, alte übereinandergelagerte Lavaströme, Tuffschichten und alte Moränen unter einer alles überziehenden graubraunen Decke von Páramogras. Darüber geht das Massiv mit stärkerer Steigung in die Zone junger Moränen über, die als ein Gürtel runder Wälle, Dämme und Kegel die Südhälfte des Berges zwischen etwa 4700 und 5200 Meter umfassen; und von da an stürmt der Berg in jähen, dunklen Felswänden himmelwärts, über die sich von oben die Eisflut in einer Reihe steiler, graublauer Gletscher und wildzerrissener Eisstürze ergießt. Über diesen aber wölben sich in olympischer Ruhe die breiten runden Firndome der Gipfelregion.

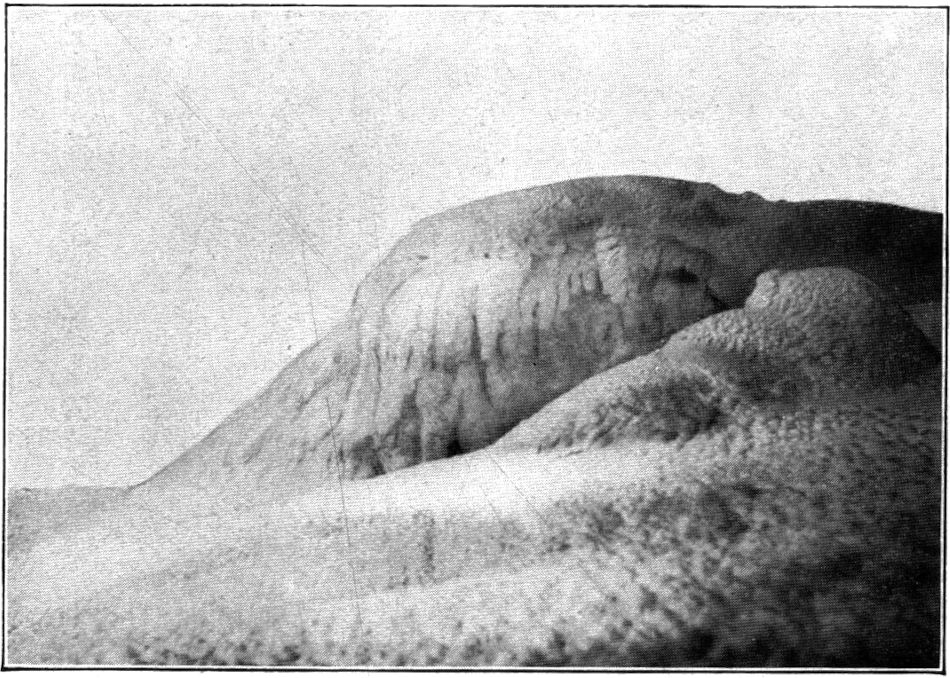

Auf der Ostseite haben wir, wenn wir nördlich vom Tambo Chuquipoquio stehen, den Berg in seiner Schmalseite vor uns. Die mächtige runde Firnkuppel des Ostgipfels beherrscht hier das Bild, hinter der die westlicheren Schneegipfel großenteils verdeckt liegen, und läßt den Berg als einen einfachen großen Vulkandom erscheinen mit gleichmäßig konisch nach allen Seiten abfallenden Hängen. Ein großer primärer Gletscher fließt weit nach Nordosten hinab.

Sobald man aber nach der Nordseite des Berges umgebogen[27] ist, ändert sich das Bild total. Der Berg breitet seine vielgliedrige Längsansicht vor uns aus, und jetzt sehen wir über dunklen Schuttmassen und Felswänden die fünf runden Firngipfel auf dem langen Schneerücken thronen. Die Nähe des benachbarten vereisten Carihuairazo stört freilich die Einheitlichkeit des Bergbildes; dagegen erhöht sie mächtig den Gesamteindruck der großen alpinen Landschaft. Sie packt und fesselt uns um so mehr, als die Vergletscherung des Chimborazo auf keiner andern Seite des Berges so großartig ist wie auf den dem Carihuairazo zugewandten Flanken.

Von der Nordseite steigt die Basis des Chimborazo immer mehr nach Westen an. Dort stehen wir 4400 Meter hoch auf der wüstenhaften Lapilli-Ebene des »Großen Arenals«, das im Süden von dem nach Guaranda führenden Saumpfad überschritten wird, und sehen den Chimborazo wieder in seiner kürzesten Achse. Keine andere Seite des Berges ist so einsam und öde wie diese; nichts als Stein- und Eiswüste. Auf keiner andern Seite erscheint er so als regelrechter schneebehelmter Vulkankegel wie von der Westseite. Hier ist es der Riesendom des Westgipfels (6269 Meter), der den ganzen Berg auszumachen scheint; nur ein wenig wird rechts neben ihm von dem noch etwas größern Südgipfel in der Überschneidung sichtbar. Zwischen beiden ist auf der Südwestseite der Kegelmantel in der untern Berghälfte durch ein breites steiles Gletschertal bis zum Fuß herab aufgerissen, einer der größten Massendefekte am ganzen Chimborazo, der einen tiefen Einblick in den vulkanischen Bau des Berges gewährt.

Seit Äonen ist der Chimborazo kein tätiger Vulkan mehr. Nur noch einige um seinen Fuß zerstreute heiße Quellen[28] verraten Rückstände schwacher innerer Glut. An seinen dunklen Andesitwänden nagen seit ungezählten Jahrtausenden die Sonnenstrahlen, Nachtfröste, Winde, Gewässer und Gletscher, und die tiefen Wunden, die sie dem Bergriesen schlagen, werden wohl nie wieder vernarben, wohl nie wieder durch einen neuen verjüngenden Lavaerguß ausgeheilt werden. Auch er, der stolzeste und größte der ecuatorianischen Andenberge, unterliegt dem Schicksal alles Irdischen, der Vernichtung. Aber noch steht er in göttlicher Größe und Schönheit da, noch für unermeßliche Zeiten empfänglichen Augen und Seelen zur Erhebung und heiligen Verehrung, dem geistig Schwachen aber zur Beklemmung und Furcht, wie man überall von den Ecuatorianern hören kann.

Wir bewundern an ihm außer seiner Größe vor allem die reiche orographische Gliederung seiner gewaltigen Massen. Wie der Cotopaxi erscheint uns auch der Chimborazo als eine geschlossene Bergpersönlichkeit, aber ihr Charakter ist ein anderer als der des symmetrischen, eleganten Cotopaxi. In seinen Profilen und Formen verbinden sich die starre harte Geradlinigkeit seiner hohen Felswände und die vielfältig gebrochenen und gekrümmten Linien seiner Grate und Spitzen mit den sanften Kurven seiner Schutthalden und mit den weiten, ruhigen Wölbungen seiner himmelhohen Firne zu einer wunderbaren Harmonie von Strenge und Milde, von Ehrfurcht gebietender Erhabenheit und ernster Freundlichkeit. Während der Cotopaxikegel in seiner Einfachheit sich mehr der kristallinischen Grundform nähert, setzt sich der Chimborazo aus mehreren Einzelbergen und Stufen zu einer höhern Einheit zusammen. Er nähert sich durch seine mannigfaltige Gliederung mehr den organischen Gebilden, mehr dem Lebendigen als jener. Es ist[29] ein unbewußter Ausdruck dieser Empfindung, wenn man im Lande seine langgestreckte Gestalt mit der eines ruhenden Löwen vergleicht, und es ist darin auch richtig ausgesprochen, daß er trotz seiner Mannigfaltigkeit eine geschlossene majestätische Berggestalt ist. Sie ist, um mit F. Ratzel zu reden, nicht romantisch, sondern klassisch. Zur Einheitlichkeit des Ganzen trägt am meisten die ungeheuere, zusammenhängende und zusammenfassende Schnee- und Eisdecke bei. Sie gleicht mit ihren auf und ab schwellenden Wogen alle schroffen Trennungen aus und vereint unter sich alle Spitzen und Grate zu einem Schneeberg.

Von der grauen Monotonie seiner Fußhügel weg zieht der Berg unser schauendes Auge immer wieder an den dunkelfarbigen, steilen Hängen und Wänden seines Felsenbaues und an seinen mattblauen Gletscherbrüchen empor in die lichte Schneeregion und läßt es langsam über die weiten Flächen der im Sonnenschein silbern schimmernden Firnfelder und Firndome gleiten. Dort ist Ruhe, Einsamkeit, erhabene Größe. Sie können wir nicht mehr schildern, nur fühlen in tiefer Ergriffenheit, nur »still verehren«, wie Goethe vom großen Unerforschlichen der Natur sagt. Wir begreifen, daß auch kein Künstler einem so erhabenen Naturbild beikommen kann; schon an der Raumgröße würde seine Kunst scheitern. Nur wenn er von dem unendlichen Reichtum der Einzelerscheinungen absieht, das Ganze vereinfacht, das Typische heraushebt und von Form und Linien im großen ganzen ein richtiges Abbild gibt, kann er eine so gewaltige Bergpersönlichkeit wie den Chimborazo malerisch bezwingen. Vollständig gescheitert an diesen Schwierigkeiten ist Alexander von Humboldt, dessen Chimborazobilder dem modernen Beschauer als Karikatur erscheinen, und auch Stübels sonst unvergleichliche[30] Panoramen sind in ihrer Überhöhung nicht korrekt; erst meinem Begleiter Reschreiter sind künstlerisch und wissenschaftlich zugleich einwandfreie Bilder des Berges gelungen.

Bekanntlich ist es Alexander von Humboldt, der zuerst von allen wissenschaftlichen Reisenden am Chimborazo eine bedeutende Höhe bestiegen hat. Dies war im Jahr 1802. Humboldt galt dadurch für viele Jahre als »Höchstgestiegener« der ganzen Welt, was zu seiner Popularität weit mehr beigetragen hat als seine übrigen Reisen und seine wissenschaftlichen Schriften bis zum Erscheinen des »Kosmos«.

Humboldt wählte als Ausgangspunkt das noch heute bestehende Dorf Calpi im Südsüdosten des Chimborazo und glaubte, von dort mit seiner kleinen Karawane in einem Tag zum Gipfel des Berges und zurück nach Calpi kommen zu können. Eine solche naive Verkennung der Schwierigkeiten war nur in der frühesten Jugendzeit der Alpinistik möglich; hatte man doch zu bedenken, daß man eine Höhendifferenz von rund 3000 Meter, eine Horizontaldistanz von etwa 19 Kilometer, steile Schutthalden, kolossale Felswände, riesige Gletscherbrüche, die Wirkungen der dünnen Höhenluft usw. zu überwinden hatte. Zum mindesten wären drei Tage für das Unternehmen in Anschlag zu bringen gewesen, wenn der Berg überhaupt von dieser Seite zu bewältigen ist, was ich angesichts der furchtbaren Zerklüftung des Eises und des Firnes auf dieser Seite bezweifle. Ein erfahrener Alpinist wird nie auf den Gedanken kommen, der schwierigen Südseite des Chimborazo den Vorzug vor den alpinistisch leichteren Südwest- oder Nordwesthängen zu geben. Aber freilich hatte Humboldt die Nordfront des Berges überhaupt nicht gesehen.

[31]

So ritt er denn mit seinen Begleitern Aimé Bonpland und dem jungen Ecuatorianer Carlos Montufar am 23. Juni 1802 von Calpi über das stufenförmig ansteigende Basisgelände, am kleinen See Yana-cocha vorüber zur Grenze des frischgefallenen Schnees (4377 Meter). Hier begann seine Fußtour, während seine Kameraden erst an der »perpetuierlichen« Schneegrenze (4820 Meter) ihre Reittiere verließen. Nun folgte man einem steilen, »gegen den Gipfel gerichteten, schmalen Felskamm« von »sehr verwittertem bröckeligen Gestein«. Bald kehrten die Eingeborenen zurück, und es blieben mit Humboldt nur Bonpland, Carlos Montufar und ein Mestize »aus dem nahen Dorf San Juan«. Der Grat wurde sehr schmal, oft nur 8–10 Zoll breit, links sank eine »dünneisige Spiegelfläche« mit etwa 30 Grad Neigung ab, rechts gähnte ein Abgrund von 800 bis 1000 Fuß Tiefe. Immer schwieriger wurde das Balancieren, das Klettern mit Händen und Füßen, so daß die Hände an den Felsen »schmerzhaft verletzt« wurden; und dazu wurde Humboldt durch eine Wunde gehindert, die er »seit mehreren Wochen am Fuß« hatte. Bei 5612 Meter wurde eine barometrische Höhenmessung vorgenommen. Nach weiterm einstündigen Steigen stellte sich bei allen die Bergkrankheit ein: »große Übelkeit«, »Bluten aus dem Zahnfleisch und aus den Lippen«(!); auch die »Augen waren blutunterlaufen«. Ringsum lag dichter Nebel. Bei seinem Aufreißen sahen sie den »domförmigen Gipfel des Chimborazo ganz nahe«, aber bald – es war 1 Uhr geworden – setzte »eine Art Talschlucht von etwa 400 Fuß Tiefe« dem Unternehmen eine Grenze. »Mit vieler Sorgfalt« wurde mit dem Quecksilberbarometer die Höhe gemessen: 13 Zoll 112/10 Linien bei –1,6° C, woraus Humboldt 5881 Meter[32] berechnete. »So fehlten noch bis zum Gipfel senkrecht 1224 Fuß oder die dreimalige Höhe der Peterskirche in Rom.«

»Nach kurzer Zeit« kehrten die Reisenden auf demselben Felsgrat zurück, »vorsichtig wegen der Unsicherheit des Trittes«, Gesteine sammelnd, von Hagel und Schneegestöber begleitet. Trotzdem waren sie schon um »2 Uhr und einige Minuten« wieder an der Schneegrenze, wo die Maultiere zurückgeblieben waren (4820 Meter). Sie waren also trotz der genannten Schwierigkeiten in nur einer Stunde die 1061 Meter von 5881 Meter zu 4820 Meter (= 17,7 Meter pro Minute) hinabgestiegen! Durch den Páramo de Pungupala ritten sie nach Calpi zurück, wo sie schon um 5 Uhr nachmittags wieder eintrafen. »Die Expedition oberhalb des ewigen Schnees hatte nur 3½ Stunden gedauert.« In 3½ Stunden will somit Humboldt die 1061 Meter hohe schwierige Strecke von 4820 Meter zu 5881 Meter hinauf- und hinabgestiegen sein, d. h. rund 300 Meter in der Stunde. Das wäre eine Arbeit, die sich der beste moderne Bergsteiger auf nicht schwierigem Terrain und in normaler Höhe kaum zutrauen würde; 200 Meter auf und ab sind da pro Stunde schon eine recht respektable Leistung. Aber bei Humboldts Besteigungsversuch handelte es sich um gänzlich ungeübte, höchst mangelhaft – ohne Seil, Eisäxte, Nagelschuhe usw. – ausgerüstete Männer, um schwieriges Terrain auf schmalen steilen Graten, um eine Riesenhöhe mit der aus ihr folgenden starken Verminderung der Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit, um lähmende Bergkrankheit, Verletzungen, Aufenthalte zum Beobachten und Sammeln usw.

Diese vielfachen Widersprüche in Humboldts Darstellung[33] sind schon früher mit Recht kritisiert worden. Da aber die große Spärlichkeit von Zeitangaben in Humboldts Bericht eine Kontrolle der einzelnen Zeitabschnitte unmöglich macht, so ist schwer zu sagen, wo der Irrtum oder Fehler liegt. Am einfachsten ist die Annahme, daß das Quecksilberbarometer, dem die Höhenmaße entnommen wurden, in völlige Unordnung geraten war. Legen wir für die Wirklichkeit einen Durchschnitt von 150 Meter Auf- und Abstieg pro Stunde zugrunde, was der Leistungsfähigkeit dieser Reisenden und den von Humboldt geschilderten Umständen am meisten entsprechen dürfte, so hätte Humboldt mit seinen Begleitern in 3½ Stunden von der Schneegrenze (4820 Meter) aus und wieder dahin zurück die Höhe von etwa 5350 Meter erreicht. Und diese Höhe stimmt vollkommen zu der von ihm geschilderten Situation seines Endpunktes, während es bei 5881 Meter, wo er seiner Messung nach gewesen sein will, ganz anders aussieht. Dort würde er oberhalb der Felswände mitten in der Gletscherregion gestanden haben. Er ist nach alledem noch unterhalb der riesigen Felswände geblieben, die den gewaltigen Firndom tragen, und fast 1000 Meter unter dem Gipfel selbst.

Als Humboldt seinen ersten Bericht über diesen Besteigungsversuch veröffentlichte, lag die Reise schon 35 Jahre hinter ihm, und er war ein Greis geworden, in dem die Erinnerung an die einstigen Vorgänge offenbar stark verblaßt war, obwohl er die Hauptdaten dazu seinen Tagebüchern entnommen hatte. So konnte sich allmählich die Legende von »der Chimborazobesteigung« Humboldts ausbilden, während in Wirklichkeit das Unternehmen Humboldts da aufgehört hat, wo die wahren Schwierigkeiten[34] des Felskletterns und der Eisarbeit erst beginnen, wo die Gipfelbesteigung des Chimborazo im alpinistischen Sinne erst anfängt, wo ein Bergsteiger sein oberstes Zeltlager aufstellen müßte, wie es dann Whymper an der Südwest- und Nordwestseite, ich an der Nordwestseite des Berges getan haben.

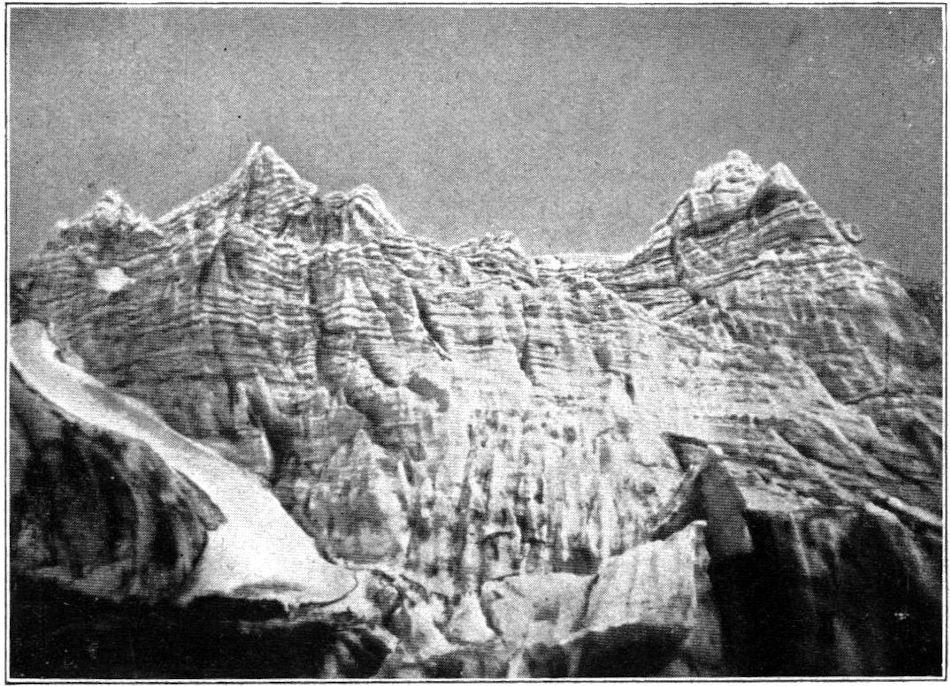

Nach Humboldt haben der Franzose Joseph Boussingault und der amerikanische Oberst Hall im Jahr 1831, die Deutschen Moriz Wagner 1859 und Alfons Stübel 1872 den Gipfel zu ersteigen versucht; bezwungen aber hat den Hauptgipfel (6310 Meter) bisher nur der Engländer Edward Whymper mit den beiden Schweizer Führern Gebrüder Carrel in zwei glänzend durchgeführten Touren am 4. Januar und am 3. Juli 1880. Alle anderen Ersteigungsgeschichten sind sensationelle Erfindungen.

Selbstverständlich hätte auch ich mit Herrn Reschreiter bei meiner Andenreise den höchsten Gipfel gern »mitgenommen«, aber es war uns nicht beschieden. Vielleicht wäre für uns der Anreiz größer gewesen, wenn es sich um eine Erstersteigung gehandelt hätte, wie ich sie seinerzeit nach dreimaligem Anlauf am Kilimandjaro ausgeführt habe, oder wenn am Gipfel selbst so viel Interessantes zu sehen wäre wie auf dem des Cotopaxi. So aber standen für mich wissenschaftliche Ziele im Vordergrund, denen sich auch mit Rücksicht auf die zur Verfügung stehende beschränkte Zeit das alpinistische Interesse unbedingt unterordnen mußte, und unsern Arbeiten konnte es nur zum Vorteil gereichen, daß sie nicht durch sportlichen Zeit- und Kraftaufwand und durch alpinistische Unternehmungen verkürzt worden sind, die mehr hätten sein wollen als Mittel zum Zweck der wissenschaftlichen Hochgebirgsforschung.

[35]

Wir haben den Chimborazo zweimal von Ost über Süd und West nach Nord in der Páramoregion von durchschnittlich 4000 Meter Höhe umkreist, an allen vier Seiten Vorstöße in seine Gletscher- und Firnregion gemacht und von der Nordnordwestseite her den Westdom (6269 Meter) bis 90 Meter unter seinen Gipfel bestiegen. Die erste Tour vollführten wir Mitte Juni bei Beginn der für die Westkordillere besten, ruhigsten Jahreszeit, die zweite Tour, welche die bei der ersten gelassenen Lücken in der topographischen Aufnahme, in der Beobachtung der meteorologischen Vorgänge, der Hochgebirgsflora, der Schnee- und Eisverhältnisse usw. möglichst ergänzen sollte, in der zweiten Augustwoche am Schluß der guten Jahreszeit. Dazwischen liegen die Hochtouren auf den anderen großen Vulkanbergen.

Am 16. Juni 1903 ritten wir mit meinem Mayordomo Santiago, den beiden Arrieros Spiridion und Moran und sieben Lasttieren von Riobamba nach dem am Ostfuß des Chimborazo 3628 Meter hoch gelegenen Tambo Chuquipoquio. Dieser am Camino Real liegende Tambo ist der höchste ständige Wohnplatz auf der Ostseite des Chimborazo, die einzige Rast- und Nächtigungsstelle in jenen Höhen. Auf der Südseite liegt der Hato Totorillas 350 Meter höher (3979 Meter), auf der Nordseite der Hato Pailacocha sogar in 4266 Meter.

Von Riobamba nach Chuquipoquio geht ein breiter, bequemer Reitweg; in vier Stunden kann man bei flottem Reiten die Strecke zurücklegen. Wir ritten auf der vom Wind glattgefegten, von endlosen Agavenhecken gesäumten[36] Straße meist im Trab voraus, die »Carga«, d. h. die Lasttiere mit den zu Fuß gehenden Arrieros, folgte im Schritt nach. Langsam hebt sich das meist aus Tuff und Lapilli aufgeschüttete Hügelland zum Chimborazo und der Westkordillere hin, monoton, vom Wind zerzaust und von Staub und Flugsand verweht, gegen dessen erstickende Anhäufung sich die wenigen kümmerlichen Mais-, Gersten- und Lupinenfelder durch Agaven- und Kakteenzäune zu schützen suchen. Dazwischen stehen weit verstreut wenige Indianerhütten, graubraun wie die ganze Landschaft und von ein paar dürftigen Capuli- oder Eukalyptusbäumen umstanden, wenn ein Wasserlauf in der Nähe ist. Wasserläufe gibt es aber wenige in dieser Landschaft, immerhin mehr als in größerer Nähe des Chimborazo, denn die Schmelz- und Niederschlagswässer des Berges versinken dort im lockern Geröll seiner Schutthalden und Fußhügel und kommen erst weiter nach der Riobamba-Ebene hin zum Vorschein, wo oft undurchlässiges Gestein nahe unter der Bodenoberfläche liegt.

Wir hatten es mit dem Wetter gut getroffen, denn während des größten Teils des vierstündigen Rittes zeigte uns der Chimborazo seine majestätische südöstliche Breitseite in nur geringer Bewölkung. Unter der steigenden Sonne funkeln seine Firndome wie verglast, und darunter ziehen sich in schönster Plastik die durch steile Felsgrate voneinander getrennten Gletscherbecken herab, in denen die Eismassen als wild zerrissene Hängegletscher abfließen. Moränenwälle von enormer Mächtigkeit begleiten und umgeben sie und setzen talwärts die Gletscherrichtung in einer die einstige Ausdehnung der Eisströme deutlich markierenden Erstreckung bis in die braungrasige Páramoregion hinein fort.

Gegen 2 Uhr trafen wir an der obern Grenze des Feldbaues[37] (Gerste 3450 Meter) auf die große, von Guamote nach Quito führende Fahrstraße, folgten ihr nordwärts und waren in kurzem vor einem mit verfallenden Tuffmauern umfriedeten Gehöft von drei großen viereckigen Lehmhütten angelangt, dem Tambo Chuquipoquio (3628 Meter). Er liegt schon in der unwirtlichen Region des Páramo. Schon wartete unser der im voraus benachrichtigte Mayordomo und präsentierte mir ein Dutzend junger und alter Indianer, von denen ich die acht kräftigsten als Träger (Peones) für die Chimborazotour aussuchte. Die Kosten waren mäßig. In einem dunkeln, mit zwei wackeligen Bettstellen bestandenen Verschlag richteten wir uns nach Möglichkeit mit unseren Schlafsäcken und Decken ein, während sich auf dem Hof ein neugieriges Gesindel von Arrieros und Peones herumtrieb, die hier mit ihren Karawanen von Eseln, Pferden und Maultieren auf der Reise von oder nach Quito nächtigten. Aber keine Zudringlichkeit, kein Lärmen genierte uns; das liegt nicht in der passiven Art der ecuatorianischen Indianer und Mischlinge.

Am nächsten Morgen um 7 Uhr ging es südwestwärts fort mit dem Ziel Totorillas, dem am Südfuß des Chimborazo 3979 Meter hoch gelegenen Tambo, von dem der Saumweg über die Páramos und das »Große Arenal« nach dem westlichen Unterland führt. Sechs Stunden lang umritten wir die Ost- und Südostseite des Berges, immer auf und ab über Schluchten und Rücken durch gleichförmiges Páramogelände mit kniehohem Stipagras (Pfriemengras, Stipa Hans Meyeri Pilger) und ohne Busch und Baum. Von den Tücken des Páramocharakters hatten wir nichts zu fühlen. Rauheit und Unbeständigkeit des Wetters, häufige und schroffe Wechsel zwischen den Extremen, zwischen[38] strahlender Hochgebirgssonne und wütendem, eisigem Regen- und Schneewind, sind ja die Eigentümlichkeiten der Páramoregion, die sie zur unwirtlichsten Region zwischen Tropenküste und Schneegrenze stempeln. Aber wir hatten günstige Sommertage getroffen. Zwar umwirbeln uns öfters Nebelfetzen und umsprühen uns mit leichten Regenschauern (Paramitos), während der Wind zischend über das Gras faucht, es zu Boden drückt und uns mit Sand und Steinchen bewirft, doch dauert der Spuk nur viertelstundenlang, worauf die Sonne über uns und über die graugrünen Grashügel sowie droben über die Felsen- und Schneewelt des Chimborazo um so herrlichere Lichtfluten ausgießt.

An vielen Stellen sahen wir in den Talsenken und an den Hügellehnen kleine Herden von Schafen, Rindern und Pferden weiden; meist ohne sichtbare Hirten. Darin bilden eben die Páramos den Reichtum des Hochlands und seiner armen Indianerbevölkerung, daß sie in jeder Jahreszeit dem Vieh eine sichere, wenn auch nicht fette Weide bieten. Die besten Teile haben sich freilich die Großgrundherren auch von den Páramos weggenommen, aber es bleibt noch genug für den Bedarf des »kleinen Mannes« und seiner kleinen Herde, noch genug auch für seinen bescheidenen Holzbedarf (Krummholz der Sträucher) und für seine Jagdlust (Kaninchen, Wachteln, Enten, Füchse usw.). Von solchen jagdbaren Tieren sehen wir freilich beim flüchtigen Durchreiten nur Spuren. Unser Weg, der »Camino«, wird aus mehreren tief eingeschnittenen Pfaden gebildet, die nebeneinander herlaufen, ineinander übergehen und sich wieder verzweigen. Oft sind im Tuff übermannstiefe Hohlwege ausgetreten und von Wasser und Wind weiter ausgefurcht, in denen nicht zwei Tiere aneinander vorüberpassieren können.[39] Wer zuerst eintritt, ruft und pfeift, damit eine etwa von der andern Seite sich nähernde Karawane wartet.

Da das Wetter meist klar war, hatten wir nach Osten einen schier unermeßlichen Überblick über die weite, nach Riobamba hinabsinkende Hochmulde bis an die ferne Ostkordillere, über deren blaudunstige Kette die Schneespitzen des Cerro Altar herüberleuchteten. Weiter südlich quoll plötzlich hinter der Ostkordillere eine ungeheuere, teils blaugraue, teils kupferbraune Wolkenmasse empor, die Ausbruchswolke des von hier unsichtbaren Sangayvulkans, den man gleichzeitig dumpf donnern hört. Sie streckt und breitet und rundet sich wie eine kolossale Lokomotivrauchwolke, steigt in ihren obersten Wölbungen bis zu 10 000 und 11 000 Meter in die Höhe und wird dort oben von einer nordöstlichen Luftströmung in langem Zug nach Südwesten geweht, wobei sie ihre Asche in graubraunen Schwaden und Schleiern gleich dem schief streichenden Regen einer fernen Gewitterwolke über das Land ausstreut.

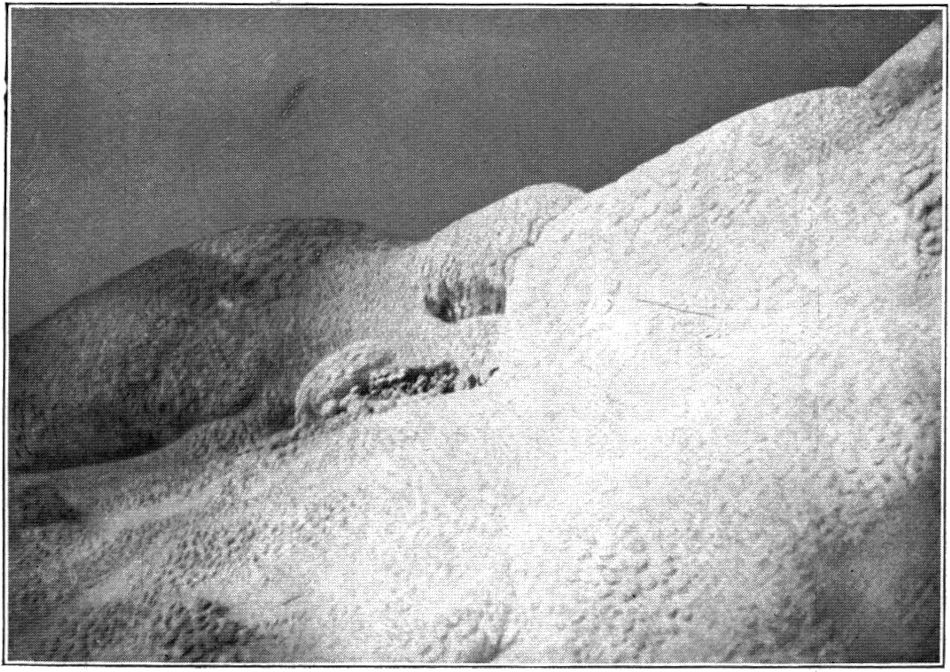

Zu unserer Rechten aber an den Steilhängen des Chimborazo, zu denen unsere Páramoregion in schneller Steigung emporzieht, sehen wir weiterreitend einen Gletscher an den andern sich reihen, eine kleine und fünf größere Eiszungen zwischen Chuquipoquio und Totorillas: auf dem Osthang über Chuquipoquio eine kleine, auf der Südostseite zwei größere, auf der Südseite drei. Die Gletscher liegen in ihren unteren Teilen weit herab unter ihrem eigenen Moränenschutt begraben, so daß ihre Eisgrenze nur durch nähere Untersuchung festzustellen ist. Von einer freien Gletscherstirn ist nichts zu sehen. Der Auslauf ist bei den meisten ganz flach. Jeder Gletscher hat sich in eine Mulde eingebettet, die er sich im Berghang selbst gegraben hat,[40] und alle sind voneinander durch steile Felsgrate getrennt, in denen man deutlich die stehengebliebenen Reste des im übrigen durch die Gletschererosion abgetragenen Mantels des Bergmassivs erkennt.

Teilweise sind die Felsgrate durch Schutt verdeckt, der sich ihnen als Seiten- und Ufermoränen der Gletscher an- und auflagert. Aber jeder Gletscher hat vor seiner Zunge eine große bogenförmige Endmoräne abgesetzt. Nach außen fallen diese Endmoränen in steilen Kegeln bis zu 250 Meter hoch ab, und mit ihren aneinandergereihten Bogen umkränzen sie oberhalb des Graslandes von etwa 4600 Meter Höhe an die Ost- und Südflanken des Berges wie mit einer kolossalen, freilich nimmer grünen Girlande. Aber auch das daran anschließende Grasland zeigt noch bis 3900 Meter hinab überall die unruhigen Formen von Wällen und Dämmen in teilweise großartigster Ausbildung, verwachsene und leicht verwischte, aber noch deutlich erkennbare Spuren einer einst viel größern Ausdehnung der Vergletscherung, die in der Eiszeit sich volle 600 Meter weiter am Berge hinab erstreckte.

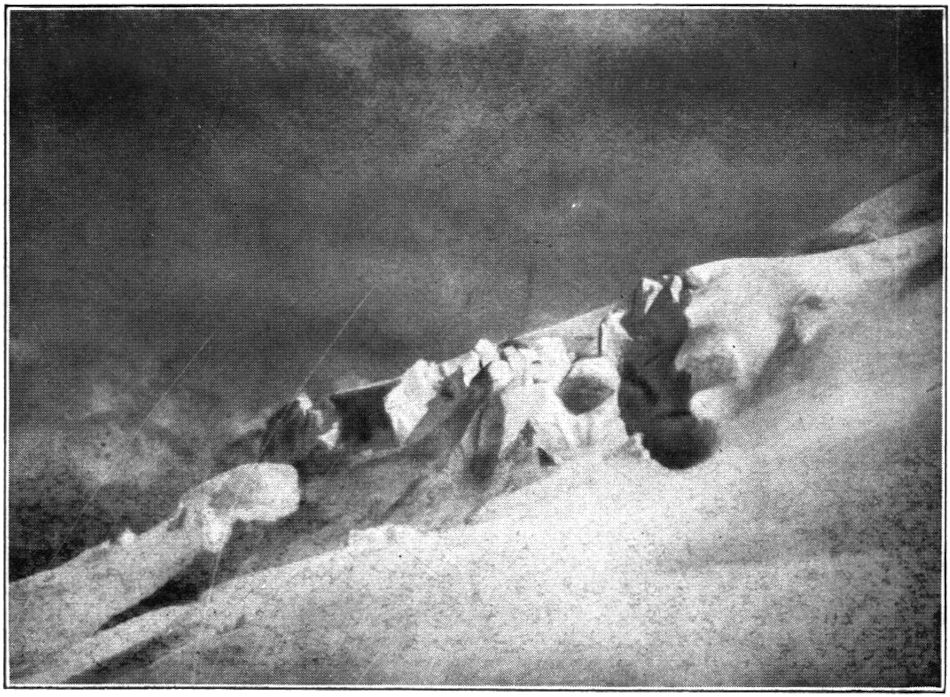

In ihren oberen Partien, die dem steilsten Teil des Bergmassives anliegen, sind die Gletscher echte Hängegletscher, teilweise Eiskaskaden von wahrhaft unheimlicher Zerrissenheit, und bei 5200 bis 5600 Meter Höhe enden, respektiv beginnen sie in senkrechten Eiswänden von 50 bis 100 Meter Dicke, an denen da und dort die frischen Abbruchstellen in wundervoll zartem Indigoblau schimmern. Sie sind in zahllose Pfeiler, Türme, Rampen und Bastionen zerschnitten, die den Druck, den Schub, den Wind, die Sonne und den Frost zum Erzeuger haben. Die darüber sich hoch und herrlich wölbenden Gipfeldome blinkten an vielen Stellen wieder glasig, während[41] mir an anderen eigentümliche mattgraue Oberflächen auffielen, die sich im Fernglas als weite Felder von zacken- und spitzenförmigen Firngebilden erwiesen. Sollte das »Nieve penitente« sein, dessen Vorkommen bisher in der Äquatorialzone bestritten worden war? Oder karrenartige Firn- und Eisformen, wie ich sie auf den Kilimandjarogletschern gefunden hatte? Die Frage machte mich auf unsere von der Nordwestseite geplante Besteigung der oberen Firnregion in hohem Grad gespannt.

Zwei Bachtäler von offenbarer Glazialentstehung werden gequert, dann reiten wir über einen mächtigen Schutt- und Lavarücken immer höher hinan, bis wir eine Stunde später am Südfuß des Berges dicht am Tambo Totorillas – mit 3979 Meter die zweithöchst gelegene Wohnstätte am Chimborazo – im flachen, etwa 250 Meter breiten Totorillastal anlangen.

Der Tambo Totorillas ist nur eine große Lehmhütte mit einem bis auf den Erdboden reichenden Grasdach, viel elender als der Tambo Chuquipoquio auf der Ostseite, aber trotzdem dauernd von einer Cholofamilie (Mischlinge aus Weißen und Indianern) bewohnt, die das Vieh der umliegenden weiten Páramos beaufsichtigen soll. Die Behausung und der Haushalt sind typisch für diese Mischlingsrasse der Hochregion. Im Innern der Hütte sind durch eine Flechtwand nur zwei Räume abgeteilt; der eine mit der Feuerstelle und den Schlaflagern der Besitzer, der andere für allerlei Vorräte, für Hunde, Hühner und etwaige Gäste. Tische, Stühle, Bänke oder gar Bettstellen gibt es nicht. Die Menschen schlafen neben den Tieren auf trockenem Páramogras auf dem Erdboden zwischen Haufen von Kartoffeln und Maissäcken. Auch ein Feuerherd ist nicht vorhanden, sondern »des Hauses trauliche Flamme« flackert, von[42] trockenem Kuhmist und Wurzelstöcken des Chuquiraguastrauchs genährt, ebenfalls auf dem Erdboden zwischen ein paar zusammengeschobenen Steinen. Der Rauch zieht durch das Grasdach ab oder durch die einzige, aus rohen Stammstücken gefertigte Türe, wenn diese offen ist. Wenn sie geschlossen ist, ist es stockfinster im »Haus«. Das wenige Hausgerät, d. h. ein paar Töpfe und Schüsseln, Hacken und Messer, steht auf dem Erdboden oder hängt an Pflöcken an den Lehmwänden. Für einige Schweine, die gehalten werden, ist draußen im Tuff des Talhangs eine kleine Höhle gegraben; das Rindvieh aber und die Schafe bleiben Tag und Nacht in der Páramowildnis. Das Ganze ist eine so primitive Behausung, daß dagegen eine tiroler Sennhütte für eine komfortable Villa gelten kann. Und luxuriös ist das Leben eines Senners jenem der Páramobewohner gegenüber.

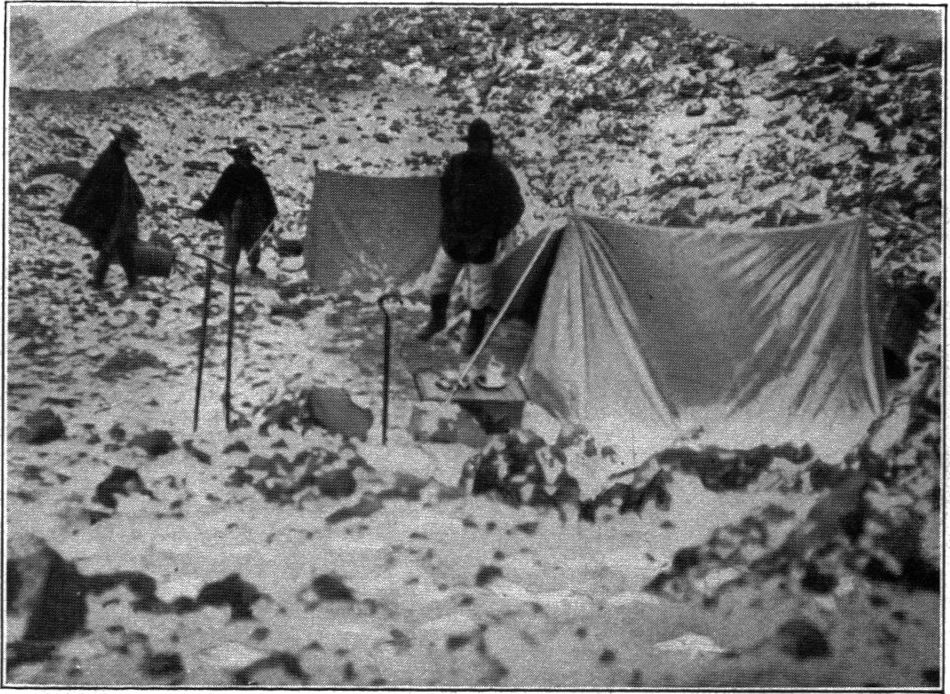

So sieht es in allen Tambos, Hatos und Vaquerias (Hirtenhütten) aus, die ich in Hochecuador gesehen habe. Ich ließ gleich unsere Zelte vor der Hütte am Bachufer aufstellen und überließ den Tambo den Arrieros und Peones.

Während Herr Reschreiter sich ans Zeichnen und Malen machte, ließ ich mich von meiner braven Mula in das hier an der Südflanke des Chimborazo emporsteigende Curipoquiotal bis auf eine alte Moräne bei 4350 Meter hinauftragen. Dort hört der Graswuchs, das Pajonal, auf und überläßt der merkwürdigen äquatorial-alpinen Andenflora das rauhe Terrain. Zwischen den zerstreut wachsenden, halbmannshohen, schuppenblättrigen und orangerot blühenden Chuquiraguasträuchern hindurch, über Tausende von kleinen violetten und zinnoberroten Gentianen, von gelben tannenreisförmigen Loricarien, edelweißartigen Culcitien usw. stieg[43] ich auf den rutschigen Schutthängen der alten und dann der jungen Moränen bis an die Eisgrenze empor, allmählich die Vegetation hinter mir lassend. Das Eis ist weit von dickem Moränenschutt bedeckt, aber an mehreren Stellen unschwer zugänglich.

Vom rezenten Moränengürtel zieht sich die alte Moräne gleich einem Lava- oder Schlammstrom in das Curipoquiotal hinab, und die Eingeborenen nennen auch diese sowie die meisten anderen Moränenwälle ihrer Berge »Volcanes« wie die ihnen äußerlich oft täuschend ähnlichen wirklichen Lavaströme.

Die Firnregion des Berges hatte sich von Mitte des Nachmittags an in schwere Wolken gehüllt, die immer tiefer sanken. Gegen Abend fing es an zu regnen, und in der Nacht folgte ein kurzes Gewitter, dessen Guß wir in unseren Schlafsäcken mit Behagen auf das Zeltdach prasseln hörten. Der ringsum geschlossene Canvasboden des Zeltes hielt vollkommen wasserdicht, so daß wir mit Ruhe den weiteren Stürmen der nächsten Woche entgegensehen konnten. Der Morgen war naß, kalt, nebelig, windig; man kannte das sonnige, ruhige Tal vom vorigen Mittag kaum wieder.

Unser Pfad, der uns um die ganze Westseite des Chimborazo über das große Sandfeld nach dem Gehöft Cunucyacu im Nordwesten des Berges führen sollte, klettert westlich von Totorillas erst durch abscheuliche Hohlwege empor und mündet dann plötzlich ohne merklichen Übergang in eine total veränderte Landschaft, in die Wüste des »Arenal grande«: auf der ganzen Westseite des Chimborazo von der Schneegrenze an bis meilenweit nach Westen hinunter eine leicht abfallende, wenig gewellte, öde, steinige Fläche. Nichts mehr von der Hügellandschaft der grasigen[44] Páramos der Süd- und Ostseite des Berges mit ihrem großartigen Gletscherhintergrund, sondern ausgeebnete, graue Flächen von Bimsstein, vulkanischem Sand und vulkanischer Asche in trübseliger Monotonie.

Ein paar Trockentäler sind in die Bimssteinplatten eingefurcht, aber sie haben nur bei starken Gewitterregen oder Schneeschmelzen für kurze Zeit etwas Wasser. Die intensive Sonnenstrahlung, die Wasserlosigkeit und Öde des Bodens, die ausgeglichene Oberflächengestalt des Geländes, die enorme Trockenheit und Klarheit der Luft, die Zwerghaftigkeit der weit zerstreuten Pflanzen, das Fehlen von Tieren und Menschen: alles vereinigt sich zum Bilde der Wüste. Die Pflanzen sind den Extremen des Wüsten- und Hochgebirgsklimas zugleich angepaßt, denn sie müssen sich ebenso gegen übermäßige Insolation, ausdörrende Winde und Sandwehen wie gegen Schnee und Nachtfrost schützen. Die einen schmiegen sich als einfache Rosetten platt an den bei Sonnenschein wärmenden Boden, andere hüllen sich in einen hellgrauen Haarpelz wie unser Edelweiß, wieder andere verdicken ihre Oberhaut zu einem wenig durchlässigen Panzer, alle aber reduzieren möglichst ihre Atmungs- und Verdunstungsorgane und strecken desto riesigere Wurzeln in den Boden aus, um das spärliche Naß zu suchen. Von den meisten Arten stehen die Individuen in niedrigen runden Büscheln dichtgedrängt beisammen, um einander Schutz gegen den trockenen Wind und die Kälte zu bieten. Die Landschaft ist gleichsam betupft mit solchen Polstern, die von fern wie graue oder grellgrüne Maulwurfshaufen aussehen.

Da wir jetzt im Juni zur eigentlichen Blütezeit durch diese alpine Wüstenlandschaft reiten, strahlen uns von allen[45] ihren Blütenpflanzen, von Gentianen, Valerianen, Senecien, Wernerien, Malvastren, Baccharis, Arenaria, Alchemilla, Lupinus und anderen Tausende zierlicher weißer, gelber, roter, violetter Blumen entgegen, die in ihrem Kontrast zu der wüstenhaften Umgebung dem Landschaftsbild einen unbeschreiblichen Reiz verleihen.

Der Wind weht kalt, steif und regnerisch aus Südosten hinter uns her, so daß wir uns in unsere Gummiponchos hüllen und die Kapuzen überklappen. In den Invierno-Monaten (November bis Mai) liegt hier oft fußtief Schnee. Auch jetzt im Verano vergehen nur wenige Tage ohne Schneefall, aber die weiße Decke verschwindet schnell wieder. Der Reitweg ist hart wie eine Tenne und zieht sich, wie immer in Ecuador, in einem halben Dutzend nebeneinanderlaufender Pfade dem Ziele zu. Vom Chimborazo ist bis gegen 10 Uhr in den dunklen Wolkenmassen keine Spur zu sehen. Nach links dagegen wird zuweilen unter der dicht über uns lastenden Wolkendecke weg der Ausblick in das ferne sonnige, dunkelwaldige Bergland der Chimborazokordillere frei, zu der unsere Hochebene allmählich absinkt.

Den höchsten Punkt (4450 Meter) unseres Wegs erreichten wir um Mittag bei einem Steinhaufen von Lapilli, schlackigen Bomben und Bimssteinbrocken, auf dem fromme Furcht vor Sturm und Verderben ein kleines Holzkreuz errichtet hat. Ein paar zerfallene Eselgerippe in der Nähe mahnen »memento mori«. Cruz alta heißt der Punkt.

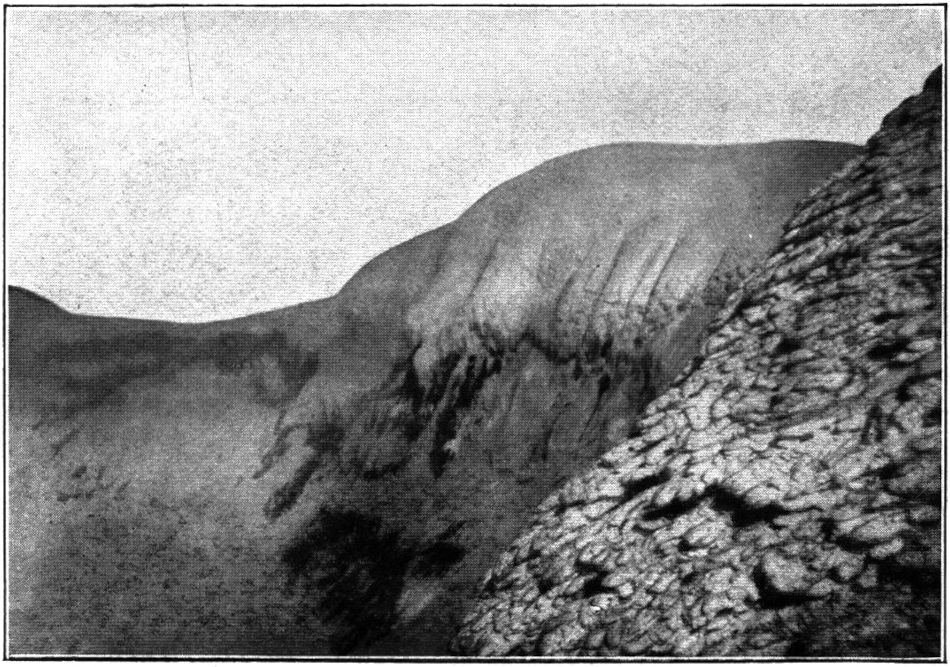

Von hier trat ein schneller Wetterwechsel ein, da wir in den Windschatten des Chimborazo getreten waren. Der heftige Südostwind, der uns bisher von hinten getrieben hatte, und das Nebelwehen hörten auf, und zu unserer Rechten wurden in großer Klarheit die Fels- und Eiswände des[46] West-Chimborazo sichtbar. Der Berg ist hier, auf der Mitte der Westseite, die wir ganz überblicken, gar nicht wieder zu erkennen. Er hat sich in einen breiten Kegel mit einer einzigen runden Kuppel verwandelt: eine wahre Schulform eines schneebedeckten Vulkans. Diese Kuppel ist der von einem felsigen Unterbau getragene domförmige Westgipfel, hinter dem die übrigen Gipfel versteckt liegen. Von Südwesten her sehen wir einen mit einigen bizarren Türmen und Nadeln besetzten Felsgrat zum Unterrand des großen Firndoms hinaufziehen. Wo der Grat endet, hängen rechts und links zwei von den oberen Eisbrüchen genährte Gletscher in ihre Täler herab, die beiden einzigen der Westseite; im Südwesten der »Trümmergletscher«, im Westen der »Thielmanngletscher«. Nach Nordwesten aber läuft ein langgestreckter Grat mit felsiger Schneide zum Arenal herunter, der oben im Firngewölbe des Westgipfels verschwindet. Zerfetzte graue Wolken jagen um die dunkelbraunen Felsen und die wunderbaren blaugrünen Eisschründe der Westseite des Berges, und darüber blitzt das äquatoriale Sonnenlicht auf den weißen Schneefeldern des Westgipfels, daß die Augen sich geblendet abwenden.

Je weiter wir nach Norden reiten, desto ungestümer bläst uns wieder der Ostwind, gegen den uns der Chimborazo eine Zeitlang geschützt hatte, seitlich von vorne an. Zwei Stunden haben wir uns mühsam um die Nordwestseite des Chimborazo herum durch ein vom Wind wild und wüst verwehtes Gebiet durchzuschlagen; Tiupongo heißt es. Der vulkanische Sand ist hier in den Mulden der weiten Bodenwellen zu langen Dünen angeweht, auf denen Mensch und Tier nur schwer vorwärts kommen. Es ist ein Stapfen, Rutschen und Wälzen wie in tiefem, pulvrigem Schnee.[47] Der uns nun von vorn packende Ostwind peitscht uns den Sand wütend ins Gesicht, so daß wir die Augen mit Schneebrillen schützen müssen.

Als wir durch dieses Dünengewirr allmählich auf die Nordwestseite des Berges kamen, steckte dieser bereits wieder in dicken, düsteren Wolken, die unaufhörlich von Nordosten heranströmten. Darunter aber guckte eine lange, flache Eiszunge hervor, deren Stirn ein mächtiger Moränenkegel umgrenzt: das Ende des »Stübelgletschers«. Bald danach betraten wir endlich wieder grasigen Páramoboden und erreichten an einem klaren, kalten Wasserlauf den kleinen Hato Poquios (4087 Meter) im Tal von Cunucyacu, die Nordostgrenze der Sandwüste Tiupongo und des Arenal grande. Von hier führt im Bachtal der Pfad nach der Hacienda Cunucyacu hinunter, wo wir gegen Abend im neuen »Herrenhaus« unter einem großen Strohdach vier rohe fensterlose Lehmwände und einen mit trockenem Páramogras beschütteten Lehmfußboden als Fremdenzimmer bezogen.

Die Hacienda Cunucyacu, das Standquartier für unsere Besteigungen und Untersuchungen der Nordgletscher des Chimborazo, ist mit 3759 Meter die höchstgelegene Hacienda an der Nordseite des Berges. Wir sind zwar hier ziemlich fern von ihm – zweieinhalb Stunden flotten Reitens bis zum Fuß, und in Luftlinie zirka 15 Kilometer zum Gipfel –, aber wir haben keine andere Wahl. Auf der ganzen West- und Nordseite des Chimborazo ist es oberhalb 3000 Meter die einzige menschliche Siedlung, wo für uns, unsere Leute und Karawanentiere genügende Nahrung und Unterkunft zu finden ist. Sonst gibt es auf der Nordseite zwar noch ein paar zu Cunucyacu gehörende einsame, dem Bergfuß nähere Hirtenhütten oder Vaquerias,[48] z. B. den Hato Pailacocha (4266 Meter), aber dort ist bestenfalls ein Trunk saurer Schafmilch zu haben, und das ganze übrige Gebiet bis zum Tambo Chuquipoquio am Ostfuß des Gebirges, so groß wie mancher deutsche Kleinstaat, ist unbewohnt, menschenleer und nur von einigen halbwilden Schaf-, Lama- und Rinderherden durchstreift, die sich in den rauhen Páramos ihre Nahrung und ihr Nachtlager selbst suchen müssen. Überall nur fahles, steifes Páramogras oder Sumpf oder Sand und vulkanischer oder glazialer Gesteinschutt, nirgends ein Baum oder Busch.

Bloß neben der Hacienda Cunucyacu, die sich wohlweislich gerade da hingelagert hat, wo das Hochtal des Pucayacubaches (puca = rot, yacu = Wasser) sich zu einem ziemlich tiefen geschützten Kessel erweitert, grünt es innerhalb einer Umfriedigung (Potrero) frisch von Alfalfa (Luzerne) für das Jungvieh und von Kohl für den Haushalt des Mayordomo. Aber sonst ist die Hacienda in schlimmem Zustand. Wohnhaus, Gesindehaus und Ställe sind vor einem halben Jahr ein Raub der Flammen geworden – was diesen größtenteils aus trockenem Páramogras aufgeführten Baulichkeiten alle paar Jahre einmal zu passieren pflegt – und die ausgebrannten Grundmauern stehen trauernd neben unserer neuen Strohhütte. Der Mayordomo behilft sich mit einigen Strohhütten auf den benachbarten Hügeln und erweist sich uns gegenüber als Wirt so zuvorkommend und hilfreich, wie es ihm seine engen Verhältnisse nur gestatten. Auch ist es in diesen gottverlassenen Gegenden von Wichtigkeit, daß sein junges Weib außer Locro (Kartoffelsuppe) auch noch einiges andere kochen kann, was ein genügsamer Europäer zu genießen vermag.

Bei unserm »Herrenhaus« fand sich am nächsten Tag[49] bald eine Versammlung von Vaqueros (Rinderhirten) ein, die der Mayordomo aus der Umgegend hatte zusammenrufen lassen, um mich daraus einen Führer für die Bergtour wählen zu lassen. Lauter famose Gestalten, teils reine Indianer, teils Halbblüter, alle von untersetzter Figur und muskulös, alle grauenhaft schmutzig, alle in verwettertem Filzhut, Poncho und langhaarigen Lamafellhosen und mit nackten Füßen, an welche wahre Ungeheuer von Sporen geschnallt sind. Auf ihren kleinen struppigen, mageren Pferden jagen die Kerle wie die Teufel über ein Terrain, vor dessen Löchern, Rissen, Sümpfen und Steinblöcken sich ein preußischer Kavallerieleutnant zehnmal überlegen würde, ob er seinen Gaul nicht lieber am Zügel führen solle. Ich wählte mir einen strammen, braunen, gutmütig dreinschauenden Burschen aus und habe meine Wahl nicht zu bereuen gehabt. Nicolas hieß der Brave.

Von der Talsohle aus, auf der die Hacienda Cunucyacu liegt, sieht man gar nichts vom Chimborazo. Vom obern Talrand aber hat man bei klarem Wetter einen wundervollen Überblick über den Berg; am besten frühmorgens und spätnachmittags. Pyramidenförmig baut sich die Nordwestfront vor uns auf. Rechts und links ziehen zwei Steilgletscher herab, rechts der längere »Stübelgletscher« vom Westgipfel, links der kürzere »Reißgletscher« vom Nordgipfel, zwischen ihnen das tief in das Bergmassiv wie ein großes Kar hineingeschnittene Kesseltal Pucahuaico (»rotes Tal«), über dessen oberen roten Felswänden die Eismauern des Gipfelfirns aufsteigen. West- und Nordgipfel rücken in dieser Ansicht nahe zusammen, getrennt und zugleich verbunden durch einen leicht gesenkten Firnsattel, über dem die weiße Kuppe des Südgipfels, des höchsten von[50] allen (6310 Meter), noch hindurchblickt. Von der Ostflanke des Stübelgletschers, zwischen diesem und dem tiefen Pucahuaico, streckt der Berg nach Nordnordwesten einen hohen langen Fels- und Schuttkamm, die Puca Loma, wie einen riesigen Strebepfeiler auf Cunucyacu herab aus, auf dessen Rücken man ohne wesentliche Hindernisse bis zur Eisgrenze aufsteigen kann; diese liegt dort über 5700 Meter, höher als irgend woanders am Chimborazo, und der Übergang auf den Firnmantel der Gipfeldome schien nicht schwierig zu sein. Die Wahl dieser, wie auf den ersten Blick zu sehen war, direktesten Aufstiegroute ergab sich für mich von selbst.

Am frühen Morgen des 20. Juni, nach einer stürmischen Nacht, in der ich an bohrendem Kopfschmerz, Herr Reschreiter an Atembeklemmungen merkte, daß unsere Höhenanpassung noch unvollkommen war und die Bergkrankheit (Soroche) sich anmeldete, ritten wir durch das Tal des Pucayacu dem Chimborazo entgegen. Ich hatte sechs Lasttiere, den geländekundigen Indianer Nicolas aus Cunucyacu und die acht in Chuquipoquio angeworbenen Indianer mitgenommen, die weiter oben bei Beginn des schwierigen Terrains die Lasten von den Tieren übernehmen sollten. Auf dem flachen Talboden des Pucayacu weideten kleine Herden von Schafen und Lamas und wurden bei unserm Nahen flüchtig. Lamas als zahme Herdentiere in den Páramos sind immer eine sonderbare Erscheinung, an die man sich auch bei längerm Aufenthalt nur schwer gewöhnen kann; so sehr machen die wie Rehe oder Antilopen dastehenden, äugenden und sichernden Tiere den Eindruck[51] von Wild, daß sich schon mancher erfahrene Reisende täuschen ließ.

Nach zweistündigem Ritt beim Hato Poquios (4087 Meter) angelangt, ließ ich für uns zwei kleine Fässer mit Trinkwasser füllen, da es oben auf dem Nordnordwestgrat keine Quellen mehr gibt. Ein kurzes Stück danach beginnt bei 4100 Meter die starke Steigung der Nordnordwest-Loma (Puca Loma) und damit im orographischen Sinn der Nordfuß des Chimborazomassivs. Sobald wir hier den steilern Anstieg begonnen haben, lassen wir das Grasland (Pajonal) hinter uns und treten in eine geognostisch, klimatisch und botanisch ganz andere Landschaft ein. Diese vom Berg ausgestreckten Steilrücken (Lomas) bauen sich teils aus Felsleisten und -graten, teils aus zersplittertem Felsschutt, Bimsstein und Sand auf, in dem nur wenige zähe Gewächse aushalten können. Der Vegetationscharakter ist derselbe wie auf dem Wüstenplateau der West- und Westnordwestseite, nur die Pflanzenarten sind weiter oben, wo die klimatischen Extreme noch viel größer werden, andere als dort. Über die exponierten Hänge und Kämme braust den größten Teil des Tages ein kalter heftiger Wind, entweder als Fallwind von den Eisgipfeln des Berges herab oder als Steigungswind vom westlichen Unterland herauf oder als Passat von Osten her. Mit sausendem Getöse wirbeln uns dicke Staubtromben entgegen, zum Entsetzen unserer Mulas, die jedesmal kurz kehrtmachen und auszureißen versuchen. Wie auf dem Wüstenplateau der Westseite weht auch hier der Wind den Flugsand zu langen welligen und tausendfach gerippelten Dünen zusammen. Vom windgepeitschten Flugsand geglättete und geschliffene Steine (Dreikanter) liegen in Mengen umher. Der Wind begräbt[52] einerseits die niedrige Vegetation im Sand, andererseits entblößt und tötet er die Polsterpflanzen und das Knieholz durch Deflation. Oft sehen die abgestorbenen sonnengebleichten Wurzelstöcke aus, als seien sie künstlich herauspräpariert.

Aber die lebenden kleinen Pflanzen stehen auch jetzt hier im Frühlingsschmuck ihrer zahllosen zarten Blüten und verleihen dem sonst so düstern Bild einen freundlichen Schönheitsschimmer. Zu Millionen sind in der Region zwischen 4100 und etwa 4500 Meter innerhalb des Gesichtsfeldes die kleinen krokusartigen oder sternförmigen weißen, violetten, purpurroten und gelben Blumen der schon genannten Arten über die Sand- und Schuttflächen verstreut. Über dieser Region, etwa zwischen 4500 und 4800 Meter, treten die knorrigen, niedrigen Chuquiraguasträucher zur obersten Vegetationsformation des Berges zusammen, nicht sowohl durch Vermehrung ihrer Individuen, als durch Verschwinden der vielen kleinen Gewächse, die sie bis hierherauf begleitet haben. Auch sie stehen jetzt im Flor und beleben mit ihren daumengroßen rotgelben pinselförmigen Blüten die einsame Landschaft. Da und dort schießen um die Blütenstände ein paar winzige Kolibris wie Diamantblitze hin und her, grün und rot metallisch schillernde Tierchen (Oreotrochilus).

Gegen Mittag rasteten wir in 4720 Meter Höhe unter einigen uns gegen den Ostwind schützenden Felsen. Mehrere von ihnen sind vom sandbeladenen Wind geschliffen und gefurcht, so daß man zuerst an Gletscherwirkung denken könnte. Hier leuchtete uns aus einigen geschützten Standorten, wo der Sandboden ein wenig feucht ist, die merkwürdigste und schönste aller hochandinen Pflanzen entgegen,[53] das in einen dichten hellbraunen Haarpelz gekleidete, etwa 30 Zentimeter hohe, großblätterige, dickstengelige Culcitium rufescens, das abgesehen von seinen fahlgelben quastenförmigen Blüten einem riesigen Edelweiß unserer Alpen gleicht.

Unter einem stürmischen Schneegestöber, das uns den ersten hochalpinen Gruß des im Wolkengewirr versteckten Chimborazogipfels brachte, ritten wir steil weiter hinan über grobes Trümmergestein. Bald aber war unserm Vordringen im Sattel Halt geboten. Die Tiere, von denen wir abgesessen waren, rutschten in dem lockern Schutt immer wieder um die Hälfte des Schrittes zurück, blieben nach jeden weiteren paar Metern prustend und mit fliegenden Weichen stehen und versagten schließlich ganz. Sie unterlagen sichtlich dem Einfluß der dünnen Höhenluft. Bei 4920 Meter ließ ich absatteln und abladen und den acht Indianern so viel aufpacken, wie jeder schleppen konnte. Der Rest des Gepäcks blieb liegen, um am Spätnachmittag von den Peones nachgeholt zu werden. Von uns Weißen trug jeder seinen vollgefüllten Rucksack nebst allen möglichen Zutaten. Während sich die Arrieros mit den Tieren schleunigst nach Cunucyacu hinab aus dem Staube machten, mühten wir uns auf den abschüssigen Schutthängen langsam weiter bergan; auch wir alle zwei bis drei Minuten kurz im Stehen rastend, um der Atemnot Herr zu werden, die jetzt in 5000 Meter bei der schweren Anstrengung und Belastung mit Macht über uns kam. Sonstige Beschwerden von Bergkrankheit blieben noch aus. So brauchten wir zwei gute Stunden, um 250 Meter zu bewältigen.