POMPEI

E LE

SUE ROVINE

VOL. II

POMPEI

E LE

SUE ROVINE

PER L’AVVOCATO

PIER AMBROGIO CURTI

GIÀ DEPUTATO AL PARLAMENTO NAZIONALE

DIRETTORE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ARCHEOLOGIA

E DI BELLE LETTERE DI MILANO

VOLUME SECONDO

1873

MILANO — F. SANVITO, EDITORE.

NAPOLI — DETKEN E ROCHOLL.

Proprietà letteraria.

Legge 25 Giugno 1865. Tip. Guglielmini.

[5]

CAPITOLO XII.

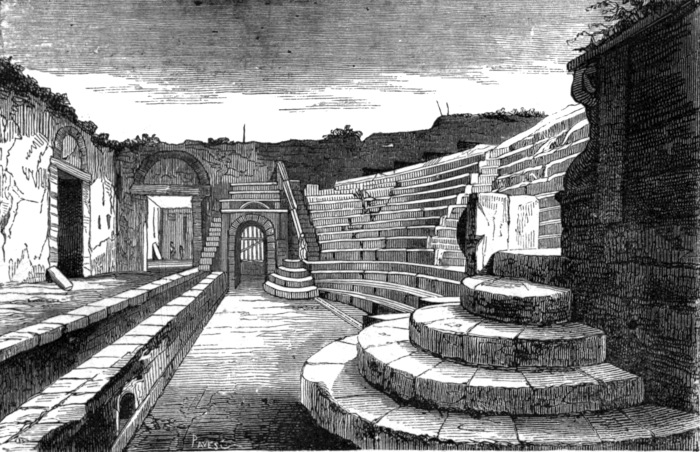

I Teatri — Teatro Comico.

Passione degli antichi pel teatro — Cause — Istrioni — Teatro

Comico od Odeum di Pompei — Descrizione — Cavea, præcinctiones,

scalæ, vomitoria — Posti assegnati alle varie classi — Orchestra — Podii

o tribune — Scena, proscenio, pulpitum — Il

sipario — Chi tirasse il sipario — Postscenium — Capacità

dell’Odeum pompejano — Echea o vasi sonori — Tessere

d’ingresso al teatro — Origine del nome piccionaja

al luogo destinato alla plebe — Se gli spettacoli fossero

sempre gratuiti — Origine de’ teatri, teatri di legno, teatri

di pietra — Il teatro Comico latino — Origini — Sature e

Atellane — Arlecchino e Pulcinella — Rintone, Andronico ed

Ennio — Plauto e Terenzio — Giudizio contemporaneo dei

poeti comici — Diversi generi di commedia: togatæ, palliatæ,

trabeatæ, tunicatæ, tabernariæ — Le commedie di Plauto e

di Terenzio materiali di storia — Se in Pompei si recitassero

commedie greche — Mimi e Mimiambi — Le maschere,

origine e scopo — Introduzione in Roma — Pregiudizj

contro le persone da teatro — Leggi teatrali repressive — Dimostrazioni

politiche in teatro — Talia musa della Commedia.

Gran parte della vita publica erano nell’orbe romano,

massime al tempo de’ Cesari, i Teatri.

Quando si consideri che solo in questa, elegante

sì, ma piccola città di Pompei vi fossero due teatri, il

comico e il tragico ed un anfiteatro, tutti di tanta capacità,

[6]

si può avere una prova abbastanza conveniente

di questa asserzione, ed un’altra poi se ne avrà ancora

nel fatto che non si fosse paghi di uno spettacolo

solo al giorno, ma se ne volesse a tutte l’ore di

esso, e s’egli è vero quel che taluni pretesero e che

io ho pur riferito, che i Pompejani fossero stati sopraggiunti

dal loro estremo disastro nell’anfiteatro,

sappiamo allora che dovesse essere circa l’ora meridiana.

Non fu detto però a torto che il popolo non vivesse

che di pane e di spettacoli, panem et circenses, e ognun

s’avvede che qui sotto il generico nome di giuochi del

circo s’abbiano ad intendere ben anco gli scenici ludi.

Una ragione più alta aveva contribuito a radicare

profondamente nell’animo di tutti la passione e nelle

consuetudini generali la frequenza de’ teatrali spettacoli, — la

religione: — perocchè rimontandosene alle

origini si trovi, per testimonianza di Tito Livio, che

nella epidemia, onde fu Roma afflitta nel 390 di sua

fondazione, la collera celeste serbandosi inesorabile

alle continue supplicazioni, si fosse ricorso alle sceniche

rappresentazioni, in cui attori erano commedianti

etruschi, detti nella loro lingua istrioni, i quali trattavano

artifiziosamente a suon di flauto e gestendo

senza parole[1]. Fra i Romani stessi sorsero subito dopo

imitatori; i giuochi scenici attecchirono e vennero per

[7]

ciò considerati non come un semplice passatempo

soltanto, chè per tali non si ebbero che gli spettacoli

del circo, ma come una vera istituzione civile e sacerdotale.

Noi medesimi, se avessimo in oggi a restringere il

teatro in que’ confini che lo fecero definire la morale

in azione, e se la coscienza degli scrittori non

escisse dai limiti assegnati dai veri intenti dell’arte,

per libidine di facili e funesti plausi, non potremmo

ricusarci dall’averlo tuttavia per una vera istituzione

civile.

Nel desiderio di abozzare alla meglio anche questa

parte della vita romana, di cui Pompei fornisce a noi

ne’ suoi monumenti le più ineccepibili prove, converrà

che prima m’intrattenga del Teatro Comico,

detto altrimenti Odeum, nel quale poi c’intratterremo,

giusta i richiami, della sua storia, delle sue produzioni;

poscia del Teatro Tragico e della sua storia;

riserbando all’ultimo il discorso intorno all’Anfiteatro

e a’ suoi ludi; quantunque a vero dire si dovrebbe

premettere di questi ultimi, se noi pure, come gli antichi,

ritenessimo che gli spettacoli scenici non siano

che appendici meno importanti di quelli del Circo.

Fin dal 13 maggio 1769 veniva scoperta sulla muraglia

del Gran Teatro, o Teatro Tragico che si voglia

dire e del quale sarà l’argomento nel capitolo

venturo, la iscrizione seguente:

[8]

C . QVINCTVS C . F . VALG .

M . PORCIVS M . F .

DVO VIR . DEC . DECR .

THEATRVM TECTVM

FAC . LOCAR ; EIDEMQVE PROBARVNT[2].

Tale scoperta confermava la designazione, che fin

dal 23 marzo precedente era stata fatta, che quivi

esister dovesse l’Odeo, o Teatro Comico, avvalorata

altresì da ciò che contiguo vi fosse il Teatro Tragico,

pur in questo avendo i Pompejani seguito la comune

consuetudine in congenere materia, e che noi troviamo

consegnata nelle seguenti parole del capo IX,

libro V di Vitruvio: exeuntibus e theatro sinistra parte

Odeum[3].

L’Odeo, in greco Ωδεῖον, che in questo passo medesimo

ci fa sapere Vitruvio essere per la prima

volta stato eretto in Atene, ornato da Pericle di colonne,

di pietre e coperto di alberi e antenne di navi,

spoglie riportate in guerra contro de’ Persiani, vogliono

tutti che fosse stato un piccolo teatro; ove

si facessero le prove e le disfide musicali, come derivatone

l’appellativo dalla voce greca ωδή, che significa

canto.

[9]

In Pompei l’Odeum era destinato alla recitazione

delle commedie, ai concorsi poetici, alle rappresentazioni

mimiche e satiriche, e se si vuole argomentare

dall’uso generale di tali ritrovi, alle dispute filosofiche

ed anche agli spettacoli d’inverno, e per ciò

coperto; onde, per dirla con Tertulliano, l’impudico

divertimento non fosse dal rigore della stagione turbato[4].

Il severo giudizio di questo padre della

Chiesa cristiana era giustificato dalla licenziosa libertà

sempre esistita nei ludi scenici e circensi, ma

fatta ancor più sfrenata negli ultimi tempi dell’Impero.

Dal 1793 al 1796 venne questo teatro sgombro

dalle macerie, messo nelle condizioni nelle quali trovasi

di presente e in guisa da prestarsi alla sua intera

descrizione.

Esso è fabbricato, egualmente che il Teatro Tragico

e il Foro, sopra uno strato di lava vulcanica

antichissima, che porge a questi edifizj il più solido

fondamento; ma la sua costruzione è di tufo di Nocera,

all’infuori delle scale che separavano le gradinate

che son di durissima lava. Sopra l’estremità del

muro semicircolare, ossia sul cornicione, ancor si

veggono i luoghi ove stavano le colonne su cui il

tetto poggiava, il quale si apriva tra l’una e l’altra

colonna uno spazio vacuo, pel quale s’intromettevano

[10]

la luce e l’aria. Tali colonne si rinvennero rovesciate,

onde anche per la certa quantità di tegole numerizzate

con carbone e là ordinatamente disposte, si argomentò

che rovinato il teatro dal tremuoto del 63,

si ritrovasse poi nel 79 in istato di restaurazione.

Dyer crede rimonti la sua prima costruzione a poco

tempo dopo la Guerra Sociale, così forse ottant’anni

avanti Cristo.

Come di consueto, e come Vitruvio ne fa regola

generale de’ teatri, la forma della cavea è d’un emiciclo,

e sotto il nome di cavea designavasi quella porzione

dell’interno di un teatro od anfiteatro, che conteneva

i sedili sui quali stavano gli spettatori, e che

era formata da un numero di ordini concentrici di

gradini sopra più ordini di arcate, quando essi non

fossero praticati in qualche parte, od addossati a

montuosità di terreno. Secondo la dimensione dell’edificio,

questi giri di sedili erano divisi d’ordinario

in uno, due o tre scompartimenti, distinti,

separati l’uno dall’altro da un muricciolo detto præcinctio,

abbastanza alto per impedire la comunicazione

fra essi; cosicchè i diversi scompartimenti assumevano

i qualificativi di prima, seconda, terza ed

anche più spesso di ima, media e summa cavea, cioè

ordine inferiore, di mezzo e superiore. E così era

dell’Odeum pompejano.

Il pavimento per nove passi di diametro tocca l’uno e

l’altro corno dell’emiciclo terminato in due zampe

[11]

di leone di tufo vulcanico. Quindi incomincia la

prima cavea in quattro ordini di gradini più grandi

e spaziosi degli altri, ove sedevano i magistrati ed

ivi erano collocati i bisellii e le sedie curuli. Indi

seguono quattordici gradini in cui l’ordine equestre

aveva il suo posto: vi tengono poi dietro diciotto

altri ordini, ognun dei quali sempre più si va allargando

nei lati per formare il diametro dell’emiciclo

e stretto pel contrario nell’orchestra, della quale

dirò fra poco.

Dopo i primi quattro gradini si vede un parapetto

di separazione con un ripiano, o gradino più

largo. Si riconosce da ciò subito una delle precinzioni,

che i Greci chiamavano δίαζωματα, con cui,

come dissi testè, precingeva, o separava il primo dal

secondo, ordine della cavea, dove stava la gente più

distinta.

V’era poscia una seconda precinzione, che separava

la media, o seconda cavea, dall’ultima, dove sedevano

la plebe e le donne. I gradini della media cavea,

sono intersecati da sei piccole scale per linea retta

dall’alto al basso, chiamate viæ, itinera, scalæ e scalaria,

che hanno principio da sei vomitoria, o porte superiori

corrispondenti al corritojo coperto, donde arrivavasi

alla prima precinzione. Da essi entravano gli

spettatori per prendere il rispettivo posto, e da essi,

a spettacolo ultimato, uscivano.

Quelle scalarie, intersecando i gradini circolari,

[12]

costituivano cinque cunei o scomparti, ciascun dei

quali veniva poi assegnato a determinata classe di spettatori;

onde vi fosse quello de’ magistrati, quello de’ mariti,

quello de’ giovani pretestati, quello de’ conjugati,

e vie via degli efebi, oratori, legali, pedagoghi,

soldati, che giammai si confondevano colla plebe, e

le altre distinzioni del popolo, le quali venivano osservate,

da che un decreto d’Augusto, secondo lasciò

ricordato Svetonio nella vita di questo Cesare, le

avesse a prescrivere, a ciò indotto dalle ingiurie che

un senatore aveva ricevuto nel teatro di Pozzuoli.

«Egli, Augusto, scrisse quello storico, rimediò alla

confusione ed al disordine estremi che regnavano

negli spettacoli, mosso dall’ingiuria ricevuta da un

senatore, che nella occasione di celeberrimi ludi in

Pozzoli, che avevano attirato immenso concorso, non

aveva trovato posto, ordinando con un senato consulto,

che in tutte le rappresentazioni publiche il

primo ordine spettasse a’ senatori. Vietò ai deputati

delle nazioni libere e alleate di sedere nell’orchestra,

perchè avesse sorpreso che molti fra di essi fossero

del genere de’ liberti. Separò dal popolo il soldato.

Assegnò posti particolari a’ mariti, speciali gradini a

coloro che portavano ancor la pretesta, collocandone

i precettori appresso. Agli abbigliati in bruno (pullatorum)

interdisse il centro della cavea. Alle femmine,

già confuse cogli uomini, non concesse assistere che

dal posto superiore alle lotte de’ gladiatori. Destinò

[13]

alle sole Vergini Vestali un separato posto nel teatro

di contro alla tribuna del pretore»[5].

Petronio nel suo Satyricon, ci ha lasciato alla sua

volta memoria che l’ordine più alto ne’ teatri fosse

quello riserbato agli schiavi, alle cortigiane ed

all’infima plebe, in quel passo in cui Criside,

l’ancella della dissoluta Circe e mezzana de’ suoi

amori, accostando Encolpo e invitandolo da parte

della sua padrona, alla maraviglia di costui che

schiavo di Eumolpione s’era infinto e mutato il nome

in quello di Polieno, così risponde: «Quanto al dirti

schiavo ed abbietto, questo è lo stesso che accendere

il desiderio di colei che ti aspetta; perchè hannovi

alcune donne che dilettansi di sucidume, o non sentonsi

brulichio se non alla vista di schiavi, o di sergenti

ben infiancati: ad altre un mulattiere coperto

di polvere, ad altre un attore che figura su per le

scene. Insigne fra queste è la padrona mia: ella sale

dall’orchestra al quattordicesimo ordine, e in mezzo

all’ultima plebe rintraccia chi più le piace»[6].

Eravi poi l’orchestra, che occupava, rispetto al rimanente

dell’edificio, un posto corrispondente alla

platea de’ nostri teatri e consisteva in uno spazio

aperto, in piano, nel centro dell’edificio sul fondo,

circoscritto di dietro dalle più basse file de’ sedili

[14]

degli spettatori e dinanzi dal muricciuolo della scena.

Il pavimento di questa parte è di marmi greci disposti

in varii quadrati, e nel mezzo sopra una larga

fascia di marmo cipollino, che ne occupa tutto il

diametro, si legge in grandi lettere di bronzo incastonata

questa iscrizione:

M . OCVLATIVS M . F . VERVS .

VIR PRO LVDIS[7].

Dalla quale iscrizione apprendiamo il nome d’uno

de’ due sovrintendenti dei giuochi o spettacoli in Marco

Oculazio Vero.

Ai lati della scena ed al disotto de’ vomitorii o porte

che mettevano all’orchestra, sonvi due podii o tribune,

a cui si giunge per quattro gradini praticati di

dietro. Il podium in un anfiteatro o circo o teatro,

era un basamento alto circa sei metri dal suolo dell’arena

destinato ad essere occupato dall’imperatore,

da’ magistrati curuli e dalle Vestali, che sedevano

quivi sopra i loro seggi d’avorio. Svetonio e Giovenale

ne fanno menzione[8].

La scena poi, misurata da Bréton di 17.m 50,

è assai bene conservata, è formata di mattoni e di

[15]

opera reticolata di tufo rivestita di marmo bianco.

Il proscenium, o intero spazio del palco rialzato,

chiuso fra il muro permanente della scena di dietro

e l’orchestra di fronte, e che con moderno vocabolo

diremmo palcoscenico, non appare così profondo

come ne’ moderni teatri; nel mezzo di esso, in sito

più elevato, sorgeva il pulpitum, o alta e lunga predella

su cui gli attori stavano quando recitavano i

loro dialoghi, o discorsi.

Vitruvio, parlando dei pulpito, che i Greci appellano

λογεῖον, avverte essersi esso usato già ristretto

in Grecia, meno altrove, e però colà i tragici e comici

recitavan sulla scena, gli altri attori tutti nell’orchestra;

onde hanno in greco diverso nome, gli

uni di scenici, gli altri di timelici[9], forse sonatori

codesti ultimi, se decomponendo la parola, troviamo

che essa significhi sollevar l’animo annojato, dove pur

non derivi da Hymele, con che si designava l’inno di

Bacco.

In questo primo senso avrei avuto ragione anch’io,

se imitando l’esempio greco, ebbi a chiamare orchestra

il luogo che è destinato nei nostri teatri a’ suonatori.

Davanti al pulpitum, scorgasi ancora nell’ammattonato,

al posto che ne’ moderni teatri serba la ribalta

dei lumi, un incavo correre tutto lungo la scena, nel

[16]

quale stava il cilindro a cui s’avvolgeva l’Aulæa od

Aulæum, che era la tappezzeria o cortina, che faceva

le veci dell’odierno sipario, ornata di figure ricamate

su di essa, il più spesso rappresentanti storici fatti

e paesane vittorie, come raccogliesi dal seguente passo

delle Metamorfosi d’Ovidio:

Sic ubi tolluntur festis aulæa theatris,

Surgere signa solent, primumqne ostendere vultus,

Cætera paulatim; placidoque educta tenore

Tota patent, imoque pedes in margine ponunt[10].

Tal cortina veniva adoperata nei teatri greci e romani

per lo stesso uso che i nostri siparii, a fine di

nascondere il palco scenico prima del principio della

rappresentazione e negli intermezzi. Questa cortina,

scrive De Rich[11], non era però sospesa come i siparii

e non scendeva giù dall’alto; ma tutt’al contrario,

quando cominciava la rappresentazione, si lasciava

cadere la cortina entro l’incavo suddescritto,

e per conseguenza, finito l’atto, si tirava su dallo

[17]

stesso; quindi l’espressione aulæa premuntur[12] di

Orazio, cala il sipario, significa che la rappresentazione

sta per incominciare ed aulæa tolluntur di

Ovidio[13], il sipario si alza, che l’atto o la rappresentazione

è finita. Questo incavo entro cui scendeva

l’aulæum, per essere sotto il proscenium, appellavasi

con altro nome hyposcenium.

Del resto v’han di coloro che l’aulæum pretendono fosse

proprio del teatro tragico soltanto, e che la commedia

si servisse del siparium, che il succitato De Rich

definisce una scena o paravento, adoperato nei teatri, e

consistente in più spicchi, che potevano essere aperti o

ripiegati l’uno sull’altro, come si fa ne’ paraventi che

usiamo ora. Se non che Apulejo ha questo passo:

Aulæo subducto et complicatis sipariis scena disponetur[14];

e si vede così usar egli de’ due vocaboli promiscuamente;

quantunque il suo linguaggio implichi che

l’aulæum era fatto calare (subductum) sotto la scena,

quando lo spettacolo principiava, e il siparium era

invece ripiegato in su (complicatum) nello stesso momento.

Pare poi che questo ufficio di abbassare gli

aulei, o siparii, de’ teatri spettasse specialmente a’ Britanni,

[18]

cioè agli schiavi fatti nelle guerre della Britannia

e condotti, secondo il costume, a Roma, se

questi versi Virgilio pose in una sua Georgica, che

vi fanno non dubbia allusione:

Vel scena ut versis discedat frontibus, utque

Purpurea intexti tollant aulæa Britanni[15].

Finalmente le due lunghe camere dietro la scena,

di cui l’una doveva essere coperta, l’altra scoperta,

e servivano alla preparazione degli attori, si chiamava

il postscenium, o dietroscena, al quale ha tratto

Lucrezio nel suo Poema al libro IV[16].

Il teatro Comico od Odeum di Pompei era della capacità

di forse millecinquecento spettatori: quindi abbastanza

grande per tale città, pur calcolando che alle

rappresentazioni tanto sceniche che circensi traessero

molti dalle città vicine e borgate. Perocchè s’egli è vero

che il Teatro Tragico ne contenesse quasi quattro

volte di più e l’anfiteatro molte migliaja, come a suo

[19]

luogo dirò, è altresì vero che la minore importanza

degli spettacoli dell’Odeum voglia essere considerata;

vedendo noi pure oggidì anche nelle più vaste e popolose

città esservi diversi teatri, e secondo l’entità

degli spettacoli che vi si offrono, avere anche la

capacità.

Compirà la descrizione materiale di questo teatro

pompejano, quale fu rinvenuto cogli scavi, l’accennare

come presso all’ingresso siensi vedute molte

iscrizioni graffite, evidentemente da schiavi, liberti e

gladiatori, taluna recante spavalde imprese, tal altra

oscenità, di cui non giova tener conto; ove si eccettui

d’una di quest’ultimo genere publicata dal De Clarac,

che portando la data dei 13 delle calende di dicembre

dell’anno del consolato di M. Messala e L. Lentulo,

cioè l’anno 731 di Roma, prova l’esistenza dell’Odeum

a tre anni avanti Cristo, quindi più di ottant’anni

prima della catastrofe della città.

Finalmente a tutto dire di quelle particolarità che

sono attinenti al teatro antico, e che possono altresì

riuscire a noi di non dubbio interesse e studio, per

quelle applicazioni che nella costruzione di congeneri

edifizj si potrebbero fare, ricorderò che

nella parte superiore di esso dov’erano le carrucole

e gli altri congegni del velarium, del quale non ho a

dire in questo capitolo, non occorrendo di esso perchè

l’Odeo era coperto, ma me ne riserbo nel venturo,

sospendevansi specie di campane di bronzo o

[20]

di terra cotta chiamate echea, la cui apertura era

rivolta in basso verso la scena, sicchè la voce ferendone

la cavità, ne produceva il suono più chiaro

e più armonioso, come si legge in Vitruvio[17]. Queste

campane, o vasi di bronzo o di terra cotta, erano

proporzionatamente una più piccola dell’altra, acciocchè

producesse l’una il suono più acuto dell’altra,

e servivano solo, come chiaramente leggesi nel

detto autore, per aumentare le voci corrispondenti,

non per sonarsi con de’ martelli, come taluno si

è avvisato di dire.

Una particolarità che non vuol essere a questo

punto negletta, sono le tessere state ritrovate negli

scavi dell’Odeum, e le quali servivano, come ora

servono i biglietti, per avere ingresso al teatro. Esse

sono di figura circolare e di un pollice di diametro

ed è a presumersi che fossero in uso anche in tutti

gli altri di Roma ed altrove in quel tempo, per quanto

eziandio sto adesso per dire.

La dichiarazione di esse importa venga qui fatta,

perchè mi aprirà l’adito a intrattenermi più avanti

del genere delle rappresentazioni.

Teatro Comico od Odeum di Pompei. Vol. II, Cap. XII.

Di tre tessere si hanno esemplari, rinvenuti negli

scavi pompejani, senza tener tuttavia conto di quelle

altre a forma di mandorle o di piccioni, le quali

[21]

ultime credesi valessero per i posti destinati alla plebe;

ragione forse codesta per la quale anche oggidì a

siffatti posti si suol dare da noi il nome di piccionaja,

scambiato per sinonimo di loggione, o di quel posto

che è destinato alla plebe; o, dirò meglio, ai paganti

prezzi minori.

La prima di quelle tre tessere rappresenta da un

lato una specie di edificio e nel rovescio sono malamente

incise queste parole:

XII

AICX-YAOY

IB

che si vollero interpretare, nella supposizione che

nelle città della Campania si rappresentassero ancora

le tragedie del più antico tra i sommi tragici greci,

per XII d’Eschilo e le parole IB come la ripetizione

in greco della cifra XII.

Nella seconda è rappresentato in rilievo come una

cinta di mura con porte rozzamente indicate, e che

però si vuol indurre rappresentassero l’anfiteatro, e nel

mezzo più alta una torre o pegma, specie appunto

di torre eretta col mezzo di macchine, sulla quale

collocavansi nel circo i gladiatori combattenti. Nel

rovescio leggesi:

XI

EMIK-KAIA

IA

cioè undecimo Emiciclo: le lettere di sotto, IA, significano

in greco ancora la cifra XI. Pretendesi poi che

sia questa la tessera per lo spettacolo diurno; ma io

[22]

confesso che non so argomentarne la ragione; perochè

il dir solo che il disegno rappresenti l’anfiteatro,

non significa che dunque si accenni a spettacoli

diurni di combattimenti; mentre il fatto stesso

d’esserci rinvenuta la tessera in luogo destinato a

rappresentazioni musicali o comiche spiegherebbe

tutt’altro; e d’altronde chi oserebbe affermare con

asseveranza che un’identica tessera d’ingresso valesse

e per spettacoli diurni e per rappresentazioni notturne,

per scenici ludi e per esperimenti gladiatorj,

se pur a’ dì nostri veggiamo che un identico biglietto,

portante al bisogno emblemi musicali, o maschere

di commedia, vale promiscuamente per rappresentazioni

d’ogni genere, non escluse serate magiche od

esercizj equestri?

La terza tessera reca un’iscrizione latina più completa

delle altre, recinta da un serpe che stringendo

nella bocca l’estremità della coda forma un circolo,

e suona così:

CAV . II

CVN . III

GRAD . VIII

CASINA

PLAVTI

cioè cavea II, cuneo III, gradino VIII, La Casina di

Plauto.

Io non mi inframmetterò alla quistione agitatasi

da Giusto Lipsio, dal Casaubono, dal Bolangero, dal

Pitisco e da altri antichi, e rinvergate pur da’ moderni,

[23]

se, cioè, queste tessere rappresentassero il prezzo

d’ingresso, o il posto di favore, e se in teatro si andasse

gratuitamente o contro pagamento.

Credo che tutti possano avere ragione. — Quando

erano duumviri, edili ed altri supremi magistrati, che

all’entrare in carica, o per taluna speciale solennità

largivano spettacoli, questi naturalmente, come portava

il costume, dovevano essere gratuiti a tutti, sostenendone

la spesa chi con essi voleva solennizzare

il proprio avvenimento al potere e ingraziarsi la

plebe: quando invece venivano offerti da uno speculatore,

come in Pompei poteva essere stato Livinejo

Regolo allorchè accadde nell’anfiteatro la gravissima

contesa tra Pompejani e Nocerini, allora l’entrata

ai medesimi avrà dovuto essere certamente onerosa.

Si comprende in tal guisa come, quando fossero gratuiti

gli spettacoli, la plebe tumultuasse fin a mezzo della

notte davanti al circo od a’ teatri per occuparne i

posti, a un di presso come veggiamo accadere avanti

a’ nostri teatri all’evenienza di straordinari spettacoli

cui prendano parte celebrati artisti, e Caligola però

in Roma se ne dicesse assai disturbato, giusta quel

passo di Svetonio nella vita di quel Cesare: inquietatus

fremitu gratuita in Circo loca occupantium[18]; mentre

poi nel Pœnulus di Plauto si legge:

[24]

Servi ne obsideant, liberis ut sit locus,

Vel as pro capite dent: si id facere non queunt,

Domum abeant;[19]

lo che vuol dire che quella rappresentazione non

fosse gratuitamente data.

Descritto il Teatro Comico pompejano, che abbiam

trovato già al livello dei più celebrati di quell’epoca,

male da esso ci faremmo ad argomentare del come

fossero i primi teatri. Nondimeno mi studierò di racimolare

quelle notizie che si hanno e di restringerle

a breve dettato, a beneficio di chi le brami.

Lasciando in disparte il carro di Tespi, del quale

mi riserbo a tener parola nel capitolo vegnente, e che

segna il primo progresso dell’arte drammatica, che

dal suolo ascese in luogo più elevato per isvolgere

la sua qualunque azione, i primi teatri che questo

nome assunsero desumendolo dal vocabolo greco

Θέατρον, che significa spettacolo, erano fabbricati

di legno, alla opportunità, posticci e duravano il tempo

assegnato alla festa per cui si celebravano que’ ludi

scenici a’ quali servivano: comunque venissero dipinti,

argentati, dorati, decorati di statue, adorni d’opime

spoglie di vinti popoli. Scauro ne alzò uno in Roma

[25]

capace persino di ottantamila spettatori, ricco di

tremila statue e trecentosessanta colonne di marmo,

di vetro e di legno dorato, 479 anni avanti Gesù

Cristo.

Ma già in Grecia erasi da Temistocle assai prima

provveduto, nella 75.ª olimpiade, a sostituire al teatro

di legno di Atene, crollato circa vent’anni prima, uno

di pietra; se pure anteriori adesso non furono quelli

di Sicilia, fra cui il teatro di Segeste, le cui rovine

appajono della più vetusta antichità, e quello di

Adria, colonia degli Etruschi, eretti assai e assai più

in là de’ teatri in pietra di Roma.

Pompeo, dopo vinto Mitridate, ne fabbricò uno

stabile in Roma capace di quarantamila spettatori

con quindici ordini che salivan dall’orchestra fino

alla galleria superiore; uno, e fu quel di Marcello,

fatto fare da Augusto fra il colle Capitolino e il Tevere,

fu più vasto ancora; e Statilio Tauro ne eresse

un altro fra la porta Nevia e Celimontana: Ovidio

alluse a questi tre teatri in quel verso del libro III

De Arte:

Visite conspicuis terna theatra locis[20].

Cajo Curione volendo sorpassare i predecessori

in bizzarria, nei funerali di suo padre, costruì due

teatri semicircolari, tali che potessero girare sopra

un pernio con tutti gli spettatori; sicchè, compite le

[26]

rappresentazioni sceniche, venivano riuniti, e gli spettatori

si trovavano trasportati in un anfiteatro; ma

di questa stranezza, feconda di conseguenze maggiori

di quelle avvertite dal suo autore, tornerò a parlare

in un capitolo successivo.

L’architettura dei teatri in pietra fu suppergiù

eguale a quella che vedemmo nel teatro di Pompei:

qualche variante tuttavia si ha fra i teatri greci e i

romani, massime nell’ordinamento della scena e si

vuol dire che i teatri di Pompei si accostassero più

al fare dei primi. Dentro, erano ordinariamente scoperti,

sì che fosse mestieri agli attori di forzare ancor

più la voce, che già dovevasi emettere tutta intera

per la vastità della cavea, se, come or vedemmo, i

teatri poterono capire fino ottantamila spettatori.

Or brevemente dirò della storia del teatro comico

latino, perchè con essa si verranno a conoscere le

produzioni che avranno pur dovuto rappresentarsi

sulle scene dell’Odeo Pompejano.

E prima di tutto, delle origini, importandone l’argomento,

massime a rivendicarle a favore della Italia

nostra.

I Poeti le rinvengono alla campagna, tra i pacifici

e allegri agricoltori, e Lucrezio infatti ne fa così non

dubbia menzione:

Sæpe itaque inter se prostrati in gramine molli

Propter aquæ rivum sub ramis arboris altæ

Non magnis opibus jucunde corpore habebant,

[27]

Tum joca, tum sermo, tum dulces esse cachinni

Consuerunt, agrestis enim tum musa rigebat[21].

Virgilio alla sua volta nella seconda Georgica volea

accennare a questa allegra costumanza del villaggio;

comunque appaja le creda egli dedotte dall’Attica in

Italia, constatando singolarmente essere ciò avvenuto

all’occasione delle vendemmie ed in onore di Bacco:

Non aliam ob culpam Baccho caper omnibus aris

Cœditur et veteres ineunt proscenia ludi,

Præmiaque ingentes pagos, et compita circum

Thesidæ posuere, atque inter pocula læti

Mollibus in pratis unctos saliere per utres.

Nec non Ausonia Troja gens missa, Coloni

Versibus incomptis ludunt, risuque soluto

Oraque corticibus, sumunt horrenda cavatis,

Et te Bacche vocant per carmina læta, tibique

Oscilla ex alta suspendunt mollia pinu[22].

Dai quali versi si raccoglie altresì di qual modo

[28]

traessero origine le maschere, dalle corteccie d’albero,

cioè, non che dal tingersi della faccia colle

vinaccie che facevano nella vendemmia i campagnuoli;

primo cenno tuttociò alle teatrali rappresentazioni,

come Servio avverte: Primi ludi theatrales ex Liberalibus

nati sunt[24].

Nè dissimile fu l’opinione del Venosino, che di

arti vuole affatto ignaro il Lazio fin dopo l’occupazione

della Grecia, se potè dire:

Græcia capta, ferum victorem cœpit et artes

Intulit agresti Latio: sic horridus ille

Defluxit numerus Saturnius, et grave virus.

Munditiæ pepulere; sed in longum tamen ævum

Manserunt, hodieque manent vestigia ruris

Serus enim Græcis admovit acumina chartis etc.[25]

[29]

Con che per altro, in certo modo, smentisce sè stesso,

perocchè pur rammenti in questi versi che un’arte

già vi fosse in Italia sussistente. Infatti era già gran

pezza che in Sicilia esisteva: recite si facevano pur

altrove in versi saturnici, o fescennini così chiamati

da Fescennia, città dove molto erano invalse le Sature,

mescolanza di musica, recita e danza, ed anco i ludi

scenici già esistenti in Etruria e dedotti in Roma,

come superiormente riferii, fin dall’anno 380 di Roma,

provano che l’Italia non attese che Grecia le apprendesse

l’arte drammatica.

E prima ancora della importazione dell’arte greca,

sono le Atellane, così nomate da Atella, città antica

della Campania fra Capua e Napoli, favole esse, o specie

di commedie che furono del pari introdotte in Roma,

e vi ottennero largo favore sotto il nome di ludi osci,

perchè scritte in lingua osca e dagli Osci inventate.

Taluno vorrebbe perfino somigliare le atellane alle

nostre commedie a soggetto; certo, recitate da’ giovani

[30]

bennati, allettavano grandemente il popolo per

lo scherzo continuamente vivace e per la loro originalità.

Il Macco o Sannio, progenitore del nostro Zanni o

Arlecchino, era già allora in voga ed era un buffone,

raso il capo, vestito di cenci a vario colore ed anche

negli scavi di Pompei si trovò il Pulcinella, maschera

atellana, pervenuta insino a noi, ed alla quale in

Napoli è specialmente destinato pur a’ dì nostri un

teatro, quello detto di San Carlino, frequentatissimo

dal popolo e da chi ama alle facezie di lui esilararsi.

Aristotele e Solino riconobbero l’arte drammatica anch’essi

come nata in Sicilia e trasportata in Atene da

Epicarmo e Formione, ovvero dalla Magna Grecia,

ove molti Pitagorici avevano scritto commedie, e tra

essi il tarantino Rintone, che inventò una commedia

che in Roma designavasi appunto dal suo nome Rintonica.

Ma chi è dato generalmente pel più antico de’ scrittori

comici romani, che introdusse la favola teatrale, che

compose drammi con unità di azione, fu Livio Andronico,

nativo, credesi, egli pure di Taranto, schiavo e

poi fatto libero. Egli rappresentò il suo primo dramma

nell’anno 240 avanti l’era volgare, sotto il consolato

di C. Claudio e di M. Tuditano, secondo leggesi in

Cicerone. Recitando egli medesimo, perdè la voce, ed

introdusse allora a rimedio d’avere davanti a sè un

giovane, il quale cantasse i suoi versi, mentr’egli

[31]

faceva i corrispondenti gesti, vieppiù questi espressivi,

perchè non distratto dalla cura della voce; d’onde

venne poi l’uso agli istrioni di accompagnare col

gesto ciò che un altro cantava, non parlando essi che

nel dialogo.

Di tre parti si fe’ constare la commedia: dialogo,

cantico, coro. Nella prima comprendevasi l’atteggiare

di più persone, nella seconda parlava una sola, o

se ve n’era un’altra, udiva di nascosto e parlava da

sè; nella terza poi era indeterminato il numero dei

personaggi. Distinguevansi le commedie in palliatæ

o togatæ, secondo che fossero di soggetto greco o romano;

nelle prætextatæ s’introducevano persone di

grande affare, vestite della pretesta; inferiori erano

le tabernariæ e i mimi che agivano in esse. La recitazione

veniva poi sempre accompagnata dal suon

della tibia, come più avanti verrò meglio notando.

Dopo Andronico, de’ cui diciannove drammi non

sopravvivono che frammenti, venne Quinto Ennio di

Calabria, di cui son raccolti i frammenti nel Teatro

dei Latini di Levêe, quindi Tito Accio Plauto, o Maccio,

come Martino Herz vuole si legga, il quale nato 227

anni prima di Cristo, scrisse molte commedie, di cui venti

sopravvanzano, fra le quali l’Anfitrione, in cui si burla

degli Dei, l’Aulularia incompleta, il Trinummus e i

Captivi di savio e morale intreccio, non che la Casina,

che sappiamo dalla tessera, di che ho già intrattenuto

il lettore, recitata nel teatro comico di Pompei.

[32]

Ma tutti costoro trattarono soltanto soggetti greci, nè

di meglio seppe fare egualmente Publio Terenzio Africano,

che tutti i predecessori superò; comunque a

Plauto ed a Terenzio stesso si anteponesse a quei

giorni Cecilio Stazio. Delle centotto commedie che

Terenzio tradusse da Menandro, perdute in un naufragio,

non ci vennero che sei tramandate, le

quali per altro ne fanno sentir gravemente la jattura

delle naufragate per la loro purezza ed eleganza di

stile. Nondimeno l’Eunuco sembra originale, sebbene

i caratteri di Gnatone e Trasone sieno desunti dall’Adulatore

di Menandro; e tanto piacque che fu replicato

fin due volte al giorno, e guadagnò all’autore

la cospicua somma di ottomila sesterzj.

Plauto, sentenzia Cesare Cantù[26], coll’asprezza e

la facezia palesasi famigliare col vulgo, Terenzio ritrae

dalla società signorile: quello esagera l’allegria, questo

la tempora e i caratteri e le descrizioni esprime al

vivo. Orazio, che giudicando solo dall’espressione,

vilipende tutti i comici della prima maniera, chiama

grossolano Plauto e lo taccia d’aver abborracciato

per toccare più presto la mercede. Alle commedie

di Terenzio fu asserito mettesser mano i coltissimi

fra i Romani d’allora, Scipione Emiliano e Lelio:

l’un e l’altro però son troppo lontani dalla finezza

dei comici greci, vuoi nel senso, vuoi nell’esposizione.

[33]

La bagascia, il lenone, il servo che tiene il sacco

al padroncino scapestrato, il ligio parassito, il padre

avaro, il soldato millantatore, ricorrono in ciascuna

commedia di Plauto, fin coi nomi stessi, come la

maschera del vecchio nostro teatro; e si ricambiano

improperj a gola, o fanno eterni soliloquj, o rivolgonsi

agli spettatori, o scapestransi ad oscenità da

bordello. Egli stesso professa in qualche commedia

di non seguire l’attica eleganza, ma la siciliana rusticità,

come nel prologo dei Menechmi:

Atque ideo hoc argumentum græcissat, tamen

Non atticissat, verum at sicilissat[27].

Grossolano e licenzioso il frizzo, il dialogo da plebe,

verso talmente trascurato che si dubita se verso sia,

lo che per altro imputar si può anche a Terenzio,

onde vi fu chi pretese avesse scritto in prosa; tante

sono le licenze a cui bisogna ricorrere per ridurlo a

versi giambi trimetri.

Meno che pei letterati, ha lo scrivere di Plauto

importanza pei filologi che vi riscontrano idiotismi

ancor viventi sulle bocche nostre e ripudiati dagli

autori forbiti: altra prova che il parlare del vulgo

si scostasse da quello dei letterati, e forse vie più

nell’Umbria.

[34]

Meglio si splebejò Terenzio. Neppur egli poteva

produrre altre donne che cortigiane, ma le fa involate

da bambine, e consueta soluzione della commedia

è il riconoscimento loro per mezzi miracolosi:

anche all’uomo dabbene trova un luogo fra i suoi:

più corretto nella morale, men procace nel motteggio,

eletto e spontaneo nel dialogo, pittorescamente semplice

nei racconti, attraente nelle situazioni, resta

inferiore in vivezza comica e gaje fantasie; quanto

all’invenzione, e’ si scusa col dire che non è possibile

più atteggiar cosa nuova:

Quod si personis iisdem uti aliis non licet,

Qui magis licet currentes servos scribere,

Bonas matronas facere, meretrices malas,

Parasitum edacem, gloriosum militem,

Puerum supponi, falli per servum senem,

Amare, odisse, suspicari? Denique

Nullum est jam dictum quod non dictum sit prius[28].

Nè Plauto, nè Terenzio conobbero l’ammaestrare

ridendo, proponendosi unicamente di recare sollazzo

al publico.

[35]

Del resto qual giudizio si portasse de’ poeti comici,

del loro vivente, ed a chi se ne aggiudicasse la palma,

non è sì presto detto e valga a ciò persuadere quel

che ne lasciò scritto Volcazio Sedigito, vissuto sotto

gli imperatori, ne’ seguenti poco poetici versi:

Multos incertos certare hanc rem vidimus

Palmam poetæ comico cui deferant.

Eum, meo judicio, errorem dissolvam tibi,

Ut, contra si quis sentiat, nihil sentiat.

Cæcilio palmam Statio do comico;

Plautus secundus facile exsuperat ceteros:

Dein Nævius qui fervet, pretio, in tertio est:

Si erit quod quarto detur, dabitur Licinio:

Attilium post Licinium facio insequi;

In sexto sequitur hos loco Terentius

Turpilius septimum, Trabea octavum obtinet;

Nono loco esse facile facio Luscium;

Decimum addo causa antiquitatis Ennium[29].

[36]

Pare che questo critico abbia obbliato Afranio, a

meno che non essendosi accontentato di tener conto

che degli autori di commedie palliatæ, lo dimenticasse

avvertitamente, come quello che illustre fosse

sì, ma solo nelle togatæ.

Di qui vede il lettore una prima distinzione della

commedia in togata e palliata, derivante per avventura

dal valore che alle due parole veniva più comunemente

assegnato. «Palliatus, dice De Rich a questa voce,

chi porta il pallium greco, sorta di coperta di lana

di forma quadra e bislunga, fissato intorno al collo

e sulle spalle con una fibbia; quindi per induzione

vestito come un greco; giacchè gli si contrappone in

latino togatus, che vuol dire un Romano, di cui l’abito

nazionale era la toga.» Così stando, palliatæ dovrebbonsi

ritenere le commedie, come quelle di Plauto

e di Terenzio, i cui soggetti ed anzi gli originali essendo

greci, importar dovevano per necessità che gli

attori fossero abbigliati alla greca, e viceversa togatæ

quelle che avevano argomento e personaggi romani.

E così m’accade altresì di rammentare diversi altri

generi della commedia romana. — Era la condizione dei

personaggi che qualificava la favola; onde distinguevansi

eziandio le commedie in togatæ, perchè di personaggi

da toga, trabeatæ, perchè di attori fregiati della

trabea, decorazione dell’ordine equestre, tunicatæ, dalla

tonaca propria del basso popolo, e tabernariæ, cioè

da gente di bottega.

[37]

Dopo tutto, è a lamentare che le opere di Plauto

e di Terenzio sieno le sole a noi pervenute del

teatro comico de’ Latini. Esse nondimeno stanno come

non irrilevanti monumenti storici, atti a renderci

l’immagine morale della loro nazione. Nè ciò mi si

contrasti, per averci essi medesimi avvertito ne’ prologhi

delle loro commedie di non aver fatto che tradurre

i greci.

Imperocchè se Terenzio ritrasse più dilicatamente

l’atticismo de’ suoi modelli e ne fu anche un discepolo

più timido e servile; Plauto di rincontro si rese più

padrone della materia che toglieva a prestanza e la

foggiava poscia a propria fantasia. Ei poneva molto

del proprio nelle sue imitazioni. Si scorge alla vena

della sua poesia, alle irregolarità e bizzarrie stesse

com’egli si abbandoni alla propria immaginazione, e

come sia spesso originale. Puossi insomma affermare

senza essere tacciati di temerità, che sotto nomi e

costumi greci e particolarmente nel suo dialogo ed

in talune parti dell’azione delle sue commedie, egli

presenti spesso uno schizzo fedelissimo del costume

romano.

Infatti, a parte anche delle frequenti volte che già

m’avvenne in quest’opera di citarlo nel dire della

romana società e di quello che mi sarà necessità di

fare nel seguito, nulla certo di grave vi ha nell’itinerario

che il choragus, o direttore della compagnia

comica, viene a sciorinarvi nell’intermedio dei Curculio

[38]

all’atto IV Scena I. — Sono bene i quartieri di

Roma che ci fa percorrere, quando lo stesso choragus

nella I scena dell’atto III del Cartaginese, ci consiglia,

se vogliamo incontrare de’ falsarj o degli spergiuri,

di andare al comizio, nel luogo delle assemblee legislative,

politiche e giudiziarie, in cui si mercanteggiano

i suffragi dei cittadini e le deposizioni

dei testimonj. Così ci mostra i mariti libertini che

si rovinano in folli e scandalose spese presso la Basilica

e presso il tempio di Leocadia-Oppia: nella

Via Toscana ci fa fare la conoscenza di spavaldi

oziosi, e nel foro piscatorio de’ crapuloni; come sul

confine del gran foro degli uomini di credito e d’affari,

e prima del lago Curtius de’ ciarloni impertinenti

e maldicenti.

Egualmente, sia che v’introduca nelle case de’ privati,

sia che v’accompagni nelle piazze, ne’ mercati,

nelle vie, voi avrete sempre davanti gli occhi i Romani

trasvestiti, di forma che quando ei finge un’azione

contraria agli usi di Roma, ve ne avverta nel

prologo, o nel corso della scena.

E poichè nella tessera teatrale rinvenuta negli

scavi di Pompei è ricordata la Casina di Plauto,

essa pure può tornare di storico documento. L’intrigo

di questa commedia volge intorno al matrimonio

d’una giovine schiava con un uomo della medesima

condizione. Questa era cosa che allora poteva sembrar

inverosimile a spettatori romani e urtare nelle loro

[39]

idee: ebbene l’esposizione del soggetto previene

questo cattivo effetto:

Sunt hic, quos credo nunc inter se dicere;

Quæso, hercle, quid istuc est? serviles nuptiæ

Servine uxorem ducent, aut poscent sibi?

Novum attulerunt, quod sit nusquam gentium.

At ego ajo hoc fieri in Græcia et Carthagini,

Et hic in nostra terra, in Apulia.

Majoreque opera ibi serviles nuptiæ,

Quam liberales etiam curari solent[30].

Plauto è senza dubbio più geloso di conformarsi

al gusto ed alla conoscenza del publico, che di osservare

la convenienza della scena: dimentica spesso,

ed io penso lo faccia espressamente, che i suoi personaggi

son greci, perchè frequentemente ci parla

degli edili, dei questori, del pretore, nomina il Campidoglio,

la Porta Mezia ed altri luoghi celebri di

Roma. I suoi attori, quantunque vestiti del pallium,

affettano un gran disprezzo per la mollezza dei Greci;

la parola pergræcari usa spesso per significare abbandonarsi

ad orgie, mentre adula il suo publico,

lodando la romana frugalità.

[40]

Non finirei sì presto se tutte volessi in Plauto

raccogliere le costumanze, gli usi e le leggi di Roma:

solo piacemi conchiudere che una ricca sorgente di

istruzione troverà sempre colui che nelle di lui commedie

vorrà attingere e che un prezioso supplemento

può somministrare questo poeta alle indagini ed agli

scritti degli storici.

Quantunque esso morisse l’anno 570 di Roma,

nondimeno dalla summentovata tessera conosciamo

che sulle scene del teatro comico di Pompei si rappresentassero

tuttavia le di lui commedie, cioè negli

anni di Roma 832: or bene, si può egli dire con altrettanta

sicurezza, per le altre due tessere aventi lettere

greche, che veramente si rappresentassero in Pompei

drammi e tragedie greche e nel greco idioma?

Può presumersi; perchè famigliare la lingua greca

a’ più colti; come avviene a un di presso tra noi,

che abbiamo altresì rappresentazioni in lingua francese:

ma meglio ne dirò nel capitolo venturo, trattando

del teatro tragico di Pompei.

Di un genere affine alla commedia mi corre debito

ancora, a compimento del soggetto che ho tra mano,

di mentovare: di quello intendo de’ Mimi o Mimiambi

che dir si vogliano, perocchè questi nomi si scambiassero

anche per sinonimi. Ad averne una certa

idea, è bene mettere sull’avviso il lettore, acciò non

abbia a confonderli nè colla pantomima, in cui la danza

e i gesti rappresentavano soli una serie di quadri staccati,

[41]

nè coi mimi greci, piccole rappresentazioni in

verso, i cui subbietti importavan meglio del gesticolar

degli attori. I mimiambi de’ Romani, da’ quali la

danza si venne mano mano escludendo, consistevano

dapprima in burleschi atteggiamenti, in farse grossolane

e il più spesso licenziose, avanzo delle antiche

atellane, alle quali erano venute succedendo,

più gradevoli alla moltitudine che non lo fossero quelle

regolarmente imitate dal greco, e più acconcie d’altronde

ad essere rappresentate in teatri aperti ed

assai grandi, ne’ quali s’avevano perfino, siccome ho

già avvertito, ottantamila spettatori.

Scopo de’ Mimiambi era quello anzi tutto di muovere

all’allegria ed al riso, parodiando il più spesso

negli abiti, nel portamento, in determinate e spiccate

pose e in consuete e notorie frasi e maniere di dire,

personaggi celebri e popolari, cogliendoli nel loro

ridicolo, o ne’ più saglienti loro atti, o nelle viziose

locazioni e solecismi.

Gli attori di essi chiamavansi mimi, come i versi,

e mimografi i soli compositori de’ mimiambi, quando

pure non ne fossero costoro a un tempo stesso gli

attori.

Si assegna ad inventore di questo genere di rappresentazioni,

che die’ tanto nel genio del popolo romano,

Decimo Giunio Laberio, cavaliere romano, non come

attore ma come scrittore; finchè giunto a’ suoi sessant’anni,

Giulio Cesare, nell’occasione dei ludi d’ogni

[42]

maniera dati da lui per cinque giorni in Roma a festeggiare

la sua seconda dittatura, e ne’ quali superò le

pompe e le spese di quelli precedentemente offerti da

Pompeo suo rivale, come verrò a ricordare in altro

capitolo, così seppe pregarlo, che parve un comando,

egli montò sulla scena a lottar di bravura con Publio

Siro, mimo e mimografo del cui valore, percorrendola,

egli aveva già riempita l’Italia tutta.

Laberio aveva avvicinati a’ suoi Mimiambi morali

sentenze ed apoftegmi che nobilitavano lo scorretto

vezzo fin allora seguito di una soverchia licenza ne’

medesimi; onde Ovidio potesse giustamente così appuntarli

nel suo libro Dei Tristi:

Quodque libet, mimis scena licere dedit[31];

Publio Siro, che vide il merito della innovazione,

lo superò nell’egual via e di costui sono però superstiti

tuttora presso che un migliaio di massime da

disgradarne il più severo scrittore gnomico. Laonde e

Seneca se ne fe’ bello ne’ suoi filosofici scritti, e gli

educatori a que’ giorni le posero nelle mani de’ giovanetti

scolari a studiare, con miglior senno di quello

si adoperi a’ dì nostri con certi catechismi e libercoli

didattici con cui vengono ribadite la superstizione

e l’ignoranza.

È meraviglia allora più grande che, possedendo

[43]

l’Italia ripetute traduzioni di tutti i classici dell’aurea

latinità, non abbia finora avuto un volgarizzatore nel

suo idioma de’ Mimiambi di Publio Siro, mentre n’ebbe

una ghiribizzosa in greco dallo Scaligero; nè credo

però aver io fatta opera ingrata elaborandola, come

l’originale, in versi, e mandandola alla luce.

Nella lotta fra Laberio e P. Siro succennata, Cesare

aggiudicò la palma al secondo: non si sa tuttavia

se mosso da giustizia o da dispetto per avere

Laberio scagliato sanguinosi giambi al di lui indirizzo.

Nondimeno, siccome in un dignitoso prologo

che la storia ci ha conservato, con qualche altro mimiambo

appena, e che io do tradotto coi Mimiambi

di P. Siro nell’edizione che ho fatta, s’era fieramente

espresso sull’usatagli violenza di dover vecchio salire

la scena, onde ne fosse venuto, a lui cavaliere romano,

sfregio nella sua dignità, tal che i suoi pari

lo avessero poi a disdegnare; generosamente Cesare

il regalava d’un anello d’oro, e di cinquecentomila

sesterzi, che si vorrebbero eguali a lire centomila nostrali.

Nè questi due egregi soltanto andavano celebrati

come Mimografi e Mimi nell’antica Roma: altri si

ricordano, di ottima rinomanza, come Filistione Niceno,

Gneo Mattio, Lentulo, Marco Marullo e Virginio

Romano, vissuto ai tempi della catastrofe di Pompei

e ricordato con parole di miglior lode in una lettera

di Plinio il Giovane; quantunque di tutti costoro nulla

in vero ci sia rimasto.

[44]

Io ricordando questi nomi, a cagione d’onore, comunque

non l’abbia detto espressamente, ho lasciato

supporre, molto più ricordando l’ultimo mimografo,

che non breve stagione corresse fra gli uni e gli

altri; e s’anco si volesse prendere a dato di partenza

i due sommi, Laberio e Publio Siro, per giungere

insino a Virginio Romano, percorreremmo uno spazio

di oltre un secolo. Or bene, la voga de’ mimiambi

non durò sempre in tal tempo. Venne la nausea e fu

ripresa l’Atellana, per merito di Mummio, regnando

Tiberio; poi si alternarono atellane e mimi, che diventarono

entrambi la commedia dell’Impero, la

quale ritraeva il colore del suo tempo, che si andava

facendo di più in più licenzioso.

Mimi ed atellane aggiunsero anzi alla primitiva

oscenità un eccesso di licenza empia; onde si tollerarono

non solo, ma piacquero scellerati subbietti,

come Diana flagellata, Il Testamento di Giove, Gli

Amori di Cibele, I Tre Ercoli affamati, che sollevarono

giustamente l’indegnazione di Tertulliano[32].

Se di tutte le prostituzioni infami della musa comica

antica dovessi qui tener conto non la finirei

sì presto: giustizia vuol nondimeno che non le si

neghi il merito d’essere stata più d’una volta coraggiosa,

sollevando, tanto nell’atellana che nel mimiambo,

la propria voce contro la tirannide trionfante.

[45]

Poichè così ho finito di trattare de’ varj generi di

comiche composizioni, mi rimane a toccare d’una

importante particolarità del teatro antico: intendo

del costume degli attori comici di portar, recitando,

applicata al volto la maschera; onde poi dalle diverse

qualità di essa si argomentasse tuttavia ne’ fregi architettonici

ed emblemi teatrali, la indicazione della

tragedia e quella della commedia.

Se l’origine della maschera, vuolsi, come vedemmo

più sopra, derivata dal tingersi, nelle gazzarre del

contado, la faccia di mosto e dalle corteccie d’albero

ritagliate e foggiate che applicavansi i villani alla faccia,

venutasi poscia migliorando e formando d’altre più

convenienti materie; non pare che l’uso di essa venisse

subito introdotto in Roma e nelle altre parti

d’Italia; dove, al dir del Pitisco, prima di Livio Andronico

si usasse dagli attori portar cappello od

elmo, non maschera. Roscio Gallo fu il primo a servirsene,

secondo la più generale opinione, e vuolsi

ne fosse causa l’aver egli avuto gli occhi torti.

«Il fine però della maschera, scrive Francesco

De Ficoroni, non fu propriamente il coprire qualche

difetto del volto, fu piuttosto un capriccio, e il diletto

degli spettatori, che nasce dall’inganno, preso dagli

occhi; ma ben scoperto dall’intelletto nel vedere

un travisato o più terribile, o più ridicolo del suo

essere naturale. Fu anche la maggior libertà, che si

prendevano gli attori così travestiti in dire e fare

[46]

ciò che volevano. Le maschere antiche non velavano

solamente la faccia, come le nostrali, ma coprivano

una parte almeno del capo, secondo Gellio al 7, che

dice: Caput et os cooperimento persona tectum[33]. Che

se alcun vuol che la voce Persona, significhi l’abito

tutto mutato a maschera, non ripugno, purchè conceda

che significhi ancora la sola maschera del volto,

conforme il detto di Fedro, lib. 17:

Personam tragicam forte vulpes viderat,

O quanta species, inquit, cerebrum non habet»[34].

Poscia oltre che si formarono, come notai, le maschere

di pelli e d’altre materie, vennero altresì

ridotte a caricature di ridicolo o di terribile, spesso

poi foggiandole al naturale ed in sembianza de’ personaggi

che si volevano rappresentare.

Generalmente erano schiavi o liberti greci, che

per virtù di studio avevano appreso la pronunzia del

latino, quelli che davansi al recitare, e le parti di

donna erano il più delle volte sostenute dagli uomini.

Istrioni e mimi erano nel disprezzo pubblico,

[47]

poichè si tenesse infame chi per denaro fingesse affetti

e si esponesse spettacolo e mira ai possibili insulti.

I mimi però privavansi delle civili prerogative,

i censori potevano degradarli di tribù, i magistrati

farli staffilare a capriccio; un marchio impresso sul

loro capo gli escludeva da ogni magistratura e fin

dal servire nelle legioni.

Questo pregiudizio contro i comici, i mimi, i danzatori,

i cantanti e in genere gli artisti tutti da teatro,

quantunque non così spinto come in addietro, durò

fino a dì nostri; ne’ quali peraltro furon visti dalle

disonoranti tavole del palcoscenico passare artiste, per

merito di leggiadria o di loro perizia, a talami

blasonati, ed anche troppo spesso più mediocri cantanti,

attori e saltatori onorati perfino dell’abusato

nastro di cavaliere.

Ultimo tema in questo capitolo, sia la vigilanza

delle leggi e de’ magistrati sugli spettacoli teatrali.

Fin dalle XII Tavole era statuito:

Si quis populo occentessit, carmenve condisit, quod

infamiam faxit flagitiumve alteri, fuste ferito[35], e siccome

era invalso il costume di vituperare la nobiltà

dalla scena; così quella terribil legge richiamavasi

in vigore, massime dagli oppressori, come avvenne al

[48]

tempio di Silla. Vedemmo già di Nevio che per aver biasimato

i maggiorenti e massime i Metelli, venne tratto

ne’ ceppi; e Cicerone, che pur avea scritto ad Attico

che nessuno osando chiarire in iscritto il proprio

parere, nè apertamente riprovare i grandi, unica via

non fosse rimasta che il far ripetere in teatro versi

e passi che paressero alludere ai publici affari; tuttavolta,

nel Libro De Republica loda la severità delle XII

Tavole, perchè infatti il viver nostro dev’essere sottoposto

alle sentenze de’ magistrati ed alle dispute

legittime, non al capriccio de’ poeti, nè dobbiamo udir

villania, se non a patto che ci sia lecito il rispondere

e difenderci in giudizio.

Ed Orazio del pari se ne lagnava nell’epistola I,

del Libro II:

Libertasque recurrentes accepta per annos

Lusit amabiliter, donec jam sœvus apertam

In rabiem verti cœpit jocus, et per honestas

Ire domos impune minax. Doluere cruento

Dente lacessiti: fuit intactis quoque crura

Conditione super communi: quin etiam lex

Pœnaque lata, malo quæ nollet carmine quemquam

Describi. Vertere modum, formidine fustis

Ad bene dicendum, delectandumque redacti[36]

[49]

A un di presso come vedemmo accadere e lagnarsi

a dì nostri della stampa per le intemperanze di qualche

libercolo, o giornale.

Le repressioni ad ogni modo delle leggi e de’ magistrati

resero meno che in Grecia deplorevole questa

licenza teatrale.

Piuttosto si valse del teatro la coscienza pubblica

per proprie manifestazioni, che altrimenti non le sarebbero

state concesse all’indirizzo di grandi oppressori.

Ne’ giuochi Apollinari, a cagion d’esempio

avendo Difilo recitato questi versi:

Nostra miseria tu es magnus....

Tandem virtutem istam veniet tempus cum graviter gemes....

Si neque lusus, neque mores cogunt[37],

[50]

gli applausi del popolo non ebbero più modo, chè

pretese vedere in essi fatta allusione a Pompeo, e

Cicerone attesta che se ne volle pur migliaja di volte

la replica: millies coactus est dicere[38].

Nè all’indirizzo di Cesare mancò il succitato mimografo

Laberio di frizzare. Nella gara con P. Siro,

egli esclama ad un tratto:

Porro, Quirites, libertatem perdimus[39],

e poco dopo:

Necesse est multos timeat quem multi timent[40].

Cicerone invece richiamato in patria, s’ebbe così

da Esopo tragico il benvenuto, recitando il Telamone

di Azzio: Quid enim? Qui rempublicam certo animo

adjuverit, statuerit cum Argivis..... re dubia nec

dubitari vitam offerre, nec capiti pepercerit.... summum

animum summo in bello.... summo ingenio præditum....

o pater!... hæc omnia vidi inflammari.... O ingratifici

Argivi, inanes Graji, immemores beneficii!... Exulare

sinitis, sinitis pelli, pulsum patimini[41].

[51]

Sotto Nerone, un attore dovendo pronunziare:

Addio, padre mio; mia madre, addio, accompagnò il

primo coll’atto del bere, il secondo coll’atto del nuotare,

per alludere al genere di morte dei genitori di

Nerone. Poi in un’atellana, proferendo L’Orco vi tira

pei piedi (Orcus vobis ducit pedes), voltavasi verso i

senatori.

Si pensava con Orazio essere lecito dire scherzando

la verità: ridendo dicere verum quid vetat? — Ma

nondimeno tutte le verità non si possono pur

troppo dire.

Del resto attribuivasi, fin dalle origini, principale

scopo alla commedia la censura del vizio, e la Musa

Talia, che dai Greci e dai Romani si volle far presiedere

ad essa, così di sè medesima si fa in un

epigramma dell’Antologia a parlare:

Κωμιχὸν ἀμφιέπω Θαλὶη μέλος, ἔργα δε φωτῶν

Οὺχ σίων θυμελησι φιλοκροτάλοισιν αθύρω[42].

Questa allegra Musa veniva rappresentata con una

maschera comica alla mano e in caricatura, con un

bastone pastorale e della corona d’erica recinta le

tempia. Questa corona conviene a Talia, comunque

consacrata d’ordinario a Bacco, divinità tutelare delle

rappresentazioni teatrali, perchè nata la Commedia

[52]

fra le gioje della vendemmia, e le convenga perchè

ella fosse che in siffatta occasione avesse a istituire

questo genere di spettacolo.

Il ricurvo bastone, — attributo di Talia, che si faceva

presiedere altresì ai lavori campestri, e d’ogni coltura,

giusta il valor del suo nome che significa Fiorita,

onde Virgilio cantò nell’Egloga X:

Nostra nec erubuit silvas habitare Thalia[43],

— era particolarmente adoperato dagli antichi attori,

come gli scrittori intorno alle pitture d’Ercolano

hanno provato[44].

Una Musa era sempre l’ispiratrice degli antichi

poeti, e le Muse eran sempre da essi invocate; e se

Esiodo potè chiamar Calliope la più degna delle

nove muse e colei che accompagna i re rispettabili; non

può negarsi a Talia ch’essa invece sia la più gradita

per chi cerchi conforti e gioje e l’obblio delle angoscie

di quaggiù.

[53]

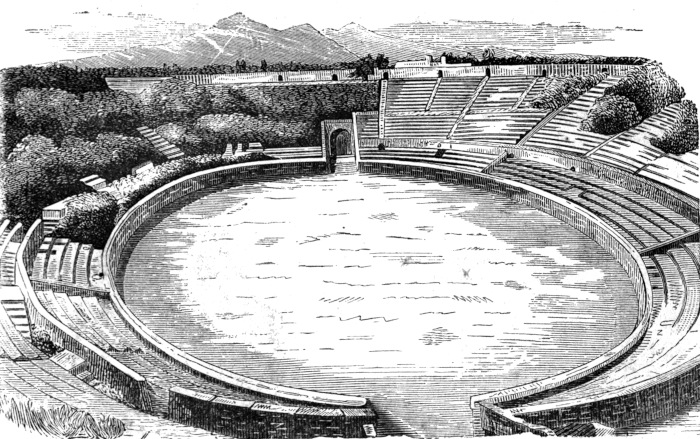

CAPITOLO XIII.

I Teatri — Teatro Tragico.

Origini del teatro tragico — Tespi ed Eraclide Pontico — Etimologia

di tragedia e ragioni del nome — Caratteri — Epigene,

Eschilo e Cherillo — Della maschera tragica — L’attor tragico

Polo — Venticinque specie di maschere — Maschere

trovate in Pompei — Palla o Syrma — Coturno — Istrioni — Accompagnamento

musicale — Le tibie e i tibicini — Melpomene,

musa della Tragedia — Il teatro tragico in

Pompei — L’architetto Martorio Primo — Invenzione del

velario — Biasimata in Roma — Ricchissimi velarii di Cesare

e di Nerone — Sparsiones o pioggie artificiali in teatro — Adacquamento

delle vie — Le lacernæ, o mantelli da teatro — Descrizione

del Teatro Tragico — Gli Olconj — Thimele — Aulæum — La

Porta regia e le porte hospitalia della scena — Tragici

latini: Andronico, Pacuvio, Accio, Nevio, Cassio

Severo, Varo, Turanno Graccula, Asinio Pollione — Ovidio

tragico — Vario, Lucio Anneo Seneca, Mecenate — Perchè

Roma non abbia avuto tragedie — Tragedie greche in Pompei — Tessera

teatrale — Attori e Attrici — Batillo, Pilade,

Esopo e Roscio — Dionisia — Stipendj esorbitanti — Un

manicaretto di perle — Applausi e fischi — La claque, la

clique e la Consorteria — Il suggeritore — Se l’Odeo di

Pompei fosse attinenza del Gran Teatro.

Le origini del Teatro Tragico, facile è argomentarlo,

sono comuni con quelle del Teatro Comico: i

due generi si vennero solo col progresso di tempo

separando, divisione poi compiutamente operata allorquando

[54]

il trovato de’ scenici ludi si sollevò all’onore

dell’arte, mercè le composizioni de’ poeti che

si vennero sul teatro rappresentando.

Tuttavia per taluni assegnare si vuole speciale carattere

agli incunaboli della tragedia, e se a’ principj

della commedia satirica si prestarono i cavalletti di

Susarione, il primo arringo a quelli della Tragedia

si pretese riconoscerlo nell’Attica, nel carro di Tespi,

forse quello stesso carro, che i medesimi abitatori

della campagna valevansi ne’ giorni della vendemmia

a portar uve e vasi vinarj.

La vecchia tradizione è consacrata ne’ seguenti

versi del libro, o epistola De Arte Poetica di Orazio,

indirizzata a’ Pisoni:

Ignotum tragicæ genus invenisse Camœnæ

Dicitur et plaustris vexisse poemata Thespis;

Quæ canerent agerentque peruncti fœcibus ora[45].

Tespi era poeta dell’Attica, non dell’Icaria, come

altri sostiene; quando pure egli non sia che un pseudonimo,

sotto il quale Eraclide di Ponto[46], al riferire

[55]

di Aristofane, fece comparire diversi suoi componimenti.

Tespi visse nella 51.ª Olimpiade, vale a dire

534 anni prima dell’Era Volgare, ai tempi di Solone;

e vuolsi infatti che fosse il primo degli ultimi

suoi drammi — de’ quali però non si ha pur un

frammento superstite, e che andava di villaggio in

villaggio rappresentando — che gittasse le fondamenta

del Teatro Tragico.

D’onde il nome, variano, come per tutte le antiche

e più celebrate cose, gli etimologisti. Lo dicono i più

venuto dalle due voci greche τράγος, capro, e ὠδῄ,

cauto, perchè colui che nella tragedia avesse vinto,

conseguisse in premio un capro, che poi il vincitore

sagrificava a Bacco, come lo stesso Orazio ricordò

nella succitata Arte Poetica in questo esametro:

Carmine qui tragico vilem certavit ob hircum[47].

Altri al contrario, tenendo conto del tingersi che

gli attori facevano del volto col mosto o feccia, la

quale in greco è detta τρυζ, e nel dorico dialetto

τραξ, γὸς, fanno originato da tal pristino costume

il nome a questo genere di composizione.

[56]

A differenza della commedia, che assai spesso da

seri, torbidi a complicati eventi trae principio e si

chiude poi con lieto e tranquillo esito: la tragedia

ha tutto luttuoso il subbietto e tristissima catastrofe

per fine. Laonde Ovidio, personificandola, la fa camminare

violenta, a grandi passi, colla fronte torva

per la scomposta chioma e col cascante peplo:

Venti et ingenti violenta Tragœdia passu:

Fronte comæ torva, palla jacebat humi[48].

Differenzia altresì la Tragedia nella natura e qualità

de’ personaggi; spesso ridicoli, del popolo, o di servil

condizione quelli della commedia: la tragedia li richiede

invece gravissimi, re, principi e tali da versar nelle

corti, come il più spesso i subbietti svolgonsi infatti

nelle reggie, o nelle aule dei grandi, trattandovisi

calamità, delitti e luttuosi fatti.

Dopo di Tespi, al quale il Lambino, nel commento

d’Orazio, afferma che sianvi di coloro che

credono anteporre Epigene come inventor del teatro

ed anzi esservi chi prima di lui pretenda che

fossero sedici altri a precederlo in simil genere di

ludi; Orazio indica essere stato Eschilo ad avantaggiar

la tragedia prestandole la maschera, il peplo,

il coturno, a valersi della scena ed a far uso di più

perfetta parola:

[57]

Post hunc, personæ, pallæque repertor honestæ

Æschilus, et modicis instravit pulpita tignis

Et docuit magnumque loqui, nitique cothurno[49].

Aristotele non dà ad Eschilo questo vanto, dicendo

ignorarsene l’inventore: Quis autem, scrive egli, personas

introduxerit, vel prologos, vel multitudinem actorum

et alia hujusmodi, ignoratur[50]. Suida ed Ateneo

lo concedono, in quanto alla maschera, al poeta Cherillo,

contemporaneo di Tespi.

Vedemmo già delle maschere nel capitolo antecedente

e notai la diversità della maschera della commedia

da quella della tragedia: or mi piace d’aggiungere

nell’argomento maggiori particolarità per

quella speciale importanza che nella tragedia la maschera

vi aveva.

Il volto, sotto del quale presentavasi sul teatro

l’attore, era sempre corrispondente alla parte ch’ei

sosteneva, nè si vedeva giammai un commediante

rappresentare la parte d’un uomo dabbene colla

fisonomia d’un briccone. — I compositori, scrive

Quintiliano, allorchè pongono sul teatro un loro

[58]

componimento, sanno dalle maschere trarre eziandio

il patetico. Nelle tragedie, Niobe appare con riso melanconico,

e Medea coll’aria atroce della sua fisonomia,

ci annuncia il suo carattere. Sulla maschera d’Ercole

sono dipinte e la forza e la fierezza. La maschera

di Ajace mostra il sembiante di un uomo fuor di

sè stesso. Per mezzo della maschera si distingue il

vecchio austero dall’indulgente, i giovani saggi dai

dissoluti, una giovinetta da una matrona. Se il padre

i cui interessi formano lo scopo principale della

commedia, deve essere ora contento, ora disgustato,

mostra aggrottato l’uno de’ sopraccigli della sua maschera,

oppur l’altro abbassato, ed è attentissimo nel

volgere agli spettatori quel lato della sua maschera

che più si addice alla sua situazione. Si può quindi

congetturare, che il commediante il quale portava

quella maschera, si volgesse ora da una parte, ora

dall’altra, onde mostrar sempre il lato del viso che

era alla propria situazione più conveniente, allorchè

rappresentavansi le scene in cui egli doveva cangiar

d’affetto, senza poter cambiare di maschera in iscena.

Se quel padre, a cagion d’esempio, compariva lieto

sulla scena, presentava il lato della sua maschera, il

cui sopracciglio era abbassato; e allorquando gli

avveniva di cangiar d’affetto, camminava sul palco e

con tanta maestria, che presentava in un istante allo

spettatore il lato della maschera col sopracciglio aggrottato,

avendo cura, tanto nell’una, come nell’altra

situazione, di volgersi sempre di profilo.

[59]

Giulio Polluce, parlando delle maschere di carattere,

dice che quella del vegliardo il quale sostiene

la prima parte nella commedia deve essere afflitta

da una parte e serena dall’altra e trattando delle

maschere delle tragedie, le quali debbon essere adattate

al carattere, dice altresì che quella di Tamiri,

quel rinomato temerario il quale fu reso cieco dalle

Muse per avere osato di sfidarle, doveva avere un

occhio cilestro e l’altro nero.

Le maschere permettevano inoltre agli uomini di

rappresentare le parti di donna, le quali esigendo,

per l’ordinaria vastità dei teatri e, per sopraggiunta,

scoperti, non altrimenti che i circhi, robustezza di

voce, mal vi avrebbero veraci donne sopperito. Aulo

Gellio racconta infatti un aneddoto dell’attor tragico

Polo, cui nella tragedia di Sofocle venne affidata la

parte di Elettra e ricorda come nella situazione in

cui Elettra doveva comparire tenendo in mano l’urna

ov’ella crede raccolte le ceneri del fratello Oreste, vi

venisse stringendo al petto l’urna in cui erano veramente

rinchiuse le ceneri di un fanciullo che egli

aveva da poco tempo perduto; e che nel volgere,

come voleva l’azione, le sue parole all’urna, sommamente

si intenerì, non minore emozione destando

nell’uditorio.

La necessità della maschera, per la suavvertita

ragione della vastità dei teatri, è constatata dall’autorità

di Prudenzio: «Quelli che recitano, dice questo

[60]

scrittore, nelle tragedie, si coprono il capo d’una

maschera di legno e per mezzo dell’apertura fattavi

fanno sentir da lungi la loro declamazione.»

Servivano da ultimo le maschere a rendere più formidabile

l’aspetto dell’attor tragico, ciò che era uno

degli studj più accurati nell’antica tragedia; onde

Giovenale nella Satira terza:

Ipsa dierum

Festorum herboso colitur si quando theatro

Majestas tandemque redit ad pulpita notum

Exodium, cum personæ pallentis hiatum

In gremio matris formidat rusticus infans[51].

Di venticinque specie almeno si contavano le maschere

della tragedia: sei di vecchi, sette di giovani,

nove di donne e tre di schiavi, distinte tutte da una

peculiare diversità di lineamenti, di colore, di capellatura

e barba.

[61]

Eravi poi la persona muta, sorta di maschera portata

dall’attore, che, pur figurando nel dramma, non

parlava mai, come le comparse del teatro moderno.

Questa maschera aveva dunque la bocca chiusa e

non aveva espressione al pari delle altre.

Tanto negli scavi di Pompei che in quelli di Ercolano,

si rinvennero nelle pitture esempi di personæ,

o maschere tanto comiche, che tragiche, e che di

semplici comparse e rispondono perfettamente a quei

cenni che son venuto adesso fornendo.

Ho accennato più sopra che la maschera aggiungeva

altresì valore alla voce: infatti essa la rendeva

più sonora, quasi raccogliendola nell’emissione, come

faremmo noi al bisogno di più grande clamore, che

portiamo le mani intorno alla bocca. Un attore tragico

domandava una forte e tonante voce, perchè

dice Apulejo, il commediante recita e l’attor tragico

grida a tutta possa. Nè diversamente intese dire Cicerone,

quando nella enumerazione delle doti necessarie

all’oratore, chiede ch’egli abbia la voce d’attor

tragico: In oratore autem acumen dialecticorum, sententiæ

philosophorum, verba prope poetarum, memoria

juriconsultorum, vox tragœdorum, gestus pene summorum

actorum est requirendus[53]. — Vedrà facilmente

[62]

il lettore quanta modificazione avesse in progresso,

e massime a’ tempi nostri codesto requisito; il quale

or vuolsi risponda alla vera naturalezza.

Seconda invenzione di Eschilo, al dire di Orazio,

fu la palla, o con più proprio vocabolo greco, pur

serbato dai Romani, la sirma, Συρμα, ed era la tunica

che l’attor tragico portava lunga sino ai talloni,

sostenendo le parti di personaggi eroici o divini.

Era essa intesa a dare grandezza e dignità alla persona,

e nascondeva la sconveniente apparenza dello

stivale tragico, cothurnus, ad alta suola. Giovenale vi

accenna nella Satira VIII, quando così apostrofa

Nerone:

Hæc opera atque hæ sunt generosi principis artes,

Gaudentis fœdo peregrina ad pulpita saltu

Prostitui, Graiægue apium meruisse coronæ.

Majorum effigies habeant insignia vocis:

Ante pedes Domiti longum tu pone Thiestæ

Syrma vel Antigones, seu personam Menalippes,

Et de marmoreo citharam suspende colosso[54].

[63]

Questo coturno poi era uno stivale portato dagli

attori tragici sulle scene, il quale aveva una suola di

sughero alta parecchi pollici, all’intento di far comparire,

egualmente che la sirma, più grande la

loro statura ed aggiungere loro un più imponente

aspetto. Da siffatta consuetudine originò la frase

sumere cothurnum, calzare il coturno, per indicare tanto

l’attore tragico, che il poeta che componeva tragedie.

Questa promiscuità d’indicazione fu motivata allora,

come fino a’ tempi moderni, da ciò che più spesso

il poeta era anche l’attore. Già, pur allora, ne accennai

implicitamente nel parlare di Livio Andronico;

come dei tempi moderni può recarsene ad esempio

Shakespeare.

L’uso del coturno nella recitazione della tragedia

vuolsi generalmente introdotto da quell’altro sommo

poeta tragico greco che fu Sofocle; onde scambiasi,

per metonimia, fin nel linguaggio d’oggidì, coturno

sofocleo bene spesso par tragica composizione.

Virgilio l’usò in un’egloga ad esprimere la severità

o sublimità dello stile, parlando de’ versi di Cornelio

Gallo, al quale quel componimento è diretto:

Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno[56].

[64]

Nè la dignità maggiore dell’attor tragico, poteva

tuttavia differenziarlo, nella designazione, dalla classe

dell’attor comico. Entrambi detti istrioni, histriones,

parola derivata dagli Etruschi, che l’adoperavano a

significare un attore pantomimico ed un ballerino

sulla scena, come ne fa fede l’autorità di Tito

Livio[57]. — I Romani accolsero la voce, ma ne