Title: Cenizas

Author: Grazia Deledda

Translator: Miguel Domenge Mir

Release date: July 4, 2024 [eBook #73965]

Language: Spanish

Original publication: Barcelona: Heinrich & C

Credits: Andrés V. Galia and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (Biblioteca Nacional de España. )

NOTAS DEL TRANSCRIPTOR

En la versión de texto sin formatear el texto en cursiva está encerrado entre guiones bajos (_cursiva_), el texto en Versalitas se representa en mayúsculas como en VERSALITAS y el texto en negritas como =negritas=.

El criterio utilizado para llevar a cabo esta transcripción ha sido el de respetar las reglas vigentes de la Real Academia Española cuando la presente edición de esta obra fue publicada. El lector interesado puede consultar el Mapa de Diccionarios Académicos de la Real Academia Española.

En la presente transcripción se adecuó la ortografía de las mayúsculas acentuadas a las reglas indicadas por la RAE, que establecen que el acento ortográfico debe utilizarse, incluso si la vocal acentuada está en mayúsculas.

Se han corregido errores evidentes de puntuación y otros errores tipográficos y de ortografía.

La portada incluida en este libro electrónico fue modificada por el transcriptor y se cede al dominio público.

Biblioteca de Novelistas del Siglo XX

Gracia Deledda

CENIZAS

TRADUCCIÓN DE

MIGUEL DOMENGE MIR

BARCELONA—1906

Imprenta de Henrich y Cª—Editores

Calle de Córcega, 348

HENRICH Y C.ª—EDITORES—BARCELONA

OBRAS PUBLICADAS Y EN PUBLICACIÓN

Biblioteca Ilustrada de Novelistas Contemporáneos

| Autores | Ilustración de | |

| ———————— | ———————— | |

| INSOLACIÓN (3.ª edición) | E. Pardo Bazán | J. Cuchy |

| MORRIÑA (3.ª edición) | E. Pardo Bazán | J. Cabrinety |

| LA HONRADA (agotada) | J. Octavio Picón | J. L. Pellicer y J. Cuchy |

| LA ESPUMA (2 tomos) | A. Palacio Valdés | M. Alcázar y J. Cuchy |

| AL PRIMER VUELO (Ag.) (2 t.) | J. M.ª de Pereda | Apeles Mestres |

| LAS PERSONAS DECENTES | Enrique Gaspar | P. Eriz |

| LA HEMBRA (agotada) | F. Tusquets | P. Eriz |

| EL PADRE NUESTRO | F. Tusquets | P. Eriz |

| EN ROMA | Andrés Mellado | R. de Villodas |

| CUENTOS ILUSTRADOS (1 t.) | Nilo M.ª Fabra | Reputados artistas. |

Cada tomo en rústica, 4 ptas.—En tela, 5 ptas.

Biblioteca de Escritores Contemporáneos

Obras publicadas

| LA LITERATURA DEL DÍA | Urbano González Serrano |

| AL TRAVÉS DE MIS NERVIOS | Emilio Bobadilla (Fray Candil) |

| PSICOLOGÍA Y LITERATURA | Rafael Altamira |

| LETRAS É IDEAS | E. Gómez de Baquero |

| EL HISTRIONISMO ESPAÑOL | Eloy Luis André |

En prensa

| ARTE DE BATALLA | J. Betancort (Ángel Guerra) |

| CRÍTICA MILITANTE | Ramiro de Maeztu |

| LA FILOSOFÍA DE LEOPOLDO ALAS (Clarín) | Adolfo Posada |

| APUNTES Y PARECERES | R. D. Perés |

Cada tomo en rústica, 3 pesetas

Obras varias

MEMORIAS DE UN PENSIONADO EN ROMA (LA VIDA ARTÍSTICA), por Luis

de Llanos.

Un volumen de 366 páginas en rústica, 2 ptas.

GRAN DICCIONARIO GEOGRÁFICO, ESTADÍSTICO É HISTÓRICO DE ESPAÑA

Y SUS PROVINCIAS.

Cuatro tomos encuadernados, 40 ptas.

AMERICANOS CÉLEBRES (GLORIAS DEL NUEVO MUNDO), por la Baronesa

de Wilson (2.ª edición).

Dos tomos rústica, 10 ptas.—Encuadernados, 12'50.

APÉNDICES AL CÓDIGO CIVIL, por D. León Bonel y Sánchez.

Cinco tomos, 7'50 ptas. uno.—La obra completa, 35 ptas.

LOS CANARIOS, por el Dr. Brehm.—Guía práctica para la cría y alimentación

de los canarios, ruiseñores, mirlos, etc., con 6 láminas en colores.

En rústica, 1'50 ptas.

IRREIVINDICACIÓN DE EFECTOS AL PORTADOR EN LOS CASOS DE ROBO,

HURTO Ó EXTRAVÍO, por D. Juan Maluquer y Viladot,

Fiscal del Tribunal

Supremo de Justicia, con un prólogo del Excmo. Sr. D. Antonio Maura.

Encuadernada en tela, 4 ptas.

NUESTRA AMÉRICA, por Carlos Octavio Bunge,

con un prólogo de Rafael Altamira. (Agotada.)

Un tomo en rústica, 3 ptas.

CENIZAS

Biblioteca de Novelistas del Siglo XX

Gracia Deledda

TRADUCCIÓN DE

MIGUEL DOMENGE MIR

BARCELONA—1906

Imprenta de Henrich y Cª—Editores

Calle de Córcega, 348

ES PROPIEDAD

[Pg 5]

PRIMERA PARTE

Era la víspera de San Juan al anochecer. Olí[1] salió de la caseta de peón caminero, situada á la orilla del camino que va de Nuoro á Mamojada, y marchó campo á través. Tenía unos quince años. Era alta y hermosa, con grandes ojos felinos, glaucos, un poco oblicuos, y boca voluptuosa, cuyo labio inferior, algo hendido en su mitad, parecía formado por dos cerezas. De la cofia encarnada, atada bajo la puntiaguda barbilla, salían dos mechones de negros y relucientes cabellos, ensortijados alrededor de las orejas. Este peinado y lo pintoresco del traje, falda roja y corpiño de brocado terminado por dos puntas recurvadas que sostenían el seno, daban á la chiquilla una gracia oriental. Entre los dedos, llenos de anillitos de metal, llevaba cintas y lazos escarlata, para señalar las flores de San Juan[2], ó sean matas de gordolobo, tomillo y asfódelo, que, cogidas á la madrugada del día siguiente, servían de medicina y amuletos.

[Pg 6]

Aun cuando Olí no hubiese señalado las plantas que quería arrancar, no había peligro de que alguien las tocara. Todo el campo, alrededor de la caseta donde vivía con su padre y hermanitos, estaba completamente desierto. Sólo á lo lejos las ruinas de una casa de labranza sobresalían entre un campo de trigo, cual escollo en un verde lago. En la campiña agonizaba la salvaje primavera sarda; se deshojaban las flores del asfódelo, se desgranaban los dorados racimos de la retama; las rosas palidecían en los matorrales, amarilleaba la hierba; un fuerte olor de heno perfumaba la pesada atmósfera.

La vía láctea y los últimos resplandores del horizonte, que parecía una faja de mar lejano, daban á la noche claridad de crepúsculo. Cerca del río, cuyas escasísimas aguas reflejaban las estrellas y el cielo violáceo, encontró Olí á dos de sus hermanitos que cazaban grillos.

—¡Á casa! ¡De prisa!—les dijo con su hermosa voz aún infantil.

—¡No quiero!—contestó uno de los chiquillos.

—¡Mira que esta noche no verás abrirse el cielo! ¡Los niños buenos, en la noche de San Juan, ven abrirse el cielo y ven el Paraíso y Nuestro Señor y los ángeles y el Espíritu Santo!... Pero vosotros veréis unos cuernos, si no marcháis á casa. ¡Pronto, en seguida!

—Vámonos, dijo pensativo el mayor de los hermanos. El otro protestó algo, pero concluyó por dejarse llevar.

Olí siguió andando. Pasó el cauce del río, pasó el sendero, pasó el bosquecillo de olivos; allá y acullá se encorvaba y ataba con un lazo las ramas de algún matojo, después erguía el cuerpo y sondaba la noche con la penetrante mirada de sus ojos felinos.

El corazón le palpitaba fuertemente, de ansia, de temor[Pg 7] y de alegría. La fragante noche invitaba al amor, y Olí amaba. Olí tenía quince años, y con el pretexto de señalar las flores de San Juan, iba á una cita amorosa.

Seis meses atrás, una noche de invierno, un joven campesino había entrado en la caseta á pedir lumbre. Era quintero de un rico propietario de Nuoro, y estaba sembrando los campos, alrededor de la casa en ruinas que se distinguía desde la caseta. Joven, alto, con largos cabellos negros, relucientes de aceite; sus ojos negrísimos apenas se dejaban mirar ¡tanto brillaban! Solamente Olí se atrevía á mirarlos con los suyos, que no se bajaban delante de nadie.

El peón caminero, joven aún, pero ya canoso, consumido por la fatiga, sufrimientos y miseria, le acogió benévolamente, le alargó la piedra y el pedernal, le interrogó sobre su amo, y le invitó á volver siempre que quisiera.

Desde entonces el campesino frecuentó asiduamente la casa. En las veladas de lluvia contaba cuentos á los chiquillos reunidos junto al humoso hogar; y enseñó á Olí los sitios en que mejor crecían los hongos y demás plantas comestibles.

Un día llevó á la muchacha hasta las ruinas de un nuraghe[3] situado sobre una altura, rodeado de matorrales cubiertos de rojas bayas, y le dijo que entre las grandes piedras de aquella tumba gigantesca, estaba escondido un tesoro.

[Pg 9]

—Además, conozco otros muchos accusorgios[4]—añadió con voz grave, mientras Olí cogía hinojo;—acabaré por encontrar uno, y entonces...

—¿Entonces, qué?—preguntó Olí algo burlona, alzando los ojos, que parecían verdes, por el reflejo del paisaje.

—Entonces marcharé muy lejos; y si quieres venir te llevaré conmigo al Continente. Conozco bien el Continente, porque hace poco he vuelto del servicio militar. He estado en Roma y en Calabria, y en otros muchos sitios. Allí todo es hermoso... Si tú lo vieras...

Olí se reía, muy bajito, contenta y feliz, aunque algo irónica. Detrás del nuraghe dos de sus hermanitos, escondidos[Pg 10] en unas matas, silbaban fingiendo el reclamo de un gorrión. En la inmensidad del paisaje no se oía voz humana, no pasaba nadie.

El joven cogió á Olí por la cintura, la levantó y la besó cerrando los ojos. Desde aquel momento se amaron con amor salvaje, revelando el secreto de su pasión á las espesuras más silenciosas, al césped de la orilla del río, y á los obscuros escondrijos de los solitarios nuraghes.

Impulsada por la soledad y la miseria, Olí amaba al joven por las tierras maravillosas que había visto, por la ciudad de donde venía, por el rico amo á quien servía, por los fantásticos proyectos que trazaba para el porvenir; y él amaba á Olí, porque era hermosa y ardiente. Ambos inconscientes, primitivos, impulsivos y egoístas, se amaban por exuberancia de vida y necesidad de goce.

También la madre de Olí, según decía la hija, había sido una mujer fantaseadora y ardiente.

—Su familia estaba en buena posición—contaba Olí—y tenía parientes nobles que querían casarla con un viejo propietario. Mi abuelo, el padre de mi madre, era un poeta; en una noche improvisaba tres ó cuatro canciones, y eran tan hermosas, que apenas un ciego las cantaba por las calles, todo el pueblo las aprendía y repetía con entusiasmo. ¡Ah, sí, mi abuelo era un gran poeta! Yo sé algunas de sus poesías, me las enseñó mi madre. Escucha, escucha esta.

Olí recitaba algunas estrofas en dialecto logodorense[5], y después continuaba:

[Pg 11]

—El hermano de mi abuelo, tío Merzioro Desogos, pintaba en las iglesias y esculpía los púlpitos. Se mató por no tener que sufrir una condena. Sí; los parientes de mi madre eran nobles é ilustrados; pero ella no quiso casarse con el viejo propietario. En cambio vió á mi padre, que entonces era hermoso como un sol[6], se enamoró y huyó con él. Recuerdo que á veces decía: «Mi padre me ha desheredado, pero no me importa. ¡Que tengan los otros sus riquezas, yo tengo á Miguel y me basta!».

Un día el peón caminero marchó á Nuoro á comprar trigo, y volvió más triste y abatido que de costumbre.

—¡Olí, mucho ojo!—dijo á la hija, amenazándola con el puño.—¡Si aquel hombre se atreve á poner los pies en esta casa, pobre de él! Hasta en el nombre nos ha engañado. Dijo que se llamaba Quirico y se llama Anania. Es oriundo de Orgosolo, de mala casta, pariente de [Pg 12]bandidos y presidiarios. Mucho ojo, pequeña: ¡Está casado!

Olí lloró, y sus lágrimas cayeron, mezcladas con el trigo, en el arca de madera negra; pero apenas se cerró el arca y tío Miguel volvió al trabajo, la chiquilla corrió junto al amante.

—¡Te llamas Anania! ¡Y estás casado!—le dijo, echando lumbre por los ojos.

Anania acababa de sembrar el grano en el campo recién arado; dos mirlos cantaban revoloteando en las frondas de un olivar. Grandes nubes blancas hacían más intenso el azul del cielo. Todo respiraba dicha, silencio, olvido.

—Sí,—dijo el joven, que aún tenía las alforjas sobre la espalda,—estoy casado con una vieja. Me obligaron por fuerza... como á tu madre que querían casarla con aquel viejo... porque yo soy pobre y ella tiene muchos cuartos. ¿Pero qué importa? Es vieja y morirá pronto; nosotros somos jóvenes, y te quiero á ti solamente. Si tú me dejas, me muero.

Olí se enterneció y le creyó.

—¿Ahora qué haremos?—preguntó.—Mi padre me pegará si sigo amándote.

—Ten paciencia, corderita mía. Mi mujer se morirá pronto; y aun cuando no se muera, yo encontraré un tesoro, y marcharemos al Continente.

Olí protestó, lloró, no confió mucho en el tesoro, pero continuó sus amores con el joven.

Había terminado la siembra, pero Anania iba con frecuencia al campo á ver si el grano despuntaba, y á cavar y arrancar las malas hierbas. En las horas de descanso, en vez de echarse un rato, derribaba el nuraghe con la excusa de construir una pared con las piedras arrancadas del monumento, pero en realidad para buscar el tesoro.

[Pg 13]

—¡Si no aquí, en otro sitio; pero yo lo encontraré!—decía á Olí.—Mira, en Maras, un joven como yo, encontró un manojo de varillas de oro. No se dió cuenta que eran de oro y las vendió á un herrero. ¡Estúpido! No me pasará á mí esto... En los nuraghes,—seguía diciendo,—habitaban los gigantes, que tenían todos los utensilios de oro. Hasta los clavos de sus zapatos eran de oro. ¡Oh, buscando bien, siempre se acaba por encontrar algún tesoro! En Roma, cuando era soldado, vi un sitio en donde se conservan las monedas de oro y los objetos escondidos por los antiguos gigantes. Ahora mismo, en otras partes del mundo, hay gigantes, y son tan ricos, que tienen los arados y las hoces de plata.

Hablaba muy seriamente, con los ojos brillantes por tanto sueño áureo; pero si alguien le hubiese preguntado qué pensaba hacer de los tesoros que buscaba, probablemente no hubiera sabido contestar. Por de pronto se preocupaba solamente de la fuga con Olí; en el porvenir sólo pensaba de un modo fantástico.

Por la Pascua, la muchacha tuvo ocasión de ir á Nuoro y tomar informes acerca de la mujer de Anania. Le dijeron que era de alguna edad, pero no vieja y mucho menos rica.

—Pues bien,—dijo, cuando Olí le echó en cara sus mentiras,—sí, ahora es pobre, pero cuando me casé era rica. Después de casado marché al servicio, enfermé y gasté mucho dinero; también enfermó mi mujer. ¡Oh, tú no sabes lo que cuesta una larga enfermedad! Además, nos pidieron dinero prestado y no nos lo devolvieron. Y luego, yo creo una cosa: que mi mujer, mientras yo estaba fuera, vendió las tierras y tiene el dinero escondido. ¡Te juro que es verdad!

Hablaba siempre muy seriamente y Olí le creía. Le creía porque tenía necesidad de creer, y porque Anania[Pg 14] la había acostumbrado á creer en todo, sugestionado, él mismo, por lo que inventaba. Un día, á principios de Junio, cavando en el huerto de su amo, encontró un grueso anillo de un metal rojizo que creyó oro.

—De seguro hay aquí un tesoro,—pensó;—y corrió en seguida á contar á Olí sus nuevas esperanzas.

Reinaba la primavera en la silvestre campiña. El río, azul, reflejaba las flores del saúco; la cálida hierba exhalaba voluptuosas fragancias. En las noches, templadas y silenciosas, alumbradas por la luna ó por la vía láctea, parecía difundirse por el aire un filtro embriagador.

Olí vagaba por aquellos campos, los ojos velados por la pasión; y en los largos y luminosos crepúsculos, y en las siestas deslumbradoras, cuando las lejanas montañas se confundían con el cielo, seguía con mirada triste á sus hermanitos medio desnudos, parecidos á pequeñas estatuas de bronce, que animaban el paisaje con sus gritos de pájaros salvajes, y pensaba en el día que tendría que abandonarles para siempre.

Había visto el anillo encontrado por el joven, y esperaba y confiaba, mientras la ardiente primavera hacía hervir la sangre en sus venas.

—¡Olí!—gritó Anania, escondido en un matorral.

Estremecióse Olí, avanzó cautamente y cayó en los brazos del joven. Sentáronse sobre la hierba aún caliente, al lado de unos poleos y laureles silvestres que exhalaban su fuerte perfume.

—Creí no poder venir,—dijo el joven.—El ama está de parto esta noche, y mi mujer, que tiene que asistirla,[Pg 15] quería que yo me quedase en casa. «No, le he dicho; esta noche debo coger el poleo y el laurel; ¿no te acuerdas que mañana es San Juan?» Y he venido, y aquí estoy.

Estaba buscando algo que llevaba escondido en el pecho, mientras Olí, tocando el laurel, preguntó para qué servía.

—¿No lo sabes? El laurel cogido esta noche sirve de medicina y para muchas otras cosas; por ejemplo, si tú esparces las hojas de este laurel por las paredes que cercan una viña ó un corral de ovejas, ningún animal podrá entrar para comerse las uvas ó robar un corderito.

—Pero tú no eres pastor.

—Pero he de guardar las viñas del amo; además echaré hojas alrededor de la era para que las hormigas no me roben el grano. ¿Vendrás, cuando la trilla? Habrá mucha gente, y por la noche cantaremos y nos divertiremos mucho.

—¡Mi padre no querrá!—dijo ella, suspirando.

—¡Qué hombre más raro! Ya se ve que no conoce á mi mujer; es más vieja que una roca,—dijo Anania, siempre buscando algo en el pecho.—¿Dónde la habré puesto?

—¿Á quién? ¿Á tu mujer?—preguntó maliciosamente Olí.

—¡Quiá! ¡Una cruz! He encontrado una cruz de plata.

—¡Una cruz de plata!—¡Donde encontraste el anillo! ¿Y no me lo decías?

—¡Hela aquí! Sí; es de plata de veras.

Y sacó del pecho un pequeño envoltorio. Olí lo desenvolvió, cogió la crucecita y preguntó ansiosa:

—¿Pero es verdad? ¿Hay un tesoro?

Parecía estar tan contenta que, aun cuando Anania había encontrado la crucecita en el campo, no quiso quitarle la ilusión.

[Pg 16]

—Sí, allí, en el huerto. ¡Quién sabe cuántos objetos preciosos habrá! Tendré que ir todas las noches á ver si encuentro algo.

—Pero el tesoro es del amo.

—¡No; es de quien lo encuentra!—contestó Anania.

Y para dar mayor fuerza á su afirmación, cogió á Olí entre los brazos y empezó á besarla.

—¡Si encuentro el tesoro ya verás!—le dijo temblando.—¿Vendrás, di, rosita de Abril? Es preciso que lo encuentre en seguida porque no puedo vivir más sin ti. ¡Ah! Mira, cuando veo á mi mujer, siento ganas de morir, y en cambio quisiera vivir mil años contigo, capullito mío.

Olí escuchaba y temblaba. Á su alrededor un silencio profundo; las estrellas brillaban como piedras preciosas, como ojos embriagados de amor; y de cada vez más suaves se difundían por el aire los perfumes de las hierbas aromáticas.

—Mi mujer morirá pronto,—decía Anania.—¿Qué hacen aquí abajo los viejos? ¡Quién sabe! Tal vez dentro de un año seremos marido y mujer.

—¡Que San Juan lo haga!—suspiró Olí.—Pero no hay que desear la muerte á nadie. Y ahora déjame marchar.

—Quédate un poquitín,—suplicó él con voz infantil.—¿Por qué quieres marcharte? ¿Qué haré sin ti?

Ella se levantó toda palpitante.

—Nos veremos mañana á la madrugada, porque yo vendré á coger las hierbas antes de que salga el sol. Te haré un amuleto contra las tentaciones...

Para tentaciones estaba. Se arrodilló, cogió á Olí entre sus brazos y se puso á suplicar:

—¡No, no te vayas, no te vayas, vida; quédate un poquito nada más! ¡Olí, corderita mía; tú eres mi vida;[Pg 17] mira, beso la tierra en donde pones los pies, pero quédate, un poquito nada más; mira que si te marchas me muero!

Y gemía, y temblaba, y su voz conmovía á Olí hasta hacerla llorar.

No se marchó.

Hasta el otoño no se enteró el tío Miguel de que su hija había pecado. Una cólera feroz se apoderó de aquel pobre hombre, aniquilado y enfermo, que había conocido todos los dolores de la vida, menos la deshonra. No pasó por ello. Cogió á Olí por un brazo y la echó de su casa. Ella suplicó y lloró, pero el tío Miguel fué inexorable. Se lo había advertido mil veces; había fiado demasiado en ella. Tal vez la hubiese concedido el perdón si hubiera faltado con un hombre libre; pero con aquél, no se lo podía perdonar.

Durante unos días, Olí vivió en las ruinas, alrededor de las cuales Anania había sembrado el grano. Sus hermanitos le llevaban algún pedazo de pan, pero lo advirtió el tío Miguel y les zurró.

Entonces Olí, viendo que el otoño empezaba á cubrir el cielo de grandes nubes grises y llovía con frecuencia, y el viento húmedo soplaba á través del matorral rociado por la fría niebla, para no morirse de hambre y frío, marchó á Nuoro á pedir protección á su amante. Fuese casualidad ó presentimiento, á mitad del camino encontró á Anania que la consoló, la cubrió con su capote, y la condujo á Fonni, pueblo de la montaña, más allá de Mamojada.

—No tengas miedo,—le decía,—ahora te llevo á[Pg 18] casa de una parienta mía, en donde estarás muy bien; no tengas cuidado, que yo no te abandonaré jamás.

La llevó á casa de una viuda que tenía un chiquillo de cuatro años. Al verle tan morenucho, mal alimentado, todo ojos y orejas, Olí pensó en sus hermanitos y lloró. ¿Quién cuidaría á los pobrecitos huérfanos? ¿Quién les daría de comer y beber? ¿Quién amasaría el pan? ¿Quién lavaría la ropa en el río azul? ¿Qué sería del tío Miguel, solo, enfermo y desgraciado? Olí lloró un día y una noche; después miró á su alrededor con mirada hosca.

Anania se había marchado. La viuda fonnense, pálida y descarnada, con cara de espectro, con una venda amarilla alrededor de su cabeza, hilaba, sentada ante una pobre llama de menudas ramas; por todas partes miseria, andrajos y hollín. De las tablas del techo, ennegrecidas por el humo, pendían, temblorosas, grandes telarañas; algunos muebles de madera formaban todo el ajuar de la pobre casa. El chiquillo de las orejas grandes, vestido á la usanza del país, con un gran gorro de piel lanuda, no hablaba ni reía nunca; se divertía únicamente asando castañas en las calientes cenizas.

—Ten paciencia, hija mía,—decía la viuda á la muchacha, sin quitar los ojos del huso.—Son cosas del mundo. ¡Oh! Ya verás cosas peores, si vives. Hemos nacido para sufrir; también de muchacha he reído; después he llorado: ahora todo se acabó.

Olí sintió helársele el corazón. ¡Oh, qué tristeza! ¡Qué inmensa tristeza! Era de noche, hacía frío; el viento retumbaba con fragor de agitado mar. Á la amarillenta luz de la llama, la viuda hilaba y recordaba; y también Olí, acurrucada en un rincón, recordaba la noche cálida y voluptuosa de San Juan, el perfume del laurel, las luces de las sonrientes estrellas...

Las castañas estallaban, esparciendo la ceniza por el[Pg 19] hogar. El viento golpeaba furiosamente á la puerta, cual monstruo correteando de noche por las calles del pueblo.

—También yo,—dijo la viuda, después de un largo silencio,—también yo soy de buena familia. El padre de este chiquirritín se llamaba Zuanne; porque mira, hija mía, á los hijos es preciso darles siempre el nombre del padre, para que se le parezcan. ¡Ah, sí; mi marido era muy hábil! Alto como un álamo; mira, mira allí su capote, que aún está colgado de la pared.

Olí se volvió y vió colgado de la pared color de tierra, un largo capote de orbace[7] negro, entre cuyos pliegues las arañas habían tejido sus polvorientos velos.

—Nunca lo tocaré,—continuó la viuda,—aun cuando tuviese que morirme de frío. Mis hijos se lo pondrán cuando sean hábiles como su padre.

—¿Pero qué oficio tenía el padre?—preguntó Olí.

—¿Qué oficio?—dijo la viuda, sin cambiar de tono, pero con ligera animación en su cara de espectro,—era bandido. Diez años fué bandido, sí, diez años. Tuvo que echarse al campo pocos meses después de nuestra boda. Yo iba á verle en los montes del Gennargentu; cazaba ovejas salvajes, águilas y buitres, y cada vez que yo iba, mandaba asar una pierna de oveja. Dormíamos al descubierto, á la intemperie, en lo alto de los montes; nos cubríamos con aquel capote, y las manos de mi marido ardían siempre, aunque nevase. Á veces teníamos compañía...

—¿De quién?—preguntó Olí, que escuchando á la viuda olvidaba sus penas.

El chiquillo también escuchaba con sus grandes orejas muy atentas; parecía una liebre que oye el aullido lejano del zorro.

[Pg 20]

—...De los otros bandidos. Eran hombres diestros, ágiles, prontos á todo y sin miedo á la muerte. ¿Crees tú que los bandidos son gente mala? Te engañas, hija mía; son hombres que tienen precisión de ejercer su habilidad y nada más. Mi marido decía: «¡Antiguamente los hombres iban á la guerra; ahora no hay guerras, pero como los hombres tienen necesidad de combatir, cometen rapiñas, salteamientos, bardanas[8], no por hacer mal, sino para demostrar de alguna manera su fuerza y su habilidad!».

—¡Bonita habilidad!—observó Olí.—¿Por qué no daban con la cabeza contra la pared, si no tenían otra cosa en qué ocuparse?

—No lo entiendes, hija mía,—dijo la viuda, triste y altiva.—Es el destino que así lo quiere. Te voy á contar por qué mi marido se hizo bandido.

Dijo se hizo, con acento digno, no exento de vanidad.

—Sí, cuente, cuente,—contestó Olí, sintiendo un ligero calofrío por la espalda.

Condensábanse las sombras, el viento aullaba más fuerte con su continuo retumbar de trueno; parecíale estar en un bosque batido por el huracán, y las palabras y la figura cadavérica de la viuda, en aquella estancia obscura, iluminada sólo por alguna débil llamarada del mortecino fuego, daban á Olí un infantil estremecimiento de terror. Le parecía presenciar alguno de aquellos pavorosos cuentos que Anania narraba á sus hermanitos, y que ella, hasta ella misma, en su desgracia infinita, tomaba parte en la triste historia.

La viuda empezó:

—Hacía pocos meses que nos habíamos casado. Estábamos[Pg 21] acomodados, hija mía; teníamos trigo, patatas, castañas, pasas, tierras, casa, caballo y perro. Mi marido era propietario, tenía muy poco que hacer y se aburría. Entonces decía: «Me voy á hacer comerciante; tan ocioso no puedo vivir, porque estando sano, siendo fuerte é inteligente, y no teniendo nada que hacer, sólo se me ocurren malas ideas». Pero no teníamos dinero bastante para meterse á comerciar. Entonces un amigo le dijo: «Zuanne Atonzu, ¿quieres tomar parte en una bardana? Seremos muchos, guiados por hábiles bandidos, y asaltaremos, muy lejos de aquí, la casa de un señor que tiene tres cajas llenas de plata y de monedas. Un hombre de aquel lugar ha venido á propósito al Cabo di sopra[9] para enterar á los bandidos, invitándoles á una bardana; él mismo nos servirá de guía. Hay que atravesar bosques, franquear montañas, vadear ríos. Ven». Mi marido me contó la proposición de su amigo. Yo le dije: «¿Qué necesidad tienes de la plata de aquel señor?». «Ninguna, contestó mi marido, me c... en el tenedor que pueda tocarme en el reparto del botín, pero hay que atravesar bosques y montañas, hay que ver cosas nuevas y me divertiré. Además tengo curiosidad de ver cómo se las arreglarán los bandidos. No sucederá nada malo, ¡ea!; también irán otros muchos jóvenes, para dar pruebas de su destreza y pasar el tiempo. ¿No sería peor que me fuera á la taberna y me emborrachara?». Lloré, supliqué,—continuó diciendo la viuda, sin dejar de torcer el hilo con sus afilados dedos, y siguiendo con sus apagados ojos el movimiento del huso,—pero partió. Dijo que se marchaba á Cagliari para unos negocios.

—Partió,—repitió la viuda, suspirando,—y me quedé sola; estaba encinta. Después supe lo que pasó. Formaban[Pg 22] la cuadrilla cerca de sesenta hombres; viajaban en pequeños grupos, pero de cuando en cuando se reunían en ciertos sitios indicados de antemano, para ponerse de acuerdo. Les servía de guía el hombre del pueblo hacia donde se dirigían. Era capitán de la bardana el bandido Corteddu; un hombre de ojos de fuego y con el pecho cubierto de vello rojo; un gigante Goliat más fuerte que el rayo. En los primeros días del viaje llovió, se desencadenó el huracán, los torrentes se salieron de madre y el rayo mató á uno de la cuadrilla. De noche andaban á la luz de los relámpagos. Cuando llegaron á un bosque cerca del monte de «los Siete Hermanos», el capitán reunió los jefes de la bardana y les dijo: «Hermanos míos, las señales del cielo no nos son propicias; la empresa saldrá mal. Además siento el olor de la traición; creo que el guía es un espía. Hagamos una cosa; disolvamos la cuadrilla; quiere decirse que otro día realizaremos la empresa». Muchos aprobaron la proposición, pero Pilatos Barras, el bandido de Orani, que llevaba la nariz de plata, porque una bala le había quitado la suya, se sonrió y dijo: «Hermanos míos en el Señor,—era costumbre suya empezar de esta manera;—hermanos míos en el Señor, yo rechazo la proposición. No: no porque llueva quiere decir que el cielo no nos protege; al contrario, algo de molestia es conveniente, acostumbra á los jóvenes á vencer su flojedad. Si el guía nos traiciona, le mataremos. ¡Adelante, muchachos!»[10]. Corteddu sacudió su cabeza de león, mientras otro bandido murmuraba con desprecio: «¡Cómo se conoce que no tiene olfato!». Entonces Pilatos Barras gritó: «¡Hermanos míos en el Señor, sólo los perros tienen olfato, pero no los cristianos! Mi nariz es de plata y la vuestra de huesos de muerto. Escuchad bien lo que os [Pg 23]digo: si ahora disolvemos la cuadrilla, daremos un feo ejemplo de cobardía; pensad que entre nosotros hay jóvenes que hacen sus primeras armas; no desean más que poder desplegar su valor como quien despliega al viento una nueva bandera; si ahora vosotros les mandáis á sus casas, les daréis ejemplo de cobardía, y se meterán de nuevo entre las cenizas de su hogar, permanecerán ociosos y no servirán para nada. ¡Adelante, muchachos!». Entonces otros cabecillas dieron la razón á Pilatos Barras y se marchó adelante. Corteddu tenía razón; el guía era un traidor. En casa del rico hacendado estaban escondidos los soldados; lucharon, y muchos bandidos fueron heridos, reconocieron á otros, y mataron á uno. Para que no pudieran conocerle, sus compañeros le desnudaron, le cortaron la cabeza, llevándosela junto con los vestidos para enterrarla en el bosque. Á mi marido le conocieron y tuvo que hacerse bandido... Yo aborté.

Mientras hablaba, la viuda había dejado de hilar, poniendo el huso sobre el regazo y acercando las manos al fuego. Olí se estremecía de frío, de terror y de gusto. ¡Qué horrible y hermoso era lo que contaba la viuda! ¡Y Olí, que siempre había creído que los bandidos eran mala gente! No; eran hombres desgraciados, empujados por la fatalidad, como lo había sido ella misma.

—Y ahora cenemos,—dijo la mujer, desperezándose.

Se levantó, encendió un primitivo candelero de hierro, todo ennegrecido y preparó la cena. Patatas, siempre patatas. Hacía dos días que Olí no comía más que patatas y alguna que otra castaña.

—Anania, ¿es pariente suyo?—preguntó la muchacha, después de un largo silencio, mientras cenaban.

—Sí, mi marido era pariente de Anania en último grado. No era natural de Fonni; sus abuelos eran de Orgosolo. Pero Anania no se parece en nada al beato[Pg 24][11],—contestó la viuda, moviendo la cabeza despreciativamente.—¡Ah, hija mía, mi marido se hubiese colgado de una encina, antes que cometer la vil acción que ha cometido Anania contigo!

Olí se echó á llorar; se sentó en un rincón junto al fuego, y como el pequeño Zuanne se le sentara al lado, le hizo apoyar la cabeza sobre sus rodillas, le estrechó su manecita basta y sucia, y continuó llorando y pensando en sus abandonados hermanitos.

De pronto dijo:

—Estarán como los tiernos pajaritos dentro del nido, cuando la madre, muerta por un cazador, no vuela á su lado. ¿Quién les dará de comer? ¿Quién les servirá de madre? Figúrese que el último, el más chiquitito, aún no se sabe vestir ni desnudar.

—¡Dormirá vestido!—dijo la viuda para consolarla.—¿Por qué lloras, tonta? Debías haber pensado en ello antes, y no ahora; ahora es inútil. Ten paciencia. Dios no abandona á las aves en su nido.

—¡Qué viento! ¡Qué viento!—decía poco después Olí, quejándose.—¿Cree usted en los muertos?

—¿Yo?—dijo la viuda, apagando la candela y cogiendo otra vez el huso.—Yo no creo ni en los muertos ni en los vivos...

Zuanne alzó la cabeza y dijo bajo, muy bajito:—¡Yo chi!—y volvió á esconder su cabeza en el regazo de Olí.

La viuda reanudó su relato:

—Después tuve otro hijo que ahora tiene ocho años y es pastor de ovejas. Después tuve á éste. ¡Ah, hija mía, somos muy pobres! Mi marido no era ladrón, no; vivía de lo suyo y por esto tuvimos que venderlo todo, excepto esta casa.

[Pg 25]

—¿Y cómo murió?—preguntó la joven, acariciando la cabeza del chiquillo que parecía dormido.

—¿Cómo murió? En una empresa. Nunca estuvo en la cárcel,—dijo con orgullo la viuda,—aun cuando la justicia le buscase como el cazador acosa al jabalí. Siempre escapaba diestramente de toda emboscada, y mientras la justicia le buscaba por los montes, él pasaba la noche aquí; sí, aquí, delante de este hogar donde estás sentada...

El chiquillo alzó la cabeza, con sus grandes orejas muy coloradas, y después la volvió á apoyar sobre el regazo de Olí.

—Sí, aquí mismo. Una vez, hace dos años, supo que una patrulla debía recorrer la montaña buscándole. Entonces me mandó un recado: «Mientras los soldados me buscan yo tomaré parte en una empresa; cuando termine, pasaré la noche en casa; mujercita mía, espérame». Yo esperé, esperé, tres, cuatro noches. Hilé todo un vellón de lana negra.

—¿Dónde había ido?

—¿No te lo he dicho?—¡Á una empresa, á una bardana!—exclamó la viuda, algo nerviosa; después bajó la voz.—Esperé cuatro noches, estaba triste, cada pisada que oía me hacía palpitar el corazón. Pasaban las noches, y mi corazón se encogía, se encogía hasta volverse más pequeño que una almendra. Á la cuarta noche oí llamar á la puerta y abrí. «Mujer, no esperes más», me dijo un hombre enmascarado. Y me entregó el capote de mi marido. ¡Ay!

La viuda echó un suspiro que parecía un grito, después calló. Olí la estuvo mirando durante largo tiempo; pero de pronto, su mirada fué atraída por la mirada de espanto de Zuanne, cuyas manecitas bastas y morenas como patitas de un pajarillo, se agitaban y señalaban á la pared.

[Pg 26]

—¿Qué tienes? ¿Qué pasa?

—Un mueto...—murmuró.

—¡Qué muerto!...—dijo ella, riendo, poniéndose de pronto alegre.

Pero cuando estuvo en la cama, sola, en un camaranchón obscuro y frío, sobre cuyo techo el viento rugía con más furia, removiendo y sacudiendo las tablas, recordó lo contado por la viuda: el hombre enmascarado que le había dicho: «¡Mujer, no esperes más!», el largo capote negro, el chiquillo que veía los muertos, los tiernos pajaritos en el abandonado nido (sus pobres hermanitos), el tesoro de Anania, la noche de San Juan, su madre muerta; y tuvo miedo, y se puso triste, tan triste, que aun creyéndose condenada al fuego eterno, deseó la muerte.

NOTAS:

[1] Rosalía.

[2] Señalar las flores; significa, en Cerdeña, atarlas con una cinta para que nadie las toque.

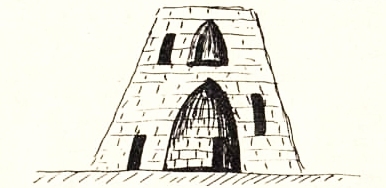

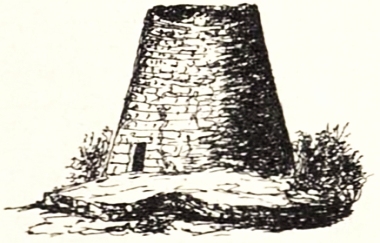

[3] Cerdeña es tal vez la comarca de Europa Occidental más rica en monumentos prehistóricos. Entre ellos se encuentran algunos que seguramente fueron destinados al culto de alguna divinidad oriental, pues los fenicios y cartagineses habitaron por largo tiempo la isla, y fundaron las importantes ciudades de Caralis, Nora y Tharros. Un afortunado descubrimiento, hecho por un inglés en las ruinas de Tharros, hizo que se despertara la afición á la busca de tesoros, siendo innumerables los naturales que se dedicaron á ello, especialmente en el litoral de Oristaño, en donde se encontraron gran número de ídolos y otros objetos de oro, egipcios en su mayor parte, llevados allí por los comerciantes fenicios.

Pero la verdadera manifestación de la antigua civilización sarda, son los famosos nuraghi, que se distinguen desde lejos, en lo alto de las colinas, como restos de antiguas fortalezas. La meseta de Giara, capa caliza de gran regularidad, que se eleva casi en el centro de la isla, al norte de la llanura de Campidono, está rodeada y como defendida por un verdadero recinto de nuraghi. Por toda la isla se encuentran estos notables monumentos, á veces reunidos y dispuestos regularmente, á veces aislados. El número de nuraghi, reconocidos como tales, pasan de 4,000, y dada su antigüedad, es posible presumir el gran número que habrán sido destruidos por el tiempo.

Mucho se ha discutido sobre el origen y uso de estos monumentos. Según unos eran templos, según otros tumbas: «torres del silencio», lugares sagrados en que se adoraba el fuego; torres de refugio; hogares de gigantes, pues se les ha dado toda clase de destinos; y fenicios, troyanos, iberos, thyrrenos, therpianos, pelasgos, cananeos, orientales de origen desconocido y hasta antidiluvianos han sido considerados como sus probables constructores. Al fin, gracias al infatigable explorador de antigüedades sardas Sr. Spano, las dudas han desaparecido, estando conformes la mayor parte de los arqueólogos en que los nuraghi eran habitaciones, y su nombre fenicio significa sencillamente «casa redonda». Los más groseramente construidos, que resisten tal vez desde hace cuarenta siglos las inclemencias atmosféricas, no encierran más que una sola cámara interior, datan de la edad de piedra, y como habitación humana representan la edad de civilización que siguió al período de los trogloditas. Los más modernos, construidos durante la edad de bronce y la del hierro, están hechos con más arte, pero sin empleo de mortero y se componen de dos ó tres cámaras sobrepuestas, á las cuales se sube por escalera construida con grandes piedras. Algunas cámaras de la planta baja son capaces para 40 ó 50 personas y están precedidas de antecámaras, reductos y pequeños salientes semicirculares. El de Su Domu de S' Orm, cerca de Domus Novas, ya demolido, se componía de diez habitaciones y cuatro patios; era una fortaleza al mismo tiempo que un grupo de casas; podía contener más de 100 personas, y resistir un sitio.

Entre los restos de toda especie acumulados en el suelo de los nuraghi se han encontrado una porción de objetos que dan idea de la vida de sus antiguos pobladores y testimonian su relativa civilización. En las capas inferiores sólo se encuentran armas y útiles de piedra, y cacharros hechos á mano; en cambio en las superiores, y por consiguiente más modernas, se hallan muchos objetos de bronce.

Los nuraghi, de Cerdeña (de uno de los cuales da idea el corte y vista adjuntos), son análogos por su forma, destino y época de construcción, á los Clapers d'es Gegants y Talayots que se encuentran en nuestras Baleares.

Cerca de los nuraghi se hallan á veces otros monumentos de construcción ciclópea, llamados «Tumbas de los Gigantes», y al darles este nombre no se han equivocado los naturales del país, más que á medias; aquellos montones de piedras, colocados en los extremos de un gran círculo de grandes rocas, son, en efecto, sepulturas; todas las estudiadas por el Sr. Spano, contenían cenizas humanas.—N. del T.

[4] Tesoros ocultos.

[5] En Cerdeña se hablan dos dialectos, el de Logodoro ó Logadmo en el N. de la isla y el de Cagliari en el S. La lengua más generalmente hablada es el sardo, parecidísimo al latino en las palabras, pues se encuentran más de quinientos términos absolutamente idénticos, lo cual ha hecho que algunos poetas, para demostrar su ingenio, escribieran versos que pertenecían á ambas lenguas. En la construcción son, sin embargo, bastante distintas. El idioma sardo, además, conserva palabras griegas, recuerdos de la antigua dominación; y contiene otras que no ha sido posible referir á ninguna lengua europea, que deben proceder de sus primitivos pobladores.

En la ciudad de Sassari y algunos puntos del litoral próximo, hablan un patois especial, parecido al genovés y corso.

En la ciudad de Alghero se conserva el catalán casi sin mezcla alguna, de tal manera que el Sr. Toda (Dominación Española en Cerdeña. Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, tomo XXV) se pudo entender en catalán con los naturales. Los nombres de las calles y plazas son catalanes, lo mismo que las conversaciones de la gente del pueblo, y las canciones de los niños, y hasta en las sesiones del Consejo Municipal se habla en catalán, recuerdos de la dominación catalana que á mediados del siglo XIV invadió la isla.

Por último los Maurelli ó Maureddus, cerca de Iglesias, que son probablemente antiguos berberiscos, han introducido algunas palabras africanas en la lengua del país.—N. del T.

[6] Bello come una bandiera, dice el original. ¡Qué lástima no poder traducir tan hermosa imagen!—N. del T.

[7] Orbace: paño impermeable tejido por las mujeres sardas.

[8] Bardana (derivado de la palabra italiana guardana: correrías de tropas). Empresa de bandidos para la cual se reunían un gran número de hombres armados, y marchaban unidos al asalto de un corral de ganado, de un predio, ó á cometer otras fechorías por el estilo.

[9] La provincia de Sassari.

[10] En el original dice: Avanti, puledri (adelante, potrillos).

[11] Al muerto.

[Pg 27]

El hijo de Olí nació en Fonni, al empezar la primavera. Por consejo de la viuda, que lo llevó á la pila bautismal, le pusieron Anania. Pasó su infancia en Fonni, y siempre recordó fantásticamente aquel extraño lugar situado en lo alto de un monte, como buitre en reposo. Durante el largo invierno todo era nieve y niebla; pero en la primavera la hierba invadía hasta las pendientes callejuelas del caserío, empedradas de gruesas piedras, en las cuales los escarabajos dormían plácidamente al sol, y las hormigas salían y entraban tranquilamente en sus hormigueros. Las casuchas de piedra obscura con los techos de scandule[12] sobrepuestas á modo de escamas, con sus negras puertecitas y sus carcomidos balcones de madera, tenían al exterior la escalerita casi siempre enguirnaldada por una parra; el pintoresco campanario de la iglesia de los Mártires, sobresaliendo entre las verdes encinas del patio del antiguo convento, dominaba el pueblecito, proyectándose sobre el azul del diáfano cielo.

Un horizonte fantástico rodeaba al pueblo; las altas montañas del Gennargentu, de luminosas cumbres que [Pg 28]parecían perfiladas de plata, dominaban los grandes valles de la Barbagia, que subían,—inmensas conchas verdes,—hasta la cresta en que Fonni, con sus casas de tablas y sus callejas de piedra, desafiaba el viento y las tormentas.

En el invierno el país se quedaba casi desierto, porque los numerosos pastores nómadas que lo poblaban (hombres fuertes como el viento y astutos como zorros) bajaban con sus rebaños á las templadas llanuras meridionales; pero durante el buen tiempo un continuo ir y venir de caballos, perros y pastores viejos y jóvenes, animaba las callejuelas.

Zuanne, el hijo de la viuda, á los once años era ya pastor. Durante el día, llevaba á pastar, por los salvajes contornos del pueblo, unas cuantas cabras pertenecientes á varias familias fonnenses; al amanecer recorría las calles silbando, y las cabras, que conocían su silbido, salían de las casas y le seguían mansamente; al anochecer las conducía hasta la entrada del pueblo, desde donde los inteligentes animalitos se iban tranquilamente á casa de sus amos.

El pequeño Anania acompañaba casi siempre á su amigo Zuanne el de las orejas grandes; ambos siempre descalzos, llevaban unas calzas y un chaleco de orbace, calzoncillos de gruesa tela, muy sucios, y un gorro de piel de carnero. Anania tenía siempre los ojos enfermos, y, por consiguiente, legañosos; de su roja naricita salía continuamente un líquido salado, que no titubeaba en lamer ó esparcir con su manecita sucia á un lado y otro de la nariz, formándose de este modo unos bigotes de una materia indefinible.

Mientras las cabras pacían en los montañosos contornos del pueblo, entre hierbas aromáticas y rocas cubiertas de verdes madreselvas, los dos chiquillos vagabundeaban,[Pg 29] bajando hasta la carretera para apedrear á la gente que pasaba, entrando en los campos de patatas donde trabajaban diligentes mujeres, buscando, en las grandes sombras húmedas de los gigantescos nogales, algún fruto arrancado por el viento. Zuanne era alto y esbelto. Anania, más fuerte y más atrevido. Ambos embusteros á cual más, y con una gran imaginación. Zuanne hablaba siempre de su padre con orgullo, proponiéndose imitar su ejemplo y vengar su memoria; Anania quería ser soldado.

—Yo te prenderé,—decía tranquilamente; y Zuanne respondía con calor:—Y yo te mataré.

Á menudo jugaban á los bandidos, armados con fusiles de caña. Habían encontrado un bosquecillo donde jugar, y Anania no conseguía nunca descubrir al bandido, aun cuando éste, desde el matorral donde se escondía, imitaba la voz del cuclillo. Un cuclillo de veras contestaba á lo lejos, y los dos chiquillos, deponiendo sus fieros propósitos, se entregaban á la busca del melancólico pájaro; busca no menos infructuosa que la del bandido. Cuando creían estar cerca del misterioso asilo, la triste queja se repetía más lejana, cada vez más lejana. Entonces los dos hermanitos en desventura, hundidos en la hierba ó echados sobre el musgo de las rocas, se contentaban con interrogar al cuclillo.

Zuanne era modesto; preguntaba solamente:

Cuclillo hermoso y agreste,

Dime qué hora es[13];

y el pájaro contestaba con siete gritos, aunque ya fuesen las diez.

[Pg 30]

Á pesar de ello Anania lanzaba su atrevida pregunta:

Cuclillo hermoso del mar,

Dime cuántos años tardaré en casar[14].

—Cu-cu-cu-cu...

—¡Diablo! ¡cuatro años! ¡Pronto te casas!—decía burlándose Zuanne.

—Chitón, es que no ha entendido bien.

Cuclillo hermoso del lirio,

Dime cuántos años tardaré en tener un hijo[15].

Á veces el cuclillo daba una respuesta razonable; y los dos chiquillos, en el inmenso silencio del paisaje, interrumpido tan sólo por la voz del melancólico oráculo, seguían haciéndole preguntas, no siempre alegres:

Cuclillo hermoso de la hermana,

Dime cuántos años tardaré en morir[16].

Una vez Anania marchó solo por la montaña, y subió y subió por la blanca carretera, á través de arboledas y bloques de granito, por la vertiente cubierta de las florecillas violeta del tirtillo[17], hasta que creyó haber llegado á una altura grandísima. El sol se había puesto, pero detrás de las azuladas montañas del horizonte, parecían arder grandes hogueras que lanzaban á lo alto, sobre el cielo todo rojo, una luz violentísima. Anania tuvo miedo de aquel cielo lodo rojo, de la altura á [Pg 31]donde había llegado, del terrible silencio que le rodeaba. Pensó en el padre de Zuanne y miró por todas partes con terror. ¿Por qué aun cuando deseaba tomar la carrera de las armas, tenía miedo de los bandidos?; y en cambio Zuanne deseaba vivamente verlos, pero el largo capotón negro colgado sobre la pared ahumada, le causaba espanto. Bajó casi rodando, de la alta cima desde donde había visto el cielo todo rojo y las montañas azules, y oyó que Zuanne le llamaba, lanzando grandes aullidos. Contó de dónde venía, y añadió que los había visto. El hijo de la viuda, al principio muy enfadado, llegó á conmoverse, y á mirar con respeto á Anania; después regresaron al pueblo pensativos y taciturnos, seguidos por las cabras, cuyas esquilas resonaban tristemente en el silencio del crepúsculo.

Cuando no acompañaba á Zuanne, el pequeño Anania pasaba el día en el gran patio de la iglesia de los Mártires, con los hijos del cerero que trabajaba en una mala casucha pegada á la iglesia. Grandes árboles daban sombra al melancólico patio, rodeado de arcadas ruinosas. Una escalinata de piedra conducía á la iglesia, sobre cuya sencillísima fachada había pintada una cruz. Sobre esta escalinata Anania y los hijos del cerero pasaban horas y horas al sol, que apenas calentaba, jugando con piedrecitas y fabricando pequeños cirios de barro. Á las ventanas del antiguo convento se asomaba alguno que otro carabinero aburrido; dentro de las celdas se veían zapatos y capotes soldadescos, y se oía una voz de falsete que cantaba, con acento napolitano:

A te questo rosario!

Algún frailuco, de los últimos que quedaban en el vetusto y húmedo convento, desastrado, sucio, con las sandalias rotas, rezando en dialecto atravesaba el patio.[Pg 32] Á menudo el carabinero de la ventana y el fraile desde la escalinata, trababan pueriles conversaciones con los niños del patio. Á veces el carabinero se dirigía directamente á Anania, pidiéndole noticias de su madre:

—¿Qué hace tu madre?

—Hila.

—¿Y nada más?

—Va á la fuente.

—Dile que se venga por acá, que he de hablar con ella.

—Sí señor,—contestaba el pobre inocente.

Y lo contaba á su madre, y Olí le daba en cambio algún bofetón y le prohibía que volviera al patio (sin embargo una vez la vió que hablaba con un carabinero); pero, como es natural, la desobedecía, porque no sabía estar sino con Zuanne ó con los hijos del cerero.

Excepto los domingos y el día de la fiesta de los Mártires, en primavera, una triste soledad reinaba en la Basílica,—cuyas pinturas y estucos parecían consumirse por el abandono y olvido en que se les tenía,—en el gran patio asoleado, en las arcadas ruinosas llenas del olor de la cera, y bajo el enorme nogal que á Anania le parecía más alto que el Gennargentu; y sin embargo, siempre recordó con nostálgica dulzura aquel sitio solitario en donde, en primavera, crecía la avena entre las piedras, y en otoño las hojas secas del nogal caían como alas de pájaros muertos. Zuanne, que también sentía rabiosos deseos de jugar en el patio y se aburría cuando Anania no le acompañaba, estaba celoso de los hijos del cerero, y hacía todo lo que podía para que su amigo no fuera con ellos.

—Ven mañana conmigo,—decía á Anania, mientras asaban castañas sobre las brasas del hogar.—Te mostraré un nido de liebres. Hay muchas, muchas, mira,[Pg 33] muy chiquititas, como los dedos de la mano; no tienen pelo, con unas orejas muy largas.—Y terminaba, fingiendo maravillarse:—¡Diablo! ¡qué orejas más largas tienen!

Anania iba en busca de los lebratos y, como es natural, no los encontraba. El otro juraba que antes estaban, que debían haber escapado.—¡Mejor; hubieses venido antes!

—¡Te vas con aquéllos!—le decía despreciativamente.—Peor para ti; ¡ahora puedes hacerte unos lebratos de cera! ¡Ves, hubieses venido ayer conmigo!

—¿Y por qué no los cogiste tú?

—Porque quería cogerlos contigo, ¡eso! Vamos á ver si encontramos el nido de cornejas.

El pastorcillo hacía todo lo que sabía para entretener á Anania, pero el chiquillo empezaba á tener frío allá arriba, al pie del monte detrás del cual asomaban las nieblas del otoño, y volvía al lugar. De aquella época conservaba pocos recuerdos de su madre, porque apenas la veía; siempre estaba fuera. Trabajaba á jornal en las casas ó en el campo, en el cultivo de la patata, y volvía á casa, al anochecer, cansadísima, amoratada por el frío y hambrienta. Desde hacía mucho tiempo el padre de Anania no había vuelto á Fonni; y, por lo tanto, el pequeño no se acordaba de haberlo visto nunca.

La viuda del bandido hacía las veces de madre al pobrecillo bastardo, y de ella conservó Anania un nítido recuerdo. La viuda le había mecido, le había dormido muchas veces con el sonsonete melancólico de extrañas canciones. ¡Cuántas veces le había lavado la cabeza, cuántas veces cortado las uñas de los piececitos y manecitas llenas de tierra, y quitado, á la fuerza, los mocos! Todas las veladas, hilando junto al fuego, narraba las heroicas hazañas del bandido. Los chiquillos escuchaban[Pg 34] ansiosamente, pero Olí ya no se conmovía, y hasta llegaba á interrumpir á la viuda, ó abandonaba el hogar para irse á echar en su camastro. Anania dormía con ella, á los pies de la cama. Á menudo encontraba á su madre, ya dormida, fría, helada, y trataba de calentarle los pies con sus piececitos calientes.

Más de una vez la oyó sollozar en el silencio de la noche, y no se atrevió á preguntarle nada porque le intimidaba, pero se confió con Zuanne, y después de esta confidencia, el pastorcillo creyó un deber informarle de ciertas cosas. Le dijo:

—Has de saber que eres un bastardo, es decir, que tu padre no es el marido de tu madre. Hay muchos así; ¿sabes?

—¿Y por qué no se casó con ella?

—Porque tiene otra mujer; se casarán cuando ésta se muera.

—¿Y cuándo se morirá?

—Cuando Dios quiera. Has de saber que tu padre antes venía á veros, yo le conozco, ¿sabes?

—¿Cómo es?—preguntaba Anania, frunciendo el entrecejo, con ímpetu de odio instintivo hacia aquel padre desconocido que no venía á verle, al pensar que su madre tal vez lloraba por su causa.

—Mira,—decía Zuanne haciendo memoria,—es guapo, alto, ¿sabes?, con los ojos como dos luciérnagas. Lleva un capote de soldado.

—¿Dónde vive?

—En Nuoro. Nuoro es una gran ciudad, que se ve desde el Gennargentu. Yo conozco al obispo de Nuoro, porque me confirmó.

—¿Has estado en Nuoro?

—Sí, sí, estuve,—afirmaba Zuanne, mintiendo.

—No, no es verdad, tú no has estado. Recuerdo que no has estado.

[Pg 35]

—Estuve antes que nacieras. ¡Tú qué sabes!

Anania, después de estas conversaciones, seguía muy á gusto á Zuanne á pesar del frío, y continuamente le interrogaba acerca de su padre, de Nuoro, del camino que había que recorrer para llegar á la ciudad. Y casi todas las noches soñaba con aquel camino, y veía una ciudad con muchas iglesias, con casas muy altas, con montañas más grandes que el Gennargentu.

Una noche, á últimos de noviembre, Olí, que había estado en Nuoro por la fiesta de Nuestra Señora de Gracia, riñó con la viuda. Desde hacía tiempo reñía con todo el mundo y zurraba á los chiquillos.

Anania la oyó llorar toda la noche, y aun cuando el día antes le había pegado, tuvo gran lástima de ella; hubiera querido decirle:

—Cállese, mamá; Zuanne dice que si fuese yo, cuando fuera grande, iría á Nuoro á buscar á mi padre, obligándole á que viniera aquí. Yo no quiero esperar, voy á ir en seguida; déjame ir, mamita mía...

Pero no se atrevía ni á respirar.

Era de noche aún cuando Olí se levantó, bajó á la cocina, volvió á subir, volvió á bajar y vino por último trayendo un lío.

—Levántate,—dijo al muchacho.

Después le ayudó á vestirse y le colgó al cuello una cadenita, de la cual pendía una bolsa de brocado verde, muy bien cosida.

—¿Qué hay dentro?—preguntó el chiquillo, palpando el saquito.

—Una rizetta[18] que te traerá suerte; me la regaló un [Pg 36]fraile muy viejo que encontré en la carretera... Llévalo siempre sobre el pecho; no lo pierdas nunca.

—¿Era muy viejo el fraile?—preguntó Anania pensativo.—¿Llevaba una barba muy larga? ¿Y un bastón?

—Sí, una barba larga y un bastón...

—¿No sería Él?

—¿Quién es Él?

—¿Nuestro Señor Jesucristo?...

—Tal vez...—dijo Olí.—Mira, prométeme que no perderás ni darás á nadie la bolsita. Júramelo.

—¡Lo juro!—contestó gravemente Anania.—¿Es fuerte la cadenilla?

—Sí; es fuerte.

Olí cogió el lío con una mano, y con la otra la manecita del niño, y le llevó á la cocina en donde le hizo tomar una taza de café y un pedazo de pan. Le echó sobre las espaldas un saco viejo, y salieron á la calle.

Amanecía.

Sentíase un frío intenso. La niebla llenaba el valle, cubría casi todos los montes; sólo sobresalía alguna que otra cresta nevada, plateada, confundiéndose con las blancas nubes; el monte Spada aparecía y volvía á aparecer—enorme macizo de bronce—entre los movibles velos de la niebla.

Anania y su madre atravesaron las solitarias sendas, pasaron frente al inmenso panorama occidental, sumergido entre nieblas, y empezaron á bajar la carretera gris y húmeda, que allá abajo, muy abajo, se internaba en una lejanía llena de misterio. Anania sintió palpitar su corazoncito. Aquella carretera gris, vigilada por las últimas casas de Fonni, cuyos techos de tablas parecían grandes alas negruzcas desplumadas, aquella carretera que baja, y baja sin cesar hacia un abismo desconocido lleno de niebla, es la carretera de Nuoro.

[Pg 37]

Madre é hijo caminaban de prisa; á menudo el pequeño tenía que correr para alcanzarla, pero no se cansaba. Estaba acostumbrado á andar, y á medida que bajaban se sentía más ágil, más vivo, ligero como un pajarillo. Muchas veces preguntó:

—¿Dónde vamos, madre?

—Á coger castañas,—contestóle una vez, y después dijo:—al campo; ya lo verás.

Anania bajaba, corría, daba saltos; á cada momento se palpaba el pecho en busca de la bolsita.

La niebla se iba aclarando. En lo alto, el cielo aparecía de un azul pálido surcado de grandes pinceladas de albayalde; las montañas se veían, á través de la niebla, casi moradas. Un amarillento rayo de sol iluminaba, por fin, la pequeña iglesia de Gonare, situada en la cresta de la montaña piramidal, que surgía de entre unas nubes color de plomo.

—¿Vamos allá?—preguntó Anania, señalando un bosque de castaños, rociados por la niebla y cargados de frutos espinosos ya abiertos. Un pajarillo gorjeaba en aquel lugar y hora tan silenciosos.

—¡Más allá!—dijo Olí.

Anania reanudó su desenfrenada carrera. Nunca había ido tan lejos en sus excursiones, y aquel continuo descenso al valle, el paisaje, la hierba que cubría las laderas, los muros verdes por el musgo, los bosques de avellanos, el césped cubierto de rojas bayas, el gorjeo de los pájaros, todo le resultaba nuevo y agradable.

La niebla desaparecía. El sol, triunfante, iluminaba las montañas. Las nubes que rodeaban el monte Gonare, habían tomado un hermoso color amarillo-rosado, sobre cuyo fondo la pequeña iglesia se destacaba claramente, pareciendo tan próxima que se podía tocar con la mano.

—¿Pero dónde está este endiablado lugar?—preguntó[Pg 38] Anania, volviéndose á su madre con las manecitas abiertas, y fingiendo enfado.

—Pronto llegamos. ¿Estás cansado?

—¡No estoy cansado!—gritó, echando á correr.

Pronto llegó el momento en que empezó á sentir un dolorcito en las rodillas. Entonces disminuyó las carreras, se puso al lado de Olí y empezó á charlar; pero ella, con su lío sobre la cabeza, el rostro amoratado y con grandes ojeras, apenas le hacia caso y contestaba distraída.

—¿Regresaremos esta noche?—le preguntaba.—¿Por qué no me ha dejado decírselo á Zuanne? ¿Está lejos el bosque? ¿Está en Mamojada?

—Sí, en Mamojada.

—¡Ah, en Mamojada! ¿Cuándo es la fiesta de Mamojada? ¿Es verdad que Zuanne ha estado en Nuoro? Ésta es la carretera de Nuoro; sí, sí, se necesitan diez horas á pie, para llegar á Nuoro. ¿Y usted ha ido alguna vez á Nuoro? ¿Cuándo es la fiesta de Nuoro?

—Ya fué, fué hace pocos días,—dijo Olí, como despertando.—¿Te gustaría vivir en Nuoro?

—¡Ya lo creo! Y además... además...

—Ya sabes que en Nuoro vive tu padre,—dijo Olí, adivinando el pensamiento del chico.—¿Te gustaría estar con él?

Anania lo pensó; después dijo vivamente, frunciendo el entrecejo:

—¡Sí!

¿En qué pensaba al decir «sí»? La madre no profundizó tanto; se contentó con preguntarle:

—¿Quieres que vayamos á verle?

—Sí, repitió el muchacho.

Hacia medio día se detuvieron cerca de un huerto, en donde una mujer, con las faldas cosidas entre las[Pg 39] piernas, á modo de pantalones, cavaba con furia; un gato blanco iba á veces detrás de la mujer, y otras corría, lanzándose hacia una verde lagartija, que aparecía y desaparecía entre las piedras del muro.

Siempre recordó Anania estos detalles. El día era templado, el cielo azul. Las montañas, secadas por el sol, eran grises, salpicadas de obscuros bosques; el sol, que casi quemaba, calentaba la hierba y hacía brillar el agua de los arroyos.

Olí, sentada en el suelo, desató el lío y llamó á Anania, que se había encaramado sobre el muro para ver á la mujer y al gato.

En aquel momento apareció por un recodo de la carretera el coche-correo que bajaba de Fonni, guiado por un hombre de cara roja, con bigotes castaños, que parecía reirse siempre por tener los carrillos muy mofletudos.

Olí quería esconderse; pero el hombrón la vió en seguida y gritó:

—¿Á dónde vas, chiquilla?

—Á donde me parece y me da la gana,—contestó ella, en voz baja.

Anania, aún encaramado sobre el muro, miró dentro del coche, y viéndolo vacío dijo al cochero:

—¡Lléveme, tío Bautista, lléveme en el coche, lléveme!

—¿Á dónde vais? ¿Á dónde?—gritó el hombrón, acortando el paso de los caballos.

—Pues bien, ¡así revientes! vamos á Nuoro. ¿Quieres llevarnos un poco en el coche por caridad?—dijo Olí, comiendo.—Estamos más cansados que burros de carga.

—Oye,—contestó el hombrón,—ve más allá de Mamojada, mientras yo recojo el correo, y allí subiréis.

Les cumplió la promesa. Más allá de Mamojada hizo sitio á su lado en el pescante á los dos viajeros, y empezó á charlotear con Olí.

[Pg 40]

Anania, muy cansado, sentía un verdadero placer al encontrarse sentado, entre su madre y el hombrón que agitaba continuamente el látigo, frente á los risueños paisajes del valle azul que se encuadraban en el arco de la capota del carruaje, mientras los caballos iban al trote largo.

Las altas montañas habían desaparecido, desaparecido para siempre, y el chiquillo pensaba en lo que diría Zuanne al enterarse de este viaje.

—¡Cuando vuelva, cuántas cosas tendré que contarle!—pensaba.—Le diré: Yo he ido en coche y tú no.

—¿Por qué diablos vais á Nuoro?—volvió á preguntar el hombrón vuelto hacia Olí.

—¿De veras quieres saberlo?—contestaba ésta.—Voy á ponerme á servir. Tengo ya colocación con una buena señora. En Fonni no podía vivir por más tiempo: la viuda de Zuanne Atonzu me echó de su casa.

—No es verdad,—se dijo Anania.—¿Por qué mentía su madre? ¿Por qué no decía la verdad, que iba á Nuoro para buscar al padre de su hijo? Sin embargo, si mentía tendría sus razones: y Anania no se metió en más honduras, pues tenía mucho sueño. Inclinó la cabeza sobre el regazo de su madre y cerró los ojos.

—¿Quién vive ahora en la caseta?—preguntó Olí, de pronto.—¿Mi padre ya no está?

—Ya no está.

Ella suspiró profundamente. El coche se paró un momento, después reanudó su marcha y Anania acabó de dormirse.

En Nuoro tuvo una gran desilusión. ¿Esto era la ciudad? Sí; las casas eran más grandes que las de Fonni, pero no tanto como se las había imaginado; y además las montañas, proyectándose sobre el violáceo cielo de la fría tramontana, eran tan pequeñas que casi daban risa.[Pg 41] Los chiquillos que encontraban por las calles—las cuales, á decir verdad, le parecían muy anchas—le chocaban grandemente porque vestían y hablaban de muy distinta manera que los muchachos fonnenses.

Madre é hijo callejearon por Nuoro hasta la caída de la tarde, y entonces entraron en una iglesia. Había mucha gente; el altar lleno de cirios; un canto dulce se unía á una música aún más dulce, que salía no se sabía de dónde. ¡Ah! Esto le pareció muy hermoso á Anania, que en seguida pensó en Zuanne, y en el gusto de poderle contar lo que estaba viendo.

Olí le dijo al oído:

—Voy á ver si encuentro una amiga mía á cuya casa iremos á dormir; no te muevas de aquí hasta que yo vuelva...

Se quedó solo en la iglesia; tenía un poco de miedo, pero se distraía mirando la gente, los cirios, las flores, los santos. Además le daba valor el pensar en el amuleto que llevaba escondido en el pecho. De pronto se acordó de su padre.

¿Dónde estaba? ¿Por qué no iban á buscarle?

Olí volvió pronto; esperó que terminase la novena, tomó á Anania de la mano, y le hizo salir por una puerta distinta de la que habían entrado. Recorrieron algunas calles, hasta que ya no hubo más casas. Era de noche, hacía frío; Anania tenía hambre y sed, se sentía triste y recordaba el hogar de casa, la viuda, las castañas y la charla de Zuanne.

Llegaron á un callejón cerrado por un seto, por detrás del cual se veían las montañas que habían llamado la atención del chiquillo por su pequeñez.

—Oye,—dijo Olí, con voz temblorosa,—¿has visto aquella última casa, con aquel gran portón abierto?

—Sí.

[Pg 42]

—Allí dentro está tu padre. ¿Tú quieres verle, no es verdad? Mira: ahora volveremos atrás; tú entras en el portón; enfrente hay una puerta también abierta; entras allí y miras; hay una almazara; un hombre alto, arremangado, con la cabeza descubierta, va detrás del caballo. Aquél es tu padre.

—¿Por qué no viene usted conmigo?—preguntó el chico.

Olí empezó á temblar.

—Entraré después. Tú vas delante; en seguida que entres dices: «Yo soy el hijo de Olí Derios». ¿Has comprendido? Pues en marcha.

Volvieron atrás; Anania sentía á su madre temblar y castañetearle los dientes. Frente al portón, se inclinó, colocó bien el saco sobre las espaldas del niño, y le dió un beso.

—Entra, entra,—dijo, empujándole.

Anania entró por el portón: vió la otra puerta iluminada y entró. Se encontró en un sitio negro, todo negro, donde una caldera hervía sobre un hornillo encendido, y un caballo negro hacía dar vueltas á una rueda grande y pesada, chorreando aceite, dentro de una especie de estanque circular. Un hombre alto, arremangado, con la cabeza descubierta, con el traje sucio, negro de aceite, daba vueltas detrás del caballo, removiendo dentro del estanque, con una pala de madera, las aceitunas trituradas por la rueda. Otros dos hombres iban y venían, empujando hacia delante y hacia atrás la palanca de una prensa, de la cual salía negro y echando humo el aceite.

Ante el fuego estaba sentado un muchacho con un gorro colorado, y este muchacho fué el primero en advertir la presencia del chiquillo. Le miró fijamente, y creyéndole un mendigo, gritó con malos modos:

—¡Fuera, fuera de aquí!

[Pg 43]

Anania, tímido, inmóvil, con su saco sobre la espalda, no contestó. Lo veía todo confuso y esperaba que su madre entrase.

El hombre de la pala le miró con ojos brillantes, y avanzó hacia él diciendo:

—¿Qué quieres?

¿Aquél era su padre? Anania le miró tímidamente, pronunciando con voz apagada las palabras enseñadas por su madre:

—Soy el hijo de Olí Derios.

Los dos hombres que daban vueltas á la prensa, se pararon de pronto, y uno de ellos gritó:

—¡Tu hijooo!

El hombre alto tiró la pala al suelo, corrió hacia Anania, le miró fijamente, y preguntó:

—¿Quién... te ha enviado? ¿Qué quieres? ¿Dónde está tu madre?

—Ahí fuera... ahora vendrá...

El almazarero salió corriendo, seguido por el muchacho del gorro colorado, pero Olí había desaparecido, y nunca más se supo de ella.

Enterada del caso, vino la tía Tatana, la mujer del almazarero, no muy joven, pero aún guapa, gorda y blanca, de dulces ojos castaños rodeados de arrugas y de labio superior algo levantado, sombreado por ligero bozo rubio. Venía tranquila, casi contenta. Apenas entró en la almazara cogió á Anania por los hombros, se inclinó, y le examinó atentamente.

—No llores, pobrecillo,—le dijo con dulzura.—Ahora, ahora vendrá. ¡Y vosotros á callar!—dijo á los[Pg 44] hombres y al muchacho, que se metían un poco más de lo regular en el asunto.

Anania lloraba desconsoladamente, y no contestaba á las preguntas de los hombres, ni á las del muchacho que le miraba fijamente con sus dos ojillos azules y picarescos, y una burlona sonrisa en su cara colorada y mofletuda.

—¿Dónde se ha marchado? ¿No viene? ¿Dónde la encontraré?—preguntaba con desesperación el pequeño abandonado.

Habrá tenido miedo. ¿Dónde estará? ¿Por qué no viene? ¿Y aquel hombre sucio, chorreando aceite, tan malo, aquel hombre era su padre?

Las caricias y dulces palabras de la tía Tatana le consolaron algo. Acabó de llorar, se lamió las lágrimas, y las esparció por toda la cara con su gesto habitual; después pensó en la próxima fuga.

La mujer, el almazarero, los hombres, el muchachillo, todos gritaban, disputaban, reían y se insultaban.

—No puedes negar que sea tu hijo; ¡tiene tu misma cara!—decía la mujer, hablando con su marido.

Y éste gritaba:

—¡No le quiero en casa, no, no le quierooo!...

—¡Qué malo eres!... ¡Mala entraña! ¡Oh, Santa Catalina mía! ¿Es posible que haya hombres tan malos?—decía la tía Tatana, medio en broma, medio en serio.—¡Ah, Anania, Anania, siempre serás el mismo!

—¿Y quién quieres que sea? Ahora mismo voy á dar parte á la policía.

—¡Tú no irás á ninguna parte, estúpido! ¡Quieres sacarte los cuernos del bolsillo y ponértelos en la frente![19]—dijo con energía la mujer.

[Pg 45]

Como insistiese, ella añadió:

—Pues bien, ya irás mañana. Ahora termina tu trabajo y acuérdate de lo que decía el rey Salomón: «La rabia de hoy déjala para mañana...».

Los tres hombres reanudaron el trabajo; pero al echar bajo la rueda la masa de las aceitunas trituradas, el almazarero gritaba, murmuraba, maldecía de tal manera, que su mujer le dijo tranquilamente:

—¡Ea, no tomes para ti la parte mayor![20]. ¡Debía enfadarme yo, Santa Catalina mía! Acuérdate, Anania, que Dios no castiga con piedra ni palo.

—Cállate, hijito,—dijo después al chiquillo, que de nuevo sollozaba,—mañana ajustaremos cuentas. ¡Los pajaritos vuelan del nido apenas tienen alas!

—¿Sabíais que existía este renacuajo?—preguntó riendo uno de los hombres que movían las palancas de la prensa.

—¿Dónde habrá marchado tu madre? ¿Qué tal es tu madre?—preguntaba el muchacho, plantado ante Anania.

—¡Bustianeddu,—gritó el molinero,—si no te marchas pronto, te echo á patadas!...

—¡Quisiera verlo!—contestó descaradamente éste.

—¡Oye tú, explícale á éste qué tal es Olí!—exclamó uno de los dos hombres.

Al otro le dió tanta risa que tuvo que soltar la palanca para apretarse el vientre.

Mientras tanto, la tía Tatana empezó á interrogar al chiquillo, acariciándole y examinando su pobre vestidito. El niño contó todo lo que sabía, con su vocecita intranquila y quejumbrosa, interrumpida á cada momento por sollozos.

[Pg 46]

—¡Pobrecito, pobrecito! ¡Pajarito sin plumas; sin plumas y sin nido!—decía la mujer piadosamente.—Calla, alma mía; ¿tendrás hambre, verdad? Ahora vamos á casa y la tía Tatana te dará de comer y después te meterá en la cama con el ángel guardián, y mañana ajustaremos cuentas.

Con estas promesas se lo pudo llevar á una casita vecina, y le dió de cenar pan blanco y queso, un huevo y una pera.

Anania nunca había comido tan bien; y la pera, unida á las maternales caricias y dulces palabras de la tía Tatana, acabó de confortarle.

—Mañana...—decía la mujer.

—Mañana...—repetía el chico.

Mientras comía, y ella preparaba la cena para su marido, le interrogaba y daba buenos consejos, avalorándolos con la afirmación de que habían sido dictados por el rey Salomón y hasta por Santa Catalina.

De pronto, al levantar la vista, descubrió, atisbando por la ventanilla, la carita mofletuda de Bustianeddu.

—¡Fuera de ahí!—dijo;—¡fuera, renacuajo, que hace frío!

—Déjeme entrar,—suplicó.—¡Hace frío de veras!

—¡Vete á la almazara!

—No; está mi padre y acaba de echarme. ¡Si usted supiera cuánta gente ha ido por allá!

—Entra, pues;—dijo la mujer, abriendo la puerta.—Entra, pobrecito huérfano, que tú tampoco tienes madre. ¿Qué cosas dice el tío Anania? ¿Aún grita?

—¡Déjelo que grite!—aconsejó Bustianeddu, sentándose junto á Anania, recogiendo y mordisqueando el corazón de la pera, que éste había echado después de sacarle todo el jugo.

—Ha ido todo el mundo,—contaba, hablando y[Pg 47] gesticulando como un hombre.—El maestro Pane, mi padre, el tío Pera, aquel embustero de Francisco Carchide, la tía Corredda, en una palabra, todos...

—¿Y qué decían?—preguntó la mujer con viva curiosidad.

—Todos decían que debíais adoptar á este niño. El tío Pera decía riendo: «¿Anania, si no recoges al chiquillo, á quién dejarás tus bienes?». El tío Anania le persiguió con la pala, y todos reían como locos.

Á la mujer debió vencerla la curiosidad, porque de pronto encargó á Bustianeddu que no dejara solo á Anania y marchó al molino.

Una vez solos, Bustianeddu empezó á hacer confidencias al chiquillo abandonado.

—Mi padre tiene cien liras en el cajón de la cómoda y yo sé dónde tiene las llaves. Vivimos ahí al lado; tenemos unas tierras y pagamos el impuesto; pero una vez vino el alguacil y embargó la cebada... ¿Qué hay dentro la cazuela que hace glu-glu-glu? ¿No te parece que se ahuma? (alzó la cobertera y miró). ¡Demonio, son patatas! Creí que era otra cosa. Voy á probarlas.

Con dos deditos cogió una patata hirviente, sopló unas cuantas veces y se la comió; cogió otra...

—¿Qué haces?—dijo Anania, con algo de envidia.—¡Si aquella mujer viene!...

—Nosotros, yo y mi padre, sabemos hacer macarrones,—dijo Bustianeddu, imperturbable.—¿Tú sabes hacerlos? ¿Y la salsa?

—Yo no,—contestó Anania, melancólicamente.

Seguía pensando en su madre, asediado por tristes reflexiones. ¿Dónde había ido? ¿Por qué no había entrado con él? ¿Por qué le había abandonado y olvidado? Ahora que había comido y entrado en calor, Anania tenía más ganas de llorar y de escaparse. ¡Escapar![Pg 48] ¡Buscar á su madre! Esta idea se apoderó de él, para no abandonarle jamás!

Poco después volvió la tía Tatana acompañada de una mujer miserablemente vestida, tambaleándose, con una gran nariz muy encarnada y una boca enorme, amoratada, con el labio inferior colgante.

—¿Éste es... éste es... el pajarito?...—preguntó balbuceando la horrorosa mujer, mirando con ternura al pequeño abandonado.—¡Déjame ver tu carita, y que Dios te bendiga! ¡Es hermoso como un lucero, de veras lo digo! ¿Y él no le quiere? Pues mira, Tatana Atonzu, recógelo tú, y guárdalo como un confite...

Se acercó y besó á Anania, que retiró la cara con disgusto porque aquella boca enorme apestaba á vino y aguardiente.

—¡Tía Nanna,—dijo Bustianeddu, haciendo el gesto de beber,—buena la ha cogido hoy!

—¿Qué... qué... dices? ¿Qué haces aquí? ¡Mosquito, pobre huérfano, á la cama!

—¡Tú también debías ir á la cama!—observó la tía Tatana.—Vamos, vamos, marchad los dos: ya es tarde.

Empujaba dulcemente á la borracha, quien, antes de salir, pidió de beber. Bustianeddu llenó en el cántaro una escudilla de agua y se la dió; la cogió de buena gana, pero apenas le echó la vista, separó violentamente la cabeza y dejó la escudilla. Después se marchó tambaleando.

La tía Tatana echó también á Bustianeddu y cerró la puerta.

—Estarás cansado, alma mía,—dijo al niño:—ahora te acostaré.

Le llevó á un gran cuarto contiguo á la cocina, y le ayudó á desnudarse, siempre hablándole dulcemente.

—No tengas miedo; mira, mañana vendrá tu madre,[Pg 49] y si no viene, iremos á buscarla. ¿Sabes hacer la señal de la cruz? ¿Sabes el Credo? Mira, es preciso que reces el Credo, todas las noches. Yo te enseñaré muchas oraciones, una de ellas para San Pascual para que nos avise la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Ah! ¿Tienes una rizetta? ¡Qué bonita! Muy bien, San Juan te protegerá; él era un niño tan pobre como tú, y sin embargo bautizó á Nuestro Señor Jesucristo. Duerme, duerme, alma mía. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Anania se encontró en una cama muy grande con almohadas encarnadas. La tía Tatana le abrigó bien y salió, dejándole á obscuras. Puso sus manecitas sobre el amuleto, cerró los ojos y no lloró, pero no pudo dormir.

Mañana... mañana... ¿Pero no habían transcurrido muchos años desde que salieron de Fonni? ¿Qué pensaría Zuanne al ver que su amigo no regresaba? Pensamientos confusos, extrañas imágenes pasaron por aquella cabecita; y entre todas las cosas resaltaba clarísima la imagen de su madre. ¿Dónde había marchado? ¿Tendría frío? Mañana la veré... Mañana... Si no le llevaban donde estaba su madre, se escaparía... Mañana...

Oyó al almazarero retirarse y discutir con su mujer. Aquel mal hombre gritaba:

—¡No quiero! ¡No quiero!

Después todo quedó en silencio. De pronto, alguien abrió la puerta, entró, andando de puntillas, se acercó á la cama y levantó con mucho cuidado el embozo. Un bigote áspero rozó ligeramente la mejilla de Anania, y él, que fingía dormir, entreabrió un poquitín un ojo y vió que el hombre del beso era su padre.

Poco después entró tía Tatana y se acostó en la cama junto á Anania, quien la oyó rezar durante largo rato entre susurros y suspiros.

NOTAS:

[12] Tablas.

Cuccu bellu agreste

Narami itte ora est.

Cuccu bellu 'e mare

Cantos annos bi cheret a m' isposare?

Cuccu bellu 'e lizu

Cantos annos bi cheret a fagher fizu?

Cuccu bello e sorre

Cantos annos bi cheret a mi morrer?

[17] Tirtillo, planta especial de la Cerdeña. (N. del T.)

[18] La rizetta. Estos saquitos-amuletos contienen exorcismos, oraciones escritas sobre un pedacito de papel, hierbas y flores cogidas la noche de San Juan, pedacitos de carbón, cenizas, piedrecitas, pedacitos de la vera-cruz, etc., etc.

[19] Expresión local. Dar escándalo en daño propio.

[20] Expresión local. Ofenderse, cuando se tiene toda la culpa.

[Pg 50]

Nadie denunció á la autoridad el abandono del pequeño Anania, y Olí pudo desaparecer sin ser molestada. Nunca se supo con certeza dónde se había marchado; alguien dijo que la había visto en el vapor que hacía la travesía de Cerdeña á Civitavecchia. Mucho tiempo después, un comerciante fonnense que había ido al continente á sus negocios, aseguró haber encontrado á Olí, en Roma, vestida de señora, en compañía de mujeres de vida alegre y que hasta habían pasado juntos algunas horas.

Todo esto se repetía en la almazara, ante el chiquillo que escuchaba todo oídos. Igual que un animal salvaje, en apariencia domesticado, siempre pensaba en la fuga; del mismo modo que en Fonni, viviendo con su madre, pensaba en escaparse para buscar á su padre, ahora que había encontrado á éste, soñaba en emprender un viaje para reunirse con Olí. Mejor si estaba lejos, más allá del mar; cuanto más lejos estuviese, más capaz se sentía de encontrarla. Y, sin embargo, él no la quería; no la quería, porque de ella había recibido más palizas que caricias, y además por la afrenta del abandono, del cual se sentía, instintivamente, avergonzado. Pero tampoco quería á su padre, aquel hombre chorreando aceite, que en los primeros[Pg 51] momentos del abandono le había producido un terror y una repugnancia, de las cuales conservaba en el alma como una especie de reflejo; aquel hombre que le besaba á escondidas y ante la gente le maltrataba y humillaba continuamente.

Tía Tatana le protegía y le amaba, y él, poco á poco, le fué tomando cariño. Ella le lavaba, le peinaba, le vestía, le enseñaba las oraciones y las sentencias del rey Salomón, le llevaba á la iglesia, le acostaba y le daba de comer cosas muy buenas. En poco tiempo se transformó, engordó, convirtiéndose en un señorito, cambiando las bastas ropas fonnenses por un trajecito de fustán obscuro. Además empezó á hablar en nuorense y á copiar los modales desenvueltos de Bustianeddu.