On peut cliquer sur les cartes et les figures pour les agrandir.

Table des figures et planches — Table des matières

MISSIONS AU SAHARA

SAHARA ALGÉRIEN

LIBRAIRIE ARMAND COLIN

Voyages au Maroc (1899-1901), par le Marquis de Segonzac. Un volume in-8o de 400 pages, avec 178 photographies, dont 10 grandes planches hors texte (20 panoramas en dépliants), 1 carte en couleur hors texte et de nombreux appendices, broché20 fr.

Relié demi-chagrin, tête dorée27 fr.

Le Rif et les Djébala : Tanger, Fès, Melilia ; Melilia, Ouezzan, Tanger. — Les Braber : de Qçar-el-Qebir à la vallée de Fès, de la vallée de Fès à la vallée de la Mlouïa ; vallée de la Mlouïa ; de la Mlouïa au Sbou. — Le Sous : Marrakech, Taroudant, Tiznit, Agadir, Mogador. — Renseignements politiques, statistiques et religieux. — Appendices : politique ; — astronomique ; — météorologique ; — géologique ; — botanique ; — entomologique ; — numismatique ; — géographique.

(Ouvrage couronné par l’Académie française. Prix Furtado.)

1702-07. — Coulommiers. Imp. Paul BRODARD. — 4-08.

MISSIONS AU

SAHARA

par

E.-F. GAUTIER et R.

CHUDEAU

TOME I

SAHARA ALGÉRIEN

PAR

E.-F.

GAUTIER

Chargé de Cours à l’École supérieure des

Lettres d’Alger

65 figures et cartes dans le

texte et hors texte, dont 2 cartes en couleur,

et 96 phototypies hors texte

![[Décoration]](images/logo.png)

PARIS

LIBRAIRIE ARMAND COLIN

5, RUE DE MÉZIÈRES, 5

1908

Droits de reproduction et de traduction

réservés pour tous pays.

A PAUL BOURDE

Souvenir reconnaissant.

[vii]PRÉFACE

En 1902, 1903, 1904 et 1905, j’ai fait une série de voyages au Sahara, d’abord seul, puis en compagnie de M. Chudeau, qui à son tour a voyagé seul jusqu’à la fin de 1906.

Voici le détail de ces voyages : juillet, août et septembre 1902, voyage au Gourara par l’oued Saoura ;

Février-septembre 1903, voyage à In Ziza par In Salah, en compagnie de M. le baron Pichon, et à la suite de M. le commandant Laperrine ;

Décembre 1904 à septembre 1905, voyage transsaharien par In Ziza, Gao, Tombouctou.

M. Chudeau m’a rejoint à Taourirt en mai 1905, il a traversé le Sahara par le Hoggar, l’Aïr, Zinder, et, après avoir poussé jusqu’au Tchad, il est rentré en Europe à la fin de 1906.

Chacun de nous a donc passé au Sahara de dix-huit à vingt mois. Il se trouve que M. Chudeau a surtout voyagé dans le Sahara soudanais, et moi dans le Sahara algérien. Chacun s’est chargé de rédiger les résultats communs pour la région qu’il connaissait le mieux. Je publie aujourd’hui un premier volume consacré au Sahara septentrional, et qui sera suivi d’un second, sous la signature de M. Chudeau, consacré au Sahara méridional.

Il est bien entendu que cette division du Sahara en deux parties nous est imposée par les hasards de notre itinéraire.[viii] Nous n’avons nullement la prétention qu’elle soit géographiquement justifiée. Elle serait même absurde en géographie humaine. Aussi le chapitre III du présent volume sera-t-il consacré à l’ethnographie préhistorique du Sahara tout entier, partie soudanaise incluse. A tout autre point de vue cette division est commode, elle permet de traiter à part des questions distinctes.

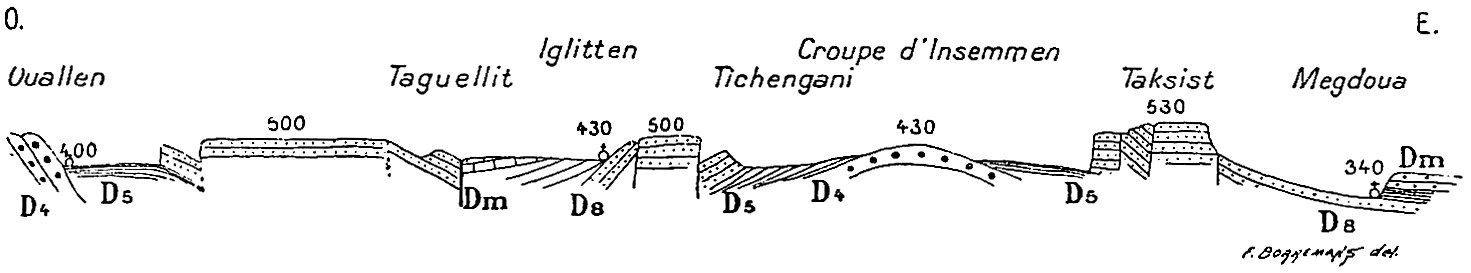

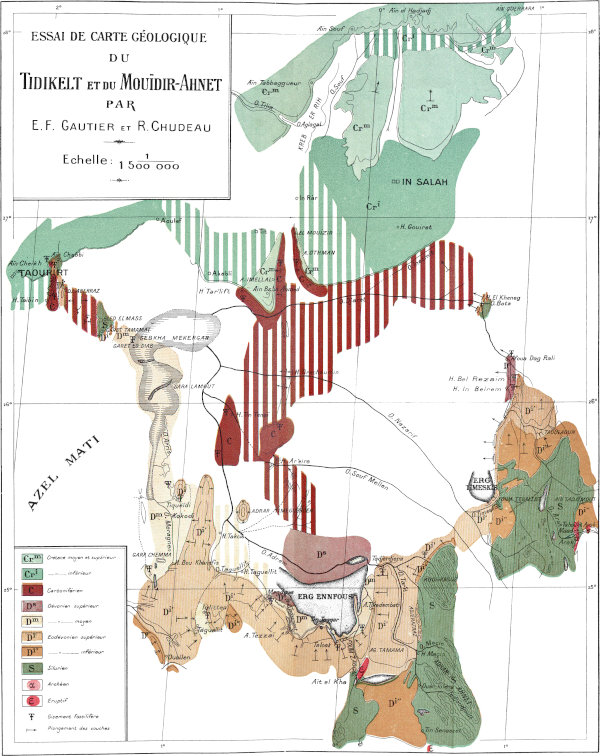

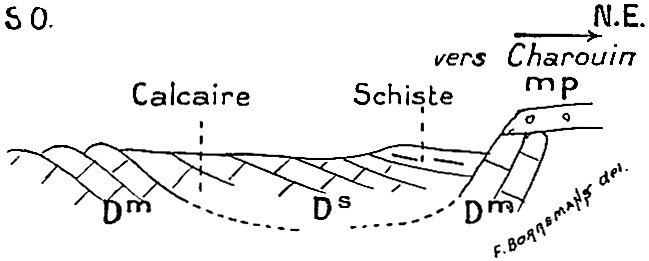

Par exemple, au point de vue géologique, la limite est bien nette entre le Sahara gréseux et calcaire du nord, et le Sahara central (Hoggar et Tanezrouft) avec ses roches métamorphiques, archéennes et éruptives.

Entre le nord et le sud la nature différente des vestiges de l’âge quaternaire met une vive opposition. Dans le nord, ce sont des lits d’oueds profondément gravés ; le chapitre II du présent volume est une monographie d’un fleuve quaternaire. Dans le sud, au contraire, les traces les plus apparentes qu’a laissées le quaternaire sont des dunes fossiles. Ceci revient à dire que dans le nord le désert a succédé à la steppe et dans le sud la steppe au désert : un gros fait qui n’a jamais été mis en lumière.

Nous avons donc pu nous partager le Sahara sans nuire à l’unité des sujets respectivement traités.

En ce qui me concerne, le présent volume, qui paraît sous ma responsabilité, n’est pas le moins du monde un compte rendu de voyage ; c’est une exposition synthétique des résultats obtenus, et on a donc emprunté à la bibliographie du sujet tous les renseignements susceptibles d’éclairer cette synthèse.

On a donné une place faible ou nulle, d’une part aux résultats astronomiques et topographiques, d’autre part aux résultats paléontologiques.

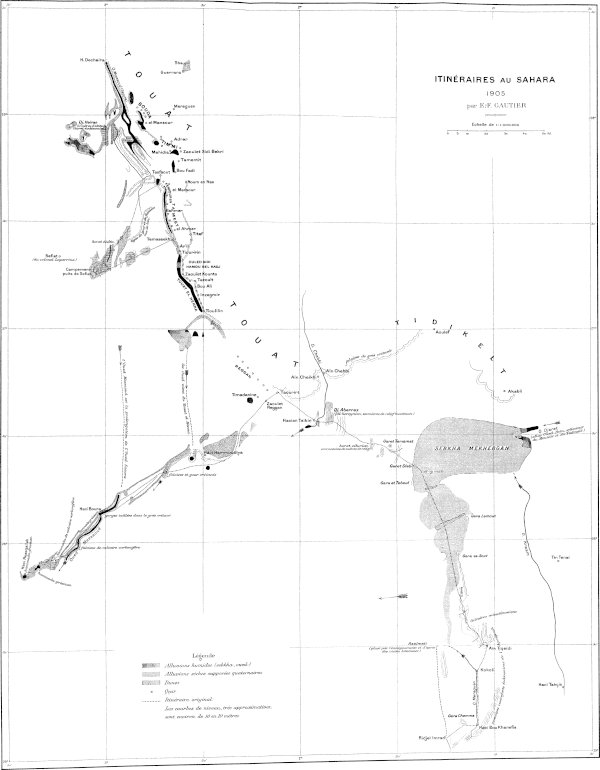

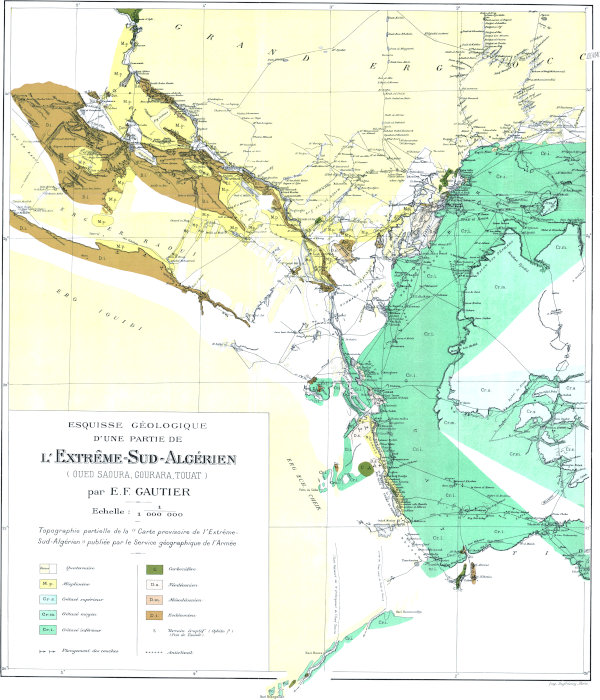

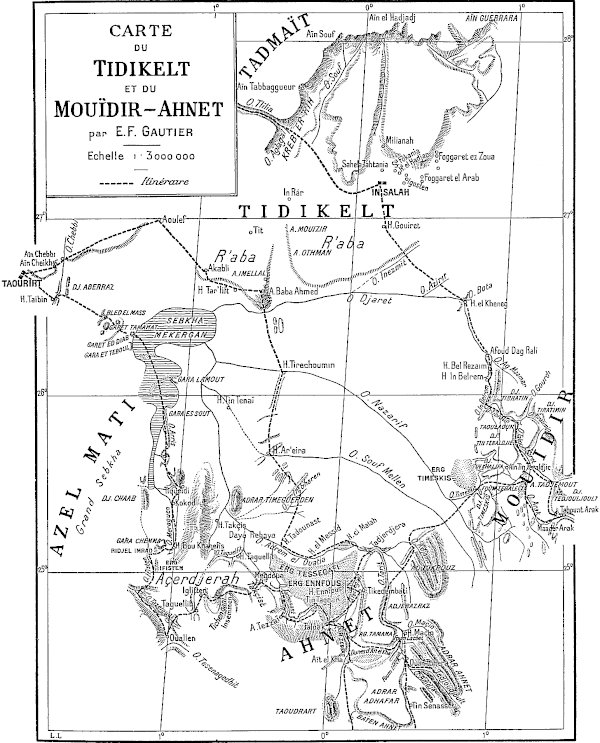

Les premiers sont relégués dans un appendice ; il est vrai qu’ils ont été utilisés pour l’établissement des deux cartes, qui accompagnent les chapitres II et VII ; il est vrai aussi que ces deux cartes font ressortir quelques faits nouveaux et intéressants (cours de l’O. Messaoud, dessin de l’Açedjerad, position[ix] d’Ouallen). Ces itinéraires originaux n’en sont pas moins une faible fraction de l’itinéraire total parcouru, et leur originalité d’ailleurs n’est pas toujours entière. C’est que les officiers des oasis ont fait une besogne topographique énorme et excellente, et qui a été en grande partie publiée. On la trouvera éparse dans les suppléments au Bulletin du comité de l’Afrique française. Elle a été synthétisée dans deux cartes récentes : Carte provisoire de l’extrême-sud au 1/800000, dressée à l’aide des documents topographiques existant dans les archives du gouvernement général par M. le capitaine Prudhomme. Carte des oasis sahariennes, 1/250000, par MM. le lieutenant Nieger et le maréchal des logis Renaud (Paris, 1904). D’une façon générale je renvoie le lecteur à ces deux cartes.

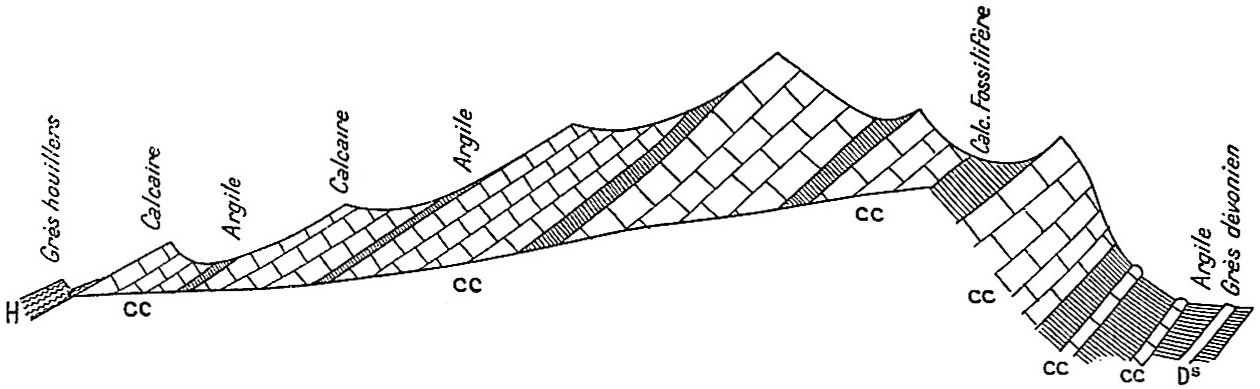

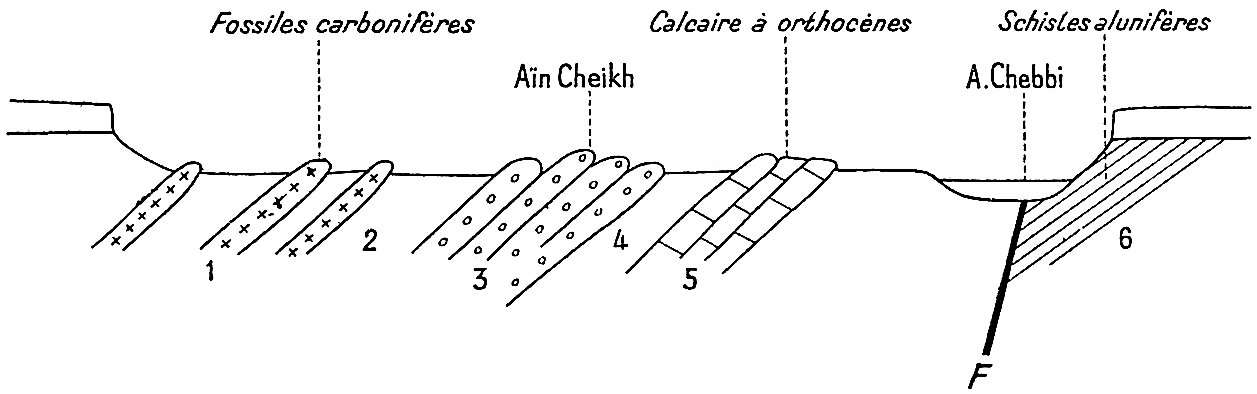

Dans un ouvrage où j’ai donné une place considérable à l’étude géologique et plus spécialement stratigraphique on pourra s’étonner que la paléontologie soit à peu près complètement absente. Pourtant un grand nombre de fossiles ont été recueillis. Ceux qui se rapportent à l’âge carboniférien, encore qu’intéressants par la nouveauté des gisements, ne nous apprennent rien de nouveau sur la faune dinantienne au Sahara. Les fossiles dévoniens en revanche sont apparemment intéressants, surtout ceux des étages supérieurs, puisque M. Haug, dans le laboratoire de qui ils ont été déposés, va leur consacrer une monographie.

Couvert par sa haute autorité, je me suis borné ici à considérer comme acquises les données paléontologiques sur lesquelles j’ai appuyé mes études stratigraphiques ; et j’ai consacré tous mes efforts à dégager autant que possible l’architecture du pays.

Les photographies reproduites dans ce volume ne sont pas toutes de moi, tant s’en faut. Beaucoup ont été prises par M. le baron Pichon, mon compagnon de voyage en 1903. Un certain nombre m’ont été obligeamment prêtées par M. le lieutenant-colonel Laperrine[1].

[x]J’ai repris et refondu dans mon texte plusieurs articles de moi, antérieurement publiés dans des revues diverses. J’ai été amené à les modifier profondément non seulement dans la forme mais aussi dans le fond.

Il me reste à dire que notre voyage eût été impossible sans l’appui que nous avons trouvé d’une part à Paris et d’autre part aux oasis.

Un groupe de personnalités parisiennes, MM. Paul Bourde, Le Châtelier, Étienne, Dr Hamy, Levasseur, Michel Lévy, ont bien voulu s’occuper de recueillir sur mon nom les subventions nécessaires. Je dois une reconnaissance tout particulièrement profonde à MM. Paul Bourde et Le Châtelier.

Je remercie les institutions qui, à la requête de ces messieurs, ont bien voulu me subventionner, les ministères de l’Instruction publique et des Colonies, l’Académie des Inscriptions, la Société de Géographie de Paris, la Société d’encouragement à l’Industrie nationale, la Société de Géographie commerciale.

Aux oasis, je suis particulièrement l’obligé de M. le lieutenant-colonel Laperrine et de M. le commandant Dinaux, mais je suis par surcroît l’obligé de tout le monde.

[1]Quelques photographies anonymes ont été achetées aux soldats chargés de la poste à Colomb-Béchar et à Tar’it.

[1]SAHARA ALGÉRIEN

CHAPITRE I

ONOMASTIQUE

Les ouvrages descriptifs concernant l’Afrique du Nord sont hérissés de mots arabes ; tout particulièrement les comptes rendus d’itinéraires écrits sur place par nos officiers, sous la suggestion immédiate du pays ; et par exemple les articles de ce genre, très intéressants et très importants, qui paraissent depuis quelques années dans les suppléments au Bulletin du Comité de l’Afrique française. D’ailleurs même les ouvrages écrits à tête reposée, en France, et pour un public métropolitain, ne sont pas exempts du même défaut, puisque, invariablement, en tête ou en queue du livre, on trouve un petit dictionnaire des termes géographiques arabes[2].

Ces textes, lardés de mots empruntés à une langue étrangère, sont à coup sûr exaspérants pour le public français.

Que le défaut, si c’en est un, soit commun à tous les géographes nord-africains, cela suffirait déjà à les justifier. Ils obéissent à une nécessité. En France nos topographes recueillent précieusement les termes géographiques locaux (douix de Bourgogne, combes du Jura, puys d’Auvergne, etc.) pour en enrichir le vocabulaire général. Nous trouvons à ces termes, indispensables d’ailleurs, puisqu’ils correspondent à des nuances nouvelles, une valeur éducative ; ils nous permettent de classer des notions et nous forcent à les approfondir. Il est clair que les termes géographiques arabes ont la même valeur, et le même caractère indispensable.

[2]Dans un pays comme le Sahara où les formes du terrain, les aspects du sol, les modes de l’hydrographie, sont parfaitement originaux, sans analogues chez nous, il serait absurde de vouloir se tirer d’affaire avec notre vocabulaire français ; pour être compris de tout le monde on renoncerait à l’être réellement de personne, puisqu’on s’interdirait toute précision. D’autre part vouloir créer des expressions françaises nouvelles, serait d’abord se résigner à l’emploi de périphrases, étant donnée la rigidité de notre vieille langue. Mais par surcroît ce serait d’une outrecuidance ridicule : des mots nouveaux, immédiatement acceptés de tout le monde, il en naît tous les jours, mais on ne les crée pas consciemment.

Les paysages polaires ne sont guère plus éloignés des nôtres que les paysages désertiques. Pour en rendre les différents aspects il est né dans le domaine des langues germaniques, et plus spécialement de la langue anglaise un vocabulaire spécial, qui a sans difficulté passé dans le nôtre. Nos géographes polaires emploient sans hésitation un grand nombre de mots, comme floe, pack-ice, inlandsis, dont on peut bien dire qu’ils n’ont pas encore, pour beaucoup de lecteurs une signification bien précise. D’autres termes ont, d’ores et déjà, passé franchement dans l’usage courant, fjord, iceberg. Il en est un au moins qui s’est francisé jusque dans son orthographe ; car c’est, j’imagine, quelque chose comme « bank-ice » qui s’est déguisé en « banquise ».

Ce petit effort d’acclimatation, que nous avons fait sans y songer pour le pôle, il est inadmissible que nous refusions de nous l’imposer pour notre Sahara, un pays dont nous avons en quelque sorte la responsabilité scientifique.

On n’a pas naturellement la prétention d’apporter ici une idée, ou de montrer une voie nouvelles. Le processus de naturalisation des termes arabes a déjà commencé automatiquement. Les mots dont on s’occupera dans les lignes qui suivent ne sont pas tous pour le public français des étrangers au même degré. Tout le monde sait, j’imagine, ce que c’est qu’un oued par exemple. Mais il y a peut-être intérêt à substituer au lexique usuel, qui voisine avec la table des matières et celle des errata, une tentative d’explication coordonnée.

Expliquer un mot d’ailleurs, c’est chercher à comprendre la chose, à en dégager la genèse. Un chapitre d’onomastique saharienne c’est en quelque sorte une étude du climat désertique dans son retentissement sur les sols, les formes topographiques, l’hydrographie.

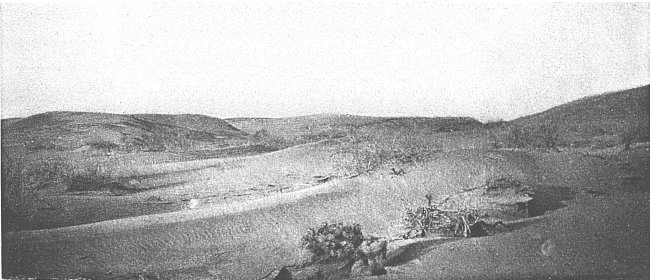

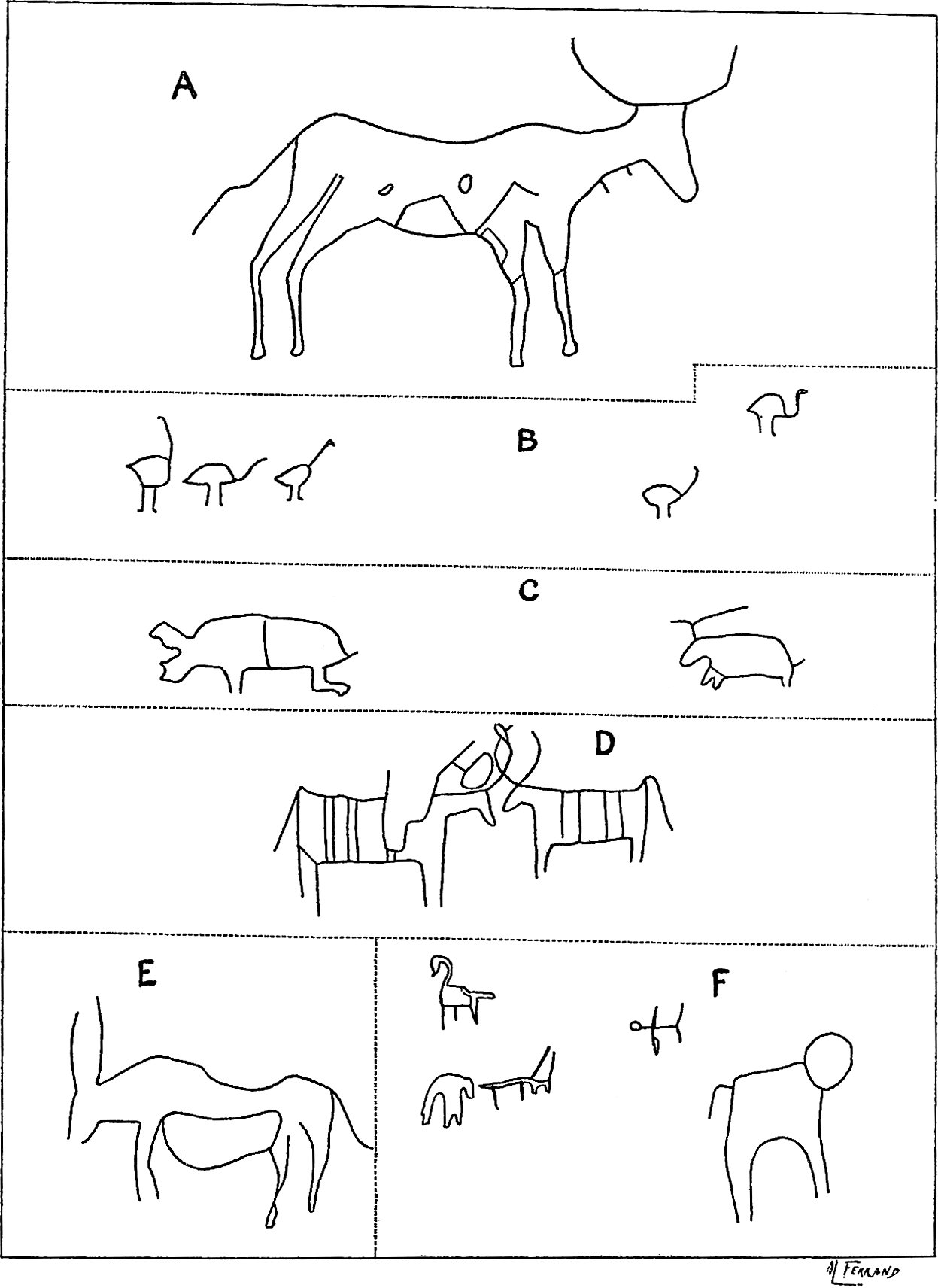

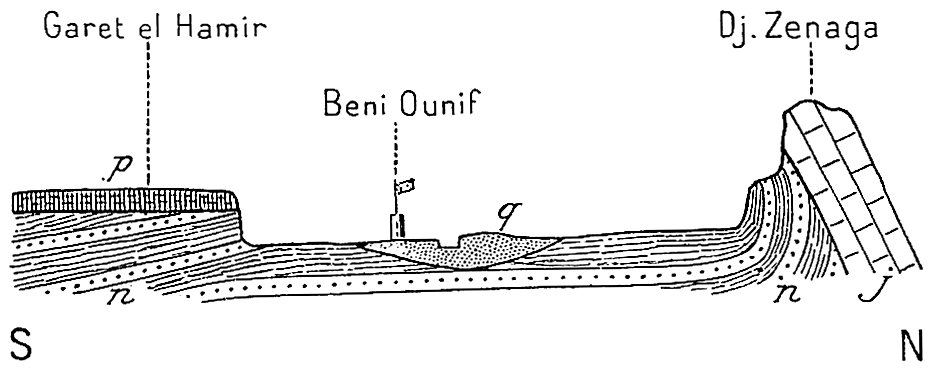

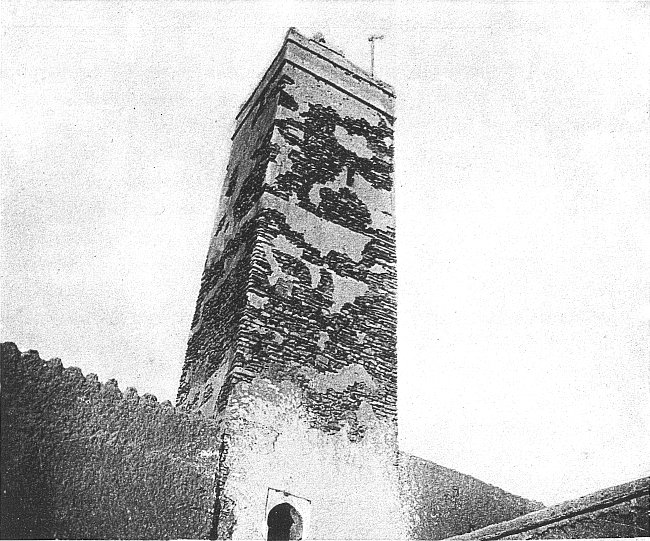

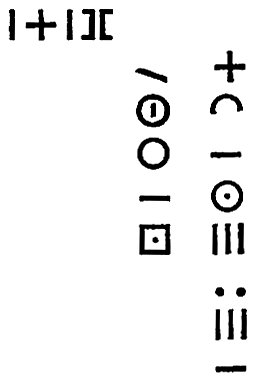

| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. I. |

Cliché Gautier

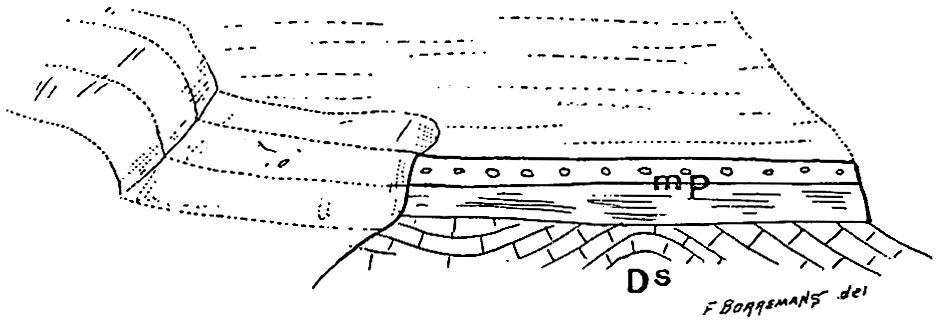

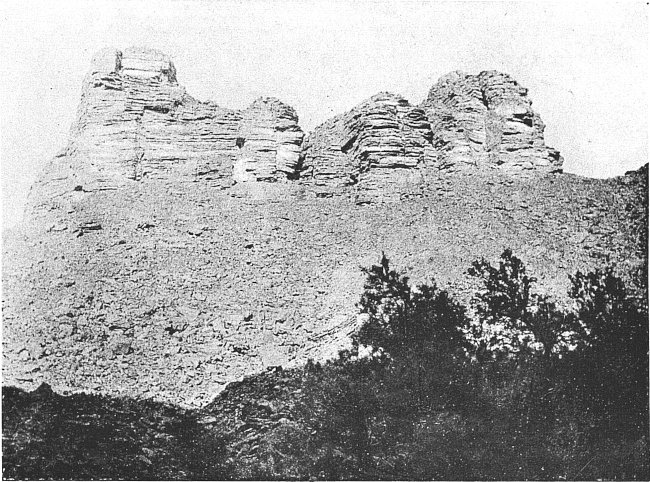

1. — TYPE DE HAMMADA

Dalles et esquilles de grès éo-dévonien.

entre In-Semmen et Meghdoua dans l’Açedjerad.

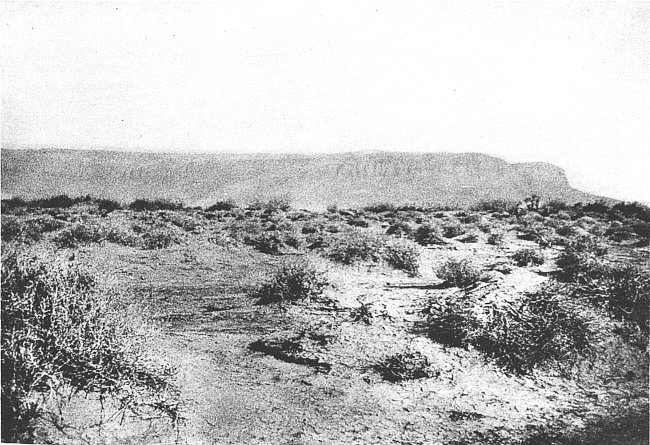

| Phototypie Bauer, Marchet et Cie, Dijon | Cliché Laperrine |

2. — TYPE DE REG

Plaine d’alluvions décapée.

[3]Les sols.

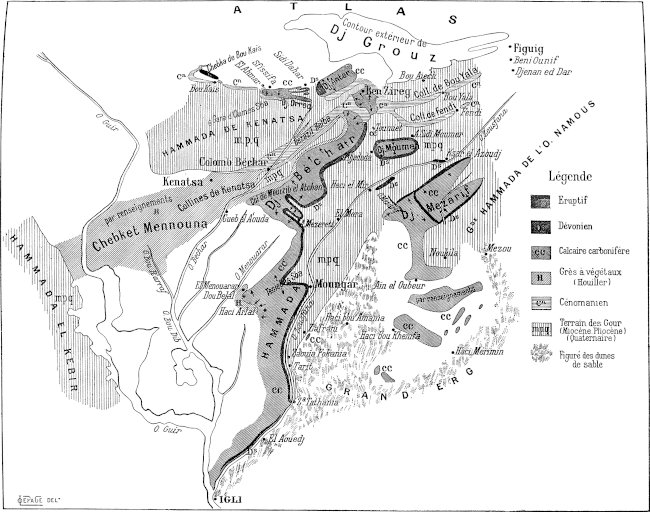

Hammada. — Le mot a déjà pénétré dans le vocabulaire géographique, jusqu’à un certain point. Il le doit peut-être au livre de Schirmer, à quelques belles photographies de Foureau, aux détails donnés par Flamand sur les hammadas pliocènes subatliques. Bref on a déjà répandu dans le public des données scientifiques précises sur la hammada et le mot commence à acquérir droit de cité chez nous.

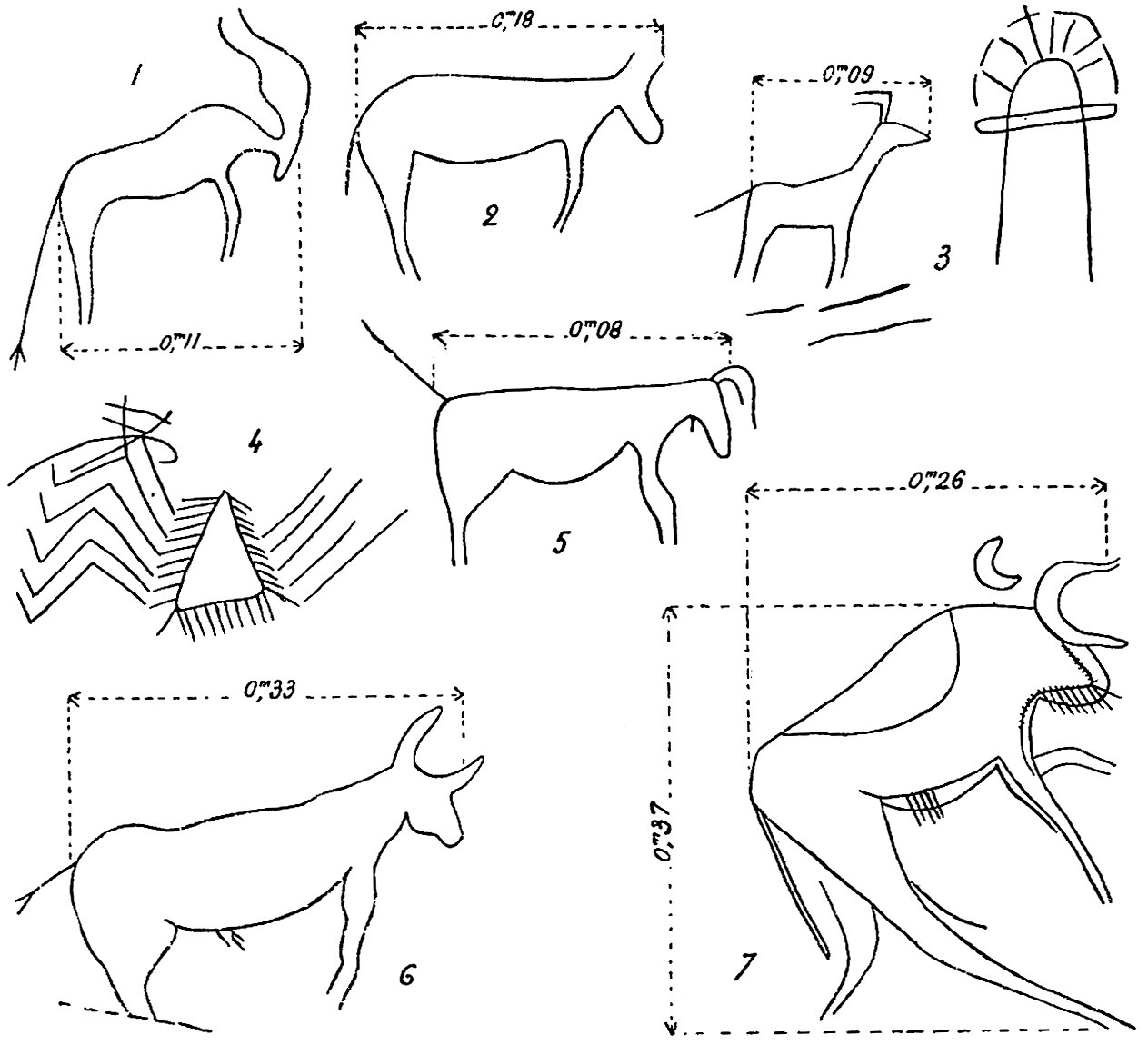

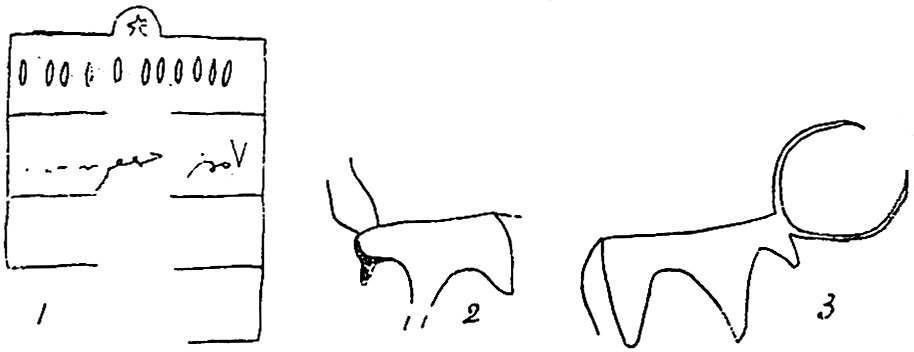

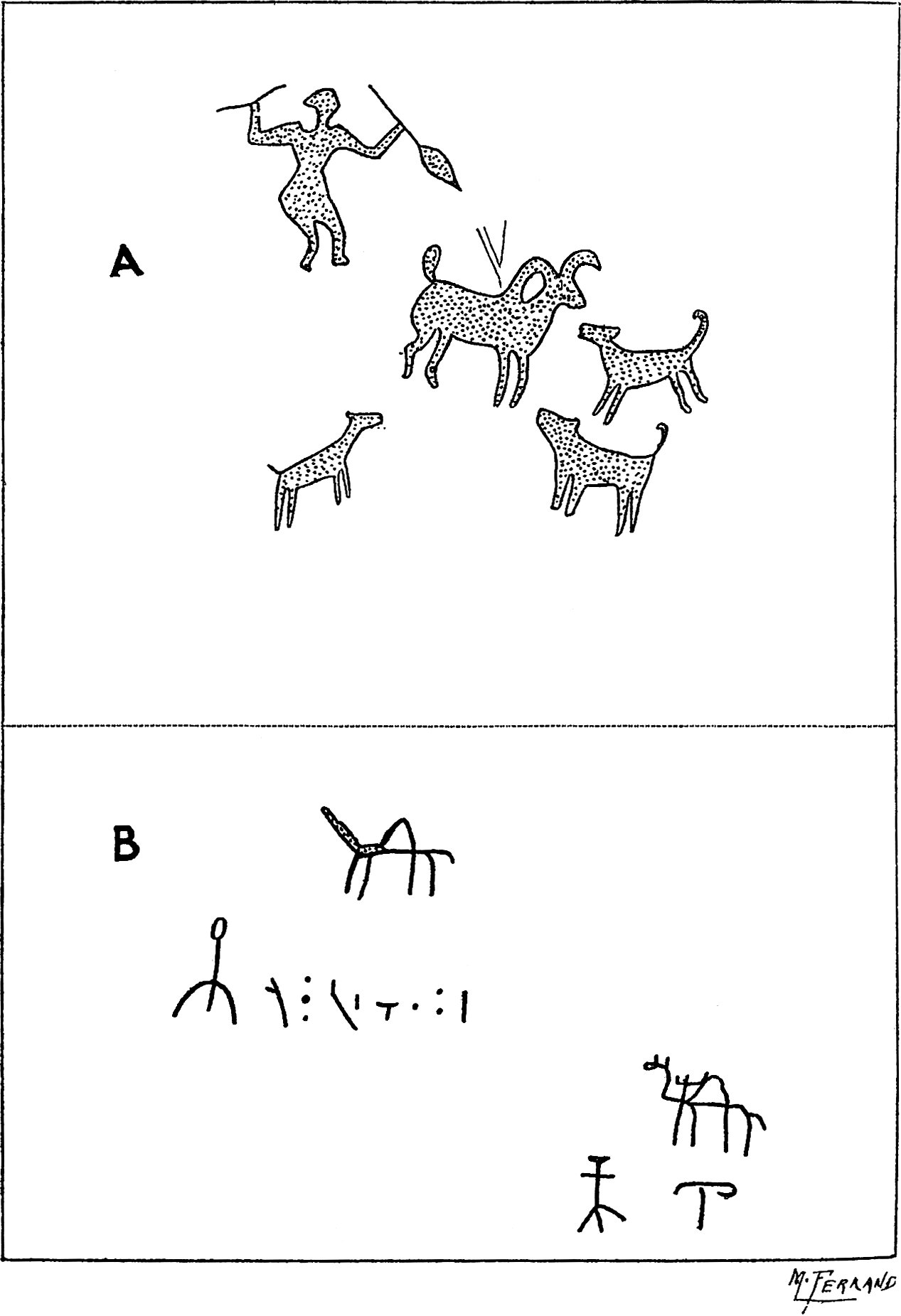

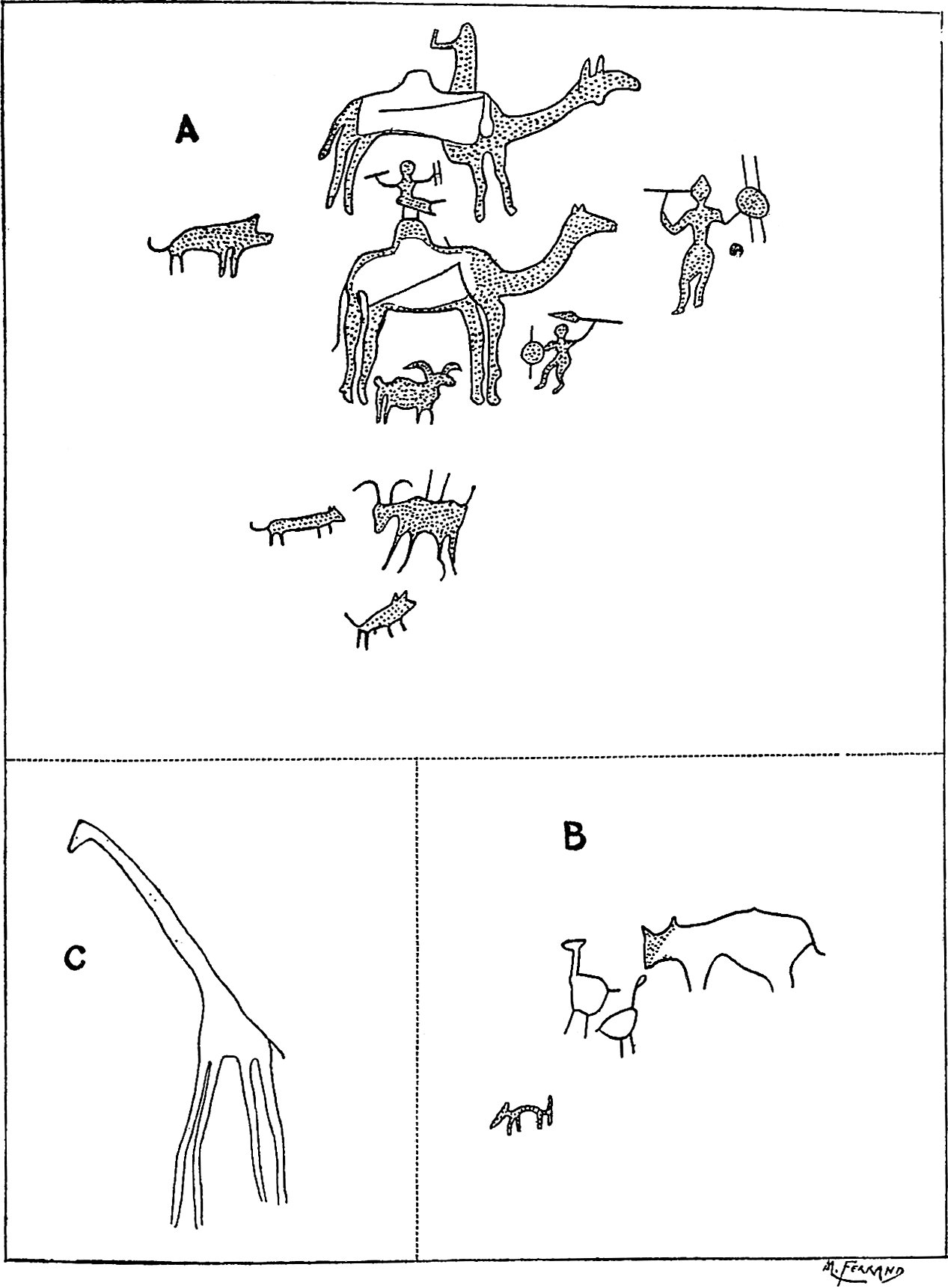

Rappelons que ce sont des plateaux rocheux à peu près horizontaux ; l’âge et la nature de la roche importent peu ; tantôt calcaires pliocènes (hammada de Kenatsa, de l’O. Namous) — d’autres fois calcaires carbonifériens (hammada de Tar’it) — calcaires crétacés dans le Tadmaït — grès éodévoniens dans le Mouidir, l’Ahnet, l’Açedjerad. — Ce qui distingue la hammada du plateau c’est le facies très particulier que lui a donné le climat désertique. La roche est nue, décharnée de toute terre végétale, récurée et polie par le vent, vernissée uniformément par des actions chimiques, qui ont été étudiées minutieusement par Walther ; de grandes étendues luisantes et monochromes. Sous l’influence des températures extrêmes la roche a éclaté en grandes dalles et en menues esquilles, formant sous les pieds un chaos qui rend souvent la marche pénible.

La hammada est en somme la forme désertique du plateau comme le reg est la forme désertique de la plaine.

Notons que le mot hammada a au moins un synonyme ; c’est « gada » qui est employé dans le djebel Amour, et dans l’Atlas saharien, mais qu’on retrouve aussi plus au sud, à Beni Abbès notamment.

La traduction berbère de hammada est tassili (le tassili des Azguers, etc.).

Il est possible que, en approfondissant, on trouverait entre ces mots des nuances différentes de sens. Mais je ne suis pas en état de le faire, et tout cela, en gros, rentre bien dans la catégorie hammada (voir pl. I, phot. 1).

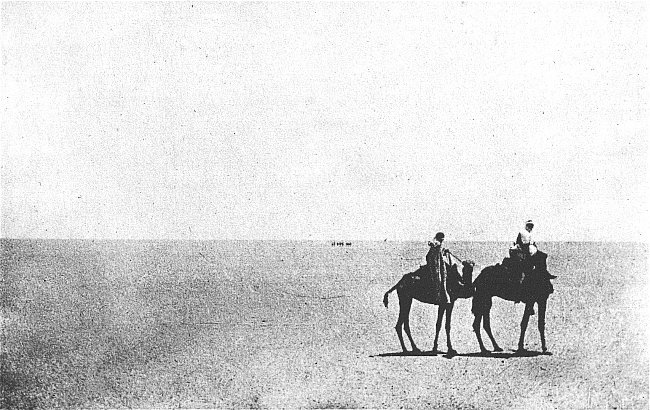

Reg. — Un des mots les plus répandus et les plus intraduisibles.

Quand on essaie d’en serrer de près le sens on s’aperçoit que le reg est avant tout une plaine rigoureusement horizontale. Tandis que le mot n’a pas pénétré dans le langage courant géographique, la chose est bien connue du grand public ; elle l’est même trop. Dans le grand public l’idée de désert évoque, à l’exclusion de toute autre[4] image, sauf peut-être celle des dunes, une grande plaine infinie parfaitement nue et plate comme la mer. Qu’on ajoute la silhouette d’un Bédouin et de son chameau, ou bien encore une fumée de bivouac, qui monte mince et rectiligne dans l’air immobile, et on a un tableau qui a été fait cent fois, et qui est dans toutes les mémoires. C’est une bonne représentation du reg. (Voir pl. I, phot. 2.)

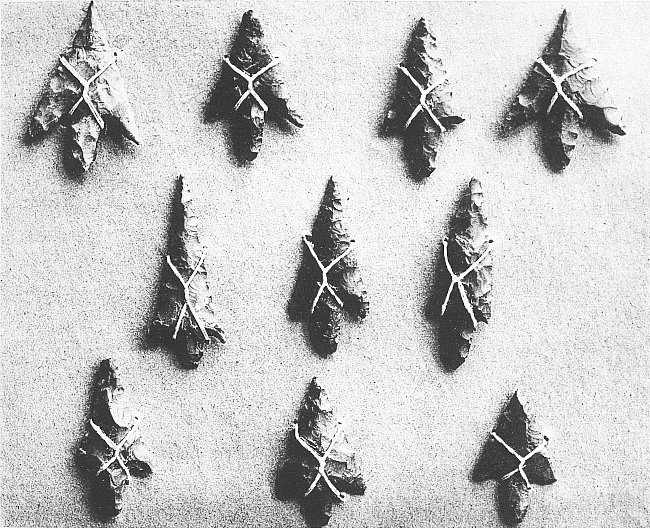

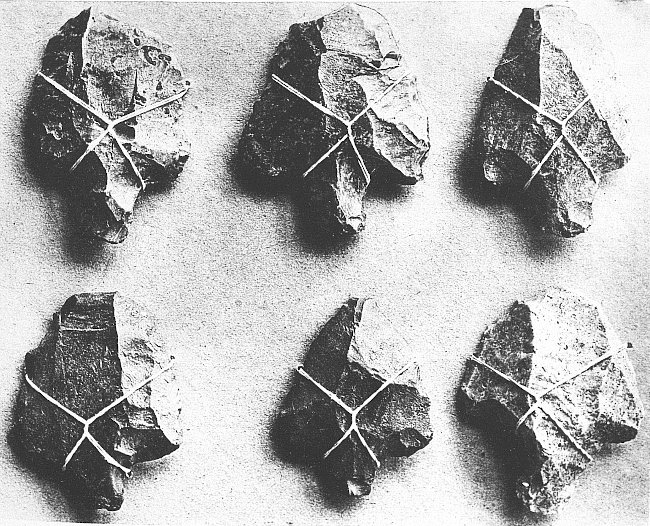

Une plaine aussi parfaite est nécessairement d’alluvions ; et le reg en effet est d’origine alluvionnaire. Cette origine pourtant ne se décèle pas au premier coup d’œil. De façon à peu près constante le sol est couvert de gravier, gros ou menu, disparate, en couche plus ou moins épaisse ; on a l’impression d’une allée de jardin, élargie démesurément jusqu’au bout de l’horizon. Mélangées au gravier, et posées sur le sol en vrac, on trouve des choses hétéroclites, pointes de flèches et haches néolithiques par exemple.

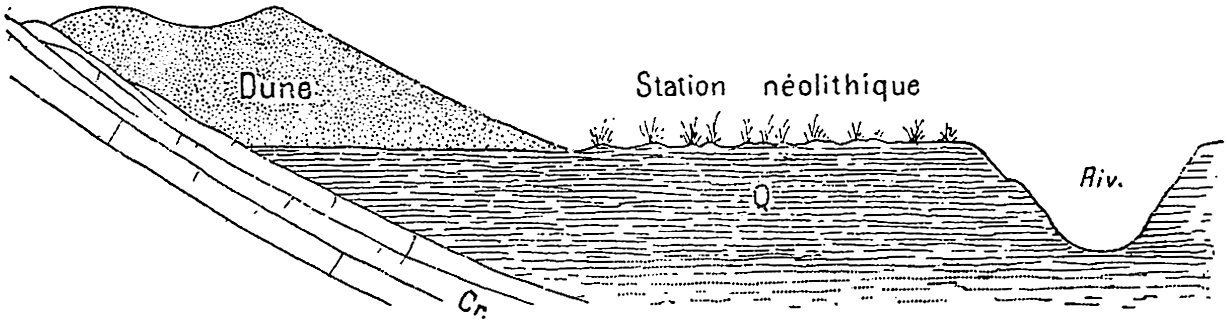

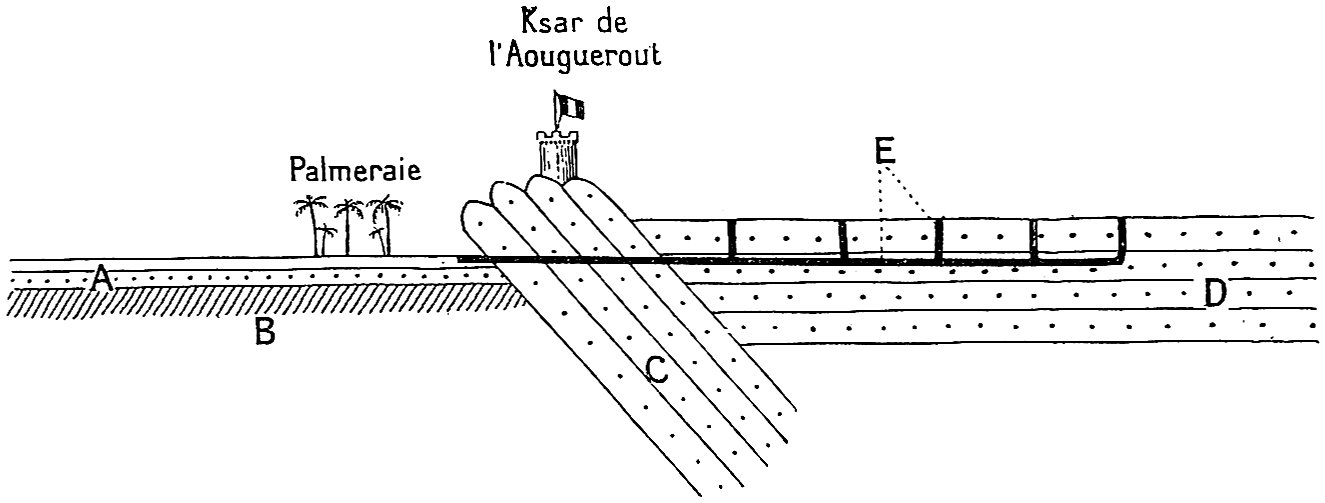

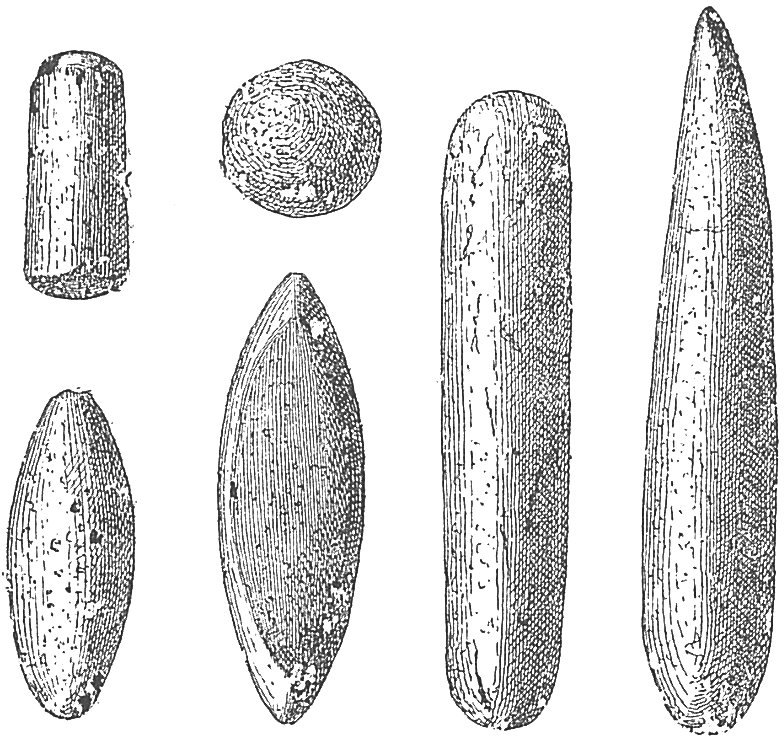

Voici une coupe de reg, relevée, par M. Chudeau dans l’oued Takouiat entre In Ziza et Timissao. On observe de haut en bas :

1o Un lit de cailloux roulés quartzeux, de 5 millimètres à 1 centimètre de diamètre, couvrant toute la surface.

2o 10 centimètres de sable pur, contenant quelques cailloux et vers sa partie inférieure du sable fin.

3o Sable argileux.

Le gravier qui couvre le sol est évidemment le résidu de couches supérieures enlevées par l’érosion éolienne. Le sol désagrégé par la sécheresse a livré au vent, pour être emportés au loin, tous ses éléments terreux, dissous par pulvérulence en particules légères ; le cailloutis est resté en place.

Il s’ensuit que ces alluvions sont nécessairement anciennes, leur dépôt remonte à une époque géologique antérieure, puisque, actuelles, elles resteraient assez humides pour se défendre contre le vent. Aussi bien par leur distribution, et par leur énorme extension, elles ne trahissent aucune connexité avec le régime hydrographique actuel.

Nous avons donc les éléments d’une définition satisfaisante du reg. Une plaine d’alluvions anciennes, à laquelle le décapage éolien a donné un facies original. C’est une individualité géographique tranchée, qui mérite un nom à part.

Erg. — Ici toute explication est superflue. Les énormes amas des dunes sont dans le paysage saharien le trait qui a le plus frappé l’imagination de prime abord ; et le mot d’Erg qui les désigne s’est à peu près acclimaté chez nous. Les cartes l’ont adopté (Grand Erg, Erg oriental, etc.). Il nous est indispensable malgré la coexistence en français[5] du mot dunes, puisqu’il désigne un énorme amas de dunes continentales, et somme toute une individualité géographique tout à fait originale.

Le vocabulaire arabe est riche en termes précis qui désignent les différents aspects de l’erg. On est conduit nécessairement à en retenir quelques-uns vraiment indispensables. (Voir pl. III, phot. 6.)

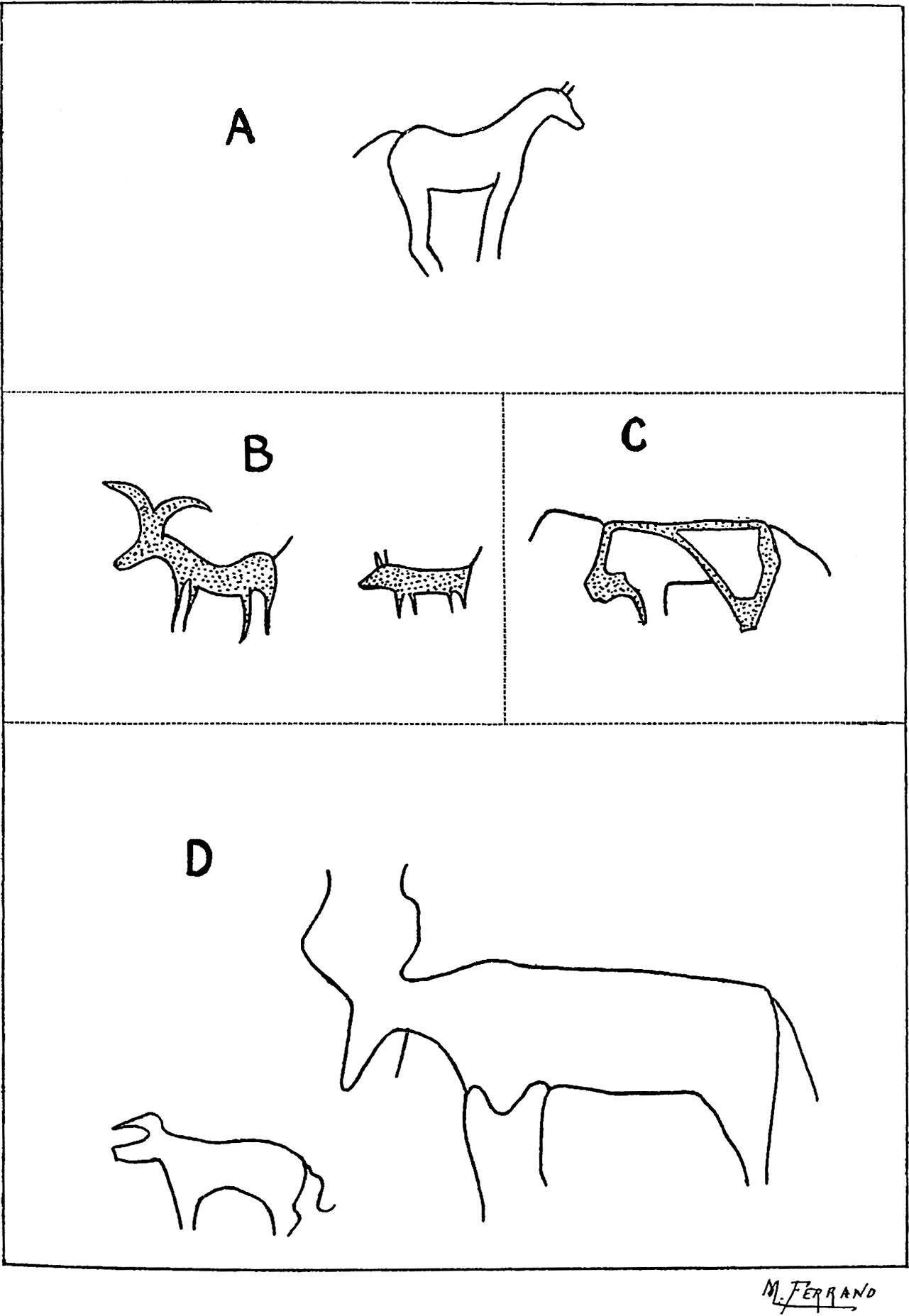

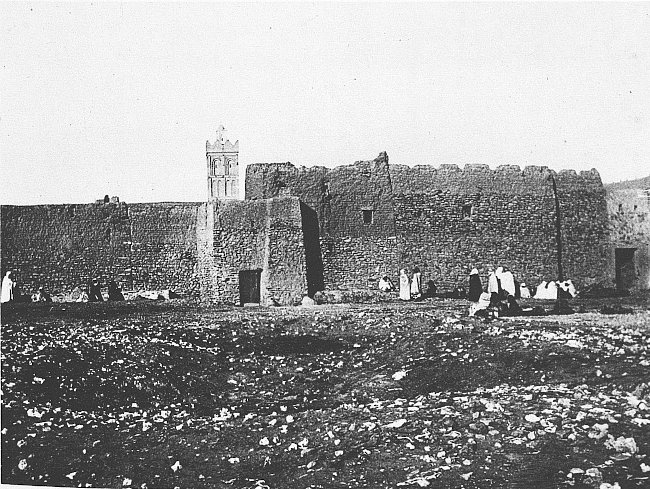

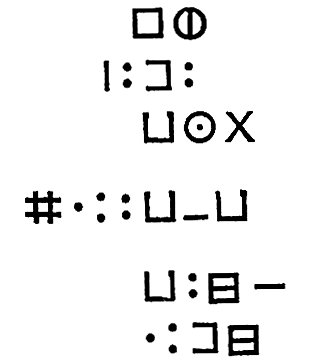

| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. II. |

Cliché Gautier

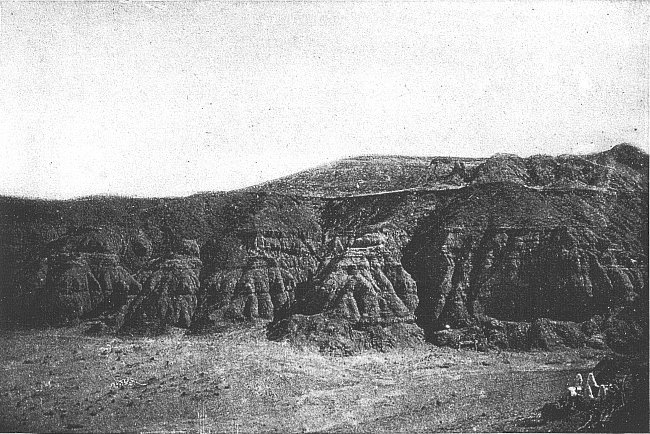

3. — TYPE DE FALAISE (baten ou kreb)

dans les calcaires dinantiens.

Oued Zousfana entre les Beni Goumi et Igli.

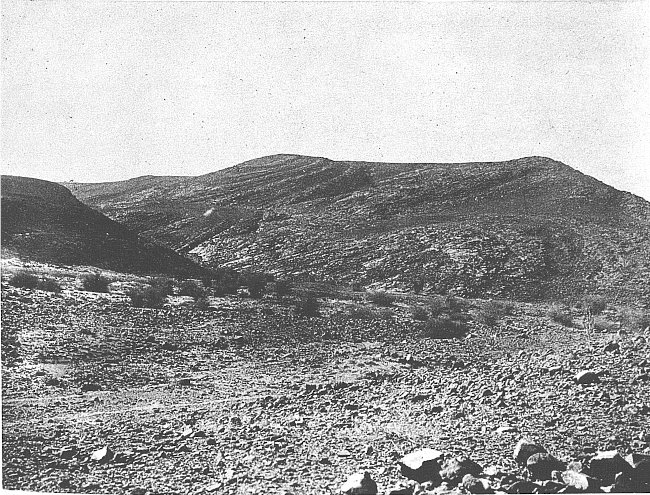

Cliché Laperrine

4. — UN COIN DU TASSILI AUPRÈS DE TIMISSAO

Érosions confuses dans les grès éo-dévoniens ruiniformes.

Peut être considéré comme un type de Chebka.

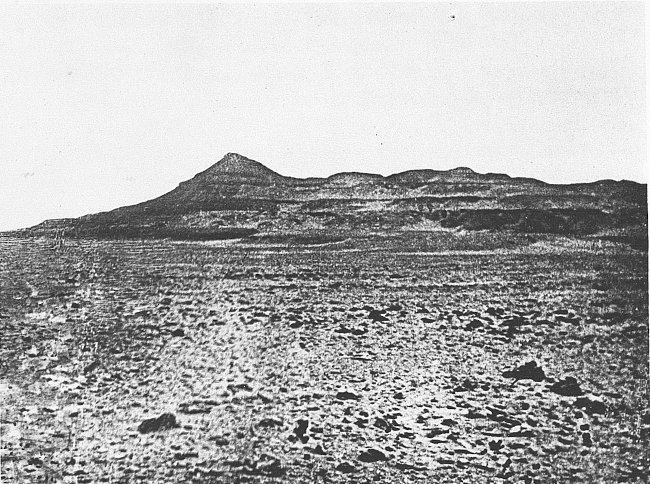

| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. III. |

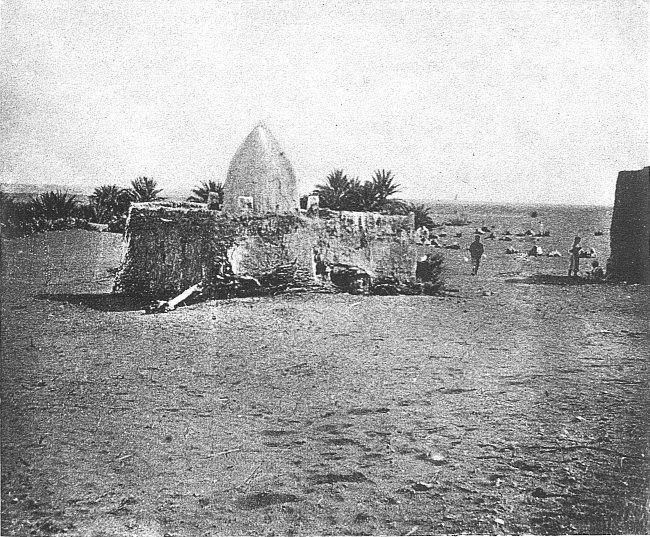

Cliché Pichon

5. — TYPE DE GARA

Haci Gouiret au sud d’In Salah.

L’entablement est en grès albien ; au sommet, petites ruines d’âge indéterminé.

Cliché Laperrine

6. — ERG ET NEBKA

Au premier plan Erg ; on distingue bien les sifs (versants abrupts), tous orientés dans le même sens ; — au second plan la dune s’abaisse, on voit apparaître des taches noires de végétation, c’est la nebka.

Sif. — Le mot sif par exemple désigne la pente raide des dunes, celle qui est sous le vent ; le mot sif, qui signifie sabre, évoque heureusement l’idée de ces longues balafres, courbes, qui semblent sur la face de l’erg l’empreinte d’une lame gigantesque. Dans une région déterminée le regard des sifs[3] est constant, occidental par exemple, là où le vent dominant souffle de l’est.

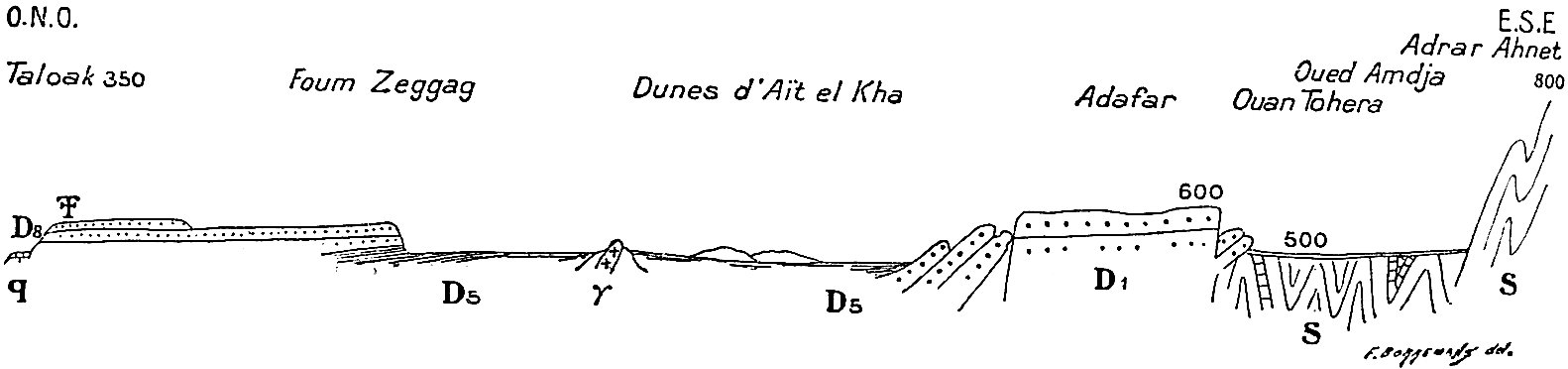

Feidj ou gassi. — L’erg est articulé au moins dans ses parties les plus accessibles par de longs couloirs libres de sable, que les indigènes appellent gassi dans l’est et feidj dans l’ouest.

Un des résultats les plus intéressants, et peut-être les moins remarqués des explorations de M. Foureau dans l’erg oriental, est de nous avoir fait connaître la distribution de ces gassis. Sur une carte d’ensemble on les voit courir dans une direction uniforme, parallèles les uns aux autres, extrêmement allongés et vermiformes. Et sans doute faut-il tenir compte d’une schématisation forcée, mais qui souligne des faits incontestables. Ce qui frappe ce n’est pas seulement que les feidjs soient parallèles entre eux, mais encore qu’il y ait une relation évidente entre leur direction et celle des vallées quaternaires.

Et l’explication est, je crois, assez aisée à imaginer : le vent dominant accumule le sable sur les lignes du modelé qui courent normalement à sa direction.

Les mots feidj et gassi signifient respectivement « col »[4] et « rue ». Ce sont en effet les routes naturelles que suivent les caravanes. On évite soigneusement les dunes, même lorsqu’on traverse l’erg. Parmi tant de légendes européennes concernant le chameau, celle qui en fait un animal adapté à la dune est une des plus absurdes.

On a justement attiré l’attention sur son pied large et spongieux, qui lui fait une marche si particulière, silencieuse et nonchalante, comme en pantoufles ou en espadrilles ; ce pied est évidemment[6] accommodé à un terrain mou et sec, où il enfonce moins par exemple que le sabot pointu d’un cheval[5]. Chez l’antilope adax, animal exclusivement saharien, on observe aussi un élargissement disproportionné du pied. (Voir pl. XXXIV, phot. 64.) Le pied du chameau est d’ailleurs tout aussi bien adapté à la marche sur la hammada, où par sa plasticité il donne à l’animal une prise bien plus solide sur le roc nu que ne ferait un sabot dur et glissant.

Par-dessus tout l’animal ainsi chaussé est incapable d’avancer sur un sol boueux, il s’y enlise et il y patine en grandes glissades dangereuses. Bref le pied du chameau est un pied désertique, ainsi qu’on pouvait aisément le prévoir.

Mais ses longues jambes grêles et fragiles, son corps rigide et pataud où toute la souplesse s’est réfugiée dans le cou, en font une bête de plaine, destinée à la progression rapide en ligne droite, à travers d’immenses espaces, sur terrain facile. La traversée des regs est le triomphe du chameau, les pentes raides le déconcertent.

Or l’erg est très accidenté ; l’ascension ou même la descente d’un sif un peu accusé devient une rude épreuve pour une caravane, il n’est pas rare qu’un chameau roule et se casse une patte. Un cheval vif, souple, à la fois bien plus leste de corps et plus apte de tempérament à un effort bref, à un coup de collier, rend de bien meilleurs services dans les ergs que le méhari. D’ailleurs le méhariste traverse la dune, quand il ne peut pas faire autrement, à pied, en tirant sa monture par la bride.

En général il s’efforce de la contourner ; on suit les feidjs, la traversée d’un erg considérable à « contre-sif » est une entreprise terrible ou parfois impossible. Et on conçoit dès lors que dans les préoccupations des voyageurs et par suite dans les comptes rendus d’itinéraires les mots de feidj ou de gassi et de sif prennent une grande importance.

Nebka. — Les indigènes distinguent nettement et non sans raison sous le nom de nebka[6] une catégorie tout à fait particulière de dunes.

Ce sont des dunes en miniature, des mamelonnements légers ; elles sont par surcroît parsemées de verdure, les touffes se trouvent non pas dans les interstices des mamelons, où l’expérience des paysages d’érosion porterait à les chercher, mais tout au contraire au[7] sommet des petites dunes exiguës ; c’est que la touffe ou l’arbuste a été précisément l’obstacle autour duquel le sable s’est accumulé. Une autre caractéristique de la nebka est la blancheur du sable, qui atteste comme la médiocrité du relief la jeunesse de la formation. Les hautes et vieilles dunes sont d’une belle couleur dorée, parce que, à travers les siècles, le brassage éolien a oxydé les grains de quartz. (Voir pl. III, phot. 6 et pl. VIII, phot. 15.)

Tout cela est très concordant, la nebka est de la dune en formation ; il est tout à fait intéressant que le concept en soit étroitement uni à celui de végétation ; une nebka est toujours un pâturage, et c’est précisément pour cela, pour son importance pratique et humaine, qu’elle a été désignée par un nom spécial qui revient fréquemment dans les itinéraires. C’est un champ de bataille où la végétation, étouffée par l’amoncellement éolien du sable, fait une résistance acharnée, et apparemment inutile à la longue. En certains cas c’est très nettement une section d’oued en voie d’obstruction ; dans l’oued Saoura par exemple au sortir de Foum el Kheneg (Voir pl. IX, phot. 19 et encore pl. XLV, phot. 84) ou bien encore à Tagdalt. Ainsi, rien qu’en serrant le sens du mot nebka, on est amené à concevoir que les dunes se forment aux dépens des alluvions fluviales.

Hammada, reg, erg et nebka, ce sont là en somme essentiellement des sols. Sol de pierre nue, de gravier, de sable ; ici sol de décapage (hammada et reg), là inversement sol d’alluvionnement éolien (erg et nebka). Dans les grandes lignes c’est une énumération satisfaisante des principaux sols sahariens, où toute la superficie, l’épiderme, porte la marque exclusive du vent ; tout cela est l’œuvre du simoun qui tantôt a raclé le sol jusqu’au squelette, tantôt l’a enfoui sous les balayures.

Notons qu’un élément fait défaut dans ces balayures, ce sont les particules d’argile, les poussières de limons ; il y a là des masses considérables de dépôts qui ont disparu et qui ne se retrouvent nulle part : sur le sol du moins ; — car je crois que l’atmosphère du Sahara contient une grande quantité de poussières. J’ai pris en effet aux époques les plus différentes un très grand nombre d’angles horaires du soleil (une centaine de séries au moins) ; je crois pouvoir affirmer que dans les journées les plus radieuses on ne peut pas observer à travers les verres foncés, parce qu’ils éteignent à peu près complètement le soleil ; l’air est constamment opaque, chargé de choses pulvérulentes ; cela tient apparemment à ce qu’il n’est jamais lavé par la pluie. Ces particules argileuses après avoir flotté longtemps entre ciel et terre, après avoir été charriées çà et là par le vent[8] finissent nécessairement par sortir du Sahara, et se déposent quelque part, dans l’Océan par exemple, très loin de leur pays d’origine. En tout cas le désert est le seul pays du monde où elles ne peuvent pas se déposer, des molécules à peu près impondérables ne peuvent pas tomber dans un air agité, et elles restent impondérables aussi longtemps qu’elles restent sèches. Par ce curieux processus naturel le désert exporte en pays humide la plus grande partie de ses argiles, d’où prédominance des sables.

Sol de timchent. — On n’a pas fait des formes du sol une énumération exhaustive dans le détail. Il faudrait faire une petite place par exemple au timchent. Sur des étendues parfois assez grandes on marche sur une croûte épaisse et continue de plâtre, à peu près pur, que les indigènes appellent timchent. Ce sont généralement des dépôts quaternaires, et assez souvent aquifères, beaucoup de puits sont creusés dans le timchent. Les dépôts gypseux, il est vrai, n’ont rien de particulièrement saharien, mais des plaines de gypse, le plâtre à l’état du sol, ont pourtant un cachet spécial, et il y a lieu peut-être de laisser à cette formation un nom particulier, qui évite une périphrase. (Voir des berges en timchent, pl. X, phot. 20.)

Formes du terrain.

Gara. — Le mot de gara est un de ceux qui sont en bonne voie de naturalisation française[7]. On sait qu’il désigne un « témoin » d’érosion, presque toujours composé de couches molles à la base protégées au sommet par un chapiteau de roche dure, calcaire, grès, basalte, etc. La gara est isolée de tous côtés, circonscrite de pentes raides, c’est une table. Cette forme du terrain n’est tout à fait inconnue nulle part, et pourtant je ne crois pas qu’elle soit désignée dans une autre langue que l’Arabe par un nom populaire. Il est vrai que nos climats humides se prêtent moins bien que le désertique à la sculpture des garas, surtout des petites, les plus frappantes parce qu’on les embrasse d’un coup d’œil ; il y faut un régime d’orages rares, brefs, et terribles, qui ruissellent sur la roche dure sans l’entamer et qui font des dégradations énormes et instantanées dans la pulvérulence des couches molles. Dans un pays humide où les couches dures sont attaquées chimiquement par l’infiltration des eaux, tandis que les couches molles imbibées forment une pâte plus compacte, leur écart[9] de résistance à l’érosion s’atténue, et les lignes du paysage tendent à s’arrondir en mamelonnements flous. Au Sahara la gara est une forme tout à fait habituelle et pullulante du relief. (Voir pl. III, phot. 5 ; pl. XXIX, phot. 55 ; pl. XLV, phot. 84.)

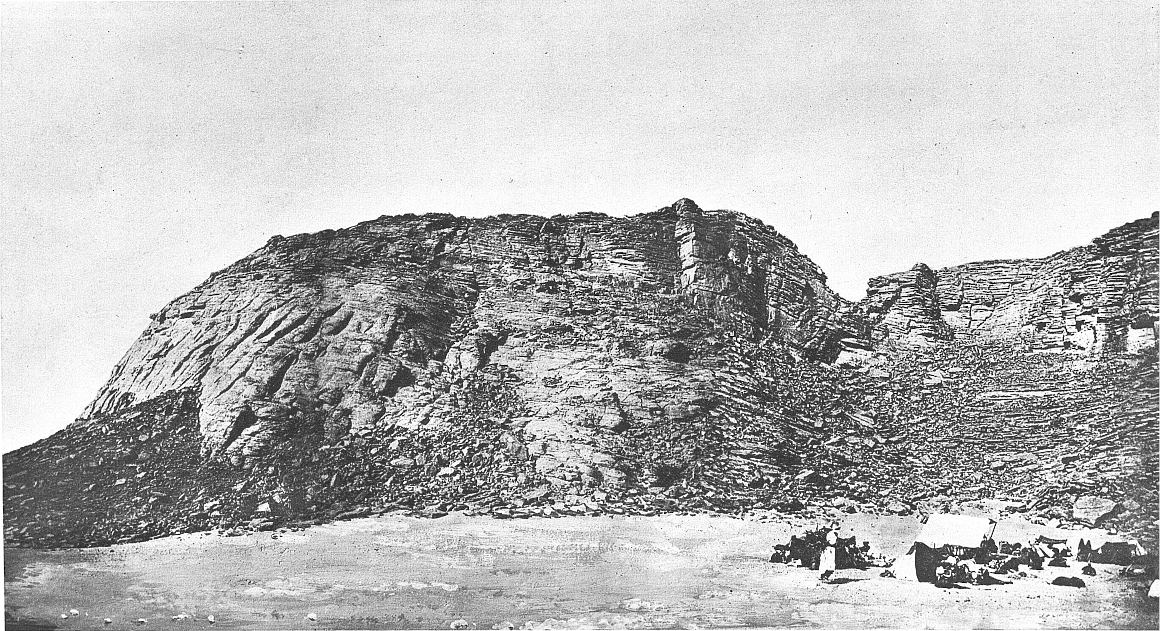

Baten et kreb. — Une autre forme tout à fait familière et d’ailleurs apparentée est la falaise, le gradin brusque en longue ligne, sculpté par l’érosion dans une complexe de couches tendres et dures. Les indigènes distinguent les grandes falaises, hautes d’une soixantaine de mètres qui courent sans discontinuité sur des centaines de kilomètres, et qu’ils appellent des batens ; et les petites, les ressauts plus ou moins insignifiants qu’ils appellent des krebs.

Dans une tentative d’exposition géographique il est inutile d’avoir recours à ces termes indigènes, puisque nous avons un mot français qui est parfaitement suffisant, celui de falaise. Mais ces dénominations de baten et kreb reviennent fréquemment sur les cartes ; le baten Ahnet est la falaise terminale de l’Ahnet, le baten du Gourara, la falaise terminale du Tadmaït. Au nord-ouest d’In Salah un petit accident porte le nom de Kreb er Rih. (Voir pl. II, phot. 3 ; pl. XXIII, phot. 44 ; surtout pl. XLIV, phot. 82.)

Moungar, tar’it. — L’onomastique de ces sortes d’accidents est très riche.

Un feston de falaise, ou si l’on veut un promontoire se nomme moungar, dans la vallée de la Zousfana un Moungar a été illustré récemment par une rencontre sanglante entre légionnaires et Marocains.

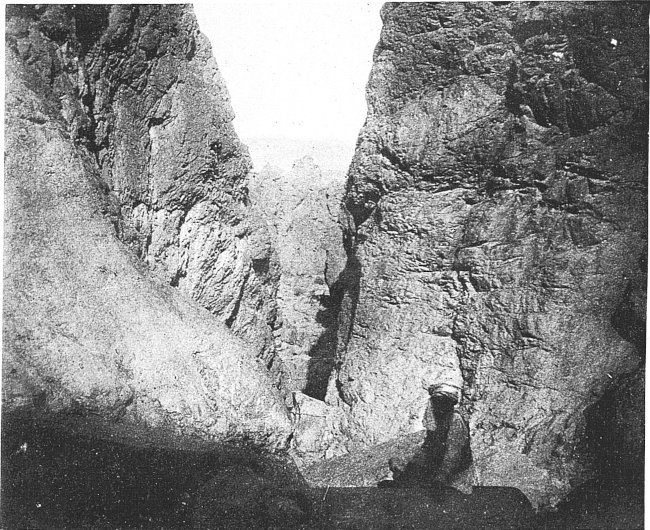

Il y a, non pas en arabe, mais en berbère, un synonyme exact à notre mot canyon. C’est Tar’it : le nom revient fréquemment au Sahara, il est porté par un ksar de la Zousfana, par un oued de l’Ahnet. L’arabe a d’ailleurs des synonymes qu’on retrouve fréquemment sur les cartes (Foum, Kheneg).

Chebka. — Tout à fait essentiel est le mot de chebka, auquel rien ne correspond dans notre langue. Ce sont des régions où le relief d’érosion devient confus ; le mot signifie littéralement filet, et il fait assez bien image, évoquant un entre-croisement, un dédale de garas et de batens. L’origine des chebkas a été excellemment expliquée par M. Flamand ; ce sont des zones de captage où des érosions d’âge et de sens différents se sont contrariées[8]. (Voir pl. II, phot. 4.)

[10]Le Sahara est peut-être le pays du monde où l’on a à sa disposition le vocabulaire le plus riche, pour suivre et pour serrer de près les aspects variés du travail érosif dans un pays d’architecture tabulaire. Le processus de l’érosion désertique et l’absence de végétation donnent à ces accidents une multiplicité, une raideur de pentes et une netteté de lignes tout à fait particulières. Aussi font-ils dans le paysage une impression d’œil disproportionnée à leur importance ; il y a là pour le topographe une difficulté peut-être insurmontable. Comment représenter sur une carte générale, à une échelle convenable, un kreb d’une dizaine de mètres à peine, qui est pourtant sur le terrain, malgré l’insignifiance de la dénivellation un trait du modelé extrêmement remarquable ?

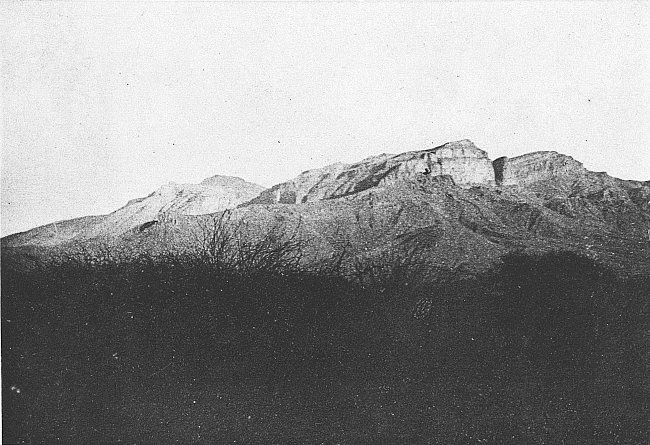

Tout le Sahara crétacé et dévonien, c’est-à-dire la moitié septentrionale, est un pays de gara, de baten et de chebka. Pour nos yeux européens, habitués à des reliefs variés et flous, ces grands horizons sahariens monotones, aux lignes horizontales et heurtées, sont aussi étranges que le sol ou le climat. Dans ces paysages le dessin est aussi déconcertant que la couleur. Si on veut s’en rendre compte qu’on regarde la carte du Mouidir-Ahnet, par le commandant Laperrine et le lieutenant Voinot, publiée par le Bulletin de l’Afrique française[9], on y trouvera dans l’Adrar Ahnet cette mention, un peu naïve peut-être, mais qui rend fidèlement une impression juste : genre montagnes de France.

L’Adrar Ahnet est un tronçon de pénéplaine calédonienne, surélevé, et disséqué. On y voit des pitons, des crêtes, des aiguilles, des vallées, c’est-à-dire des formes pour lesquelles nous avons déjà des noms tout faits. Au fond ce modelé de l’Adrar Ahnet reste très original, très désertique. Ce massif, qui a 300 mètres à peine de ressaut, est aussi nu, aussi tourmenté, aussi sauvage que les plus hautes cimes des Alpes. Les pics sont presque aussi inaccessibles, les moindres ascensions présentent quelque danger et exigent des cordes. A une région, qui serait chez nous un gracieux paysage de collines, le climat et l’érosion désertiques ont donné un modelé de très haute montagne. Mais du moins cette originalité n’a pas de répercussion sur le vocabulaire. (Voir pl. XLVIII, phot. 89, pl. L et LI).

Hydrographie.

L’oued. — Le mot oued est naturalisé français. On sait qu’il désigne une rivière de pays sec à circulation superficielle intermittente.[11] La nécessité d’avoir un mot spécial, pour une catégorie de cours d’eau si particulière, a été si vivement sentie, et ce mot est devenu d’un usage si courant que toute explication est superflue.

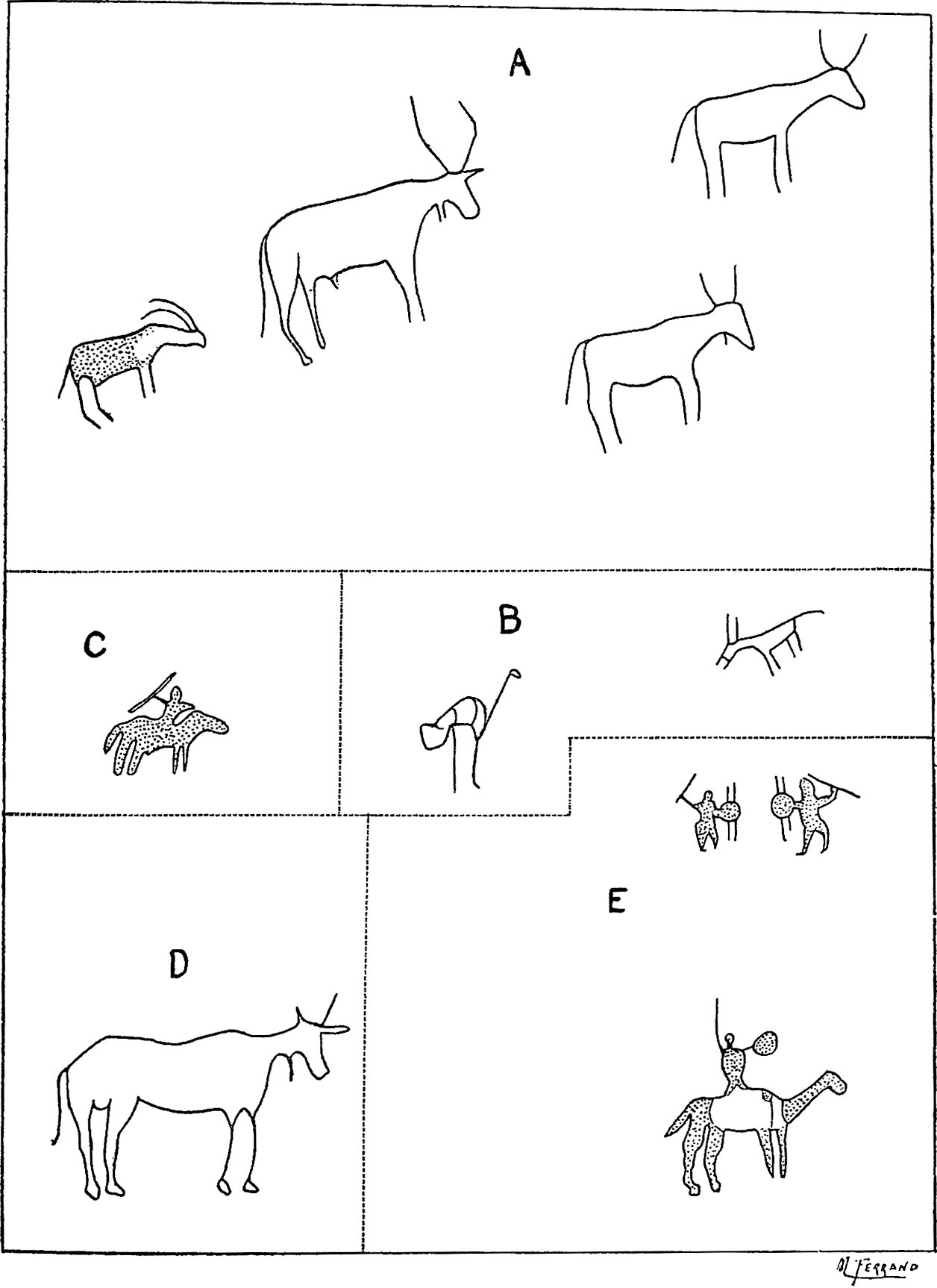

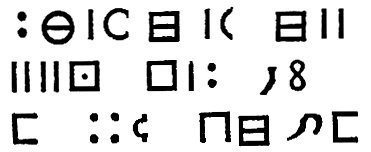

| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. IV. |

Cliché Laperrine

7. — OUED SAHARIEN

Marqué simplement par une traînée de touffes vertes.

A l’horizon profil de dunes.

Cliché Pichon

8. — OUED TLILIA

Au second plan à droite berge de l’oued taillée par l’érosion quaternaire dans les calcaires crétacés.

L’oued actuel est représenté par les touffes de végétation, qui constituent un bon pâturage type.

| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. V. |

Cliché Gautier

9. — SEBKHA DE TIMIMOUN

La sebkha est au second plan ; une bande uniforme d’un blanc éclatant, à cause du sel.

Une sebkha est une cuvette fermée, où s’accumulent, faute d’exutoire, les substances chimiques.

Cliché Pichon

10. — TYPE DE MAADER (ou daya)

Pendant contrasté de la sebkha

C’est une cuvette alluvionnaire traversée par un courant souterrain, qui entraîne plus loin les produits chimiques ; en conséquence la nappe d’eau reste douce, et alimente la végétation.

Sebkha et chott. — On peut en dire autant des sebkhas et des chotts. Je ne crois pas qu’il y ait lieu de chercher une différence de signification entre les deux expressions. Ce sont simplement deux synonymes, le premier plus usité en Algérie et le second au Sahara.

Leurs aires respectives de distribution ne sont pourtant pas nettement délimitées. En Algérie, et dans une même province on dit la sebkha d’Oran et le chott R’arbi. Au Sahara on dit le chott Melr’ir, et la sebkha de Timimoun. J’imagine que la solution de cette petite difficulté serait dans une étude des frontières dialectales. En tout cas s’il existe entre les deux une nuance de sens je suis incapable de l’indiquer.

La sebkha, puisque c’est en somme l’expression saharienne (et c’est aussi, je crois, en conséquence, la moins familière au public français), n’a pas d’équivalent dans notre langue ; sur nos sols bien drainés nous n’avons pas de bassin fermé. C’est à la fois un lac et une zone d’épandage, le point terminus d’un réseau fluvial. Les caractères généraux sont trop connus pour qu’il y ait lieu d’insister — bords nettement délimités et souvent par des falaises, surface unie, nette de végétation et de sable ; fondrières et sables mouvants ; efflorescences salines qui augmentent lorsque des orages et des inondations déterminent un afflux de la circulation souterraine (Voir pl. V, phot. 9.)

Les termes hydrographiques, en somme, sont précisément ceux qui se passent le mieux de toute introduction auprès du public français. Cela est tout naturel si l’on songe que toute notre éducation géographique, et le simple usage de nos cartes, attirent particulièrement notre attention sur le réseau fluvial.

Les cours d’eau jouent dans la vie humaine un rôle capital aussi bien et plus encore au Sahara qu’ailleurs, mais ils le jouent autrement. Ce n’est plus le cours d’eau dans ses usages immédiats qui est ici essentiel, c’est la végétation. L’oued est par excellence un lieu de pâturages et devient ainsi le point d’attraction unique pour le nomade ; là est concentrée toute la vie parce que là seulement on trouve du vert.

Au point de vue alimentaire le régime hydrographique a une onomastique spéciale dont certains termes valent une tentative d’acclimatation.

[12]Maader. — Celui de maader par exemple paraît indispensable.

Il est inconnu, il me semble, dans le nord, dans la région de l’Atlas, où on emploie à sa place le mot daya, peut-être plus connu du public français (daya de Tilr’emt, plateau des dayas) ; je crois ce mot synonyme de maader à quelques nuances près.

En hydrographie désertique le maader est l’équivalent de notre lac, aussi exactement en somme que l’oued correspond à notre rivière. Dans le processus de disparition d’un lac, en passant par le marécage, on aboutirait au maader : une cuvette d’alluvions, nettement circonscrite, avec oueds affluents et effluents. C’est par son effluent que le maader se diversifie de la sebkha ; au lieu qu’un oued vienne y mourir, et l’incruster de dépôts chimiques, le maader est traversé et vivifié par un courant souterrain. Il est couvert de végétation ; les maaders sont parmi les plus beaux pâturages sahariens ; ce sont des points importants, centres de vie qu’il est impossible de laisser anonymes. (Voir pl. V, phot. 10.)

Le maader (au rebours de la sebkha qui reste unie parce qu’aride), a toujours une tendance à se mamelonner de sable accumulé autour des touffes, souvent il passe à la nebka, dont nous avons rattaché la mention à l’alinéa de l’erg, mais qui ne peut pas être passé sous silence à propos d’hydrographie. Et d’ailleurs il y a une corrélation évidente entre les maaders et les ergs. Les grands maaders du Mouidir, dont l’oued Bota est l’effluent, sont partiellement recouverts d’assez grands ergs, avec lesquels ils partagent les noms de Tegant et d’Iris. Les dunes envahissent de même les maaders de l’oued Adrem, le maader Arak, etc.

Nous arrivons ainsi, à propos de nomenclature, à suivre les principales étapes de la décomposition après décès du régime hydrographique ; ce qui fut évidemment un lac ou un marais devient un maader, puis une nebka, puis un erg ; et il est évidemment assez méconnaissable au premier coup d’œil sous ce dernier avatar.

Haci. — L’eau vive, libre, directement utilisable, se présente au Sahara sous des aspects dont la diversité a été minutieusement notée par l’onomastique indigène.

Certains mots ont leur équivalent français. Haci par exemple est très suffisamment traduit par notre puits, et c’est presque dommage ; le puits saharien en effet, est bien différent du nôtre par son rôle économique. Il jalonne les routes désertiques, marquant le gîte d’étape, tenant lieu d’hôtellerie et de caravansérail.

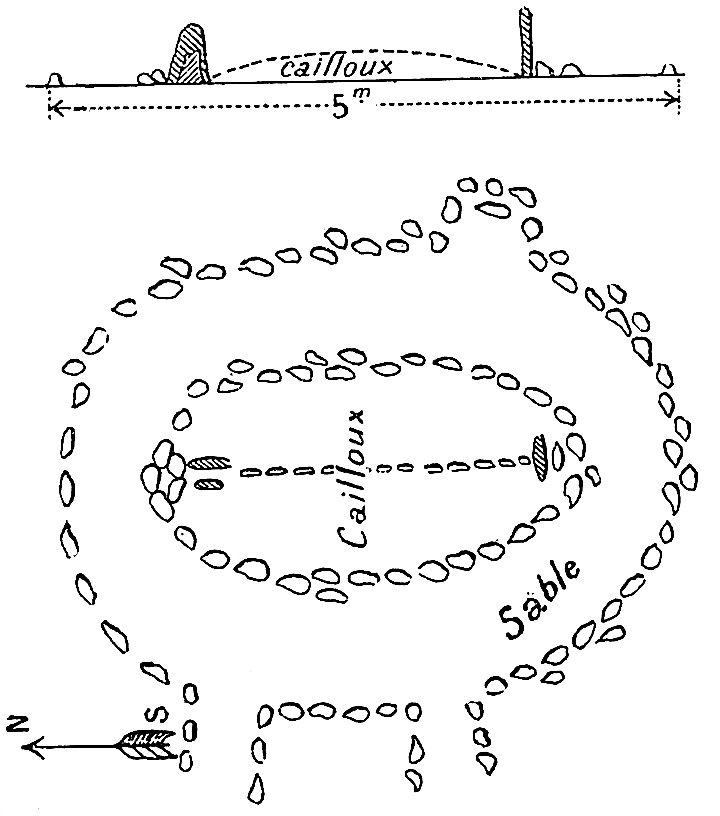

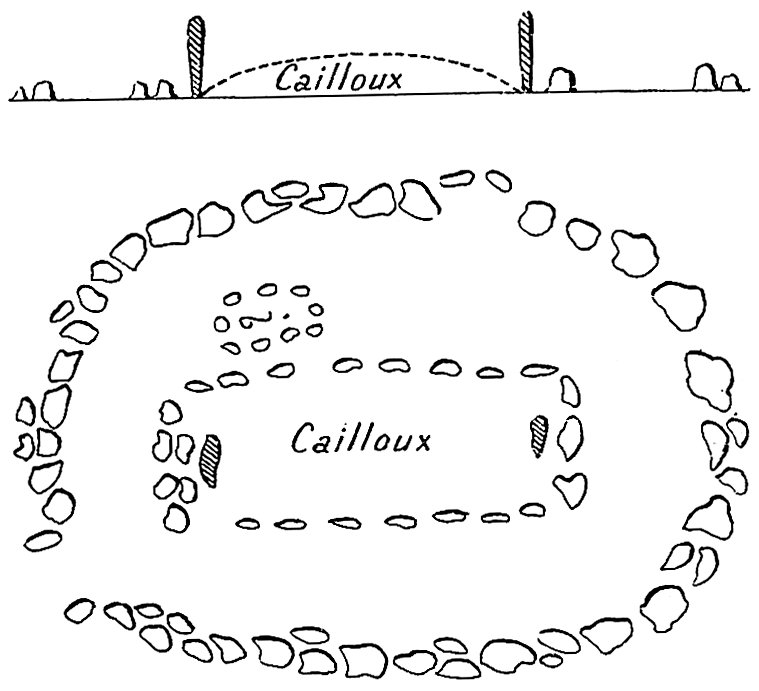

On le fait très étroit, à peine suffisant pour livrer passage à un[13] homme, qui y rappelle un ramoneur dans une cheminée. C’est que malgré toutes les précautions il s’ensable, il faut le désobstruer et presque le creuser à nouveau ; ce gros travail, toujours à recommencer, est d’autant moindre que le diamètre est plus petit. Dans ce pays où les habitations les plus somptueuses sont en pisé, les margelles des puits ont le privilège d’être grossièrement mais solidement maçonnées en pierres sèches ; et de telle façon que les voyageurs soigneux puissent fermer l’orifice avec des dalles, en lutant les interstices avec de la fiente de chameau. Et si imprévoyants que soient les indigènes ils n’y manquent pas, surtout les voyageurs isolés, ou en petites troupes, disposant pour désobstruer le puits d’un petit nombre de bras. Au voisinage du puits, autant que possible sur des éminences, en des points choisis pour être visibles de loin, se dressent des pyramides de pierre, des amers qui guident le voyageur. Il existe des formules déprécatives aux divinités des puits, qui semblent d’antiques oraisons païennes, mal islamisées : — celle-ci par exemple, avec laquelle on prend congé : « bqaou ala kheir, ehl el haci, ehl el ma — demeurez en paix, elfes du puits, elfes de l’eau ». Tout cela fait au puits saharien une physionomie à part, à laquelle n’est pas adéquat notre mot de puits, évocateur d’une cour de ferme ou d’un coin de grange.

Notons encore que le puits soudanais est tout différent du puits saharien ; dès qu’on arrive à l’Adr’ar des Ifor’ass la différence s’accuse brusquement ; le puits soudanais a un diamètre énorme à l’orifice même, cinq ou six mètres ; son seul aspect prouve que le climat est changé, on ne craint plus l’ensablement. (Voir pl. VII, phot. 13 et 14.)

Notons que le mot bir synonyme algérien de haci n’est guère usité au Sahara.

Aïn. — Le mot d’aïn a ceci de particulier qu’il correspond à deux concepts français bien distincts, celui de source naturelle et celui de puits artésien. Tout ce qui sourd, naturellement ou artificiellement, toute eau animée d’un mouvement ascendant porte le nom d’aïn. Ici donc le vocabulaire français est plus riche que l’arabe, et il n’y a pas lieu par conséquent d’avoir recours à ce dernier ; il est impossible pourtant de ne pas insister sur ce mot d’aïn qui revient à chaque instant sur les cartes, comme celui de haci d’ailleurs, et qui contribue à en rendre la lecture difficile[10].

Une source saharienne est, elle aussi, très différente de son homonyme[14] européen. Le mot évoque chez nous l’idée de ruissellement, on dit le bruissement d’une source, la source d’une rivière. La notion est étroitement unie à celle d’eau courante, et même, par extension à celle de commencement : on dit métaphoriquement « remonter à la source ». Dans ces acceptions, qui sont précisément les usuelles, le mot de source est intraduisible par celui d’aïn. Ici nous touchons du doigt l’indépendance essentielle des deux vocabulaires vis-à-vis l’un de l’autre. Lors même que deux termes se correspondent assez pour être pratiquement interchangeables, cette équivalence est apparente plutôt que réelle.

Dans un pays où le rapport entre les pluies et l’évaporation est tel qu’il ne peut pas exister un seul cours d’eau pérenne, une source ne coule jamais ; la source se présente sous l’aspect d’un simple trou d’eau, une vasque, à bords assez nets, quoiqu’on distingue d’anciens niveaux et des bavures, traces des variations du niveau suivant les saisons et les années. Souvent les bords et le fond même sont complantes de végétaux aquatiques (berdi par exemple, autrement dit typha). Le diamètre de la flaque est évidemment fonction du débit et de l’évaporation, l’homme n’en a pas le contrôle ; pourtant l’aspect du trou suggère l’idée d’un certain travail humain d’accommodation ; on a creusé, récuré, grossièrement entretenu les talus, transformé un suintement boueux en un bassin d’eau claire ; il y a là un rudiment de captage. Il n’existe peut-être pas au Sahara de source entièrement naturelle, comme chez nous ; l’homme a toujours collaboré, si modestement que ce soit, à l’œuvre de la nature ; il n’y a guère de sources sahariennes que captées.

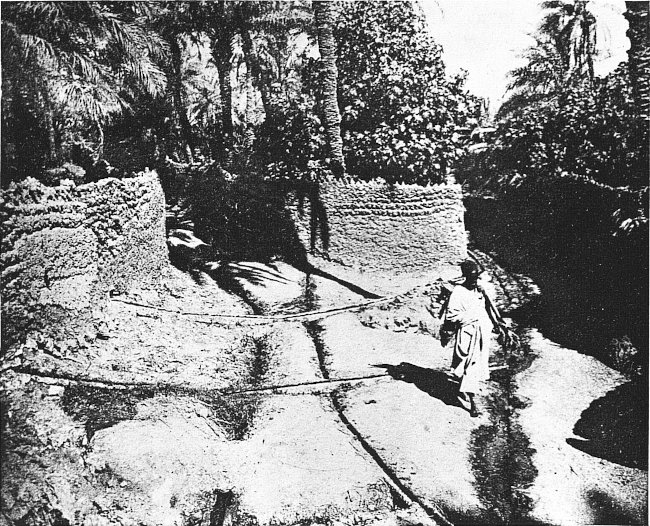

Et dès lors on comprend mieux que le même mot d’aïn puisse désigner aussi un puits artésien. En dernière analyse, un puits artésien est une source particulièrement difficile à capter. Ceux des oasis d’ailleurs, ceux du moins qui sont anciens et purement indigènes, ne présentent pas extérieurement l’appareil mécanique des nôtres ; ils ne sont ni forés à la machine ni tubés. On sait qu’ils sont creusés et entretenus, avec des instruments primitifs, par une corporation de plongeurs, les r’tass. Ils ont donc extérieurement l’aspect banal d’un trou vaguement circulaire, dont la seule particularité, mais essentielle est d’être plein d’eau jusqu’au bord ou même à déborder. C’est exactement l’aspect d’une source, entre les deux catégories d’aïn il y a bien une différence de structure intérieure mais non pas de physionomie à la surface du sol. Tel puits artésien que j’ai vu aux environs d’Ouargla, ou bien encore celui d’Ouled Mahmoud dans le Gourara, ressemblent exactement à des sources Touaregs, comme Aïn[15] Tadjemout ou Aïn Tikedembati. Des photographies seraient interchangeables.

En somme sous le nom d’aïn les indigènes se représentent un orifice où l’eau affleure jusqu’à déborder, par opposition au puits, où l’eau ne se trouve qu’à une profondeur plus ou moins grande et parfois considérable.

| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. VI. |

Cliché Gautier

11. — AGUELMAN TAGUERGUERA (en aval)

dans le canyon de l’oued, dont on voit une des parois (grès éo-dévoniens).

Cliché Gautier

12. — AGUELMAN TAGUERGUERA (en amont) occupant tout le fond du canyon (grès éo-dévoniens).

| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. VII. |

Cliché Laperrine

13. — PUITS DE TIMISSAO

Type de puits saharien à orifice étroit.

Cliché Laperrine

14. — TYPE DE PUITS SOUDANAIS à large orifice ; (Adr’ar des Ifor’ass.)

R’dir ou aguelman. — On pourrait être tenté de traduire le mot arabe r’dir, alias guelta (ou son équivalent berbère aguelman) par le français « mare », « flaque d’eau ». Il est remarquable pourtant qu’on ne le fait jamais ; à ce point que le mot de r’dir est déjà presque acclimaté chez nous. Les r’dirs sont en effet les mares qui subsistent dans le lit d’un oued, en des points privilégiés, et pendant un temps plus ou moins long, après l’écoulement de la crue. Et c’est dire qu’ils n’ont pas d’équivalent exact en dehors du pays des oueds.

Par définition le r’dir n’est pas pérenne, et, en règle générale, il est bien loin d’offrir au voyageur les mêmes garanties qu’un puits ou une source ; à moins de renseignements précis et récents on ne peut pas compter sur lui avec certitude. Dans l’espèce pourtant il y a des aguelmans pérennes (In Ziza, Taguerguera), et parmi ceux qui ne le sont pas il en est beaucoup qui conservent de l’eau pendant plusieurs mois. Cela signifie que ces r’dirs sont alimentés par des réserves souterraines ; le soleil du Sahara aurait vite fait d’assécher une flaque où l’eau ne se renouvellerait pas. D’ailleurs les plus beaux r’dirs sont en terrain perméable, ceux de l’oued Saoura, par exemple, dans les sables du lit ; l’aguelman Taguerguera dans les grès dévoniens ; celui d’In Ziza dans les laves. Voilà qui suffirait à les diversifier de nos mares, creusées au contraire dans un sol imperméable.

Il n’y a donc pas d’opposition essentielle entre les r’dirs et les sources ou les puits. Ce ne sont pas des citernes, il ne saurait y avoir au désert de réserves d’eau un peu importantes indépendamment des souterraines. Mais les r’dirs s’alimentent à des nappes superficielles, susceptibles de s’assécher tout à fait ou de s’appauvrir considérablement dans les périodes de longues sécheresses. M. le capitaine Mussel en 1905 a vu l’aguelman Taguerguera[11] presque à sec ; dans l’intervalle de deux visites (1903-1905) l’aguelman d’In Ziza avait baissé de moitié.

Un autre caractère du r’dir, particulièrement frappant pour l’indigène,[16] c’est que par son aspect extérieur il ne rappelle en rien les puits ou les sources. L’eau s’étale largement, l’aguelman Taguerguera a une centaine de mètres de long, et M. le capitaine Besset en décrit au Mouidir de beaucoup plus considérables ; ce sont de petits lacs, pittoresques et mystérieux, sans affluent ni effluent apparents. (Voir pl. VI, phot. 11 et 12.)

Tilmas. Abankor. — Tilmas (en berbère abankor), n’a pas d’équivalent français. C’est le sable humide où il suffit de creuser à la main une petite cuvette pour qu’elle se remplisse d’eau ; un r’dir ensablé si on veut ; et l’on conçoit que le sable protège la nappe humide à la fois contre l’évaporation et contre la contamination, ou du moins (car il semble que les microbes supportent mal le climat saharien), contre les impuretés.

Pour être complet il faudrait consacrer un alinéa aux foggaras, mais il est évident que leur étude sera mieux à sa place dans le chapitre des oasis, dont elles sont l’orgueil et la particularité la plus caractéristique.

En somme l’eau du Sahara se présente sous forme d’affleurements, et l’on dirait presque de filons ; plus précieuse d’ailleurs qu’aucun minerai imaginable. L’eau superficielle, immédiatement accessible sans travail humain, celle des tilmas, des r’dirs, des sources, est relativement rare : un coup d’œil sur une carte générale du désert montre l’énorme prédominance des points d’eau qui portent le nom de haci. Pour boire et pour irriguer les indigènes ont développé des qualités d’ingénieurs hydrauliciens tout à fait disproportionnées à leur culture générale. Les animaux eux-mêmes ont dû suivre cet exemple dans une certaine mesure. Il en est, les domestiques, le chameau par exemple, qui mourraient de soif si on ne les abreuvait pas, et dont l’initiative se réduit à se rassembler autour du puits avec des mugissements plaintifs. D’autres se passent de boire, autre chose du moins que le suc des plantes ou la rosée (la gazelle). Les grandes antilopes ne se trouvent que dans les régions où l’eau est à fleur du sol (tilmas de l’erg er Raoui, aguelmans et sources du pays touareg) ; et elles ont dû apprendre du moins à gratter le sable des tilmas. Le chacal, grand buveur, se montre particulièrement ingénieux. Au voisinage des puits il creuse des galeries jusqu’à l’eau, des « travers-bancs ». J’en ai vu de semblables au puits d’Ouallen, et les officiers de la colonne Flye Sainte-Marie en ont admiré dans la Ménakeb.

Dans un pareil pays il est clair que l’onomastique des points d’eau doit être particulière.

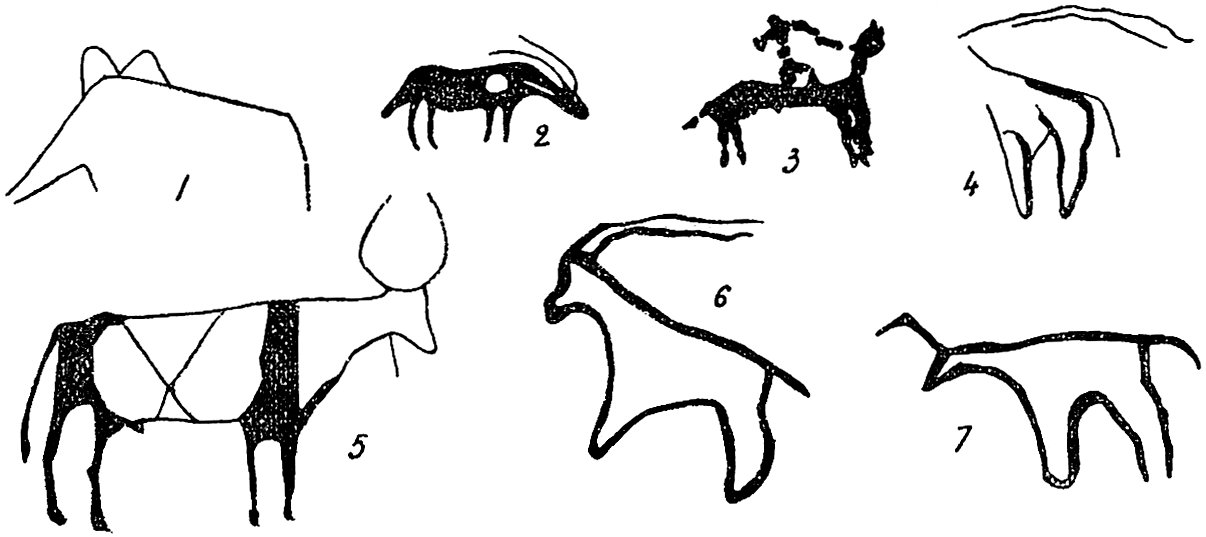

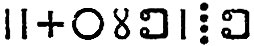

| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. VIII. |

Cliché Gautier

15. — OUED ZOUSFANA

Arbuste (jujubier) juché sur un monticule.

Cliché Gautier

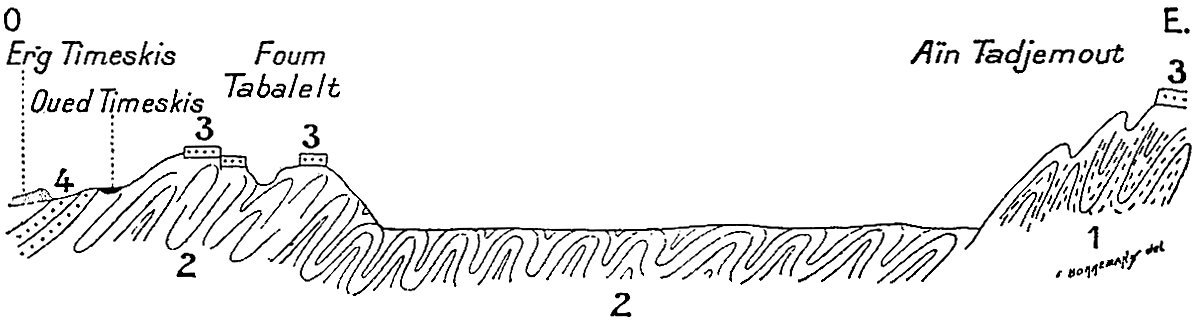

16. — TYPE DE MEDJBED (sentier saharien) sur le reg du Touat

A l’horizon la palmeraie du Timmi, en avant de laquelle on distingue plusieurs lignes de foggaras.

[17]Medjbed. — On se trouve couramment entraîné dans l’exposition à donner aux routes sahariennes leur nom indigène de medjbed. Les mots français de route ou de sentier seraient en somme inadéquats. Au point de vue voirie un medjbed est un sentier créé et entretenu par les pieds des chameaux ; il est en général admirablement marqué au moins sur les sols de reg et de hammada ; partout ailleurs que dans l’erg le sol saharien conserve les empreintes avec indiscrétion, racontant à qui sait le déchiffrer, au sujet de la dernière caravane, eût-elle passé depuis des mois, les moindres incidents du voyage. Mais c’est un sentier transcontinental, se prolongeant rectiligne sur des centaines et des milliers de kilomètres ; jalonné de tas de pierres aux croisements, suivant de point d’eau en point d’eau un itinéraire étudié par la sagesse inconsciente des générations. Pour traduire une expression de ce genre, « le medjbed d’In Salah à Tombouctou », le mot de sentier paraîtrait un peu grêle. (Voir pl. VIII, phot. 16.)

Ce medjbed d’ailleurs, qui conduit de l’eau à l’eau, et qu’il s’agit de ne pas perdre ou de retrouver sous peine de mort, devient dans l’imagination du voyageur un personnage considérable ; ces incertaines traces d’usure à la surface du sol, seuls guides et seuls vestiges d’humanité sur d’immenses étendues, prennent une sorte de caractère sacré ; et on ne conçoit pas la possibilité de laisser anonyme une individualité si marquante.

Tanezrouft. — Le mot de Tanezrouft, semble bien être, dans son acception vraie, autant qu’il est possible de la dégager, un nom propre plutôt que commun, le nom d’un pays, immense, il est vrai, et mal délimité. Les indigènes le donnent à tout ce qui s’étend entre les pays Touaregs (Hoggar, Mouidir, Ahnet, Açedjerad) d’une part et le Soudan de l’autre. Cette immense région est peut-être une unité géologique ; il semble bien en effet qu’elle soit tout entière une pénéplaine silurienne et archéenne. Mais c’est avant tout une unité climatique, le pays absolument dépourvu d’eau et inhabitable sur d’immenses étendues, le pays de la peur, de la soif, des marches ininterrompues haletantes, de vingt heures sur vingt-quatre pendant plusieurs jours, le désert maximum qu’on traverse en tremblant.

Dans d’autres parties du Sahara des régions analogues semblent porter des noms différents. Dans l’ouest par exemple le Djouf semble un pendant et d’ailleurs une prolongation du Tanezrouft, de même que le Tiniri dans l’est.

Il est donc probablement incorrect mais il est commode et il devient usuel d’employer ce terme de Tanezrouft dans un sens général, et de[18] l’appliquer aux grandes étendues vides, aux déserts maxima, qui séparent les uns des autres au Sahara les districts habités.

Et sans doute nous saisissons ici sur le fait la déformation que nous infligeons, plus ou moins consciemment, au vocabulaire indigène quand nous essayons de le franciser. Mais nous ne faisons pas ici une étude philologique du vocabulaire géographique indigène. Le but poursuivi est d’enrichir le nôtre en mettant à notre disposition des termes nouveaux pour exprimer sans périphrase des individualités géographiques nouvelles.

Il est remarquable cependant que nous soyons amenés à emprunter ces termes nouveaux au vocabulaire indigène. En d’autres contrées désertiques les géographes n’ont pas cette ressource, ou, faut-il dire, cet embarras. A feuilleter Le Kalahari du Dr Passarge on s’étonne d’y rencontrer une nomenclature exclusivement européenne et même improvisée par périphrases (Salzpfanne, Sandpfanne, Pfannencrater, etc.) ; à la périphrase sandpfanne pourtant, le Dr Passarge substitue souvent le nom hollandais de Vley. L’Afrique du Sud tout entière semble un pays où le vocabulaire géographique ne s’est pas enrichi de termes populaires indigènes et où l’Européen a baptisé les formes caractéristiques avec les ressources de ses propres langues (Kopje).

C’est évidemment que les langages multiples et enfantins de populations nègres ne sont pas assez riches pour justifier un emprunt. Au Sahara nous avons affaire à de vieilles races cultivées et à une langue savante. L’explication pourtant n’est peut-être pas suffisante. A trouver cet affreux pays, ce désert, pourvu d’une si riche onomastique bilingue, on éprouve quelque surprise. Cet étiquetage minutieux des formes et des individualités géographiques atteste l’effort accumulé d’un peuple observateur, qui est aujourd’hui bien maigrement représenté, et c’est peut-être le legs d’un passé plus prospère. On se serait abstenu pourtant de formuler une conclusion aussi incertaine, si elle n’était étayée par bien d’autres observations beaucoup plus probantes, que nous aurons à présenter dans les chapitres suivants.

D’une façon générale, par exemple, la seule existence des puits qui jalonnent les medjbeds semble attester que le Sahara n’a pas toujours été ce que nous le voyons. Car si ces puits n’existaient pas, il serait impossible, dans ces effroyables solitudes, d’en trouver l’emplacement et de les forer. Nous les devons apparemment à des générations humaines, qui ont assisté au desséchement progressif et l’ont combattu pied à pied, suivant dans le sol la nappe d’eau qu’ils avaient connue en surface. Si l’on songe aux difficultés de l’exploration,[19] dans les déserts vides et bruts de l’Australie, on se rend compte que l’aménagement du Sahara pour la vie humaine est une merveille inappréciable. Elle devient inintelligible, si nous ne la concevons pas comme le produit d’une accommodation graduelle à une transformation péjorative du pays. Les indigènes n’auraient pas pu inventer : il faut donc qu’ils se soient souvenus.

[2]Foureau, Documents scientifiques de la mission Saharienne, p. 1175 (Glossaire de quelques termes employés).

[3]Le but poursuivi étant de franciser, et d’introduire dans notre vocabulaire géographique un certain nombre de termes arabes, il me paraît légitime et indispensable de renoncer aux pluriels arabes, souvent si différents des singuliers qu’ils semblent un autre mot. Il est tout à fait indifférent, par exemple, au point de vue géographique à tout le moins, que sif fasse au pluriel siouf.

[4]On sait que le diminutif de Feidj est Figuig, le petit col.

[5]Bernard et Lacroix, L’évolution du nomadisme en Algérie, p. 117.

[6]Certainement utilisé à Laghouat et à Djelfa ce mot paraît inconnu dans le Tell. Voici à son sujet une note de M. Marçais : « le mot nébka, pluriel nebkät, collectif enbék, se trouve déjà dans le poète arabe antéislamique Tarafa. Il est dans le dictionnaire de Beaussier ».

[7]Même sous sa forme pluriel — gour ; — on dit le terrain des gour.

[8]Flamand, Une mission d’exploration scientifique au Tidikelt, Annales de Géographie, t. IX, 1900, p. 238.

[9]Bulletin du Comité de l’A. F., supplément de septembre 1904, p. 209.

[10]On trouvera dans le texte le mot Haci représenté par l’abréviation H. et Aïn par A.

[11]Suivant le dialecte, les Touaregs prononcent et par conséquent on peut écrire indifféremment Tadjerdjera ou Taguerguera ; de même qu’on écrit Azguer ou Azdjer.

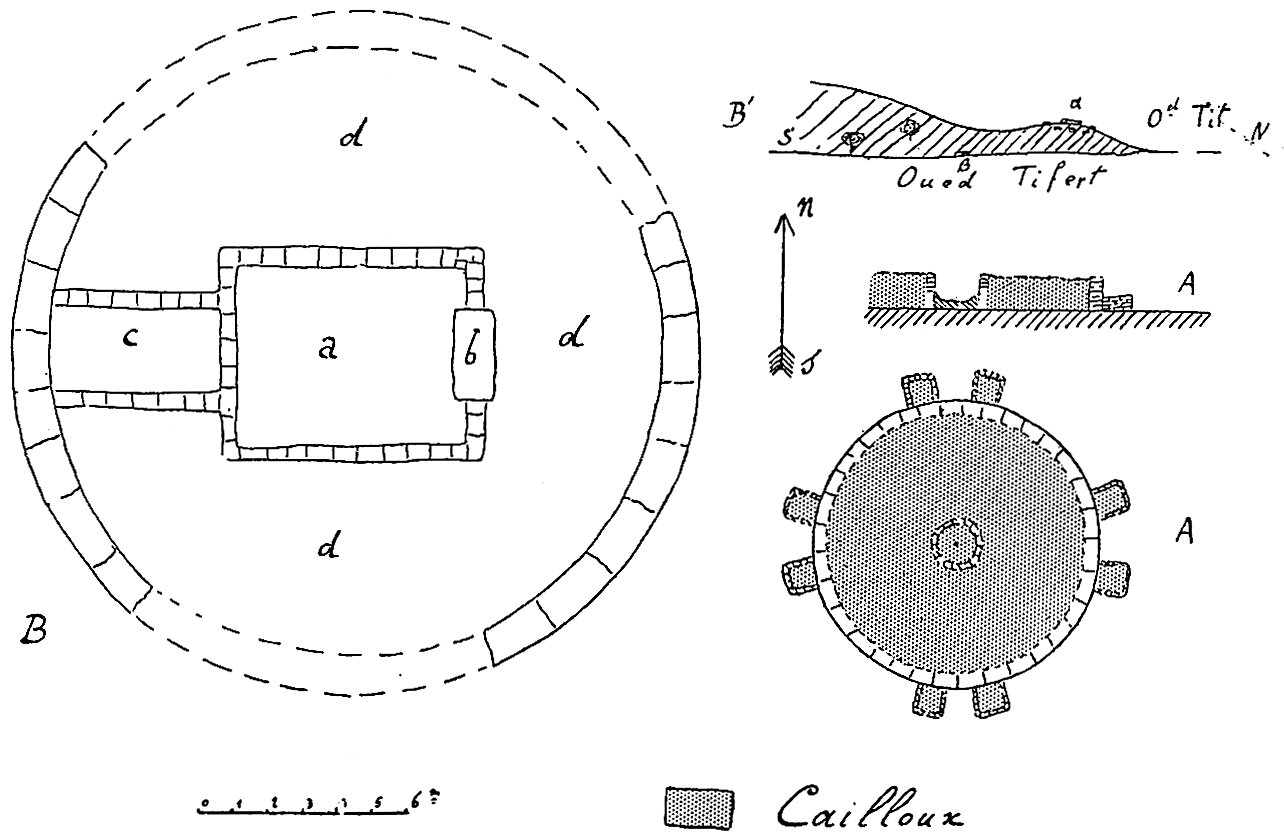

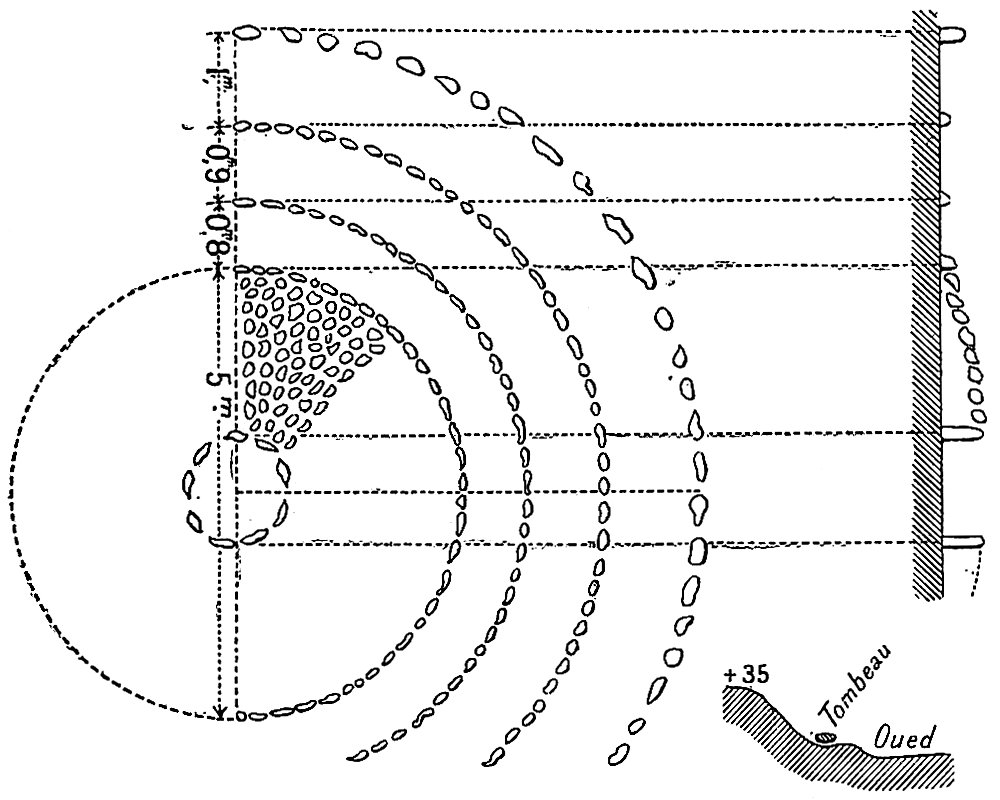

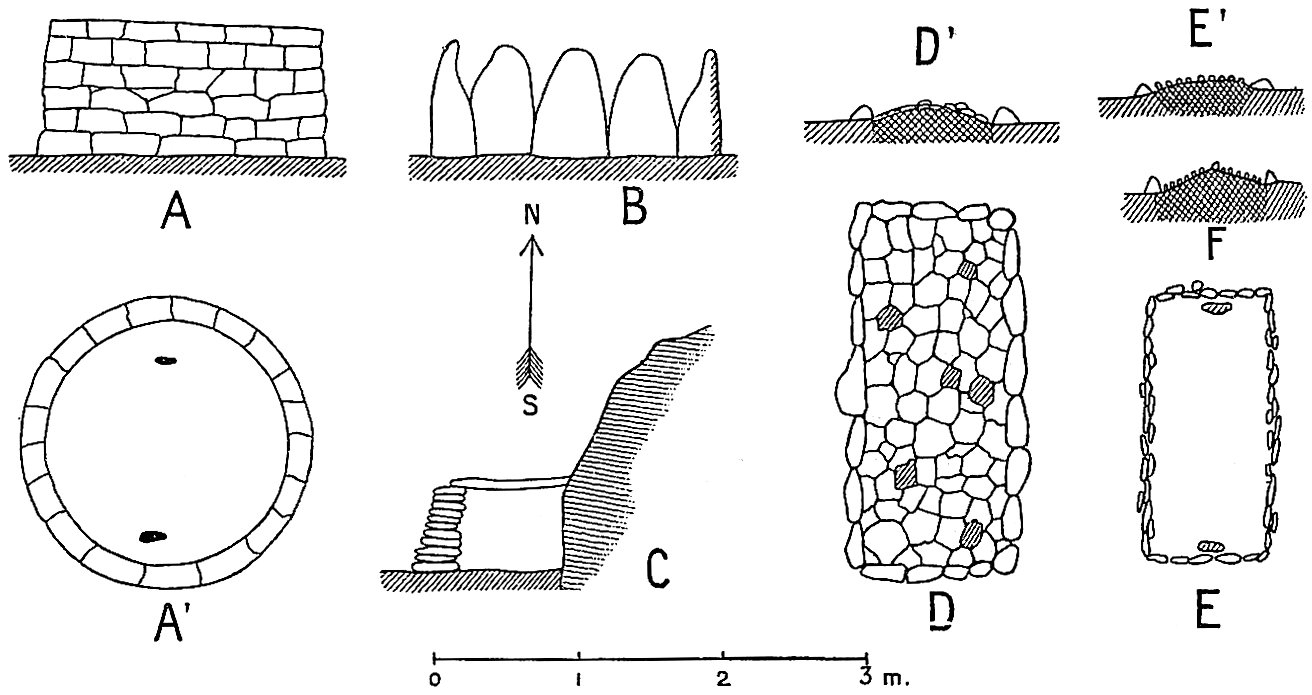

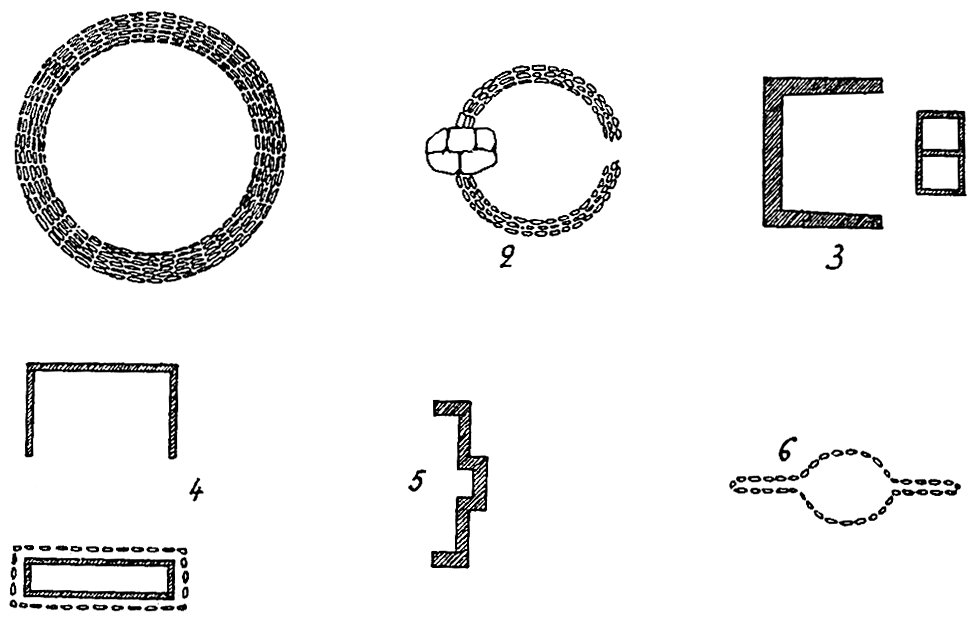

[20]CHAPITRE II

LES OUEDS ET LES DUNES

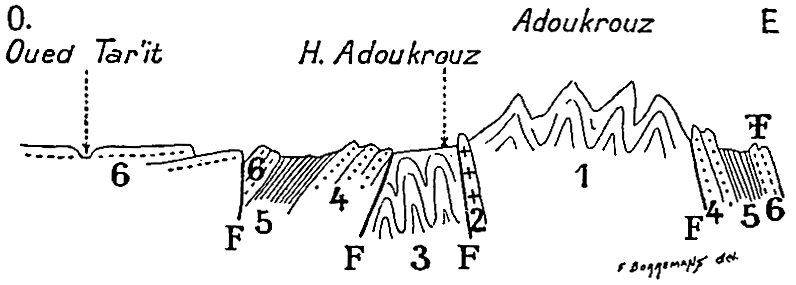

I. — L’oued Messaoud.

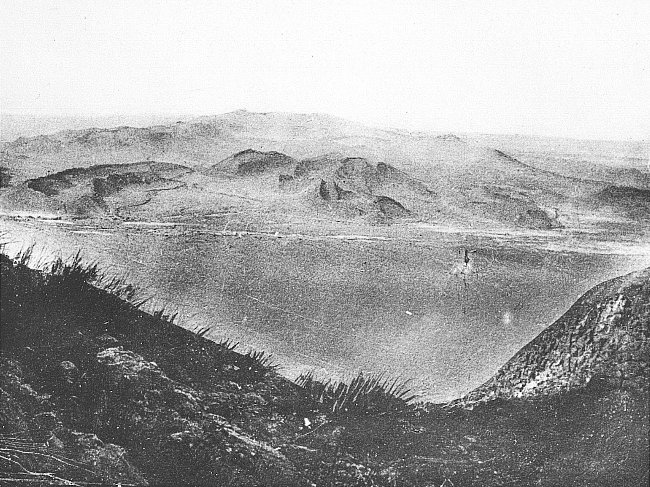

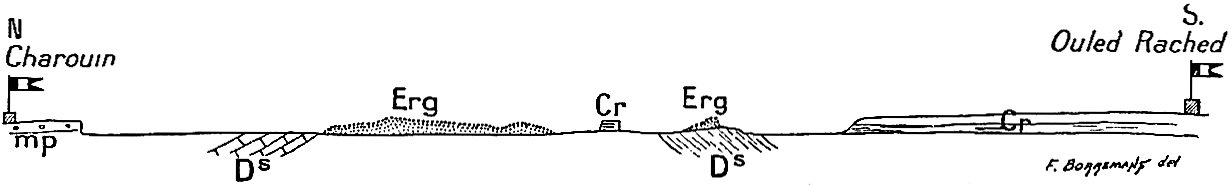

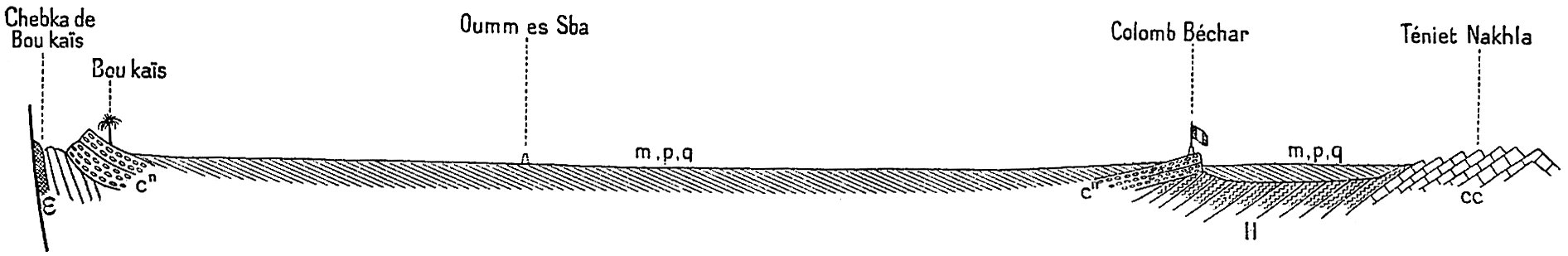

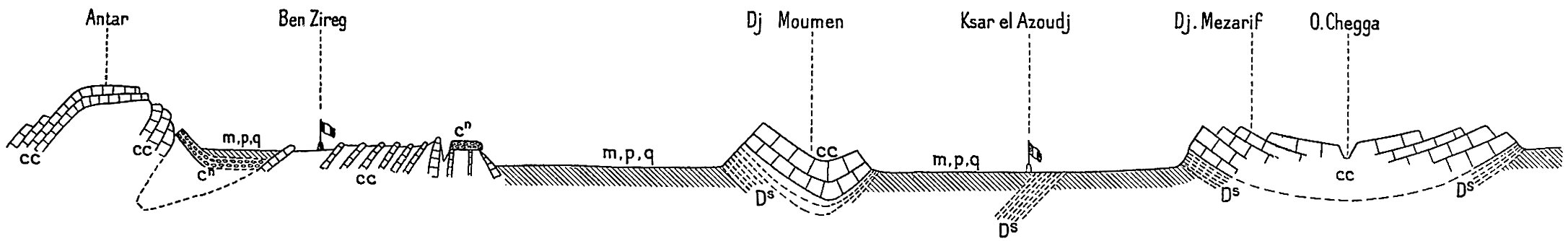

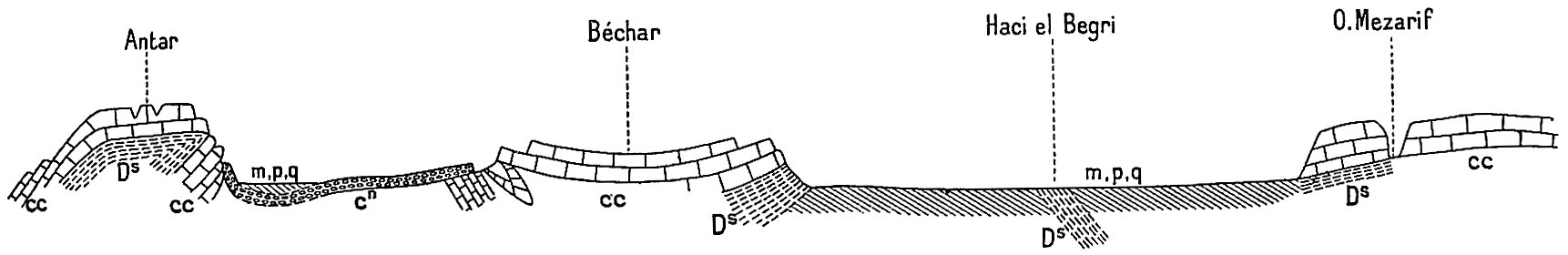

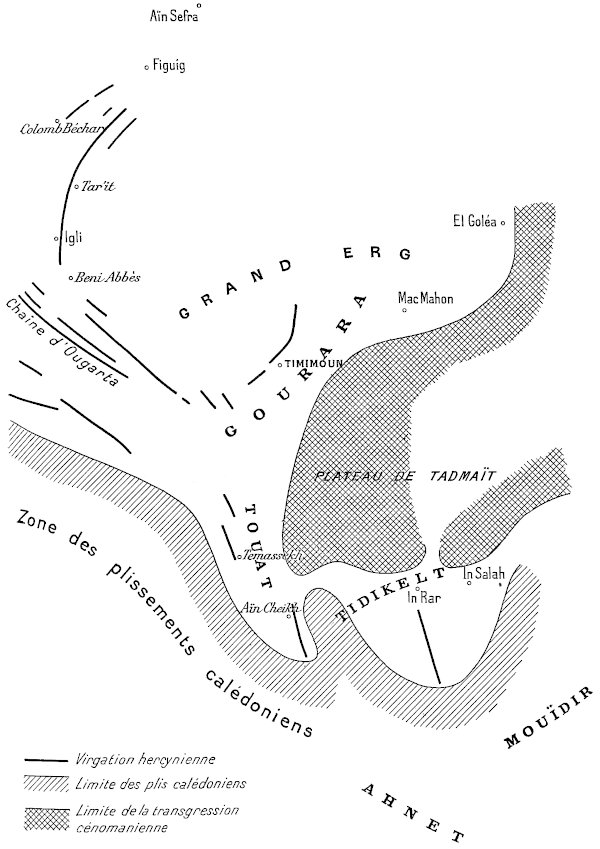

Dans la partie orientale de notre Sahara Algérien, le réseau des oueds quaternaires est bien et assez anciennement connu. De Duveyrier au commandant Roudaire et à Foureau une série de voyageurs ont dessiné sur nos cartes un ensemble cohérent et détaillé, le bassin de l’Igargar. Encore, bien que çà et là le vent et le sable aient effacé ou enfoui des tronçons d’oued, l’ensemble apparaît nettement. Deux artères maîtresses l’O. Mya et l’O. Igargar se réunissent pour aboutir dans une cuvette en partie plus basse que le niveau de la mer, et semée de grands chotts (Melr’ir, etc.).

Cette cuvette a été l’objet d’études topographiques très sérieuses et nous sommes certains qu’elle n’a jamais communiqué avec la Méditerranée pourtant si proche. Le seuil de Gabès ne porte la trace d’aucune brèche. Au plus beau moment de l’Igargar, lorsque « les crocodiles jouaient dans ses ondes », son bassin aurait donc été un bassin fermé, et l’on peut se croire autorisé à conclure que le Sahara quaternaire fut plutôt une steppe qu’un pays franchement humide. La conclusion est à retenir.

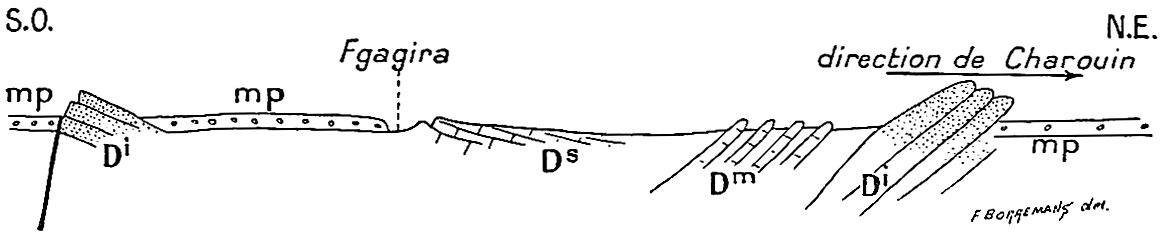

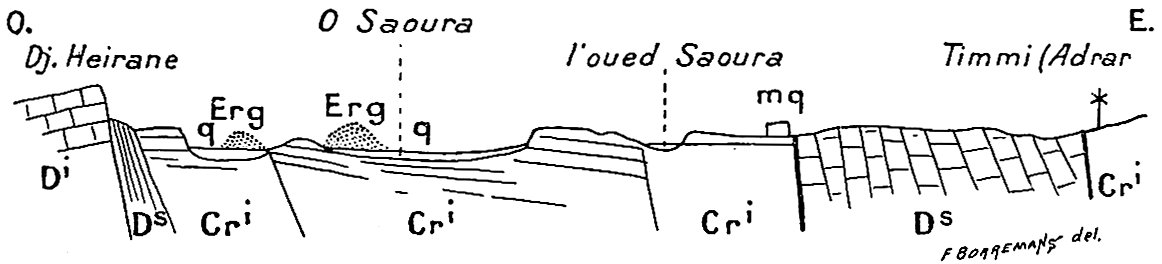

Dans la partie occidentale du désert, on pouvait admettre a priori que le réseau quaternaire serait aussi profondément gravé et aussi bien conservé. Aussi l’est-il ; et il me semble possible d’en esquisser le dessin général.

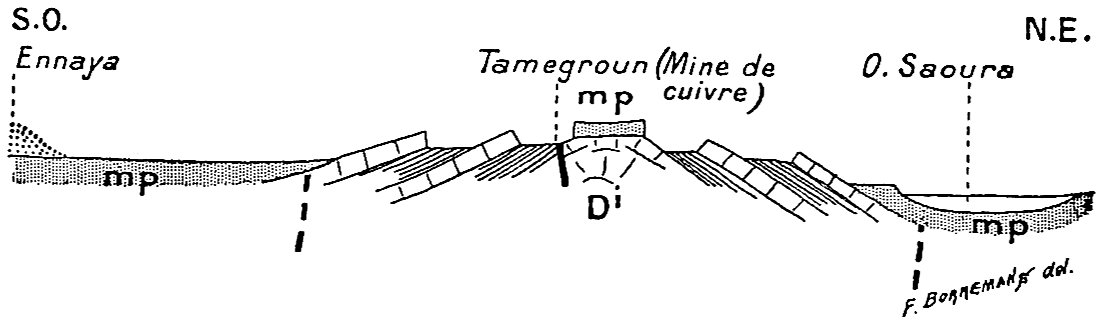

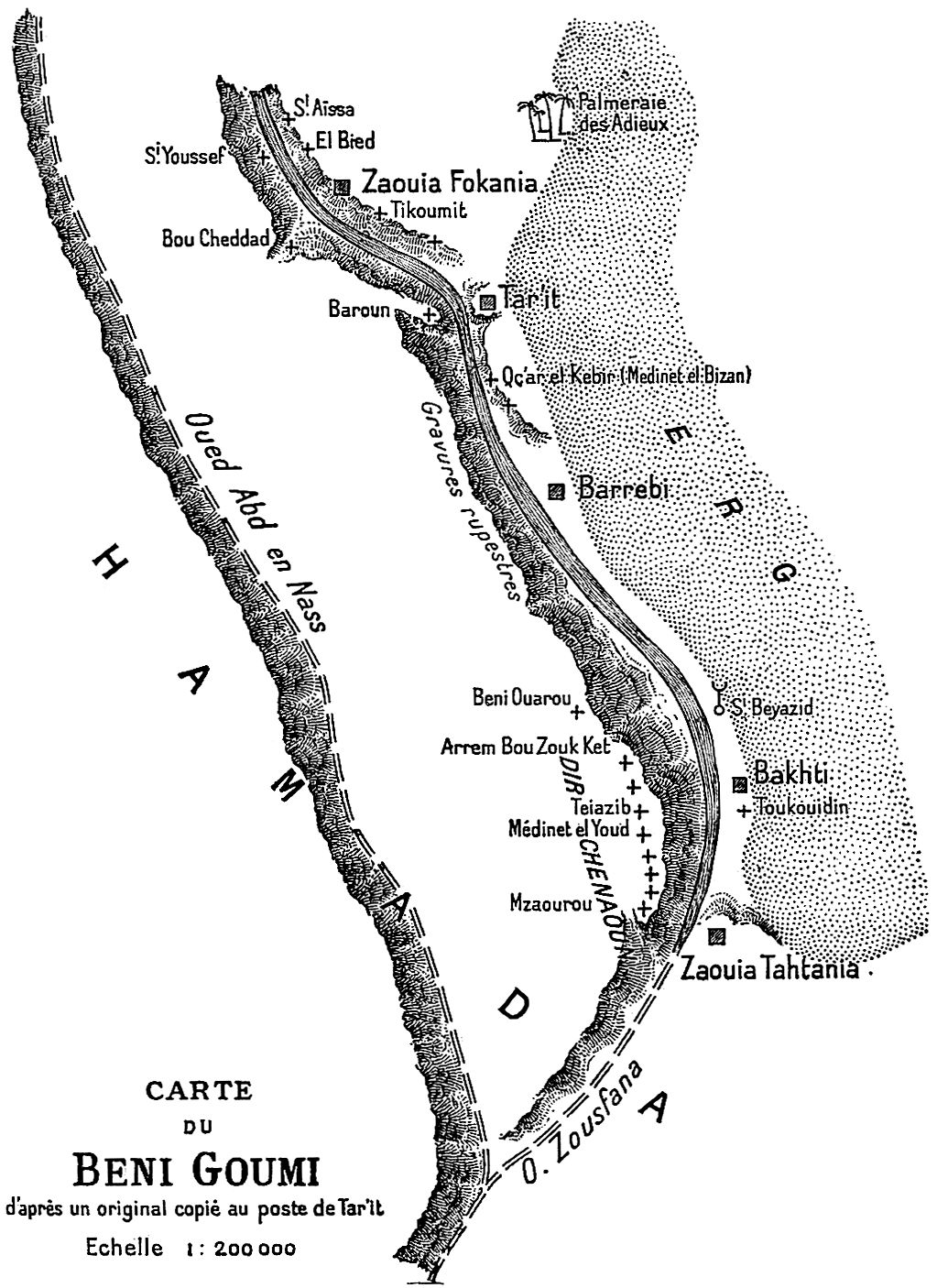

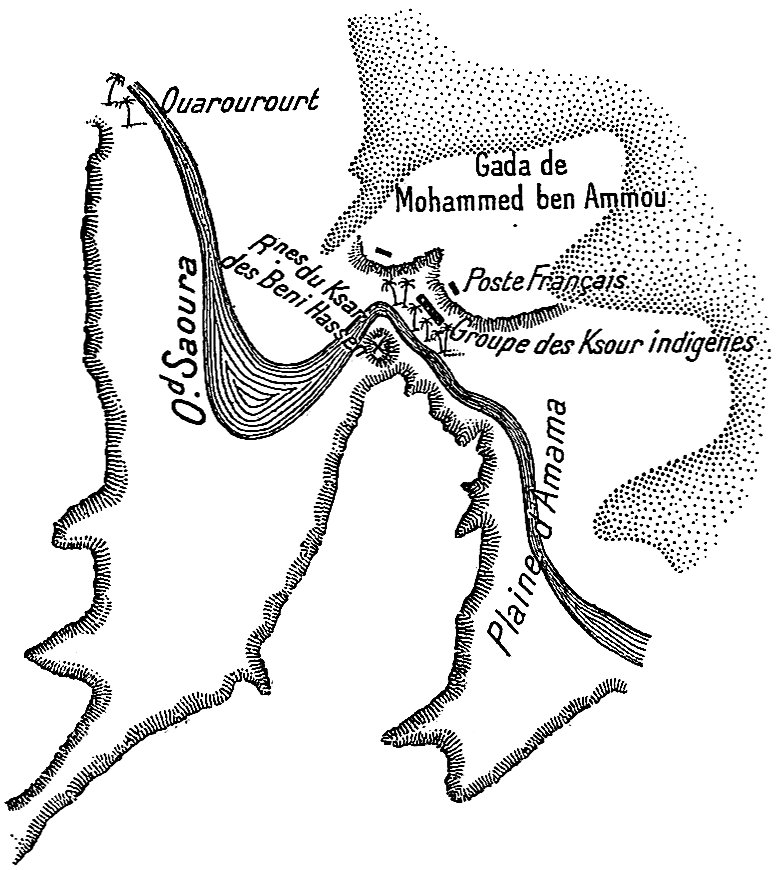

On connaît depuis Rohlfs le tracé d’un grand oued quaternaire occidental, l’O. Saoura ; depuis Igli, où la Saoura est constituée par la réunion des oueds Zousfana et Guir, le lit est très net à berges hautes et vives jusqu’à Foum el Kheneg où le fleuve s’est creusé une gorge étroite dans les grès éodévoniens. (Voir pl. IX, phot. 17.)

| E.-F. Gautier. — Sahara Algérien. | Pl. IX. |

Cliché Gautier

17. — LE LIT DE LA SAOURA A TIMR’AR’IN (Timgharghit)

Taillé dans le mio-pliocène ; à l’horizon, très-floue, la chaîne d’Ougarta.

Cliché Galibert

18. — UNE CRUE DE LA SAOURA à Ksabi, en octobre 1904.

Huitième jour de la crue.

| Phototypie Bauer, Marchet et Cie, Dijon | Cliché Gautier |

19. — LE LIT DE LA SAOURA A FOUM EL KHENEG

Nebka constituant le tampon de sable qui a arrêté et fait dévier la crue photographiée en 18.

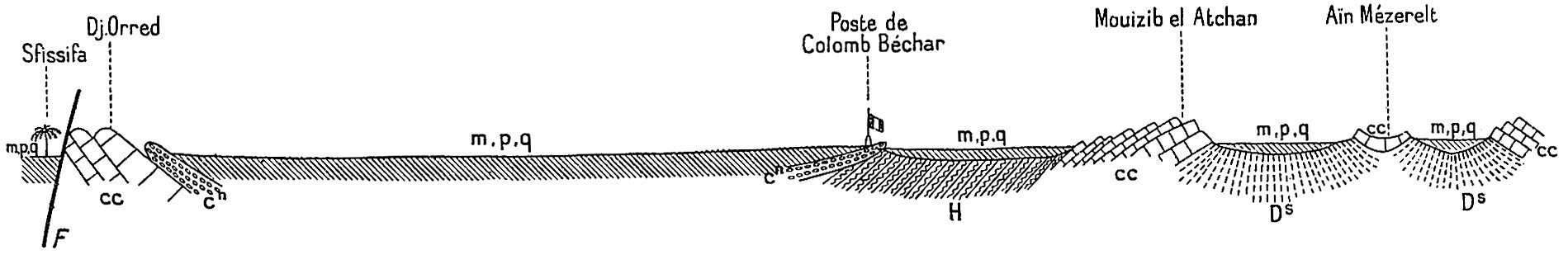

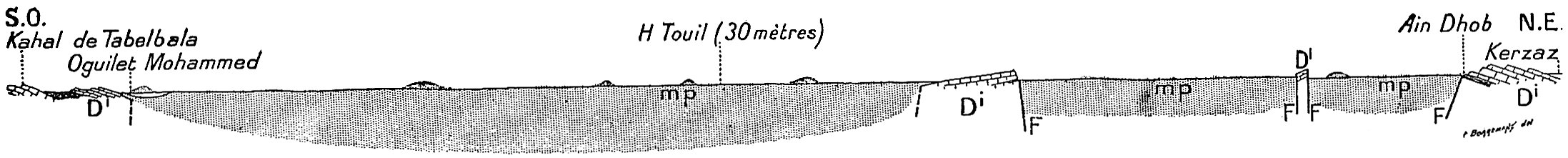

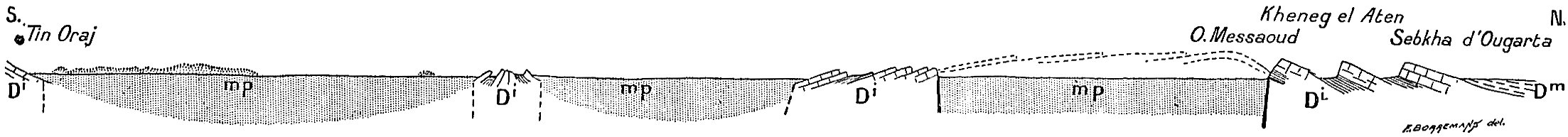

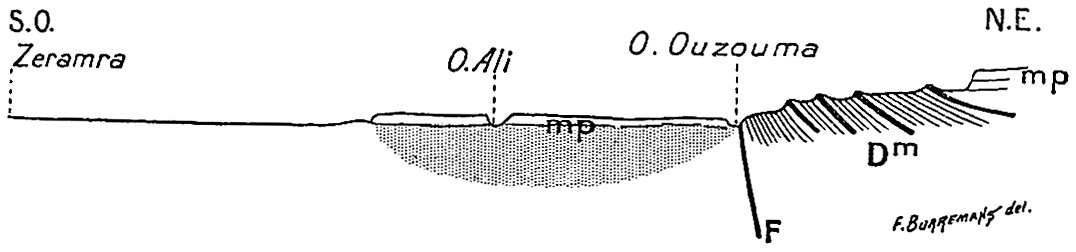

[21]Mais au delà les incertitudes commençaient. On savait que l’O. Saoura se continuait sous le nom d’O. Messaoud, ce qui est juste ; et ce changement de nom indique chez les indigènes un sens géographique exact de l’importance de Foum el Kheneg comme démarcation entre deux sections différentes de l’oued. Sur le cours de l’O. Messaoud on ne savait rien : le lieutenant Niéger, auteur d’une excellente carte du Touat, résume ainsi la question : « La carte au 1/2000000 du dépôt de la guerre, ainsi que celle de M. Vuillot, accusent au sud du Touat une forte sebkha dans laquelle viendraient se déverser l’oued Saoura et l’oued Djaghit. Cette sebkha est prolongée par un thalweg qui irait se perdre dans l’erg au sud de Taoudéni. Les renseignements que nous avons pu recueillir à ce sujet étant absolument contradictoires, il est impossible de conclure. Un fait reste certain, c’est que la Saoura longe le Touat s’épanouissant en zone d’épandage[12]. » Voilà donc un fait curieux. Les anciennes cartes sont naturellement très mauvaises, dressées par renseignements ; on y voit pourtant l’oued Messaoud nettement affirmé, le dessin de son cours est très schématique, mais ne s’écarte pas trop de la réalité. Le lieutenant Niéger, sur son excellente carte récente ne se croit pas le droit de porter l’O. Messaoud, et il met en doute son existence. Notons d’ailleurs que M. Niéger, par sa connaissance de l’arabe et ses rapports quotidiens avec les indigènes, est aussi apte qu’aucun de ses devanciers à recueillir des renseignements indigènes, et concluons qu’il est beaucoup plus difficile aujourd’hui qu’il y a vingt ans de se renseigner sur l’O. Messaoud. Voilà encore une conclusion à retenir.

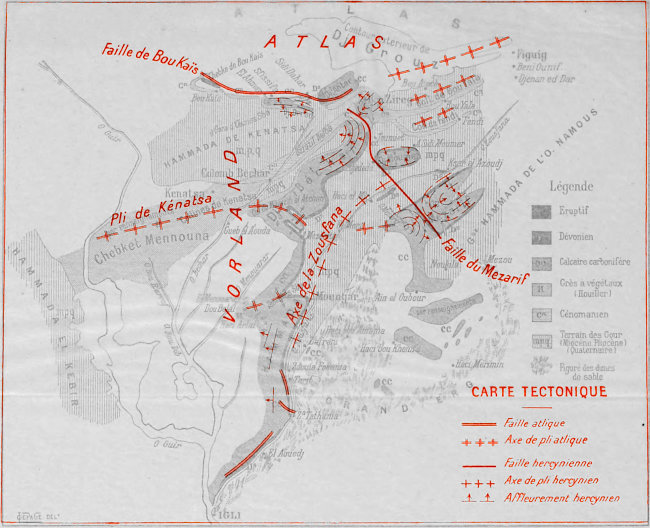

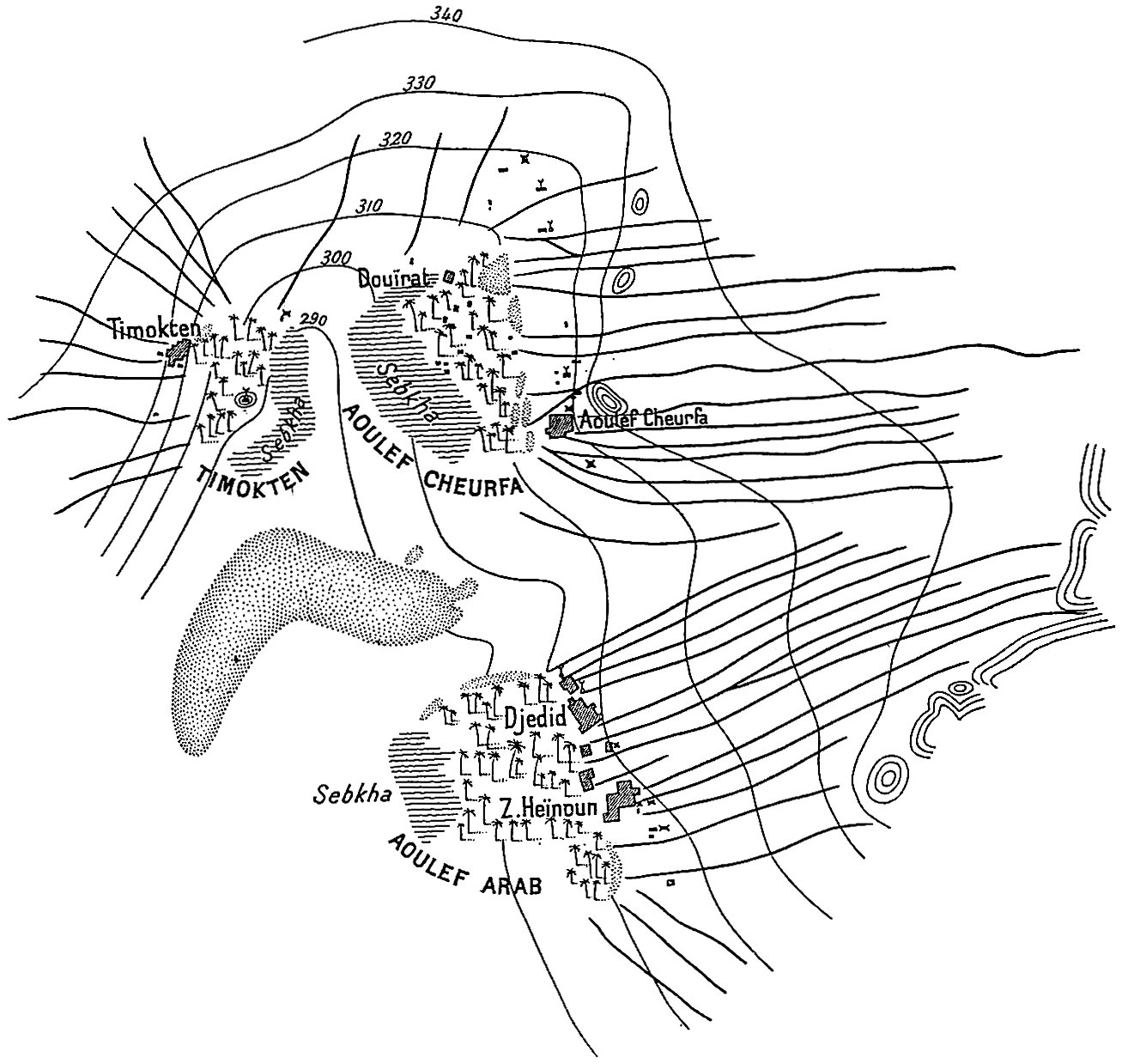

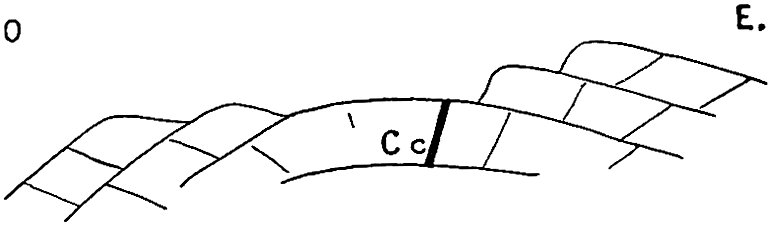

A la seule inspection d’une carte topographique exacte du Touat (Niéger, Prudhomme) il semble en effet légitime de conclure que l’O. Messaoud longe le Touat. On constate en bordure des oasis un long chapelet de sebkhas extrêmement allongées, souvent bordées à droite et à gauche, ou à tout le moins sur une rive par des falaises d’érosion. Mais l’examen d’une carte géologique modifie déjà cette conclusion. — Les palmiers du Touat longent rigoureusement une grande faille, le long de laquelle les terrains crétacés du Tadmaït viennent butter contre un horst ou un chapelet de horsts primaires. C’est manifestement cet accident qui force les eaux souterraines à réapparaître à la surface du sol. Il est superflu de faire intervenir à titre explicatif l’action de l’O. Messaoud. Et quelques-unes des falaises elles-mêmes pourraient bien être tectoniques et non pas d’érosion.

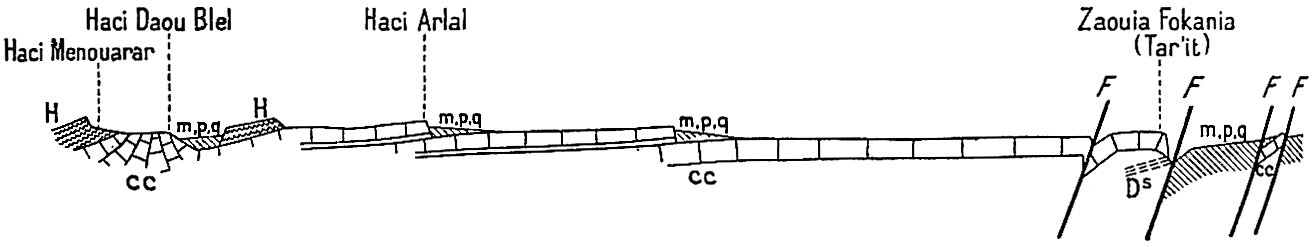

En fait, nous sommes aujourd’hui fixés sur le cours de l’O. Messaoud ;[22] les deux itinéraires, que je publie[13] de H. Sefiat et de H. Rezegallah, nous font connaître avec précision des sections importantes de l’O. Messaoud, dont la continuité au large du Touat n’est plus douteuse, quoiqu’en bien des points il subsiste des incertitudes sur le tracé exact.

De ces deux itinéraires le plus intéressant est à coup sûr celui de H. Rezegallah. Le long du sentier qui va de Zaouiet Reggan à H. Rezegallah, entre les kilomètres 88 et 137 on chemine dans le lit d’un très grand oued orienté N.-N.-E.-S.-S.-O. Le lit est entaillé d’une dizaine de mètres dans des couches horizontales composées tantôt d’argiles et de grès crétacés, tantôt d’argiles et de calcaires carbonifériens. L’oued n’est pas complètement asséché, on y trouve, parfois en abondance, la végétation habituelle des pâturages sahariens (damran, hâd, etc.), et un puits dont l’eau, encore qu’un peu saumâtre, reste buvable à la rigueur, Haci Boura. Le guide Abiddin spontanément, comme aussi les notables de Zaouiet Reggan, consultés au retour, affirment que c’est là l’O. Messaoud, continuation de l’O. Saoura. Il est clair d’ailleurs que ces indigènes ne se placent pas au point de vue géologique, et ce n’est pas l’O. Messaoud quaternaire qui les intéresse, mais simplement l’actuel ; ce qu’ils affirment c’est que, de mémoire d’homme, certaines crues de la Saoura ont roulé dans l’O. Messaoud jusqu’à Haci Boura. Il s’agit de mémoire de très vieil homme ; seuls les « Kebar », les anciens, auraient vu couler l’O. Messaoud. Dès le début de notre occupation, nos officiers en ont entendu parler, et le capitaine Letord fit une pointe infructueuse dans l’ouest à la recherche de l’O. Messaoud[14]. Pour un peu nébuleux que soient ces vieux souvenirs indigènes, et quoiqu’ils laissent subsister bien des imprécisions de détail, ils se trouvent confirmés par les faits. Dans la région de H. Boura, à une centaine de kilomètres sud-ouest du Bas-Touat, il existe bien un grand oued, dans le lit duquel s’est conservée quelque humidité, et qui de son vivant coulait indubitablement au sud-ouest. Sur le sens de l’écoulement, l’examen des gorges que l’oued s’est taillées en aval d’Haci Boura ne laisse subsister aucun doute : entre les murailles de grès et d’argiles, sur environ 500 mètres, la dénivellation est très forte, il y a eu là de véritables rapides.

C’est un fait d’autant plus intéressant que, dans ces grandes plaines monotones à l’ouest du Touat, le baromètre ne donne pas d’indications[23] utilisables pour déterminer le sens général de la pente. L’équilibre barométrique est très instable, le Sahara est le pays du vent, des orages secs, brusques et violents ; le passage d’une dépression entraîne des oscillations qui vont facilement à une dizaine de millimètres, et qui masquent tout à fait les oscillations faibles et graduelles déterminées par le changement de niveau. L’existence et l’allure de l’O. Messaoud à H. Boura est donc une indication très précieuse que la grande plaine se draine au sud-ouest. Le chapelet des oasis du Touat ne jalonne pas le moins du monde, comme l’on l’a cru d’abord le fond d’une cuvette ; c’est un accident très important sans doute au point de vue humain, comme aussi au point de vue géologique, mais insignifiant comme dénivellation dans une grande plaine doucement inclinée au sud-ouest.

Et que dans cette direction il ait existé très anciennement une tendance à la dépression dans les compartiments de l’écorce terrestre c’est ce que semblerait indiquer la composition géologique du sol. La continuité des dépôts infra-crétacés est simplement interrompue par des horsts primaires médiocrement étendus, et, dans l’état actuel de nos connaissances, rien n’empêche de croire que les grès albiens du Touat ne rejoignent, à titre de formation à peu près synchronique, les grès analogues du Djouf et du Soudan. L’idée que nous nous faisions de cette partie du Sahara se trouve donc modifiée.

Si l’on peut être affirmatif sur l’existence même de l’O. Messaoud, on ne peut pas indiquer avec précision son tracé au sud et au nord d’Haci Boura.

Haci Rezegallah. — Tout d’abord, Haci Rezegallah, le point le plus occidental de l’itinéraire est lui aussi un puits creusé dans le lit d’un oued quaternaire. Le lit est bien marqué entre ses falaises, et tapissé d’une maigre végétation partout où il n’est pas ensablé. Malgré cet ensablement, qui va fréquemment jusqu’à l’enfouissement sous des dunes puissantes, il n’est pas douteux que ce lit, après des méandres répétés, n’aille rejoindre celui de l’O. Messaoud, avec lequel il fait un angle prononcé ; — mais est-ce à titre de continuation, ou d’affluent ? En un point situé à peu près au coude formé par la réunion des deux oueds, on se trouve au sommet d’une falaise de calcaire carboniférien violet, pétri de fossiles clairs, à l’assaut de laquelle des dunes montent à droite ou à gauche, ce qui restreint malheureusement la vue d’ensemble. Cette falaise est la continuation indubitable de celle qui borde au nord le lit de l’O. Rezegallah, comme aussi de celle qui borde à l’ouest le lit de l’O. Messaoud. Mais droit devant soi, au sud, on n’aperçoit[24] plus la contre-partie attendue, l’autre rive. En contre-bas, très loin à perte de vue, on a sous ses pieds un paysage un peu indistinct, brouillé par l’entre-croisement et le poudroiement de petites dunes, mais qui semble bien être une immense plaine et peut-être une sebkha. Tout se passe donc comme si l’O. Messaoud et l’O. Rezegallah se rejoignaient dans une sebkha. Mais de cette sebkha, d’ailleurs hypothétique, l’O. Rezegallah est-il un affluent ou un effluent ? Autant de questions qui naturellement ne peuvent pas se trancher a priori.

Ce qui est certain, c’est que, dans la région de H. Boura et de H. Rezegallah, l’oued Messaoud, sinon l’actuel du moins son prédécesseur quaternaire, n’est pas le moins du monde au bout de sa course ; l’intensité de ses érosions l’atteste ; il serait absurde de supposer qu’il finisse là ; il continue, au contraire, dans une direction qui semble le conduire au Djouf et à Taoudéni. Aussi bien nous sommes ici, à Rezegallah, sur la route indigène de Taoudéni.

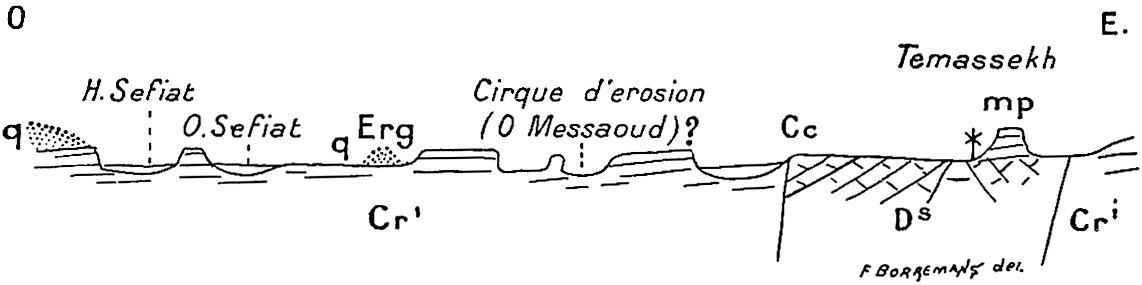

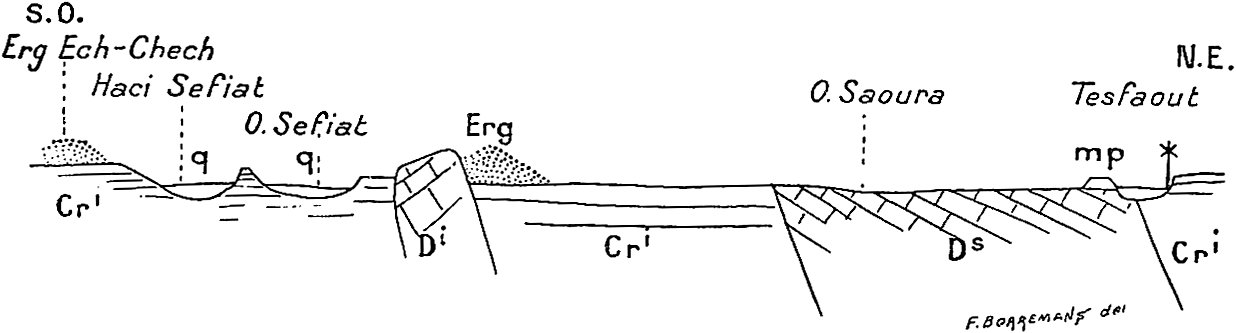

Haci Sefiat. — Au nord de Haci Boura, le lit de l’oued Messaoud est barré par un sif d’erg que je n’ai pas franchi. D’autre part, au nord du Touat, le cours de ce même oued a été relevé soigneusement par les officiers des oasis, depuis Foum el Kheneg jusqu’à la hauteur de Tesfaout. Son lit très net, mais quelquefois bi et trifide, est jalonné de puits. La route directe de Bouda à Ksabi ne s’en écarte guère. (Voir cartes Niéger et Prudhomme.) La zone d’incertitudes sur le tracé exact du fleuve va donc de Tesfaout à Haci Boura.

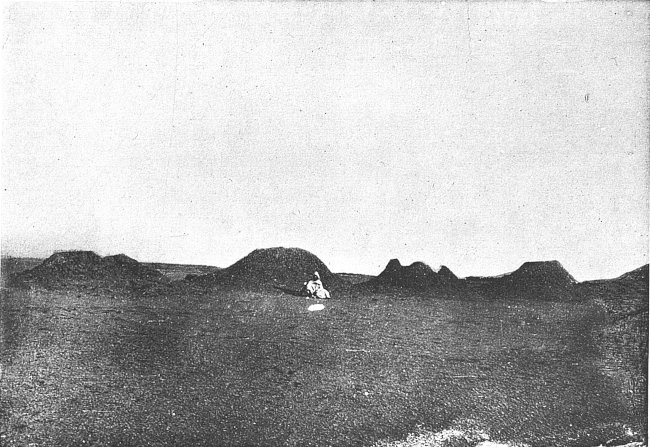

Entre ces deux points, l’itinéraire de Haci Sefiat nous fournit pourtant un jalon. Il recoupe deux grands lits quaternaires, tous deux orientés N.-S. Le plus oriental est un grand cirque d’érosion, très profondément gravé (une dizaine de mètres au moins), semé de garas, largement ouvert au sud ; il est clair qu’une rivière puissante a été à l’œuvre ici, mais on ne reconnaît plus son passage qu’à son travail d’érosion ; tout est desséché et parfaitement nu. L’oued, dans le lit duquel se trouve le puits de Sefiat, a conservé au contraire un reste de vie ; il est vrai que l’eau du puits est saumâtre au point d’être imbuvable ; les touffes vertes de hâd qui tapissent le lit sont si amères, si chargées de sel, que les chameaux n’en veulent pas, quoique le hâd passe pour leur friandise favorite. Ce n’en est pas moins la seule trace de verdure et le seul puits qu’on rencontre depuis le Touat. Apparemment c’est l’oued Messaoud, et on serait tenté de croire que le grand cirque d’érosion desséché représente un bras mort. Autour de Haci Sefiat le lit est très large et très puissamment érodé, il ressort avec[25] netteté malgré l’envahissement des dunes. Il semble d’ailleurs qu’on ait affaire à un confluent.

Le réseau des affluents. — Autour de l’artère principale le réseau des affluents commence à se dessiner sur la carte.

O. Djar’et[15]. — Les vieilles cartes par renseignements font de l’O. Djar’et un affluent de l’O. Messaoud, et placent le confluent dans le Bas-Touat au voisinage de Taourirt. C’est aujourd’hui un des oueds les mieux connus du Sahara ; les officiers des oasis ont reporté sur la carte le réseau compliqué des oueds du Mouidir, dont la réunion constitue l’O. Bota, qui prend plus bas le nom d’O. Djar’et. Qu’il aille rejoindre l’O. Messaoud, ce n’est pas douteux, mais la jonction n’a certainement pas lieu au Touat ; cela ressort avec évidence de l’itinéraire Taourirt-Ouallen (en compagnie du lieutenant Mussel)[16].

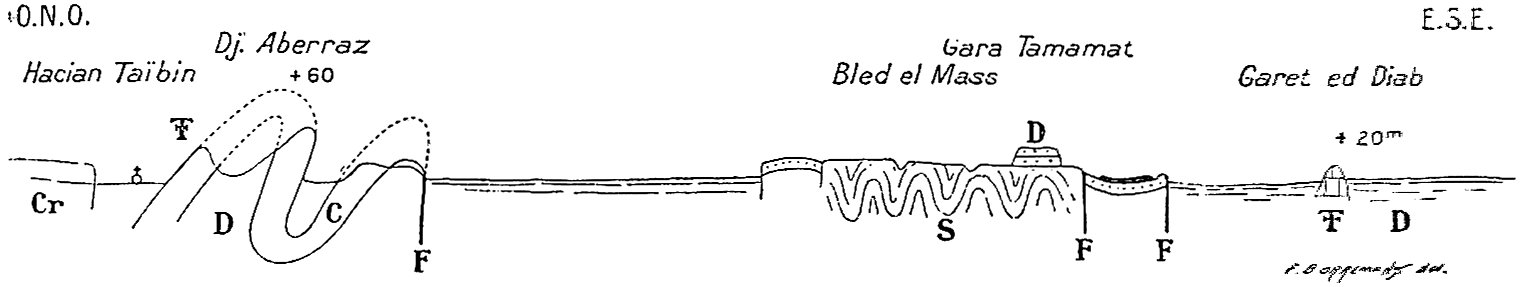

Il y a bien au sud, et à proximité de Taourirt, un point d’eau, Hacian Taibin, sur le bord d’une petite sebkha, mais la seule rivière qui y aboutisse est l’O. Chebbi, descendue du Tadmaït. Le bassin de l’O. Chebbi reste séparé de celui du Djar’et par une apophyse hercynienne (dj. Aberraz) et par un horst calédonien (Bled el Mass). En arrière de cet obstacle puissant, l’O. Djar’et s’est étalé en une immense sebkha, qui porte le nom de Mekhergan, et qui ne se trouve encore portée sur aucune carte, mais sur laquelle un certain nombre de détails précis ont été réunis.

La sebkha commence déjà sous le méridien d’Akabli (itinéraire Laperrine-Villatte) ; l’itinéraire Taourirt-Ouallen la rencontre à 80 kilomètres sud-est de Taourirt à vol d’oiseau, précisément au pied d’une butte de calcaire récifal dévonien, qui s’appelle Garet-ed-diab. Avec des étranglements et une allure en chapelet, on la voit se continuer vers le sud pendant une soixantaine de kilomètres au moins et peut-être une centaine jusque sous le parallèle du puits de Tikeidi[17], au voisinage duquel l’O. Meraguen venu de l’Açedjerad se perd dans une sebkha qui semblerait un prolongement de la sebkha Mekhergan. Elle a donc des dimensions énormes, 150 kilomètres de long peut-être, et la plupart du temps elle s’élargit à perte de vue. C’est un trait tout à fait essentiel de la géographie quaternaire, le réceptacle commun de l’oued Djar’et et de toutes les rivières de l’Ahnet.

Au voisinage d’Akabli, c’est-à-dire à l’embouchure de l’O. Djar’et, on signale des fondrières dangereuses, et l’on peut supposer par[26] analogie que la sebkha conserve sur quelques points privilégiés au débouché de grands oueds quelques traces analogues d’humidité. Mais partout ailleurs, elle est complètement morte et desséchée, si complètement aride que l’apparition d’une larve d’insecte y provoquait une exclamation de surprise. Elle cesse donc d’intéresser les indigènes nécessairement utilitaires, ils la classent simplement tanezrouft, et comprennent mal les questions qu’on leur pose au sujet de son émissaire probable.

Le problème de l’émissaire trouverait peut-être sa solution à Azelmati. C’est un misérable point d’eau, important toutefois, parce que, entre Taourirt et Ouallen, il jalonne la route la plus directe, mais la plus désolée, encore inexplorée. D’après les renseignements indigènes qui cadrent avec ce que nous avons aperçu de loin, ce point d’eau se trouverait dans une gorge, ouverte vers l’ouest, et creusée dans les argiles du Dévonien moyen, entre les garas d’Azelmati et de Chaab ; les inondations de l’O. Meraguen parviennent jusque-là (?).

Le nom d’Azelmati s’applique aussi à une vaste étendue uniforme, qui est peut-être une immense sebkha desséchée. Dans le numéro de La Géographie du 15 décembre 1907, M. Nieger donne les renseignements les plus intéressants sur cette sebkha, qui serait en somme l’épanouissement occidental de la sebkha Mekhergan. Quoi qu’il en soit[18], le baromètre indique une différence de niveau très sensible, entre les sebkhas d’Hacian Taibin et Mekhergan, cette dernière serait plus basse de 5 millimètres[19]. Plus significatives peut-être que les indications du baromètre sont celles du terrain, l’existence d’un puissant obstacle montagneux et celle de la grande sebkha elle-même. En somme, le bas Djar’et, comme l’O. Messaoud, au lieu de se rapprocher du Touat, tend à s’en éloigner vers le sud-ouest.

D’autre part, lorsque dans la traversée du Tanezrouft d’In Ziza, on voit tous les grands oueds quaternaires, descendus du Hoggar, O. Tiredjert, O. Takouiat, O. Tamanr’asset, prendre la direction de l’ouest, on reste frappé de cette convergence de toutes les rivières quaternaires vers cette cuvette médiocrement éloignée du Djouf, aux approches de laquelle tous les voyageurs ont noté un niveau très bas (120 à 150 m.). Il est difficile de se soustraire à la conclusion que[27] nous avons affaire aux différentes parties d’un même réseau fluvial quaternaire qu’on pourrait appeler le réseau de l’O. Messaoud.

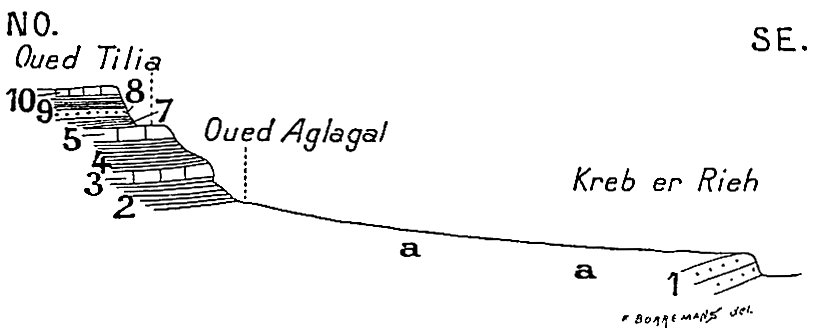

O. Tlilia. — Au nord, on peut reconstituer ce réseau avec bien plus de précision et en faisant la part bien moindre à l’hypothèse.

Tout d’abord, nous connaissons aujourd’hui des tronçons considérables de ce qui fut évidemment un grand affluent de gauche descendu du Tadmaït. La carte Niéger, comme la carte Prudhomme, portent un O. Tlilia qui draine la plus grande partie du Tadmaït, depuis le méridien d’In Salah. (Voir pl. IV, phot. 8.) Il prend sa source au voisinage de la grande falaise terminale du plateau, en un point bien déterminé, où l’érosion régressive d’un petit torrent, l’O. Aglagal, qui coule en sens inverse, a profondément entaillé la falaise, et s’est annexé la tête de vallée de l’O. Tlilia. (Voir pl. XLIII, phot. 81.) On le suit sans lacunes depuis sa source jusqu’à sa sortie des plateaux calcaires, sur une étendue de 120 kilomètres. Les cartes publiées ne donnent pas de renseignements sur ses destinées ultérieures, mais les officiers des oasis savent qu’il aboutit au Touat à Zaouiet Kounta.

Or, l’itinéraire de Haci Rezegallah croise et longe, à partir de Haci Hammoudiya un grand oued affluent de l’oued Messaoud, qui vient précisément du Bas-Touat, région d’Inzegmir. C’est évidemment la prolongation de l’O. Tlilia, ou en tout cas d’une artère fluviale dont l’O. Tlilia serait un élément constituant.

Voilà donc un grand affluent de l’O. Messaoud que nous suivons depuis sa source jusqu’à son embouchure.

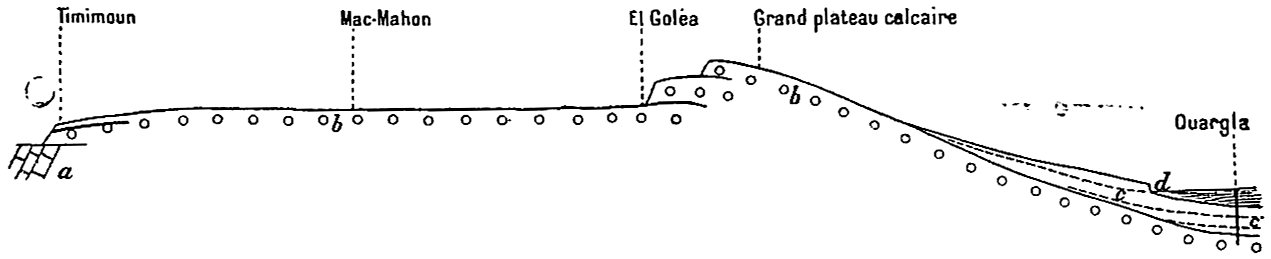

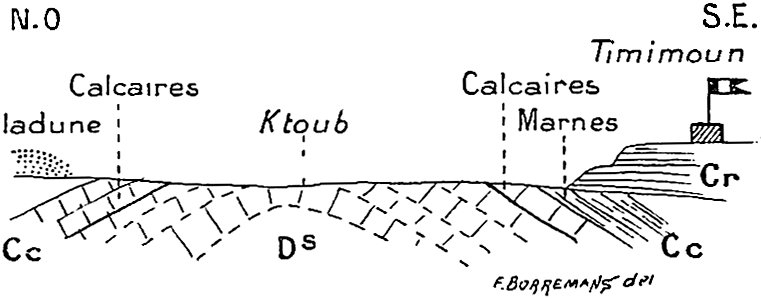

Sebkha de Timimoun. — Il ne faut pas hésiter à rattacher la sebkha de Timimoun au système de l’O. Messaoud. La forme même de la sebkha, son allongement très marqué, ses étranglements, son allure en chapelet, suggèrent l’idée qu’elle a dû être en relation avec un fleuve coulant vers le sud-ouest, et dont les hautes falaises qui encadrent la sebkha, et les garas qui la jalonnent attestent la puissance érosive.

Comment le chapelet de sebkhas du Gourara se reliait au chapelet de sebkhas du Touat, c’est ce qui apparaît beaucoup plus nettement sur la carte Niéger que sur la carte Prudhomme ; aussi bien la carte Niéger, qui est essentiellement une marqueterie d’itinéraires, une œuvre de plein air, composée sur place, est en général beaucoup plus expressive du terrain réel. On y voit très bien qu’une ligne de falaises rejoint les sebkhas de Timimoun et de Brinken. Entre Brinken et le[28] Bouda, on distingue deux lignes divergentes de jonction, l’une au sud par Sba, Meraguen, jalonnée de petites falaises ; l’autre au nord, directe de Sba au Bouda, marquée par de la verdure, un long pâturage de nebka. Aussi bien entre le Touat et le Gourara, il n’y a pas de démarcation naturelle, la ligne des oasis est continue, et cela seul serait un indice. Il faut donc admettre que l’oued quaternaire du Gourara aboutissait au Bouda, et de là il semble bien que ce soit lui et non pas l’oued Messaoud qui ait longé le Touat, sculptant ses falaises et ses garas, contenu par l’obstacle des horsts hercyniens, jusqu’à sa réunion avec l’O. Tlilia dans le voisinage de Zaouiet Kounta. Puis les deux fleuves réunis par Inzegmir, le Sali et le grand lit relevé au voisinage de Haci Hammoudiya allaient rejoindre l’O. Messaoud.

Les oueds du grand Erg. — Au nord du Gourara, le grand Erg met un obstacle sérieux mais non pas insurmontable à la reconstitution du réseau quaternaire. On voit assez nettement les artères quaternaires dont la sebkha de Timimoun est le réceptacle commun, et qui constituent l’oued du Gourara.

Le Tadmaït fournit une contribution importante, l’O. Aflissès, profondément gravé dans les plateaux calcaires, mais dont le cours n’a été reconnu qu’incomplètement et par tronçons. Il semble bien que ce soit lui qui ait creusé l’immense cirque d’érosion entre la gara bou Dhemane et la gara el Aggaia, et qui alimente encore les palmeraies tout particulièrement denses au voisinage de Timimoun.

Comme il est naturel, c’est au nord et de l’Atlas que descendent les oueds les plus nombreux. On en compte trois : l’O. Seggueur, l’O. R’arbi, l’O. Namous ; leur cours supérieur est très net, profondément encaissé dans la hammada, suivi d’ailleurs par de vieilles routes de caravanes. Mais le cours inférieur est enfoui sous les effroyables amas de sable du grand Erg, par surcroît encore très mal connu. On entrevoit cependant avec une probabilité suffisante les points de sortie au sud de l’Erg, sur la sebkha, et quelquefois même la direction générale du cours.

Un grand oued débouche à l’extrémité orientale de la sebkha du Gourara auprès d’el Hadj Guelman ; c’est à lui que la sebkha de Timimoun doit ce qu’elle conserve d’humidité et de placage quaternaire. En hiver, lorsque sont tombées les pluies lointaines sur l’Atlas et le Tadmaït, on voit, à partir d’el Hadj Guelman, et progressivement vers l’ouest, la surface de la sebkha changer de couleur, se poudrer de points blancs scintillants ; c’est le sel qui remonte,[29] témoin d’une évaporation plus énergique et par conséquent d’une augmentation dans la réserve profonde d’humidité.