Title: La vie des termites

Author: Maurice Maeterlinck

Release date: December 6, 2024 [eBook #74844]

Language: French

Original publication: Paris: Eugène Fasquelle

Credits: Laurent Vogel (This file was produced from images generously made available by the Polona digital library)

MAURICE MAETERLINCK

PARIS

BIBLIOTHÈQUE-CHARPENTIER

EUGÈNE FASQUELLE, ÉDITEUR

11, RUE DE GRENELLE, 11

1927

Eugène FASQUELLE, Éditeur, 11, rue de Grenelle, PARIS (7e).

OUVRAGES DE MAURICE MAETERLINCK

DANS LA BIBLIOTHÈQUE-CHARPENTIER | |

| La Sagesse et la Destinée (93e mille) | 1 vol. |

| La Vie des Abeilles (120e mille) | 1 vol. |

| Le Temple Enseveli (35e mille) | 1 vol. |

| Le Double Jardin (29e mille) | 1 vol. |

| L’Intelligence des Fleurs (52e mille) | 1 vol. |

| La Mort (63e mille) | 1 vol. |

| Les Débris de la Guerre (19e mille) | 1 vol. |

| L’Hôte Inconnu (31e mille) | 1 vol. |

| Les Sentiers dans la Montagne (20e mille) | 1 vol. |

| Le Grand Secret (21e mille) | 1 vol. |

THÉATRE | |

| Théâtre, Tome I. — La Princesse Maleine, L’Intruse, Les Aveugles | 1 vol. |

| Tome II. — Pelléas et Mélisande (1892), Alladine et Palomides (1894), Intérieur (1894), La Mort de Tintagiles (1894) | 1 vol. |

| Tome III. — Aglavaine et Sélysette (1896), Ariane et Barbe-bleue (1901), Sœur Béatrice (1901) | 1 vol. |

| Joyzelle, pièce en 5 actes (13e mille) | 1 vol. |

| L’Oiseau Bleu, féerie en 6 actes et 12 tableaux (69e mille) | 1 vol. |

| La Tragédie de Macbeth, de W. Shakespeare. Traduction nouvelle avec une Introduction et des Notes (6e mille) | 1 vol. |

| Marie-Magdeleine, drame en 3 actes (7e mille) | 1 vol. |

| Monna Vanna, pièce en 3 actes (50e mille) | 1 vol. |

| Monna Vanna, drame lyrique en 4 actes et 5 tableaux, livret (musique de Henry Février) [11e mille] | 1 broch. |

| Pelléas et Mélisande, drame lyrique en 5 actes (14e mille) | 1 broch. |

| Intérieur, pièce en 1 acte (4e mille) | 1 broch. |

| La Mort de Tintagiles, drame lyrique en 5 actes | 1 broch. |

| Ariane et Barbe-Bleue, conte en 3 actes. | 1 broch. |

| Le Miracle de Saint Antoine, farce en 2 actes. | 1 broch. |

| Le Bourgmestre de Stilmonde, suivi de Le Sel de la Vie (6e mille) | 1 vol. |

CHEZ DIVERS ÉDITEURS | |

| Le Trésor des Humbles (Mercure de France) | 1 vol. |

| Serres Chaudes [poésies] (Lacomblez) | 1 vol. |

| L’Ornement des Noces spirituelles, de Ruysbroeck l’Admirable, traduit du flamand et précédé d’une Introduction (Lacomblez) | 1 vol. |

| Les Disciples à Saïs et les Fragments de Novalis, traduits de l’allemand et précédés d’une Introduction (Lacomblez) | 1 vol. |

| Album de douze Chansons (Stock) | Épuisé. |

IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE :

130 exemplaires sur papier du Japon

numérotés de 1 à 130.

520 exemplaires sur papier de Hollande

numérotés de 131 à 650.

L’ÉDITION ORIGINALE

A ÉTÉ TIRÉE SUR VÉLIN BLANC MAT

ET SOUS COUVERTURE ORANGE.

Tous droits réservés.

Copyright 1926, by Eugène Fasquelle.

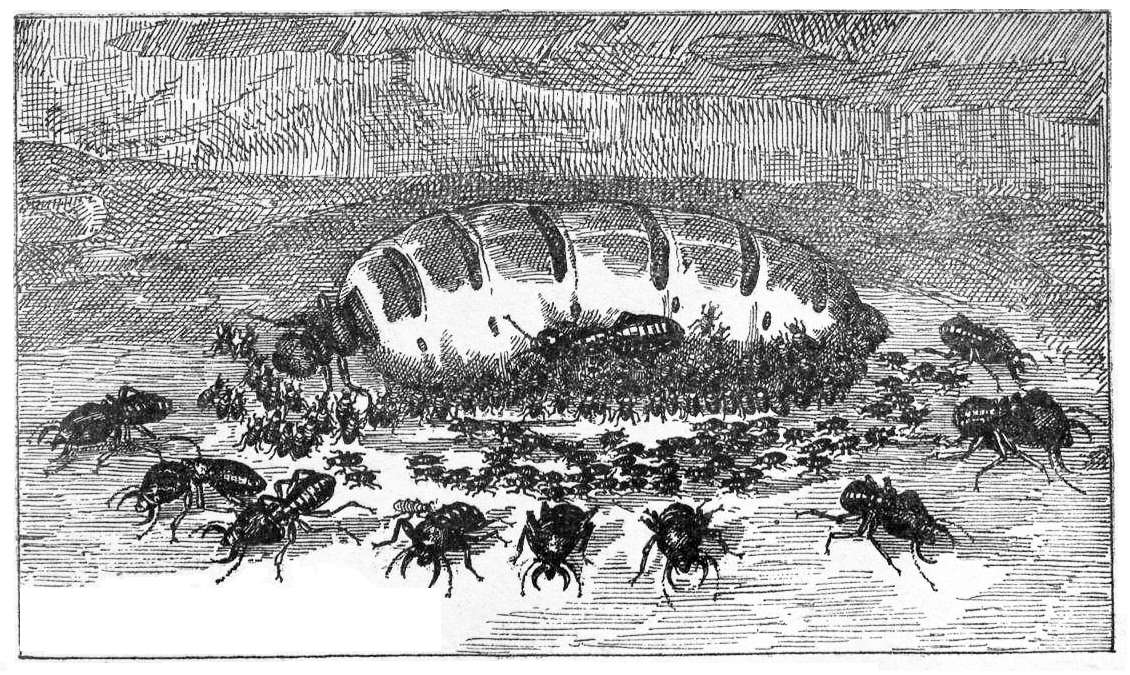

La grande masse blanche, c’est la REINE ; sur son flanc, le ROI ; tout autour, les OUVRIERS qui la caressent et la lèchent. A sa bouche, ceux qui la nourrissent ; à l’autre bout, ceux qui recueillent les œufs à leur sortie de l’oviducte. Parmi les ouvriers, de PETITS SOLDATS qui font la police. En demi-cercle au premier plan, les GRANDS SOLDATS qui montent la garde face à l’ennemi éventuel.

Dessin de Charles Doudelet,

d’après le croquis sommaire qu’un entomologiste allemand,

K. Escherich, a pu prendre d’une reine termite entourée de sa cour.

« La vie des Termites », non plus que « La Vie des Abeilles », dont toutes les assertions ont été reconnues exactes par les spécialistes, n’est pas une biographie romancée comme il est démodé d’en faire en ce moment. Je suis resté fidèle au principe qui m’a guidé dans l’œuvre précédente, qui est de ne jamais céder à la tentation d’ajouter un merveilleux imaginé ou complaisant au merveilleux réel. Étant moins jeune, il m’est plus facile de résister à cette tentation, car les années apprennent peu à peu, à tout homme, que la vérité seule est merveilleuse. Entre autres choses, elles apprennent aussi à l’écrivain que ce sont les ornements qui vieillissent d’abord et plus vite que lui et que seuls les faits strictement exposés et les réflexions sobrement, nettement formulées ont chance d’avoir demain à peu près le même aspect qu’aujourd’hui.

Je n’ai donc pas avancé un fait, rapporté une observation qui ne soit incontesté et facilement vérifiable. C’est le premier devoir quand il s’agit d’un monde aussi peu connu, aussi déconcertant que celui où nous allons pénétrer. La plus innocente fantaisie, la plus légère exagération, la plus petite inexactitude enlèverait à une étude de ce genre tout crédit et tout intérêt. J’espère qu’il y en a fort peu, à moins que sur quelque point je n’aie moi-même été induit en erreur par ceux que j’ai suivis, ce qui n’est guère probable, car je n’ai fait état que des travaux d’entomologistes professionnels, écrivains purement objectifs et très froids qui n’ont que le culte de l’observation scientifique et qui même, la plupart du temps, ne paraissent pas se rendre compte du caractère extraordinaire de l’insecte qu’ils étudient et, en tout cas, ne se soucient aucunement d’y insister et de le mettre en valeur.

J’ai emprunté peu de chose aux récits de centaines de voyageurs qui nous ont parlé des termites et qui sont souvent sujets à caution, soit qu’ils reproduisent sans critique des racontars d’indigènes, soit qu’ils paraissent enclins à l’exagération. Je n’ai fait d’exception à cette règle que lorsqu’il s’agissait d’explorateurs illustres, d’un David Livingstone, par exemple, doublé, d’ailleurs, d’un naturaliste savant et scrupuleux.

Il eût été facile, à propos de chaque affirmation, d’alourdir le bas des pages de notes et de références. Il est tel chapitre où il aurait fallu en hérisser toutes les phrases et où la glose eût dévoré le texte comme dans les plus rébarbatifs de nos manuels scolaires. Je pense que la bibliographie sommaire que le lecteur trouvera à la fin du volume en tiendra lieu d’autant plus avantageusement que la littérature consacrée aux termites n’est pas encore encombrante comme celle des abeilles.

Voilà pour les faits. Je les ai trouvés épars, diffus, dissimulés en cent endroits divers, souvent sans signification parce qu’ils étaient isolés. Comme dans La Vie des Abeilles, mon rôle s’est borné à les relier, à les grouper aussi harmonieusement que j’ai pu, à les laisser agir les uns sur les autres, à les envelopper de quelques réflexions pertinentes, et surtout à les mettre en lumière, car les mystères de la termitière sont plus ignorés que ceux de la ruche, même des curieux, de jour en jour plus nombreux, qui s’intéressent spécialement aux insectes.

Seule, l’interprétation de ces faits m’appartient plus ou moins, comme elle appartient au lecteur qui en tirera peut-être des conclusions tout à fait différentes. C’est, du reste, la seule chose qui appartienne à l’historien, et la monographie d’un insecte, surtout d’un insecte aussi singulier, n’est en somme que l’histoire d’une peuplade inconnue, d’une peuplade qui semble par moments originaire d’une autre planète, et cette histoire demande à être traitée de la même façon méthodique et désintéressée que l’histoire des hommes.

Le livre fera, si l’on veut, le pendant de La Vie des Abeilles, mais la couleur et le milieu ne sont pas les mêmes. C’est en quelque sorte le jour et la nuit, l’aube et le crépuscule, le ciel et l’enfer. D’un côté, du moins à première vue et à condition de ne pas trop approfondir, car la ruche elle aussi a ses drames et ses misères, tout est lumière, printemps, été, soleil, parfums, espace, ailes, azur, rosée et félicité sans égale parmi les allégresses de la terre. De l’autre, tout est ténèbres, oppression souterraine, âpreté, avarice sordide et ordurière, atmosphère de cachot, de bagne et de sépulcre, mais aussi, au sommet, sacrifice beaucoup plus complet, plus héroïque, plus réfléchi et plus intelligent à une idée ou à un instinct, — peu importe le nom, les résultats sont pareils, — démesuré et presque infini ; ce qui, somme toute, compense bien des beautés apparentes, rapproche de nous les victimes, nous les rend presque fraternelles et, à certains égards, bien plus que les abeilles ou que tout autre être vivant sur cette terre, fait de ces malheureux insectes les précurseurs et les préfigurateurs de nos propres destins.

Les entomologistes, s’en rapportant aux géologues, conjecturent que la civilisation des termites, qu’on appelle vulgairement fourmis blanches, bien qu’elles soient d’un blanc fort douteux, précède de cent millions d’années l’apparition de l’homme sur notre planète. Ces conjectures sont difficilement contrôlables. Du reste, comme il arrive fréquemment, les savants ne sont pas d’accord. Les uns, N. Holmgren, par exemple, les rattachant aux Protoblattoïdes qui s’éteignent dans le Permien, les reculent ainsi dans la nuit sans mesure et sans fond de la fin du Primaire. D’autres les trouvent dans le Lias d’Angleterre, d’Allemagne et de Suisse, c’est-à-dire dans le secondaire ; d’autres, enfin, ne les découvrent que dans l’Éocène supérieur, c’est-à-dire dans le Tertiaire. On en a identifié cent cinquante espèces incrustées dans l’ambre fossile. Quoi qu’il en soit, les termites remontent certainement à quelques millions d’années, ce qui est déjà satisfaisant.

Cette civilisation, la plus ancienne que l’on connaisse, est la plus curieuse, la plus complexe, la plus intelligente et, en un sens, la plus logique, la mieux adaptée aux difficultés de l’existence qui, avant la nôtre, se soit manifestée sur ce globe. A plusieurs points de vue, encore que féroce, sinistre et souvent répugnante, elle est supérieure à celle des abeilles, des fourmis et de l’homme même.

La littérature consacrée aux termites est loin d’être aussi riche que celle qui s’est accumulée autour des abeilles et des fourmis. Le premier entomologiste qui s’en soit sérieusement occupé est J.-G. Koënig qui vécut longtemps aux Indes, à Tranquebar, dans le district de Madras où il eut le loisir de les étudier. Il mourut en 1785. Vint ensuite Henry Smeathmann qui est avec Hermann Hagen le véritable père de la termitologie. Son célèbre mémoire sur certains termites africains, paru en 1781, renferme un véritable trésor d’observations et d’interprétations où ont puisé, sans l’épuiser, tous ceux qui se sont occupés de l’insecte et les travaux de ses successeurs, notamment ceux de G.-B. Haviland et de T.-J. Savage en ont presque toujours confirmé l’exactitude. Quant à Hermann Hagen, de Königsberg, en 1855, il donne à la Linnea Entomologica de Berlin une monographie méthodique et complète où il analyse avec la précision, la minutie et la conscience qu’il faut bien reconnaître que les Allemands apportent à ce genre de travaux, tout ce qu’on a écrit sur les termites depuis l’Inde et l’Égypte anciennes jusqu’à nos jours. On y trouve résumées et critiquées des centaines d’observations faites par tous les voyageurs qui les ont étudiés en Asie, en Afrique, en Amérique et en Australie.

Parmi les travaux plus récents, citons avant tout ceux de Grassi et Sandias qui fixèrent la micrologie du termite et, les premiers, soupçonnèrent le rôle étonnant de certains protozoaires dans l’intestin de l’insecte, de Charles Lespès qui nous parle d’un petit termite européen qu’il appelle, peut-être à tort, le termite lucifuge, de Fritz Müller, de Filippo Silvestri qui s’occupe des termites sud-américains, de Y. Sjöstedt qui s’intéresse aux termites africains et fait avant tout œuvre de classificateur, de W.-W. Froggatt qui, avec le naturaliste W. Saville-Kent, épuise à peu près tout ce qu’on peut dire sur les termites australiens, de E. Hegh qui s’attache spécialement aux termites du Congo ; et qui, continuant le travail de Hagen et le prolongeant jusqu’en 1922, dans un ouvrage remarquable, très complet et abondamment illustré, résume presque tout ce qu’on savait à cette date sur l’insecte dont nous nous occupons. Nous avons encore Wasmann, A. Imms, Nils Holmgren, le grand termitologue suédois ; K. Escherich, un entomologiste allemand qui, notamment, sur les termites de l’Érythrée, a fait des études extrêmement curieuses ; et enfin, pour ne pas citer inutilement tous les noms que nous retrouverons dans la bibliographie, L.-R. Cleveland qui, dans les magnifiques laboratoires de l’Université d’Harvard, poursuit depuis des années, sur les protozoaires de l’intestin de nos Xylophages, des expériences et des études qui comptent parmi les plus patientes, les plus sagaces de la biologie contemporaine. N’oublions pas non plus les intéressantes monographies de E. Bugnion que j’aurai plus d’une fois l’occasion de citer ; et renvoyons, pour le surplus, à la bibliographie qui se trouve à la fin de ce livre.

Cette littérature, bien qu’elle ne soit pas comparable à celle qu’on a consacrée aux hyménoptères, suffit néanmoins à fixer les grandes lignes d’une organisation politique, économique et sociale, en d’autres termes d’une destinée qui préfigure peut-être, du train dont nous allons et si nous ne réagissons pas avant qu’il soit trop tard, celle qui nous attend. Il est possible que nous y trouvions quelques indications intéressantes et de profitables leçons. Sans en excepter les abeilles et les fourmis, en ce moment il n’y a pas, je le répète, sur cette terre, d’être vivant qui soit tout ensemble aussi loin et aussi près de nous, aussi misérablement, aussi admirablement, aussi fraternellement humain.

Nos utopistes vont chercher, aux limites où l’imagination se décompose, des modèles de sociétés futures, alors que nous en avons sous les yeux qui sont probablement aussi fantastiques, aussi invraisemblables, et qui sait, aussi prophétiques que ceux que nous pourrions trouver dans Mars, Vénus ou Jupiter.

Le termite n’est pas un hyménoptère comme l’abeille ou la fourmi. Sa classification scientifique, assez difficile, ne paraît pas encore établie ne varietur ; mais généralement on le range dans le genre des orthoptères ou orthoptéroïdes névroptères ou neuroptères ou pseudo-névroptères, tribu des Corrodants. Actuellement, il constitue un ordre distinct : celui des Isoptères. Certains entomologistes, à cause de ses instincts sociaux, le classeraient volontiers parmi les hyménoptères.

Les grands termites habitent exclusivement les pays chauds, tropicaux ou subtropicaux. Nous avons déjà dit qu’en dépit de son nom, il est rarement blanc. Il prend plutôt, approximativement, la couleur de la terre qu’il occupe. Sa taille, selon les espèces, va de 3 à 10 ou 12 millimètres, c’est-à-dire qu’elle atteint parfois celle de nos petites abeilles domestiques. L’insecte, tout au moins quant au gros de la population, car nous verrons plus loin que son polymorphisme est invraisemblable, ressemble plus ou moins à une fourmi assez mal dessinée, au ventre allongé, barré de stries transversales, mou ou presque larvaire.

Nous verrons également qu’il est peu d’êtres que la nature ait aussi médiocrement armés en vue de la lutte pour la vie. Il n’a pas l’aiguillon de l’abeille ni la formidable cuirasse de chitine de la fourmi, son ennemie la plus acharnée. Normalement il n’a pas d’ailes ; et quand il en possède, elles ne lui sont dérisoirement prêtées qu’afin de le conduire à l’hécatombe. Il est lourd et, dépourvu de toute agilité, ne peut échapper au péril par la fuite. Aussi vulnérable qu’un ver, il est offert sans défense à tous ceux qui dans le monde des oiseaux, des reptiles, des insectes, sont avides de sa chair succulente. Il ne peut subsister que dans les régions équatoriales et, mortelle contradiction, périt dès qu’il est exposé aux rayons du soleil. Il a absolument besoin d’humidité et presque toujours est obligé de vivre dans des pays où durant sept ou huit mois ne tombe pas une goutte d’eau. En un mot, presque autant qu’envers l’homme, la nature, à son égard, s’est montrée injuste, malveillante, ironique, fantasque, illogique ou perfide. Mais aussi bien et, du moins jusqu’à ce jour, parfois mieux que l’homme, il a su tirer parti du seul avantage qu’une marâtre oublieuse, curieuse ou simplement indifférente ait bien voulu lui laisser : une petite force qu’on ne voit pas, que chez lui nous appelons l’instinct, et chez nous, sans qu’on sache pourquoi, l’intelligence. A l’aide de cette petite force qui n’a même pas encore un nom bien défini, il a su se transformer et se créer des armes qu’il ne possédait pas plus spontanément que nous ne possédions les nôtres, il a su s’organiser, se rendre inexpugnable, maintenir dans ses villes la température et l’humidité qui lui sont nécessaires, assurer l’avenir, multiplier à l’infini et devenir peu à peu le plus tenace, le mieux enraciné, le plus redoutable des occupants et des conquérants de ce globe.

C’est pourquoi il m’a semblé qu’il n’était pas oiseux de s’intéresser un instant à cet insecte souvent odieux, mais parfois admirable, de tous les êtres vivants que nous connaissons, celui qui d’une misère égale à la nôtre a su s’élever à une civilisation qui, à certains égards, n’est pas inférieure à celle que nous atteignons aujourd’hui.

On compte de douze à quinze cents espèces de termites. Les plus connus sont le Termes Bellicosus, qui édifie d’énormes monticules, le Nemorosus, le Lucifugus qui a fait une apparition en Europe, l’Incertus, le Vulgaris, le Coptotermes, le Bornensis et le Mangensis qui ont des soldats à seringue, le Rhinotermes, le Termes Planus, le Tenuis, le Malayanus, le Viator, l’un des rares qui vivent parfois à découvert et traversent les jungles, en longues lignes, les soldats encadrant les ouvriers porteurs, le Termes Longipes, le Foraminifer, le Sulphureus, le Gestroi qui attaque délibérément les arbres vivants et dont les guerriers sont féroces, le Termes Carbonarius, dont les soldats rythment d’une façon très particulière le martellement mystérieux sur lequel nous reviendrons, le Termes Latericus, le Lacessitus, le Dives, le Gilvus, l’Azarellii, le Translucens, le Speciosus, le Comis, le Laticornis, le Brevicornis, le Fuscipennis, l’Atripennis, l’Ovipennis, le Regularis, l’Inanis, le Latifrons, le Filicornis, le Sordidus qui habitent l’île de Bornéo, le Laborator, de Malacca, les Capritermes, dont les mandibules, en cornes de bouc, se détendent comme des ressorts et projettent l’insecte à vingt ou trente centimètres de distance, les Termopsis, les Calotermes qui sont les plus arriérés ; et des centaines d’autres dont l’énumération serait fastidieuse.

Ajoutons que les observations sur les mœurs de l’insecte exotique et toujours invisible sont récentes et incomplètes, que bien des points y demeurent obscurs et que la termitière est lourde de mystères.

En effet, outre qu’il habite des contrées où les naturalistes sont infiniment plus rares qu’en Europe, le termite n’est pas, ou du moins n’était pas, avant que les Américains s’y fussent intéressés, un insecte de laboratoire, et l’on ne peut guère l’étudier dans des ruches ou des boîtes de verre, comme on fait pour les abeilles et les fourmis. Les grands myrmécologues, tels que les Forel, les Charles Janet, les Lubbock, les Wasmann, les Cornetz et bien d’autres, n’ont pas eu l’occasion de s’en occuper. S’il pénètre dans un cabinet d’entomologie, c’est, généralement pour le détruire. D’autre part, éventrer une termitière n’est pas chose facile et agréable. Les coupoles qui la couvrent sont d’un ciment tellement dur que l’acier des haches s’y ébrèche et qu’il faudrait les faire sauter à la poudre. Souvent les indigènes, par peur ou superstition, refusent de seconder l’explorateur qui, comme le raconte Douville dans son voyage au Congo, est obligé de se vêtir de cuir et de se masquer afin d’échapper aux morsures de milliers de guerriers qui, en un instant, l’enveloppent et ne lâchent jamais prise. Enfin, quand elle est ouverte, elle ne livre que le spectacle d’un immense et redoutable tumulte et nullement les secrets de la vie quotidienne. Au surplus, quoi qu’on fasse, on n’atteint jamais les derniers repaires souterrains qui s’enfoncent à plusieurs mètres de profondeur.

Il existe, il est vrai, une race de termites européens, très petits et probablement dégénérés, qu’un entomologiste français, Charles Lespès, a consciencieusement étudiés il y a soixante-dix ans. On les confond assez facilement avec les fourmis, bien qu’ils soient d’un blanc légèrement ambré et presque diaphane. Ils se trouvent en Sicile, notamment dans la région de Catane et surtout dans les landes des environs de Bordeaux où ils habitent les vieilles souches de pins. Au rebours de leurs congénères des pays chauds, ils ne s’introduisent que fort rarement dans les maisons et n’y font que d’insignifiants dégâts. Ils ne dépassent pas la taille d’une petite fourmi et sont fragiles, minables, peu nombreux, inoffensifs et presque sans défense. Ce sont les parents pauvres de l’espèce, peut-être des descendants égarés et affaiblis des Lucifugus que nous retrouverons plus loin. En tous cas, ils ne peuvent nous donner qu’une idée approximative des mœurs et de l’organisation des énormes républiques tropicales.

Quelques termites vivent dans les troncs d’arbres creusés en tous sens et sillonnés de galeries qui se prolongent jusque dans les racines. D’autres, comme les Termes Arboreum, bâtissent leur nid dans les ramures et l’y fixent si solidement qu’il résiste aux plus violentes tornades et qu’il faut scier les branches pour s’en emparer. Mais la termitière classique, celle des grandes espèces, est toujours souterraine. Rien n’est plus déconcertant, plus fantastique que l’architecture de ces demeures, qui varie selon les pays et dans une même contrée, selon les races, les conditions locales, les matériaux disponibles, car le génie de l’espèce est inépuisablement inventif et s’accommode à toutes les circonstances. Les plus extraordinaires sont les termitières australiennes dont W. Saville-Kent, dans son imposant in-4o The Naturalist in Australia, nous donne quelques photographies déconcertantes. Tantôt c’est un simple monticule rugueux, ayant à la base une circonférence d’une trentaine de pas, haut de trois ou quatre mètres, qui a l’air d’un pain de sucre avarié et tronqué. Ailleurs, elles offrent l’aspect d’énormes tas de boue, de formidables bouillons de grès dont l’ébullition aurait été subitement figée par un vent sibérien, à moins qu’elles ne fassent penser aux larmoyantes concrétions calcaires de gigantesques stalagmites enfumées par les torches dans des grottes célèbres et trop visitées, ou encore à l’informe amas de cellules, cent mille fois agrandi, où certaines abeilles sauvages et solitaires thésaurisent leur miel ; à des superpositions, à des imbrications de champignons, à d’invraisemblables éponges enfilées au petit bonheur, à des meules de foin ou de blé vieillies dans les tempêtes, à des moyettes normandes, picardes ou flamandes, car le style des moyettes est aussi tranché et aussi stable que celui des maisons. Les plus remarquables de ces édifices, qu’on ne trouve qu’en Australie, appartiennent au termite Boussole, Magnétique ou Méridien, ainsi nommé parce que ses demeures sont toujours rigoureusement orientées du nord au sud, la partie la plus large vers le midi, la plus étroite vers le septentrion. Au sujet de cette curieuse orientation, les entomologistes ont hasardé diverses hypothèses, mais n’ont pas encore trouvé une explication qui s’impose. Avec leurs aiguilles, leur floraison de pinacles, leurs arcs-boutants, leurs multiples contreforts, leurs couches de ciment qui débordent les unes sur les autres, elles évoquent les cathédrales érodées par les siècles, les châteaux en ruine qu’imagine Gustave Doré ou les burgs fantomatiques que peignait Victor Hugo en diluant une tache d’encre ou de marc de café. D’autres, d’un style plus réservé, présentent un conglomérat de colonnes ondulées dont un homme à cheval et armé d’une lance n’atteint pas le faîte, ou jaillissent parfois à six mètres de hauteur comme des pyramides émaciées ou des obélisques rongés et délités par des millénaires plus ravageurs que ceux de l’Égypte des Pharaons.

Ce qui explique les bizarreries de ces architectures, c’est que le termite ne construit pas comme nous ses maisons du dehors, mais du dedans. Non seulement, étant aveugle, il ne voit pas ce qu’il édifie, mais même s’il y voyait, ne sortant jamais, il ne pourrait s’en rendre compte. Il ne s’intéresse qu’à l’intérieur de son logis et non point à son aspect extérieur. Quant à la façon dont il s’y prend pour bâtir ainsi ab intra et à tâtons, ce qu’aucun de nos maçons n’oserait hasarder, c’est un mystère qui n’est pas encore bien éclairci. On n’a pas encore assisté à l’édification d’une termitière et les observations de laboratoire sont difficiles, attendu que dès la première heure les termites couvrent le verre de leur ciment ou au besoin le matent à l’aide d’un liquide spécial. Il ne faut pas perdre de vue que le termite est avant tout un insecte souterrain. Il s’enfonce d’abord dans le sol, le creuse, et le monticule qui émerge n’est qu’une superstructure accessoire mais inévitable, formée de déblais transformés en logements qui s’élèvent et s’étendent selon les besoins de la colonie.

Néanmoins, les observations d’un entomologiste provençal, M. E. Bugnion, qui durant quatre ans étudia de près les termites de Ceylan, peuvent nous donner quelque idée de leur façon de procéder. Il s’agit du termite des cocotiers, l’Eutermes Ceylonicus, qui a des soldats à seringue (nous verrons plus loin ce que c’est). « Cette espèce, dit M. E. Bugnion, fait son nid dans la terre, sous les racines du cocotier, parfois encore au pied du palmier Kitul, dont les indigènes tirent un sirop. Des cordons grisâtres, disposés le long des arbres, montant des racines jusqu’au bourgeon terminal, trahissent la présence de ces insectes. Ces cordons qui ont à peu près l’épaisseur d’un crayon, sont autant de petits tunnels destinés à protéger contre les fourmis les termites (ouvriers et soldats) qui vont aux provisions au haut des arbres.

» Formés de débris de bois et de grains de terre agglutinés, les cordons des Eutermes sont pour le naturaliste un précieux sujet d’études. Il suffit d’enlever avec un couteau un petit segment du tunnel pour pouvoir suivre à la loupe le travail de reconstruction.

» Une expérience de ce genre a été faite sur la plantation de Seenigoda, le 19 décembre 1909. Il est 8 heures du matin, la journée est magnifique. Le thermomètre marque 25°. Le cordon exposé à l’orient se trouve justement en plein soleil. Ayant gratté la paroi sur une longueur de un centimètre, je vois tout d’abord une douzaine de soldats se présenter à l’ouverture, puis, faisant quelques pas, se disposer en cercle avec leurs cornes frontales dirigées en dehors, prêts à faire face à un ennemi éventuel. Revenu après un quart d’heure d’absence, je constate que les termites, tous rentrés dans la galerie, sont déjà occupés à réparer la partie détruite. Une rangée de soldats se tiennent au niveau de l’ouverture, les têtes dirigées en dehors, leurs corps retirés à l’intérieur. Agitant vivement leurs antennes, ils sont occupés à mâchonner les bords de la brèche et à les imbiber de leur salive. Un liséré humide, de couleur plus foncée que le reste de la paroi, se voit déjà tout autour. Bientôt survient un travailleur d’un nouveau genre, appartenant cette fois à la caste des ouvriers. Après avoir reconnu la place au moyen de ses antennes, il se tourne brusquement et présentant son extrémité annale, dépose sur la brèche une gouttelette opaque, d’un jaune brunâtre, expulsé de son rectum. Un autre ouvrier qui tient à la bouche un grain de sable se montre peu après, venu lui aussi de l’intérieur. Le grain de sable qui fait l’office d’un petit moellon est déposé sur la gouttelette à l’endroit marqué.

» La manœuvre se répète maintenant d’une manière régulière. Je puis voir tour à tour pendant une demi-heure un termite (ouvrier) inspecter la brèche, se retourner, émettre sa gouttelette jaune, et un autre chargé d’un grain de sable, le poser sur le bord. Quelques-uns apportent, au lieu de grains de sable, de petits débris de bois. Les soldats qui remuent constamment leurs antennes paraissent spécialement préposés à protéger les ouvriers et à diriger leur travail. Alignés comme au début au niveau de l’ouverture, ils s’écartent au moment où un ouvrier se présente et lui montrent, semble-t-il, l’endroit où il doit déposer son fardeau.

» Le travail de réparation, entièrement exécuté de l’intérieur, a duré une heure et demie ; soldats et ouvriers (ces derniers relativement en petit nombre) se sont d’un commun accord partagé la besogne. »

De son côté, le Dr K. Escherich a eu l’occasion d’observer, dans un jardin botanique tropical, la façon de procéder des Termes Redemanni Wasm. et a remarqué qu’ils ont un plan bien déterminé. Ils commencent par la construction d’une sorte d’échafaudage constitué par les cheminées d’aération, transforment ensuite cet échafaudage en bâtisse massive en en remplissant tous les vides, et achèvent l’édifice en en égalisant soigneusement les parois.

En certains points du Queensland ou Australie occidentale, principalement au Cap York, et surtout aux environs de l’Albany Pass, les termitières s’étendent sur près de deux kilomètres qu’elles peuplent de pyramides symétriques et régulièrement espacées. Elles rappellent d’immenses champs couverts de ces moyettes dont je viens de parler, les tombes de la vallée de Josaphat, une fabrique de poteries abandonnée ou ces étranges alignements de Carnac, en Bretagne, et font l’étonnement des voyageurs qui, les apercevant du pont du navire, ne peuvent croire qu’elles soient l’œuvre d’un insecte moins gros qu’une abeille.

En effet, la disproportion entre l’œuvre et l’ouvrier est presque invraisemblable. Une termitière moyenne, de quatre mètres, par exemple, mise à l’échelle humaine, nous donnerait un monument haut de six ou sept cents mètres, c’est-à-dire tel que l’homme n’en a jamais construit.

Il existe, sur d’autres points du globe, des agglomérations analogues, mais elles tendent à disparaître devant la civilisation qui en utilise les matériaux, notamment pour la construction des routes et des maisons, car elles fournissent un ciment incomparable. Le termite avait appris à se défendre contre tous les animaux, mais il n’avait pas prévu l’homme d’aujourd’hui. En 1835, l’explorateur Aaran découvrit, au nord du Paraguay, une de ces confédérations qui avait quatre lieues de circonférence et où les termitières étaient plantées si dru qu’elles ne laissaient pas entre elles des intervalles de plus de quinze à vingt pieds. De loin, elles figuraient une énorme ville bâtie d’innombrables petites huttes et donnaient au paysage, dit naïvement notre voyageur, un aspect tout à fait romantique.

Mais les plus grandes termitières se trouvent en Afrique centrale, notamment dans le Congo belge. Celles qui mesurent six mètres de hauteur ne sont pas rares ; et quelques-unes en ont sept ou huit. A Monpono, une tombe érigée sur une termitière pareille à une colline, domine la campagne environnante. Une avenue d’Elisabethville, dans le Haut-Katanga, nous montre, sectionnée par le passage de la route, une termitière qui est deux fois plus élevée que le bungalow qui lui fait face ; et pour la construction du chemin de fer de Sakania, il fallut faire sauter à la dynamite certains de leurs monticules dont les ruines dépassent la cheminée des locomotives. On trouve encore dans le même pays des termitières tumuliformes qui, éventrées, ont l’aspect de véritables maisons à deux ou trois étages dans lesquelles l’homme pourrait s’installer.

Ces monuments sont d’une solidité telle qu’ils résistent à la chute des plus grands arbres, si fréquente en ces pays de tornades, et que le gros bétail, sans les ébranler, les escalade afin de brouter l’herbe qui croît à leur sommet ; car le limon ou plutôt l’espèce de ciment dont ils sont formés, outre qu’il participe à l’humidité soigneusement entretenue à l’intérieur de l’édifice, ayant été trituré par l’insecte et ayant passé par son intestin, est d’une fertilité extraordinaire. Parfois même il y pousse des arbres que, chose étrange, le termite, qui détruit tout ce qu’il rencontre, respecte religieusement.

Quel est l’âge de ces édifices ? Il est bien difficile de l’évaluer. En tout cas, leur croissance est très lente et d’une année à l’autre on n’y voit aucun changement. Autant que s’ils étaient taillés dans la pierre la plus dure, ils résistent indéfiniment aux pluies diluviennes des tropiques. De constantes et soigneuses réparations les maintiennent en bon état, et comme, à moins de catastrophe ou d’épidémie, il n’y a aucune raison pour qu’une colonie qui renaît sans cesse arrive jamais à sa fin, il est fort possible que certains de ces monticules remontent à des temps très anciens. L’entomologiste W. W. Froggatt, qui a exploré un nombre considérable de termitières, n’en a trouvé qu’une seule abandonnée, sur laquelle avait passé la mort. Il est vrai qu’un autre naturaliste, G. F. Hill, estime que dans le Queensland septentrional, quatre-vingt pour cent des nids du Drepanotermes Silvestrii et de l’Hamitermes Perplexus sont envahis peu à peu et ensuite occupés d’une manière permanente, par une fourmi, l’Iridomyrmex Sanguineus. Mais nous reparlerons de la guerre immémoriale des fourmis et des termites.

Ouvrons avec W. W. Froggatt un de ces édifices où grouillent des millions d’existences, bien qu’au dehors on n’y trouve aucune trace de vie, qu’ils semblent aussi déserts qu’une pyramide de granit et que rien ne trahisse l’activité prodigieuse qui y fermente jour et nuit.

Comme je l’ai déjà dit, l’exploration n’est pas facile, et avant W. W. Froggatt, bien peu de naturalistes avaient obtenu des résultats satisfaisants. Améliorant les méthodes antérieures et mieux outillé que ses devanciers, l’éminent entomologiste de Sidney fait d’abord scier le nid par le milieu, puis obliquement de haut en bas. Ses observations, jointes à celles de T. J. Savage, nous donnent une idée générale et suffisante de la distribution de la termitière.

Sous une coupole de bois mâché et granulé d’où rayonnent de nombreux passages, au centre de la cité, à 15 ou 30 centimètres au-dessus de la base, se trouve une masse ronde de grosseur variable, selon l’importance de la termitière, mais qui, agrandie aux proportions humaines, serait plus vaste et plus haute que le dôme de Saint-Pierre de Rome. Elle est formée de minces couches d’une matière ligneuse, assez molle, qui s’enroulent concentriquement comme du papier brun. C’est ce que les entomologistes anglais appellent la « Nursery », que nous nommerons le Nid et qui correspond aux rayons à couvain de nos abeilles. Il est généralement plein de millions de petites larves, pas plus grosses qu’une tête d’épingle, et les murs, apparemment pour en assurer la ventilation, sont percés de milliers d’ouvertures minuscules. La température y est sensiblement plus élevée que dans d’autres parties de la termitière, car il semble que les termites aient connu bien avant nous les avantages d’une sorte de chauffage central. Toujours est-il que lorsque la fraîcheur de l’air extérieur la rend plus sensible, la chaleur contenue dans le nid est telle que T. J. Savage ayant un jour ouvert assez brusquement les grandes galeries du centre et voulant y regarder de trop près, recula devant le souffle chaud qui le frappa au visage, manqua, dit-il, de lui couper la respiration et embua complètement les verres de son lorgnon.

Comment cette température constante, qui est pour les termites une question de vie ou de mort, puisqu’un écart de 16° suffit à les tuer, est-elle entretenue ? T. J. Savage l’explique par la théorie du thermosiphon, la circulation de l’air chaud et de l’air froid étant assurée par des centaines de couloirs qui parcourent tout le logis. Quant à la source de chaleur qui, selon les heures et les saisons, ne doit pas être uniquement solaire, elle est probablement alimentée par la fermentation d’amas d’herbes ou de débris humides.

Rappelons que les abeilles règlent également à volonté, la température générale de la ruche et celle de ses diverses parties. Cette température, durant l’été, ne dépasse pas 85° Fahrenheit et, l’hiver, ne descend pas au-dessous de 80°. La constante thermique est assurée par la combustion des aliments et par des équipes de ventileuses. Dans la grappe où s’élabore la cire, elle s’élève jusqu’à 95° grâce à la suralimentation des cirières.

Des deux côtés de cette « Nourricerie » d’où des galeries mènent vers de plus belles chambres, des œufs blancs et oblongs sont empilés en petits tas, comme des grains de sable. Ensuite, en descendant, nous arrivons à l’appartement qui renferme la reine. Des voûtes le soutiennent ainsi que les pièces adjacentes. Le sol est parfaitement uni et le plafond, bas et cintré, ressemble au dôme que formerait un verre de montre. Il est impossible à la reine de quitter cette cellule, tandis que les ouvriers et les soldats qui la soignent et la gardent entrent et sortent librement. Cette reine, d’après les calculs de Smeathmann, est vingt ou trente fois plus grosse que l’ouvrier. Cela semble vrai pour les espèces supérieures, notamment le Termes Bellicosus et le Natalensis ; car la taille de la reine est généralement en rapport direct avec l’importance de la colonie. Pour les espèces moyennes, T. J. Savage a constaté que dans un nid où l’ouvrier pèse dix milligrammes, la reine en accuse douze mille. Par contre, chez les espèces primitives, les Calotermes, par exemple, la reine est à peine plus grande que l’insecte ailé.

La loge royale est du reste extensible et on l’élargit à mesure que prospère l’abdomen de la souveraine. Le roi l’habite avec elle, mais on ne l’aperçoit guère, étant presque toujours épouvanté et modestement caché sous l’énorme ventre de son épouse. Nous reparlerons des destinées, des malheurs et des prérogatives de ce couple royal.

De ces loges, de grands chemins descendent vers les sous-sols où s’ouvrent de vastes salles soutenues par des piliers. Les emménagements en sont moins connus, car pour les explorer il faut d’abord les démolir à coups de hache ou de pioche. Tout ce qu’on peut savoir, c’est que là, comme du reste autour des loges, se superposent d’innombrables cellules occupées par des larves et des nymphes à divers stades de leur évolution. Plus on descend, plus augmentent le nombre et la taille des jeunes termites. Là aussi se trouvent les magasins où s’entassent le bois mâché et l’herbe coupée en tout petits morceaux. Ce sont les provisions de la colonie. Du reste, en cas de disette, quand manque le bois frais, les murs mêmes de tout l’édifice fournissent, comme dans les contes de fées, les vivres nécessaires, étant fait de matière excrémentielle, c’est-à-dire, dans le monde qui nous occupe, éminemment comestible.

Chez certaines espèces, une partie importante des étages supérieurs est réservée à la culture de champignons spéciaux qui remplacent les protozoaires que nous retrouverons au chapitre suivant et qui comme eux sont chargés de transformer le vieux bois ou l’herbe sèche afin de les rendre assimilables.

Dans d’autres colonies, on trouve de véritables cimetières installés à la partie supérieure du monticule. Il est permis de supposer qu’en cas d’accident ou d’épidémie, les termites de ces colonies ne pouvant marcher du même pas que la mort et consommer en temps utile les cadavres qu’elle multiplie outre mesure, les entassent près de la surface afin que la chaleur du soleil les dessèche rapidement. Ensuite, ils les réduisent en poudre et forment ainsi une réserve de vivres dont ils nourrissent la jeunesse de la cité.

Le Drepanotermes Silvestri a même des réserves vivantes, de la viande sur pied, bien que l’expression soit ici tout à fait impropre, la viande en question n’ayant plus aucun moyen de locomotion. Quand, pour une raison que nous ne pénétrons pas, le gouvernement occulte de la termitière estime que le nombre de nymphes dépasse le nécessaire, on parque dans des chambres spéciales celles qui sont de trop, après leur avoir coupé les pattes, afin qu’à se mouvoir sans utilité, elles ne perdent pas leur embonpoint, puis on les mange au fur et à mesure des besoins de la communauté.

Chez ces mêmes Drepanotermes on découvre des installations sanitaires. Les déjections sont accumulées dans les réduits où elles durcissent et deviennent sans doute plus savoureuses.

Voilà, dans leurs grandes lignes, les emménagements de la termitière. Ils sont du reste assez variables, car il n’existe pas, nous aurons plus d’une fois l’occasion de le constater, d’animal moins routinier que notre insecte et qui sache, aussi habilement, aussi souplement que l’homme, se plier aux circonstances.

De l’énorme hypogée qui généralement s’enfonce sous terre à proportion qu’il s’élève au-dessus, rayonnent d’innombrables, d’interminables couloirs qui s’étendent au loin, à des distances qu’on n’a pas encore pu mesurer, jusqu’aux arbres, aux broussailles, aux herbes, aux maisons qui fournissent la cellulose. C’est ainsi que certaines parties de l’île de Ceylan et de l’Australie, principalement Thursday Island et l’archipel de Cap York, sur des kilomètres d’étendue, sont minées par les galeries souterraines de ces gnomes et rendues complètement inhabitables.

Au Transvaal et à Natal, le sol, d’un bout à l’autre du pays, est sillonné de termitières ; et Cl. Fuller y a trouvé, sur deux petites surfaces de 635 mètres carrés, quatorze et seize nids appartenant à six espèces différentes. Dans le Haut-Katanga, on rencontre souvent, par hectare, une termitière haute de six mètres.

Au rebours de la fourmi qui circule librement à la surface du sol, les termites, excepté les adultes ailés dont nous parlerons tout à l’heure, ne quittent pas les chaudes et humides ténèbres de leur tombeau. Ils ne cheminent jamais à découvert et naissent, vivent et meurent sans voir la lumière du jour. En un mot, il n’est pas d’insectes plus secrets. Ils sont voués à l’ombre éternelle. Si, pour se ravitailler, il leur faut franchir des obstacles qu’ils ne peuvent percer, les ingénieurs et les pionniers de la cité sont réquisitionnés. Ils construisent de solides galeries formées de débris de bois savamment malaxés et de matière fécale. Ces galeries sont tubulaires quand elles n’ont pas de soutien ; mais leurs techniciens, avec une habileté remarquable, tirent parti des moindres circonstances qui permettent la plus minime économie de travail et de matière première. Ils agrandissent, rectifient, raccordent, polissent les crevasses profitables. Si la galerie court le long d’une paroi, elle deviendra semi-tubulaire ; si elle peut suivre l’angle formé par deux murs, elle sera simplement couverte de ciment, ce qui épargne deux tiers de la besogne. Dans ces couloirs, strictement mesurés à la taille de l’insecte, de distance en distance, sont ménagés des garages analogues à ceux de nos étroites routes de montagne, afin de permettre aux porteurs encombrés de vivres de se croiser sans difficulté. Parfois, comme l’a observé Smeathmann, quand le trafic est intense, ils réservent une voie à l’aller et une autre au retour.

Ne quittons pas cet hypogée sans appeler l’attention sur une des plus étranges, des plus mystérieuses particularités de ce monde qui renferme tant d’étrangetés et de mystères. J’ai déjà fait allusion à l’humidité surprenante et invariable qu’ils parviennent à entretenir dans leurs demeures, malgré l’aridité de l’air et du sol calcinés, malgré les implacables ardeurs des interminables étés tropicaux qui tarissent les sources, dévorent tout ce qui vit sur terre et dessèchent jusqu’aux racines des grands arbres. Le phénomène est tellement anormal, que le Dr David Livingstone, le grand explorateur doublé d’un naturaliste extrêmement consciencieux que Stanley rejoignit en 1871 sur les bords du lac Tanganyika, déconcerté, se demande si, par des procédés qui nous sont encore inconnus, les habitants de la termitière ne réussissent pas à combiner l’oxygène de l’atmosphère avec l’hydrogène de leur alimentation végétale, de manière qu’à mesure qu’elle s’évapore, ils reconstituent l’eau dont ils ont besoin. La question n’est pas encore résolue, mais l’hypothèse est parfaitement vraisemblable. Nous aurons à constater plus d’une fois que les termites sont des chimistes et des biologistes qui pourraient nous donner des leçons.

Ils ont notamment résolu une fois pour toutes, plus parfaitement, plus scientifiquement que nul autre animal, hors peut-être certains poissons, le problème capital de toute vie, c’est-à-dire le problème de l’alimentation. Ils ne se nourrissent que de cellulose qui est, après les minéraux, la substance la plus répandue sur notre terre, puisqu’elle forme la partie solide, l’armature de tous les végétaux. Partout où il y a un bois, des racines, des ronces, une herbe quelconque, ils trouvent donc d’inépuisables réserves. Mais, ainsi que la plupart des animaux, ils ne peuvent digérer la cellulose. Comment font-ils pour se l’assimiler ? Ils ont, selon les espèces, tourné la difficulté de deux façons pareillement ingénieuses. Pour les termites champignonnistes dont nous reparlerons, la question est assez simple ; mais pour les autres, elle était demeurée fort obscure et il n’y a pas bien longtemps que L. R. Cleveland, grâce aux puissantes ressources de son laboratoire de l’Université d’Harvard, l’a complètement élucidée. Il a d’abord constaté que de tous les animaux qu’on a étudiés, les termites xylophages possèdent la faune intestinale la plus variée et la plus abondante ; elle représente à peu près la moitié du poids de l’insecte. Quatre formes de protozoaires flagellés bourrent littéralement ses entrailles, ce sont, par ordre de grandeur : le Trichonympha Campanula qui y pullule par millions, le Leidyopsis Sphærica, le Trichomonas et le Streblomastix Strix. On ne les trouve dans aucun autre animal. Afin d’éliminer cette faune, on soumet, durant vingt-quatre heures, le termite à une température de 36°. Il n’en paraît nullement incommodé, mais tous ses parasites abdominaux sont anéantis. Le termite ainsi débarrassé, ou « défauné », comme disent les techniciens, si on le nourrit de cellulose, peut vivre de dix à vingt jours, après quoi il meurt de faim. Mais qu’avant l’échéance fatale, on lui restitue ses protozoaires, il continue de vivre indéfiniment[1].

[1] D’après les expériences de L. R. Cleveland, Trichonympha et Leidyopsis permettent, l’un et l’autre, à leur hôte de vivre indéfiniment, mais Trichomonas seul ne lui permet pas une survie dépassant soixante à soixante-dix jours ; quant au Streblomastix, il n’a aucune influence sur la vie de son hôte ; son existence comme celle du termite dépend de la présence des autres protozoaires. Quand on fait disparaître les Trichonympha, les Leidyopsis seuls se multiplient plus activement et remplacent les Trichonympha. Quand les Trichonympha et les Leidyopsis ont tous deux disparu, les Trichomonas les suppléent partiellement.

Ces curieuses expériences furent faites sur le grand termite du Pacifique : Termopsis Nevadensis Hagen. On obtient à volonté l’élimination de l’un ou l’autre des quatre protozoaires à l’aide de jeûnes ou d’oxygénation. Par exemple, après six jours de jeûne, Trichonympha Campanula périt, les trois autres subsistent ; après huit jours, Leidyopsis Sphaerica succombe, après vingt-quatre heures d’oxygénation à l’atmosphère, Trichomonas meurt tandis que les trois autres résistent, etc.

On voit au microscope le protozoaire absorber, par invagination, dans l’intestin de son hôte, les particules de bois, les digérer, puis mourir pour être à son tour digéré par le termite.

De son côté, sorti de l’intestin, le protozoaire périt presque immédiatement, même si on le met sur un tas de cellulose. C’est un cas d’indissoluble symbiose, comme la nature nous en donne quelques exemples.

Il n’est pas inutile d’ajouter que les expériences de L. R. Cleveland ont été faites sur plus de cent mille termites.

Quant à savoir comment ils fixent l’azote atmosphérique dont ils ont besoin pour élaborer les protéines, ou comment ils transforment les carbohydrates en protéines, la question est encore à l’étude.

D’autres espèces, de grande taille, d’une civilisation plus avancée, n’ont pas de protozoaires intestinaux, mais confient la première digestion de la cellulose à de minuscules cryptogames dont ils sèment les spores sur un compost savamment préparé. Ils aménagent ainsi, au centre de la termitière, de vastes champignonnières qu’ils cultivent méthodiquement, comme le font, dans les anciennes carrières des environs de Paris, les spécialistes de l’Agaric comestible. Ce sont de véritables jardins où s’élèvent des meules consacrées à un Agaric (Volvaria eurhiza) et à un Xylaria (Xylaria nigripes). Leurs procédés nous sont encore inconnus, car on a vainement tenté d’obtenir dans les laboratoires les boules blanches de cet agaric appelées mycotêtes ; elles ne prospèrent que dans la termitière.

Quand ils abandonnent la cité natale pour émigrer ou fonder une colonie nouvelle, ils ont toujours soin d’emporter une certaine quantité de ces champignons ou du moins de leurs conidies qui en sont la semence.

Quelle est l’origine de cette double digestion ? On en est réduit à des conjectures plus ou moins acceptables. Il est vraisemblable qu’il y a des millions d’années, les ancêtres des termites qu’on découvre dans le secondaire ou le tertiaire trouvaient en abondance des aliments qu’ils pouvaient digérer sans le secours d’un parasite. Une longue disette survint-elle qui les força de se nourrir de débris ligneux, et seuls ceux qui, parmi des milliers d’autres infusoires, hébergeaient le protozoaire spécifique, survécurent-ils ?

Remarquons qu’aujourd’hui encore ils digèrent directement l’humus qui est, comme on sait, formé de substances végétales décomposées ou déjà digérées par des bactéries. Ceux dont on a supprimé les protozoaires et qui sont sur le point de mourir de faim, reviennent à la vie et prospèrent indéfiniment si on les met au régime exclusif de l’humus. Il est vrai qu’à ce régime les protozoaires ne tardent pas à reparaître dans l’intestin.

Mais pourquoi ont-ils renoncé à l’humus ? Est-ce parce que dans les pays chauds il est moins abondant, moins accessible que la cellulose proprement dite ? Est-ce l’apparition de la fourmi qui rendit le ravitaillement en humus plus difficile et plus dangereux ? L. R. Cleveland, de son côté, suppose que pendant qu’ils se nourrissaient d’humus, ils absorbaient en même temps des particules de bois qui contenaient des protozoaires, lesquels multiplièrent et les habituèrent à la xylophagie exclusive.

Ces hypothèses sont plus ou moins discutables. On n’en néglige qu’une : l’intelligence et la volonté des termites. Pourquoi ne pas admettre qu’ils aient trouvé plus commode et préférable d’héberger en eux leurs protozoaires digestifs, ce qui leur permit de renoncer à l’humus et de manger n’importe quoi ? C’est assurément ce qu’aurait fait l’homme s’il s’était trouvé à leur place.

Pour les termites fongicoles, c’est-à-dire pour ceux qui cultivent les champignons, la dernière hypothèse est la seule défendable. Il est évident qu’à l’origine des champignons naquirent spontanément sur les débris d’herbes et de bois accumulés dans leurs caves. Ils durent constater que ces champignons fournissaient une nourriture beaucoup plus riche, plus sûre et plus directement assimilable que l’humus ou les déchets ligneux, et qu’ils avaient en outre l’avantage de les débarrasser de protozoaires encombrants qui les alourdissaient. Ils cultivèrent dès lors méthodiquement ces cryptogames. Ils perfectionnèrent cette culture à tel point qu’aujourd’hui, par d’attentifs sarclages, ils éliminent toutes les autres espèces qui naissent dans leurs jardins et n’y laissent prospérer que les deux variétés d’Agaric et de Xylaria reconnues les meilleures. En outre, à côté des jardins en exploitation, ils préparent des jardins supplémentaires, des jardins d’attente, avec réserves de semences destinées à l’édification rapide de couches de secours, afin de remplacer celles qui se sentent brusquement fatiguées ou stérilisées, comme il arrive fréquemment dans le monde fantasque des cryptogames.

Évidemment, ou tout au moins probablement, c’est au hasard que tout cela est dû ; comme c’est également du hasard que vint l’idée de la culture en meules qui est la plus pratique, comme l’attestent les champignonnières des environs de Paris.

Remarquons du reste que la plupart de nos inventions sont attribuables au hasard. C’est presque toujours une indication, une insinuation de la nature qui nous met sur la voie. Il importe ensuite de tirer parti de l’indication, d’en exploiter les conséquences, c’est ce que firent les termites aussi ingénieusement, aussi systématiquement que nous l’aurions fait. Quand il s’agit de l’homme, c’est un triomphe de son intelligence, quand il est question du termite, c’est la force des choses ou le génie de la nature.

L’organisation sociale et économique de la termitière est beaucoup plus étrange, plus compliquée et plus déconcertante que celle de la ruche. On trouve dans la ruche des ouvrières, du couvain, des mâles et une reine qui n’est au fond qu’une ouvrière dont les organes reproducteurs se sont librement développés. Tout ce monde se nourrit du miel et du pollen récoltés par les ouvrières. Dans la termitière, le polymorphisme est plus surprenant. D’après Fritz Müller, Grassi et Sandias, classiques de la termitologie, on compte de onze à quinze formes d’individus issus d’œufs en apparence identiques. Sans entrer dans le détail compliqué et trop technique de certaines de ces formes que faute de mieux on a nommées formes 1, 2 et 3, nous nous bornerons à étudier les trois castes (qui du reste comprennent des subdivisions), et qu’on peut appeler la caste laborieuse, la caste guerrière et la caste reproductrice.

Dans la ruche, nous le savons, la femelle règne seule : c’est le matriarcat absolu. A une époque préhistorique, soit par révolution, soit par évolution, les mâles ont été relégués à l’arrière-plan et quelques centaines d’entre eux sont simplement tolérés durant un certain temps comme un mal onéreux mais inévitable. Sortis d’un œuf semblable à ceux dont naissent les ouvrières, mais non fécondé, ils forment une caste de princes fainéants, goulus, turbulents, jouisseurs, sensuels, encombrants, imbéciles et manifestement méprisés. Ils ont l’œil magnifique mais le cerveau très étroit et sont dépourvus de toute arme, ne possédant pas l’aiguillon de la travailleuse qui au fond n’est que l’oviducte qu’une virginité immémoriale a transformé en stylet empoisonné. Après les vols nuptiaux, leur mission accomplie, ils sont massacrés sans gloire, car les vierges prudentes et impitoyables ne daignent pas tirer contre une telle engeance le poignard précieux et fragile réservé aux grands ennemis. Elles se contentent de leur arracher une aile et les jettent à la porte de la ruche où ils meurent de froid et de faim.

Dans la termitière une castration volontaire remplace le matriarcat. Les ouvriers sont ou mâles ou femelles, mais leur sexe est complètement atrophié et à peine différencié. Ils sont totalement aveugles, n’ont pas d’armes, n’ont pas d’ailes. Seuls ils sont chargés de la récolte, de l’élaboration et de la digestion de la cellulose et nourrissent tous les autres habitants. Hors eux, aucun de ces habitants, que ce soit le roi, la reine, les guerriers ou ces étranges substituts et ces adultes ailés dont nous reparlerons, n’est capable de profiter des vivres qui se trouvent à sa portée. Ils mourraient de faim sur le plus magnifique tas de cellulose, les uns, comme les guerriers, parce que leurs mandibules sont tellement monstrueuses qu’elles rendent la bouche inaccessible, les autres, comme le roi, la reine, les adultes ailés qui quittent le nid et les individus mis en réserve ou en observation pour remplacer au besoin les souverains morts ou insuffisants, parce qu’ils n’ont pas de protozoaires dans l’intestin. Les travailleurs seuls savent manger et digérer. Ils sont en quelque sorte l’estomac et le ventre collectifs de la population. Quand un termite, à quelque classe qu’il appartienne, a faim, il donne un coup d’antenne à l’ouvrier qui passe. Aussitôt celui-ci fournit au solliciteur en bas âge, c’est-à-dire susceptible de devenir roi, reine ou insecte ailé, ce qu’il a dans l’estomac. Si le quémandeur est adulte, le travailleur se tourne tête-bêche et lui cède généreusement ce que contient son intestin.

On le voit, c’est le communisme intégral, le communisme de l’œsophage et des entrailles, poussé jusqu’à la coprophagie collective. Rien ne se perd dans la sinistre et prospère république où se réalise, au point de vue économique, le sordide idéal que la nature semble nous proposer. Si quelqu’un change de peau, sa défroque est immédiatement dévorée ; si quelqu’un meurt, ouvrier, roi, reine ou guerrier, le cadavre est à l’instant consommé par les survivants. Nul déchet, le nettoyage est automatique et toujours profitable, tout est bon, rien ne traîne, tout est comestible, tout est cellulose, et les excréments sont réutilisés presque indéfiniment. L’excrément est du reste la matière première, si l’on peut dire, de toutes leurs industries, y compris, nous venons de le voir, celles de l’alimentation. Leurs galeries, par exemple, sont intérieurement polies et vernissées avec le plus grand soin et le vernis employé est exclusivement stercoral. S’agit-il de fabriquer un tuyau, d’étayer un cheminement, de construire des cellules ou des loges, d’édifier des appartements royaux, de réparer une brèche, d’obturer une fissure par où pourrait se glisser un filet d’air frais, un rayon de lumière, choses entre toutes épouvantables, c’est encore aux résidus de leur digestion qu’ils recourent. On dirait qu’ils sont avant tout des chimistes transcendantaux dont la science a surmonté tout préjugé, tout dégoût, qui ont atteint la sereine conviction que dans la nature rien n’est répugnant et que tout se ramène à quelques corps simples, chimiquement indifférents, propres et purs.

En vertu de la surprenante faculté de commander aux corps et de les transformer selon les tâches, les besoins et les circonstances que possède l’espèce, les ouvriers se divisent en deux castes : les grands et les petits. Les premiers, pourvus de mandibules plus puissantes, qui croisent leurs lames comme des ciseaux, vont au loin, par les chemins couverts, dépecer le bois et autres matières dures, en vue du ravitaillement ; les seconds, plus nombreux, restent à la maison et se consacrent aux œufs, aux larves, aux nymphes, à l’alimentation des insectes parfaits, à celle du roi et de la reine, aux magasins et à tous les soins du ménage.

Après les travailleurs viennent les guerriers, mâles ou femelles, au sexe pareillement sacrifié, également aveugles et privés d’ailes. Ici nous prenons vraiment sur le fait ce que nous appellerons l’intelligence, l’instinct, la force créatrice, le génie de l’espèce ou de la nature, à moins que vous ne lui donniez quelque autre nom qui vous paraisse plus juste et préférable.

Normalement, comme je l’ai déjà dit, il n’est pas d’être plus déshérité que le termite. Il n’a pas d’armes offensives ou défensives. Son ventre mou crève sous la pression d’un doigt d’enfant. Il ne possède qu’un outil pour un travail obscur et sans relâche. Attaqué par la plus chétive fourmi, il est vaincu d’avance. Sort-il de son repaire, sans yeux, presque rampant, muni de petites mâchoires habiles à pulvériser le bois, mais inaptes à happer l’adversaire, il n’en a pas franchi le seuil qu’il est perdu. Et ce repaire, sa patrie, sa cité, son seul bien et son tout, son âme véritable qui est l’âme de sa foule, ce saint des saints de tout son être, plus hermétiquement clos qu’une jarre de grès ou un obélisque de granit, une irrésistible loi ancestrale, à certains moments de l’année, lui ordonne de l’ouvrir de toutes parts. Entouré de milliers d’ennemis qui guettent ces minutes tragiquement périodiques où tout ce qu’il possède, son présent et son avenir, est offert au massacre, il a su faire, depuis on ne sait quand, ce que l’homme, son égal dans le déshéritement, fait à son tour après de longs millénaires d’angoisse et de misère. Il a créé de toutes pièces des armes invincibles à ses ennemis normaux, aux ennemis de son ordre. En effet, il n’est pas un seul animal qui puisse entamer la termitière, la réduire à merci et la fourmi ne peut s’y installer que par surprise.

L’homme seul, le dernier venu, né d’hier, qu’il ne connaissait pas, contre lequel il ne s’est pas encore prémuni, peut en venir à bout, à l’aide de la poudre, de la pioche et de la scie.

Ces armes, il ne les a pas empruntées comme nous au monde extérieur ; il a fait mieux, qui prouve qu’il est plus près que nous des sources de la vie : il les a forgées dans son propre corps, il les a tirées de soi, en matérialisant en quelque sorte son héroïsme, par un miracle de son imagination, de sa volonté, ou grâce à quelque connivence avec l’âme de ce monde, ou la connaissance de mystérieuses lois biologiques dont nous n’avons encore qu’une très vague idée, car il est certain que sur ce point, et sur quelques autres, le termite en sait plus que nous, et que la volonté qui chez nous ne dépasse pas la conscience et ne commande qu’à la pensée, il l’étend à toute la région ténébreuse où fonctionnent et se façonnent les organes de la vie.

Il a donc, afin d’assurer la défense de ses citadelles, fait sortir d’œufs en tout semblables à ceux dont naissent les travailleurs, car même au microscope on ne découvre aucune différence, une caste de monstres échappés d’un cauchemar et qui rappellent les plus fantastiques diableries de Hiéronymus Bosch, de Breughel-le-Vieux et de Callot. La tête cuirassée de chitine a pris un développement phénoménal, hallucinant, et porte des mandibules plus volumineuses que le reste du corps. Tout l’insecte n’est qu’un bouclier de corne et une paire de tenailles-cisailles, semblables à celles des homards, actionnées par des muscles puissants ; et ces tenailles, aussi dures que l’acier, sont si lourdes et tellement encombrantes et disproportionnées que celui qui en est accablé est incapable de manger et doit être nourri à la becquée par les travailleurs.

On trouve parfois dans la même termitière deux sortes de soldats, l’une de grande, l’autre de petite taille, bien que toutes deux également adultes. L’utilité de ces petits soldats n’est pas encore bien expliquée, attendu qu’en cas d’alerte ils prennent la fuite aussi promptement que les ouvriers. Ils paraissent chargés de la police intérieure. Quelques espèces ont même trois types de guerriers.

Une famille de termites, les Eutermes, a des soldats qui sont encore plus fantastiques, on les appelle nasutés, nasicornes ou termites à trompe ou à seringue. Ils ne possèdent pas de mandibules et leur tête est remplacée par un appareil énorme et bizarre qui ressemble exactement aux poires à injections que vendent les pharmaciens ou les marchands d’objets en caoutchouc et qui est aussi volumineuse que le reste de leur corps. A l’aide de cette poire, ou de cette ampoule cervicale, au jugé, étant dépourvus d’yeux, ils projettent sur leurs adversaires, à deux centimètres de distance, un liquide gluant qui les paralyse et que la fourmi, l’ennemi millénaire, redoute beaucoup plus que les mandibules des autres soldats[2]. Cette arme perfectionnée, sorte d’artillerie portative, est si nettement supérieure à l’autre, qu’elle permet à l’un de ces termites, l’Eutermes Monoceros, quoique aveugle, d’organiser des expéditions à découvert et de faire en masse des sorties nocturnes pour aller récolter le long du tronc des cocotiers le lichen dont il est friand. Une curieuse photographie au magnésium, prise en l’île de Ceylan par E. Bugnion, nous montre l’armée en marche, coulant comme un ruisseau, durant plusieurs heures, entre deux haies de soldats bien alignés, la seringue tournée en dehors, afin de tenir en respect les fourmis[3].

[2] M. Bathelier, directeur de l’Institut pathologique de Saïgon, ayant enfermé dans une cuvette de Pétri une cinquantaine de soldats d’Eutermes en compagnie de six fourmis rousses de grande taille, au bout de quelques minutes, trouva les six fourmis empêtrées et incapables de se mouvoir. L’une d’elles essayait-elle de remuer, un soldat l’arrêtait aussitôt, le rostre dirigé de son côté et la gratifiait d’une injection. Il n’y avait, d’ailleurs, pas de contact, et la seringue de l’Eutermes ne gardait sa direction en avant que pendant un temps très court. Plus les fourmis se débattaient, plus leurs membres se collaient entre eux et adhéraient au long du corps. Bientôt complètement immobilisées, elles finirent par succomber.

[3] « Le dénombrement de l’armée sortante effectué sur des photographies agrandies (instantanés au magnésium) a donné, pour une longueur de 32 centimètres, des chiffres variant de 232 à 623 soit, pour 1 mètre, de 896 à 1.917 termites. Prenons comme chiffre moyen 1.000 individus par mètre, cela ferait pour l’armée entière défilant pendant cinq heures, à raison de 1 mètre à la minute, un total de 300.000 termites. Le nombre des soldats de garde compté sur l’une des photographies était, pour une longueur de 55 centimètres, de 80 à gauche et 51 à droite, ce qui donne pour 1 mètre 146 et 96, ensemble 238.

» Un jour où l’armée rentrante était harcelée par les fourmis (Pheidologeton), j’ai compté le long du soubassement de la cabane, sur une longueur de 3 mètres 1/2, une rangée de 281 soldats qui, faisant face à l’ennemi, couvraient la retraite des ouvriers chargés de lichens. Ceux-ci marchaient du côté du mur à l’abri des agresseurs. » (Dr E. Bugnion). N’oublions pas qu’il s’agit ici d’ouvriers et de soldats aveugles et demandons-nous ce que des hommes feraient à leur place.

Ils sont très rares, les termites qui osent braver la lumière du jour. On ne connaît guère que l’Hodotermes Havilandi et le Termes Viator ou Viarum. Il est vrai, qu’exceptionnellement, ils n’ont pas fait comme les autres vœu de cécité. Ils ont des yeux à facettes ; et, encadrés de soldats qui les protègent, les surveillent et les dirigent, vont aux provisions dans la jungle et marchent militairement par rangs de douze ou quinze individus. Parfois, l’un des soldats qui les flanquent monte sur une éminence afin de reconnaître les alentours et fait entendre un sifflement auquel répond la troupe qui accélère le pas. C’est ce sifflement qui signala leur présence à Smeathmann, le premier qui les découvrit. Ici aussi, comme dans l’exemple précédent, le défilé des troupes innombrables demanda cinq ou six heures.

Les soldats des autres espèces ne quittent jamais la forteresse qu’ils sont chargés de défendre. Ils y sont retenus par une cécité totale. Le génie de l’espèce a trouvé ce moyen pratique et radical de les fixer à leur poste. Au surplus, ils n’ont d’efficace qu’à leurs créneaux et lorsqu’ils peuvent faire front. Qu’on les tourne, les voilà perdus, le buste seul est armé et cuirassé et l’arrière-train, mou comme un ver, est offert à toutes les morsures.

L’ennemie-née c’est la fourmi, ennemie héréditaire, ennemie depuis deux ou trois millions d’années, car elle est géologiquement postérieure au termite[4]. On peut dire que, n’était la fourmi, l’insecte dévastateur dont nous nous occupons serait peut-être, à l’heure qu’il est, maître de la partie méridionale de ce globe ; à moins qu’on ne soutienne, d’autre part, que c’est à la nécessité de se défendre contre elle que le termite doit le meilleur de lui-même, le développement de son intelligence, les admirables progrès qu’il a réalisés et la prodigieuse organisation de ses républiques, problème qu’il est difficile de résoudre.

[4] L’homme a tiré parti de cette inimitié mortelle : c’est ainsi que les indigènes de Madras utilisent certaines espèces de fourmis, notamment le Pheidologeton, pour détruire les termites dans les entrepôts de marchandises.

En remontant aux espèces inférieures, nous rencontrons, entre autres, l’Archotermopsis et le Calotermes. Ils ne sont pas encore constructeurs et creusent leurs galeries dans des troncs d’arbres. Tous accomplissent à peu près la même besogne et les castes sont à peine différenciées. Pour empêcher la fourmi de pénétrer dans le nid, ils se contentent d’en boucher l’orifice avec des crottes mêlées de sciure de bois. Néanmoins, un Calotermes, le Dilatus, a déjà créé un type de soldat tout à fait spécial dont la tête n’est qu’une sorte d’énorme tampon taillé en pointe, qui, pour boucher un trou, remplace avantageusement la sciure de bois.

Nous arrivons ainsi aux espèces les plus civilisées, les grands termites à champignons et les Eutermes à seringue, en retrouvant, échelon par échelon, — il y en a des centaines, — toutes les étapes d’une évolution, tous les progrès d’une civilisation qui, probablement, n’a pas encore atteint son apogée. Ce travail à peine esquissé par E. Bugnion[5] est, du reste, pour l’instant, impossible, car, sur les douze ou quinze cents espèces qu’on présume qui existent, Nils Holmgren, en 1912, n’en avait classé que 575, dont 206 pour l’Afrique et l’on ne connaît, approximativement, les mœurs que d’une centaine d’entre elles. Mais ce que nous savons permet déjà d’affirmer qu’entre les espèces étudiées existe la même échelle de valeurs qu’entre les anthropophages de la Polynésie et les races européennes qui tiennent les sommets de notre civilisation.

[5] Voici, d’après E. Bugnion, quelques degrés de cette évolution : 1er degré : tassement de la sciure de bois dans la partie externe des galeries. Boudins plus ou moins compacts, formés de sciure et de crottes, destinés à boucher les issues (Calotermes, Termopsis).

2e degré : Agglutination de débris de bois au moyen de la salive ou du liquide contenu dans le rectum, de manière à former des tunnels, des cloisons protectrices et des nids entièrement clos. Industrie du carton de bois en général (Coptotermes, Arrhinotermes, Eutermes).

3e degré : Art de maçonner au moyen d’un mortier formé de grains de terre et de salive. Perfectionnement graduel à partir de simples encroûtements de terre jusqu’aux termitières les plus parfaites.

4e degré : Culture des champignons. Art de plus en plus parfait des termites champignonnistes (Termes).

La fourmi rôde donc jour et nuit sur la meule, à la recherche d’une ouverture. C’est surtout contre elle que toutes les précautions sont prises et que les moindres fissures sont sévèrement gardées, notamment celles que nécessitent les cheminées d’aérage, car la ventilation de la termitière est assurée par une circulation d’air à laquelle nos meilleurs hygiénistes ne trouveraient rien à reprocher.

Mais quel que soit l’agresseur, dès que le nid est attaqué et que brèche y est faite, on voit surgir l’énorme tête d’un défenseur qui donne l’alarme en frappant le sol de ses mandibules. Aussitôt accourt le corps de garde, puis toute la garnison qui de ses crânes obture la percée, en agitant au hasard, aveuglément, un buisson de redoutables, d’effroyables et bruyantes mâchoires ou, toujours à tâtons, se précipitant comme une meute de bouledogues sur l’adversaire qu’ils mordent rageusement, emportant le morceau et ne lâchant jamais prise[6].

[6] E. Bugnion, dans son opuscule, nous donne, pris sur le fait, un bien curieux exemple de cette défense intelligente et vigilante. Il avait mis, dans une caissette couverte d’un verre, une colonie d’Eutermes Lacustris. Le lendemain, il trouve la table sur laquelle il l’avait déposée couverte de fourmis terribles, les Pheidologeton diversus. La vitre joignant mal, il crut sa colonie perdue. Il n’en était rien. Avertis du danger, les soldats s’étaient rangés sur la table tout autour de la caissette ; une garde bien alignée se tenait en outre le long de la rainure qui tenait la vitre en place. Faisant face à l’ennemi avec leurs seringues, les vaillants petits soldats avaient veillé toute la nuit et n’avaient pas laissé passer une seule fourmi.

Si l’attaque se prolonge, les soldats entrent en fureur et émettent un son clair, vibrant et plus rapide que le tic-tac d’une montre, qu’on entend à plusieurs mètres de distance. Un sifflement y répond de l’intérieur du nid. Cette sorte de chant de guerre ou d’hymne de la colère, produit par les heurts de la tête contre le ciment et la friction de la base de l’occiput contre le corselet, est rythmé très nettement et reprend de minute en minute.

Parfois, malgré l’héroïque défense, il arrive qu’un certain nombre de fourmis parviennent à s’introduire dans la citadelle. On fait alors la part du feu. Les soldats contiennent de leur mieux l’envahisseur, cependant qu’à l’arrière les ouvriers murent en hâte les débouchés de tous les couloirs. Les guerriers sont sacrifiés mais l’ennemi est forclos. C’est ainsi qu’on trouve certains monticules où termites et fourmis paraissent cohabiter et vivre en bonne intelligence. En réalité, les fourmis n’en occupent qu’une partie qu’on leur a définitivement abandonnée, sans qu’elles puissent pénétrer au cœur de la place.

Généralement l’attaque, qui n’aboutit que fort rarement à la prise totale de la citadelle, se termine par la razzia des parties conquises. Chaque fourmi, dit H. Prell qui a observé ces combats dans l’Usambara (Afrique orientale allemande), fait une demi-douzaine de prisonniers qui, mutilés, se débattent faiblement sur le sol ; après quoi, chacun des maraudeurs ramasse trois ou quatre termites qu’il emporte ; les colonnes se reforment et rentrent dans leur repaire.

L’armée des fourmis observées avait dix centimètres de large sur un mètre cinquante de long. Elle émettait en marche une stridulation continuelle.

L’agression repoussée, les soldats demeurent quelque temps sur la brèche, puis regagnent leur poste ou rentrent dans leurs casernes. Après quoi reparaissent les ouvriers qui avaient fui au premier signal du danger, conformément à une stricte et judicieuse distribution ou division du travail qui place d’un côté l’héroïsme et de l’autre la main-d’œuvre. Ils se mettent incontinent à réparer les dégâts avec une rapidité fantastique, chacun apportant sa boulette d’excrément. Au bout d’une heure, constate le Dr Tragardh, une ouverture de la grandeur de la paume d’une main est fermée ; et T. J. Savage nous apprend qu’ayant un soir saccagé une termitière, il vit le lendemain matin tout remis en état et recouvert d’une nouvelle couche de ciment. Cette rapidité est pour eux une question de vie ou de mort, car la moindre brèche est un appel à des ennemis sans nombre et, fatalement, la fin de la colonie.

Ces guerriers qui d’abord semblent n’être que les mercenaires, mais des mercenaires fidèles et toujours héroïques, d’une Carthage impitoyable, remplissent d’autres emplois. Chez l’Eutermes Monoceros, bien qu’aveugles (mais personne n’y voit dans la colonie), ils sont envoyés en reconnaissance avant que l’armée aborde un cocotier. Nous venons de dire que dans les expéditions du Termes Viator, ils agissent comme de véritables officiers. Il est assez probable qu’il en va de même dans les termitières cloîtrées, encore qu’ici l’observation soit presque impossible, puisqu’à la moindre alerte ils courent à la brèche et ne sont plus que des soldats. Un instantané pris au magnésium par W. Saville-Kent, en Australie, nous en montre deux qui semblent surveiller une escouade d’ouvriers en train de ronger une planche. Ils tâchent de se rendre utiles, transportent les œufs sur leurs mandibules, se tiennent aux carrefours comme s’ils y réglaient la circulation et Smeathmann affirme même en avoir vu qui, par de petits tapotements affectueux, assistaient la reine dans l’expulsion difficile d’un œuf récalcitrant.

Ils semblent avoir plus d’initiative et être plus intelligents que les ouvriers et forment, en somme, au sein de la république soviétique, une sorte d’aristocratie. Mais c’est une aristocratie bien misérable qui, comme la nôtre — et c’est encore un trait humain — est incapable de subvenir à ses besoins et dépend pour le vivre entièrement du peuple. Heureusement pour elle, qu’au rebours de ce qui se passe ou paraît se passer chez nous, leur sort n’est pas entièrement lié aux caprices aveugles de la foule, mais se trouve aux mains d’une autre puissance dont nous n’avons pas encore rencontré la face et dont nous chercherons plus loin à percer le mystère.

Nous verrons, en parlant de l’essaimage, qu’aux heures tragiques où la cité est en péril de mort, ils assurent seuls la police des sorties, gardent leur sang-froid au milieu de la folie qui les environne et paraissent agir au nom d’une sorte de comité de salut public qui leur délègue des pouvoirs absolus. Toutefois, malgré l’autorité dont ils semblent en plusieurs circonstances revêtus, et dont les armes terribles qu’ils possèdent leur permettraient aisément d’abuser, ils n’en demeurent pas moins à la merci de la puissance souveraine et occulte qui gouverne leur république. Ils forment, en général, un cinquième de la population totale. S’ils dépassent cette proportion, si, par exemple, comme on en a fait l’expérience dans les petites termitières, les seules où l’on puisse tenter des observations de ce genre, on en met en surnombre, la puissance inconnue qui doit savoir assez exactement compter, en fait périr à peu près autant qu’on en a introduits, non point parce qu’ils sont étrangers, — les ayant marqués, on a pu le constater — mais parce qu’ils sont de trop.

Ils ne sont pas massacrés comme les mâles des abeilles ; cent ouvriers ne viendraient pas à bout d’un de ces monstres qui ne sont vulnérables qu’à l’arrière-train. Tout simplement on ne leur donne plus la becquée et, incapables de manger, ils meurent de faim.

Mais comment la puissance occulte s’y prend-elle pour compter, désigner ou parquer ceux qu’elle a condamnés ? C’est une des mille questions qui jaillissent de la termitière et restent jusqu’ici sans réponse.