Title: Quer durch Amerika

Ein Reisetagebuch

Author: Karl Augst Busch

Release date: April 17, 2025 [eBook #75888]

Language: German

Original publication: Dresden: Dresdner Verlagshandlung M. O. Groh, 1926

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1926 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert.

Einige Ausdrücke wurden in verschiedenen Schreibweisen wiedergegeben, verschiedene englischsprachige Benennungen sind nicht ganz korrekt. Sofern die Verständlichkeit des Texts davon nicht berührt ist, wurden diese Ausdrücke aber belassen wie im Original angegeben.

Die Fußnoten wurden am Ende des betreffenden Kapitels zusammengefasst.

Das Buch wurde in Frakturschrift gesetzt; Passagen in Antiquaschrift werden in dieser Fassung, mit Ausnahme der Bildunterschriften, kursiv dargestellt.

Copyright 1926 by Dresdner

Verlagsbuchhandlung

M. O. Groh, Dresden-N. 6.

Alle Rechte,

einschließlich das der Übersetzung, vorbehalten.

Ein Reisetagebuch

von

Dr. Karl August Busch

1926

Dresdner Verlagsbuchhandlung

M. O. Groh, Dresden-N. 6

[S. 4]

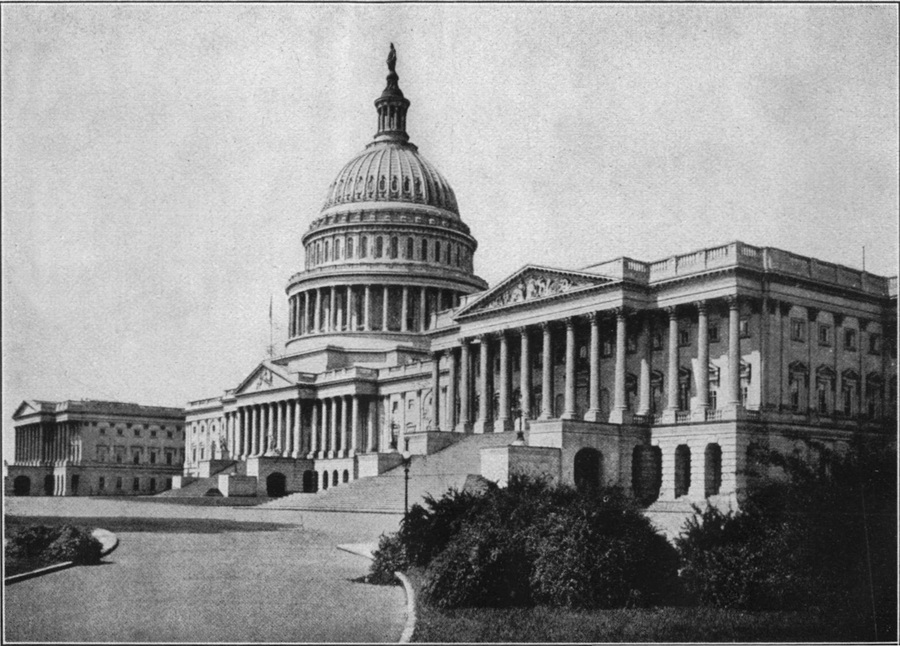

Z. R. III hat seine Siegesfahrt über den Atlantischen Ozean längst vollendet. Er kreiste um die Freiheitsstatue in Neuyork und das Kapitol in Washington und wurde als Zeichen deutschen technischen Geistes und deutscher Tatkraft überall stürmisch bejubelt. Die tiefen Wunden, die uns im Weltkrieg das Dazutreten Amerikas zu unseren Feinden schlug, beginnen langsam zu vernarben. Völker noch eher als Einzelmenschen müssen immer wieder miteinander leben.

So ist das Interesse bei uns für Amerika wieder erwacht. Man fragt wieder interessiert: Wie sieht es drüben wirklich aus? Handbücher der Erdkunde, der Politik, des wirtschaftlichen Lebens usw. Amerikas gibt es dafür genug. Was ich im folgenden biete, will nichts als eine anschauliche Schilderung persönlicher Eindrücke und Erlebnisse in der Union von Neuyork bis San Francisco sein, die mir ein volles Studienjahr bot: Es will dem Leser, vor allem auch der weltbegierigen und wanderlustigen reiferen Jugend, schildern, wie es „drüben“ aussieht und wie es „drüben“ zugeht.

Natürlich kann ich es nur so sagen, wie ich es erlebt und gesehen habe, und werde auch nur das beschreiben, was ich erlebt habe. Aber das Persönliche wird hier gerade das Reizvolle sein. Darum hat dabei hier und da wohl auch der Humor sein Recht. Nebenbei aber wird der aufmerksame Leser bald merken, daß er auch aus dieser Schrift allerlei Wissenswertes über das Leben des amerikanischen Volkes und das Land im ganzen lernen kann, so daß er bei der Lektüre das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet.

Dresden, den 10. November 1925.

Karl August Busch

Dr. phil.

B. D. (Harvard University).

[S. 5]

|

Seite

|

|

|

Vorwort

|

|

|

1. Wie ich dazu kam. Was ich

drüben wollte. Der wanderlustige Großvater. Lehrjahre, Wanderjahre.

Wohin in die Welt? Auf nach Amerika! Aber woher das Geld? So etwas wie

Austauschstudent. Englischlernen und Kofferpacken. Die Fahrt nach Hamburg

|

|

|

2. Die Abreise. In Hamburg.

Die Hapag. Im Hafen. St. Pauli. Beim Rathaus. Auf der Alster. Im „Rauhen

Haus“ und im Volksheim. Letzter Tag in Deutschland. Blankenese. Mit dem

Sonderzug nach Kuxhaven. Zum erstenmal auf Deck des Ozeandampfers.

Die Abfahrt

|

|

|

3. Auf dem Atlantischen Ozean.

Bordleben. In der Kabine. Morgen und Abend auf See. Allerlei wohlgemeinte

Ratschläge! Vor Boulogne-sur-mer. Eddystone und die Scilly-Inseln.

Bordspiele. Kulturgeschichte des Meeres. Sozialismus auf dem Meer. In

Erwartung der Landung. In der „upper bay“.

In Hoboken. In den Zollhallen

|

|

|

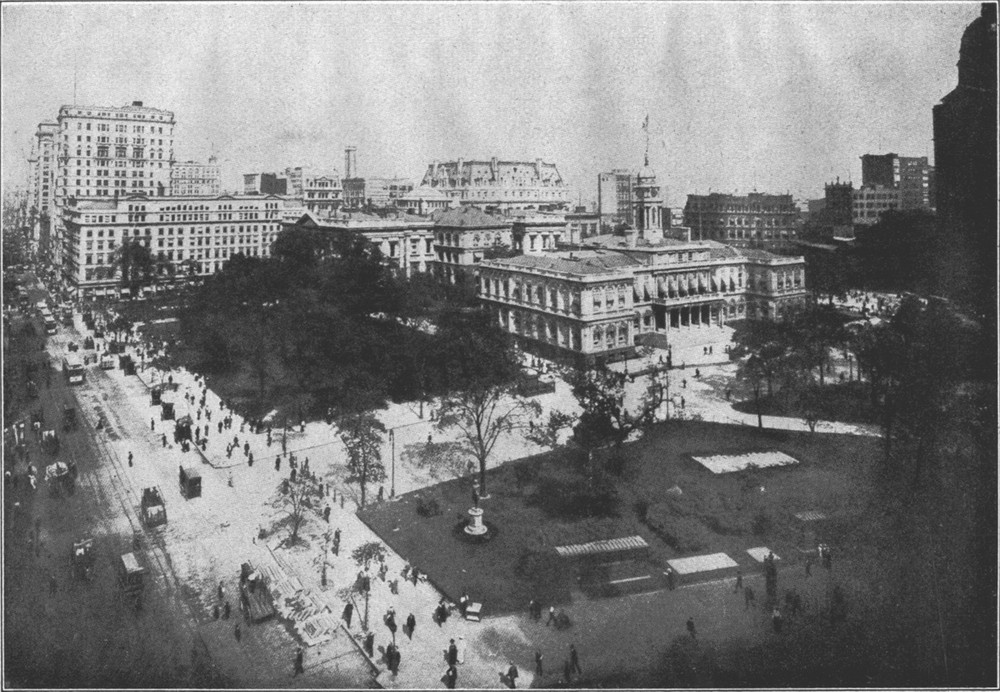

4. Neuyork. Auf dem Broadway.

Im „subway“. Die Yankees. An der Battery.

Gründungsgeschichtliches. „Wallstreet.“ In Ostneuyork. Auf dem

Metropolitan-Tower. In den Museen und dem Zentralpark. Coney Island, der

größte Vergnügungspark der Welt. Auf Staten Island, in Hoboken, in Bronx.

Die Jahrhundertfeiern auf dem Hudson

|

|

|

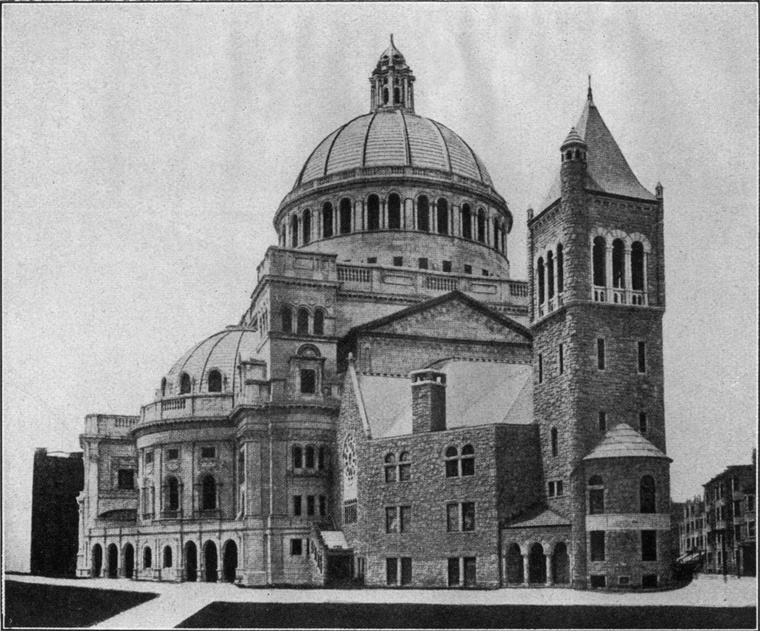

5. Boston. Die Eisenbahnen.

Durch Connecticut. Bostons Geschichte im Freiheitskampf. Bostons Bildung.

Die religiösen Denominationen. Ein amerikanischer Sonntag. Im Tempel der

„Christian Science“. „Testmeetings.“ Amerikanisches und deutsches

Kirchentum. Der große Neger Booker T. Washington. Ein wunderbar

wiederentdeckter Onkel

|

|

|

6. An der Harvard-Universität in

Cambridge (Mass.). Unter den Ulmen Harvards. Mein

„furnished room“. In der

Studentenspeisehalle am Klubtisch. Der neue Universitätspräsident.

Amerikanischer Universitätsbetrieb. Fackelzug im Stadium. Im

amerikanischen Kolleg. Vivant professores!

Im kosmopolitischen Klub. Deutsches Kneipen und amerikanische Studenten.

Die Geschichte meines Fracks. Allerlei Herbst- und Winterspaziergänge:

Salem, Bunker Hill usw. Concord, das amerikanische Weimar

|

|

|

7. Ein Fußballspiel und

Weihnachten drüben. Das große Harvard-Yale-Spiel im Harvardstadium.

Harvard unterliegt! Im Vereinshaus des Y. M. C. A.

Thanksgivingday. Heiligabend allein. Weihnachten im Bürgerhaus, bei den

Reichen, im Settlement. Silvesterabend

|

|

|

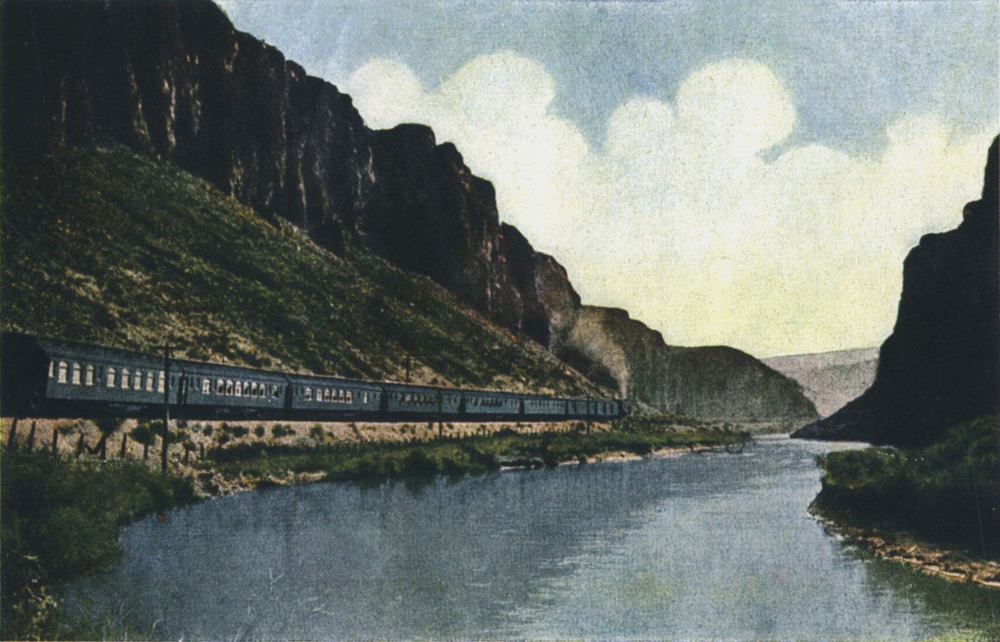

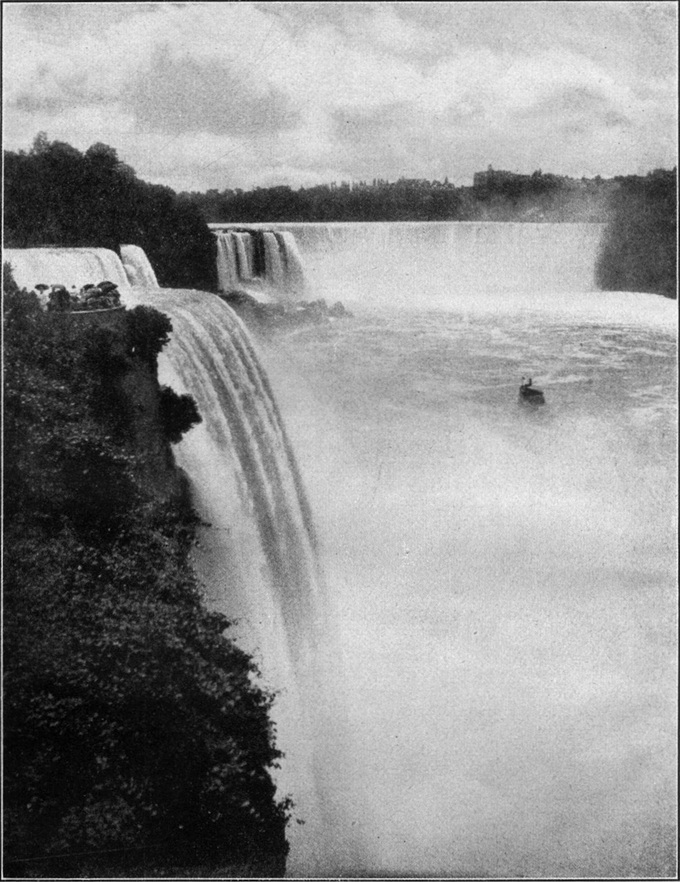

8. Über den Niagara nach Chikago.

Geld zur Weltreise? Im Pullmann. Die erste nächtliche Fahrt. Am Lake

Erie. In Buffalo. Im deutschen Pfarrhaus zu North-Tonawanda. Ausflug zum

Niagara. Vereist! Eindrücke [S. 6]

des Falls. Auf der amerikanischen und kanadischen Seite. Über Detroit

nach Chikago. Im Auswandererzug. „Der Zug westwärts.“ In Chikagos

Wolkenkratzerschluchten. Nationalitäten. Verkehr. Im Zirkus und im

„Hull-house“. Bei den Spiritualisten.

Geistererscheinungen? Wahrsagerei

|

|

|

9. Über den Mississippi ins

Felsengebirge. Das grüne Land in Illinois. Über den Mississippi und

Missouri. Die Prärie. Kansas City. Ein Reiseschreck! „Mountain-Time.“ In

altspanischem Siedlungsgebiet. In den „Rockies“. Santa Fé. Auf

Indianerpfaden. In der Indianerschule. Unter den San Franzisko-Bergen.

Am Grand Cañon des Colorado River. Abstieg in den Cañon. „Schwarz

Amsels“ Tod

|

|

|

10. Nach Kalifornien. Durch

die Wüsten Arizonas, das Land der schönen Sonnenuntergänge. Im Italien

Amerikas. Los Angeles, ein Paradies. Nach San Pedro. Auf dem Stillen

Ozean. Auf Santa Catalina, dem kalifornischen Capri. Im Theater. „Die

City.“ Mit der „Linie der 1000 Wunder“. An der kalifornischen Riviera.

St. Barbara. Die spanische Gründung. An der Montereybucht. Auf dem

17-Meilenweg. Im Sand des Stillen Ozeans. Die Riesenbäume. Das

Lick-Observatorium. Die Stanford-Junior-Universität. In San Francisco,

der Stadt des Erdbebens. Am „Golden Gate“. Über die Bai nach Oakland.

Auf dem Telegraphenhügel. Das Chinesenviertel

|

|

|

11. Am Großen Salzsee und in

Kolorado. Über die Schneepässe der Sierra Nevada. Durch die Wüsten

Nevadas. Reno und seine Ehescheidungen. Die Frau in Amerika. In Utah.

Über den Salzsee. Ogden. Das mormonische Zion. Im Tempelblock. Der

„Prophet“ J. Smith. Aus der Geschichte des Mormonismus. Die Mormonenbibel.

Nach Kolorado. Durch alpine Kañons und Pässe. Entlang dem Arkansas. Die

„Royal Gorge“. Colorado Springs. Aufstieg zum Pikes Peak. Der

Göttergarten. Manitou. Wieder 36 Stunden durch die Mississippiebenen.

Wieder in Chikago im Schneetreiben!

|

|

|

12. Über Pittsburgh nach

Washington. In Ohio. Im Kohlen- und Eisendistrikt. Das rauchende

Pittsburgh. Beim alten Prediger. Durch die Alleghenies ins Tal des

Monongahela. Harpers Ferry. Ankunft in Washington. Eine adlige Stadt.

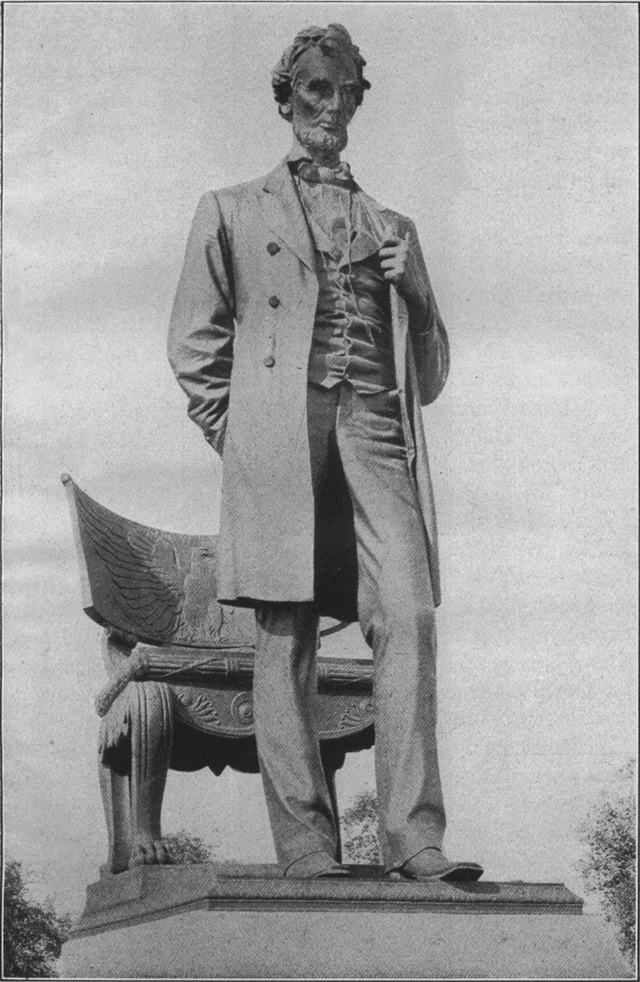

Das Kapitol und „Weiße Haus“, die Institute des Staats. Ausflug nach

Mount Vernon. An Washingtons Grab

|

|

|

13. Baltimore, Philadelphia.

Baltimores Gründung und heutige Bedeutung. Die Geschichte der

Quäkerstadt. William Penn und Benjamin Franklin. Germantown.

Pennsylvanien. Auf dem Turm der City Hall. John Hopkins. Über den

Delaware nach Newark und Hoboken. In der deutschen Kirche in Neuyork.

Zurück nach Harvard

|

|

|

14. Kanada. Ein französisches

Kolonialland. Unermeßlichkeit. Die Landschaft der Nordstaaten. In

Montreal. Ankunft und Abfahrt. Auf dem St. Lorenz. An Quebek vorbei. Die

nördliche Route an Labrador. Eisberge. In fünf Tagen nach Schottland. In

Glasgow gelandet

|

[S. 7]

Ich bin nicht nach Amerika gegangen, weil ich etwa in Deutschland etwas „ausgefressen“ hatte oder hier nicht mehr guttat oder weil es mir bei uns nicht mehr gefiel. Ich wollte auch weder Goldsucher noch Farmer werden noch mich gar drüben reich verheiraten. Sondern daß ich hinüberging, das kam so:

Einst kramte ich als dreizehnjähriger Junge auf unsrer Bodenkammer. Da fand ich zwischen dem Kaufmannsladen, dem Prachtstück aller Weihnachtserwartungen in unsrer Kindheit, der ehrwürdigen Puppenstube meiner Mutter, auf die mein Bruder ein schönes zweites Stockwerk aufgesetzt hatte, so daß nun unten im Erdgeschoß Empfangszimmer, Wohnstube und Damensalon, im ersten aber die Küche mit gelbschwarzen Fliesen und die Schlafzimmer angeordnet waren, einer mit sechs Türmen bewehrten trutzigen Festungsburg, in deren Innerem ganze Regimenter Soldaten verstaut werden konnten und deren dicke Mauern den stärksten Kanonen trotzten, zwischen einem alten wohlabgebrauchten Kinderwagen, dessen Radgestell allein noch intakt war, mehreren Reihen verstaubter Einmachgläser, überzähligen Bettdecken und Federbetten, einem Knäuel Wäscheleinen und dgl. auch einen Kasten voller alter Papiere und vergilbter Karten. Ich war allzeit wißbegierig. Die Papiere waren in vergilbten Umschlägen wohlsortiert, wohlgefaltet und ein wenig wurmstichig, aber in haarfeiner sauberster Schrift geschrieben und alle mit einem seltsamen „Ich“ gezeichnet. Die gelblichen Karten waren sauber auf Leinwand gezogen und wohlnummeriert.

„Ich“ war, wie ich erfuhr, das Signum meines Großvaters mütterlicherseits, Johann Carl H., mit dem er alle seine Schriftstücke, selbstverfaßte[S. 8] Gedichte und Briefschaften an Familienangehörige und nächste liebe Verwandte zu unterzeichnen pflegte. Diesen meinen Großvater habe ich nun zwar selbst nie gekannt. Elf Jahre vor meiner Geburt ist er gestorben. In dem nationalen Unglücksjahr Deutschlands 1806 war er geboren. Als bedächtiger Mann von 42 Jahren hat er meine Großmutter geehelicht, also gerade im Revolutionsjahr 1848, und zwar dazu in der Stadt der Paulskirche und des Parlaments, der er als eines ehrsamen Bürgers Sohn entstammte; aber gespürt habe ich ihn in meinem Fühlen, Reisen und Wandern immer.

Lange Jahre war er auf Wanderschaft in der Welt draußen gewesen. Daher stammten die vielen Karten. Er muß ein sehr genauer und auch recht ästhetisch empfindender Mann gewesen sein, denn haargenau war seine Handschrift, wohlabgezirkelt und klar. Und wohlaufbewahrt sind alle seine Gedichte nach Geburtstagen wohldatiert, nach Weihnachtsfesten und Jubiläen in der Verwandtschaft. Und so wanderte er auch, genau und akkurat in allem, nie ohne Karte — schon vor hundert Jahren! Heute läuft jeder Fünfzehnjährige draußen mit einer Generalstabskarte im Kartenhalter auf der Brust herum, aber damals in der Zeit, wo man noch mit der Postkutsche fuhr und die allerersten Eisenbahnen sich schüchtern hervorwagten, war es ein Zeichen selbständiger Akribie und Bildung.

So hat mein Großvater Bayern, Oberitalien, Nordfrankreich und Belgien durchwandert. Wie anders lagen damals noch die Grenzen Europas. Da gab es noch kein Deutsches Reich! Preußen und Bayern lagen noch wie auf zwei verschiedenen Halbkugeln der Erde. Und die freie Reichsstadt Frankfurt a. M. lag stolz und selbständig mitten innen, und ihr weißer Adler auf rotem Grunde regte noch seine eigenen Schwingen! Das habsburgische Österreich aber reichte weit und mächtig gebietend bis tief nach Oberitalien hinein. Mailand und Venedig waren Habsburg untertan. Als ein letzter Rest von jenem Reich Karls V., in dem die Sonne nicht unterging! Belgien war noch kein blutiger Feind für das deutsche Volk, sondern Brüssel ein klein Paris,[S. 9] zu dem der lernbegierige und nach Bildung und feiner Form strebende junge Frankfurter der Biedermeierzeit bewundernd aufsah.

Blut soll ja dicker als Wasser sein. Blut der Vorfahren rollt in unseren Adern, mehr als wir ahnen, und bestimmt uns vielleicht öfter, als wir es uns vorzustellen wagen. Denn wir kommen uns doch immer so frei und selbständig vor! Je mehr wir aber die Eigenart unsrer Ahnen studieren, um so mehr verstehen wir uns selbst und um so mehr erkennen wir, wieviel wir von ihnen ererbt haben. Es war derselbe Großvater, der nach seinem Dienst auf dem freien Frankfurter „Römer“ mit seinen Kindern fast täglich nachmittags in den Stadtwald ging und sie des Abends auf die Waldwiese leitete, wenn das Wild heraustrat zu äsen, der mit ihnen des Sonnabends und Sonntags zu Fuß in das nahe Taunusgebirge zog, als noch keine überfüllten Bahnzüge leicht und schnell Zehntausende dahinführten. Es war derselbe Großvater, der eine echte Schwäbin heimführte, und deren Tochter wieder aus ganz andrer Ecke Deutschlands von der Wasserkante aus altem friesischen Bauerngeschlecht. So wurde in mir Süd, Nord und Mitte Deutschlands wohlverbunden, noch ehe ich auf die Welt kam.

Was Wunder, daß es mich nun in meiner Jugend in alle Gaue Deutschlands zog, daß ich in der Schwabenheimat mich zu Hause fühlte wie kaum wo sonst und daselbst anfing zu studieren! Und daß ich durchaus an der Wasserkante mein erstes Amt versah! Was wunder, daß Schwarzwald und Nordsee mich gleicherweise beglückten und ich aber auch gleich dem Großvater nicht ruhte, bis ich alle Gebirge Deutschlands schon in der Jugend durchwandert hatte. Wir Jungen standen als Obersekundaner auf dem Donon und dem Sulzer Belchen, als die Welt noch an keinen Weltkrieg dachte, auf dem Brocken und dem Kickelhahn, auf der schwäbischen Alb und dem fränkischen Jura als Studenten. Waren das nicht immer noch die Karten des Großvaters, die in mir rumorten?

Merkwürdig, als ich noch in Quarta war, da war, wie meine Zensurbücher ausweisen, mein allerbestes Fach natürlich die Geographie, wo[S. 10] ich sehr oft eine blanke Eins bekam. Die Städte an der Elbe konnte ich damals besonders gut und rasch bei unserm Geographielehrer — von dem ich noch nicht ahnen konnte, daß er nach beinahe zwanzig Jahren ganz woanders zum Oheim meiner künftigen Frau werden würde! — herunterschnurren, als noch niemand mir zu prophezeien wagte, daß ich ausgerechnet in einer unter ihnen, dem unvergleichlichen Dresden, mein Domizil aufschlagen und von einer andern aus in die neue Welt fahren würde. Es liegen anscheinend mehr Weissagungen schon in unsrer Jugend verborgen, als wir oft auch nur zu ahnen wagen würden.

So kam für mich die Zeit, da es in Deutschland anscheinend nichts mehr zu durchwandern gab. Nun mußte man eben als guter Deutscher ins Ausland gehen. Denn das Ausland gilt dem rechten Deutschen immer mehr als die Heimat! War es uns nicht auch, auch wenn nicht schon die Abstammung dahingewiesen hätte, immer in der Schule an den Großen eingeprägt worden, was sie nicht erlernt, das hätten sie erwandert?! Und beim Wandern lerne man mehr als in der besten Lehre! Sollen nicht in guter Reihenfolge in jedes rechtschaffenen Menschen Lauf auf Lehrjahre Wanderjahre folgen? Auch schon darum durfte ich von dieser Regel nicht abgehen.

Aber wohin ins Ausland? Meine Examina waren gemacht, der Eintritt in den Beruf stand bevor. Dazwischen hinein ließ sich noch das Ausland einschieben, selbst auf die Gefahr hin, daß man ein oder zwei Dienstjahre später einrückte. Die Jugend hat Idealismus! Nur nicht zu pedantisch! Was kümmern zwei Jahre? Der Trott in den wohlausgefahrenen Dienstgeleisen konnte noch bald und lange genug kommen! Also hielt mich nichts! „Wer weiß, wo in der Ferne mein Glück mir erblüht!“ Dem jungen Menschen steht die ganze Welt offen. Der Alpdruck der Prüfungen war überwunden; die Tore der neuen Lebenszwingburgen hatten sich noch nicht aufgetan. Zum letztenmal war man noch ungebunden und jung. Also hinaus in die Welt!

So war es mir fast zur Selbstverständlichkeit geworden: Ich gehe[S. 11] ins Ausland. Gleich, wohin! Nur einmal hinaus! Einer meiner Ahnen ist als württembergischer Gefolgsmann Napoleons I. in Rußland geblieben. Aber an Rußland — war es zu bolschewistisch? — dachte ich gar nicht. Südwärts oder westwärts konnte es gehen, in die alte oder in die neue Welt!

Den humanistisch einst wohlgebildeten Gymnasiasten lockte Italien und Griechenland, das heilige Land oder Ägypten! Nun waren wir als Oberprimaner schon einmal bis zum Gardasee vorgedrungen und hatten — ich weiß es noch gut — als gute Deutsche vom Gardasee die erste, natürlich italienisch geschriebene Postkarte nach Hause gesandt. Als Studenten waren wir bis ans römische Forum und bis zu St. Peter gekommen, tasteten uns durch die Kallistkatakomben und besichtigten eingehend alle heiligen sieben Mutterkirchen Roms. Jetzt hätte es heißen müssen: Athen oder Jerusalem! Das wäre ein folgerichtiger Bildungsgang gewesen. Aber so folgerichtig geht’s nicht immer im Leben. Das Leben enthält vielmehr Zufälle und Sprünge — und hinterher scheinen sie auch ganz folgerichtig zu sein! Wer weiß, ob mir nicht die neue Welt beschieden war!

Ich arbeitete damals gerade an den Schriften eines bedeutenden amerikanischen Psychologen, um auf echte deutsche Art ihn zu einer Doktordissertation zu „verarbeiten“. Aber nicht bloß der Geist, auch das Blut drängte nach Amerika. Zwei Schwestern meines Vaters waren schon früh in ihrem Leben nach Neuyork übergesiedelt und waren „Bindestrich-Amerikaner“ geworden, wie Wilson die Deutschamerikaner im Weltkriege so geschmackvoll zu definieren beliebt hat. Beide hatten sich mit ihren Männern und Familien der Musik verschrieben, die eine schrieb allerlei in Zeitungen und Romanen.

Aber wie nach Amerika kommen? Ebenso wie zum Kriege gehört zum Reisen Geld und nochmals Geld und zum dritten Male Geld. Erst recht ins Land des Dollars. Aber daran fehlt’s gewöhnlich gerade denen, die es ganz ideal zu verwenden am ehrlichsten geloben könnten. Sollte ich als blinder Passagier hinüberfahren? Aber das war zu unsicher und mir auch nicht „ehrlich“ genug. Und wie hätte[S. 12] das drüben weitergehen sollen? Oder vielleicht als Kohlenschipper? Dazu fehlten mir Muskeln und Übung. Eine studierte Schreiberseele führt schlecht die Schaufel. Auch sieht man bei dieser nützlichen, wenn auch rußigen Tätigkeit zu wenig vom Meer und seinen Schönheiten. Aber vielleicht als Steward? Nicht, daß mich ein falscher Standeshochmut abgeschreckt hätte. Ist doch heute dem Werkstudenten alles recht und billig und hatte ich auch eine liebe und treffliche entfernte Verwandte, die fast neunzigjährig starb, mit fünfundzwanzigjährigem Fahren auf einem großen Lloyddampfer ein kleines Vermögen für ihre alten Tage verdient, das sie bis ans Ende ehrlich ernährte. Aber ob ich bei tüchtigem Seegang nicht alle Tassen und Teller hinwerfen würde? Dafür konnte ich keine Garantie übernehmen. Davor hätte auch kein Studium der Philosophie oder was sonst mich bewahrt, wenn ich auch als kleiner Junge daheim zeitweilig mit Vorliebe den Tisch gedeckt und gleich meinem Ältesten heute mit Vorliebe in der Mutter Puppenstube die Möbel umgeräumt habe und noch heute am liebsten immer selbst angebe, wie und wo die Möbel stehen sollen. Also etwas Anlage zum Steward lag vielleicht auch in mir, aber ob sie reichte?

Ich fing es lieber doch so an, wie es zunächst meiner Lehre entsprach, und hielt es mit dem Sprichwort: „Schuster, bleib bei deinen Leisten.“ Vielleicht glückte es irgendwo in amerikanischen Wüsten oder Küsten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, Hauslehrer in einer wohlhabenderen deutschen Familie zu werden? Die würden dann schon das Reisegeld schicken.

Ich war damals dabei, wie gesagt, meinen Doktor rechtschaffen mit dem amerikanischen Psychologen zu bauen. Während ich morgens über Spinoza, Kant und Hegel nachdachte, mein Hirn mit den Problemen der „Kritik der reinen Vernunft“ strapazierte, hielt ich es des Nachmittags ein wenig mehr mit der „praktischen Vernunft“ und schrieb Briefe und Bewerbungen in alle Welt hinaus, wo nur ein Privatlehrer, Erzieher, Lehrer oder wer weiß was gesucht wurde; wo es war, war mir gleich, mochte es Kairo oder Konstantinopel, Chikago[S. 13] oder Tokio sein. Nur wurde in entfernteren Ländern meist eine mehrjährige Verpflichtung verlangt! So ernst wollte ich es aber gar nicht mit dem Auswandern nehmen. Etwa auf fünf Jahre mich zu verpflichten, schien mir sehr gewagt und viel zu lang. Wie lang erscheinen fünf Jahre der Jugend! Die Auslandsfahrt sollte mehr nur so ein recht großer Ausflug zwischen Examen und Berufsbeginn sein, so ein bißchen Globetrotter auf Zeit ...

Da lese ich eines Tages in einer unsrer Zeitschriften ein großes amerikanisches Stipendium gerade der Universität ausgeschrieben, an der mein Doktorthema noch als lebendiger Mensch und angesehener Professor lebte und lehrte. Es war mir sofort so, wie wenn jemand zu mir gesagt hätte: „Das ist für dich, schreib nur hin — du kriegst das.“ Man soll doch manchmal ruhig etwas auf vernünftige Ahndungen und Eingebungen halten!

Ich schrieb also hübsch sauber, wie sich das in solchen Fällen wohl gehört, auf einen blanken Foliobogen meinen Lebenslauf und auf andere meine Zeugnisse, ließ einige Bittbriefe an hohe und gelehrte Herren in Deutschland, die mir trauten und drüben etwas galten, aus dem stillen idyllischen Universitätsstädtlein, in dem ich saß, in die Welt hinausflattern. Und die hohen und gelehrten Herren hatten alle ein gutes und wohlwollendes Herz und stimmten offenbar dem Willen zu den „Wanderjahren“ in mir aufrichtig zu und müssen mich wohl recht dem hohen amerikanischen Universitätskuratorium empfohlen haben ... denn nach einigen Wochen kriegte ich es wirklich, wie ich es gleich in mir gefühlt hatte. Ein Telegramm hatte es mir vorher per Kabel — NB: jedes Wort kostete eine Mark! — angezeigt. Aber auch ohne das wußte ich es innerlich schon längst, seit ich die Ausschreibung gelesen hatte. So also kam es, daß ich nach Amerika hinüberging, obwohl mir das nötige Reisegeld durchaus dazu fehlte. Ein bißchen Glück gehört eben auch zum Leben immer dazu.

Als ich meinem besten Freunde die Entscheidung mitteilte, da sagte er bloß trocken: „Nun mußt du hin!“ Ja, nun mußte ich hin! Da fühlte ich zum erstenmal, daß es doch ein Entschluß war, als[S. 14] junger Mensch allein in die neue Welt zu fahren. Was würde ich alles sehen? Was alles erleben? Ich freute mich unbändig.

Viele sagen, das Schönste am Verreisen sei das Plänemachen. Da ist auch sicher etwas daran. Die Vorfreude auf Weihnachten ist ja oft schöner als nachher Weihnachten selbst. Wie manchmal stieg es bei den Vorbereitungen heiß in mir herauf: „Jetzt wird es ernst!“ Alle die fremden Menschen und Städte, die fremde Sprache tauchten wie flimmernde Bilder vor der Seele auf, und mitten hinein rauschte schon das gewaltige Meer ...

Meinem Vater war es nicht ganz recht. Er hielt es mehr mit dem weisen Wort: „Bleibe im Lande und nähre dich redlich!“ Es wäre ja nun auch an der Zeit gewesen, selbst daheim Geld zu verdienen, statt neues auszugeben. Aber da er selbst an der Wasserkante aufgewachsen war, steckte auch in ihm genug Hanseatengeist, um sich schnell damit abzufinden.

Vor allem lernte ich zunächst fleißig wieder Englisch, denn der rechte Deutsche setzt doch seinen Stolz darein, firm in der fremden Sprache an den fremden Strand zu treten. Die englischen Schulbücher wurden wieder hervorgeholt und emsig Vokabeln und unregelmäßige Verba gepaukt: „think — thought — thought, fall — fell — fallen usw.“. Dazu las ich englische Schriftsteller der Schulzeit noch einmal: Kipling und Irving, ein bißchen Walter Scott und Shakespeare, den mir ein alter lieber Professor, der von den Hugenotten stammte, auslieh, und zum Überfluß ging ich als großer Mensch noch einmal in eine Sprachprivatschule, um nicht nur Wörter und Sätze zu verstehen, sondern auch sprechen zu können und eine gute Aussprache zu haben. Wie begeistert war einst mein Bruder aus ihr heimgekommen, daß dort der Lehrer gleich englisch angefangen hatte und kein Wort deutsch sprach: „This is a pencil. What is this? A pencil usw.“, indem er belehrend seinen Bleistift zur allgemeinen Ansicht in die Höhe hielt und sich nur durch Zeichen mit seinen Schülern verständigte. Wir in der Schule hatten bieder Deutsch und Englisch durcheinandergeredet[S. 15] und brav erst Vokabeln und Grammatik gelernt. Aber trotz allem — o weh — wie ging es mir zuerst drüben! Ich las zwar ganz flott Bücher und Zeitungen, aber das Verstehen fiel mir doch schwer. Sie redeten drüben nachher alle so schnell! Wie der Wind war es um die Ecke, was sie gesagt hatten! Das Ohr war noch nicht an die fremden Laute gewöhnt. Und mit dem Antworten war es auch nicht so ganz einfach, denn die alleralltäglichsten Redensarten hatte man doch noch nicht gleich fertig auf der Zunge liegen.

Zu Hause wurde währenddem viel für mich genäht; eine ganze Woche war die Näherin, die schon Jahrzehnte in der Familie erlebt, allein für mich da. Dann sollte auch noch ein Reiseanzug herbei, natürlich in Schnitt und Falten etwas „englisch“, desgleichen der Mantel und die Reisemütze. Sie flog mir allerdings gleich am ersten Nachmittag auf See bei einem kräftigen Windstoß an der Ecke des Decks ins Meer, gewiß weil sie zu sehr englisch war. Dahin war dahin, sie ruht nun wohl schon manches Jahr auf dem Grund des Ozeans, wenn sie nicht der Golfstrom wer weiß wohin entführt hat. Aber da ja in der Welt nichts an Stoff und Energie verlorengehen kann, sondern sich höchstens in andere Formen verwandelt, so existiert meine Mütze ganz gewiß auch noch. Nur weiß man nicht, wo und wie. Vielleicht dient sie heute einem Haifischgroßpapa als Kopfkissen beim Mittagsschläfchen oder wem sonst ...

Mein Schiffsbillett hatte ich auch schon bestellt. I. Kajüte war natürlich für mich bescheidenen Nichtsverdiener zu teuer. Blieb Zwischendeck oder „Zweiter“? Es hätte nur verhältnismäßig wenig — ich glaube fünfzig Mark — Unterschied gemacht, wenn ich Zwischendecker geworden wäre. In der Zweiten fuhr man menschlich, sogar mehr wie menschlich, für meine Erstlingsansprüche recht feudal. Ich habe es auch nicht bereut, als ich später das Menschengewürfel von Italienern, Slowaken, Russen und Griechen im Zwischendeck und ihr gegenseitiges Zusammenleben sah!

So gingen die Wochen der Vorbereitung hin. Eines Frühmorgens hieß es um vier Uhr aufstehen. Die Koffer waren längst sorglich gepackt.[S. 16] Ein großer ehrwürdiger Familienkoffer, mit dem schon meine Eltern mit uns Kindern allen vor vielen Jahren an die See gereist waren, für den Gepäckraum, und ein flacherer neuer für unter das Bett zu schieben, wie es die Hapag verlangte. Dann ging es an den Bahnhof, ein letzter Kuß und Händedruck ... Wann und wie würde man sich wiedersehen ...? Eigenartige Gefühle überkommen einen. Man schluckt etwas hinunter ...

Ich fuhr durch das freundliche hessische Land, wie schon so manches Mal. Die so malerisch gelegene hessische Universitätsstadt Marburg grüßte mit ihrem alten Landgrafenschloß und der feinen Kirche der heiligen Elisabeth mich noch einmal als Marburger. Dort oben bei der hohen Pfarrkirche hatte ich in aussichtsreicher Studentenbude gewohnt. Da drüben hatten wir in den alten gotischen Kreuzgewölben zu Füßen unsrer akademischen Lehrer gesessen, und hier oben am Waldsaum waren wir gar manchmal zum Kaffee zum „Hansenhaus“ hinaufgestiegen. Vor Kassel türmte sich hoch oben auf dem Habichtswald der mächtige Herkules über Schloß Wilhelmshöhe ... In Göttingen kreuzte uns der Gegenzug. Ich kannte die Strecke. Als neunjähriger Junge war ich sie zum erstenmal gefahren, als es zur Hochzeit ins große Hamburg ging. Es war damals ein Freitag, weiß ich noch. Sonntags sollte Hochzeit sein. Und am Sonnabend entgleiste derselbe Zug, mit dem wir tags zuvor fuhren, in der Lüneburger Heide, da ein von einem Güterzug gefallener Querbaum die Geleise verbogen hatte. Ein Freitag soll ja immer ein Glückstag oder ein Unglückstag sein. Und mich hatte es nicht getroffen. Diesmal rasten wir ohne Unfall durch die Lüneburger Heide. Sand, Kiefern, Moore ... Blauäugige, blondhaarige Menschen und rotgedeckte Ziegelhäuser flogen an uns vorüber. Dann donnerten wir über die großen Harburger Elbbrücken. In Rauch und Dunst lag Hamburg da. Hoch überragte der schlanke gotische Turm der Nikolaikirche die mächtige Stadt. Links fauchten auf der breiten Elbe die Ostafrikadampfer der Woermann- und der Levantelinie. Ich stellte mir im stillen ihre Maße vor und wünschte mir unser Schiff noch[S. 17] etwas größer. Alles rauchte, fauchte und tutete, die Sirenen heulten. Kleine Boote und Dampfer schossen hin und her ...

Der Hafen war ein Gewirre von Masten und Schornsteinen, großen und kleinen Booten, Ozeandampfern und Elbschiffen, Schleppern und Passagierdampfern. An dem langen Uferkai Lagerhäuser an Lagerhäuser, Brücken, Krane, Kraftwagen ... Welch mächtiger Verkehr! Dann waren wir in die riesige Halle des neuen Hamburger Hauptbahnhofes eingefahren. Nun gab es kein Zurück mehr. In zwei Tagen ging es über den Atlantischen Ozean ...

Wer bei uns einen Vorschmack vom Weltverkehr haben und Luft von Übersee einmal in die Nase ziehen will, muß wenigstens ein paar Stunden in Hamburg herumlaufen ...

Ich trat aus dem Hauptbahnhof und nahm zuerst meinen Weg über die breite Lombardbrücke, die die Innen- von der Außenalster scheidet. Immer aufs neue von hier war der Blick prächtig über die weite von flinken Dampferchen belebte schimmernde Seefläche. Was wäre Hamburg ohne seine Alster und ohne seinen „Jungfernstieg“, die Promenade der feinen Welt an dem kleineren Becken der Innenalster, mit seinen kostbaren Läden und „fashionablen“ Cafés!

Ich suchte mir zunächst Quartier, freilich nicht in einem der großen internationalen Hotels, sondern in einem bescheidenen, sauberen Heim, wo ich mit Stewards, Kellnern aller Art und allerlei anständigen jungen Seeleuten zusammentraf. Es war alles im Hause sauber und gut ...

Ich setzte mich des Abends zu den andern Gästen an den Tisch und ließ mir von ihren Reisen erzählen, von Quebek und Brasilien, von Petersburg und Neuyork! Wo die schon alles in ihren jungen Jahren in der Welt herumgekommen waren! Sie erzählten vom Leben an Bord, von hartem Dienst, von Scherz und Spiel, von Sturm und heiterer Fahrt, von seekranken Damen und trinkgeldgeizigen Herren, von ordentlichen und unordentlichen Kameraden, die ihren Lohn[S. 18] drüben in wenigen Stunden verliedert und verludert hatten, die mit keinem Cent in der Tasche wieder an Bord gingen, ja ihre Uhr als letzten Besitz noch als Pfand dalassen mußten. Zum Schluß setzte sich einer von ihnen ans Klavier und in trefflichem Ton sangen alle die flachsblonden, blauäugigen, hochgewachsenen friesischen jungen Menschen: „Schleswig-Holstein, meerumschlungen ...“, daß es nur so eine Art hatte. Was für ein Unterschied war doch zwischen den Schwarzwälder oder oberbayrischen Bauernburschen und diesen blonden Holsteinern!

Am andern Morgen war mein erster Gang in das mächtige Geschäftsgebäude der Hapag, mein Schiffsbillett zu holen, um dann an den Hafen zu den Gepäckhallen zu gehen und nachzusehen, ob auch mein großer grüner Koffer mit den vielen Büchern wohl angekommen und bereit sei, mit mir nach Amerika zu fahren. Welch ein Getriebe überfiel mich am Hafen! Hatte ich ihn tags zuvor nur flüchtig und aus der Eisenbahn von oben überschaut, so nahm er sich jetzt von unten, wenn man mitten drin war, noch ganz anders aus! Die vielen Boote, Kanäle und Brücken, Krane und Frachtwagen, die himmelhohen Lagerhäuser! Welch ein Durcheinander von Pfeifen, Signalen, Schreien, Rufen, Schelten, Fahren, Rasseln der Ketten ... und über allem dicker Dunst, Rauch und Teergeruch. Wahre Kompanien von Schauerleuten und Lademannschaften und dahinter die Kontore, Bureaus, Magazine und Ladehallen mit einem Heer von Angestellten, Schreibern, Zollbeamten ... Da sah und horchte die Landratte auf: Das war Hamburg! Das war Weltverkehr!

Ich hatte mich glücklich bis zu der richtigen Lagerhalle durchgefunden und durchgefragt. Berge von Koffern türmten sich vor mir auf; es sah aus, als wollte ganz Deutschland mit einem Male auswandern ... Und wirklich — richtig, da drüben zwischen hundert andern stak auch mein großer grüner mit dem gewölbten Deckel, auf dem die nächsten etwas unsicher balancierten, und lachte mich wie ein guter Kamerad freundschaftlich an. Trotz all seiner Vielbenutztheit und seinem Abgeschabtsein — er hätte getrost singen können: „Schier dreißig Jahre[S. 19] bist du alt“ — hätte ich ihm jetzt um den Hals fallen mögen: „Da bist du ja, guter Freund, hab Dank, daß du mich nicht im Stich gelassen hast ... nun wollen wir auch weiter treulich zusammen übers Meer fahren und drüben zusammenhalten ... und gebe Gott, auch beide wieder gesund heimkommen ... vor allem aber, alter Freund, krach’ mir ja nicht unterwegs, der du den Bauch voll vieler schwerer Bücher hast, auseinander!“ —

... „Nein, nein, was du nur von mir denkst, so alt bin ich denn doch noch nicht, hab immer noch Kräfte genug zusammenzuhalten“, schmunzelte er behäbig zurück. „Du kannst dich auf mich verlassen!“ Und er hat seinen Schwur gehalten! Es sei ihm heute noch gedankt. Als ich so beruhigt und vollkommen getröstet aus der Halle wieder hinausging, scholl hinter mir ein erschütterndes Gelächter her. Tiefe Baßstimmen von den schwersten Reisekörben bis zu den hellen hochmütigen Stimmen der feinen Damenkoffer. Oder war es eine Gruppe von Schauerleuten? Was lag mir daran ...

Ich bestieg einen der flinken Hafenrunddampfer von Käses berühmter Hafenrundfahrt und ließ mich ¾ Stunden lang für einen einzigen Groschen in allen Richtungen im Hafen herüber und hinüber, an allen Molen und Landestellen, auf allen Hafenarmen und auch auf der freien Elbe umherfahren. Die Elbe warf dabei oft recht stattliche Wellen. Das kleine hochbordige wackere Dampfboot stieg auf und nieder; aber manchmal brach auch ein tüchtiger Guß über den Bug herauf aufs Vorderdeck und überschüttete die allzuweit Vornanstehenden mit einem nicht gerade immer willkommenen Bade.

An den St.-Pauli-Landebrücken stieg ich aus und klomm zur Seewarte empor und in ihr bis auf das aussichtsreiche Dach. Welch ein majestätischer Rundblick sich von oben bot! Drunten die breiten im Sonnenschein herrlich glitzernden breiten Elbarme mit ihren Hunderten von hin und her schießenden Booten, weiter hinaus die Docks und Werften, die rauchenden Schlote bis hin zu den sanften Linien des grünen Hinterlandes. Über der Stadt selbst der übliche Rauch und Qualm — darin tut’s Hamburg London gleich —, aus dem richtunggebend[S. 20] hoch und schlank der Nikolaiturm emporstieg. Eindrucksvoll präsentierte sich von hier oben Lederers fast zyklopisches Bismarckdenkmal auf der Elbhöhe, ein unübertreffliches Symbol deutscher Kraft, deutschen schaffenden Willens und hoffnungsfreudigen Blickens in eine neue Zukunft: Deutschland kann seine Söhne allein nicht mehr ernähren, wenn es nicht wieder mit der ganzen Welt handelt und für sie arbeitet. Ist auch das Werk des Alten im Sachsenwalde eingerissen worden, aber sein Geist lebt fort und wird wieder auferstehen.

Ich schlenderte durch St. Pauli, die berüchtigte Schiffer- und Arbeitervorstadt Hamburgs, übel berühmt durch ihr loses und leichtfertiges Vergnügungsleben. Hier will der von schwerer Seefahrt heimgekehrte und entlohnte Matrose sich „erholen“, d. h. austoben und ausleben, nachdem ihn wochenlang harter Dienst und strammes Kommando in Fesseln gehalten hat. Und wie verführerisch lockt des Abends die lichterfüllte, überall orgelnde, tönende, schreiende „Reeperbahn“, an der Kino an Kino, Varieté an Varieté sich reiht mit all ihren dunklen Gassen seitabwärts ...

Aus diesem St. Pauli ging es zurück durch die Stadt und ihre breiten und belebten Geschäftsstraßen, wie sie nun nach gewaltigen Durchbrüchen am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Ich warf einen Blick in die ehrwürdige Nikolaikirche. Vom hohen Turm von St. Nikolai klang um Mittag das melodische Glockenspiel, das bis vor kurzem ein hoch in den siebziger Jahren stehender Onkel von mir zu spielen hatte, der täglich durch Jahrzehnte hindurch die 400 Turmstufen emporstieg, um auf seiner Spielbank da oben im luftigen Reiche Platz zu nehmen. Und er behauptete immer, sooft man ihn begleitete, diese tägliche Turnübung allein habe ihn bis in sein hohes Alter so gesund erhalten ...!

Die herrlichen Säle des Rathauses mit ihren kostbaren Gemälden sah ich gern einmal wieder. So machts doch der gute Deutsche: Wenn er einen einzigen Tag in einer fremden Stadt zubringt, besieht er sich emsig und umsichtig, ein ausführliches und gelehrtes Reisehandbuch in der Hand, alle Sehenswürdigkeiten, und es schmerzt ihn nachher[S. 21] sehr, irgend etwas Wichtiges und Berühmtes vielleicht doch übersehen zu haben. Aber in der Geburtsstadt kann es einem passieren, daß man — wie mir selbst — zum ersten Male in Goethes Geburtshaus hineinkommt, wenn man es von auswärts zugereisten Verwandten zu zeigen hat!

Sooft ich in Hamburg war, konnte ich es mir auch nicht versagen, wenigstens einmal über die Alster zu fahren. Eine Alsterfahrt gehört immer zu den idyllischsten Erinnerungen. Die Alster ist immer schön, am strahlenden Sommertag und ebenso im herbstlich früh einbrechenden Abenddunkel, wenn die Alsterboote mit ihren Lichtern wie Leuchtkäfer im Nebel hin und her flitzten. In trauter Erinnerung stand bei mir seit den Kindertagen auch das Uhlenhorster Fährhaus, von dessen herrlicher Terrasse man einen solch entzückenden Blick über das weite Alsterbecken bis hin zu den vielen fern und schlank aufragenden Türmen Hamburgs genießt.

Hinter Uhlenhorst liegt der Vorort Horn. Er war mir auch seit meiner Kindheit bekannt, seit in seiner kleinen Kirche einst mein ältester Bruder getraut worden war ... Ich sehe noch immer die nach Althamburger Sitte lange Wagenreihe vor mir, die da mit der großen Verwandten- und Bekanntenschaft hinausstrebte. Und ich durfte damals als kleiner viel verhätschelter Junge mitten zwischen den Brautjungfern sitzen! Und dann defilierten wir durch die vielen neugierig an der Eingangstür wartenden Vorstadtkinder ... und oben auf der Orgel intonierte der siebzigjährige Onkel L., dessentwegen das kleine Kirchlein zur Trauung gewählt worden war, derselbe, der täglich zum Glockenspiel auf den Nikolaiturm hinaufstieg.

In Horn steht bekanntlich auch Wicherns berühmtes „Rauhes Haus“, darin einst der Kandidat Wichern und seine Mutter Wohnung nahmen, um selbstlos arme verwahrloste Knaben zu erziehen. Jetzt sind es mächtige ausgedehnte Erziehungshäuser der „Inneren Mission“. Die Anstalt erfüllt heute einen gar weiten Komplex, in dem sich aus freundlichem Grün die einzelnen Häusergruppen familiär und traulich erheben. Als „Familien“, von Brüdern und Helfern betreut, leben hier[S. 22] die Zöglinge zusammen. Wie mancher mag hier fürs Leben wirklich „gerettet“ worden sein, so daß die Anstalten mit Recht ihren Namen tragen.

Für soziale Arbeit habe ich mich schon früh immer stark interessiert. Gerade in Hamburgs Straßen blickte ich manchem hungrigen Straßenhändler oder armen streichhölzerverkaufenden elternlosen Kinde in die Augen ... Ich weilte in des gottbegnadeten Pastor Clemens Schulz’ Lehrlingsverein, der dem alten Herrn die Familie ersetzte, und sah mich um in den sozialen „Volksheimen“ und fühlte mich jedem Eckensteher und „Halbstarken“ ein bißchen verwandt. Waren sie nicht alle auch Menschen und Brüder? Was können sie für das Elend, in dem sie aufgewachsen sind, für Not und Irrtum, die sie in Schuld getrieben? Zeitweilig hatte ich einmal ernstlich die Absicht, mich ganz der verwahrlosten Jugend in St. Pauli zu widmen ...

So strich ich damals von Horn aus in Rothenburgsort und Hammerbrook umher. Vor 30 Jahren war hier noch grünes Marschland. Jetzt reihen sich grauschwarz und schmutzigberußt die langen traurig-öden Straßenzeilen mit ihren Mietskasernen, ihren dunklen Höfen und düstern Hinterhäusern aneinander. Hier wohnen die Menschen so dicht, daß oft ein einziger Straßenblock 4000 Menschen mit etwa 1700 Kindern, genug für eine 32-(!)klassige Volksschule, beherbergt. Hier wächst eine Jugend auf, deren Spielplatz die Straße, deren Hauptbildner das Kino ist, die von blauem Himmel, grüner Marsch und singenden Vögeln nur wie von Sagen und Märchen hören. Ihre Ahnen waren einst selbständige wackere Holsteiner Bauern, Handwerker und Fischer; jetzt zerreibt und zermahlt sie die Großstadt zwischen Schloten und Maschinen, zwischen seelenloser Fabrikarbeit und brutalsinnlichen Vergnügungen zu einer einförmigen, grauen Masse, „Proletariat“ genannt, oft ohne jeden Glauben an Innerlichkeit. Denn im Rauch, Getöse und Herdendasein der Großstadt stirbt das Persönliche. Und mit ihm stirbt Lebensfreude und -glück. Aber im „Volksheim“, da suchte man wieder den Menschen zu wecken. Da turnten fröhlich die Knaben, da wurde gutes Theater gespielt; naturwissenschaftliches[S. 23] Kränzchen und Billardklub, Rezitation und Bücherei, Bastel- und Schnitzabend, Schachspiel und Schlagball blühten und gediehen friedlich und fröhlich miteinander. Zeigt nicht ähnliche Zustände die Großstadt überall, sei es Berlin oder Hamburg, Neuyork oder Chikago? Die Großstadt ist am allermeisten und im bösesten Sinne „international“. Überall frißt sie das Land und die Seele der Menschen zugleich.

In die innere Stadt zurückgekehrt, umflutete mich wieder das Leben der großen Geschäftsstadt, die Warenhäuser mit ihren wimmelnden ein- und ausströmenden Menschen, die fliegenden Straßenhändler, die klingelnden Straßenbahnen und tutenden Autos, die Laufjungen und Portiers, all die vielen kleinen Theater und Spielhallen, die Ewerführer auf dem Kohlenkahn die düstern Fleets entlang, die Wirte der Hafendestillen, die Fuhrleute und Packer, die Börsenmänner und Geldleute und endlich im Alsterpavillon die schlemmenden gelangweilten feinen „Damen“. Welch eine gegensätzliche Welt! Welch eine Sachenkultur! Elend und Reichtum, Verdorbenheit und Selbstsucht dicht beieinander.

Aus der stickigen Großstadtluft trieb es mich am Nachmittag mächtig hinaus nach dem Land. Ich fuhr daher nach dem so reizvollen Blankenese an der unteren Elbe, Hamburgs Perle, hinaus. Aus den dunkeln, dumpfigen Winkeln und Kellern, Straßen und Hinterhöfen voll pestilenzialischer Gerüche und verbrauchter Luft ging es zu Schiff hinaus in die frische freie Luft des breiten Stroms und des saftgrünen Landes, dahin, wo einem schon Salzluft der Nordsee entgegenweht. Am alten Michel vorbei, St. Pauli vorüber, entlang den Reihen der vornehmen Landhäuser der Großkaufherren in Kleinflottbeck ... Am Strande des Flusses lagen vergnügte und sorglose Menschen in ihren hellen Kleidern im weißen Sande; Kinder plantschten im Wasser und ließen ihre kleinen Segelboote schaukeln ... In der Sonne gebräunt-leuchtende, badende Jungen, schwammen hinter dem Dampfer her und tauchten fröhlich in seinen spritzenden Wellen ... und drüben lag behäbig und unentwegt das satte, saftige grüne Marschland, und draußen wartete auf uns das blaue Meer.

[S. 24]

Oben vom Süllberg aber und seiner weitblickenden Aussicht konnte man sich kaum trennen. Eine Musikkapelle spielte lustige Weisen. Es war prächtig, da oben zu sitzen und über den weiten meerarmartigen Strom und das weite grüne Land zu schauen. Die Musik war die Auslöserin der rechten Abschiedsgefühle. Deutsche Lieder würden wohl sobald nicht mehr an mein Ohr klingen ... Langsam spülte die Flut herein. Allerlei flache Inseln und Sandbänke im Strome tauchten unter. Mit Sonnenuntergang versank für mich auf lange ein letzter Tag auf deutschem Boden ...

Ebenso strahlend brach dann der Augustsonntag an, der mich der alten Welt entführen sollte. Auf dem Hamburger Hauptbahnhof war ein furchtbares Gewühl von Menschen, wie an schönen Sommertagen auf allen deutschen Großstadtbahnhöfen. Tausende von Ausflüglern flohen aus der heißen Großstadt in die Lüneburger Heide, in den Sachsenwald, ins Holsteinische. Dazwischen wimmelten noch die Ozeanpassagiere zu Hunderten. Unser Sonderzug dampfte punkt sieben Uhr zunächst mit den Passagieren der zweiten Kajüte aus der Halle, bis zum letzten Platz besetzt ...

Im hellen Sonnenschein ging es durch die grüne Marsch der Elbe entlang — doch war sie selbst selten sichtbar — über Stade nach Kuxhaven. Im Wagen redete alles bereits deutsch und englisch durcheinander. Die echten Deutschamerikaner redeten ihr Deutschamerikanisch: „Well, think, wir gehn nach vorn“ u. ä. Deutsche Kinder antworteten ihren deutschredenden Eltern prompt auf englisch. Übrigens war mein letztes deutsches Erlebnis gewesen, daß der Gepäckträger mir schnell noch vor der Abfahrt zu wenig herausgab! Immer noch besser als jenes erste deutsche Erlebnis des Japaners Utschimura, dem auf dem Hamburger Hauptbahnhof gleich sein ganzes Portemonnaie nebst wohlgefülltem Inhalt gestohlen wurde ...!

Nach zweistündiger flotter D-Zug-Fahrt lenkten wir plötzlich wieder der Elbe zu. Die grüne Marsch, die grasenden Rinderherden entwichen ... Dort drüben dicht vor uns strahlend gelb und weiß im[S. 25] hellen Sonnenglanz lag unser Schiff, und hinter ihm dehnte sich bis an den Horizont tiefblau die Nordsee ...

Schon liefen wir in die Bahnhofshalle von Kuxhaven ein. Ich faßte mein Handgepäck. Blaugekleidete Stewards mit goldenen Knöpfen und weißen Handschuhen sprangen uns gar artig bis auf den Bahnsteig entgegen und nahmen uns das Handgepäck ab. Ich hielt aber in übertriebener Vorsicht das meine ziemlich fest in der Hand und schleppte es lieber im Schweiße meines Angesichts und meines Reisemantels am warmen Hochsommersonntagmorgen selbst bis zum Schiff hinauf. Einige Schritte ging es noch durch die langen Zollhallen, dann von der Halle bis an die Kaimauer ... zuletzt an einer Reihe Schutzleute vorüber die Schiffstreppe hinauf: für die Landratte ein eigenartiger Moment! Weil alle es so machten, machte man es auch so. Noch einmal wurde der Fahrschein kontrolliert ... oben an der Schiffstreppe standen die Schiffsoffiziere in weißen Handschuhen, die Hand grüßend an der Mütze. Von der Kommandobrücke sah der Kapitän, eine Menge goldener Streifen um den Arm, prüfend herab ... Hinter einem Seile auf dem Vorderdeck wie Vieh eingesponnen und zusammengedrängt standen die Zwischendecker, darunter Physiognomien wie aus einer Verbrecherkolonie, Russen, Polen, Italiener, Griechen, Juden aller Herren Länder ... Sie waren mit dem Gepäck schon in Hamburg eingeschifft worden.

Durch merkwürdig schmale Gänge wurde man auf dem Schiffe selbst in die Kabine gewiesen. Unser Kabinensteward war ein freundlicher, hilfsbereiter junger Mensch. Die Kabine fand ich recht geräumig; sie enthielt je vier Betten, zwei übereinander, und einen hübschen Waschtisch mit zwei Becken. Man legte schnell ab. Ein Mitpassagier, ein wohlbeleibter Schauspieler aus Philadelphia, Deutscher von Geburt, wurde zunächst mein Berater. Als dritter Kabinengenosse gesellte sich ein stockamerikanischer „Coiffeur“ aus Chikago hinzu, der kein Wort Deutsch verstand. Der vierte war, wie sich nachher zeigte, ein alter Wiener Jude, der seine Tochter, eine Sängerin, in „Neffiorck“, wie er aussprach, besuchen wollte. Um etwaigen üblen Explosionen vorzubeugen,[S. 26] wählte ich ein oberes Bett, das auf einer kleinen Leiter zu ersteigen war.

Wir gingen schnell, nachdem wir abgelegt, wieder nach oben, um ja den reizvollen Augenblick der Abfahrt nicht zu versäumen. Mehr und mehr sammelten sich die Passagiere auf dem Promenadendeck, um sich noch von oben mit ihren Angehörigen auf dem Kai, soweit sie bis nach Kuxhaven mitgekommen waren, möglichst lange zu unterhalten. Jetzt wurde in gewaltigen Netzen unser Gepäck vom Land aufs Schiff balanciert. Dann lief der zweite Sonderzug von Hamburg mit den Passagieren der ersten Kajüte ein. (Vornehme Leute kommen bekanntlich in der Welt immer zuletzt oder sogar, wenn sie besonders vornehm sind, zu spät!) Auch diese dreihundert waren, schnell von hilfreichen Stewards geleitet, an Bord gebracht. Mittlerweile war es ¾12 Uhr geworden!

Immer strahlender schien die Sonne wie mit Festglanz vom Himmel herab. Tiefblau war Himmel und Meer. Nun ertönte ein Kommando; die Haltetaue wurden losgewunden. Die Musik setzte ein: „Muß i denn, muß i denn zum Städtle hinaus“ ... Langsam drehte das gewaltige Schiff ein wenig vom Kai ab. Die am Ufer begannen zu winken, Taschentücher flatterten bald hundertfältig oben und unten, herüber und hinüber ... einige Damen schluchzten auf ... da und dort sah man rotgeweinte Augen ... auch ich biß ein wenig die Zähne zusammen, aber das Fehlen von Angehörigen machte den Abschied mir nicht so schwer. Auch war meine Brust geschwellt von all dem Neuen, was da kommen sollte. Immer breiter wurde schon der Wassergraben zwischen Kai und Schiff. Die Schraube arbeitete spürbar, der ganze Schiffsrumpf erbebte unter ihren Drehungen, die Maschinen stampften, durch den ganzen Schiffskörper ging ein leises Zittern ... So löste sich das Schiff langsam vom Lande ... Zehn ... zwanzig Meter rückte es vom Ufer ab ... Alles rief, schrie, winkte, weinte ...! Dann wurden es fünfzig, hundert Meter! Die Menschen wurden immer kleiner ... Kreischend umflogen uns Schwärme von Möwen ... Zuletzt waren Kuxhavens Türme klein wie Spielzeug. Die Musik[S. 27] hatte aufgehört zu spielen ... Alles strömte in die Speisesäle, um sich vom Obersteward einen Tischplatz anweisen zu lassen ...

Ich wählte lieber den „zweiten Tisch“, wie mir der spätaufstehende Schauspieler aus Philadelphia riet, und mußte nun zwölf Tage lang zweimal täglich anderthalb Stunden zusehen, wie bereits der „erste Tisch“ fröhlich speiste. (Bei voller Belegung des Schiffes reichen nämlich die Speisesäle nicht zugleich für sämtliche Passagiere.) Das war bei dem besonderen Appetit auf See und der Langeweile, die am schönsten von den Mahlzeiten unterbrochen wird, jedesmal eine Leistung. Auch sonst war mein wohlbeleibter Berater wie ein böser Dämon neben mir, der für die Rührung der Abschiedsszenen nur Spott hatte und auch schon am ersten Tage mir von Amerika und den Amerikanern fortgesetzt nur Ungünstiges zu erzählen wußte: „Dollarjagd und Bigotterie sei drüben alles. Der Freiheitsstatue hätte man lieber eine Dollarnote statt einer Fackel in die Hand geben sollen u. ä.“, während ich in vollstem Jugendidealismus wie ein kleiner Kolumbus mir eine neue ideale Welt erobern wollte ...

Als man endlich aus den Speisesälen und Schiffsgängen wieder hinaufkam — schon prägte man sich etwas die Topographie des Ganzen ein — da schwammen wir bereits mitten auf der weiten, klaren, blauen Nordsee. Von Land war nirgends mehr eine Spur. Aber eine breitaufgewühlte Furche zog das Schiff wie eine Wasserlandstraße hinter sich her, die den zurückgelegten Weg deutlich und lange anzeigte ... Immer noch folgten uns kreischende Möwenschwärme tauchend und elegant die zugeworfenen Brocken auffangend ...

Das Essen mit seinen vielen und reichlichen Gängen mundete stets vorzüglich. Die frische Seeluft tat das ihrige dazu. Vom Schwanken des Schiffs war keine Spur zu merken, obwohl am Nachmittag eine frische Brise eingesetzt hatte und der Wellengang stärker wurde. Gemütlich lag man auf Deck auf seinem gemieteten Deckstuhl wie auf der Veranda eines aussichtsreichen komfortablen Hotels und sah auf die nie ermüdende unendliche Wasserfläche hinaus und fühlte sich glücklich als Weltpassagier ...

[S. 28]

Es begann das regelmäßige Leben an Bord.

Am Mittag war das Meer tiefblau, am Abend nach Sonnenuntergang aber wurde es tiefgrün. Der aufkommende Wind rüttelte an Tauen und Segeltüchern. Purpurrot war die Sonne im Westen versunken ...

Silberne Streifen warf bald der Mond über das Wasser. Rings ein chaotisches Wasserrund. Welche Fluten erfüllen doch die Erde! Von fern her blitzten die Leuchtfeuer von den deutschen Inseln ...

Wir waren jetzt etwa auf der Höhe von Borkum. Helgoland war zu weit ab und nicht sichtbar. Das Schiff ging noch immer sicher und ruhig, obwohl ringsum schon weiße Kämme aufspritzten. Viele, die bereits mehrmals herüber und hinüber gefahren waren, rühmten unsern „alten Kasten“ sehr, er fahre zwar nicht so rasch wie die großen Schnelldampfer, aber dafür ruhiger und sicherer, zumal wenn er wie diesmal voll und schwer geladen sei ...

Es trompetete zum Abendessen. Nach der salzigen Seeluft schmeckte das Essen jedesmal vorzüglich. Die Stewardbordkapelle spielte dazu flotte Weisen im Speisesaal. Die Stewards erwiesen sich überhaupt als recht vielseitige Burschen. Erst traten sie als galante Pagen und Kofferträger auf, dann waren sie Zimmermädel in Hosen und servierende Kellner, für jeden Wunsch und jede Laune dienstfertig bereit, und zuletzt talentvolle Musikanten. Alle Achtung vor solcher Vielseitigkeit! Aber welche Versuchung zur Unzufriedenheit für sie, während ihrer Arbeit um sich ständig nur nichtstuende, schmausende, scherzende, geldverzehrende und vergnügungssüchtige Menschen zu sehen! Denn daß wir Passagiere vor und nach unsrer Seefahrt auch etwas Rechtschaffenes arbeiteten, das sahen sie ja nicht, und vielleicht glaubten sie es auch nicht. In ihren Augen waren wir alle „reiche“ und nichtstuende Leute.

Als man vom Abendkonzert vor Schlafengehen noch einmal auf Deck kam, rauschte rings um uns ein tiefschwarzes Meer. Man hatte[S. 29] in den erleuchteten Gängen und Sälen fast vergessen, daß man auf dem weiten Meere schwamm ...

Es kam die erste Nacht. Ich konnte mich gar nicht genug wundern, wie seelenruhig man sich in sein Bett legte. Freilich sah man einmal der Ordnung wegen nach, wo die Rettungsgurten lagen. Ganz Ängstliche haben sie wohl auch einmal heimlich, wenn sonst niemand in der Kabine war, „für alle Fälle“ anprobiert. Der schreckliche Untergang der „Titanik“ oder die Torpedierung der „Lusitania“ mit ihren etwa 1500 im Wasser versinkenden Menschen hat uns Bilder genug des Schreckens vor Augen gemalt! Ich wußte mich auch aus meiner Kindheit eines schweren Zusammenstoßes eines Bremer Lloyddampfers mit einem englischen Kohlendampfer im Nebel des Kanals sehr wohl zu entsinnen. Der Engländer hatte von der Seite kommend und mit Kurs nach Frankreich den im Kanal längsfahrenden Lloyddampfer mitten entzweigeschnitten. Eine einzige Dame, eine Bremerin, dazu noch eine gute Bekannte unsrer Familie, war damals gerettet worden.

Rechtzeitig pflegte ich immer mein Oberbett zu erklimmen, denn das lange Spielen, Trinken und Rauchen der Herren liebte ich gar nicht. Mit mir ging gewöhnlich der kleine ältliche Wiener schlafen, der ja seine Tochter besuchen wollte und der nachher noch sehr unter der Seekrankheit litt. Er pflegte sich aus Vorsicht gar nicht ganz auszukleiden. Gut, daß er unten und ich oben schlief, denn die See hatte es ihm bald angetan! Der Chikagoer, der kein Deutsch verstand, sondern nur „good morning“ und „good night“ sagte, kam gewöhnlich erst ein oder zwei Stunden später herein, und zu allerletzt und oft wohlgeladen wie unser getreues Schiff, aber doch nicht so ruhigen Kurses wie es, kam der deutsche Philadelphier, der glücklicherweise nicht nach oben zu klimmen hatte. Er hatte seine Wahl recht getroffen. Mit einem mächtigen Plumps fiel er auf seine Lagerstatt. So schlief man nicht eher ein, bis alle Mann an Bord der Kabine waren. Zudem leuchtete über der offenen Türluke der helle Schein der Ganglampen herein, so daß es in der Kabine nie recht finster wurde. Außerdem lag neben unsrer Kabine, die freilich mittschiffs nicht weit vom Maschinenraum[S. 30] am wenigsten die Bewegungen des Schiffs verspüren ließ, einer der Schlafräume der Stewards, die abends nach ihrem Dienst und früh vor ihrem Aufstehen einen Heidenlärm machten. Da wurde gelacht, getanzt, gescherzt, Mundharmonika gespielt und fröhlich gesungen. Ich gönnte ihnen ihre Lustigkeit und Munterkeit von Herzen und wollte mich auch nicht griesgrämig beschweren; nur beförderte ihr Treiben gerade den ersehnten Schlaf nicht. So lag ich oft noch manche Stunde wach und sah gleichsam zum Lohn dadurch auf einmal, wie — ich traute meinen Augen nicht — gemächlich vom Gang herein oben durch die breite Türluke eine große, feiste Ratte in unsre Kabine hereinspaziert kam, an den Holzleisten der Wandverschalung gemächlich entlanglief und dann auf demselben Wege wieder verschwand. Nach andern Nächten fand ich sogar ihre Grüße und Spuren auf meiner weißen Bettdecke, die ihr vielleicht bei leerer Kabine als Ruheplatz diente. Sie hatte also, nach den Spuren zu schließen, während wir von den Wellen gewiegt selig schliefen, uns sehr nahe Besuche abgestattet. Nach dieser Entdeckung hielt ich es für ratsam, abends beim Emporklimmen in die „upper berth“ wenigstens einen Pantoffel mitzunehmen und ihn als schußbereite Waffe in der Hand haltend einzuschlummern und hatte so das sichere Gefühl, gegen etwaige noch nähere Besuche der nächtlichen Freundin notdürftig gewappnet zu sein. Als ich meine Entdeckung erstaunt am andern Morgen dem Kammersteward mitteilte, meinte er lakonisch: „Ratten gibt’s auf jedem Schiff.“ Und erfahrene Seereisende trösteten mich mit der Weisheit: „Nur ein sinkendes Schiff verlassen die Ratten.“ Zum runden Kammerfenster aber wehte die ganze Nacht erfrischend luftiger Nordwest herein, so daß man immer Seeluft genoß. Mußten freilich die Luken wegen hohen Wellengangs einmal geschlossen werden, dann entwickelte sich bald eine recht dumpfe Atmosphäre, untermischt mit allerlei Küchen- und andern Dünsten.

Früh halb sechs verließ ich meist als erster schon unsre Kabine, oft drei bis vier Stunden vor dem gutgeladenen Philadelphier. Kam man aufs Deck hinauf, so war da oben gewöhnlich noch groß Reinemachen.[S. 31] Das Schiff schwamm nicht bloß von unten her, sondern auch in Strömen von oben. Matrosen barfuß, in hochgekrempelten Hosen, spritzten und gossen mit Eimern und Schläuchen, wuschen und scheuerten, daß es nur so eine Art hatte ... Sie sahen es auch gar nicht gern, wenn man gar zu früh schon ihre Arbeit inspizierte. Aber gerade die Morgenstunden waren besonders schön auf Deck. Die Sonne und das Meer glänzten noch heller und frischer als sonst. Frei und unbehindert durch die vielen Mitreisenden konnte man sich überall ergehen vom Hinterdeck an, wo gelotet wurde, wieviel Faden wir liefen, bis zum Bug, wo man wie auf scharfkantiger Bastion das hochaufspritzende Wasser durchschnitt, das unwillig dem hochbordigen Schiff sich entgegenwarf.

Wir fuhren jetzt in Höhe von Holland. Der Wellengang hatte zugenommen. Das Schiff stieg hinten und vorn recht erheblich auf und nieder. Schon fehlten einige der Bekannten am Frühstückstisch; andere schlichen mit ängstlichen und bleichen Gesichtern umher, drückten sich möglichst in der Nähe der Schornsteine auf ihrem Deckstuhl in die Ecke oder eilten ein ums andre Mal verstohlen an die Reeling, um Poseidon zu opfern ... Wir andern machten tapfer unsre Runde, zwanzig Deckrunden, um — wie ein munteres Fräulein neben mir spottete — „uns die Seekrankheit auszulaufen“.

In der Tat läßt sich, glaube ich, mit ein bißchen festem Willen viel gegen die Seekrankheit machen. Viele werden zweifellos bloß aus Angst oder vom Sehen seekrank. Es ist wohl auch ein Stück Anlage, ob man ihr leicht erliegt oder nicht. Es soll ja sogar alte Kapitäne geben, die sie bei jeder halbwegs unruhigen Fahrt immer wieder packt. Gar spaßig waren die weisen Unterhaltungen und mancherlei Ratschläge darüber zu hören. So rieten die einen: „Immer tüchtig essen, aber ja nichts trinken!“ Die andern mit scheinbar einfacher Logik: „Den Magen ganz leer lassen, dann hat er kein Material zum ...!“ Wieder andere mit medizinischer Kennermiene: „Nur einen Kognak trinken, aber sonst nichts genießen!“ Die vierten meinten besonders ängstlichen Damen gegenüber: „Ruhig hinlegen und die Augen fest schließen und an etwas Schönes denken, das hilft!“ Wieder andere: „Hinlegen,[S. 32] aber die Augen gen Himmel richten und nur nicht aufs Wasser sehen!“ Auch ein Rat aus der Praxis! Die sechsten aber mahnten zum Gegenteil: „Immer tüchtig herumlaufen, viel lachen und spielen!“ Die siebenten ergänzten gar dazu: „Nur nicht hinuntergehen in die dumpfe Kabinenluft, da kriegt man es gleich!“ Und noch andere: „Recht lange im Bett liegen bleiben, da spürt man das Stampfen und Rollen nicht so sehr!“ Endlich die letzten orakelten: „Man muß einfach weder davon reden noch daran denken“ — und doch sprachen bald alle davon, von dem einen Thema, die einen offen, die andern verstohlen. Und wer nicht davon sprach, der dachte daran.

Jeder versah sich auf seine Weise „für alle Fälle“ mit einem guten Rat. So spotteten die einen und lachten, die andern verkrochen und fürchteten sich. Ich selbst philosophierte über die Möglichkeit einer seekranklosen Lage und fand sie in einer kardanisch, d. h. von oben zentral wie eine Hängelampe aufgehängten Hängematte, die sofort vermöge des Gewichts des darin liegenden Menschen alle Schwankungen des Schiffs korrigierte und darum stets in der richtigen, zum Erdmittelpunkt zentripetalen Lage bleibt! Leider bin ich nur bis heute noch nicht zur Patentierung meiner Erfindung gekommen ... Möchte auch jeden Leser vor ihrer vorzeitigen Ausbeutung warnen!

Gegen 11 Uhr fuhren wir auf der Höhe von Dover. Deutlich zeichneten sich rechter Hand die weißen Kreidefelsen der englischen Küste ab. Wer noch ungebrochener Gesundheit war, schrieb eifrig im Speisesaal, Rauchsalon oder Spielzimmer Briefe und Karten an die Lieben daheim, denn in Boulogne-sur-mer wurde von einem französischen Tender Post abgenommen. Ich konnte noch immer unter anderem stolz berichten: „Nicht seekrank!“ Und ich habe mit festem Willen und einer ungeänderten Lebensweise bis zuletzt auch gut „durchgehalten.“

So näherten wir uns langsam von Albions stolzer Küste hinüber dem Land der uns so sehr liebenden Franzosen. Bald erkannte man durchs Glas Wiesen und weidende Rinderherden ...! Eine eigentümliche Sehnsucht nach Land entstand in mir. Die reichlich vierundzwanzig[S. 33] Stunden, die wir jetzt unterwegs waren, dünkten mich wegen der vielen neuen Eindrücke ebensoviel Tage zu sein.

Um Mittag hielten wir weit draußen auf der Reede von Boulogne. Unsre Sirenen heulten mehrmals laut hinüber, daß wir da wären. Still stand der weithin sichtbare Leuchtturm auf seiner stolzen Höhe, aber der Tender mit den Parisern ließ noch eine ganze Weile auf sich warten. Fast zwei Stunden zu früh waren wir angekommen. So rasch war unser alter Kasten gefahren! Während wir still lagen, ließ sich drüben der französische Strand mit seinen großen Hotels, seinen vielen Strandkarren und die Kuppel der katholischen Kathedrale gut durchs Glas erkennen. Endlich kam auch tüchtig auf und nieder tanzend der französische Tender herübergedampft.

Es war ein kleines Kunststück, die Passagiere heil zu übernehmen. „Halb zog sie ihn, halb sank er hin.“ Nach dieser Weise kamen sie alle zu uns herauf. Die Matrosen hatten dabei allerlei Arbeit. Zuletzt wurden wiederum die Koffer im Krannetz hoch über dem freien Wasser schaukelnd herüberbalanciert. Dann flogen unsre Postsäcke hinüber — und der Franzose drehte wieder um ...

Es war 4 Uhr nachmittags geworden, als wir uns wieder der englischen Küste näherten. Abends winkten uns die langen Lichterreihen von Southampton, der paradiesischen Insel Wight und dem Kriegshafen Plymouth, der so groß ist, daß er die ganze englische Kriegsflotte in sich aufnehmen kann. Wie „fliegende Holländer“ glitten im Dunkel bald näher, bald ferner kleinere Küstendampfer mit grünen und roten Signallichtern an uns vorüber. Am Himmel aber standen ruhig und feierlich die blitzenden Sterne ...

Mit Anbruch des nächsten Tages passierten wir den letzten Punkt Europas, die felsigen Szillyinseln. Der Leuchtturm Eddystone, an dem hoch die schäumende Gischt emporbrandete, entbot den allerletzten Scheidegruß Europas. Nun würden wir kein Land mehr sehen bis zur Küste der Neuen Welt. Wir fuhren jetzt erst in den offenen Atlantik hinein.

Länger und höher wurden die Wellenzüge. Bis zur halben Schiffslänge[S. 34] tauchte unser Schiff in die Wellentäler, um dann gehorsam vom nächsten Wellenberg wieder aufzusteigen. Ein ewiger, erhabener Rhythmus. Wir hatten unsre Deckstühle ziemlich weit hinten und sausten dabei manchmal recht tüchtig und plötzlich mit ihnen in die Tiefe. Das Rundengehen war aufgegeben, denn man mußte zu oft einhalten und sich festklammern. Man lag lieber und las, so gut es ging. Das muntere spottende Fräulein lag dicht neben mir. Nicht lange — so entpuppte sie sich als Kusine einer meiner liebsten Studienfreunde, als eine muntere Badenserin aus dem schönen Freiburg im Breisgau. In Neuyork wollte sie ihren unverheirateten Onkel aufsuchen, ihm den Haushalt führen und, wenn möglich, sich drüben gut verheiraten. Gewiß hat sie es inzwischen auch getan.

Wir haben auf der ganzen Reise zusammen viel Spaß gehabt. Sie gab mir ihre Bücher zum Lesen und ich ihr die meinigen. Dann tauschten wir unsre Urteile ungehemmt aus. Vielleicht hat unser gegenseitiges helles Lachen und Fröhlichsein auch als Medizin gegen die seasickness gewirkt, der immer mehr Passagiere erlagen. Immer leerer wurden die Decks und Speisesäle, immer lauter das Seufzen der Seekranken. Auch uns hob es manchmal so ganz eigentümlich von unten herauf ... Ich las jetzt mit viel Interesse aus der Schiffsbibliothek die trefflichen Werke von Professor Hötzsch, Lamprecht und Münsterberg über „Amerika und die Amerikaner“ und wurde so auf meine Studienfahrt durch die Union aufs beste und zugleich geistvollste vorbereitet.

Mehr und mehr Schiffsreisende hatte man kennengelernt. Alle Schichten waren dabei vertreten: Farmer, Schauspieler, Sänger, Zirkusleute, Familien mit Kind und Kegel, die schon lange drüben waren und nur vom Verwandtenbesuchen heimkehrten, und einzelne, die zum erstenmal hinüberwollten, wie meine Partnerin, Deutsche und Stockamerikaner bunt durcheinander. Ebenso sprachlich gemischt war am Tisch meist die Unterhaltung, aber das Deutsche herrschte doch noch entschieden vor.

Jeden Tag war das Meer anders. Bald bewegt, bald glatt wie ein[S. 35] Spiegel, aus dem lustig Delphine in hohem Bogen emporsprangen. Manche wünschten sich prahlerisch „mal so einen richtigen Sturm“ zu erleben! Aber es kam keiner. Dazu war es noch zu sommerlich in der Jahreszeit.

Eines Morgens ½7 überholte uns eins der schönsten deutschen Schiffe, die „Kronprinzessin Cecilie“. Rauschend wie eine Königin fuhr sie an uns vorüber, eine mächtige Schleppe quirlender Wasser hinter sich lassend. War das ein Grüßen, Winken, Rufen und Jubeln hinüber und herüber! Aber so schnell wie sie gekommen, war sie auch wieder vor uns verschwunden. Mehr als doppelt so groß wie wir war sie und auch fast doppelt so schnell fuhr sie. Später rückte von rückwärts her die „Adriatic“ von der White-Star-Linie an unsre Seite, um geraume Zeit vor uns in Neuyork einzutreffen. Aber uns kümmerte das nicht. Im Gegenteil, je länger auf dem Meer, desto schöner. Ich hatte ja nichts zu versäumen. Allerlei Spiele — solange man nicht aß, lief, las, lag oder saß — vertrieben schnell die Zeit. Auf Deck spielten sie „shuffle-board“, eine Art Deckkegelspiel, Ringwerfen, richtigen Nachlauf und „Kriegen“. Eine Gruppe handfester norddeutscher Burschen übte sogar „Schinkenkloppen“ zur größten Heiterkeit aller eifrig Spalier bildenden deutschen und amerikanischen Dämchen. Je tüchtiger es auf den gestrammten Hosen klappte und je seltener einer den Missetäter herausfand, desto lauter wurde das Vergnügen. Im Rauchzimmer saßen die ganz unentwegten Skatdrescher, von denen einer kurz vor der Ankunft in Neuyork mit den bezeichnenden Worten aufs Deck trat: „Jetzt muß ich mir schnell noch einmal das Meer ansehen.“ Tabaksqualm und ein Schoppen frisch Angestecktes ging doch über alles ...

Zweimal war auch abends Bordfest. Die Decks waren mit Segeltüchern geschützt und alles mit Glühbirnen, Wimpeln und Flaggen umzogen. Und zu den fröhlichen Weisen der Bordkapelle drehten sich bis Mitternacht tanzlustig die Paare ...

Keinen Tag fehlte auch die Bordzeitung, die täglich neu in der Borddruckerei mit den neuesten drahtlosen Depeschen aus aller Welt[S. 36] gedruckt wurde. Die Bordzeitung brachte auch Bilder und einen fortlaufenden Roman! Großes Interesse erregte auch jedesmal die Bekanntgabe der täglich zurückgelegten Meilenzahl, die gewöhnlich nach dem Mittagessen erfolgte: Meist liefen wir pro Tag zwischen 320 und 340 Seemeilen, legten also etwa eine Entfernung wie von Dresden nach Hamburg täglich zurück, die freilich der Schnellzug in einem Drittel der Zeit meisterte. In künftigen Zeiten wird man mit dem Zeppelin etwa vier- bis fünfmal so schnell nach Amerika fliegen, als unser alter Kasten lief. Aber Kolumbus hätte schon unsre 11 Tage Überfahrt als unerhörten Rekord empfunden. Es ist ja alles in der Welt nur relativ!

Ehe die Bouillon zum zweiten Frühstück auf Deck gereicht wurde, pflegten der Kapitän, der Erste Offizier und der Schiffsarzt ihre Runde zu machen und mit jedem Passagier ein kurzes freundliches Wort zu wechseln ...

Sonst passierte nichts von Bedeutung. Nur einem Unglücksraben unter den Mitreisenden wurde seine gesamte Barschaft von elfhundert Mark gestohlen. Tags zuvor hatte er erzählt, daß er davon drüben eine kleine Farm kaufen wolle. Wie sollte man den Dieb ausfindig machen? Was wurde nun aus dem Armen und seinen Plänen?

Regelmäßig verlief unser Leben. Aus Abend und Morgen wurde stets ein andrer Tag geboren. Die Tage hatten ihre Stunden, unter denen die Mahlzeiten immer die wichtigsten und frohbegrüßten festen Punkte waren. Mit Essen, Schlafen, Spielen, Lesen und Unterhalten ging die Zeit hin. Aber das Meer selbst wurde man nie müde:

Der Ozean mit seiner unergründlichen Weite und unbezwinglichen Majestät regte immer zu neuen und großen Gedanken an. Aber dazu mußte man auf ihm auch Stunden allein verbringen können, nicht wie die Skatdrescher und Schinkenklopper. Gegen Abend, wenn die Sonne in die Goldbronze des Meers tauchte, dann wurde es mir immer besonders feierlich zumute. Noch glühte der Abendhimmel wie von einem Weltbrand erleuchtet. Auf den Wellen spielte Silber und Gold, eine märchenhafte Pracht. Jede Woge war wie ein heranrollendes Gebirge, jeder Wellenberg wie eine Farbensymphonie. Aus dem langsam blauschwarz verdunkelnden Himmel aber blitzten die ersten Sterne auf. Rötlich stieg langsam der Mars empor und warf eine matte Lichtstraße über das Wasser. Zuletzt leuchtete das Siebengestirn des großen Wagens in voller Majestät. Welche Abendpracht über der Wasserwüste!

Eine wahrhaft grandiose Einsamkeit sprach zu einem, wie man sie ähnlich nur auf den Schneehäuptern des Hochgebirges erleben kann. Wie dort hoch oben über den letzten Hütten der Menschen und weit fort von den tiefeingeschnittenen, in Schatten getauchten Tälern, so war man hier Tage entfernt von der Alten und Tage von der Neuen Welt.

Wasser, Wasser, so weit man sah, Wasser und Himmel — und die ewigen Sterne! Noch heute rast hier das Chaos, noch heute blitzt hier Jupiter und zürnt Poseidon. Und Kastor und Pollux geleiten freundlich den Schiffer, der ihnen vertraut.

Graus und Schrecken war das Meer einst, Dienst und Treue ist es heute. Aber drunten liegen die bleichenden Gebeine vieler mutiger Helden und die Masten ihrer geborstenen Schiffe. Wer war es, der den ersten Baumstamm höhlte und zuerst sich aufs Meer wagte? Welcher Held schnitzte das erste Ruder und spannte das erste Segel[S. 38] auf? Wer strandete in all den Jahrtausenden auf der Sandbank und zerschellte am Riff, wo heute Feuerschiffe und Leuchttürme warnen?

Sie alle lebten, sannen, kämpften, wagten und unterlagen für uns heute, damit wir heute in schwimmenden Palästen sicher durch alle Ozeane gleiten. Wo am wildumhertreibenden Mast sich einst der Schiffbrüchige angstvoll klammerte, sind wir heute bei Spiel und Tanz festlich in hellerleuchteten Sälen versammelt. Salons erstrahlen in Lichterfülle, ausgesuchteste Mahlzeiten sind bereitet ...

Aber in welch unmeßbaren Zeitläuften wurde solche „Kultur“ errungen! Welche Zeitperioden schritten auch über das Meer! In welchen gewaltigen Zeitstufen wurde die Gegenwart der Schiffahrt errungen: Das Kanoe, die Galeere, der Schoner, der Schraubendampfer! Wie lang dauerte jedesmal ihre Herrschaft! Fischfang, Seeraub, Kolonialzeit, Weltverkehr lösten einander ab. Jahrhunderte tauschten über den Ozean ihre Güter von den Glasperlen der Neger und den Pelzen der Eskimos bis zu unsern Maschinen und Büchern. Aber wie schnell vergessen wir, was wir vergangenen Geschlechtern verdankten!

Und wie schließen wir auch auf dem uns bedräuenden Meer uns in Kasten voneinander ab! Droben in den glänzenden Salons Ball und Konzert bei strahlenden Toiletten und einem Meer von Licht, blitzende Edelsteine und rauschende Seide. Drunten im Zwischendeck abgearbeitete Männer in zerschlissenem Rock und abgezehrte Mütter, die kaum mit dem Lebensnotwendigsten versehen mühselig eine neue Heimat suchen. Und doch werden die da drunten Wälder roden, Kohlen schaufeln und Farmen gründen, Erze fördern, ohne die da droben nicht handeln, spekulieren, verdienen und leben können. Den Kaffee und Reis auf unserm Tisch werden sie pflanzen, den Mastbaum haben ihre Väter gefällt, unser Fleisch stammt aus ihren Herden und von ihrer Schafe Wolle unsre Kleider. Und was bieten wir ihnen? Auch eine Meerfahrt kann uns zu sozialem Denken erziehen!

Sicher und unentwegt zog derweilen unser gutes Schiff seine Bahn. Das Abendlicht verglomm. Schwarze Nacht war es geworden. Venus strahlte hell voran. Westwärts ging unser Kurs. Westwärts geht überhaupt[S. 39] der Kurs der Menschheit, von Indien nach Babylon, von Babylon nach Griechenland und Rom, von Rom nach Deutschland, Holland und England. Von England nach Amerika ... Und von da wieder zum fernen Osten zurück. Dann ist der Kreis der Erde ausgemessen.

Die Kunde verbreitete sich geschwind: „Morgen, Donnerstag, den 9. September, einen Tag früher als erwartet, kommen wir an.“ Alles geriet in Unruhe. Die schönen genußreichen Tage, da man sich so recht und behaglich hatte „ausfaulenzen“ können, gingen zu Ende. Die Fähnchen auf der ausgehängten Seekarte waren dem amerikanischen Festland bedrohlich nahegerückt.

Es war auch immer wärmer geworden, je mehr wir uns „drüben“ näherten. Der Reisemantel war längst abgelegt. Der wohlbeleibte Philadelphier hatte wenigstens mit der einen Hälfte seiner Prophezeiungen recht behalten: Entweder Sturm im Kanal oder Nebel bei den Neufundlandinseln. Richtig, es kam noch anderthalb Tage lang ganz dicker Nebel, daß man auf dem Schiff von hinten nicht bis nach vorne sah. Höchst unheimlich! Das Schiff wurde wegen etwaiger Zusammenstöße auf halbe Fahrt gesetzt. In regelmäßigen Abständen heulte unaufhörlich das Nebelhorn und lauschte auf Antwort. Aber[S. 40] es kam keine. Auch nachts — noch schauriger — ertönte dasselbe Tuten; noch im Traum vernahm man es, bis der Nebel wich und im Sonnenglanz bald wieder eine spiegelglatte See vor uns lag. Drüben rechts sah man schon die ersten amerikanischen Feuerschiffe ...

Am letzten Morgen, an dem wir noch in der Frühe landen sollten, war alles unerwartet zeitig auf den Beinen, und zwar die meisten in sehr verändertem Habit. Die Reisemützen der Herren waren verschwunden — meine schwamm ja sowieso in der Nordsee oder im Golfstrom — weiche oder steife Filzhüte für die Weiterreise zu Lande waren an ihre Stelle getreten. Die Schiffsanzüge waren von Straßenkostümen verdrängt, und manchen der Reisegenossen kannte man zuerst in dem ungewohnten Gewand kaum wieder.

Währenddem glitten wir in der Morgendämmerung schon an der hellbeleuchteten Küstenlinie von Long Island entlang — wir waren also dicht vor dem Ziel! Amerika! Seltsames Gefühl!

Das Lotsenboot nahte und brachte den Lotsen an Bord, der nun das Schiff durch die „Narrows“[1] und die Neuyork-Bai in den Hudson steuern sollte. Links blitzten die Leuchtfeuer von Sandy Hook übers Wasser. Bis hierher gerechnet sind es von Southampton 3100 Seemeilen, von Hamburg 3500.

Der Morgen graute. Der Morgennebel nahm zu, aber doch so, daß man etliche Schiffslängen bequem voraus sehen konnte. Aber leider verhüllte er uns doch den bezaubernden Gesamteindruck der Hafeneinfahrt von Neuyork.

Wir fuhren jetzt sehr langsam. Bald glitten wir sacht vorwärts, bald stoppten wir ganz. Rechts zeichneten sich die Umrisse des weltberühmten Vergnügungsortes bei Neuyork, Coney Island, ab, links näherten wir uns dem reizend frisch grünen mit Landhäusern und Villen der Reichen übersäeten Staten Island, auf das die ferry boats,[2] die heulend wie ungetüme Wassertanks aus dem Nebel tauchten, die Neuyorker in 20 Minuten bringen ...

[S. 41]

Der Nebel wich etwas. Die Sonne machte Anstrengungen, aus dem Dunst emporzutauchen. Das letzte Frühstück wurde gereicht ... Wir lagen jetzt vor Staten Island und erwarteten „den Doktor“ auf dem Quarantäneboot, den allmächtigen Mann, der bei 12500 Dollar Jahresgehalt entscheidet, wer in das gelobte Land Amerika hereindarf und wer postwendend auf Kosten der Schiffahrtsgesellschaft, die ihn herüberbrachte, wieder heimgeschickt wird! Vor uns lag die „Adriatik“, die uns kürzlich überholt hatte und wurde gerade „bedoktert“, dann legte sich uns ein Regierungsdampfer längsseit.

Alles hatte sich an Deck gedrängt. Die Koffer waren zu Bergen geschichtet. Die ganze Nacht hatte es gerollt, gedröhnt und gerasselt, bis alles Gepäck oben war ...

Wir fuhren wieder ein Stück. Der Nebel nahm wieder zu. Wir glitten jetzt nach Passieren der „Narrows“, die mit ihren schweren Befestigungen leicht den Eingang nach Neuyork sperren können, in die innere Bucht, die sog. „Upper-Bay“, hinein. Links erschienen die Umrisse eines riesigen Kolosses auf einer kleinen Insel. Es war die berühmte „Freiheitsstatue“, die mit ihrer Fackel in der Hand die Welt mit der „Freiheit“ erleuchtet, ein Geschenk Frankreichs an die älteste republikanische Schwester. Jedenfalls ein recht imponierendes Denkmal an einer einzigartigen Stelle der Welt, denn fast alles, was nach Amerika hereinwill, passiert hier die „statue of liberty“. Rechts tauchten auch schon die Umrisse der andern ebenso berühmten Wahrzeichen Neuyorks auf, der „Wolkenkratzer“. Wirklich von märchenhafter Größe und Gewalt trotz der riesigen Breite des Hudsonflusses, der in die Upper-Bay mündet, und im Morgennebel von fast trutzigem Aussehen ...

Es war gegen halb acht Uhr geworden. Wir dampften langsam noch ein kleines Stück den breiten, meeresarmartigen Hudson hinauf, um dann links auf der Neujerseyer Seite in Hoboken anzulegen. Nun waren wir also wirklich „drüben“! Immer noch unfaßlich! Wirklich in der Neuen Welt! Und ein Ozean trennte mich von der Heimat!