Title: Auf Schneeschuhen durch Grönland. Zweiter Band

Author: Fridtjof Nansen

Translator: M. Mann

Release Date: August 6, 2023 [eBook #71355]

Language: German

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1897 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.

Umlaute in Großbuchstaben (Ä, Ö, Ü) werden, mit Ausnahme norwegischsprachiger Ortsbezeichnungen (‚Österdalen‘, ‚Österbygd‘), sowie dem Umlaut ‚Ü‘ in den Fußnoten, als deren Umschreibungen (Ae, Oe, Ue) dargestellt.

Die Fußnoten wurden an das Ende des jeweiligen Kapitels verschoben.

Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt. Passagen in Antiquaschrift werden in der vorliegenden Beabeitung kursiv dargestellt. Komplette Abschnitte in Antiqua, wie etwa die Bildunterschriften der Karten, sind hiervon jedoch ausgenommen.

Das Original-Umschlagbild wurde vom Bearbeiter ergänzt und in die Public Domain eingebracht. Ein Urheberrecht wird nicht geltend gemacht. Das Bild darf von jedermann unbeschränkt genutzt werden.

Von

Dr. Fridtjof Nansen.

Autorisirte deutsche Uebersetzung von M. Mann.

Zweite Ausgabe.

Mit 159 Abbildungen und 4 Karten.

Zweiter Band.

Hamburg.

Verlagsanstalt und Druckerei Actien-Gesellschaft

(vormals J. F. Richter).

1897.

Druck der Verlagsanstalt und Druckerei

Actien-Gesellschaft

(vormals J. F. Richter) in Hamburg.

[S. iii]

|

Seite

|

|||

|

Kap. XV.

|

Unser letzter Zeltplatz an der Ostküste. Erste Wanderung

auf dem Inlandseise

|

||

|

XVI.

|

Die Entwickelung unserer Kenntnisse von Grönlands

Inlandseis und die früheren Versuche, in dasselbe einzudringen

|

||

|

XVII.

|

Wir verlassen die Ostküste

|

||

|

XVIII.

|

Wir verändern unsere Route auf Godthaab. Einige

Mittheilungen über Klima und Schneeverhältnisse

|

||

|

XIX.

|

Die Wanderung über das Inlandseis. Ein Sturm

im Innern. Häusliches Leben

|

||

|

XX.

|

Segelfahrt über das Inlandseis. Land! Land! Der

erste Trunk Wasser

|

||

|

XXI.

|

Abwärts bis an den Ameralik-Fjord

|

||

|

XXII.

|

Die Seereise in dem „halben Boot“. Die Ankunft

in Godthaab

|

||

|

XXIII.

|

Die vier Zurückgelassenen im Austmannathal und

deren Erlebnisse

|

||

|

XXIV.

|

Reisebericht des Grönländers Silas

|

||

|

XXV.

|

Unser Aufenthalt in Godthaab

|

||

|

[S. iv]

XXVI.

|

|

||

|

|

A.

|

Einleitung. Die Verbreitung der Eskimos. Ihre

Wanderungen

|

|

|

|

B.

|

Das Aussehen. Die Kleidung. Der Kajakfang.

Die Häuser

|

|

|

|

C.

|

Das bürgerliche Leben in Grönland. Eigenthumsbegriffe.

Geselligkeit. Gastfreundschaft

|

|

|

|

D.

|

Mahlzeiten. Speisen. Genußmittel

|

|

|

|

E.

|

Die Stellung der Frauen. Die Ehe. Die Tugend.

Die Geburt. Die Kinder

|

|

|

|

F.

|

Charakter, Verbrechen, Trommeltanz und Gerichtsverfahren.

Freiheitsgefühl

|

|

|

|

G.

|

Ursprüngliche Religion. Aberglaube. Kunstsinn.

Dichtung. Musik

|

|

|

|

H.

|

Der Einfluß der Civilisation. Die Zukunft der

Grönländer

|

|

|

XXVII.

|

Ein Jagdausflug nach dem Ameralik-Fjord

|

||

|

XXVIII.

|

Die erste Uebungsstunde im Kajakrudern

|

||

|

XXIX.

|

Weihnachten in Godthaab

|

||

|

XXX.

|

Tagebuchaufzeichnungen aus Sardlok und Kangek

|

||

|

XXXI.

|

Abermals auf dem Wege nach dem Inlandseise.

Umiarsuit! Umiarsuit! (Ein Schiff! Ein Schiff!)

Die Heimreise

|

||

|

Anhang.

|

Das wissenschaftliche Ergebniß der Expedition

|

||

[S. 1]

rüh am Abend, ungefähr um 8 Uhr, landeten wir endlich in dichtem

Nebel bei unserm letzten Zeltplatz an der Ostküste von Grönland. Im

selben Augenblick, als ich den Fuß ans Land setzte, stieg ein Schwarm

Schnepfen auf und ließ sich gleich wieder auf einem Stein ganz in

unserer Nähe nieder. Mit einem Schuß erlegte ich vier dieser leckeren

Vögel; das war ein guter Anfang.

rüh am Abend, ungefähr um 8 Uhr, landeten wir endlich in dichtem

Nebel bei unserm letzten Zeltplatz an der Ostküste von Grönland. Im

selben Augenblick, als ich den Fuß ans Land setzte, stieg ein Schwarm

Schnepfen auf und ließ sich gleich wieder auf einem Stein ganz in

unserer Nähe nieder. Mit einem Schuß erlegte ich vier dieser leckeren

Vögel; das war ein guter Anfang.

Balto war so muthig und obenauf, daß er, kaum an Land gekommen, die große Sünde beging, einen der Pfarrer in Finmarken in einer längeren Messe nachzuahmen, was ihm vorzüglich gelang; er würde es jedoch niemals gethan haben, wenn er seines Lebens nicht ganz sicher gewesen wäre. Heute leistete er sich auch sogar einen kleinen Fluch, was seit langer Zeit nicht mehr vorgekommen war. Ja, er lieferte Ravna sein neues Testament in lappländischer Sprache zurück, das er von diesem geliehen und für ihn aufbewahrt hatte. Er meinte, jetzt habe er keine Verwendung mehr dafür. Als Sverdrup ihm sagte, er solle seiner Sache nur nicht gar zu sicher sein, es wäre noch mancher harte Strauß zu bestehen, ehe er die Westküste erreichte, wurde er doch ein wenig bedenklich und hielt mit dem Fluchen inne. Wir hatten nach und nach eine gute Uebung im[S. 2] schnellen Löschen unseres Bootes erlangt, niemals aber haben wir schneller gelöscht als an diesem Abend. Es lag ein fröhlicher Eifer in allem, was wir vornahmen, und derselbe wurde noch gesteigert durch mein Versprechen, Kaffee zu kochen.

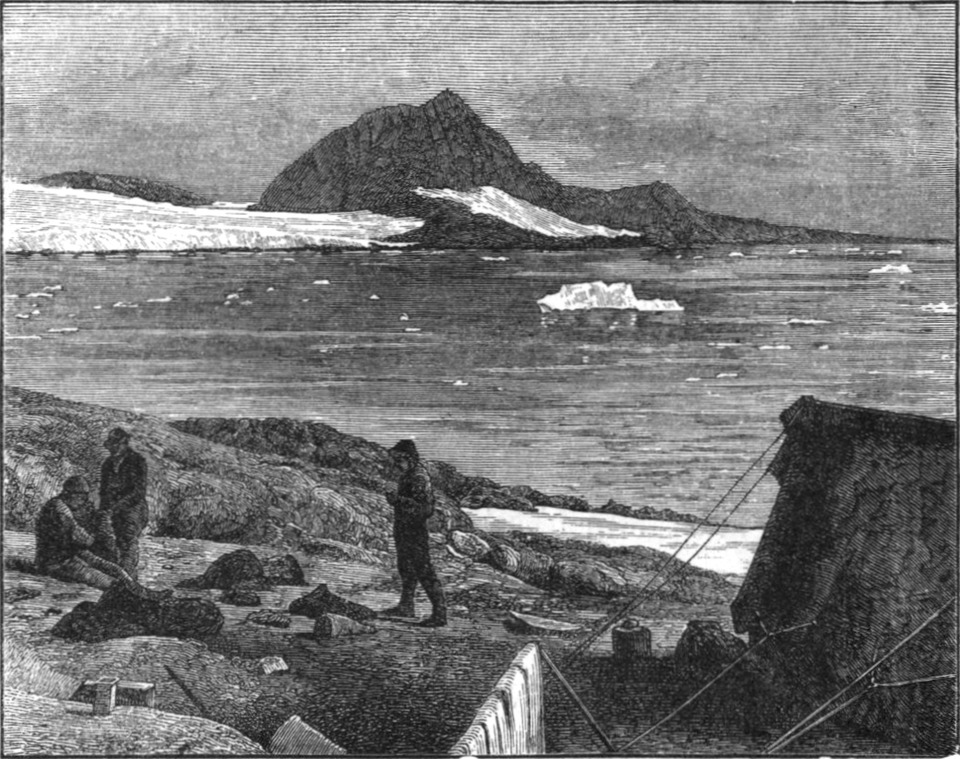

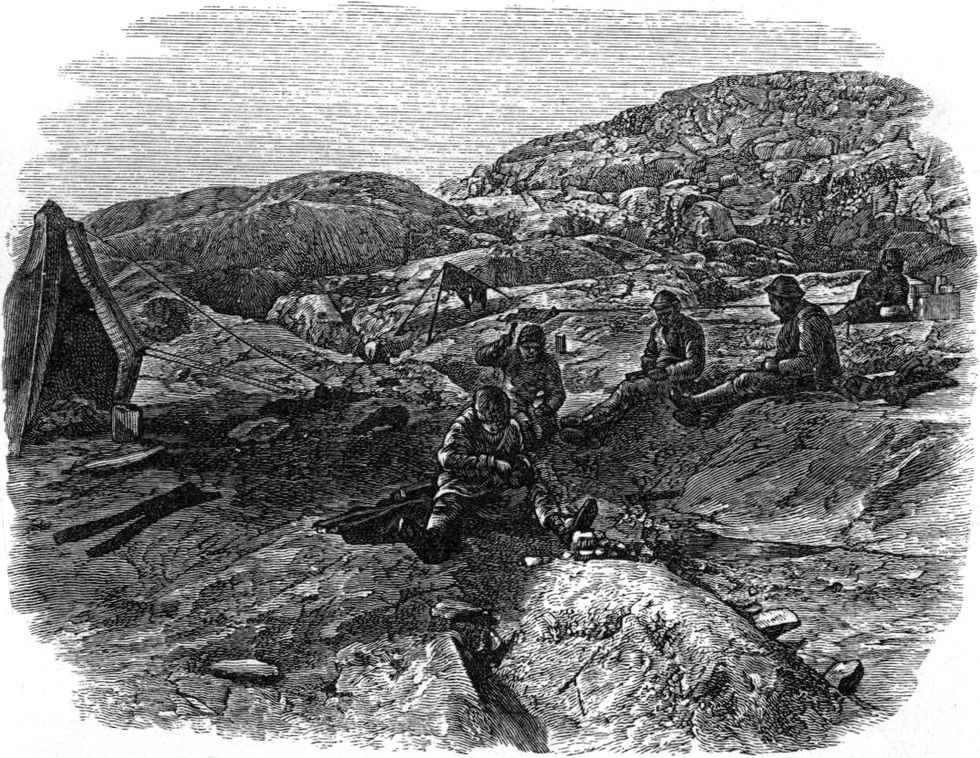

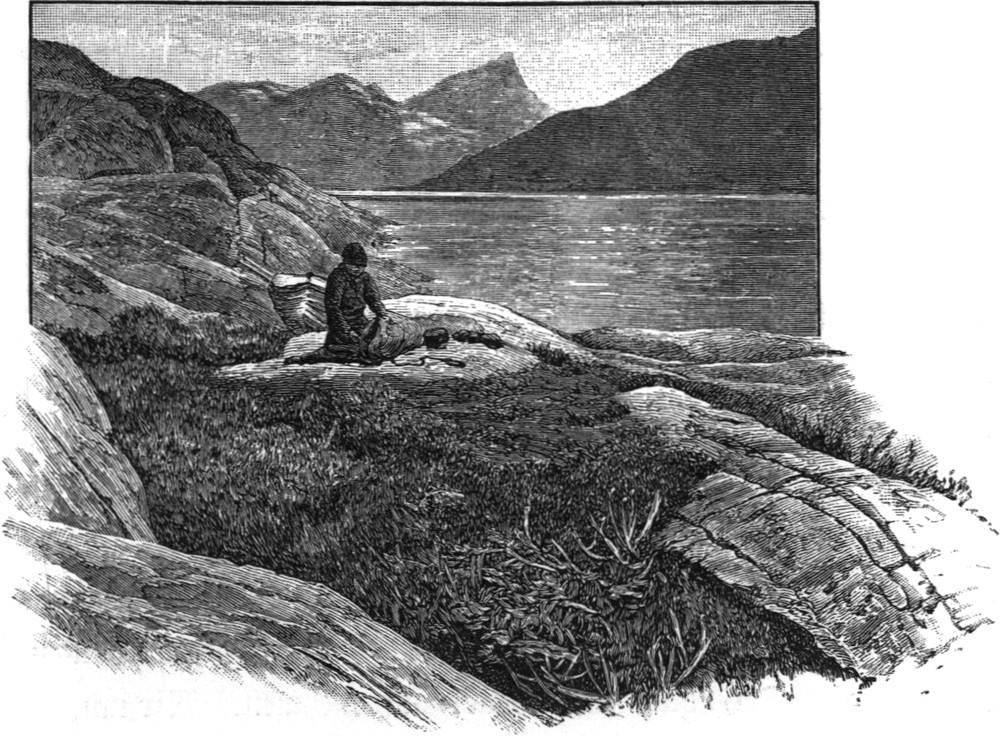

In meinen Tagebuchaufzeichnungen von diesem Tage heißt es u. a. folgendermaßen: „Während die Boote geleert wurden, machte ich mich ans Kaffeekochen. (Es war die zweite warme Mahlzeit in den zwölf Tagen, die wir an der Ostküste zugebracht hatten.) Der Kaffee und das Abendessen wurden auf den Felsklippen unten bei den Böten in heiterster Stimmung eingenommen, — selbst die Lappen waren vergnügt. Wir hatten das Gefühl, einen Bestimmungsort erreicht und eine Schwierigkeit überwunden zu haben. Freilich stand uns der beschwerlichste Theil der Reise noch bevor, aber da war festerer Grund für unsere Schritte, sicheres Eis für unsere Berechnungen, — keine treibenden Eisschollen, keine Böte, die jeden Augenblick zerschellen konnten. Besonders für die Lappen war das Inlandseis mit seinen Schneefeldern heimischer als das wandelbare Treibeis. Die Landschaft, die uns umgab, würde nicht jedem Auge so schön erschienen sein wie dem unsrigen. Es waren graue Gneisfelsen, auf denen wir saßen, und zu beiden Seiten waren wir von Eisgletschern umgeben, die direkt ins Meer hinausgingen. Der Nebel hatte sich ein wenig verzogen, so daß auch der Berg (Kiatak) wenigstens theilweise sichtbar wurde. Auf dem Wasser schwammen hie und da einige Stücke Gletschereis. Es war eine Mischung von Grau und Weiß, hin und wieder von Blau unterbrochen, — graue Luft, bleigraues Meer mit weißen Eisschollen und graue Felsen mit weißem Schnee rings umher und dann ein klein wenig Blau in den Schluchten der Gletscher oder in dem Gletschereis draußen auf dem Wasser. Aber in unsern Herzen war kein Grau!“

[S. 3]

Mit eigenthümlich frohen Empfindungen legten wir uns an jenem Abend schlafen, nachdem wir ziemlich hoch am Berg hinauf einen passenden Zeltplatz gefunden hatten.

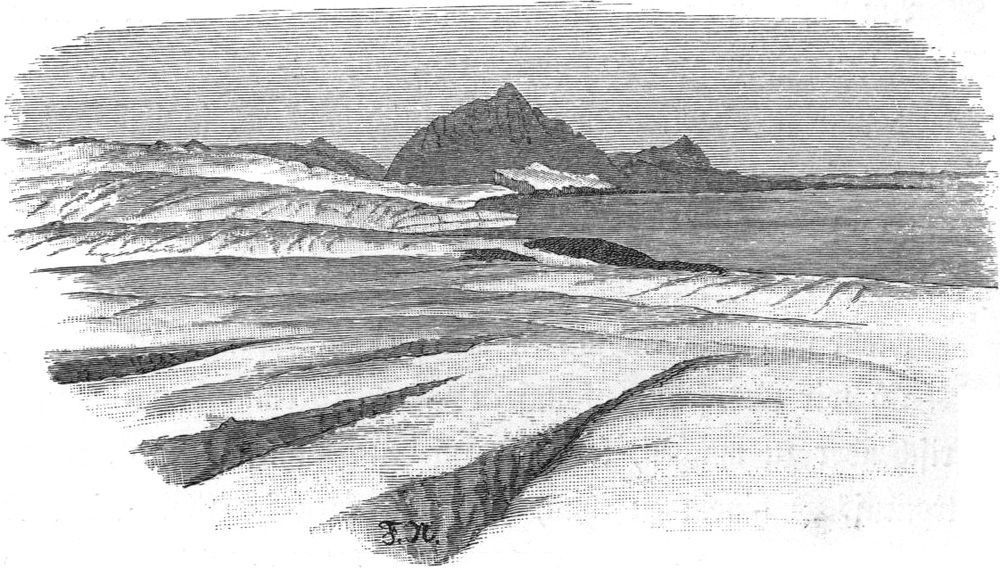

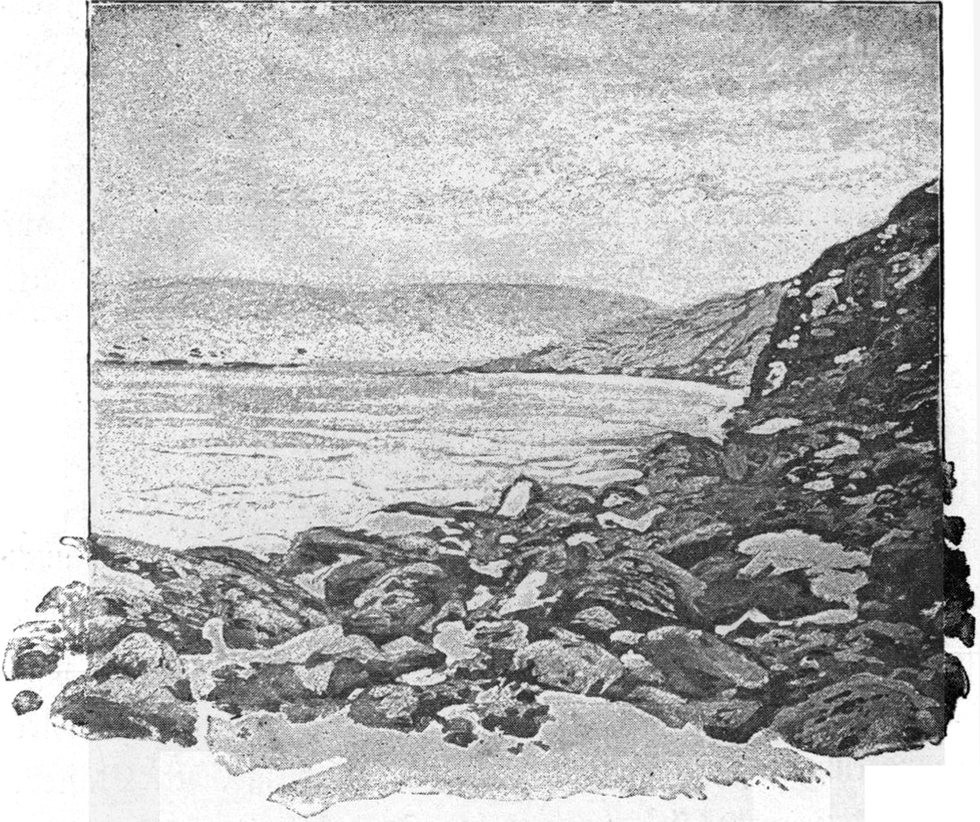

Der 11. August brach mit dem herrlichsten Wetter an. Von dem Platz vor dem Zelt sah man das blaue Meer sich im Sonnenschein bis an den Horizont erstrecken, nur hie und da schwammen weiße Eisberge auf der kaltblauen Tiefe, über welcher die vom schwachen Morgenwinde erregten Wogen in der Sonne spielten und glitzerten. Im Süden sahen wir die Kolberger-Heide mit ihren Schnee- und Eismassen und ihren unzähligen Nunataks aus dem Meere aufragen. Vor uns im Osten erhob der Kiatak seine gewaltige Kegelform von der blauen Tiefe bis zu dem wolkenfreien, klaren Augusthimmel. Von diesem Steinriesen aus und überall nach Norden hin breitete das Inlandseis seine weißen Massen gegen den Horizont. Zu[S. 4] unterst werden diese Massen immer blauer, zerrissener und zerklüfteter, bis sie in einer hohen, zersplitterten Eiswand unten an der See enden. Von diesen tiefblauen Eiswänden stammen die vielen Eisstücke, die rings umher auf dem Meere schwimmen, und die mit donnerähnlichem Getöse herabstürzen. Ganz oben aber wölbt sich das Eis gleich einer einzigen weißen Fläche, die nur hie und da von einzelnen tiefblauen Spalten durchfurcht wird; schließlich verliert man sie aus den Augen, weiß und fast warm hebt sie sich von der bläulichgrünen Farbe des Himmels ab.

Nicht viele Laute vernimmt man in dieser Natur. Nur die schrillen Schreie der Seeschwalbe dringen an dein Ohr, während du dort stehst, überwältigt von der großartigen, aber noch sterilen Schönheit dieser Natur. Von Zeit zu Zeit vernimmt man ein Getöse, das eine täuschende Aehnlichkeit mit Kanonenschüssen hat, — es ist das Krachen des Gletschereises, in dem sich ein neuer Riß bildet, oder das eine kleine Bewegung nach dem Meere zu macht. Vergißt man einen Augenblick, wo man ist, oder hört man dies Getöse des Morgens im Halbschlaf, so kann man sich gar leicht davon täuschen lassen.

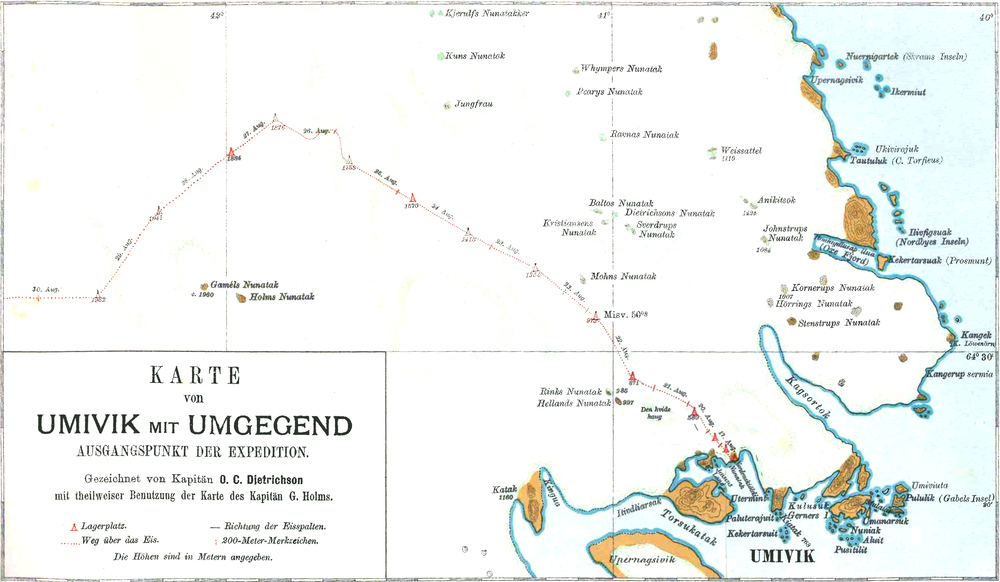

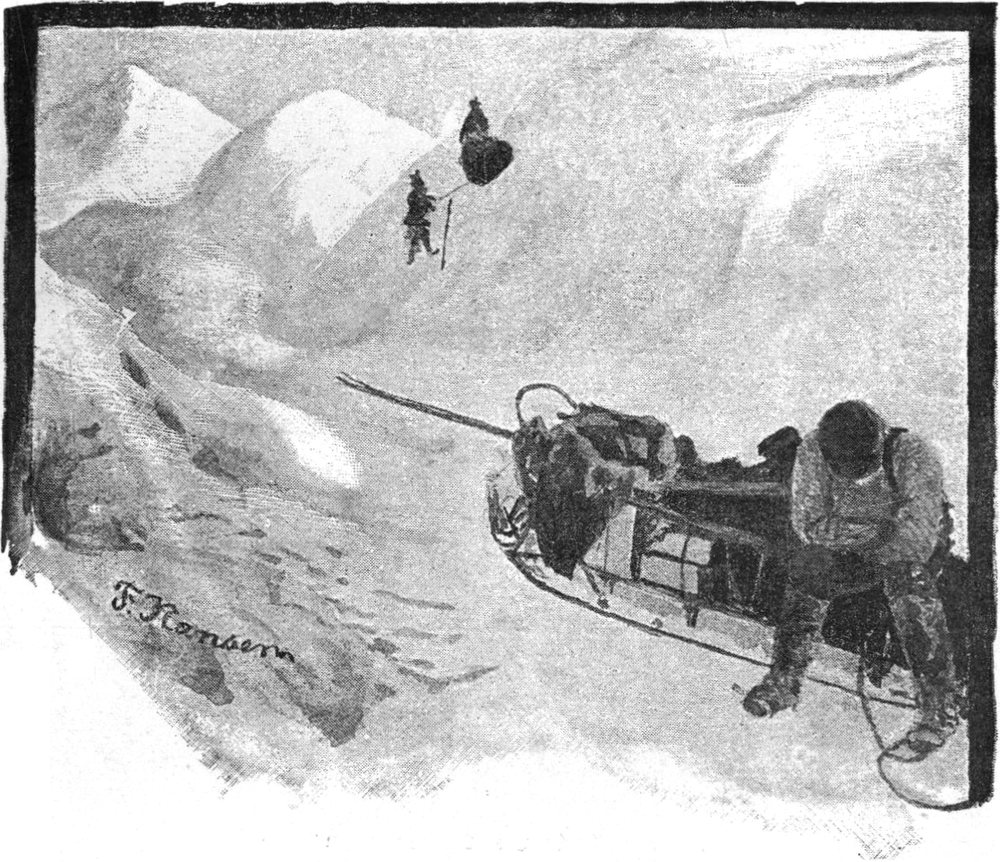

Doch die Sonne ruft uns zur Arbeit, — da heißt es, das Frühstück in aller Eile einnehmen. Die meisten Mitglieder der Expedition werden sofort dabei angestellt, den Rost von den Schlittenschienen und später auch den von dem Stahlbeschlag der Schneeschuhe abzukratzen. In ihrem jetzigen Zustand, von Seewasser und Feuchtigkeit arg mitgenommen, würden wir nicht weit damit kommen. Dietrichson soll eine Karte über die Bucht, die Landzunge und die nächsten Theile des Inlandseises aufnehmen, während Sverdrup und ich unsere erste Wanderung über das Inlandseis vornehmen. Wir mußten ja untersuchen, ob hier vorwärts zu kommen war, sowie wo es am besten war anzufangen. Ich kann nicht leugnen, daß wir vor Ungeduld brannten,[S. 5] einen ersten Blick über diese terra incognita zu werfen, die wohl noch kein menschlicher Fuß betreten hatte. Es mußten jedoch verschiedene Vorbereitungen gemacht werden, ehe wir fortkommen konnten; heute, wo die Sonne schien, mußten wir allerlei astronomische Observationen anstellen, auch einige photographische Aufnahmen ließen sich vorzüglich bei diesem Wetter machen. Endlich, als die Sonne den Meridian passirt hatte und wir die Mittagshöhe gemessen hatten, waren wir fertig. Der Futtersack ist geschnürt, ein Alpenseil und Eisäxte haben wir auch, und so ziehen wir von dannen, den Felsabhang (ich habe ihn Nordenskjöld Nunatak genannt) hinan, der sich vom Zelte aus eine Strecke landeinwärts hinzieht gleich einer Insel im Inlandseise. Bald waren wir oben angelangt. Vor uns lag eine kleine Moräne, von der wir eine gute Aussicht über das Eis hatten. Wir sahen jetzt, daß es nicht so eben war, wie es von der See aus schien, zahlreiche Risse durchfurchten die weiße Oberfläche nach allen Richtungen hin. Vor allem war dies der Fall über den beiden Eisströmen oder Gletschern, die sich zu beiden Seiten vor uns ausbreiteten, der eine nach Norden, der andere nach Süden zu. Nachdem wir den nördlichen Gletscher untersucht und seine Oberfläche als ganz unpassirbar befunden hatten, sahen wir ein, daß wir nur zwischen den beiden Gletschern an dem Rücken entlang kommen konnten. Eine ganze Strecke gelangten wir auch über spaltenfreies Eis vorwärts. Im Anfang war das Eis hart und holperig, es hatte eine scharfe, rauhe Oberfläche, die unter den Füßen knirschte und unsere Stiefelsohlen ganz unbarmherzig mitnahm. Später kamen wir an etwas weicheren, aber nassen, körnigen Schnee, wo der Fuß ein wenig versank. Es währte jedoch nicht lange, bis wir auf Risse stießen; im Anfang waren es ganz kleine, unschuldige, die wir mit Leichtigkeit überschritten,[S. 6] bald aber wurden sie breiter und, wie es schien, bodenlos. Wir konnten nicht einmal darüber hinwegspringen, sondern mußten um die Risse herumgehen, und auf diese Weise gingen wir bald links, bald rechts.

Bekanntlich laufen die Risse gewöhnlich quer über die Richtung, in welcher die Eisströmung sich vorwärts schiebt. Sie entstehen dadurch, daß die Eismassen sich über Erhöhungen und Unebenheiten des untenliegenden Terrains wölben, wodurch natürlich die untersten Schichten des Gletschers zusammengepreßt werden, während der Schnee oder das Eis in den oberen Schichten von einander gerissen wird und bis ganz an den Grund berstet, hierdurch wird ein Riß gebildet, der sich an der Erhöhung entlang zieht, über die der Gletscher sich bewegt. Allmählich, je mehr die Bewegung vorwärts schreitet, bilden sich neue Risse, die alle ungefähr in derselben Richtung laufen.[1]

Eine ganze Weile ging alles gut, theils konnten wir uns am Rande der nördlich laufenden Risse halten — es war kein weiterer Umweg für uns —, theils waren sie nicht sonderlich lang. Sie wurden zum Theil schmäler, so daß wir darüber hinwegspringen oder sie umgehen konnten. Häufig gingen wir auch darüber hinweg über hohle Eisbrücken oder schmale Eisstreifen, die sich dadurch gebildet hatten, daß das Eis nicht ganz geborsten war, sondern daß ein Eisstreifen von einem Rande zum andern hängen blieb und eine schmale, schräge Brücke bildete, von der herab man zu beiden Seiten in die blaue, bodenlose Tiefe hinabschauen konnte. So lange die Schneeschicht auf dem Eise dünn war, gab es keine Gefahr, man konnte sehen, wo fester Grund[S. 7] für den Fuß war, und wo man sich in Acht nehmen oder sich beeilen mußte. Das Seil trugen wir um den Leib geknüpft, es mußte ganz stramm gehalten werden, damit wir uns gegenseitig beim Hindurchfallen oder Ausgleiten stützen und halten konnten.

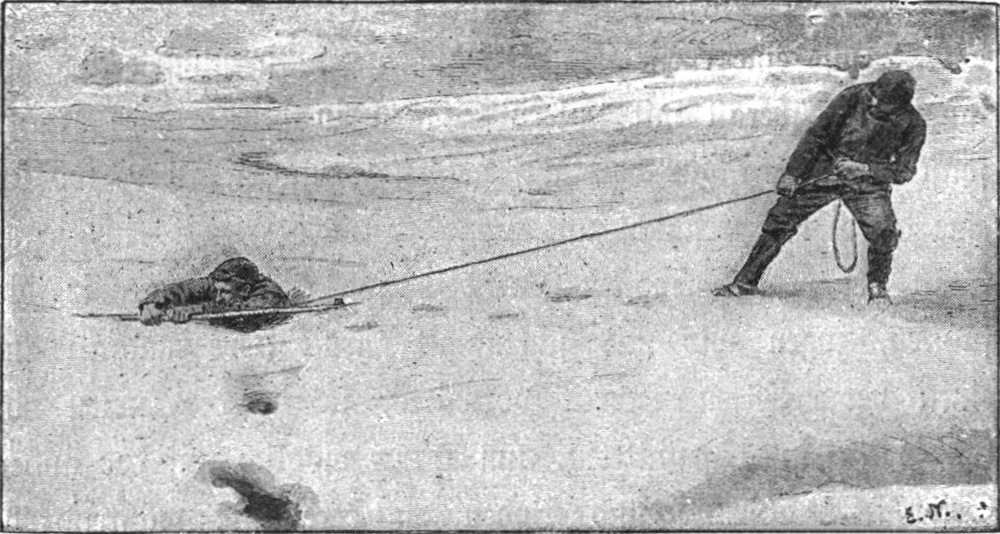

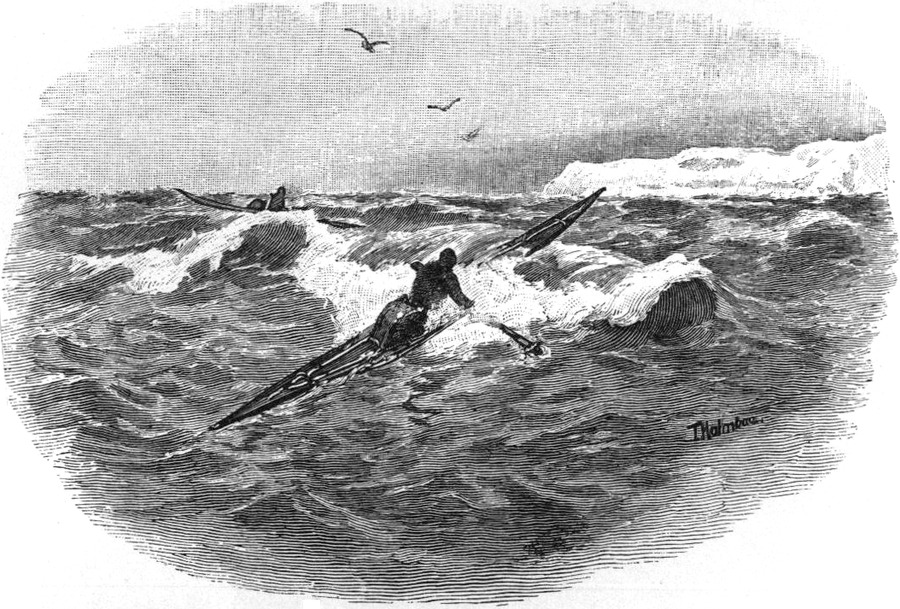

Allmählich, als wir weiter kamen, nahmen jedoch die Schneemassen auf dem Eise zu, wir versanken in dem nassen, körnigen Schnee bis über die Knöchel, das Gehen wurde beschwerlich, und der Schnee lag verrätherisch bis über den Rand der Spalten, ja, er verdeckte sie zuweilen völlig, so daß sie wie eine ebene Fläche aussahen. Wir mußten vorsichtig tasten und überall mit unsern Stöcken in den Schnee stechen, sonst wären wir gar bald auf hohlen Grund gerathen, wo nur eine dünne Schneeschicht uns von der Tiefe trennte, in die der Stab bei dem geringsten Druck versank. Sobald wir dies fühlten, zogen wir uns schleunigst zurück oder machten auch einen verzweifelten Schritt vorwärts, soweit die kurzen oder langen Beine es gestatteten, um wenn möglich auf der andern Seite festen Grund und Boden zu erreichen, während der Kamerad sicheren Halt zu gewinnen sucht und das Seil sicher faßt, um einen genügenden Widerstand leisten zu können, falls die Schneekruste bersten sollte. Keiner von uns Beiden erlitt einen schlimmen Fall; ein paarmal sah es freilich böse aus, wir sanken bis unter die Arme durch den Schnee und fühlten die Beine in dem leeren Raum unter uns baumeln. Da dies auf die Dauer weniger angenehm war, suchten wir natürlich so bald wie möglich aus diesem Terrain zu gelangen, und nahmen unsern Kurs weiter südwärts, wo weniger Schnee lag und wo die Risse nicht so zahlreich waren. Da wir hier nicht so vorsichtig zu sein brauchten als bisher, kamen wir nun eine ganze Strecke lang schneller vorwärts. Allmählich hörten die Spalten fast ganz auf, dafür aber lag hier der[S. 8] nasse, körnige Schnee tiefer denn je zuvor, und es war unglaublich schwer, sich hindurch zu stampfen, denn wir versanken bei jedem Schritt bis weit über die Knöchel. Wir bereuten es jetzt bitter, daß wir keine Skier oder indianische Schneeschuhe mitgenommen hatten. Unsere norwegischen „Truger“ hatten wir freilich auf dem Rücken, doch konnten uns die nicht nützen, da sie zu klein waren, um uns bei der Beschaffenheit des Schnees oben zu halten.

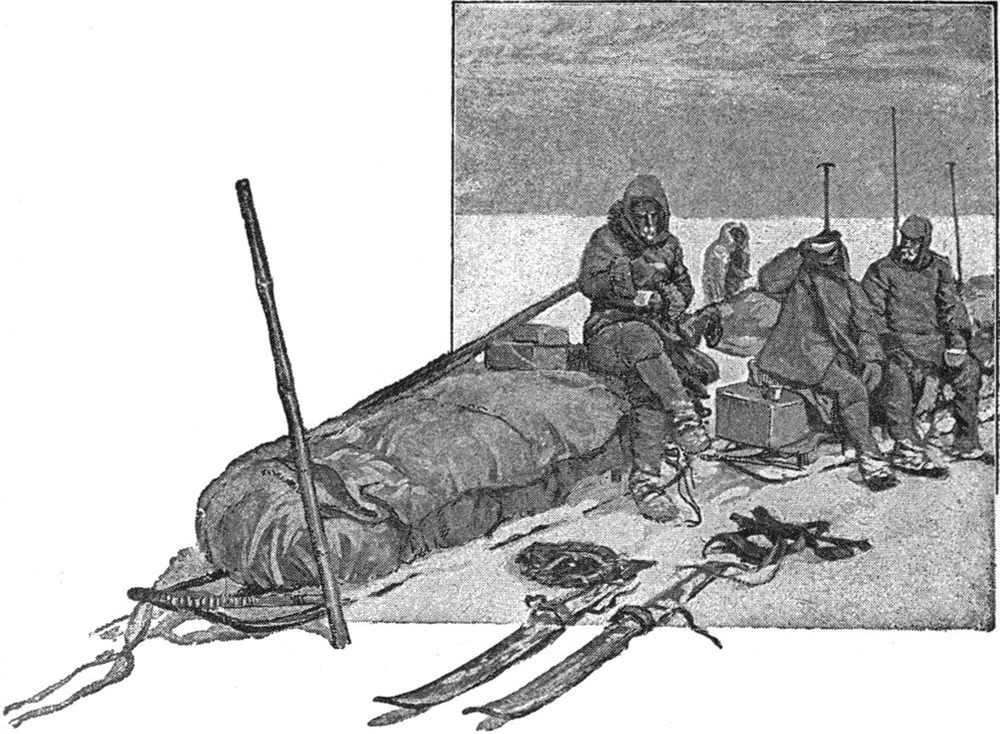

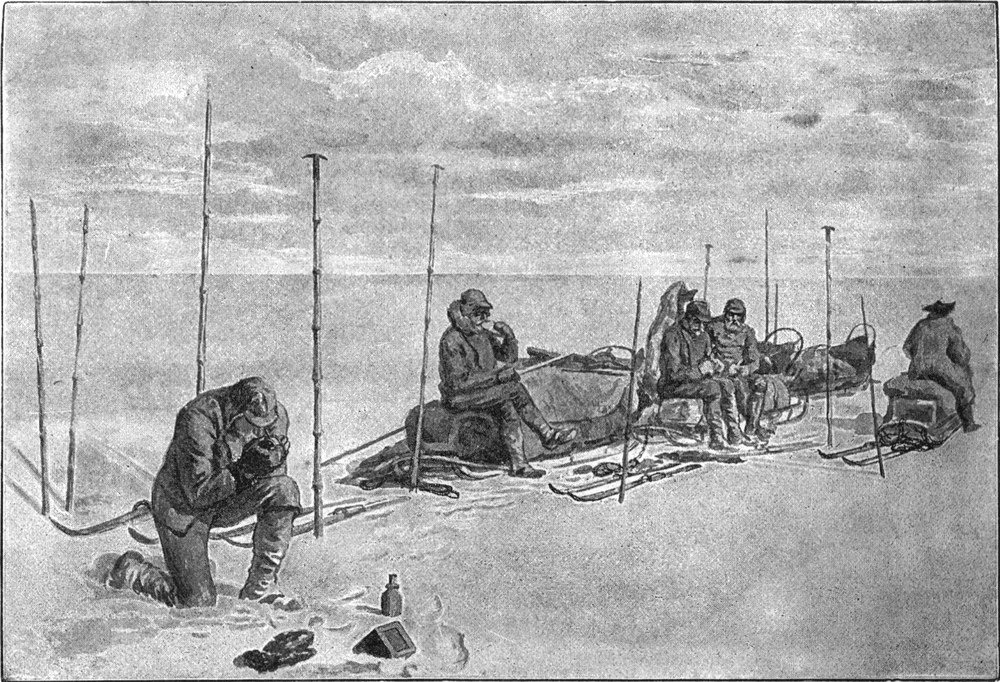

Die Steigung war ziemlich eben gewesen, seit wir in einer Höhe von ca. 125 m den festen Berg verließen. Vor uns im Nordwesten (rechtweisend) lag eine Höhe, von der wir die gewünschte Aussicht über das Eis haben zu müssen glaubten, falls wir nur dahin gelangen konnten. Wir schickten sehnsuchtsvolle Blicke hinauf, aber der Weg war lang und die Beschaffenheit des Weges, wie gesagt, niederträchtig. Indessen sind die Magen leer genug geworden, und die Sonne steht westlich genug, um uns an unsere materiellen Bedürfnisse zu mahnen. Wir legen die aus Weidenzweigen geflochtenen Truger auf den Schnee, stampfen ein Loch vor denselben und bilden uns so einen einigermaßen trocknen und warmen Sitz im Sonnenschein. Es war[S. 9] eine wahre Wonne, auf diese Weise ein wenig Ruhe genießen zu können, wir hieben kräftig auf unsern Pemikan und unsere Biskuits ein, warfen einen Blick auf die Landschaft um uns her und genossen den wolkenlosen Himmel und das strahlende Wetter. Nur blendet uns der Sonnenschein, der von der weißen Schneefläche zurückgestrahlt wird, sehr. Leider haben wir die Schneebrillen im Zelt vergessen und können daher nichts gegen diese Unannehmlichkeit thun.

Vor uns im Süden wölbt der breite Eisstrom seine zerrissene und durchfurchte Oberfläche bis zur See hinab, wir wissen, daß sich dort weiter nach unten zu einige Felskuppen befinden sollen, aber sie sind jetzt unserm Blick entzogen, und wir sehen nur das Meer, das dahinter liegt und seine blaue Fläche bis an den Himmelssaum erstreckt. Eigentliches Treibeis ist nicht zu erblicken, nur zerstreute Eisstücke, die hauptsächlich von den Gletschern herstammen. Welche Veränderung in den wenigen Wochen, die verstrichen sind, seit wir hier auf einer Eisscholle vorübertrieben. Damals lag das Treibeis von der Küste an 5 bis 6 Meilen ins Meer hinaus so dicht, daß nicht einmal unsere kleinen Böte hindurchkommen konnten, und jetzt hätte die größte Escadre überall ohne Schwierigkeit landen können, ja selbst ohne ein Eisstück zu berühren.

Aber der Mittag ist verstrichen, und wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn wir die Höhe noch vor Sonnenuntergang erreichen wollen; um die Zeit sieht man in größeren Entfernungen über die Schneeflächen am schärfsten.

Wir stampfen deswegen weiter mit erneuten Kräften, die nur Speise und Ruhe zu verleihen vermögen. Die Bodenbeschaffenheit wird immer ungünstiger. Eine etwas härtere Kruste, die oben auf lag und ein Ueberrest früherer Nachtfröste war, ermüdete uns sehr, indem wir unbarmherzig hindurchfielen,[S. 10] sobald wir den Fuß aufsetzten, und wenn wir ihn wieder erheben wollten, hing sie sich an den Knöcheln fest. Diese entsetzliche Beschaffenheit des Schnees kann den Stärksten erschöpfen, und wir empfanden das um so mehr, als unsere Beine völlig außer Training waren. Seit Monaten hatten sie nicht die geringste Bewegung gehabt, abgesehen von den vereinzelten Fällen, wo wir die Böte durch das Treibeis gezogen hatten. Unsere Muskeln über den Knien und in den Waden schmerzten gehörig.

Aber unbarmherzig ging es weiter. Wir mußten alle Kraft daran setzen, um so bald wie möglich auf die Höhe hinauf zu kommen, denn es sah so aus, als wenn wir Regen und bedeckte Luft bekommen könnten, wenn wir uns nicht sehr beeilten. Die Luft an dem höchsten Rücken entlang nahm bereits eine unheimlich graue, wollige Farbe an. Wir verdoppelten unsere Anstrengungen, und verlängerten unsere Schritte so viel wie möglich. Endlich, nachdem wir einmal über das andere geglaubt hatten, daß wir am Ziele seien, es aber immer wieder hinter einer Höhe hatten emporragen sehen, kamen wir auf den Gipfel der erstrebten Höhe, — aber ach! das Leben ist reich an Enttäuschungen! Wenn man einen Höhenrücken erreicht hat, liegt stets noch einer dahinter, der höher ist und die Aussicht versperrt, aber wir mußten auch dahin. Freilich konnten wir annehmen, daß wir während der zwei Meilen, die wir gegangen waren, das schlimmste Eis schon überwunden hatten, aber es konnte noch schlimm genug aussehen. Also vorwärts, so schnell die Beine uns tragen wollten, dem höchsten Punkt des Bergrückens zustrebend. Dort scheinen viele Risse zu sein, aber sie sind wohl nicht unüberwindlich. Während ein leichter Staubregen herabfiel, erklommen wir den ziemlich steilen Abhang, es geht schwerer denn je; wir sinken jetzt bis an die Schenkel in den[S. 11] Schnee, es hilft nichts, daß Regen und Wolken noch so sehr drohen, wir müssen hin und wieder anhalten und ein wenig uns verpusten, denn wir sind todtmüde. Diesmal sieht es jedoch wirklich aus, als wenn wir uns nicht getäuscht haben, — wenn nur der Regen nicht alles in einen grauen Schleier hüllt, werden wir von oben schon eine gute Aussicht haben. Eine Strecke lang können wir schon sehen, ja ich entdecke sogar einen einzelnen mir bis dahin unbekannten Nunatak. Immer begieriger schreiten wir von dannen.

Endlich standen wir auf dem Gipfel und wurden nun reich belohnt für alle Mühe und alle Widerwärtigkeiten. In ihrer ganzen weißen Majestät lag die Fläche vor uns da. Der Regen fiel freilich noch immer wie ein feiner Staub, aber es war uns doch möglich, alle wünschenswerthen Details zu erkennen, selbst die ziemlich entfernt gelegenen. Die ganze Fläche schien eben und ohne Risse zu sein ganz bis an den Horizont hinan. Darauf waren wir auch vorbereitet gewesen; was uns aber überraschte, waren die unzähligen kleinen und großen Nunataks, die über dem Schneemeer emporragten, selbst ganz weit ins Land hinein. Viele von ihnen waren ganz weiß und mit Schnee bedeckt, an einigen Stellen jedoch sahen dunkle, nackte Felsköpfe und Höhen aus dem Schnee hervor und bildeten einen scharfen Kontrast zu dieser blendend weißen Farbe, den Augen einen wohlthuenden Ruhepunkt bietend. Besonders zeichnete sich ein kleiner Nunatak ganz im Hintergrunde durch sein Aussehen und seine Lage aus. Wir nannten ihn die „Jungfrau“. Weshalb er diesen Namen erhielt, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, vielleicht weil er so rein und jungfräulich aussah. Nur ganz oben am Kopf schimmerte ein klein wenig von dem dunklen Felsen hindurch, — gewissermaßen erinnerte seine Form auch an eine Jungfrau aus alten Tagen mit einem großen, weißen[S. 12] Krinolinenrock. Hinter diesem Nunatak ragten noch ein paar Gipfel empor, die ganz weiß waren und insofern noch mehr jungfräulich erschienen. Wir berechneten die Entfernung bis zu den hintersten Nunataks auf 5 bis 6 Meilen und konnten wohl kaum darauf rechnen, in den ersten Tagen bis dahin zu gelangen. Die Steigung war freilich eben und flach, so weit das Auge reichte, aber die Schneebeschaffenheit war, wie wir aus Erfahrung wußten, keineswegs gut, besonders die letzte Strecke war kaum passirbar gewesen. Wenn kein Nachtfrost eintrat, waren die Aussichten nicht gerade verlockend. Aber das Barometer zeigte uns, daß wir eine Höhe von über 900 m erreicht hatten, kamen wir noch ein paar tausend Fuß höher, so konnten wir doch, wenigstens während der Nächte, auf Frost rechnen. Arme naive Menschen, die in Grönlands Innern nach Frost seufzten!

Aber unser Ziel ist erreicht, — wir haben das Eis trotz Nunataks und trotzdem es sich so direkt vom Meere aus erhob, gleich von Anfang an passirbar gefunden, was wir kaum zu hoffen gewagt. Wir waren hungrig geworden, der Abend brach herein, es war nicht zu früh, uns abermals auf unsere Truger zu setzen und den Proviantsäcken ihr Recht widerfahren lassen.

Nachdem die Abendmahlzeit eingenommen war, galt es an den Rückweg zu denken. Wir sind wenigstens 2 Meilen vom Zelt entfernt. Es war wenig Grund vorhanden, denselben Weg einzuschlagen, den wir gekommen waren, — wir befanden uns ja auf einer Rekognoscirung und mußten deshalb untersuchen, ob ein Vordringen von einer anderen Seite nicht leichter für die Expedition sein werde. Wir hielten es für sehr leicht möglich, daß wir von dem Berge, der jetzt südlich vor uns lag, (auf Jensens Land) gut auf das Eis gelangen müßten. Man konnte hier hoch emporsteigen, hatte festen Grund und vermied[S. 13] dadurch einen Theil des schwierigsten Eises. Es war freilich ein wenig spät, um neue Wege auszuprobiren, aber das half nichts, Klarheit mußten wir haben, da mußte die Nacht mit zur Hülfe genommen werden.

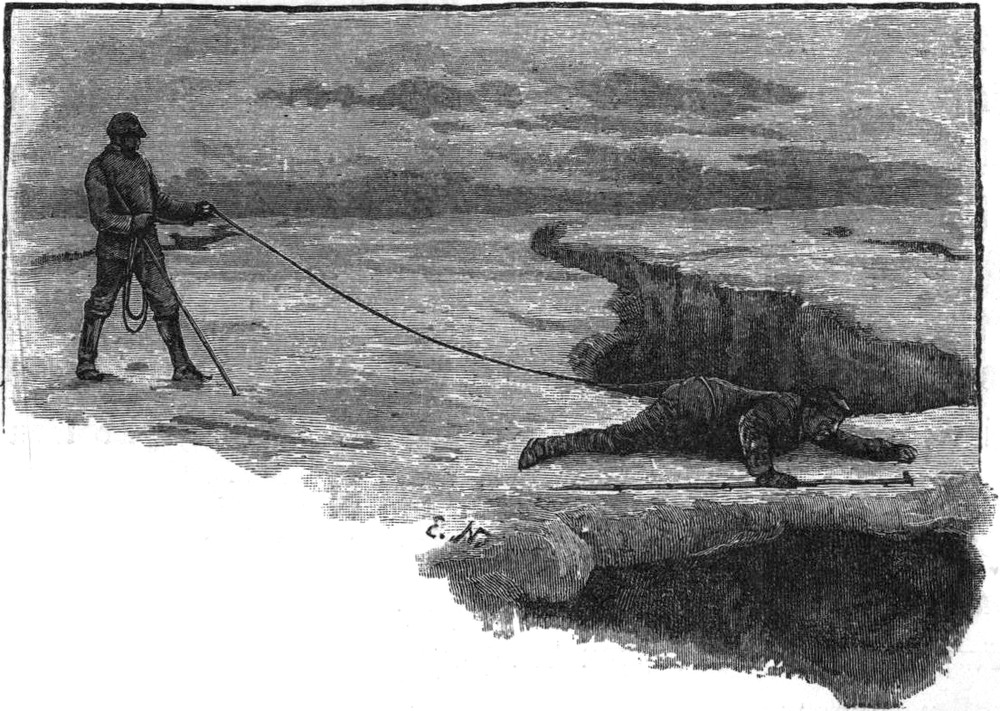

Da der Schnee hier oben loser und höher denn je lag, schnallten wir unsere Truger unter die Füße und versuchten, ob das nicht helfen könne, und wirklich, es ging bedeutend leichter. Mit erneuten Kräften traten wir den Rückweg an, uns in südlicher Richtung auf den Berg zu haltend. Es dunkelte jedoch schnell, und wir waren noch nicht weit gekommen, als es unheimlich schwer wurde, die Risse im Eis in der Entfernung zu erkennen. Es waren deren allerdings noch nicht viele, aber wir mußten darauf vorbereitet sein, sie bald in Unmenge zu treffen. Da galt es denn, sich längs dem Gipfel des Höhenrückens zu halten, der die Senkungen trennt, die zu beiden Seiten liegen. Hier kann man darauf rechnen, einigermaßen sicher zu gehen. Eine ganze Strecke geht alles gut, der Weg wird auch besser, ja so gut, daß Sverdrup die Truger abschnallt. In nicht allzu weiter Entfernung sehen wir schon den Berg, wo wir Wasser zu finden hoffen und wo wir Rast machen wollen, um unsere müden Glieder auf dem kahlen Fels auszustrecken. Wir sehnten uns unsagbar danach, festen Boden unter den Füßen zu verspüren, und das konnte nicht so übermäßig lange mehr währen. Aber wie oft täuscht man sich nicht in seinen Berechnungen, wenn man es mit Eis zu thun hat, es mag nun Treibeis oder Inlandseis sein. Wir waren noch nicht weit gegangen, als wir anfingen zu ahnen, daß unser Ziel zu erreichen dennoch „übermäßig lange“ und mehr als das währen würde. Wir kamen nämlich an ein Terrain mit so langen und so schlimmen Spalten, wie wir sie noch nicht getroffen hatten. Im Anfang ging es noch einigermaßen, und auf unsern Trugern konnten wir mit größerer[S. 14] Sicherheit hinüberspringen als vorhin ohne dieselben, mit größerer Kühnheit konnte ich mich nun über die Schneebrücken wagen, da ich nicht so leicht durchfiel. Wo die Brücken zu unsicher waren, um betreten zu werden, wählten wir eine andere, vorsichtigere Art und Weise, indem wir uns auf den Bauch legten und auf allen Vieren hinüberkrochen. Dadurch erhielt der Körper eine weit größere Fläche, auf der er ruhen konnte, und die Gefahr durchzufallen wurde bedeutend verringert.

Bald wurden indessen die Risse so breit, daß wir die Unmöglichkeit, hinüberzukommen, einsahen, — wir mußten sie umgehen. Und das thaten wir denn auch im wahren Sinne des Wortes. Halbestundenlang gingen wir neben den Schluchten her, bald unterhalb, bald oberhalb derselben, aber sie wurden länger und länger. Schließlich kamen wir an eine Spalte, die breiter war als alle bisherigen; daß sie ebenfalls länger war, sollten wir auch gar bald erfahren. Wir wollten oberhalb des[S. 15] Risses entlang gehen, da wir der Meinung waren, daß er sich wahrscheinlich hier am ersten schließen würde, aber diesmal hatten wir uns gründlich geirrt. Wir gingen weiter und weiter und entfernten uns immer mehr von unserem Ziel, der Gipfel des Berges verschwand allmählich im Dunkel, aber die Spalte war und blieb gleich breit. Da waren keine Brücken, und in der Finsterniß konnten wir keine Veränderung gewahren. „Alles hat ein Ende,“ sagte der Knabe, als er Prügel bekam! Wir gingen weiter und kamen denn schließlich auch diesmal ans Ende. Wir gelobten uns, daß es das letzte Mal sein sollte, daß wir oberhalb der Risse herum gingen; der andere Weg brachte uns jedenfalls dem Berge näher, und dort mußte sicher Wasser für unsere brennenden Kehlen zu finden sein. Auf diese Weise kamen wir schneller vorwärts, und wir hatten nun wirklich die Freude, unser Ziel im Dunkeln wachsen zu sehen. Wir hatten nur noch wenige Schritte zurückzulegen, als wir vor uns einen dunklen Streifen oder eine dunkle Fläche auf dem Schnee entdeckten. Anfänglich glaubten wir, daß es eine neue Spalte sei, die uns von unserem Ziele trennte, wer aber beschreibt unsere Freude, als es sich herausstellte, daß es Wasser war, herrliches, fließendes Wasser! In größter Eile holten wir unsere hölzernen Becher heraus und tranken mit einer Wonne, wie nur der sie kennt, der einen ganzen Tag bis über die Waden in nassem Schnee herumgestampft hat, ohne einen Tropfen Feuchtigkeit zu genießen. Ich glaube kaum, daß es einen höheren Genuß im Leben giebt, als einen Trunk guten, frischen Wassers, wenn man dem Verschmachten nahe ist. Ist es Eiswasser wie hier, so trinkt man so lange, bis die eisige Kälte in den Zähnen und in der Stirn halt! sagt, dann macht man eine kleine Pause und trinkt von neuem. Still und andächtig saugt man das erquickliche Naß in sich hinein, damit die eisige Kälte nicht zu[S. 16] bald wiederkehren soll. Als wir so viel getrunken hatten, wie wir vorläufig vermochten, füllten wir unsere hölzernen Becher und unsere Feldflasche, legten die wenigen Schritte zurück, die uns noch bis zur Felswand übrig blieben, fanden einen guten Sitz auf einem vorspringenden Felsblock, und hieben aus allen Kräften in unser Pemikan, in unsere Biskuits und die Fleischpulverschokolade ein.

Aber da fing es an zu regnen, und das war weniger angenehm, auch nahm die Finsterniß in dem Maße zu, daß wir kaum mehr als zwei Schritte weit vor uns sehen konnten. Wir hatten noch ein gutes Stück bis zum Zelte zurückzulegen, also abermals vorwärts! Wir nahmen unsern Kurs in südlicher Richtung über das Eis und dem Felsen entlang. Die Oberfläche war hier einigermaßen eben, was an festem Lande entlang oft der Fall ist, weil das Eis dort still zu liegen pflegt und an den Boden und die Felsseite fest gefroren ist. Eine Weile ging es einigermaßen leicht, aber dann wurde der Abhang so steil und so glatt, daß wir uns nur mit genauer Noth festhalten konnten. Um die Situation recht angenehm zu machen, traten nun auch unter uns große Risse im Eise auf. In der Finsterniß konnten wir gerade noch die dunklen Abgründe erkennen, die bereit waren, uns, sobald wir einen Fehltritt thaten oder ausglitten, in ihren Schoß aufzunehmen. Die Felswand über uns war so steil, daß wir nicht daran denken konnten, dort vorwärts zu kommen, wir mußten bleiben, wo wir waren. Schließlich gelangten wir unversehrt an einen Ort, wo sich ein Bergabsatz in die Eismassen hinausschob. Zwischen der Bergwand und dem Eise befand sich eine mehr als 20 m breite, schwindelnd tiefe Schlucht, im Eise schimmerten verschiedene Risse durch das Dunkel; wie groß diese waren, konnten wir nicht entscheiden, das aber wußten wir, — unserem Vorwärtskommen setzten sie ein Ziel. Uns blieb[S. 17] nichts übrig, als über den Berg zu gehen und ein Thal, das ganz in der Nähe lag, zu passiren, um hinter den Bergabsatz zu gelangen und zu sehen, ob wir dort nicht vorwärts kommen könnten. Es war ein wahrer Genuß, wieder festen Grund unter den Füßen zu haben und tüchtig ausschreiten zu können. Trotz des Sturzregens, der uns bis auf die Haut durchnäßte, machten wir eine längere Rast auf den Steinen. Wir wollten bis zum Tagesanbruch warten und dann erst auf das Eis zurückkehren.

Endlich brach der Tag roth und glühend an, einen warmen Schimmer über Himmel und Landschaft verbreitend. Unter uns lag das Eis, das scheinbar leichter zu passiren war, als wir erwartet hatten. Wir untersuchten, wo wir am besten vorwärts kommen könnten, und dann machten wir uns wieder auf den Weg. Obwohl unsere Wanderung über den Gletscher nicht weit von der Stelle entfernt war, wo er in die See fällt, war das Eis hier nicht so zerklüftet und unwegsam wie weiter nach oben hinauf. Uneben und holperig war es, voller in die Höhe stehender Eiszacken und scharfer Kämme mit Schluchten dazwischen, die oft recht schwer zu passiren, aber nicht tief waren; so lange, bodenlose Spalten, wie wir sie dort oben angetroffen hatten, fanden wir hier jedoch nur ausnahmsweise und nur an einzelnen Stellen. Der Grund hierzu muß in dem Umstand zu suchen sein, daß sie sich mit Wasser füllen, das gefriert, und so nur Unebenheiten im Eise bilden.

Bald waren wir glücklich hinübergelangt, und nach einem zweistündigen Marsch konnten wir uns endlich um fünf Uhr des Morgens an dem Anblick unseres Zeltes erlaben. Hier lagen, wie wir es erwartet hatten, Alle im tiefsten Schlummer. Das erste, was wir thaten, war, daß wir uns etwas Essen hervorholten und uns an dem gütlich thaten, was das Haus zu bieten vermochte. Wir glaubten das nach unserem Spaziergang[S. 18] von 4 bis 5 Meilen redlich verdient zu haben. Dann krochen wir in unsere Säcke, streckten unsere Glieder aus und zogen bald in das schöne Land der Träume hinüber, höchlich befriedigt von dem Ausfall dieser unserer ersten Wanderung über das so viel besprochene und so gefürchtete grönländische Inlandseis, das so schwer zu besteigen und noch schwerer zu überschreiten sein sollte.

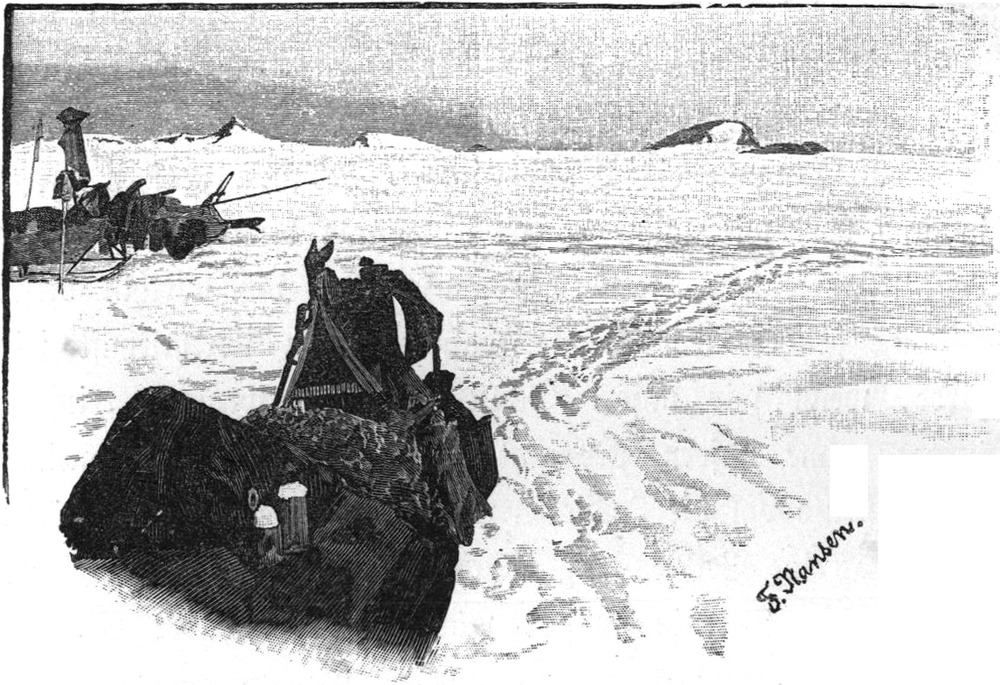

Ehe wir weiter zogen, hatten wir noch allerlei Vorbereitungen zu treffen, besonders bedurfte unser Schuhzeug der Ausbesserung und Versohlung, denn wir hatten bei unserer ersten Wanderung die Erfahrung gemacht, daß das Inlandseis starke Sohlen erforderte. Die Schlitten und Schneeschuhe mußten noch unter dem Stahl abgeschabt werden, um leicht zu gleiten, unsere Sachen mußten umgestaut und das, was wir zurücklassen wollten, hervorgesucht werden. Dies alles erforderte Zeit, und während der folgenden Tage konnte man die Mitglieder der Expedition[S. 19] auf dem Berge vor dem Zelte sitzen sehen, von verschiedenen friedlichen Beschäftigungen in Anspruch genommen, worunter das Schusterhandwerk den hervorragendsten Platz einnahm. Es war ein höchst eigenthümlicher Anblick, uns in diesen Umgebungen sitzen zu sehen, die Stiefel zwischen den Knien, Pechdraht und Pfriem mit einer Fertigkeit handhabend, als hätten wir uns unser Lebelang mit nichts anderem beschäftigt.

Aber wir wollen diese fleißigen Gestalten nicht bei ihrer wichtigen Arbeit stören, sondern lieber einen Blick auf die Versuche werfen, die früher gemacht sind, um in das mystische Innere Grönlands vorzudringen, und untersuchen, welche Bedeutung es haben kann, sich Klarheit zu verschaffen.

[1] Wenn nun die Eismassen, nachdem sie solche Erhöhungen passirt haben, an eine Thalsenkung oder einen Thalkessel gelangen, wo die Krümmung des Terrains also anstatt konvex zu sein, konkav wird, so schließen sich diese Risse wieder, füllen sich mit Schnee und Wasser, frieren zu und verschwinden allmählich ganz wieder.

[S. 20]

icht so sehr durch seine wildzerklüfteten Küsten wie durch seine

mit Eis angefüllten Fjorde und sein mit Schnee und Eis bedecktes

Inland nimmt Grönland eine Sonderstellung zwischen den Ländern auf

der Oberfläche unserer Erdkugel ein. Dringt man in den von Menschen

bewohnten Theil, vom Außenlande nach innen zu, an den Fjorden

entlang, so stößt man bald ein paar Kilometer von der Küste entfernt

auf ein unabsehbares Schnee- und Eisfeld, unter welchem alles Land

verschwindet, und das den Gesichtskreis nach Osten zu, von Norden bis

nach Süden beherrscht. Dies ist das Inlandseis, der größte

Eisgletscher der nördlichen Halbkugel. Wie groß es ist, können wir noch

nicht mit Bestimmtheit sagen; daß die Ausdehnung aber mindestens eine

Million Quadratkilometer beträgt, wissen wir.

icht so sehr durch seine wildzerklüfteten Küsten wie durch seine

mit Eis angefüllten Fjorde und sein mit Schnee und Eis bedecktes

Inland nimmt Grönland eine Sonderstellung zwischen den Ländern auf

der Oberfläche unserer Erdkugel ein. Dringt man in den von Menschen

bewohnten Theil, vom Außenlande nach innen zu, an den Fjorden

entlang, so stößt man bald ein paar Kilometer von der Küste entfernt

auf ein unabsehbares Schnee- und Eisfeld, unter welchem alles Land

verschwindet, und das den Gesichtskreis nach Osten zu, von Norden bis

nach Süden beherrscht. Dies ist das Inlandseis, der größte

Eisgletscher der nördlichen Halbkugel. Wie groß es ist, können wir noch

nicht mit Bestimmtheit sagen; daß die Ausdehnung aber mindestens eine

Million Quadratkilometer beträgt, wissen wir.

Sowohl Eskimos wie Nordländer, Alle machten an dem äußeren Rand desselben Halt, und zu allen Zeiten hat über dem Inlande ein Schleier gelegen, den Niemand ganz zu lüften vermochte, und hinter dem die wildesten Phantasien ihr Spiel treiben konnten, denn gleich wie alles, das in Finsterniß gehüllt ist, hat auch Grönlands Inland eine eigenartige Anziehungskraft auf den Geist des Menschen ausgeübt.

[S. 21]

Die Eskimos sind, so viel wir wissen, die ersten Menschen, die nach Grönland gekommen sind, folglich sind sie auch die Ersten, welche eine Bekanntschaft mit dem grönländischen Inlandseis gemacht haben. Wie lange dies her sein mag, ahnen wir nicht, wir wissen es nicht einmal ungefähr, denn die Annahme, daß die Eskimos erst vor 1000 Jahren nach Grönland gekommen sein sollen, ist — wie in einem späteren Kapitel nachgewiesen werden wird — meiner Ansicht nach sehr unwahrscheinlich.

Die Eskimos kamen aus Ländern, die an der westliche Seite der Baffinsbucht und der Davisstraße gelegen und die nicht mit Inlandseis bedeckt, sondern theilweise bis ins Innere bewohnt waren. In Grönland entdeckten sie gar bald, daß überall nach innen zu das Eis ihnen hemmend entgegentrat. Dies hat sie sicher von allen Versuchen, weiter in das Land einzudringen, abgehalten, es hinderte sie jedoch nicht, den Schauplatz für die vielen Erzählungen über das Zusammentreffen und den Verkehr mit Völkern, welche im Innern der früher von ihnen bewohnten Länder hausten, dorthin zu verlegen. Diese Völker sind wahrscheinlich zum größten Theil Indianer von den nördlichen Küsten des nordamerikanischen Festlandes gewesen, und in der Sagenwelt der grönländischen Eskimos haben sie dann das Innere Grönlands als Inlandsmenschen bevölkert, denen gewisse übernatürliche Kräfte zuertheilt waren. In gleicher Weise sind wahrscheinlich auch die Sagen von den Wanderungen quer über das Inlandseis entstanden, falls man denselben überhaupt einen historischen Ausgangspunkt geben will. Es sind dies Wanderungen, die in kleineren, westlich gelegenen, von den Eskimos bewohnten Ländern ausgeführt worden sind. Eine bestimmte Vorstellung von dem Innern scheinen die Eskimos sich nicht gebildet zu haben. In den Gegenden, in denen es[S. 22] Rennthiere giebt, kamen sie auf ihren Rennthierjagden häufig mit dem äußeren Rand des Inlandseises in Berührung und wagten sich wohl zuweilen auch eine Strecke über denselben hinaus bis zu den Nunataks, auf denen die Rennthiere ihre Zuflucht zu suchen pflegen. Sie erblickten hier überall nach innen zu, soweit das Auge reichte, Eis und Schnee; da ist es denn nicht unwahrscheinlich, daß sie sich das Ganze auf gleiche Weise bedeckt vorgestellt haben.

Die Norweger, die vor ungefähr 900 Jahren nach Grönland kamen und die die West- und die Südküste wahrscheinlich bis zum 15. Jahrhundert bewohnten, scheinen sich sehr bald eine verhältnißmäßig richtige Auffassung von dem Lande und dem Inlandseise gebildet zu haben, wie man aus der Erwähnung desselben im „Königsspiegel“ ersehen kann. Die Stelle lautet in der Uebersetzung folgendermaßen:

„Wenn du aber fragst, ob das Land frei von Eis ist oder nicht, oder ob es mit Eis bedeckt ist wie das Meer, so sollst du wissen, daß es einen kleinen Theil des Landes giebt, der frei von Eis ist, daß aber all das Uebrige mit Eis bedeckt ist, weswegen man auch nicht weiß, ob das Land groß ist oder klein, sintemalen alle Gebirgsstrecken und alle Thäler mit Eis bedeckt sind, so daß man nirgends eine Oeffnung findet, aber es ist doch anzunehmen, daß es Oeffnungen geben muß, entweder in den Thälern, die zwischen Bergen liegen, oder am Strande entlang, durch welche Oeffnungen die Thiere sich hindurchfinden können, denn die Thiere könnten nicht aus anderen Ländern dorthin laufen, ohne eine Oeffnung im Eise oder freies Land zu finden. Aber oft haben Leute es versucht, auf das Land zu gehen, auf die Berge, welche die höchsten sind, an verschiedene Stellen, um sich umzusehen und um zu erfahren, ob sie Land finden könnten, das frei von Eis und das[S. 23] bewohnbar sei, und haben sie es nirgends gefunden, ausgenommmen dort, wo jetzt Leute wohnen, und das ist sehr wenig vom Rande des Meeres entfernt.“

Diese Beschreibung giebt ein so richtiges Bild, daß wir bis in die allerneueste Zeit kaum ein besseres zu geben vermochten.

Aber die alten norwegischen Kolonien in Grönland verfielen (siehe Kapitel 10) und starben aus, der Seeweg dorthin gerieth in Vergessenheit, und damit verlor man auch die Kenntnisse, die bis dahin gesammelt waren. So läßt es sich denn erklären, daß wir im 17. Jahrhundert wieder auf die vollständigste Unwissenheit in Bezug auf das Land stoßen. Man legte Sunde, „Frobishersträdet“ und den „Beare-Sund“, quer durch dasselbe; ja auf einer Karte des Kartographen Meier aus der Mitte des Jahrhunderts wurde es sogar in eine Unmenge von Inseln zerstückelt, die dicht mit Wald bewachsen sein sollten, „wie in der Gegend von Bergen in Norwegen“.

Nachdem Hans Egede, wie bereits erwähnt, im Jahre 1721 nach Grönland kam und die neuere Kolonisation ihren Anfang nahm, erweiterte sich die Kenntniß der äußeren, nahe am Meer gelegenen Theile des Landes bald wieder, über das Innere scheinen jedoch, wenigstens in Europa, noch lange Zeit hindurch höchst merkwürdige Begriffe geherrscht zu haben.

Es währte indessen nicht lange, bis man sich mit dem Gedanken beschäftigte, die östlichen Kolonien (Oesterbygden), die man an der Ostküste vermuthete (siehe Kapitel 10) quer durch das Land zu erreichen. Schon im Jahre 1723 erhielt Egede von dem Direktor der in Bergen ansässigen Compagnie, die an der Spitze des grönländischen Unternehmens stand, ein Schreiben, in welchem es u. a. heißt:

„Falls es nicht bereits geschehen ist, erscheint es uns rathsam, daß 8 Mann kommandirt werden, die über das Land marschiren[S. 24] können, denn nach der Karte scheint es, daß die Breite nur 12–16 Meilen beträgt, dort, wo es am schmalsten ist, um wenn möglich auf die andere Seite zu gelangen, wo die alten Kolonien gewesen sind, und unterwegs nach Wäldern zu inquiriren. Geschiehet nun aber dies, so da wir gerne sehen würden, da müßte dieser Vorschlag zur ersten Sommerszeit ausgeführt werden, demnächst müßte die Mannschaft jeder mit seinem Ränzel mit Proviant sowie mit einem Gewehr ausgerüstet werden, desgleichen mit einem Kompaß, auf daß sie ihren Weg wieder nach Hause finden können, und drittens hat sich die auskommandirte Mannschaft der größten Vorsicht zu befleißigen, sowohl in Bezug auf die Ueberfälle der Wilden, falls sie solche unterwegs antreffen sollten, wie auch in Bezug auf das Observiren aller Dinge; ja, wo sie passiren, müssen sie an den höchsten Stellen Merkzeichen errichten, die ihnen jetzt und später als Wegweiser dienen können“.[2]

Dies ist ein ganz amüsantes Beispiel, wozu eine Kolonialpolitik führen kann, die von einem Geographen im Lehnstuhl betrieben wird!

Egede[3] besaß indessen Verstand genug, um zu erwidern, daß er in Bezug auf diese Untersuchung keine Möglichkeit sähe, „solche mit Erfolg auszuführen“. Auf die Karten sei kein Verlaß, „sintemalen ich,“ fährt er fort, „in der Circumferenz, in der ich bis dahin gereist habe, so viele Unrichtigkeiten darin finde“. Auch, meint er, würde „der beabsichtigte Marsch wegen[S. 25] der hohen Felsen und der anzutreffenden Schnee- und Eisberge und anderer unwegsamer Strecken ganz beschwerlich fallen“. —

Allmählich, als man mehr umherreiste und mehr von der Natur sah, gleichzeitig auch besser verstehen lernte, was die Eingeborenen zu berichten hatten, eigneten die Europäer, die in Grönland wohnten, sich bald eine richtige Auffassung von dem Innern des Landes an. Bereits wenige Jahre später (1727), ersieht man aus einem Brief aus Godthaab[4], daß man die Auffassung hatte, „daß sich von dem Rücken oder der Mitte des Landes aus nach Süden und Norden zu eine schreckliche Eisfläche oder ein mit Eis bedecktes Gebirge erstreckt“.

Als höchst eigenthümlich kann hervorgehoben werden, daß schon im darauffolgenden Jahr (1728) der Gedanke auftauchte, der erst im Jahre 1888 zur Wirklichkeit werden sollte, nämlich, „daß einige junge, kräftige Norweger, die gewöhnt waren, im Winter in den Bergen auf Schneeschuhen zu laufen, einen guten Theil des Landes nach allen Seiten rekognosciren sollten“.

Wenn man hieraus ersieht, welch’ eine verhältnißmäßig vernünftige Auffassung man stellenweise von dem Lande hatte, so muß es im höchsten Grade überraschend erscheinen, daß im Jahre 1728 an den ersten und einzigen Gouverneur von Grönland, Major Claus Enevold Paars, der Befehl erging, „daß er keinen Fleiß und keine Mühe sparen, sich auch weder durch Gefahren noch Beschwerden abschrecken lassen solle, auf alle erdenkliche Weise und auf irgend einem Wege in die erwähnte östliche Kolonie Oesterbygden zu gelangen, um zu erfahren, ob sich dort noch Nachkommen der alten Norweger befänden, welche Sprache selbige redeten, ob sie noch Christen seien, oder ob sie Heiden geworden, sowie welche Obrigkeit und Lebensweise unter[S. 26] ihnen herrsche. Ferner solle Paars „richtig vermerken,“ u. a. „wie das Land beschaffen sei, ob sich dort Wald, Wiesen, Steinkohlen, Mineralien oder dergl. befänden, ob es dort Pferde, Vieh oder andere, dem Menschen dienliche Kreaturen gäbe“.[5]

Zum Nutzen und Frommen dieser Expedition wurden von Dänemark ausgesandt: 11 Pferde, ein Kapitän, ein Lieutenant; als Gemeine sollte Paars die „Entrepidesten der Godthaaber Garnison“ auswählen.

Daß diese Expedition, welche die erste und in ihrer Anlage gleichzeitig die großartigste aller derjenigen ist, die ausgegangen sind, um das Innere Grönlands zu erforschen, in der Form, in der sie ursprünglich geplant wurde, zu keinem Resultat gelangen konnte, liegt auf der Hand. Die Pferde[6] starben theils unterwegs, theils in Godthaab, und man wird gar bald zu der Einsicht gelangt sein, daß es keine so ganz einfache Sache sei, quer durch das Land zu reiten.

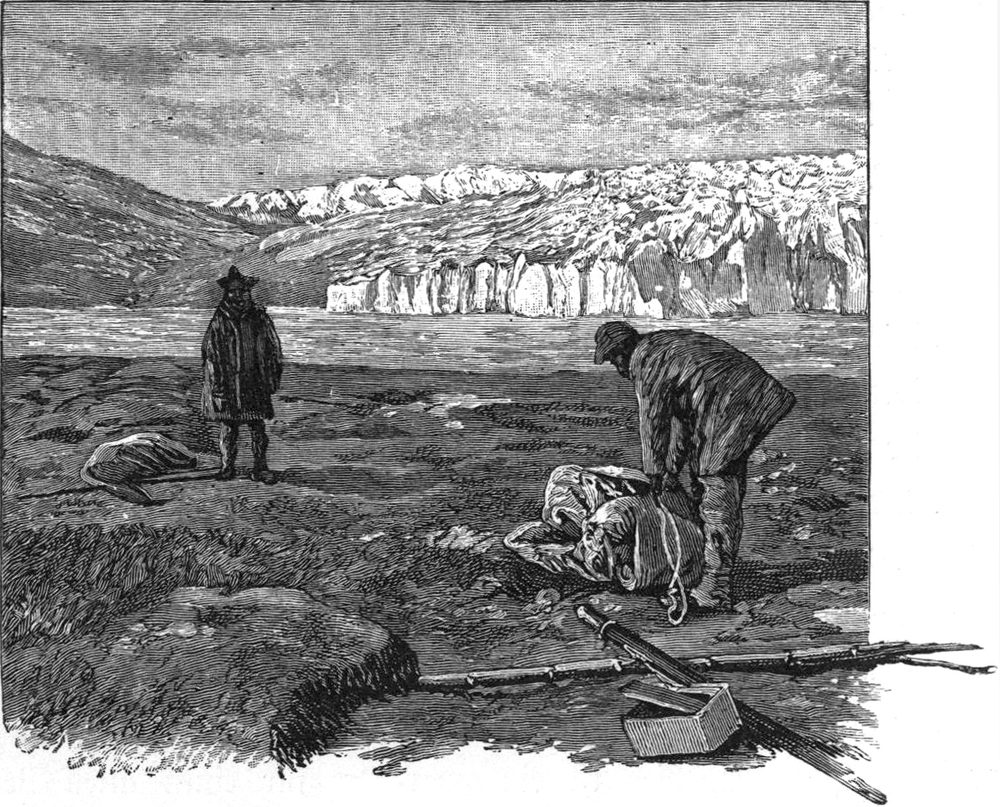

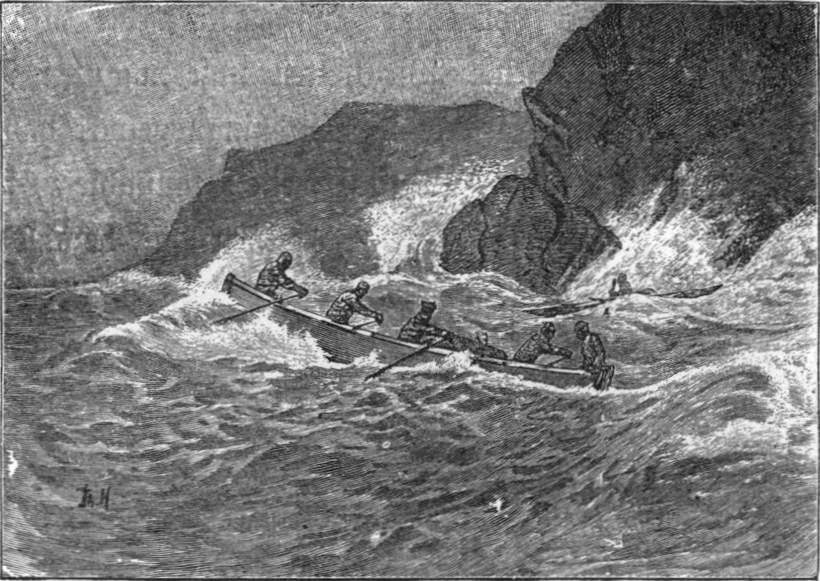

Nichtsdestoweniger unternahm Paars im darauffolgenden Jahr eine Entdeckungsreise bis an das Inlandseis. „Am 25. April 1729 um 12 Uhr ging der Kommandeur mit Lieutenant Richart und Assistent Jens Hjort sowie 5 Gemeinen im Namen des Herrn zu See und hißte die Segel unter Sturm und Schneegestöber.“[7]

Sie segelten weit in den Ameralikfjord hinein, ungefähr 10 Meilen, „worauf ich,“ schreibt Paars,[8] „gegen Bezahlung[S. 27] zwei der dort ansässigen Landsleute mitnahm, um uns den Weg zu zeigen.“

Es ist ein ganz eigenthümliches Zusammentreffen, daß diese erste Expedition den Versuch machte, durch genau dieselbe Gegend auf das Inlandseis zu gelangen, wo die letzte Expedition herauskam. — Ueber diese Eiswanderung berichtet Paars in seinem Rapport an den König mit folgenden Worten:

„Nachdem wir zwei Tage marschirt hatten, gelangten wir am dritten gegen Mittag unter den Eisberg, als wir aber einige Stunden mit großer Lebensgefahr bergan vorgerückt waren, wurden wir im weiteren Vordringen durch die vorhandenen großen Klüfte gehemmt.“ (Hier folgt eine Beschreibung derselben.)

„— — Da wir sahen, daß jegliches Vorwärtsdringen unmöglich war, setzten wir uns auf das Eis nieder, feuerten nach dänischer Weise 9 Schüsse aus unseren Gewehren ab und tranken mit einem Glase Branntwein auf das Wohl unseres allergnädigsten Königs an einem Ort, an welchem dasselbe noch niemals getrunken wurde, welche Ehre auch dem Eisberg bis dahin niemals widerfahren ist; nachdem wir eine Stunde gesessen und uns ausgeruht hatten, kehrten wir wieder zurück.“

Als das „Remarquabelste, das zu sehen war“ führt Paars in erster Linie „große Steine“ an, „die oben auf dem Eise lagen“. Diese, meint er, müßten „absolut durch heftige Winde und Wetter hergeführt sein, wie sie dort in unglaublichem Maße herrschen, denn das Eisgebirge ist anzusehen, als wenn man in das wilde Meer hineinschaut, wo kein Land zu sehen ist, so ist auch hier nichts zu sehen als Himmel und das blanke Eis. Ferner war das Eis, auf dem wir gingen, scharfkantig wie der weiße Zucker-Kandis, so daß man, wenn man über das Eis vordringen will, eiserne Sohlen unter den Schuhen haben müßte, so schlimm war es, auf dem Eise zu gehen.“

[S. 28]

Dies ist das Wichtigste von dem, was Paars selber über seine Thaten und Beobachtungen auf dem Eisberge berichtet. Hieraus ist zu ersehen, daß die Resultate der Expedition in keinem passenden Verhältniß zu den großartigen Vorbereitungen stehen. Wunderbar mag es erscheinen, daß Paars, der nicht weit von dem Ort, an dem wir herunterkamen, auf dem Eise gewesen sein muß, keine Stelle fand, wo er, falls ihm sehr daran gelegen gewesen wäre, weiter hätte vordringen können.

Am 7. Mai langte man wieder in Godthaab an nach der „fatalen und sehr beschwerlichen Reise“.

Ganz ohne Bedeutung ist diese erste Expedition aber doch nicht gewesen, denn wenn sie auch nicht in irgend welchem erheblichen Maße die Anschauungen über das Innere des Landes in der Nähe der Kolonie hat verändern können, da man dort schon vorher durch die Grönländer ganz gute Berichte darüber erhalten hat, — so ist dies im Heimathslande doch sicher der Fall gewesen. Es währte bis zum Jahre 1878, ehe der dänische Staat abermals eine Expedition nach dem grönländischen Inlandseis entsandte.

Im 3. Kapitel (Seite 128) ist bereits erwähnt worden, was in dem 1746 erschienenen Buch „Nachrichten von Island, Grönland und der Straße Davis“[9] von einem Versuch erzählt wird, der darauf hinausging, in das Innere des Landes einzudringen, „und zwar vermittelst der langen Fußbretter, deren sich die Lappen und Andere auf ihren Winterzügen bedienen“. Dieser Bericht ist nicht allein wegen der Erwähnung der Schneeschuhe von Interesse, sondern auch deswegen, daß es das einzige Mal ist, daß[S. 29] des Verlustes von Menschenleben bei den Expeditionen auf das Inlandseis Erwähnung geschieht.

Die erste ein wenig längere Wanderung über ein Stück des Inlandseises, von der wir wissen, wurde im Jahre 1751 von dem Kaufmann Lars Dalager unternommen, der ein wenig nördlich von Frederikshaab, wo er ansässig war, zwei „Nunataks“ besuchte, die eine oder zwei Meilen vom Rande des Inlandseises auf der Südseite von Frederikshaabs Eisblink belegen waren. Diesen Ausflug hat er am Schlusse seines Buches beschrieben, dessen Titel lautet:

„Grönländische Relationen u. s. w., zusammengestellt in der Frederikshaab-Kolonie in Grönland Anno 1752.“

Ende August hatte Dalager die Reise landeinwärts südlich von Frederikshaabs Eisblink aus angetreten.

„Mein Zweck war es,“ sagt er, „mich nach Kräften zu divertiren und nebenbei ein wenig zu schießen“.

Aber er kam bald auf andere Gedanken:

„Bei dieser Gelegenheit resolvirte ich gar bald, eine Reise auch der östlichen Kolonie Oesterbygden über die Eisberge zu machen, von wegen der neuen Entdeckung, die ein Grönländer im verflossenen Juli-Monat gemacht hatte, welcher so hoch oben auf Jagd gewesen war, daß er deutlich die alten Kablunakischen[10] Berge auf der Ostseite sehen konnte.

Dies brachte mich derartig in Bewegung, daß ich wenigstens wie weiland Moses Lust hatte, das Land zu sehen. Ich nahm den vorhin erwähnten Mann, seine Tochter, sowie drei junge Grönländer mit. Wir traten dann unsere Reise an, nachdem wir vorher tief in einen Fjord am südlichen Ende des Eisgletschers hineingerathen waren.“

[S. 30]

Dalager hat sich scheinbar wie alle seine Zeitgenossen stark für die Auffindung der alten norwegischen Kolonie „Österbygden“ interessirt, die man noch nicht gefunden zu haben glaubte, und von der man allgemein annahm, daß sie an der Ostküste Grönlands gelegen haben müsse.

Man verließ den Fjord am 2. September 1751, am 3. September erreichte man den Rand des Inlandseises, „und am 4. gegen Morgen begaben wir uns,“ schreibt Dalager, „auf das Eis, um den ersten Berggipfel zu erreichen, bis zu welchem wir ungefähr eine Meile hatten. Der Weg dorthin war gerade so schlicht und eben wie auf den Straßen in Kopenhagen, der einzige Unterschied schien mir darin zu bestehen, daß es hier etwas glatter war. Dagegen hatte man aber nicht nöthig nach den Seiten auszuweichen und im Schmutz zu waten, aus Furcht, von den Pferden und Wagen des Postmeisters übergefahren zu werden.“

Am nächsten Morgen zog man weiter nach dem obersten Berge auf dem Eisfelde, dem Omertlok, der auch ungefähr eine Meile entfernt lag, zu dem der Weg aber sehr uneben war, voller Spalten und Risse, so daß die Wanderung 7 Stunden in Anspruch nahm.[11] Von dem Gipfel dieses Berges hatte man eine weite Aussicht über das Eis, und in der Ferne über dem Eisrand im Nordosten wurden einige Berggipfel sichtbar. Diese hielt Dalager für die Berge auf der Ostküste Grönlands; wie[S. 31] unten näher erklärt werden wird, stellte es sich aber später heraus, daß es Nunataks waren, die nur wenige Meilen von dem westlichen Rande des Inlandseises entfernt lagen (Jensens Nunataks.)

„Als wir auf dem Gipfel des Berges angelangt waren,“ sagt er, „verfielen wir in Verwunderung über den großartigen Prospekt nach allen Seiten hin, namentlich über das weitläufige Eisgebirge am Lande entlang und quer hinüber bis nach „Öster-Böyden“, dessen Berge ebenso wie diese mit Schnee bedeckt waren.“

Auf diesem Gipfel blieb man bis um 7 Uhr des Abends, dann schloß Dalager „mit einer Rede an die Grönländer, die von den ehemaligen Bewohnern von Öster-Böyden, von ihrem leiblichen wie geistigen Wohlergehen handelte“.

„Indessen ging die Sonne unter, weshalb wir uns eine Strecke bergab begaben und uns schlafen legten.“

Dalager wäre gern weiter landeinwärts gedrungen, sah sich aber aus mancherlei Ursachen genöthigt, auf die Heimreise bedacht zu sein; „einer der wichtigsten Gründe war, daß wir so gut wie barfuß gingen. Denn obwohl ein Jeder von uns für die Reise mit zwei Paar guten Stiefeln versehen war, so waren sie doch schon jetzt infolge der Schärfe des Eises und der Steine fast völlig verschlissen. Und da die eigens von uns mitgenommene Jungfer zum großen Unglück ihre Nähnadeln verloren hatte, konnten wir nichts flicken, weswegen wir sehr bestürzt waren,[S. 32] doch trösteten wir einander mit Gelächter, wenn wir die nackten Zehen aus den Stiefeln herauskriechen sahen.“

Am folgenden Tage (den 6.) traten sie deswegen den Heimweg an, und am 8. September gegen Abend erreichten sie den Zeltplatz unten am Fjord, „und — schließt Dalager — kann ich nicht unterlassen, hier zu melden, mit welch sonderlichem Appetit ich an dem Abend eine ganze Flasche portugiesischen Wein leerte, worauf ich bis um die Mittagsstunde des nächsten Tages schlief.“

Dalager giebt eine Beschreibung von dem, was er da drinnen erblickt. Hierin äußert er weit weniger Furcht, über das Inlandseis zu gehen, als viele seiner Nachfolger bis in die spätesten Zeiten davor zeigen. Er sagt u. a.:

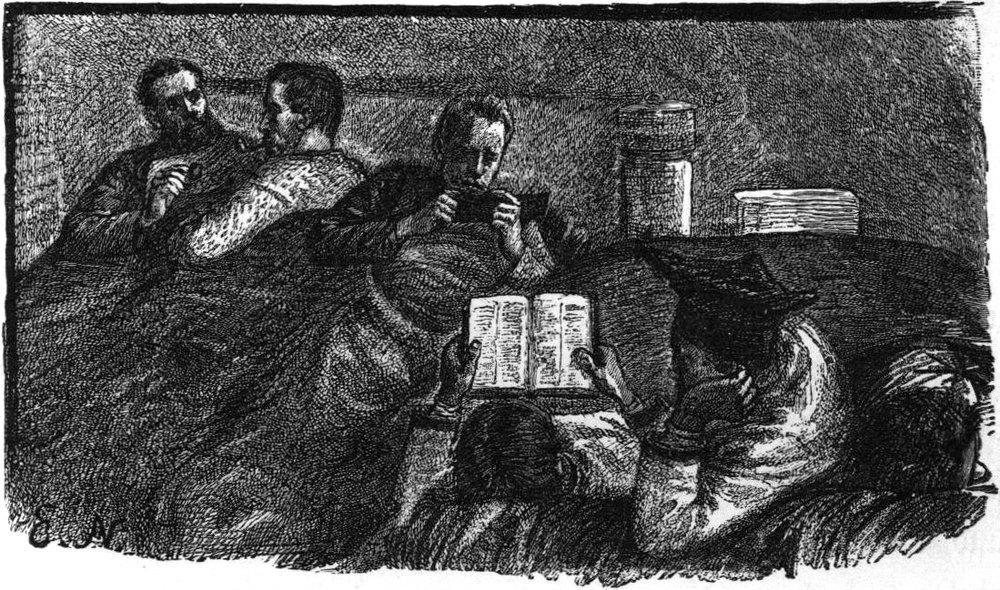

„Um im übrigen meiner Ansicht über die große Eisfläche Ausdruck zu geben, die uns verhindert, mit Öster-Böyden in Kommunikation zu stehen, so glaube ich, daß es in Bezug auf die Wege praktikabel ist, sintemalen es mir erscheint, als seien die Eisberge lange nicht so gefährlich wie man sie verschrieen hat, und auch die Spalten nicht so tief, wie man behauptet“ u. s. w. Aus anderen Gründen hält er es indessen für eine Unmöglichkeit; so sagt er weiterhin: „Aber trotzdem bleibt es doch impraktikabel, auf einer solchen Reise zu reüssiren, aus den Gründen nämlich, daß man nicht so viel Mundportion mit sich schleppen kann, als wie man zu einer solchen Reise billig bedarf, demnächst die unerträgliche, harte Kälte; ich halte es für fast ganz unmöglich, daß irgend eine lebende Kreatur respiriren kann, wenn sie gezwungen ist, viele Nächte auf dem Eisfelde zu kampiren“ u. s. w.

Hier folgt eine ganz merkwürdige Beschreibung der Kälte, die so groß war, daß, obwohl sie alle gut gekleidet waren, und keiner von ihnen gerade ein Weichling war, „trotzdem die Glieder[S. 33] sich gleichsam zusammenzogen“, sobald sie sich eine Stunde auf dem Berge niederließen oder niederlegten. „Ich für mein Theil hatte als Unterbekleidung zwei gute Jacken und darüber einen Rennthierpelz. Des Nachts wickelte ich mich in einen schönen, doppelt gefütterten Mantel und steckte die Füße in einen Sack von Bärenfell. Aber doch war dies alles nicht im stande, mich warm zu halten.

Ich kann sagen, daß in den vielen harten Winternächten, die ich in Grönland auf dem Felde kampirt habe, mich niemals die Kälte so inkommodirt hat, wie in diesen ersten Septembernächten.“

Diese bis dahin wenig beachtete Beschreibung theilt uns deutlich genug die ersten uns bekannten Beobachtungen der starken Kälte mit, welche durch die Ausstrahlung verursacht wird, und die wir in demselben Monat auf dem Inlandseise antrafen.

Nach Dalager und bis weit in unser Jahrhundert hinein wissen wir nur von wenigen Europäern, die das Inlandeis besucht oder betreten haben.

Einer dieser Wenigen ist der im vorigen Jahrhundert lebende grönländische Naturforscher, der Priester Fabricius, von dessen Hand wir eine Abhandlung über die Eisverhältnisse in Grönland besitzen.[12] Diese ist nach verschiedenen Seiten hin merkwürdig für die damalige Zeit und giebt einen ganz guten Begriff von den Eisbildungen in Grönland. Es geht daraus hervor, daß Fabricius das Inlandseis besucht haben und auf demselben gewesen sein muß.

Der deutsche Mineralog Giesecke hatte während seiner 8jährigen Reise in Grönland (1806–13) mehrmals Veranlassung,[S. 34] den Rand des Inlandseises zu besuchen. Eine Auffassung von der wissenschaftlichen Bedeutung des Inlandseises hatte er indessen ebenso wenig wie andere Geologen seiner Zeit, und folglich trug er nichts von Bedeutung zur Förderung der Kenntniß desselben bei. Er machte dagegen seinen Eindrücken Luft in begeisterten Worten über die wilde Schönheit dieser Eisregion. Von einem Besuch des Eisgletschers bei Korok (oder wie er ihn nennt Kororsuak) in der Nähe von Julianehaab erzählt er, daß er, nachdem er ungefähr eine halbe Meile „auf dieser Polarbrücke“ zurückgelegt hatte, durch eine tiefe Spalte gehemmt wurde. „Ich legte mich auf den Magen und ließ einen 100 Fuß langen Faden, an dessen Ende ich einen Stein befestigt hatte, in die Eisschlucht hinabgleiten, ohne jedoch den Grund damit zu erreichen. Dann verließ ich diese gefährliche Promenade, von der ich mir keine Ausbeute für meine Zwecke versprechen konnte.“[13]

Nun verstreicht eine lange Zeit, in welcher das Innere Grönlands alles Interesse verloren zu haben scheint. Es war ja nun einmal festgestellt, daß man Oesterbygden auf alle Fälle nicht am leichtesten auf diesem Wege erreichen konnte, und daß von dem Inneren schwerlich Reichthümer zu erwarten waren. Die Vorstellungen, die man von dem Inlandseise hatte, scheinen indessen keineswegs klar gewesen zu sein, die sonderbarsten Phantasien wucherten üppig, und Einzelne glaubten, daß sich hinter der Eismauer fruchtbare Gefilde erstreckten, von denen die Rennthiere kämen und wohin sie sich zurückzögen.

In der Mitte dieses Jahrhunderts wurde dann durch die Arbeit eines Mannes eine neue Zeit für unsere Kenntniß des grönländischen Inlandseises eingeleitet. Dieser Mann war Dr. H. Rink.

[S. 35]

Durch eine Reihe gründlicher Arbeiten, welche die Früchte vieljähriger Reisen und Untersuchungen in Grönland waren, wo er sich längere Zeit theils als Naturforscher, theils als Kolonie-Direktor und theils als Inspektor aufhielt, leitete Dr. Rink die Aufmerksamkeit der Gelehrtenwelt auf Grönlands mächtiges Eisfeld und man machte die Entdeckung, daß es von ebenso hoher Bedeutung für die wissenschaftliche Welt war, wie man es früher für arm und interesselos gehalten hatte.

Rink wies nach, welche Mächtigkeit diese Eisdecke haben müsse, und welche enormen Eismassen jährlich von Grönland entsandt würden, da dies das einzige Land auf der nördlichen Halbkugel ist, auf dem größere Eisberge ihren Ursprung haben. Er hat später ausgerechnet, daß aus jedem der größeren Eisfjorde jährlich mehr als 1000 Millionen Kubikellen Eis ins Meer hinausgeführt werden.

[S. 36]

Es war gleichsam eine ganz neue Welt, die durch diese Abhandlungen über das Inlandseis und seine Wirkungen der Wissenschaft erschlossen wurde. Freilich hatten schon mehrere Naturforscher, darunter der bekannte Louis Agassiz, die Vermuthung aufgestellt, daß möglicherweise einstmals große Flächen Inlandseis existirt haben. Hier aber handelte es sich um ein noch jetzt vorhandenes Inlandseis, und es wurde den Geologen klar, daß große Theile von Europa und Amerika einstmals, sowie Grönland jetzt mit Eis bedeckt gewesen sein müssen, und daß hiervon die vielen Streifen und Furchen herrühren, die wir in den Felsen finden, die vielen Moränen und die vielen erratischen Blöcke, die über ganz Nord-Europa, oft an den überraschendsten Orten zerstreut liegen. Die Lehre von der großen Eiszeit entwickelte sich, und für die Geologie brach eine neue Zeit an.

Die Nothwendigkeit, ausgedehntere Beobachtungen an dem einzigen Ort zu machen, an welchem noch heute ähnliche Verhältnisse obwalten wie zu jener Eiszeit, stellte sich gar bald heraus, und es wurde eine ganze Reihe neuer Versuche gemacht, in das Inlandseis Grönlands vorzudringen.

Den Anfang dieser Reise machte die Foxexpedition, die im Jahre 1860[14] unter der Leitung von Sir Allan Young ausgesandt wurde, wenngleich sie nicht geologischer Natur war. Es war ursprünglich, wahrscheinlich angeregt durch Oberst Schaffner, die Rede davon, eine Schlittenexpedition unter der Führung von Dr. John Rae, der hierin nicht wenig Erfahrung hatte, an der Ostküste von Grönland an Land zu[S. 37] setzen, um über das Inlandseis nach der Westküste zu gelangen und dadurch zu untersuchen, ob es eine Möglichkeit sei, auf diesem Wege einen Telegraphenkabel hinüber zu legen. Als man sich Mitte September der südlichen Ostküste näherte, wo nach Sir Allan Young’s Ausspruch (siehe Bd. I S. 288) eine Landung möglich war, scheinen sich Bedenken eingestellt zu haben, — man umschiffte das Kap Farvel bis zur Westküste. Hier machte Dr. Rae in Begleitung von Oberst Schaffner in den letzten Tagen des Oktober und den ersten Tagen des November von der Kolonie Julianehaab aus einen Versuch, in das Inlandseis einzudringen. Nach der Schilderung, die Lieutenant Zeilau,[15] der selber an der Expedition theilnahm, davon giebt, scheint es, als wenn Dr. Rae und sein Gefolge nur so weit vordrangen, daß sie „einen Blick zum Inlandseis hinaufsenden konnten“. Aus Dr. Raes eigenem Bericht geht indessen hervor, daß er wirklich seinen Fuß auf das Inlandseis gesetzt haben muß, daß er aber gleich auf eine sehr tiefe und breite Kluft stieß, die seinem weiteren Vordringen ein unüberwindliches Hinderniß in den Weg stellte.[16] Eine merkwürdige Kluft!

Im selben Jahre (1860), ebenfalls im Oktober, machte der amerikanische Polarfahrer Dr. Hayes den Versuch, nördlich vom Porte Foulke auf dem 78° 18′ N. Br. in das Inlandseis einzudringen. Nach Dr. Hayes Angabe begann er die Wanderung am 22. Oktober und kehrte erst nach 6 Tagen zurück. Am ersten Tage erreichte man den Rand des Inlandseises, und am nächsten wurde die Wanderung über dasselbe angetreten. Man will an diesem Tage 5 englische Meilen auf dem Inlandseise[S. 38] zurückgelegt haben, am dritten Tage 30, am vierten Tage 25 englische Meilen, und dies alles theils auf dem allerunebensten Eise, theils auf sehr schwierigem Schnee, wo die Füße bei jedem Schritt die Kruste durchbrachen, welche den Schnee bedeckte. Auf welche Weise diese Entfernungen bestimmt wurden, davon verlautet nichts. Am fünften Tage will man durch einen sehr kalten und feuchten Wind zur Umkehr gezwungen worden sein, man will an dem Tage ca. 40 englische Meilen zurückgelegt haben. An dem dann folgenden Tage langte man bereits wieder im Winterhafen an. Hayes giebt eine haarsträubende Beschreibung von den Strapazen und von der Kälte, die, obwohl sie nicht so groß war wie auf unserer Expedition (das Thermometer fiel nur bis auf −34° Fahr.), ihnen doch beinahe das Leben raubte. Es muß höchst wunderlich erscheinen, daß diese tapferen Fußgänger sich sofort durch die Kälte bezwingen ließen.

Die Schilderung dieser Wanderung, die Dr. Hayes veranlaßt, in einem besonderen Kapitel die wichtigen wissenschaftlichen Resultate u. s. w. zu besprechen, muß einem aufmerksamen Leser schon beim ersten Blick verdächtig erscheinen. Für Denjenigen, der die Verhältnisse genauer kennt, wird es keines tieferen Nachdenkens bedürfen, um einzusehen, daß es eine völlige Unmöglichkeit ist, 25, 30, ja sogar 40 Meilen an einem Tage auf Schnee von der von Dr. Hayes beschriebenen Beschaffenheit, und mit dem erforderlichen Gepäck auf einem Schlitten, zurückzulegen. Es ist, wenn nicht geradezu eine Unmöglichkeit, doch ein Stück Arbeit, wie man es Dr. Hayes und seinen Begleitern kaum zutraut, und selbst wenn man nichts weiter über die Zuverlässigkeit des Verfassers wüßte, würde man solchen Angaben gegenüber seine Zweifel erheben. Ruft man sich indessen ins Gedächtniß zurück, was De Bessels in Bezug auf Dr. Hayes Breitenmessung nachgewiesen hat, — daß er eine[S. 39] verkehrte Observation angegeben haben muß, um glauben zu machen, daß er nördlicher war, als er in Wirklichkeit gewesen, — da muß der Zweifel zur Gewißheit werden.

Die hier angeführten Thatsachen müssen ohne weitere Kommentare genügend erscheinen, um Jedermann davon abzuhalten, wissenschaftliche Schlußfolgerungen aus diesem Bericht zu ziehen. Es ist um so mehr zu beklagen, als es die einzigen Aufzeichnungen sind, die wir über eine Eiswanderung in dem nördlichen Theile Grönlands besitzen.

Im Jahre 1867 machte der bekannte englische Bergbesteiger Edward Whymper einen Versuch, von einem kleinen Fjord (ungefähr auf dem 69° 25′ N. Br.) Ilordlek nördlich von Jakobshafen in das Inlandseis einzudringen. Whymper war der Ansicht, daß er möglicherweise eisfreies Land im Innern Grönlands vorfinden würde, und daß es nicht unmöglich sei, daß dies Land aus „losgelösten Landmassen oder Inselgruppen bestehe, wie man sie überall in den arktischen Gegenden antrifft. Die Entfernung der Ostküste des Landes bis zur Westküste war hinreichend groß, um das Vorhandensein unbekannter Fjorde und Einschnitte der See möglich erscheinen zu lassen“. Daß dort eisfreies Land sein müsse, glaubte er aus dem periodischen Auftreten und Verschwinden großer Rennthierheerden an der Westküste schließen zu können. Diese Thiere mußten aller Wahrscheinlichkeit nach „grasreiche Thäler und Zufluchtsstätten“ im Innern haben, wohin sie sich zeitweise zurückzogen.[17] Wie ersichtlich, hat dies Raisonnement viel Aehnlichkeit mit dem Ausspruch, den der[S. 40] Verfasser des „Königsspiegels“ bereits 400 Jahre früher gethan (siehe Bd. II. S. 22).

Whymper hatte es sich als Ziel gesetzt, bis zu diesen schneefreien Stellen vorzudringen, und seine im Jahre 1867 unternommene Reise scheint nur eine vorbereitende Tour für eine etwaige größere Expedition gewesen zu sein.

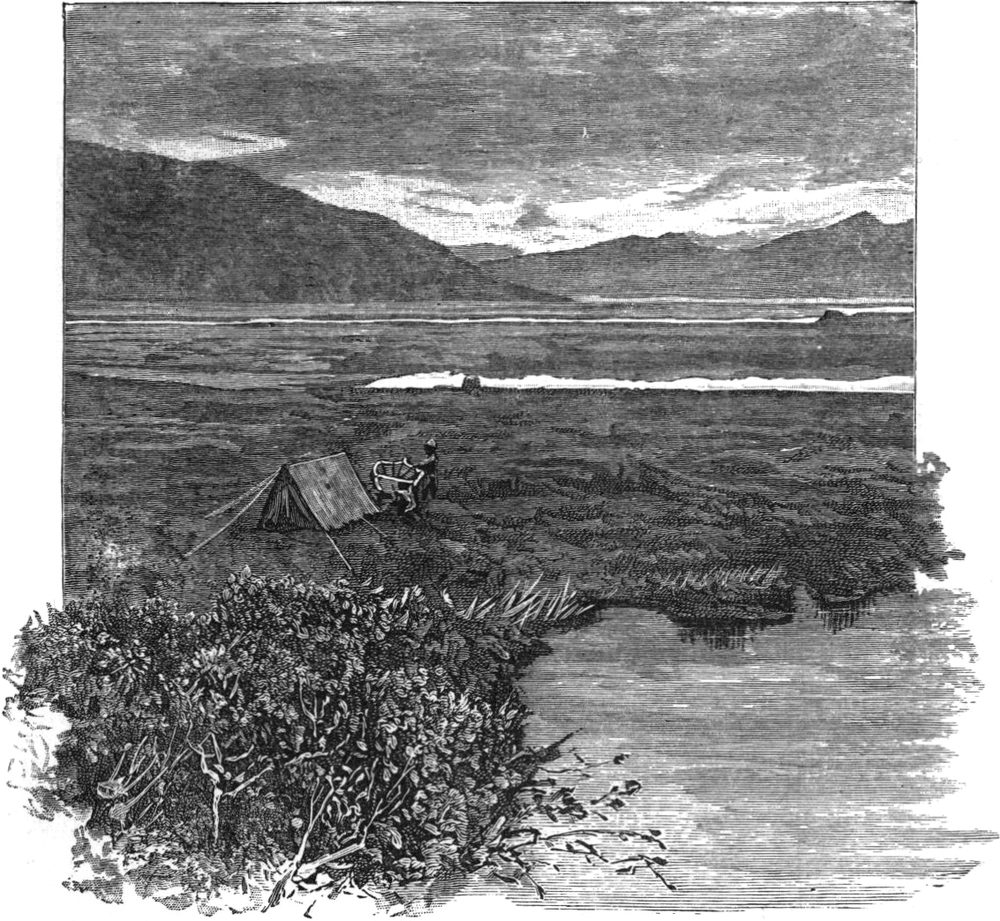

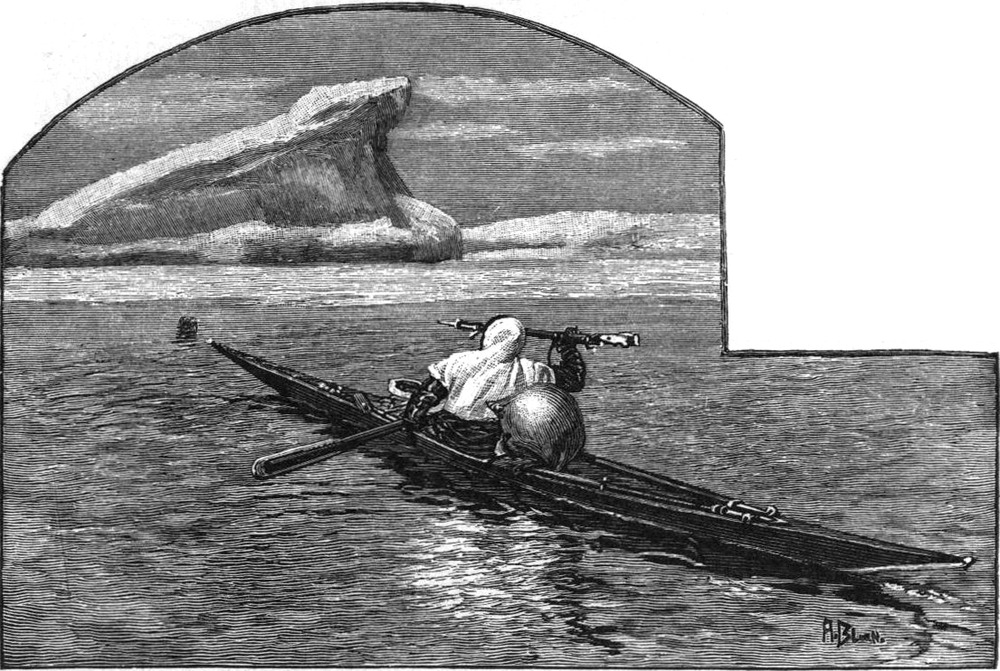

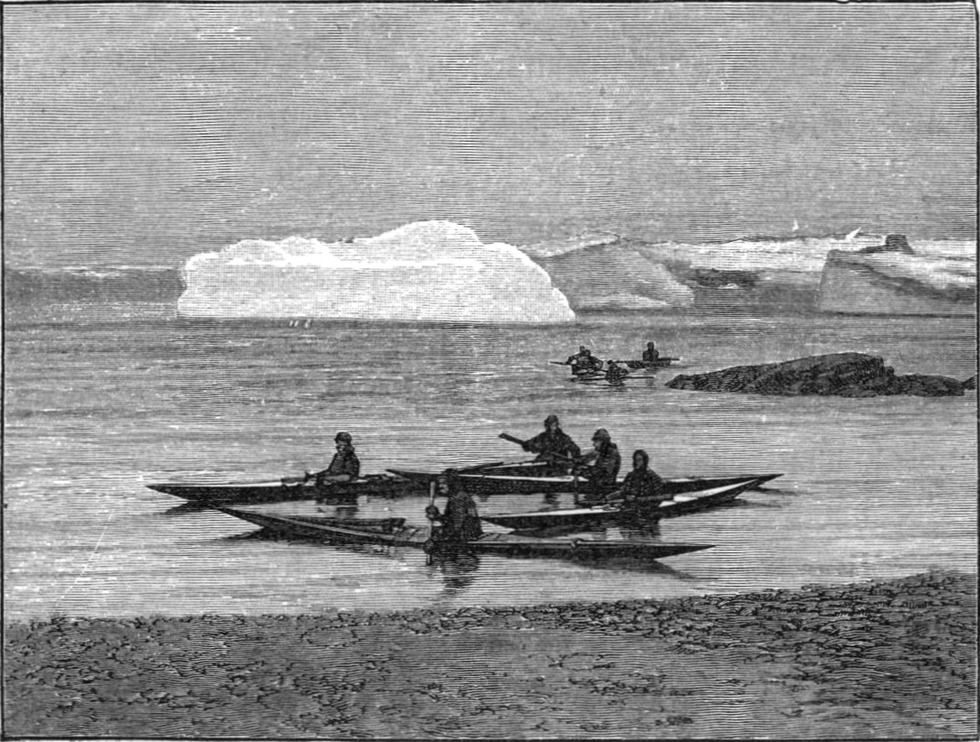

Nachdem er am 15. Juni bis Jakobshafen an der Diskobucht vorgedrungen war, unternahm Whymper drei Tage später mit einem aus Eskimos bestehenden Gefolge seinen ersten Ausflug an den Rand des Inlandseises, ein wenig landeinwärts von dem südlichen Arm des Ilordlek-Fjords, der 20 englische Meilen nördlich von der Kolonie gelegen war. Es war seine Absicht, zu untersuchen, inwiefern sich dieser Ort für den Beginn einer Eiswanderung eignete, und ob Hunde und Schlitten, die man dazu benutzen wollte, zweckmäßig seien. Das Aussehen des Inlandseises zeigte sich schon bei dem ersten Blick, den Whymper darauf warf, weit ebener und weniger abschreckend, als er es erwartet hatte, und man unternahm sogleich einen Ausflug in dasselbe.

Sie drangen ohne Schwierigkeit vor, und je weiter sie kamen, desto besser und härter wurde der Schnee. Nachdem sie ungefähr 6 englische Meilen zurückgelegt und eine Höhe von 1400 Fuß erreicht hatten, schien sich das Terrain, soweit ihr Blick reichte, nicht zu verändern, deshalb hielten sie es für zwecklos, weiter vorzudringen; sie hatten erreicht, was sie wünschten, sie hatten gesehen, daß sich die Schneefläche vorzüglich für eine Fahrt mit Hundeschlitten eignen würde, und die Eskimos, die sich in ihrem Gefolge befanden, versicherten Whymper, daß sie auf diesem Schnee bequem „35 bis 40 Meilen (engl.) pro Tag“ zurücklegen könnten.

So kehrten sie den mit den besten Hoffnungen auf einen[S. 41] günstigen Ausfall ihrer Reise zurück, „denn es schien ihnen nichts vorhanden zu sein, was einer Wanderung quer durch Grönland hemmend in den Weg treten konnte“.

Da das Inlandseis bei Ilordlek nicht ganz an den Fjord hinunterreicht, wollte Whymper versuchen, einen günstigen Ort zu finden, wo dies der Fall war und von wo aus sie dann gleich ihre Eiswanderung antreten konnten, ohne erst ihr Gepäck über Land zu schleppen.

Zu diesem Zweck unternahm er dann am 24.-27. Juni noch einen Ausflug an den Rand des Inlandseises, diesmal südlich von Jakobshafen nach dem bekannten „Jakobshavnsisfjord“. Hier war indessen das Eis so zerklüftet und uneben, daß von einem Vordringen mit Hundeschlitten keine Rede sein konnte, und man entschloß sich deswegen, den vorhin besuchten Ort zum Ausgangspunkt der Expedition zu nehmen.

Zu diesem Unternehmen bedurfte es indessen einer Reihe von Vorbereitungen, welche Whymper die verzweifeltsten Schwierigkeiten machen sollten. Gerade um diese Zeit raste eine tödtliche Seuche (Brustkrankheit, „brystsyge“) in den Kolonien an der Diskobucht, die Jung wie Alt dahinraffte. Von Jakobshafens 300 Einwohnern lagen 100 krank darnieder. Dies lähmte alle Unternehmungslust. Unglücklicherweise waren außerdem auch noch die meisten brauchbaren Schlittenhunde in der Umgegend ganz kürzlich einer Hundeseuche erlegen, weswegen es große Schwierigkeiten machte, die nöthige Anzahl von Hunden aufzutreiben.

Das Material für die hölzernen Hundeschlitten hatte Whymper aus Europa mitgebracht, aber die Wenigen, welche Schlitten verfertigen konnten, waren vollauf in Anspruch genommen durch das Zimmern von Särgen für alle Diejenigen, die an der vorhin erwähnten Seuche starben. So blieb denn[S. 42] nichts weiter übrig, als gewöhnliche grönländische Hundeschlitten zu benutzen, die aus schlechtem Material angefertigt und keineswegs für eine solche Expedition geeignet waren. Als Nahrungsmittel für die Theilnehmer der Expedition wie für die Hunde hatte man sich mit Hudsonbay-Pemikan versehen. Da es sich indessen herausstellte, daß die grönländischen Hunde diesen Stoff nicht fressen wollten, so mußte man gedörrtes Seehundsfleisch von allen Ecken und Kanten zusammensuchen. Dies war freilich leichter gesagt als gethan, denn da die Mehrzahl der guten Seehundsfänger krank darniederlag, herrschte in der ganzen Gegend fast eine Hungersnoth.

Endlich waren dann die meisten Schwierigkeiten so ziemlich überwunden, und am 20. Juli konnte die Inlandsexpedition, die außer Whymper aus drei Eskimos und zwei Europäern bestand, aufbrechen. Einer der Letzteren war der Engländer Robert Brown, der sich in England dem Unternehmen angeschlossen hatte.

Nachdem man einige Tage damit hingebracht hatte, die Bagage vom Ufer des Fjords an den Rand des Inlandseises zu schaffen, mußte man noch drei Tage warten, da man die Eiswanderung wegen eines anhaltenden Windes nicht antreten konnte.

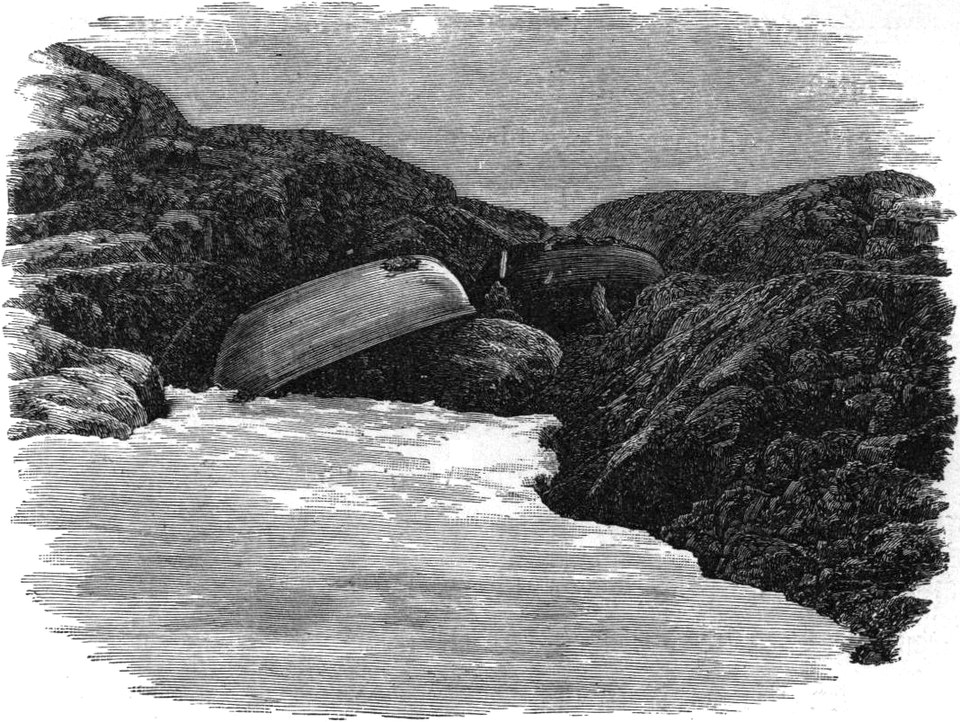

Inzwischen bestieg Whymper einen nahegelegenen Hügel, um eine Aussicht über das Eis zu haben; wie unangenehm sah er sich aber berührt, als er die überraschende Entdeckung machte, daß das Eis sein Aussehen vollständig verändert hatte, seit er es vor einem Monat gesehen. Damals war alles mit dem „reinsten, fleckenlosesten Schnee“ bedeckt gewesen; jetzt aber war aller Schnee vollständig geschmolzen und hatte ein wahres Meer von Eis hinterlassen, daß von Millionen von Spalten und Rissen in allen erdenklichen Formen und Dimensionen durchkreuzt war. Alle kühnen Hoffnungen Whympers waren zu Wasser geworden.[S. 43] Als das Wetter am 26. Juli besser wurde, machten sie trotzdem einen Versuch, östlich über das Eis vorzudringen. Nach wenigen Stunden, und nachdem sie sich nur ein paar englische Meilen vom Rande des Eises entfernt hatten, mußten sie jedoch Halt machen, da eine Schiene an einem der größten Schlitten zerbrach. An einem der kleineren Schlitten war auch bereits eine der Schienen der Länge nach gespalten, und der Rest war durch die Stöße auf dem unebenen Eise sehr gebrechlich geworden.

Whymper sah jetzt die Unmöglichkeit ein, weiter vorzudringen, doch sandte er der Form halber drei seiner Begleiter[18] eine oder zwei englische Meilen weiter landeinwärts, um zu untersuchen, ob das Eis besser würde, obwohl er sehr gut wußte, daß es viele Meilen weit unverändert war. Als die Sendboten wiederkehrten und berichteten, daß das Eis eher schlechter als besser werde, trat man den Rückweg an.

Nach dieser Reise scheint Whympers Glaube an schnee- oder eisfreie Strecken im Innern Grönlands erschüttert zu sein. In seinem Buch: „Scrambles amongst the Alps“ 1871 schreibt er Seite 246: „Grönlands Inneres scheint vollständig mit Gletschereis bedeckt zu sein zwischen dem 68° 30–70° N. Breite.“ Weil er auf der letzten Expedition, soweit das Auge reichte, zerklüftetes Gletschereis erblickte, vermuthet er, daß sich das Eis oder das schneebedeckte Land in einer bedeutenden Ausdehnung erstrecken muß, „denn zur Bildung einer so ungeheueren Gletschermasse ist ein ganz kolossales Schneereservoir erforderlich.“ Er taxirte die Höhe des inneren sichtbaren Theils des Inlandseises[S. 44] auf „nicht weniger als auf 8000 Fuß“. Dies ist wahrscheinlich reichlich hoch gegriffen, wird aber die richtige Höhe nicht weit übertreffen.

Mit der Wanderung, welche der Freiherr A. E. Nordenskjöld gemeinsam mit dem jetzigen Professor Berggren von dem nördlichen Arm des Aulatsivikfjordes (südlich von Egedesminde auf dem 68° N. Br.) auf das Inlandseis unternahm, beginnt so zusagen eine neue Phase in der Geschichte der grönländischen Eiswanderungen.

Es ist dies das erste Mal, daß menschliche Wesen eine längere Strecke auf dem Inlandseise vordringen und mehrere Tage hintereinander auf demselben verbringen, wie es auch die erste Expedition ist, die eine Ausbeute von mehr wissenschaftlicher Natur hat.[19]

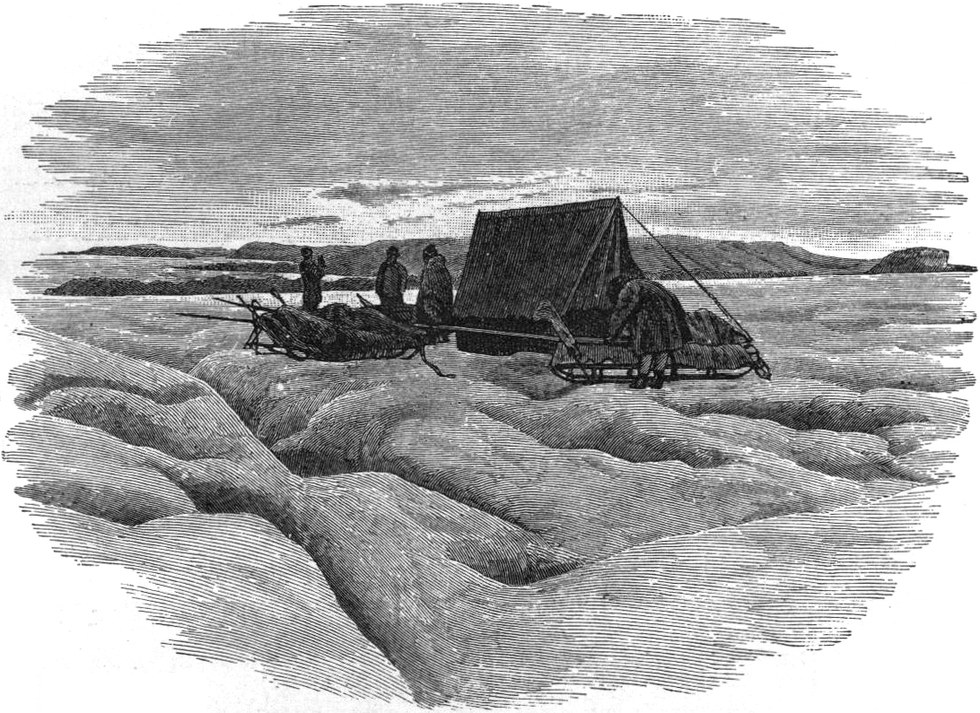

Am 19. Juli 1870 verließen die beiden Reisenden in Begleitung von zwei Grönländern den Eisrand in der Nähe des Fjordes. Sie hatten Proviant für 30 Tage mitgenommen. Ein Zelt hatten sie nicht, sie schliefen in zwei Schlafsäcken, die an beiden Enden offen waren, und in die sich zwei Personen mit den Füßen gegeneinander zur Noth hineinzwängen konnten. Dies Lager war indessen, wie Nordenskjöld berichtet, mit dem unebenen Eis als Unterlage sowohl unbequem als auch kalt. Die ganze Ausrüstung der Expedition wurde auf einen Schlitten gezogen.

Man war indessen nicht weit vorgedrungen, als es sich infolge des unebenen Eises herausstellte, daß es eine Unmöglichkeit war, sich mit einer so großen Ausrüstung abzumühen. Deswegen beschloß Nordenskjöld schon am zweiten Tage[S. 45] einen Theil des Proviants sowie den Schlitten zurückzulassen. Den Rest der Bagage nahm man auf die Schultern und setzte nun die Wanderung fort.

Am 21. Juli, als sie sich 36 Längsminuten östlich vom Fjord und 440 m über dem Meeresspiegel befanden, weigerten die Grönländer sich weiter zu gehen und kehrten auch wirklich am folgenden Morgen um. Die beiden energischen Europäer hatten jedoch noch nicht genug gesehen, sie setzten ihre Wanderung noch zwei Tage länger fort.

Am 22. Juli um 12 Uhr befanden sie sich auf dem 68° 22′ N. Br. und 56 Längsminuten östlich vom Zeltplatz am Fjord, in einer Höhe von fast 640 m über dem Meeresspiegel.

Am folgenden Tage (23. Juli) machten sie für die Nacht Halt auf dem 68° 22′ N. Br. und 76 Längsminuten östlich vom Fjord in einer Höhe von 600 m, also merkwürdigerweise niedriger als am vorhergehenden Tage.

Sie waren jetzt des Proviants wegen gezwungen, zurückzukehren, um aber eine Aussicht über das Inlandseis zu haben, drangen sie doch am folgenden Tage bis zu einer weiter landeinwärts gelegenen Höhe vor, alles Gepäck an dem Ort zurücklassend, wo sie übernachtet hatten. Von dem Gipfel dieser Höhe sahen sie, daß das Inlandseis, soweit das Auge reichte, sanft anstieg, ohne durch Felspartien unterbrochen zu werden, so daß der Horizont nach Osten, Norden und Süden von einem Eisrand begrenzt wurde, der fast so eben war wie das Meer. Der Wendepunkt lag in einer Höhe von 690 m über dem Meeresspiegel und ungefähr 83 Längsminuten oder 56 Kilometer östlich von dem nördlichen Arm des Aulatsivikfjordes. Die zurückgelegte Entfernung betrug folglich circa 11 Kilometer pro Tag.

[S. 46]

In der Nacht zwischen dem 25. und 26. Juli kamen sie wieder an den Fjord zurück, nachdem sie im ganzen 7 Tage auf dem Inlandseise zugebracht hatten.

Von dem Eis, über das die Expedition wanderte, giebt uns Nordenskjöld eine ausführliche Beschreibung, die durch unterwegs von Berggren aufgenommene Zeichnungen illustrirt wird. Es war in der Regel von tiefen und zum Theil breiten Spalten durchfurcht oder voller Unebenheiten bis zu einer Höhe von 12 m mit einer Abschrägung nach den Seiten zu von 25 bis 30°. Ein Hinderniß, das auch in nicht geringem Maße das Vordringen erschwerte, bildeten die vielen reißenden Bäche, die in tiefen Rinnen oben auf dem Eise flossen, und die oft nicht passirt werden konnten und deswegen umgangen werden mußten. Sie endeten gewöhnlich in großen Höhlen im Eise, sog. Gletscherbrunnen, in die sie sich als brausende Wasserfälle stürzten, um in der blauschwarzen Tiefe zu verschwinden. An einer Stelle stieß man auch auf einen Springbrunnen oder auf einen „intermittierten, mit Luft vermischten Wasserstrahl“, der in die Höhe sprang. Auch viele kleinere Seen befanden sich auf der Oberfläche; diese hatten keinen sichtbaren Abfluß trotz der zahllosen Bäche, die sich in sie ergossen. „Wenn man das Ohr gegen das Eis hielt, so vernahm man von allen Richtungen her ein eigenthümliches unterirdisches Brausen, das von den durch das Eis strömenden Bächen herrührte, und ein kanonenartiges Gedröhn zeugte von Zeit zu Zeit von der Bildung einer neuen Gletscherspalte.“

Das Wetter war während der ganzen Wanderung klar. Die Wärme stieg am Tage ein Stück über dem Eise „bis zu +7 bis 8° im Schatten und in der Sonne bis zu +25 bis 30° C. Nach Sonnenuntergang froren dagegen die Wasserlachen, und während der Nacht wurde es oft empfindlich kalt.“

[S. 47]

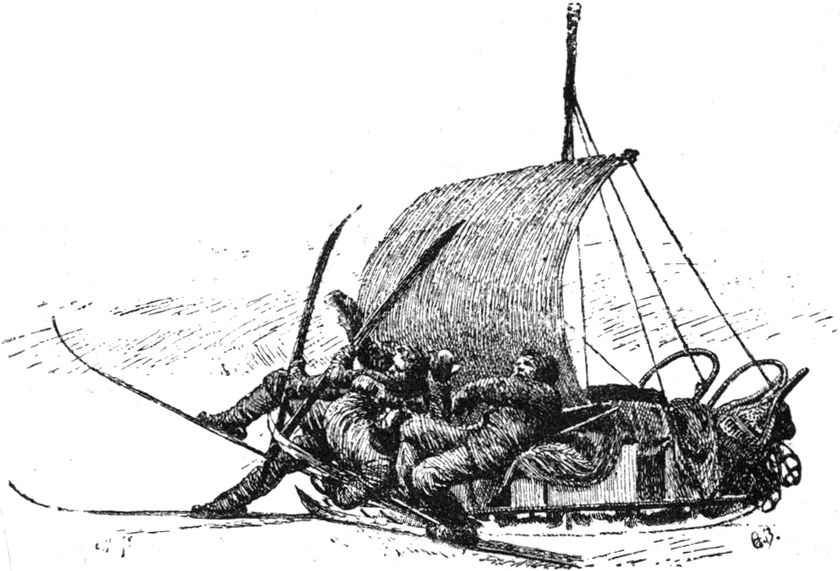

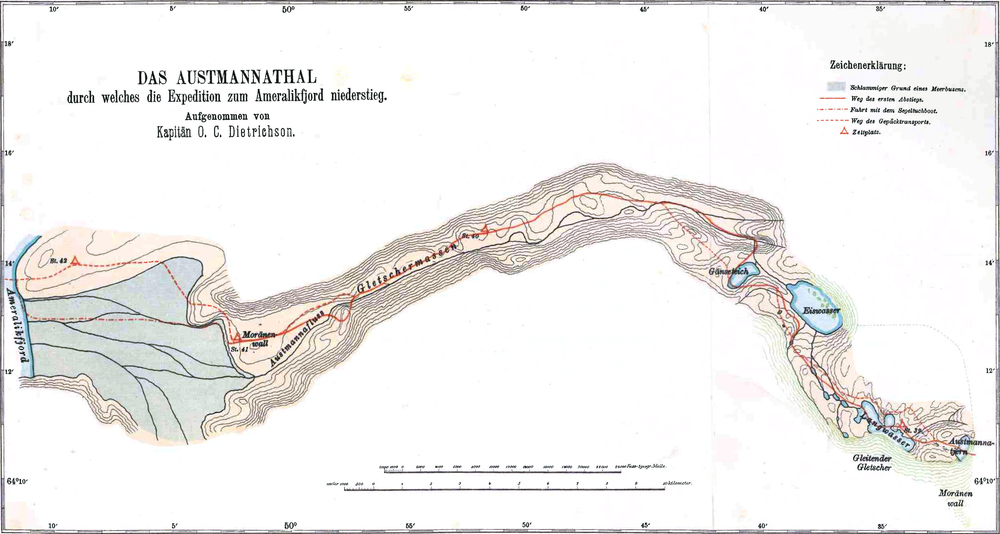

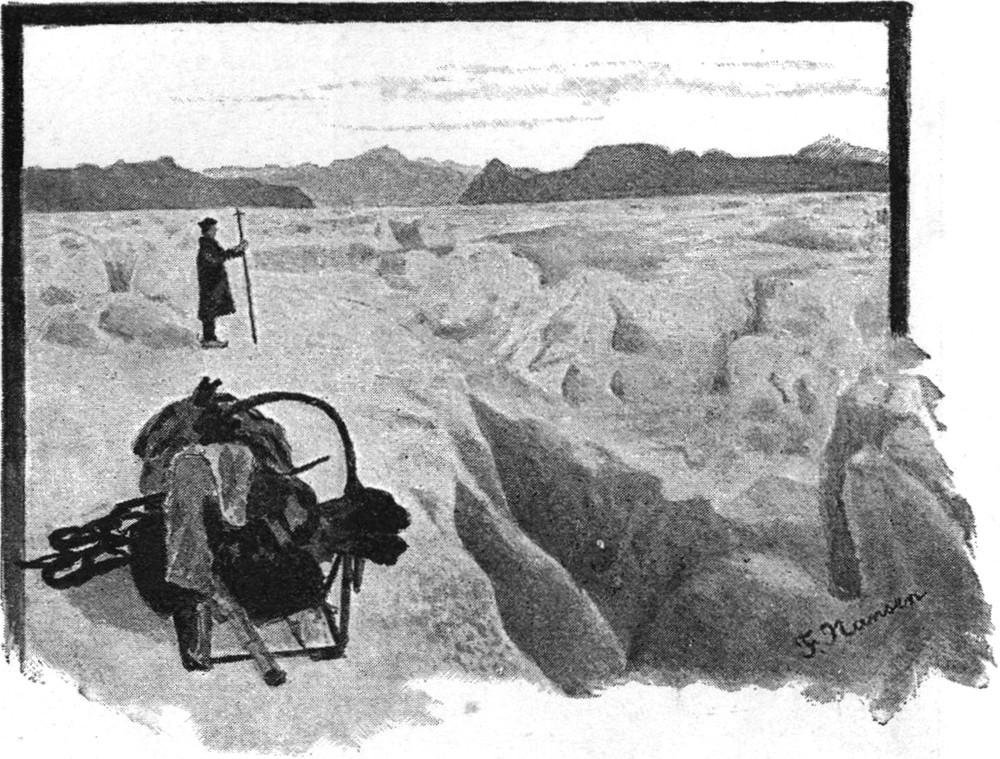

Dies sind scheinbar schon im kleinen Observationen der merkwürdigen Temperaturverhältnisse, die in Grönlands Innerem ausfindig zu machen, uns vergönnt war.