Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Landesverein Sächsischer

Heimatschutz

Dresden

Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

Band XIII

Inhalt: Zur Steinkreuzforschung – Das Haus am Zirkelstein – Bäume und Menschen – Herrnhut – Hermann Löns – Ein Führer durchs Dresdner Volkskunstmuseum – Über Erhaltung wurmzerfressener Holzskulpturen – Der Meineid – Das Naturschutzgebiet »Pfaueninsel« bei Potsdam – Maßnahmen zum Schutz der Trappe (Otis tarda) – Der Hautfarn – Die ältesten Steindenkmäler Sachsens

Einzelpreis dieses Heftes 2 Goldmark

Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24

Bankkonto: Commerz- und Privatbank, Abteilung Pirnaischer Platz, Dresden

Bassenge & Fritzsche, Dresden

Dresden 1924

Die Herausgabe und der Versand dieses Heftes hat sich infolge des Umbaues unserer vollständig unzulänglich gewordenen Geschäftsräume verzögert. Wir bitten diese Verzögerung zu entschuldigen. Die Hefte 9/10 und 11/12 kommen noch in diesem Jahre zum Versand.

Da wir von 1925 ab unsere Mitteilungen im direkten Zeitungspostversand verschicken werden, können die Hefte unseren Mitgliedern nur noch in die Wohnungen zugestellt werden, deren Richtigkeit wir auf diesem Umschlag zu prüfen bitten.

Dringend möchten wir unsere Mitglieder bitten, die restlichen Mitgliedsbeiträge, die aus den einzufordernden Kontoauszügen ersichtlich sind, baldigst an uns abzuführen.

Auch unsere Bitte, weiterhin kräftig Mitglieder zu werben, wiederholen wir an dieser Stelle.

Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Dresden-A., Schießgasse 24

[225]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern herausgegeben

Abgeschlossen am 31. August 1924

Erster Nachtrag zu den zusammenhängenden Schilderungen in Mitteilungen Bd. IV/6, Bd. V/1 und Bd. VI/11/12

Von Dr. Kuhfahl, Dresden

Mit Aufnahmen des Verfassers

Not und Drangsal, Unsicherheit und Gewalttat verknüpft sich im Volksmunde seit Jahrhunderten mit den alten Steinkreuzen.

Sorge und Entbehrung, Zuchtlosigkeit und blutiger Parteizwist lastet heute wiederum auf dem vom Erbfeind geknechteten Vaterland und rückt manchmal das Gedenken an mittelalterliche Zustände mit ihren düsteren Sagen des Mordkreuzproblems vor unsere Augen.

Der frühere lebhafte Meinungsaustausch über Ursprung und Zweck der Steinkreuze ist fast völlig verstummt. Solch friedliche Forscherarbeit, wie sie der Dilettant vor dem Kriege nebenbei zur Erholung und Erbauung treiben konnte, stockt heutzutage schon vor ihrem unerschwinglichen Geldaufwand für Reisen, Photographien und Briefwechsel und erscheint auch mit ihrem unproduktiven Müh- und Zeitopfer als unverantwortlicher Luxus. Aber trotzalledem sollte man versuchen, die begonnenen Studien fortzusetzen, denn nie sind unscheinbare Zeugnisse grauer Vorzeit mehr gefährdet, als in jungstürmerischen Wirrnissen.

Als ich hier im Juniheft des Jahrgangs 1914 mit der Veröffentlichung eines abgeschlossenen Beitrags zur Steinkreuzkunde begann, hatte ich nach jahrelangen[226] Studien und Wanderfahrten etwa zweihundertdreißig vorhandene, sowie sechzig verschwundene alte Steinkreuze im Königreich Sachsen verzeichnet und mindestens ebensoviele in den Nachbargebieten gleichfalls persönlich besucht und festgestellt. Die Darstellung beschränkte sich auf die Steine in wirklicher Kreuzform und ließ die Steinplatten und Findlingsblöcke, die mit ähnlichen Einmeißelungen versehen sind, außer Betracht[1].

Aus mancherlei Umständen konnte ich schon damals mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß in jener Zahl zwar noch nicht alle vorhandenen Steinkreuze Sachsens restlos inbegriffen waren, daß aber doch wohl ein gewisses Maß von Vollständigkeit bei dieser sächsischen Sammlung erzielt und keine überraschende Entdeckung mehr zu erwarten sei. Diese Vermutung hat sich vollauf bestätigt.

In der Folgezeit der Kriegs- und Nachkriegsjahre wurde von ortskundigen Helfern oder aufmerksamen Wanderern zwar hier und da noch ein verstecktes oder halbversunkenes Steinkreuz ans Tageslicht gezogen, insgesamt beschränkt sich die Zahl dieser neuen Funde aber nur auf 29 Stück. Selbst eine amtliche Umfrage, die im Jahre 1916 auf Anregung des Heimatschutzes durch die Amtshauptmannschaften angestellt wurde, förderte kaum noch ein halbes Dutzend unbekannter Stücke zu Tage. Dagegen zeigte sich das allgemeine Interesse an der Sache in einer reichen Folge von Zuschriften, die mir neben bereits bekannten Steinkreuzen auch alle möglichen andern alten Steine als Kreuze bezeichneten. Dies geschah z. B. mit dem ovalen Denkstein von 1817 beim Bahnhof Frankenberg und dem »Schäferkreuz« bei Limbach i. V. Seit etwa zwei Jahren ist aber auch die Quelle privater Mitteilungen ganz versiegt.

Ich gehe also wohl nicht fehl, wenn ich behaupte, daß sich heute auf sächsischem Staatsgebiet kaum noch ein altes Steinkreuz an sichtbarer Stelle in Dorf oder Stadt, Flur oder Wald befinden dürfte, das in meinen früheren und heutigen Listen noch nicht verzeichnet steht. Dagegen wird man nach den Vorgängen der letzten Jahrzehnte auch in Zukunft bei Aufgrabungen oder Mauerabbruch noch manch verschwundenes Stück wiederfinden können.

Die Frage ausgegrabener und vergrabener Steinkreuze verdient übrigens einmal besonderer Prüfung. Vor zehn Jahren wurde das Fischheimer Kreuz bei Rochlitz (Abb. 78) mitten im Acker in eine mühsam ausgeschachtete Grube geworfen, weil sich die Bauern stets gar so sehr davor gefürchtet hatten. Aus Schlesien berichtet Hellmich (Steinerne Zeugen, S. 6), daß ein ausgegrabenes Kreuz auf Bitten des Besitzers wieder verschüttet und ein anderes nicht am Zaune geduldet wurde; er folgert daraus, daß früher des öfteren solche alte Mäler aus Aberglauben verscharrt worden seien. Prüft man die Umstände nach, unter denen in Sachsen ganz zufällig bei Tiefbauarbeiten das eine der beiden Löbauer (Abb. 79) und das Röhrsdorfer Kreuz (Abb. 80) drei Meter unter der Oberfläche herausgeholt wurden, so gewinnt jene Vermutung sicher an Wahrscheinlichkeit, denn bis in solche Tiefen hat der Block trotz seiner Schwere sicherlich nicht von selbst versinken können.

Das Gesamtergebnis der sächsischen Forschungen nötigt aber auch immer wieder zu der Erkenntnis, daß das einzelne Stück mit seinen sagenhaften oder urkundlichen[227] Zusammenhängen keine entscheidende Bedeutung für die Klärung des Steinkreuzrätsels besitzt, und daß sich das Steinkreuzproblem unmöglich für ein engbegrenztes neuzeitliches Staatsgebiet lösen läßt. Nur durch weitere Sammeltätigkeit, die sich in räumlicher Beziehung über das ganze Verbreitungsgebiet der Steinkreuze in- und außerhalb Europas, sowie über alle auffindbaren urkundlichen Erwähnungen erstrecken muß, läßt sich einmal die Grundlage für eine zweifelsfreie Deutung der ganzen Sitte schaffen. Diese nahezu unbegrenzte Erweiterung der Aufgabe übersteigt aber den Verfügungsbereich des einzelnen Dilettanten; da trotzdem eine gewisse planmäßige Zusammenfassung aller der Kräfte nützlich erscheint, die an verschiedenen[230] Stellen für die Sache tätig sind, so habe ich 1919 in Anlehnung an das Denkmalarchiv des sächsischen Freistaates eine Zentrale für Steinkreuzforschung (Dresden-A., Breite Straße 7) ins Leben gerufen, die sich mit der Sammlung der gesamten Forschungsergebnisse befaßt, Auskünfte erteilt, für die Sammlung oder Erhaltung der alten Mäler zu wirken sucht und die Unterlagen für wissenschaftliche Behandlung der Frage zusammenträgt. Trotz der überaus ungünstigen Zeitverhältnisse ist es mir gelungen, diese Angelegenheit in Fluß zu bringen und an vielen Stellen das Interesse für jene seltsamen Erbstücke deutscher Vergangenheit zu wecken, um die sich die Wissenschaft bisher fast nicht gekümmert hat. Einen ausführlichen Bericht über den Stand der außersächsischen Forschung werde ich gelegentlich an anderer Stelle veröffentlichen.

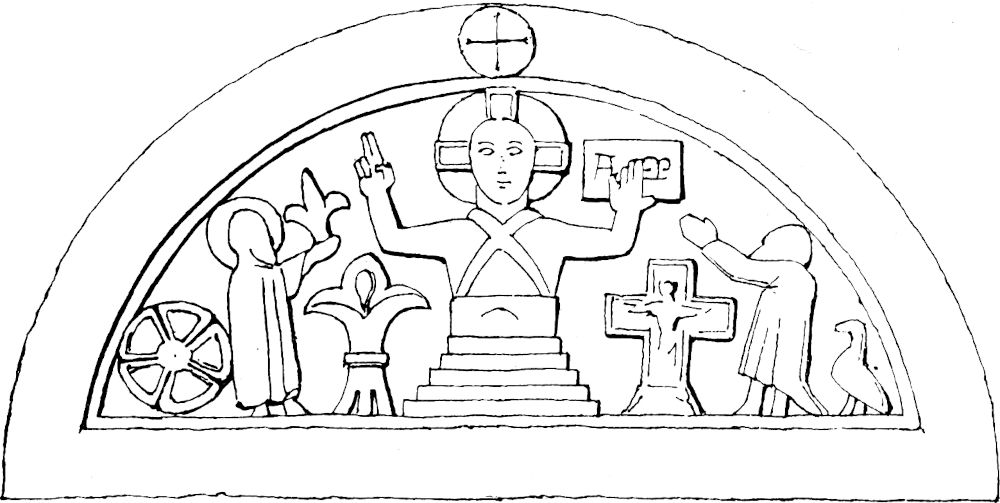

Mit dieser weiteren Ausdehnung der Steinkreuzforschung, bei der ich bisher nahezu 3000 Standorte in verschiedenen Teilen Europas karteimäßig verzeichnen konnte und zahlreiches Nachrichtenmaterial aller Art zusammenbrachte, befestigte sich aber die in der ersten Schilderung angedeutete Überzeugung[2], daß zu den Steinen in wirklicher Kreuzesform auch die zahlreichen Steinplatten, Säulen oder Naturblöcke zu rechnen sind, die nicht nur ähnliche Zeichen und Inschriften, sowie einen ähnlichen Verwitterungsgrad der alten Steinmetzarbeit aufweisen, sondern häufig sogar mit den Kreuzen in Gruppen beieinanderstehen (vgl. z. B. Abb. 1, 2, 5, 6, Bd. II, Heft 6).

Wenn ich diese »Kreuzsteine«, die ich in meiner früheren Schilderung absichtlich nicht aufgenommen, sondern nur mit einigen Bilderbeispielen (vgl. Abb. 7 und 8) veranschaulicht und erwähnt hatte, auch heute nochmals übergehe, so bestimmen mich dazu wiederum nur äußerliche Gründe. Die Erfahrung hat nämlich gelehrt, daß die Erforschung und Aufzählung solch schlichter uralter Denkmale nur dann auf die nötige Genauigkeit Anspruch erheben kann, wenn sie ohne jede Ausnahme nach gleichen Gesichtspunkten und womöglich von derselben Person untersucht, vermessen und abgebildet werden. Weitaus mehr als die Hälfte aller Mitteilungen, die ich im Laufe der Jahre über angebliche Standorte, Formen und Inschriften von steinernen Kreuzen mündlich und schriftlich erhielt, oder sogar in älteren gedruckten Veröffentlichungen vorfand, stellten sich bei eigener Besichtigung als fehlerhaft, ungenau, ja manchmal sogar als freie Erfindung oder Verwechselung heraus. Infolgedessen nahm ich in mein früheres Verzeichnis nur selbstbesuchte und selbstphotographierte Standorte auf und unterschied diese auch außerhalb Sachsens auf der beigefügten Karte von 1914 schon durch die Zeichnung.

Wenn diese Unzuverlässigkeit der fremden Beobachtung sich bereits bei der ausgeprägten Kreuzgestalt geltend macht, so wäre sie um so mehr bei Steinen zu befürchten, die ohne bestimmte allgemeine Form und ohne genau erkennbare Merkmale draußen in der Natur stehen und die Verwechselung mit alten und neueren Denkzeichen, Grenzmarken, Rainsteinen usw. selbst für den Kenner oft recht nahelegen. Nicht immer hat nämlich eine behauene und herbeigefahrene Platte aus benachbarten Steinbrüchen als Werkstück für das Gedächtnismal gedient und noch weniger hält sich das eingemeißelte Bild oder die Jahreszahl und Inschrift[231] immer in regelrechten handwerklichen Formen, wie sie z. B. der schöne Kreuzstein mit dem Ordensritterkreuz am Kirchweg Königsbrück–Gräfenhain vor dem Steinbruch Jenichen aufweist. (Abb. 81.) Oft vielmehr ist, wie bei Gränze (Abb. 7 von 1914) nur ein roher Findlingsblock der Flur durch ein paar grobe eingehauene Striche hergerichtet worden; gelegentlich sparten sich die alten Denkmalstifter sogar das Herbeischaffen jedes Blockes, und versahen das anstehende Gestein an einer senkrechten Wand oder sonst auf einem auffälligen Felsgebilde mit irgendeinem Kennzeichen, das demselben Zwecke diente, wie anderwärts die Steinkreuze. Urkundliche Nachweise über den Grund der Einmeißelungen fehlen hier natürlich gleichfalls und somit erscheint ein wirklicher Beweis für den Zusammenhang solcher Stücke mit der Steinkreuzsymbolik im allgemeinen vollständig ausgeschlossen. Höchstens im Einzelfall läßt sich aus der Form der Abbildung, aus ihrem Alter und Verwitterungsgrad oder aus der räumlichen Vereinigung mit eigentlichen Steinkreuzen auf gleichen Ursprung schließen. Da ich bei früheren Kreuzfahrten auch schon auf diese Kreuzsteine mit geachtet und zahlreiches Material zusammengebracht habe, so werde ich vielleicht später für den sächsischen Bereich eine besondere Liste aufstellen können. Anderwärts, wo sorgfältig bearbeitete Platten, Steinsäulen und Radsteine fast ausschließlich an Stelle des Kreuzes vorkommen, wie in manchen Teilen Norddeutschlands, in Böhmen, in Mähren usw., wurden sie ohnehin schon zum einheitlichen Bestand gezählt und verzeichnet.

Dem heutigen ersten Nachtrag, den ich meiner Arbeit zur sächsischen Steinkreuzforschung folgen lasse, füge ich Listen über Nachträge, Veränderungen und Neuentdeckungen in gleicher Einteilung und Zählung bei, wie sie 1914 begonnen wurden. Auf verschiedene Anregungen hin habe ich auch ein alphabetisches Verzeichnis aller photographischen Abbildungen des vorliegenden und der früheren drei Hefte bearbeitet, um die Benutzung der Bildersammlung von hunderteins Nummern zu erleichtern. Während ich früher ausschließlich eigene photographische Aufnahmen der Größe 13 × 18 Zentimeter als Vorlagen liefern konnte, habe ich neuerdings bei entlegenen Fundorten auch einige fremde Bilder verwenden müssen. Den drei Urhebern sage ich auch hierdurch verbindlichsten Dank.

Das Interesse an den alten Steinkreuzen, das ich seit Jahren mit meinen Schilderungen zu wecken versuche, hat sich bis heutigen Tages nicht allein in vielen hunderten von persönlichen Anfragen und Zuschriften, sondern häufig auch durch die freiwillige Fürsorge für gefährdete Stücke geltend gemacht. So haben mancherorts heimatliebende Männer persönlich zu Hacke und Spaten gegriffen, um nach vorheriger Anfrage versunkene Steine zu heben und sachgemäß wieder aufzustellen. Das vielfach versetzte Steinkreuz mit der Armbrust am Bahnhof Weißig bei Dresden hat einen malerischen Platz unter den alten Linden auf der nördlichen Straßenseite erhalten. Das schwere Kreuz von Gorknitz bei Pirna, Nr. 66 (Abb. 55 und Abb. 83), das bis an die Arme versunken war, ist herausgeholt[3] und das Oberauer eiserne Kreuz Nr. 153 (Abb. 75 und 84) an gesicherterem Platz in höherer Gestalt wieder aufgestellt worden. Das Gröbaer ist aus dem Gutshof nach der Friedhofsmauer[235] gewandert, in Liebstadt wurden die beiden Kreuze wieder ordentlich befestigt (Abb. 101), in Mügeln auf dem Friedhof erhielt das Kreuz einen neuen Platz (Abb. 100), in Auerbach i. V. ließ der Bürgermeister die beiden vermauerten Stücke (Nr. 3) aus der Ufermauer des Göltzschbachs herausnehmen und zu den beiden andern nach dem Stadtpark bringen, das Crostwitzer Kreuz Nr. 34 erhielt einen anderen Platz (Abb. 85) und schließlich hat man im Herbst vorigen Jahres auch das Fischheimer Porphyrmal wieder zutage befördert, das 1911 in etwas tragikomischer Weise auf dem Acker begraben worden war (Abb. 78).

Einen besonderen Einblick in die Bedeutung der allgemeinen Volkserinnerung gewährt der Fund von Bockwen. Schon 1919 erhielt ich die Mitteilung, daß am Nordrand der Straße Bockwen–Reichenbach bei Meißen ein versunkenes Kreuz liege. Bei eigener Besichtigung fand ich aber nur einen Stein, der wenige Fingerbreit aus dem Boden herausragte; abgerundet und verwittert aussah, und nicht im geringsten auf eine besondere Gestaltung unter der Erde schließen ließ. Ein paar Jahre später wurde ich eingeladen, der Ausgrabung des »Kreuzes« beizuwohnen und tatsächlich kam aus dem gewachsenen Lehmboden nach mehrsonntäglicher harter Arbeit das stattliche alte Mal wieder zu Tage. (Abb. 86.) Jahrhunderte mögen vergangen sein, ehe der schwere Block auf der »Kreuzwiese« am Rande der alten Straße in den festen Grund einsinken konnte und sicherlich ist der Querbalken, über dem bereits wieder Erde und Rasendecke lagerte, auch schon vor vielen Jahrzehnten von der Oberfläche verschwunden gewesen. Trotzdem war die Kunde von dem Kreuz im Volksgedächtnis mit solcher Sicherheit erhalten geblieben, daß eine Gruppe jugendlicher Helfer planmäßig mit Schanzzeug von Dresden und Meißen auszog, um den versunkenen Stein zu heben.

Als Gegenstück hierzu und als Beispiel eines verächtlichen Bubenstreichs schlimmster Sorte sei das schöne Steinkreuz im Großen Garten zu Dresden erwähnt, das seit undenklichen Zeiten schräg über eine steinerne Walze gelehnt am Wege lag (Nr. 45, Abb. 22); im August 1920 ist es nächtlicherweile zerschlagen worden. Die staatliche Gartenverwaltung hat zwar die Trümmer sorgfältig mit Zement zusammengeflickt, das ganze Kreuz aber aus Besorgnis vor neuen Roheiten flach auf den Boden gelegt, so daß es jetzt einen höchst kümmerlichen Eindruck macht.

Zu den neuen Funden sei im allgemeinen bemerkt, daß keines der Stücke irgendwie aus dem Rahmen des früher festgestellten Bestandes herausfällt. In Form und Größe, Alter und Zeichnung, Standort und Gesteinsart begegnen uns auch hier die gewohnten Eigenschaften (vgl. Nr. 77, Abb. 4), insbesondere ist weder ein zweiter Radkreuzstein noch sonst ein künstlerisch verziertes (vgl. Nr. 131, Abb. 2) oder ein ungewöhnlich großes Stück (vgl. Nr. 88 des Verzeichnisses von 1914) dazugekommen.

Von Kreuzen, die mir früher entgangen waren, steht das eine am Friedhof zu Röhrsdorf bei Meißen im waldigen Talgehänge. (Abb. 80.) Es ist 1896 an der Kreuzung der Dorfstraße und des Neustadt-Klipphausener Weges drei Meter tief im Boden gefunden worden, als der Fleischer Lindner einen Abfluß für sein Schlachthaus anlegte. Ein anderes in Form des Antoniuskreuzes steht vor dem Gute Nr. 28 in Schrebitz bei Mügeln, Bezirk Leipzig. (Abb. 87.)

[240]

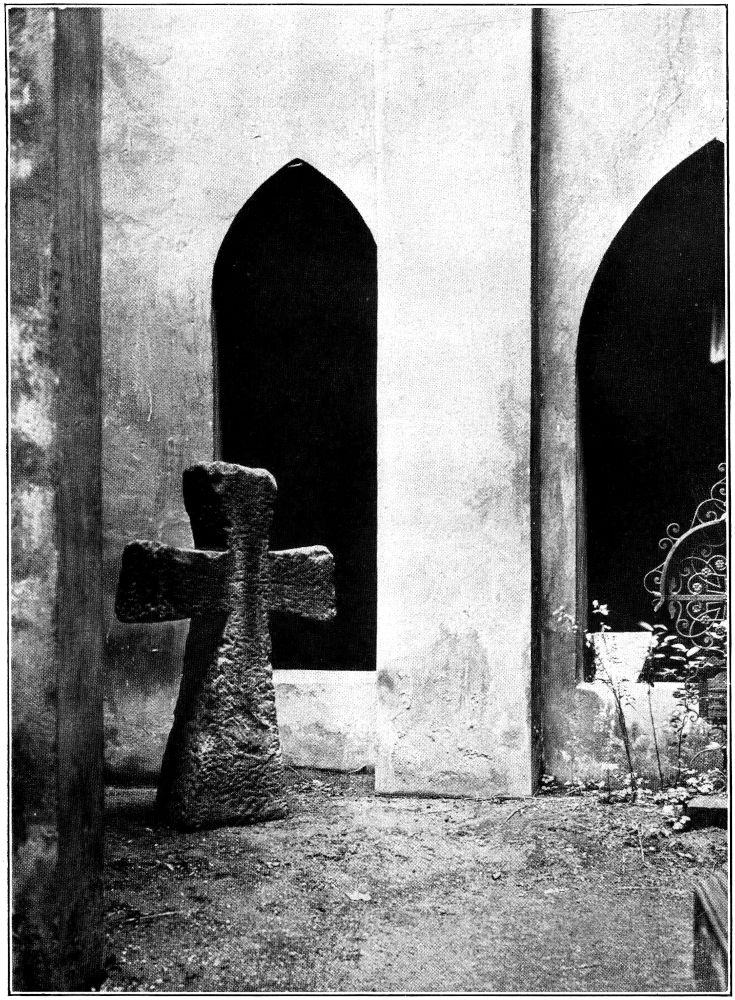

Zu den neugemeldeten Funden zählt ferner ein kleines Steinkreuz im Pfarrgarten zu Wehlen a. E., das vor etwa zwanzig Jahren an der alten abgebrochenen Kirche beim Umpflastern des Hofes aufgefunden worden ist und unbeachtet dort lehnte. (Abb. 88.) Gleichfalls persönlich konnte ich mich vom Vorhandensein eines Steines in Gestalt des eisernen Kreuzes am obersten Ende von Porschdorf bei Bad Schandau überzeugen (Abb. 89) und ebenso das im Acker ausgegrabene große Kreuz an der alten Dresdner Landstraße beim Elbtalwerk Pirna photographieren. Das letztere ist von sachverständiger Hand mit einem neuen Unterbau ausgestattet worden, da er abgebrochen und nicht mit zu finden war. (Abb. 90.) In Löbau fand sich bei Aufgrabungen an der alten Kittlitzer Landstraße in drei Meter Tiefe ein wohlerhaltenes Steinkreuz und erhielt vom Stadtrat einen Platz am Schnittpunkt der Ziegel- und Mücklichstraße. (Abb. 79.)

Ausführliche Meldungen erhielt ich vom »Beatenkreuz« im Thümmlitzwald bei Leisnig und konnte mich später selbst von seinem guten Erhaltungszustand überzeugen. (Abb. 91.)

Ein weiteres Waldkreuz, dessen Inschrift nur zum Teil lesbar erhalten ist, hatte sich bisher auf Forstabteilung 48 des Grillenburger Forstes unweit der großen Waldwiese der Entdeckung entzogen und wurde mir 1920 von der Forstverwaltung gemeldet. (Abb. 95 und 96.)

Auf eigentümliche Weise habe ich den Anstoß zur Entdeckung eines Kreuzes in Markranstädt gegeben. Beim planmäßigen Durchsuchen alter Karten und Bildersammlungen fand ich auf der Dresdner Stadtbibliothek in Wilhelm Dilichs »Federzeichnungen Kurfürstlicher und Meißnischer Ortschaften aus den Jahren 1626 bis 1629« Bd. III, Bl. 28 auf einer Ansicht von »Ranstädt« im Vordergrund außerhalb der Stadt ein unverkennbares Steinkreuz mit der Bemerkung: »Steinkreuz von Georg dem Bärtigen errichtet«. Nach der Lage von Kirche und Rathausgiebel ließ sich der Standort noch heute ziemlich genau bestimmen und so bat ich den Stadtrat um Nachforschungen. Während die Stadtakten und Kirchenbücher keine Auskunft bieten, fand sich das Steinkreuz selbst überraschenderweise noch wohlerhalten vor; es war lediglich bei einer Wegverbreiterung vom Feldweg nach Schkeitbar weggenommen und in den Vorgarten eines Anliegers gesetzt worden. Da die städtischen Bausachverständigen hierdurch auf solche Altertümer aufmerksam geworden waren, entdeckten sie bald darauf an anderer Stelle der Stadt noch ein zweites Kreuz.

Mit weniger Glück folgte ich einer ähnlichen literarischen Spur in Krimmitschau, wo eine ältere Generalstabskarte von 1880 östlich der Stadt am Weg nach Lauenhain die Einzeichnung »Das Wetterkreuz« trägt. Die Kirchenchronik enthält nichts darüber und auch die Suche am Ort 1919 war vergeblich.

In einer Provinzzeitung fand ich 1921 die Meldung, daß der unermüdliche Heimatforscher Professor Pfau im Rochlitzer Schloßmuseum zwei weitere Porphyrkreuze geborgen habe, die am eigenen Ort nicht mehr aufzustellen waren; auch im Hof des alten Franziskanerklosters zu Meißen a. E. wurde mir ein eingelagertes Kreuz von überraschender Größe und völlig unversehrter Erhaltung nachgewiesen. (Abb. 92.)

[246]

Im Vogtland, wo schon vor Jahrzehnten der verstorbene Steuerrat Trauer besonders eifrige Nachforschungen gehalten und der Vogtländische Anzeiger in Plauen wiederholt längere Beiträge zur Steinkreuzkunde veröffentlicht hatte, wurden seit 1914 noch verschiedene Steinkreuze an offener Straße, darunter in Gospersgrün, Kemnitzbachtal und Kürbitz neu festgestellt. (Abb. 98 und 99.) Das letztere, das an der Außenseite der Friedhofsmauer eingesetzt war (Abb. 97), ist übrigens im Jahre 1923 bedauerlicherweise bei Bauarbeiten völlig verschüttet worden. Ältere literarische Nachrichten sind dazu nirgends vorhanden und nur bei den zwei Gospersgrünern geht die Sage vom gegenseitigen Umbringen zweier Fleischerburschen. Bemerken möchte ich übrigens, daß das sogenannte Schäferkreuz bei Limbach i. V. und das Denkmal an der »Schwarzen Tafel« bei Reichenbach i. V. keine Kreuzesform besitzen und von mir deshalb nicht aufgenommen wurden.

Soweit es mir meine beengten persönlichen Verhältnisse erlaubten, habe ich auch diese neuen Funde – ähnlich wie alle zweihundertsechzig älteren Standorte – selbst besucht und photographiert. Nur bei einigen Stücken im Vogtland und bei Annaberg, von denen ich glaubhafte Kenntnis erhielt, bitte ich andere wanderfreudige Helfer um Nachprüfung und Ergänzung der heutigen Listen nach Gesteinart, Größe, Inschrift und genauem Standort. Anderseits habe ich andere Stücke, die mir ohne jede nähere Bezeichnung nur flüchtig genannt wurden, wie ein Kreuz »beim Harrachsfelsen« bei Braunsdorf und ein Kreuz »in Reuth« bei Plauen i. V., im Interesse der Genauigkeit noch gar nicht ins Verzeichnis aufgenommen, sondern bemühe mich erst, sicheres über ihr Vorhandensein und Aussehen zu erfahren. Die Heimatfreunde jener Gegenden ersuche ich also freundlichst um Unterstützung und Benachrichtigung durch Schrift und Bild.

An literarischen Funden ist für den sächsischen Bereich eine Reihe von Sühne-Urkunden nachzutragen, die Professor Dr. Meiche bei Besprechung meiner Arbeit von 1914 im Neuen Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde, Bd. XL, Heft 1/2, S. 189 ff. abgedruckt hat. Darin wird unter anderem ein Totschlag auf dem Tharandter Walde erwähnt, bei dem Jocuff Fritzsch den Greger Gunter von Naundorf im Jahre 1492 erschlagen hat. Da Meiche die Urkunde und das verordnete Sühnekreuz am Tatort mit einem der vorhandenen Steinmäler in Verbindung zu bringen sucht, so sei bemerkt, daß »Angermanns Kreuz« auf Forstort 35 des Naundorfer Reviers überhaupt keine Inschriftspur, sondern einen doppelten Kreis und darüber die Zeichnung eines Spitzhammers trägt, dagegen hängt vielleicht das neuentdeckte verstümmelte Stück an der großen Grillenburger Waldlichtung auf Forstabteilung 48, das Meiche noch nicht kannte (Abb. 95 u. 96), mit jener Tat zusammen. Es ist auf der Südseite ganz mit leidlich lesbarer Schrift bedeckt, nur fehlen davon an den abgestoßenen Kanten des Querbalkens rechts und links stets mehrere Buchstaben. Bei verschiedenem Sonnenstand konnte ich am Standorte selbst und später vor allen Dingen durch genaue Betrachtung meines Negatives 13 × 18 Zentimeter, das erfahrungsgemäß eine bessere Entzifferung gewährt, als jede positive Papierkopie, folgendes Schriftbild zusammenstellen:

[247]

1|5|9|2|

GE EGIDII IST G

ITZSCH VON N

EIG⅁EM ALLHIER E

SSEN WORDEN

VASS VIGOTA

PAETZERPIE

IZSCH VND

HANS GVT

KEES HABEN

DIS CREVTZ

MAAL AVF

Die vier großen Zeilen, die durch Horizontallinien von den übrigen getrennt sind, haben sich beiderseits noch auf die stark verstümmelten Kreuzesarme hinauserstreckt, sind aber bis auf den dritten Buchstaben der dritten Zeile, der ein D oder ein verkehrtes G oder C darstellen soll, ganz tadellos erhalten. Dagegen erscheint die Inschrift am Kreuzfuß unter dem zweiten Horizontalstrich stärker verwittert. Wahrscheinlich ist das Kreuz jahrhundertelang, wie manches andere, bis zum Querbalken im Waldboden versunken und dem zerstörenden Einfluß der Feuchtigkeit dadurch am Unterteil stärker ausgesetzt gewesen. Seltsamerweise erscheinen aber innerhalb der zwei Querlinien unter und zwischen den deutlich dastehenden vier Zeilen noch Spuren einer nahezu verwischten Schrift von halber Buchstabengröße, so daß man vielleicht annehmen muß, eine ältere wortreichere Inschrift sei später durch eine größere überdeckt worden. Da die Jahreszahl 1592 zweifelsfrei lesbar ist, so kann also dieses Kreuz oder wenigstens seine jüngere Inschrift mit der Untat von 1492 nicht in Zusammenhang stehen, wiewohl der Name Fritsch, wenn auch mit verwechselter Rolle, hier wiederum vorkommt.

Gleichfalls Dr. Meiches Forschungen im Dresdner Hauptstaatsarchiv verdanke ich die Bemerkung, daß das Kreuz von Boritz (Nr. 16) schon 1540 urkundlich erwähnt wird. Bei der Kirche wurden nämlich »Zinsen vom Feld unter dem steinernen Kreutz« vereinnahmt[4].

Auch über einige verschwundene Kreuze ließen sich noch nachträgliche Feststellungen gewinnen. Wie mir der Bürgermeister Hackebeil von Gottleuba mitteilte, hat er zufällig in alten Akten vom Jahre 1500 gelesen, daß ein Steinkreuz am Hellendorfer Weg einem Bauer als Schleifstein verkauft worden sei. Das fünfte der Königsbrücker Kreuze, das bereits zu Beginn der Steinkreuzforschung um 1890 mit verzeichnet wurde, soll mündlicher Auskunft zufolge im Jahre 1908 beim Bau eines Schuppens am Krankenhaus mit vermauert worden sein.

Das verschwundene Riesaer Kreuz Nr. 54 endlich findet sich auf einer im Heimatmuseum Riesa aufbewahrten Zeichnung des Rektors Bamann von 1866[249] abgebildet; es stand an der Ecke der Poppitzer Straße auf dem Platze des heutigen Restaurants »Stadt Freiberg« und ist seit längerer Zeit verlorengegangen[5].

Mit diesen Bemerkungen sei die Reihe der tatsächlichen Aufzeichnungen geschlossen und im übrigen auf die anhängenden Verzeichnisse I a, b und II verwiesen, in denen ich die Ergänzungen zu meinen Listen von 1914 sowie neue Funde zusammengestellt habe.

An literarischen Arbeiten ist mir in letzten Jahren nur wenig Neues über den sächsischen Steinkreuzbestand oder über allgemeine Fragen des Steinkreuzproblems zu Gesicht gekommen. Zahlreicher dagegen waren Einzelforschungen aus anderen deutschen Gauen, so daß ich einige davon als vorbildlich mit im Literaturverzeichnis III erwähnen möchte, zumal sie natürlich auch über Zweck und Ursprung stets eine Reihe von allgemeinen Betrachtungen enthalten.

Einen Beitrag zur badischen Steinkreuzforschung aus der Feder von Max Walter, Ernsttal, brachten im vorigen Jahre die Heimatblätter »Vom Bodensee zum Main[6]«. Der Verfasser geht, ebenso wie ich, von der Ansicht aus, daß eine Klärung des Steinkreuzproblems erst möglich ist, wenn durch örtliche Vorarbeiten möglichst alle Fundstellen nach Zahl, Standort, Form, Gestein, Sage und Literatur festgestellt sein werden. Demgemäß behandelt er das Gebiet des hinteren Odenwalds, jener Dreiländerecke, die seit etwa hundert Jahren politisch zu Baden, Hessen und Bayern gehörte und vorher kurmainzisch war. Nicht weniger als dreiundsechzig vorhandene und fünfzehn verschwundene Steinkreuze lassen sich hier auf verhältnismäßig kleinem Raum feststellen. Auffällig erscheinen die Versuche zu künstlerischer Formgebung und die häufige Ausstattung dieser Steine mit figürlichen Zeichnungen und Inschriften, die zum Teil auf späte Entstehung bis ins achtzehnte Jahrhundert verweisen.

Bei den ausführlichen Deutungsversuchen lehnt Walter, genau wie ich es für Sachsen getan habe, die Annahme von Grenz- und Hoheitszeichen auch auf Grund der dortigen Befunde rundweg ab; ebenso erscheint die Frage von Gerichts-, Markt- und Wegweiserkreuzen unhaltbar. Das Schwergewicht wird auch hier auf den Zusammenhang mit blutiger Tat, mit dem Sühnegedanken, mit religiösem Ursprung und dem Zwecke des späteren Bildstocks oder Martels gelegt.

Über Mord- und Sühnekreuze in den Muldenkreisen Bitterfeld, Delitzsch usw. schreibt Emil Obst (Bitterfeld 1921) in einer selbstverlegten Broschüre. Neben fünfzig zahlreichen alten und neuen Denkmälern beschreibt er eigentlich nur fünf wirkliche alte Steinkreuze und druckt zur Einleitung drei interessante Bekenntnisse aus der Delitzscher Gerichtspflege von 1474 bis 1503, leider ohne Quellenangabe, ab. Die kleine Schrift bringt damit einige dankenswerte tatsächliche Ergänzungen zur Bestandsübersicht der preußischen Provinz Sachsen und sei deshalb unter Hinweis auf meine Karte von 1914 als Grenzgebiet erwähnt.

Etwas größeren Umfang besitzt eine gleichfalls im Selbstverlag 1923 erschienene Schrift des Liegnitzer Landmessers Max Hellmich über Steinerne Zeugen[252] mittelalterlichen Rechts in Schlesien (Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische). Er gibt an verschiedenen Stellen der Überzeugung Ausdruck, daß die alten Steinkreuze, die den Hauptraum der Broschüre einnehmen, zweifellos in Übereinstimmung mit den vielen bekannt gewordenen Urkunden als Sühnedenkmale zu betrachten seien. Der örtliche Sagenkranz oder die Einzelbezeichnungen, die dem gelegentlich widersprechen, erscheinen ihm genau so wenig beweiskräftig, wie verschiedene Inschriften neueren Ursprungs, aus denen der Charakter des Martels oder Unfalldenkmals hervorgeht.

In besonderen Abschnitten bespricht er die Standorte, die Größe und Gesteinsart, die Ausstattung, die Sagen und Überlieferungen, sowie die Urkunden, deren sechs neue Beispiele abgedruckt sind. Zwei Zusammenstellungen nach Landkreisen und alphabetischer Folge weisen den stattlichen Bestand von fünfhunderteinundvierzig schlesischen Steinkreuzen an vierhundertacht verschiedenen Orten, sowie dreiundvierzig[253] verschwundene Stücke nach. Ortsbeschreibung, Größenmaße und Gesteinsart vervollständigen die Listen, und dreizehn Tafeln mit einfachen Strichzeichnungen veranschaulichen das Aussehen und die Einkerbungen von vierhundertvierunddreißig dieser Steine.

Alles in allem verkörpert gerade diese Arbeit trotz ihres relativ geringen Umfanges eine Unsumme von Mühe und Sammeltätigkeit und bildet einen wertvollen abgeschlossenen Beitrag zu den deutschen provinzialen Forschungen.

Nur nebensächlich ist von Steinkreuzen und von einzelnen sächsischen Stücken in einem Werke des Prälaten Dr. Franz Přicryl »Denkmale der Heiligen Konstantin (Cyrill) und Methodius in Europa« die Rede[7]. Das deutsch geschriebene Buch ist nach verschiedener Richtung bemerkenswert und gründet sich auf dreißigjährige Reisen und Studien, die der geistliche Herr aus persönlichem Interesse unternommen hat. Es ist eigentlich ein echtes Heimatschutzwerk slawischen Inhalts mit allen Vorzügen und allen Schwächen einer fleißigen Dilettantenarbeit. Dagegen muß die[254] Darstellung hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Geltung mit Vorbehalt behandelt werden und erfordert eine besonders kritische Betrachtung, weil ihr Verfasser, als Diener der orthodoxen Kirche durch das Dogma des Glaubens von vornherein in seinem freien Urteil über die Geschehnisse stark beengt erscheint und mit seinen Schilderungen offensichtlich eine Verherrlichung slawischer Kulturanfänge verfolgt.

Die Frage der alten Steinkreuze, die uns hier an dem Buch allein interessiert, ist durchaus einseitig vom kirchlich-legendären Standpunkt aus behandelt. Wie fast alle übrigen Altertümer im slawischen Sprachgebiet, so bringt der Verfasser auch sämtliche Steinkreuze, die er auf seinen Reisen antraf oder sonstwie in Erfahrung brachte, ohne weiteres mit den beiden Slawenaposteln in Verbindung. Selbst der Name »Heilige Quelle, Heiliges Wasser, Heiliger See, Heiliger Hain«, der allerorten einmal wiederkehrt, genügt ihm als Beweis, daß Cyrill und Methodius dort die Heiden getauft und das Christentum verkündet haben. Weder hier noch bei Kirchen- und Klosterbauten aus älterer Zeit wird auch nur der geringste Versuch gemacht, einen geschichtlichen Nachweis irgendwelcher Art zu erbringen. Ohne weitere allgemeine[255] oder einzelne Begründung behandelt er infolgedessen auch jedes alte Steinkreuz als Zeugnis dafür, daß einer der Heiligen an der Stelle geweilt und gepredigt oder wenigstens auf Missionsreisen vorübergekommen sei. Bei dieser vorgefaßten Meinung erwähnt er nicht einmal die nächstliegende und offenkundige Tatsache, daß jene Kreuzsteine nur in gewissen Gegenden vom Volksmunde als Cyrill- und Methodiuskreuze bezeichnet werden.

Anderseits gibt er aber ebensowenig die erforderlichen Erklärungen dafür, daß genau die gleichen Steinkreuze weit über den geschilderten Wirkungskreis der Slawenapostel in ganz Europa von Spanien bis zum Kaukasus, von Norditalien[258] bis in den hohen Norden, ja vielleicht sogar auf brasilianischem Boden in Südamerika zu finden sind; er gibt auch keine Deutung für ihre Mannigfaltigkeit an Größe, Alter, Form, Inschrift und Waffenschmuck, die einen gemeinsamen kirchlichen Ursprung um 800 nach Christi völlig in Frage stellt. Das Vorhandensein von mehreren hundert deutscher und slawischer Urkunden aus dem zwölften bis siebzehnten Jahrhundert läßt dagegen mindestens für einen erheblichen Teil dieser vermeintlichen »Cyrill- und Methodiussteine« einen weit späteren und viel weltlicheren Ursprung vermuten.

Der orthodoxe Prälat Dr. Přicryl verfällt bei seiner Behandlung der Steinkreuzfrage also in denselben Fehler, wie der sächsische evangelische Pfarrer Helbig, der 1906 auf Grund einer engbegrenzten Kenntnis von etwa hundert sächsischen Steinkreuzen, die Theorie verfocht, sie als Grenzzeichen kirchlicher Hoheitsgebiete hinzustellen. Er schwieg sich bis heute über dieselben Fragen aus, an denen die slawische Heiligenlegende scheitert. Nachdem die Zahl der bekannten sächsischen Steinkreuze aber durch weitere Forschungen mehr als verdreifacht ist und noch viele Tausend gleichartiger Denkmäler in Europa verzeichnet worden sind, ist es mit der einst heißumstrittenen Grenzzeichentheorie von selber zu Ende gegangen. In ähnlicher Weise fällt also die Annahme Dr. Přicryls, daß seine fünfzig Kreuze in Mähren, Böhmen und Sachsen samt und sonders auf Cyrill und Methodius hinweisen sollen, auch in sich zusammen, falls sich der Verfasser nicht mit den übrigen europäischen und überseeischen Funden und mit den widersprechenden urkundlichen Belegen in wissenschaftlich einwandfreier Weise auseinandersetzt.

Daß die übrige Behandlung der Steinkreuzfunde bei so unsicherer Grundlage keinen allzugroßen geschichtlichen Wert beanspruchen kann, mag nach einigen Beispielen beurteilt werden, die ich aus bekannten sächsischen Gegenden wähle, die aber natürlich auch anderwärts zu ergänzen wären. So ist folgendes zu lesen, S. 118: »Nach den Denkmalen zu urteilen, begab sich das heilige Bruderpaar um den Cernoboh über Löbau nach Bautzen.« – S. 122: »Zwischen Flins bei Bautzen und dem Heiligen See (Baselitzer Teich) bei Kamenz fand ich zehn Steinkreuze, die von der liebevollen Aufnahme der heiligen Slawenapostel Zeugnis ablegen.« – S. 126: »Mit dem Steinkreuz in Arnsdorf und dem Steinkreuz vor Zittau ist die Rückreise der heiligen Slawenapostel nach Welejrad angedeutet.« – S. 130: »Steinkreuze bezeichnen den apostolischen Weg des heiligen Methodius von Lebus nach Dresden.« – Auf diese Weise würden sich auf der sächsischen Steinkreuzkarte, die meinen ersten Veröffentlichungen in Heft 6 von 1914 beilag, die verschiedensten Missionsreisen im Zickzackkurs einzeichnen lassen.

Auch hinter viele Einzelschilderungen von Steinkreuzen muß man bei näherer Prüfung ein großes Fragezeichen machen, denn neben erweislich unrichtigen Angaben wird manche Sage als geschichtliche Wahrheit aufgetischt, wenn sie sich dazu eignet, die »beiden Zierden der Menschheit« als Heidenbekehrer zu verherrlichen oder den Ruhm des Slawentums im allgemeinen zu mehren.

Nach alledem möchte ich mein Urteil über das Přicrylsche Buch, soweit es die Steinkreuzforschung betrifft, dahin zusammenfassen, daß es uns mit einigen[259] Dutzend neuer mährischer Standorte – ohne nähere Beschreibung der Kreuze – flüchtig bekannt macht, an der Lösung des Steinkreuzproblems aber genau in dem Maße irreführend und verwirrend beteiligt ist, wie seinerzeit die Helbigschen Aufsätze.

Wenn man diese literarischen Veröffentlichungen des letzten Jahrzehntes also nochmals überblickt, so läßt sich zwar erfreulicherweise eine wachsende Tätigkeit bei der örtlichen Aufsuchung der Steinkreuze feststellen, von nennenswerten Fortschritten bei der wissenschaftlichen Forschung und Deutung, ist mir aber nichts zur Kenntnis gekommen.

Für die allgemeinere volkstümliche Ausbreitung des Interesses an der alten germanischen Sitte, erschien es mir schließlich schon früher bemerkenswert, daß das Steinkreuz in der darstellenden Kunst und der Literatur vielfach als charakteristisches Begleitstück deutscher Landschaft in phantasievoller Weise erwähnt oder abgebildet wird. Zu den damals erwähnten Proben (vgl. Bd. VI, Heft 11, Seite 299 und Abb. 77 aus Kaulbachs Reineke Fuchs) ließe sich eine lange Reihe weiterer Beispiele bis herauf zu Liliencron und Löns anführen.

Wichtiger als die einzelne Aufzählung solch dichterischer oder künstlerischer Verwertung aus neuer Zeit, erscheint mir aber die dauernde Ergänzung der alten Urkundsverzeichnisse, soweit sie sächsische Ortschaften betreffen. Neben den von Meiche wiedergegebenen, aus Leipzig usw., seien deshalb zwei unbekannte aus dem westlichen Erzgebirge genannt, die 1487 in Zwickau und 1490 in Schneeberg das Setzen eines Steinkreuzes als Totschlagsühne verlangen und in Herzogs Chronik von Zwickau 1845, II. Teil, S. 149, sowie in Christian Meltzers Stadt- und Bergchronik von Schneeberg, 1716, S. 1166, abgedruckt sind. Im weiteren Verlauf der Forschung wird sich auch für solche Sühneverträge oder Wahrsprüche, die von mir bereits 1914 aufgezählt wurden, eine Fortsetzung der listenmäßigen Zusammenstellung nützlich erweisen, damit die urkundliche Seite der Sache zu den Funden an Ort und Stelle in bestimmte Beziehung gebracht werden kann. Wenn der Sühnegedanke wohl auch nicht der Ursprung und der alleinige Zweck der gesamten Steinkreuzsitte gewesen ist, so dürfte er doch fast ein halbes Jahrtausend lang und bis zum Ausgang der Sache am Anfang des achtzehnten Jahrhunderts den Hauptgrund für die Errichtung der überwiegenden Mehrzahl abgegeben haben. Ich bitte also bei archivalischen Studien nebenbei auf solche Gerichtsurteile weltlicher oder geistlicher Stühle, auf Wahrsprüche städtischer oder fürstlicher Machthaber, Sühneverträge und Vergleichsurkunden aller Art zu achten und mich durch Quellenangabe und Auszüge freundlichst auch auf diese papiernen Fundstätten aufmerksam zu machen.

Damit schließe ich die textliche Darstellung meiner bisherigen Forschungen zur sächsischen Steinkreuzkunde; neben weiteren Nachträgen hoffe ich, meine nach Tausenden zählenden Steinkreuzfeststellungen im übrigen Europa auch einmal in schriftstellerischer Weise veröffentlichen zu können.

[260]

| Nr. | Standort | Maße | Gesteinsart Ergänzungen |

| 3 | Auerbach i. V.: Zwei Kreuze aus der Ufermauer herausgenommen und gleich den anderen beiden (Nr. 4) im Stadtpark 1921 aufgestellt. Beide standen auf oder neben der alten Göltzschbrücke, die 1883 abgebrochen wurde. | ||

| 34 | Crostwitz bei Kamenz: Am selben Platz im Dorfe beim zugeschütteten Teich 1922 wieder aufgestellt. | ||

| 45 | Großer Garten, Dresden: Im August 1920 böswilligerweise in Stücke zerschlagen. Mit Zement ausgebessert und flach auf den Boden gelegt. | ||

| 63 | Gorknitz bei Pirna: Ausgegraben und am selben Orte 1920 neu aufgestellt. Mitteilungen X, Heft 4/6, S. 85. | ||

| 70 | Gröbern bei Meißen: Aus der Scheunenmauer im Gutshofe herausgenommen und am Dorfplatz aufgestellt. | 78 : 56 : 15 | Sandstein |

| 128 | Liebstadt: Das stehende Kreuz war zerbrochen und wurde auf Stadtkosten 1919 neu aufgestellt. – Das liegende an der Wegweisersäule nach Bertelsdorf wurde gehoben und neu aufgestellt. | 88 : 48 : 23 | |

| 141 | Mügeln bei Oschatz: In der Südostecke des Friedhofes bei der Totengräberwohnung neu aufgestellt. | ||

| 153 | Oberau bei Meißen a. E.: Ausgegraben und am selben Orte neu aufgestellt. | ||

| 187a | Rochlitz: Im Museum. Drei Kreuze aus der Rochlitzer Gegend. | ||

| 222 | Weißig bei Dresden: Am Bahnhof weggenommen und nördlich der Straße unter alten Bäumen in der Wiese neu aufgestellt. | ||

| Nr. | Standort | Maße | Gesteinsart |

| 232 | Bockwen bei Meißen: An der Straße Bockwen–Reichenbach (alter Bischofsweg Meißen–Briesnitz–Stolpen). 1922 ausgegraben und neu aufgestellt. | 122 : 84 : 35 | Sandstein |

| 233 | Böhla bei Großenhain: Beim Birkenwald an der Straße nach Ortrand, etwa 800 m westlich von Böhla. Krummer Säbel. | 120 : 42 : 20 | Sandstein |

| 234 | Dippoldiswalder Haide: In Forstabteilung 54 mitten in jungem Bestand, etwa 180 m nördlich der Straße Malter–Wendischcarsdorf. Erhabenes symmetrisches Kreuz auf der Vorderseite. | 72 : 56 : 22 | Sandstein |

| 235 | Fischheim bei Wechselburg a. M.: Im Herbst 1923 wieder ausgegraben und am schmalen Fußweg, der vor der Steudtener Schänke von der Dorfstraße abzweigt und östlich an den Fischheimer Gütern entlang führt, neu aufgestellt. Messer auf der Vorderseite. | 64 : 55 : 19 | Porphyr |

| 236 | Fürstenwalde bei Lauenstein: Östlich der alten Teplitzer[261] Straße und 600 m südlich des Harthewaldes an einem Feldwege. Inschrift: 1622 G. S. und Bild einer Schere. »Leichenstein«. | 87 : 69 : 21 | Sandstein |

| 237 | Geyersdorf bei Annaberg: Ein Kreuz und ein Bruchstück am Dorfplatz neben der ehemaligen Schule. | [8] | |

| 238 | Gospersgrün bei Treuen i. V.: Zwei Kreuze am sogenannten oberen Teich beim Straßenkreuz. | 50 : 42 : 22 40 : 85 : 24 |

Granit Granit |

| 239 | Grillenburger Wald: Auf Forstabteilung 48 im Nordwestteil. Längere verwitterte Inschrift von 1592. | 98 : 57 : 2 | Sandstein |

| 240 | Haberfeldwald bei Lauenstein: Auf Forstabteilung 56 nahe der Grenze. Inschrift: E. T. 16... | 120 hoch | Gneis |

| 241 | Kemnitzbachtal bei Plauen i. V.: Auf der Bachbrücke im Zuge der Straße Geilsdorf–Staatsstraße Plauen–Hof bei Zöbern. Im Jahre 1915 nach der Frühjahrsüberschwemmung im Bach gefunden. Inschriften: 1862, 1870. | 54 : 58 : 20 | Granit |

| 242 | Kürbitz bei Plauen i. V.: In der Außenwand der Friedhofsmauer südwestlich der Kirche eingemauert. Zwei senkrechte Striche. 1923 beim Wegebau verschüttet. | 92 : 60 : ? | Granit |

| 243 | Limbach bei Reichenbach: Oberhalb der Pfarre. (Mitteilung der Straßenbaubehörde von 1916.) | [8] | |

| 244 | Löbau: Bei Ausschachtungen an der Kittlitzer Landstraße in 3 m Tiefe gefunden und am Schnittpunkt der Mücklichstraße mit der Ziegelstraße aufgestellt. Runde Aushöhlung in der Mitte des Kreuzes. | 105 : 85 : 28 | Sandstein |

| 245 | Markranstädt: Im Vorgarten an dem von der Lützener Straße abzweigenden Weg nach Schkeitbar. Spieß oder Schwert. | 105 : 54 : 16 | Sandstein |

| 246 | Markranstädt: An der Weggabel der Zwenkauer Straße und des Lausaner Wegs. Antoniuskreuz. | ||

| 247 | Meißen a. E.: Seit etwa dreißig Jahren aufgestellt im Hofe des Franziskaner-Klosters (Museum) am Heinrichplatz. Früher am Schweizerhaus beim Eingange des Rauhentales im Triebischtal. | 165 : 102 : 31 | Sandstein |

| 248 | Pirna a. E.: Westlich der Malzfabrik auf dem Gelände der alten Dresdner Landstraße 1922 im Acker ausgegraben. Unterteil ergänzt. Fünf achtfach geteilte Kreuze im Kreis. | 145 : 105 : 30 | Sandstein |

| 249 | Porschdorf bei Bad Schandau: Im obersten Ortsteil vor Haus 32. | 59 : 53 : 26 | Sandstein |

| 250 | Röhrsdorf bei Meißen: Vor dem nordöstlichen Friedhofspförtchen als Kriegerdenkmal aufgestellt. 1896 bei Aufgrabungen in 3 m Tiefe unter der Dorfstraße gefunden. | 87 : 56 : 21 | Sandstein |

| 251 | Schönau bei Borna, Bez. Leipzig: Bruchstück. Vorderseite Beil; Rückseite: Schwert ohne Griff. | 50 : 30 : 25 | Porphyr |

| 252 | [262]Schönau bei Bergen östlich Plauen: Im Dorfe. (Mitteilung der Straßenbaubehörde.) | [8] | |

| 253 | Schrebitz bei Mügeln, Bez. Leipzig: Antoniuskreuz. Vor dem Gute Nr. 63 am Gasthof. | 66 : 52 : 21 | Granit |

| 254 | Thümmlitzwald bei Leisnig: Im Forstort 29 einige Schritte nordwestlich vom Griesenweg. »Beatenkreuz«. | 72 : 63 : 24 | Sandstein |

| 255 | Stadt Wehlen a. E.: Um 1900 beim Umpflastern des Pfarrhofs neben der alten abgebrochenen Kirche gefunden. Im Pfarrgarten vorläufig aufgestellt. Inschrift 1750. | 70 : 39 : 12 | Sandstein |

| 256 | Wiesa bei Annaberg: In der Grundmauer des Hauses Nr. 65 auf der nach der Dorfstraße gelegenen Seite eingemauert. | [8] | |

| 257 | Zaulsdorf bei Oelsnitz i. V.: Beim Dorfe. (Mitteilung der Straßenbaubehörde von 1916.) | [8] | |

| Nr. | Ort | Zahl der Kreuze | Erwähnung |

| 19 | Falkenstein i. V. | – | Das Kreuz war mit der Zeichnung eines ungespannten Bogens und eines Pfeils versehen. (Mitteilung von Lehrer L. Viehweg in Bad Elster von 1919.) |

| 28 | Helmsdorf | – | Abgebildet in »Über Berg und Tal«, 1904, S. 300. |

| 33 | Königsbrück | 1 | Das fünfte der dortigen Kreuze (Nr. 109–111) ist 1908 beim Bau eines Schuppens am Krankenhaus mit in die Erde geworfen worden. |

| 68 | Falkenstein i. V. | 1 | Bis zum großen Brand der achtziger Jahre in einer engen Gasse nach Grünbach zu. Mitteilung von Fräulein E. v. Cotta. |

| 69 | Gottleuba, am Hellendorfer Weg | 1 | Nach einer Aktennotiz vom Jahre 1500 an einen Bauer als Schleifstein verkauft worden. |

| 70 | Kamenz | 1 | Vgl. Störzner: Was die Heimat erzählt. S. 252 und 285. |

| 71 | Nieder-Reinsberg b. Nossen | 1 | Beim Aufgang zum Schloß auf dem Mühlgrundstück in der Nähe des Mühlgrabens. Mitteilung von W. Krumbiegel, Klotzsche. |

| 72 | Schöneck i. V. | 3 | Bis 1882 auf einer Wiese vor der Stadt. Mitteilung von Fräulein E. v. Cotta. |

| 73 | Trieb bei Falkenstein i. V. | 1 | Früher an der Falkensteiner Straße. Beim Bau eines Bauernhauses als Mauerstein verwendet. Heimatschutzakten betr. Kulturdenkmale, S. 39. |

| 74 | Unterlauterbach | 1 | Beim Dungerschen Gute. Beim Straßenbau zerschlagen worden. Heimatschutzakten betr. Kulturdenkmale, S. 39. |

[263]

Charles Darwin, Journal of Researches into the Natural History and Geology of the Countries visited during the voyage of H. M. S. Beagle: Round the world. London. Verlag John Murray 1860. Seite 26 enthält eine Notiz vom 19. April 1832 über einen Ausflug von Rio de Janeiro: »The road is often marked by crosses in the place of milestones, to signify where human blood has been spilled«.

Vogtländischer Anzeiger und Tageblatt vom 13. August 1916, S. 14. Beschreibung der Kreuze von Kürbitz und Kemnitzbachtal.

Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Alterstumskunde. XL, Heft 1/2, S. 189. Zur Steinkreuzforschung. Von Alfred Meiche. Besprechung der Arbeit von Dr. Kuhfahl, in Mitteilungen 1914 bis 1916, mit Angabe neuer Sühneurkunden usw.

Dresdner Anzeiger vom 20. April 1919. Dr. Kuhfahl: Zur Steinkreuzforschung. Ebenda vom 6. Mai 1914, Dr. Kuhfahl: Aus dem Sagenkreis der alten Steinkreuze. Ebenda vom 11. Mai 1924 mit illustrierter Beilage: Alte Steinkreuze im Dresdner Weichbild, von Dr. Kuhfahl.

Monatsschrift für Photographie, März 1919, Berlin. Dr. Kuhfahl. Photographische Steinkreuzforschung.

Emil Obst, Über Mord- und Sühnekreuze in den Muldenkreisen Bitterfeld und Delitzsch. 2. Auflage. Selbstverlag. Bitterfeld 1921.

Dr. Franz Přicryl, Denkmale der Heiligen Konstantin und Methodius in Europa. Wien 1920. Verlag von Heinrich Kirsch.

Max Walter, Ernsttal, Baden. Steinkreuze des hinteren Odenwalds in »Vom Bodensee zum Main«, Heimatblätter Nr. 25. 1923.

Wilhelm Lange, Über Steinkreuze in Touristische Mitteilungen aus beiden Hessen usw. 1909 Nr. 2 und 3, 1910 Nr. 5. (Besprechung hessischer Standorte.)

Gustav Metscher, Märkische Sühnekreuze in Deutsche Zeitung vom 23. Juli 1921.

Karl Zimmermann, Zur Steinkreuzforschung, in Mitteilungen des Nordböhmischen Vereins für Heimatforschung. Leipa 1919, Heft 2 bis 4, S. 80. (Besprechung der Dr. Kuhfahlschen Arbeit von 1914 bis 1915. Kleinere Nachrichten.)

E. Mogk, Zur Deutung der Steinkreuze in Mitteilungen des Vereins für Sächsische Volkskunde. 1919, Heft 12.

R. Krieg, Die Steinkreuze im Harz. Zeitschrift »Der Harz«, September 1922, S. 113.

Rottler, Kreuzsteine und Steinkreuze im Bezirk des Landbauamts Bamberg in »Deutsche Gaue«. 1920, Heft 407 bis 410.

Max Hellwig, Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechts in Schlesien (Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische). Liegnitz 1923, Selbstverlag. 8°, 34 S. 13 Bildertafeln.

Über Berg und Tal. 1924. Die alten Steinkreuze der Sächsischen Schweiz, von Dr. Kuhfahl.

Rund um den Geisingberg, Monatsbeilage des Boten vom Geising. Januar, Februar und März 1924. Mord- und Sühnekreuze, von A. Klengel, Meißen a. E. Allgemeine Schilderung der Steinkreuzsitte, sowie Einzelbeschreibung der Erzgebirgischen Standorte im Umkreis vom Geising.

nach Dr. Kuhfahl seit 1914

Abbildungen Nr. 1 bis 25 in Heft 6, Bd. IV, Nr. 26 bis 65 in Heft 1, Bd. V, Nr. 66 bis 77 in Heft 11, Bd. VI, Nr. 78 bis 101 im vorstehenden Heft

| 26 | Auerbach i. V. |

| 39 | Auligk bei Pegau |

| 34 | Basteiwald bei Rathen |

| 45 | Bautzen |

| 8 | Bautzen (Kreuzstein) |

| 69 | Beutha bei Hartenstein |

| 78 | Bockwen bei Meißen |

| 82 | Böhla bei Großenhain[264] |

| 14 | Boritz bei Riesa |

| 46 | Börnersdorf bei Lauenstein |

| 33 | Borsbergwald bei Pillnitz |

| 25a | Burk bei Bautzen |

| 59 | Burkhardswalde, siehe Sachsendorf |

| 5 | Chursdorf bei Penig |

| 62 | Claußnitz bei Burgstädt |

| 65 | Colditz |

| 52 | Colditzer Wald |

| 85 | Crostwitz bei Kamenz |

| 21 | Demitz bei Bischofswerda |

| 93 | Dippoldiswalder Haide |

| 37 | Dohna bei Pirna |

| 22 | Dresden, Großer Garten |

| 32 | Eichgraben bei Zittau |

| 78 | Fischheim bei Wechselburg a. M. |

| 43 | Frauenhain bei Großenhain |

| 42 | Gatzen bei Pegau |

| 74 | Geising |

| 56 | Glashütte |

| 55 u. 83 | Gorknitz bei Pirna |

| 98 | Gospersgrün bei Plauen i. V.[10] |

| 53 | Gottleuba |

| 81 | Gräfenhain bei Königsbrück (Kreuzstein) |

| 7 | Gränze bei Kamenz (Kreuzstein) |

| 95, 96 | Grillenburger Wald |

| 72 | Gröbern bei Meißen |

| 28 | Großcotta bei Pirna |

| 22 | Großer Garten, Dresden |

| 9 u. 10 | Großraschütz bei Großenhain |

| 4 | Großröhrsdorf bei Pirna |

| 20 | Grünstädtel bei Schwarzenberg |

| 11 | Hausdorf bei Kamenz |

| 65a | Heidenholz bei Börnersdorf |

| 17 | Hertigswalde bei Sebnitz |

| 19 | Höckendorf bei Königsbrück |

| 25 | Jahnshain bei Penig |

| 76 | Jauernick Bez. Görlitz[9] (außerhalb Sachsens) |

| 40 | Kamenz |

| 99 | Kemnitzbachtal bei Plauen i. V.[10] |

| 68 | Klaffenbach bei Chemnitz |

| 47 | Kleinwolmsdorf bei Radeberg |

| 66 | Knatewitz bei Oschatz |

| 64 | Königsbrück |

| 58 | Kreckwitz bei Bautzen |

| 97 | Kürbitz bei Plauen i. V.[11] |

| 16 | Langenhennersdorf bei Pirna |

| 71 | Leppersdorf bei Radeberg |

| 101 | Liebstadt |

| 79 | Löbau |

| 15 | Lommatzsch |

| 2 | Luga bei Bautzen |

| 67 | Mannewitz bei Pirna |

| 92 | Meißen a. E. |

| 100 | Mügeln bei Oschatz |

| 35 | Nauleis bei Großenhain |

| 27 u. 49 | Neukirch bei Königsbrück |

| 24 | Niederschlottwitz bei Dippoldiswalde |

| 75 u. 84 | Oberau bei Meißen |

| 12 | Oberfrauendorf bei Dippoldiswalde |

| 38 | Oberseifersdorf bei Zittau |

| 51 | Oehna bei Bautzen |

| 23 | Ölsen bei Pirna |

| 36 u. 66 | Ölzschau bei Bad Lausigk |

| 1 | Oschatz |

| 31 | Oßling bei Kamenz |

| 3 | Oybin |

| 90 | Pirna a. E. |

| 89 | Porschdorf bei Bad Schandau |

| 54 | Radibor bei Bautzen |

| 48 | Ralbitz bei Kamenz |

| 94 | Rathendorf bei Penig |

| 30 | Reinholdshain bei Dippoldiswalde |

| 80 | Röhrsdorf bei Meißen a. E. |

| 18 | Rosenthal bei Königstein |

| 59 | Sachsendorf bei Wurzen (Burkhardswalde) |

| 63 | Schmerlitz bei Kamenz |

| 13 | Schönau bei Borna |

| 29 | Schönfeld bei Pillnitz |

| 87 | Schrebitz bei Mügeln |

| 61 | Schwand bei Plauen |

| 57 | Seifersdorf bei Radeberg |

| 50 | Thoßfell bei Plauen i. V. |

| 91 | Thümmlitzwald bei Leisnig |

| 6 | Waltersdorf bei Liebstadt |

| 88 | Stadt Wehlen |

| 44 | Weifa bei Niederneukirch |

| 70 | Zittau |

| 41 | Zschoppelshain bei Mittweida |

Fußnoten:

[1] Vgl. Mitteilungen Bd. IV, Heft 6, S. 202.

[2] Mitteilungen Bd. IV, Heft 6, S. 202.

[3] Vgl. Mitteilungen X 4/6 S. 85.

[4] Dresdner Lokalvisitation samt derselben Instruktion 10599/1539 Blatt 134 b.

[5] Vgl. auch Mitteilung des Vereins für Sächsische Volkskunde 1899. Heft 12, Seite 11.

[6] Nr. 25/1923, Verlag von C. F. Müller, Karlsruhe.

[7] Verlag von Heinrich Kirsch, vorm. Mechitharisten-Buchhandlung, Wien 1920.

[8] Genauere Angaben und Photographien erbeten.

[9] Aufnahme von Rittergutsbesitzer von Craushaar auf Jauernick.

[10] Aufnahme von Curt Sippel, Plauen i. V.

[11] Aufnahme von Werner Rosenmüller, Hamburg.

[265]

Von Dr. Kurt Schumann, Dresden

Mit Bildern von Walter Möbius

Die Verse sind nicht von Schiller oder von Mörike, sie sind überhaupt nicht dichterisch wertvoll; die Reime sind nicht neu und die Stimmung ist etwas sentimental, aber gut sind sie doch, denn sie spiegeln die Liebe einfacher Menschen zu einem Werk, das sie in gemeinsamer Arbeit geschaffen und dessen sie sich in gemeinsamer Freude freuen.

Als die Bewegung der Naturfreunde seit Beginn dieses Jahrhunderts lebhaft aufblühte, mußte es natürlich ihre erste Sorge sein, für die zumeist minderbemittelten Mitglieder Übernachtungsgelegenheit für Wanderungen und Heime zu schaffen. So erklärt es sich, daß jetzt weit über hundert Naturfreundehäuser in allen Teilen der Welt vorhanden sind. Von diesen liegt die Mehrzahl in unsern deutschen Mittelgebirgen, im Schwarzwald wie im Taunus, im fränkischen Jura wie im Teutoburger Walde, im Erzgebirge wie in der Sächsischen Schweiz. Erst kürzlich wurden hier dem Reichsfiskus am Königstein einige Pulverhäuser abgemietet, die teils als Jugendherberge, teils als Naturfreundehaus dienen. Sie bieten Unterkunftsmöglichkeit für fünfhundert Wanderer und wenn sie auch, da nicht zu dem jetzigen Zweck erbaut, kleine Mängel inbezug auf Einrichtung und Aussehen aufweisen, so helfen sie doch gerade in dieser Gegend einem sehr brennend gewordenen Bedürfnis ab.

Ganz andrer Art ist das »Haus am Zirkelstein«. Schon seine Lage unterscheidet es vorteilhaft von den eben genannten Unterkunftshäusern. Während sie nahe den Brennpunkten des Touristenverkehrs an nicht gerade übermäßig landschaftlich bedeutsamer Stelle sich finden, liegt das Zirkelsteinhaus in dem Teil der Sächsischen Schweiz, der glücklicherweise noch nicht überlaufen ist, obwohl gerade hier eine Fülle schöner Landschaften aneinanderstoßen. Im Osten begrenzen die beiden Zschirnsteine, die wie zwei Adlerflügel auseinanderstreben, die Ebenheit, auf der Wolfsberg, Kaiserkrone und Zirkelstein liegen. Der nach Süden schweifende Blick fällt in den gewaltigen Elbkañon bei Niedergrund, den man am besten von den etwa eine Viertelstunde von der Hütte entfernten Sandsteinklötzen überblickt, die die Mündung des romantischen Gelobtbachtals flankieren. Die Ostaussicht gehört zum Schönsten, was man überhaupt in einem deutschen Mittelgebirge sehen kann. Da steigt zur Linken des der Hütte gerade gegenüber mündenden Kamnitztals das mächtige buchengeschmückte Basaltmassiv des Großen Winterbergs auf, an den sich im Norden die hier mehr wuchtig als grotesk wirkenden Schrammsteine, im Süden die Silber- und Flügelwände am Gabrielensteig anschließen. Im Süden aber[266] erheben sich die ganz anders gearteten Gipfel der böhmischen Basalt- und Klingsteinvulkane, deren heitere Formenwelt den italienkranken Ludwig Richter von seiner Sehnsucht nach den Albaner Bergen zu heilen vermochte.

Infolge dieser glücklichen Lage kann die Hütte wochenlang als Stützpunkt für die verschiedensten Wanderungen dienen. Aber sie ermöglicht es auch, das Haus jedesmal auf einem anderen und andersgearteten Wege zu erreichen. Selbst der Aufstieg von der nur zwanzig Minuten entfernten Bahnstation Schöna bietet eine Fülle von prächtigen Eindrücken. Nach wenigen Schritten von der zum Dorf Schöna führenden Straße abbiegend steigen wir in einer Schlucht aufwärts, von der immer neue Blicke sich öffnen auf die Klamm des Kamnitzbaches, das in ihr liegende Herrnskretschen und den Elbspiegel. Am Ende der Schlucht bringt uns ein scharfer Geländeknick an den Hang eines diluvialen Elbtals, bis endlich bei einem neuen Wechsel der Neigung der Blick auf den Zirkelstein und die Hütte mit ihrem hellen Sandsteinunterbau, der warmen Holzverschalung und dem roten Ziegeldach fällt. Aber nicht minder reizvoll ist der Weg von der Station Schmilka über das Waldhufendorf Schöna an der Kaiserkrone vorüber und durch die Schönaer Felder um den Zirkelstein herum, dessen Besteigung sich trotz seiner geringen Höhe ebenso lohnt wie der seiner dreizackigen Nachbarin. Noch schöner ist’s, wenn man die Hütte als Ziel einer Tageswanderung auf den Tagesplan setzen kann. Wer die belebten Gegenden nicht missen möchte, wandert von Königstein über Gohrisch und die dahinter gelegene Felsenregion (Papststein, Gohrisch, Kleinhennersdorfer Stein) nach dem hübschen Dörfchen, nach dem der letztere genannt ist, besucht von hier[267] aus die idyllische Liethenmühle oder den aus der Mode gekommenen Kohlbornstein und erreicht dann Schöna über den Wolfsberg oder das langhingezogene und trotzdem durchaus nicht langweilige Reinhardsdorf. Ich bin im letzten Winter diesen Weg auch einmal mit Schneeschuhen gefahren und dabei auf meine Rechnung gekommen, zumal er eine Reihe für bescheidene Gemüter sehr reizvoller Abfahrten einschließt. Wie schön ist ferner der Weg durchs Krippental oder über die Lasensteine zur Rölligmühle und von dort über den Kleinen nach dem Großen Zschirnstein, dem höchsten Berge der eigentlichen Sächsischen Schweiz, dessen Aussicht schon Schiffner 1840 mit folgenden Worten rühmt: »Im Norden ist die Aussicht durch den Berg selbst unterbrochen, übrigens aber ein Panorama vom höchsten Reichtum und wahrer Großartigkeit, so daß es, abgesehen von der hier mangelnden Elbe, jenem des Winterbergs mindestens gleichsteht. Insbesondere stellt das Niederland sich hier deutlicher, der sichtbare Teil Böhmens schöner dar, und das Riesengebirge zeigt hier mehr Höhen als dort, unter welche jedoch nur der Irrtum auch die Schneekoppe gebracht hat.« Recht niedlich und glücklicherweise auch für andere noch nicht von den üblen Zeitgenossen entdeckte Aussichtspunkte passend ist der Satz, den er seiner Panoramabeschreibung hinzufügt: »Obwohl nun der Berg bequem zu besteigen ist, so geschieht dies seitens der Schweizreisenden sehr selten, weil es diesem Panorama nicht nur an Wasser, sondern auch an Bier und Schnaps fehlt.« Materialisten seien trotzdem darauf aufmerksam gemacht, daß bei meiner letzten Klassenwanderung nach dem Naturfreundehaus meine Wandergefährten (ich selbst bin auf diesem Gebiet etwas unbegabt) so viele Maronenpilze auf dem Zschirnsteinplateau[268] fanden, daß wir uns abends in der Hütte ein opulentes Mahl bereiten konnten, bei dem alle satt wurden, und wir außerdem noch einen Rucksack voll mit nach Dresden brachten. – Selbst auf die Gefahr hin, daß ich einen oder den andern Leser das nächste Mal auf einem meiner Lieblingsspaziergänge treffe, will ich hier noch auf zwei schöne Wege hinweisen, die in Verbindung mit den Anmarschwegen zum Zirkelstein bequem mitzunehmen sind. Der eine ist der Rundgang um den Kleinen Zirkelstein, der nicht nur wieder eine ganz entzückende Aussicht besonders nach dem Erzgebirge zu bietet, sondern vor allem die Verwitterungserscheinungen des Sandsteins in unübertrefflicher Weise zeigt. Die Zerfressenheit der Wände durch Alaunausblühungen mag mit dazu beitragen, daß man hier im Spätwinter Eisgebilde schauen kann, wie man sie in solcher Schönheit nur an einzelnen Stellen im Polenztalgebiet wiederfindet. Der andre schöne Zugangsweg ist der Grenzweg von Rosenthal nach Schöna. Wer das Bedürfnis hat, einmal stundenlang auf einsamen Waldwegen zu wandern, auf denen er höchstens hier und da einen stillen Teich oder ein klares an bemooster Felswand hinfließendes Wässerlein trifft, dem ist dieser Weg aufs wärmste zu empfehlen. Allerdings kann die Einsamkeit auch ihre Nachteile haben. Wenigstens hätten wir sonst etwas darum gegeben, wenn nach dem Schneefall am Ende des alten Jahrs auch nur ein Skiläufer vor uns diese Strecke schon gefahren wäre. Dann hätten wir nicht von zwei bis gegen sieben Uhr Schneepflug spielen und die schönsten Abfahrten tränenden Auges unsre Bretter hinabschieben müssen.

Doch die Zugangswege zur Hütte haben uns recht weit von ihr weg geführt. Wir kehren also zum Zirkelstein und dem an seinem Fuße sich ausbreitenden auch[269] den Naturfreunden gehörigen Wald zurück, der an drei Seiten das Haus umgibt. Durch die Eingangspforte treten wir zunächst in einen Vorraum ein, der zum Waschen und für die Kleider dient. Von dort gelangen wir in den geräumigen Vorsaal, von dem aus es links in die Küche geht, wo der Hüttenwart und seine bessere Hälfte ihres Amtes warten, obwohl ihnen das, wenn gleichzeitig ein Dutzend andre Parteien sich um den mit allerhand Töpfen besetzten Herd drängen, nicht immer leicht gemacht wird. Trotzdem ist’s auf der Wandbank hinter dem großen Tisch außerordentlich gemütlich. Das wissen andre Leute leider auch, und so bleibt meist nichts weiter übrig, als uns in das kleine Zimmer zurückzuziehen, das ihm gegenüberliegt und mit schönen Steindrucken und einer ausgezeichneten Bücherei geschmückt ist. Das Muster eines ländlichen Festsaals stellt der große Raum dar, der das Haus nach Osten zu abschließt. Mit kräftigen Farben und lustigen Sprüchen sind die Balken und Wandverkleidungen bedeckt, ohne irgendwie in altdeutschen Stil zu verfallen. Der schönste Schmuck des Saals ist aber zweifellos der Ofen, ein gemütvolles Ungetüm, zu dem man schwer seinesgleichen finden dürfte. Aus diesem Saal treten wir hinaus auf eine von Quadersteinen eingefaßte Plattform, wo sich an Ferien- und Sonntagabenden ein fröhliches Leben bei Gesang und Gitarrenklang abspielt. Wer aber die Jugend bei Tanz und Spiel sehen will, der muß auf die große Wiese am Westrand des Wäldchens gehen, die statt der üblichen Ballsaaldekoration die beiden Zschirnsteine und die untergehende Sonne als nie veraltenden Bühnenschmuck besitzt. Im ersten Stock liegen die Einzelzimmer und zwei Schlafsäle, in denen man vom Bett aus den Sonnenaufgang zwischen Kaltenberg und Rosenberg bewundern kann. Mehr ist von einer Sommerfrische wirklich[270] nicht zu verlangen. Da auch der gesamte Boden noch voll Betten steht, ist es möglich, bis an zweihundert Menschen in diesem schönen Hause, das auch elektrisches Licht und Wasserleitung besitzt, unterzubringen.

Wenn man bedenkt, daß der größte Teil des Geschaffenen durch den Idealismus einiger weniger zum Teil in schwierigen Kriegszeiten entstand, in denen man oft Material und Werkzeug von Schandau bis hierher tragen und in dem notdürftig überdachten Keller übernachten mußte, so wird man das Haus mit noch ganz anderen Augen ansehen. Als Heimatschützler aber wollen wir uns freuen, daß trotz diesen Schwierigkeiten hier ein Bau entstanden ist, der in die umgebende Landschaft paßt wie selten einer. Auf vielen Fahrten in einem mehr als zwanzigjährigen Wanderleben habe ich kaum ein Haus gefunden, das den Ansprüchen, die man an ein Wander- und Erholungsheim stellen muß, so entspricht wie das Dresdner Naturfreundehaus. Um so befremdender wirkt es darum, wenn man immer wieder bekannte Wandrer und Wanderführer findet, die sonst in der Sächsischen Schweiz und ihren Herbergen aufs beste Bescheid wissen, die diese Musterhütte nicht kennen. Vielleicht regen diese Zeilen manchen dazu an, diese Unterlassungssünde wieder gut zu machen. Den Naturfreunden aber, die zu Ferien- und Feiertagszeiten hier Freude und Erholung suchen, möge immer Verwirklichung des verheißungsvollen Worts erblühen, mit dem das am Anfang zitierte »Hüttenlied« schließt:

[271]

Erziehungs- und auch Heimatschutzgedanken von Th. Leuschner, Dresden-Loschwitz

Ich liebe die Bäume. Ich habe sie schon immer geliebt. Ob sie dichtgeschart einer neben dem andern im Wald große Landflächen bergauf und bergab mit ihrem satten Dunkel bekleiden – ob ein großer, mit seinen Ästen weitausgreifender Baum auf einem langen Bergesrücken wie ein Wahrzeichen steht, auf Stadt und Land gleich einem Herrscher herabschaut und die Wanderer zu weiter Rundschau herauflockt – ob sie in langer Reihe links und rechts an der Landstraße stehen, ihr weithin sichtbar das Geleite geben und sie von oben herab mit ihren zusammenstoßenden Kronen beschatten – ob die beiden Pappeln wie zwei Wächter hüben und drüben vor der Hofeinfahrt stehen und über den First des Bauernhauses auf die Felder hinausschauen – ob sie in den langen Reihen des Obstgartens regelmäßig ausgerichtet einer neben und hinter dem andern stehen.

Ich liebe die Bäume: ob sie im Winter kahl und schwarz dastehen, daß sie sich bis in ihre feinsten Zweige hinauf von dem grauen Himmel wie ein vielgestaltiges Gewebe abheben – ob sie sich im Lenz mit ihrem ersten helleuchtenden Grün leise schmücken, als wenn sie den Winterschlaf abgeschüttelt hätten – mag dann im Sommer die Sonne in die vielen tausend Spiegelchen des Blätterdaches scheinen – und mag dann der Herbst sie aufleuchten lassen in Gelb und Braun und Rot wie ein Scheidegruß, ehe Sturm und Reif den Kehraus machen.

Ich liebe den Baum: ob die Pappel wie ein Ausrufezeichen in der Landschaft hoch und schlank hinaufwächst und dem leichten Winde gehorchend hin- und herschwankt – ob nun die Eiche am Wegrand ihre gewaltige Laubkrone unbeweglich starr aufbaut, getragen von den dicken knorrigen Ästen, und andern Pflanzenwesen unter ihr Licht und Luft nimmt.

Ich liebe die Bäume. Nur wegen der reichen Form ihrer Erscheinung? Ich fragte mich, ich prüfte mich: es muß noch etwas mehr, etwas andres als diese Äußerlichkeit sein, was mir den Baum so lieb und wert macht. Nicht gleich fand ich eine Lösung. Da fügte es die Zeit. Von einer andern Seite kam ich her und fand, was mir Befriedigung gab. Ich kam vom Menschen her: die Gedanken über den jungen Menschen, über das reifende Kind führten mich zum wachsenden und gewordenen Baum. Ich fand zwischen beiden Wesensverwandtes und Ähnlichkeit.

Das Kind wächst nach einem inneren Gesetz heran und wird zu dem, wozu es werden kann und muß. Die Natur hat dem jungen Menschen allerhand Anlagen, stille Kräfte gegeben, mit der Fähigkeit und dem Streben, sich zu entfalten und in Erscheinung sich auszureifen. Manchmal hat die Natur in einen Menschen eine Anlage niedergelegt wie ein Geschenk, das sie nur selten hier und da von sich loslöst: mitten aus Armut und Niedrigkeit geht gleich einem Licht ein Künstler, ein Denker, ein Erfinder, ein Führer der Menschheit auf: aus sich heraus geworden, allen Widerständen und Hemmungen zum Trotz, als ein Eigner aus Eigenem dastehend. Oft sind die Anlagen ein Niederschlag der Umgebung, eine Mitgabe von Vater und Mutter, eine Selbstverständlichkeit von Familienüberlieferung und -eigentümlichkeit.[272] Das Kind atmet den Geist des Vaterhauses ein, und mit ihm wächst es heran zu einem Menschen, der in den Spuren der Eltern mehr oder weniger weiter geht.

Zu diesem Aussichherauswachsen tritt von außen heran die Erziehung, die Einwirkung durch Persönlichkeiten, die in sittlicher und geistiger Hinsicht dazu berufen sind. Die Erziehung kann darum kein Abrichten, kein zwangmäßiges Einwirken nach einem vorgedachten Plane sein, kein Gestalten und Bilden zu einem von außen her an das Kind herangebrachten Zweck. Erziehung kann nur den Sinn einer Hilfe haben, indem sie Hindernisse beiseite räumt, den Weg bereitet, indem der Erzieher mit ihm geht und es schützt vor Irrtum und Umweg.

Mitten in diese Gedankengänge schaute mir zum Fenster herein von weither die Babisnauer Pappel. Wie manchmal habe ich unter deinem Schatten gelegen und in deine Zweige hinaufgesonnen! Du bist so ein Eigner aus Eigenem, so groß und gewaltig, so breit und rund, so fest und gesund, so frei und selbständig stehst du auf schöner Höhe! Und du, meine liebe Pappel, du Stolz meines Gartens, kommst auch zu mir in meine Gedanken. Als ich dich vor zwanzig Jahren pflanzte, reichte ich mit der Hand an deine Spitze, jetzt ragst du hoch hinaus mit deinen schlanken beweglichen Gerten über das Dach des Hauses. Aus dir ist geworden, was du im Kleinen schon warst und versprachst.

Und nun habe ich es gefunden. Auch ihr Bäume seid Wesen für sich, von Anfang bis zum Ende hin. Auch in euch ist ein Ziel gesetzt von Anfang an. Auch ihr seid belebte, zielstrebige, wollende und müssende Natur. Auch euch hat die Natur eine besondere Anlage mitgegeben und Kräfte, die in dieser Richtung weiter sich entfalten, bis ihr das seid, was in euch ist. Und das werdet ihr ohne viel Erziehung, ohne viel Zutun von außen her. Der Naturfreund pflanzte euch ins Erdreich, dorthin, wo er euch haben wollte. Er gab euch Licht und Luft, er trug euch Wasser an die Wurzel. Und dann überließ er euch eurem Werden. So wie ihr wurdet im Sonnenschein und im Regen, wie ihr Sturm und Ungewitter, Frost und Trockenheit trotztet: er hatte seine Freude daran. So seid ihr mir nun nicht bloß lieb und wert geworden durch euer vielgestaltiges und wechselndes Äußeres – ihr sprecht zu mir aus tiefem verinnerlichtem Sinn, als wenn auch ihr beseelt wäret, als wenn auch in euch ein unsichtbarer Geist nach Verkörperung sich gestaltete.

Doch was soll das hier? Der Ring schließt sich für mich auch hier im Heimatschutz. Ihr Menschen müßt auch diesen Sinn für den Baum erleben. Dann werdet ihr nicht so herzlos einem schönen Baum vor seiner Zeit mit Axt und Säge das Ende bereiten. Ihr werdet ihn schützen und zu erhalten suchen, wie es der nachdenkliche Jukundus im »Verlorenen Lachen« jenem alten stattlichen Eichbaum auf aussichtsreicher Höhe angetan hat. Dann werdet ihr nicht mehr so gedankenlos einem Baum Äste, Zweige und Blüten nehmen, dann werdet ihr ganz anders in seinem Schatten ruhen und den Platz an seinem Stamm in schöner Ordnung zurücklassen. So gut wir einem lieben oder großen Menschen zugetan sind, ihn ehren und uns mit ihm freuen: so wollen wir auch den Baum als ein Stück im tiefern Sinn belebter Natur achten und ehren.

So sind wir auch von dieser Seite her zum Heimatschutz gekommen.

[273]

Ein Stimmungsbild von Susanne Hausdorf

Nichts Historisches mit Daten und Zahlen und Begebenheiten. Etwas von dem eigenartigen Reize dieses wunderlichen kleinen Städtchens möchte ich wiedergeben, das den fremden Besucher seltsam anheimelt, wie ein altes frommes Bildchen aus Großmutters Album. Gewiß, es gibt hübschere kleine Städte, idyllischer, äußerlich reizvoller, mit uralten Bauweisen und romantischen Resten einstiger Ritterherrlichkeit; Städtchen, die an Spitzweg, Schwind, Ludwig Richter gemahnen, aber das eine, ganz Besondere, das hat eben nur Herrnhut. – Ist es die rührende Schlichtheit der Bewohner, die feine, stille Art, wie sie ihr Tagewerk erledigen, ihre Feste feiern, die ganze Gemeinde eine große Familie, in Leid und Freude miteinander verbunden? Ein Hauch von Güte und Vornehmheit umfängt uns unter diesen Leuten und den modernen Großstadtmenschen überkommt ein nachdenkliches Verwundern und dann eine mehr oder weniger tiefe Beschämung. Denn – Hand aufs Herz – zuerst hat er prickelnde Spottlust verspürt über all das »Rückständige«, das ihm dort begegnete. Auf dem kaum fußbreiten »Trottoir« kamen ihm Leute entgegen, die er linkisch und altmodisch fand und belustigt musterte. Aber da sah er unbekümmerte Freundlichkeit und fast kindlich anmutende Arglosigkeit in Gruß und Gebärde. Und weiter, durch offene Fenster blickte er in saubere Zimmer mit blanken alten Möbeln und vielen schneeweißen Häkeldeckchen. Und immer stand da auch ein Blumenstrauß und immer lag da irgendwo auf Tisch oder Fensterplatz[274] das Buch des Hauses: die Bibel. Und von den »altmodischen« Menschen, denen die reine Herzensgüte aus den Augen blickt, von den blanken Stuben mit Häkeldeckchen und Bibel und Blumenstrauß geht ein feiner Zauber aus, der den Spötter von vorhin restlos gefangennimmt. – Die lieben schlichten Häuser! So ein richtiges Herrnhuter Häuschen hat eine spiegelnd geputzte Messingklinke an der Haustür, eine gute alte Schelle dahinter, die chronisch heiser ist und einen kühlen dämmrigen Hausflur, mit weißem Sand bestreut. Eine knarrende hölzerne Treppe führt ins Obergeschoß, manchmal ist sie aus Stein, blütenweiß getont. Hinter dem Hause das Gärtchen, ein liebes verträumtes Hausgärtlein mit einer lebenden Hecke darum; Malven blühen darin und mancherlei Nützliches. – Und dann ist der »Herrschaftsgarten« da, das Schmuckstück des Ortes, für alle zugänglich, von jedermann geschont und respektiert. Wo in der weiten Welt blühen die Rosen schöner, leuchten die Nelken stärker? Ich wüßte mir kein friedlicheres Plätzchen als im Herrnhuter Herrschaftsgarten, an sonnigen Sommertagen! Ein Duften ist da, ein köstliches Gemisch von Rosen, Nelken, Reseden, Wicken und Buchsbaum; und dazwischen duften noch viele längst vergessene Blümlein und Kräuter, die es anderswo gar nicht mehr gibt, so pietätvoll-altväterisch, so gepflegt und anheimelnd wie das ganze Herrnhut selbst. Weiße Bänke unter Linden und Kastanien. Blätterrauschen, Bienensummen, dann und wann behutsame Schritte auf den Kieswegen, Kinderstimmen, irgendwoher die Klänge eines Chorals. Eine Uhr schlägt, tief, versonnen; Schwälblein schwatzen am Hausgiebel irgendwo, alles verhalten, geruhsam, von Frieden durchtränkt.

Der Gottesacker: Eine schmale Lindenallee führt hinauf. Ja und dann steht man verwundert wie in einer großen Buchenlaube und sieht, daß das hier keine Gräber sind, wie wir sie kennen auf unseren Friedhöfen, mit teueren und billigen Grabsteinen, prachtvoll geschmückten Erbgrüften neben verwahrlosten Rasenhügeln. Nein, hier liegen sie alle gleich, die stillen Schläfer und man hat das Gefühl, daß sie wirklich friedlich ruhen unter den schmucklosen Steinplatten. Was sollten hier prunkvolle Monumente und kunstvolles Schmiedewerk, hier, wo Äußerlichkeit nichts, tiefste Innerlichkeit alles gilt! Nur eine schmale Platte mit Namen, Geburts- und Todestag und einem Spruch darunter, kaum handhoch über dem Erdboden. Aber einem jeden Sarg gab die ganze Gemeinde das Geleit, wie sie auch der Taufe und der Trauung jedes einzelnen Mitgliedes beiwohnt und es gibt wohl keinen bedeutsamen Festtag, an dem sie sich nicht zu innigem Gedenken um die Gräber ihrer Verstorbenen versammelt.

Die Kirche? Ja, die übliche Kirche mit Turm und Portal sucht man vergebens. Inmitten des Ortes, von den Häusern und Häuschen umgeben wie eine gute Mutter von ihrer Kinderschar, liegt es, das Gotteshaus. Weiß, schmucklos, mit winzigem Türmchen, das man gar nicht als Kirchturm anerkennen kann. Drinnen in dem einfachen hellen Saal haben sie alle ihren bestimmten Platz: die Alten, die Jungen, die Jüngsten; hüben die Frauen, drüben die Männer. Weiß die Wände, die Emporen, die Orgel; auf weißem sandbestreutem Fußboden die weißen Bänke. Vor den hohen Fenstern, die das Licht ungebrochen hereinlassen, ein dunkel verhangenes Pult, ein besonderer Stuhl dahinter. Hier spricht der Prediger zu seiner[275] Gemeinde. Und er spricht wirklich. Nichts, was Auge und Ohr ablenkt in Farbe und Ausdruck, reines tiefdurchdachtes Gotteswort wird hier gegeben. Hier begreift man mit einemmal diese Menschen in ihrer rührenden Anspruchslosigkeit, ihrer Weltfremdheit, ihrer Treue an ihren Toten.

Krieg und Revolution haben auch Herrnhut ihre Spuren aufgedrängt. Aber das stört nicht weiter; so wenig, wie die paar modernen Stadthäuser zwischen den ehrwürdigen grauen Häuschen. Autos rasen über das holprige Pflaster der Staatsstraße in der Richtung Löbau–Zittau zu, es gibt sogar Sommergäste in Herrnhut, was tut’s? Einer stillen unberührten Insel gleich liegt es ruhig im »brausenden Strom der Zeit« und wer von seinem heilsamen Frieden kostete, der denkt sein mit Heimweh.

Ein Lebensbild

Vortrag im Landesverein Sächsischer Heimatschutz am 12. Oktober 1923 im Vereinshaus

Von Kurt Siegel

Ein wunderlicher Tag geht über die alte Erde. Es schimmert in allen Farben und Stimmungen. Grau im Nebel und grämlich im Regen schleicht er dahin, andächtig und still wandelt er ohne einen Lufthauch – mit wildem Lärmen und Heulen saust er im Winde daher, bis zuletzt alles gegen die Nachmittagsdämmerung hin im sanften Regengeriesel einzuschlummern scheint.

Das ist die heimatliche, heimelige Schummerstunde, wo im Sinnen und Träumen und Dämmern Gestalten kommen, von draußen und drinnen, Gestalten lebendig werden, die einem lieb geworden im Laufe der Jahre – und die Gestalten grüßen aus goldenem Eiland und erinnern an Zeiten, da man selbst noch glücklicher war. Der Heidebusch aber vor mir auf meinem Schreibtische duftet mir heute besonders entgegen und läßt mich träumen von einem, der auch gewesen, mit dessen Werken und Wirken ich mich oft in stillen Stunden beschäftigte. Und die Gedanken flechten sich zu Bildern, und leibhaft ersteht vor meinem geistigen Auge Hermann Löns, dieser moderne Klassiker der Naturschilderung, dieser im geistigsten Sinne urdeutsche Mann. Und meine Gedanken tragen mich mit ihm hinaus in seine Heide, in seine Dörfer und Wälder, hinauf auf die Berge. Ich bin in der schönen, reinsten und heiligsten Natur, ich bin bei dem Besten und Echtesten, was das Leben der suchenden Seele bietet. Durch ihn redet auch heute wieder die Natur zu mir, durch ihn sprechen die Tiere, die Wälder rauschen und die Quellen lächeln. Und Menschen wandeln dazwischen von starker Echtheit und Kraft, von harter Lebenstreue und bitterer Daseinswahrheit, von milder Süße und träumerischer Schönheit, wie sie nur Sinn und Seele eines echten Dichters hegen und hergeben können.

Und was diese stille Stunde in mir geweckt und was ich aus seinen Werken gelesen, das will ich hier noch einmal – in kurzen Zügen – entrollen, will doch auch der Landesverein Sächsischer Heimatschutz diesem edlen Mann in den Herzen seiner Mitglieder ein bleibendes Denkmal setzen.

[276]

Man muß einen Dichter erleben, sonst hat man nichts von ihm.

Hermann Löns, der Dichter, verdient es ganz besonders, ein Erlebnis zu sein. Nur so gewinnt man das richtige Verständnis von ihm. Und das ist ja der Zweck meiner kurzen Worte und des heutigen ganzen Abends. Liebe zu ihm und seinen Werken soll erweckt werden und die Würdigung, die er verdient.