LIBRAIRIE DE E. DENTU, ÉDITEUR

DU MÊME AUTEUR

| Le Vieux-Neuf, histoire ancienne des inventions et découvertes modernes, 3 vol. gr. in-18 | 15ᶠ. | » |

| Paris Capitale, 1 vol. gr. in-18 | 3 | 50 |

| Histoire du Pont-Neuf, 2 vol. in-18 | 6 | » |

| La Comédie de Jean de La Bruyère, 2 vol. in-18 | 6 | » |

| L’Esprit des Autres, 1 vol. in-18 elzévir | 5 | » |

| L’Esprit dans l’Histoire, 1 vol. in-18 elzévir | 5 | » |

| Paris démoli, 1 vol. in-18 elzévir | 5 | » |

| Le Mystère de Robert le Diable, 1 vol. gr. in-18 | 3 | 50 |

PARIS.—IMPRIMERIE CHAIX (S.-O.).—14010-4.

EDOUARD FOURNIER

REVUE ET PUBLIÉE

PAR LE BIBLIOPHILE JACOB

Avec un appendice par J. Cousin, bibliothécaire de la ville de Paris

OUVRAGE ORNÉ D’UN FRONTISPICE

dessiné par Louis-Edouard Fournier

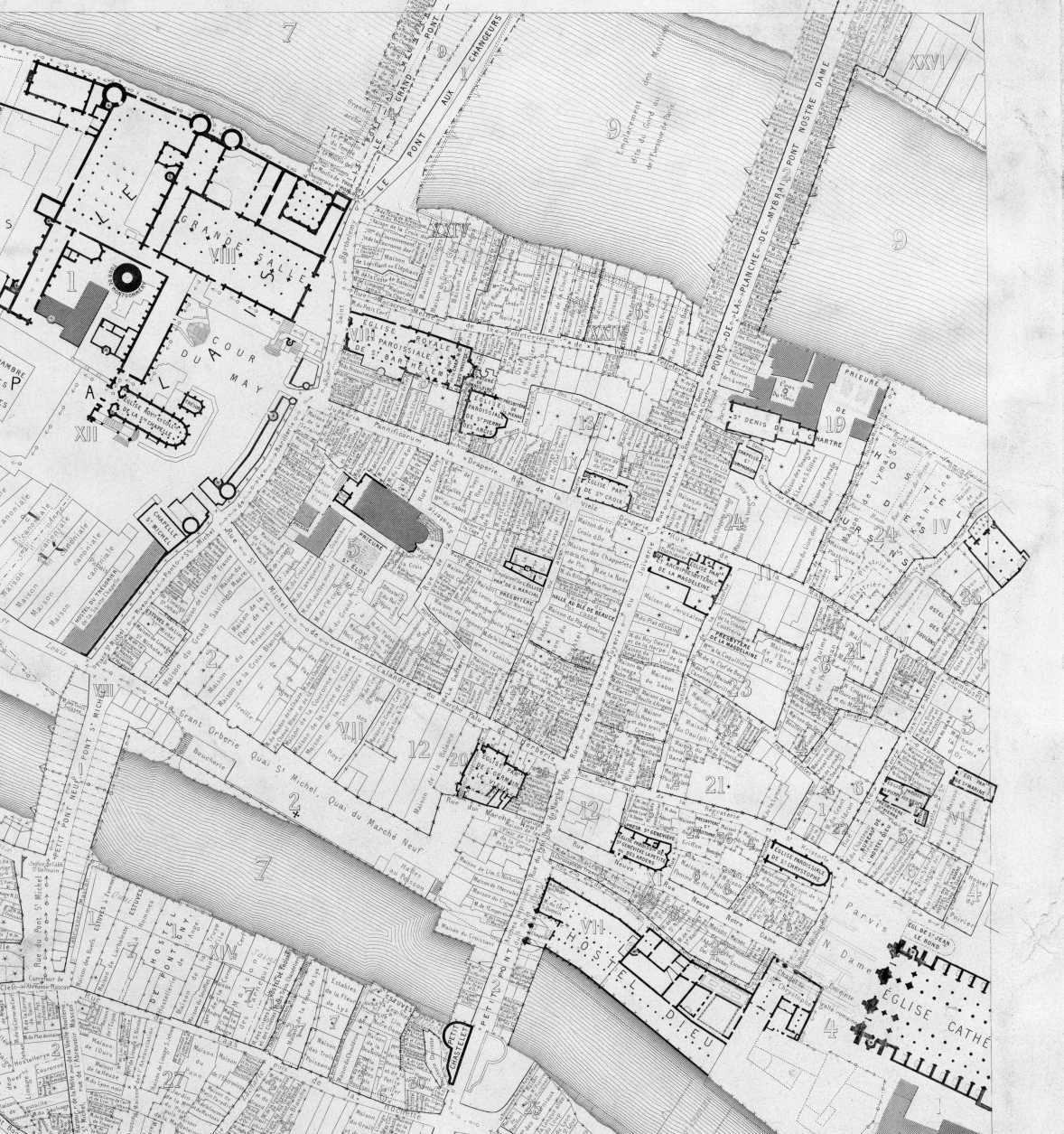

DE 84 DESSINS GRAVÉS SUR BOIS ET D’UN PLAN DE LA CITÉ AU XVᵉ SIÈCLE

PARIS

E. DENTU, ÉDITEUR

LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES

PALAIS-ROYAL, 15-17-19, GALERIE D’ORLÉANS

——

1884

Droits de traduction et de reproduction réservés.

{ix}{viii}

A MADAME VEUVE ÉDOUARD FOURNIER

Vous avez été, pendant plus de vingt-cinq ans, l’inspiratrice et pour ainsi dire la collaboratrice intime de tous les ouvrages de votre mari. C’était vous qu’il consultait avant de les entreprendre, c’était à votre jugement éclairé qu’il aimait à les soumettre avant de les livrer au public. C’étaient aussi vos encouragements qui lui donnaient confiance en son talent si varié et si original; c’était votre approbation qui lui garantissait celle du public: vous avez ainsi pris part à tous ses succès. Il est donc bien naturel que je vous offre, que je vous dédie, Madame, la dernière œuvre d’Édouard Fournier, cette Histoire des Enseignes de Paris, qui fut si longtemps un de ses projets favoris, qui s’est trouvée mêlée en quelque sorte à toutes ses études sur l’archéologie parisienne et qui, cependant, n’était pas encore achevée, quand une mort imprévue et prématurée est venue interrompre son œuvre favorite.

Ce fut moi, vous le savez, qui publiai en 1851 le premier ouvrage de ce laborieux et intelligent érudit, sa belle Histoire de l’Imprimerie et des Imprimeurs. Il n’est plus là aujourd’hui, pour écouter les conseils de mon amitié et de mon expérience.{x} C’est sous l’empire de ce triste et pieux souvenir que j’ai consenti à surveiller, à diriger la publication d’un ouvrage posthume qui eût été peut-être son meilleur livre, s’il avait eu le temps de le compléter et de le terminer. Je puis dire que cette tâche délicate une fois acceptée, je l’ai remplie sous vos yeux, Madame, en regrettant sans cesse que l’auteur n’ait point assez vécu pour perfectionner son œuvre, pour l’achever lui-même.

Je souhaite que cette œuvre ne soit pas inférieure à ses autres ouvrages, si savants, si curieux, si intéressants et si justement estimés, car je suis heureux d’en laisser tout l’honneur à sa mémoire, en publiant l’Histoire des Enseignes de Paris sous vos auspices, Madame, et en inscrivant votre nom en tête du dernier ouvrage de votre cher et regretté mari.

1ᵉʳ mars 1884.

Paul LACROIX

Bibliophile JACOB.

{xi}

IL est bien regrettable que ce livre n’ait pas été achevé par Édouard Fournier, qui l’avait commencé il y a plus de vingt ans et qui n’a pas cessé, pendant ce long intervalle de temps, de chercher la forme qu’il lui donnerait et de réunir çà et là les matériaux qui pourraient lui servir dans la composition de son ouvrage. Le sujet qu’il se proposait de traiter était alors tout à fait neuf, et il eût été le premier à s’en occuper, s’il avait composé et publié cet ouvrage à l’époque même où il avait déjà fait une ample moisson de tant de matériaux qu’il a employés un peu partout, dans des feuilletons de journaux, dans son Paris démoli, dans les Enigmes des rues de Paris, dans ses Chroniques et Légendes des rues de Paris, dans l’Histoire du Pont-Neuf, dans son Histoire de la Butte des Moulins, et jusque dans le Vieux-Neuf.{xii}

Les dessins et la plupart des gravures sur bois qui devaient illustrer les Enseignes de Paris étaient exécutés depuis plus de quinze ans par les soins et sous les yeux de M. E. Dentu, et l’auteur tardait encore non seulement à remettre son manuscrit à l’imprimeur, mais encore à remplir les lacunes de son travail et à en compléter l’ensemble. Il s’exposait ainsi à se voir devancé par un concurrent qui aurait eu moins de souci que lui de faire un bon livre. Le sujet était tentant, il est vrai, engageant même, à vue de pays, mais on n’avait qu’à l’aborder pour en reconnaître l’étendue et les difficultés. Beaucoup d’érudits et de littérateurs essayèrent de s’en emparer, mais ils y renoncèrent, en présence de la longueur des recherches, et ils se contentèrent les uns et les autres d’effleurer le sujet qu’il eût fallu approfondir.

Avant qu’Édouard Fournier eût projeté d’écrire cet ouvrage sur les enseignes, il n’y avait eu que quatre essais: Petit Dictionnaire critique et anecdotique des Enseignes de Paris, par un Batteur de pavé (H. de Balzac), 1826; Petite Revue des Enseignes de Paris, par un Allemand, 1826; les Enseignes, article d’Ernest Fouinet, inséré dans le Mercure de France, en 1834, et Recherches historiques sur les Enseignes des maisons particulières, par E. de La Quérière, 1852. Le Petit Dictionnaire de Balzac ne faisait mention que des enseignes qu’on voyait à Paris en 1825; la Petite Revue n’était qu’un ca{xiii}nard de colporteur, où l’on se moque de la mauvaise orthographe des enseignes; l’article de Fouinet ne contenait que des généralités curieuses, et la brochure de La Quérière parlait moins des enseignes de Paris que de celles de Rouen et des autres villes de France. L’exemple cependant était donné: il fut suivi, quelques années après, par un savant archéologue, Adolphe Berty, qui publia, en 1860, deux articles sur les anciennes enseignes des maisons de la Cité, dans la Revue archéologique, et par cinq ou six journalistes, qui trouvèrent chacun matière à deux ou trois articles de fantaisie et d’histoire sur les enseignes: Firmin Maillard, dans le Journal de Paris; Jean de Paris, dans le Figaro; Alfred de Bougy, dans la Presse; Hector Malot, dans le Journal pour tous; Amédée Berger, dans le Journal des Débats; J. Poignant, dans le Gaulois; etc.

Ces articles, ces essais n’avaient servi qu’à faire désirer davantage le livre d’Édouard Fournier, que M. E. Dentu annonçait toujours et qui n’était pas encore près de paraître. L’auteur, en effet, tout en travaillant à son ouvrage, n’en avait pas encore bien arrêté le plan; ses notes me prouvent qu’il avait hésité, à cet égard, jusqu’au dernier moment, et la publication du grand ouvrage de M. Blavignac, architecte de Genève, Histoire des Enseignes d’hôtelleries, d’auberges et de cabarets (Genève, Grosset et Trembley, 1878, in-8º de 542 pages), n’avait fait sans doute qu’augmenter l’indé{xiv}cision d’Édouard Fournier. Fallait-il diviser le livre en deux et même en trois parties distinctes? Les enseignes dans l’antiquité, les enseignes de Paris, et les enseignes en France et à l’étranger? Fallait-il se borner à l’histoire ancienne et moderne des enseignes de Paris? Fallait-il, comme l’a fait M. Blavignac, classer les enseignes par figures et par sujets, comme la Science des armoiries a rangé alphabétiquement les blasons des familles? Fallait-il, à travers ces milliers d’enseignes de toutes les époques, aller à l’aventure, sans autre règle que le caprice, en rassemblant çà et là des faits bizarres et inconnus, des particularités intéressantes, des anecdotes diverses, des renseignements archéologiques, des mélanges d’érudition et de philosophie? La mort, une mort imprévue et presque subite, est venue mettre un terme à ces incertitudes de composition, à ces embarras, à ces doutes sur le choix d’un plan définitif, en faisant tomber la plume des mains du laborieux et consciencieux écrivain, qui avait mis tant d’années à préparer son dernier ouvrage, et qui, pour avoir voulu le faire plus complet, plus parfait que les autres, n’a pas eu le temps de le finir.

La digne veuve d’Édouard Fournier m’a confié religieusement tous les manuscrits, toutes les notes, tous les imprimés, tous les documents enfin, rassemblés par son mari, pour exécuter l’ouvrage que M. E. Dentu n’attendait pas sans impatience depuis plus de quinze{xv} ans et que l’auteur promettait sans cesse dans le délai le plus rapproché, car Édouard Fournier était un de ces écrivains consciencieux qui ne croient jamais avoir fait assez de recherches pour la préparation de leurs ouvrages historiques.

Je me suis mis à l’œuvre aussitôt, et j’ai fait usage, avec un soin minutieux, des innombrables matériaux qu’il avait accumulés pour son travail. Après avoir adopté un plan systématique qui ne comprenait que les enseignes de Paris à toutes les époques, avec une introduction très sommaire sur les enseignes dans l’antiquité, j’ai distribué en trente et un chapitres tout ce qu’Édouard Fournier avait préparé, noté, indiqué, écrit pour l’Histoire des Enseignes de Paris, en élaguant, en laissant de côté seulement ce qui concernait les enseignes des autres villes de France.

Après quoi, j’ai retouché, remanié, augmenté, complété ceci et cela, en esquissant de mon mieux les chapitres dont l’idée avait été oubliée ou laissée de côté par le maître de l’œuvre; en me pénétrant bien de la pensée que je n’étais pas ici l’auteur, mais le simple éditeur de cette œuvre posthume. Je n’ai pas cherché, je l’avoue, à imiter la manière et les procédés de métier littéraire qui ont fait le succès de l’intelligent et spirituel savant, auquel je ne voulais rien enlever de ce qui lui appartenait; je me suis contenté de remplir simplement et modestement les lacunes de{xvi} l’ouvrage, qui était sien et qui restera sien dans l’importante collection de ses œuvres historiques sur le vieux et le nouveau Paris. Je crois devoir déclarer néanmoins que ce livre eût été infiniment supérieur à ce qu’il est, si Édouard Fournier avait pu l’achever et le publier lui-même.

Ma tâche accomplie sous les auspices d’un pieux devoir de vieille amitié, je laisse à mon jeune ami Louis-Édouard Fournier, qui a obtenu le grand prix de Rome l’année même où il perdait son digne père, le soin de représenter dans une ingénieuse allégorie, en tête de cet ouvrage qu’elle caractérise, le Génie de l’érudition, une lampe à la main, étudiant le sens héraldique des armes de la ville de Paris et s’efforçant, en présence du Sphinx antique, d’expliquer les énigmes de l’histoire et d’en éclairer les ténèbres: Tenebras historiæ illuminat eruditio.

Paul LACROIX,

Bibliophile JACOB

{xviii}{xvii}

ON peut dire avec assurance que les enseignes ont existé, depuis les temps les plus reculés, chez tous les peuples, chez les Égyptiens comme chez les Hébreux, chez les Assyriens comme chez les Grecs, partout enfin où il y avait des inscriptions publiques sur les monuments et des monnaies portant des caractères ou des signes graphiques, car les enseignes ne sont que des emblèmes ou des inscriptions. Mais, jusqu’à présent, l’érudition n’a pas pris la peine de rechercher leur origine et de constater leur existence dans l’histoire des mœurs de l’antiquité égyptienne, hébraïque, assyrienne et grecque. C’est seulement chez les Romains que la science s’est{2} occupée de prouver, d’après le texte des auteurs latins et par le témoignage incontestable de quelques monuments figurés, qu’il y avait des enseignes de toute espèce dans la Rome antique et dans les principales villes de l’empire romain.

Cependant, si l’abbé Barthélemy n’a pas parlé des enseignes dans son savant Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, vers le milieu du IVᵉ siècle avant l’ère vulgaire, Zell, professeur de littérature ancienne à l’université de Fribourg, a voulu combler cette lacune en citant un passage d’Aristote, qui pourrait faire croire que les enseignes remonteraient chez les Grecs à la plus haute antiquité[1]; mais notre professeur s’avise tout à coup de changer un mot (χαμήλων, au lieu de χαπήλέων) dans ce passage d’Aristote, et les raisons assez concluantes qu’il donne de ce changement de mot viennent détruire toute l’économie de sa dissertation. Les malheureuses enseignes ne s’en relèveraient pas, si le savant helléniste ne démontrait pas ensuite que les hôtelleries (λέσχαι) furent presque contemporaines des temps héroïques et qu’elles ont été d’abord établies dans les îles Ioniennes. C’est là qu’une esclave insolente veut renvoyer Ulysse, dans l’Odyssée d’Homère, et le commentateur d’Homère, Eustathius, qui vivait au XIIᵉ siècle de notre ère, prétend que les λέσχαι étaient des édifices à portiques ouverts, où l’on entrait à pied ou à cheval. Athénée ne comptait pas moins de 360 de ces hôtelleries en Grèce, au IIᵉ siècle depuis Jésus-Christ hôtelleries qui étaient caractérisées par des enseignes{3} ou par des écriteaux, car il fallait distinguer les λέσχαι des πανδοκεῖα, οù l’on ne recevait que des étrangers. Quant aux cabarets, καπηλεῖα, dont les patrons étaient infâmes comme les lenones (maquereaux), ils avaient sans doute aussi des enseignes, pour qu’on ne les confondit pas avec les οἰνῶνες, boutiques où l’on vendait du vin en détail.

On peut supposer quelle était l’enseigne ordinaire des débitants de vin, la pomme de pin étant consacrée à Neptune et à Bacchus, car les tonneaux étaient enduits de poix-résine, pour empêcher le vin de filtrer entre les douves de ces barriques, dans l’intérieur desquelles l’eau de mer ne pouvait pénétrer quand on les transportait dans des barques. Le vin contenu dans de pareils tonneaux sentait la poix-résine, mais le peuple trouvait à ce vin-là une saveur particulière. Plutarque ne nous dit pas que la pomme de pin fût l’enseigne des cabarets grecs, mais il rechercha pourquoi elle était dédiée en même temps à Neptune et à Bacchus[2]. La tradition s’est maintenue depuis deux mille ans et plus, en perdant peut-être son sens mythologique, car, de nos jours, les cabarets de la Grèce sont encore décorés de la pomme de pin traditionnelle[3]. Ce n’était pas le seul emblème qui fût le signe distinctif des cabarets. Les monnaies de Byzance, cette ville de débauche et d’ivrognerie, étaient surchargées d’emblèmes. «Les images qui y sont représentées, disions-nous dans un autre ouvrage que nous citerons plus d’une fois dans celui-ci, nous sembleraient copiées sur les enseignes des cabarets grecs, si quelque chose nous donnait à croire que{4} les cabarets eussent des enseignes. Ce ne sont que grappes de raisin avec leurs pampres, amphores à larges anses, à large ventre, ou bien des têtes de Bacchus couronnées de lierre[4].»

Chez les Romains, il n’y a plus de doute, l’enseigne est partout et son usage s’applique à tout. L’enseigne (insigne) des galères ne différait pas beaucoup des enseignes de marchands. C’était une figure sculptée ou peinte, à l’avant d’un vaisseau, pour représenter l’objet dont le navire portait le nom. Une autre figure, placée à l’arrière et nommée tutela (protection), représentait la divinité à qui la sauvegarde du navire était confiée[5]. Ces divinités tutélaires présidaient aussi à la garde des cités, et on voyait, sur les portes de quelques villes romaines, l’image sculptée de Pan, dieu des champs, comme il est dépeint dans ces deux vers d’un poète du Vᵉ siècle:

N’était-ce pas là une enseigne portant un nom de dieu ou de ville? Il n’y a pas de peuple qui ait fait plus d’usage des inscriptions que les Romains. Ces inscriptions, accompagnées d’images sculptées ou peintes, étaient alors de vraies enseignes, signa, et avaient dès lors toutes sortes de destinations, dans la vie publique comme dans la vie privée. Ainsi, les poids employés pour le commerce indiquaient{5} souvent le nom du marchand qui s’en servait et le genre de marchandises qu’il vendait. En février 1830, en déblayant trois maisons antiques, à Rome, on trouva dans une boutique trente-huit poids en bronze avec cette légende: Eme et habebis (Achète, tu l’auras)[7]. Toutes les maisons de Rome, sous les empereurs, avaient, au lieu de numéros, des enseignes muettes représentant leur nom, ou des écriteaux sur lesquels leur nom était inscrit. On sait, par exemple, que le poète Martial, qui vivait sous le règne de Titus, était logé à l’enseigne du Poirier (ad Pyrum). Ces maisons avaient jusqu’à huit ou dix étages, et quiconque exerçait un commerce ou une industrie était libre de l’annoncer au moyen d’une enseigne, en sorte que les maisons étaient, du haut en bas, bariolées d’enseignes peintes ou sculptées avec des inscriptions. Cette multitude d’enseignes ou d’écriteaux devait employer un grand nombre de peintres ou barbouilleurs, qui n’avaient pas d’autre métier; c’étaient probablement ceux que Pline[8] appelle rhyparographi, qui n’exécutaient dans leurs tableaux que des sujets bas et grossiers.

Les premières enseignes, selon Pline, avaient été des trophées et des boucliers, qui non seulement portaient des noms propres, peut-être avec indication d’une qualité professionnelle, mais encore qui offraient des peintures caricaturales: «Je vous montrerai tel que vous êtes, dis-je, un jour, à Helvius Mucia (c’est Cicéron qui parle).—Montrez, me répondit-il. Alors j’indiquai du doigt, dans le bouclier symbolique de Marius, sous les boutiques neuves, la{6} figure d’un Gaulois tout contrefait, tirant une langue énorme, et les joues enflées[9].»

Il y avait aussi des enseignes à combat, sans doute pour les marchands qui vendaient soit des armes de guerre et des cuirasses, soit des objets divers destinés aux combats du cirque. Horace en parle, quand il fait dire à Dave, dans une de ses satires: «Le jarret tendu, je regarde les combats de Fulvius, de Rutuba et de Placideanus, ces combats si fidèlement retracés avec de la couleur rouge ou du charbon[10].»

C’étaient surtout les hôtelleries, les cabarets et les marchands de vin qui se distinguaient par leurs enseignes. Ces derniers s’étaient contentés longtemps d’annoncer leur marchandise par une couronne de lierre suspendue à la porte, le lierre étant consacré à Bacchus; une sentence de Publius Syrus dit qu’il n’est pas besoin de suspendre une branche de lierre pour vendre du vin (Vino vendibili suspensa hedera non opus est). L’enseigne d’un cabaret se composait ordinairement de quelque figure hideuse, ou d’un bas-relief en terre cuite, dont le sujet était relatif à la profession du tavernier[11]. Les hôtelleries, selon l’opinion de plusieurs antiquaires, avaient souvent des figures d’animaux pour enseignes. Il y eut, à Rome, dans le quartier des Esquilies, quartier rempli de cabarets, une rue de l’Ours coiffé (vicus Ursi pileati), et ce nom venait certainement de l’enseigne d’un cabaret, que la tradition semble rappeler, au même endroit, puisqu’on y trouve encore l’Osteria del Orso, là même où l’on a découvert{7} des inscriptions antiques qui désignent ainsi la localité (ad Ursum pileatum)[12]. L’enseigne d’un autre cabaret représentait un ours en toge (Ursus togatus)[13].

Parfois l’hôtelier se nommait lui-même sur son enseigne, qui était gravée sur pierre au frontispice de sa maison, comme le prouve cette inscription curieuse, trouvée en France[14]:

En voici la traduction: «Ici, Mercure te promet le gain, Apollon la santé, Septimanus l’hospitalité. Celui qui apportera son dîner s’en trouvera mieux. Après cela, étranger, regarde où tu veux loger.»

On pourrait, d’après le sens de l’inscription, supposer que Septimanus avait mis son auberge sous les auspices de Mercure et d’Apollon.

Une autre inscription, citée dans les Miscellanées de Spon[15], nous apprend qu’Éros, affranchi de Lucius Afframius, était venu, avec sa femme Procilla, de Tarascon à Narbonne, pour s’y faire hôtelier (hospitalis), sous l’enseigne du Coq gaulois ou plutôt du Gaulois à tête de Coq (a Gallo gallinaceo). Une autre enseigne d’hôtellerie,{8} représentant un combat de rats et de belettes, aurait fourni, dit-on, à Phèdre, contemporain des premiers empereurs de Rome, le sujet et le titre d’une de ses plus jolies fables.

Les plus vieux usages se conservent surtout dans le peuple. Ainsi, les moulins à vent ou moulinets, qui se voient encore au-dessus de la porte de beaucoup de cabarets et qui semblent être un caprice de cabaretier, sont signalés, sous le nom de sucula, dans les comédies de Plaute, et leur présence à l’entrée d’une taverne signifiait que le vin fait tourner les têtes, comme le vent les ailes d’un moulin. Les cabarets et les popines (cuisines populaires) de l’ancienne Rome avaient aussi des enseignes en nature, c’est-à-dire un étalage de bouteilles et de flacons, de viandes et de légumes, arrangés avec art, comme les montres de nos boutiques. Ces sortes d’enseignes parlaient aux yeux mieux encore que les plus ingénieuses inventions des peintres et des sculpteurs. Les marchands d’eau, qui sont encore presque aussi nombreux que les marchands de vin, en Italie comme en Espagne, n’ayant rien à montrer dans leur étalage pour affriander les gourmands, imaginaient des tableaux d’enseigne capables de piquer la curiosité du public. Ainsi l’architecte Mazois, dans son grand ouvrage sur les antiquités de Pompéi, dit y avoir vu une peinture qu’il n’a pas reproduite, laquelle représentait les compagnons d’Ulysse changés en bêtes par les philtres enivrants de Circé. Cette fresque, qui servait d’enseigne à un thermopole (thermopolium), boutique où l’on vendait des boissons chaudes, conseillait aux ivrognes de redouter les effets du vin. Les enseignes des mauvais lieux, meritoria et lupanaria, étaient moins{9} morales; et, sans parler des écriteaux attachés aux portes des meretrices ou femmes de débauche, avec leurs noms et leurs qualités plus ou moins malhonnêtes (voy., dans Tacite, la description des hauts faits de l’impératrice Messaline, qui se prostituait, sous le nom de Lycisca, dans un lupanar), ces lieux infâmes, situés généralement aux environs des théâtres, des cirques et des bains, dans les quartiers qu’habitait la population la plus abjecte de la ville, étaient signalés, le jour, par l’image monstrueuse d’un phallus, et, le soir, par la faible clarté d’une lampe phallophore. Plus tard, le phallus paraît avoir été remplacé, à la porte des mauvais lieux, par une pierre en forme de coin, qui avait la même signification.

Les fouilles de Pompéi ont mis à découvert un grand nombre d’enseignes, peintes, sculptées en pierre ou moulées en terre cuite, la plupart sans inscription, mais encore fixées à la place qu’elles occupaient au-dessus ou à côté des boutiques de marchands. Il est souvent difficile de reconnaître la profession qu’elles caractérisent. Ainsi, un petit bas-relief en terre cuite, représentant une chèvre, pouvait être l’enseigne d’une étable de chèvres, sinon d’un vendeur de lait ou de fromages de chèvre. Le nom du marchand était parfois écrit ou peint, sur le mur, à côté du bas-relief ou de la peinture. Beaucoup de ces tableaux, peints grossièrement à la cire rouge, représentent une figure grimaçante, ou bien les denrées mêmes qui se vendaient dans la boutique; un marchand de vin avait pris pour enseigne deux esclaves portant sur leurs épaules une gaule à laquelle est suspendue une amphore. On a cru pouvoir attribuer à un professeur de pugilat ou à un gladiateur une peinture{10} représentant deux hommes qui combattent. On a moins de doute sur la destination d’un tableau qui représente un homme fouettant un enfant. C’était là, certainement, l’enseigne d’un maître d’école. Enfin, l’éléphant, qu’on employait autrefois au transport des fardeaux et des marchandises, devait être l’enseigne d’une hôtellerie, où logeaient des voyageurs et des marchands étrangers[16].

Les enseignes emblématiques étaient si bien appropriées à l’esprit du peuple romain, que l’édile faisait peindre, sur les monuments publics, des figures de serpents, et cette simple image, comprise de tout le monde, avait le même sens et la même autorité que cette inscription de police, plus explicite, qu’on retrouve partout dans les villes modernes: Défense de déposer ici aucune ordure, sous peine d’amende. Le serpent, consacré à Esculape, commandait le respect et inspirait une sorte de crainte religieuse[17].{11}

NOUS n’avons pas trouvé, dans l’ancien droit coutumier, la moindre disposition légale relative à l’établissement des enseignes de Paris. Il est bien certain, cependant, que leur usage, devenu si général depuis la fin du xiiiᵉ siècle, avait donné lieu à des règlements de police qui ne sont pas venus jusqu’à nous, puisque le commissaire Nicolas de la Mare n’en fait pas mention dans son Traité de la Police, dont il avait emprunté tous les matériaux aux archives du Châtelet. Il est impossible, en effet, que ces innombrables enseignes, de toutes dimensions, qu’on{12} suspendait à l’entrée des maisons et au-dessus des ouvroirs ou boutiques, n’aient pas exigé des mesures d’ordre, de surveillance et de sécurité, que l’intérêt du public rendait absolument nécessaires. Ces enseignes, en pierre, en terre cuite, en bois, ou même en métal, la plupart attachées avec des anneaux à des potences de fer, qui faisaient saillie de deux ou trois pieds sur la rue, étaient un danger permanent pour les passants, surtout lorsque le vent les secouait en tous sens et menaçait à chaque instant de les arracher de leurs pivots mobiles et de leurs charnières rouillées. Quelques-unes de ces enseignes avaient un poids énorme; d’autres s’avançaient jusqu’au milieu de la rue ou s’élevaient de plus d’un mètre au-dessus de l’auvent des boutiques.

Les proportions des auvents n’étaient pas moindres; ils servaient d’abri pour les marchandises ou pour les marchands, contre le grand soleil et contre la pluie. Ils se succédaient l’un après l’autre, se touchant et même se superposant, dans toute la longueur d’une rue, de sorte qu’on pouvait, en côtoyant les boutiques, n’avoir presque rien à craindre des averses et des coups de soleil. Ces auvents, placés trop bas, entravaient le passage des charrois et des voitures; placés plus haut, ils empêchaient l’air et la lumière de circuler dans ces ruelles étroites où s’amoncelaient les odeurs des boues et des ruisseaux. Nous ne voyons nulle part que les marchands aient payé un droit à la ville pour avoir une enseigne, tandis que le droit d’avoir un auvent sur rue était taxé par le garde de la voirie, sans doute d’après la grandeur de cet auvent. Ce droit d’auvent fut acquis, moyennant 40 sous, le{13} 6 novembre 1448, du garde de la voirie, pour la maison du Château frileux, située dans la rue de Jouy[19]. Il est probable que ce furent les marchands eux-mêmes qui demandèrent la suppression des auvents, qui avaient tellement envahi les rues, que les enseignes n’étaient plus visibles. Celles-ci, d’ailleurs, s’étaient multipliées en s’agrandissant tous les jours et en se disputant l’une l’autre une place au soleil. Ce fut d’abord aux auvents que s’attaqua la police de la voirie: ils furent donc déclarés gênants et nuisibles, en 1554, par une ordonnance de police, qui tomba bientôt en désuétude, puisque les auvents reparurent, plus envahissants que jamais[20]. Il y eut donc lutte continuelle entre les auvents et les enseignes, jusqu’à la destruction complète des premiers, qui subsistèrent encore plus d’un siècle, lorsqu’on eut fait disparaître une partie de leurs inconvénients en réduisant leur largeur et en fixant la hauteur qu’ils pouvaient avoir. Malgré l’existence des règlements de voirie contre les saillies qui causaient un embarras sur la voie publique, les enseignes, qui, à vrai dire, ne gênaient pas la circulation, échappèrent aux persécutions de la police. Les corps de métiers avaient assez de puissance et de crédit pour maintenir leurs enseignes, en dépit des réclamations de la classe bourgeoise. Les auvents avaient été tour à tour supprimés et rétablis, diminués et augmentés. Pendant les troubles de la Fronde, lorsque la capitale était bloquée par l’armée royale, les échevins ordonnèrent aux habitants d’abattre tous les auvents de leurs{14} maisons[21]. Il est probable que les enseignes reçurent alors une première atteinte et que les plus encombrantes partagèrent le sort des auvents. Elles avaient bravé trop longtemps les lois de la voirie, et l’on peut croire que quelques accidents décidèrent le lieutenant de police à sévir contre elles. Nous lisons, dans une lettre de Guy Patin[22], en date du 2 novembre 1666: «On réforme ici les auvents des boutiques, qui étoient trop grands; à quoi les commissaires du Châtelet sont fort occupés. Il y en a même deux d’interdits de leurs charges pour n’y avoir pas vacqué avec assez d’exactitude; mais on ne diminue pas les tailles, ni les impôts du Mazarin.» Les auvents avaient sans doute des défenseurs influents, car ceux-ci, par représailles, dénoncèrent les abus des enseignes, et la jurisprudence du Châtelet leur donna raison. Voici comment Charles Robinet, dans ses Lettres en vers à Madame[23], raconte cette rigoureuse prohibition des grandes enseignes:

Cette réduction de la grandeur exagérée des enseignes ne suffisait pas encore à l’auteur des Lettres en vers, car il expose en ces termes les vœux de l’opinion publique, au sujet de certaines enseignes accusées d’impiété:

C’était la première fois que les enseignes avaient à se défendre contre une attaque aussi violente, car l’ordonnance de 1577, relativement aux enseignes d’hôtelleries[24], qu’on soumit alors à des règles fixes, n’avait pas même inquiété les marchands, qui professaient le plus souverain mépris pour les hôteliers et aubergistes, lesquels ne fai{16}saient partie d’aucune corporation[25]. Les enseignes ne manquaient pas de protecteurs, qui obtinrent des concessions de la part du lieutenant de police La Reynie. La dimension des enseignes fut fixée de manière à ce qu’elles ne payassent aucun droit au fisc, quand elles ne dépassaient pas cette dimension uniforme et qu’elles étaient appliquées solidement au mur. Quant aux enseignes saillantes, elles furent autorisées, ou plutôt tolérées, à condition qu’elles payassent le droit d’être suspendues, à telle hauteur réglementaire, au-dessus du pavé du roi[26].

Les enseignes se vengèrent sur les auvents, qui furent dès lors irrévocablement détruits; puis, elles reprirent petit à petit leurs anciennes proportions, sous la tolérance de la police, si bien qu’en 1679 elles avaient reparu aussi grandes qu’elles l’étaient avant l’ordonnance de La Reynie. Les marchands attachaient tant d’importance à leurs enseignes, qu’ils payèrent tout ce qu’on voulut, et les enseignes pendantes, dont la taxe continuait à s’élever, se gardèrent bien de venir se coller honteusement à la muraille. Il n’y en eut jamais un plus grand nombre, et La Reynie signalait leur éclatante réapparition en 1688. L’autorité ne fit qu’exiger un modèle de potence plus solide, pour suspendre ces enseignes, et un droit plus fort, pour la permission qu’il fallait acheter à prix débattu.

En même temps, la pose de toute nouvelle enseigne et{17} le changement d’une enseigne ancienne donnèrent lieu au payement d’un droit attribué au voyer[27]. Le bureau de la voirie, qui modifiait à son gré les us et coutumes du régime des enseignes marchandes et immobilières, exerça toute espèce de vexations contre les propriétaires de ces enseignes. Les syndicats des corporations résistèrent et surtout protestèrent; mais, comme il s’agissait toujours de droits à payer, les contraventions finissaient par des amendes et des indemnités au profit du voyer et de la voirie. Tout était bon pour tirer de l’argent des enseignes; et quand, en vertu de l’édit de 1696, Charles d’Hozier, juge d’armes, reçut la mission de dresser le recueil général des armoiries qui pouvaient être portées ou revendiquées en France, afin de les soumettre au payement d’un droit fiscal, une immense quantité de propriétaires d’enseignes furent compris au nombre des gens à armoiries, parce que leurs enseignes avaient arboré des prétentions nobiliaires, ou simulé des armes de fantaisie, ayant plus ou moins un caractère héraldique. L’enseigne était désormais un bon produit pour le fisc.

Un édit du mois de mars 1693 avait, d’ailleurs, permis de dresser un état précis et détaillé de différentes espèces sur lesquelles il était dû des droits aux commissaires de la voirie. Il suffira d’indiquer les principaux articles concernant les enseignes[28]:

«Article XII.—Pour les enseignes grandes ou petites, y compris la potence, s’il y en a, ou autres accompagne{18}ments, qu’elles soient suspendues au-dessus ou au-dessous de l’auvent (on voit que les auvents avaient regagné du terrain), en quelque nombre qu’il y en ait à la même maison, un seul droit de quatre livres; mais pareil droit pour chaque marchand ou artisan, dans la même maison. Si, après l’année révolue, il était fait ou exposé quelque nouvelle enseigne, nouveau droit de quatre livres.

»Article XIII.—Pour tous les tableaux appliqués sur les trumeaux et jambages des portes, ou de la boutique, en quelque nombre qu’ils soient à la même maison, pour le même marchand, un seul droit de quatre livres.

»Article XXI.—Pour les bustes aux maisons ou encoignures, indiquant la profession, quelque nombre qu’il y en ait, le tout en une même maison, un seul droit de quatre livres.

»Article XXII.—Pour les cadrans indiquant la profession, un seul droit de quatre livres.

»Article XXVIII.—Aucun propriétaire ou locataire des maisons, boutiques ou échoppes ne pourra faire poser, établir ou échanger aucune desdites choses ou espèces, qu’il n’ait obtenu préalablement la permission, par écrit, desdits commissaires.»

Ces articles, si simples en apparence, donnaient prétexte à toutes sortes de difficultés qui se traduisaient par des amendes ou par des exactions. Il n’y avait pas un changement d’enseigne qui n’amenât des tracasseries non seulement de la part des commissaires de la voirie, mais encore de la part des voisins; car les tribunaux avaient décidé qu’une enseigne étant une propriété, nul ne pouvait la prendre dans la même ville, surtout si le commerce{19} et la profession étaient identiques chez deux concurrents qui se disputaient la même enseigne. De là des querelles, des procès et des arbitrages. On était bien loin de l’âge d’or des enseignes, où chacun était libre de choisir et d’adopter l’enseigne qui lui plaisait, sans être accusé de plagiat, de contrefaçon ou de concurrence malhonnête, alors que chaque rue avait quelquefois deux ou trois enseignes semblables pour des métiers différents. Il est certain, dans tous les cas, que les ordonnances de police, qui réglaient d’une manière uniforme les dimensions de l’enseigne, furent appliquées avec la dernière rigueur, car le docteur anglais Lister le constate en ces termes, dans le récit du voyage qu’il fit à Paris en 1698: «On ordonna, il y a quelque temps, aux marchands, d’abattre toutes leurs enseignes à la fois, sans permettre de les avancer, à l’avenir, de plus d’un pied ou deux au-delà du mur, ou d’avoir plus de telle dimension, assez petite, en carré. On obéit à l’instant; en sorte que ces enseignes n’obstruent plus les rues et font, grâce à leur petitesse ou à leur élévation, aussi peu de figure que s’il n’y en avait point[29].»

Depuis le numérotage des maisons, au XVIIIᵉ siècle, la plupart des enseignes, que ce numérotage rendait inutiles, avaient disparu, il est vrai, et il ne restait plus que les enseignes des marchands. Ces derniers étaient las de subir la tyrannie et la vénalité des commissaires de la voirie. Ceux-ci proposèrent une réforme générale des enseignes, dans le courant de l’année 1761, et{20} ils obtinrent des Trésoriers de France une ordonnance qui devait produire de nouveaux droits et de nouveaux profits, sous la direction du bureau de la voirie. D’après cette ordonnance, toutes les enseignes, sans exception, devaient être placées à quinze pieds de hauteur au-dessus du pavé des rues et n’excéder les murs des maisons que de deux ou trois pieds. «Sous prétexte, dit Barbier dans son Journal[30], qu’elles seront moins exposées à se détacher dans les grands vents et qu’elles incommoderont moins les fenêtres voisines, mais aussi peut-être pour quelques raisons de droits et de profits.» Les six Corps de marchands s’émurent de l’ordonnance des Trésoriers de France, qu’ils regardèrent avec raison comme un moyen de tirer l’argent des bourses. Ils se réunirent d’office en assemblée générale et firent rédiger un mémoire dans lequel on appréciait la dépense considérable que l’ordonnance imposait aux gens à enseignes, vu la difficulté de mettre de niveau toutes les enseignes qui étaient de grandeur inégale et dont la plupart devraient être entièrement changées. Le mémoire fut présenté au lieutenant de police, qui accorda aux six Corps de marchands la permission verbale de supprimer les enseignes saillantes et de les appliquer en tableau sur les murs des maisons, dans les trumeaux des croisées. «Ce qui offusquera encore moins, dit Barbier, les fenêtres du premier étage et la lumière des lanternes le soir.» Les six Corps de marchands s’engagèrent à faire exécuter, dans l’es{21}pace de deux mois, par tous les membres de leur corporation, le changement qu’ils avaient accepté dans le système général des enseignes, et le lieutenant de police décida que toutes les Communautés d’arts et métiers, qui ne faisaient pas partie des six Corps, seraient tenues de se conformer au même engagement, sans ordonnance de police publiée et affichée. Chaque Corps et chaque Communauté devaient, à tour de rôle, aviser à faire enlever les enseignes saillantes et à les mettre en placard contre les maisons. Pendant plus d’un mois, on ne vit dans les rues, où la circulation des voitures fut presque interrompue, que des ouvriers travaillant, sur des échelles, à déplacer et à replacer les enseignes, aux frais des six Corps de marchands et des Communautés de métiers. Ce changement général fut approuvé par tout le monde, et l’aspect des rues y gagna beaucoup. «En tout cas, dit Barbier, cela fera repentir le bureau de la voirie de la réforme qu’il voulait imaginer, par la perte des droits que lui produisaient les changements et embellissements continuels que l’on faisait aux enseignes.»

Les auvents subsistaient encore, réduits, il est vrai, à des proportions restreintes, mais les enseignes saillantes ou pendantes étaient définitivement condamnées, d’après l’avis des six Corps de marchands. «Les enseignes saillantes, disait une ordonnance du lieutenant de police, en date du 17 décembre 1761, faisaient paraître les rues plus étroites, et dans les rues commerçantes elles nuisaient considérablement aux vues des premiers étages, et même à la clarté des lanternes, en occasionnant des ombres préjudiciables à la sûreté publique; elles formaient un péril{22} perpétuellement imminent sur la tête des passants, tant par l’inattention des propriétaires et des locataires sur la vétusté des enseignes ou des potences, que par les coups de vent, qui en ont souvent abattu plusieurs et causé les accidents les plus funestes.» Dans la même ordonnance, le lieutenant de police n’avait pas manqué d’adresser quelques reproches aux marchands, en leur attribuant les abus qu’il s’agissait de détruire. «Les marchands et artisans, disait-il, ont tellement négligé de se conformer aux règlements de police, notamment à l’ordonnance de 1669 par de La Reynie concernant l’élévation, la largeur et la saillie de leurs enseignes, qu’il semble qu’à l’envi les uns des autres chaque marchand ou artisan se pique d’enchérir sur son voisin ou son confrère, par la hauteur, le volume et le poids de son enseigne. Il y en a même qui, dans les professions les plus communes, ont poussé l’excès jusqu’au point de placer au-dessus de leurs boutiques les attributs de leur métier et des figures, soit en massif, soit en relief, qui, bien loin de servir à la décoration de la ville, comme on pourrait présumer que telle a été leur intention, choquent les yeux des citoyens, par leur énormité, ôtent les vues aux voisins, et mettent les passants, surtout lors des grands vents, dans le cas de craindre d’en être écrasés[31].» En conséquence, le lieutenant de police ordonnait donc que tous les particuliers, de quelque qualité et condition qu’ils fussent, seraient tenus d’appliquer les enseignes contre les murs des boutiques ou magasins par eux occupés, et d’en supprimer totalement les potences, dans le délai d’un mois.{23}

Il paraît que tous les particuliers ne s’étaient pas empressés d’obtempérer à l’injonction du lieutenant de police, car le Bureau des finances crut devoir ordonner, dans les premiers jours de janvier 1762, que conformément à l’ordonnance du lieutenant de police, dans le courant du présent mois toutes les enseignes en saillie fussent supprimées, plaquées et scellées contre le mur, et ayant tout au plus quatre pouces de relief, ainsi que les étalages des auvents. Une feuille périodique, l’Avant-coureur, publia, dans son numéro du 11 janvier 1762, de sages réflexions sur une mesure de police et de voirie qui était déjà exécutée presque partout, et qui allait transformer de la manière la plus satisfaisante la physionomie des rues de Paris. «Nous devons dire, objectait le journaliste, que, même avant la publication des deux ordonnances, la plus grande partie des marchands en avaient prévenu l’effet, sur la simple invitation de M. le lieutenant général de police, et que les yeux étaient déjà flattés de ne plus voir dans les rues ce bariolage obscur et dangereux, qui les déparait. Il est heureux pour nous que les magistrats préposés pour la sûreté publique aient bien voulu concourir entre eux à détruire un usage qui ne pouvait qu’être nuisible, à tous égards, aux citoyens. Le premier bien d’une réformation si utile est de rétablir entre les marchands l’égalité que le luxe des enseignes avait détruite; le second, c’est de procurer la sûreté des citoyens et l’embellissement de la capitale; et, comme tout ce qui est avantageux tend à la perfection, on doit espérer qu’aux enseignes plaquées succéderont les bas-reliefs, des tableaux et autres véritables ornements, qui honoreront les arts, en même temps qu’ils embelliront{24} leurs places.» Les vœux du journaliste (sans doute, de Querlon ou La Dixmerie) furent exaucés, quarante ans plus tard; car la mode des enseignes peintes, et souvent peintes par des artistes de grand talent, commença sous le Directoire, prit tout son développement sous l’Empire et brilla de tout son éclat pendant la Restauration.

La jurisprudence des enseignes paraissait désormais établie par l’ordonnance de M. de Sartine, à laquelle s’étaient soumis tous les marchands et artisans. Il y eut cependant quelques contradicteurs et opposants, qui se refusèrent à retirer les enseignes pendantes et saillantes, qu’ils regardaient comme une possession acquise depuis l’ancienne ordonnance de La Reynie et l’édit du mois de mars 1693. On plaida, et longuement, ainsi que pour la plupart des procès de ce temps, et l’on est surpris de voir que le droit de voirie pour les enseignes fut fixé par un arrêt du Parlement, le 11 mai 1765, arrêt qui rappelait les anciennes ordonnances relatives aux grandes et petites enseignes, supportées par des potences et faisant saillie à trois pieds du mur dans les grandes rues et de deux pieds et demi dans les petites. Le rappel de ces ordonnances impliquait seulement le droit de voirie, qui avait été de 4 livres par chaque enseigne et qui fut maintenu au même taux, bien que les enseignes ne fussent plus saillantes et suspendues à des potences. Nous croyons que ce droit de voirie a été dû et payé jusqu’à la révolution de 1789. Au reste, les enseignes étaient toujours autorisées, approuvées et même censurées par la police[32]. Cependant nous sommes{25} à peu près sûr que, depuis 1789 jusqu’en 1800, la police avait autre chose à faire qu’à s’occuper des enseignes. Elles n’ont pas été néanmoins oubliées dans le Code civil: «Une enseigne d’établissement commercial est une propriété légitime que chacun doit s’abstenir de léser, en se l’appropriant ou l’imitant de manière préjudiciable.» (Art. 544.) Cet article était sans doute sujet à bien des interprétations, puisqu’un jugement de l’année 1821 a dû en établir la jurisprudence, en disant: «Un établissement commercial en possession d’une enseigne peut exiger qu’un établissement plus nouveau et de même nature change une enseigne qui ferait confondre les deux établissements, surtout si l’identité avait donné lieu à des méprises.»

La préfecture de police ne s’est pas désintéressée aujourd’hui des enseignes de Paris, quoique la plupart de ces enseignes ne soient plus représentées que par des tableaux figurés ou par de simples inscriptions. Voici la note curieuse qui a été communiquée au Figaro et qui fut insérée dans le numéro du 10 décembre 1871:

«On s’occupe, depuis quelques jours, à la préfecture de police, de faire le relevé de toutes les enseignes de Paris, depuis les plus modestes jusqu’aux plus somptueuses, travail formidable auquel sont employées plus de cent personnes et qui, néanmoins, ne sera pas terminé avant la fin du mois de février 1872. L’énumération de toutes ces enseignes formera quinze à vingt volumes in-folio, d’environ 1,200 feuilles chacun. Ce recueil, assurément très original et très curieux à consulter, même pour les amateurs, sera mis gratuitement à la disposition des personnes qui auront un renseignement à prendre ou une réclamation à{26} formuler. Toutes les enseignes nouvelles y seront inscrites, dès qu’elles se produiront, et, afin d’éviter les omissions, une ordonnance ministérielle obligera les commerçants et industriels à faire, à ce sujet, une déclaration à la préfecture de police.»

Nous ne pensons pas que cette ordonnance ministérielle ait été faite.{27}

IL est incontestable que les enseignes qui existaient dans la Gaule romaine, comme dans l’ancienne Rome (et plusieurs inscriptions antiques en font foi), ont continué d’être en usage chez les Francs, qui se façonnèrent peu à peu à la civilisation gallo-romaine. Le mot latin signum, employé par Quintilien[33], au Iᵉʳ siècle, pour désigner une enseigne de boutique, était changé, dans la basse latinité, en insignium, qui devint dans la vieille langue française: ensigne, ensaigne, ensaingne, ensengne, etc., en prenant plusieurs sens différents, parmi lesquels celui d’enseigne de boutique ou de marchand nous paraît avoir été appliqué plus tard que les autres. Nous n’en trouvons pas d’exemple, en effet,{28} avant la fin du XIIIᵉ siècle. Le mot et la chose existaient cependant bien antérieurement, mais le mot ne figure pas dans le Livre des métiers, rédigé par Étienne Boileau, sous le règne de Louis IX; toutefois, dès ce temps-là, la rouelle d’étoffe jaune, que les juifs étaient tenus de porter au-dessus de la ceinture, s’appelait déjà leur enseigne accoutumée. Les maisons avaient donc, de même que les gens, leur signe ou leur enseigne, et Jean Boutillier pouvait dire, dans sa Somme rurale, au milieu du XIVᵉ siècle: «A peine de vie, ou de membre, ou d’estre flastry, ou enseigné d’enseigne publique.» C’était un écriteau que le condamné avait sur la poitrine, en allant au pilori. Il faut s’étonner que Lacurne de Sainte-Palaye n’ait pas donné, dans son Dictionnaire historique de l’ancien langage françois, une seule citation qui confirme l’emploi du mot enseigne dans l’acception qui le caractérise le mieux.

Voici les différentes définitions du mot, dans le Dictionnaire étymologique de la langue françoise, par Ménage: «C’est une marque particulière, qui, aidant à discerner quelque personne ou quelque chose d’avec une autre, la fait connoître: l’enseigne d’une maison, d’une hôtellerie; d’une compagnie des gens de pied; une enseigne qui se portoit autrefois au chapeau ou en quelque autre endroit; l’enseigne d’un sergent ou d’un messager, qui est une chose semblable à ce que l’on appelle l’émail, à l’égard des hérauts d’armes; et de là cette façon de parler: à telles enseignes; d’insigne ou d’insignium.» Furetière, dans son Dictionnaire universel, bien postérieur à celui de Ménage, est plus explicite dans les définitions du mot enseigne: «Ce mot signifie ce qu’on pend devant un logis pour faire connoître que{29} dans ce logis on vend ou l’on fait quelque chose qui regarde le public. Ainsi les bassins blancs pendus devant un logis marquent un barbier, et des bassins jaunes un chirurgien. Un clou, pendu au-dessus d’une porte, montre que l’on vend du vin dans le logis. De la paille et des petits paniers, pendus devant une maison, avertissent qu’on y vend du lait et de la crème.» Ces définitions sont empruntées presque textuellement au Dictionnaire françois de Richelet, publié en 1680.

On a lieu d’être surpris que l’enseigne n’ait pas donné naissance à un plus grand nombre de ces proverbes, qui sont à la fois la raison et la malice du peuple[34]. Il n’en est pas un seul antérieur au XVIᵉ siècle. Gabriel Meurier, dans son Trésor des sentences, a recueilli celle-ci formulée en deux lignes rimées:

Dans les Adages françois de la même époque, on trouve ce conseil proverbial: «Ne t’y fie qu’à bonne enseigne.» Cette expression si usuelle et non moins proverbiale: «Être logé à la même enseigne,» s’emploie encore, dans le sens figuré, pour dire: Éprouver le même malheur, la même perte, le même embarras. On dit qu’un homme est logé à l’enseigne de la lune, ou bien qu’il a couché en plein air. On dit d’un méchant portrait ou tableau qu’il est bon à faire une enseigne à bière. Enfin, l’Académie a maintenu dans son Dictionnaire ce vieux proverbe: A bon{30} vin, point d’enseigne; signifiant que ce qui est bon n’a pas besoin d’être recommandé. Il faut citer encore cette locution au figuré: «L’enseigne promet plus qu’elle ne tient.»

Nous croyons que les enseignes des maisons étaient en usage avant les enseignes des boutiques, car les boutiques, avec leur étalage de marchandises, annonçaient ainsi suffisamment ce qu’elles offraient au passant, tandis que les maisons, n’étant pas numérotées, n’avaient aucun signe extérieur qui les fît distinguer l’une de l’autre. On leur donna donc des noms d’enseignes, et ces enseignes furent représentées par des images en tableau ou en relief. La maison prenait aussi le nom de celui qui l’habitait. Le Livre de la taille de Paris pour l’an 1292[35], sous le règne de Philippe le Bel, n’indique pas une seule enseigne de maison ni de boutique[36]. Les bourgeois et les nobles n’ont pas d’autre qualification que leur nom propre; les gens du peuple, marchands ou artisans, sont désignés par leur profession: ainsi Jehan d’Orliens, le paintre; Nicolas de Tours, armeurier; Bernier le tailléeur; Simon le bahutier (fabricant de coffres); Nicolas le brodéeur. Voici comment les maisons se trouvent indiquées par le nom de leur propriétaire ou locataire: «La quinte Queste de la paroisse Saint-Germain, du coing de la meson Lambert Bouche jusques au coing de la Hiaumerie et tout contremont la grant rue, jusques au quarrefour de{31} la Porte, et du quarrefour de la Porte, jusques à la rue des Lavendières; au renc par devers la meson mestre Pérard de Troyes, et tout contremont la rue des Lavendières, par devers la meson Jean Augier jusques à la meson Lambert Bouche.» Dans le Livre de la taille de Paris en 1313[37], les enseignes des maisons et des boutiques ne figurent pas davantage; mais on peut, en deux ou trois endroits, deviner leur existence, quoique les noms et les professions des propriétaires ou des locataires soient simplement mentionnés, comme dans la Taille de 1292. Plusieurs rues sont citées, dont la dénomination provenait certainement de la principale enseigne qu’on y voyait: la rue au Lyon, près la porte Saint-Denis; la rue au Cine (cygne), dans la Cité; la rue de l’Image Sainte-Katherine; or, dans cette petite rue de la Cité, qui n’a que trois personnes soumises à la Taille, la première était: Guillain l’image, tavernier, lequel payait 36 sols parisis, et l’image n’était autre que l’enseigne de la taverne. Dans la rue à l’Ecureil, qui devait aussi son nom à une enseigne, cette enseigne paraît être celle de Richard de Bray, buffetier (vendeur de vin). Mais tous les gens de métiers n’avaient pas encore des enseignes, car le quêteur de taille eût sans doute adopté ce genre de désignation, si l’enseigne avait existé, dans cet intitulé d’un chapitre de la quête: «Parmi la viez rue du Temple, à commencer des Blans-Manteaux, à dextre, au rang où le serrurier demeure, jusques à la rue Anquetin le Faucheux.» Voilà un serrurier qu’on ne nomme pas et qui, sans doute, n’avait pas d’enseigne.{32}

Adolphe Berty est le premier archéologue qui ait soigneusement recherché les enseignes des anciennes maisons, pour deux quartiers de Paris, dans les Trois Ilots de la Cité[38] et dans la Topographie historique du vieux Paris[39]. Cet immense dépouillement de pièces d’archives est malheureusement resté inachevé, par suite de la mort de l’auteur. Ce sont les travaux de Berty qui nous ont appris que toutes ou presque toutes les maisons avaient un nom d’enseigne, sinon une enseigne effective; que ces noms et ces enseignes changeaient de temps à autre, quand les maisons changeaient de propriétaire; que ces noms et ces enseignes se répétaient à l’infini, en sorte que chaque rue avait souvent, comme les rues voisines, une maison de la Corne de Cerf, du Grand Godet, du Croissant, de la Croix blanche, du Pied de Biche, du Cheval noir, ou du Cheval blanc, ou du Cheval rouge, du Plat d’Étain, du Sabot, etc. Ces différents noms, sans cesse employés et répétés, n’impliquaient pas la présence d’une enseigne plastique; mais quelques-uns dépendaient de certains signes extérieurs, de certains détails matériels; ainsi est-il très probable qu’une maison du Pied de Biche ou du Griffon devait son nom à une sonnette emmanchée d’un pied de biche ou d’une patte de vautour; de même, une maison de la Corne de Cerf ou de la Corne de Daim avait sans doute un véritable bois de cerf ou de daim au-dessus de la porte.

Ce qui est bien constaté dans cette nomenclature de{33} toutes les maisons d’une rue ou d’un quartier, c’est que la plupart n’ont pas de désignation avant l’an 1200, et que les enseignes qui se montrent dans le cours du XIIIᵉ siècle sont fort rares; mais ces enseignes deviennent nombreuses au XIVᵉ siècle, et presque générales dans le siècle suivant; elles subsistent encore en partie au XVIIᵉ siècle, pour disparaître au XVIIIᵉ siècle à peu près complètement. Quand l’enseigne est qualifiée d’image, on peut assurer qu’il s’agit d’une statue en pierre, en plâtre ou en bois: ordinairement, c’était l’image d’un saint ou d’une sainte, à qui la maison était, pour ainsi dire, dédiée. Dans son archéologie des Trois Ilots de la Cité, Berty ne cite qu’une maison à enseigne, qui existait au XIIIᵉ siècle: celle du Paon blanc, mais il indique une dizaine de maisons dont les enseignes dataient du XIVᵉ siècle: maison des Trois Chandeliers (1358), maison des Balances (1343), maison du Châtel (1369), maison du Pot d’étain (1381), maison de l’Échiquier (1363), maison de la Clef (1387), maison du Panier (1346), maison du Chat (1345), maison du Paradis (1343), maison de la Seraine ou Sirène (1353), maison de l’Unicorne ou Licorne (1367), maison du Chapeau (1364), maison du Grand Godet (1364), maison du Chapeau rouge, etc. Nous nous bornerons à mentionner, toujours dans les trois îlots de la Cité, quelques maisons à image qui ne remontent pas au-delà du XVᵉ siècle: maison de l’Image Saint-Jacques (1415), maison de l’Image Notre-Dame (1427), maison de l’Image Saint-Nicolas (1456), maison de l’Image Saint-Pierre (1455). Il n’y a que la maison de l’Image Saint-Kristofle qui soit du XIVᵉ siècle (1385).

Les mêmes enseignes de maisons se retrouvent dans les{34} études de Berty sur la région du Louvre et des Tuileries[40], si ce n’est que les enseignes sont, en général, d’une époque bien postérieure. Quelques-unes ne datent que du XVIIIᵉ siècle, comme les suivantes: maison du Puits sans vin (1713), maison des Barreaux rouges (1700), maison du Grand Monarque (1719). Il n’y a que deux enseignes du XIVᵉ siècle: la maison des Trois Morts et trois Vifs (1334), dans la rue Saint-Honoré, et la maison du Pied de Griphon (1397), dans la rue du Chantre. Parfois, le propriétaire choisit une enseigne analogue à son nom: la maison de la Croix de fer appartient à Jacques Croix; la maison de la Moufle à Guillaume Mouflet. En certains cas, le changement d’une enseigne accuse une intention malicieuse: la maison du Saint-Esprit (1489), dans la rue du Champ-Fleuri, devient, en 1582, la maison de la Pantoufle; une vieille maison, qui n’avait pas eu d’enseigne jusqu’au milieu du XVIIᵉ siècle, prend tout à coup, en 1671, l’enseigne burlesque du Chat-lié, par allusion à certain Robert Challier, qui avait été propriétaire d’un hôtel voisin. Quant à l’enseigne suspecte du Dieu d’amours (1530), dans la rue Saint-Honoré, elle annonçait peut-être un mauvais lieu, comme il s’en trouvait beaucoup dans le vieux Paris, et tous avec des enseignes plus ou moins spéciales. Mais, en revanche, les bons sentiments pouvaient se faire jour à l’aide d’une enseigne: dans la rue Fromenteau, une vieille maison, qui avait pris pour enseigne, après la mort de Henri IV (1610), la Figure du feu roy Henry, changea d’enseigne, sans changer d’image ou de tableau, et s’intitula Maison de l’ami du cœur. Dans la même rue, Gilles Baudouyn, contrôleur de la Maison{35} du roi, donna pour enseigne, en 1657, à la maison qu’il possédait, le Portrait de Louis XIII. Gabrielle d’Estrées avait, dans cette même rue Fromenteau, un petit hôtel, que Henri IV acheta pour elle à M. de Schomberg, mais cet hôtel, ainsi que tous les hôtels des seigneurs et des nobles, ne portait pas d’autre enseigne qu’un écusson aux armes de Phelypeaux, qui en avait été le possesseur lorsqu’il eut acquis l’ancien hôtel de la Rose. La belle Gabrielle aurait dû rétablir cette enseigne-là.

La police d’autrefois n’avait rien à voir dans les enseignes, et la plus grande liberté était laissée aux propriétaires qui voulaient se donner le plaisir d’attacher à leur maison une enseigne burlesque, joyeuse ou même gaillarde. Il y avait seulement un léger droit à payer au voyer, pour changement d’enseigne. Dans la rue Saint-Honoré, la maison de l’Image Saint-Jean (1408) prit, en 1624, l’enseigne de la Vache couronnée. Rien n’était plus fréquent alors que de couronner, dans une enseigne, la vache, le bœuf, le cheval, le singe et même l’âne. On ne voyait, dans ces singuliers couronnements, aucune injure à la royauté. Ainsi la maison du Bœuf couronné (1416), qui avait adopté l’Image de Saint-Martin en 1489, devait, en 1719, échanger son saint contre un tableau représentant le Grand Louis ou le Grand Monarque. C’était une épigramme contre le Régent, duc d’Orléans, que d’inaugurer une enseigne de Louis le Grand à deux pas du Palais-Royal et de l’hôtel du cardinal Dubois.

Cette enseigne du Grand Monarque avait été une flatterie des bourgeois de Paris, sous le règne de Louis XIV. On la retrouve, dans divers quartiers, avec les dates de 1680{36} à 1700. Dans la rue Jean-Saint-Denis, près de la rue Saint-Honoré, elle avait succédé, en 1687, à l’enseigne de la Grimace, qui datait de 1603 et qui était peut-être un souvenir de ce bateleur populaire surnommé maître Grimache. Les rébus et les jeux de mots fournissaient des enseignes plaisantes à certains propriétaires de ce quartier. Par exemple, on trouvait, là comme partout ailleurs, des maisons Au Cygne de la Croix (1687), où le calembour (Signe) pouvait seul expliquer la présence d’un cygne au pied d’une croix. L’enseigne de l’Étrille fauveau (1577) reproduisait en rébus le sujet de ces vers de l’épître du Coq-à-l’âne, composée par Clément Marot:

Un autre rébus de Picardie, la Vertu de l’assurance, c’est-à-dire de l’A sur anse (1613), dans une enseigne de la Cité, rue du Chantre, ne fut peut-être pas beaucoup plus compréhensible, en créant l’enseigne de la Petite Vertu, dont nous ne connaissons pas la représentation figurée (1680). Il était encore plus facile de comprendre l’enseigne des Gracieux, que la prononciation transformait en Gras scieux et que le peintre avait représentés sous la figure de trois gros hommes sciant du bois.

Les alentours du vieux Louvre avaient conservé un grand nombre de très vieilles maisons, construites au commencement du XIVᵉ siècle, mais dont les enseignes primitives avaient été changées plusieurs fois depuis leur fondation. La maison de l’Image Saint-Pierre (1700), appartenant à{37} l’Hôtel-Dieu, n’avait pas moins de 500 ans; elle avait d’abord porté l’enseigne de l’Étrille (1353). Dans la rue des Poulies, la maison du Papegaut (Perroquet) n’avait cette enseigne que depuis 1426, mais elle en avait eu sans doute une autre, puisqu’elle était déjà construite en 1364. Une maison voisine, bâtie à la même époque, avait porté l’enseigne de la Licorne, en 1491; elle subsistait encore au commencement du XVIIIᵉ siècle et prenait alors le nom d’Hôtel des Parfums. Enfin, une des plus anciennes maisons du quartier, la maison des Trois Morts et trois Vifs (1334), avait été décorée, dès l’origine, d’un bas-relief sculpté, représentant la sombre légende si célèbre au moyen âge et contemporaine de la Danse macabre, selon laquelle trois chevaliers, allant s’ébattre à la chasse, étaient accompagnés à leur insu par trois squelettes chevauchant à côté d’eux et les conduisant à la mort. L’enseigne subsista pendant plus de deux siècles; la maison était encore debout en 1696, mais elle avait bien changé de destination, puisqu’elle portait alors pour enseigne l’Ile d’amour et qu’elle devait être occupée par des femmes de mauvaise vie.

La publication du premier volume de l’Inventaire sommaire des Archives hospitalières a fait connaître un grand nombre de maisons, la plupart très anciennes; mais toutes ces maisons, appartenant à l’Hôtel-Dieu, qui en était devenu propriétaire par le fait de donations et de legs charitables, avaient été louées au commerce et à l’industrie. C’est donc aux métiers de Paris qu’il faut rapporter la plupart de ces enseignes, qui ne furent pas changées tant que l’Hôtel-Dieu conserva la propriété des maisons. Cependant, ce fut la veuve Nicole de Villiers qui{38} fit don, à l’Hôtel-Dieu, en 1531, d’une maison à l’enseigne du Chat qui pêche, maison sise dans la rue du Petit-Pont. Le Château frileux, au coin de la rue Saint-Pierre-aux-Bœufs, dans la Cité, et la maison voisine de l’Écu de France, située au parvis Notre-Dame, avaient été loués au Bureau de la Ville, qui y siégea jusqu’en 1747. On peut encore citer une très belle maison, à l’enseigne de l’empereur Marc-Aurèle, dans la rue Taranne: elle avait été léguée à l’Hôtel-Dieu, le 2 septembre 1661, par Françoise Servais, veuve de Louis de Vanderbuch, dit Aved, peintre du roi. On trouvera, dans le chapitre des enseignes de marchands[41], la nomenclature de beaucoup de maisons à enseignes, que les administrateurs de l’Hôtel-Dieu louaient à bail et qui ne changèrent pas de nom, la plupart du moins, pendant trois ou quatre siècles, quoique ces maisons fussent occupées par des commerçants et des gens de métiers, plutôt que par des bourgeois et des familles du tiers état.

On peut, ce me semble, établir une différence notable entre les enseignes des maisons et celles des boutiques. Les enseignes des maisons étaient ou devaient être sculptées en pierre, ou modelées en terre cuite, quelques-unes contemporaines de la maison elle-même et ayant été engravées au ciseau dans la muraille même au-dessus du fronton de la porte; elles étaient généralement peintes ou dorées. Les images ou statuettes reposaient sur des piédestaux en pendentifs, ou s’abritaient dans des niches ogivales, plus ou moins ornementées et fleuronnées à la manière du style gothique. Un très petit nombre de ces{39} images étaient en métal, mais beaucoup sans doute en bois colorié. Il faut comprendre parmi ces enseignes les inscriptions et les monogrammes, qui ne figuraient pas seulement au-dessus de l’entrée principale, et qui souvent se trouvaient répétés en différents endroits de la façade. Malheureusement, le Paris ancien ayant à peu près disparu, depuis soixante à soixante et dix ans, par suite de la reconstruction des maisons, il est bien peu d’enseignes sculptées qui aient échappé aux démolisseurs.

Ainsi on voyait encore, à la fin du XVIIᵉ siècle, dans la rue Saint-André-des-Arcs, la maison de Jacques Coictier, le médecin de Louis XI, laquelle conservait au-dessus de la porte la représentation figurée d’un arbre chargé de fruits, avec cette devise en rébus: A l’Abricotier. Mais cette maison, bâtie sur l’ancien emplacement de l’hôtel de Navarre, près de la porte de Bucy, à l’endroit même où s’ouvre aujourd’hui le passage du Commerce, n’était plus celle de l’Éléphant, que Louis XI avait donnée à son médecin et que les héritiers de celui-ci firent rebâtir; on sait pourtant que la maison de l’Éléphant avait, sur le mur de sa cour intérieure, l’image sculptée d’un oranger ou d’un abricotier, chargé de fruits; ce qui expliquerait le changement de l’enseigne de l’Éléphant[42].

La belle enseigne de la Cour du Dragon, dans la rue de l’Égout-Saint-Germain, vis-à-vis de la rue Sainte-Marguerite, a survécu à ces deux rues disparues depuis vingt ans. Faisant suite à la rue Sainte-Marguerite, cette cour ou passage devait porter le même nom, et l’architecte{40}

avait eu l’idée de lui donner pour enseigne le dragon légendaire sous la forme duquel le diable apparut à sainte Marguerite et l’avala d’une seule bouchée; assez délicatement pour que la sainte ayant fait le signe de la croix dans les entrailles même du monstre en pût ressortir saine et sauve.—Et voilà pourquoi sainte Marguerite était invoquée par les femmes en couches. La porte monumentale au-dessus de laquelle on voit ce dragon issant d’un cartouche évidé, les ailes étendues et la tête fièrement dressée contre la console d’une fenêtre du premier étage, superbe sculpture du xviiᵉ siècle, qui donne une idée de ce qu’était naguère la statuaire des enseignes, se trouve aujourd’hui presque au coin du boulevard Saint-Germain et de la rue de Rennes,{41} au nº 50 de cette dernière. Par contre, on a détruit, vers la même époque, une maison de la rue du Four, ornée d’une enseigne représentant la Fontaine de Jouvence, petite sculpture du XVIᵉ siècle, un peu mutilée, dans laquelle cette fontaine semble placée sous l’invocation de Vénus dominant la vasque supérieure: une femme puise de l’eau, et de l’autre côté, un vieillard rajeuni s’éloigne. Cette jolie enseigne a été conservée; elle fait partie des collections si intéressantes du musée Carnavalet, ainsi que l’enseigne du Chapeau fort, grand feutre couvrant un fort bastionné, sculptée sur la façade de la maison d’un chapelier, rue de l’École-de-Médecine (XVIIIᵉ siècle).

Il ne reste plus guère de maisons anciennes portant des inscriptions et des monogrammes; signalons cependant, rue de la Huchette, au nº 14, la maison de l’Y, enseigne de chaussetier (lie-grègues), qui est entaillée dans la pierre,{42} au milieu d’un rond à bordure architectural et reproduite dans la ferrure des balcons. Il n’y a plus trace, dans la rue Mignon, d’une petite maison à porte cochère, sur laquelle on lisait cette inscription latine: «In fundulo, sed avito,» que Benserade traduisait plaisamment par ces mots: «Je suis gueux, mais c’est de race[43].» L’interprétation des monogrammes offrait encore plus de difficultés et d’obscurités que les devises et les rébus, qui, selon le caprice des propriétaires, s’attachaient au frontispice des maisons. Depuis le milieu du XVIᵉ siècle, par exemple, Catherine de Médicis avait fait sculpter, sur les colonnes des Tuileries, une foule de symboles mystérieux, avec des H et des C ou D entrelacés. Mais personne n’avait pu les expliquer avant l’abbé Terrasson, qui, le premier, en 1762, dans son Histoire de l’ancien hôtel de Soissons, y a reconnu les chiffres du roi et de Catherine de Médicis et des signes allégoriques de la viduité de la reine. L’helléniste J.-B. Gail a reproduit dans son Philologue[44] ce passage de Brantôme[45], qui explique une partie de l’énigme: «Nostre reyne, autour de sa devise que je viens de dire, y avoit fait mettre des trophées, des miroirs cassez, des éventails et pennaches rompus, des carquans brisés, et des pierreries et perles espandues par terre et les chaînes toutes en pièces, le tout en signe de quitter toutes bombances mondaines, puisque son mary estoit mort.» Quant au chiffre, qu’on a pris tour à tour{43} pour le monogramme de Diane de Poitiers et celui de la reine et de Henri II, Catherine, peut-être confondant à dessein, l’avait fait insculpter non seulement sur les colonnes du palais des Tuileries, mais encore sur l’arcade de la rue de Jérusalem, construite et sculptée par Jean Goujon, et sur la colonne qui lui servait d’observatoire et qui seule subsiste du palais qu’avait bâti pour elle l’architecte Jean Bullant sur l’emplacement de la Halle au blé actuelle[46].

Il est à regretter que les érudits du XVIᵉ siècle n’aient pas{44} recueilli les belles inscriptions grecques qui avaient été gravées sur les maisons du poète Baïf et du jurisconsulte Pasquier. C’étaient là des enseignes bien dignes de ces illustres savants.

Nous avons dit que les hôtels des grands seigneurs ne portaient pas d’autres enseignes que leurs armoiries sculptées, peintes ou dorées, souvent avec leurs devises. Au commencement du XVIIᵉ siècle, il y eut quelques inscriptions plus simples et plus faciles à comprendre, car la langue héraldique n’était pas à la portée de tout le monde: le nom du propriétaire fut donc inscrit avec ses titres sur le linteau de la porte d’honneur de son hôtel, quelquefois avec la date de la construction de cet hôtel. Plus tard, on abrégea cette inscription, et le cardinal de Richelieu avait fait graver ainsi, en lettres d’or, ces deux mots seulement: Palais Cardinal, au-dessus de la principale entrée de son palais. Cette inscription elliptique fut, au dire de Sauval, dix ans durant, et bien maltraitée et bien contrôlée tout ensemble[47]. «Balzac, en 1652, ajoute Sauval, prétendoit que cette inscription n’étoit ni grecque, ni latine, ni françoise; et pour lors écrivit qu’il ne pouvoit souffrir des incongruités en lettres d’or, et ce frontispice fastueux, par l’ordre de ses supérieurs. Outre que cette critique ne fut pas trop bien reçue pour un Socrate chrétien, dont il avoit pris la qualité, c’est que pas un grammairien ne prit son parti, tant s’en faut: on prétendit que c’étoit un gallicisme, et même consacré par un usage aussi vieux que l’Hôtel-Dieu, les Filles-Dieu, la place Maubert.» La même critique{45} se renouvela plus tard, avec plus d’acrimonie, lorsque le chancelier Séguier eut fait graver ces deux mots: Hôtel Séguier, au-dessus du portail de son hôtel, dans la rue de Grenelle-Saint-Honoré, hôtel qui n’avait pas eu d’inscription, quand il appartenait au duc de Bellegarde et à Gabrielle d’Estrées, duchesse de Liancourt. «Si Balzac eût vu une telle usurpation, dit Sauval, peut-être s’en fût-il plaint aussi bien que de celle du Palais Cardinal.»

Ces inscriptions, qui sont de véritables enseignes de maison, ont toujours été en usage depuis, même en pleine République de 1793; on a lu longtemps sur le fronton de la porte de l’hôtel de la Trémoille, au nº 50 de la rue de Vaugirard, cette inscription bizarre: Hôtel de la Fraternité. Quelques hôtels ont gardé de ces temps un souvenir singulier; c’est ainsi qu’on lit encore sur l’hôtel du quai de la Tournelle, portant le double numéro 55, 57, cette inscription: Hôtel ci-devant de Nesmond; un de ses voisins était et est demeuré l’Hôtel du ci-devant président Rolland. Des inscriptions semblables se retrouvent encore, au Marais notamment. Au reste, les enseignes et les dénominations des maisons étaient moins monotones et plus pittoresques que les numéros par rue, comme à l’origine du numérotage, ou par section circulaire, comme cela se fit d’une façon assez peu intelligible à l’époque du Directoire. Nous regretterons donc, pour la distraction des yeux et de la pensée, cette multitude d’enseignes variées, parfois si singulières et si amusantes, qui témoignaient du caprice ingénieux des bourgeois de Paris; nous ne sommes pas fâché de voir surgir çà et là quelques protestations à cet égard. Par exemple, quand la rue de Rivoli, en vertu de{46} la loi du 4 octobre 1849, fut prolongée jusqu’à l’Hôtel de ville, M. Henri Labrouste, architecte de la maison nº 122, fit sculpter sur la façade, par Thomas Gruyère, un grand bas-relief portant la date de 1855, à l’usage de cadran solaire et symbolisant le temps vrai et le temps moyen: le Temps vrai élève un miroir sur lequel rayonne l’heure de midi; le Temps moyen consulte une horloge. Trois petits génies complètent l’allégorie: à droite, le Matin versant la rosée; à gauche, le Soir couronné d’étoiles; au milieu, le Midi tenant un flambeau et des dards; au-dessous on lit cette inscription morale et philosophique: Vera intuere, media sequere (contemple le temps vrai, mais suis le temps moyen[48]).{47}

LES enseignes des marchands ont été certainement bien postérieures à celles des maisons; ces enseignes, qui servaient à distinguer entre elles les industries et à empêcher de confondre une maison de commerce avec une autre, n’étaient pas d’une nécessité absolue, puisque toutes les maisons eurent leurs enseignes depuis la fin du xiiiᵉ siècle et que l’enseigne de la maison suffisait pour la boutique. Celle-ci, d’ailleurs, avait en quelque sorte son enseigne parlante, puisque les marchandises qu’on devait y trouver étaient exposées plus ou moins simplement aux regards du public. Cet étalage, il est vrai, n’avait aucune analogie avec les pompeux et brillants étalages de nos magasins. La boutique, qu’on nommait fenêtre ou ouvroir, au{48} moyen âge, ne ressemblait guère, en effet, à une boutique du Palais-Royal ou des boulevards du Paris moderne. C’était généralement une salle basse du rez-de-chaussée, très obscure et très enfumée, communiquant de plain-pied avec la rue, par une porte étroite, toujours ouverte, excepté dans les plus grands froids; une large baie, sans vitrage, représentait une espèce de fenêtre, qui ne se fermait que la nuit avec des volets, et devant cette fenêtre, à hauteur d’appui, une tablette assez étroite servait à l’exposition permanente des marchandises ou des denrées qui s’offraient en nature au choix des passants. Ce qui rendait les boutiques si sombres à l’intérieur, c’était moins le peu de largeur des rues que les auvents énormes destinés à protéger les passants et les marchandises contre la pluie et le soleil. Les enseignes ne pouvaient être visibles, dans la rue, que si elles débordaient la ligne des auvents et se balançaient dans l’air au-dessus d’eux, à l’extrémité de longues potences en fer.

Il en résulta naturellement que les marchands se contentèrent longtemps des enseignes de leurs maisons, sans en ajouter à leurs boutiques, d’autant plus que la plupart des maisons étaient fort étroites, quoique très élevées, et n’avaient pas plus d’une boutique, avec deux fenêtres de façade. On s’explique ainsi comment toutes les maisons furent garnies d’enseignes, longtemps avant que les boutiques en eussent aussi pour leur propre compte. Il est, d’ailleurs, bien difficile de reconnaître les enseignes, qui appartenaient aux boutiques plutôt qu’aux maisons, car les unes et les autres, qui devaient différer de forme, d’aspect et de disposition, représentent d’ordinaire les mêmes images et affectent les mêmes dénominations. Ainsi, dans{49} nos archives domaniales, les chartes et les actes qui concernent la propriété foncière des maisons de Paris n’indiquent que les enseignes de ces maisons et passent sous silence celles des boutiques. On a lieu de s’étonner que les érudits qui ont parlé des enseignes en général, aient négligé de faire aucune distinction entre ces deux catégories d’enseignes, n’ayant ni la même origine, ni le même but, ni le même caractère. Nous ne serions pas éloigné de croire que les changements d’enseigne, si fréquents aux XVᵉ et XVIᵉ siècles, accusent non seulement des changements de propriétaires dans les maisons qui changeaient d’enseigne, mais des changements de commerce et d’industrie dans les boutiques qui dépendaient de ces maisons. D’après les renseignements certains que nous fournissent trois sources principales de documents authentiques—savoir: deux articles d’Adolphe Berty sur les Trois Ilots de la Cité, publiés en 1860 dans la Revue archéologique; trois volumes de la Topographie du vieux Paris (quartier du Louvre et quartier Saint-Germain), par le même auteur, et l’Inventaire des Archives hospitalières de Paris—les maisons, à quelques rares exceptions près, sont mentionnées sans aucune désignation, avant le XIVᵉ siècle; c’est seulement au XVᵉ siècle que les enseignes apparaissent de tous côtés et qu’elles subissent souvent deux ou trois transformations dans le cours de ce siècle-là; ces transformations d’enseigne et ces changements de nom se continuent pendant les deux siècles suivants; à partir de l’édit de police de 1661, les enseignes de maison disparaissent presque complètement et cèdent la place aux enseignes de marchand.

L’enseigne la plus ancienne qu’on ait citée jusqu’à pré{50}sent[49], serait celle de la Corbeille, aux Champeaux, c’est-à-dire sur l’emplacement même où Philippe-Auguste avait fait construire les Halles en 1180; or, cette maison à enseigne, qui aurait existé, à cet endroit-là, vingt-six ans plus tard (1206), nous semble bien problématique, et le fait mériterait d’être appuyé sur une preuve incontestable, qu’Adolphe Berty n’a pas donnée avec son exactitude ordinaire dans son beau travail sur les Enseignes de Paris avant le XVIIᵉ siècle. On a cité aussi, sous la date de 1212, une autre enseigne, celle de l’Aigle, dans le cloître Notre-Dame; mais la preuve fait également défaut à cette citation. Dans tous les cas, ce ne serait pas là une enseigne de marchand. C’est dans nos chapitres consacrés aux hôtelleries et aux cabarets[50] qu’on trouvera plusieurs enseignes dont l’existence est bien constatée et qui datent de la même époque à peu près. Quant aux images de saint et de sainte qui peuvent avoir servi d’enseignes à des boutiques aussi bien qu’à des maisons, nous en parlerons dans le chapitre des enseignes de corporation et de confrérie[51]. Il s’agit, toutefois, de rechercher ici quelles sont les premières enseignes qui peuvent avoir été appendues par des marchands aux maisons où ils avaient leurs ouvroirs. Ces enseignes seraient donc, à notre avis, celles qui offrent quelque instrument de travail ou quelque autre objet applicable à telle ou telle profession, à tel ou tel commerce. Il suffira de relever ces enseignes marchandes, dans les savantes recherches d’Adolphe Berty sur trois{51} îlots de la Cité et sur le quartier du Louvre; la Cité et le Louvre étant les deux plus anciens quartiers de Paris.