[Pg 1]

Routes conduisant à la Petchora.—Le Volga.—Mouvement de la navigation.—Iaroslav.—Vologda.—Nijni-Novgorod.—Les populations finnoises du Volga.—Les Bulgares.—Lutte des Finnois contre les Russes.—La colonisation slave.—Les Tatars.

Qui a bu boira, affirme un proverbe; qui a voyagé voyagera, pourrait-on dire non moins justement. Revenu depuis dix mois du Grönland, l'inaction me pesait. La nostalgie des pays du Nord m'avait pris, de ces pays où j'ai passé heureux tant d'étés dans le désert des montagnes et dans le silence des forêts. Elles sont si belles, si grandioses, ces solitudes mortes, si étranges dans leur fugitive parure d'éclatantes colorations, qu'elles laissent toujours l'envie cuisante de les revoir.

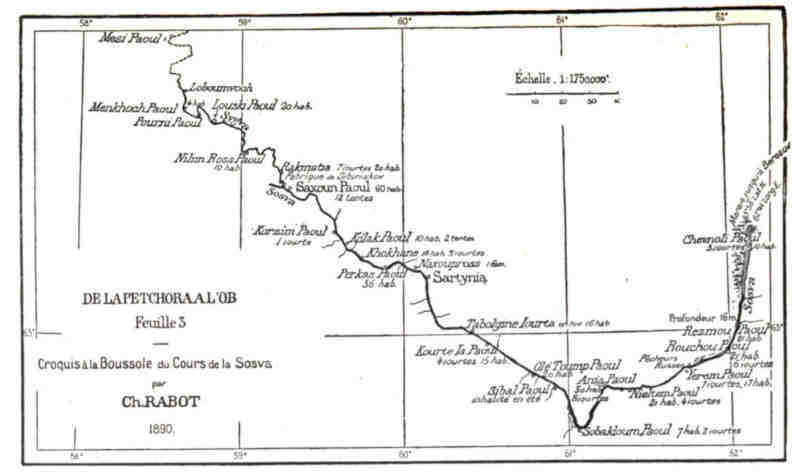

Après avoir exploré la Laponie, mes recherches m'avaient conduit en 1885 sur les bords de la mer Blanche. Pour continuer les études d'histoire naturelle[Pg 2] et d'ethnographie commencées dans ces voyages, il me restait à aborder les régions situées à l'est de cette mer: le bassin de la Petchora, l'Oural septentrional et la Sibérie.

Avant la relation de notre exploration, indiquons rapidement l'aspect de ces pays.

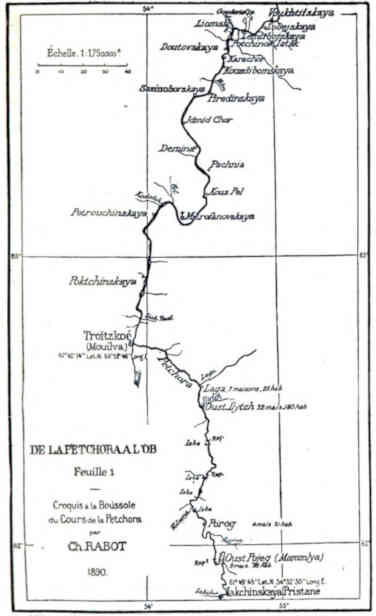

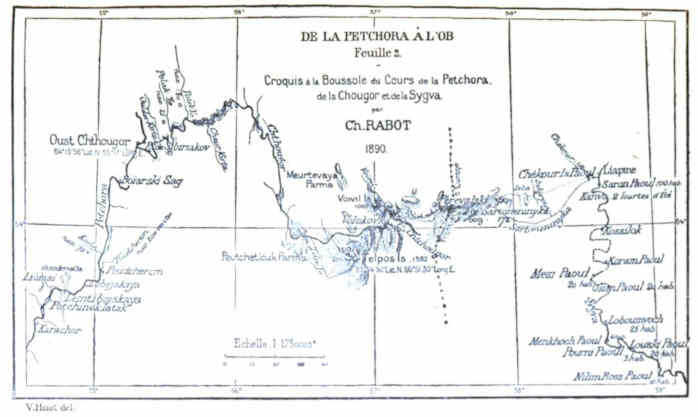

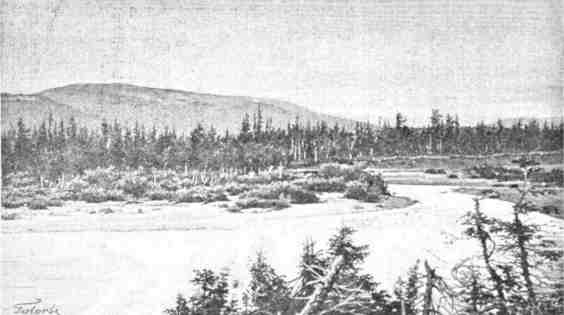

La Petchora, que nous proposons de descendre jusqu'aux abords du cercle polaire, est un des fleuves les plus grandioses d'Europe. La longueur de son cours est évaluée à 1 483 kilomètres[1] et la superficie de son bassin aux deux tiers de celle de la France. Seuls le Volga, le Don et le Dnièpr ont un développement supérieur. Ce vaste territoire, comme toute la zone boréale de l'ancien continent, présente deux aspects très différents. Le long de la côte de l'océan Glacial s'étend l'immense solitude des toundras, vastes plaines dépouillées d'arbres, marécageuses, continuant dans l'intérieur du continent l'uniformité de la mer qu'elles bordent. En arrière de ce désert commence la grande forêt de la Russie septentrionale. Sur des milliers de kilomètres s'étend une futaie ininterrompue d'arbres verts. A la monotonie aride de la toundra fait suite une uniformité verte, non moins triste et non moins poignante. Par le paysage, par la nature de ses produits et par la rigueur de son climat, le bassin de la Petchora appartient déjà au nord asiatique, et avec juste raison un naturaliste anglais a donné à cette région le surnom de Sibérie européenne. Vous passez l'Oural, un instant le pays devient intéressant par le spectacle de montagnes pittoresques, puis, de l'autre côté de la chaîne, vous retombez dans une plaine pareille à celle[Pg 3] du versant européen, avec la même forêt et de mêmes grands fleuves. Dans le bassin de l'Obi comme dans celui de la Petchora, partout c'est le même aspect. Vous parcourez des centaines de kilomètres et il vous semble toujours être au même endroit. C'est l'infini en monotonie. Tout l'intérêt du voyage est dans l'étude des habitants.

[1] Strelbitzky.

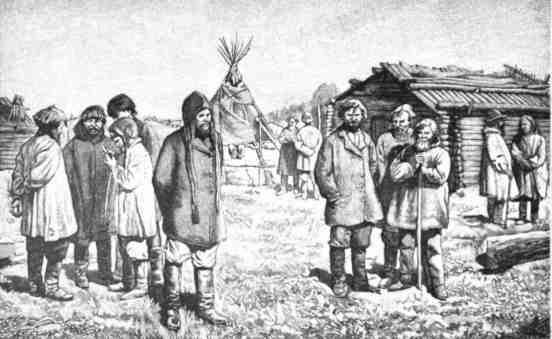

N'ayant rien appris de la civilisation, les indigènes de ces régions boréales offrent le spectacle de l'existence menée par nos ancêtres préhistoriques. En examinant les instruments en os qu'ils fabriquent, on comprend ceux que les fouilles mettent au jour dans nos pays, et à la lumière de cette comparaison les objets de l'âge de la pierre perdent leur anonyme. Pour mieux comprendre l'homme des temps géologiques, nous irons une fois de plus étudier les primitifs, les Zyrianes de la Petchora et les Ostiaks de l'Oural. Dans la nature, tout se modifie, les animaux, les pierres, les plantes; l'homme sauvage seul ne change pas.

Une fois le plan de l'exploration approuvé par le Ministre de l'instruction publique, je sollicitai les bons offices du gouvernement impérial. Le succès d'une expédition en Russie dépend de la qualité de vos recommandations; avec l'appui des fonctionnaires tout devient aisé, sans leur concours les difficultés restent invincibles. A la demande du service des missions scientifiques toujours soucieux d'assurer le succès de ses collaborateurs, le gouvernement impérial voulut bien m'accorder son appui. En même temps, la Société de Géographie de Saint-Pétersbourg me promit son puissant patronage avec une amabilité dont je lui garde une profonde reconnaissance. Que MM. de Séménov et Gregoriev, président et secrétaire général de cette importante association scientifique,[Pg 4] veuillent bien agréer ici l'expression de mes remerciements. A leurs judicieux conseils et à leur bienveillante intervention je dois la réalisation de mon programme.

Pour atteindre la Petchora, trois routes s'offrent au choix du voyageur.

La première part d'Arkhangelsk, passe par Pinéga, Mézène, et débouche dans la Petchora à Oust-Zylma. D'Arkhangelsk à Oust-Zylma, le pays et les indigènes sont peu intéressants, et à partir de cette dernière ville on doit remonter la Petchora à contre-courant pour atteindre l'Oural: d'où fatigues et perte de temps.

La seconde route a pour point de départ Vologda; elle suit la Soukona, puis la Vytchégda jusqu'à Oust-Syssoltsk, traverse ensuite une région marécageuse sur une mauvaise chaussée. Avec les lourds bagages que l'on traîne avec soi au début d'un voyage, cet itinéraire n'est guère pratique.

La troisième route est tracée par le Volga[2], puis par la Kama et ses affluents jusqu'à Tcherdine. Ces rivières forment une partie de la grande artère commerciale de la Russie et amènent le plus aisément du monde à 300 kilomètres seulement de la vallée supérieure de la Petchora. Et cette dernière distance est facilement parcourue sur des cours d'eau, puis sur un étroit portage. Cette route est la plus facile et en même temps la plus intéressante de toutes celles aboutissant à la Petchora. Vous traversez la partie active de la Russie et au milieu de ce mouvement vous rencontrez des populations figées dans un[Pg 5] passé vieux de plusieurs siècles. Les indigènes de la Russie orientale ont conservé leurs costumes archaïques, leurs usages particuliers, même leurs pratiques païennes. Il y a là des gens intéressants, dont l'étude est une introduction nécessaire à celle des Zyrianes et des Ostiaks, leurs cousins germains. Pour toutes ces raisons, je me décidai à prendre la route du Volga, et le 19 juin 1890 je quittai Saint-Pétersbourg, à destination de Rybinsk, par le chemin de fer de Moscou.

[2] Suivant l'usage français nous écrivons le Volga. En russe, on sait que le nom de ce fleuve est, au contraire, féminin.

Après vingt-trois heures de route, nous arrivons à destination. Autour de la gare une grande plaine mélancolique; pas un mouvement de terrain indiquant le voisinage d'un fleuve. Nous montons en voiture, traversons au galop la ville, puis tout à coup nous voici sur le bord d'un énorme trou rempli d'eau. La terre est fendue là brusquement en une large crevasse au fond de laquelle traîne une rivière. C'est le Volga.

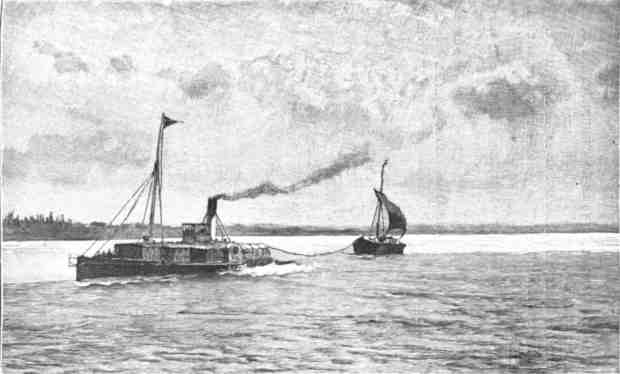

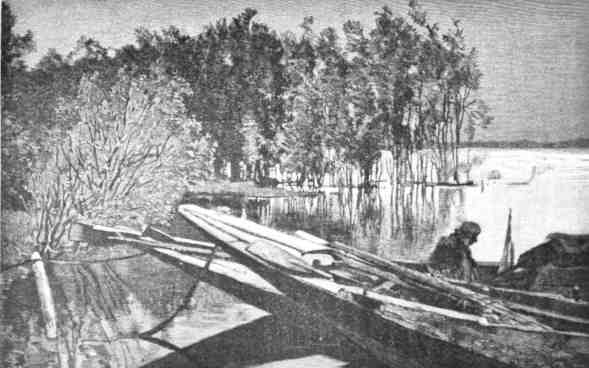

Le fleuve est tout obstrué d'énormes chalands et le bleu du ciel rayé de centaines de mâts. On dirait une forêt ébranchée poussée au milieu de l'eau. Nous nous embarquons, le vapeur part et la file des bateaux s'allonge toujours; on la croit terminée et un peu plus loin elle recommence. Au delà du port le paquebot croise des remorqueurs tirant une escadrille de pesantes barques; après apparaissent de longs trains de bois avec de petites maisonnettes et une nombreuse population, hameaux flottant à la surface du fleuve, puis ce sont des barges aux formes lourdes et massives comme devait en avoir l'arche de Noé. Sans cesse, jour et nuit, la procession de bateaux monte le Volga, apportant les blés de la Russie centrale, le sel et les poissons de la Caspienne, les fers de l'Oural,[Pg 6] les denrées de la Sibérie et de la Perse, les marchandises du Nord et du Midi. En moyenne, chaque année, 14 000 bateaux montés par 300 000 hommes circulent sur le haut fleuve pendant les six mois de navigation. Comme une marée montante, l'Asie pénètre par le Volga à travers la Russie jusqu'à 300 kilomètres de Pétersbourg. Spectacle absolument nouveau pour nous autres Occidentaux; la vue de ce mouvement donne la sensation d'une autre partie du monde, vous devinez l'approche de l'Asie.

Quelques heures après avoir quitté Rybinsk, je débarquai à Iaroslav pour me rendre le lendemain à Vologda. Mon itinéraire sur la Petchora traversant la partie orientale de l'immense gouvernement dont cette ville est le chef-lieu, on m'avait recommandé d'aller présenter mes devoirs au gouverneur. De Iaroslav à Vologda c'est un voyage de 300 kilomètres, une simple excursion pour les Russes, habitués à ne compter les distances que par 1 000 kilomètres.

Le trajet se fait par un chemin de fer à voie étroite. Un seul train par jour circule dans chaque sens, la vitesse du convoi est de 19 kilomètres à l'heure, jugez du trafic du pays et de l'agrément du voyage.

Après avoir roulé pendant onze heures avec une lenteur de sommeil, j'aperçois tout à coup au bout d'une plaine trente-cinq tours, dômes et minarets qui émergent du sol comme de la pleine mer. C'est Vologda. Pour 18 000 habitants la ville compte 54 églises. C'est une des plus fortes proportions que l'on trouve en Russie, où Dieu sait si les églises sont nombreuses.

Les villes russes, il faudrait toujours les regarder de loin, et ne jamais y entrer. A distance, leur panorama d'églises multicolores les fait paraître magnifiques;[Pg 7] lorsque vous y pénétrez, vous n'y trouvez qu'un grand village.

Vologda est située sur les bords de la Vologda, affluent de la Soukona qui se jette elle-même dans la Dvina du Nord. De Vologda à Arkhangelsk, ces rivières forment une voie fluviale parcourue par des paquebots pendant la belle saison. Souvent la baisse des eaux arrête la navigation; aux personnes qui voudraient entreprendre ce voyage on doit par suite conseiller de le faire au plus tard dans la première quinzaine de juillet.

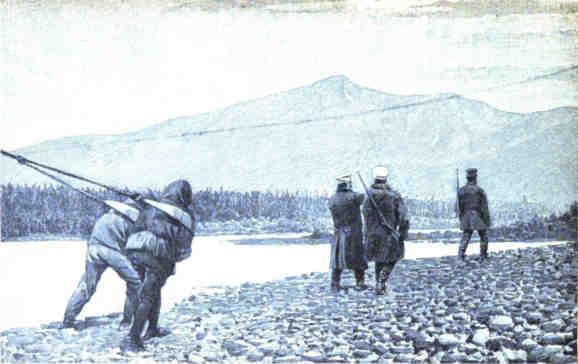

Le gouverneur de Vologda me fit un fort aimable accueil. Il eut la bonté de me remettre un otkrytyilist, c'est-à-dire une lettre générale de recommandation pour les autorités de la province, et de prescrire l'envoi d'un ouriadnik (gendarme de campagne) à ma rencontre sur la Petchora. La présence de ce soldat aurait pour effet d'aplanir toutes difficultés s'il s'en présentait.

De retour à Iaroslav, je continuai ma route sur le Volga. Jusqu'à Nijni-Novgorod la navigation dure trente-cinq heures.

Toujours la même impression. Le paysage n'est pas grandiose, il ne frappe pas, mais à chaque instant, l'attention est attirée par une scène amusante ou par un motif de croquis gai ou curieux.

Au coucher du soleil le panorama devient extraordinaire. Sur un ciel pourpre s'enlèvent en vigueur les églises éparses dans la campagne. Les dorures des dômes semblent en feu, et à travers les croisillons des campaniles apparaissent des pans de ciel rouge comme de gros cierges allumés appliqués sur les murailles blanches.

Le 25 juin au matin, voici Nijni-Novgorod, cette[Pg 8] ville fameuse dont le nom éveille dans l'imagination une fantasmagorie de scènes pittoresques.

Le soleil est de feu, le ciel d'un bleu éclatant, et partout des blancheurs vibrantes. Devant nous se dresse une colline de remparts, de tours, de clochetons et de minarets, tout cela d'un relief extraordinaire sous la lumière éblouissante. A droite c'est une plaine de maisons basses, dominée par une énorme cathédrale rouge, étincelante d'or et de reflets métalliques; autour, deux fleuves, le Volga et l'Oka, larges chacun d'un kilomètre, et peuplés de bateaux.

Devant le port, les rues sont sales, mal pavées, bordées de constructions en briques badigeonnées à la chaux. Nulle part un magasin de quelque apparence, nulle part un restaurant ayant bon air; rien que des échoppes et des cabarets. Ici nous sommes dans la partie active de Nijni et l'on pourrait se croire dans un faubourg. A part les luxueux étalages de Pétersbourg et de Moscou, je n'ai vu en Russie aucun magasin comparable à ceux de nos plus modestes villes de province. Ne croyez pas pourtant ces boutiques mal approvisionnées: telle échoppe d'aspect misérable renferme pour des centaines de mille francs de marchandises.

Partout l'animation est grande. Dans la foule, peu ou point de chapeaux, rien que des casquettes. Voici des marchands, tout de noir vêtus, avec une grande et ample lévite, des moujiks avec la traditionnelle chemise rouge, des Tatars coiffés de bonnets en peau de mouton, des marchands de poissons secs, d'autres chargés de chapelets de biscuits, des mendiants déguenillés, des nonnes, et au milieu de cette cohue un va-et-vient incessant de drochki et de véhicules[Pg 9] bizarres. En Russie, quiconque a quelques sous en poche va en voiture.

Sur la presqu'île entre le Volga et l'Oka, est située la ville de la foire. A ce mot de foire, ne vous représentez pas un fouillis pittoresque de baraques, d'échoppes et de cirques en plein vent. Rien de plus banal que cette ville, un vaste damier de maisons basses disposées au rez-de-chaussée en magasins, avec des églises, des hôtels, des restaurants de toute catégorie, des théâtres, des cafés-concerts et le reste. Pour le moment, tout est désert. C'est un quartier habité seulement quelques semaines, et le reste du temps abandonné.

La foire est ouverte le 25 juillet, par un service divin, et close officiellement le 6 septembre; mais l'évacuation des marchandises n'est guère achevée avant le 20.

Le chiffre des affaires qui se traitent à Nijni pendant cette période d'un mois et demi varie de 625 à 750 millions de francs. C'est, comme on le sait, le principal événement dans la vie économique de la Russie. A Irbit, dans la Sibérie occidentale, au mois de février, se tient une seconde foire, moins importante, mais encore très fréquentée.

De Nijni rayonnent de nombreuses lignes de navigation sur le Volga et ses affluents. Quatre compagnies font le service jusqu'à Astrakane; trois vont à Perm par la Kama, une à Oufa par la Kama et la Bielaya, une également à Viatka par la Kama et la Viatka. Enfin, de Nijni des vapeurs remontent l'Oka jusqu'à Riazane. Ces différentes rivières qui s'embranchent sur le Volga, comme des rameaux sur un tronc, portent la vie à un territoire dont la superficie est triple de celle de la France. Sans le Volga, la[Pg 10] Russie aurait été un désert fermé à la colonisation.

Tous les vapeurs du Volga et de la Kama font escale à Kazan; j'avais donc le choix. La meilleure compagnie est celle de Caucase et Mercure. Ses steamers du type américain offrent le luxe et le confort des grands paquebots. Ces superbes vapeurs sont commandés, m'a-t-on dit, par des officiers de la marine impériale, un gage de sécurité dont les gens prudents ne doivent pas faire fi. La navigation sur le Volga est souvent dangereuse en automne lorsque les eaux sont basses. Pendant mon séjour en Russie, plusieurs naufrages suivis de morts d'hommes ont eu lieu sur ce fleuve.

Pour me rendre à Kazan, je pris la compagnie Samoliote qui a le service de la poste.

Le prix du passage de Nijni à Kazan, pour une distance de 400 kilomètres, est seulement de 6 roubles; en payant le prix de deux billets, j'ai la jouissance exclusive d'une spacieuse cabine établie sur le pont. En Russie les tarifs des transports sont très bas et calculés en raison inverse des distances. Ainsi de Nijni à Perm, pour un voyage de 1 700 kilomètres, il n'en coûte en troisième que 3 roubles, 9 francs au cours d'alors.

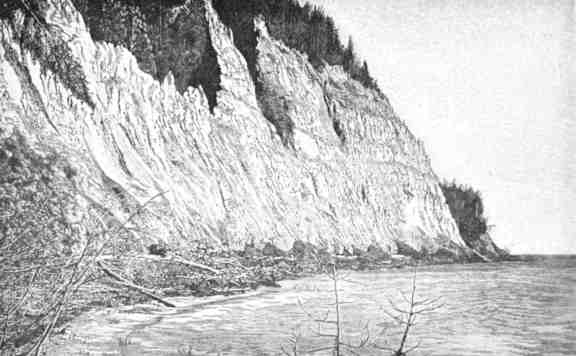

A partir de Nijni-Novgorod le paysage est indifférent. Le Volga devient large de 1 000 à 1 500 mètres, avec des eaux jaune sale. La rive droite présente généralement des escarpements, rebords du ravin creusé par le fleuve; à gauche, ce ne sont qu'îles de sable, prairies et terres basses.

Aux environs de Nijni commence la région finnoise. Le bassin moyen du Volga est une mosaïque de races. Grande route ouverte entre la Russie centrale et l'Asie, ce fleuve a été suivi par les peuples[Pg 11] qui marchaient vers l'Occident et ceux qui voulaient s'ouvrir le chemin de l'Orient. Chaque invasion a amené dans le pays une race nouvelle, et chaque race s'est ensuite établie au milieu de ses voisins. Vous trouvez ainsi côte à côte des Finnois, des Tatars et des Russes. Chacun de ces différents peuples n'est point cantonné dans un territoire nettement délimité: à côté d'un groupe finnois vous rencontrez un village tatar et au milieu des Musulmans des Russes. Comme de puissants torrents, les grands courants des invasions passées par la vallée du Volga ont rompu la masse compacte des populations primitives, et de l'ancien niveau humain il ne reste que des témoins pareils à ces collines isolées au milieu des plaines, vestiges d'antiques formations géologiques.

Dans la région que nous traversons, le substratum ethnique a été formé par les Finnois et par les Bulgares. Ce dernier peuple a aujourd'hui disparu; mais grand a été son rôle, et durable a été son influence sur les populations. Il a constitué le premier centre de civilisation dans la Russie orientale.

Les Bulgares habitaient la région de Kazan et probablement s'étendaient dans la vallée inférieure de la Kama. Les ruines de Bolgar, leur capitale, se trouvent près du village Ousspenskoyé, sur la rive gauche du Volga, à 7 kilomètres du fleuve, un peu en aval de son confluent avec la Kama.

Le moine Nestor, le Grégoire de Tours de la Russie, mentionne simplement les Bulgares. Tous les renseignements que nous possédons sur ces anciens habitants de la vallée du Volga viennent des Arabes, avec lesquels il a été en contact dès le Xe siècle.

Les Bulgares étaient un peuple commerçant, en possession du monopole des échanges entre l'Europe[Pg 12] et l'Asie centrale, comme l'ont aujourd'hui les Russes. Aux Arabes ils fournissaient les marchandises du Nord, et aux Finnois celles d'Asie, que ceux-ci transportaient ensuite en Occident.

Du pays des Bulgares pour parvenir dans l'Europe occidentale, les marchandises d'Orient suivaient deux routes différentes. Une partie remontait la Kama, puis, par l'intermédiaire des Permiens, descendait la Dvina ou la Petchora et atteignait l'océan Glacial, d'où les Normands les transportaient par mer en Occident. La découverte de monnaies sassanides, indo-bactrianes, koufiques, anglo-saxonnes, germaniques, et d'objets indous ou chinois dans la vallée de la Kama a permis de jalonner cet ancien itinéraire du commerce de l'Orient. La seconde route était tracée par le haut Volga et exploitée par les Mériens, les ancêtres des Tchérémisses. Par cette voie les produits de l'Asie parvenaient à Novgorod.

Les Normands sont venus jusqu'à Bolgar. Heyd n'hésite pas à reconnaître des Scandinaves dans de prétendus marchands russes descendus en bateaux par le Volga[3].

[3] «Ce nom (de Russe), qu'ils se donnaient eux-mêmes, leur stature haute et élancée, leurs usages singuliers que décrit Ibn Fosslan pour les avoir vus lui-même en 920, tout cela démontre suffisamment, écrit le savant historien, qu'il ne s'agit pas ici de ces tribus slaves auxquelles le nom de Russes n'a été donné que par la suite des temps, mais de tribus scandinaves.» Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyen âge. Leipzig. Harrassowitz.

Des traces d'influence scandinave sont encore aujourd'hui reconnaissables chez les Tchérémisses, comme nous l'expliquerons plus loin. Il faut donc agrandir considérablement vers l'est la zone de pénétration des anciens Normands.

[Pg 13]

Les Bulgares vendaient aux Arabes des nattes en écorce de tilleul, industrie encore actuellement répandue dans la vallée du Volga, du miel et de la cire fournis par les Finnois, grands éleveurs d'abeilles, de l'ambre venu des bords de la Baltique par l'intermédiaire des Scandinaves et des Mériens, enfin de l'ivoire de mammouth et des fourrures du Nord apportés par les Permiens. Ce dernier commerce prit une très grande importance après que Zobeïda, femme d'Aroun al-Raschid, eut mis à la mode en Orient les pelisses de zibeline et d'hermine. Il y a dix siècles, comme aujourd'hui, la mode était souveraine. Les Arabes achetaient en outre des peaux de loutres, de castors, de martes et de renards noirs. Ce dernier article était expédié jusqu'en Espagne. En échange de ces pelleteries, les Asiatiques apportaient à Bolgar des pierres précieuses, des perles de verre, des étoffes de soie, des bijoux et probablement aussi des kauris (Cypræa moneta) qui leur venaient des Indes par caravanes. Dès cette époque les Finnois du Volga employaient ce coquillage comme bijoux[4]. Enfin, les habitants de la vallée moyenne du Volga expédiaient du blé dans le nord-ouest de la Russie. En 1229, les Bulgares sauvèrent la Russie sousdalienne d'une famine terrible par leurs envois de céréales.

[4] Dans les tombes des Mériens, le comte Ouvarov a trouvé des kauris.

Le commerce n'attirait pas seul les Arabes sur le Volga; les curieux y venaient aussi pour jouir du spectacle, absolument étrange pour les Orientaux, d'un pays où, durant l'été, une pâle clarté prolonge le crépuscule jusqu'à l'aurore. La longueur du jour en été et sa brièveté en hiver sont mentionnés par[Pg 14] tous les auteurs arabes comme des phénomènes absolument extraordinaires[5]. Suivant la pittoresque expression du savant colonel Yule, Bolgar était pour le monde arabe ce qu'est Hammerfest pour les touristes du XIXe siècle.

[5] Voir la Géographie d'Edrisi, traduite par Jaubert, 1840, et Voyages d'Ibn Batoutah.

Frappé par la haute civilisation des Arabes, Almas, fils de Silkah, roi de Bolgar, envoya à Bagdad en 921 des ambassadeurs chargés de lui amener des savants versés dans l'étude du Coran et des architectes pour élever des mosquées et des forteresses. Le khalife répondit à sa demande en lui envoyant Sohoussen el-Rassi et Akmed ibn Fosslan, celui-là même qui nous a laissé de précieux renseignements sur Bolgar.

Almas se convertit[6] à l'islamisme, ses sujets suivirent son exemple, et jusqu'en 1573 la vallée moyenne du Volga fit partie du monde musulman. C'est la région la plus septentrionale où ait pénétré l'influence arabe. Avec le zèle des néophytes, les Bulgares essayèrent de faire des prosélytes parmi les Slaves, et tentèrent de convertir à leur foi Vladimir, qui devait introduire parmi ses sujets le christianisme byzantin.

[6] D'après la chronique de Kaswing, la conversion des Bulgares à l'islamisme n'aurait eu lieu que dans la première moitié du XIIe siècle; suivant Ibn Fosslan, elle remonterait à 922. Cette dernière date nous paraît la plus vraisemblable. Edrisi, qui vécut dans la première moitié du XIIe siècle, mentionne déjà à cette époque l'existence d'une grande mosquée à Bolgar.

D'après les historiens arabes, Bolgar est restée une bourgade, une sorte de station de nomades[7] jusqu'en 1236, époque à laquelle elle fut prise par les Tatars, conduits par Souboudaï Bagadour. Alors commence[Pg 15] une période tatare dans l'histoire du pays. Elle ne fut pas dépourvue de prospérité, et de cette époque datent peut-être les édifices dont les ruines subsistent aujourd'hui. A cette date les Bulgares semblent être arrivés à un degré de civilisation supérieur à celui auquel étaient parvenus les Russes. Sous la direction des Arabes ils étaient devenus des architectes habiles et les princes de Sousdalie les appelaient dans leurs États pour y construire des palais et des églises. En 1300 Bolgar fut de nouveau prise par les Tatars. Pour punir les habitants d'avoir oublié les préceptes du Coran, les envahisseurs saccagèrent la ville et massacrèrent en partie la population. Ce fut le coup de grâce; désormais Kazan, fondé au milieu du XIIIe siècle par un neveu de Gengis Khan, allait prendre dans la vallée du Volga la place de Bolgar.

[7] Saveljew, Ueber den Handel der Wolgaischen Bulgaren im neunten und zehnten Jahrhundert. Erman's Archiv, VI.

A quelle race appartenaient ces Bulgares? C'est une question très controversée. D'après certains auteurs, les Bulgares seraient des Finnois; une nombreuse population appartenant à cette race ne se trouve-t-elle pas encore dans le pays; suivant d'autres, ils seraient les ancêtres des Slaves. Les crânes découverts à Bolgar présentent une grande analogie avec ceux des tumuli du gouvernement de Moscou datant du VIIIe au Xe siècle et qui sont attribués aux Slaves[8]. M. Chpilevsky voit au contraire dans les Tatars de Kazan et les Tchouvaches les descendants des Bulgares, les uns avec le caractère plus spécialement turc, les autres avec le caractère plus particulièrement finnois[9].

[8] Maliev.

[9] Rambaud, le Congrès de Kazan, in Revue scientifique, 1879. A cet excellent article nous avons fait de nombreux emprunts pour ce résumé historique.

[Pg 16]

Profonde a été l'influence exercée par les Bulgares sur les populations finnoises. Ils leur ont appris l'art de construire des maisons, l'agriculture et l'industrie pastorale. Ils ont été les premiers éducateurs des Tchérémisses.

Si les Bulgares ont aujourd'hui disparu, fondus dans les autres races, en revanche très nombreuses sont restées les populations finnoises dans la région du Volga. Leur effectif peut être évalué à 1 500 000, et sur ce nombre 594 000 appartiennent au gouvernement de Kazan. Ces Finnois sont désignés sous le nom de Finnois du Volga, pour les distinguer de ceux de la Baltique et du groupe permien. On les divise en trois races: les Mordvines, les Tchérémisses et les Tchouvaches, ces derniers plus ou moins métissés suivant les régions.

Sur la rive droite du Volga sont établis les Mordva ou Mordvines, dans les gouvernements de Nijni-Novgorod, Penza, Simbirsk et Saratov. Rittich évalue leur nombre à 791 954, Maïnov à 1 148 800. Ils ont été profondément modifiés par l'influence russe. Au témoignage de Maïnov, pas moins de 300 000 Mordvines ont complètement oublié leur langue maternelle et ne parlent plus aujourd'hui que le russe[10].

[10] Ignatius, les Peuples Finno-Ougriens. Journal de la Société de statistique de Paris, 1886, no 2.

Au nord et au nord-est des Mordvines habitent les Tchérémisses. Leur nombre est également assez difficile à fixer, les évaluations présentent des différences de 70 000. Certains documents évaluent le chiffre de ces Finnois à 329 364[11], d'autres à 259 745[12].

[11] Kalendar Voljskago Viestnika na 1883 god. Kazan, 1888.

[12] Ignatius, loc. cit. Ce chiffre est également adopté par M. Sommier (Note di viaggio, Florence, 1889).

[Pg 17]

A notre avis, leur effectif doit être au moins de 300 000.Cette population est fractionnée en trois groupes d'inégale importance. Sur la rive droite du Volga, autour de Kosmodémiansk et de Tchéboksari, se trouve, à côté des Tchouvaches, un îlot comptant 42 000 individus[13]. Ce sont les Tchérémisses de montagnes, ainsi appelés en raison de la nature élevée de la rive qu'ils habitent, par opposition aux Tchérémisses des prairies, établis sur la rive gauche ordinairement basse. Au nord-est, dans le triangle dessiné par le Volga, la Vétlouga et la Viatka, à cheval sur les gouvernements de Kazan, de Kostroma et de Viatka, se rencontre le groupe le plus compact de ces Finnois. Ils sont là environ 183 000[14]. 5 460 habitent en outre le gouvernement de Nijni-Novgorod. Le troisième groupe tchérémisse se trouve plus à l'est, complètement isolé, dans l'Oural et le gouvernement d'Oufa. Il compte de 50 000 à 70 000 individus.

[13] J.-N. Smirnov, Tchérémissis, Kazan, 1889.

[14] Id. ibid.

La dispersion actuelle des Tchérémisses est le résultat d'un exode de ce peuple vers le nord-est.

La vallée moyenne de l'Oka et la rive droite du Volga jusqu'à la Soura ont été le berceau primitif des Tchérémisses[15]. L'arrondissement de Sousdal (gouvernement de Vladimir) est le territoire le plus occidental où des traces de ces Finnois aient été constatées[16]. Dans le gouvernement de Nijni-Novgorod, de nombreux noms de lieu dont le sens ne peut être expliqué que par la langue tchérémisse témoignent de l'ancienne occupation du pays par ce peuple. Au[Pg 18] XVIe siècle, des Tchérémisses étaient encore établis dans les limites de cette province.

[15] Id. ibid.

[16] Dans le gouvernement de Vladimir se trouvent deux villages portant le nom caractéristique de Tchérémisk.

Sous la poussée des Mordvines, ces Finnois quittèrent les vallées de l'Oka et de la Soura et partirent à la recherche de nouvelles terres. Un groupe, passant le Volga, remonta la Vétlouga, pour se diriger vers la Viatka. Une autre fraction du peuple tchérémisse longea la rive droite du Volga, puis traversa le fleuve et alla s'établir dans le nord du gouvernement actuel de Kazan.

A la fin du XVe siècle, les Tchérémisses avaient atteint la région qu'ils occupent actuellement, laissant sur la rive droite du Volga une arrière-garde, aujourd'hui fortement entamée.

Cette migration s'est effectuée par étapes, et dans chaque étape les émigrants ont séjourné longtemps.

Les traditions des Tchérémisses ont conservé le souvenir de ces déplacements. Les habitants du district de Tsarévokoktchaïsk racontent que leurs ancêtres étaient originaires de la vallée de la Soura, et ceux du district de Kosmodémiansk que leurs pères habitaient jadis à l'ouest de cette rivière dans le gouvernement de Nijni-Novgorod. Très caractéristique est la prière des Tchérémisses du gouvernement de Kostroma dans laquelle ils demandent aux dieux de leur donner autant de blé qu'il y a de sable dans le Volga. Cette invocation remonte sans aucun doute au temps reculé où les ancêtres de la population actuelle habitaient les bords du fleuve[17].

[17] Cet historique des migrations de peuple tchérémisse est résumé d'après l'excellent ouvrage de M. Smirnov, Tchérémissis, que nous aurons souvent l'occasion de citer.

Du noyau tchérémisse refoulé au nord du Volga[Pg 19] se détacha au XVIIe siècle un groupe nombreux envoyé par le gouvernement russe pour coloniser le pays des Bachkirs. Telle a été l'origine de l'îlot tchérémisse du gouvernement d'Oufa.

Dans la vallée du Volga, sur la rive droite du fleuve, à côté des Tchérémisses, habitent les Tchouvaches. Les auteurs ne sont pas d'accord sur la place de cette race dans les classifications ethnologiques; les uns la regardent comme un rameau turc modifié par l'influence finnoise; les autres, comme des Finnois tatarisés. Comme nous le dirons plus loin en détail, autour de Tsevilsk les Tchouvaches ont assez bien conservé le caractère finnois; ceux qui habitent plus au sud ont, au contraire, adopté la civilisation turque. L'effectif de cette race est évalué à 550 000, disséminés dans les gouvernements de Kazan, Simbirsk et Saratov. Le groupe le plus important massé autour de Tsevilsk compte environ 450 000 individus.

En bloc les Finnois du Volga peuvent être évalués actuellement à 1 500 000. A cet effectif, si on ajoute le groupe permien, c'est-à-dire les Votiaks, les Permiaks et les Zyrianes, puis les Caréliens et les Lapons du gouvernement d'Arkhangelsk, enfin les Finnois de Finlande et ceux des provinces Baltiques, on arrive à un total de 4 millions et demi de Finnois établis dans la Russie septentrionale. Au milieu de la grande masse slave, ces différentes races sont aujourd'hui éparses comme des îlots témoins d'un continent disparu, mais aux premiers âges de l'histoire elles formaient un groupe compact et continu de l'Oural à la Baltique.

Au nord, les Tchoudes Zavolotskaïens, les ancêtres des Caréliens actuels, reliaient le groupe permien à celui de Finlande. D'un autre côté, dans le bassin du[Pg 20] haut Volga, les Finnois étaient rattachés à leurs congénères des bords de la Baltique par des peuples aujourd'hui disparus, les Vesses, les Muroniens et les Mériens dont l'origine finnoise a été mise en lumière par les belles recherches des savants russes, notamment du comte Ouvarov. Les Vesses étaient établis autour du Bielozero, dans cette région aux eaux indécises, qui commande l'accès du bassin du Volga et de celui de la Dvina. Les Muroniens, dont le nom s'est conservé jusqu'à nos jours dans celui de la ville de Murom, occupaient la vallée de l'Oka; entre ces deux peuples habitaient les Mériens, les ancêtres des Tchérémisses[18] dans les gouvernements de Iaroslav et de Vladimir, autour du lac de Péréslav et de Rostov; de ce centre ils rayonnaient dans les gouvernements de Moscou, de Tver, de Kostroma, de Nijni-Novgorod, de Riazane et de Toula. Ainsi, toute la Russie septentrionale et une grande partie de la Russie centrale, notamment la région voisine de Moscou, le centre actuel du monde slave, ont été occupées par des races finnoises, à une époque relativement rapprochée[19].

[18] Dans un fort intéressant mémoire (Sur la parenté ou les rapports des Mériens et des Tchérémisses, en russe) M. T. Smirnov démontre l'étroite parenté des deux peuples à l'aide de la philologie, ainsi que l'avait déjà indiqué Castren. Comme les Tchérémisses actuels, les anciens Mériens portaient des vêtements ornés de galons et en guise de bijoux des colliers de monnaie (Ouvarov).

[19] Veské, Slaviano-finskiia koultournyia otnochéniia po dannim yazika, Kazan, 1890.

Dans cette partie de l'Empire des tsars s'est produit un phénomène ethnologique semblable à celui dont l'Allemagne du Nord a été le théâtre. De même que les Slaves, habitants primitifs du Brandebourg et de[Pg 21] la Prusse, ont été absorbés par les Allemands, de même les Finnois d'une partie de la Russie ont disparu sous la pression des Slaves. Longtemps on a pensé que cette substitution d'une race à une autre s'était produite pacifiquement, qu'il y avait eu lente infiltration d'un peuple dans l'autre. L'étude des anciens documents montre, au contraire, que les premiers rapports des Slaves et des Finnois furent loin d'être pacifiques. Entre les envahisseurs et les envahis, les luttes furent très vives. Lorsque les Novgorodiens pénétrèrent dans le pays des Tchoudes Zavolotskaïens, ils rencontrèrent une résistance acharnée des indigènes. En 1078, Gleb Sviatolovitch, prince de Novgorod, fut tué dans une rencontre avec ces Finnois. Le peuple a conservé dans ses légendes le souvenir des combats soutenus par les indigènes contre les envahisseurs[20].

[20] Dans le gouvernement de Vologda, des excavations portent le nom caractéristique de poghibelnitsy (mot à mot: endroit où l'on meurt). Au-dessus de ces trous les Tchoudes élevaient, au moyen de troncs d'arbres, des terre-pleins et du haut de ces forteresses se défendaient énergiquement. La lutte devenait-elle inégale, ils coupaient les pieux qui soutenaient l'édifice et s'ensevelissaient sous les décombres, préférant la mort à l'esclavage, absolument comme des héros de l'antiquité. Annuaire du gouvernement de Vologda. Lieux dits. Livre très intéressant.

Les Mériens résistèrent également aux Novgorodiens. Les noms de localités dont les racines évoquent des idées de guerre et de carnage, très nombreux dans la région occupée jadis par ce peuple, témoignent de ces luttes. Leurs descendants les Tchérémisses, aujourd'hui si paisibles, alliés aux Tatars, ont vigoureusement résisté aux Russes. Après la chute de Kazan ils reconnurent la suprématie de Moscou; mais cette soumission fut de courte durée. En 1572 eut lieu un[Pg 22] premier soulèvement. La répression énergique qui suivit ne découragea pas les Finnois; dix ans, puis vingt ans plus tard, ils se révoltèrent de nouveau. Un demi-siècle seulement après la prise de Kazan, les Tchérémisses acceptèrent définitivement la domination russe. Encore, de temps à autre, des séditions éclatèrent-elles. En 1609 par exemple, ils incendièrent le ville de Tsévilsk[21].

[21] J.-N. Smirnov, loc. cit.

Une fois la résistance des populations finnoises brisée, les colons russes arrivèrent; à leur contact les allogènes se fondirent et perdirent jusqu'au souvenir de leur origine et de leur nationalité.

Deux conditions particulières ont favorisé la colonisation russe en pays finnois. Tout d'abord la nature même de la région. Les peuples qui habitent des plaines résistent moins que les montagnards à l'assimilation. D'autre part, le paysan russe est un merveilleux colon. Il n'a pas grandes prétentions, le brave moujik, il ne se présente pas comme le représentant orgueilleux d'une race supérieure, il n'affiche aucun mépris pour les races inférieures au milieu desquelles il vit. Son état social diffère peu de celui de ses voisins: autant de conditions qui facilitent la fusion. Avec quelle rapidité s'est faite cette fusion, une fois les premières luttes terminées, une légende mordvine en témoigne dans une histoire naïve. Le grand-prince de Sousdal, Georges II, le fondateur de Nijni-Novgorod, descendait le Volga, racontent les Mordvines, lorsqu'il vit sur une montagne de la rive droite les indigènes occupés à sacrifier à leurs dieux. A la vue du cortège princier, les anciens de la peuplade envoyèrent de suite des jeunes gens[Pg 23] offrir au maître de la viande et de la bière. En route, les envoyés mangèrent et burent l'offrande destinée au grand-prince et en place lui présentèrent de la terre et de l'eau. Georges considéra ce présent comme le signe de la soumission des indigènes et continua sa route. Dans les endroits où il jetait une pincée de cette terre, il naissait un bourg russe; là où il en jetait une poignée, surgissait une ville. Ainsi, conclut la légende, la terre des Mordvines fut soumise aux Russes[22].

[22] A. Rambaud, d'après M. Melnikov, loc. cit., in Revue scientifique, 17 mai 1879.

La fusion des deux races slave et finnoise a marqué les Russes d'une empreinte profonde, indélébile, à la fois physique et morale. Les Scythes, les ancêtres des Slaves, d'après le professeur Bogdanov, avaient le crâne allongé. A mesure que l'on approche de l'époque actuelle, cette forme se modifie, et aujourd'hui les crânes courts dominent parmi les Russes. D'après M. Sommier, le savant voyageur italien, dont les travaux sur l'ethnologie de la Russie font autorité, cette modification ostéologique provient en partie de l'union des Slaves aux Finnois[23].

[23] S. Sommier, Un Estate in Siberia. Lœscher, Florence, 1885.

Tous les voyageurs sont d'accord pour reconnaître aux Finnois un entêtement invincible. Quand ils ont dit non, inutile d'insister, on perdrait son temps[24]. Dans l'amalgame des deux races les Slaves ont hérité de cette ténacité dans les entreprises qui fait leur gloire et leur force sur les champs de bataille.

[24] S. Sommier, Note di viaggio. Florence.

A côté des Finnois, les Tatars forment un élément important dans la population du gouvernement de Kazan. Sous le nom de Tatar, les Russes désignent[Pg 24] les différentes tribus de race turque et de religion musulmane établies sur le territoire européen de l'empire. Dans leur bouche, Tatar est synonyme de Mahométan. Actuellement l'effectif de ces croyants dans la Russie d'Europe est d'environ deux millions et demi, un million et demi dans le bassin du Volga et le reste en Crimée.

Les Tatars sont les débris des invasions mongoles restés sur le sol russe. Séparés de leurs vainqueurs par la religion et par l'organisation de la famille, les vaincus ne se sont point fondus avec leurs nouveaux maîtres et dans la formation de la nationalité russe n'ont point constitué un élément aussi important que les Finnois.

Cependant leur influence n'a pas été sans importance sur les Slaves. Sur les populations finnoises du Volga, elle a été beaucoup plus marquée. Dans cette partie de l'Europe s'est produit un phénomène d'assimilation semblable à celui qui se passe aujourd'hui en Afrique, où les Musulmans élèvent les peuplades fétichistes à un état de civilisation relativement supérieur. Les Tatars ont été les premiers éducateurs des populations finnoises.

Les différentes tribus de race turque éparses dans la Russie ont des origines très diverses; aussi pour les reconnaître a-t-on l'habitude de joindre à la dénomination générique de Tatars le nom de la région où ils sont établis. On distingue ainsi les Tatars de Riazane, d'Astrakane, de Kazan, etc.

Les Tatars de Kazan sont des Turcs mélangés d'éléments mongols. On observe surtout des yeux bridés et des pommettes saillantes dans les classes inférieures; les gens aisés ont, au contraire, un type aryen assez marqué, dû à des unions fréquentes avec[Pg 25] des coreligionnaires boukhares[25]. Ces musulmans se donnent le nom de Bourgarliks; dans leur pensée ils seraient les descendants des anciens Bulgares. Ce sont, pour la plupart, des gens intelligents, sobres, honnêtes, économes et de relations sûres. Leur force musculaire est très grande, et sous ce rapport plusieurs portefaix tatars jouissent d'une réputation légendaire. Tous ont les oreilles très écartées de la tête, déformation produite par l'usage de lourds bonnets en peau de mouton.

[25] Sommier, Note di viaggio.

Le gouvernement de Kazan ne renferme pas moins de 638 000 Tatars, la plupart établis dans la partie nord-est de la province. Dans les arrondissements de Mamadyche, Tétiouche et Tsarévokoktchaïsk, ils se trouvent en nombre supérieur aux Russes.

Mieux que toute description, une courte statistique fait ressortir le kaléidoscope des races établies autour de Kazan. A côté des 638 000 Tatars vous rencontrez 850 000 Russes et 594 400 Finnois appartenant à trois tribus distinctes. Ajoutez à cela quelques milliers d'Allemands, de Polonais et de Juifs. Il y a là comme un résumé vivant des principales populations de l'Empire.

[Pg 26]

L'Asie en Europe.—Progrès de l'industrie russe.—Climat de Kazan.—Le faubourg tatar.—Vêtement des Tatars.—Politique des Russes à l'égard des musulmans; ses résultats.

Dix-huit heures après avoir quitté Nijni, le vapeur entre dans une immense plaine. Plaine d'eau à droite, animée par le va-et-vient incessant de vapeurs; plaine de verdure à gauche, brouillée d'une buée de chaleur. Dans cette brume, sur une colline violette lointaine, apparaît Kazan.

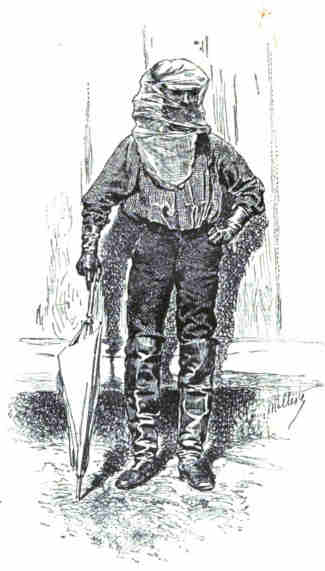

En débarquant vous avez une sensation d'Asie. Sur la berge grouille une foule de portefaix tatars, de mendiants déguenillés, de femmes en jupes roses, jaunes ou vertes; un arc-en-ciel humain tremblote devant vos yeux. Foule autour d'échoppes en plein vent garnies de fruits éclatants de coloration, foule autour de véhicules bizarres avec leurs douga multicolores placées comme des diadèmes au-dessus de la tête des chevaux, foule sur les pontons, devant les magasins, autour des cabarets; partout une multitude affairée et gesticulante, avec des bonnets en[Pg 28] peau de mouton, des calottes, des casquettes, des kaftans noirs ou bleus, et des touloupes grises de crasse.

Vous débarquez et aussitôt vingt bras se disputent vos bagages; vous fuyez ces importuns, pour tomber au milieu de mendiants qui tâchent d'émouvoir votre pitié par de profondes révérences et par des signes de croix. C'est un tumulte et un coudoiement auxquels vous n'échappez qu'en sautant en voiture.

Le drojki roule lentement sur une épaisse couche de poussière, tourne un coin de rue, et au bout d'une plaine luisante de flaques d'eau vous apercevez sur une colline un hérissement de clochetons, de tours, de minarets, de coupoles, tout cela blanc et brillant, comme une cristallisation de sucre candi sur un ciel bleu. On a la vision d'une cité d'Orient.

Sept kilomètres séparent Kazan du Volga, sept kilomètres de bouts de ville et de campagne entremêlés de flaques d'eau.

La route suit la Kazanka, gravit un monticule, et nous voici à Kazan, où Mme Vieuille, propriétaire de l'hôtel de France, nous fait le meilleur accueil.

M. Mislavsky, professeur agrégé à la Faculté de médecine, me réserve également la plus cordiale réception; grâce à son inépuisable obligeance et à son amabilité de tous les instants, Kazan est resté un de mes meilleurs souvenirs de voyage. A un autre titre, M. Mislavsky a droit à toute ma reconnaissance. Je ne pouvais songer à mettre à exécution mes projets d'exploration sans le concours d'un Russe, et avant mon arrivée cet excellent ami avait eu la bonté de m'assurer pour le reste du voyage la société d'un jeune étudiant de l'Université, M. Alexis Carlovitch Boyanus. Vigoureux, intelligent, débrouillard, plein[Pg 29] d'entrain, avec cela très bien élevé, Boyanus a été pour moi un agréable compagnon autant qu'un précieux collaborateur, et ce serait injustice de ma part de ne pas rapporter en grande partie à son zèle le succès de l'expédition. Le meilleur éloge que je puisse faire de lui, c'est qu'après avoir voyagé trois mois ensemble nous nous sommes quittés et nous sommes restés bons amis.

Kazan est la ville la plus importante de la Russie orientale, avec une population de 142 000 habitants[26], une industrie prospère de cuirs et de savon, et une université importante.

[26] D'après le recensement de 1886.

Kazan se compose de trois parties, la ville russe, le Kremlin et le faubourg tatar. La principale artère, la Vosskressenskaya, est une large rue bordée de maisons basses; au bout se trouve l'Université, un magnifique établissement scientifique dont les laboratoires spacieux exciteraient l'envie de nos savants. Sous le rapport de la bâtisse administrative, la Russie n'est pas en retard, loin de là. L'Université de Kazan compte des professeurs dont le nom fait autorité dans toute l'Europe, et sous leurs auspices se publie un important périodique[27].

[27] Troudy obchtchestva estestvoïspytatéleï pri imperatorskom Kazanskom ouniversitetié.

Non loin de l'Université est installée, dans un joli bâtiment en bois de style russe, une fort curieuse exposition. Depuis plusieurs années les différentes provinces de la Russie organisent à tour de rôle des expositions régionales du plus haut intérêt. La première impression en parcourant les galeries bien remplies est celle de la puissance et de la vitalité[Pg 30] de l'industrie nationale. Depuis dix ans, les progrès réalisés sont considérables, surtout dans les articles de luxe. Actuellement la Russie peut se suffire à elle-même et bientôt pourra faire concurrence aux autres pays sur les marchés du monde. Le bas prix de la main-d'œuvre lui assure dès aujourd'hui un avantage marqué. Les amateurs de pittoresque regretteront cependant l'abandon du style indigène pour les dessins et les formes occidentales. Les modèles d'orfèvrerie viennent de France; les cuillers à thé russes, si recherchées à Paris, sont ici dédaignées par la mode. Maintenant également plus de ces pittoresques cotonnades si originales de dessin et de couleurs, dont la vue était un plaisir pour les yeux; actuellement les filateurs moscovites ne reproduisent plus que les scènes banales de nos mauvais papiers peints.

J'aurais volontiers passé toute la journée à l'exposition, mais sous ces bâtiments en bois la chaleur était étouffante. Pendant mon séjour à Kazan le thermomètre ne s'éleva pas au-dessus de +27° et la température moyenne ne dépassa pas +20°, la chaleur aurait donc été très supportable, si les maisons avaient offert un peu de fraîcheur. Mais dans ce pays où, l'hiver, la température s'abaisse à -34°, toutes les précautions sont prises contre le froid et non contre le soleil. Les doubles fenêtres de ma chambre étaient fixées aux murs, hermétiquement closes; pour aérer la pièce on ne pouvait ouvrir qu'un petit carreau. Avec cela point de persiennes; par suite la chambre a toujours la température d'une serre chaude. De plus les maisons sont couvertes de feuilles de tôle, qui n'entretiennent pas précisément le frais dans les habitations.

A cette époque, Kazan, comme toute la région du[Pg 32] Volga moyen et inférieur, est une fournaise. Un mois plus tard, le thermomètre s'élevait, à l'ombre, à +37°,6, et à 9 heures du soir marquait encore +30°,2. En juillet 1890, la température moyenne s'est élevée à +24°.

Par de pareils temps le seul endroit agréable est le bain, d'autant qu'en Russie ces établissements sont installés avec un confort inconnu dans nos pays. Vous avez la jouissance de deux pièces, une étuve avec baignoire et appareil à douches et à côté un salon avec des divans. Vous pouvez rester là tout le temps que vous voulez, y habiter même; personne ne viendra vous importuner. Toute la nuit, l'établissement est ouvert et vous y trouvez à boire, à manger et le reste. Les bains sont les cafés de la Russie.

Le principal monument de Kazan est le Kremlin. Le Kremlin n'est point, comme on le croit généralement, le palais des tsars à Moscou; chaque ville importante, comme Nijni, comme Kazan, a son Kremlin, qui est la forteresse de la ville. Place de défense, il est naturellement toujours situé sur la hauteur, et ses remparts renferment tout ce qui doit être mis à l'abri de l'ennemi, les églises, les trésors, les administrations. A Kazan, c'est une ville dans une ville, avec des cathédrales, des monastères et des palais. L'enceinte est formée par un mur en briques, crépi à la chaux, hérissé de tours et de créneaux à la lombarde; par-dessus cette fortification émerge un fouillis de dômes, de clochers, d'édifices pittoresques dominé par un minaret bizarre. On dirait un gigantesque bonnet de magicien posé sur le sol ou une énorme lunette placée à terre par le gros bout. C'est la tour de Soumbeka, remontant, croit-on, à la domination[Pg 33] des khans musulmans. D'après la légende, la princesse tatare Soumbeka se serait précipitée du sommet du minaret au moment de l'entrée des Russes dans Kazan, pour ne pas survivre à la honte de la défaite. Le fait est, paraît-il, inexact; la prétendue héroïne serait morte trois ans avant la prise de la ville, mais, en dépit des historiens, la légende vit toujours dans la mémoire des indigènes. Quelle chose maussade, l'histoire, elle veut effacer tous les actes qui embellissent la vie des peuples.

Du Kremlin et de la ville russe une pente rapide conduit à la ville tatare. Les descendants des anciens maîtres du pays sont aujourd'hui relégués dans un faubourg.

Ici nous sommes en Orient. Dans les rues une foule aux longs vêtements flottants, bariolée de couleurs criardes et partout des enseignes en caractères arabes; les minarets des mosquées complètent l'illusion. Mais c'est un Orient peu pittoresque. Rien que des maisons en briques, sans décoration et sans style. A l'intérieur comme à l'extérieur, les mosquées ne présentent non plus aucun intérêt. Avec leurs grands murs nus, leur haute chaire en bois, très simple, leur grand jour cru, elles ressemblent à des temples protestants.

Au point de vue politique, les Tatars de Kazan sont particulièrement intéressants pour les Français.

A étudier ces musulmans et le régime qui leur est appliqué par le gouvernement impérial il y a pour nous matière à enseignement. Les Russes ont fait une expérience dont nous pourrions profiter pour l'administration de l'Algérie. Depuis que l'opinion publique se préoccupe de l'avenir de notre grande colonie africaine, ni les rapports, ni les beaux discours,[Pg 34] ni les livres n'ont manqué pour éclairer notre jugement. Sur ce sujet tout le monde se croit compétent et chacun a sa recette pour assurer le bonheur de l'Algérie. D'après les uns, on doit encourager la colonisation européenne, dépouiller et refouler l'Arabe; selon les autres, la sécurité de la colonie ne peut être assurée que par l'assimilation des indigènes, et pour arriver à ce résultat n'a-t-on pas proposé de leur accorder le suffrage universel, et un brave sénateur est tout étonné que l'Arabe ne veuille pas de ces droits du citoyen. Un grain de mil ferait mieux son affaire. Ce serait certes un recueil drolatique que celui de toutes les réformes proposées pour donner la prospérité à l'Algérie et pour tenter l'assimilation des Arabes. C'est que tout cela n'est que rêveries de gens ignorant les populations primitives. Nos réformateurs jugent les musulmans avec leurs idées d'hommes civilisés et avec leur cerveau brouillé de théories politiques.

Voyons les Tatars de Kazan.

De ces musulmans les uns sont agriculteurs, les autres commerçants. Les premiers, nous a-t-il paru, cultivent leurs terres aussi bien que les Russes. Ceux de ces Turcs adonnés au commerce sont gens fort industrieux. La plupart des marchands ambulants qui grouillent dans les rues et sur les ports des villes du Volga sont des Tatars. Grâce à leur esprit d'économie, un certain nombre d'entre eux s'élèvent au-dessus de la condition de colporteurs; à Kazan, plusieurs musulmans sont des commerçants notables, possesseurs d'une fort jolie fortune. Par leur travail ces Turcs peuvent monter dans la hiérarchie sociale tout comme les autres races.

D'autre part, ces mahométans comprennent notre[Pg 35] civilisation et se montrent susceptibles de culture intellectuelle. Les fils de quelques riches marchands suivent les cours de l'Université, et tous les préparateurs de cet important établissement scientifique sont des Tatars. Et ces braves gens exercent leurs fonctions avec une intelligence et un zèle auxquels les professeurs russes sont unanimes à rendre hommage.

Le clergé musulman n'est pas non plus réfractaire à nos idées et quelques-uns de ses membres sont des savants. Un mollah a pris part au congrès archéologique de Kazan en 1877 et y a lu un mémoire sur l'histoire de Bolgar et de Kazan. Sous ce rapport, l'anecdote suivante me paraît significative. Accompagné de M. Mislavski, je photographiais un jour autour d'une mosquée, lorsque survint un mollah. On me présente à lui et on lui explique le but scientifique de mon voyage. Le prêtre musulman m'invite alors à venir le lendemain à la mosquée et à prendre une vue de l'intérieur pendant la prière. «Cela intéressera, ajouta-t-il, les Parisiens de voir la manière dont nous prions.» La loi de Mahomet défend aux fidèles de laisser reproduire l'image de leurs traits, et pour cette raison la photographie n'est pas vue par eux d'un bon œil. Le brave mollah, il est vrai, avait tourné la difficulté, car ce ne fut pas précisément la figure qu'exposèrent à l'objectif les croyants en prière. C'était du reste un homme fort intelligent, instruit, et très au courant de l'action de la France dans les pays musulmans.

Chez ces mahométans aucun fanatisme religieux. Ce sont des gens qui professent le mahométisme, absolument comme d'autres sont catholiques ou protestants. Enfin, au contact des Russes, une des principales[Pg 36] barrières qui séparent l'Islam de notre civilisation est tombée. La plupart de ces Tatars sont monogames, et dans la petite colonie musulmane de l'Université les femmes ont la même situation que dans notre société. Ne croyez pas que ces mahométans ont renoncé à la polygamie par économie, même les gens riches n'ont pour la plupart qu'une femme. Un soir, au Jardin d'été, je vis arriver un général donnant le bras à une sémillante petite femme très bien habillée, C'était M. et Mme Schamyl. Le fils de l'adversaire implacable des Russes, de l'Abd-el-Kader du Caucase, est général dans l'armée impériale; après avoir épousé la fille d'un riche négociant tatar, il vit ici paisiblement. Mme Schamyl circule, le visage découvert, coiffée d'une petite capote et est habillée par une couturière française.

A tous ceux qui déclarent les musulmans incapables de comprendre nos idées, à tous les faiseurs de plans d'organisation pour l'Algérie, je conseille un voyage à Kazan. Comme l'a dit très justement le capitaine Binger, dont personne ne peut méconnaître la haute compétence en cette matière, «dans les couvées soumises directement à l'influence des idées européennes, celles-ci affaiblissent considérablement le sentiment religieux, transforment et modernisent l'Islam[28]».

[28] Binger, Islamisme, Esclavage et Christianisme, Société d'Éditions scientifiques. Paris, 1891.

Cette assimilation des musulmans de la Russie orientale s'est faite tout naturellement. Le gouvernement impérial ne s'est point mis en frais d'imagination pour choisir une politique à l'égard des Tatars. Son système consiste simplement à les traiter avec justice.

[Pg 37]

[Pg 38]

Après la conquête et au XVIIIe siècle, un certain nombre de mahométans furent convertis par force au catholicisme grec. Il y a encore une cinquantaine d'années, les fonctionnaires s'efforçaient de faire du prosélytisme parmi les Tatars. La haute autorité de l'empereur a mis fin à ces persécutions. Le résultat obtenu n'était pas du reste très satisfaisant; de l'avis de tous, les Tatars convertis ont une moralité bien inférieure à celle de leurs frères restés musulmans. Aujourd'hui les musulmans ne sont plus inquiétés, ils sont traités par les pouvoirs civils et judiciaires sur le même pied que les Russes, et pour obtenir justice et protection auprès des fonctionnaires, la nationalité tatare n'est point un motif d'infériorité. Mais l'agent le plus actif d'assimilation a été le paysan russe. Le brave moujik ne regarde pas le musulman comme un être inférieur, pour lui ce n'est pas un ennemi, comme l'Arabe pour le colon français; il n'affiche à son égard ni mépris ni convoitise et jamais il n'aurait l'idée de le maltraiter pour le seul plaisir de faire le mal, comme ces Algériens qui ne manquent pas d'envoyer un coup de fouet aux Arabes qu'ils rencontrent dans la campagne. Les Russes appartenant aux classes élevées sont unanimes à rendre hommage aux qualités des Tatars. A leurs yeux ce sont des sujets russes au même titre que les autres, mais seulement professant une religion différente.

Et ne croyez pas cette assimilation superficielle. J'ai entendu un Tatar déplorer l'exécution du major Panitza dans les mêmes termes qu'aurait pu le faire un panslaviste. Les Russes ont su communiquer leurs sentiments politiques à leurs sujets musulmans de Kazan.

Cette assimilation des Tatars a une importance[Pg 39] politique de premier ordre. La Russie orientale ne compte pas moins de trois millions de mahométans, Tatars, Bachkirs, Kirghizes, et ces mahométans sont en relations suivies avec les foyers de fanatisme musulman de l'Asie centrale. Supposez la guerre sainte éclatant dans la Transcaspie, ne pourrait-elle pas avoir son contre-coup jusque sur les bords du Volga, si par une sage politique le gouvernement impérial ne s'était assuré de la fidélité de ses sujets tatars?

[Pg 40]

Aspect de la contrée.—Costumes et architecture tchérémisses.—Traces d'influence scandinave.—Industries.—Mariage.—Art indigène.

Jusqu'ici notre voyage a été une promenade en bateau à vapeur; maintenant nous abandonnons les routes battues pour aller visiter les populations finnoises des environs de Kazan.

Nous commençons par les Tchérémisses, et, le 1er juillet, nous partons pour Parate, village occupé par ces Finnois à 35 verstes de Kazan. Très amusant notre véhicule, une plétionka, le type de voiture le plus répandu dans cette partie de la Russie. Une grande corbeille en osier; point de ressorts ni de sièges; en place une épaisse couche de foin sur laquelle s'étendent les voyageurs.

Au sortir de la ville, un mouvement étrange et coloré de voitures, de cavaliers, de piétons. C'est un va-et-vient de personnages rouges, noirs, blancs, jaunes, en relief sur un ciel bleu vibrant de lumière.

La route court à travers de grandes plaines fertiles[Pg 42] cernées dans le lointain par une raie de collines violettes; paysage à larges horizons dont la vue laisse l'impression vague de la mer. Au-dessus de la nappe jaune des céréales émergent des poteaux rouges surmontés d'images sacrées, emblèmes des saints protecteurs des moissons. Sous l'aveuglante lumière ils brillent comme des miroirs à alouettes et constellent de paillettes lumineuses l'étendue tranquille des blés.

De distance en distance s'ouvre un ravin à moitié rempli d'eau. La voiture dégringole au fond de la crevasse, passe à gué, puis remonte péniblement l'autre versant. Par-dessus ces ravins existent bien des ponts, mais l'été, l'administration les barre, dans une pensée d'économie. En temps d'inondation seulement ils sont livrés à la circulation. Pour le moment, ces passerelles ont cependant une utilité. Au milieu de la plaine brûlée par le soleil elles forment un abri ombreux. En ces journées de juillet, la température devient ici étouffante, une chaleur blanche et sèche.

Après plusieurs heures de route, voici le village de Parate, moitié russe, moitié tchérémisse. Aucune différence extérieure ne distingue les maisons tchérémisses des isbas russes. Toutes sont construites sur le même plan, on dirait une cité ouvrière. Dans la longue rue circulent des êtres étranges tout de blanc vêtus; à la lueur mourante du crépuscule, on croit voir passer des fantômes. Ce sont des Tchérémisses qui rentrent des champs.

A la vue de ces gens, la première impression est celle de l'étonnement, d'un étonnement profond dont la sensation persiste encore au moment où j'écris ces lignes. Depuis le Volga nous avons été préparés par des transitions lentes à l'impression d'Asie que[Pg 43] nous a laissée Kazan, mais ici le saut est si brusque, si profond que nous en sommes abasourdis. D'un des centres les plus importants de l'Empire, nous sommes tombés tout d'un coup au milieu d'une population primitive. Ici nous sommes, semble-t-il, à mille lieues de Kazan, hors de la Russie, hors d'Europe. Costumes, langue, religion, tout chez ces Tchérémisses est différent de chez les Russes. Il y a là deux races juxtaposées, étrangères l'une à l'autre, l'une qui suit le mouvement de la civilisation, l'autre figée dans un passé de plusieurs siècles.

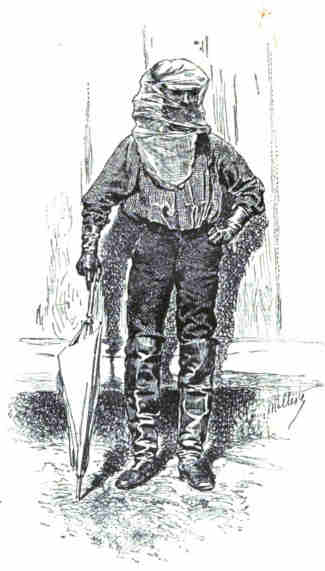

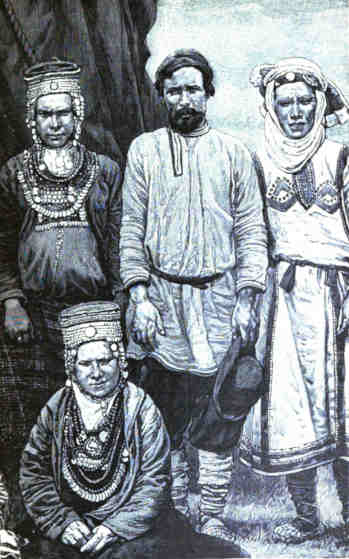

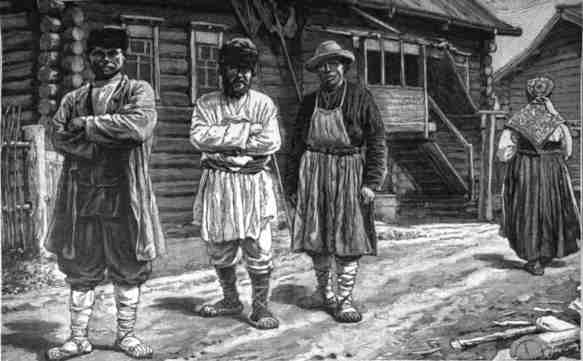

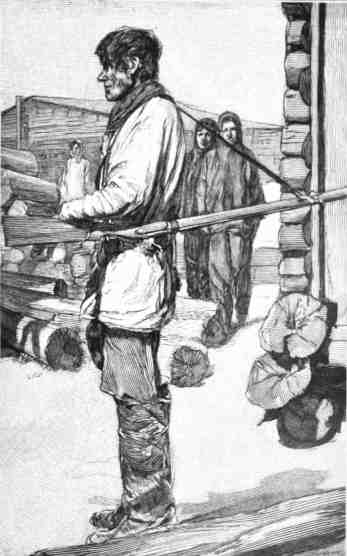

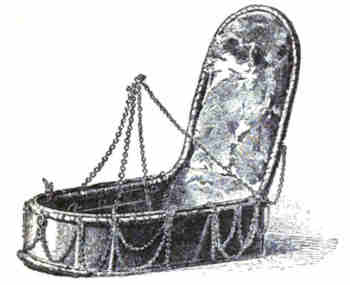

Très simple est le costume des Tchérémisses: pour les hommes, un pantalon et une blouse en toile blanche[29], des souliers en écorce, et en place de bas des morceaux de toile ou de drap. Non moins sommaire est le costume des femmes: un petit caleçon en toile blanche (iolache) que prolongent des jambières également en toile ou en drap noir (chtré), serrées autour des mollets par des cordelettes en écorce, enfin une longue chemise blanche (toghour), fermée sur la poitrine par une fibule en cuivre et serrée à la taille par une ceinture. Ce vêtement très simple devient un des plus pittoresques que l'esprit féminin ait inventés par les ornements curieux dont il est garni. Toutes les blouses des femmes sont chamarrées de broderies et couvertes de colliers, de plastrons, d'écharpes, de pièces de monnaie et de coquillages. Tout cela n'est ni gracieux, ni élégant, mais l'effet est absolument extraordinaire.

[29] Les chemises des hommes sont ornées d'un petit liséré de broderies.

Là malheureusement comme partout ailleurs, la civilisation a amené la décadence de l'art indigène.[Pg 44] Les cotonnades russes pénètrent chez ces Finnois, et sous l'empire d'idées religieuses absurdes, les femmes tchérémisses tendent à abandonner les ornements de leur costume national. Les convertis regardent comme un péché de porter des vêtements brodés[30]. Et ces idées ne trouvent que trop de crédit parmi les indigènes, au grand préjudice du pittoresque. A Parate et dans les environs, les broderies forment un dessin géométrique, une série de denticules serrés, disposé par bandes autour de l'ouverture de la poitrine, sur les manches, et au bas de la robe; elles sont en fil de coton, et de couleur carmin foncé. Les jours de fête, les femmes endossent des chemises à broderies rouges rehaussées de vert. Dans d'autres districts, la soie est employée à la place du coton[31]. Pendant l'hiver, hommes et femmes sont vêtus de longs kaftans tissés par eux. Dans les grandes circonstances, les femmes endossent un manteau de drap noir orné d'un large col rabattu garni de rubans d'argent, de pièces de monnaie et de coquillages.

[30] Smirnov, loc. cit.

[31] Ibid.

A Parate et dans les villages environnants, la coiffure des femmes est une longue serviette étroite, brodée, flottant autour du cou et fixée sur la nuque par un ruban passant sur le sommet de la tête. Cette coiffure, appelée charpane, n'est portée que par les femmes mariées; les jeunes filles vont nu-tête, la chevelure divisée derrière la tête en deux tresses garnies de vieux boutons, de morceaux de cuivre, de coquillages (kauris) et de pièces de monnaie.

Les Tchérémisses ont emprunté le charpane à leurs voisins d'au delà du Volga, les Tchouvaches, aussi ne[Pg 46] l'observe-t-on qu'aux environs de Kazan. Dans la partie ouest du district de Tsarévokoktchaïsk et dans les districts de Vétlouga et de Iaransk, les Finnoises portent une énorme coiffure en écorce de bouleau recouverte d'une serviette brodée, semblable à un shako de caricature. En avançant vers l'est, on rencontre chez les Tchérémisses une autre coiffure, qui a le nom euphonique de chienaschiavouchio suivant M. Sommier, ou de chimachobitch d'après M. Smirnov, réservé, comme le charpane, aux femmes mariées. C'est une longue serviette en forme de bonnet de police, dont une corne se trouve au-dessus du front et dont la partie postérieure descend très bas dans le dos. Les femmes de cette région divisent également leur chevelure en deux tresses, l'une cachée sous la chienaschiavouchio, l'autre entortillée sur le front en forme de corne pour soutenir la pointe du bonnet. Cette coiffure répond à une superstition; dans les clans tchérémisses établis près de l'Oural, les femmes mariées ne doivent laisser voir leur chevelure à aucun homme de leur race[32].

[32] Sommier, Note di viaggio, Florence, 1889.

Le costume des femmes tchérémisses est rehaussé d'ornements formés de pièces de monnaie et de ces jolis coquillages des mers de l'Inde connus sous le nom de kauris ou de porcelaine (Cypræa moneta)[33]. Ces Finnoises portent au cou et sur la tête leur fortune entière, 100, 150 ou 200 francs, quelquefois même plus. Tout l'argent qu'elles parviennent à économiser, elles en garnissent leurs vêtements. Les femmes sont des tirelires ambulantes, et ce n'est que[Pg 47] pressées par la plus extrême nécessité qu'elles se décident à détacher de leurs colliers quelques pièces, les vieilles surtout, qui ont à leurs yeux la valeur de talismans. Il n'est pas rare de trouver sur une Tchérémisse des monnaies très anciennes. Pour un antiquaire, ces femmes offrent l'intérêt d'un cabinet de médailles. C'est du reste le seul qu'elles présentent. Parmi les cinq ou six cents femmes tchérémisses que j'ai vues, pas une n'était jolie, même passable.

[33] Une des écharpes que j'ai acquises est bordée de Cypræa moneta var. icterina, d'après la détermination de M. Dautzenberg.

Autour de la nuque les femmes mariées suspendent au charpane une chaînette de verroterie, chargée de pièces de 20 kopeks (bouïgoltsia). A celle que j'ai achetée, il y avait pour 18 francs de numéraire. Leurs boucles d'oreilles sont également formées de trois pièces de 20 kopeks. En outre, quelques femmes s'accrochent le long des joues des paquets de fil de cuivre ou d'argent recourbés à leur extrémité; leur visage se trouve ainsi armé d'une paire de griffes. Qui s'y frotte s'y pique. D'autres se parent de larges cercles de métal; la quincaillerie est à la mode dans le pays. De plus, celles qui en ont les moyens portent autour du cou des colliers et des plastrons de pièces d'argent. Outre les pièces d'argent, les femmes tchérémisses emploient les kauris (Cypræa moneta) comme ornements[34].

[34] Les kauris sont récoltés dans l'océan Indien, surtout aux Maldives et sur la côte orientale d'Afrique aux environs de Zanzibar, puis de là expédiés principalement aux Indes et sur la côte du golfe de Guinée. Au pied de l'Himalaya les femmes du Sikkim ornent leur costume de ce coquillage. Telle est du reste la demande de cet article qu'en une seule année il a été importé en Angleterre 60 000 kilogrammes de kauris; la majeure partie a été réexpédiée aux nègres du golfe de Benin.

L'usage de mollusques appartenant au genre[Pg 48] Cypræa comme bijou ou comme monnaie remonte à une haute antiquité. Une cyprée a été découverte dans les ruines de Babylone, et dès les temps préhistoriques les Finnois de la Russie orientale ont fait servir ce coquillage à l'ornementation de leurs vêtements. Dans les tumuli des anciens Mériens, le comte Ouvarov a découvert deux kauris.

Les jeunes filles tchérémisses portent des colliers de cyprées, et en grande toilette les femmes mariées se parent de deux larges écharpes entièrement bordées de ces petits coquillages. Les ceintures, les plastrons, les tresses des cheveux, sont également ornés de kauris. Représentez-vous ces chemises blanches, chamarrées de broderies délicatement nuancées, étincelantes de reflets argentins, toutes brillantes de nacre, et vous comprendrez que ce costume si simple devient un des plus curieux que l'ingéniosité féminine ait imaginés.

Dès notre arrivée à Parate, nous nous occupons d'acheter des vêtements et des ornements, mais au début les transactions sont lentes. On se défie de nous. Même ici, près d'une grande ville, les Tchérémisses sont d'une sauvagerie extraordinaire. La venue d'un étranger leur inspire plus d'appréhension qu'au Lapon ou à l'Eskimo du Grönland. Russes et Tchérémisses vivent pourtant en bonne harmonie et entre les deux races des unions se produisent. D'autre part le gouvernement essaie d'élever ces Finnois au niveau des paysans slaves. Des écoles sont ouvertes dans lesquelles l'enseignement est donné en tchérémisse, en même temps la connaissance du russe vulgarisée. Néanmoins un certain nombre d'hommes et la plupart des femmes ignorent cette langue. De longtemps la fusion entre les deux races ne sera pas obtenue.

[Pg 49]

Le paysan russe auquel nous demandons l'hospitalité nous reçoit cordialement. «La France est amie de notre empereur», dit-il à Boyanus, et en amis il nous accueille. Dans ces campagnes n'arrive aucun journal, aucun bruit du monde extérieur, néanmoins par une lente infiltration les sentiments de sympathie pour notre pays ont pénétré jusque dans les masses les plus profondes du peuple russe.

Nous dînons frugalement d'œufs et de fraises, arrosés d'excellent thé, puis nous nous couchons sur le plancher recouvert d'une toile caoutchoutée. Désormais pendant plusieurs mois ce sera notre lit. Au début il semble bien un peu dur, mais après quelques jours d'accoutumance nous y dormirons à poings fermés. En même temps nous mangerons avec nos doigts et nous n'éprouverons plus le besoin de nous laver. Nous aurons perdu toutes les habitudes des gens civilisés; nous serons redevenus des primitifs[Pg 50] comme les Tchérémisses. La civilisation est un vernis très léger, qui s'écaille rapidement.

Le lendemain, visite de plusieurs villages tchérémisses.

Toujours le même paysage: de grandes plaines déchirées de vallons d'érosion. Au printemps, lors de la fonte des neiges, ces ravins sont agrandis par le ruissellement, et l'été chaque orage augmente encore leur largeur aux dépens des champs environnants. Dans cette région, les eaux produisent des effets de dénudation comme dans les Alpes. Maintenant au fond de ces ravins il n'y a plus qu'un maigre ruisseau alimenté par des sources. Souvent leur débit, insuffisant pour donner naissance à un cours d'eau, ne forme que quelques mares boueuses. Nulle part ailleurs on ne trouve d'eau. Pour cette raison tous les villages sont construits sur le bord de ces ravins. Quelques-uns de ces vallons ont une profondeur de 15 à 20 mètres. Sur aucun point de leurs pentes n'apparaît la roche en place.

Nous traversons un village tchérémisse; à quelques kilomètres de là, un second, habité par des Tatars; un peu plus loin, une bourgade russe. Très pittoresque est le village musulman d'Ourasli avec sa petite mosquée en bois perchée sur une colline. Si elle n'était surmontée du croissant, on la prendrait pour une modeste église de nos campagnes. Bientôt après voici une église grecque, et tout près de là un bois sacré où les Finnois viennent faire des sacrifices. Sur un espace de quelques kilomètres vous rencontrez des représentants de trois races et des zélateurs de trois religions différentes, et tout ce monde vit dans la plus parfaite harmonie, païens, musulmans, catholiques grecs. Ces pauvres gens, que l'on traite[Pg 52] de barbares, donnent aux nations civilisées l'exemple de la tolérance religieuse.

A midi, nous arrivons dans un village entièrement habité par des Tchérémisses. Même aspect qu'à Parate, mais ici les constructions sont plus typiques.

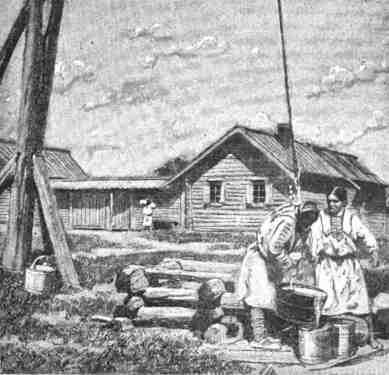

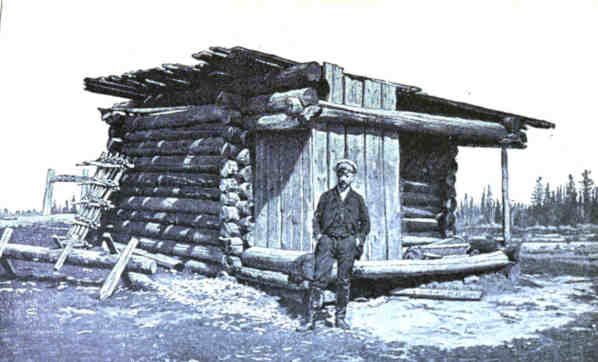

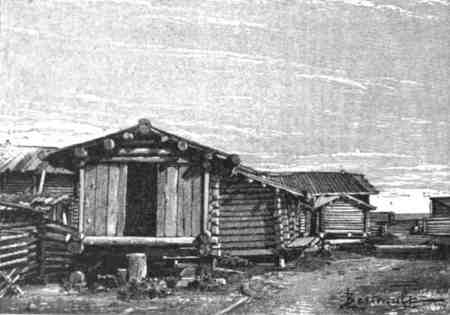

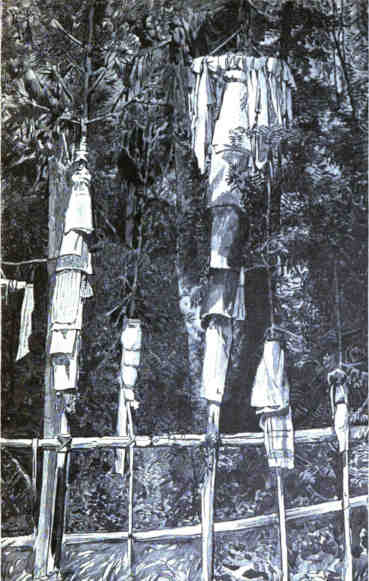

Chaque maison renferme deux habitations, une d'hiver et une d'été (kouda). La kouda est une construction spéciale aux Finnois de cette région. C'est un cube surmonté d'un cône. A cette baraque en bois ne se trouvent que deux ouvertures, la porte et, dans le toit, un trou pour laisser passer la fumée du foyer établi entre des pierres au milieu de l'unique pièce de la maison. A l'intérieur, le long des murs, sont établis des bancs et des étagères garnies d'ustensiles de cuisine.

Quelques fermes renferment des spécimens encore plus anciens de l'architecture indigène. Vous voyez dans un coin de l'aire un appareil conique de perches dressées au-dessus d'un trou. Actuellement cette construction sert de séchoir pour les céréales; on allume du feu dans la cavité, et sur les perches on entasse les gerbes. Dans le cours des âges cet édicule a changé de destination, primitivement il servait d'habitation, c'est le premier abri imaginé par les Tchérémisses, comme au reste par toutes les autres tribus finnoises. Examinez les kota des Finlandais, les huttes et les tentes des Lapons, les tchioumes des Ostiaks, toutes dérivent du même type primitif de construction: un cône formé de perches dressées; le revêtement de ces diverses habitations seul diffère suivant les régions et les races. Les Tchérémisses ont appris des Turco-Mongols l'art d'élever des maisons; avant, ils vivaient l'hiver dans des trous surmontés d'un toit couvert de terre.

[Pg 53]

Les Tchérémisses, comme tous les Finnois et les Russes, ont l'habitude de prendre chaque semaine un bain de vapeur, et toute habitation comporte une étuve. Très simple en est l'installation: une méchante baraque en bois, des bancs et un tas de pierres amoncelées au-dessus d'un fourneau. Pour produire la vapeur on fait rougir ces pierres, sur lesquelles on jette de l'eau. Dans ces hammams primitifs, le massage est remplacé par des flagellations avec de petits bouquets de branches de bouleau et des aspersions d'eau froide.

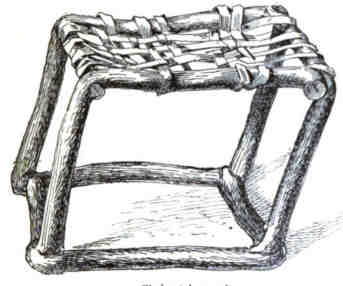

Dans le mobilier tchérémisse signalons un tabouret dont le siège est fait de lanières d'écorce. On le trouve également chez les Tchouvaches et les Zyrianes. A noter également des cuillers en bois ornées sur le manche de figures d'animaux, qui ont au plus haut degré le cachet norvégien. A l'exposition de Kazan, la collection tchérémisse renfermait des sièges formés d'un cylindre en bois, des plats également en bois, avec des têtes d'animaux et des anses relevées, tous objets présentant la plus frappante ressemblance avec les produits de l'industrie scandinave. Les Scandinaves qui fréquentaient les marchés de Bolgar ont laissé des traces évidentes de leur séjour parmi les populations du Volga.

Le village où nous nous trouvons, comme tous ceux que nous avons visités, grouille de marmaille. Les Tchérémisses sont très prolifiques; les familles de neuf enfants ne sont pas rares, et d'autre part la mortalité infantile est moindre parmi eux que chez les Russes. Depuis 1811 la population tchérémisse a[Pg 54] augmenté de 30 pour 100 dans la région au nord de Kazan[35].

[35] Smirnov, loc. cit.

Les Tchérémisses sont un peuple d'agriculteurs. Ils sont en outre grands éleveurs d'abeilles. La cire est employée à la fabrication des bougies nécessaires pour les cérémonies religieuses et une partie du miel à celle d'une boisson fermentée appelée piouré. Une superstition bizarre défend aux Finnois de vendre des essaims[36].

[36] Id., ibid.

Aux produits de l'agriculture, les Tchérémisses ajoutent ceux de la chasse et de la pêche. Ils poursuivent principalement les palmipèdes, le lièvre et l'écureuil, dont ils vendent la peau aux Tatars. Lors de notre voyage (1890), la dépouille de ce petit ruminant valait 20 kopeks, soit environ 60 centimes. Les Finnois du Volga emploient aujourd'hui le fusil; au commencement du siècle, un grand nombre se servaient encore d'arcs et de flèches. Dans un village tchérémisse, M. Smirnov a acquis une flèche terminée par une gibbosité dans laquelle était fixée, suppose-t-il, une pointe en pierre[37].

[37] Sans doute une flèche destinée à la chasse des animaux à fourrure et arrondie pour ne pas endommager les peaux, comme en emploient les Ostiaks.

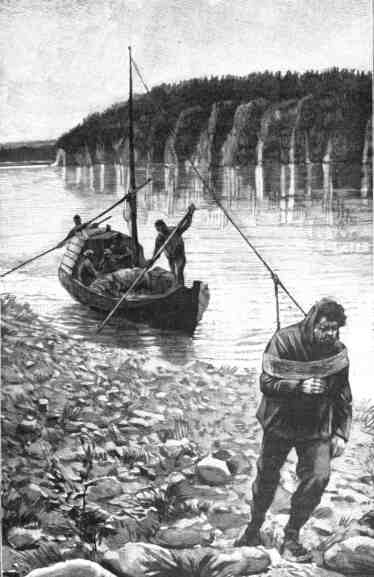

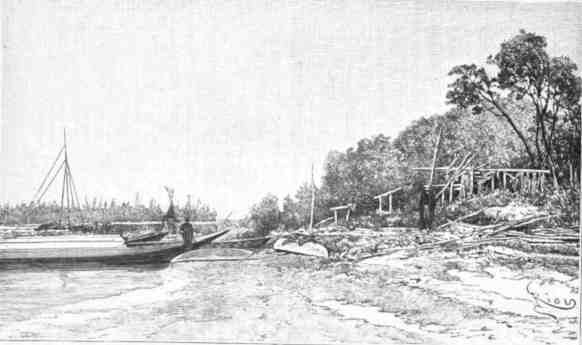

Très curieuse est leur embarcation. Un simple tronc d'arbre creusé dont les bords sont exhaussés par deux planches. Les pirogues des Indiens ne sont pas plus primitives.

Le lendemain nous quittons définitivement Parate pour aller visiter un village païen situé très loin dans la campagne, à l'écart des chemins battus.

[Pg 55]

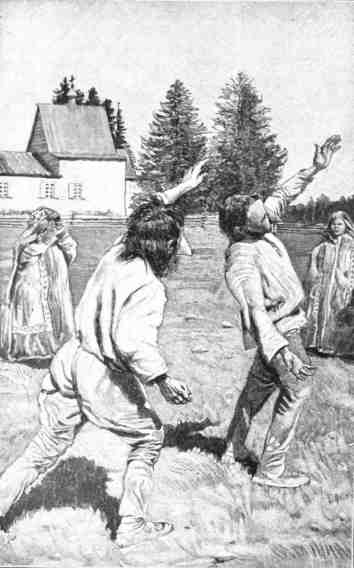

A notre arrivée, tout le monde est en liesse, un mariage va être célébré prochainement, le fiancé est venu rendre visite à sa future épouse et pour fêter cet heureux événement bon nombre de gens ont bu plus que de raison, le fiancé tout le premier. L'eau-de-vie joue un rôle très important dans la conclusion des mariages et c'est par des libations que la jeune fille marque son consentement à l'union projetée. Dans l'arrondissement de Vétlouga, raconte M. Smirnov, lorsqu'un jeune homme a fait choix d'une femme, il se rend à son domicile accompagné d'un compère, le svatoune (littéralement: épouseur, marieur), chargé de débattre les conditions de l'hymen. Tous deux sont munis de bouteilles. «Nous sommes venus faire boire la fille», disent-ils aux parents en entrant dans leur maison; en même temps le jeune homme présente à la jeune fille une bouteille de vodka (eau-de-vie de grain). Consent-elle à l'union, elle accepte la bouteille et en offre immédiatement une rasade au jeune homme. Celui-ci lui présente à son tour un verre, et une fois qu'elle a bu, la jeune fille régale ses parents et le svatoune. C'est maintenant à ce dernier de parler,[Pg 56] mais, avant d'entamer la discussion des questions d'intérêt, nouvelles libations. Quand tout est conclu, la fiancée reconduit son futur époux dans la cour en lui offrant de nouveau à boire, juste à ce moment de la cérémonie nous arrivons. La fiancée accompagne toute souriante le jeune homme à sa pletionka; évidemment c'est un mariage d'inclination, le futur est complètement ivre.

Dans cette région, depuis un siècle tous les indigènes sont monogames. Actuellement, seuls les Tchérémisses des arrondissements de Krasnoufimsk (gouvernement de Perm) et de Birsk (gouvernement d'Oufa) possèdent des harems, encore la plupart n'ont-ils que deux femmes. A ces deux femmes et aux enfants qui en sont issus la coutume reconnaît des droits égaux.

Chez les Tchérémisses, le mariage était encore opéré au XVIIIe siècle par le rapt. Aujourd'hui cette coutume barbare n'est plus pratiquée que par les Tchérémisses orientaux, qui, moins soumis à l'influence slave, ont mieux conservé les anciens usages. Généralement il y a accord préalable entre le ravisseur et la jeune fille; parfois cependant se produisent de véritables rapts accompagnés de violence et suivis de tentatives de suicide de la part de la jeune fille violentée.