ROBERT LOUIS STEVENSON

A LA PAGAIE

SUR L’ESCAUT, LE CANAL DE WILLEBROECK,

LA SAMBRE ET L’OISE

TRADUIT DE L’ANGLAIS AVEC AUTORISATION

PAR

LUCIEN LEMAIRE

Officier d’Académie

Professeur au lycée de Valenciennes

Préface de A. ANGELLIER,

Professeur de littérature anglaise

Doyen de la Faculté des lettres de Lille

Avec un Frontispice par WALTER CRANE

ET SIX ILLUSTRATIONS

PARIS

LIBRAIRIE HISTORIQUE DES PROVINCES

EMILE LECHEVALIER

39, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 39

—

1900

Il a été tiré 150 exemplaires sur papier Japon, numérotés de 1 à 150,

1 exemplaire sur papier de Chine, numéroté 151,

Et 50 exemplaires sur papier Hollande, numérotés à la presse de 152 à 201.

Dans l’œuvre très diverse de Robert Louis Stevenson, en dehors de ses romans fantastiques et de la série de ses romans historiques écossais, qui vivent d’une vie si active et si franche, il y a un coin particulièrement frais et charmant. Ce sont ses récits de voyages, mais non pas de voyages en chemin de fer ou en bateau à vapeur, avec séjours dans les grandes villes, et développements du Murray ou du Bœdeker. Ce n’est point là sa façon: il se plaît à parcourir des parties de pays ignorées, et il veut le voyage avec ses petites péripéties, ses efforts, ses ennuis, ses surprises, le voyage vraiment fait par le voyageur et non par quelque machine à laquelle il se confie. Tantôt il s’en va dans les montagnes avec un âne qu’il a chargé d’objets de campement et de cuisine, et il bivouaque en plein air. Tantôt il descend les rivières sur une fragile périssoire, non sans aventures et sans quelque danger. Il fait le vrai voyage, celui qui demande de l’énergie, du sang-froid, de l’effort physique, de l’endurance, et qui vous récompense par l’exercice et l’accroissement de ces qualités; sans compter le plaisir de mille incidents et de mille aspects inattendus; sans compter un délicieux sentiment d’indépendance. Les émotions et les rencontres du voyageur, notées au jour le jour, un peu à la façon de Topffer, mais avec un sens plus général et plus artistique, ont fourni les jolis carnets de voyage qui se nomment: An Inland Voyage, ou: Travels with a Donkey.

Ce sont des notations pleines de gaîté, de bonne humeur, parsemées de délicats paysages à la fois exacts et larges, de réflexions générales, d’observations bienveillantes, d’une 6 sorte de cordialité envers les gens, du sentiment de la vie au grand air et de ce qu’elle a de bracing, pour employer le terme anglais. Tout cela est exprimé dans une langue qui a fait de Stevenson un des écrivains les plus rares et les plus distingués de l’Angleterre contemporaine; une langue aisée, élégante, naturelle, mesurée, disant tout sans effort, colorée sans surcharge, et d’une merveilleuse souplesse. Sans étalage quoique avec de grandes ressources de vocabulaire, sans tension de syntaxe, elle glisse facilement autour des idées, qui se trouvent saisies et enveloppées sans presque qu’on y ait pris garde, quelque subtiles et fuyantes qu’elles soient. Elle a cette simplicité qui semble naturelle, qui est au fond très savante, dont est fait en grande partie le talent d’un de nos écrivains contemporains: je veux dire d’Anatole France. Mais la langue de celui-ci, pour exquise qu’elle soit, sent le renfermé: elle a une odeur de cabinet de travail ou de salon, un parfum d’autrefois, de fleur desséchée: elle est dépaysée au grand air. Même ses paysages sont vus à travers des vitres: ils ont quelquefois la couleur, ils n’ont jamais la brise. La langue de Stevenson, moins pénétrante, est plus active, plus franchement vivante; elle a plus couru les grands chemins, elle est plus virile, plus saine. On sent qu’elle aurait pu devenir un instrument d’action, tandis que celle de M. France, féminine et comme lassée, n’a foulé que des tapis; elle est sans force et plie, quand elle s’emploie à autre chose qu’à l’art; elle peut toucher à tout, elle ne peut rien soulever.

C’est en France que Stevenson a accompli ses principaux voyages. Sans parler de ses fraîches et riantes pages sur la forêt de Fontainebleau, les Travels with a Donkey ont été faits dans les Cévennes, et An Inland Voyage, au fil de l’Oise. Stevenson a pénétré ainsi dans la véritable vie française. Il la comprend et il l’aime; et s’il n’en fait pas une étude formelle, il la touche sans cesse en passant. Il est, avec Hamerton et Miss Matilda Betham-Edwards, (je ne parle pas du livre de Bodley qui est une 7 enquête sociale), un des auteurs anglais qui ont fait amitié avec l’âme de ce pays, et tenté de la faire connaître à leurs compatriotes. Travail méritoire! Car si les Anglais sont vraisemblablement le peuple le mieux informé sur les autres, ils sont peut-être aussi celui qui comprend le moins les autres. Ils vivent, surtout en ce qui nous concerne, dans un chaos de préjugés héréditaires, de renseignements minuscules, d’ignorances capitales rendues plus dangereuses par une surabondance de détails futiles, dans un clapotis de menus faits, ou radicalement faux, ou déformés par le besoin d’effet, de grossissement et d’importance dont sont atteints, par détérioration professionnelle, les correspondants de leurs journaux. Dans tout cela roulent, plus souvent qu’il ne conviendrait, des mensonges ou des calomnies dont on ne comprend pas qu’ils sortent, sans être écrasés, d’entre les mains d’hommes qui passent pour avoir de l’honneur. Qu’on imagine cette étrange et incohérente matière, entretenue et exploitée par les desseins des hommes politiques, ressassée et exagérée par une hypocrisie à base ethnique et protestante, amplifiée et renouvelée pour fournir, par contraste, une pâture presque quotidienne à l’amour-propre national; qu’on imagine en outre ces déformations et ces grossissements répercutés incessamment par une presse formidable, et on aura une idée de ce que peut devenir, dans des moments d’excitation, le jugement du peuple anglais sur la France. C’est pourquoi nous devons de la reconnaissance aux hommes comme Stevenson, qui prennent la peine de nous connaître, vivent cordialement avec nous, et, se tournant vers leurs compatriotes, avec un sourire et un léger haussement d’épaules, rétablissent les proportions et remettent les choses au point.

Ces carnets de voyage sont des livres dont nous pouvons tirer plusieurs genres de profit. Outre que l’agrément et la belle humeur dont ils sont pleins, et leur irrésistible attrait de promenade intellectuelle sont en soi des choses agréables, ils nous apprennent à nous mieux connaître et à 8 nous voir sous un angle qui est en dehors de nous. Une remarque nouvelle, comme un étranger en fait, nous ouvre parfois les yeux sur des parties inaperçues de nous-mêmes et pénètre dans l’ombre paisible des habitudes. Mais surtout il y a, dans ces pages, un sens si joyeux et si sain de la vie en plein air, un goût si vivant, si frais, des charmes de la nature, un regard si habile à les saisir et à discerner le caractère des sites, un chant si allègre de liberté, qu’elles communiquent leur esprit à ceux qui les lisent. On a envie de grand air, on rêve de voyages sur les rivières ou les grands chemins. Je sais des hommes pour qui les livres de Topffer ont été le premier attrait qui les a conduits en Suisse. Ils lui doivent ce qu’ils ont acquis, dans leurs courses sur les montagnes, de santé, d’entraînement et de hautes impressions. Les livres de Robert Louis Stevenson ont la même vertu qu’ils s’appliquent à des paysages plus voisins de nous, où le décor est plus familier et où l’homme fournit davantage. S’ils inspiraient à quelques-uns de leurs jeunes lecteurs français le désir, si aisément réalisable et à si peu de frais, de voyager à pied, ils seraient rien que par cela une bonne semence. Espérons qu’elle tombera sur quelques pierres qui aimeront à rouler.

M. Lemaire, qui est professeur au lycée de Valenciennes, a choisi avec raison An Inland Voyage, dont les paysages appartiennent à notre région et sont familiers à beaucoup de ceux qui le liront. Il l’a traduit avec beaucoup de conscience et une constante préoccupation d’exactitude. Peut-être ce souci méticuleux lui fait-il perdre parfois un peu du mouvement, de l’allure aisée de l’original. C’est un défaut on the right side. Il a su mener à bien une tâche très délicate. Je ne veux pas le féliciter d’avoir si utilement employé ses loisirs de professeur. Il en a été récompensé, chemin faisant, par l’intérêt de son travail, le plaisir de vivre avec un charmant et sympathique esprit, et le profit de lutter contre cette langue qui, par sa souplesse, est une adversaire redoutable. Je désire 9 plutôt le féliciter de la persévérance avec laquelle, ayant fait ce travail, il a su, malgré l’apathie des éditeurs et la routine des revues, arriver à le produire. J’imagine que cela a dû lui demander plus de peine que sa traduction elle-même. J’espère, et c’est, je crois, sa seule ambition qu’il ne lui en coûtera que son temps. Dans l’Université on trouve que c’est là un encouragement suffisant: le travail se paye par lui-même.

Des tentatives comme celles de M. Lemaire sont le symptôme d’un important progrès accompli dans notre pays. Il ne faut pas être très âgé pour se rappeler dans quel état informe et rudimentaire étaient chez nous la connaissance et l’enseignement des langues vivantes. Par un effort efficace parce qu’il a été continu, les chaires des lycées et de la plupart des collèges ont été graduellement occupées par des hommes qui possèdent à fond la langue qu’ils enseignent. Ils ont tous fait un ou deux ans de séjour dans le pays où on la parle, ils en connaissent la littérature et les mœurs. La majeure partie d’entre eux en reçoit des journaux et des livres; ils continuent à s’intéresser aux œuvres et aux hommes qui y surgissent, aux évènements qui s’y succèdent, aux tentatives sociales ou politiques qui s’y produisent. Leur esprit s’est ouvert à voir autre chose que notre mesquine vie étriquée en d’étroits règlements: ils savent que, dans d’autres conditions, des peuples agissent et prospèrent. Ils parlent de ces choses; leurs conversations sont aussi utiles que leur enseignement; ils sont, à certaines heures, des professeurs, et, à d’autres, les témoins et les avocats de ce qui se fait au-delà de nos frontières. Leur influence sociale peut compléter leurs services professionnels. Si nos directeurs de Revues et de Magazines étaient plus entreprenants et plus avisés, ils trouveraient là une armée de collaborateurs très capables de tenir la France au courant de ce qui se passe au dehors. C’est assurément un grand progrès et un précieux élément infusé dans notre vitalité intellectuelle. Encore quelques années de persévérance et 10 il ne se trouvera plus une seule petite ville, un trou perdu, où ne se rencontre au moins un homme qui soit un centre de culture étrangère, un intermédiaire de comparaisons avec le dehors. Ce seront autant de mèches de mine dans le bloc de notre ignorance et de notre routine; ils pourront contribuer à le disloquer. Par là l’Université aura rendu au pays un de ces profonds services de nutrition silencieuse, qui, heureusement, se poursuivent sous les fièvres, les incohérences et les crises hystériques de la surface.

AUG. ANGELLIER.

Mettre une préface à un si petit livre, c’est, j’en ai bien peur, pécher contre la règle des proportions. Mais, il est au-dessus des forces d’un auteur de résister au plaisir de faire une préface, car c’est la récompense de ses travaux. La première pierre une fois posée, l’architecte apparaît avec ses plans et se pavane, une heure durant, aux yeux du public. L’auteur ne fait pas autre chose dans sa préface. Il se peut qu’il n’ait pas un mot à dire; toutefois il doit se montrer un instant dans le portique, le chapeau à la main, et dans une attitude polie.

Il vaut mieux, en telle circonstance, s’en tenir adroitement à un état intermédiaire entre l’humilité et la supériorité; comme si le livre était l’œuvre de quelque autre personne et que vous n’ayez fait que le parcourir et insérer ce qu’il 12 a de bon. Mais, pour moi, je n’ai pas encore atteint à cette perfection. Je suis encore incapable de dissimuler la chaleur de mes sentiments envers le lecteur; et, si je le rencontre sur le seuil, c’est pour l’inviter à entrer avec une cordialité toute campagnarde.

A vrai dire, je n’eus pas plus tôt fini de lire les épreuves de ce petit livre que je me sentis en proie à une appréhension désespérante.

Il me vint à l’esprit qu’il se pourrait que je ne fusse pas seulement le premier à lire ces pages, mais aussi le dernier; qu’il se pourrait que j’eusse vainement fait œuvre de pionnier dans cette étendue de pays si riant, sans trouver une âme pour suivre mes pas. A force d’y songer, je ressentis pour cette idée une aversion, qui dégénéra en une sorte de terreur panique, et je me lançai dans cette préface, qui n’est rien de plus qu’un avertissement au lecteur.

Que dirai-je en faveur de mon livre? Caleb et Josué rapportèrent de Palestine une formidable grappe de raisin. Hélas! mon livre ne 13 produit rien d’aussi nutritif; et, d’ailleurs, nous vivons dans un siècle, où l’on préfère une définition à n’importe quelle quantité de fruits.

Je me demande si une négation n’aurait pas quelque chose de séduisant? car, au point de vue négatif, je me flatte que ce volume a un certain cachet. Bien qu’il contienne beaucoup plus de deux cents pages, je n’y ai pas fait remarquer une seule fois que l’univers de Dieu n’a pas de but, et je n’y donne pas non plus une seule fois à entendre que j’en eusse pu créer un meilleur. Je ne sais réellement pas où j’ai pu avoir la tête. J’avais apparemment oublié tout ce qu’il y a de glorieux à être homme. C’est une omission qui enlève à ce livre toute importance philosophique; mais, j’ai l’espoir que son excentricité pourra plaire dans les sociétés frivoles.

A l’ami qui m’accompagna, je dois déjà beaucoup de remercîments; je voudrais bien, certes, ne lui devoir rien d’autre; mais, en ce moment, je me sens pour lui une tendresse presque 14 exagérée. Lui, au moins, me lira, ne serait-ce que pour refaire en esprit ses propres voyages en suivant les miens.

R. L. S.

A Sir Walter Grindlay Simpson, Baronet

Mon cher Cigarette,

C’est assez pour vous d’avoir participé si généreusement aux pluies et aux portages de notre voyage; d’avoir pagayé si laborieusement, pour rattraper l’Aréthuse, abandonnée sur l’Oise grossie; d’avoir, dès lors, piloté une vraie épave humaine jusqu’à Origny-Sainte-Benoîte et jusqu’à un souper si ardemment désiré. C’est peut-être plus qu’assez, comme vous vous en êtes plaint une fois quelque peu piteusement, que je vous aie prêté tous les torts et que je me sois attribué toutes les réflexions convenables. Je ne pouvais pas, décemment, vous exposer à partager le désagrément d’un autre et plus notoire naufrage. Mais à présent, 16 que notre voyage va paraître en une édition à bon marché, ce péril, espérons-le, n’existe plus, et il m’est loisible de mettre votre nom sur le pavillon.

Mais, je ne puis m’arrêter avant de m’être lamenté sur le sort de nos deux bateaux. Ce ne fut pas, sir, un jour fortuné que celui où nous projetâmes l’achat d’une péniche; il ne fut pas heureux, le jour où nous fîmes part de notre rêve au plus espérant des rêveurs. A vrai dire, tout sembla nous sourire un moment. Nous nous procurâmes la péniche, nous la baptisâmes «les Onze mille Vierges de Cologne», et elle demeura pendant quelques mois l’admiration de tous les admirateurs, dans les eaux d’une charmante rivière et sous les murs d’une vieille ville.

M. Mattras, le charpentier émérite de Moret, avait concentré sur elle toute la diligence de ses ouvriers rivalisant d’ardeur; et vous n’aurez pas oublié la quantité de champagne doux consommé à l’auberge, au bout du pont, pour donner 17 du zèle aux ouvriers et activer le travail. Quant à la question pécuniaire, je préfère ne pas m’y arrêter. Notre péniche «les Onze mille Vierges de Cologne» pourrit dans la rivière où elle avait été embellie. Elle ne sentit pas l’impulsion de la brise; on n’y attela jamais le patient cheval de trait. Et, lorsqu’enfin le charpentier indigné de Moret la vendit, on vendit en même temps l’Aréthuse et la Cigarette, nos deux «canoës», l’un de cèdre, l’autre, comme nous le sentions si rudement dans les portages, de solide chêne anglais. A présent, ces bateaux historiques portent les trois couleurs et sont connus sous des noms nouveaux et étrangers.

R. L. S.

Nous produisîmes une grande agitation dans les docks d’Anvers. Un arrimeur et un groupe de portefaix des docks enlevèrent nos deux «canoës» et coururent à l’embarcadère. Derrière eux venait une foule d’enfants, poussant des hourras. La Cigarette partit au milieu d’un clapotis de petites vagues qui se brisaient. L’instant d’après, l’Aréthuse la suivait. Un vapeur descendait le fleuve; des hommes, sur le tambour, crièrent de rauques avertissements, l’arrimeur et ses portefaix, sur le quai, nous braillaient de prendre garde. Mais, en quelques coups de pagaie, les canoës étaient hors d’atteinte au milieu de l’Escaut, et nous laissions derrière nous tous les vapeurs, et les arrimeurs et les autres vanités du rivage.

Le soleil brillait d’un vif éclat; la marée faisait gaillardement ses quatre milles à l’heure; 22 le vent soufflait régulièrement avec, de temps en temps, des rafales. Pour ma part, je n’avais jamais été de ma vie à la voile dans un canoë, et ma première expérience, au beau milieu de ce large fleuve, ne se faisait pas sans me causer quelque appréhension. Qu’arriverait-il à la première bouffée de vent qui gonflerait ma petite voile? A mon avis, on courait presque autant de risques à tenter ainsi l’inconnu, qu’à publier un premier livre, ou à se marier. Toutefois, ma perplexité ne fut pas de longue durée, et vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’au bout de cinq minutes, j’avais fixé ma voile.

Cette circonstance, je le reconnais, ne fut pas sans me frapper quelque peu. Naturellement, comme le reste de mes semblables, j’avais toujours fixé la toile dans un bateau à voiles; mais, dans une embarcation aussi petite et aussi peu stable qu’un canoë, et avec ces rafales qui s’abattaient sur nous, je ne m’attendais guère à pouvoir agir d’après les mêmes principes; et ce fait m’inspira quelques réflexions 23 pleines de mépris sur le cas que nous faisons de la vie. On est à coup sûr, plus à l’aise pour fumer quand la voile est attachée; mais il ne m’était jamais arrivé de mettre une bonne pipe de tabac en balance avec un péril évident, et de courir le risque de propos délibéré en choisissant la bonne pipe de tabac. C’est un lieu commun que nous ne pouvons répondre de nous-mêmes, avant d’avoir été mis à l’épreuve; mais il est moins commun et, à coup sûr, plus consolant, de penser que nous nous trouvons habituellement beaucoup plus braves et beaucoup meilleurs que nous ne croyions. Tout le monde, à mon avis, en a fait l’expérience: mais la crainte de nous démentir plus tard nous empêche de trompeter bien loin ce sentiment réconfortant. Bien sincèrement je voudrais, car cela m’eût épargné beaucoup de peine, je voudrais, qu’il se fût trouvé quelqu’un pour me faire envisager la vie avec courage, quand j’étais jeune, pour me dire combien les dangers sont plus effrayants, quand on les voit de loin; pour me montrer que ce qu’il y a de 24 viril dans le cœur d’un homme ne se laisse pas étouffer et l’abandonne rarement, je dirai même jamais, à l’heure du danger. Mais nous sommes tous très forts pour jouer de la flûte sentimentale en littérature: et il n’y aura pas un homme parmi nous pour aller en tête de la colonne faire retentir les sons grisants du tambour.

Il faisait bon sur le fleuve. Un ou deux chalands passaient, chargés de foin. Des roseaux et des saules bordaient le cours d’eau: des bestiaux et de vénérables chevaux gris montraient leurs têtes placides par dessus le talus du rivage. Çà et là, un coquet village, parmi les arbres, avec un bruyant chantier de construction de bateaux: çà et là, une villa, au milieu d’une pelouse. Le vent nous favorisa pour remonter l’Escaut, puis le Rupel: et nous allions bon train, quand nous commençâmes à voir les briqueteries de Boom, qui s’étendent très loin sur la rive droite du fleuve. La rive gauche était toujours verte et champêtre, avec des allées d’arbres, le long de la digue, et, çà et là, un 25 escalier pour desservir un bac, où l’on pouvait voir, tantôt une femme assise, les coudes sur les genoux, tantôt un vieux monsieur avec des lunettes d’argent et un bâton. Mais Boom et ses briqueteries devenaient à chaque instant, plus enfumées et plus sales; et bientôt, une grande église, avec une horloge, et un pont de bois, jeté sur le fleuve, indiquèrent le quartier central de la ville.

Boom n’a rien d’agréable et n’est remarquable qu’en un seul point: la plupart des habitants ont la ferme conviction qu’ils savent parler anglais: ce que d’ailleurs, l’expérience ne justifie pas. Ceci jeta une sorte de brume sur notre conversation. Quant à l’hôtel de la navigation, c’est, je crois, ce qu’il y a de pire dans l’endroit. Il possède deux salles, dont il est très fier, toutes deux parsemées de sable; la première donnant sur la rue, avec un comptoir à une extrémité; la seconde, plus froide et plus sombre, avec, pour tout ornement, une cage sans oiseau et un tronc tricolore où 26 recevoir des souscriptions. Nous trouvâmes moyen de dîner dans cette seconde pièce, en compagnie de trois ingénieurs stagiaires peu expansifs et d’un commis-voyageur silencieux. La nourriture, comme il arrive d’ordinaire en Belgique, était en cette occasion d’un caractère indéfinissable. En vérité, je n’ai jamais été capable de découvrir quoi que ce fût qui ressemblât à un repas chez cet aimable peuple. Les Belges semblent becqueter leurs aliments, ils ont l’air de jouer avec les mets tout le long du jour en amateurs; ils essayent d’imiter les Français; ils font, en réalité, comme les Allemands; et à la rigueur, l’on peut dire qu’ils ont un genre intermédiaire.

Nettoyée et garnie de ses accessoires, la cage vide ne portait d’autre trace du favori qui y sifflait jadis, que l’écartement de deux barreaux, entre lesquels on mettait un morceau de sucre. Cette cage évoquait ainsi une sorte de gaieté de cimetière. Pas plus à nous qu’au commis-voyageur les ingénieurs ne daignaient adresser 27 la parole: mais ils échangeaient entre eux quelques mots à voix basse et nous dévisageaient à la lumière du gaz avec leurs lunettes. Car, bien qu’ils fussent de beaux garçons, ils portaient tous des besicles.

Il y avait dans l’hôtel une servante anglaise; elle avait quitté l’Angleterre depuis assez longtemps pour avoir recueilli à l’étranger toutes sortes d’expressions bizarres et de manières curieuses, qu’il n’est pas besoin de spécifier ici. Elle nous parla abondamment dans son jargon, nous demanda des détails sur les mœurs actuelles en Angleterre et rectifia obligeamment nos explications, quand nous essayâmes de lui répondre. Mais nous avions affaire à une femme, et, au fond, peut-être ne dédaignait-elle pas tant nos renseignements, qu’elle en avait l’air. Le beau sexe aime à recueillir des connaissances et tient néanmoins à conserver sa supériorité. C’est une politique habile et presque toujours une nécessité dans les circonstances de la vie. Car, si un homme s’aperçoit qu’une femme 28 l’admire, ne serait-ce que pour ses connaissances en géographie, il se mettra immédiatement à bâtir sur cette admiration. Ce n’est qu’à force d’incessantes rebuffades que les jolies femmes peuvent nous tenir à notre place. Les hommes comme aurait dit Miss Howe ou Miss Harlowe, sont de tels «empiéteurs». Pour ma part, je suis corps et âme avec les femmes: et, après un couple bien marié, il n’est rien au monde d’aussi beau que le mythe de Diane, la divine chasseresse. Il est inutile à un homme de se retirer dans les bois: nous le connaissons trop: Saint Antoine en fit l’expérience, il y a bien longtemps; et l’aventure eut, à tous égards, une fâcheuse issue pour lui. Mais il y a ceci de particulier chez certaines femmes et qui déconcerte les meilleurs gymnosophistes parmi les hommes: c’est qu’elles se suffisent à elles-mêmes et qu’elles peuvent marcher dans une zone élevée et froide, sans la protection d’aucun de ceux qui portent culottes. Je l’affirme, bien que je sois le contraire d’un 29 ascète déclaré, je sais aux femmes plus de gré de cet idéal que je n’en saurais à la plupart d’entre elles, ou même à toutes, à l’exception d’une seule, d’un baiser spontanément donné. Il n’est rien d’aussi encourageant que le spectacle d’une personne qui se suffit. Et quand je songe aux sveltes et charmantes vierges, créatures de la forêt et du clair de lune, courant les bois toute la nuit, au son du cor de Diane, errant parmi les vieux chênes, le cœur aussi libre qu’eux, insensibles à l’agitation de la vie ardente et troublée de l’homme,—bien qu’en fait d’idéals, il en soit beaucoup d’autres que je préfère,—je sens battre mon cœur en pensant à celui qu’elles ont choisi. C’est faire faillite à la vie, mais faire faillite avec tant de grâce! Une chose n’est pas perdue, si on ne la regrette pas. En somme, et ici l’homme se décèle, où serait une grande partie de la gloire d’inspirer l’amour, s’il n’y avait aucun dédain à surmonter?

Le lendemain matin, à notre départ sur le canal de Willebroeck, la pluie commença lourde et glacée. L’eau du canal était à peu près à la température où le thé peut se boire, et, sous cette froide aspersion, la surface était couverte de vapeur. La gaieté du départ et le mouvement aisé des bateaux sous chaque coup de pagaie nous aidèrent à faire contre fortune bon cœur, pendant toute la durée de l’averse; et, une fois le nuage passé et le soleil reparu, notre entrain reprit le dessus sur nos velléités de rester chez nous. Une bonne brise bruissait et frissonnait dans les rangées d’arbres qui bordaient le canal. Les feuilles s’agitaient en masses tumultueuses, tantôt en pleine lumière et tantôt dans l’ombre. Pour l’œil et l’oreille, le temps semblait propice à l’emploi de la voile; mais, sur l’eau, entre les hautes berges, le vent ne nous parvenait que 31 par bouffées faibles et irrégulières. A peine y en avait-il assez pour gouverner. Nous avancions d’une façon intermittente et peu satisfaisante. Du chemin de halage, un loustic, qui jadis avait été marin, nous salua par ces mots: «Ça va vite, mais c’est long».

Il y avait assez d’activité sur le canal. A tout instant, nous rencontrions ou nous dépassions une longue file de bateaux, avec de grandes barres de gouvernail peintes en vert; des poupes élevées avec, de chaque côté du gouvernail, une fenêtre, et, parfois, à l’une des fenêtres, une cruche ou un pot à fleurs; une barque attachée à l’arrière; une femme occupée à préparer le dîner du jour et à soigner une poignée d’enfants. Ces péniches, au nombre de vingt-cinq ou trente, étaient toutes attachées les unes derrière les autres avec deux câbles. En tête de cette file de bateaux se trouvait un vapeur d’étrange construction qui la remorquait. Il n’avait ni roues à palettes, ni hélice; mais, au moyen de quelque engrenage, dont un esprit peu initié 32 à la mécanique ne pouvait se faire une idée exacte, il amenait par dessus l’avant une petite chaîne brillante, qui s’étendait au fond du canal et, la faisant repasser par dessus l’arrière, il se halait en avant, anneau par anneau, avec toute sa suite de bateaux chargés. Tant qu’on n’avait pas trouvé la clef de l’énigme, il y avait quelque chose de solennel et d’inquiétant dans la progression d’un de ces trains, pendant qu’il s’avançait doucement dans le canal, sans autre marque de sa marche en avant qu’un petit remous, courant le long des flancs des bateaux et s’en allant mourir dans leur sillage.

De toutes les créations dues aux entreprises commerciales, une péniche est de beaucoup ce qu’il y a de plus agréable à considérer. Il lui est loisible de déployer ses voiles, et vous la voyez alors voguer bien haut, au dessus de la cime des arbres et du faîte du moulin à vent, voguer sur le cours d’eau, voguer à travers les champs de blé vert, la plus pittoresque des créatures amphibies. Ou bien le cheval s’avance 33 d’un pas paisible et lent, comme si les affaires n’existaient pas pour lui dans le monde; et l’homme qui rêve au gouvernail voit le même clocher à l’horizon tout le long du jour. On se demande comment les choses parviennent jamais à leur destination, au train dont elles vont, et le spectacle des bateaux qui attendent leur tour à une écluse offre un bel exemple de la facilité avec laquelle on prend la vie. Il devrait y avoir beaucoup d’esprits satisfaits à bord des bateaux; car mener une telle vie, c’est voyager tout en restant chez soi.

La cheminée fume pour le dîner à votre passage; les berges du canal déroulent lentement leur paysage aux yeux contemplatifs; le bateau flotte à travers de grandes forêts, à travers de grandes cités, avec leurs monuments publics et leurs lampes, le soir, et pour le batelier qui, dans sa demeure flottante, voyage sans bouger de son lit, c’est absolument comme s’il écoutait l’histoire d’un autre homme, ou comme s’il 34 tournait les pages d’un livre d’images, dans lequel ses intérêts ne sont pas en jeu.

Il peut faire sa promenade de l’après-midi en quelque pays étranger, sur les berges du canal, et revenir ensuite chez lui dîner au coin de son feu.

Dans une pareille existence, on ne prend pas assez d’exercice pour jouir d’une santé exubérante; mais les gens maladifs seuls ont besoin d’une santé exubérante. L’individu apathique, qui ne se porte jamais ni bien ni mal, va dans la vie son petit bonhomme de chemin et n’en meurt que plus aisément.

A coup sûr, je préférerais le métier de batelier à n’importe quelle position qui nécessiterait une présence assidue dans un bureau. Il y a peu de situations, devrais-je dire, où l’on abandonne moins de sa liberté en échange de repas réguliers. Le batelier est à bord; il est maître sur son bateau; il peut débarquer quand il veut; rien ne peut le forcer à courir des bordées pour éviter une terre sous le vent, pendant toute 35 une nuit de gelée, où les voiles sont aussi dures que du fer; et, autant que j’en puis juger, le temps s’écoule pour lui aussi tranquillement que le permet le retour de l’heure du coucher ou du dîner. On ne voit pas aisément pourquoi un batelier devrait jamais mourir.

A mi-route, entre Willebroeck et Vilvorde, dans un endroit où le canal, tel que l’avenue d’un châtelain, s’étendait devant nous en une perspective magnifique, nous descendîmes à terre pour goûter. Il y avait deux œufs, un chanteau de pain et une bouteille de vin, à bord de l’Aréthuse; et deux œufs, ainsi qu’un fourneau Etna, à bord de la Cigarette. Le maître de ce dernier bateau cassa un des œufs au cours du débarquement; mais, faisant observer plaisamment qu’on pouvait encore le faire cuire «à la papier», il le mit dans le fourneau sans le retirer du journal flamand qui l’enveloppait. Nous avions débarqué pendant un moment de beau temps; mais il n’y avait pas deux minutes que nous étions à terre que le vent fraîchit, au 36 point de devenir une demi-tempête, et que la pluie commença à nous fouetter les épaules. Nous nous assîmes aussi près que possible de l’Etna, dont l’alcool brûlait à grandes flammes. A chaque instant, l’herbe prenait feu et nous devions l’éteindre en la piétinant. Nous ne tardâmes pas à avoir plusieurs brûlures aux doigts. Mais la quantité de nourriture substantielle produite par notre cuisine n’était pas en proportion avec tant d’efforts. Et quand après deux essais de cuisson, nous renonçâmes à la partie, l’œuf qui était intact était un peu plus que tiède, tandis que l’autre «à la papier» ne formait qu’une froide et dégoûtante fricassée d’encre d’imprimerie et de débris de coquille d’œuf. Nous trouvâmes moyen de cuire les deux autres œufs, en les mettant tout contre la flamme de l’alcool; nous obtînmes cette fois un meilleur résultat. Puis, nous débouchâmes la bouteille de vin et nous nous assîmes sur le bord d’un fossé, nos tabliers de canoë sur les genoux. Il pleuvait à verse. Le manque de confort, 37 quand il n’est vraiment pas confortable, et n’a pas la prétention nauséabonde de l’être, est une chose excessivement humoristique; et des gens tout trempés et bien abrutis au grand air sont en d’excellentes dispositions pour rire. En se plaçant à ce point de vue, l’œuf à la papier même offert en guise de nourriture, peut passer comme une sorte d’accessoire à la plaisanterie. Mais ce genre de badinage, bien qu’il puisse se prendre en bonne part, ne demande pas à être répété; et, dorénavant, l’Etna voyagea comme un monsieur dans l’équipet de la Cigarette.

A peine avions-nous fini de goûter, repris place dans nos embarcations et mis à la voile que le vent, il est presque inutile de le dire, ne tarda pas à tomber. Pendant le reste du trajet jusqu’à Vilvorde, nous continuâmes à présenter notre voile au vent peu favorable, et, avec de temps en temps, une bouffée de brise, et de temps en temps, un coup de pagaie, nous dérivâmes lentement d’écluse en écluse entre les rangées d’arbres bien en ordre.

38

C’était un riche et magnifique paysage vert ou plutôt un simple chemin d’eau tout vert, allant sans interruption de village en village. Tout avait un air stable, comme dans les endroits habités depuis longtemps. Des enfants aux cheveux ras crachaient sur nous du haut des ponts, comme nous passions en dessous, avec un réel sentiment d’impassibilité. Mais, encore plus impassibles étaient les pêcheurs; attentifs à leurs flottes, ils nous laissaient passer sans un regard. Livrés à leur paisible occupation, ils se tenaient perchés sur les éperons et les arcs-boutants des ponts et le long des berges. Ils étaient aussi indifférents que des fragments de nature morte. Ils ne bougeaient pas plus que s’ils avaient été en train de pêcher dans une vieille estampe hollandaise. Les feuilles s’agitaient, l’eau clapotait, mais ils restaient dans la même position comme autant d’églises établies par la loi. On aurait pu trépaner la tête de chacun de ces inoffensifs pêcheurs sans trouver sous leur crâne autre chose que les replis multiples d’une ligne 39 à pêcher. Je me moque bien de vos solides gaillards en guêtres de caoutchouc, qui remontent les torrents de montagne, la ligne à saumon en main; mais j’aime tendrement cette sorte de gens qui exercent, pendant des journées entières, leur art peu fructueux dans des eaux tranquilles et dépeuplées.

A la première écluse après Vilvorde, il y avait une éclusière qui parlait français d’une façon compréhensible. Elle nous apprit que nous étions encore à une couple de lieues de Bruxelles. Au même endroit, la pluie recommença. Elle tombait en lignes droites et parallèles, et la surface du canal était criblée d’une infinité de petites sources de cristal. Impossible de trouver à coucher dans le voisinage. Il ne nous restait donc qu’à enlever la voile et à jouer ferme de la pagaie sous la pluie.

De magnifiques maisons de campagne avec des horloges et de longues rangées de fenêtres à volets, avec de superbes arbres séculaires, formant des bosquets et des avenues, donnaient 40 sous la pluie et dans l’obscurité croissante du crépuscule, un aspect riche et sombre aux rives du canal. Il me semble avoir vu à peu près le même effet dans des gravures: d’opulents paysages abandonnés, au dessus desquels passe un orage. Et, tout le temps, nous fûmes escortés par une charrette couverte, qui trottait misérablement le long du chemin de halage et se maintenait à une distance presque uniforme dans notre sillage.

La pluie cessa près de Laeken. Mais le soleil était déjà couché; l’air était glacé et nous avions à peine un fil de sec à nous deux. Qui plus est, nous nous trouvions à présent au bout de l’Allée Verte, et au seuil même de Bruxelles nous nous heurtâmes à une sérieuse difficulté. Les rives du canal étaient bordées d’une file ininterrompue de péniches, qui attendaient leur tour à l’écluse. Nulle part on ne pouvait trouver un endroit propice pour débarquer; pas même un hangar où laisser les canoës pour la nuit. Non sans peine, nous réussîmes à débarquer et nous entrâmes dans un estaminet où quelques pauvres hères étaient à boire avec le patron. Celui-ci y alla carrément avec nous. Il n’y avait à sa connaissance aucune remise, aucun hangar, ni 42 rien de ce genre; et voyant que nous étions venus sans intention de boire, il ne cacha pas son impatience d’être débarrassé de nous. L’un des pauvres diables vint à la rescousse. Quelque part dans le coin du bassin il y avait, nous dit-il, un embarcadère et quelque chose d’autre encore qu’il ne définit pas très clairement, mais que ses auditeurs interprétèrent dans un sens favorable à leurs désirs.

Au coin du bassin se trouvait réellement l’embarcadère, au haut duquel nous aperçûmes deux jeunes gens de bonne mine en costume de canotage. L’Aréthuse s’adressa à eux. L’un des deux dit que nous pourrions remiser nos bateaux chez eux pour la nuit, que cela ne souffrait pas la moindre difficulté; et l’autre, ôtant sa cigarette de ses lèvres, demanda si nos embarcations sortaient des chantiers de Searle et fils. Ce nom fut toute une présentation. Une demi-douzaine d’autres jeunes gens sortirent d’un «garage» portant l’inscription «Royal sport nautique» et se mêlèrent à la conversation. 43 Ils étaient tous très polis, pleins d’enthousiasme, parlaient avec volubilité, et entrelardaient leur langage de termes anglais de canotage, de noms de clubs anglais et de constructeurs de bateaux anglais. Je ne connais, je l’avoue à ma honte, aucun endroit dans mon pays natal, où j’aurais été reçu aussi chaleureusement par autant de gens. Nous étions des canotiers anglais, et les canotiers belges se jetaient à notre cou. Je me demande si les Huguenots français reçurent un accueil aussi cordial des protestants anglais, quand l’adversité les força à passer le détroit. Mais, après tout, quelle religion unit si étroitement les gens qu’un sport qui leur est commun?

On transporta les canoës dans le garage. Les domestiques du club nous les lavèrent à fond, suspendirent les voiles au grand air pour les faire sécher et arrangèrent tout aussi soigneusement et aussi délicatement que s’il se fût agi d’un tableau. Pendant ce temps, nos frères «récemment découverts», car tel est le nom 44 que plusieurs d’entre eux donnèrent à cette parenté, nous conduisaient à l’étage et mettaient leur cabinet de toilette à notre entière disposition. Celui-ci nous prêtait du savon, celui-là une serviette, un troisième et un quatrième nous aidaient à défaire nos sacs. Et tout le temps c’étaient des questions et des assurances de respect et de sympathie à n’en plus finir! Je déclare que jamais auparavant je n’avais su ce que c’était que la gloire.

«Oui, oui, le Royal Sport nautique est le club le plus ancien de la Belgique».

«Nous sommes deux cents».

«Nous—ceci n’est pas la substance d’un discours, mais un résumé de nombreux discours, l’impression que mon esprit a gardée après maintes conversations; et elle me paraît tout à fait sentir la jeunesse; elle me paraît être très agréable, très naturelle et très patriotique.—«Nous avons gagné toutes les courses, à part celles où les Français nous ont trichés».

Il faut laisser ici tous vos vêtements mouillés 45 pour les faire sécher. Oh! entre frères! Dans n’importe quel garage d’Angleterre nous trouverions le même accueil. (J’espère de tout mon cœur qu’ils le pourraient trouver).

«En Angleterre, vous employez des sliding-seats, n’est-ce-pas?»

«Nous sommes tous employés dans le commerce pendant le jour, mais le soir, voyez-vous, nous sommes sérieux».

Ce furent leurs paroles mêmes. Ils consacraient le jour aux frivoles intérêts mercantiles de la Belgique; mais le soir, ils trouvaient quelques heures pour les occupations sérieuses de la vie. Peut-être me fais-je une idée fausse de la sagesse; mais il me semble que c’était là une remarque fort sage. Les gens qui s’occupent de littérature et de philosophie passent toute leur existence à s’affranchir des notions de seconde main et des règles fausses. C’est leur profession de recouvrer, à la sueur de leur front, à force de méditation, la fraîche vue qu’ils avaient autrefois de la vie; d’établir une 46 distinction entre ce qu’ils aiment réellement et originellement et ce qu’ils n’ont fait qu’apprendre à tolérer par force. Et les jeunes gens du Royal Sport nautique portaient encore la distinction très visiblement dans le cœur. Ils avaient encore ces perceptions nettes de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, de ce qui est intéressant et de ce qui est ennuyeux, qualifiées d’illusions par les vieillards envieux. L’illusion de cauchemar de l’âge mûr, l’étreinte d’ours de l’habitude exprimant graduellement la vie de l’âme d’un homme, n’avaient pas encore eu de prise sur ces jeunes Belges, nés sous une heureuse étoile. Ils savaient encore que l’intérêt qu’ils prenaient à leurs affaires, était bien peu de chose, au prix de leur amour spontané et patient pour les exercices nautiques. Si vous savez ce que vous préférez, au lieu de répondre humblement Amen à ce que, selon le monde, vous devez préférer, c’est que vous avez gardé votre âme en vie. Un pareil homme pourra être généreux; il pourra être honnête, au-delà de ce 47 qu’on entend au sens commercial du mot; il pourra aimer ses amis avec une sympathie élective, personnelle, au lieu de les accepter comme des accidents de la position à laquelle il a été appelé. Il pourra être un homme, en un mot, agissant selon ses propres instincts, demeurant tel que Dieu l’a fait, et non une pure manivelle dans la salle aux machines sociales, soudée à des principes qu’il ne comprend pas et pour des fins dont il n’a cure.

Car, se trouvera-t-il quelqu’un pour oser me dire qu’il est plus intéressant de faire des affaires que de folâtrer au milieu des bateaux? Il faudrait n’avoir jamais vu un canot, n’avoir jamais vu un bureau, pour parler ainsi. Et, pour sûr, l’un est beaucoup meilleur que l’autre pour la santé. Rien ne devrait occuper un homme autant que ses amusements. A l’encontre de ceci, on ne peut rien avancer que la soif de l’or; nul autre que:

Mammon, l’esprit le moins élevé qui tomba

Du ciel,

48

n’oserait hasarder un mot de réponse. Il n’y a qu’un "cant" mensonger pour représenter le négociant et le banquier comme des gens peinant d’une façon désintéressée pour l’humanité, et, par conséquent, fort utiles lorsqu’ils sont bien absorbés dans leurs transactions; car l’homme est plus important que ses services. Et lorsque notre membre du Royal Sport nautique aura vu disparaître si loin sa jeunesse pleine d’espoir, qu’il ne pourra plus exalter son enthousiasme qu’en feuilletant son grand-livre, je doute fort qu’il soit encore un aussi brave garçon et j’hésite à croire qu’il accueillerait d’aussi bonne grâce deux Anglais trempés, arrivant à Bruxelles, en canoë, à la brune.

Lorsque nous eûmes changé nos vêtements mouillés et bu un verre de «pale ale» à la prospérité du club, l’un des membres nous conduisit à l’hôtel. Il ne voulut pas dîner avec nous, mais il accepta sans objection de prendre un verre de vin avec nous. L’enthousiasme est chose très ennuyeuse; et je commence à comprendre 49 pourquoi les prophètes furent impopulaires en Judée, où ils étaient le mieux connus. Pendant trois mortelles heures, cet excellent jeune homme resta près de nous à causer longuement de bateaux et de régates; et, avant de nous quitter, il eut l’obligeance de commander nos chandelles pour la nuit.

Nous essayâmes, à plusieurs reprises, de changer de sujet; mais la diversion durait un instant à peine. Le membre du Royal Sport Nautique serrait la bride, faisait un écart, répondait à la question et fonçait de nouveau dans le flot gonflant de son sujet. J’appelle cela son sujet; mais je crois plutôt que c’est lui qui était le sujet. L’Aréthuse, qui considère toutes les courses comme des inventions du diable, se trouvait dans un dilemme pitoyable. Il n’osait avouer son ignorance par amour pour l’honneur de la vieille Angleterre, et il parlait hardiment de clubs et de rameurs anglais, dont la réputation n’était jamais venue jusqu’à lui. A plusieurs reprises et surtout une fois à propos 50 de «sièges à glissières», il fut à deux doigts de se trahir. Quant à la Cigarette, qui avait ramé dans des régates lorsqu’il avait le sang bouillant, mais qui désavoue à présent ces erreurs de sa folle jeunesse, il se trouvait dans un cas encore plus désespéré; car le jeune homme du Royal Sport Nautique lui proposa de prendre une rame dans un de leurs «huit» le lendemain, pour comparer le coup d’aviron anglais au coup d’aviron belge. Je voyais mon ami suer sang et eau sur sa chaise, chaque fois que ce sujet particulier revenait sur le tapis. Et il y eut encore une autre proposition, qui produisit le même effet sur chacun de nous. Il se trouvait que le champion du canoë en Europe (comme la plupart des autres champions) était un membre du Royal Sport Nautique. Et, si nous voulions seulement attendre le dimanche, cet infernal pagayeur condescendrait à nous accompagner dans notre prochaine étape. Mais nous n’avions, ni l’un ni l’autre, 51 le moindre désir de rivaliser avec Apollon, à conduire les coursiers du soleil.

Une fois le jeune homme parti, nous contremandâmes nos chandelles et nous commandâmes un grog à l’eau-de-vie. Les grandes vagues avaient passé par dessus notre tête. Les membres du Royal Sport Nautique étaient des jeunes gens aussi gentils qu’on puisse souhaiter d’en voir; mais ils étaient un peu trop jeunes et un tantinet trop amoureux de sports nautiques, pour nous. Nous commencions à nous apercevoir que nous étions vieux et cyniques; nous aimions le bien-être; nous aimions le vagabondage agréable de l’esprit sur tel ou tel sujet. Nous ne tenions pas à jeter du discrédit sur notre patrie en gâchant un «huit» ou en peinant piteusement dans le sillage du champion du canoë. Bref, nous eûmes recours à la fuite. Il semblait que ce fût ingrat d’agir ainsi; mais, pour tâcher de rendre ce départ acceptable, nous laissâmes une carte chargée de sincères compliments. Et en vérité, 52 ce n’était pas le moment d’avoir des scrupules; car nous croyions nous sentir sur le cou le souffle brûlant du champion.

Par crainte de nos bons amis les membres du Royal Sport Nautique d’une part, et, de l’autre, parce qu’il n’y avait pas moins de cinquante-cinq écluses entre Bruxelles et Charleroi, nous décidâmes de traverser la frontière en chemin de fer, bateaux et tout. Franchir cinquante-cinq écluses en un jour, cela revenait presque à faire péniblement tout le trajet à pied, les canoës sur nos épaules, objet d’étonnement pour les arbres qui bordent le canal et de franche dérision pour tous les enfants sensés.

Passer la frontière, même en chemin de fer, est chose malaisée pour l’Aréthuse. D’une manière ou d’une autre, c’est un homme qui éveille les soupçons de la douane. Partout où il voyage il est sûr de trouver les douaniers assemblés. Des traités sont solennellement signés, des 54 ministres des affaires étrangères, des ambassadeurs et des consuls règnent en grande pompe de la Chine au Pérou, et le pavillon anglais flotte à tous les vents du ciel. Sous ces sauvegardes, les gras bénéficiers de l’Eglise, les maîtresses d’école, les messieurs en complet gris, la foule tumultueuse et la cohue des touristes anglais, le Murray à la main, se répandent librement sur tous les chemins de fer du continent. Et cependant, la fluette personne de l’Aréthuse est prise dans les mailles du filet, tandis que ces gros poissons continuent joyeusement leur route. S’il voyage sans passe-port, il est jeté, sans autre forme de procès, dans d’infects cachots. Si ses papiers sont en règle, certes, on lui permet de continuer son chemin: mais il n’obtient cette permission qu’après avoir subi l’humiliation d’une incrédulité générale. Il est né sujet anglais; il n’a cependant jamais réussi à persuader de sa nationalité un seul fonctionnaire. Il se flatte d’être assez honnête; il est rare, néanmoins, qu’on le prenne pour autre 55 chose qu’un espion, et il n’est pas d’absurdes et de malhonnêtes moyens de subsistance que ne lui ait attribués la grande méfiance des fonctionnaires ou du peuple.

Sur ma vie, je ne puis comprendre cela. Moi aussi, j’ai été appelé à l’église par le son des cloches, je me suis assis à la table des grands; mais rien en moi ne l’indique. Pour les lunettes des fonctionnaires, j’ai l’air aussi extraordinaire qu’un gueux d’Indien. Je pourrais venir de n’importe quelle partie du globe, semble-t-il, à part de celle d’où je viens. Mes ancêtres ont travaillé en vain et la glorieuse constitution anglaise ne peut me protéger dans mes promenades à l’étranger. C’est une chose très importante, croyez-moi, que d’offrir dans sa personne un bon type normal de la nation à laquelle on appartient.

Je fus le seul des voyageurs à qui l’on demanda ses papiers, sur la ligne de Maubeuge. Malgré l’énergie avec laquelle je me cramponnais à mes droits, il me fallut finalement choisir entre 56 ces deux alternatives: ou accepter l’humiliation, ou voir le train partir sans moi. J’étais désolé de céder; mais je désirais arriver à Maubeuge.

Maubeuge est une ville fortifiée avec un excellent hôtel, le Grand Cerf. Elle semblait être habitée surtout par des soldats et des commis voyageurs. Du moins, ce furent les seules personnes que nous vîmes, outre les domestiques de l’hôtel. Nous dûmes y rester quelque temps, car les canoës ne se pressaient pas de nous suivre et se trouvèrent en fin de compte désespérément retenus à la douane, jusqu’au moment où nous retournâmes les délivrer. Il n’y avait rien à faire, rien à voir. Nous eûmes de bons repas, ce qui est très important, mais ce fut tout.

La Cigarette faillit être arrêté. On l’accusait d’avoir pris des plans des fortifications, chose dont il était matériellement incapable. Et en outre, comme chaque nation belligérante a déjà un plan des places fortifiées des autres puissances, de telles précautions reviennent à fermer la porte de l’écurie quand le coursier est parti. 57 Mais je ne doute pas qu’elles ne contribuent à maintenir la confiance dans le pays. C’est beaucoup de pouvoir persuader aux gens qu’ils partagent un mystère. Cela les rehausse à leurs yeux. Les Francs-maçons même, qu’on a exhibés à satiété, conservent une sorte d’orgueil; et il n’est pas un épicier parmi eux, si honnête, inoffensif et inintelligent qu’il puisse au fond se sentir, qui à son retour d’une de leurs tenues, n’ait à ses propres yeux une importance sinistre.

On ne s’imagine pas quel bonheur peuvent éprouver deux personnes, pourvu toutefois qu’elles soient deux, à vivre dans un endroit où elles ne connaissent pas une âme. Je pense que le spectacle de toute une existence, à laquelle vous ne prenez aucune part, paralyse les désirs personnels. Vous êtes heureux de devenir simple spectateur. Le boulanger est debout à sa porte; le colonel, avec ses trois médailles, passe le soir, allant au café. Les soldats battent du tambour, sonnent de la trompette, et tous, aussi 58 audacieux que des lions, garnissent les remparts. Le langage ne saurait exprimer avec quelle sérénité vous contemplez tout ceci. Dans un endroit où vous avez tant soit peu pris racine, le spectacle vous provoque à sortir de votre indifférence: vous êtes pour quelque chose dans la partie; vos amis combattent avec l’armée. Mais dans une ville étrangère, ni assez petite pour devenir trop tôt familière, ni assez grande pour offrir aux voyageurs toutes les commodités de la vie, vous êtes à l’écart des affaires, au point d’oublier absolument que vous pouvez en approcher davantage. Vous ressentez si peu d’intérêt pour le monde qui vous entoure, que vous ne vous souvenez plus que vous êtes un homme. Les Gymnosophistes vivent dans les bois avec toute la nature qui fermente autour d’eux, avec de tous côtés le mystère du roman; ils atteindraient plus facilement leur but en fixant leur séjour dans une morne ville de province, où ils verraient juste assez de l’humanité pour les garder d’en désirer davantage, et ne seraient 59 témoins que des pratiques extérieures rebattues de la vie de l’homme. Ces pratiques extérieures sont aussi mortes pour nous que tant d’autres formalités et parlent une langue morte à nos yeux et à nos oreilles. Elles n’ont pas plus de signification que des jurons ou des salutations. Nous sommes tellement accoutumés à voir les couples mariés aller à l’église le dimanche, que nous avons complètement oublié ce qu’ils représentent; si bien que les romanciers sont conduits à réhabiliter l’adultère, quand ils veulent nous montrer combien il est beau pour un homme et pour une femme de vivre l’un pour l’autre.

Une personne à Maubeuge me permit pourtant de sonder un peu son cœur. Ce fut le cocher de l’omnibus de l’hôtel. C’était un petit homme, l’air assez vulgaire, aussi bien que je puis me le rappeler, mais avec une étincelle de quelque chose d’humain dans l’âme. Il avait entendu parler de notre petit voyage et il vint immédiatement à moi plein d’envie et de sympathie. Oh! comme il aspirait à voyager et à faire le 60 tour du monde avant de descendre au tombeau! «Vous me voyez ici, n’est-ce-pas? Je conduis l’omnibus à la station. Bon! Et ensuite, je le reconduis à l’hôtel. Et c’est la même chose chaque jour et pendant toute la semaine. Mon Dieu! est-ce là la vie?» Je ne pouvais pas dire qu’à mon sens telle était la vie pour lui. Il me pressa de lui raconter où j’avais été et où j’espérais aller. Et tout en m’écoutant, le gaillard, je vous le déclare, soupirait. Est-ce que cet homme n’aurait pas pu être un vaillant explorateur en Afrique? N’aurait-il pas pu aller aux Indes à la suite de Drake? Mais ce siècle est peu propice aux hommes que la vie de bohème attire. Il n’y a que le parfait rond-de-cuir pour faire fortune et acquérir de la gloire.

Je me demande si mon ami conduit toujours l’omnibus pour le Grand Cerf! Il est très probable que non, je crois. Car je pense qu’il était à la veille de se mutiner quand nous passâmes; et peut-être notre passage le détermina-t-il pour tout de bon. Il eut mille fois mieux valu pour 61 lui être un chemineau, raccommoder des pots et des casseroles sur le bord du chemin, dormir sous les arbres et voir chaque jour le soleil se lever et se coucher au-dessus d’un nouvel horizon. Il me semble vous entendre dire que c’est une position respectable que d’être conducteur d’omnibus. Parfait! Quel droit celui qui n’aime pas cette position respectable a-t-il d’empêcher de l’occuper celui qui en est fort amateur? Mais supposez qu’un plat ne soit pas à mon goût et que vous me disiez que pour le reste de la société c’est un mets favori; que devrais-je conclure de cela? Qu’il ne me faudrait pas, je suppose, achever de le manger malgré la répugnance de mon estomac.

La respectabilité est une excellente chose en elle-même; mais elle ne prime pas sur toutes les considérations. Je ne voudrais pas un instant me risquer à laisser entendre que ce soit affaire de goût; mais j’oserai aller jusqu’à affirmer ceci: si on admet que pour quelqu’un une position est pénible, désagréable, qu’elle n’est pas 62 nécessaire, que de plus elle est inutile, quand bien même elle serait aussi respectable que l’Eglise d’Angleterre, plus tôt un homme l’aura quittée, mieux cela vaudra pour lui-même et pour tous les intéressés[1].

Vers trois heures de l’après-midi, tout le personnel du Grand Cerf nous accompagna au bord de l’eau. Le conducteur de l’omnibus y était, les yeux hagards. Pauvre oiseau de cage! Est-ce que je ne me rappelle pas, moi aussi, le temps où je fréquentais la station pour voir les trains s’élancer en grand nombre dans la nuit, bondés d’hommes libres, et où, avec d’indescriptibles envies, je lisais sur les horaires les noms d’endroits éloignés.

Nous n’étions pas hors des fortifications qu’il commençait à pleuvoir. Le vent était contraire et soufflait par furieuses rafales; et le spectacle que présentait le pays n’était pas plus clément que ce qui se passait dans le ciel; car nous traversions un pays flétri, que des broussailles 64 couvraient çà et là, mais auquel des cheminées d’usine donnaient quelque variété et quelque beauté. Nous débarquâmes dans une prairie souillée au milieu de quelques arbres étêtés, et nous y fumâmes une pipe dans une échappée de beau temps. Mais le vent soufflait si fort que nous ne pûmes allumer une autre pipe. A part quelques sordides ateliers, il n’y avait dans le voisinage aucun objet naturel. Un groupe d’enfants conduit par une grande fille, demeura à nous observer à peu de distance tout le temps que nous restâmes. Je me demande ce qu’ils pouvaient bien penser de nous.

A Hautmont, l’écluse était presque infranchissable, le débarcadère étant escarpé et élevé, et l’embarcadère très éloigné. Une dizaine d’ouvriers, noirs de fumée, nous donnèrent un coup de main. Ils refusèrent toute récompense et ce qui est bien mieux, refusèrent noblement, sans que cela comportât la moindre idée d’insulte. «C’est notre façon d’agir dans notre pays», dirent-ils, et je trouve cette façon d’agir 65 tout à fait admirable. En Ecosse, où l’on vous rendra également des services gratis, les braves gens repoussent votre argent comme si vous aviez essayé de corrompre un électeur. Quand des gens se donnent la peine d’accomplir un acte plein de dignité, cela mérite bien qu’on généralise un peu cet acte et qu’on admette que tous ceux qui se seraient trouvés dans le même cas auraient agi d’une façon aussi digne. Mais dans nos braves pays saxons, où nous pataugeons dans la boue pendant soixante-dix ans, et où le vent chante sans cesse à nos oreilles depuis notre naissance jusqu’à notre mort, nous faisons le bien et le mal, la main haute et d’une façon presque offensante, et nous donnons, même à nos aumônes, la portée d’un témoignage et d’un fait de guerre contre le mal.

Après Hautmont, le soleil reparut et le vent tomba. Quelques coups de pagaie nous portèrent au-delà des établissements métallurgiques et nous traversâmes un pays ravissant. La rivière serpentait parmi de basses collines, de 66 sorte que nous avions le soleil parfois devant, parfois derrière, et la rivière qui se déroulait sous nos yeux formait une nappe d’eau d’un éclat intolérable. Des prairies et des vergers occupaient les deux rives qui étaient bordées de joncs et de fleurs aquatiques. Les haies très élevées, s’entrelaçaient avec des troncs d’ormeaux et la plupart des champs, par suite de leur peu d’étendue, avaient l’air de berceaux qui s’étageaient le long du cours d’eau. Il n’y avait jamais de perspective. Parfois, le sommet d’une colline apparaissait au-dessus de la haie la plus proche et formait une étape à mi-route du ciel; mais c’était tout. Le ciel était sans nuages. L’atmosphère, après la pluie, était d’une pureté ravissante. La rivière comme un miroir qui s’allongerait en une longue coulée de verre, décrivait de nombreux détours parmi les hauteurs; et les pagaies, en plongeant dans l’eau, faisaient trembler les fleurs le long des bords.

La rivière comme un miroir qui s’allongerait... (page 66).

Dans les prairies vaguaient des bestiaux blancs et noirs, fantastiquement tachetés. Une 69 bête avec la tête blanche et le reste du corps d’un noir luisant, vint au bord pour boire et resta gravement immobile, pointant ses oreilles vers moi à mon passage, semblable à quelque absurde ecclésiastique, dans une pièce de théâtre. Un instant après, j’entendis un bruyant plongeon, et, tournant la tête, j’aperçus l’ecclésiastique qui luttait pour remonter sur la rive. La bordure avait cédé sous ses pieds.

A part les bestiaux, nous ne vîmes aucun être vivant, si ce n’est quelques rares oiseaux et un grand nombre de pêcheurs. Ceux-ci étaient assis sur les bords des prairies qui longent la rivière, les uns avec une seule ligne, les autres avec une demi-douzaine au moins. Ils avaient l’air stupéfiés de béatitude; et quand nous les amenions à échanger quelques rares paroles avec nous sur le temps qu’il faisait, leurs voix résonnaient tranquilles et lointaines. Il y avait parmi eux une étrange diversité d’opinions sur le genre de poissons auxquels ils destinaient leurs amorces, mais ils s’accordaient tous à dire 70 que la rivière était très poissonneuse. Là où évidemment il n’y avait pas deux d’entre eux qui eussent attrapé le même genre de poissons, nous ne pouvions nous empêcher de soupçonner qu’il n’en était pas un peut-être qui eût jamais pris la moindre friture. J’espère que grâce à la beauté de cette après-midi, ils furent récompensés, tous sans exception, et qu’ils retournèrent chez eux, emportant dans leurs paniers un butin argenté pour la poêle à frire. Quelques-uns de mes amis diront peut-être qu’un tel vœu est une honte, mais je préfère un homme, ne fut-il qu’un pêcheur, à la plus superbe paire d’ouïes de toutes les eaux de Dieu. Je n’aime le poisson que quand il est cuit dans la sauce; tandis qu’un pêcheur à la ligne est une partie très importante d’un paysage de rivière et par conséquent mérite bien que les canotiers daignent le reconnaître. Il peut toujours vous dire, d’un air doux, où vous vous trouvez et sa présence tranquille sert à accentuer la solitude et le calme et à vous rappeler 71 les citoyens étincelants qui vivent sous votre bateau.

La Sambre serpentait si laborieusement çà et là parmi ses petites collines, qu’il était six heures passées quand nous approchâmes de l’écluse de Quartes. Sur le chemin de halage se trouvaient quelques enfants, avec lesquels la Cigarette se mit à plaisanter pendant qu’ils nous accompagnaient à la course. Ce fut en vain que je l’avertis. En vain lui dis-je en anglais que les gamins sont tout ce qu’il y a de plus dangereux au monde. Une fois que vous avez commencé à plaisanter avec eux, vous êtes bien sûr que cela se terminera par une grêle de pierres. Pour ma part, toutes les fois qu’une observation s’adressait à moi, je souriais doucement et hochais la tête, comme si j’étais quelqu’un d’inoffensif, n’ayant de la langue française qu’une connaissance insuffisante. Car, en vérité, j’ai acquis dans mon pays une telle expérience des enfants que j’aimerais mieux faire la rencontre d’une 72 troupe d’animaux sauvages que d’une bande de vigoureux moutards.

Mais je faisais injure à ces paisibles jeunes Hennuyers. Quand la Cigarette partit aux informations, je débarquai sur la digue, pour fumer une pipe, tout en veillant sur les bateaux, et je devins immédiatement l’objet de la plus aimable curiosité. A cette heure une jeune femme et un paisible adolescent qui avait perdu un bras s’étaient joints aux enfants. Cela me rassura un peu. Quand je prononçai mes deux ou trois premiers mots de français, une petite fille hocha la tête comme une grande personne avec une comique gravité: «Ah! vous voyez, dit-elle; il comprend suffisamment bien, à présent, c’était tout simplement pour nous en faire accroire.» Et les enfants de partir tous à la fois d’un franc éclat de rire.

La nouvelle que nous venions d’Angleterre fit sur eux une vive impression et la petite fille leur apprit que l’Angleterre était une île, «et bien loin d’ici.»

73

«Oui, vous pouvez le dire, bien loin d’ici,» ajouta le manchot.

Je n’ai jamais senti le mal du pays me serrer le cœur aussi douloureusement qu’à ce moment. Ils semblaient considérer comme si incalculable la distance qui me séparait de l’endroit où j’ai vu le jour!

Ils admirèrent beaucoup les canoës et j’observai chez ces enfants un trait de délicatesse qui mérite d’être mentionné. Désireux de monter en canoë, ils nous avaient assourdis de leurs demandes pendant les derniers cent mètres; et ils nous assourdirent de la même chanson le lendemain, quand nous arrivâmes pour partir. Mais, au moment où les canoës se trouvaient vides, pas un n’ouvrit la bouche pour faire pareille demande. Délicatesse? ou légère appréhension de l’eau peut-être, dans un si frêle esquif? Je hais le cynisme beaucoup plus que le diable; à moins peut-être que les deux ne fassent qu’un. Et cependant le cynisme est un bon tonique; c’est le «tub» froid et la serviette 74 de bain des sentiments, et il est assurément nécessaire à la vie dans les cas de sensibilité trop avancée.

Des bateaux, leurs yeux se portèrent sur mon costume. Ils n’avaient pas assez d’yeux pour regarder ma ceinture rouge, et mon couteau les remplissait de crainte.

«C’est ainsi qu’on fait les couteaux en Angleterre», dit le manchot.

J’étais bien aise qu’il ne sût pas comme on les fait mal de nos jours en Angleterre.

«Ces couteaux sont destinés aux gens qui vont en mer, ajouta-t-il, pour défendre leur vie contre les gros poissons.»

A mesure qu’il parlait, je me sentais devenir aux yeux du petit groupe un personnage de plus en plus romanesque. Et je suppose qu’il en était réellement ainsi. Ma pipe même, bien que ce fut une pipe française en terre et toute ordinaire, assez bien «culottée», comme ils appellent cela en France, était une rareté à leurs yeux, comme une chose venant de si 75 loin. Et si mes plumes n’étaient pas très belles en elles-mêmes, au moins venaient-elles toutes d’outre-mer. Cependant, un détail de mon accoutrement piqua leur curiosité jusqu’à leur faire oublier toute politesse: c’était la malpropreté de mes souliers de toile. Je suppose, quoi qu’il en soit, qu’ils s’imaginaient que la boue était un produit de mon pays. La petite fille (qui était le génie de la bande) étala ses sabots pour les comparer à mes souliers; et j’aurais voulu que vous pussiez voir avec quelle grâce et quelle satisfaction elle le fit.

La «canne» à lait de la jeune femme, une grande amphore de cuivre battu, reposait à quelque distance sur le gazon. Bien aise de me dérober à l’attention publique, et de rendre une partie des compliments que j’avais reçus, je l’admirais de tout cœur, autant pour sa forme que pour sa couleur et je leur dis, ce qui était très vrai, que c’était aussi beau que de l’or. Ils ne furent pas surpris. Ces objets était évidemment l’orgueil 76 du pays. Et les enfants s’étendirent sur la cherté de ces amphores, dont le prix s’élève parfois jusqu’à trente francs pièce. Ils m’expliquèrent comment les ânes les portaient une de chaque côté d’un bât, ce qui faisait un harnais assez coquet en soi-même. On pouvait voir ces amphores, ajoutèrent-ils, dans tout l’arrondissement; et dans les grosses fermes, elles étaient nombreuses et de grande taille.

Nous sommes des Marchands

La Cigarette revint avec de bonnes nouvelles. On pouvait avoir à loger à quelque dix minutes de l’endroit où nous étions, dans un village appelé Pont. Nous remisâmes les canoës dans un grenier et nous demandâmes aux enfants si l’un d’entre eux voulait bien nous servir de guide. Le cercle s’élargit instantanément autour de nous et nos offres de récompense furent reçues dans un silence décourageant. Nous étions évidemment une paire de Barbe bleues pour les enfants; ils nous parlaient bien dans les endroits publics et là où ils avaient l’avantage du nombre; mais c’était une autre paire de manches de se risquer à s’en aller seul avec deux personnages, ayant à leurs yeux quelque chose des monstres de légende tombés du 78 ciel sur leur hameau par cette tranquille après-midi, un couteau à la ceinture et sentant les grands voyages. Le propriétaire du grenier vint à notre aide. Il prit à part un petit garçon et le menaça de lui donner des coups; sans cela, nous aurions dû, je suppose, trouver notre chemin nous-mêmes. Quoi qu’il en soit, comme il avait déjà sans doute tâté des taloches de cet homme, l’enfant parut en avoir plus de crainte que des étrangers. Mais j’imagine que son petit cœur devait battre de la belle façon; car il ne cessa de trotter devant nous à une distance respectueuse, et de se retourner pour jeter sur nous des regards effrayés. Les enfants dans l’antiquité n’ont pas dû guider autrement Jupiter ou l’un de ses compères Olympiens, courant les aventures.

Par un chemin fangeux nous remontâmes de Quartes, où se dressaient l’Eglise et le moulin tremblotant. Les paysans revenant des champs regagnaient péniblement leurs demeures. Une 79 petite vieille à l’air vif passa près de nous. Elle était assise en travers d’un baudet, entre deux «cannes» à lait étincelantes. Chemin faisant, elle donnait de petits coups de talon dans le flanc du baudet et, d’une voix perçante, lançait des observations parmi les passants. Chose remarquable, aucun de ces hommes fatigués ne prenait la peine de répliquer. Notre guide nous fit bientôt quitter le petit chemin, pour prendre à travers la campagne. Le soleil était couché, mais l’occident en face de nous n’était qu’un lac d’or plain. Le sentier erra un instant à ciel ouvert. Puis il passa sous un treillis de branches, semblable à un berceau indéfiniment prolongé. De chaque côté se trouvaient des vergers ombragés; des chaumières s’étendaient bas au milieu des feuilles, envoyant leur fumée vers le ciel; çà et là, dans une trouée, apparaissait la grande face d’or de l’Occident.

Je n’ai jamais vu la Cigarette dans un état d’esprit aussi idyllique. Il devenait positivement lyrique dans son admiration des paysages 80 de la campagne. Je n’étais guère moi-même moins enthousiasmé; l’air doux du soir, les ombres, les riches lumières et le silence faisaient à notre marche un harmonieux accompagnement. Et nous prîmes tous deux la résolution d’éviter les villes à l’avenir et de loger dans les hameaux.

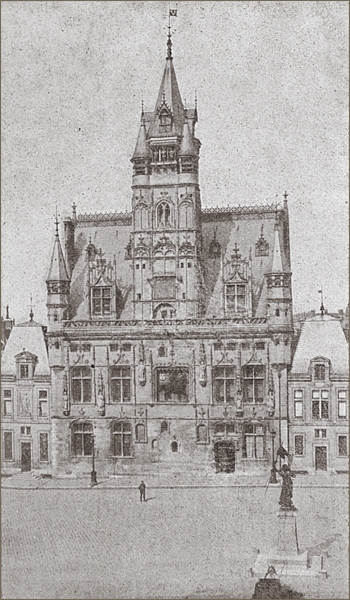

Le sentier s’engagea enfin entre deux maisons, et nous débouchâmes sur une grand’route large et boueuse, qu’un village d’aspect peu agréable bordait de chaque côté, à perte de vue. Les maisons s’élevaient à quelque distance de la route, dont elles étaient séparées, à droite et à gauche, par une large bande de terrain vague, où l’on voyait des tas de bois à brûler, des chariots, des brouettes, des monceaux de décombres et un peu de gazon douteux. Dans le lointain, sur la gauche, s’élevait au centre du village une grande tour maigre. Ce qu’elle avait été dans les siècles passés, je l’ignore: probablement, une forteresse en temps de guerre; mais pour le moment, elle portait, dans le haut, 83 un illisible cadran solaire et, dans le bas, une boîte aux lettres en fer.

..... s’élevait au centre du village une grande tour maigre (page 80).

De Quartes on nous avait envoyés à une auberge, mais elle était pleine, ou bien c’est que notre mine ne revint pas à la maîtresse. Il faut avouer qu’avec nos grandes valises de caoutchouc tout humides, nous n’avions guère l’air de gens civilisés. Nous ressemblions plutôt à des marchands de chiffons et d’os, imagina la Cigarette. «Ces messieurs sont des marchands?» demanda l’aubergiste. Et sans attendre une réponse, qu’elle jugeait, je suppose, superflue, dans un cas si évident, elle nous envoya chez un boucher qui habitait près de la tour et prenait des voyageurs à loger.

Nous nous rendîmes chez le boucher. Mais, il était en déménagement et tous les lits étaient démontés; ou bien notre mine ne lui revint pas. En guise d’adieu il nous décocha: «Ces messieurs sont des marchands?»

Il commençait à faire noir pour tout de bon. Nous ne pouvions plus distinguer le visage des 84 gens qui passaient auprès de nous, avec un bonsoir inarticulé. Les ménagères de Pont semblaient très économes de leur huile, car nous ne vîmes pas une seule fenêtre éclairée, dans tout ce long village. Je crois que c’est le plus long village du monde; mais j’ose dire que dans notre situation, chacun de nos pas comptait triple. Nous étions fort découragés quand nous arrivâmes à la dernière auberge. Regardant dans la maison par la porte qui n’était pas éclairée, nous demandâmes timidement si nous pouvions y loger pour la nuit. Une voix de femme consentit sur un ton peu amical. Nous jetâmes nos valises à terre et nous nous mîmes à chercher des chaises.

La salle était dans une complète obscurité, sauf une lueur rougeâtre qu’on voyait aux fentes et au ventilateur du poêle. Mais à présent, l’aubergiste allumait une lampe pour voir ses nouveaux hôtes. Ce fut, je suppose, l’obscurité qui nous épargna une autre expulsion; car je ne puis dire qu’elle eut l’air satisfaite à notre 85 aspect. Nous nous trouvions dans une grande salle nue, ornée de deux estampes allégoriques représentant la Musique et la Peinture, et d’une copie de la loi contre l’ivresse publique. D’un côté, il y avait un petit comptoir, avec une demi-douzaine de bouteilles environ. Deux ouvriers, dans une attitude de fatigue extrême, étaient assis attendant le souper. Une jeune fille de beauté médiocre circulait activement dans la salle avec un enfant de deux ans qui avait sommeil; et l’aubergiste se mit à déranger les pots et les casseroles qui étaient sur le poêle, pour faire cuire quelques biftecks.

«Ces messieurs sont des marchands?» demanda-t-elle d’une voix aigre; et la conversation n’alla pas plus loin. Nous commencions à nous figurer qu’après tout nous pouvions bien être des marchands. Je n’ai jamais connu de gens dont la faculté de faire des conjectures s’étendît dans un espace si restreint que les aubergistes de Pont-sur-Sambre. Mais la politesse et la façon de se comporter n’ont pas un 86 cours plus étendu que les billets de banque. Eloignez-vous seulement assez de votre quartier, et toute la perfection de vos manières ne vous servira de rien. Ces Hennuyers ne pouvaient voir aucune différence entre un marchand ordinaire et nous. Et ce fut pour nous matière à réflexion, pendant qu’on préparait les biftecks, de voir comme ils nous prenaient à leur propre évaluation et comme notre politesse la plus raffinée et nos plus grands efforts pour charmer semblaient absolument convenir à la qualité de marchand. Cela paraît être du moins une excellente preuve en faveur de la profession en France que, même devant de tels juges, nous ne réussîmes point à battre les marchands avec nos propres armes.

Enfin on nous pria de nous mettre à table. Les deux villageois (et l’un d’entre eux avait le visage pâle et un air de complet épuisement avec une apparence maladive, provenant sans doute de l’excès de travail et de l’insuffisance de nourriture) soupèrent d’une seule assiette de 87 soupe au lait, de quelques pommes de terre en robe de chambre, d’une chope de petite bière et d’une tasse de café sucré avec du sucre candi. L’aubergiste, son fils et la jeune fille, dont nous avons parlé plus haut, mangèrent la même chose. Notre repas fut un vrai banquet, en comparaison. Nous eûmes du bifteck, moins tendre qu’il aurait pu l’être, quelques-unes des pommes de terre, un peu de fromage, un second verre de bière et du sucre blanc dans notre café.

Vous voyez ce que c’est que d’être un monsieur,—pardon, ce que c’est que d’être un marchand. Je ne m’étais jamais avisé jusqu’alors, qu’un marchand fut un homme d’importance, dans un cabaret d’ouvriers; mais à présent que je devais en jouer le rôle pendant la soirée, je vis qu’il en était bien ainsi. Il a dans les auberges où il loge à la campagne, à peu près la même prééminence que celui qui prend un salon particulier dans un hôtel. Plus vous y regardez, plus les distinctions de classes sont infinies 88 parmi les hommes; et peut-être par une heureuse dispensation, n’y en a-t-il pas un seul au bas de l’échelle, pas un seul, qui ne puisse se trouver sur quelque autre une certaine supériorité, pour sauvegarder son orgueil.

Nous fûmes assez mécontents de notre nourriture, la Cigarette en particulier; car pour moi, j’essayai de faire croire que l’aventure, le bifteck coriace, tout m’amusait. D’après la maxime de Lucrèce, la vue de la soupe au lait des autres aurait dû donner de la saveur à notre bifteck. Mais nous ne trouvâmes pas qu’il en était ainsi dans la pratique. Théoriquement, vous pouvez savoir que d’autres gens vivent plus pauvrement que vous; mais il n’est pas agréable—j’allais dire, il est contre l’étiquette de l’univers—de s’asseoir à la même table qu’eux, pour prendre sa nourriture supérieure au milieu de leurs croûtes. Je n’avais pas vu pareille chose se passer, depuis le jour où j’avais remarqué à l’école un glouton d’élève mangeant son gâteau d’anniversaire. C’était assez odieux à voir, pouvais-je 89 me rappeler, et je n’avais jamais pensé jouer ce rôle moi-même. Mais une fois de plus, vous voyez ce que c’est que d’être un marchand.

Il n’y a pas de doute que les classes pauvres de notre pays ont beaucoup plus de dispositions à la charité que les classes riches. J’imagine que cela doit venir en grande partie du peu de comparaisons et de distinctions que font ces classes entre les gens aisés et ceux qui ne le sont pas autant. Un ouvrier ou un marchand ne peut s’isoler de ses voisins moins aisés. S’il s’offre une nourriture plus recherchée, il doit le faire en présence d’une douzaine de personnes qui ne le peuvent pas. Est-il quelque chose qui puisse conduire plus directement aux pensées de charité? Ainsi l’homme pauvre, campant à l’écart dans la vie, la voit telle qu’elle est, et il sait que chaque bouchée qu’il met dans son ventre a été arrachée aux mains des affamés.

Mais à un certain degré de prospérité, comme dans une ascension de ballon, l’homme heureux passe à travers une zone de nuages, et les choses 90 sublunaires sont dès lors cachées à sa vue. Il n’aperçoit rien que les corps célestes, tous dans un ordre admirable et positivement aussi beaux que neufs. Il se trouve entouré de la façon la plus touchante des attentions de la Providence et se compare involontairement aux lys et aux alouettes. Il ne chante pas précisément, bien entendu, mais il a dès lors l’air si modeste dans son landau ouvert! Si tout le monde dînait à une seule table, cette philosophie recevrait de rudes chocs.

Le Marchand Ambulant

Comme les laquais dans la comédie de Molière, lorsque les vrais gentilshommes faisaient irruption au milieu de leurs élégantes façons singées à l’office, nous étions destinés à être confrontés avec un véritable marchand. Pour rendre la leçon plus mordante encore pour des gentilshommes tombés comme nous, c’était un marchand infiniment plus considéré que le genre de pauvres diables pour lesquels on nous prenait: comme un lion au milieu de souris, ou un vaisseau de guerre arrivant sur deux chaloupes. En vérité, le nom de colporteur ne pouvait s’appliquer à lui; c’était un marchand ambulant.