Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1926 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.

Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt. Passagen in Antiquaschrift werden hier kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Auf Großtierfang für Hagenbeck

Selbsterlebtes aus afrikanischer Wildnis

von

Chr. Schulz

Mit über 80 Illustrationen

nach Original-Aufnahmen

Fünfte Auflage

Verlag Deutsche Buchwerkstätten, G. m. b. H., Leipzig

Druck von Oscar Brandstetter in Leipzig

Frau Kommerzienrat Carl Hagenbeck

in herzlicher Verehrung

gewidmet

[S. 7]

|

Seite

|

||

|

Zur Einführung

|

||

|

I. Kapitel.

|

Für Carl Hagenbecks Tierpark in Ost-Afrika

|

|

|

II. Kapitel.

|

Jagd- und Fangzug am Rufidji

|

|

|

III. Kapitel.

|

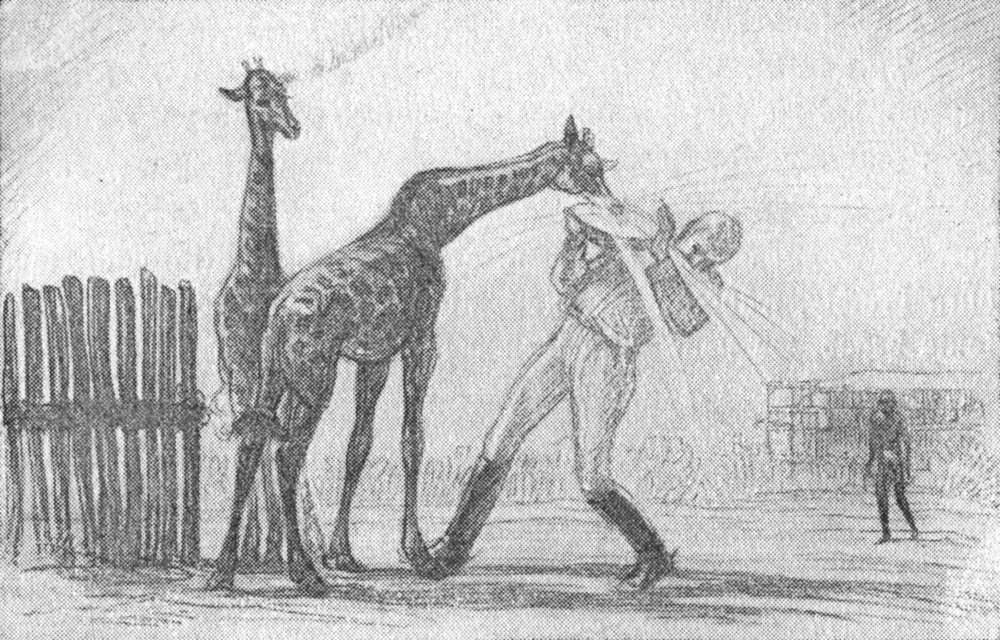

Giraffenfang im Meru-Gebiet

|

|

|

IV. Kapitel.

|

Quer durch die englische Masaisteppe und das englische

Wild-Reservat

|

|

|

V. Kapitel.

|

Auf unserer Tier- und Straußenzuchtfarm

|

|

|

VI. Kapitel.

|

Fang von wilden Straußen, Zebras, Antilopen und

Raubtieren

|

Alle Rechte vorbehalten

Amerikanisches Copyright 1926 by Verlag Deutsche Buchwerkstätten G. m. b. H., Leipzig

[S. 9]

Das vorliegende Buch stellt in seiner Art eine Neuerscheinung auf dem bereits so reichhaltigen Gebiete der über ostafrikanisches Wild und seine Jagd vorhandenen Literatur dar. In ihm wird nicht die Jagd mit der Büchse behandelt, sondern wir lernen die Leiden und Freuden eines Tierfängers, sein Leben in der Steppe und auf dem Tiertransport, sowie die Art und Weise kennen, wie er es fertig bringt, mitten in der Wildnis die Tiere zu fangen, die wir als Zierde unserer zoologischen Gärten bewundern. Die Methoden des Tierfanges sind dem großen Publikum durchweg unbekannt, was wohl in erster Linie darauf zurückzuführen ist, daß wir über diesen speziellen Gegenstand nur eine äußerst dürftige Literatur besitzen. Kein Wunder! Wer monatelang sein Leben im dichten Urwald oder in weiten Steppen verbringt, hat durchweg eine begreifliche Abscheu vor der engen Schreibstube. So haben nur wenige Tierfänger dürftige Notizen über ihre Erlebnisse veröffentlicht. Sehr bedauerlich, denn gerade diese mit Natur und Wild in stetem und innigem Kontakte stehenden Männer hätten uns vieles Interessante mitteilen können, das über den Rahmen gewöhnlicher Jagdgeschichten hinausgeht und dem Wissenschaftler oft wertvolles Material in biologischer oder zoogeographischer Hinsicht hätte liefern können.

Um so mehr ist das Erscheinen des vorliegenden Buches zu begrüßen. Der Verfasser, Herr Christoph Schulz, war lange Jahre[S. 10] mit großem Erfolg als Vertreter der Firma Hagenbeck-Stellingen in West- und später in Ostafrika tätig. Dort habe ich ihn vor Jahren in Aruscha kennengelernt, und das Schicksal führte uns später in Malta, in englischer Kriegsgefangenschaft, wieder zusammen. Hier übergab er mir eines Tages das Manuskript seiner „Ostafrikanischen Erinnerungen“ mit der Bitte, dasselbe einer Durchsicht zu unterziehen. Ich kam diesem Wunsche um so lieber nach, als mir die Gebiete, in denen Herr Schulz tätig war, zum großen Teil aus eigner Anschauung, teils von früheren Jagdzügen, teils aus der Kriegszeit her bekannt sind. Mit hohem Interesse habe ich die mir übergebenen Blätter gelesen und den Verfasser auf seinen Fangzügen auf Nashorn und Flußpferd, Giraffe und Zebra begleitet. Vor dem geistigen Auge des ehemaligen „Afrikaners“ tauchen sie wieder auf, die weiten, von Tausenden von Gnus belebten Steppen am Manyara-See, die majestätischen Bergriesen des Kilimandjaro und Meru und die gelben, träge sich dahinwälzenden Fluten des Rufidji mit seinen Sandbänken, seinen Flußpferden und Krokodilen. Von tiefer Sehnsucht nach jenen herrlichen Jagdgründen wird das Herz erfüllt. Aber auch wer Ostafrika nicht kennt, kommt bei der Lektüre des vorliegenden Buches auf seine Kosten, da aus jeder Zeile die dem Weidmann so sympathische Liebe zum Wild und zur Natur spricht, in schlichtem Stile, aber dennoch warm und gemütvoll.

Hinweisen will ich noch darauf, daß uns der Verfasser mancherlei Beobachtungen mitteilt, die neu oder doch noch wenig bekannt und auch ihrerseits geeignet sind, das Material zur Kenntnis der afrikanischen Tierwelt, ihrer Verbreitung und ihren Lebensbedingungen zu vermehren.

Malta, November 1919

Eduard Elven, Zoologe

[S. 11]

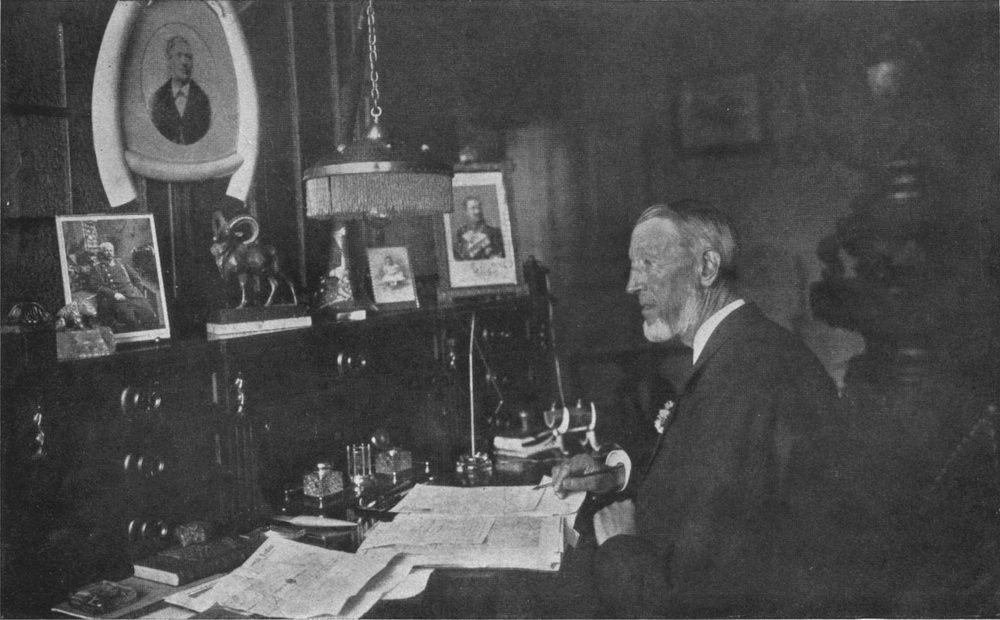

„Bliev gesund, mien Jung, un bring mi ’n por lüttje Nashörner mit, denn mokst mi ’ne groote Freud!“ Mit diesen halb ernsten, halb scherzenden Worten und mit einem kräftigen Händedruck verabschiedete mich der biedere alte Herr Hagenbeck zu meiner ersten Reise nach Ostafrika. Ich war erst kürzlich mit einem Transport von wilden Tieren in Hamburg eingetroffen und hatte den Stellinger Tierpark wiederum um eine Anzahl Vertreter der westafrikanischen Fauna bereichert. Das der Wissenschaft bisher nur aus den dürftigen Berichten Mortons und den wenigen von Büttikofer nach Europa gebrachten Häuten und Skeletten kaum bekannte Zwerg-Flußpferd (Choeropsis), dem ich schon lange auf der Spur war, befand sich zu meinem lebhaften Bedauern nicht darunter.[S. 12] Im Hinterland der Republik Liberia war ich auf die Fährte des sozusagen unbekannten Tieres gestoßen, und ich hatte all meinen Ehrgeiz daran gesetzt, um in den Besitz dieses pygmäenhaften Vetters des gewaltigen Hippopotamus zu gelangen, da wurde ich dicht vor dem Ziel plötzlich von einem hartnäckigen Sumpffieber befallen. So mußte ich wohl oder übel von meiner Pionierarbeit ablassen und sah mich zur Wiederherstellung meiner Gesundheit gezwungen, in die Heimat zurückzukehren. Daselbst hatte ich mich bald wieder erholt, frische Lebenskraft beseelte mich und begann mich zu neuer Tätigkeit anzuspornen. Nun sollte ich auf dem kürzesten Wege über Italien nach Ostafrika reisen, um auch aus diesem Gebiet verschiedene Wildarten für die weltbekannte Firma zu beschaffen. Mein Chef wußte wohl, wie schwer es ist, Nashörner, diese bislang so selten in die zoologischen Gärten gelangten Dickhäuter, einzufangen.

Auf der Durchreise besuchte ich in Rom den nach dem Stellinger Muster angelegten Tierpark, der, obwohl noch unvollendet, an Größe und an Schönheit alle meine Erwartungen übertraf.

In Neapel schiffte ich mich auf dem Dampfer „Kronprinz“ der Deutschen Ostafrikalinie ein. Die Reise führte durch das Mittelmeer, den Suezkanal, das Rote Meer und den Indischen Ozean. Nach 19tägiger Fahrt legten wir in Kilindini-Mombasa in Britisch-Ostafrika an. Es ist dies der Haupthafen der englischen Kolonie und er hat einen lebhaften Schiffsverkehr.

In halbstündiger Fahrt bringen kleine überdachte Trolleys, von Negern geschoben, den Reisenden samt Gepäck nach Mombasa, der eigentlichen Stadt. Die Fahrt durch das prächtige Grün ist für den, der 19 Tage auf der großen Wasserwüste verbracht hat, ein wahrer Hochgenuß, und besonders zur Blütezeit, wenn der herrliche Duft die Luft erfüllt, wirkt das Ganze geradezu berauschend.

Mombasa macht im Europäerviertel, wo moderne Hotels, Post[S. 13] und Telegraphengebäude, Schulen, Kirchen und Geschäftshäuser stehen, den Eindruck einer europäischen Stadt. Ruinen einer Burg aus dem 15. Jahrhundert sind die letzten Spuren früherer portugiesischer Herrschaft, und hohe arabische Steinhäuser künden von der ebenfalls entschwundenen Macht der Araber. Zwar flattert über dem Kastell noch immer die rote Flagge des Sultans von Sansibar, aber sie ist nur ein Zeichen der diplomatischen Courtoisie Großbritanniens. Zwei schmale saubere und gutgehaltene Straßen führen durch das Geschäftsviertel und berühren das Auge des Europäers angenehm; dagegen zeigen die von Indern und Negern bewohnten Viertel mit ihren engen, unebenen, schmutzigen, jegliche Hygiene entbehrenden Gassen so recht das Gegenteil.

Fast alle größeren Geschäftshäuser sind in den Händen von Europäern oder Indern, nur die kleinen Kaufläden sowie der Markt werden ausschließlich von Indern, Arabern und Suaheli-Negern betrieben. Ein buntes orientalisches Farbenspiel tritt uns hier auf dem Markt von Mombasa vor Augen. Die verschiedenartigsten Menschenrassen tummeln sich da zwischen den mannigfaltigsten Naturprodukten des In- und Auslandes. Berge von Maniokknollen, Bataten, Zuckerrohr, Kokosnüssen, Ananas, Orangen, Zitronen, riesigen Mangofrüchten usw. liegen neben den vom Hochland kommenden europäischen Gemüsen; Hühner, Tauben, Enten, frisches Rind- und Hammelfleisch werden neben allen möglichen Gewürzen Indiens und Arabiens verkauft.

Inmitten von all dem erheben sich notdürftig eingerichtete Geschäftsbuden. Hier hat ein indischer Barbier, der die Negerköpfe blank schabt, seinen primitiven Laden errichtet, dort steht ein arabisches Café neben dem Verkaufstisch, hinter dem ein Suaheli Fische feilbietet. Ein unbeschreibliches Durcheinander von Düften schwebt über dem Ganzen, die Nase des Europäers beleidigend, wohingegen sein Auge durch ein Bild von Farbentönen entzückt wird, wie es kaum die kühnste Malerphantasie sich träumen ließe.

[S. 14]

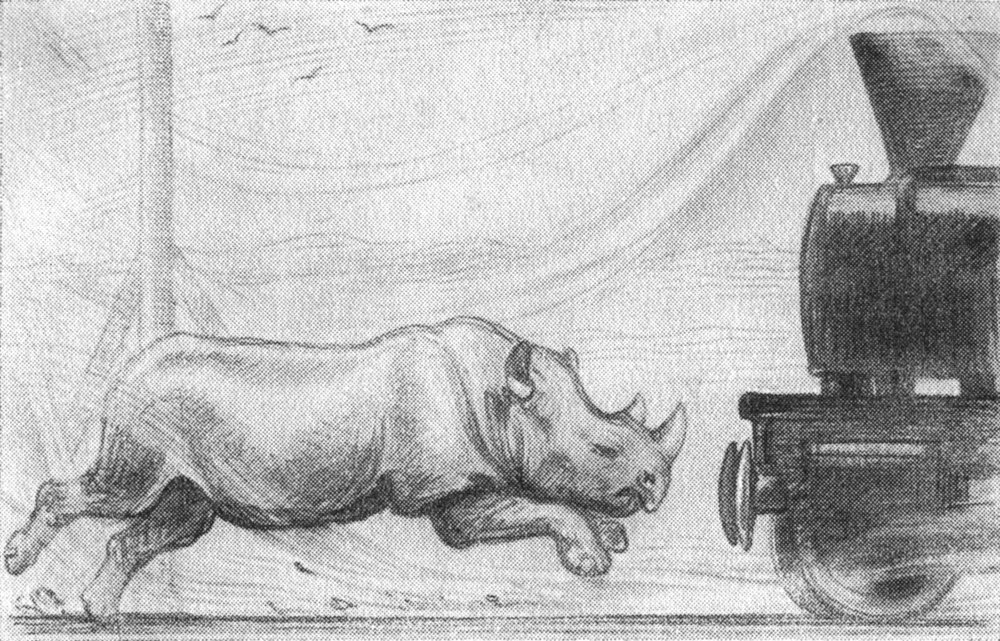

So ohne weiteres konnte ich allerdings nicht auf Fang ausziehen, sondern mußte mir zunächst von den Behörden die notwendigen Papiere, Jagderlaubnis usw. verschaffen und mich mit den Landesverhältnissen vertraut machen, was mir auch in kurzer Zeit gelang. Unerwartet schnell sollte der sehnliche Wunsch des alten Herrn Hagenbeck in Erfüllung gehen. Erst kürzlich war ein Ansiedler aus dem deutschen Gebiet mit zwei jungen Nashörnern in Voi an der Ugandabahn eingetroffen und hatte in der Nähe der Station sein Lager aufgeschlagen. Auf diese Nachricht hin beschloß ich sofort mit dem nächsten Zuge dorthin zu reisen, um die beiden Dickhäuter für den Stellinger Tierpark zu erwerben.

Die Fahrt auf der Ugandabahn bietet dem Reisenden viele abwechslungsreiche Bilder. Der Zug rollt zunächst durch einen herrlichen Palmenwald, der sich wie ein Gürtel die Küste entlang hinzieht. Eingeborenendörfer, deren Hütten im Schatten dunkelgrüner Mangobäume liegen, tauchen auf. Krausköpfige, nackte Negerkinder werden durch das Heranbrausen der Lokomotive aus ihren Spielen aufgeschreckt und laufen schreiend und winkend dem Zuge nach. Vereinzelt sieht man hier und da einige Ziegen grasen. Rinder bekommt man selten zu Gesicht, denn in diesem Landstrich herrscht die Tsetse-Plage, welche eine Großviehzucht unmöglich macht.

Die Station Machakos ist erreicht. Hier ist dem Passagier die letzte Gelegenheit geboten, sich mit Ananas, Bananen, Orangen und anderen Früchten für die Weiterreise durch die Steppe zu versorgen. Der Palmengürtel liegt nun hinter uns, das Landschaftsbild hat den Charakter der typischen Parklandschaft angenommen. Hier und da stehen einige mächtige Affenbrotbäume (Boabab) und dazwischen vereinzelt große Schirmakazien. Unangenehm macht sich der vom Zuge aufgewirbelte rote Staub bemerkbar, der durch die feinsten Ritzen der Türen und Fenster eindringt. Gegen das grelle Sonnenlicht werden graublaue Schutzfenster[S. 15] heruntergelassen. Nach etwa sechsstündiger Fahrt erreichen wir die Dornbuschsteppe. Sie ist charakterisiert durch dichten, fast undurchdringlichen Dornbusch, verwachsen mit Sansivieren und hohen Euphorbienarten. Gegen sieben Uhr abends ist die Station Voi erreicht.

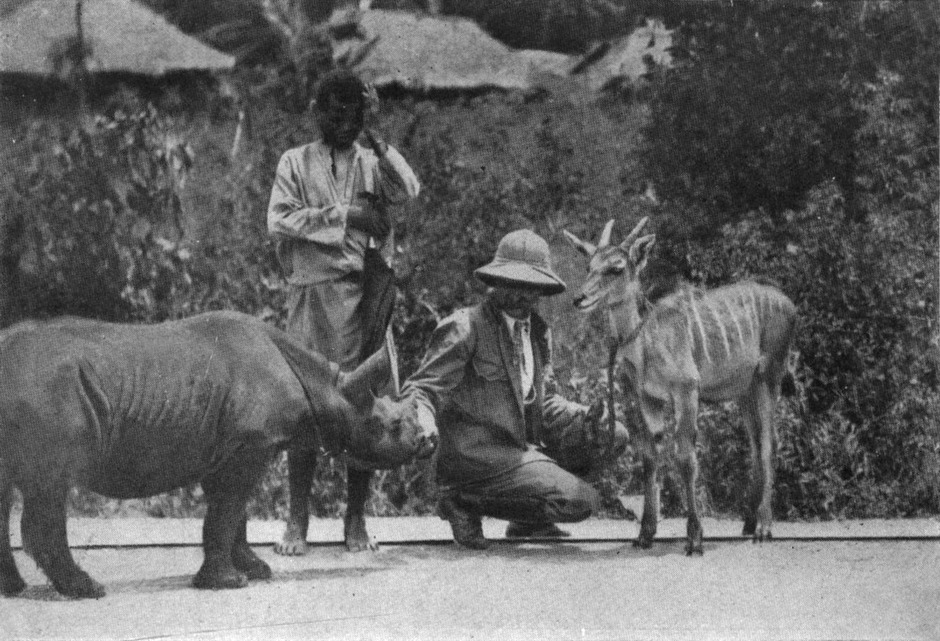

Am nächsten Morgen in aller Frühe begab ich mich zum Lager des Ansiedlers. Wie jauchzte mir das Herz vor Freude, als ich im provisorisch hergerichteten Kral zwei prächtige Dickhäuter vor mir sah. Es war ein Pärchen etwa zweijähriger Doppelnashörner, und beide schon stark entwickelte Exemplare. Als Tierfänger konnte ich mich leicht in die Erzählung des Ansiedlers hineindenken; manche Strapazen und Gefahren hatte er zu überstehen gehabt, bis er die beiden Dickhäuter glücklich im Kral hatte. Gehört doch schon die Jagd auf Nashörner zu den gefährlichsten ihresgleichen; wieviel mehr steht das Leben des Jägers auf dem Spiel, wenn er diese kampfbereiten Tiere lebend in seine Gewalt bringen will. Sehr oft gerät der Tierfänger beim Fang in schwierige und lebensgefährliche Situationen. Auch ich habe in dieser Hinsicht manche kritische Episode erlebt, wie der Leser aus folgenden Kapiteln ersehen wird.

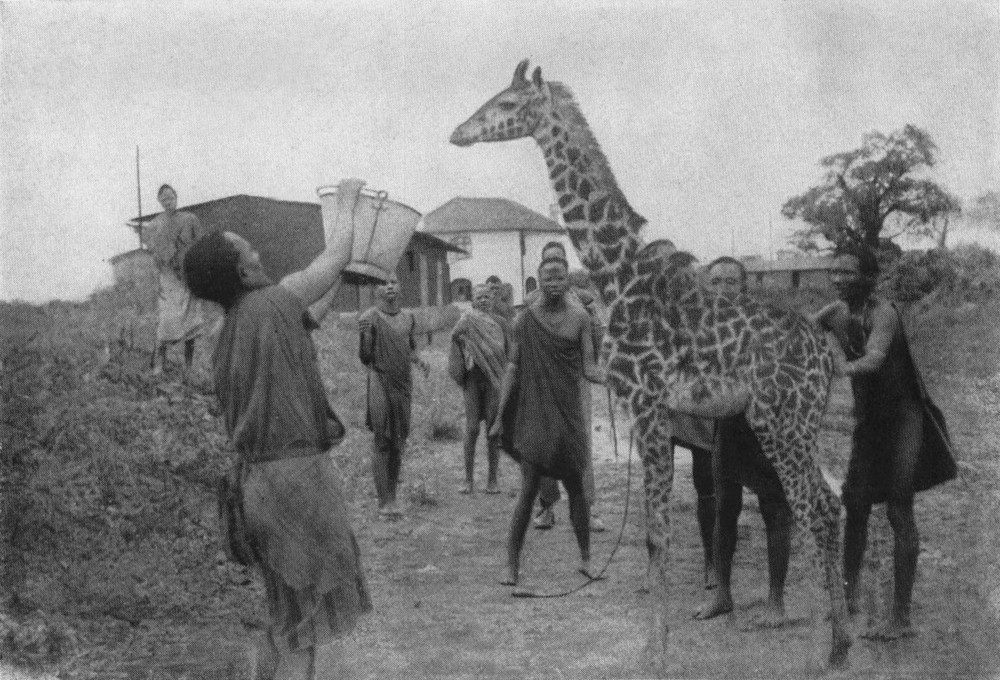

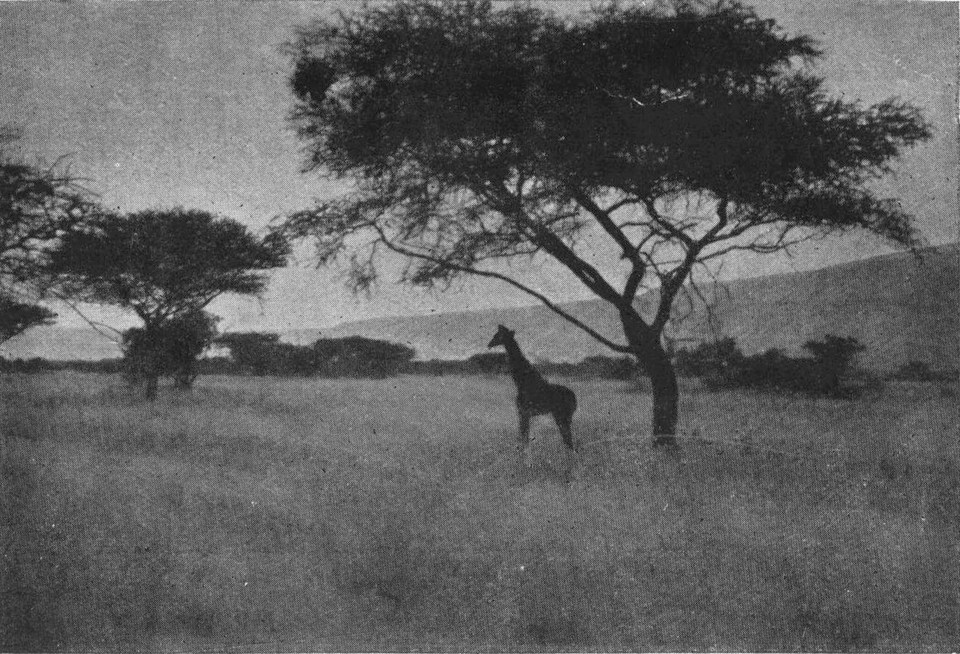

Wir wurden bald handelseinig, und so konnte ich nach Hamburg telegraphieren: „Schon im Besitz zweier Nashörner.“ Wenige Stunden später lief die Antwort ein: „Gratuliere, Hagenbeck!“ Da auf der Ugandabahn wöchentlich nur zwei Züge verkehrten, so nützte ich meinen Aufenthalt in Voi zu einigen Streifzügen in die Ebene aus, um die Tierwelt zu beobachten. Vorherrschend war in jenem Gelände die Dornbuschsteppe, aus der sich einige hohe Berge erhoben. Überall konnte ich ein reiches Tierleben feststellen; verschiedene Antilopenarten, Giraffen, Nashörner, Löwen und Leoparden, Wildschweine, Affen und eine Menge Vogelarten halten sich in der Steppe auf. Zahlreiche Wildwechsel und Fährten führten zum Voifluß, an den das Wild zur Tränke zog.

[S. 16]

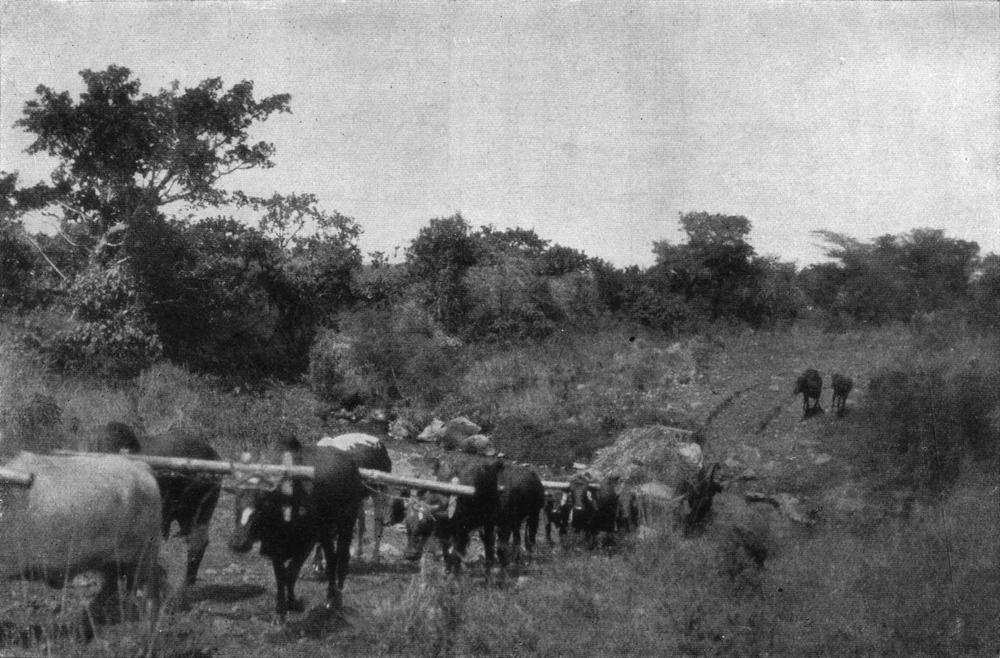

Der Transport der beiden Nashörner zur Küste bot keine besonderen Schwierigkeiten, da die Eisenbahn zur Beförderung der Tiere in Anspruch genommen werden konnte. Nicht immer so leicht wie hier gestaltet sich ein Tiertransport durch das wegelose Innere. Da muß mitunter in unwirtlichen Gegenden erst Schritt für Schritt der Weg gebahnt werden, über den sich die Karawane mühselig hinschlängelt. Solche Tierfang-Expeditionen verschlingen große Geldsummen, ohne daß sich dabei der Tierfänger dem Luxus mancher modernen Sportsjäger und Afrikareisenden hingibt; Extravaganzen sind für ihn von vornherein ausgeschaltet. Hier heißt es das Wild in der Natur zu beobachten und zu studieren, die Tiere lebend und unverletzt in seine Gewalt zu bringen, in Augenblicken der Gefahr entschlossen zu handeln und oft als erster mit Lebensgefahr für andere einzuspringen. Doch nicht genug damit: der Tierfänger soll seine Beute auch gesund und wohlbehalten zur Küste und von da in zivilisierte Länder bringen. Um dieses bewerkstelligen zu können, muß er reichliche Erfahrung in seinem Fache gesammelt haben. Die Pflege und Aufzucht exotischer Tiere ist eine Wissenschaft für sich, die nur ein ausgezeichneter Tierfreund sich anzueignen vermag. Jedes Tier muß individuell behandelt werden, soll dasselbe, das von einem Rudel oder Muttertier abgesprengt wurde, nicht zugrunde gehen. Auch steckt den meisten Tieren die ausgestandene Angst vom Einfangen noch in den Gliedern, und das Neue ihrer Umgebung versetzt sie zuweilen in einen solchen Zustand der Erregung, daß sie am Herzschlag tot zusammenbrechen. Allem diesem wird ein geschickter Tierfänger Rechnung tragen und seinen Pfleglingen alle Liebe und Sorgfalt angedeihen lassen. Eine Karawane wird auch stets eine Anzahl von Milchkühen, Ziegen sowie Milchvorräte mit sich führen, damit die Tier-„Babies“ genügend Nahrung bekommen. Ist aber eine wasserarme Gegend zu durchqueren, so muß reichlicher Wasservorrat auf den Lasttieren oder auf den[S. 17] Köpfen der Träger mitgeschleppt werden; dabei hat der Karawanenleiter auch sein Päckchen Sorge zu tragen, damit es den Tieren, aber noch mehr den Menschen an nichts gebricht. Die Anhänglichkeit vieler Tiere an Menschen, die ihr Vertrauen gewonnen haben, sowie ihr Gedächtnis für gute Behandlung ist mitunter ganz erstaunlich. Dies sind die Freuden des Karawanenleiters, die ihm über alle Sorgen und Strapazen hinweghelfen.

Die beiden Nashörner, Bob und Marianne, brachte ich mit ihren Wärtern, zwei Masais, zur Küste. Dies war bei der Anhänglichkeit der Dickhäuter an ihre zwei schwarzen „Nurses“ äußerst einfach. Bis zur Bahnstation liefen Bob und Marianne wie Hunde ihren Wärtern nach. Sie folgten ihnen auch willig über die Rampe in den Bahnwagen, und fort ging die Reise nach Mombasa. Ein in der Nähe der Stadt liegender Platz mit wilder Vegetation war wie geschaffen zum Aufenthalt meiner beiden Nashörner. Der Besitzer dieses Platzes, ein liebenswürdiger Österreicher, der hier ein Hotel baute, stellte ihn mir gerne zur Verfügung und zeigte selbst das lebhafteste Interesse für meine Pfleglinge. Für die Bewohner von Mombasa war die Ankunft der beiden Nashörner ein außergewöhnliches Ereignis; alt und jung lief herbei, um die beiden Dickhäuter anzustaunen. Natürlich bekam ich von den Eingeborenen sofort den Namen „Bwana Kifaru“, die Suaheliworte heißen auf deutsch: Herr Nashorn. Die Schwarzen haben nämlich die eigentümlichen Gewohnheiten, jeden Europäer nach irgendeinem ihnen auffallenden Merkmale zu benennen und die europäischen Namen ganz zu ignorieren.

So anhänglich und sanft Bob und Marianne gegen ihre Wärter und auch bald gegen mich waren, so abweisend und grob konnten sie gegen allzu zudringliche und neugierige Besucher werden, und einige der letzteren machten trotz gutgemeinter Annäherungsversuche unangenehme Erfahrungen. Einer der ersten hierunter war der Eigentümer des Platzes selbst. Er pflegte, sooft er den[S. 18] Bau seines Hotels besichtigte, bei den Tieren vorzusprechen und ihnen Leckerbissen zu reichen. Eines Tages wollte er Bob kraulen, aber das Nashorn verstand die Handbewegung falsch und senkte prustend das Horn gegen ihn. Der Herr suchte sein Heil in schleunigster Flucht. Von Bob verfolgt, rettete er sich auf einen aufgeschütteten Sandhaufen, dessen lockeres Material dem schweren Nashorn glücklicherweise nicht erlaubte nachzukommen. Auch Marianne stürzte herbei und unterstützte ihren Gefährten, den Herrn auf dem Sandhaufen zu bewachen. Erst das Eintreffen des Wärters machte der tragikomischen Szene ein Ende. Willig folgten die Tiere dem Masai und ließen von ihrem erschreckten Opfer ab.

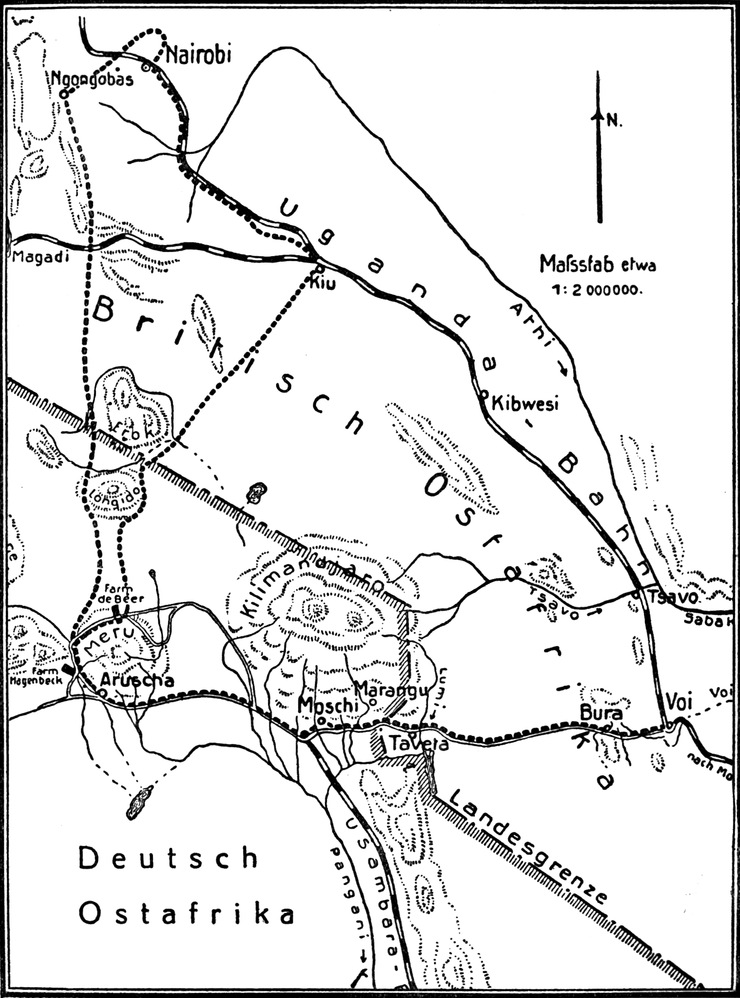

Da ich die beiden Nashörner gut untergebracht hatte und in angemessener Pflege wußte, konnte ich ohne Sorge mich nach weiteren Tieren umsehen. Zunächst reiste ich mit dem Dampfschiff von Mombasa nach Tanga in Deutsch-Ostafrika, weil mir von dort verkäufliche Tiere gemeldet wurden. Der Wechsel aus einer englischen in eine deutsche Kolonie ist sofort fühlbar. Während z. B. auf englischem Gebiet an der Ugandabahn aufwärts weite Strecken noch unbebaute Steppen sind und erst über 300 Meilen von der Küste entfernt bei der Hauptstadt Nairobi Farmbetrieb beginnt, sieht man auf deutschem Boden, wie Arbeitslust und Methode schon von der Küste an die Natur zur Produktion zwingt. Gleich bei Tanga fährt die Bahn durch Kokospflanzungen, bald aber wechseln diese mit Kautschukplantagen ab, welche aus prächtigen Bäumen bestehen, so daß man glauben könnte, durch einen wohlgepflegten deutschen Laubwald zu fahren. Dann folgen wieder meilenweit Sisal-Pflanzungen usw., kurz, wo man hinsieht, trifft man auf verständige Ordnung und methodische Arbeit. Auch fällt dem Besucher bei der Ankunft in Tanga, wenn er vorher das englische Mombasa besucht hat, das gesetzte und ruhige Benehmen der Bevölkerung wohltuend auf gegen das unverschämte lärmende und streitsüchtige Gebaren der Eingeborenen in Mombasa. Tanga[S. 19] ist ein sehr hübsch gelegenes Städtchen mit breiten baumbepflanzten Straßen und prächtigen Gebäuden, villenartigen Wohnhäusern, guten deutschen Hotels; ein vorzüglich eingerichtetes Hospital, Post- und Telegraphenamt nebst stattlichem Bezirksgebäude, verschiedene christliche Kirchen und Schulen, Banken und Geschäftshäuser geben Zeugnis von dem Aufblühen der Stadt. Die schwarzen Beamten der Post sprechen deutsch nebst Suaheli, der Landessprache. Der Dampfertag ist immer ein Festtag für die Bewohner der Stadt und wird abends durch ein Konzert der Negerschülerkapelle auf dem Bismarckplatz gefeiert. Alles kommt zu diesen Konzerten, um bei einem Glase Bier heimatlichen Weisen zu lauschen.

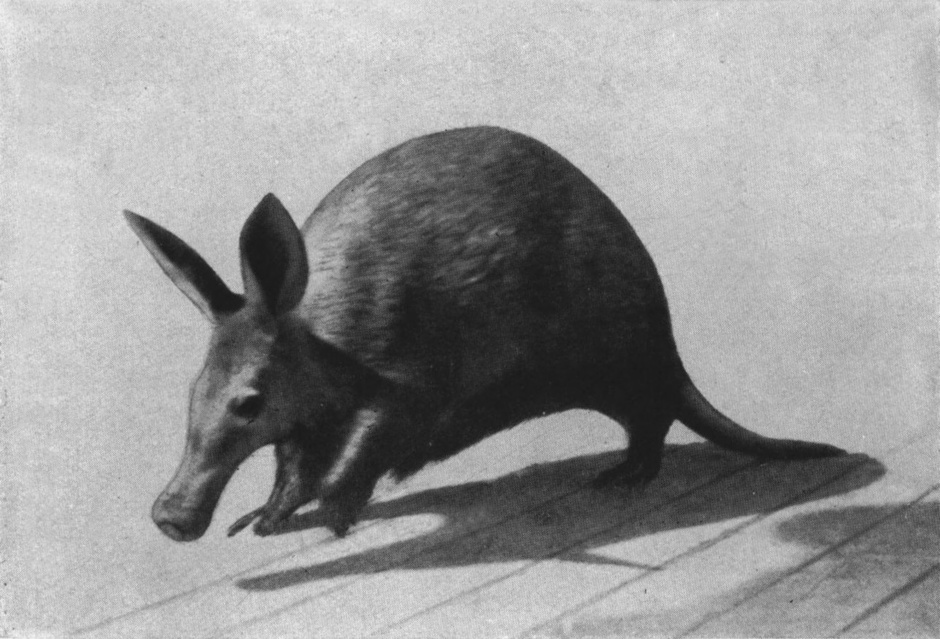

Von Tanga aus unternahm ich einige Streifzüge in das Usambaragebirge und an den Panganifluß. Hier konnte ich einen rechten Einblick gewinnen, welchen Schatz an Wild unsere Kolonie besitzt. Wohl wenige Länder der Erde haben einen derart reichhaltigen und verschiedenartigen Wildbestand aufzuweisen. In dem sich längs des Flusses hinziehenden Buschgelände tummeln sich die flinken und drolligen Meerkatzen. Diese meist auf Bäumen lebende Affenart ist dem Pflanzer bei weitem nicht so unsympathisch, wie die so schädlichen Paviane, welche in den Feldern durch Herausreißen und Vernichten der Kulturen große Verheerungen anrichten. Ein anderes dem Pflanzer verhaßtes Tier ist das Flußschwein. Diese Schweineart richtet ebenfalls in den Mais- und Maniokfeldern ungeheuren Schaden an. Nicht genug, daß sie sich vollfressen, zerwühlen und verwüsten sie alles, was ihnen in den Weg kommt. Der Pflanzer geht diesen Schädlingen zuleibe, wo er nur kann. Löwe und Leopard sind die einzigen Tiere, die unter den Schwarzkitteln aufzuräumen verstehen, weshalb die beiden sonst so gefürchteten Raubtiere vielfach den Schutz des Ansiedlers genießen.

An Großwild konnte ich einen prächtigen Kaffernbüffel aus dem Schumewalde, Bubalus caffer rufuensis Zukowsky, erstehen.[S. 20] Das kraftstrotzende schwarzbraune Tier, mitten in einer Rinderherde äsend, repräsentierte mit seinem starken Gehörn, dunkeln Lichtern, zottiger Decke und langbehaarten Ohrrändern so recht die Stärke und das bösartige Aussehen seiner Sippe. Der Büffel wurde nebst anderem afrikanischen Wild zur Küste transportiert. Ich bestieg in Tanga wieder das Schiff, und nach 24stündiger Fahrt über Sansibar ankerte der Dampfer in Daressalam.

Daressalam, die Hauptstadt Deutsch-Ostafrikas, der Sitz des Gouverneurs, ist nicht nur die schönste Stadt der Kolonie, sondern hat auch den besten Hafen der ganzen Ostküste. Von Norden kommend, nähert sich das Schiff dem weißen Strande der Küste. Zwei vorgelagerte Inseln heben sich deutlich vom Hintergrunde ab. Palmengruppen und weiße Gebäude beleben das Bild. Das Schiff fährt links an den besagten Inseln vorbei und läuft durch eine ungefähr 150 Meter breite Einfahrt in den Hafen. Ein herrliches Panorama entfaltet sich plötzlich: prachtvolle Kirchen, Regierungsgebäude, Villen und andere Baulichkeiten der Europäer schimmern mit ihren weißen Mauern und roten Dächern durch den grünen Gürtel der Kokospalmen.

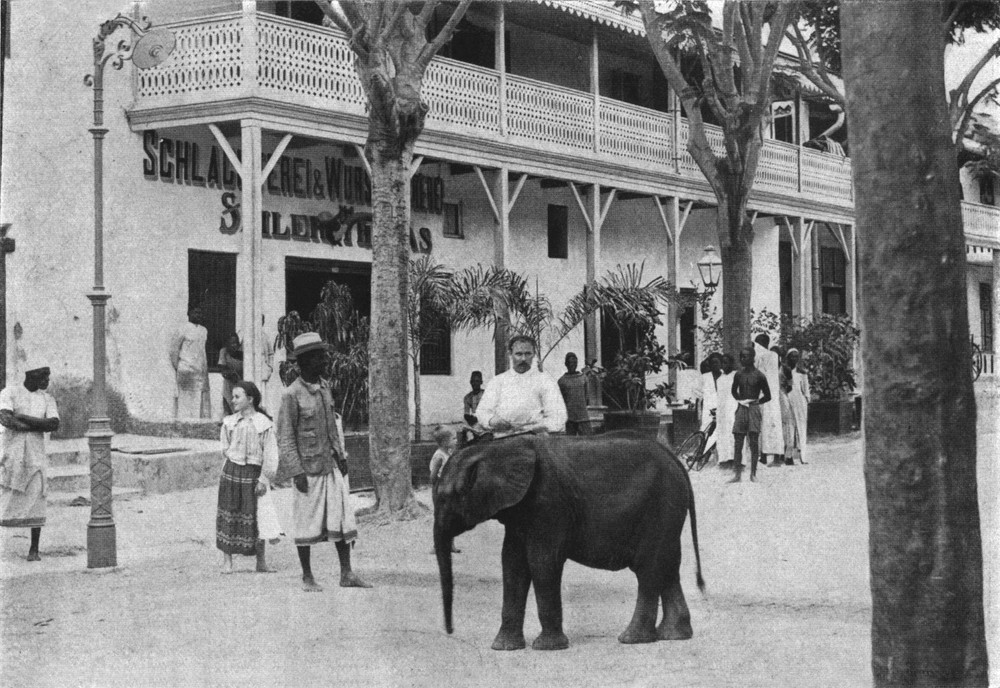

Der Eindruck am Lande entspricht dem Bilde, welches man vom Schiffe aus sieht. Saubere, breite, mit Akazienbäumen bepflanzte Straßen führen durch die Stadt. Denkmäler erinnern an die Verdienste unserer Helden in Kolonie und Heimat. Überall herrscht reges und geselliges Leben. Durch die Straßen flitzen flinke Rikschas, die man sonst nur im fernen Osten sieht, jene leichten zweirädrigen, von Farbigen gezogenen Wagen. Hotels, Klubs, Geschäftshäuser, eine Brauerei, eine Eisfabrik und sonstige Betriebe sorgen für die Bedürfnisse der Europäer. Auch im Eingeborenen- und Inderviertel herrscht trotz der bunten Abwechslung Ordnung und Reinlichkeit. In der Umgebung der Stadt wechseln Palmenhaine mit saftigen Rasenflächen und gut gepflegten Pflanzungen ab. Die Stadt befindet sich im vollen Aufblühen.[S. 21] Handel und Verkehr haben sich in den letzten Jahren über Erwarten gut entwickelt.

Allerdings finden wir hier an der Küste nicht die gleich günstigen klimatischen Verhältnisse, wie solche im Innern auf den Hochländern im Norden herrschen. Der Europäer kann aber auch hier bei entsprechender Tätigkeit (schwere körperliche Arbeit ist hier selbstverständlich für den Weißen ausgeschlossen) lange Jahre leben, ohne an seiner Gesundheit Schaden zu erleiden, sofern er nur die wenigen leicht zu befolgenden sanitären Vorsichtsmaßregeln beachtet (Chinin-Prophylaxis, Mäßigkeit im Alkoholgenuß usw.). Selbst die früher so gefürchtete Malaria hat infolge des heutigen hohen Standes der modernen Tropenhygiene fast alle ihre Schrecken verloren. Man kann ruhig sagen, daß die gewöhnlich auftretenden Tropenkrankheiten, von denen auf die Dauer wohl kein Kolonist gänzlich verschont bleibt, bei weitem nicht so gefährlich sind, wie man meistens anzunehmen pflegt.

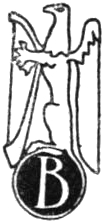

Hier in Daressalam begünstigte mich das Glück. Unser Stellinger Tierpark besaß zwar einige indische Elefanten, hatte aber noch keinen afrikanischen aufzuweisen. Ein solches Tier konnte ich hier auf sonderbare Weise erwerben. „Jumbo“, ein etwa anderthalbjähriger Elefant, war mit Beschlag belegt und stand in Obhut des Polizeiwachtmeisters Fritz. Um den Hals trug der Dickhäuter nolens volens ein schwarz-weiß-rotes Band mit dem bekannten Siegel, welches der Gerichtsvollzieher an gepfändete Sachen anzulegen pflegt.

Auf der Boma (Bezirksamt), woselbst er untergebracht war, wurde Jumbo als Wasserpumper abgerichtet. Freilich war er so schlau, gleich aufzuhören, wenn er genügend Wasser für sein eigenes Ich heraufbefördert hatte. Das vollkommen zahme Tier wurde auch zu allerhand anderen Diensten, z. B. als Plakatträger, verwendet. Auf seinen Gängen durch die Stadt plünderte er oft genug die Marktkörbe der Neger, was jedesmal ein großes[S. 22] Hallo gab; als echter Afrikaner hatte Jumbo ebenfalls eine besondere Vorliebe für Pombe (Bier der Eingeborenen), aber auch für europäisches Bier. Deswegen trieb er sich am liebsten vor den Hotels herum, um dort die Bierreste auszutrinken. Er nahm es auch gar nicht so genau, gelegentlich seinen Rüssel über den Kopf eines ahnungslosen Gastes hinweg in dessen frisch gefülltes Bierglas hineinzustecken; ehe sich’s nun der erschreckte Gast versah, war sein Glas bis auf den Boden leer. Obwohl Jumbo unter polizeilicher Aufsicht stand, brachte es diese doch nicht so weit, ihrem Schutzbefohlenen den Unterschied von Mein und Dein beizubringen. So ohne weiteres konnte ich allerdings nicht in den Besitz des Elefanten gelangen; erst nach Hinterlegung der festgesetzten Summe und durch die unermüdliche Unterstützung eines Rechtsanwaltes war es mir möglich, Jumbo bei dem bald folgenden Abtransport der erworbenen Tiere noch mitnehmen zu können. Inzwischen war ich noch im Morogoro-Gebiet tätig gewesen und konnte dem schon recht ansehnlichen Transport noch eine Anzahl Buschböcke, Hyänenhunde und andere Tiere hinzufügen. Das Einsetzen der Regenzeit machte einen erfolgreichen Fangzug vorläufig unmöglich. Dazu lief noch von der britischen Regierung ein Verkaufsangebot für einen indischen Elefanten ein, weshalb ich mich wieder in das englische Gebiet begab. Dieser Elefant war vor einem Jahre von der Kolonialregierung als Lasttier in das Ugandagebiet importiert worden. Der Versuch hatte aber den Erwartungen nicht entsprochen, und so konnte ich das Prachtexemplar erwerben.

Zwischen dem indischen Elefanten (Elephas indicus L.) und dem afrikanischen (Loxodonta africana Blbch.) besteht ein großer Unterschied. Der afrikanische Elefant hat bedeutend größere Ohren als der indische. Die Stirn des afrikanischen Elefanten ist flach, während sie beim indischen gewölbt ist. Die Stoßzähne des Afrikaners sind stärker entwickelt als die des Inders. Beim ersteren tragen[S. 23] beide Geschlechter Elfenbein, während bei dem letzteren solches den Kühen fehlt, bei den Bullen häufig auch nicht vorhanden ist. Die Rückenhöhe des afrikanischen Elefanten ist bedeutend höher als die des indischen.

Die Behörde sandte mir laut Vereinbarung den indischen Elefanten „Futki“ mit seinem Mahut (indischen Wärter) nach Mombasa. Dieser Riese war entschieden das verwöhnteste und kostspieligste Tier unter meinen Schützlingen. Außer 20 Pfund Reis pro Tag verschlang er noch große Mengen von Zuckerrohr und Bananenstauden und brauchte täglich sein Bad. Tagsüber bestreuen sich die Elefanten mit Erde und Sand, um sich gegen die Fliegen zu schützen. Zusammen mit der Hautfeuchtigkeit bilden diese Erde- und Sandteilchen allmählich eine richtige Borke auf der Haut, die durch Wasser und kräftiges Scheuern wieder abgerieben wird. So wurde Futki täglich in Mombasa an einen Brunnen in der Nähe des deutschen Konsulats geführt, dort kniete er nieder: einige Schwarze schöpften Wasser aus dem Brunnen und schütteten es über den Koloß, während der Wärter auf ihm stehend die Haut mit einem Besen richtig abschruppte. Ich hatte für Futki einen günstigen Platz bekommen, und zwar in allernächster Nähe des Aufenthaltsortes meiner Nashörner. Ein mächtiger Mangobaum stand da, an den das große Tier angebunden wurde und wo es Schutz vor der brennenden Sonne fand. Natürlich war der Platz beständig von Gaffern umlagert, besonders von den Indern der niederen Klasse. Nach einem alten indischen Glauben gibt das Durchkriechen unter dem Leib eines Elefanten dem Weibe Fruchtbarkeit. Viele Inder brachten deshalb schleunigst ihre vermummten Weiber herbei und ließen sie unter den Elefanten durchkriechen, so daß beständig ein Unglück zu befürchten war; auch die Elefantenlosung wurde säuberlich von den Indern weggeholt. Wahrscheinlich war auch hier irgendein religiöser Grund mit im Spiel.

[S. 24]

Einige Wochen später konnte ich den beiden Nashörnern „Bob“ und „Marianne“ noch einen Stammesgenossen zugesellen, dem sein natürlicher Suaheliname „Kifaru“ (Nashorn) beigelegt wurde. Es war ein junger Bulle und ein wenig kleiner als Marianne. Seine Unterkunft verursachte eine interessante Szene. Der Neuankömmling wurde von Bob und Marianne mit lautem Gepruste begrüßt und zunächst mit einem Angriff beehrt. Nachdem einige tüchtige Rippenstöße als gegenseitige Begrüßung ausgewechselt waren, befreundeten sich die Tiere rasch, und schon am Abend schliefen sie in friedlicher Eintracht nebeneinander.

Es war erstaunlich, wie flink und gelenkig sich die drei Tiere trotz ihres schweren und plumpen Körpers beim Spiele zeigten. Stundenlang ergötzten sich die Besucher an ihrem Treiben. Zu den ständigen Besuchern zählte auch ein Pater aus der benachbarten Missionsstation. Der Hochwürdige trat eines Morgens, als die Wärter nicht zugegen waren, in das Gehege der Nashörner ein, um seine Lieblinge zu besuchen. Auf einmal wandten sich Bob und Marianne schnaubend gegen den verdutzten Herrn, dem nichts anderes übrigblieb, als mit hochgeschürzter Soutane Reißaus zu nehmen. Das Komische des Auftrittes erhöhte sich noch, als der Pater auf dem Wege der Flucht an einem Ehepaar vorbeilief, auf welches nun die beiden Nashörner zustürzten. Der zärtliche Ehemann ergriff mit seinen langen Beinen schleunigst die Flucht und ließ seine Lady stehen, die nichts weiter tun konnte, als ihren grellen Sonnenschirm als Schutz vor sich zu halten. Die herbeieilenden Wärter erschienen gerade noch zu rechter Zeit, konnten die Tiere beruhigen und die Dame aus ihrer peinlichen Lage befreien.

Es war nun die höchste Zeit geworden, die vielen verschiedenen Transportkästen für die Reise nach Hamburg herzustellen. Große Mengen von Nahrungsmitteln aus dem Tier- und Pflanzenreiche mußten für die verschiedenen Tiere beschafft werden. Alles[S. 25] dieses erforderte große Umsicht und war mit vielen Unkosten, Mühe und Arbeit verbunden.

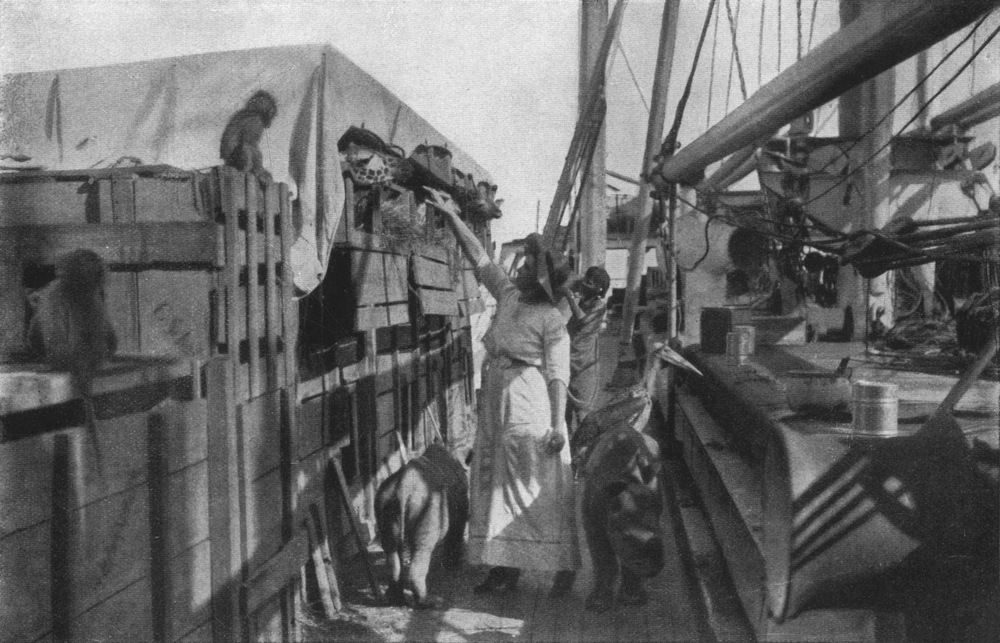

Nach Eintreffen des Überseedampfers „Herzog“ bewegte sich die ganze Karawane nach Kilindini, woselbst die Tiere in ihren bereitgehaltenen Transportkästen auf das Schiff verladen wurden; nur der indische Elefant Futki konnte in seiner Riesenkiste nicht transportiert werden. Er wurde an den Kai geführt und mit einem angelegten Bauchgurt durch einen Kran auf den Leichter hinabgelassen. Der Leichter wurde längsseit des Dampfers bugsiert und auf gleiche Weise wurde hier der große Dickhäuter mittels Schiffswinden an Bord befördert, wo sein Transportkasten bereit stand. Während des ganzen Verschiffungsvorganges saß der indische Wärter auf dem Nacken des Elefanten, um das Tier zu beruhigen. Trotz dieser Vorsichtsmaßregeln ließ sich der Riese die Schwebefahrt nicht ohne energischen Widerstand gefallen. Besonders beim Übernehmen auf den Dampfer, als ihn einige Male die Kranketten unsanft berührten, und er mit dem Kopf gegen die Bordwand stieß, geriet er in Wut und begann ein ohrenbetäubendes Trompeten. Das aufgeregte Tier schlug mit dem Rüssel und mit den Beinen um sich, und es bedurfte der ganzen Geschicklichkeit des Mahuts, ihn einigermaßen zu beruhigen. An Bord wurde dem Elefanten der Bauchgurt abgenommen, worauf er mit großer Mühe in seinen Transportkasten gebracht wurde. An völlige Bewegungsfreiheit gewöhnt, begann der Dickhäuter, sobald der Kasten geschlossen war, mit all seinen ungeheuren Kräften sein Gefängnis zu sprengen. Trotzdem er an Vorder- und Hinterbeinen gefesselt war, und trotz der starken Konstruktion des Kastens, gelang es ihm, seinen Käfig teilweise zu zertrümmern, so daß uns nichts anderes übrigblieb, als das aufgeregte Tier zu befreien und ihm einen isolierten Platz an Deck zu suchen, wo seiner erwachten Zerstörungswut jeder Gegenstand fehlte. Endlich konnte ich aufatmen, denn während des ganzen Verladungsvorganges[S. 26] war ich in beständiger Furcht, daß jemand aus den umdrängenden schaulustigen Fahrgästen von dem erregten Tier verletzt werden könnte.

Jetzt kamen noch die Nashörner zur Verladung. Auch diese waren sehr aufgeregt und gebärdeten sich wie toll in ihren Kästen. Um die Tiere etwas zu beruhigen, wollte ich die beiden schwarzen Wärter bis zur Abfahrt des Dampfers mit an Bord nehmen. Dies stellte sich aber als das schwerste Stück Arbeit der ganzen Verschiffung heraus. Waren die beiden aus dem Innern stammenden Wilden schon von maßlosem Staunen erfüllt, als sie das erstemal das unendliche Meer und die darauf schwimmenden Riesenschiffe sahen, so wollten sie um keinen Preis ein solches Zauberschiff besteigen. Es bedurfte meiner ganzen Überredungskunst und Autorität, um die wie Kinder vor Furcht weinenden Männer ins Boot und auf den Dampfer zu bringen. Vielen Spaß machte uns allen das Benehmen der beiden Masais an Bord. Furcht, Neugierde und Erstaunen wechselten in ihrem lebhaften Mienenspiel. Alles für sie Unbegreifliche, besonders die elektrische Beleuchtung und das einfache Ein- und Ausschalten derselben jagte ihnen eine abergläubische Furcht ein. Nachdem die beiden Schwarzen zum letztenmal ihre Pfleglinge, die Nashörner, gefüttert und beruhigt hatten, entließ ich sie reich beschenkt in ihre Heimat.

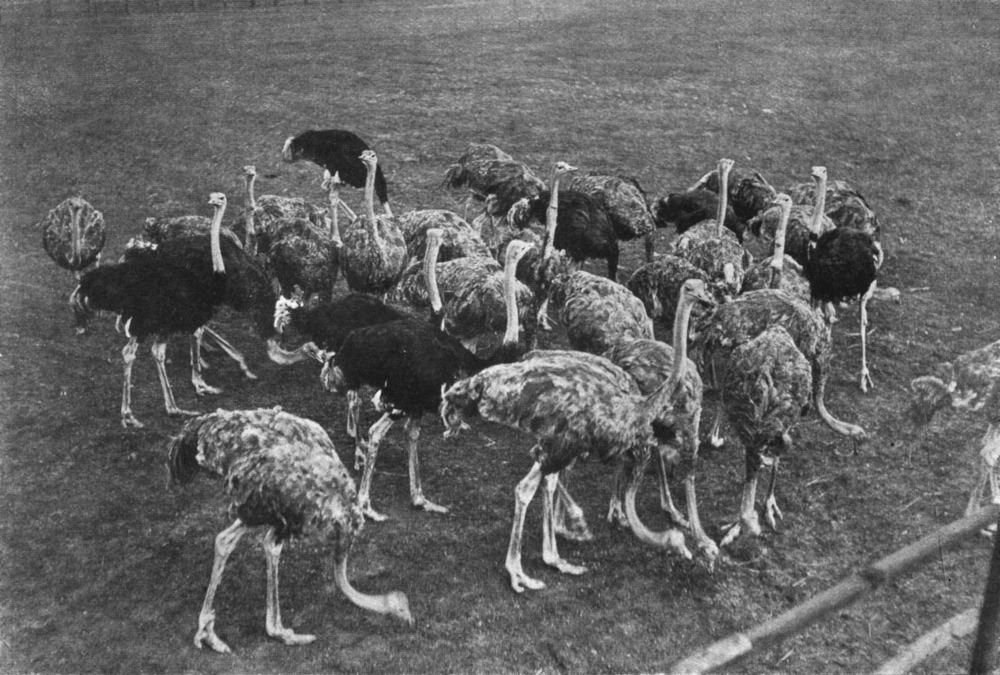

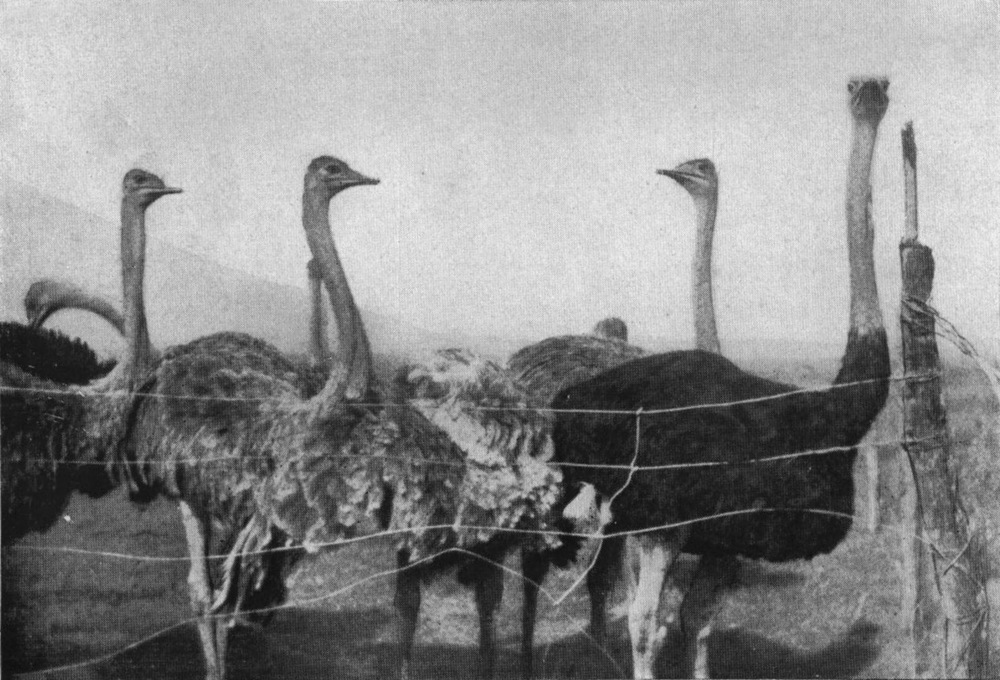

Es ist schon schwer auszudrücken, welche Sorgen einem Transportbegleiter auferlegt werden, wenn er die der Wildnis entrissenen Tiere gesund nach Europa bringen will. Ganz abgesehen davon, daß die meisten derselben an ein ihnen fremdes Futter gewöhnt werden müssen, hat das Wild in den nur wenig Raum gewährenden Transportkisten und unter den klimatischen Einflüssen schwer zu leiden. Das Rollen des Schiffes übt auch auf die meisten Tiere seine Wirkung aus. Sie werden seekrank und können durch Nahrungsverweigerung leicht eingehen. Gerade deshalb,[S. 27] weil an den Tieren beim Transport nicht die richtige Sorgfalt und verständnisvolle Pflege angewendet worden ist, sind so manche Exemplare nicht lebend nach Europa gekommen. Auch ich hatte meine liebe Not mit der Aufwartung aller meiner Pfleglinge, bei welcher mir der mitgenommene Mahut und einige Leute eifrigst zur Hand gingen. Manchmal hieß es entschlossen zuzugreifen, um Unheil vorzubeugen. Der Postdampfer „Herzog“ war wirklich wie in eine Arche Noah verwandelt. Außer den Elefanten und Nashörnern waren viele Kästen mit Antilopen, darunter eine prächtige Elenantilope, Busch-, Ried- und Sumpfböcke, ein Kaffernbüffel, Affen, Krokodile, Schlangen, Strauße und Vögel aller Art teils an Deck und teils in den Schiffsräumen untergebracht. Am meisten Sorge machte mir ein Colobusaffe. Diese Affenart ist wegen ihrer Empfindlichkeit gegen Nahrungswechsel äußerst schwierig zu transportieren. Das Tier gelangte aber wohl und gesund in Hamburg an.

Die kritischsten Stunden waren für mich dann, wenn wir einen Hafen anliefen. Der Verkehr und Tumult an Deck, sowie das Rasseln der Winden und Ketten beim Ein- und Ausladen der Frachtgüter versetzte die Tiere stets in große Aufregung. Ich war daher froh, wenn wir wieder auf See waren und die Tiere dann sich allmählich beruhigt hatten. An kleinen Zwischenfällen, teils ernster, teils heiterer Art, sollte es auch auf dieser Fahrt nicht fehlen.

Es gab eine komische Szene, als unsere beiden Elefanten sich beim Morgenspaziergang an Deck einander begegneten. Da der große indische Elefant ein sehr gutmütiges Weibchen war und Jumbo ein junger Bulle, so war keine Feindseligkeit zwischen beiden Tieren zu befürchten. Jumbo näherte sich dem großen Elefantenweibchen und beschnüffelte es, wollte sich aber weiter nicht mit der indischen Gefährtin abgeben. Futki aber schien von der mangelnden Galanterie des jungen Herrn nicht erbaut zu[S. 28] sein, sondern wünschte offenbar nähere Bekanntschaft zu machen; als ihm Jumbo daher die Kehrseite zudrehte, packte Futki ihn mit dem Rüssel am Hinterbein, worauf Jumbo vor Schreck in ein jämmerliches Trompeten ausbrach. Darauf brummte Futki verächtlich und ließ den kleinen Afrikaner laufen. Derselbe nahm Reißaus und wollte nichts mehr von der großen Dame wissen.

Jumbo war auf dem Vorderdeck untergebracht. Die Schiffsmannschaft mußte, um in ihre Räume zu gelangen, jedesmal an ihm vorübergehen. Der Elefant streckte jedem Vorübergehenden zutraulich den Rüssel entgegen, denn er wußte aus Erfahrung, daß jedermann ihm etwas zu geben pflegte. Er wurde auch hier von den Matrosen mit Zuckerstücken, Brot und Früchten reichlich versehen. Eines Tages aber warf ihm ein boshafter Araber ein Stückchen Eis in den aufgesperrten Schlund. Da die kolbenförmige Zunge des Elefanten es ihm unmöglich macht, einen Gegenstand, der einmal zwischen die vorgestreckte Zunge und den Schlund geraten ist, wieder auszuspeien, so mußte Jumbo den Eisbrocken verschlucken und erschrak mächtig durch das unbekannte, vom Eisstückchen erzeugte Kältegefühl. Er merkte sich aber den Missetäter, und eines Morgens, als wir Jumbo etwas herumlaufen ließen, kam ihm gerade der bewußte Araber mit einem Teekessel in den Weg. Jumbo entriß ihm denselben und goß sich ohne weiteres den Inhalt in den Rachen. Der zu heiße Trank verbrannte ihm aber das Maul, und wütend schleuderte er den Teekessel zu Boden. Da er an eine neue Tücke des Arabers glaubte, stürzte er sich wütend auf denselben, und nur dem Umstand, daß der Mann sich blitzschnell auf eine in der Nähe befindliche Treppe flüchten konnte, verdankte er seine Rettung vor dem Rüssel Jumbos. Dieser Vorfall veranlaßte mich, den Elefanten auf dem Achterdeck unterzubringen, damit er nicht ganz verdorben würde und kein weiterer Unfall vorkäme. So gutmütig die klugen Tiere sind, so bösartig können sie durch stetes Necken und Quälen werden.[S. 29] Dabei haben sie ein ganz außerordentliches Gedächtnis sowohl für gute als auch für schlechte Behandlung. Ein anderes Mal hatte ich nach einem recht anstrengenden Tage mich gerade zu Bett begeben, als der Steward mich mit den Worten heraustrommelte: „Kommen Sie schnell, Jumbo ist los und läuft an Deck herum!“ Auf einen solchen Fall vorbereitet, griff ich aus dem Zuckerpaket eine Handvoll Zuckerstücke und brachte ohne Mühe Jumbo, der in den Speisesaal eingedrungen war, auf seinen Platz zurück. Mit Hilfe einiger Leute der Schiffsmannschaft baute ich nun rasch eine Art Kral, um dem Tiere ein wenig Bewegungsfreiheit zu lassen, es aber am Herumlaufen zu hindern. Wir schleppten die schweren Transportkisten der Nashörner, des Büffels usw. heran und stellten sie um Jumbo herum auf, im Glauben, daß sie mit ihrem lebenden Inhalt schwer genug seien, um den Elefant als Zaun zu dienen. Gerade war ich wieder am Einschlafen, als ich zum zweitenmal geweckt wurde. „Jumbo ist wieder los!“ Wieder ging’s an Deck, wo mir Jumbo freudig entgegengrunzte und mir mit Hilfe des zu erwartenden Zuckers wieder gehorsam an seinen Platz folgte. Diesmal wurde er aber mit Tauen gefesselt. Bei diesem Ausbruch hatte Jumbo den ersten Schiffsingenieur, der in tiefem Schlafe in seiner Kabine lag, zu Tode erschreckt. Bei seiner Entdeckungsreise war der Elefant nämlich an dessen Kabine vorbeigekommen und hatte seinen Rüssel durch das offene Fenster hineingestreckt und im Dunkeln herumgetastet. Der Ingenieur, einen warmen Luftzug über seinem Gesicht fühlend, hatte instinktiv die Hand erhoben und war in Berührung mit dem Rüssel gekommen. Blitzschnell kam ihm der Gedanke, eine der Riesenschlangen befinde sich in seiner Kabine, und voller Schrecken fuhr er aus seinem Bett. Jumbo aber war durch die Berührung mit seiner Hand selbst erschreckt und trompetend abgezogen, während dem Ingenieur klar wurde, mit wem er es zu tun hatte.

Da in der Freiheit die Elefanten nachts äsen, so ist es erklärlich,[S. 30] daß sie besonders gern während der Nacht Unfug anstellen. Auch Futki trieb manchmal Allotria. Eines Nachts fiel ihm ein, die zum Schutze gegen die Sonne aufgespannten Segeltücher zu zerreißen; ein anderes Mal machte er sich an einer Winde zu schaffen. Er ergriff einen Hebel und bog die Stange krumm, als wenn sie Draht gewesen wäre. Der Schiffsschmied hatte eine Stunde Arbeit, um sie wieder auszurichten. Das ging aber Futki gegen den Strich, er ergriff die Stange zum zweitenmal und brach sie mit einem kräftigen Ruck in der Mitte entzwei. Es blieb nichts anderes übrig, als ihn beständig zu überwachen und ihn von Zeit zu Zeit spazieren zu führen. Dies geschah zur Freude der Passagiere, die den Riesen mit allerlei Leckerbissen bedachten. Besonders hatten die Kinder eines mitreisenden Oberstabsarztes mit Futki Freundschaft geschlossen, so daß ich bei der Gutmütigkeit des Tieres dem sehnlichen Wunsch der Mädchen, auf dem Elefanten spazieren zu reiten, nachkommen konnte.

Die drei Nashörner waren durch die lange Seefahrt oft sehr erregt, so daß ich sie nur selbst füttern konnte. In ihrer ärgerlichen Stimmung boxten sie mir manchmal den Futternapf aus den Händen, so daß die kostbare Milch über den Boden floß. Dies bereitete allerdings den zusehenden Passagieren ein großes Vergnügen, bekam aber mir und meinen Kleidern weniger gut.

Je mehr wir uns der nordischen Heimat näherten, desto kühler wurde es, und die an die afrikanische Wärme gewöhnten Tiere mußten gegen das rauhe Klima geschützt werden. Da war es nun ein schwieriges Problem, in dem beschränkten Raum des Schiffes geschützte Stellen für alle Tiere zu finden. Wir hatten unsere liebe Not, aber dank des freundlichen Entgegenkommens von Kapitän und Offizieren wurde Rat geschaffen. Am empfindlichsten gegen die Kühle zeigte sich der indische Elefant. Wir mußten ihn daher im Zwischendeck unterbringen. Da es auf den Seiten zu niedrig für die Höhe Futkis war, so richteten wir ihm einen Platz auf[S. 31] der Ladeluke her, deren Deckbretter mit Segeltuch überzogen wurden. Während der Nacht zerriß der Elefant dieses Segeltuch in Fetzen und begann die einzelnen Planken der Ladeluke aufzuheben und in den Raum zu werfen. Als mich der erschreckte Mahut morgens um vier Uhr herbeigeholt hatte, stand Futki nur noch auf drei Beinen auf den übriggebliebenen Planken, mit dem vierten pendelte er in der Luft. Jeder Fehltritt hätte das Tier in die drohende Tiefe befördert. Schleunigst ließ ich den ersten Offizier in Kenntnis setzen, und erst nach mehrstündiger Arbeit gelang es wieder, alles in Ordnung zu bringen. Ich blieb zur Beobachtung in der Nähe, und als der Elefant wiederum am Rande seines Standplatzes nach einem Segeltuchzipfel suchte, um sein Zerstörungswerk fortzusetzen, erhielt er einen kräftigen Schlag auf sein Greiforgan. Nachdem ich nun wußte, wo er anfing, ließ ich den ganzen Rand seines Standplatzes von dem Mahut mit der Losung des Elefanten belegen. Das half prompt, denn sobald das Greiforgan, das zugleich ein sehr empfindliches Riechorgan ist, die Losung berührte, fuhr es mit Abscheu zurück. Nach mehreren gleichen Erfahrungen in allen Richtungen gab das Tier endlich die Zerstörungsversuche auf.

Nach 28tägiger Seereise liefen wir in die Elbmündung ein. Ich hatte den Verlust nicht eines einzigen Tieres zu beklagen. Alle waren wohl und gesund. Dies meldete ich telegraphisch von Cuxhaven aus meiner Firma, damit sie alle Vorbereitungen zum Abtransport treffen konnte. Inzwischen ließ ich alle Transportkästen an Bord bereitstellen, jedoch verspätete sich unsere Ankunft in Hamburg, und ehe der Dampfer am Amerikakai festlag, war es bereits dunkel geworden. Der alte Herr Hagenbeck, der schon längst unsere Ankunft erwartet hatte, kam sofort an Bord und begrüßte mich aufs herzlichste. Er gab seiner Freude über den schönen Transport dadurch Ausdruck, daß er mir wiederholt die Hand drückte, und seine schlichten Worte: „Bis doch en ganzen[S. 32] fixen Kerl!“ waren mir lieber als alle anderen Anerkennungen, die mir gezollt wurden.

Das Ausladen der Tiere konnte wegen der vorgerückten Stunde nicht mehr vor sich gehen. Der Nachtkühle wegen mußten sie wieder an ihre geschützten Plätze gebracht werden. Dabei wäre uns beinahe der indische Elefant verunglückt. Beim Herablassen in den Laderaum versäumte der die Winde bedienende Mann die kleine Übersetzung der Bremse einzuschalten. Als nun beim Ausschalten der Zahnräder die Last abgelassen werden sollte, war die Bremswirkung nicht stark genug, und das gewaltige Tier sauste mit großer Geschwindigkeit in die Tiefe. Hätte es nicht instinktiv seinen Kopf und seinen Rüssel eingezogen, so wäre ihm letzterer von der scharfen Kante der Ladeluke glatt abgeschnitten worden. Es war wirklich ein Glück zu nennen, daß der Elefant unverletzt ankam und nur durch das starke Aufprallen auf seine Beine heftig erschreckt wurde, was zur Folge hatte, daß er die ganze Nacht sehr aufgeregt blieb und von Bauchgurt und Kran nichts mehr wissen wollte. Am nächsten Morgen begann das mühevolle Ausladen. Waren die Tiere schon durch die Veränderung ihrer Plätze gestört worden, so wurden sie noch mehr erregt und gereizt durch die fremde Umgebung und die unzähligen Zuschauer, die sich unaufhörlich herandrängten und uns die Arbeit erschwerten. Namentlich bis wir Jumbo und Futki glücklich aus dem Schiffe hatten, wurde mancher Schweißtropfen vergossen. Futki war von den vorher gemachten Erfahrungen über Bauchgurt und Winde derart erbost, daß es lebensgefährlich wurde, ihm nochmals damit zu kommen. Durch unsere Geduld und Geschicklichkeit gelang auch dieses Kunststück, und bald bewegte sich eine große Karawane von Transportkästen nach Stellingen.

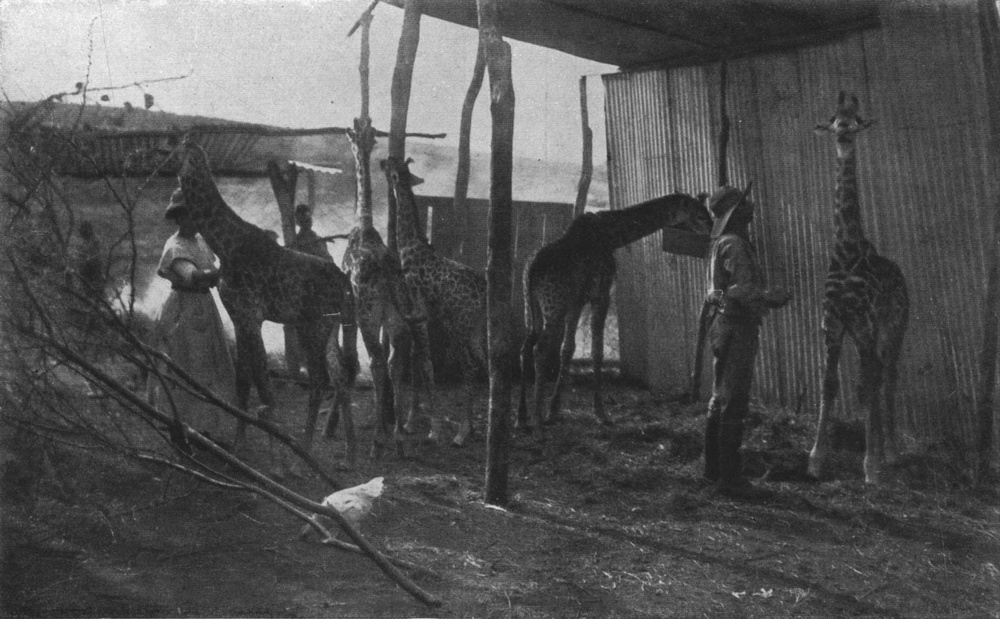

Die nächsten Tage machte ich noch die zugewiesenen Wärter mit den Eigentümlichkeiten der einzelnen Tierarten in bezug auf Futter, Gewohnheiten und Charakter vertraut. Nur bei genauer[S. 33] Kenntnis dieser Dinge ist es möglich, Erkrankungen zu verhüten, die meist durch zu raschen Futterwechsel hervorgerufen werden.

Als ich zum ersten Male in das Gehege der Nashörner trat, senkte Kifaru zur Begrüßung prustend den Kopf. Mein äußerlich veränderter Mensch schien ihm nicht zu gefallen, und erst als er meine Stimme hörte, erkannte er mich als seinen Freund. Am meisten war ich überrascht über den Feinschmecker Futki; ich fand ihn inmitten seiner indischen Kameraden große Mengen von Steckrüben und Schwarzbrot vertilgen, ein Futter, das er auf dem Schiffe beharrlich und stolz verschmäht hatte. Offenbar hatte das gute Beispiel seiner Kameraden und ihre Gesellschaft seinen Sinn gemildert. Jumbo, der Afrikaner, zeigte sich jedoch unverträglich und wurde isoliert, auch gewöhnte er sich nur langsam an die neue Umgebung und das neue Futter. Es sei noch erwähnt, daß Jumbo der erste aus Deutsch-Ostafrika importierte Elefant war, der nach Deutschland gelangte.

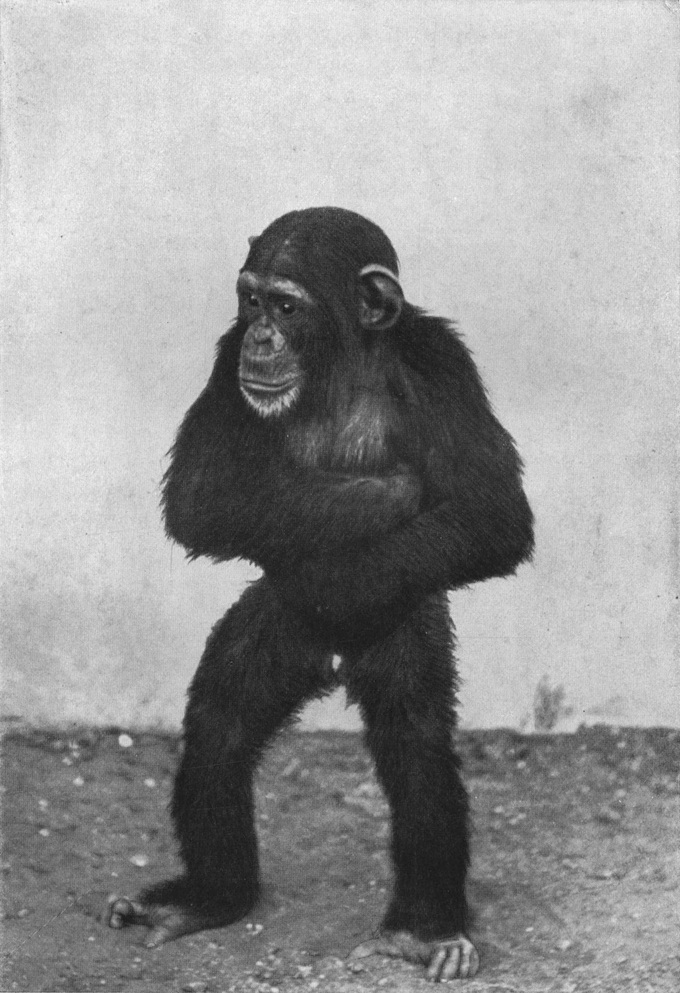

Liebe alte Bekannte sah ich wieder, auch meinem berühmt gewordenen westafrikanischen Schimpansen „Moritz“ stattete ich einen Besuch ab. Ich dachte kaum, daß er mich nach so langer Abwesenheit wiedererkennen würde. Doch wie ich ihn beim Namen rief, flog er mir grunzend an den Hals. Lange sollte ich jedoch nicht in der Heimat weilen. Mit unwiderstehlicher Gewalt zog es mich zurück zum schwarzen Kontinent, um in den Urwäldern und Steppen Ostafrikas große Tierfangzüge zu unternehmen, die ich im folgenden schildern werde.

[S. 34]

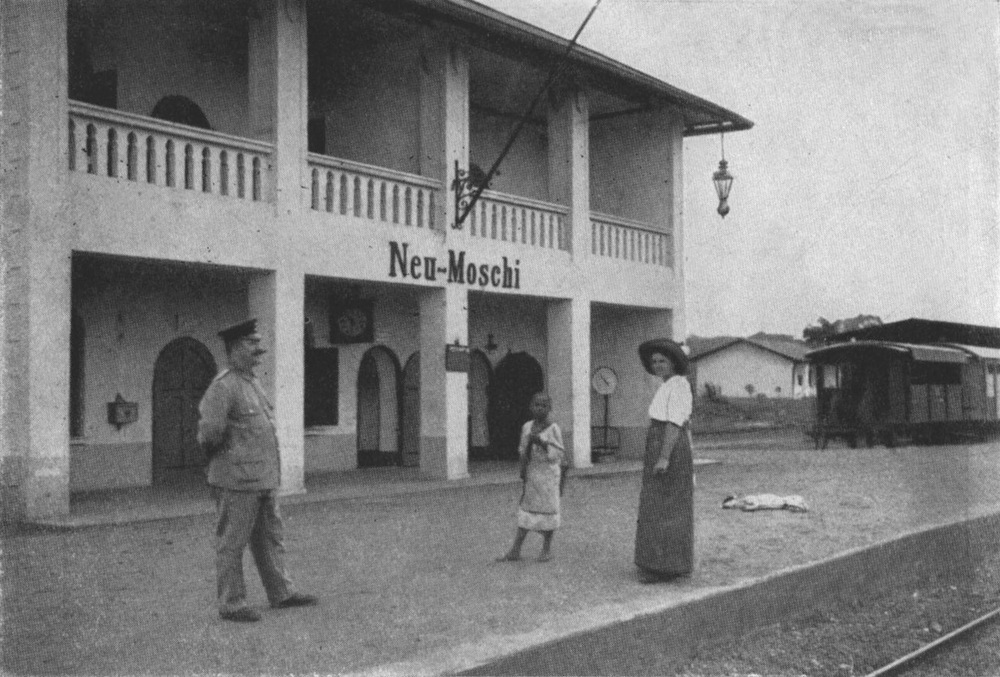

Ehe man in einem Gebiet wie Deutsch-Ostafrika auf Jagd und Fang auszieht, muß man sich zunächst einmal über die dort herrschenden, von den europäischen gänzlich verschiedenen Landes-, Lebens- und Verkehrsverhältnisse klar sein. Hier spielen zum Erfolge einer Jagd ganz andere Faktoren mit als in Europa. In den zivilisierten Ländern zieht man ganz einfach mit Jagdschein, Büchse, Patronen, Jagdhund, Jagdtasche usw. los, fährt womöglich mit der Bahn, bequemen Jagdwagen oder Automobilen an Ort und Stelle, fährt abends nach Hause zurück oder bleibt schlimmstenfalls in einem Dorfe über Nacht, ohne Sorgen um Unterkunft, Nahrung und Sicherheit des Lebens. Nicht so in der afrikanischen Wildnis! Hier gibt es Steppengebiete, die wohl nie vom Fuße eines Europäers betreten wurden. Hunderte von Quadratkilometern sind gänzlich unbewohnt, denn bei höchstens[S. 35] 8 Millionen Einwohnern hat Deutsch-Ostafrika die doppelte Bodenfläche Deutschlands. Hier gibt es viele Meilen weit keinen Weg und keinen Steg, keine Eisenbahn, keine Post und keinen Telegraphen. In ganz Deutsch-Ostafrika gibt es bis jetzt nur zwei Bahnlinien mit einigen 100 Kilometern und ohne Abzweigungen im Betriebe, die von Tanga nach Moschi und an den Kilimandjaro führende Usambarabahn im Norden und die Mittellandbahn, welche die Verbindung zwischen Daressalam und dem Tanganikasee vermittelt. So heißt es denn marschieren! Man muß zu einer solchen Expedition Trägerkarawanen ausrüsten. Auf dem Marsche trifft man bald auf undurchdringlichen Urwald, bald auf dornige Buschsteppe, bald auf endlose Grasflächen, und plötzlich steht man dann wieder vor tiefen Tälern ohne Abstieg, oder steile Gebirgsrücken versperren den Weg. Da kann man keinen Bauer oder Wanderer nach Weg oder Richtung fragen, denn stunden-, ja tagelang trifft man keinen Menschen. Man ist allein und nur auf Kompaß und Karte angewiesen. Weite Strecken gibt es noch, die auf der Karte als weiße Flecken und unbekanntes Gebiet verzeichnet sind, weil die Gegenden von berufenen Forschern noch nicht betreten und infolgedessen auch noch nicht kartographiert worden sind.

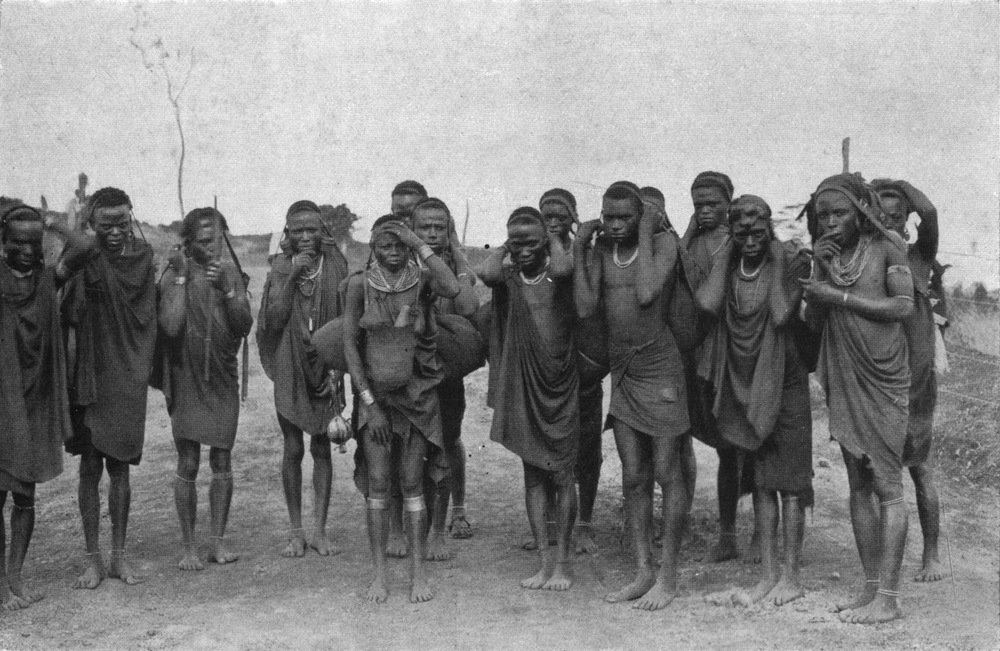

Einen Jagdzug von mehreren Wochen in die afrikanische Wildnis zu unternehmen, heißt unter diesen Umständen zuerst einmal tief in den Geldbeutel greifen und eine gehörige Summe für das Unternehmen vorsehen, dann eine vollständige Karawane organisieren und für jedes Bedürfnis sich bis auf das Letzte und Kleinste zu versorgen. Ist man erst einmal mitten in der Wildnis, so ist die Möglichkeit, Vergessenes noch zu besorgen oder Verbrauchtes zu ersetzen, stets mit großem Zeitverlust verbunden. Nur wer selbst solche Jagdreisen mitgemacht hat, kennt die Schwierigkeiten, die sich bei einem derartigen Marsche bieten. Glücklich ist wohl der, welcher als Regierungsbeamter mit Polizeisoldaten oder Askaris[S. 36] reist und wenigstens sicher sein kann, auch im Innern Träger zu erhalten. Anders ist es jedoch bei dem Privatmanne, der ganz vom guten Willen der Dorfältesten und deren Stammesgenossen abhängt. Damit bin ich nun bei der Hauptschwierigkeit eines Jagdunternehmens in Ostafrika angelangt, nämlich bei der Trägerfrage.

Daß man in wegelosen Gegenden keinen Wagen zum Transport verwenden kann, ist ohne weiteres einleuchtend. Die Verwendung von Packtieren ist in einigen Landstrichen allerdings möglich, in den meisten jedoch deshalb nicht angängig, weil fast überall in den unter 1000 Metern Meereshöhe gelegenen Regionen die Tsetse-Fliege (Glossina morsitans) vorkommt und dort weder Zwei- noch Einhufer gehalten werden können, da der Stich dieser Fliege fast jedes Haustier infiziert und tödlich wirkt. Bis jetzt ist es der Wissenschaft noch nicht gelungen, ein sicheres Mittel gegen diese Landplage zu finden, und so können nur auf den Hochplateaus und in einigen wenigen anderen tsetsefreien Gegenden Rinder, Pferde und andere Haustiere gehalten werden.

Zur Fortschaffung von Lasten, Waren und Gepäck von der Küste nach dem Innern bleibt daher, abgesehen von den beiden genannten Bahnlinien, nur der Eingeborene als Träger übrig. Man muß sich also Neger vertragsmäßig dingen, um mit Gepäck ins Innere des Landes reisen zu können. Jeder Träger trägt im Maximum etwa 30 Kilogramm. Das Gepäck ist also in diesem Gewicht entsprechende Lasten zu zerlegen. Schwerere Gegenstände, die nicht auseinandergenommen werden können, müssen mit Tragstangen von zwei oder mehreren Trägern geschleppt werden. Da aber auch die Nahrung der Leute, Reis, Hirse oder Maismehl mitgeführt werden muß, und man pro Kopf und Tag etwa ein Kilo davon rechnen muß, so ist es klar, daß ein Marsch um so kostspieliger und schwieriger wird, je mehr Gepäck man mitnimmt und je weiter man sich von bewohnten Gegenden entfernt.

[S. 37]

In Daressalam stellte ich nun meine Ausrüstung für die Reise nach dem Rufidji zusammen. Ich warb Träger an und besorgte den nötigen Proviant. Die Konserven werden für den Karawanentransport in Ostafrika in kleinen verschließbaren Kisten verpackt. Hierzu verwendet man mit Vorliebe die leeren Petroleumkisten, die sich zu diesem Zwecke vorzüglich eignen, da sie sehr leicht und handlich sind. Ein Träger wird immer eher zu einer vollgepackten Petroleumkiste greifen als zu einer größeren Last, selbst wenn letztere viel leichter ist. Sachen, die sich nicht in Kisten verpacken lassen, werden mit Sackleinwand und wasserdichtem Stoff umwickelt und dann mit Kokosstricken umschnürt.

Während meiner Reisevorbereitungen machte ich die Bekanntschaft eines Herrn, der als Leiter einer großen Baumwollplantage im Rufidji-Gebiet tätig war. Derselbe schlug mir vor, gemeinsam zu reisen, was ich auch annahm. Außerdem hatte ich mir bereits für meine Zwecke einen landeskundigen, mit den Eingeborenen und der Gegend am Rufidji vertrauten Mann, Herrn Petersen, gesichert, der mich im Utete-Bezirk erwartete.

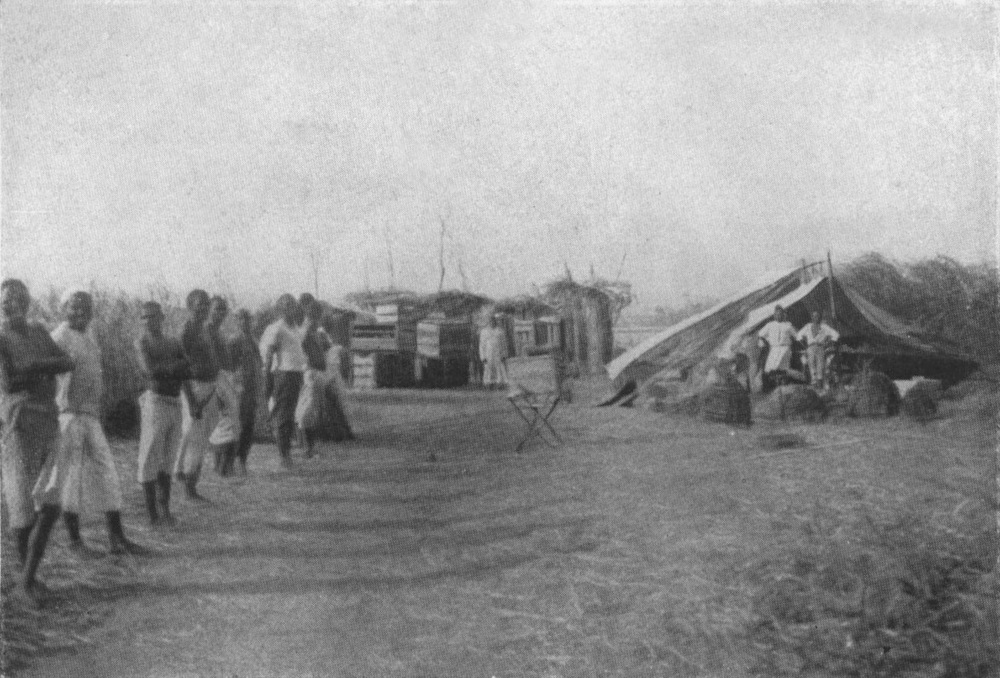

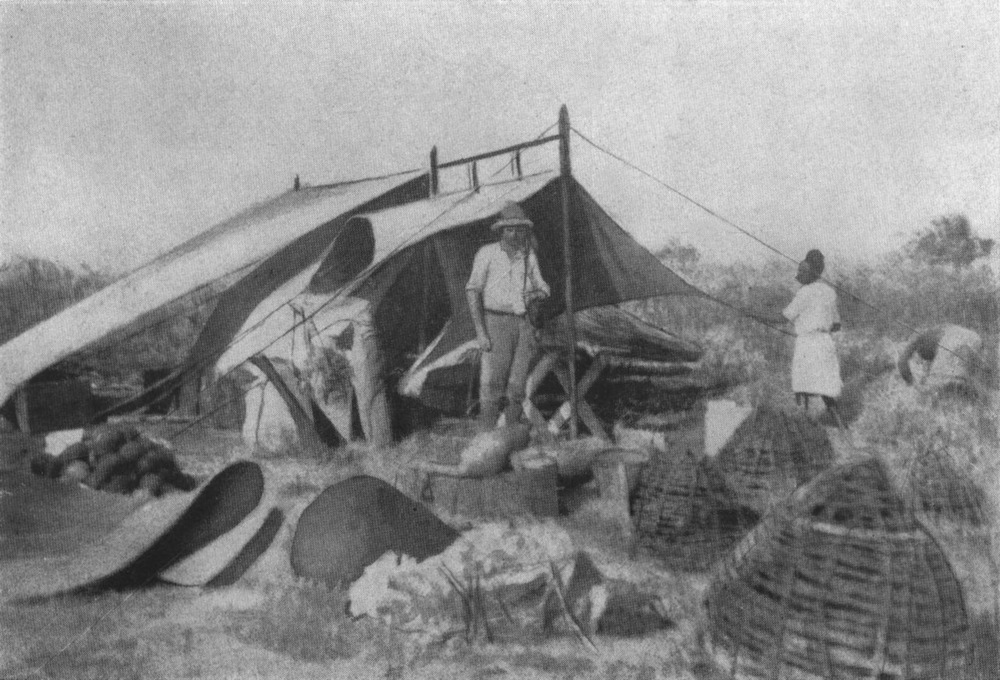

Gemeinsam mit dem erwähnten Herrn brach ich eines Nachmittags von Daressalam auf. Die Karawane bestand aus 40 Trägern. Im Gänsemarsch ging es vorwärts, und bald hatten wir die Stadt hinter uns. Der Weg war gut und führte durch Palmenhaine und niedriges Buschwerk. Trotz der kühlen Seebrise herrschte doch eine drückende Hitze, so daß unsere Kakihemden bald durchgeschwitzt waren. Um die Träger an die Lasten und die Marschordnung zu gewöhnen, legten wir an diesem Tage nur wenige Kilometer zurück, dann hieß es: „Halt.“ Unter Kokospalmen wurden die Zelte aufgeschlagen, Brennholz herangeschleppt, „poscho“ (Tagesration der Neger) ausgegeben; bald prasselten lustige Feuer, auf denen sich die Schwarzen ihr Essen zubereiteten. Erfrischt nach einem Bade und eingenommener Mahlzeit setzten wir uns vor unsere Zelte und genossen noch für kurze Zeit den Anblick[S. 38] des prächtigen nächtlichen Tropenhimmels. Es war inzwischen stockfinster geworden. Eine Unmenge von Glühwürmchen begannen ihre Reigen und boten unseren Augen ein wundervolles Schauspiel. Die Zikaden verübten ihr lautes Konzert. Die verschiedensten Arten von Insekten wurden von dem Licht unserer Lampen angezogen, aber auch die Moskitos fingen an lästig zu werden. Die Wachen wurden aufgestellt und ihnen eingeschärft, die Wachtfeuer zu unterhalten und uns am Morgen rechtzeitig zu wecken. Bald lag alles im tiefen Schlaf.

In aller Frühe, gegen 3 Uhr, weckte mich der Koch: „Bwana kahawa tajari“ — Herr, der Kaffee ist fertig —. Schnell ging es hoch. Die Leute waren schon dabei, ihre Lasten zusammenzuschnüren, und nach Verlauf einer halben Stunde war die Karawane schon wieder auf dem Marsche, weil wir die Morgenkühle ausnutzen wollten. Es war noch dunkel, und nur einzelne Vogellockrufe zeigten an, daß sich der Morgen näherte. Ehe man sich versieht, ist’s heller Tag, denn die Dämmerung in den Tropen ist nur sehr kurz. Jetzt wird es in den Büschen und Bäumen lebendig. Bunte Vögel aller Art fliegen unter lauter Entfaltung ihrer Stimme umher; Webervögel, die ganze Baumkronen mit ihren kunstvollen Hängenestern bebaut haben, sind schon fleißig bei der Arbeit. Plötzlich ertönt ein lautes, langgezogenes „fai—fa“. Unwillkürlich bleibt man stehen und glaubt, irgendein Mensch habe gepfiffen, bis man inne wird, daß es eine Vogelstimme ist. Dann hört man wieder den Ruf einer Taubenart — tüh — tüh — tüh — usw. immer schneller und im Tone tiefer fallend. Sogar der Ruf des Kuckucks ertönt, man fühlt sich unwillkürlich in einen deutschen Frühlingsmorgen versetzt. Doch bald wird man eines anderen belehrt. Die Sonne steigt immer höher und höher, denn jetzt ist es hier Hochsommer, und glühend heiß sendet die Sonne ihre Strahlen auf uns nieder. Mittlerweile ist es 9 Uhr geworden, wir haben unseren ersten Rastplatz erreicht und lagern unter[S. 39] schattigen Bäumen. Die Temperatur steigt beständig und macht gar bald ihren erschlaffenden Einfluß auf Mensch und Tier geltend. Sogar die Vogelwelt hat ihr Konzert eingestellt. Ein jeder sucht sich ein schattiges Plätzchen zum Ausruhen, denn um 3 Uhr soll weiter marschiert werden. Nach der Rast begann der Weitermarsch, und als wir schließlich unser Nachtlager bezogen, hatten wir eine Tagesleistung von 40 Kilometern hinter uns.

Am zweiten Tage erreichten wir ein Negerdorf, wo wir vom Dorfältesten mit frischen Kokosnüssen bewirtet wurden, wie es allgemein üblich ist. In Europa kennt man nur die reife Kokosnuß, die nur selten etwas Kokosmilch enthält. Aber wer nach stundenlangem Marsche in tropischer Hitze eine frische Kokosnuß zur Labung erhält, weiß erst den Wert dieser Frucht zu schätzen. Das Innere der unreifen grünen Frucht ist noch mit dem flüssigen Kernsaft angefüllt, und gerade dieser Saft bietet den herrlichen, kühlen Trank mit dem teils herben, teils süßlichen Geschmack. Eine frisch geköpfte Kokosnuß enthält bis zu einem halben Liter Milchsaft; derselbe ist völlig keimfrei und also das Unschädlichste für einen Europäer, das er zu sich nehmen kann. Fügt man gar eine Dosis Whisky oder Kognak bei, so hat man einen wahren Göttertrank, der dem Magen vorzüglich bekommt.

Bei unserer Ankunft im Negerdorfe hatte der Dorfälteste unter mächtigen, schattigen Mangobäumen als Sitzgelegenheit eine „kitanda“ — Bettstelle — für die hohen Gäste herbeischleppen lassen, und ich wollte mich gerade darauf niederlassen, als mich mein Begleiter noch rechtzeitig beim Ärmel erwischte und mich von meinem Vorhaben abhielt. Warum er dies tat, sollte ich sofort erfahren. Er hieb mit einem Stocke mehrere Male auf die „kitanda“, wobei ein wahrer Regen von Wanzen niederging.

Nachdem wir einige Stunden Rast gehalten hatten, begaben wir uns auf die Pirsch, um ein Stück Wild zu erlegen. Die hier so häufig vorkommenden Rappen-Antilopen bekamen wir zwar[S. 40] oft zu Gesicht, leider aber nicht zum Schuß. Die Rappen-Antilope — Hippotragus niger Harris — ist eine große, gedrungen gebaute, dunkelbraun bis schwarz gefärbte Antilopenart. Beide Geschlechter tragen große, säbelförmig nach hinten gedrückte Hörner, die beim Männchen stärker sind als beim Weibchen. Die Tiere leben in Rudeln in dem lichten Baumsteppengürtel, der sich von der Küste an etwa 100 Kilometer weit ins Innere erstreckt.

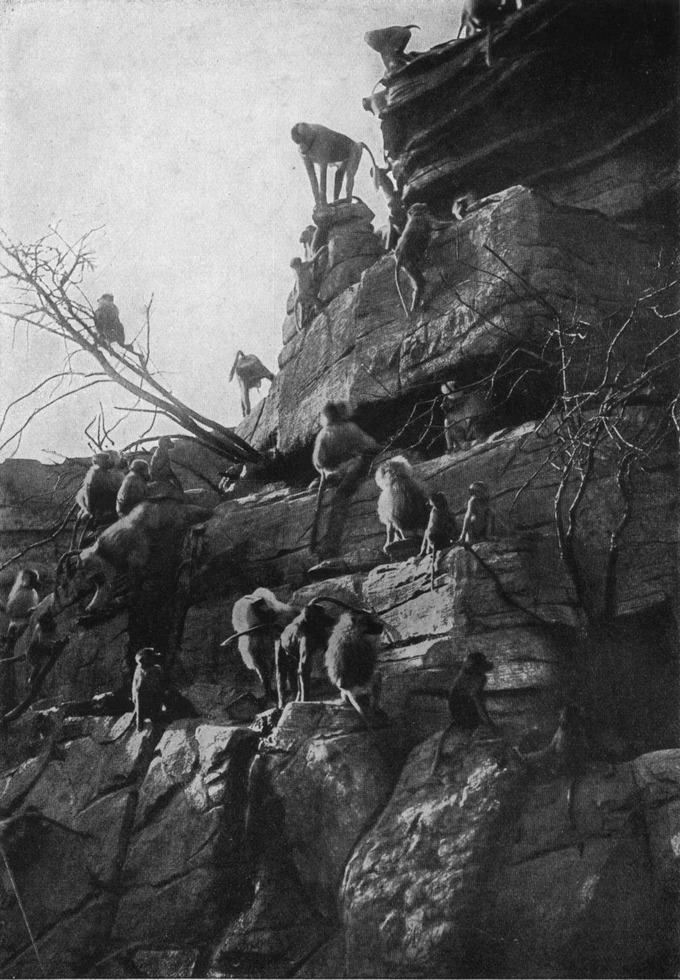

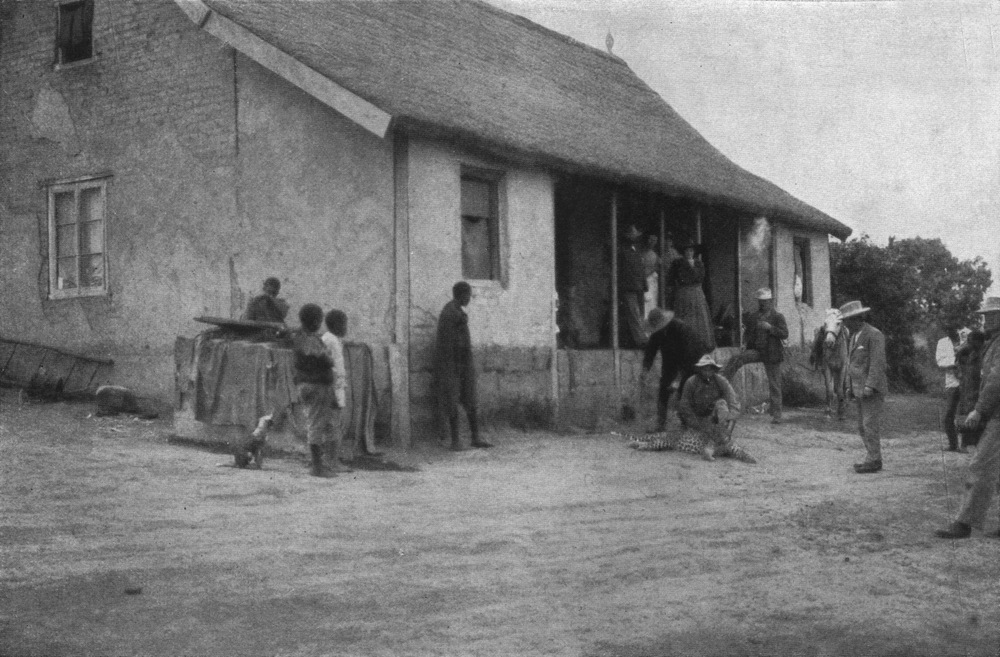

Am nächsten Nachmittag ging ich der Karawane voraus, eine dieser Rappen-Antilopenfährten verfolgend, und stieß dabei auf eine Herde Paviane — Papio cynocephalus L. —, von denen ich einige abschoß. Im Begriffe, zur Karawane zurückzukehren, bemerkte ich, daß ich durch das Kreuz- und Querlaufen in der Buschsteppe die Richtung verloren hatte. Ich stand nun ohne Karte und ziemlich ratlos da; es begann zu dunkeln und meine Lage wurde unangenehm. Glücklicherweise hatten einige Schwarze die Schüsse gehört und waren in der Hoffnung, ich habe ein Stück Wild erlegt, auf die Suche nach mir gegangen. Sie trafen mich und wir kehrten zur Karawane zurück, welche in einem naheliegenden Dorfe bereits Lager geschlagen hatte. Ermüdet von der Jagd, pries ich mich glücklich, daß es gute deutsche Konserven gab, und tat mich an einer Dose Frankfurter Wurst und einer Flasche Rotwein gütlich. Während wir noch aßen, erschien ein Bote mit einem Briefe für meinen Begleiter, der ihm die Nachricht brachte, daß einer seiner europäischen Angestellten heftig erkrankt sei, und ihn bat, möglichst rasch auf der Pflanzung zu erscheinen. So beschlossen wir sofort aufzubrechen und die Nacht durchzumarschieren, um gegen Morgen auf der Pflanzung einzutreffen. Den Trägern, die aus der Gegend der Plantage stammten, war es sehr recht, früher nach Hause zu kommen, und ich hatte, trotz meiner Müdigkeit, auch nichts dagegen, Zeit zu gewinnen. Wie gewöhnlich, marschierte ich der Karawane voraus und stieß plötzlich im Dämmerlicht auf frische Löwenfährten. Gerade bückte ich mich, um[S. 41] dieselben näher zu prüfen, als neben mir im Busch ein Löwe in großen Sätzen davonsauste. Ehe ich mich vom Schreck erholt hatte, war das Tier verschwunden. Ich erwartete die Karawane und teilte meinem Begleiter das Geschehene mit. Er bestätigte mir das Vorkommen von Löwen in dieser Gegend und war überzeugt, daß ich vorhin einen solchen verjagt hätte. So war ich ohne mein Zutun dem ersten afrikanischen Löwen in Freiheit begegnet. Unsere Neger hatten ebenfalls die Fährten schon bemerkt und waren voller Furcht, da es vorkommt, daß Löwen eine Karawane vorbeiziehen lassen, um sich auf die Nachzügler zu stürzen. Dagegen fühlen sich die Träger sicher, wenn ein Europäer mit der Büchse neben ihnen marschiert. Wir zündeten daher zwei Sturmlaternen an; mein Gefährte nahm mit seinem Gewehr die Spitze des Zuges und ich die Nachhut. Beim Weitermarschieren hörten wir das Gebrüll mehrerer Löwen in der nächtlichen Stille, und dies hatte zur Folge, daß die furchtsamen Träger beieinander blieben und feste vorwärts marschierten, so daß wir um 2 Uhr nachts auf der Plantage meines Begleiters eintrafen, wo wir uns todmüde der wohlverdienten Ruhe hingaben. Wir hatten von Montag nachmittag bis Sonntag vormittag einen Marschrekord von über 200 Kilometern aufgestellt. Am Morgen zeigte mir der Pflanzungsleiter seine Baumwollplantage und lud mich ein, einen Ruhetag zu machen; aber es drängte mich, zu Herrn Petersen zu gelangen, dessen Standquartier ich von hier aus in wenigen Marschstunden erreichen konnte. So verließ ich denn die Pflanzung „Panganya“ und setzte über den hier 500 Meter breiten Rufidji. Ein Einbaum, das ist ein Boot aus einem einzigen Baumstamm hergestellt, brachte das Gepäck und die Träger hinüber.

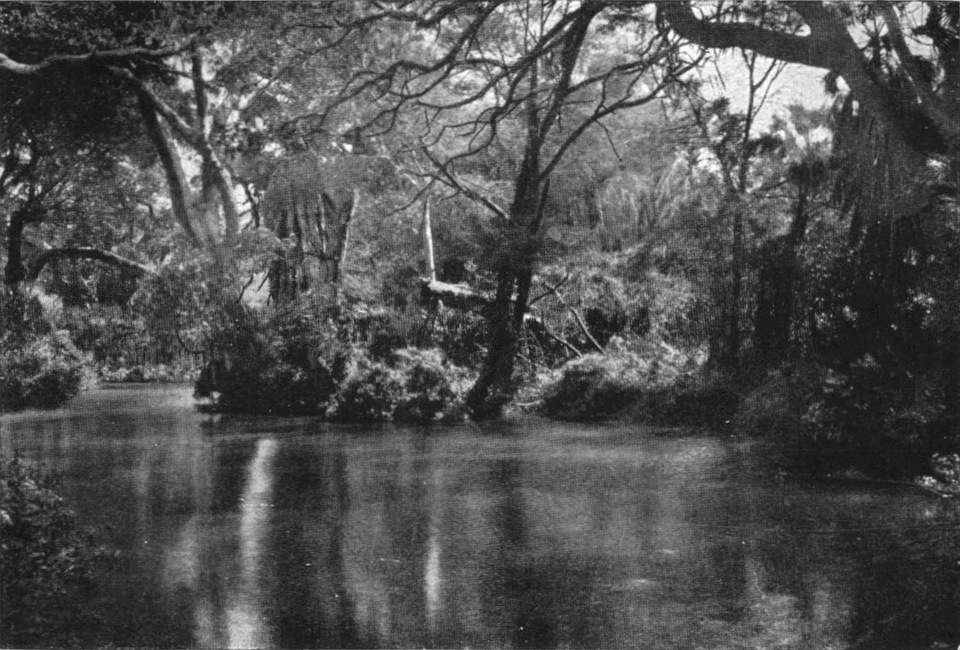

Der Rufidji mündet in einem dicht mit Mangrovenwald bewachsenen Delta gegenüber der Insel Mafia in den Indischen Ozean und ist der größte Fluß Deutsch-Ostafrikas. Seine Nebenflüsse bringen ihm alles Wasser von etwa ein Viertel der Oberfläche[S. 42] des Landes zu, so daß er die Gebiete Uhehe, Ubena, Usangu, Mahenge, einen großen Teil des Wagoni-Plateaus, Ussagara, Ujansi und Ukimbu entwässert. Wenn daher zur Regenzeit sein mächtiger Nebenfluß, der Kilomberu-Ulanga, der sein Wasser zum größten Teil aus den den feuchten Südostwinden am meisten ausgesetzten Ostabhängen des Randgebirges empfängt, seine Fluten heranwälzt, dann schwillt der Rufidji an und tritt weit über seine Ufer. Stellenweise wird er nun zum mächtigen See und gleicht dem Nil Ägyptens, monatelang große Gebiete überschwemmend; nur die höchsten Termitenhügel ragen dann gleich kleinen Inseln über die Wasserfläche empor und dienen oft Wasserböcken und anderem Wild als letzte Zuflucht, wenn sie von den Fluten überrascht werden.

In der Trockenzeit ist natürlich der Fluß viel niedriger; aber in den überschwemmt gewesenen Gebieten bleiben größere und kleinere Tümpel sowie seenartige Becken übrig, die zum Teil durch kleine Kanäle oder Gräben mit dem Flusse in Verbindung stehen; vorzügliche Laichplätze für die Fische und beliebte Tränkstellen für allerlei Wild.

Leider ist der Fluß nur auf 24 Kilometer Tallänge, von seiner Mündung aufwärts gerechnet, schiffbar, sodann stößt man auf die mächtigen Panganifälle und eine Reihe größerer und kleinerer Stromschnellen, die sich auf etwa 100 Kilometer Länge flußaufwärts hin erstrecken. So wird kaum jemals eine gute und billige Wasserstraße hergestellt werden können. Da der Strom eine große Menge Erde und Sand führt, so bilden sich häufig wechselnde Sandbänke, so daß zur Trockenzeit nur kleinere Heckraddampfer mit geringem Tiefgang auf dem Unterlauf verkehren können. Der ganze Fluß ist von Flußpferden belebt und infolge seines Fischreichtums von vielen Krokodilen bevölkert. Bei unserem Übersetzen waren die Eingeborenen ziemlich ängstlich, da, wie sie erzählten, vor kurzem erst ein Flußpferd ein Boot angegriffen und[S. 43] zertrümmert habe, wobei ein Insasse ertrunken sei. Jedoch gelangten wir ohne Unfall hinüber. Herr Petersen hatte sein Jagdlager an einem Bache errichtet. Der Weg dorthin führte durch Dörfer und Baumwollpflanzungen der Eingeborenen, und wir erreichten es erst nach einem dreistündigen Marsch. Petersen selbst war nicht zu Hause, aber ein zurückgelassener Brief benachrichtigte mich, daß er in einigen Tagen zurückkehren werde. Ich benutzte die Zeit, die Wildfauna zu beobachten und machte verschiedene Streifzüge. Enten, Gänse, Wasserhühner, Strandläufer, Reiher, Scharen von Pelikanen bedeckten das Wasser und die Sandbänke. An Großwild waren vorhanden: Elefanten, Flußpferde, Büffel, Rappenantilopen, Gnus, Kuhantilopen, Schwarzfersenantilopen, Warzenschweine, Buschböcke und Wasserböcke (Cobus ellipsiprymnus Ogilby). Der Wasserbock ist eine hirschgroße Antilope von dunkelbrauner Farbe mit weißen Streifen an den Hüften. Das Männchen trägt 80 Zentimeter lange, von den Wurzeln an zunächst nach hinten, später nach vorn gebogene Hörner. Von weitem gesehen erinnert diese Antilope, namentlich das Weibchen, außerordentlich an das heimische Rotwild. Für Küchenzwecke erlegte ich eine Schwarzfersenantilope oder Impala aepyceros suara Matsch. Diese mittelgroße Antilopenart ist hellbraun gefärbt und hat am Hinterlauf an Stelle der fehlenden Afterzehen schwarze Stellen. Die Männchen tragen lange leierartig geschwungene Hörner. Die hauptsächlich in lichter Buschsteppe rudelweise lebenden Tiere fallen dem Beobachter durch ihre oft über 2 Meter hoch ausgeführten Fluchten auf.

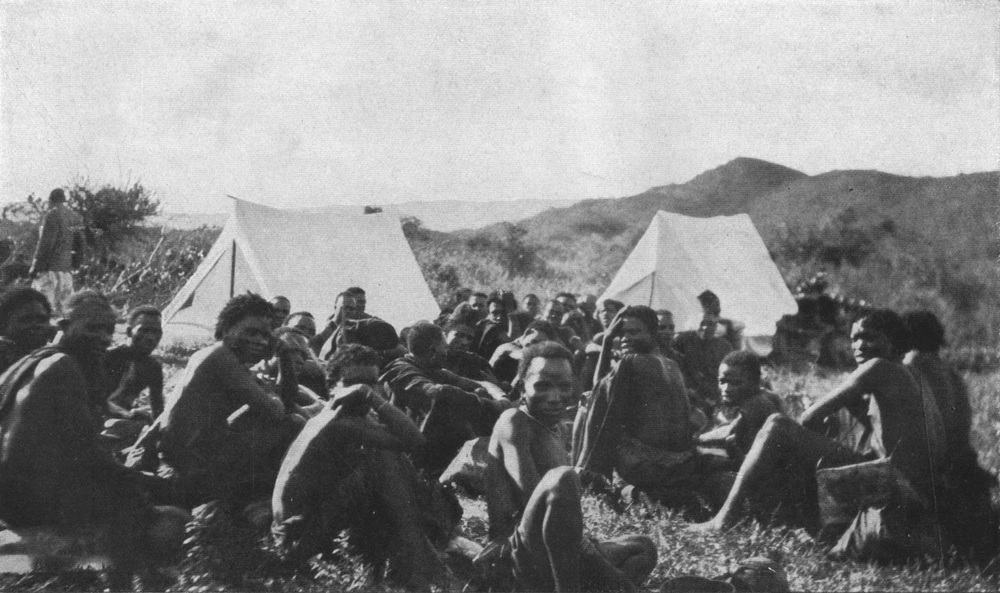

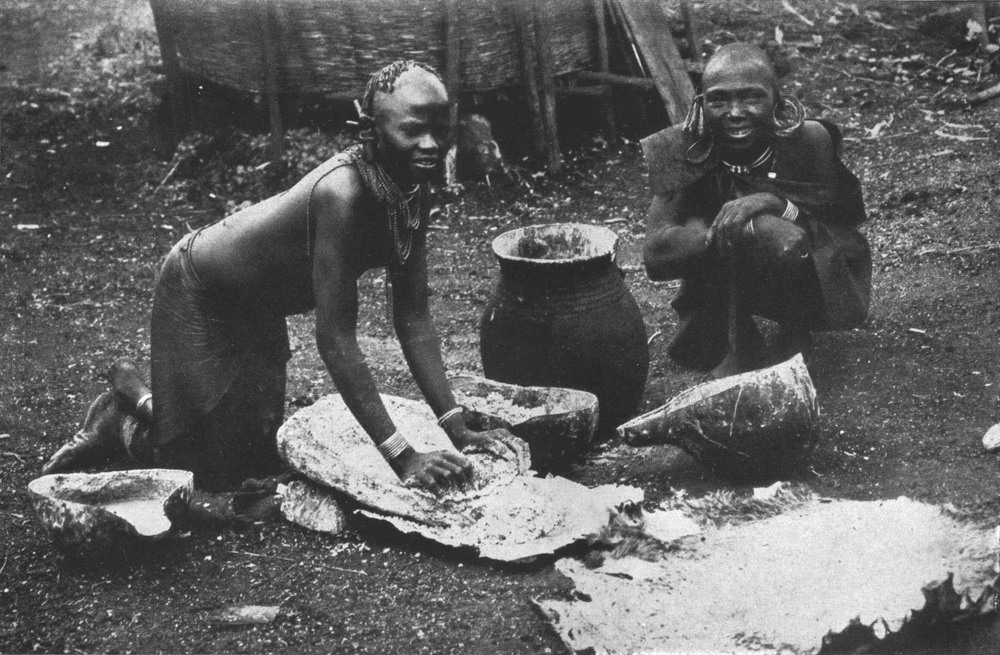

Nach zwei Tagen kehrte Herr Petersen zurück und wir trafen unsere Vorbereitungen zu einem großen Fangzug. Zu diesem Zwecke hatte Herr Petersen an einem Gewässer, dem Lukongo-See, bei der Ortschaft Utete eine zweite Jagdhütte aus Ästen, Flechtwerk und Lehm nach Art der dortigen Negerhütten errichtet und mit Palmwedeln bedeckt. Wir ließen uns vom Dorfältesten[S. 44] (Jumben) 20 Neger zur Verfügung stellen und zogen in vierstündigem Marsche nach Utete. Als wir den See erreichten, bot sich uns ein überraschender Anblick: Hunderte von Negern waren an einer Seite des Sees versammelt, damit beschäftigt, unglaubliche Massen von Fischen korbweise aus dem See herauszufischen, während ihre Weiber und Kinder die Fische langsam am Feuer rösteten. In flachen Schüsseln ließen sie die Eingeweide der Fische aus, um das darin enthaltene Fett zu gewinnen und füllten dies in mitgebrachte Kalebassen (Flaschenkürbisse). Der Lukongosee bildet eine der eben erwähnten Wassertaschen des Rufidjis, von dem der eine Abfluß während des niedrigen Wasserstandes trocken lag und so für die Fische einen geschützten Laichplatz darstellte. Zu bestimmten Zeiten des Jahres sind daher in solchen Wassertaschen unglaubliche Mengen von Fischen vorhanden, und da die Eingeborenen dies wissen, so kommen sie mit Weibern und Kindern von weither, um sich Vorräte von getrockneten Fischen und Fischfett zu bereiten. Aber auch die fischfressenden Vögel machten sich diesen Umstand zunutze, und Tag und Nacht hörten wir das Geschrei der vielen Schreiadler, Milane u. a. m. In dieses Konzert mischte sich des Abends das unheimliche Gelächter der Hyänen, sowie das Kläffen der Schakale. Die ganze Umgegend des Sees ist zu dieser Zeit verpestet von dem Geruch der Fische und der faulenden Abfälle.

Diese Negeransammlung kam uns für unsere Jagdzwecke sehr gelegen, denn wir konnten ohne Mühe 200 Mann als Treiber und Arbeiter mieten. Die Leute begleiteten uns um so lieber, als sie wußten, daß sie Gelegenheit bekamen, auch öfters Dörrfleisch zu bereiten, da wir ihnen von Zeit zu Zeit einige Stück Wild abschossen. Zunächst bauten wir für die zu fangenden Tiere Krale. Ein solcher Kral wird in der Art errichtet, daß man auf einem freien Platz ringsum die Erde etwas aufwirft und einen festen Zaun mit eingesteckten Ästen, Lianen und Dorngestrüpp[S. 45] macht. Fanggruben wurden ausgehoben und mit dünnen Ästen und Laubwerk verblendet. Um Tiere wie Antilopen lebend in unsere Gewalt zu bringen, hatten wir von den Eingeborenen große Netze aus Kokosfasern entliehen. Die zwei Meter hohen Netze wurden aneinandergeknöpft und morgens lange vor Sonnenaufgang in einem weiten Halbkreis aufgestellt. In einem großen, dem Netzbogen entgegengesetzten Halbkreise fingen nun unsere Treiber an, die Tiere mit Händeklatschen zu erschrecken und gegen die Netze zu treiben. Nach kurzer Zeit stürmten einige Wasserböcke gegen die Netzwand, die sie in ihrer Aufregung natürlich nicht sahen, und verfingen sich mit ihren Läufen und Hörnern in dem Hindernis. Sobald ein Tier sich verwickelt hatte, sprangen wir zu, fesselten es und brachten es auf Tragbahren in den nächsten Kral. Es war eine wildbewegte Jagd, gar mancher Stoß oder Schlag traf den einen oder anderen; die gefangenen Tiere stießen und schlugen wie rasend um sich, aber größere Unfälle ereigneten sich nicht; bis Mittag hatten wir bereits 11 Wasserböcke in unserer Gewalt. Nach kurzer Mittagsruhe erbeuteten wir noch 4 Wasserböcke, worunter sich ein alter befand, dessen Hinterschenkel durch eine Bleikugel vollständig vereitert war, weshalb er den Schwarzen als Nahrung geopfert wurde. Ich untersuchte die Wunde und fand die Bleikugel, die sich als deutsches Militärgeschoß Modell 71 erwies. Unser ausgezeichneter Jagderfolg gab Zeugnis von dem ungeheueren Wildreichtum dieser Gegend. Wir jagten bald auf der einen, bald auf der anderen Seite des Sees. Günstig für den Fang war der Umstand, daß der See ringsum von Busch- und Baumsteppe umgeben war. Um den langen Weg um den See herum abzukürzen, benutzten wir öfters einen Einbaum. Der riesige Reichtum an Fischen hatte natürlich auch eine Unmenge Krokodile angezogen. Als wir einmal um die Mittagszeit in brennender Sonnenhitze mit dem Einbaum über den See fuhren, konnte ich während der Fahrt nicht weniger als 27 Krokodile auf der[S. 46] kurzen Strecke zählen. Glücklicherweise waren die Tiere so vollgefressen und träge, daß sie kaum von uns Notiz nahmen und nur die nächsten beim Herannahen des Bootes untertauchten. So harmlos sind diese Panzerechsen nicht immer, namentlich nicht, wenn sie hungrig sind. Herr Petersen erzählte mir, daß erst kürzlich ein Herr auf dem Rufidji ein böses Abenteuer mit einem solchen Tiere erlebt habe. Er fuhr mit einem schmalen Boot ziemlich rasch mit der Strömung; vorn an der Spitze befand sich ein Schwarzer, der mit einem kurzen Ruder paddelte; in der Mitte saß der Europäer und am hinteren Ende einige Neger. Plötzlich tauchte ein Krokodil seitlich auf und schnappte nach dem vordersten Manne. Das Tier hatte nicht mit der Schnelligkeit des Bootes gerechnet; es stieß an die Bootswand an und wurde beiseite geschleudert, und so kamen alle mit dem Schrecken davon.

Zunächst mußten wir nun die gefangenen Wasserböcke jeden einzeln in einen Kral bringen, denn die Tiere sind kurz nach dem Fang derartig aufgeregt, daß sie, sobald man mehrere zusammen läßt, sich gegenseitig anrennen und verletzen. Es galt ferner, der gefangenen Beute Futter und Trank zu verabreichen. Gras mußte geschnitten werden, primitive Holztröge als Trinkgefäße wurden ausgehauen, die Kralzäune ausgebessert und überwacht, kurz, es gab Arbeit in Hülle und Fülle. Auch mußten jeden Tag sämtliche Fanggruben nachgesehen werden.

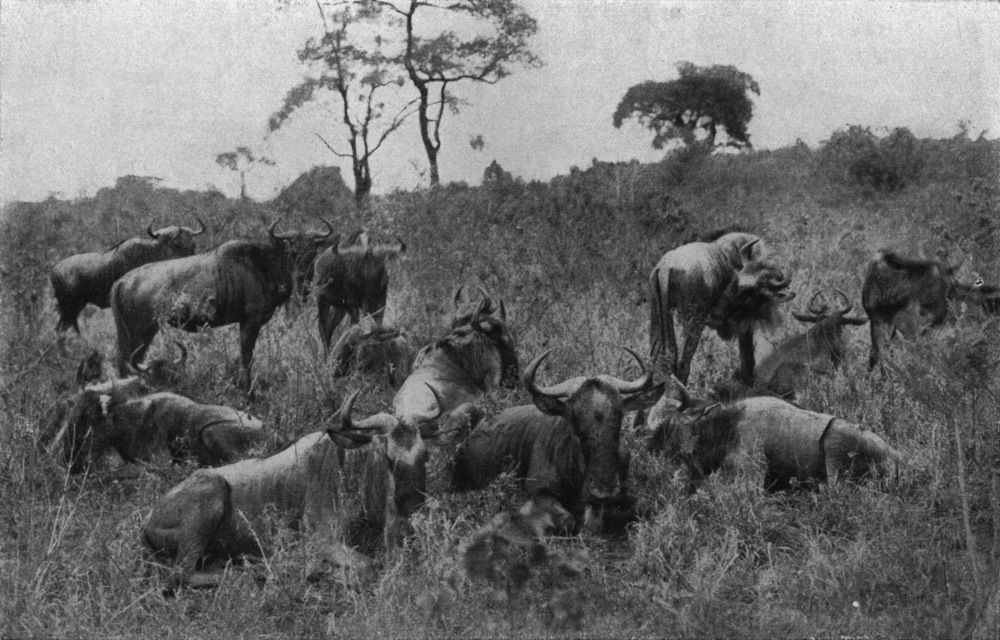

Durch Zufall hatten sich darin zwei Gnus gefangen. Die Gnus (Connochaetes), von den holländischen Ansiedlern am Kap auch als „Wildebeest“ bezeichnet, bilden eine der zahlreichen Gattungen in der großen Familie der Antilopen. Die gedrungen gebauten Tiere haben die Größe eines jungen Rindes. Beide Geschlechter tragen Hörner, die in ihrem Aussehen an diejenigen der Büffel erinnern. Eigenartig sind der langbehaarte Schwanz und die pferdeartige Mähne. Mir waren bisher von dieser Gattung in Deutsch-Ostafrika nur zwei Arten bekannt, nämlich das Streifengnu[S. 47] (C. taurinus Burch.) und das Weißbartgnu (C. albojubatus Thos.). Das erstere findet sich in zumeist stärkeren Rudeln im Süden der Kolonie, das letztere schweift in oft riesigen Herden durch die Masaisteppe, bis zum Athi-River in Britisch-Ostafrika, der die Nordgrenze seines Verbreitungsbezirkes darstellt. Während nun die Decken der beiden genannten Arten einen blaugrauen Farbenton aufweisen, fiel mir bei meinen Gefangenen, zwei ausgewachsenen Bullen, auf, daß die Grundfarbe ihres Haarkleides mehr ins Bräunliche überging. Charakteristisch war ferner ein etwa fingerbreiter weißer Streifen, der sich quer über das Nasenbein hinzog und der sich von dem tiefschwarzen Vorderkopf besonders scharf abhob. Somit hatte ich berechtigten Grund zu der Annahme, daß es sich hier um eine neue, das heißt wissenschaftlich bisher für Deutsch-Ostafrika noch nicht nachgewiesene und beschriebene Spezies handle. Und mit dieser Vermutung sollte ich auch Recht behalten, denn als die Tiere später im Stellinger Park von Fachmännern untersucht wurden, wurden sie als Rufidji-Johnstongnu (Connochaetes johnstoni rufijianus) identifiziert, welche Art bis dahin nur in Britisch-Nyassaland bekannt war. Das Rufidji-Johnstongnu unterscheidet sich durch mehrere, sehr bezeichnende Merkmale von seinen südlichen Vettern. Der Leser wird es mir nachfühlen können, daß ich heute noch Genugtuung und Freude über diesen Fang empfinde, der es mir ermöglichte, auch meinerseits ein Scherflein zur Erweiterung unserer Kenntnisse der Zoographie des tropischen Afrikas beizutragen.

In kurzer Zeit hatten sich in den oben erwähnten Fanggruben zwei Flußpferde (Hippopotamus amphibius L.), die von den Eingeborenen „Kiboko“ genannt werden, gefangen. Die Fanggruben für diese Tiere legt man am besten auf ihren Wechseln selbst an, wenn man wirklich Erfolg haben will. Sie müssen für diese mißtrauischen Geschöpfe ganz unauffällig angelegt sein, und zwar nicht nur für ihre Augen, sondern auch für ihren feinen Geruchssinn.[S. 48] Bei der geringsten Veränderung des Weges scheut das Tier zurück und schlägt eine andere Richtung ein. Bei der Anlage meiner Fanggruben machte ich mir außer diesem auch noch folgende Erfahrung zunutze: Das Flußpferd hat eine außergewöhnliche Art, seine Losung abzugeben; es stellt sich dabei so, daß es rückwärts gegen einen Busch steht, und während es den Darm entleert, schlägt es in rasender Bewegung mit dem kurzen Schwanzstummel hin und her, so daß die Losung über den ganzen Busch und die nächste Umgebung geschleudert wird. Hierbei hatte ich bemerkt, daß die Tiere mit Vorliebe an ein und denselben Plätzen mehrmals ihre Losung abgeben. Infolgedessen legte ich die Fanggruben stets da an, wo neben dem Wechsel ein solcher Busch stand, denn durch den Geruch der eigenen Losung war es dem Tiere nicht möglich, eine fremde Witterung zu bemerken.

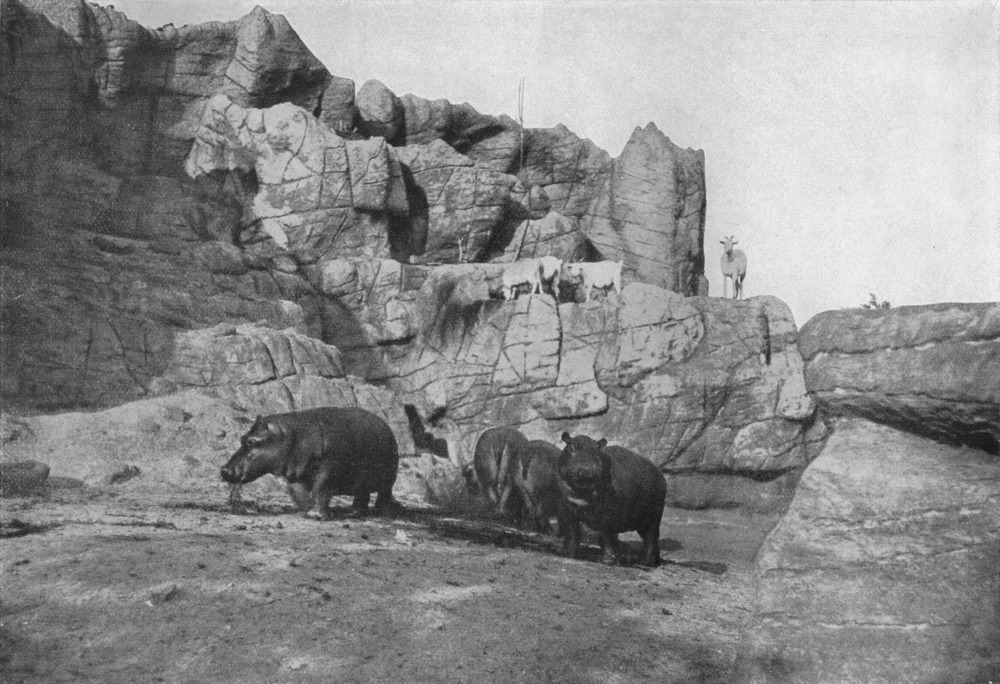

Nachdem wir also die zwei ersten Flußpferde, ziemlich ausgewachsene Exemplare, in den Fanggruben hatten, trat die wichtige Frage auf, wie diese gefährlichen und schweren Tiere ohne jede Hebevorrichtung in den vorher hergerichteten Tierkral an den See zu bringen seien. Den Flußpferd-Kral hatten wir sehr praktisch am See selbst angelegt, indem wir ein Stück Wasser nebst dem dazugehörigen Seerand durch fest eingerammte Palisaden eingefriedet hatten, um somit den Tieren möglichst ihre natürlichen Lebensbedingungen zu lassen. Es hieß also, wie gesagt, die Kolosse schnell aus den Fanggruben heraus- und in den vorbereiteten Kral hineinzubringen.

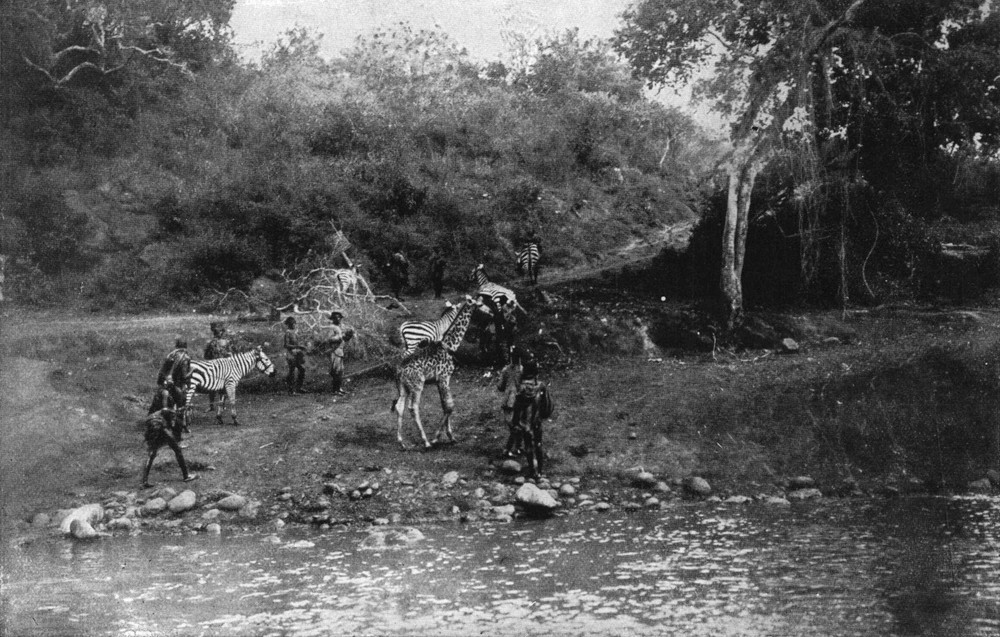

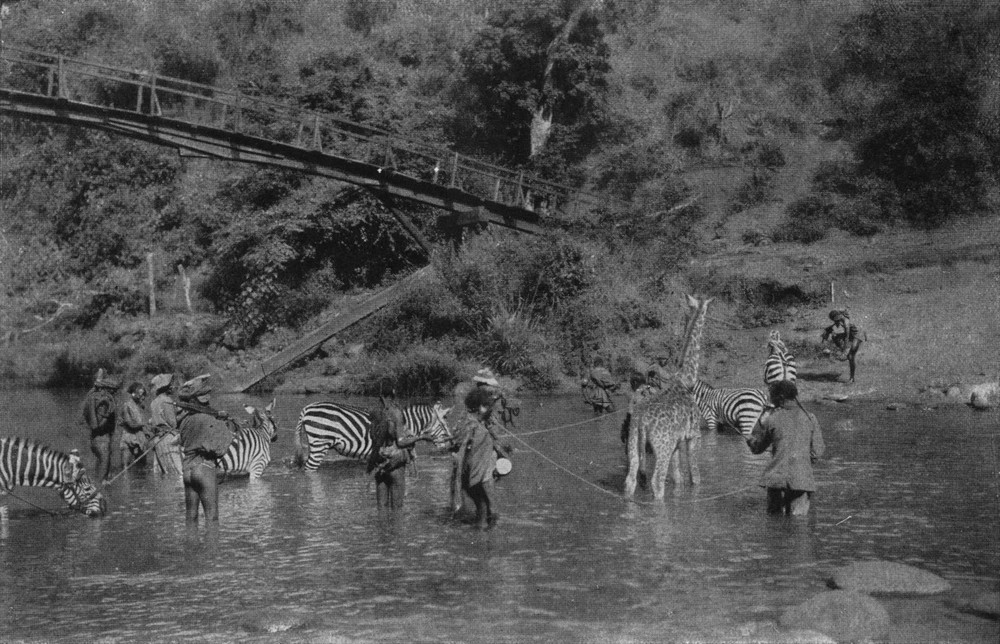

Ich habe in Europa am Biertisch öfters Ingenieuren das Rätsel aufgegeben: „Wie bekommen Sie ein etwa 2000 Pfund schweres Flußpferd aus einer 2½ Meter tiefen Grube ohne Hebewerkzeuge, ohne Stricke und ohne daß die Leute das Tier anfassen, heraus?“ Da habe ich von den meisten die Antwort bekommen, das gehe nicht und sei unmöglich. Es ist aber doch möglich und genau so einfach wie das Ei des Kolumbus. Man braucht nur[S. 49] Leute, Beil und Buschmesser, das sonstige Material liefert die Wildnis. Zuerst fällt man in der Nähe der Fangstelle Bäume und läßt aus deren Ästen etwa 2½ Meter lange Pfähle zurichten. Die geraden und langen Pfähle benutzt man zum Bau eines Kastens, mit den krummen und dem Buschwerk umgibt man die Grube mit einem starken Zaun, in welchem, dem Kopfe des Tieres gegenüber, eine Öffnung freigelassen wird. Nach Fertigstellung des Transportkastens, dessen einzelne Teile durch Rindenbast fest miteinander verbunden sind, wird derselbe mit seiner Öffnung vor das erwähnte Loch in der Umzäunung gestellt und durch einige Pfähle und Baststricke festgehalten, damit er beim Hineinschlüpfen des Flußpferdes nicht verschoben wird und kein Unglück passieren kann. Nunmehr kommt die Hauptsache: Man läßt von den Schwarzen Erde in die Fanggrube werfen. Das Tier, durch die herabfallenden Schollen getroffen, schüttelt und bewegt sich und stampft dabei die hineingeworfene lockere Masse fest. Nach und nach füllt sich die Grube an, das Hippo kommt immer höher und höher, sieht die Öffnung und stürmt in den Transportkasten hinein. Im selben Augenblick werden schon vorher bereitgehaltene Stangen durch die Rückseite des Kastens gesteckt und das Tier sitzt gefangen und wehrlos in demselben. Auf diese Art und Weise brachten wir auch die eben genannten Dickhäuter in unsere Gewalt. Soweit war alles gut, aber bis zum Flußpferdkral waren 4 Kilometer zurückzulegen. Da wir aber weder Wagen noch Hebezeuge, noch sonstige Transportmittel hatten, blieb nichts anderes übrig, als die schweren Lasten mit langen, unter dem Kasten durchgelegten Stangen durch die Muskelkraft unserer 200 Neger zu befördern. Es bedurfte vieler Stunden, mancher Schweißtropfen und etlicher Kreuzdonnerwetter, bis wir unsere Beute an Ort und Stelle hatten. Einmal im Krale, der ihren Bedürfnissen gemäß angelegt war, gewöhnten sich die Tiere bald ein und schienen sich bei der Leichtigkeit, mit der sie auch Futter,[S. 50] nämlich Gras, Hirse usw. an Ort und Stelle fanden, ganz wohl zu fühlen. Vielfach wird in Büchern behauptet, daß die Flußpferde nur in der Nähe des Wassers äsen. Ich habe jedoch des öfteren Flußpferde viele Kilometer weit von jeder Wasserstelle entfernt äsend angetroffen; allerdings führten von diesen Plätzen tief ausgetretene und stets wieder benutzte Wechsel zu den Tränken hin.

Das Fangergebnis von wenigen Wochen in diesem Revier war folgendes: 2 Flußpferde, 15 Wasserböcke, 2 Johnston-Gnus, 1 Kuhantilopenbulle, 20 Schwarzfersenantilopen und mehr Paviane als uns lieb waren. Alle diese Tiere hatten wir natürlich nicht an einem und demselben Platze gefangen, sondern in verschiedenen Gegenden erbeutet. Auch an der ersten Jagdhütte Petersens hatten wir Krale angelegt und die Tiere auf die beiden Lagerplätze bei Utete und bei Jaroilo verteilt.