Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1879 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.

Fußnoten wurden am Ende des betreffenden Kapitels zusammengefasst.

WIE ICH LIVINGSTONE FAND.

ZWEITER BAND.

REISEN,

ABENTEUER UND ENTDECKUNGEN

IN

CENTRAL-AFRIKA.

VON

HENRY M. STANLEY.

AUTORISIRTE DEUTSCHE AUSGABE.

IN ZWEI BÄNDEN.

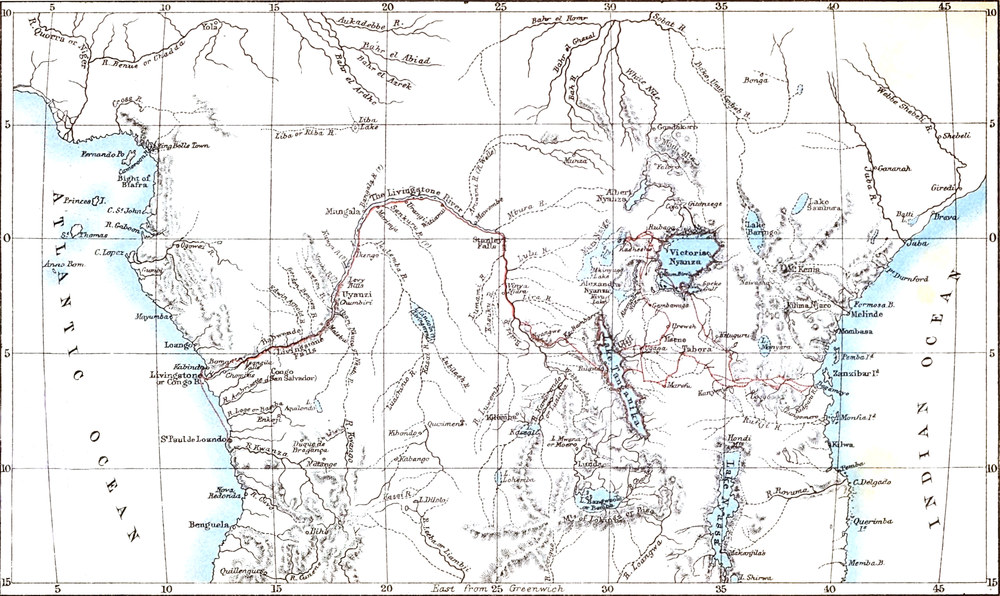

MIT ABBILDUNGEN IN HOLZSCHNITT UND EINER KARTE.

ZWEITER BAND.

LEIPZIG:

F. A. BROCKHAUS.

1879.

[S. v]

|

ELFTES KAPITEL.

|

|

|

Durch Ukawendi, Uvinza und

Uhha nach Udschidschi.

|

|

|

Seite

|

|

|

Abreise aus Mrera. — Lager in den Dschungels. —

Ich versinke bis an den Hals in den Schlamm des Rungwa. — Der

Mpokwa-Fluss. — Erster Blick in die Heimat des Löwen. — Eine Schar

Affen. — Abenteuer mit einem riesigen wilden Eber. — Ein Löwe verfolgt

mich. — Ein Tag voll grosser Sorgen. — Erlegung eines Büffels. — Ein

Leopard. — Büffeljagd. — Drohende Hungersnoth. — Welled Nzogera’s

Wohnsitz. — Reichliche Lebensmittel. — Ein Esel versinkt im Morast. —

Gesandtschaft an den Häuptling Kiala. — Siebenstündige Unterredung. —

An den Ufern des Malagarazi. — Unser Esel Simba wird von einem

Krokodil gepackt und fortgeschleppt. — Nachrichten von Livingstone. —

Aufenthalt in Kawanga. — Streitigkeiten über den Tribut. —

Unverschämte Forderungen. — Wir setzen über die Flüsse Pombwe und

Kanengi. — Mitternächtlicher Marsch durch die Dschungels. — Ein

unsinniges Weib verräth uns fast durch ihr Geschrei. — Das Donnern des

Tanganika. — An den Ufern des Rugufu. — Niamtaga. — Der Tanganika!

Hurrah! Entfaltet die Fahnen! — Susi, Dr. Livingstone’s Diener,

begrüsst uns: „Guten Morgen, mein Herr!“ — „Vermuthlich Dr.

Livingstone?“ „Ja!“ — Unterhaltung mit dem Doctor. — Gute Nacht.

|

|

|

ZWÖLFTES KAPITEL.

|

|

|

Umgang mit Livingstone in Udschidschi.

|

|

|

[S. vi]

DREIZEHNTES KAPITEL.

|

|

|

Unsere Fahrt auf dem

Tanganika.

|

|

|

Unser Fahrzeug ein schwanker Nachen. — Sehr

grosser hundeähnlicher Affe. — Die Fischer des Tanganika. — Fluss und

Dorf Zassi. — Sondirungen des Sees. — Die Insel Nyabigma. — Störung

beim Abendessen. — Feindseligkeit der Eingeborenen. — Krieg zwischen

Mukamba und Warumaschanya. — Ein Mgwana behauptet, der Rusizi fliesse

aus dem See. — Ich werde vom Fieber aufs Lager geworfen und vom Doctor

gepflegt. — Mukamba widerspricht dem Bericht des Mgwana. — Massen von

Krokodilen. — Ruhinga’s Kunde. — Das Ende des Sees und die Mündung des

Rusizi. — Die Frage, ob der Rusizi in den See oder aus demselben

fliesst, ist auf immer gelöst. — Der Doctor glaubt noch immer an einen

Abfluss des Sees. — Burton’s und Speke’s weitester Punkt. — Zeichen

von Unruhe in Mruta’s Dorfe. — Die New York-Herald-Inseln. — Cap

Luvumba. — Ein Gefecht in Vorbereitung. — Der Sultan wird beruhigt. —

Eine tragikomische Scene. — Rückkehr nach Udschidschi.

|

|

|

VIERZEHNTES KAPITEL.

|

|

|

Geographische und ethnographische Bemerkungen.

|

|

|

FUNFZEHNTES KAPITEL.

|

|

|

Unsere Reise von Udschidschi

nach Unyanyembé.

|

|

|

Plaudereien mit Livingstone über die Ereignisse

unseres „Pickenicks“. — Der Doctor will durchaus nicht in seine Heimat

zurückkehren, ehe er seine Aufgabe gelöst. — Er tadelt Dr. Kirk, dass

ihm dieser Sklaven zugeschickt, denen er befohlen, Livingstone nach

Hause zu bringen. — Er bekommt seine gezogenen Enfield-Gewehre wieder.

— Er entschliesst sich, mich nach Unyanyembé zu begleiten. — Ein

Anfall von remittirendem Fieber. — Unser Christfest. — Abreise von

Udschidschi. — Unsere Reise auf dem Tanganika. — Ankunft am Liutsché

und Fahrt über denselben. — Fahrt über den Malagarazi. — Im Tanganika

existirt keine Strömung. — Ankunft in Urimba. — Zebrajagd. — Das Thal

des Loadscheri. — Erlegung einer Büffelkuh. — Zusammentreffen mit

einem Elefanten. — Erzählungen Reisender. — Rothbärtige Affen. —

Anblick von Magdala. — Das Thal Imrera. — Der Doctor ist fussleidend.

— Heerden von Wild in der Mpokwa-Ebene. — Erlegung zweier Zebras. —

[S. vii]

Eine Heerde Giraffen. — Eine Giraffe wird verwundet. — Ibrahim’s

Sklave Ulimengo läuft fort. — Breite von Mpokwa. — Umschmelzen von

Zink-Feldflaschen zu Kugeln. — Mit diesen wird eine Giraffe erlegt. —

Aufbruch nach Misonghi. — Der Doctor wird entsetzlich zerstochen von

wilden Bienen. — Mirambo ist durch Hunger vernichtet. — Shaw’s Tod. —

Ereignisse aus dem Leben und Tod Robert Livingstone’s. — Ein Löwe im

Grase. — Drei Löwen. — Ankunft in Ugunda. — Einfangen des Deserteurs

Hamdallah. — Ankunft in Unyanyembé.

|

|

|

SECHZEHNTES KAPITEL.

|

|

|

Die Heimreise.

|

|

|

Livingstone’s Vorräthe werden aufgemacht. — Sie

erweisen sich als eine Täuschung. — Asmani wird als schuldig erfunden.

— Weisse Ameisen haben den Branntwein ausgetrunken und die Flaschen

wieder zugekorkt! — Die Güter werden Livingstone übergeben. — Er

schreibt Briefe nach Hause. — Sein Brief an James G. Bennett. — Gesang

der Eingeborenen. — Der letzte Abend mit Livingstone. — Sein Tagebuch

wird versiegelt. — Unsere endliche Abreise. — Lebewohl! — Halt in

Tura. — Briefe vom Doctor. — Ankunft in Kiwyeh. — Ueberall erschallen

Schlachthörner der Wagogo. — Vollständiges Kampfkostüm. — Ein falscher

Alarm. — Der Häuptling Khonze leistet unserm Weiterziehen Widerstand.

— Vorbereitung zum Kampf. — Ein Mnyamwezi wird an der Kehle gepackt

und der Frieden wiederhergestellt. — Ankunft in Kanyenyi. — Besuch des

Sultans. — Das Dorf Mapanga. — Plötzliches Zusammenlaufen bewaffneter

Eingeborenen. — Vierzig Speere gegen vierzig Flinten. — Tribut wird

verlangt und bezahlt. — Leucole’s Bericht über Farquhar’s Tod. — Das

Thal des Mukondokwa. — Durch die Masikazeit verursachte Noth. —

Furchtbare Fluten. — Kampf gegen Moskito-Schwärme. — Des Doctors

Depeschen-Kasten in Gefahr. — Er wird mit Seilen durch den Fluss

gezogen. — Ankunft in Simbamwenni. — Die Stadtmauer ist

fortgeschwemmt. — Furchtbarer Sturm. — Zerstörung von hundert Dörfern.

— Die Msunva-Dschungels. — Schrecken derselben. — „Heiss Wasser“

Ameisen. — Nachrichten aus Zanzibar. — Ankunft in Bagamoyo. —

Zusammenkunft mit der Expedition zur Aufsuchung und Unterstützung

Livingstone’s.

|

|

|

[S. viii]

SIEBZEHNTES KAPITEL.

|

|

|

Ende der Expedition.

|

|

|

Anhang.

|

|

|

Wörterverzeichniss.

|

|

|

Register.

|

|

|

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN.

|

|

|

Ansicht aus Uvinza

|

|

|

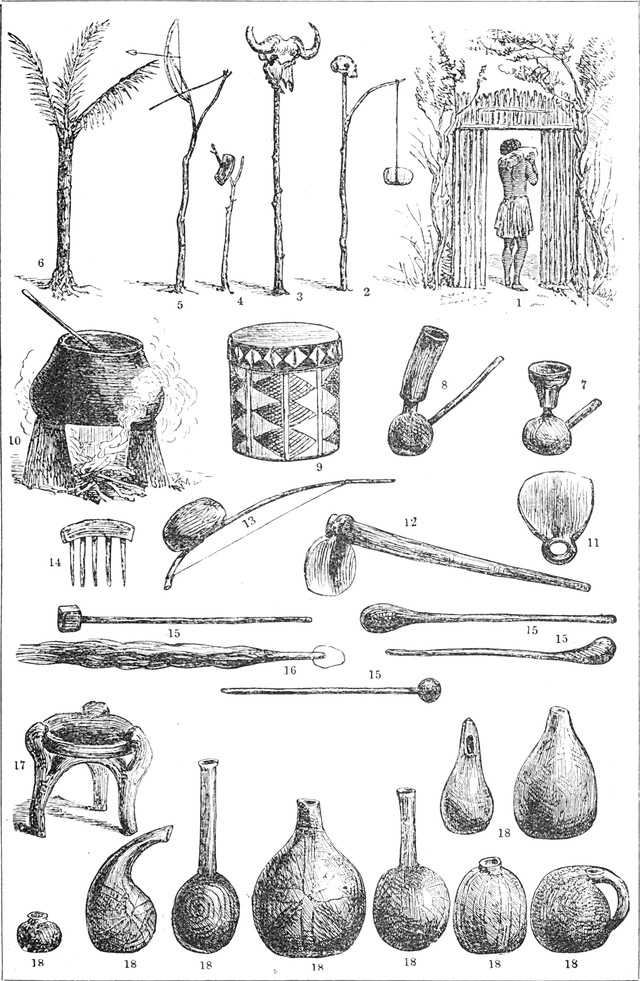

Dorf in Uzavira. — Einheimische Töpferwaaren

|

|

|

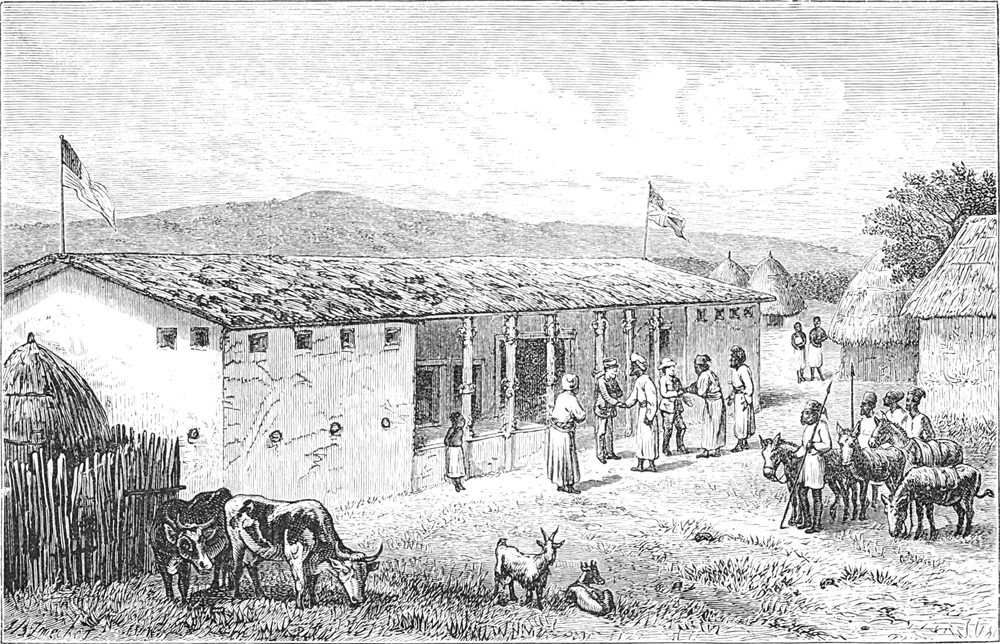

Unser Haus in Udschidschi

|

|

|

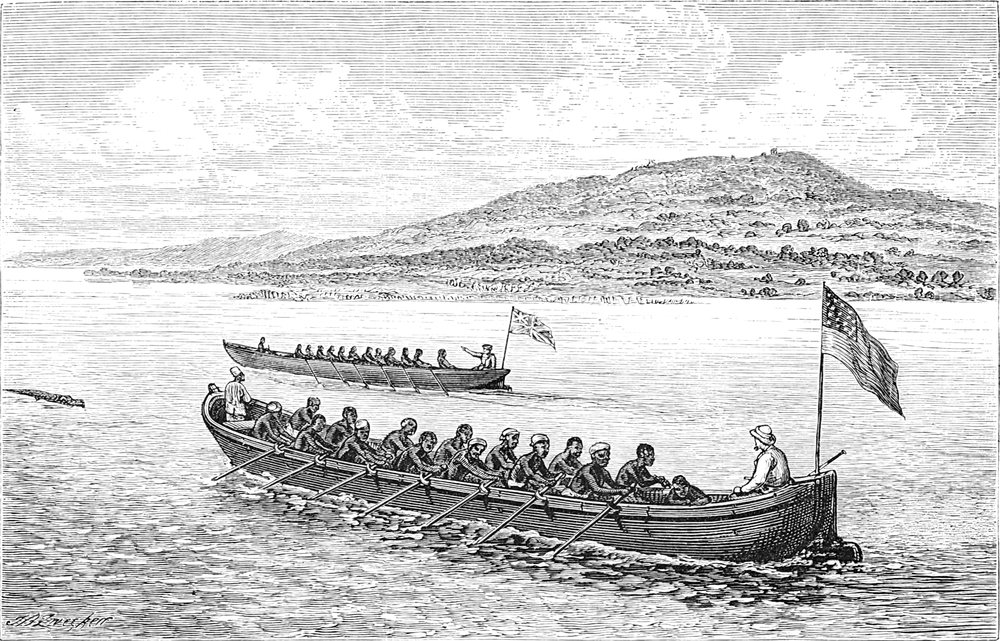

Am Tanganika-See

|

|

|

Susi, der Diener Livingstone’s

|

|

|

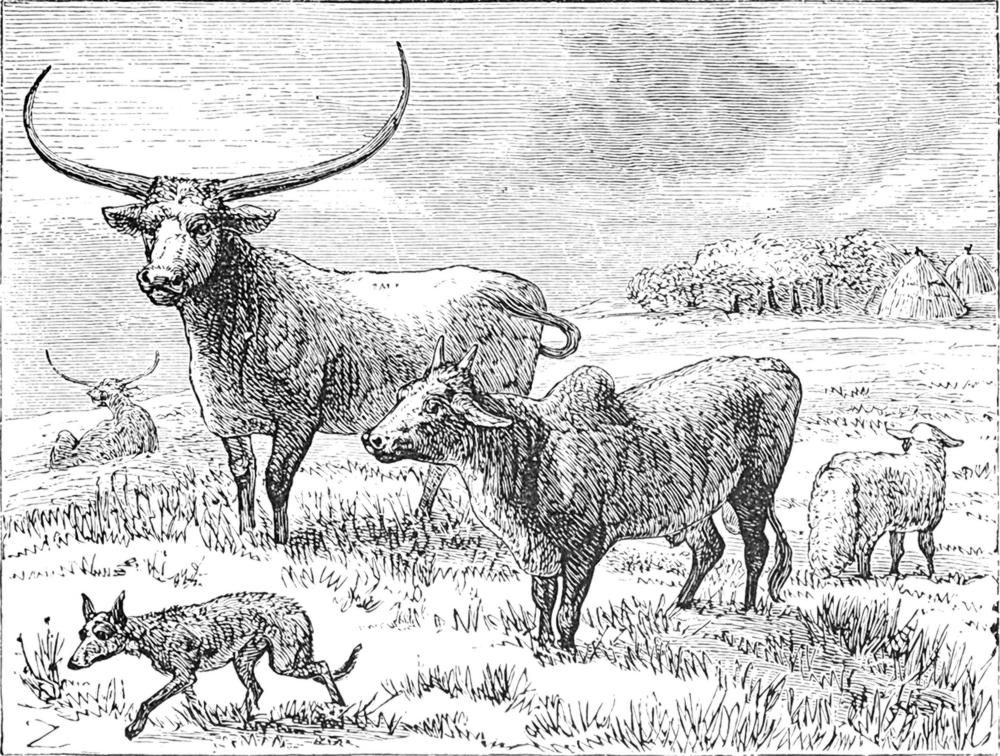

Kühe aus Udschidschi und Unyamwezi, Pariahund,

fettschwänziges Schaf

|

|

|

Fische aus dem Tanganika

|

|

|

Ein Götzenbild

|

|

|

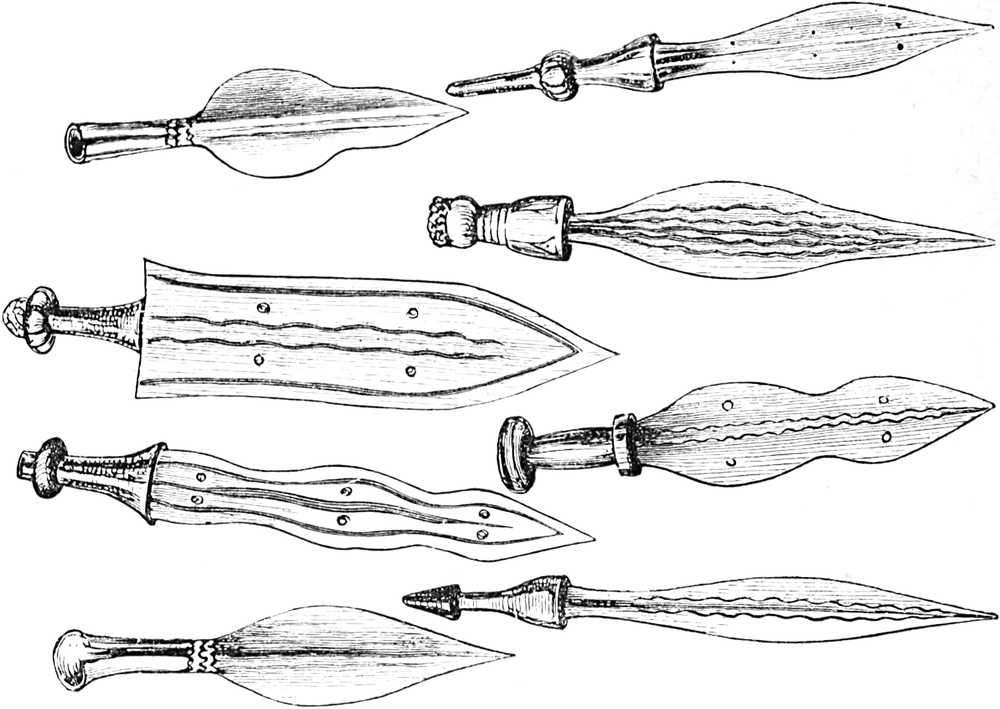

Dolche und Speerspitzen

|

|

|

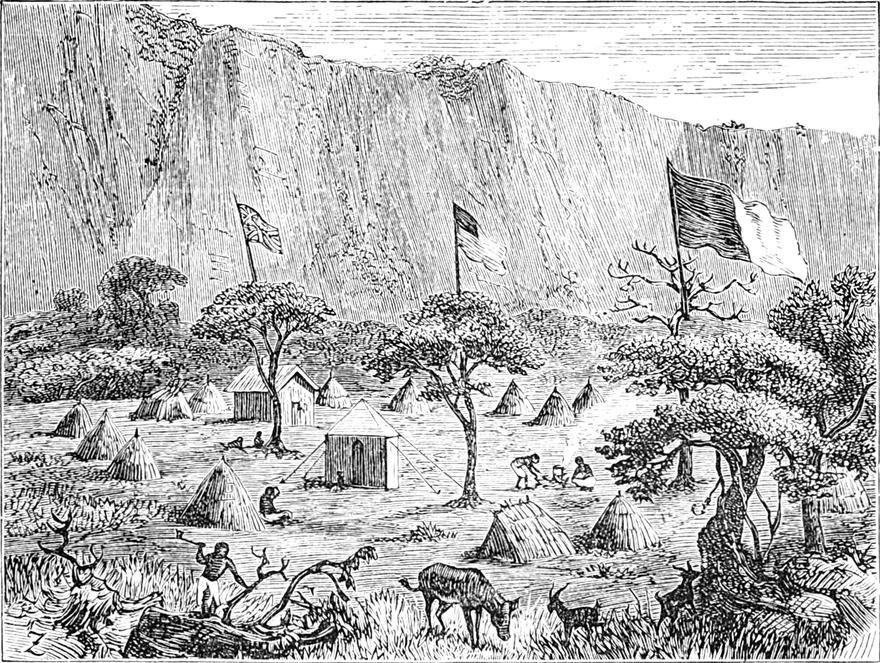

Unser Lager in Urimba

|

|

|

Ein Halteplatz

|

|

|

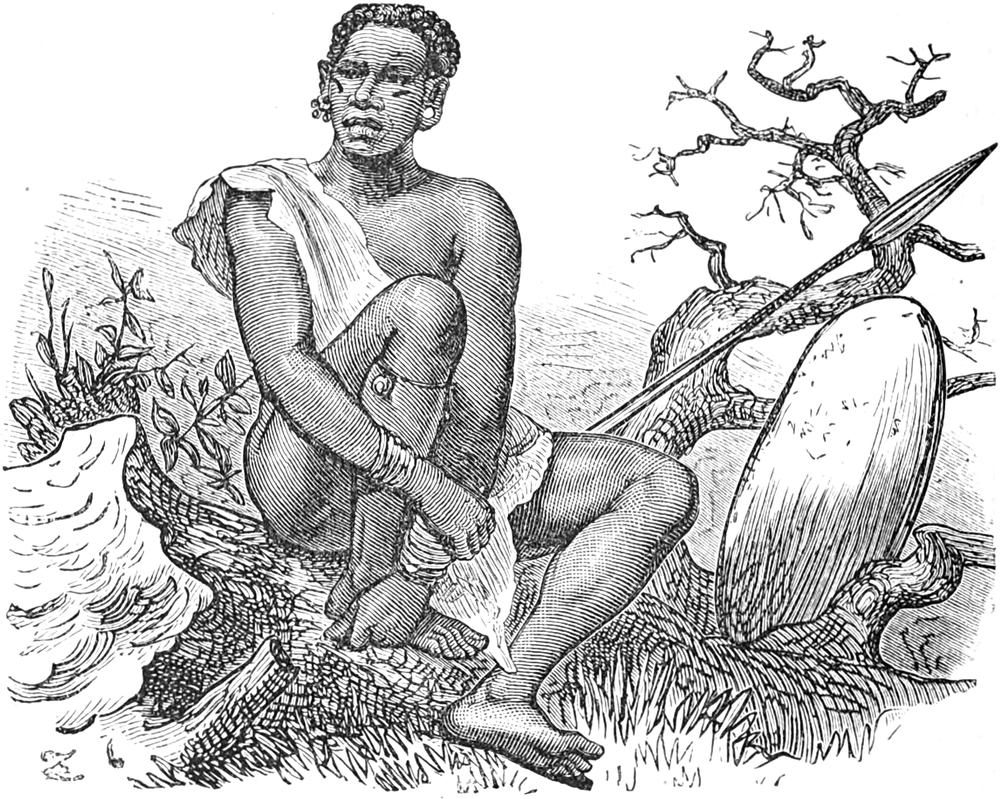

Unamapokera

|

|

|

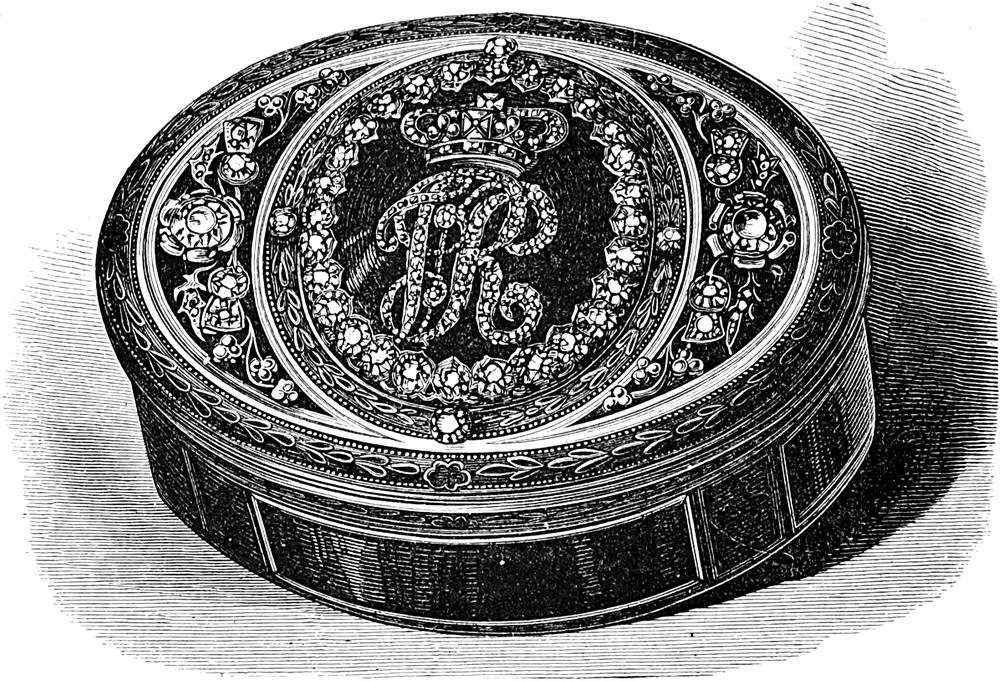

Andenken

|

|

|

SEPARATBILDER.

|

|

|

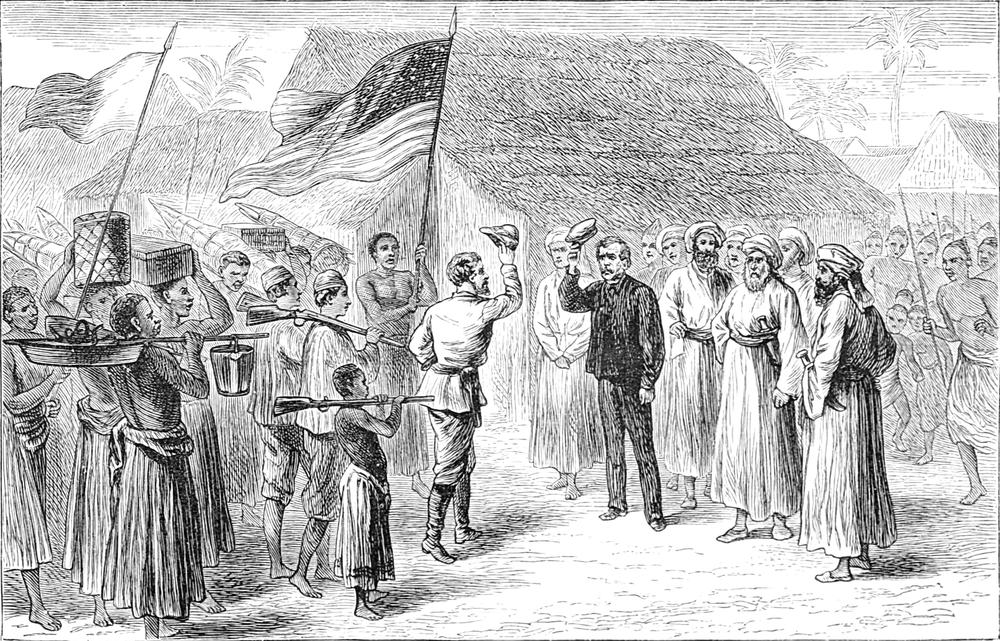

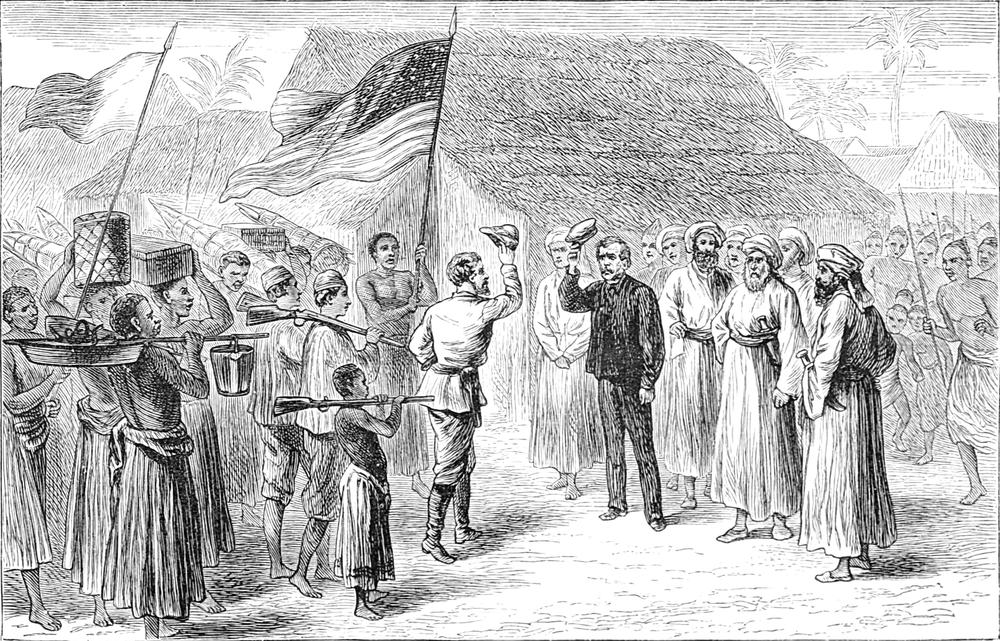

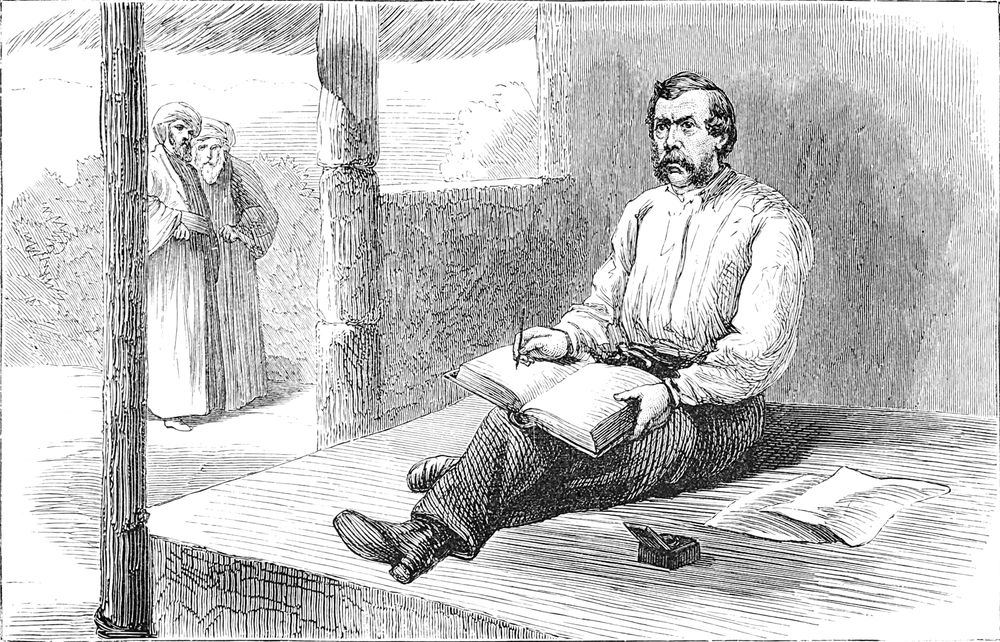

Zusammentreffen mit Dr. Livingstone (Titelbild).

|

|

|

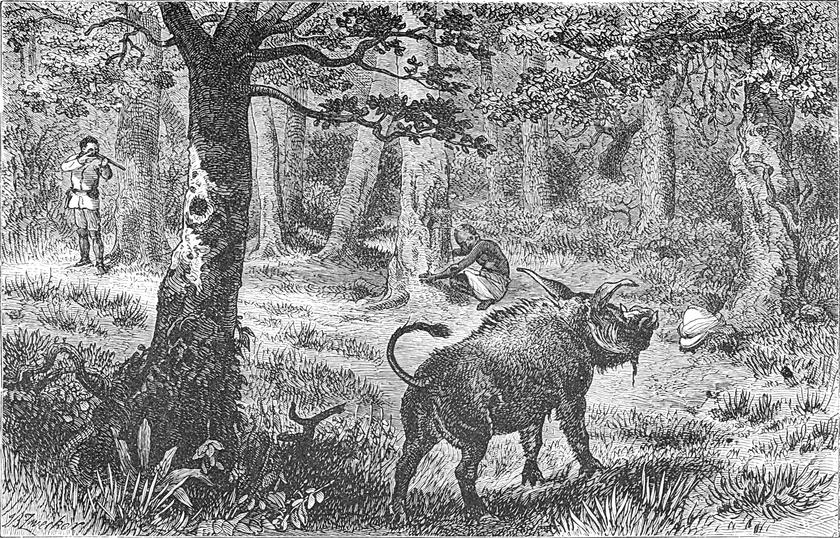

Eberjagd

|

|

|

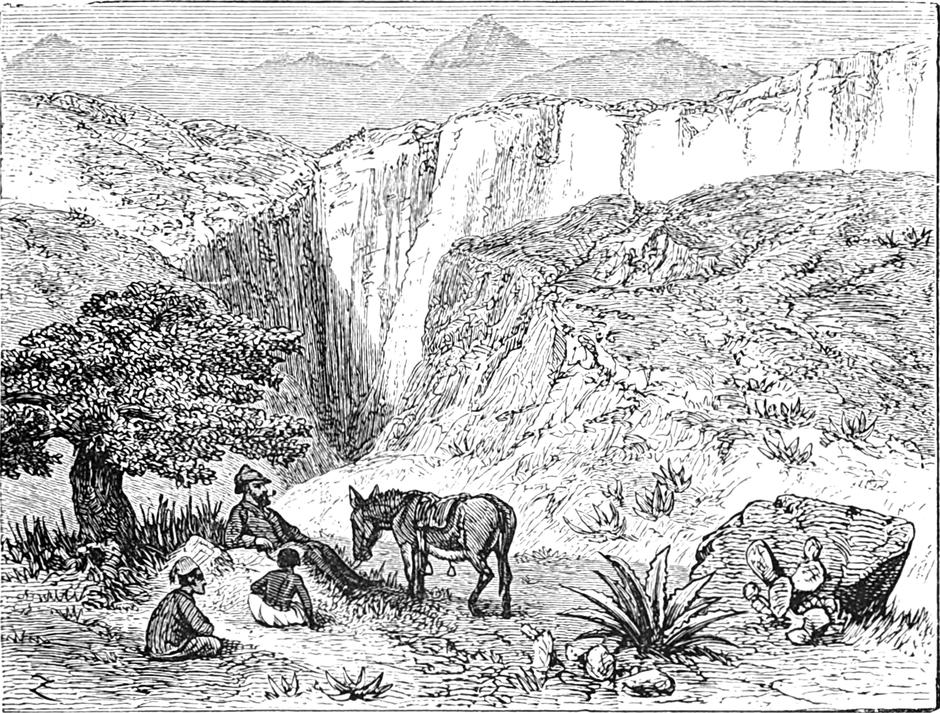

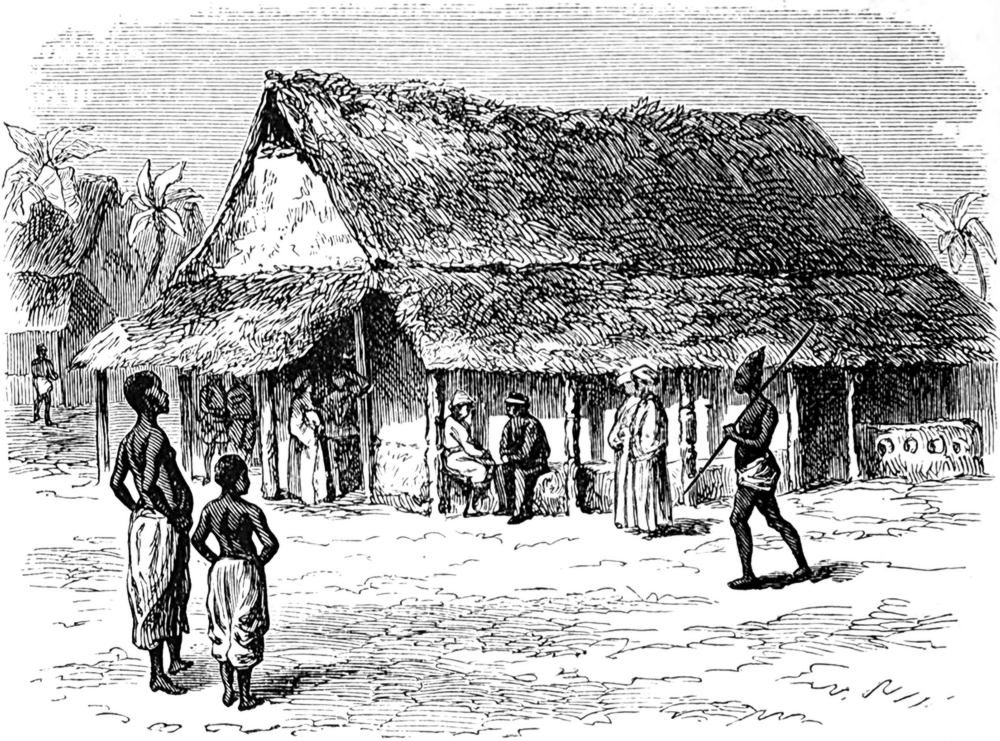

Halt in Magala in Urundi

|

|

|

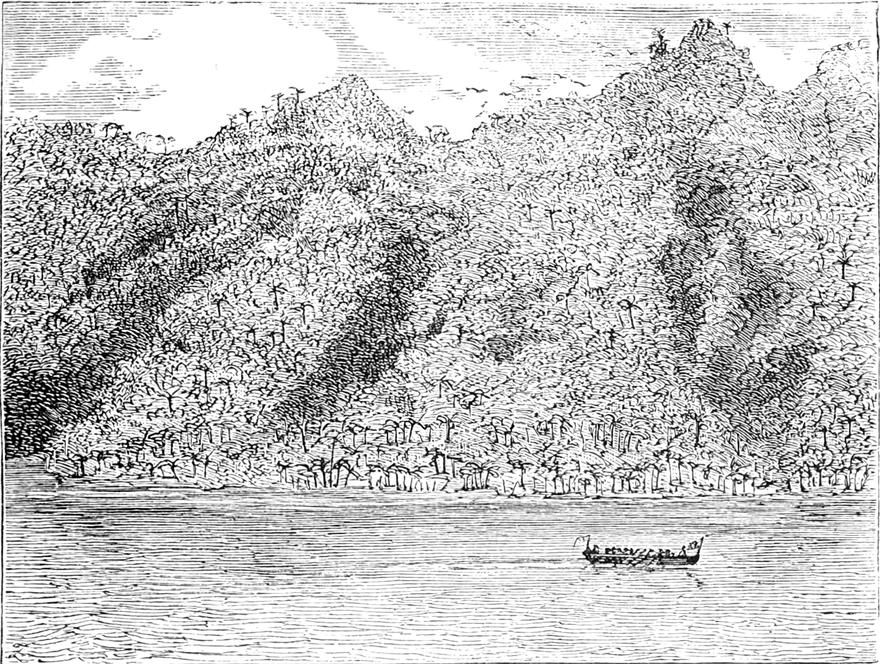

An der Mündung des Rusuzi

|

|

|

Verschiedene Gerätschaften

|

|

|

Dr. Livingstone mit seinem Tagebuch beschäftigt

|

|

|

Fahrt auf dem Tanganika-See

|

|

|

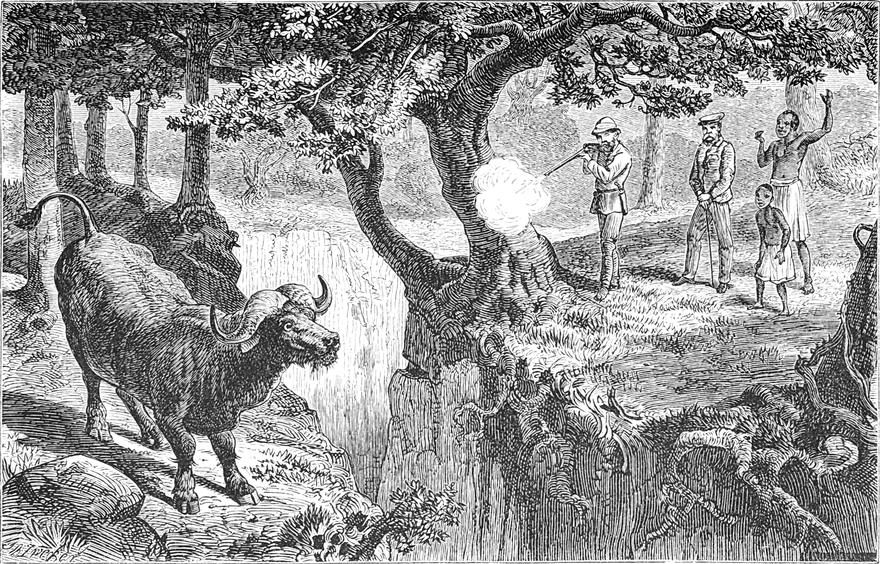

Erlegung eines Büffels

|

|

|

Eine Ueberraschung

|

|

|

Ein Löwe im Gras

|

|

|

Mein Haus in Kwihara in Unyanyembé

|

|

|

Die Wagogo zum Krieg ausziehend

|

|

|

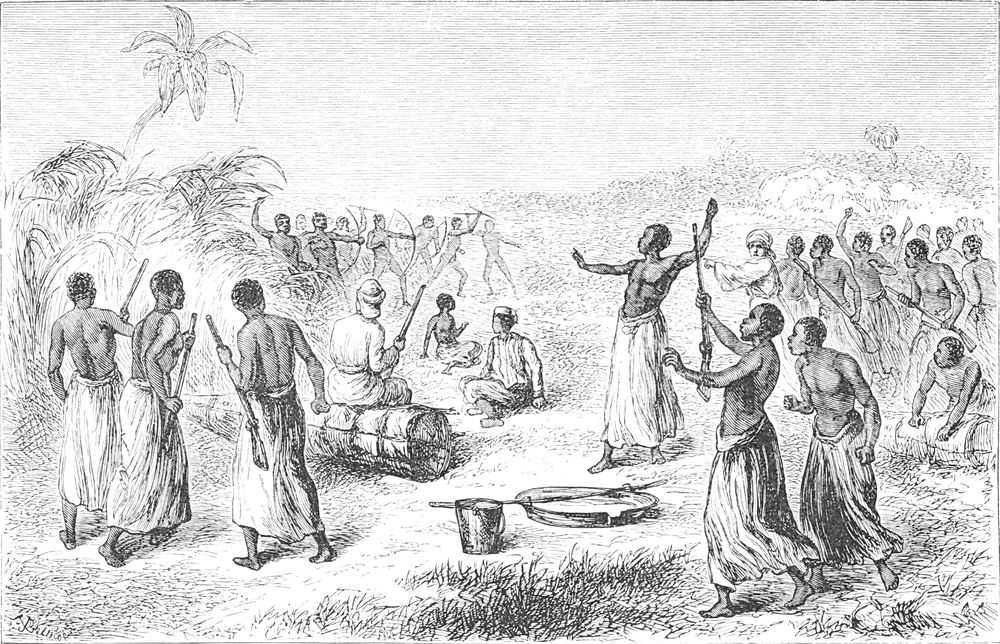

Ein drohender Kampf

|

|

|

„Nimm dich in Acht!“

|

|

[S. 1]

Abreise aus Mrera. — Lager in den Dschungels. — Ich versinke bis an den Hals in den Schlamm des Rungwa. — Der Mpokwa-Fluss. — Erster Blick in die Heimat des Löwen. — Eine Schar Affen. — Abenteuer mit einem riesigen wilden Eber. — Ein Löwe verfolgt mich. — Ein Tag voll grosser Sorgen. — Erlegung eines Büffels. — Ein Leopard. — Büffeljagd. — Drohende Hungersnoth. — Welled Nzogera’s Wohnsitz. — Reichliche Lebensmittel. — Ein Esel versinkt im Morast. — Gesandtschaft an den Häuptling Kiala. — Siebenstündige Unterredung. — An den Ufern des Malagarazi. — Unser Esel Simba wird von einem Krokodil gepackt und fortgeschleppt. — Nachrichten von Livingstone. — Aufenthalt in Kawanga. — Streitigkeiten über den Tribut. — Unverschämte Forderungen. — Wir setzen über die Flüsse Pombwe und Kanengi. — Mitternächtlicher Marsch durch die Dschungels. — Ein unsinniges Weib verräth uns fast durch ihr Geschrei. — Das Donnern des Tanganika. — An den Ufern des Rugufu. — Niamtaga. — Der Tanganika! Hurrah! Entfaltet die Fahnen! — Susi, Dr. Livingstone’s Diener, begrüsst uns: „Guten Morgen, mein Herr!“ — „Vermuthlich Dr. Livingstone?“ „Ja!“ — Unterhaltung mit dem Doctor. — Gute Nacht.

[S. 2]

|

UKONONGO.

|

UVINZA.

|

St.

|

M.

|

||

|

Von Mrera nach

|

St.

|

M.

|

Welled Nzogera

|

1

|

30

|

|

Mtoni

|

4

|

30

|

Lager im Walde

|

4

|

15

|

|

Misonghi

|

4

|

30

|

Siala am Malagarazi

|

2

|

45

|

|

Mtoni

|

6

|

—

|

Ihata-Insel im Malagarazi

|

1

|

30

|

|

Mpokwa in Utanda

|

4

|

45

|

Katalambula

|

1

|

45

|

|

Mtoni

|

3

|

—

|

|||

|

UHHA.

|

|||||

|

UKAWENDI.

|

Kawanga in Uhha

|

5

|

30

|

||

|

Mtambu-Fluss

|

4

|

30

|

Lukomo

|

1

|

—

|

|

Imrera

|

4

|

20

|

Kahirigi

|

4

|

—

|

|

Rusawa-Berge

|

2

|

30

|

Rusugi-Fluss

|

5

|

—

|

|

Mtoni

|

4

|

—

|

See Musunya

|

4

|

—

|

|

Mtoni

|

5

|

—

|

Rugufu-Fluss

|

4

|

30

|

|

Lager im Walde

|

6

|

—

|

Sunuzzi-Fluss

|

3

|

—

|

|

Lager im Walde

|

5

|

30

|

Niamtaga Ukaranga

|

9

|

30

|

|

UDSCHIDSCHI.

|

|||||

|

Hafen von Udschidschi

|

6

|

—

|

|||

Am 17. October sagten wir Mrera Lebewohl, um unsern Weg nach Nordwesten fortzusetzen. Ich stand jetzt mit allen meinen Leuten auf freundschaftlichem Fusse; alles Streiten hatte lange aufgehört. Bombay und ich hatten unsern Zank vergessen; vielmehr waren der Kirangozi und ich bereit, uns zu umarmen, auf so cordialem Fuss standen wir zueinander. Das Vertrauen ist in alle Herzen zurückgekehrt, denn jetzt konnten wir ja wie Mabruk-Unyanyembé sagte, „die Fische des Tanganika riechen“. Weit hinter uns lag Unyanyembé mit aller seiner Unruhe. Wir konnten uns über den furchtbaren Mirambo und seine frevelhaften Banden lustig machen, und nach und nach werden wir wol auch den furchtsamen Propheten, Scheikh, den Sohn Nasib’s, der uns stets schreckliche Ereignisse in Aussicht stellte, auslachen können. Als wir in einer Reihe wie Indianer durch das jenseits der Wiesen von Mrera liegende junge Walddickicht zogen, lachten wir fröhlich und waren stolz auf unsere Grossthaten. Ja, wir waren an jenem Morgen wirklich tapfer!

Als wir aus dem Dickicht traten, kamen wir in einen offenen Wald, dessen zahlreiche Ameisenhügel wie Sanddünen aussahen. Ich denke, diese Ameisenhaufen sind während einer besonders nassen Jahreszeit aufgebaut worden, wo die waldbedeckte Ebene wol unter Wasser steht. Ich[S. 3] habe die Ameisen zu tausenden am Bau ihrer Hügel in andern Districten, die von Ueberschwemmungen litten, beschäftigt gesehen. Welch wunderbares System von Zellen erbauen doch diese winzigen Insekten! Ein vollständiges Labyrinth, Zelle in Zelle, Kammer in Kammer, Halle in Halle! Welche Talente als Ingenieure und bedeutende Architekten legen sie an den Tag! Wie musterhaft ist die Stadt, die sinnreich zu ihrer Sicherheit und Bequemlichkeit angelegt ist!

Nach einem Marsch von kaum einer Stunde kamen wir aus dem Walde heraus und begrüssten den Anblick eines klaren, murmelnden Baches, der rasch nach Nordwesten floss, den wir mit dem Vergnügen ansahen, das nur Leute nachempfinden können, die lange Zeit an dem schlechtesten Trinkwasser, das man in Salzebenen, Mbugas, Pfützen und Wasserlöchern findet, gelitten haben. Auf der andern Seite dieses Baches erhebt sich ein rauher, steil abfallender Gebirgszug, von dessen Gipfel unsere Augen sich an malerischen, belebten Landschaften weiden! Sie bilden für unsere an dem Anblick tiefer Wälder, hoher Baumstämme und buschiger Laubkronen übersättigten Augen ein ungewöhnliches Fest. Jetzt haben wir Dutzende von Kegeln über die weite Ebene zerstreut vor uns, welche sich über Süd-Ukonongo in das Gebiet der Wafipa erstreckt und bis an die Rikwa-Ebene reicht. Die weit ausgedehnte Aussicht, die sich plötzlich vor uns eröffnet, ist sehr mannichfaltig. Ausser Bergkegeln und hochstrebenden, einzelstehenden Bergen mit flachen Gipfeln sehen wir die Wasserscheide des Rungwa-Flusses, der sich südlich von uns in den Tanganika ergiesst, und die des Malagarazi-Flusses, den der Tanganika etwa einen Grad nördlich von unserm jetzigen Standpunkt aufnimmt. Ein einzelner länglicher, dem geographischen Breitengrade folgender Bergrücken trennt die Wasserscheide des Rungwa und Malagarazi voneinander, und etwa 20 engl. Meilen westlich von diesem Höhenzuge erhebt sich ein anderer, welcher sich von Norden nach Süden hinzieht.

An diesem Tage lagerten wir in den an einer engen Schlucht mit Moorboden liegenden Dschungels, durch deren Schlammmassen das Wasser des Rungwa langsam nach Süden, der Rikwa-Ebene zu sickert. Dies war aber nur eine[S. 4] der vielen Schluchten, von denen einige mehrere hundert Fuss, andere nur wenige Schritt breit sind, und deren Gründe gefährliche von dichten hohen Binsen und Papyrus überwachsene Sümpfe bilden. Auf der Oberfläche dieser grossen Kothabgründe sieht man Hunderte von dünnen Streifen schlammigen, ockerfarbigen Wassers, in denen kleine Thierchen wimmeln. Allmählich, einige Meilen südlich vom Fusse des Höhenzugs (den ich Kasera nenne) nach dem Lande, das er durchschneidet, kommen diese verschiedenen Wasserläufe zusammen und münden in dem weiten, marschigen, schlammigen „Fluss“ Usense, welcher hier schräg in südöstlicher Richtung ablenkt. Hierauf wird er, nachdem er den Inhalt der Wasserläufe aus Norden und Nordwesten in seinen breitern Kanal aufgenommen hat, bald zu einem Bache von einiger Breite und Bedeutung und trifft mit einem von Osten, aus der Gegend von Urori kommenden Flusse zusammen, mit dem er gemeinschaftlich die Rikwa-Ebene durchfliesst und sich etwa 60 engl. Meilen, in gerader Linie, weiter westlich in den Tanganika-See ergiesst. Der Rungwa-Fluss wird, wie man mir sagt, als eine Grenzlinie zwischen dem nördlich gelegenen Lande Usowa und dem südlichen Ufipa betrachtet.

Kaum hatten wir den Bau unserer Lagerumzäunung vollendet, als einige unserer Leute eine kleine Anzahl Eingeborner anriefen, die sich auf unser Lager zu bewegten, und an deren Spitze ein Mann war, den wir nach Kleidung und Kopfputz als aus Zanzibar kommend erkannten. Nachdem wir die gewöhnlichen Begrüssungen ausgetauscht, sagte man mir, dass diese Leute eine Gesandtschaft von Simba (dem Löwen) sei, der über Kasera in Süd-Unyamwezi herrscht. Simba sollte der Sohn von Mkasiwa, König von Unyanyembé, sein und führte Krieg mit den Wazavira, vor denen man mich gewarnt hatte. Er hatte so viel von meiner Grösse gehört, dass er es bedauerte, dass ich meinen Weg nicht nach Ukawendi nähme, damit er Gelegenheit erhalte, mich zu sehen und sich mit mir zu befreunden. Anstatt mich persönlich zu besuchen, hatte Simba mir diese Gesandtschaft nachgeschickt in der Hoffnung, dass ich ihm ein Zeichen meiner Freundschaft in Gestalt von Tuch geben werde.[S. 5] Obwol ich durch dieses Verlangen etwas überrascht wurde, so war es doch gewiss politisch, diesen mächtigen Häuptling mir zum Freunde zu machen, um auf meinem Rückwege nicht etwa mit ihm aneinander zu gerathen.

Da ich also um des Friedens willen durchaus ein Geschenk machen musste, so war es nöthig, dass ich meine Friedensliebe durch etwas vorzügliches an den Tag legte. Der Gesandte nahm daher Simba, dem Löwen von Kasera, zwei prächtige Tücher und noch zwei Doti Merikani und Kaniki von mir mit, und wenn ich dem Botschafter trauen durfte, so hatte ich mir nun Simba auf immer zum Freunde gemacht.

Am 18. October brachen wir das Lager zur gewöhnlichen Zeit ab und setzten unsern Marsch nordwestlich auf einem Wege fort, welcher sich längs des Fusses der Kasera-Berge im Zickzack hinzog und uns allerhand Beschwerden brachte. Wir überschritten wenigstens ein Dutzend Sumpfschluchten, deren tiefer Koth und vieles Wasser uns grosse Angst verursachten. Ich sank bis an den Hals in tiefe, von Elefanten ausgetretene Löcher wahrhaft stygischen Schlammes und musste durch die weichen durchsickerten Bette der Rungwa-Quellen mit nassen, von Koth und Schlamm beschmutzten Kleidern hindurch. Der Anstand verbot es mir, mich zu entkleiden und nackt durch den Binsenmoor zu waten; auch hätte die heisse Sonne meinen Körper mit Blasen bedeckt. Ausserdem waren diese Moräste zu häufig, um mit An- und Auskleiden Zeit zu verlieren, und da ein Jeder meiner Leute mit einer gehörigen Last versehen war, so wäre es grausam gewesen, sie dazu zu zwingen, mich hinüberzutragen. Es blieb also nichts übrig, als belastet wie ich war mit meinen Kleidern und meiner Ausrüstung in diese verschiedenen sumpfigen Wasserläufe weiter hineinzumarschiren und mir all den philosophischen Stoicismus zu bewahren, den meine Natur für solche Fälle aufzubieten hat. Zum mindesten gesagt war dieser Marsch aber höchst ungemüthlich.

Alsbald kamen wir in das Gebiet der gefürchteten Wazavira, doch liess sich kein Feind sehen. Simba hatte in seinem Kriege den nördlichen Theil von Uzavira rein ausgeplündert, und wir sahen dort nichts schlimmeres als das[S. 6] verwüstete Land, das einst, wenn man nach der Zahl der verbrannten Hütten und Reste zerstörter Dörfer urtheilen darf, sehr bevölkert gewesen sein muss. Auf den Feldern sprosste üppig junges Gebüsch und sie wurden rasch die Heimat der wilden Bewohner des Waldes. In einem der verlassenen und zerstörten Dörfer fand ich ein durchaus nicht unangenehmes Quartier für die Expedition. In der Umgegend von Misonghi, des verlassenen Dorfes, das wir bewohnten, schoss ich drei Paar Perlhühner und einer meiner Jäger, Ulimengo, erlegte eine Antilope, welche „Mbawala“ heisst und gegen deren Fleisch einige der Wanyamwezi einen abergläubischen Widerwillen haben. Ich halte diese Gattung Antilopen, die ungefähr 3½ Fuss hoch ist, rothes Fell, langen Kopf und kurze Hörner hat, für die von Speke in Uganda entdeckte „Nzoe“-Antilope, deren lateinischer Name nach Dr. Sclater „Tragelaphus Spekii“ ist. Sie hat einen kurzen, buschigen Schwanz und langes Haar den Rücken entlang.

Ein langer Marsch von sechs Stunden Dauer, in einer Richtung von West zu Nord, der uns durch einen Wald führte, wo die schwarze Antilope zu sehen und der auch sonst noch reich an Jagdthieren war, brachte uns an einen Bach, der am Fusse eines hohen Bergkegels vorbeifliesst, zu dessen Abhängen ein ganzer Wald von Federbambus blühte.

Am 20. verliessen wir unser Lager, das zwischen dem Bache und dem eben erwähnten Bergkegel lag, und gingen über einen niedrigen Bergrücken, der von dem Fusse des Hügelkegels sich hinabzieht. Hier wurden wir von einem andern malerischen Anblick begrüsst, von Kegeln nämlich und Bergabdachungen, welche sich nach allen Richtungen erhoben. Ein Marsch von fast fünf Stunden durch dieses malerische Land brachte uns an den Mpokwa-Fluss, einen Nebenfluss des Rungwa, und an ein vor kurzem von den Wazavira verlassenes Dorf. Die Hütten desselben waren fast alle unversehrt, genau so wie sie von ihren früheren Bewohnern verlassen worden. In den Gärten fand man noch essbare Gemüsepflanzen, die uns, nachdem wir uns so lange von Fleisch genährt, sehr gelegen kamen. Auf den Zweigen der Bäume ruhten noch die Laren und Penaten der Wazavira[S. 7] in Gestalt von grossen und sehr wohl geformten irdenen Töpfen.

In dem nahe gelegenen Fluss gelang es einem meiner Leute, in wenig Minuten 60 Fische von einer Welsart mit blosser Hand zu fangen. Um den Strom schwebte eine Anzahl Vögel, wie z. B. der weissköpfige Fischadler, der schwarze Königsfischer, grosse schneeweisse Löffelgänse, Ibisse, Schwalben u. dergl. m. Dieser Fluss kommt aus einer etwa acht Meilen nördlich vom Dorfe Mpokwa belegenen Berggruppe und fliesst als schmaler Wasserstreifen herab, der sich unter hohen Binsen und dichten zu beiden Seiten wachsenden Farrnkräutern, der Heimat von Hunderten von Antilopen und Büffeln, durchwindet. Südlich von Mpokwa wird das Thal breiter, die Berge wenden sich nach Ost und West, und jenseits beginnt die Ebene, die als das Rikwa bekannt ist, welche während der Masikazeit überschwemmt ist, in der trockenen Jahreszeit aber denselben verdorrten Anblick darbietet, wie die meisten afrikanischen Ebenen, wenn das Gras reif ist.

[S. 8]

Am 21. gelangten wir, das rechte Ufer des Mpokwa entlang ziehend, an den Ursprung des Baches und die Quellen des Mpokwa, die aus tiefen, von hohen Bergrücken umgebenen Engpässen herkommen. Das Mbawala und der Büffel sind hier in Menge vorhanden.

Nach einem Marsche von 4½ Stunden kamen wir am 22. an den schönen Bach Mtambu, dessen Wasser süss und klar wie Krystall ist, und der nach Norden fliesst. Zum ersten male sahen wir hier die Heimat des Löwen und Leoparden, und es fielen mir dabei Freiligrath’s Verse über dieselbe ein, denn wir schlugen unser Lager wenige Schritte von einem Orte auf, der genau der Beschreibung des Dichters entspricht. Der Viehtreiber, der die Ziegen und Esel unter seiner Obhut hatte, trieb die Thiere bald nach unserer Ankunft im Lager ans Wasser, und um dahin zu kommen mussten sie einen von Elefanten und Rhinozeros in dem Farrnkraut gemachten Tunnel passiren. Kaum hatten sie den dunkeln Höhlendurchgang betreten, als ein schwarzgefleckter Leopard hervorsprang und seine Klauen in den Nacken eines der Esel einschlug, sodass dieser vor Schmerz furchtbar aufschrie. Die andern Esel stimmten in den schrecklichen Chor mit ein und schlugen mit den Hinterbeinen so sehr gegen die Räuberkatze in die Luft, dass der Leopard durch das Dickicht davonsprang, als ob er geradezu von dem lärmenden Geschrei, den sein Angriff erzeugt hatte, erschreckt worden sei. Der Hals des Esels zeigte einige starke Wunden, doch das Thier war nicht gerade gefährlich verletzt.

In der Hoffnung, dass ich vielleicht ein Abenteuer mit einem Löwen oder Leoparden in jenem dunkeln Gürtel hoher Bäume haben könnte, unter deren dichtem Schatten das undurchdringliche Dickicht sich ausbreitete, das so vortreffliche Schlupfwinkel für die Fleischfresser bildet, schlenderte ich den schrecklichen Platz entlang in Begleitung des Gewehrträgers Kalulu, welcher zwei Flinten und grössern Munitionsvorrath bei sich trug. Vorsichtig krochen wir dahin und blickten scharf in die tiefen, dunkeln Höhlen, deren Eingang wir auf unserm Wege erblickten. Jeden Augenblick erwarteten wir den berühmten Monarchen des Dickichts zu erblicken, wie er eben auf uns zuspringen[S. 9] wollte, und ich hatte ein besonderes Vergnügen daran, mir den Glanz und die Majestät des wüthenden Thieres vorzustellen, wenn es vor mich hintrete. In jede dunkle Oeffnung schaute ich genau hinein in der Hoffnung, das tödliche Glänzen der grossen wüthenden Augen und die finsterblickende Stirn des Löwen zu sehen, aber leider, nachdem ich eine Stunde nach Abenteuern ausgeschaut, war mir nichts begegnet. Dadurch wurde ich muthig und kroch in eine der belaubten, dornigen Höhlen, wo ich mich alsbald unter einem Laubdach befand, das ungefähr hundert Fuss über meinem Kopf von den stattlichen grossen Stämmen des königlichen Mvule gebildet wurde. Wer kann sich die Lage vorstellen? Es war eine ebene, wiesenartige Lichtung; dichtes undurchdringliches Dickicht umgab uns, jene stattlichen, von der Natur geschaffenen Säulen, eine herrliche Reihe ausgezeichneter Bäume, welche in bedeutender Höhe lebhaft grüne Laubmassen trugen, durch welche kein einziger Sonnenstrahl durchdringen konnte, standen ringsum, während zu unsern Füssen der Bach über glatte Kiesel in sanften Tönen dahin murmelte, welche der heiligen Ruhe des Schauplatzes entsprachen. Wer hätte diese heilige feierliche Harmonie der Natur entweihen können? Doch gerade als ich es für unmöglich hielt, dass jemand sich versucht fühlen könne, die friedliche Einsamkeit des Ortes zu stören, erblickte ich einen Affen hoch auf einem Baumzweige über meinem Kopfe, der sich mit erschreckten Blicken die unten stehenden sonderbaren Eindringlinge beschaute. Nun konnte ich nicht umhin, laut und lange zu lachen, bis ich von dem Chaos von Geschrei und sonderbaren Geräuschen, die mein Lachen zu erwidern schienen, zur Ruhe gebracht wurde. Eine Heerde Affen, die in dem dichtem Laube oben verborgen war, war grausam aufgeweckt worden, und durch den von mir verursachten Lärm erschreckt eilten sie mit furchtbarem Geschrei und Geheule von dem Schauplatz.

Wieder ins helle Sonnenlicht hinaustretend, schlenderte ich weiter und suchte nach etwas Schiessbarem. Bald sah ich in dem Walde, der zur Linken an das Thal des Mtambu grenzt, einen grossen, röthlichen, wilden, mit fürchterlichen Hauern bewaffneten Eber ruhig grasen. Ich liess Kalulu[S. 10] sich hinter einen Baum verkriechen und warf meinen Sonnenhut dicht daneben hinter einen andern, damit ich das Thier um so sicherer stellen könne, ging darauf bis auf eine Entfernung von etwa 40 Meter auf dasselbe zu, zielte bedächtig und feuerte auf seine vordere Schulter. Das Thier machte einen wüthenden Sprung, als ob es durchaus nicht verletzt sei, und stand dann mit emporstehenden Borsten und aufwärts gebogenem buschigem Schweif da, ein furchtbarer Anblick. Während es so aufhorchte und mit den scharfen kleinen Augen die Nachbarschaft durchmusterte, jagte ich ihm noch einen Schuss in die Brust, der ihm durch den Körper drang. Anstatt jedoch zu fallen, wie ich erwartet hatte, machte es einen furchtbaren Angriff in der Richtung, aus der die Kugel gekommen war, und da es an mir vorbeischoss, feuerte ich noch eine Kugel ab, die es geradezu durchbohrte. Trotzdem lief es weiter, bis es in einer Entfernung von sechs bis sieben Schritt von den Bäumen anlangte, hinter denen Kalulu und mein Hut versteckt lag, wo es plötzlich halt machte und dann hinstürzte. Als ich mich ihm aber mit meinem Messer nähern wollte, um ihm den Hals zu zerschneiden, sprang es plötzlich auf; es hatte den kleinen Kalulu erblickt und fast unmittelbar darauf wurden seine Augen durch meine weisse Kopfbedeckung angezogen. Diese sonderbaren vor ihm liegenden Gegenstände schienen für den Eber zu viel zu sein, denn mit einem schrecklichen Grunzen stürzte er sich seitwärts in ein dichtes Gestrüpp, aus dem man ihn nicht herausziehen konnte. Da es aber jetzt zu spät wurde und das Lager fast drei Meilen entfernt war, so musste ich, obwol ungern, ohne diese Beute heimkehren.

Auf unserm Wege ins Lager wurden wir von einem grossen Thiere, das uns beständig auf der linken Seite folgte, begleitet. Es war zu dunkel, um deutlich sehen zu können, doch war eine grosse Gestalt in nicht ganz klaren Umrissen erkennbar. Es muss ein Löwe gewesen sein, wenn es nicht der Geist des todten Ebers war.

In jener Nacht wurden wir ungefähr um 11 Uhr durch das Gebrüll eines Löwen dicht am Lager aufgeschreckt. Bald kam noch einer und schliesslich ein dritter hinzu, und[S. 11] die Neuheit der Sache hielt mich wach. Ich spähte durch die Pforte des Lagers und versuchte ein gezogenes Gewehr, nämlich meine kleine Winchester-Flinte, auf deren Genauigkeit ich grosses Vertrauen setzte, gegen ein Thier zu richten; doch war es schade um die Patronen; sie hätten ebensogut mit Sägespänen gefüllt sein können, so wenig nützte mir mein Schiessen. Mismuthig über die elende Munition liess ich die Löwen allein und kehrte auf mein Lager zurück, wo ich von ihrem Brüllen in Schlaf gewiegt wurde.

Das Thal des durchsichtigen Mtambu, dieses irdische Paradies des Jägers, vertauschten wir am nächsten Morgen mit der den Wakawendi als Imrera’s Kolonie bekannten Ansiedlung, doch kam uns dies jetzt nach jener schönen Gegend wie eine Wüste vor. Das Dorf, in dessen Nähe wir unser Lager aufschlugen, hiess Itaga und lag im District von Rusawa. Sowie wir den Fluss Mtambu überschritten hatten, traten wir in Ukawendi ein, das gewöhnlich von den Eingebornen des Landes Kawendi genannt wird.

Der Bezirk Rusawa ist dichtbevölkert. Das Volk ist ruhig und Fremden freundlich gesinnt, obgleich nur wenige aus der Ferne diese Gegenden besuchen. Ein paar Waswahilihändler kommen zwar fast jedes Jahr aus Pumburu und Usowa hierher; da aber von diesem Volk sehr wenig Elfenbein zu erlangen ist, so schreckt die grosse Entfernung zwischen den verschiedenen Ansiedlungen den regelmässigen Händler davon ab, sich soweit zu wagen.

Wenn Karavanen hier ankommen, so ist der Bezirk Pumburu ihr Zielpunkt, welcher einen guten Tagesmarsch oder gegen 30 engl. Meilen südwestlich von Imrera liegt; oder sie ziehen nach Usowa am Tanganika, über Pumburu, Katuma, Uyombeh und Ugarawah. Usowa ist ein ganz wichtiger, bevölkerter und blühender Bezirk am Tanganika. Diesen Weg hatten wir, nachdem wir Imrera verlassen, eigentlich einzuschlagen beabsichtigt, doch verboten uns die am letzteren Ort uns zugekommenen Gerüchte ein solches Wagniss. Denn der Sultan von Usowa, Mapunda, der zwar ein grosser Freund arabischer Händler ist, befand sich im Kriege mit der Kolonie der Wazavira, welche wie wir uns erinnern, von Mpokwa und dessen Umgegend in Utanda[S. 12] vertrieben worden waren und sich zwischen Pumburu und Usowa niedergelassen haben sollten.

Als kluge, vorsichtige Leute, die eine grosse und werthvolle Expedition zu hüten hatten, mussten wir uns darüber entscheiden, was zu thun und welche Route einzuschlagen sei, da wir jetzt weit näher an Udschidschi als an Unyanyembé waren. Ich schlug vor, wir sollten, dem Compass nach, den directen Weg an den Tanganika einschlagen und ohne uns einem bestimmten Weg oder Führer anzuvertrauen, gerade westlich ziehen, bis wir an den Tanganika kämen, und dann dem Seeufer bis nach Udschidschi folgen. Denn in meinem Geist spukte stets die Vorstellung, dass Dr. Livingstone, wenn er von meiner Ankunft höre, was ja möglich war, falls ich einen bekannten Weg einschlug, Udschidschi verlassen und meine Expedition infolge dessen ihm stets nachziehen würde, ohne ihn zu erreichen. Doch hielten meine bewandertsten Leute es für besser, dass wir kühn nordwärts ziehen und an den Malagarazi marschiren sollten, der ein grosser von Osten her in den Tanganika fliessender Fluss sein sollte. Keiner meiner Leute jedoch kannte den Weg nach dem Malagarazi, auch konnten wir keinen Führer von dem Sultan Imrera miethen. Man sagte uns aber, der Malagarazi sei nur zwei Tagemärsche von Imrera entfernt. In diesem Falle hielt ich es für gerathen, meine Leute mit Vorräthen auf drei Tage zu versehen.

Das Dorf Itaga liegt in einer tiefen Bergschlucht und überblickt eine ausgedehnte bebaute Fläche. Die Leute ziehen süsse Kartoffeln, Maniok, — aus dem Tapioka gemacht wird, — Bohnen und den Holcus. Weder für Geld noch gute Worte konnten wir ein einziges Hühnchen kaufen, sondern waren nur im Stande, uns Korn und ein mageres, vor längerer Zeit aus Uvinza importirtes Exemplar einer Ziege zu verschaffen.

Des 25. Octobers werde ich mich stets als eines sorgenvollen Tages erinnern; denn mit ihm trat eine Reihe von Fatalitäten ein. Um Zutritt zu dem Hochplateau, welches das Thal von Imrera westlich und nördlich begrenzt, zu erlangen, zogen wir einen nach Osten führenden Weg. Nach einem Marsch von 2½ Stunden campirten wir am Fusse[S. 13] desselben. Der Pass versprach einen bequemen Aufgang auf den Gipfel des Hochlands, das sich in einer Reihe von Abhängen tausend Fuss über dem Thale Imrera erhob.

Meine Leute gaben mir zu verstehen, dass sie einen Tag in diesem Lager halt machen wollten, um sich aus Imrera weitere Erkundigungen in Betreff des Charakters des zwischen uns und dem Malagarazi liegenden Landes zu verschaffen. Das war natürlich Unsinn, da ich schon einen Tag in Imrera gehalten und die Führer mich dort bewogen hatten, diesen Weg einzuschlagen, weil sie angeblich von Eingeborenen schon zuverlässige Nachrichten über das Land erhalten hatten. Ich dachte an den Rathschlag des Generals Andrew Jackson, den er einem jungen Freunde ertheilte, welcher so lautete: „Sehen Sie wohl zu, ehe Sie etwas unternehmen, aber wenn Sie sich entschlossen haben, es zu thun, thun Sie es sofort und blicken Sie nie rückwärts“, — und gerade das beabsichtigte ich zu thun.

Gegen Abend schoss einer meiner Leute einen Büffel, und dieser kleine Umstand wurde wieder die Veranlassung zu Streit und bösen Worten. Dem Büffel gelang es nämlich in ein Dickicht zu entkommen, wo man ihn sicher am nächsten Morgen als Leiche gefunden hätte. Mehrere von meinen gefrässigen und faulen Leuten baten mich, nun nur noch einen Tag zu halten, damit sie sich durch Fleisch stärken könnten. „Nicht eine Stunde nach dem morgenden Sonnenaufgang“, antwortete ich. Sofort erscholl allgemein das Geschrei: „Kein “Poscho„“, d. h. Essen. „Ihr habt Nahrungsmittel für drei Tage bei Euch“, erwiderte ich, „aber wenn Ihr mehr wünscht, so ist Tuch hier. Geht und kauft Euch etwas.“

Als ich ihnen aber auftrug, sich ins Dorf zu begeben, um Einkäufe zu machen, schützten sie sämmtlich zu grosse Ermüdung vor, bestanden jedoch darauf, dass ich verpflichtet sei, noch einen Tag halt zu machen, denn selbst wenn sie Korn kauften, so müsste dasselbe doch gemahlen werden, ehe sie es verzehren könnten. Die verwöhnten Burschen blieben lange bei diesem Raisonnement, aber ich war unerbittlich. Die ganze Nacht über debattirten sie über die Schritte, die sie zu thun hätten, um mich zum Halten zu[S. 14] bewegen. Ich hatte es jedoch Bombay und Mabruki schon verboten, sich mit einer derartigen Bitte an mich zu wenden, indem ich ihnen für solchen Fall eine gehörige Strafe in Aussicht stellte, und Bombay erinnerte sich der von Speke erhaltenen schrecklichen Bestrafung zu gut, um eine Wiederholung derselben zu wünschen.

Am nächsten Morgen erliess ich bei Sonnenaufgang den Marschbefehl in möglichst strengem, unnachgiebigem Tone, wodurch eine jede Anspielung auf ein ferneres Halten ausgeschlossen war. Sie waren zwar sehr verdriesslich und zur Rebellion geneigt, da ihnen aber nichts mehr übrig blieb, was sie als Grund hätten anführen können, kamen sie schliesslich, wenn auch widerwillig, meinem Befehl nach, und als wir in unserm Lager am Ursprung des Rugufu-Flusses angekommen waren, hatten die Leute den fetten Büffel vergessen und waren in ausgezeichneter Stimmung.

Als wir jenen hohen Gebirgsbogen, welcher westlich und nördlich das Becken von Imrera begrenzt, bestiegen, boten sich uns ausgedehnte Aussichten nach Süden und Osten dar. Der Charakter der Landschaft von Ukawendi ist stets belebt und malerisch, aber nie erhaben. Die Einschnitte dieser Höhenkette enthalten verschiedene Ruinen von Bomas, die während der Kriegszeit erbaut zu sein schienen.

Auf diesem Marsch war die Mbembufrucht sehr reichlich vorhanden und da ich hinter meinen Leuten herzog, konnte ich fortwährend sehen, wie sich diese eiligst einen Vorrath von den auf dem Boden herumliegenden Früchten einsammelten.

Kurz ehe ich das Lager erreichte, hatte ich auf einen Leoparden geschossen, ohne dass es mir gelungen wäre, ihn zu erlegen, da er fortsprang. Zur Nacht brüllten die Löwen wie am Mtambu-Fluss.

Ein ziemlich langer Marsch im dunkeln Schatten eines grossen Waldes, der uns vor den heissen Sonnenstrahlen schützte, brachte mich am nächsten Tage an ein vor kurzem von Arabern aus Udschidschi erbautes Lager, die so weit auf ihrem Wege nach Unyanyembé gekommen, aber durch die Gerüchte über den zwischen Mirambo und den Arabern wüthenden Krieg erschreckt, von hier zurückgekehrt waren.[S. 15] Unsere Route zog sich dem rechten Ufer des breiten, trägen Rugufu-Flusses entlang, der von Rohr, Binsen und Papyrus fast verstopft wird. Büffelspuren fanden sich überall zahlreich vor, auch hatten wir einige Anzeichen für die Nähe des Rhinozeros. In einer dichten Baumgruppe nahe am Fluss entdeckten wir eine Colonie bärtiger, löwenartig aussehender Affen.

Als wir am Morgen des 28. im Begriff waren, das Lager zu verlassen, spazirte eine Heerde Büffel bedächtig in Sicht. Sofort wurde völlige Stille unter uns hergestellt, doch nicht, bevor die Thiere zu ihrem grossen Erstaunen die ihnen drohende Gefahr entdeckt hatten. Als wir anfingen, sie zu stellen, hörten wir alsbald das donnernde Geräusch ihres Gallopirens, wonach es allerdings eine unnütze Aufgabe ist, ihnen zu folgen auf einem langen Marsch in die Wüste.

An diesem Tage führte der Weg über grosse Lagen Sandstein und Eisenerz. Das Wasser war abscheulich und spärlich und der Hunger fing an, uns ernstlich zu bedrohen. Wir waren bereits sechs Stunden lang unterwegs und hatten noch nirgends ein Zeichen von Cultur entdeckt. Nach meiner Karte befanden wir uns noch zwei lange Märsche vom Malagarazi, wenn Kapitän Burton die Lage dieses Flusses richtig bezeichnet hatte; nach den Berichten der Eingeborenen hätten wir denselben an diesem Tage erreichen müssen.

Am 29. verliessen wir unser Lager und befanden uns nach wenigen Minuten vor der erhabensten aber wildesten Landschaft, die wir bisher in Afrika gesehen hatten. Das Land war nach allen Richtungen von tiefen, wilden, engen Schluchten durchschnitten, die sich überall hin, meist aber nach Nordwesten zogen, und zu beiden Seiten erhoben sich enorme viereckige Massen nackter Felsen (Sandstein), die theils rund und hochaufgethürmt, theils pyramidal, theils in kreisförmigen Bergketten mit scharfem, rauhem, kahlem Grat in die Höhe stiegen. Nirgends war viel Vegetation sichtbar, ausser wo sie ein spärliches Unterkommen in der gespaltenen Krone eines riesigen Berggipfels fand, wo sich etwas Erdreich gesammelt hatte, oder am Fusse der röthlichen Ockerabhänge, die sich überall steil vor unserm Blick erhoben.

[S. 16]

Wir hatten eine lange Reihe von Felsrinnen hinabzusteigen, wo wir von drohenden Massen verwitternden Gesteins umgeben waren, bis wir an eine trockene, steinige Schlucht kamen, wo Berge von einigen tausend Fuss Höhe sich über uns emporthürmten. Dieser Schlucht, die sich nach allen Richtungen hin wand, allmählich aber zu einer weiten sich nach Westen hinziehenden Ebene erweiterte, folgten wir. Der Weg, der von hier weiter führte, ging über einen niedrigen Kamm nach Norden und wir erblickten verlassene Ansiedlungen, deren Dörfer auf dichter aussehenden, burgartigen Felsmassen erbaut waren. In der Nähe eines steil aufsteigenden Felsens von mehr als 70 Fuss Höhe und etwa 50 Meter Durchmesser, der die benachbarte riesenhafte Sykomore wie einen Zwerg erscheinen liess, schlugen wir nach einem anhaltenden und raschen Marsch von 5½ Stunden unser Lager auf.

Die Leute waren sehr hungrig; sie hatten jedes Stückchen Fleisch und jede Spur von Korn, die sie besassen, vor 20 Stunden aufgegessen, und eine sofortige Aussicht auf Nahrungsmittel war nicht vorhanden. Mir waren nur 1½ Pfund Mehl geblieben, und diese Quantität hätte nicht ausgereicht, um damit anzufangen, eine Truppe von mehr als 45 Leuten zu nähren; ich hatte aber noch ungefähr 30 Pfund Thee und 20 Pfund Zucker, und sobald wir im Lager ankamen, liess ich jeden Kessel füllen und aufs Feuer setzen, und für alle Thee bereiten, indem ich einem jeden ein Quart dieses heissen, angenehmen, gut versüssten Getränks gab. Einige meiner Leute stahlen sich auch in die Tiefen des Dickichts, um wildes Obst zu suchen, und kehrten alsbald mit Körben voll Waldpfirsich und Tamarinden zurück, welche ihnen, obwol sie nicht sättigten, doch einen Genuss boten. Ehe wir uns an jenem Abend zu Bett begaben, begannen die Wangwana ein lautes, an Allah gerichtetes Gebet um Nahrungsmittel.

Zeitig am Morgen erhoben wir uns mit dem Entschluss, weiter zu reisen, bis wir uns Nahrungsmittel verschaffen konnten, oder vor Strapazen und Schwäche umfielen. Spuren von Rhinoceros und Büffeln waren reichlich vorhanden, doch sahen wir kein lebendes Wesen. Wir zogen über eine Menge[S. 17] kurzer Abhänge, kamen häufig in die Abgründe trockner, steiniger Rinnen, und schliesslich in ein Thal, das auf der einen Seite von einem dreieckigen Hügel mit steilen Seitenwänden, und auf der andern von einer kühnen Gruppe von drei Bergen begrenzt war. Als wir dies Thal hinabmarschirten, das bald sein trocknes, dürres Aussehen mit einem lebhaften Grün vertauschte, erblickten wir in der Ferne einen Wald und befanden uns bald in Kornfeldern. Gierig schauten wir nach einem Dorfe aus und entdeckten ein solches auf dem Gipfel des hohen dreieckigen, zu unserer Rechten befindlichen Berges. Bei dieser Entdeckung erhob sich ein lautes Freudengeschrei, die Leute warfen ihre Lasten ab und fingen an nach Nahrungsmitteln zu rufen. Ich ersuchte Freiwillige, vorzutreten, um Zeug mitzunehmen und die Höhen zu erklimmen, um Victualien um jeden Preis aus dem Dorfe zu bekommen. Während drei oder vier danach ausgingen, ruhten wir ganz ermattet auf dem Boden aus.

In etwa einer Stunde kehrte unser Fouragecommando mit der erfreulichen Nachricht zurück, dass Nahrungsmittel reichlich vorhanden seien. Das Dorf, das wir sahen, hiess „Welled Nzogera’s“, des Sohnes von Nzogera; dies liess uns erkennen, dass wir uns in Uvinza befanden, da Nzogera der erste Häuptling von Uvinza ist. Ferner theilten sie uns mit, der Vater Nzogera führe Krieg mit Lokanda-Mira wegen einiger im Thale des Malagarazi belegenen Salzgruben und es werde infolge dessen schwer sein, auf dem gewöhnlichen Wege nach Udschidschi zu ziehen; doch sei der Sohn von Nzogera gegen Entschädigung bereit, uns mit Führern zu versehen, die uns sicher auf einem nördlichen Wege nach Udschidschi bringen könnten.

Da sich unsere Aussichten gut gestalteten, lagerten wir, um die reichlichen Vorräthe zu geniessen, für welche unsere Mühen und Entbehrungen während des Durchschreitens der Ukawendi-Wälder und -Dickichte uns gut vorbereitet hatten.

Dann fing eine diplomatische Verhandlung an in Bezug auf die Quantität und Qualität der Tuche, die der Sohn von Nzogera gewöhnlich von den Reisenden verlangte. Es gelang uns, seine Anforderungen von 10 auf 7½ Doti Merikani[S. 18] und Kaniki herabzudrücken und uns die Führer, die wir zu haben wünschten, zu verschaffen.

Nachstehend gebe ich einen Auszug aus meinem Marschtagebuch, da ich ohne seine Hülfe es für unmöglich halte, unsere verschiedenen Erlebnisse detaillirt zu erzählen, sodass man sie in ihrer Reihenfolge gehörig überblickt, und da diese Auszüge am Schlusse eines jeden Tages niedergeschrieben wurden, so besitzen sie, nach meiner Ansicht, mehr Interesse als eine kühle Erzählung von Thatsachen, die jetzt durch die Erinnerung abgeschwächt sind.

31. October, Dienstag. Lager im Dickicht. Richtung des Weges Nord zu Ost. Zeit des Marsches 4 Stunden 15 Minuten.

Nachdem wir den Fuss des dreieckigen Berges verlassen hatten, auf welchem der Sohn von Nzogera seine Veste gebaut hat, führte uns eine lange Zeit unser Weg ostnordöstlich, um einen tiefen, unpassirbaren Sumpf zu vermeiden, der sich zwischen uns und dem geraden Wege nach dem Malagarazi-Flusse befand. Das Thal neigte sich rasch in diesen Sumpf hinab, welcher in seine breite Fläche das Wasser von drei ausgedehnten Bergzügen aufnahm. Alsbald kehrten wir nach Nordwesten und bereiteten uns darauf vor, über den Morast zu ziehen. Als wir an seinem rechten Ufer hielten, theilten uns die Führer eine furchtbare Katastrophe mit, welche sich wenige Schritt oberhalb der Stelle, wo wir hinüberziehen wollten, ereignet hatte. Sie erzählten nämlich von einem Araber und seiner aus 35 Sklaven bestehenden Karavane, die plötzlich versunken und nie wieder gesehen worden sei. Dieser Sumpf bot scheinbar eine Breite von einigen hundert Meter dar und es wuchs ein dichtes aus Gras und vielen verwesten Stoffen bestehendes Netzwerk darüber. In seiner Mitte und unter diesem Grase lief ein breiter, tiefer, reissender Fluss. Meine Leute schlichen den voranziehenden Führern mit vorsichtigen Tritten nach. Als wir uns der Mitte näherten, sahen wir die unsichere, von der Natur so sonderbar gebildete Grasbrücke sich in schweren, langsamen Wellenlinien, dem Wogen des Meeres nach einem Sturm vergleichbar auf und ab bewegen. Wo die beiden Esel unserer Expedition gingen, erhoben sich die Graswellen[S. 19] einen Fuss hoch und plötzlich stürzte einer derselben so unglücklich mit den Füssen durch, dass er ausser Stande war aufzustehen, und die entstandene grosse Vertiefung füllte sich alsbald mit Wasser. Mit Hülfe von zehn Leuten gelang es uns jedoch, ihn wieder herauszuheben und auf einen festeren Punkt zu bringen. So kam denn die ganze Karavane, indem sie die beiden Thiere rasch weiter führte, ohne Unfall hinüber.

Als wir auf der andern Seite anlangten, schlugen wir uns nach Norden und kamen in ein herrliches, in jeder Beziehung für den Ackerbau geeignetes Land. Grosse Felsen erhoben sich hier und da; doch wuchsen in den Spalten derselben stattliche Bäume, unter deren Schatten die Dörfer der Bewohner versteckt lagen. Hier wurde die grosse Gier verschiedener Dorfältesten nach Tuch durch die Anwesenheit des Jüngern Sohns Nzogera’s im Zaum gehalten. Ziegen und Schafe waren merkwürdig billig und in gutem Zustande, und folglich liess ich, um unsere Ankunft in der Nähe des Malagarazi zu feiern, eine Heerde von acht Ziegen schlachten und an meine Leute vertheilen.

1. November. Nachdem wir unser Lager verlassen, zogen wir nach Nordwesten und erblickten, als wir einen Bergabhang hinabstiegen, bald den ängstlich ersehnten Malagarazi, einen schmalen, aber tiefen Fluss, der durch ein von hohen Gebirgen eingeschlossenes Thal fliesst. Fischfressende Vögel sassen in Reihen auf den am Ufer befindlichen Bäumen; links herum lagen Dörfer ziemlich dicht aneinander. Nahrungsmittel waren reichlich und billig.

Nachdem wir das linke Ufer des Flusses einige Meilen entlang gereist waren, kamen wir zu den Ansiedelungen, welche Kiala als ihren Beherrscher anerkennen. Ich hatte angenommen, dass wir sofort über den Fluss setzen könnten, doch erhoben sich Schwierigkeiten. Man sagte uns, wir müssten unser Lager aufschlagen, ehe man sich auf Unterhandlungen einlassen könne. Als wir dagegen protestirten, sagte man uns, wir konnten über den Fluss setzen, wenn wir wollten, doch werde uns kein Mvinza dabei helfen.

Da wir gezwungen waren, an diesem Tage halt zu[S. 20] machen, wurde das Lager in der Mitte eines der Dörfer aufgeschlagen und die Ballen in einer Hütte aufgespeichert, wo vier Soldaten sie bewachten. Nachdem eine Gesandtschaft an Kiala, den ältesten Sohn des grossen Häuptlings Nzogera abgeschickt worden war, um ihn um Erlaubniss zu bitten, als friedliche Karavane den Fluss überschreiten zu dürfen, liess uns Kiala wissen, der Weisse könne seinen Fluss überschreiten, nachdem er 50 Tücher bezahlt habe. 56 Tücher bedeutete fast einen ganzen Ballen! Hier gab es also eine neue Gelegenheit, diplomatisch zu verfahren. Ich bevollmächtigte daher Bombay und Asmani mit Kiala über das Honga zu verhandeln; es sollte aber nicht mehr als 25 Doti betragen. Um 6 Uhr abends kehrten die beiden Leute, nachdem sie sieben Stunden lang unterhandelt hatten, mit dem Verlangen zurück, dass Nzogera dreizehn und Kiala zehn Doti erhalten müsse. Der arme Bombay war heiser, Asmani jedoch lächelte noch immer, und ich gab nach und gratulirte mir, dass die unverschämte Anforderung, die sich als eigentliche Räuberei kennzeichnete, nicht schlimmer ausgefallen war.

Drei Stunden später kam noch eine Forderung. Kiala hatte Besuch von einigen Häuptlingen seines Vaters erhalten, und als diese erfuhren, dass ein Weisser sich an der Fähre befände, verlangten sie einige Flinten und ein Fässchen Schiesspulver. Hier jedoch war meine Geduld erschöpft, und ich erklärte ihnen, sie müssten es mit Gewalt nehmen, denn ich werde mich nie in dieser Weise berauben lassen.

Bis 11 Uhr abends verhandelten Bombay und Asmani über diese Extraforderung, raisonnirten, zankten und tobten, bis Bombay erklärte, sie würden ihn durch ihr Schwatzen verrückt machen, wenn es noch viel länger dauerte. Ich befahl Bombay, zwei Tuche, für jeden Häuptling eins, mitzunehmen, und wenn sie das nicht für ausreichend hielten, würde ich mich mit ihnen in einen Kampf einlassen. Das Geschenk wurde angenommen, und die Unterhandlungen endigten um Mitternacht.

2. November. Ihata-Insel, 1½ Stunde westlich Von Kiala’s Behausung. Um 5 Uhr nachmittags kamen wir vor[S. 21] die auf dem linken Ufer des Malagarazi belegene Insel Ihata, nachdem der Morgen in kindischem Geschwätz mit dem Besitzer der Nachen an der Fähre verschwendet worden. Die schliessliche Forderung für das Uebersetzen betrug 8 Meter Zeug und 4 Fundo[1] Sami-Sami oder rothe Perlen. Dies wurde sofort bezahlt. Hierauf liess er vier Leute mit ihren Lasten in dem kleinen, unförmlichen, schwanken Nachen übersetzen. Als die Bootsleute die Passagiere und Lasten ausgesetzt hatten, erhielten sie den Befehl, auf der andern Seite zu bleiben, und er kam abermals mit einer Forderung. Die Fährleute hatten gefunden, dass zwei Fundo Perlen zu kurzes Maass hätten und dass noch zwei Fundo bezahlt werden müssten, sonst würde der Vertrag wegen des Uebersetzens als null und nichtig angesehen werden. Also rückten wir noch zwei Fundo heraus, doch nicht ohne zu protestiren und zu schwatzen, wie es in diesen Ländern nöthig ist.

Dreimal gingen die Nachen hin und zurück, und wiederum kam eine Forderung mit dem gewöhnlichen Geschrei und wüthendem Wortstreit. Diesmal sollten es fünf Khete[2] für den Mann sein, der uns an die Fähre führte, eine Schukka Tuch für einen Schwätzer, der sich an den altweibischen Dschumah gemacht hatte und nichts that als eben schwatzen und den Lärm vermehren. Auch diese Forderungen wurden bewilligt.

Gegen Sonnenuntergang versuchten wir, die Esel überzusetzen. Simba, ein schöner Kinyamwezi-Esel ging zuerst mit einem Strick um den Hals hinein; als er aber in der Mitte des Stromes angelangt war, sahen wir, wie er sich sträubte — ein Krokodil hatte ihn an der Kehle gepackt. Die Kämpfe des armen Thieres waren entsetzlich. Tschaupereh zog mit aller Kraft an dem Strick, aber es war nutzlos, denn der Esel sank und wir sahen ihn nicht mehr. Die Tiefe des Flusses ist an dieser Stelle ungefähr 15 Fuss. Wir hatten die hellbraunen Köpfe, glänzenden Augen und kammartigen Rücken in der Nähe gesehen, aber nicht geglaubt,[S. 22] dass die Reptilien einer so aufregenden Scene sich nähern würden, wie sie die Fähre während der Ueberfahrt darbot. Etwas betrübt über diesen Verlust nahmen wir unsere Arbeit wieder auf und waren um 7 Uhr alle mit Ausnahme von Bombay und dem einzigen uns jetzt noch übrig gebliebenen Esel drüben, welcher am Morgen hinübergebracht werden sollte, wenn die Krokodile den Fluss verlassen hätten.

3. November. Welche Zankereien haben wir in diesen letzten drei Tagen erlebt! Welche Angst haben wir seit unserer Ankunft in Uvinza ausgestanden! Die Wawinza sind schlimmer als die Wagogo und ihre Habgier ist noch unersättlicher. Wir bekamen den Esel mit Hülfe eines Mganga oder eines Medizinmannes hinüber, welcher ihn mit einigen gekauten Blättern eines nahe am Strome über ihm wachsenden Baumes bespie. Er theilte mir mit, er könne den Fluss zu jeder Stunde des Tages oder der Nacht überschreiten, nachdem er seinen Körper mit diesen gekauten Blättern eingerieben hätte, welche er für eine sehr wirksame Medizin hielt.

Um 10 Uhr vormittags erschien aus der Richtung von Udschidschi eine Karavane von 80 Waguhha, einem Stamme, der einen Landstrich auf der südwestlichen Seite des Sees Tanganika bewohnt. Wir erkundigten uns nach Neuigkeiten und erfuhren, dass ein Weisser gerade aus Manyuema in Udschidschi angekommen sei. Diese Nachricht setzte uns alle in Erstaunen.

„Ein Weisser?“ fragten wir.

„Ja, ein Weiser,“ lautete die Antwort.

„Wie ist er angezogen?“

„Wie der Herr,“ erwiderten sie auf mich deutend.

„Ist er jung oder alt?“

„Er ist alt; hat weisses Haar auf dem Gesicht und ist krank.“

„Von wo ist er hergekommen?“

„Aus einem weit hinter Uguhha liegenden, Manyuema genannten Lande.“

„Wirklich? Und hält er sich jetzt in Udschidschi auf?“

[S. 23]

„Ja, wir haben ihn vor ungefähr acht Tagen gesehen.“

„Glaubt Ihr, dass er dort bleiben wird, bis wir ankommen?“

„Sigue“ (das wissen wir nicht).

„Ist er schon früher in Udschidschi gewesen?“

„Ja, er hat es vor langer Zeit verlassen.“

Hurrah, das ist Livingstone! Das muss er sein! Es kann kein anderer sein; aber doch, vielleicht ist es doch ein anderer, irgendjemand von der Westküste, oder vielleicht Baker! Nein, Baker hat kein weisses Haar auf dem Gesicht. Aber jetzt müssen wir rasch marschiren, damit er nicht hört, dass wir im Anzuge sind, und wegläuft.

Ich hielt eine Anrede an meine Leute, fragte sie, ob sie bereit seien, ohne jeden Aufenthalt nach Udschidschi zu marschiren, und versprach einem jeden von ihnen darauf, wenn sie auf meine Wünsche eingingen, zwei Doti zu geben. Alle bejahten die Frage und waren fast ebenso erfreut wie ich selbst. Ich aber war geradezu toll vor Freude und ungemein darauf begierig, die brennende Frage zu lösen: „Ist dies Dr. David Livingstone?“ Gott gebe mir Geduld, ich wünschte aber doch, es gäbe in diesem Lande eine Eisenbahn oder wenigstens Pferde; denn mit einem Pferde könnte ich Udschidschi in ungefähr zwölf Stunden erreichen.

Wir brachen sofort von den Ufern des Malagarazi auf, von zwei Führern begleitet, die uns Usenge, der alte Fährmann, verschafft hatte, der sich jetzt, wo wir hinüber waren, sehr liebenswürdig gegen uns erwies.

Nach einem Marsche von etwas mehr als einer Stunde kamen wir im Dorf Isinga, des Sultans Katalambula, an. Die Salzebene, die wir dabei durchschritten, wird weiterhin im Innern fruchtbar. Nachdem wir uns gelagert, erhielten wir die Warnung, der Marsch am nächsten Tage sei mit Vorsicht zu machen, da eine Bande Wavinza unter Makumbi, einem grossen Häuptling Nzogera’s, vom Kriege zurückkäme, und Makumbi sei gewöhnt, nach einem Siege nichts zurückzulassen. Vom Erfolg berauscht greife er selbst die Dörfer seines eigenen Stammes an und mache alles Lebende, Sklaven sowie Vieh, zu Gefangenen. Die[S. 24] Folgen einer einmonatlichen Campagne gegen Lokanda-Mira sei die Zerstörung von zwei Dörfern, das Tödten eines Kindes jenes Häuptlings und das Niedermetzeln mehrerer Leute gewesen. Makumbi habe auch fünf Leute durch den Durst verloren, den sie bei ihrem Uebergang über eine südlich vom Malagarazi belegene Salzwüste erlitten hätten.

4. November. Mit grosser Vorsicht und unter tiefem Schweigen früh aufgebrochen. Ich schickte die Führer voraus und zwar den einen 200 Schritt vor dem andern, damit sie uns beizeiten benachrichtigen könnten. Der erste Theil des Marsches ging durch dünnes Gestrüpp von Zwergbäumen, das immer dünner und dünner wurde, bis es schliesslich ganz und gar verschwand. Nun hatten wir Uhha, ein flaches Land, betreten. Unter den hohen gebleichten Stengeln von Dourra und Mais waren Dörfer zu Dutzenden zu erblicken. Manchmal bildeten drei, manchmal fünf, zehn bis zwanzig bienenkorbförmige Hütten ein Dorf. Die Wahha lebten offenbar in völliger Sicherheit, denn kein einziges ihrer Dörfer war von den gewöhnlichen Vertheidigungsmitteln eines afrikanischen Dorfes umgeben. Ein schmaler, trockener Graben bildete die einzige Grenze zwischen Uhha und Uvinza. Nachdem wir Uhha betreten, war alle Gefahr vor Makumbi verschwunden.

In Kawanga hielten wir, und der Häuptling des Orts verlor keine Zeit, uns zu verständigen, dass er der grosse Mutware von Kimenyi unter dem König und der Zolleinnehmer für Seine Kiha-Majestät sei. Er erklärte, er sei der einzige in Kimenyi, einem östlichen District von Uhha, der Tribut verlangen könne, und es sei ihm sehr lieb und uns selbst eine Ersparniss an Mühe, wenn wir seine Forderung von 12 Doti guten Tuchs sofort abmachten. Das hielten wir jedoch nicht für das beste Verfahren, da uns der Charakter der Afrikaner bekannt war. Wir fingen also sofort an, diese Forderung zu verkleinern. Nach sechsstündigem heissen Reden reducirte der Mutware dieselbe jedoch nur um zwei Doti. Hierauf wurde sie denn in Ordnung gebracht unter der Abmachung, dass wir durch Uhha bis an den Rusugi-Fluss reisen dürften, ohne weiter etwas bezahlen zu müssen.

[S. 25]

5. November. Nachdem wir Kawanga früh am Morgen verlassen und unsern Marsch über die weiten Ebenen, die von der heissen Aequatorsonne weissgedörrt waren, fortgesetzt hatten, zogen wir nach Westen voll angenehmer Ahnungen, dass wir uns dem Ende unserer Mühen näherten, und froh darüber, dass wir in fünf Tagen den Mann erblicken sollten, um dessen willen ich aus so fernen civilisirten Ländern und durch so viele Beschwerlichkeiten gekommen war. Wir waren im Begriff, eine Gruppe von Dörfern zu passiren mit dem vollen Vertrauen von Leuten, an die niemand weiter eine Forderung hat, als ich zwei Männer aus einer Schar Eingeborener, die uns beobachtete, hervorspringen und an die Spitze der Expedition heranlaufen sah, offenbar in der Absicht, unser Weiterziehen zu verhindern.

Die Karavane hielt an und ich trat vor, um die Sache der beiden Eingeborenen zu untersuchen. Ich wurde von beiden Wahha mit den gewöhnlichen Yambos höflich begrüsst und dann gefragt:

„Warum zieht der Weisse durch das Dorf des Königs von Uhha ohne Gruss und Gabe? Weiss der Weisse etwa nicht, dass ein König in Uhha lebt, dem die Wangwana und Araber etwas für das Recht des Durchzuges bezahlen?“

„Wie? Wir haben ja gestern Abend den Häuptling von Kawanga bezahlt, der uns mitgetheilt hat, er sei der Beamte, der den Zoll für den König von Uhha einzunehmen habe.“

„Wie viel habt Ihr bezahlt?“

„Zehn Doti gutes Tuch.“

„Bestimmt?“

„Ganz bestimmt. Wenn Ihr ihn fragt, so wird er es Euch sagen.“

„Gut,“ sagte einer der Wahha, ein schöner, stattlicher, intelligent aussehender Jüngling; „es ist unsere Pflicht gegen den König, Euch hier aufzuhalten, bis wir die Wahrheit ermitteln. Wollt Ihr in unser Dorf spazieren und Euch unter dem Schatten unserer Bäume ausruhen, bis wir Boten nach Kawanga senden können?“

„Nein, die Sonne ist schon eine Stunde am Himmel[S. 26] und wir haben noch weit zu reisen. Aber um Euch zu beweisen, dass wir nicht durch Euer Land zu ziehen suchen, ohne das zu thun, was Rechtens ist, wollen wir dableiben, wo wir jetzt sind, und Euern Boten zwei oder drei Soldaten als Begleiter mitgeben, die Euch den Mann zeigen sollen, dem wir das Tuch bezahlt haben.“

Die Boten zogen fort. Mittlerweile aber flüsterte der stattliche Jüngling, der sich als ein Neffe des Königs auswies, einem jüngern Menschen einen Befehl ins Ohr. Dieser eilte sofort mit der Schnelligkeit einer Antilope in die Dörfergruppe, bei der wir eben vorbeigezogen waren. Als Folge dieses Auftrags sahen wir bald eine Truppe von ungefähr 50 Kriegern, die von einem langgewachsenen, stattlichen Manne geführt wurde, auf uns zukommen. Er war mit einem scharlachnen, Dschoho genannten Gewande bekleidet, dessen beide Enden in einen Knoten über der linken Schulter zusammengebunden waren. Ein Stück neue amerikanische Leinwand war wie ein Turban um seinen Kopf gefaltet und ein grosses gekrümmtes Stück Elfenbein hing ihm um den Hals. Er und seine Leute waren sämmtlich mit Speeren, Bogen und Pfeilen bewaffnet und ihre Annäherung zeichnete sich durch eine überlegte Ruhe aus, die unbedingtes Vertrauen auf jeden etwaigen Ausgang an den Tag legte.

Auf der Ostseite des Pombwe-Flusses in der Nähe des Dorfes Lukomo in Kimenyi in Uhha wurde uns Halt geboten.

Der prächtig gekleidete Häuptling war seinem Aussehen nach ein merkwürdiger Mensch. Sein Gesicht war oval, mit hohen Backenknochen, tief eingesunkenen Augen, einer vorragenden, kühnen Stirn, schöner Nase und wohlgeformtem Munde. Er war schlank von Gestalt und ebenmässig gebaut.

Als er sich uns genähert, begrüsste er mich in ganz herzlichem Tone mit den Worten:

„Yambo bana?“ Wie geht es Euch, Herr?

Ich erwiderte ihm gleichfalls herzlich: „Yambo mutware?“ Wie geht es Euch, Häuptling?

Ich und meine Leute wechselten solche Yambos auch[S. 27] mit den Kriegern aus, und in unserer ersten Bekanntschaft war nichts, was einen feindlichen Charakter angedeutet hätte.

Der Häuptling setzte sich mit untergeschlagenen Beinen und legte Bogen und Pfeile an seine Seite; dasselbe thaten seine Leute.

Ich setzte mich auf einen Ballen und jeder meiner Leute auf seine Last, wodurch ein Halbkreis gebildet wurde. Die Wahha waren etwas zahlreicher als wir, aber während sie nur mit Bogen und Pfeilen, Speeren und Knopfstöcken versehen waren, hatten wir Flinten, Musketen, Revolver, Pistolen und Beile.

Wir sassen alle und tiefes Schweigen wurde von der Versammlung beobachtet. Die grossen Ebenen um uns waren an diesem hellen Mittag so still, als ob sie von allen lebenden Wesen verlassen wären. Darauf sprach der Häuptling:

„Ich bin Mionvu, der grosse Mutware von Kimenyi, und der nächste nach dem Könige, der dort wohnt,“ auf ein grosses, etwa zehn Meilen nach Norden an nackten Bergen belegenes Dorf zeigend, „und bin hierher gekommen, um mit dem Weissen zu sprechen. Es ist stets Sitte der Araber und Wangwana gewesen, dem Könige, wenn sie durch dieses Land ziehen, ein Geschenk darzubringen. Beabsichtigt der Weisse nicht, dem Könige die Gebühren zu zahlen? Warum macht der Weisse halt am Wege? Warum will er nicht das Dorf Lukomo betreten, wo Nahrungsmittel sind und Schatten ist, wo wir die Dinge ruhig besprechen können? Gedenkt der Weisse zu kämpfen? Ich weiss wohl, dass er stärker ist als wir. Seine Leute haben Flinten und die Wahha haben nur Bogen, Pfeile und Speere; aber Uhha ist gross und wir haben viele Dörfer. Möge er überall um sich blicken; alles ist Uhha; unser Land dehnt sich viel weiter, als er an einem Tage überblicken und durchschreiten kann. Der König von Uhha ist stark; dennoch wünscht er die Freundschaft des Weissen. Will der Weisse Krieg oder Frieden haben?“

Dumpfes Beifallsmurmeln folgte dieser Rede Mionvu’s von Seiten seiner Leute und eine gewisse ungemüthliche Misbilligung seitens der meinigen. Als ich im Begriff[S. 28] stand, ihm zu antworten, kamen mir die Worte des General Sherman, die ich ihn gegen die Häuptlinge der Arapahoes und Cheyennes im Jahre 1867 bei North Platte aussprechen hörte, ins Gedächtniss zurück und ich legte in meiner Antwort an Mionvu, den Mutware von Kimenyi, einigermassen denselben Geist an den Tag.

„Mionvu, der grosse Mutware, fragt mich, ob ich zum Kriege hergekommen sei. Wann hat Mionvu je gehört, dass weisse Leute gegen Schwarze kämpfen? Mionvu muss wissen, dass die Weissen sich von den Schwarzen unterscheiden. Die Weissen verlassen weder ihr Land, um die Schwarzen zu bekämpfen, noch kommen sie, um Elfenbein oder Sklaven zu kaufen, sondern sie kommen her, um Flüsse, Seen und Berge aufzusuchen; um zu erfahren, was für Länder, Völker, Flüsse, Seen, Wälder, Ebenen, Berge und Gebirge in Euerm Lande sind; um die verschiedenen Thiere kennen zu lernen, die in dem Lande der Schwarzen wohnen, damit sie, wenn sie heimziehen, den weissen Königen, Männern und Kindern sagen können, was sie in dem so fernen Lande gesehen und gehört haben. Die Weissen unterscheiden sich von den Arabern und Wangwana, denn sie wissen alles und sind sehr stark. Wenn sie kämpfen, so laufen die Araber und Wangwana davon. Wir haben grosse Kanonen, welche donnern, und wenn sie schiessen, so erzittert die Erde. Wir haben Geschütze, welche Kugeln weiter tragen, als Ihr sehen könnt. Selbst mit diesen kleinen Dingern (auf meine Revolver weisend) könnte ich zehn Leute schneller tödten, als Ihr zählen könnt. Wir sind stärker, als die Wahha — Mionvu hat die Wahrheit gesagt —, trotzdem wünschen wir nicht, zu kämpfen. Ich könnte jetzt Mionvu tödten, dennoch spreche ich mit ihm als Freund. Ich wünsche, mit Mionvu und allen Schwarzen befreundet zu bleiben. Will mir nun Mionvu sagen, was ich für ihn thun kann?“

Als diese Worte ihm unvollständig, wie ich vermuthe, aber doch verständlich übersetzt wurden, zeigten die Gesichter der Wahha, wie sehr sie dieselben zu würdigen wussten. Ein- oder zweimal glaube ich, dass ich etwas wie Furcht in ihnen las, aber meine Versicherungen, dass ich[S. 29] Frieden und Freundschaft mit ihnen haben wolle, verscheuchte alsbald alle derartigen Empfindungen.

Mionvu erwiderte:

„Der Weisse sagt mir, dass er uns freundlich gesinnt sei. Warum kommt er dann aber nicht in unser Dorf? Warum bleibt er am Wege? Die Sonne ist heiss, Mionvu will hier nicht mehr sprechen. Wenn der Weisse ein Freund ist, so wird er in unser Dorf kommen.“

„Jetzt müssen wir halten. Es ist Mittag. Ihr habt unsern Marsch unterbrochen. Wir wollen also in Euerm Dorfe campiren,“ sagte ich, indem ich aufstand und meine Leute anwies, ihre Lasten aufzunehmen.

So waren wir zum Bleiben gezwungen; es half nichts; die Boten waren noch nicht von Kawanga zurückgekehrt. Als wir im Dorfe angekommen, hatte sich Mionvu der Länge nach in den spärlichen Schatten geworfen, den einige innerhalb des Boma stehende Bäume gewährten. Ungefähr um 2 Uhr nachmittags kehrten die Boten heim und sagten, es sei wahr, dass der Häuptling von Kawanga zehn Tücher genommen habe, aber nicht für den König von Uhha, sondern für sich selbst!

Mionvu, der offenbar scharfsinnig war und genau wusste, was er wollte, erhob sich jetzt und fing an, kleine Bündel aus je zehn dünnen Rohrstöckchen zu machen, und bald darauf überreichte er mir zehn dieser kleinen Bündel, die zusammen 100 Rohrstöcke enthielten, mit den Worten: Jeder Stab stelle ein Tuch vor, und das vom Könige Uhha verlangte Honga betrage mithin einhundert Tücher! Fast zwei Ballen!

Nachdem wir uns von unserm fast unbeschreiblichen Erstaunen erholt, boten wir ihm zehn an.

„Zehn Stück für den König von Uhha! Unmöglich! Ihr werdet Euch nicht eher von Lukowo fortrühren, bis Ihr uns hundert bezahlt habt!“ rief Mionvu in bedeutsamer Weise.

Ich antwortete ihm nicht, sondern ging in meine Hütte, die Mionvu für mich eingerichtet hatte, und lud Bombay, Asmani, Mabruki und Tschaupereh ein, sich mit mir zu berathen. Als ich sie fragte, ob wir uns nicht durch Uhha[S. 30] kämpfend durchschlagen könnten, bekamen sie einen gewaltigen Schreck, und Bombay bat mich flehend, mir wohl zu überlegen, was ich thun wolle, da es ganz unnütz sei, sich mit den Wahha in einen Krieg einzulassen.

„Ganz Uhha ist ein flaches Land, wir können uns nirgends darin verstecken. Jedes Dorf um uns herum wird sich erheben, und wie können 45 Menschen mit Tausenden kämpfen? Sie würden uns alle in ein paar Minuten tödten, und wie könnten Sie nach Udschidschi kommen, wenn Sie todt wären? Bedenken Sie das, mein lieber Herr, und werfen Sie Ihr Leben nicht für ein paar Tuchlappen fort.“

„Gut, Bombay; das ist aber Räuberei. Sollen wir uns dem unterwerfen? Sollen wir diesem Kerl alles geben, was er verlangt? Er könnte mir ebenso gut alles Tuch und alle Flinten abverlangen, wenn wir ihm nicht zeigen, dass wir im Stande sind, gegen ihn zu kämpfen. Ich kann Mionvu und seine bedeutendsten Leute selbst tödten und Ihr könnt alle diese heulenden Kerle ohne viele Mühe erschlagen. Wenn Mionvu und seine bedeutendsten Leute todt sind, so werden wir nicht sehr beunruhigt werden und dann könnten wir südlich an den Malagarazi und von da westlich nach Udschidschi ziehen.“

„Nein, mein lieber Herr, denken Sie keinen Augenblick daran. Wenn wir uns in die Nähe des Malagarazi begeben, so würden wir mit Lokanda Mira zusammentreffen.“

„Nun, dann wollen wir nach Norden gehen.“

„Dort hinauf zieht sich Uhha weit hin und jenseits Uhha sind die Watuta.“

„Gut, dann sage mir, was wir thun sollen. Wir müssen etwas thun und dürfen uns nicht berauben lassen.“

„Bezahlen Sie Mionvu, was er verlangt, und lassen Sie uns von hier fortziehen. Dies ist der letzte Ort, wo wir zu zahlen haben werden, und in vier Tagen sind wir in Udschidschi.“

„Hat Mionvu Dir gesagt, dass dies das letzte mal ist, wo wir zu zahlen haben?“

„Ja wohl, das hat er.“

„Was sagst Du, Asmani, sollen wir kämpfen oder bezahlen?“

[S. 31]

Asmani’s Gesicht hatte seinen gewöhnlichen lächelnden Ausdruck, er antwortete aber: „Ich fürchte, wir müssen zahlen. Dies ist ganz bestimmt das letzte mal.“

„Und Du, Tschaupereh?“

„Bezahlen Sie, Herr. Es ist besser, dass wir ruhig in diesem Lande weiter kommen. Wenn wir stark genug wären, so würden sie uns bezahlen. Ach! wenn wir nur zweihundert Flinten hätten, wie würden dann diese Wahha laufen!“

„Was sagst Du, Mabruki?“

„Ach, lieber Herr, es ist sehr hart, und diese Leute sind grosse Räuber. Ich würde wahrlich am liebsten ihnen die Köpfe abschlagen, aber Sie thun doch besser daran, zu bezahlen. Dies ist ja das letzte mal, und was sind hundert Tuche für Sie?“

„Schön also; Bombay und Asmani, Ihr geht zu Mionvu und bietet ihm zwanzig. Will er die nicht nehmen, so bietet Ihr ihm dreissig, vierzig bis achtzig, langsam steigend. Macht also viel Redensarten und gebt nicht ein Doti mehr. Ich schwöre es Euch allen, ich werde Mionvu erschiessen, wenn er mehr als achtzig beansprucht. Geht hin und verhaltet Euch klug!“

Um die Sache kurz zu machen, wurden Mionvu um 9 Uhr vormittags 64 Doti für den König von Uhha, 6 für ihn selbst und 5 für seinen Unterbeamten, alles in allem 75 Doti, d. h. 1¼ Ballen, übergeben. Kaum hatten wir diese bezahlt, als sie untereinander über die Beute zu streiten anfingen, und ich hoffte, die verschiedenen Parteien würden sich eine Schlacht liefern und ich somit einen Entschuldigungsgrund bekommen, sie zu verlassen und mich südlich in das Dickicht zu schlagen, dessen Existenz ich annahm, unter dessen freundlicher Bedeckung wir dann nach Westen ziehen könnten. Es wurde aber nur ein Wortkampf daraus, der sehr viel Lärm machte.

6. November. — Mit dem Morgengrauen zogen wir sehr still und traurig unsern Weg. Unser Tuchvorrath war arg vermindert. Wir hatten nur noch neun Ballen übrig, die bei richtiger Oeconomie zusammen mit den noch unberührten Perlen ausgereicht hätten, uns an den Atlantischen[S. 32] Ocean zu bringen. Wenn ich aber noch vielen Leuten von Mionvu’s Schlage begegnete, so hätte ich nicht genug gehabt, um nach Udschidschi zu gelangen, und obgleich wir diesem Orte so nahe sein sollten, schien mir Livingstone doch noch so weit wie je.

Wir zogen über den Pombwé und schlugen uns dann über eine leichte wellige Ebene, die sich allmählich auf unserer Rechten zum Berge erhob und sich zu unserer Linken in das Thal des Malagarazi senkte, welcher Fluss ungefähr 20 Meilen entfernt war. Ueberall zeigten sich Dörfer; Nahrungsmittel waren billig, Milch reichlich und Butter gut.

Nach einem vierstündigen Marsche überschritten wir den Kanengi-Fluss und kamen in das Boma von Kahirigi, das von mehreren Watusi und Wahha bewohnt wird. Hier sollte der Bruder des Königs von Uhha wohnen. Diese Nachricht war mir durchaus nicht angenehm, und ich fing an, Verdacht zu schöpfen, dass ich wiederum in ein Hornissennest gefallen sei. Wir hatten noch keine zwei Stunden Rast gehalten, als zwei Wangwana in mein Zelt kamen, die Sklaven unseres geckenhaften Freundes in Unyanyembé, Thani bin Abdullah’s, waren. Diese Leute kamen von seiten des Bruders des Königs, um Honga zu verlangen! Er verlangte 30 Doti, einen halben Ballen!

Dürfte ich nur alle die wilden, wüthenden Gedanken, die in mir tobten, als mir dies angekündigt wurde, schildern, so würde ich wol in einem spätern ruhigen Augenblicke über mich selbst erschrecken. Ich war aber böse, — nein, das ist nicht das Wort; ich war wild, verzweifelt wild, bereit und im Stande zu kämpfen und zu sterben, aber nicht von einer solchen Bande elender, nackter Räuber mich aufhalten zu lassen. Noch dazu angesichts von Udschidschi, wie man fast sagen konnte, nur vier Tagereisen von dem Weissen, den ich für Livingstone halte, wenn nicht noch ein zweites Exemplar von ihm in diesen Ländern herumreist. Gütige Vorsehung! Was soll ich thun?

Mionvu hatte uns gesagt, das Honga von Uhha sei bezahlt, und hier kommt noch eine Forderung vom Bruder des Königs! Zum zweiten male haben sie gelogen und[S. 33] sind wir betrogen worden. Das soll nicht noch einmal vorkommen.

Diese beiden Leute theilten uns mit, es existirten noch fünf Häuptlinge, die nur zwei Stunden auseinander wohnten, welche uns wie die, welche wir bereits besucht, Tribut abfordern würden. Als ich dies erfuhr, fühlte ich eine gewisse Ruhe. Es war viel besser, das Schlimmste sofort zu erfahren. Noch fünf Häuptlinge würden uns mit ihren Forderungen bestimmt ruiniren. Was sollte ich angesichts dessen thun? Wie soll ich zu Livingstone kommen, ohne völlig zum Bettler geworden zu sein?

Ich entliess die Leute, rief Bombay und befahl ihm mit Asmani den Tribut so billig wie möglich abzumachen. Dann zündete ich mir meine Pfeife an, setzte die Kappe der Ueberlegung auf und begann nachzudenken. In einer halben Stunde hatte ich einen Plan entworfen, den ich noch in derselben Nacht ausführen wollte.

Ich citirte die beiden Sklaven Thani bin Abdullah’s, nachdem das Honga zu jedermanns Zufriedenheit abgemacht war — obgleich die grössten Spitzfindigkeiten und diplomatischen Raisonnements ausser Stande waren, es auf weniger als 26 Doti herabzubringen —, und fragte sie über die Möglichkeit aus, den noch vor uns liegenden, Tribut verlangenden Wahha auszuweichen.

Dies setzte sie anfänglich in Erstaunen und sie erklärten es für unmöglich; schliesslich jedoch, nachdem ich in sie gedrungen, meinten sie, einer von ihnen könne uns um Mitternacht oder etwas später in das Dickicht, das sich an der Grenze von Uhha und Uvinza befände, führen. Hielten wir eine direct westliche Richtung durch diese Dschungels ein, so könnten wir, wie sie sagten, durch Uhha ohne weitere Beschwerden reisen. Wenn ich dem Führer 12 Doti bezahlen und meinen Leuten, wenn sie durch das schlafende Dorf zögen, völliges Stillschweigen auferlegen wolle, so sei der Führer überzeugt, ich könne Udschidschi erreichen, ohne ein einziges Doti weiter zu bezahlen. Es ist überflüssig hinzuzufügen, dass ich die dargebotene Hülfe zu diesem Preise freudig annahm.

Doch gab es da noch viel zu thun. Wir mussten uns[S. 34] Vorräthe für den Durchzug durch das Dickicht auf wenigstens vier Tage kaufen und ich schickte sofort Leute aus, um Korn zu jedem Preise herbeizuschaffen. Das Glück begünstigte uns, denn vor 8 Uhr abends hatten wir Vorräthe für sechs Tage.

7. November. — In der vorigen Nacht ging ich gar nicht zu Bett, denn meine Leute stahlen sich bald nach Mitternacht, als der Mond sich zu zeigen anfing, in Abtheilungen von vier Mann, aus dem Dorfe heraus und um 3 Uhr morgens befand sich die ganze Expedition ausserhalb des Boma, ohne dass der geringste Lärm gemacht worden wäre. Nachdem ich dem neuen Führer zugepfiffen hatte, fing die Expedition an, in südlicher Richtung dem rechten Ufer des Kanengi-Flusses entlang sich zu bewegen. Nach einstündigem Marsch schlugen wir uns nach Westen über die Grasebene und blieben auf derselben trotz der sich uns darbietenden für die nackten Leute sehr schlimmen Hindernisse. Hell beleuchtete der Mond unsern Pfad; doch warfen dunkle Wolken hier und da lange Schatten über die verlassenen einsamen Flächen, sodass die Mondstrahlen fast verdunkelt wurden. Zu solcher Zeit schien unsere Lage schlimm, bis sich der Mond wieder zeigte und über das Dunkel sein silbernes Licht leuchten liess.

Tapfer mühten sich die Leute ab, ohne zu murren, obwol ihre Beine von dem scharfen Grase bluteten. Endlich erschien der ambrosische Morgen mit seinen schönen, lieblichen Zügen. Der Himmel wurde uns neu geboren und brachte uns Trost und Hoffnung. Als der Tag angebrochen, eilten die Leute mit rascheren Schritten vorwärts, obwol sie durch die ungewohnte Reise angegriffen waren, bis wir um 8 Uhr morgens den raschen Rusugi-Fluss erblickten, wo in einem nahe gelegenen Gehölz halt gemacht wurde, um zu frühstücken und zu ruhen. Beide Ufer des Flusses wimmelten von Büffeln, Elenn und Antilopen; obwol uns aber der Anblick sehr lockte, wagten wir es doch nicht zu feuern, da ein Flintenschuss das ganze Land alarmirt haben würde. Ich zog daher blosses Zusehen und die Befriedigung, die ich über unser Glück empfand, vor.